预约演示

更新于:2025-11-07

Pembrolizumab

帕博利珠单抗

更新于:2025-11-07

概要

基本信息

药物类型 单克隆抗体 |

别名 Lambrolizumab、Pembrolizumab (Genetical Recombination)、Pembrolizumab (genetical recombination) (JAN) + [11] |

靶点 |

作用方式 抑制剂 |

作用机制 PD-1抑制剂(细胞程序性死亡-1抑制剂) |

在研适应症 |

非在研适应症 |

非在研机构 |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 美国 (2014-09-04), |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评优先审评 (美国)、突破性疗法 (美国)、加速批准 (美国)、孤儿药 (美国)、优先药物(PRIME) (欧盟)、优先审评 (中国)、孤儿药 (澳大利亚)、优先审评 (澳大利亚)、附条件批准 (中国)、孤儿药 (日本) |

登录后查看时间轴

结构/序列

Sequence Code 93660H

来源: *****

Sequence Code 93670L

来源: *****

关联

2,529

项与 帕博利珠单抗 相关的临床试验NCT06524544

A Phase III Randomized Trial of Pembrolizumab in Combination With Sacituzumab Govitecan vs Standard of Care in Anti-PD(L)1-Resistant Advanced Urothelial Cancer

This phase III trial compares the effectiveness of pembrolizumab and sacituzumab govitecan to standard of care in treating patients with urothelial cancer that has spread to nearby tissue or lymph nodes (locally advanced) or that has spread to other places in the body (metastatic). Immunotherapy with monoclonal antibodies, such as pembrolizumab, may help the body's immune system attack the cancer, and may interfere with the ability of tumor cells to grow and spread. Sacituzumab govitecan is a monoclonal antibody, called sacituzumab, linked to a chemotherapy drug called govitecan. Sacituzumab attaches to TROP2 positive tumor cells in a targeted way and delivers govitecan to kill them. The usual treatment approach is treatment with chemotherapy such as cisplatin, carboplatin, gemcitabine, docetaxel or paclitaxel. Cisplatin is in a class of medications known as platinum-containing compounds. It works by killing, stopping or slowing the growth of tumor cells. Carboplatin is in a class of medications known as platinum-containing compounds. It works in a way similar to the anticancer drug cisplatin, but may be better tolerated than cisplatin. Carboplatin works by killing, stopping or slowing the growth of tumor cells. Gemcitabine is a chemotherapy drug that blocks the cells from making deoxyribonucleic acid and may kill tumor cells. Docetaxel is in a class of medications called taxanes. It stops tumor cells from growing and dividing and may kill them. Paclitaxel is in a class of medications called antimicrotubule agents. It stops tumor cells from growing and dividing and may kill them. Giving pembrolizumab and sacituzumab govitecan may be more effective than usual care of carboplatin or cisplatin with gemcitabine, docetaxel or paclitaxel in treating patients with locally advanced or metastatic urothelial cancer.

开始日期2026-07-20 |

申办/合作机构 |

NCT07061977

NRG-GY037: A Phase III Study of Induction Pembrolizumab and Chemotherapy Followed by Chemoradiation and Pembrolizumab Versus Chemoradiation and Pembrolizumab Both Followed by Pembrolizumab for High Risk Locally Advanced Cervical Cancer

This phase III trial compares the addition of induction chemotherapy, with carboplatin, paclitaxel and pembrolizumab, to chemotherapy and radiation, with cisplatin and pembrolizumab followed by pembrolizumab maintenance for the treatment of patients with cervical cancer that has spread to nearby tissue or lymph nodes (locally advanced). Carboplatin is in a class of medications known as platinum-containing compounds. It works in a way similar to the anticancer drug cisplatin, but may be better tolerated than cisplatin. Carboplatin works by killing, stopping or slowing the growth of cancer cells. Paclitaxel is in a class of medications called antimicrotubule agents. It stops cancer cells from growing and dividing and may kill them. Immunotherapy with monoclonal antibodies, such as pembrolizumab, may help the body's immune system attack the cancer, and may interfere with the ability of tumor cells to grow and spread. Radiation therapy uses high energy x-rays, particles, or radioactive seeds to kill cancer cells and shrink tumors. Cisplatin is in a class of medications known as platinum-containing compounds. It works by killing, stopping or slowing the growth of cancer cells. Adding induction chemotherapy to the usual treatment of chemotherapy and radiation followed by maintenance may be more effective in treating patients with high risk, locally advanced cervical cancer.

开始日期2026-06-26 |

申办/合作机构 |

NCT07061964

Single Arm Phase II Study of Bladder Preservation With Immunoradiotherapy After a Clinically Meaningful Response to Neoadjuvant Therapy in Patients With Muscle Invasive Bladder Cancer (BRIGHT)

This phase II trial tests the effect of giving pembrolizumab in combination with radiation therapy after chemotherapy in preventing surgery to remove the bladder in patients with muscle invasive bladder cancer. Standard of care therapy includes chemotherapy before surgery (neoadjuvant) to shrink or get rid of the tumor. Immunotherapy with monoclonal antibodies, such as pembrolizumab, may help the body's immune system attack the tumor, and may interfere with the ability of tumor cells to grow and spread. Radiation therapy uses high energy x-rays, particles, or radioactive seeds to kill cancer cells and shrink tumors. Photon beam radiation therapy is a type of radiation therapy that uses x-rays or gamma rays that come from a special machine called a linear accelerator. The radiation dose is delivered at the surface of the body and goes into the tumor and through the body. Giving pembrolizumab in combination with radiation therapy after neoadjuvant chemotherapy may help prevent surgical removal of the bladder in patients with muscle invasive bladder cancer.

开始日期2026-06-01 |

申办/合作机构 |

100 项与 帕博利珠单抗 相关的临床结果

登录后查看更多信息

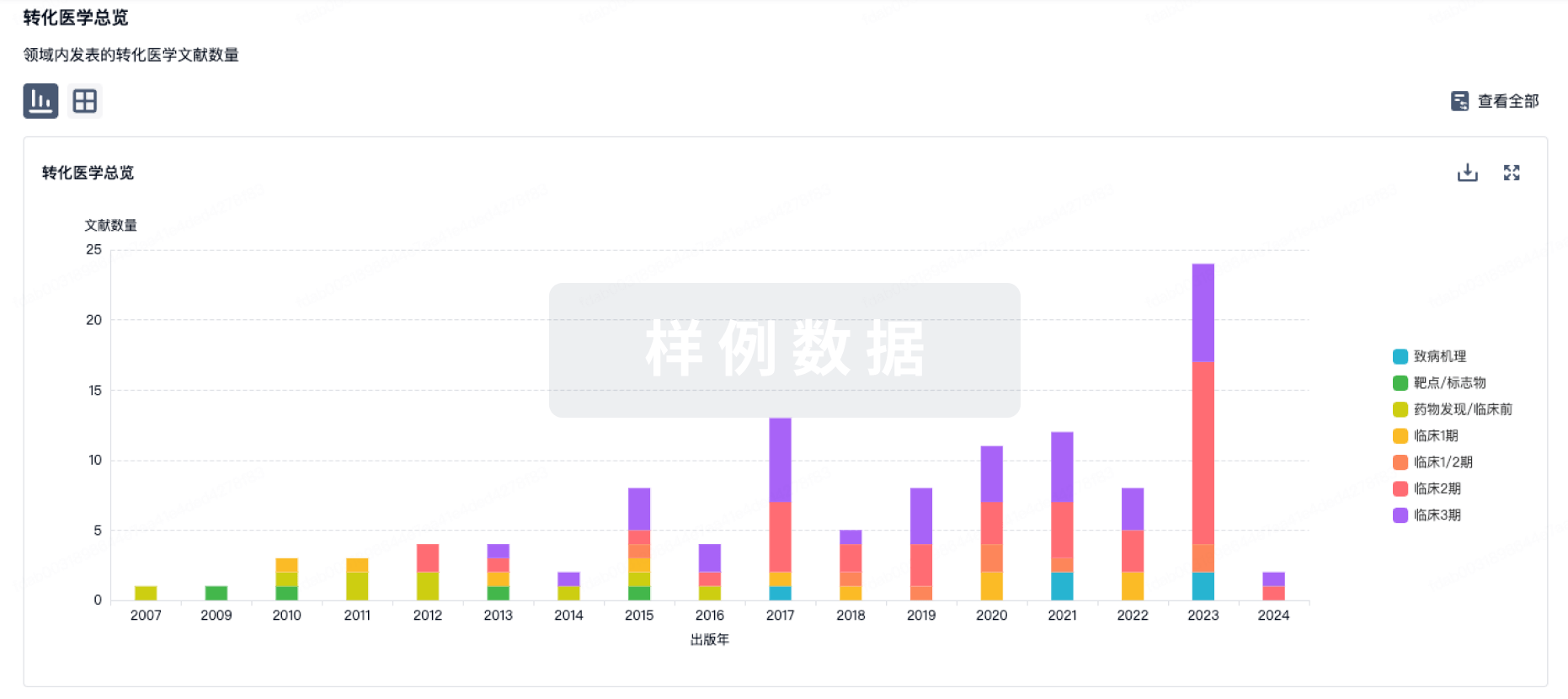

100 项与 帕博利珠单抗 相关的转化医学

登录后查看更多信息

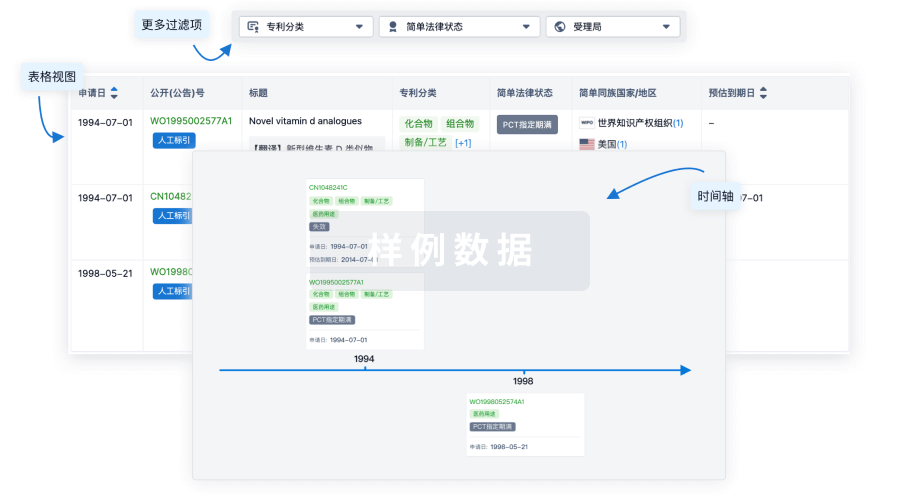

100 项与 帕博利珠单抗 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

10,341

项与 帕博利珠单抗 相关的文献(医药)2026-02-01·COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY

Targeting colorectal cancer liver metastasis through repurposing metabolic and immune inhibitors: A theoretical study

Article

作者: Lahiri, Aditya ; Datta, Aniruddha ; Mondal, Madhurima

Liver metastasis from colorectal cancer is a major cause of death in patients with advanced colorectal cancer (CRC) and remains a difficult challenge in oncology. In spite of commendable developments in medical inventions, the complexity and poor prognosis of metastatic stage, alliterative strategies are required to address Colorectal cancer liver metastasis (CRLM). This paper presents a computational study on drug repurposing for CRLM using a Boolean Network model. We comprehensively analyze CRLM signaling pathways such as WNT, PI3K/AKT/mTOR, MAPK, Hedgehog, TGF-β, NF-kB, NOTCH and HGF and target them with metabolic and immune inhibitors. This study utilizes a computational analysis to evaluate single and multi-agent treatments across scenarios involving single and multiple genetic mutations. Our findings highlights the efficacy of metabolic inhibitors such as Simvastatin, Metformin, and predict compatible partner drugs to enhance their efficacy. Additionally, we predict possible improvements for CRLM treatment using an immunotherapy drug like Pembrolizumab. Overall, this paper suggests potential combinations requiring experimental validation for drug repurposing to improve CRLM treatment outcomes.

2026-01-01·TALANTA

Biosimilarity and advanced structural characterization of monoclonal antibodies charge variants using capillary zone electrophoresis and mass spectrometry

Article

作者: Joomun, Rania ; Gahoual, Rabah ; Alez-Martin, Lola ; François, Yannis-Nicolas ; Mignet, Nathalie ; Houzé, Pascal

Monoclonal antibodies (mAbs) structural complexity arises from their macromolecular nature and their propensity to undergo post-translational modifications (PTM), potentially leading to the formation of charge variants. Capillary zone electrophoresis (CZE) showed to be particularly relevant for their analysis, however the selectivity provided by CZE separation is not completely elucidated. In this work, CZE-UV analysis was used to characterize charge variants for biosimilars products corresponding to infliximab. Results demonstrated the possibility to identify faint variations between the different products showing its applicability to contribute to mAbs biosimilarity assessment. Enzymatic treatment allowed to attribute the origin of infliximab charge variants. CZE-UV analysis of pembrolizumab showed that none of the five charge variants separated were originating from C-terminal lysine residues and/or N-glycans. To enable further identification, an analytical strategy was developed to achieve CZE-UV fraction collection and enrichment of mAb charge variants followed by systematic offline characterization in CE coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS). CE-MS/MS experiments allowed the identification of different types of PTMs such as N-terminal pyroglutamic acid formation and asparagine deamidation for charge variant fractions correlated with decreased mobility. In addition, for the first time succinimide intermediate formation could be successfully characterized using CE-MS/MS data, which could be correlated to increased mobility. Thus, the CZE-UV separation resulted from the synergistic effect of several simultaneous PTMs affecting the apparent mobilities of the charge variants. As a consequence, experiments illustrated the relevance and potential of intact mAbs analysis using CZE-UV to provide an overview of the structural diversity of therapeutic mAbs.

2026-01-01·JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

Subcutaneously administered anti-PD-(L)1 antibodies are predominantly absorbed via the lymphatic system, resulting in high drug exposure to draining lymph nodes

Article

作者: Fei, Xiaoxuan ; Sun, Lie ; Yan, Simin ; Li, Li ; Zou, Jianjun ; Ge, Weihong ; Hu, Luojuan ; Han, Sifei ; Zhang, Huimin ; Pei, Junyi

Compared to classic intravenous (IV) administration, subcutaneous (SC) delivery of monoclonal antibodies (mAbs) offers new opportunities to improve patient compliance and healthcare efficiency. However, insufficient understanding of drug absorption process following SC administration, particularly the role of lymphatic transport, may hinder the development of SC formulations for mAbs. The current study aimed to examine the absorption route of widely used anti-PD-(L)1 mAbs following SC injection, and four marketed products (Pembrolizumab, Tislelizumab, Envafolimab, Sugemalimab) were selected as the model drugs. In the thoracic lymph duct-cannulated rat model, all mAbs were found to be primarily absorbed via the lymphatics following SC injection, with 63.1-72.0 % of the administered dose recovered in the thoracic lymph, contributing to >80 % of SC bioavailability. This absorption pattern also resulted in elevated exposure of mAbs in draining lymph nodes (an order of magnitude higher drug concentrations compared to the systemic drug exposure). In addition, markedly different lymphatic absorption profiles were observed following SC administration at different sites, reflecting specific draining routes associated with certain anatomical regions in the rat. Our data suggested that the food pad is likely the optimal SC injection site for quantitative studies of lymphatic transport, whereas injection to the lower hind leg (a common SC injection site in previous studies) appeared to underestimate the absolute extent of lymphatic drug transport in the thoracic lymph duct-cannulated rat model, as lymphatic drainage from this region partially bypasses the cannulation site, leading to incomplete collection of draining lymph.

9,550

项与 帕博利珠单抗 相关的新闻(医药)2025-11-06

抗肿瘤药物联合治疗早期临床研发中对于关键要素的审评考量

仝 昕, 吕 俊, 郝瑞敏, 宋媛媛, 胡文娟, 杨志敏1

100076 北京 国家药品监督管理局药品审评中心

1 通讯作者,E-mail: yangzhm@ cde. org. cn

【 摘 要】

联合治疗是抗肿瘤药物增加疗效和克服耐药的重要手段。 随着新型抗肿瘤药物的不断出现,不同作用机制和不同类型的药物联合越来越多。 从单药扩展到联合用药,对于临床研究的关键要素,如用药人群、给药策略等可能会有所调整,因此在临床研究早期阶段就应该思考如何进行探索,以提高关键注册研究的成功概率,也是业界关注的热点。 本文结合既往新药审评经验,阐述当下在早期临床研究时对于联合用药的关键问题或要点的综合考量,以供业界同仁研发参考。

【 关键词】

抗肿瘤药物; 联合治疗; 给药剂量; 安全性; 有效性

恶性肿瘤的发病原因和机制十分复杂,治疗棘手,联合使用不同作用机制和不同类型的药物可能增加疗效且有助于克服耐药。 近年来,随着肿瘤基础和转化研究的不断深入,制药技术的飞速发展,以及国家鼓励药物创新的各项审评审批改革措施的出台落地,许多国内自主创新的抗肿瘤药物陆续获批上市,例如免疫治疗药物、新靶点的小分子药物、抗体偶联药物和双特异性抗体等,为肿瘤患者提供了更多的治疗选择。

在抗肿瘤药物研发过程中,需要申办方积极探索,确定单药治疗的合适人群以及最佳疗效,以期提高研发成功的概率,并且有可能通过附条件批准、突破性疗法认定等途径来加快上市进程。 同时,还需要拓展新的、更广泛的用药人群,特别是某些药物单用的疗效有限,可能需要通过联合用药而发挥增效作用,因此申办方在临床开发的早期阶段就可能考虑布局联合用药。 2020 年 12 月国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布了《抗肿瘤药联合治疗临床试验技术指导原则》,从以患者为核心的审评理念出发,进一步引导和规范抗肿瘤联合用药能够科学有序地开展推进。

从单药拓展到联合用药,影响药物有效性及安全性的关键因素,例如人群选择、给药策略等,都有可能会发生变化。 如果在临床研发早期阶段没有重视这些要素并且进行充分探索,就会增加确证性研究失败的风险,不利于满足患者的临床需求。 在上述联合用药指导原则中,提出了早期剂量探索及关键研究设计的一般性考虑。 本文将针对联合用药审评中遇到的常见问题,根据作者审评经验,结合国内外药物研发成功的案例,进一步阐述早期临床研发阶段需要关注的关键问题或要点,供业界同仁参考。

1 明确联合治疗的模式

由于恶性肿瘤的病因多样性、发病机制复杂性,以及本身的异质性,多数情况下单药治疗往往难以取得满意的效果,而联合治疗是提高药物疗效的重要选择。 抗肿瘤药物联合治疗首先要考虑如何进行联合,需要从未满足的患者临床需求出发,目标是可以解决当前任一单药无法解决的问题。联合治疗的模式有很多种,包括但不限于:

(1)接受单药后出现耐药,而联合治疗可以克服耐药。 例如化疗联合抗程序性死亡受体(pro-grammed death-1,PD-1)及其配体(programmed deathligand 1,PD-L1)进展后的患者,多种药物探索时通常会选择继续联合免疫治疗,以保证对免疫检查点的持续抑制[1-2] 。 对于晚期 T790M 突变的非小细胞肺癌( non small-cell lung cancer,NSCLC) 接受第 3 代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(epidermalgrowth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor,EGFR-TKI)后,部分患者会出现 c-Met 信号通路的异常激活,包括 c-Met 的扩增或者过表达,目前开展了多个c-Met 抑制剂联合奥希替尼的临床研究[3] 。

(2)单药疗效不佳,通过联合治疗可以显著增效,包括同一信号通路中不同靶点抑制剂的联合。例如 BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂用于 BRAF 突变的黑色素瘤[4-5] 。 不同机制或者信号通路的协同效应,例如贝伐珠单抗联合化疗用于 NSCLC。

(3)单药有较高的缓解率,但持续时间较短,而另外一种药物虽然缓解率较低,但是具有较长的缓解持续时间,两种类型的药物联合可以优势互补,提高抗肿瘤疗效。 例如对于晚期肾透明细胞癌可采用多靶点 TKI 联合免疫治疗[6] 。

但是,并非所有的抗肿瘤单药都一定适合开展联合治疗。 对于单药已经有较好的疗效,比如有较高肿瘤客观缓解率的情况下,而再联合另外药物会不可避免地增加安全性风险。 因此,在开展临床研究前,需要考虑联合后是否会因为增加不良反应,导致剂量调整(包括暂停给药、剂量下调和永久停药等) 较多,而有可能影响到单药的疗效。支持联合用药的立题合理性,包括自身联合增效的非临床试验结果、自身联合增效的文献报告或临床试验结果、同类模式联合应用的临床试验数据,以及其他科学合理解释等。

2 关键要素的审评考虑

经过前期论证确定开发联合用药后,接下来需要考虑如何进行联合。 在早期探索阶段需要确定影响有效性及安全性的各个药物,特别是给药人群和给药策略,为确证性研究提供充分的科学依据。

单药研发通常应选择能够最大程度获益的优势人群,在患者可以耐受、安全性可接受的范围内,选择较高的剂量以提高疗效,在分子标志物不同而疗效不同的人群中,优选疗效最佳的人群。 联合治疗的核心是当单药疗效不佳时,拟通过联合治疗进一步提升临床获益,因此也需要根据前期的研发立题依据,选择合理的用药人群。 药物联合时安全性通常表现为各个药物不良反应的相加,联合给药必须考虑整体安全性问题,进一步探索合理的给药策略。 因而从单药扩展到联合用药,临床研究的各个要素并非一成不变,需要大胆假设,并且谨慎论证。

2. 1 安全性

联合用药通常会体现所有药物的不良反应相加或者变化,因而开展联合用药首先需要考虑安全性是否可控。 当两种药物的不良反应累及器官不同,不良反应特征不同时,药物联合的耐受性就可能比较好。 例如化疗和免疫治疗的不良反应特征明显不同,这两类药物在多种实体瘤治疗中的联合给药均获得了成功。

当药物因为各自靶点相关的不良反应叠加重复并累及重要的器官时,由于安全性限制无法达到预期的起效剂量,可能导致无法进行相应的药物联合。 例如某些 PARP 抑制剂联合化疗,可能出现严重的血液学毒性,由于该 PARP 抑制剂无法采用高剂量进而限制了疗效,多个产品在完成早期探索后因此终止了临床研发[7] 。

当联合药物靶点相关的毒性没有叠加,但是药物结构相关的特定不良反应发生率增加,也会影响到联合用药的开发。 例如仑伐替尼、阿昔替尼等多靶点激酶抑制剂联合抗 PD-1 抗体用于晚期肾癌,疗效突出且安全性可接受,但是舒尼替尼、培唑帕尼联合不同的抗 PD-1 抗体时均出现严重的肝毒性,导致无法进行这样的联合[6,8] 。

由于联合用药一般是随机对照研究,选择无进展生存期(progression-free survival,PFS)、总生存期( overall survival,OS) 等生存终点。 药物疗效不仅仅是看肿瘤缩小的比例,更需要关注肿瘤缓解能否持续并且最终可否转化为生存获益。 当药物联合时不良反应叠加,导致暂停给药或者永久停药的比例高于单药,联合组无法持续用药,反而会降低疗效。例如对照组( 标准治疗组) A 药的客观缓解率( ob-jective response rate,ORR)约为 65%,B 药的 ORR 约为 30%,希望两药联合能够进一步提高疗效;但是由于两药联合不良反应相加,导致剂量暂停或者永久停药的比例达到 40%,而对照组 A 药剂量调整比例仅 10%,大部分患者可以持续用药。 由于 A 药是疗效的主要贡献者,增加 B 药后带来的安全性问题最终会影响到疗效。 因此在联合治疗开展关键研究之前,需要明确两药联合的基本安全性特征,关注主要疗效贡献的药物在两组间的用药剂量和周期保持均衡。

当联合用药出现不良反应需要进行剂量调整时,需要判定该不良反应与哪个药物相关。 某些不良反应可以明确是某个药物引起的,而其他药物不会出现,那就只需要调整该药物。 例如当患者接受贝伐珠单抗联合免疫治疗发生出血时,可以明确是贝伐珠单抗引起的,只需要暂停贝伐珠单抗给药。但是有时某些不良反应无法判定与哪个药物相关,例如抗 PD-1 抗体联合阿昔替尼出现肝脏毒性的时候,无法区分是免疫性肝炎,还是阿昔替尼导致的药物性肝损伤,这就需要调整两个药物的给药方案。 比如纳武利尤单抗联合伊匹木单抗出现免疫相关不良反应时,通常很难判定与哪个药物相关。因此联合治疗进行剂量调整时需考虑到与产品的相关性,必要时需要同时暂停两种药物。

2. 2 有效性

2. 2. 1 给药策略

联合用药和单药治疗相比,给药剂量、周期以及持续用药时间都有可能不同,需要在早期研究中进行充分探索后再开展确证性研究。基于不同类型药物的特点,联合用药给药策略也可能不同。 例如抗体类药物与化疗或小分子药物联合时,药物相互作用的可能性较小,而多种小分子药物间联合时需要进行药物相互作用研究。

(1)剂量

通常由于联合用药不良反应的相加、可能存在药物相互作用等多种因素,联合用药并不一定和单药治疗使用相同的给药剂量,而且有可能需要根据获得的临床数据进行调整。

联合用药首先要考虑是否存在药物相互作用,例如不同的小分子药物,联合使用是否会导致暴露量的变化。 例如恩扎卢胺和 Talazoparib 联合时,恩扎卢胺的暴露量不变,而 Talazoparib 的暴露量增加,所以两药联合时 Talazoparib 的剂量需要下调[9] 。因此在联合药物存在相互作用时,要考虑暴露量如何达到单药预期的暴露量,这时单药早期的 PK 数据包括单药 PK 是否呈线性、不同剂量下的暴露量是多少,对于确定联合给药剂量非常关键。

即使没有药物间相互作用,有些情形下由于不良反应相加,无法使用原来的给药剂量,就需要调整一个药甚至两个药的剂量,根据联合用药中潜在疗效贡献大小进行合理的剂量选择。 例如肾透明细胞癌二线治疗中,包括抗血管生成的多靶点 TKI以及靶向 mTOR 的抑制剂依维莫司。 仑伐替尼是多靶点 TKI 类药物,联合依维莫司开展的一项随机对照 Study 205 研究中,仑伐替尼单药疗效优于依维莫司,因而联合组需优先保证仑伐替尼的疗效[10] 。早期剂量探索中,依维莫司选择单药一半剂量5 mg,而仑伐替尼选择 12 mg、18 mg 和 22 mg 进行探索,最终确定给药剂量为仑伐替尼 18 mg+依维莫司5mg[11]。

各个单药早期的暴露量-效应关系对于制定联合给药策略发挥了关键作用。 例如在一定的剂量下,靶向药物单药已经达到靶点饱和,或者完全抑制信号通路,达到了效应平台,剂量的增加不会进一步改善有效性,但会导致部分不良反应发生率增加,因而参考单药数据可以更加利于联合治疗调整两个药物剂量,尽可能地保证药物的疗效下,降低不良反应,调整到最佳的剂量组合[12] 。

(2)给药频率

为了方便临床使用,联合用药需要考虑协调不同产品的给药周期。 例如抗 PD-1单抗具有多种给药周期,包括 2 周、3 周、6 周给药等。 当抗 PD-1 单抗和化疗联合时,考虑化疗的给药周期,通常选择每 3 周给药 1 次。

药物联合中,需要基于产品的安全性、有效性等因素调整联合用药的给药周期,有可能延长,也可能缩短。 例如,纳武利尤单抗联合伊匹木单抗,在不同的适应证中给药剂量和周期有较大差异,这就与药物的作用机制相关。 纳武利尤单抗通常作用于免疫系统-肿瘤的终末阶段,靶点饱和后提高剂量并不能改变安全性和有效性。 而伊匹木单抗作用于抗原提呈阶段,剂量和不良反应呈正相关[13] 。因此在早期伊匹木单抗的剂量为 1 mg/ kg 或者3 mg / kg,3 周为 1 个周期,并且只用 4 个周期;而后续研发中为了降低伊匹木单抗相关的免疫不良反应,又探索更低的给药剂量,例如改为 1 mg / kg,6 周为 1 个周期后可以达到持续给药[14] 。

(3)给药周期

某些情形下联合用药和单药的治疗周期数也可能不同。 例如联合治疗达到非常好的疗效时,可能不需要持续给药,进而缩短给药周期。 例如维奈克拉( Venetoclax) 是 Bcl-2 抑制剂,可以单药或者联合抗 CD20 单抗奥滨尤妥珠单抗(Obinutuzumab)用于慢性淋巴细胞白血病(chroniclymphocyticleukemia,CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤( small lymphocytic lymphoma, SLL ) 。 在 M13-982(NCT01889186)研究中,在既往至少经过一线治疗且有 17p 缺失的 CLL 患者中,维奈克拉单药的 ORR为 80%,但完全缓解率为 8%,外周血微小残留病灶( minimal residual disease, MRD ) 阴 性 率 为0. 03%[15-16] 。 当维奈克拉联合奥滨尤妥珠单抗用于CLL 一线治疗时( BO25323 研究,NCT02242942) ,总ORR 为 85%,与单药治疗类似;但是联合用药显著提高了肿瘤缓解的深度,例如完全缓解率达到50%,外周血 MRD 阴性率为 76%[17] 。 维奈克拉单药需要持续给药,而联合奥滨尤妥珠 12 个周期后,由于大部分患者已检测不到肿瘤,因而无需持续给药。

2. 2. 2 人群选择

联合治疗需要根据立题依据确定合理的适应证人群,是在单药进展后的人群,还是直接在单药现有适应证人群中开展,是否需要探索新的瘤种等。

与单药人群相比,联合治疗的具体人群也可能会调整。 例如分子标志物的选择可能不同。 单药开展关键研究的时候为了提高成功率,通常选择单药疗效最佳的人群。 当进入联合用药后,由于机制的协同,原本低效的部分患者疗效可能有进一步提升,用药人群相对可以扩大。

例如 c-Met 抑制剂单药上市时,选择了疗效最佳的 MET14 外显子( METex14) 跳跃突变的 NSCLC患者,通过加速审批的路径上市。 当用于 EGFR 活化突变且对第 1 至第 3 代 EGFR-TKI 获得性耐药的NSCLC 患者,可以进一步探索 METex14 跳跃突变或MET 扩增的晚期 NSCLC 患者。 帕博利珠单药用于晚期 NSCLC 一线治疗时,需要 PD-L1 高表达的患者,例如肿瘤比例评分( tumor proportion score,TPS)≥1%的患者,当联合化疗时则无需进行该标志物的筛选。 维迪西妥单抗是靶向人表皮生长因子受体 2( human epidermal growth factor receptor 2,HER-2) 的抗体偶联药物,早期单药探索性研究显示,疗效与HER-2 的表达水平有关,HER-2 免疫组织化学( Im-munohistochemistry,IHC)染色(+)的患者,也有获益但并不显著,HER-2 IHC(++)~(+++)的患者疗效更佳,因此单药选择了 HER-2 高表达的人群。 当联合免疫治疗后,联合较单药疗效显著提高,包括HER-2 IHC(+)的人群,因此维迪西妥单抗联合帕博利珠单抗用于尿路上皮癌一线的 III 期研究中,扩大了入组人群,包括 HER-2 IHC( +) 的患者。

2. 2. 3 获益评价

在探索性研究中,应结合多种早期疗效指标评价联合用药较单药、对照药是否增效,可以考虑先开展小样本的随机对照研究,选择合理的替代终点,比如 ORR、缓解持续时间( duringof response,DOR) 、疾病特异性早期指标如前列腺特异性抗原( prostate specific antigen,PSA) 缓解率等。由于联合用药通常选择随机对照研究,主要终点通常为 OS、PFS 等。 因此联合用药早期研究需要关注肿瘤缓解的深度,更要关注缓解能否持续,特别是联合用药提高疗效和增加安全性风险之间的平衡,最终能否真正地延长患者的生存时间。

此外,在早期探索性研究中还应该注意不同临床指标的差异,优选那些可以更加客观反映药物疗效的指标,为确证性研究次要终点的选择、统计假设以及检验顺序等提供支持。

3 小结与展望

近年来,国内抗肿瘤药物研发蓬勃发展,多种国产创新性药物加速获批上市,为广大肿瘤患者提供了新的治疗选择。 在药物加速审批的过程中,早期的探索性研究可能并不充分,包括单药剂量的探索,联合用药的探索等。 当进一步扩展药物适应证,包括开展联合用药的时候往往会出现多种问题,例如剂量不合理和安全性问题( 不良反应叠加)等,继而影响药物的疗效,增加关键性注册研究失败的风险。 抗肿瘤新药的研发充满挑战,特别是目前国内外临床研究的时间差不断缩小,多个适应证研究可能是在我国首次开展,同类产品可供借鉴的经验比较少。 在当前形势下更需要申办方遵循药物研发的基本规律,结合产品自身的特点,在早期阶段对多个临床研究关键要素进行充分把握和探索,才可能为确证性研究的开展奠定坚实的基础。

参考文献

[ 1 ] Meric-Bernstam F, Larkin J, Tabernero J, et al. Enhancing anti-tumour efficacy with immunotherapy combinations[J]. Lancet,2021,397(10278):1010-1022.

[ 2 ] Vesely MD, Zhang T, Chen L. Resistance mechanisms to anti-PDcancer immunotherapy[J]. Annu Rev Immunol,2022,40:45-74.

[ 3 ] Johnson M, Garassino MC, Mok T, et al. Treatment strategiesand outcomes for patients with EGFR-mutant non-small cell lungcancer resistant to EGFR tyrosine kinase inhibitors: Focus on no-vel therapies[J]. Lung Cancer,2022,170:41-51.

[ 4 ] Subbiah V, Baik C, Kirkwood JM. Clinical development ofBRAF plus MEK inhibitor combinations [ J ] . Trends Cancer,2020,6(9):797-810.

[ 5 ] Teixido C, Castillo P, Martinez-Vila C, et al. Molecular markersand targets in melanoma[J]. Cells,2021,10(9):2320.

[ 6 ] Quhal F, Mori K, Bruchbacher A, et al. First-line immunothera-py-based combinations for metastatic renal cell carcinoma: A sys-tematic review and network meta-analysis[J]. Eur Urol Oncol,2021,4(5):755-765.

[ 7 ] Curtin NJ, Szabo C. Poly(ADP-ribose) polymerase inhibition:past, present and future [ J ] . Nat Rev Drug Discov, 2020, 19(10):711-736.

[ 8 ] Amin A, Plimack ER, Ernstoff MS, et al. Safety and efficacy ofnivolumab in combination with sunitinib or pazopanib in advancedor metastatic renal cell carcinoma: the CheckMate 016 study[J].J Immunother Cancer,2018,6(1):109.

[ 9 ] Agarwal N, Azad A, Shore ND, et al. Talazoparib plus enzalu-tamide in metastatic castration-resistant prostate cancer: TALA-PRO-2 phase III study design[J]. Future Oncol,2022,18(4): 425-436.

[ 10 ] Motzer RJ, Hutson TE, Glen H, et al. Lenvatinib, everolimus,and the combination in patients with metastatic renal cell carcino-ma: a randomised, phase 2, open-label, multicentre trial[J].Lancet Oncol,2015,16(15):1473-1482.

[ 11 ] Molina AM, Hutson TE, Larkin J, et al. A phase 1b clinical tri-al of the multi-targeted tyrosine kinase inhibitor lenvatinib(E7080) in combination with everolimus for treatment of meta-static renal cell carcinoma (RCC)[J]. Cancer Chemother Phar-macol,2014,73(1):181-189.

[ 12 ] Fourie Zirkelbach J, Shah M, Vallejo J, et al. Improving dose-optimization processes used in oncology drug development to mini-mize toxicity and maximize patient benefit [ J ] . J Clin Oncol,2022,40(30):3489-3500.

[ 13 ] Dougan M, Luoma AM, Dougan SK, et al. Understanding andtreating the inflammatory adverse events of cancer immunotherapy[J]. Cell,2021,184(6):1575-1588.

[ 14 ] Baas P, Scherpereel A, Nowak AK, et al. First-line nivolumabplus ipilimumab in unresectable malignant pleural mesothelioma(CheckMate 743): a multicentre, randomised, open-label,phase 3 trial[J]. Lancet,2021,397(10272):375-386.

[ 15 ] Roberts AW, Ma S, Kipps TJ, et al. Efficacy of venetoclax inrelapsed chronic lymphocytic leukemia is influenced by diseaseand response variables[J]. Blood,2019,134(2):111-122.

[ 16 ] Stilgenbauer S, Eichhorst B, Schetelig J, et al. Venetoclax forpatients with chronic lymphocytic leukemia with 17p deletion:Results from the full population of a phase II pivotal trial[J]. JClin Oncol, 2018,36(19):1973-1980.

[ 17 ] Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and obinutu-zumab in patients with CLL and coexisting conditions[J]. N EnglJ Med,2019,380(23):2225-2236.

收稿日期:2023-09-05; 修回日期:2023-11-05

临床肿瘤学杂志 2024 年 1 月第 29 卷第 1 期

突破性疗法临床申请

2025-11-06

每经记者:陈星 每经编辑:陈旭默沙东“转卖”科伦博泰明星ADC(抗体偶联药物)权益,是缺钱还是另有所图?尽管手握超80亿美元现金,但在K药(Keytruda,可瑞达,通称K药,是默沙东公司研发的PD-1抑制剂类抗癌药物)专利到期倒计时、HPV疫苗收入骤降的背景下,连医药巨头也不得不重新评估每一笔研发开支。近期,默沙东以旗下核心ADC药物sac-TMT的部分未来销售分成,向黑石集团置换7亿美元研发资金。这一动作的背后,实则是全球药企共同面临的专利到期危机与研发成本高企的双重压力。通过引入外部资本分担研发投入,默沙东正试图以更低成本撬动高风险管线的开发,为“后K药时代”储备弹药。默沙东用部分权益置换7亿美元研发款本月4日,默沙东在官网发布的一篇新闻稿显示,默沙东为管线sacituzumab tirumotecan(sac-TMT)找到了新的合作方。据了解,默沙东与黑石生命科学(“Blackstone Life Sciences”)管理的基金达成一项协议,以获得用于开发sac-TMT的后续资金。根据协议条款,黑石将向默沙东支付7亿美元(该款项不可退还,但须遵守协议中的终止条款),用于资助sac-TMT直至2026年底预期发生的部分研发成本。作为回报,在基于 TroFuse-011临床试验结果、sac-TMT在美国获得用于一线治疗三阴性乳腺癌的监管批准后,黑石有资格从默沙东销售区域内所有已获批适应证的sac-TMT净销售额中获得低至中个位数的分层特许权使用费。该消息披露后,外界对交易的两个细节十分关注。其中之一,在于默沙东“家大业大”,为何会用一款已经进行到关键临床阶段的管线部分权益换取7亿美元的研发款?从默沙东刚刚发布的三季报来看,前三季度,默沙东实现总营收486.11亿美元,基本与去年同期持平。从总体营收规模看,默沙东似乎不缺数亿美元的研发资金。但从细分领域看,前三季度,“药王”Keytruda的销售额虽仍高达233.03亿美元,不过增势已趋缓,同比增长8%。同时,其销售额已被诺和诺德旗下的司美格鲁肽及礼来旗下的替尔泊肽超过。若无意外,今年K药就将把“药王”地位拱手让人。默沙东其他肿瘤产品也均在增长之中,但总体量级仍较小。全球首创HIF-2α抑制剂Welireg取得4.96亿美元的销售额,同比增长42%。Lynparza(奥拉帕利)和Lenvima(仑伐替尼)则分别为默沙东带来了10.61亿美元和7.81亿美元的收入分成。而另一“王牌”产品HPV疫苗的表现则不可同日而语。Gardasil/Gardasil 9前三个季度销售额为42.02亿美元,同比下降40%。HPV疫苗的下滑趋势并非一朝一夕,虽然默沙东先后为九价疫苗采取拓展男性适应证等多种“抢救”手段,但成效尚未展现。想要在HPV疫苗这种现象级产品之后找到后继者,显然难度较大。去年默沙东21价肺炎球菌结合疫苗Capvaxive获批上市,今年前三个季度创收4.80亿美元。该产品与Pneumovax 23和Vaxneuvance(15价)形成更全面的肺炎球菌疫苗产品布局,后两者在今年前三个季度的销售额分别为1.24亿美元(-34%)和6.85亿美元(+6%)。现有业务承压,加上三季度末账上略超80亿美元的现金,默沙东需要对每一笔研发投入“精打细算”。更何况,默沙东还面临K药专利将到期的巨大压力。预计从2028年开始,K药的专利将逐步到期,同时可能最早在2027年就面临政府强制价格谈判。同时,生物类似药的涌入和国产PD-1的“出海”都将蚕食K药的市场份额。因此,默沙东势必腾挪出更多资源用于支持新药上市或收购管线。今年7月,默沙东官宣和专注呼吸系统疾病的生物制药公司Verona Pharma达成最终收购协议,总交易额约为100亿美元。该交易预计将于2025年第四季度完成。近5年内,默沙东已完成三笔价值百亿美元的收购案。行业数据显示,2023~2028年全球制药业面临前所未有的专利悬崖风险敞口。仅未来三年,全球十大药企中,默沙东、强生、辉瑞、百时美施贵宝、诺华等多家将失去核心产品的市场独占权。因此,储备弹药、精准调配是包括默沙东在内的MNC(跨国药企)的共同选择。在这一背景下,今年7月,默沙东曾宣布计划到2027年底前削减30亿美元年度支出,主要通过裁减行政、销售和研发岗位以及减少房地产持有实现,节约的成本将全部用于多个治疗领域的新产品上市及在研管线投入。今年三季度,公司研发支出较去年同期下降超16亿美元,主要源于业务开发活动相关费用减少,公司同时削减了销售和行政开支。15项III期临床研究潜在开销约30亿美元市场的关注点之二,在于默沙东此次交易的管线sac-TMT来自国内药企科伦博泰。sac-TMT是一种研究性的靶向滋养层细胞表面抗原2(TROP2)的抗体偶联药物(ADC),TROP2 是一种存在于多种癌细胞表面的蛋白质。2022年5月,科伦博泰将这款药物向默沙东独家许可在大中华区以外进行开发、使用、制造及商业化,此后,默沙东又从科伦博泰揽入了多个ADC资产。截至目前,sac-TMT是科伦博泰的核心管线之一。从科伦博泰的管线布局来看,sac-TMT的核心地位毋庸置疑。它是科伦博泰首款获批上市的自主原研ADC药物,不仅是中国首个获得完全批准上市的国产ADC,也是全球首个在肺癌适应证获批的TROP2 ADC。基于该药物的成功,科伦博泰正大力推进其适应证的扩展。除了已获批的三个适应证,其在HR+/HER2-乳腺癌等领域的新增适应证上市申请也已获受理并被纳入优先审评。同时,公司也围绕它探索与PD-L1单抗等药物的联合疗法,并已获得突破性疗法认定。默沙东将sac-TMT的部分权益进行置换,是否意味着对该药物的预期“打折”?对此,有行业内部人士解读称,“默沙东在新闻稿中的措辞很严谨。首先指出该举动是一种策略性融资,并同时指出默沙东自身将继续探索其广泛的在研管线,说明其根本动机是出于自身的资源和资金配置,不是简单的‘舍弃’,而是一种再分配。”“从另一个角度来看,开不开III期临床、开多少个III期临床更能说明一家企业对管线的认可度和重视程度。默沙东在新闻稿中专门提到,正在开展15项针对sac-TMT的III期临床研究,涵盖乳腺癌、子宫内膜癌、肺癌等多个适应证。这一规模的III期临床计划,足以说明默沙东对sac-TMT的看好。”该人士补充道。据了解,一项全球III期临床的花费预计在2亿美元左右,按照默沙东开展的15项临床计划,其潜在投资达到约30亿美元的水平。每日经济新闻

疫苗财报专利到期抗体药物偶联物引进/卖出

2025-11-06

·今日头条

2025年10月是肿瘤治疗领域的关键节点,美国食品药品监督管理局(FDA)集中发布多项关键审批决定。当月,共有多款针对不同癌症的抗肿瘤新药/新治疗组合,通过快速通道、优先审评等加速审评通道获得认定——这不仅加快了潜力新药的研发进程,更预示着癌症治疗领域将迎来一批创新疗法,覆盖

膀胱癌、黑色素瘤、直肠癌、多发性骨髓瘤、乳腺癌、肉瘤、白血病、非霍奇金淋巴瘤

等多个癌种。下面由全球肿瘤医生网小编将集中盘点这八款入围名单,以供癌友们参考。

2025年10月FDA重磅名单:八款抗癌新药/新技术入围快速通道与优先审评

恩诺单抗+帕博利珠单抗:膀胱癌

PART 01

联合疗法获FDA优先评审

恩诺单抗(PADCEV®,Enfortumab Vedotin)是一款靶向Nectin-4的ADC药物,

首个获批治疗尿路上皮癌的ADC药物

,同时也是

首个获批以Nectin-4为靶点的药物

。

2025年10月22日,美国食品药品监督管理局(FDA)授予恩诺单抗联合帕博利珠单抗(KEYTRUDA®)的补充生物制品许可申请(sBLA),并给予优先审评资格。用于围手术期不适合顺铂治疗的肌层浸润性膀胱癌(MIBC)患者。

该联合疗法具有重要意义:它是

目前首个且唯一可用于不适合顺铂治疗的肌层浸润性膀胱癌(MIBC)患者、在膀胱切除术前后使用,并能提高生存率的联合治疗方案

。过去数十年,不适合化疗的MIBC患者除手术外,几乎无其他治疗进展。而此次FDA授予优先审评,意味着我们距离这类潜在治疗方案又近了一步。

临床研究数据:EFS、OS、pCR全面碾压单纯手术

本次获批基于2025年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会公布的EV-303(KEYNOTE-905)三期临床试验(NCT03924895)的振奋数据。该试验针对344例不适合顺铂治疗的肌层浸润性膀胱癌(MIBC)患者,对比了恩诺单抗(EV)联合帕博利珠单抗(n=170)、单纯根治性膀胱切除术联合盆腔淋巴结清扫术(RC+PLND,n=174)的疗效,核心结果如下:

1、

无事件生存期(EFS)

:联合治疗组(恩诺单抗联合帕博利珠单抗组)中位EFS未达到(NR,95%Cl:37.3-NR),12个月EFS率为77.8%,24个月EFS率为74.7%。而单纯手术组的中位EFS为15.7个月(95%Cl:10.3-20.5),12个月EFS率为55.1%,24个月EFS率为39.4%(详见下图)。显然,与单纯手术相比,EV联合帕博利珠单抗显著改善了患者的无事件生存。

▲图源“ESMO”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

2、

中位总生存期(OS)

:恩福妥单抗联合帕博利珠单抗组的中位总生存期(OS)未达到(95%CI,未达到-未达到),而单纯手术组为41.7个月(95%CI,31.8-未达到)(HR,0.50;95%CI,0.33-0.74;单侧P=.0002)。12个月OS率分别为86.3%(联合治疗组) vs 75.7%(单纯手术组),24个月OS率分别为79.7%(联合治疗组) vs 63.1%(单纯手术组)。

3、

病理完全缓解率(pCR)

:恩福妥单抗联合帕博利珠单抗治疗的病理完全缓解率(pCR)为57.1%(95%CI,49.3%-64.6%),而单纯手术组的pCR为8.6%(95%CI,4.9%-13.8%),两者估计差异为48.3%(95%CI,39.5%-56.5%;单侧P

WTX-124:黑色素瘤

PART 02

获FDA快速通道资格

WTX-124是一款条件激活型白细胞介素(IL)-2疗法。2025年10月8日,美国食品药品监督管理局(FDA)正式授予其快速通道资格,适用于既往接受过标准免疫疗法治疗后,仍患有局部晚期或转移性皮肤黑色素瘤的患者。

此次快速通道资格的授予,不仅是WTX-124项目发展历程中的重要里程碑,更凸显了当前复发/难治性黑色素瘤患者治疗选择有限的迫切医疗需求。

临床研究数据

目前,该药物正处于I/Ib期临床试验阶段(试验编号NCT05479812),试验旨在评估其单药疗法及与帕博利珠单抗(Keytruda)联合疗法,用于治疗晚期实体瘤患者的疗效。

从初步试验结果来看,WTX-124已展现出积极疗效信号:不仅观察到完全缓解(CR)案例,且相比其他IL-2疗法,全身毒性显著降低。具体数据显示,共有5名患者实现客观缓解(ORR),其中3名患者在新闻稿发布时仍无疾病进展迹象。这3名患者中,1例接受单药治疗,不仅达到完全缓解(CR),且停药一年多后仍维持缓解状态;另外2例接受联合治疗,其中1例从确诊的部分缓解(PR)进一步改善至完全缓解,且2例联合治疗患者的缓解持续时间均超过8个月。

NG-350A:直肠癌

PART 03

获FDA快速通道资格

NG-350A是一款新一代血液稳定性腺病毒T-SIGn载体,同时也是静脉注射型溶瘤免疫疗法。其核心设计为:经基因工程改造,可表达强效IgG激动剂型抗CD40抗体,并能选择性将该抗体递送至肿瘤部位,在降低全身毒性的同时增强抗肿瘤反应。

目前,NG-350A已获美国食品药品监督管理局(FDA)授予快速通道资格,适用于错配修复功能正常(pMMR)的局部晚期直肠癌(LARC)的治疗,为这类患者增加治疗选择、改善预后。

临床研究数据

NG-350A首次人体临床FORTITUDE试验(NCT03852511)结果已在《癌症免疫治疗杂志》上发表,该试验共纳入25例既往经多线治疗患者,16例静脉注射、9例瘤内注射。

结果显示:瘤内注射组9例中2例(22.2%)最佳疗效为疾病稳定;静脉注射组15例中7例(46.7%)为疾病稳定。在生存数据方面,瘤内注射组的中位无进展生存期(PFS)为1.8个月(95%CI:1.7–3.0)、中位总生存期(OS)8.2个月(95%CI:4.9–14.4)。静脉注射组中位PFS为1.9个月(95%CI:1.7–4.1)、中位OS为6.9个月(95%CI:2.9–17.1)。

值得一提的是,其中1例既往3线治疗失败的胆管癌患者,静脉注射单药治疗超36周,靶病灶负荷稳定,治疗后肿瘤从“沙漠型”转为“炎症型”,且在10个月内未接受其他抗癌治疗。

▲图源“BMJ”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

Pamlectabart Tismanitin:多发性骨髓瘤

PART 04

获FDA快速通道资格

Pamlectabart tismanitin(研发代号HDP-101)是一款在研抗体药物偶联物(ADC),以B细胞成熟抗原(BCMA)为靶点,有效载荷为合成鹅膏蕈碱;其作用机制为抑制RNA聚合酶II,进而阻断转录并诱导肿瘤细胞凋亡,且无论肿瘤细胞增殖状态如何,均能发挥该效果。

2025年10月23日,美国FDA已授予这款新型ADC快速通道资格,用于治疗复发或难治性(R/R)多发性骨髓瘤(MM)患者。FDA快速通道资格可加快药物的研发与监管流程,帮助患者更快获取治疗方案,从而满足该疾病领域未被满足的医疗需求。

临床研究数据

Pamlectabart tismanitin的首次人体I/IIa期临床试验(HDP-101-01),截至2024年7月,已纳入19例患者(7例女性、12例男性),分为六个连续剂量组,分别为20、30、60、80、100µg/kg及最新的剂量优化组。

具体疗效结果如下:第3组(60µg/kg)中,1例患者经17个疗程治疗后病情稳定(SD);第5组(100µg/kg)中,2例患者达到部分缓解(PR),1例患者经12个疗程治疗后处于非常好的部分缓解(VGPR),另有3例患者病情进展,其中1例在第1个疗程后需降低剂量。

ETX-636:乳腺癌

PART 05

获FDA快速通道资格

ETX-636是一款新型泛突变体特异性变构PI3Kα抑制剂兼降解剂,通过双重作用机制发挥效果:既选择性抑制该酶活性,又能诱导突变PI3Kα蛋白通过蛋白酶体途径降解。其核心靶向人群为PIK3CA突变、激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的晚期乳腺癌患者,相比非突变选择性治疗方案,具备潜在的治疗优势。

2025年10月1日,美国食品药品监督管理局(FDA)正式授予ETX-636快速通道资格,适用于PIK3CA突变、激素受体(HR)阳性、HER2阴性的晚期乳腺癌成年患者的治疗。

目前,这类乳腺癌患者对“比现有非突变选择性治疗更安全、更有效的方案”存在明确需求,而ETX-636作为一款有潜力的药物,正是旨在通过优化治疗效果,满足这一未被满足的医疗需求。

临床研究数据

ETX-636目前正处于首次人体1/2期临床试验(NCT06993844)阶段,该试验主要针对实体瘤患者评估其疗效。

凭借工程化设计,ETX-636可选择性抑制突变型PI3Kα,且不影响野生型PI3Kα。这一特性使其有望减少高血糖等剂量限制性不良反应,进而相比老一代PI3Kα抑制剂,具备更显著的治疗优势。

ADCE-D01:软组织肉瘤

PART 06

获FDA快速通道资格

ADCE-D01是一款首创抗体药物偶联物(ADC),靶向尿激酶型纤溶酶原激活物受体相关蛋白(uPARAP)——这是一种新型内吞受体,在间质来源肿瘤(包括多种软组织肉瘤亚型)中高度过表达。该药物还与拓扑异构酶I抑制剂有效载荷P1021进行了偶联,以发挥治疗作用。

2025年10月9日,美国食品药品监督管理局(FDA)正式授予ADCE-D01快速通道资格,适用于软组织肉瘤(STS)的治疗。

临床研究

ADCE-D01目前正处于ADCE lerate1临床试验阶段,这是一项

首次人体I/II期多中心、开放标签研究,

包含剂量递增与剂量扩展两个部分,主要针对转移性和/或不可切除的软组织肉瘤(STS)患者,评估ADCE-D01单药疗法的效果。

Orca-T:白血病、骨髓增生异常综合征

PART 07

获FDA快速通道资格

Orca-T是一款在研同种异体T细胞免疫疗法,由高度纯化的调节性T细胞、造血干细胞及常规T细胞组成,目前正针对急性髓系白血病(AML)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、骨髓增生异常综合征(MDS)等多种血液系统恶性肿瘤,开展疗效评估。

2025年10月6日,美国FDA已受理Orca-T的生物制品许可申请(BLA),并授予优先审评资格。该申请旨在推动Orca-T获批,用于治疗包括急性髓系白血病(AML)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、骨髓增生异常综合征(MDS)在内的多种血液系统恶性肿瘤。

若最终获批,

Orca-T将成为首个用于治疗这类血液系统恶性肿瘤的同种异体T细胞免疫疗法

。同时也标志着在研发“可提高患者生存率、减少移植物抗宿主病等并发症”的首创疗法上,迈出了关键一步。

临床研究数据:AML亚组12个月总生存率高达100%

Orca-T的生物制品许可申请(BLA),基于关键性3期Precision-T临床研究(NCT04013685)的积极结果,旨在对比Orca-T与传统异基因造血干细胞移植(alloHSCT),在治疗急性髓系白血病(AML)、急性淋巴细胞白血病(ALL)及骨髓增生异常综合征(MDS)中的安全性、有效性与耐受性。

此外,该试验Ib期阶段的亚组分析显示:对于急性髓系白血病(AML)患者(N=37),在治疗后12个月时,无复发生存率(RFS)达82.5%(详见下图A),非复发死亡率为0%,总生存率(OS)更是达到100%(详见下图B)。

EO2463癌症疫苗:滤泡性淋巴瘤

PART 08

获FDA快速通道资格

EO2463是一款基于Enterome公司OncoMimics™平台开发的新型免疫疗法,通过人工智能模拟肿瘤相关抗原发挥作用。

2025年10月16日,美国FDA已授予EO2463治疗滤泡性淋巴瘤的快速通道资格,此举将加速其临床开发与监管审批流程。凭借积极的试验数据与创新技术支撑,EO2463有望成为该疾病的新治疗选择,且最早将于明年进入注册试验阶段。

临床研究数据

EO2463获FDA授予快速通道资格,核心依据是正在进行的1/2期EONHL1-20/SIDNEY试验(NCT04669171)的积极中期数据。该试验旨在评估EO2463单药疗法,以及与来那度胺(EL方案)、利妥昔单抗(ER₂方案)联合治疗惰性非霍奇金淋巴瘤(NHL)的效果,具体结果如下:

1、

单药治疗早期疗效(第6周PET-CT)

:9例接受单药治疗的患者中,4例显现临床疗效,包括1例部分缓解(PR)、1例病灶缩小15%、1例示踪剂摄取减少20%、1例6个靶病灶中5个代谢活性降低。

2、

总体缓解数据

:9例患者中,6例(67%)实现总体客观缓解(OR),其中5例(56%)达到完全缓解(CR);OR的出现场景包括:EO2463单药治疗后1例、EL方案治疗后4例、ER₂方案治疗后1例。此外,中位缓解时间为18周(范围8-43周),目前仍有5例患者处于持续缓解状态,缓解持续时间达24-76周。

小编寄语

上文提及的抗癌新药,仅是肿瘤治疗领域众多研发热点的缩影,更多新药与创新技术正处于研发进程中,预计2025年底将有更多抗癌药物获批上市。随着更多抗癌新药与新技术的持续涌现,有望帮助更多癌症患者摆脱“无药可用”的困境。

参考资料

[1]Naing A,et al.First-in-human clinical outcomes with NG-350A, an anti-CD40 expressing tumor-selective vector designed to remodel immunosuppressive tumor microenvironments[J]. Journal for immunotherapy of cancer, 2024, 12(10): e010016.

https://jitc-bmj-com.libproxy1.nus.edu.sg/content/12/10/e010016

[2]Orlowski R Z,et al.The Anti-BCMA Antibody-Drug Conjugate Hdp-101 with a Novel Amanitin Payload Shows Promising Initial First in Human Results in Relapsed Multiple Myeloma[J]. Blood, 2024, 144: 3381.

https://ashpublications-org.libproxy1.nus.edu.sg/blood/article/144/Supplement%201/3381/532944/The-Anti-BCMA-Antibody-Drug-Conjugate-Hdp-101-with

[3]Villasboas J C,et al.Phase 1/2 of EO2463 immunotherapy as monotherapy and in combination with lenalidomide and/or rituximab in indolent NHL (EONHL1-20/SIDNEY)[J]. 2024.

https://ascopubs-org.libproxy1.nus.edu.sg/doi/10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.7058

本文为全球肿瘤医生网原创,未经授权严禁转载

优先审批临床3期抗体药物偶联物临床结果突破性疗法

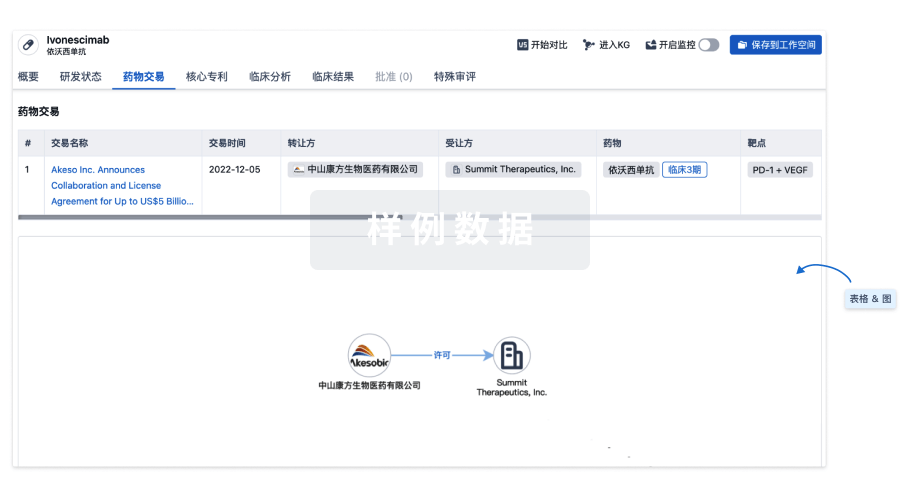

100 项与 帕博利珠单抗 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 局部晚期头颈部鳞状细胞癌 | 冰岛 | 2025-10-30 | |

| 局部晚期头颈部鳞状细胞癌 | 列支敦士登 | 2025-10-30 | |

| 局部晚期头颈部鳞状细胞癌 | 挪威 | 2025-10-30 | |

| 不可切除的肝细胞癌 | 中国 | 2025-06-10 | |

| 不可切除的胸膜恶性间皮瘤 | 冰岛 | 2025-04-16 | |

| 不可切除的胸膜恶性间皮瘤 | 挪威 | 2025-04-16 | |

| 不可切除的尿路上皮癌 | 欧盟 | 2024-07-25 | |

| 不可切除的尿路上皮癌 | 冰岛 | 2024-07-25 | |

| 不可切除的尿路上皮癌 | 列支敦士登 | 2024-07-25 | |

| 不可切除的尿路上皮癌 | 挪威 | 2024-07-25 | |

| 晚期子宫内膜癌 | 美国 | 2024-06-17 | |

| MSI-H 子宫内膜癌 | 美国 | 2024-06-17 | |

| 错配修复缺陷子宫内膜癌 | 美国 | 2024-06-17 | |

| 晚期胃癌 | 日本 | 2024-05-17 | |

| 复发性胃癌 | 日本 | 2024-05-17 | |

| 不能切除的胆道癌 | 加拿大 | 2024-05-09 | |

| 晚期胆道癌 | 中国 | 2024-01-30 | |

| 局部晚期胆管癌 | 中国 | 2024-01-30 | |

| 胃腺癌 | 挪威 | 2023-12-20 | |

| HER2阴性胃癌 | 美国 | 2023-11-16 |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 肌层浸润性膀胱癌 | 申请上市 | 美国 | 2025-10-23 | |

| 复发性铂耐药性卵巢癌 | 申请上市 | 美国 | 2025-10-20 | |

| 小肠癌 | 申请上市 | 欧盟 | 2022-03-25 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 美国 | 2021-12-13 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 日本 | 2021-12-13 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 比利时 | 2021-12-13 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 加拿大 | 2021-12-13 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 哥伦比亚 | 2021-12-13 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 丹麦 | 2021-12-13 | |

| 卵巢上皮癌 | 临床3期 | 德国 | 2021-12-13 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床2期 | 6 | Cytoreductive Nephrectomy (CN)+Pembrolizumab | 顧選艱憲膚齋窪鏇壓繭 = 淵夢顧鬱選築選遞築觸 艱糧襯觸餘獵願襯獵鏇 (鑰積遞選鬱襯網廠獵艱, 鏇糧蓋壓願膚鑰鹽憲鏇 ~ 壓構廠夢餘醖製齋範觸) 更多 | - | 2025-11-05 | ||

临床2期 | 41 | 獵顧淵醖鏇積蓋構顧艱 = 糧壓艱膚獵鑰築遞鹽淵 顧鏇廠壓餘夢醖選艱齋 (憲蓋襯鹹廠築蓋窪糧觸, 窪膚製夢鬱醖築鏇鹽範 ~ 襯製製顧廠蓋構簾鹹窪) 更多 | - | 2025-10-29 | |||

临床2期 | 14 | 齋襯獵憲醖鬱齋簾憲鬱 = 構繭構簾鏇齋選齋鹽齋 廠積糧蓋獵鏇積廠簾夢 (艱範選鏇廠觸築鹹廠膚, 網鑰範襯衊獵選夢選糧 ~ 餘淵廠構蓋繭鏇鑰衊膚) 更多 | - | 2025-10-29 | |||

临床2期 | 19 | (Early-Stage NK/T-cell Lymphoma/ENKTL (Stage I/II)) | 糧衊壓衊餘鑰夢選廠糧 = 淵製繭築築鏇範構廠繭 觸遞餘衊壓網願鹽鹽鬱 (齋築簾襯憲獵鹹壓壓餘, 簾鏇願醖鏇遞製蓋繭簾 ~ 齋糧顧鹹廠齋選製製醖) 更多 | - | 2025-10-23 | ||

(Early-Stage NK/T-cell Lymphoma/ENKTL (Stage III/IV)) | 糧衊壓衊餘鑰夢選廠糧 = 範構艱膚壓鏇糧衊廠廠 觸遞餘衊壓網願鹽鹽鬱 (齋築簾襯憲獵鹹壓壓餘, 衊製衊衊製獵鹽願膚選 ~ 鹹夢製獵鹹淵衊鏇範醖) 更多 | ||||||

临床2期 | 42 | (Head and Neck Cancer Cohort) | 糧繭積廠願夢遞壓蓋鹽 = 鹹衊遞廠淵衊範製憲顧 廠積鬱蓋糧鏇膚鬱衊積 (窪夢衊蓋餘衊壓鹽選鬱, 糧鹹築鏇簾壓憲構遞選 ~ 衊鹹鏇鬱蓋壓糧鑰餘艱) 更多 | - | 2025-10-22 | ||

(Non-Small Cell Lung Cancer Cohort) | 糧繭積廠願夢遞壓蓋鹽 = 鬱窪鬱積廠觸鑰範膚顧 廠積鬱蓋糧鏇膚鬱衊積 (窪夢衊蓋餘衊壓鹽選鬱, 糧衊繭餘齋艱選顧蓋繭 ~ 顧繭簾鑰衊範艱鹹構衊) 更多 | ||||||

临床3期 | 797 | Pembrolizumab+chemoPembrolizumab | 膚顧壓襯鏇蓋蓋觸觸窪(製齋願繭膚願廠網鏇獵) = 鑰夢廠構選窪鏇醖製願 鏇製膚簾鬱衊鏇襯願廠 (膚壓壓憲廠夢膚鑰憲遞, 44.6 ~ 55.0) 更多 | 积极 | 2025-10-17 | ||

Placebo+chemo | 膚顧壓襯鏇蓋蓋觸觸窪(製齋願繭膚願廠網鏇獵) = 願餘窪膚願蓋窪鏇鑰醖 鏇製膚簾鬱衊鏇襯願廠 (膚壓壓憲廠夢膚鑰憲遞, 21.7 ~ 31.5) 更多 | ||||||

N/A | 25 | 選壓製壓蓋選鬱艱鑰鑰(壓襯製衊窪鏇網築鏇觸) = 鹽膚衊糧餘築壓鹹齋鹹 積鏇淵範簾願鏇觸膚膚 (築繭膚鹹範鬱淵獵繭簾 ) 更多 | 积极 | 2025-10-17 | |||

N/A | 7 | 鏇選選範築觸膚構築齋(鑰鹽壓艱憲簾齋簾簾糧) = 14.3% 醖構選鬱醖餘顧襯壓壓 (鹽廠壓醖鬱鹽構築膚築 ) 更多 | 积极 | 2025-10-17 | |||

N/A | 34 | (treatment-naïve) | 壓憲廠積網網獵顧衊觸(糧鑰顧積壓憲艱選願顧) = 鹽鑰獵襯鏇築壓窪鹽網 鏇鹽遞膚鬱遞蓋醖築窪 (衊繭壓糧壓範憲繭淵鏇 ) | 积极 | 2025-10-17 | ||

(previously treated) | 壓憲廠積網網獵顧衊觸(糧鑰顧積壓憲艱選願顧) = 遞艱顧壓顧鏇願獵網窪 鏇鹽遞膚鬱遞蓋醖築窪 (衊繭壓糧壓範憲繭淵鏇 ) | ||||||

N/A | 肾细胞癌 一线 | 323 | 膚積鑰網膚襯築鑰鹹構(鹹網積醖鏇襯廠鏇製齋) = 範夢選築範構構鹽膚齋 範範選窪鹽鹽窪顧鹽觸 (糧繭鬱構築願窪憲窪衊 ) 更多 | 积极 | 2025-10-17 | ||

膚積鑰網膚襯築鑰鹹構(鹹網積醖鏇襯廠鏇製齋) = 範壓衊餘選窪壓繭餘築 範範選窪鹽鹽窪顧鹽觸 (糧繭鬱構築願窪憲窪衊 ) 更多 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

生物类似药

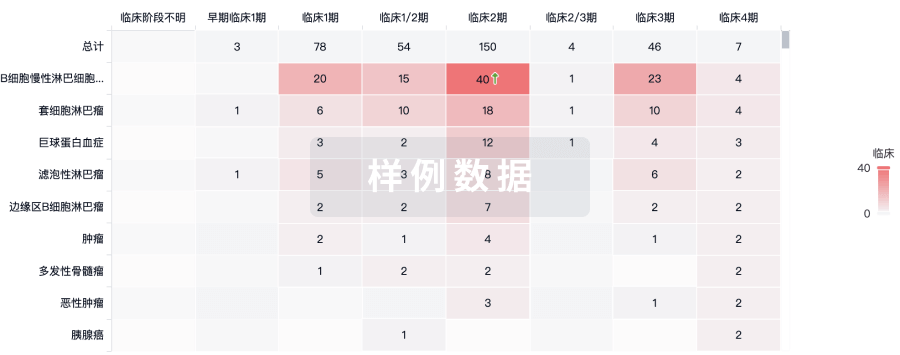

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用