预约演示

更新于:2025-10-30

LaNova Medicines Ltd.

更新于:2025-10-30

概览

标签

肿瘤

消化系统疾病

呼吸系统疾病

ADC

单克隆抗体

双特异性抗体

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| ADC | 11 |

| 双特异性抗体 | 4 |

| 单克隆抗体 | 3 |

关联

18

项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的药物作用机制 CLDN18.2抑制剂 [+1] |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床3期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 CTLA4抑制剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1/2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

29

项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的临床试验NCT07112222

A Phase I/II, First-in-Human (FIH), Open-Label, Multiple Centre Clinical Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Immunogenicity and Preliminary Efficacy of LM-350 in Patients With Advanced Solid Tumors

For Phase I Dose Escalation Stage, to assess the safety and tolerability of LM-350 in patients with advanced solid tumors,determine the maximum tolerated dose (MTD) or optimal biological dose (OBD), and explore the relationship between the biomarkers and the anti-tumor activity of LM-350.

For Phase II Dose Expansion Stage, to assess the preliminary anti-tumor activity of LM-350 in patients with advanced solid tumors.

For Phase II Dose Expansion Stage, to assess the preliminary anti-tumor activity of LM-350 in patients with advanced solid tumors.

开始日期2025-09-30 |

申办/合作机构 |

NCT06682780

An Open-label, Dose-escalation, and Dose-expansion Phase I/II Clinical Study of Safety, Tolerability, Pharmacokinetic Profile, and Initial Efficacy of LM-2417 for Injection Alone or in Combination With Other Antitumor Agents in Patients With Advanced Solid Tumors

This study is to assess the safety and tolerability, obtain the recommended phase 2 dose(RP2D)/or Maximum Tolerated Dose (MTD) for LM-2417 as a single agent or in combination with other anti-tumour agents in subjects with advanced solid tumours.

开始日期2025-09-17 |

申办/合作机构 |

CTR20244216

一项注射用LM-2417单药或联合其它抗肿瘤药物在晚期恶性实体肿瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征以及初步疗效的开放标签、剂量递增和剂量扩展的I/II期临床研究

主要目的:评估LM-2417在晚期实体瘤患者中的抗肿瘤活性。

开始日期2025-08-25 |

申办/合作机构 |

100 项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

927

项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的新闻(医药)2025-10-30

“十四五”时期,是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,亦是中国医药工业从要素驱动向创新驱动转型、迈向高质量发展的关键五年。

作为医药行业龙头企业,中国生物制药(1177.HK)通过五年深耕细作,坚持“全面创新、组织整合、数字化、国际化”的发展战略,在研发突破、产业升级、民生保障等方面取得突破性发展,用实绩书写了一份“企业担当、行业标杆”的高质量答卷。

滑动查看更多照片

一、 创新驱动:从“跟跑”到“领跑”的跨越

面对全球医药创新的激烈竞争和国内健康需求的变化,中国生物制药深谙源头创新是企业发展的生命线,更是国家医药产业高质量发展的必由之路。中国生物制药首席执行长谢承润在中国医学发展大会上发言表示,“提升新质生产力,需要进一步从源头创新发力。中国需要培育出几家世界级医药企业,在世界舞台上与欧美巨头竞争,带动更多的产业链企业实现集群式发展。”

二十届四中全会提出,全面增强自主创新能力,抢占科技发展制高点,不断催生新质生产力。中国生物制药以领先行业的投入强度践行承诺,2025年中期研发投入已达31.9亿元,占营收比重从2020年的12%攀升至18.1%。其中,78%的资金被精准投向了代表未来的创新药物研发。

为此,公司对研发体系进行重构。核心企业正大天晴的研发系统被细化为创新生物药和创新化学药两大板块,并自主搭建了PROTAC技术平台、siRNA创新药物研发平台、ADC药物发现平台、先进抗体开发平台等一系列前沿技术矩阵;旗下北京泰德则深耕外用贴剂领域,成功建立了凝胶贴膏、热熔胶、溶剂胶、微针贴片四大技术平台。今年7月,中国生物制药并购礼新医药,依托海外旗舰平台invoX收购F-star(双抗平台)、pHion(mRNA递送平台)、Softhale(软雾吸入平台)等尖端技术公司,公司的创新技术矩阵日臻完善,在全球范围内实现了研发能力的协同共振,创新管线出海实力进一步加强。

厚积方能薄发。在创新生态滋养下,中国生物制药在“十四五”期间迎来了丰硕的管线收获期。截至目前,公司获批上市的创新产品已达到20个,较“十三五”末期增长6倍;其中技术壁垒最高的1类创新药达到9个,“十四五”期间增长了3.5倍。仅在2024年,公司便集中上市4款1类创新药,创下同期国内药企之最。

目前,公司已经形成了以盐酸安罗替尼胶囊(福可维®)为核心的肿瘤创新产品矩阵。安罗替尼已累计获批9个适应症,成为国内耳熟能详的广谱抗肿瘤药物,是全球首个获批非小细胞肺癌三线治疗的抗血管生成靶向药、全球首个涵盖软组织肉瘤各亚型的小分子靶向药。进入2025年,公司又有多个“首款”获批上市:包括全球首个HER2突变晚期非小细胞肺癌口服靶向药圣赫途®,国内首个获批上市的国产重组人凝血因子Ⅶa类生物制品安启新®,中国首款、全球唯一在售长效镇痛非甾体抗炎药(NSAID)注射液普坦宁®。

聚焦肿瘤、肝病、呼吸、外科/镇痛四大核心领域,中国生物制药约70款创新候选药物处于临床及以上开发阶段。其中,全球潜在FIC药物罗伐昔替尼(JAK/ROCK 抑制剂)、LM-302(Claudin18.2ADC)、潜在BIC药物Lanifibranor(泛PPAR激动剂)已被国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)纳入突破性治疗品种,LM-108(CCR8单抗)、TQB2102(双抗ADC)多个适应症被纳入突破性治疗品种。

二、走向世界舞台,与国际巨头同台竞技

值得关注的是,企业创新药已具备与国际巨头“头对头”同台竞技的实力。在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,公司公布的“得福组合”(安罗替尼联合贝莫苏拜)挑战K药的临床研究结果显示,其在一线治疗鳞状非小细胞肺癌(sq-NSCLC)中展现出更优的中位无进展生存时间(mPFS)获益。此外,CAMPASS、R-ALPS、ALTN-Ⅲ-04、ETER701等研究开创多个全球首个治疗方案,领跑中国医药创新,安罗替尼“国药之光”的称号名副其实。

近日,在2025年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会上,公司发布的库莫西利(CDK2/4/6抑制剂)联合内分泌治疗用于晚期乳腺癌一线治疗的Ⅲ期临床研究,成为全球范围内该领域首个取得阳性结果的研究,受到业界广泛关注。作为全球研发进展最快的CDK2/4/6抑制剂,库莫西利凭借其覆盖乳腺癌患者多线治疗需求,及在辅助治疗和克服耐药方面的显著优势,成为极具潜力的创新药物。

在全面创新的驱动下,2024年公司创新药收入达到120.6亿元,同比增长21.9%,占总营收比重41.8%。到2025年中期,这一比例进一步攀升至44.4%,预计到年底将突破50%,较2020年实现翻倍增长。未来三年,公司预计将有近20款创新产品获批上市,其中超半数为峰值销售额有望突破人民币20亿元的重磅品种,创新驱动的增长引擎持续强劲。

三、筑基赋能:产业链、生态链高质量发展

作为行业龙头,中国生物制药有着覆盖研发、生产、供应的全链条竞争优势。

2025年,正大天晴的两大生物类似药的10000L不锈钢生物反应器生产线获批使用,成为国内首家获批上市万升规模生物类似药产线的企业;年底,公司还将落地多条同等规模的生产线,进一步巩固其在高端制造领域的领先地位。北京泰德则依托年产能高达3.3亿贴的智能化生产基地,加速科研成果的临床转化;同时积极参与国家透皮制剂技术指导原则的建立,以自身实践推动中国经皮给药行业标准与国际接轨。

随着AI浪潮席卷全球,医药工业正经历深刻变革。中国生物制药积极拥抱人工智能,构建起覆盖从药物开发到生产、销售的数字化闭环。在研发端,公司通过战略投资与合作,携手英矽智能、晶泰科技等AI制药新锐企业,深挖AI在靶点筛选、分子设计、适应症拓展等领域的巨大潜能,力求缩短研发周期,提高成功率。在生产端,“数智天晴”平台实现产品从原料入库到成品出库的全流程可视化管控,通过AI优化生产排程与工艺参数,大幅提高生产效率、降低单位产品能耗。

一系列组织结构与生产体系的深刻变革,带来了企业盈利质量的显著提升。依托供应链整合和生产体系改革,公司的毛利率稳步上升,2024年达到81.5%。2025年中期,公司归母净利润达到33.9亿元,同比激增140.2%,创下历史同期最佳水平,充分证明了智造升级带来的强大经营效益。

公司深度融入长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家重大战略,形成了“研发集群+生产基地+临床转化”的区域协同发展格局。在长三角地区,依托上海、南京、连云港等生产研发基地,打造了覆盖医药创新全生命周期的生态链。上海全球研发总部聚焦国际合作与前沿药物开发,南京顺欣制药聚焦生物药与创新药物的研发生产,连云港则布局原料药与制剂一体化产能,成为长三角医药产业创新高地的重要支撑。在粤港澳大湾区,中国生物制药南方总部在广州国际生物岛正式运营,积极引入软雾吸入药械平台、新一代肿瘤免疫疗法等海外前沿临床项目,利用大湾区先行先试的政策优势,开展国际多中心临床,使其成为链接全球创新资源的战略枢纽。

四、初心如磐,践行“健康中国”民生使命

中国生物制药始终秉承“健康科技,温暖更多生命”理念,以高质量的药品惠及亿万患者,以实际行动践行企业公民的社会责任。

绿色低碳发展领域,公司持续领跑行业。2024年提前达成“以2021年为基准年,至2025年每百万元营收温室气体排放量下降20%”的五年阶段性减排目标,同年率先发布国内医药行业首个碳中和目标路线图(《中国生物制药碳中和目标路线图》)。绿色生产成果获权威认可,旗下正大天晴、南京正大天晴先后荣获“国家级绿色工厂”,正大清江获评“省级绿色工厂”称号。

社会公益领域,公司聚焦乡村振兴、抗震救灾、教育帮扶、患者援助等关键领域,2021年至2024年,累计投入超2.38亿元。公司深度整合和发挥专业资源力量,既以物资捐赠和资金扶持缓解社会急需,又通过专项救助项目提升医疗可及性,形成了以“晴空计划”“满天星行动”“天晴肝病研究基金”“福佑新生”等为代表的公益品牌,彰显医药领军企业社会责任。

聚焦肿瘤、呼吸、肝病等严重威胁国民健康的高发领域,公司构建起覆盖1.6亿患者的庞大产品矩阵。在罕见病领域,已有安恒吉®(重组人凝血因子Ⅷ)、安启新®(重组人凝血因子Ⅶa)、依必坦®(依达拉奉氯化钠注射液)等产品上市,覆盖血友病、渐冻症等多个治疗领域,为罕见病患者群体带来希望。

“健康科技 温暖更多生命”,这是中国生物制药的使命担当,更是前行路上的不竭动力!展望“十五五”,我们将继续锚定全球医药创新前沿,以更强劲的新质生产力驱动产业变革,用更多高质量医药成果守护国民健康,在建设世界级医药企业的道路上阔步前行。

抗体药物偶联物并购蛋白降解靶向嵌合体信使RNA引进/卖出

2025-10-30

“十四五”时期,是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,亦是中国医药工业从要素驱动向创新驱动转型、迈向高质量发展的关键五年。

作为医药行业龙头企业,中国生物制药(1177.HK)通过五年深耕细作,坚持“全面创新、组织整合、数字化、国际化”的发展战略,在研发突破、产业升级、民生保障等方面取得突破性发展,用实绩书写了一份“企业担当、行业标杆”的高质量答卷。

滑动查看更多照片

一、 创新驱动:从“跟跑”到“领跑”的跨越

面对全球医药创新的激烈竞争和国内健康需求的变化,中国生物制药深谙源头创新是企业发展的生命线,更是国家医药产业高质量发展的必由之路。中国生物制药首席执行长谢承润在中国医学发展大会上发言表示,“提升新质生产力,需要进一步从源头创新发力。中国需要培育出几家世界级医药企业,在世界舞台上与欧美巨头竞争,带动更多的产业链企业实现集群式发展。”

二十届四中全会提出,全面增强自主创新能力,抢占科技发展制高点,不断催生新质生产力。中国生物制药以领先行业的投入强度践行承诺,2025年中期研发投入已达31.9亿元,占营收比重从2020年的12%攀升至18.1%。其中,78%的资金被精准投向了代表未来的创新药物研发。

为此,公司对研发体系进行重构。核心企业正大天晴的研发系统被细化为创新生物药和创新化学药两大板块,并自主搭建了PROTAC技术平台、siRNA创新药物研发平台、ADC药物发现平台、先进抗体开发平台等一系列前沿技术矩阵;旗下北京泰德则深耕外用贴剂领域,成功建立了凝胶贴膏、热熔胶、溶剂胶、微针贴片四大技术平台。今年7月,中国生物制药并购礼新医药,依托海外旗舰平台invoX收购F-star(双抗平台)、pHion(mRNA递送平台)、Softhale(软雾吸入平台)等尖端技术公司,公司的创新技术矩阵日臻完善,在全球范围内实现了研发能力的协同共振,创新管线出海实力进一步加强。

厚积方能薄发。在创新生态滋养下,中国生物制药在“十四五”期间迎来了丰硕的管线收获期。截至目前,公司获批上市的创新产品已达到20个,较“十三五”末期增长6倍;其中技术壁垒最高的1类创新药达到9个,“十四五”期间增长了3.5倍。仅在2024年,公司便集中上市4款1类创新药,创下同期国内药企之最。

目前,公司已经形成了以盐酸安罗替尼胶囊(福可维®)为核心的肿瘤创新产品矩阵。安罗替尼已累计获批9个适应症,成为国内耳熟能详的广谱抗肿瘤药物,是全球首个获批非小细胞肺癌三线治疗的抗血管生成靶向药、全球首个涵盖软组织肉瘤各亚型的小分子靶向药。进入2025年,公司又有多个“首款”获批上市:包括全球首个HER2突变晚期非小细胞肺癌口服靶向药圣赫途®,国内首个获批上市的国产重组人凝血因子Ⅶa类生物制品安启新®,中国首款、全球唯一在售长效镇痛非甾体抗炎药(NSAID)注射液普坦宁®。

聚焦肿瘤、肝病、呼吸、外科/镇痛四大核心领域,中国生物制药约70款创新候选药物处于临床及以上开发阶段。其中,全球潜在FIC药物罗伐昔替尼(JAK/ROCK 抑制剂)、LM-302(Claudin18.2ADC)、潜在BIC药物Lanifibranor(泛PPAR激动剂)已被国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)纳入突破性治疗品种,LM-108(CCR8单抗)、TQB2102(双抗ADC)多个适应症被纳入突破性治疗品种。

二、走向世界舞台,与国际巨头同台竞技

值得关注的是,企业创新药已具备与国际巨头“头对头”同台竞技的实力。在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,公司公布的“得福组合”(安罗替尼联合贝莫苏拜)挑战K药的临床研究结果显示,其在一线治疗鳞状非小细胞肺癌(sq-NSCLC)中展现出更优的中位无进展生存时间(mPFS)获益。此外,CAMPASS、R-ALPS、ALTN-Ⅲ-04、ETER701等研究开创多个全球首个治疗方案,领跑中国医药创新,安罗替尼“国药之光”的称号名副其实。

近日,在2025年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会上,公司发布的库莫西利(CDK2/4/6抑制剂)联合内分泌治疗用于晚期乳腺癌一线治疗的Ⅲ期临床研究,成为全球范围内该领域首个取得阳性结果的研究,受到业界广泛关注。作为全球研发进展最快的CDK2/4/6抑制剂,库莫西利凭借其覆盖乳腺癌患者多线治疗需求,及在辅助治疗和克服耐药方面的显著优势,成为极具潜力的创新药物。

在全面创新的驱动下,2024年公司创新药收入达到120.6亿元,同比增长21.9%,占总营收比重41.8%。到2025年中期,这一比例进一步攀升至44.4%,预计到年底将突破50%,较2020年实现翻倍增长。未来三年,公司预计将有近20款创新产品获批上市,其中超半数为峰值销售额有望突破人民币20亿元的重磅品种,创新驱动的增长引擎持续强劲。

三、筑基赋能:产业链、生态链高质量发展

作为行业龙头,中国生物制药有着覆盖研发、生产、供应的全链条竞争优势。

2025年,正大天晴的两大生物类似药的10000L不锈钢生物反应器生产线获批使用,成为国内首家获批上市万升规模生物类似药产线的企业;年底,公司还将落地多条同等规模的生产线,进一步巩固其在高端制造领域的领先地位。北京泰德则依托年产能高达3.3亿贴的智能化生产基地,加速科研成果的临床转化;同时积极参与国家透皮制剂技术指导原则的建立,以自身实践推动中国经皮给药行业标准与国际接轨。

随着AI浪潮席卷全球,医药工业正经历深刻变革。中国生物制药积极拥抱人工智能,构建起覆盖从药物开发到生产、销售的数字化闭环。在研发端,公司通过战略投资与合作,携手英矽智能、晶泰科技等AI制药新锐企业,深挖AI在靶点筛选、分子设计、适应症拓展等领域的巨大潜能,力求缩短研发周期,提高成功率。在生产端,“数智天晴”平台实现产品从原料入库到成品出库的全流程可视化管控,通过AI优化生产排程与工艺参数,大幅提高生产效率、降低单位产品能耗。

一系列组织结构与生产体系的深刻变革,带来了企业盈利质量的显著提升。依托供应链整合和生产体系改革,公司的毛利率稳步上升,2024年达到81.5%。2025年中期,公司归母净利润达到33.9亿元,同比激增140.2%,创下历史同期最佳水平,充分证明了智造升级带来的强大经营效益。

公司深度融入长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家重大战略,形成了“研发集群+生产基地+临床转化”的区域协同发展格局。在长三角地区,依托上海、南京、连云港等生产研发基地,打造了覆盖医药创新全生命周期的生态链。上海全球研发总部聚焦国际合作与前沿药物开发,南京顺欣制药聚焦生物药与创新药物的研发生产,连云港则布局原料药与制剂一体化产能,成为长三角医药产业创新高地的重要支撑。在粤港澳大湾区,中国生物制药南方总部在广州国际生物岛正式运营,积极引入软雾吸入药械平台、新一代肿瘤免疫疗法等海外前沿临床项目,利用大湾区先行先试的政策优势,开展国际多中心临床,使其成为链接全球创新资源的战略枢纽。

四、初心如磐,践行“健康中国”民生使命

中国生物制药始终秉承“健康科技,温暖更多生命”理念,以高质量的药品惠及亿万患者,以实际行动践行企业公民的社会责任。

绿色低碳发展领域,公司持续领跑行业。2024年提前达成“以2021年为基准年,至2025年每百万元营收温室气体排放量下降20%”的五年阶段性减排目标,同年率先发布国内医药行业首个碳中和目标路线图(《中国生物制药碳中和目标路线图》)。绿色生产成果获权威认可,旗下正大天晴、南京正大天晴先后荣获“国家级绿色工厂”,正大清江获评“省级绿色工厂”称号。

社会公益领域,公司聚焦乡村振兴、抗震救灾、教育帮扶、患者援助等关键领域,2021年至2024年,累计投入超2.38亿元。公司深度整合和发挥专业资源力量,既以物资捐赠和资金扶持缓解社会急需,又通过专项救助项目提升医疗可及性,形成了以“晴空计划”“满天星行动”“天晴肝病研究基金”“福佑新生”等为代表的公益品牌,彰显医药领军企业社会责任。

聚焦肿瘤、呼吸、肝病等严重威胁国民健康的高发领域,公司构建起覆盖1.6亿患者的庞大产品矩阵。在罕见病领域,已有安恒吉®(重组人凝血因子Ⅷ)、安启新®(重组人凝血因子Ⅶa)、依必坦®(依达拉奉氯化钠注射液)等产品上市,覆盖血友病、渐冻症等多个治疗领域,为罕见病患者群体带来希望。

“健康科技 温暖更多生命”,这是中国生物制药的使命担当,更是前行路上的不竭动力!展望“十五五”,我们将继续锚定全球医药创新前沿,以更强劲的新质生产力驱动产业变革,用更多高质量医药成果守护国民健康,在建设世界级医药企业的道路上阔步前行。

关注「中国生物制药」

获取集团更多研发进展、全球业务动态、行业重磅资讯,

见证中国药企的创新力量!

●从ESMO Asia到ESMO IO,正大天晴将公布安罗替尼、艾贝格司亭α等创新成果

● 为生命带来天晴!2025乳腺癌治愈力年会隆重召开

● 登高博见 驭势笃行 正大天晴“领导力之道·未来领袖研修营”圆满结营

● 国产突破性凝血药物安启新®亮相2025血栓与止血大会

抗体药物偶联物并购引进/卖出信使RNA蛋白降解靶向嵌合体

2025-10-29

中国制药业从仿制到挑战全球药王的逆袭之路堪称一部技术攻坚与产业变革的史诗,其突破性体现在政策改革、技术集群创新、全球化布局和资本赋能四大维度,目前已形成与跨国药企正面竞争的实力。以下为具体分析:一、政策改革:从“数据造假”到“国际同步”的制度重构审评审批革命:2015年“7·22”临床数据核查行动清理2万多个积压文号,压缩审评周期至30日(北京试点平均23.8个工作日),推动中国加入ICH(国际人用药品注册技术协调会),实现临床试验数据全球认可。医保支付革命:新药纳入医保目录时间从5年缩短至1年,2024年91个新药实现“当年获批、当年纳入”,如肺癌药物依沃西单抗价格从2299元降至736元,降幅68%。创新定义升级:将新药标准从“国内新”提升至“全球新”,2024年批准的1类创新药达48个,是2018年的5倍以上,与美国FDA批准数量仅差2种。二、技术集群创新:从“跟跑”到“领跑”的范式转变前沿领域突破:ADC/双抗领域:百利天恒EGFR×HER3双抗ADC疗效超越国际同类,III期临床ORR超50%。细胞治疗:CAR-T产品商业化进程加速,某药企靶向BCMA CAR-T疗法治疗复发难治性多发性骨髓瘤,客观缓解率大幅提升。基因编辑:CRISPR-Cas9疗法进入临床Ⅲ期,为罕见病治疗提供可能。技术融合创新:AI制药:英矽智能的Rentosertib在IIa期试验中显著改善肺纤维化患者肺功能,研发周期大幅缩短。连续制造:某企业为某生物药企定制的连续流生产线,将抗体药物生产周期大幅压缩,成本显著降低。三、全球化布局:从“本土市场”到“全球竞争”的战略跃迁出海浪潮:2025年上半年海外授权交易超70笔,首付款总额33亿美元,交易总额480亿美元。三生制药与辉瑞达成12.5亿美元首付款的PD-1/VEGF双抗合作,康方生物PD-1/CTLA-4双抗卡度尼利单抗通过50亿美元海外授权击败全球“药王”K药。产能输出:某企业在欧洲设立的胰岛素生产基地通过欧盟GMP认证,实现从原料药到制剂的本地化供应。并购整合:2025年7月,中国生物制药以10亿美元估值全资收购礼新医药,被外媒称为“中国版罗氏收购基因泰克”,标志着中国制药业进入“大药厂时代”。四、资本赋能:从“销售驱动”到“创新驱动”的资本革命融资渠道创新:2018年港股“18A规则”允许未盈利生物科技公司上市,科创板开板后,恒瑞医药连续12年保持研发投入首位,2020年达47亿元。资本性质优化:母基金、产业基金以及保险资金、养老金等中长期资金在行业内的占比逐步提升,分阶段、里程碑式投入使资金进度与研发进展紧密绑定。并购交易活跃:2025年上半年医药并购交易额达214.47亿元,头部企业通过整合快速完善管线布局。

临床3期引进/卖出免疫疗法抗体药物偶联物细胞疗法

100 项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

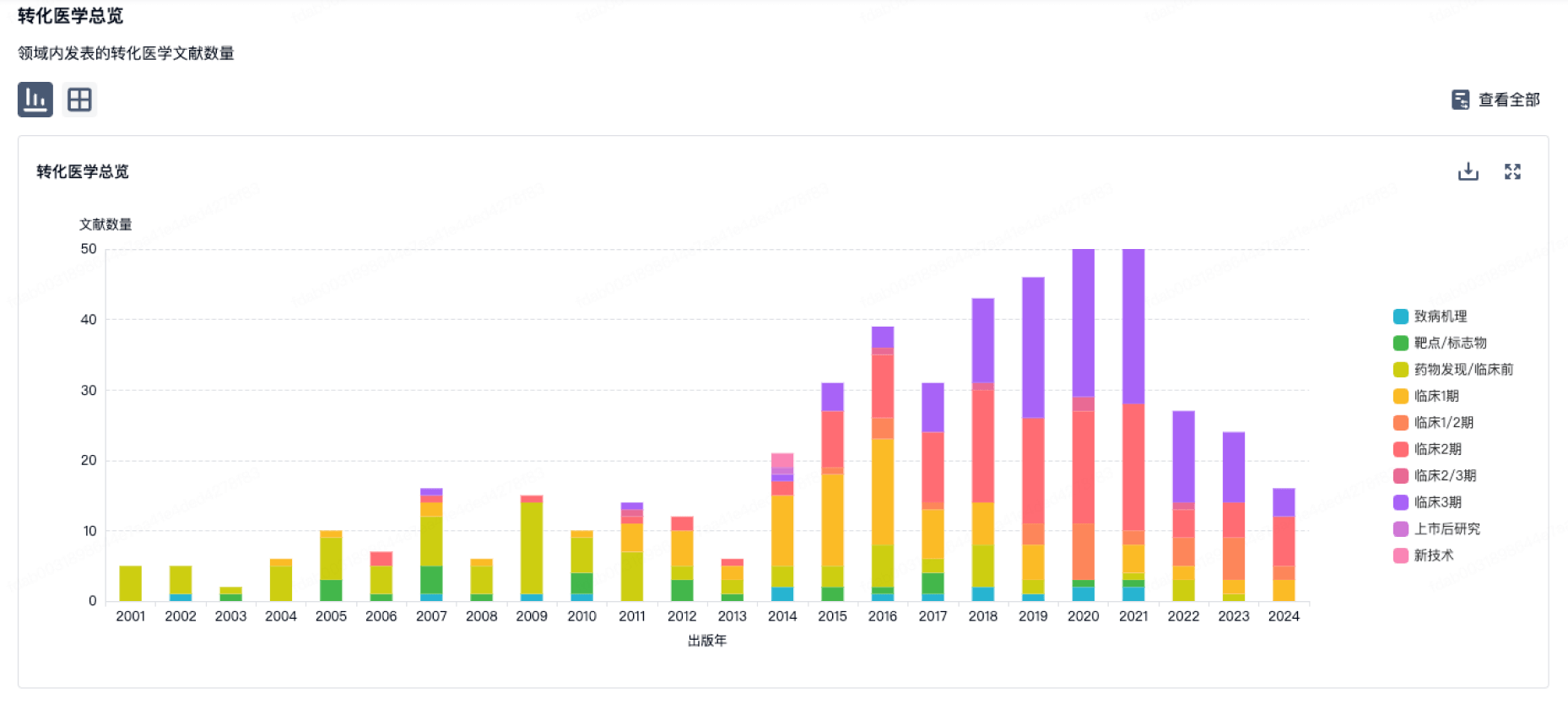

100 项与 礼新医药科技(上海)有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

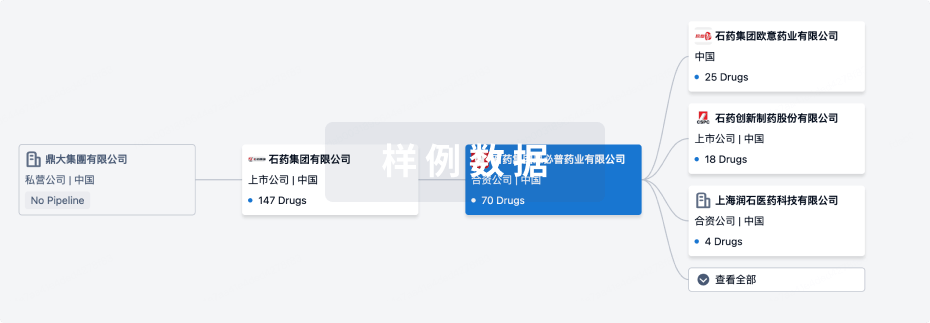

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年10月31日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床前

9

7

临床2期

临床3期

2

14

其他

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

LM-302 ( CLDN18.2 x Tubulin ) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床2期 |

LM-108 ( CCR8 ) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床2期 |

LM-101 ( SIRPα ) | 血液肿瘤 更多 | 临床1/2期 |

LM-24C5 ( 4-1BB x CEACAM5 ) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床1/2期 |

LM-350 ( CDH17 x Top I ) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床1/2期 |

登录后查看更多信息

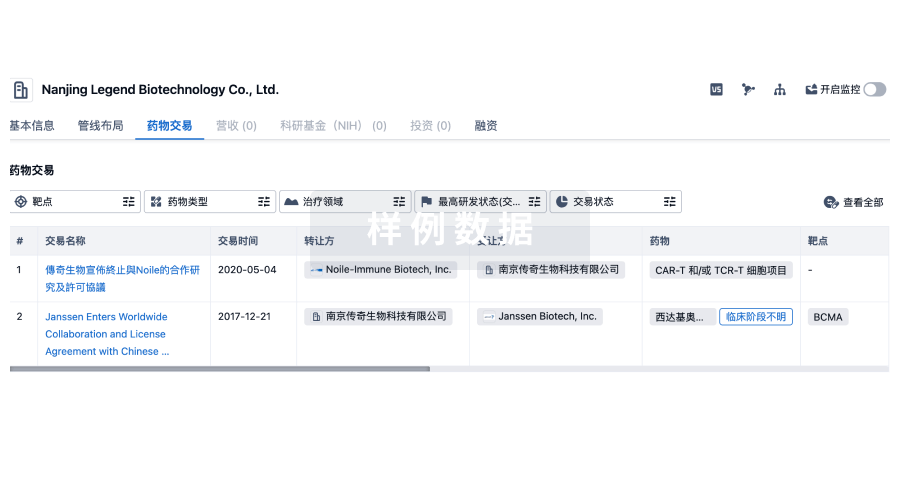

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

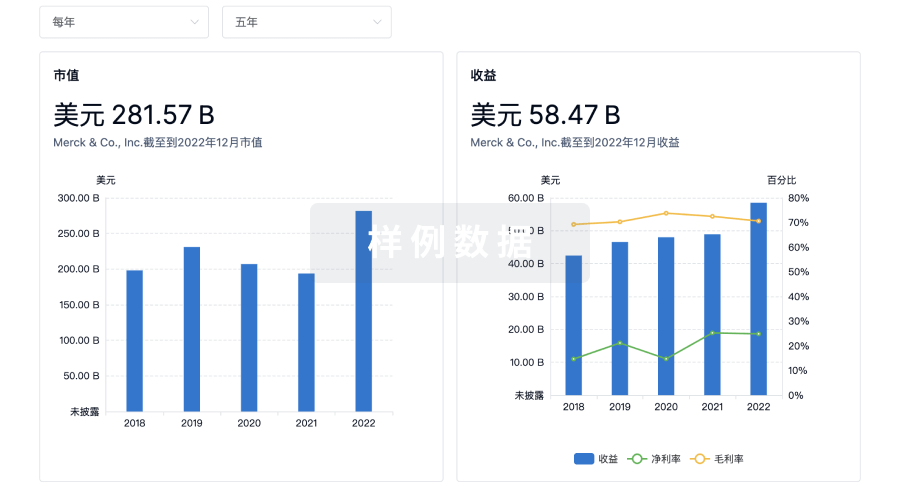

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用