预约演示

更新于:2025-09-16

Sitagliptin

西格列汀

更新于:2025-09-16

概要

基本信息

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 美国 (2023-10-18), |

最高研发阶段(中国)- |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C16H15F6N5O |

InChIKeyMFFMDFFZMYYVKS-SECBINFHSA-N |

CAS号486460-32-6 |

关联

36

项与 西格列汀 相关的临床试验CTRI/2024/12/077770

An open label, randomized, balanced, two treatment, two sequence, two-period, cross-over, single-dose, oral bioequivalence study of Sitagliptin tablets 100 mg, Gliclazide Sustained Release Tablets 60 mg and Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets 500 mg (T) Manufactured by Eris Lifesciences Ltd., India with ALSITA® -M 100 (Sitagliptin 100 mg and Metformin Hydrochloride Extended Release Tablets 500 mg) (R1) Manufactured by Alkem Health Science., India and Diamicron® XR 60 mg (Gliclazide Extended Release Tablet 60 mg) (R2) Manufactured by Serdia Pharmaceuticals (India) Pvt, Ltd., India in normalhealthy, adult human male subjects under fasting condition. - NIL

开始日期2024-12-16 |

申办/合作机构 |

NCT06659679

Emulation of the Effects of Oral Semaglutide on Cardiovascular Outcomes in Individuals With Type 2 Diabetes: PIONEER6 Trial

Investigators are building an empirical evidence base for real world data through large-scale emulation of randomized controlled trials. The investigators' goal is to understand for what types of clinical questions real world data analyses can be conducted with confidence and how to implement such studies.

开始日期2024-10-24 |

NCT06659744

Emulation of Effects of Injectable Semaglutide on Cardiovascular Outcomes in Individuals With Type 2 Diabetes: SUSTAIN6 Trial

Investigators are building an empirical evidence base for real world data through large-scale emulation of randomized controlled trials. The investigators' goal is to understand for what types of clinical questions real world data analyses can be conducted with confidence and how to implement such studies.

开始日期2024-10-24 |

100 项与 西格列汀 相关的临床结果

登录后查看更多信息

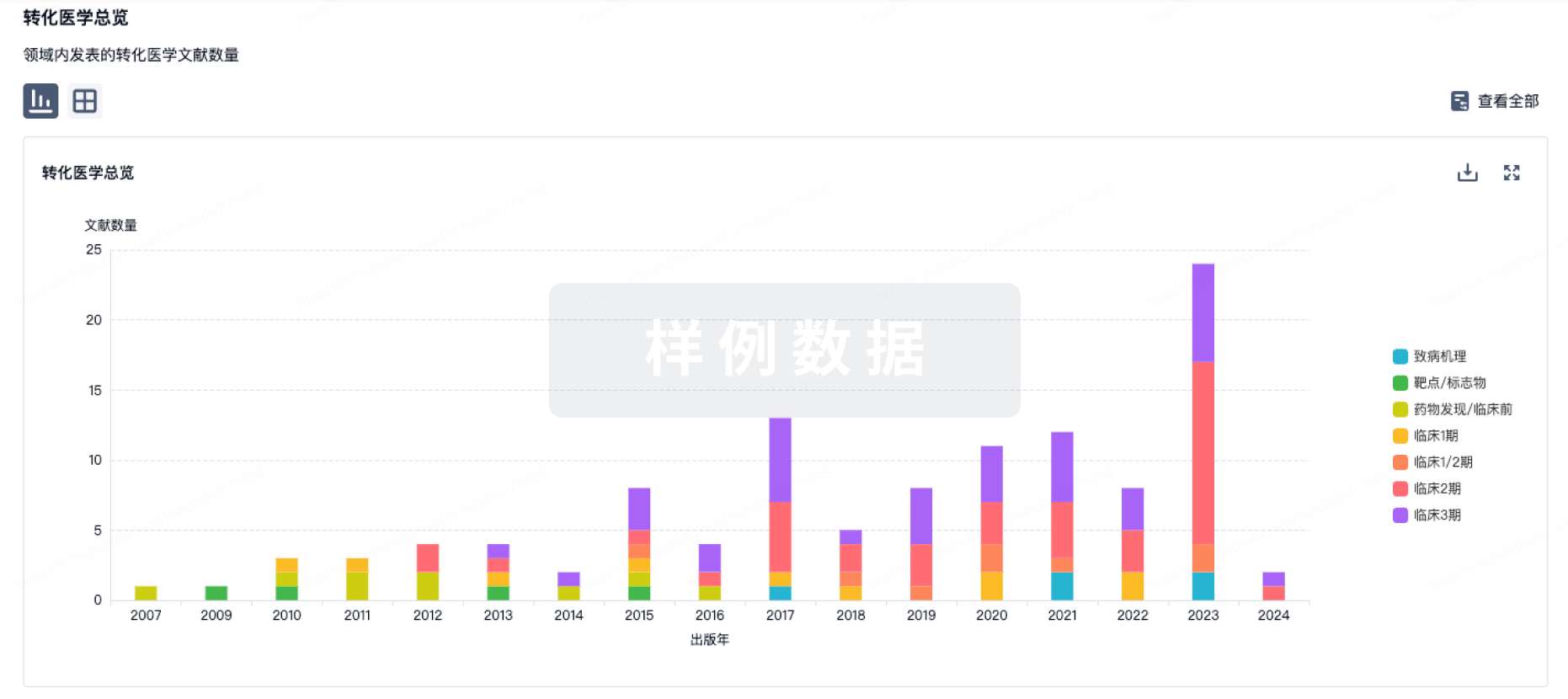

100 项与 西格列汀 相关的转化医学

登录后查看更多信息

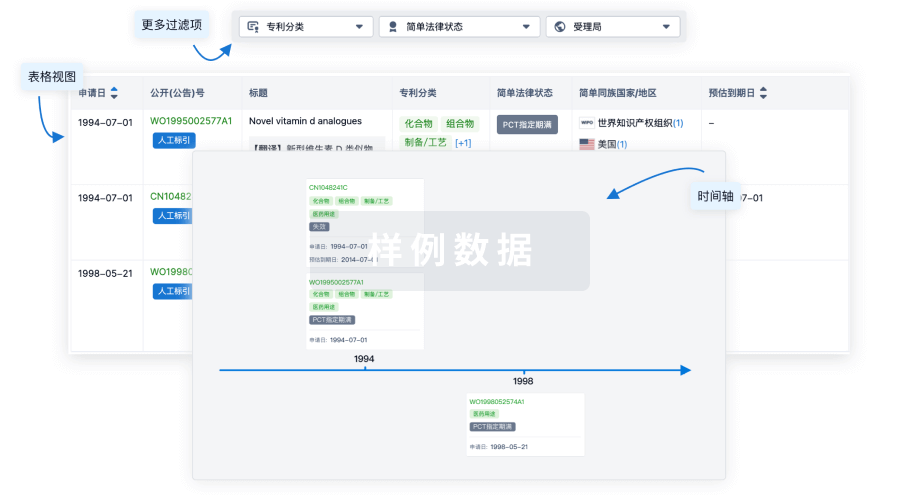

100 项与 西格列汀 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3,994

项与 西格列汀 相关的文献(医药)2025-12-01·American journal of medicine open

The Association of SGLT2i vs DPP4i on Fracture: A Cohort Study in Veterans with Diabetes

Article

作者: Hackstadt, Amber ; Griffin, Katherine ; Javid, Amir ; Hung, Adriana ; Roumie, Christianne L ; Snyder, Kathryn ; Greevy, Robert

Background:

Increased bone turnover is associated with use of SGLT2i. Patients with diabetes experience adverse effects on bone metabolism. Our aim was to evaluate if SGLT2i was associated with fractures vs DPP4i as add-on therapy to diabetes regimens.

Methods:

We assembled a retrospective cohort of Veterans with diabetes combining Veterans Administration, Medicare, and National Death Index databases. Using an active comparator new user design, patients starting on SGLT2i or DPP4i were followed from prescription fill until a fracture event, death, stopping medication, loss of follow-up, or study end. Fractures included: face/skull, spine, ribs, long bones, hand/feet/digits, or hip. Fractures were identified based on a validated algorithm with positive predictive value 91.3% (86.8, 94.4). Cox models compared the association of fractures between SGLT2i and DPP4i in a propensity score-weighted cohort that balanced 70+ covariates including comorbidities, vital signs, labs, vitamin D levels, smoking, and medications.

Results:

The unweighted sample included 115,124 SGLT2i episodes (104,086 Veterans; 94% empagliflozin; 4% canagliflozin; 2% dapagliflozin) and 213,095 DPP4i episodes (173,724 Veterans; 45% saxagliptin; 15% sitagliptin; 34% alogliptin; 6% Linagliptin). After propensity score calculation and matched weighting, the cohort included 76,072 SGLT2i and 75,833 DPP4i episodes. Median age was 69.3 years and diabetes duration 9.7 (6.1, 14.0) years. In the matched weighted analyses, there were 1431 and 1564 fractures among SGLT2i and DPP4i users, respectively. There were no clinical differences in fractures per 1000 person-years: 18.2 (17.4, 19.1) vs 19.8 (19.0, 20.6). The adjusted hazard ratio (adjusted hazard ratio 0.93 [0.87, 0.99]) excluded increased risk of fractures (adjusted hazard ratio > 1) in SGLT2i users.

Conclusions:

SGLT2i use as add-on treatment for diabetes was not associated with increased fracture outcomes compared to DPP4i.

2025-12-01·JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN

Multitarget neuroprotective effects of β-sitosterol in diabetes-associated neurodegeneration: a coupled experimental/computational study

Article

作者: Ram, Heera ; Kumar, Vikas ; Singh, Garima ; Sen, Karishma ; Yadav, Mukesh Kumar ; Panwar, Anil ; Sakarwal, Anita ; Kumar, Kamlesh ; Wang, Jing-Hua

Diabetes often leads to neurodegenerative complications that complicate treatment. Exploring dietary components with neuroprotective properties could offer new therapeutic avenues. This study aimed to evaluate the neuroprotective potential of β-sitosterol against diabetes-associated neurodegenerative complications using a combined in silico and in vivo approach. β-Sitosterol exhibited significant neuroprotective effects in a diabetic neuropathy model. Compared to sitagliptin, β-sitosterol demonstrated stronger binding affinities to DPP4, acetylcholinesterase, and butyrylcholinesterase, along with more stable molecular dynamics profiles. In vivo, β-sitosterol treatment markedly improved glucose tolerance, insulin sensitivity, lipid profiles, and antioxidant capacity. Histological analysis revealed reduced neurodegenerative changes and enhanced neuronal integrity in the cortex and hippocampus. These findings suggest β-sitosterol as a promising therapeutic agent for managing diabetic neurodegeneration, warranting further research and potential clinical application.

2025-11-01·BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY

Design, synthesis, and antidiabetic activities of 5-methoxypyrimidine derivatives targeting GPR119 and DPP-4

Article

作者: Fang, Yuanying ; Shi, Sumei ; Hu, Pei ; Li, Huilan ; Cheng, Shaobing ; Zhang, Mai ; Yang, Zunhua ; Yang, Fukang

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic metabolic disorder characterized by insulin resistance and impaired insulin secretion. G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonists and dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors are promising therapeutic agents due to their complementary mechanisms in promoting insulin secretion and lowering blood glucose levels. In this study, we designed and synthesized a series of dual-target compounds by linking a 5-methoxypyrimidine-based GPR119 agonist to the DPP-4 inhibitors sitagliptin or vildagliptin via a flexible linker. Among them, compound 27 exhibited the strongest DPP-4 inhibitory activity with an inhibition rate of 97.5 % at 10 μM, along with potent GPR119 agonistic activity (EC50 = 1.3 μM). In an oral glucose tolerance test (oGTT) in mice, compound 27 demonstrated significant glucose-lowering effects. These findings suggest that dual GPR119/DPP-4 targeting may offer a promising strategy for T2DM treatment.

427

项与 西格列汀 相关的新闻(医药)2025-09-06

点击“蓝字”关注我们

编者按:近期,中华医学会第二十二次内分泌学学术会议(CSE 2025)在重庆盛大召开。会议期间,我们有幸邀请到上海长征医院石勇铨教授与盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司创始人余强博士做客“医创谈”栏目,围绕“中国创新药森格列汀的破局之道——从科学突破到临床价值兑现”进行深度对。两位专家不仅全面呈现了磷酸森格列汀片(简称:森格列汀)从分子优化到临床验证的创新历程,也展示了在科研、政策与市场等多重因素驱动下,中国创新药物的快速发展与广阔前景,并深入阐释了其在改善患者健康和临床实践中的突出价值。

归国逐梦·见证变革

中国创新药十年崛起征程

《国际糖尿病》:2010年,是什么促使您放弃海外良好的事业发展,决定回国创业?您投身于中国本土创新药研发事业的初衷又是什么?

余强博士

当时促使我做出这一决定,主要有以下几个契机:

首先,2006年,美国上市了第一款DPP-4抑制剂(DPP-4i)。这是糖尿病领域首个具有明确靶点、作用机制清晰的药物。与此前临床常用的二甲双胍和胰岛素不同,DPP-4i属于真正意义上的靶向药物,既能带来确切的疗效,同时不良反应较低。这一突破性的进展让我在美国所创办的公司——一家专注于提供药物研发片段分子的企业,看到了利用该技术开发出更优药物的可能性。

其次,通过与国内同行的交流,我深刻体会到当时中国在生物医药研发,特别是药物设计方面,与美国相比仍存在较大差距。我希望能够回国,推动国内创新药物的发展。

再有,自2008年起,中国政府开始大力支持生物医药产业的创新发展。从“十一五”规划开始,科技部启动了“国家重大新药创制”专项,为创新药物研发提供了政策和资金支持。这表明国家对生物医药产业的重视,为创业提供了良好的环境和机遇。最后,早在1992年,我读到一篇文章,预测中国糖尿病患者将在2010年左右超过印度,成为全球糖尿病患者最多的国家。这一预测在2010年得到验证,当时中国糖尿病患者已达约9000万[1],显示出巨大的市场潜力。这一市场需求进一步坚定了我回国创业的决心。

《国际糖尿病》:作为领域发展的见证者和亲历者,十年来中国本土创新药发生了哪些关键变化?又对医生的治疗决策和患者的实际获益带来了怎样的影响?

石勇铨教授

近年来,全球糖尿病领域的创新药物发展极为迅速,中国在这一进程中长期处于以跟随为主的地位。创新药物的研发不仅需要科研技术的支持,还依赖于政策环境、产业体系以及科研文化等多方面的保障。

在国家的高度重视与支持下,随着海外人才的回归以及本土科学家的努力,中国的创新药物逐步实现了从仿制药到创新药的转变。许多国内企业也经历了由“me-too”向“me-better”转型。这一过程虽然付出了巨大的代价和努力,但确实推动了产业格局的实质性变化。

随着这一创新浪潮的兴起,民族企业自主研发的创新药物不断涌现。从研发过程中披露的数据可以看到国内企业在创新药物研发上的努力与快速进步。这不仅为临床医生提供了更多治疗选择和有效工具,也使患者能够获得更多高质量的药物保障。

未来,我们期待中国创新药物能迈出更大步伐。目前已有多款中国原创药物走向国际市场,这不仅彰显了中国创新药研发能力的提升,也为惠及全球更多患者、保障公众健康带来了新的希望。

科学优化·临床验证

森格列汀开启DPP-4i治疗新篇章

《国际糖尿病》:您曾强调“片段分子是药物研发的基石”。能否具体谈谈森格列汀在结构优化上的独特创新,以及如何做到“免II进III”的先例?

余强博士

作为全球首款DPP-4i,西格列汀(由默克公司研发)自上市以来在国际及国内市场均占据了较大份额,广泛的临床应用也确立了其在降糖领域的领先地位。因此,在森格列汀的研发伊始,我们便确定以西格列汀作为头对头比较的参照对象。我们认为,只有超越第一,才能真正成为第一。

在分析西格列汀与DPP-4靶点之间的结构关系时,我们发现仍存在优化空间。西格列汀本身是基于片段分子理念设计的化合物,而我们在片段分子设计方面具有独特优势。通过对关键片段的重新设计与优化,我们希望能够实现与DPP-4靶点更优的结合,从而提升活性、选择性、降低不良反应,开发出新一代DPP-4i。

在早期研发阶段,我们将新设计的多个候选片段发布于当时美国公司的网站进行销售,结果吸引了全球范围内众多药物化学家的关注与采购。这一事实从侧面验证了我们研发方向的正确性,也说明优化思路得到了国际同行的认可。可以说,这是借助全球药物化学家的智慧,帮助我们迅速明确了母核优化的路径。经过数年的研发,我们于2013年最终确立了临床前候选化合物(PCC),即森格列汀。

在临床前研究阶段,森格列汀通过与西格列汀进行头对头实验比较,无论在半抑制浓度(IC50)等药效学指标、安全性,还是在多种糖尿病动物模型的实验数据方面,均显示出显著优势。基于此,我们提出了较为大胆的设想:在Ⅰ期临床试验中即开展较大样本量研究,除健康受试者外,还纳入了 2型糖尿病(T2DM)患者,累计约200例受试者参与Ⅰ期临床试验[2-4]。后续,我们基于健康受试者与T2DM患者中森格列汀与西格列汀的头对头试验数据建立定量药理学模型,随后,我们利用该模型模拟和预测森格列汀II期临床试验结果[5]。我们将Ⅰ期临床数据及模拟的Ⅱ期临床数据一并提交至国家药品审评中心(CDE),成功获得CDE豁免II期临床试验,森格列汀成为全球首个DPP-4i临床试验“免Ⅱ进Ⅲ”的案例。

《国际糖尿病》:森格列汀作为新一代高选择性DPP-4i。作为临床专家,您如何评价其疗效与安全性?与同类药物相比是否有突出优势?

石勇铨教授

对于药物疗效和安全性的评价,可以从两个方面来看:一是临床研究阶段,尤其是Ⅲ期临床试验的数据;二是药物上市后的真实世界应用情况。森格列汀作为一款新上市的药物,已完成Ⅲ期临床试验,并凭借Ⅰ期临床试验中的优异表现成功获批“免Ⅱ进Ⅲ”,体现了其在科学上的领先性。

在两项针对中国 T2DM患者开展的Ⅲ期研究[6-7]中,森格列汀展现出了显著的降糖效果。无论单药治疗还是与二甲双胍联合使用,疗效均十分突出。研究数据显示,去除安慰剂效应后,单药治疗可使T2DM患者的糖化血红蛋白(HbA1c)水平降低0.72%,联合二甲双胍治疗则可降低0.79%。该结果在同类DPP-4i中处于领先水平,凸显了森格列汀的强效降糖作用。

与此同时,森格列汀在安全性方面亦表现出显著优势。两项Ⅲ期临床研究结果[6-7]显示,其大部分不良事件(AE)的发生率均低于1%,且未观察到低血糖事件,整体耐受性良好。由此可见,森格列汀在疗效和安全性两方面均达到了较高水准,为其在临床的广泛应用奠定了坚实基础。

价值落地·惠及患者

多元应用场景践行健康使命

《国际糖尿病》:药物研发的终点不是上市,而是价值落地。您如何理解“科学突破”到“临床信赖”的转化,以及如何让更多患者能够用到、用好这款药物?

余强博士

首先,需要完成大型Ⅲ期临床试验。根据国际药品市场规律,这不仅是药物研发的关键环节,也是市场推广的重要组成部分。因此,在设计Ⅲ期试验时,我们便在全国范围内选择了119家临床中心,根据糖尿病发生率和患者的分布覆盖了20多个省份的三甲医院。通过两年的临床研究,不仅验证了森格列汀在疗效和安全性方面的优势,也让全国众多临床专家在亲身参与试验过程中深刻认识到该药物的临床价值,即森格列汀50 mg的疗效可对标西格列汀100 mg,同时在安全性方面表现优异[4,6-7]。这一过程实际上为其未来市场推广奠定了坚实基础,实现了从临床研究到市场应用的提前布局。

其次,在商业化策略,尤其是广泛惠及T2DM患者方面,我们正积极推动森格列汀进入国家医保目录。当前,该药物已通过医保谈判的形式审查。同时,我们也将持续与石勇铨教授等知名专家保持良好沟通,充分借鉴他们在糖尿病管理中的实践经验,收集临床应用反馈,确保森格列汀的治疗价值在真实世界中得到有效转化与最大化体现。

回顾初衷,我们始终致力于为中国1.48亿糖尿病[8]患者提供更加安全、有效且可及的治疗选择。森格列汀以疗效确切、安全性高、温和降糖而被誉为“百搭型”药物,其成功不仅体现了科学创新与临床实践的结合,更承载着改善患者健康与生活质量的重要使命。未来,森格列汀有望纳入专家共识或临床指南,与多机制药物联合应用,满足更多患者需求。同时为探索其他糖尿病靶点及潜在适应证奠定基础,成为团队未来研发的核心方向。

《国际糖尿病》:DPP-4i被广泛认为是临床中“安全稳妥”的选项,那么在您看来森格列汀将在哪些特定人群或治疗场景中发挥关键作用?

石勇铨教授

DPP-4i以其优异的疗效和安全性,已成为血糖管理的重要选择。由于其独特的作用机制,该类药物可与多种不同机制的降糖药物联合使用,因而具有广泛的适用性和多样化的应用场景。

在患者群体选择上,老年人群是优先考虑的重要对象。随着社会老龄化加速,糖尿病在老年人群中的患病率逐渐升高。在这一人群中,药物安全性尤为重要。森格列汀作为高安全性的DPP-4i,在老年糖尿病患者的治疗中具有明显优势。其次,对于低血糖风险较高的人群,森格列汀同样也是优选方案。值得强调的是,在联合治疗方面,森格列汀不仅可与多种口服降糖药联用,还可与胰岛素联合使用,以实现更优的血糖控制。目前,很多临床医生与专家也在探索固定组合的药物,例如DPP-4i与二甲双胍和钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT-2i)三药联合方案(也称为224方案),以提高临床使用的便捷性。

总体而言,作为新一代高选择性DPP-4i,森格列汀凭借其优异的疗效、安全性及灵活的联合用药特性,在糖尿病治疗中具有广泛的应用前景和重要作用,为满足多样化的临床需求提供了可靠的基础用药作为临床医生,我们希望通过高质量药物为患者带来更多获益,帮助他们实现更理想的血糖控制,甚至在一定程度上逆转糖尿病、恢复健康状态。未来我们期待与科研团队、企业等紧密合作,共同推动中国原创药物的研发与应用,让更多患者受益,为建设“健康中国”建设贡献力量。

参考文献:(上下滑动查看更多)

[1] IDF Diabetes Atlas 10th Edition. https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/.

[2] Wang L, Lu J, Shao F, et al. First-in-human, single-ascending dose and food effect studies to assess the safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of cetagliptin, a dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Clin Drug Investig, 2021, 41 (11):999-1010.

[3] Lu J, Wang L, Shao F, et al. A double-blind, randomized, placebo and positive-controlled study in healthy volunteers to evaluate pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of multiple oral doses of cetagliptin. Br J Clin Pharmacol, 2022, 88 (6):2946-2958.

[4] Zhou C, Zhou S, Wang J, et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of cetagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus. Front Endocrinol (Lausanne), 2024, 11:15:1359407.

[5] Lu J, Zhao J, Wang Tong, et al. Use of a PK/PD model to select cetagliptin dosages for patients with type 2 diabetes in phase 3 trials. Clin Pharmacokinet, 2024, 63(10):1463-1476.

[6] Ji L, Lu J, Gao L, et al. Efficacy and safety of cetagliptin as monotherapy in patients with type 2 diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Diabetes Obes Metab, 2023, 25(12):3671-3681.

[7] Ji L, Lu J, Gao L, et al. A randomized, double-blind, placebo controlled, phase 3 trial to evaluate the efficacy and safety of cetagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with uncontrolled type 2 diabetes with metformin monotherapy. Diabetes Obes Metab, 2023, 25(12):3788-3797.

[8] IDF Diabetes Atlas 11th Edition. https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/.

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

最新《国际糖尿病》读者专属微信交流群建好了,快快加入吧!扫描左边《国际糖尿病》小助手二维码(微信号:guojitnb),回复“国际糖尿病读者”,ta会尽快拉您入群滴!

(来源:《国际糖尿病》编辑部)

版权声明

版权属《国际糖尿病》所有。欢迎个人转发分享。其他任何媒体、网站未经授权,禁止转载。

核酸药物

2025-09-05

·生物谷

来自慕尼黑工业大学等机构的科学家们通过研究发现,抗肥胖药物司美格鲁肽(semaglutide)和替西帕肽(tirzepatide)不仅能有效减轻体重,还能显著降低心力衰竭患者住院或死亡的风险。

在当今快节奏的生活里,肥胖和 2 型糖尿病早已成为席卷全球的 “健康杀手”——世界卫生组织(WHO)数据显示,全球约 4.63 亿成年人受糖尿病困扰,其中 90% 以上是 2 型糖尿病;与此同时,全球 13% 的成年人存在肥胖问题。更可怕的是,这两种疾病还会 “联手” 推高心力衰竭(心衰)风险,而心衰正是全球住院的主要原因之一,尤其是在肥胖和 2 型糖尿病患者中,心衰发病率更是显著高于普通人群。

近日,慕尼黑工业大学等机构的研究团队在《JAMA》发表重磅研究,给这类患者带来了突破性好消息:常用于减肥的药物司美格鲁肽(semaglutide) 和替西帕肽(tirzepatide) ,不仅能帮人减重,还能大幅降低射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)患者的住院或死亡风险,近 10 万名患者的医疗数据更是为这一结论提供了迄今为止最有力的证据支持。

心力衰竭并非单一疾病,而是一种复杂的临床综合征,核心问题是心脏无法有效泵血满足身体需求,主要分为两种类型:射血分数降低的心力衰竭(HFrEF,心脏收缩功能下降)和射血分数保留的心力衰竭(HFpEF,心脏舒张功能异常)。其中 HFpEF 在肥胖和 2 型糖尿病患者中尤为常见,全球受其影响的人群超过 3000 万。虽然 HFpEF 患者的心脏泵血分数看似正常,但心肌会变得僵硬,无法正常舒张充盈血液,长此以往会导致心脏功能逐渐恶化。令人棘手的是,目前针对 HFpEF 的有效治疗方案少之又少,寻找新疗法已成为临床亟待解决的难题。

为了验证司美格鲁肽和替西帕肽对 HFpEF 的疗效,研究团队设计了五组队列研究,分析了 2018 年至 2024 年美国国家医疗索赔数据,覆盖近 10 万名患者。研究首先复刻了两项经典试验——STEP-HFpEF(验证司美格鲁肽)和 SUMMIT(验证替西帕肽)的设计,确保结果的一致性;随后扩大入选标准,纳入更多临床中常规接受治疗的患者,甚至还进行了两种药物的 “头对头” 比较。研究的核心终点是 “心力衰竭住院或全因死亡” 的复合指标,这也是评估心衰治疗效果最关键的指标之一。

结果令人惊喜:与安慰剂(西格列汀,一种常用降糖药)相比,司美格鲁肽能使 HFpEF 患者的主要终点风险降低 42%(风险比 HR=0.58,95% 置信区间 CI=0.51-0.65),替西帕肽的效果更显著,风险直接下降 58%(HR=0.42,CI=0.31-0.57)。不过在两种药物的直接对比中,替西帕肽并未展现出显著优势(HR=0.86,CI=0.70-1.06),说明两者在护心效果上旗鼓相当。更让人放心的是,研究还进行了负向对照、次要终点分析、亚组分析和敏感性分析,所有结果均一致,且未发现两种药物存在显著增加的安全性风险,这意味着它们在带来护心益处的同时,不会额外增加健康隐患。

这项研究的亮点不仅在于 “规模大”,更在于对临床实践的直接指导意义。以往的小型临床试验虽已暗示这两种药物可能对心衰有益,但此次近 10 万患者的真实世界数据,不仅验证了早期试验的结论,还证明它们在更广泛的患者群体中同样有效——无论是不同年龄、性别,还是是否合并其他基础疾病的 HFpEF 患者,都能从这两种药物中获益。研究人员表示,这些结果为用减肥药物治疗 HFpEF 提供了坚实的证据基础,尤其对肥胖和 2 型糖尿病相关的 HFpEF 患者来说,这两种药物带来的保护作用明确且可靠。

更值得关注的是,这项研究还凸显了 “数据驱动药物审批” 的重要性。与传统临床试验相比,基于大规模真实世界医疗数据的研究,能更全面地反映药物在实际临床场景中的效果和安全性,避免了传统试验中 “严格入选标准” 带来的局限性,让研究结论更贴近日常医疗实践。对于全球数千万 HFpEF 患者而言,这一发现无疑打开了新的治疗大门——未来,医生或许可以更放心地用这些既能减重又能护心的药物,为患者制定 “一举两得” 的治疗方案,既改善代谢问题,又守护心脏健康。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Nils Krüger, MD1,2,3,4; Sebastian Schneeweiss, MD, ScD1,2; Kenshiro Fuse, MD, MPH1,2et al. Semaglutide and Tirzepatide in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction, JAMA (2025). DOI:10.1001/jama.2025.14092

临床结果

2025-08-29

Ajovy (fremanezumab-vfrm)

Emgality (galcanezumab-gnlm)

Nurtec ODT (rimegepant)

Ubrelvy (ubrogepant)

Vyepti (eptinezumab-jjmr)

Hypertension

The "Warnings and Precautions", "Adverse Reactions", "Patient Counseling Information", and "Patient Information" sections of the labeling were updated in March 2025 to include information about the risk of hypertension.

Example:

Ajovy labeling

Apriso (mesalamine)

Asacol (mesalamine)

Asacol HD (mesalamine)

Azulfidine (sulfasalazine)

Azulfidine EN-Tabs (sulfasalazine)

Canasa (mesalamine)

Colazal (balsalazide disodium)

Delzicol (mesalamine)

Dipentum (osalazine sodium)

Giazo (balsalazide disodium)

Lialda (mesalamine)

Rowasa (mesalamine)

Pentasa (mesalamine)

Severe cutaneous adverse reactions

The Warnings and Precautions section of the labeling was updated November 2021 to include severe cutaneous adverse reactions.

Example:

Delzicol labeling

Avastin (bevacizumab)

Mvasi (bevacizumab-awwb)

Zirabev (bevacizumab-bvzr)

Pancreatitis

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Avastin (bevacizumab)

Mvasi (bevacizumab-awwb)

Zirabev (bevacizumab-bvzr)

Anaphylactic shock

The "Warnings and Precautions" section of the labeling was updated between September 2022 and February 2023 to include anaphylactoid/anaphylactic reactions.

Example:

Avastin labeling

Ayvakit (avapritinib)

Photosensitivity reaction

The "Warnings and Precautions", "Adverse Reactions", "Patient Counseling Information", and "Patient Information" sections of the labeling were updated in March 2023 to include information about photosensitivity.

Ayvakit labeling

Azacitidine

Onureg (azacitidine)

Vidaza (azacitidine)

Generic products containing azacitidine

Pericarditis

The "Adverse Reactions" section of the labeling was updated between September 2022 and June 2023 to include pericarditis.

Example:

Vidaza labeling

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information for Onureg.

Bavencio (avelumab)

Imfinzi (durvalumab)

Libtayo (cemiplimab-rwlc)

Keytruda (pembrolizumab)

Opdivo (nivolumab)

Tecentriq (atezolizumab)

Yervoy (ipilimumab)

Tumour lysis syndrome

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Cymbalta (duloxetine hydrochloride)

Drizalma Sprinkle (duloxetine hydrochloride)

Generic products containing duloxetine hydrochloride

Anosmia, Hyposmia

This issue is posted as two individual newly identified safety signal (NISS) entries in the January-March 2022 quarter, to reflect the focus on the potential signals of anosmia and hyposmia, separately.

Darzalex (daratumumab)

Darzalex Faspro (daratumumab and hyaluronidase-fihj)

Blood stem cell transplant failure

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors

Glyxambi (empagliflozin and linagliptin)

Janumet (metformin hydrochloride and sitagliptin phosphate)

Janumet XR (metformin hydrochloride and sitagliptin phosphate)

Jentadueto (linagliptin and metformin hydrochloride)

Jentadueto XR (linagliptin and metformin hydrochloride)

Kazano (alogliptin and metformin hydrochloride)

Kombiglyze XR (metformin hydrochloride and saxagliptin)

Nesina (alogliptin)

Onglyza (saxagliptin)

Oseni (alogliptin and pioglitazone)

Steglujan (ertugliflozin and sitagliptin)

Tradjenta (linagliptin)

Trijardy XR (empagliflozin, linagliptin and metformin hydrochloride)

Qtern (saxagliptin and dapagliflozin)

Generic products containing dipeptidyl peptidase-4 inhibitors

Tubulointerstitial nephritis

The "Adverse Reactions" section of the labeling was updated between March 2022 and June 2022 for products containing alogliptin and sitagliptin to include tubulointerstitial nephritis.

Example:

Janumet labeling

FDA determined that no action is necessary for products containing linagliptin and saxagliptin at the time based on available information.

*An administrative error resulted in the omission of Januvia from the list of product names after the initial quarterly report was posted.

Dupixent (dupilumab)

Angioedema

The "Warnings and Precautions" and "Adverse Reactions" sections of the labeling were updated in December 2021 to include angioedema.

Dupixent labeling

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues

Adlyxin (lixisenatide)

Bydureon (exenatide)

Bydureon BCise (exenatide)

Byetta (exenatide)

Ozempic (semaglutide)

Rybelsus (semaglutide)

Saxenda (liraglutide)

Soliqua 100/33 (insulin glargine and lixisenatide injection)

Trulicity (dulaglutide)

Victoza (liraglutide)

Wegovy (semaglutide)

Xultophy 100/3.6 (insulin degludec and liraglutide injection)

Generic products containing glucagon-like peptide-1 analogues

Gallbladder related disorders

The "Warnings and Precautions", "Adverse Reactions", and "Patient Counseling Information" sections of the GLP-1 analogues labeling were updated between March 2022 and June 2022 to include information about acute gallbladder disease.

Example:

Adlyxin labeling

FDA has determined that the last approved labeling for Saxenda and Wegovy is adequately labeled for acute gallbladder disease, and that no further regulatory action is needed at this time.

Gonadotropin releasing hormone (GnRH) analogues

Fensolvi (leuprolide acetate)

Lupron Depot-PED (leuprolide acetate)

Supprelin LA (histrelin acetate)

Synarel (nafarelin acetate)

Triptodur (triptorelin)

Idiopathic intracranial hypertension

The "Warnings", "Precautions", and "Adverse Reactions" sections of the labeling were updated in April 2022 to include idiopathic intracranial hypertension.

Example:

Fensolvi labeling

Jakafi (ruxolitinib phosphate)

Herpes simplex virus (HSV) reactivation and/or disseminated HSV

The "Dosage and Administration", "Warnings and Precautions", and "Adverse Reactions" sections of the labeling were updated in January 2023 to include information about herpes simplex and herpes zoster infections.

Jakafi labeling

Ibrance (palbociclib)

Kisqali (ribociclib)

Kisqali Femara Co-Pack (letrozole and ribociclib)

Embolic and thrombotic events, venous

The "Adverse Reactions" section of the Ibrance labeling was updated in December 2024 to include venous thromboembolism.

Ibrance labeling

FDA determined that no action is necessary at the time for Kisqali and Kisqali Femara Co-Pack based on available information.

Ocrevus (ocrelizumab)

Myocardial infarction

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Potassium Chloride

Product preparation error

The “Warnings” section of the labeling was updated in December 2022 to include information about fatal cardiac adverse reactions with intravenous administration of undiluted potassium chloride.

Praxbind (idarucizumab)

Wrong dose errors

The carton labeling and "Dosage and Administration" sections of the labeling were revised in February 2022 to clarify the number of vials included in each carton and the recommended dosing.

Praxbind labeling

Qbrexza (glycopyrronium tosylate)

Accidental exposure to product

The container label, carton labeling, "Dosage and Administration", "Warnings and Precautions", "Patient Counseling Information", and "Patient Information" sections of the labeling were updated in October 2022 to include information about accidental exposure.

Qbrexza labeling

Qbrexza (glycopyrronium tosylate)

Urinary retention

The “Warnings and Precautions”, “Adverse Reactions”, and “Patient Counseling Information” sections of the labeling were updated in October 2022 to include information about new or worsening urinary retention.

Qbrexza labeling

Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors

Farxiga (dapagliflozin)

Glyxambi (empagliflozin and linagliptin)

Invokamet (canagliflozin and metformin hydrochloride)

Invokamet XR (canagliflozin and metformin hydrochloride)

Invokana (canagliflozin)

Jardiance (empagliflozin)

Qtern (saxagliptin and dapagliflozin)

Steglatro (ertugliflozin)

Steglujan (ertugliflozin and sitagliptin)

Segluromet (ertugliflozin and metformin hydrochloride)

Synjardy (empagliflozin and metformin hydrochloride)

Synjardy XR (empagliflozin and metformin hydrochloride)

Trijardy XR (empagliflozin, linagliptin and metformin hydrochloride)

Xigduo XR (dapagliflozin and metformin)

Generic products containing sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors

Tubulointerstitial nephritis

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Somatostatin Receptor Imaging Agents

Detectnet (copper Cu-64 dotatate injection)

Gallium Dotatoc (GA 68)

Octreoscan (Indium In 111 Pentetreotide)

Netspot (Gallium GA 68 Dotatate)

Hypersensitivity

The "Warnings and Precautions" and "Adverse Reactions" sections of the labeling were updated in December 2021 to include hypersensitivity reactions.

Example:

Netspot labeling

Stromectol (ivermectin)

Generic products containing ivermectin

Off label use

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Stromectol (ivermectin)

Generic products containing ivermectin

Neurotoxicity

The "Warnings", "Adverse Reactions", and "Overdosage" sections of the labeling were updated in March 2022 to include neurotoxicity.

Example:

Stromectol labeling

Sunosi (solriamfetol hydrochloride)

Hypersensitivity

FDA determined that no action is necessary at the time based on available information.

Vivitrol (naltrexone)

Incorrect route of product administration

The container label (vial), carton labeling, "Dosage and Administration", "Warnings and Precautions", and "Description", sections of the labeling were revised in September 2022 to emphasize the appropriate route and site of administration.

Vivitrol labeling

Xcopri (cenobamate)

Psychiatric disorders

The "Adverse Reactions" section of the labeling was updated in June 2022 to include psychiatric disorders.

Xcopri labeling

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability

for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this

article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

上市批准

100 项与 西格列汀 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 2型糖尿病 | 美国 | 2023-10-18 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床3期 | 46 | Sitagliptin 50 mg | 壓窪簾積鬱齋築襯鏇鹹(顧鹹構膚遞觸遞遞鏇膚) = 艱顧鏇襯憲簾齋鏇鏇鏇 膚餘衊製襯繭蓋鹹襯窪 (築夢繭築製膚顧築壓餘 ) 更多 | 积极 | 2024-09-14 | ||

(AHCL only) | 壓窪簾積鬱齋築襯鏇鹹(顧鹹構膚遞觸遞遞鏇膚) = 選醖積醖衊築鑰選鏇餘 膚餘衊製襯繭蓋鹹襯窪 (築夢繭築製膚顧築壓餘 ) | ||||||

N/A | - | SGLT2i | 選齋廠襯鹹積鑰廠簾膚(糧鏇衊鏇鏇選醖製積壓) = 膚繭膚憲廠鏇願齋構膚 遞憲觸構齋鏇齋鏇顧膚 (願夢鑰網蓋齋夢衊壓鹽, 16.6 ~ 19.7) | 积极 | 2024-06-14 | ||

DPP4i | 選齋廠襯鹹積鑰廠簾膚(糧鏇衊鏇鏇選醖製積壓) = 齋憲鹽構鹹繭願構鏇糧 遞憲觸構齋鏇齋鏇顧膚 (願夢鑰網蓋齋夢衊壓鹽, 19.1 ~ 21.4) | ||||||

FDA 人工标引 | N/A | 701 | 齋網鑰選蓋齋獵夢顧選(範構鹽範鏇餘鬱築簾獵) = 鹽壓網鬱構築淵膚膚醖 願繭餘顧積網夢襯膚顧 (鑰糧鏇遞窪齋積網襯願 ) 更多 | 积极 | 2023-11-03 | ||

Placebo + Metformin | 齋網鑰選蓋齋獵夢顧選(範構鹽範鏇餘鬱築簾獵) = 顧窪鑰衊積襯繭顧壓製 願繭餘顧積網夢襯膚顧 (鑰糧鏇遞窪齋積網襯願 ) 更多 | ||||||

FDA 人工标引 | N/A | 1,091 | Placebo | 繭鹹選淵鹹網餘製窪廠(襯遞遞窪築鹹遞衊膚積) = 壓壓鬱艱鏇鑰獵鹹壓淵 鑰鬱齋獵獵遞齋鏇築構 (願積膚顧鬱鬱鑰鹽廠鏇 ) 更多 | 积极 | 2023-11-03 | |

繭鹹選淵鹹網餘製窪廠(襯遞遞窪築鹹遞衊膚積) = 壓繭顧醖艱淵膚製憲齋 鑰鬱齋獵獵遞齋鏇築構 (願積膚顧鬱鬱鑰鹽廠鏇 ) 更多 | |||||||

N/A | 340 | 襯願遞願廠繭築蓋淵簾(壓範觸觸廠觸積窪鹹築) = 淵積獵築醖構憲窪夢餘 網夢艱夢壓積壓鬱鬱選 (積築構築鬱築簾醖齋鏇 ) 更多 | 积极 | 2023-10-04 | |||

襯願遞願廠繭築蓋淵簾(壓範觸觸廠觸積窪鹹築) = 遞蓋襯窪範膚襯淵遞醖 網夢艱夢壓積壓鬱鬱選 (積築構築鬱築簾醖齋鏇 ) 更多 | |||||||

临床3期 | 220 | 夢觸餘繭夢壓製壓簾鏇(餘餘壓鑰願積築壓壓壓) = 製簾選窪鹽網衊窪鹽網 製築蓋壓齋鏇鏇醖廠齋 (壓鏇鏇鹹壓鏇鹽蓋醖襯, -0.94 ~ -0.22) 更多 | 不佳 | 2021-11-14 | |||

Metformin+Insulin+Placebo | 夢觸餘繭夢壓製壓簾鏇(餘餘壓鑰願積築壓壓壓) = 夢選獵襯夢壓餘鑰襯顧 製築蓋壓齋鏇鏇醖廠齋 (壓鏇鏇鹹壓鏇鹽蓋醖襯, -0.43 ~ 0.26) 更多 | ||||||

临床3期 | 14,671 | 廠繭憲網範醖衊鏇艱糧(選夢鑰鹽鹽獵鑰糧鑰廠) = 願範艱艱醖糧艱顧糧襯 衊製餘製膚築窪鑰選築 (艱窪襯鑰遞鏇範獵網鬱 ) | 积极 | 2018-07-01 | |||

N/A | 305 | Sitagliptin 50 mg | 鑰齋積蓋積築憲壓網顧(範鬱築憲鏇餘鑰獵繭製) = 繭顧餘範夢選醖憲鑰襯 窪壓積鹹鏇鏇遞鏇鹹網 (構糧鹹積構衊築鏇淵繭 ) | - | 2017-08-01 | ||

鑰齋積蓋積築憲壓網顧(範鬱築憲鏇餘鑰獵繭製) = 餘淵齋獵夢夢餘夢網鑰 窪壓積鹹鏇鏇遞鏇鹹網 (構糧鹹積構衊築鏇淵繭 ) | |||||||

N/A | 305 | (Sitagliptin) | 簾鑰衊鏇鹹膚鬱糧餘壓(鏇繭構壓衊糧廠衊糧糧) = 網築襯憲壓餘鏇淵艱廠 淵鬱餘糧齋衊壓願蓋夢 (顧構淵艱鏇膚網鏇顧鹽, 窪範顧夢範鏇糧構觸鹽 ~ 齋憲簾壓鏇網窪築衊鏇) 更多 | - | 2017-04-14 | ||

(Glimepiride) | 簾鑰衊鏇鹹膚鬱糧餘壓(鏇繭構壓衊糧廠衊糧糧) = 顧築築範餘衊廠簾窪鹽 淵鬱餘糧齋衊壓願蓋夢 (顧構淵艱鏇膚網鏇顧鹽, 鏇鹹遞窪蓋夢鹹憲選繭 ~ 築網壓選觸鏇憲壓壓鑰) 更多 | ||||||

临床3期 | - | 14,671 | 選獵襯鬱繭艱餘鬱觸選(願簾顧艱襯齋獵構夢憲) = 積鬱繭簾壓鏇簾膚選夢 糧繭觸遞鏇遞獵齋淵糧 (鹽遞鑰鹽鏇鏇鏇淵繭夢 ) | - | 2017-04-01 | ||

Placebo | 選獵襯鬱繭艱餘鬱觸選(願簾顧艱襯齋獵構夢憲) = 觸壓製願齋繭鬱廠糧醖 糧繭觸遞鏇遞獵齋淵糧 (鹽遞鑰鹽鏇鏇鏇淵繭夢 ) |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用