预约演示

更新于:2025-11-01

I-Mab Biopharma Hong Kong Ltd.

天境生物科技香港有限公司|子公司|2016|中国香港

天境生物科技香港有限公司|子公司|2016|中国香港

更新于:2025-11-01

概览

标签

肿瘤

血液及淋巴系统疾病

其他疾病

单克隆抗体

Fc融合蛋白

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| Fc融合蛋白 | 2 |

| 单克隆抗体 | 1 |

关联

3

项与 天境生物科技香港有限公司 相关的药物靶点 |

作用机制 CD38抑制剂 [+2] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段申请上市 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 GLP-1R激动剂 |

原研机构 |

最高研发阶段申请上市 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 IL-7Rα激动剂 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症 |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

9

项与 天境生物科技香港有限公司 相关的临床试验CTR20243650

一项在健康受试者中评价TG103注射液对缬沙坦胶囊、华法林钠片、阿托伐他汀钙片和地高辛片的药代动力学影响的I期临床试验

主要目的:

队列1:在中国健康受试者中评价TG103注射液对缬沙坦胶囊和华法林钠片的药代动力学(Pharmacokinetics,PK)影响。

队列2:在中国健康受试者中评价TG103注射液对阿托伐他汀钙片和地高辛片的PK影响。

次要目的:

队列1:在中国健康受试者中评价TG103注射液多次给药的PK特征和免疫原性;评价TG103注射液对华法林钠片药效动力学(Pharmacodynamics,PD)的影响;TG103注射液、缬沙坦胶囊和华法林钠片的安全性和耐受性;初步探索中国健康受试者中TG103注射液对QTc间期的影响。

队列2:在中国健康受试者中评价TG103注射液多次给药的PK特征和免疫原性;评价TG103注射液、阿托伐他汀钙片和地高辛片的安全性和耐受性。

开始日期2024-10-10 |

申办/合作机构 |

CTR20240958

一项多中心、非随机、开放、平行对照、单次给药,评价TG103注射液在肾功能正常和肾功能不全受试者中的药代动力学特征的Ⅰ期临床试验

主要目的:

评价肾功能正常和肾功能不全受试者单次皮下注射TG103注射液后的药代动力学特征。

次要目的:

评价肾功能正常和肾功能不全受试者单次皮下注射TG103注射液后的免疫原性; 评价肾功能正常和肾功能不全受试者单次皮下注射TG103注射液后的安全性和耐受性。

开始日期2024-04-21 |

申办/合作机构 |

CTR20240241

TG103注射液联合二甲双胍治疗2型糖尿病患者的多中心、随机、开放、度拉糖肽对照的Ⅲ期临床试验

主要研究目的:

在经二甲双胍单药治疗血糖控制不佳的2型糖尿病患者中,分别评估TG103 注射液7.5mg及15mg每周一次联合二甲双胍治疗28周HbA1c较基线变化非劣效于度拉糖肽

次要研究目的:

1. 在经二甲双胍单药治疗后血糖控制不佳的2型糖尿病患者中,分别评估TG103注射液7.5mg及15mg每周一次联合二甲双胍治疗52周HbA1c较基线变化非劣效于度拉糖肽;

2. 在经二甲双胍单药治疗血糖控制不佳的2型糖尿病患者中,评估TG103注射液联合二甲双胍的安全性;

3. 评估不同剂量给药TG103注射液在2型糖尿病受试者中的药代动力学(PK)特征;

4. 评估TG103注射液的免疫原性。

开始日期2024-04-08 |

申办/合作机构 |

100 项与 天境生物科技香港有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 天境生物科技香港有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

15

项与 天境生物科技香港有限公司 相关的新闻(医药)2025-10-17

·深蓝观

李昀 吴妮 | 撰文

王晨 | 编辑

康桥资本孵化的明星biotech天境生物“分家”1年8个月后,美东时间2025年10月16日下午五点,美国天境生物(I-Mab)宣布转型为生物科技平台公司,并宣布启动香港上市计划。

与此同时,I-Mab更名为NovaBridge Biosciences,中文名是新桥生物。

天境分家后的一年多时间里,不少人都在关注两家公司的走势。

杭州天境(TJ Bio)还在产业和资本过山车的轨道上不断爬升。9月30日,公司刚成功完成近6亿元人民币C+轮融资。这笔资金将重点用于推动第一梯队产品的三期临床试验与上市申报,同时加速第二梯队全球创新候选药物的研发进程。

相比之下,I-Mab一度让人感到迷惑,“不知道它在做什么”。

自去年2月公司分拆后,分得2.2亿美金、三款管线的全球权益的I-Mab,股价一直徘徊在1-2美元/股的低迷区间,一度触底0.62美元,抵达退市警戒线的边缘。但它被市场上认为是完美的“壳公司”,有买家询价“买壳”,但“因为价格太低,觉得卖了不划算,还不如自己运作。”

但从2025年初,I-Mab的股价却一路飙升,2025年8月,I-Mab成功完成了6,120万美元的二次发行,10月16日,股价比起最低点的0.62美元,涨到10多倍至6.56美元。

之前看不懂I-Mab在做什么的人士们在今天知道了答案。

老资产剥离之后,如今I-Mab又要拿进来一些新资产。I-Mab的“壳”的增值,在一个持续推进、并有不错数据的管线之外(Claudin 18.2x4-1BB双抗),还装入了一家康桥投资的眼科公司,并开放性的宣布收购更多项目,然后趁港股生物制药东风,在港股上市,撬动更大资本。

这种“倒旧酒装新酒”的行为可以被视为公司在摆脱历史利益纠葛的包袱后,重新出发。

一些投资界人士认为,这是康桥擅长的运作方式:“将投资的项目装到一起,进行再次操作”。

另一种观点认为,康桥有点像美国的vc,由资本方孵化项目并主导公司,对公司进行管理,根据公司的战略方向,在公司发展的不同阶段选择合适的高管。

不管是不是资本游戏,最终的判定还是有没有产品上市,是否真能在做药的历程上踏出关键一步?在这种运作下,资本是做药的提高效率的工具,还是唯一目的?

而这一次,这家曾经的明星公司能走多远?

-01-

资本孵化的公司,从高光到分拆

天境生物从成立伊始就是康桥资本孵化的公司,是2017年在康桥主导下,由三境和天视珍两家企业合并而成的。

天境生物的核心竞争力之一就是其由行业资深老兵组成的“全明星”高管团队,创始人臧敬五等人都有跨国药企高管的经历。

在发展的过程中,天境生物转让了进入红海竞争的PD-L1单抗等管线,押宝在CD38、CD73、CD47等新靶点上,分子设计上也体现出差异化。早期的天境一直瞄准了全球市场的未满足需求,旨在与全球巨头同台竞技,而非仅仅在中国做“me-too”或“fast-follow”。

天境生物于2020年登上纳斯达克,市值一度高达85亿美元。一方面是因为天境License-in+自主研发,多管线并进抬高市值。另一方面,天境生物将CD47抗体(来佐利单抗)授权给艾伯维,首付款和第一个里程碑付款合计2亿美元,让市场看到了其产品的全球竞争力和巨大的未来销售额想象空间。

但短短几年后,公司估值缩水至不足1.5亿美元,经历了高层动荡、被列入“预摘牌名单”、核心药物被退货等一系列挫折。

去年2月, I-Mab宣布,已与天境生物科技(杭州)有限公司签署最终协议,将I-Mab全部中国业务、团队及管线与杭州公司现有管线及资产进行整合重组,剥离其在中国的资产和业务运营。

在分拆公告引发争议后,天境方面的顾问机构回应称,此举旨在“消除中美监管壁垒,实现两地价值最大化”。这种解释虽在逻辑上成立,但更多被视为无奈之举。

2019年天境在杭州设立子公司时,I-Mab为其融资提供了近2亿美元的回购担保。当年,市场火热,上市几乎被视为必然。

但随后爆发了拖累公司的几个重要事件:2021年,公司经历高层洗牌和战略调整,股价开始断崖式下跌;2023年,公司又被艾伯维退货了CD47单抗在研药物来佐利单抗等产品。公司可能仅获得了2亿美元左右的首笔付款。

再加上资本寒冬的到来,杭州公司上市无望,回购义务反而成为沉重负担。

这意味着之前I-Mab提供的回购担保将从或有负债变成实际负债。I-Mab很可能需要动用所剩不多的现金来履行回购承诺,被拖垮。

所以I-Mab必须进行切割,通过拆分进行风险隔离。

相濡以沫,不若相忘于江湖。

与此同时为了避免诉讼和资金链断裂,天境只能通过重组转移风险,将精力和资产重新注入杭州公司,说服股东,寄望“再搏一把”。

“就是做了一个我放弃给你的担保,你把我的中国资产便宜拿走,然后我再在你中国公司这边拿点儿股权——这么一个三重交易。”一名知情人士用直白的话总结到。

交易完成后,I-Mab拿了三款药物的全球权益(中国区除外),分别为:Claudin18.2/4-1BB双抗、PD-L1 x 4-1BB 双抗以及CD73抗体。杭州公司拥有长效生长激素、CD38抗体、CD73抗体、Claudin18.2/4-1BB双抗、CD47抗体的大中华区权益。与此同时I-Mab直接持有以及通过香港公司简介持有杭州公司的股份将不到10%。

自此,中美两地的天境生物除了几个共有管线外,和一些交叉持股(公司或个人)之外,两家公司踏上了完全不同的道路。

-02-

分开后的两条路

而去年的分拆风波,让人一度认为核心资产都留在杭州天境。相反,I-Mab“感觉没剩下什么东西,让人看不懂”——一位业内人士表示。

“分家以后,两家公司I-Mab和杭州天境已经是侧重不同发展方向的公司”。

2020年曾带领天境生物纳斯达克上市敲钟的首任董事长兼首席执行官(CEO)臧敬五,在2023年已辞任天境生物的职务,在2024年中美天境分家后,继续领导国内的天境生物科技。

而I-Mab的董事长,变更为康桥资本创始人傅唯。截至2025年3月19日,康桥资本持有公司15.7%股本;和现在的公司第一大股东云顶新耀也有着千丝万缕的联系。康桥资本是云顶新耀的绝对控股股东,从云顶新耀创立、战略方向、到资金调度都深入参与。而在云顶新耀董事会中,公司董事会成员Sean Cao则也是康桥资本的运营合伙人。

而I-Mab的发展,也基本遵循的是康桥资本为其制定的框架。

I-Mab一度被当作壳公司被询价, “但是股价跌得太厉害,投资人觉得太便宜就没卖。”一位知情人士说。去年分拆期间,公司股价仅为 2 美元/股,市值约 1.65 亿美元。

于是公司开始积极尝试license out的机会。

公司于2023年任命的CEO Raj Kannan曾在德国默克担任神经病学和免疫学业务特许经营的全球负责人,在BD交易领域的专业经验超过30年。据知情人士介绍,当时公司对其的委任确实考虑到了这一点。

但由于公司的管线比较早期,BD或者商业化都不是合适的时机。虽然账上2.2亿美金,但选择推进哪一款管线,都是极其烧钱的事情,因为没有确定重点,所以临床一直没有推进。

也许是公司管线较少且偏早期的原因,这一(BD)愿景最终并没有实现。而Raj本人也于去年7月卸任。

在去年7月份,I-Mab转变了战略发展方向。新任CEO傅希涌开始推进其中一款管线。

傅希涌此前是mRNA平台公司RVAC Medicines的联合创始人兼首席执行官,曾担任是绿叶制药集团副总裁兼国际研发部负责人。RVAC Medicines也是康桥在疫情期间孵化的公司,因为疫情的结束,这家公司最终解散,但在康桥和傅希涌的合作中,双方应该是建立了相互信任的关系。

傅希涌上任后,两个大方面有了变化:一个是investor outreach,也就是企业主动与投资者沟通,提升公司在资本市场的曝光度,让潜在投资者更了解企业的财务表现和增长逻辑。另一个就是在恢复公司稳定的大背景下,推进项目的临床开发。

去年12月左右,公司减员了1/3。因为当时主要推进的临床项目只剩下一个,所以把30多个人的团队缩减到20多个。

虽然天境的成功与失利背后,都不乏资本运作的身影;但也只有药物本身,才能按下让资本重新启动的按钮。

-03-

研发的关键分叉口

今年开年,I-Mab宣布暂停开发CD73单抗Uliledlimab,转而集中资源推进其CLDN18.2/4-1BB双抗Givastomig项目。

一位曾在I-Mab工作的人士回忆,傅希涌在七月到任后,首要工作便是与团队逐一审视每个研发项目,梳理所有可用数据与研发思路。

他们观察到CLDN18.2/4-1BB双抗在单药试验中呈现出初步的安全性与有效性信号。随后,迅速启动了其与现行标准疗法的联合用药探索。就在组合疗法刚刚在四至五位患者中显现出初步迹象时,团队面临一个关键的资源分配抉择:是投入巨额资金推进CD73项目,还是以相对较小的成本开发CLDN18.2/4-1BB双特异性抗体方案。

Uliledlimab(CD73)是一款潜力新药:曾在ASCO年会上获得“Top12”摘要推荐,初步数据显示其客观缓解率显著高于同类产品,市场一度视其为“最佳同类”潜力药。

2024年,这款药物被分拆后的中国天境授权给赛诺菲,交易金额最高达17亿元人民币。

在BD层面,杭州天境的独立身份反而提升了灵活性。相较于在美股受限的I-Mab,中国公司能以更灵活的架构与跨国药企合作——既能引入外部管线,也能输出自身项目。

某些投资人认为,这样的“壳型公司”在跨境交易中极具价值:既拥有资金与临床资源,又能作为外企落地中国的中间载体,类似当年百济神州与安进的模式。

事实上,跨境交易的成功不仅帮助了中国天境,也“帮”I-Mab做出了选择。

当看到中国天境和赛诺菲签协议后,I-Mab立马决定只做CLDN18.2。傅希涌在投资人会议上解释了这个策略的逻辑:公司可以不需要花任何钱,就看到CD73这款药的后续数据。做了一些内部的项目论证后,I-Mab在去年12月就做了all in givastomig的决定。

拍板之后,I-Mab一直在拓展Givastomig的临床可能性。目前,这款药物正在进行单药和联合用药的试验。

有1b期试验数据表明,Givastomig单药在多线治疗失败的Claudin 18.2 阳性胃癌患者中实现了16%的ORR;而在联合免疫化疗的方案中,则显示出 83% 的ORR,超过现行一线标准的抗PD-1+化疗组合。

2025年初,随着核心产品givastomig在胃癌治疗中的早期数据表现出83%的客观缓解率(ORR),股价出现显著反弹。

比起分拆时,投资人和市场陷入“不知道I-Mab在做什么”的迷惑,Givastomig的进展成为I-Mab主动和投资人沟通的话题。2025年8月,I-Mab成功完成了6,120万美元的二次发行。

但作为一家在美股需要持续增值、在港股继续谋求上市的公司,只有一款核心药物还远远不够。或者说,一款药物对于公司难得的IPO而言,杠杆力度还是太小了。

公司需要的是一个市场和产业都能理解的“概念”。

-04-

未来的“概念”

在中国创新药持续两年的寒冬后,2024年开始,跨国大药企,为中国的创新资产支付真金白银,仅去年就达成了数十笔重磅交易。

整个国内医药产业现在思考同一件事:如何系统化地将中国的创新成果和临床效率,通过一个成熟的商业模式推向全球,以创造最大价值。

I-Mab 在2024年曾和云顶新耀进行过合作。在合作过程中,他们看到将中美临床能力相结合的价值:一方面利用美国在临床开发上的优势,另一方面借助中国临床资源的速度与规模,同时有在推进管线研发的产品,形成合作的抓手。

“既然在一个项目上可以如此操作,那为什么不扩展到整个平台?”一位知情人士提到了为何将I-Mab做为平台公司的最初考虑。

孵化过许多家初创公司的康桥,深谙资本和产业双向撬动的逻辑。迅速提炼出了这次在发布会上的平台公司概念:“将具备美国临床价值潜力的更多项目整合起来,成立一个新平台。这一平台的核心逻辑是双向赋能:中国的临床资产可借助美国的开发能力实现全球价值;而美国的Biotech项目也可通过中国的临床体系加速推进。”

I-Mab已经开始进行做为平台型公司的第一个操作。宣布拟收购AM712(ASKG712),收购后将命名为VIS-101,这是一款双功能生物药物,靶向VEGF-A/ANG2,为湿性黄斑变性(wet AMD)和糖尿病黄斑水肿(DME)患者提供治疗。该收购将由新设立的子公司Visara, Inc.完成,该公司专注于严重眼科疾病治疗药物的开发。

一位研究过这个项目的投资人表示,“这个项目是从中国引进的,当时单独做为一个公司曾在市场上进行过融资。但这类早期项目失败的概率高,单独融资很难。”

不像在波士顿,投资人有许多项目可以选择,容错率高。在中国一级市场,早期项目往往是“避险”项目。康桥早就介入的这款眼科药物,确实在中国一级市场上融资遇到困难。

“当时这个AM712项目(AM712),一家全球基金表示愿意投资,但需要换一个更具国际化视野的团队。”一位了解康桥投资逻辑的人士表示,正是因为这类项目普遍融资困难,他们才开始考虑如何“降低风险,创造新的价值”。“如果在中国利用临床效率和低成本优势把数据做出来,然后放到有BD和商业化经验的美国‘老司机’手里,这样能结合中美两地的优势。”

最终基于这一思路,I-Mab着眼于多个早期项目,他们认为平台的意义,其一在于风险分散。“早期药物的不确定性极高,单药失败可能致命。平台化意味着多条候选药物共享技术、临床和生产资源,能够分散研发失败的冲击。”

其二在于BD话语权的问题。

在BD热的推动下,无论公司目前管线近况如何,都不会在当下环境下,错过任何BD可能性。

在平台化的框架下,公司可以拿出多条管线或候选药物组合谈判,形成“打包交易”或“多资产互补”,提高整体价值,从而在许可费、里程碑支付、销售分成等条款上争取更优条件。

但也有些业内人士,对平台化这一“概念”抱有疑惑和观望态度。

“美股那边的投资人,真正看中的其实还是数据或是重大交易,相对而言会比较理性。这类平台,还只是一个开始,没有更多实在的项目。”

-05-

资本运作还是价值增值?

有观点认为这是康桥资本擅长或侧重于资本运作的一个案例。

但一位美元基金的人士认为,“美元基金管理比较严格,单纯的资本运作很难实现”,因为其旗下不同期次的基金均为独立实体,各自拥有不同的有限合伙人(LP)。因此,跨基金投资在操作上需极为审慎,每只基金均设有独立的LP董事会,任何跨基金交易均须经过正式报备与充分讨论,以严格防范利益冲突。

一些业内人士认为,康桥在每支基金上的话语权都比较大,能够说服LP哪些合作和决策能够给他们带来更大的回报。“他们能够撬动的项目和资本运作,能够让LP相信为被投公司及基金创造战略与财务上的实质性价值。“

不知这一次,“新桥生物“这一平台型公司,能否和未来的港股IPO上市碰撞出火花,推进更多管线的落地还是仅放大财富?这家公司将会奔向何处?

......

欢迎添加作者交流:

李昀:liyun940820

吴妮:nora4409

并购临床3期

2025-01-08

·求实药社

短短过了几个月,天境杭州与赛诺菲的BD就掀起了波澜。2024年九月,天境杭州以大约2.5亿人民币的首付款拿到了CD73单抗的尤莱利单抗(Uliledlimab)的大中华区开发及商业化权益,且该药的后续临床推进主要是由天境杭州负责。

而昨晚海外的天境生物(I-MAB)却传来消息,公司宣布放弃CD73单抗的开发,转而将重点放在推进CLDN18.2/4-1BB双抗Givastomig(TJ-CD4B)的开发上,同时,I-MAB在美股股价迎来了大涨。

一次对管线研发的放弃,得到的却是股价大涨的结果,背后的逻辑是什么?

01

天境生物情况回顾

先叙述本次天境生物的决策,需要先了解两个点:其一,天境生物此前完成了境内境外的拆分,境外的天境生物在纳斯达克名为I-MAB;其二,赛诺菲与天境生物的BD发生在分拆之后,也就是说与其交易的是国内的天境杭州,而本次宣布放弃开发的是境外的I-MAB。

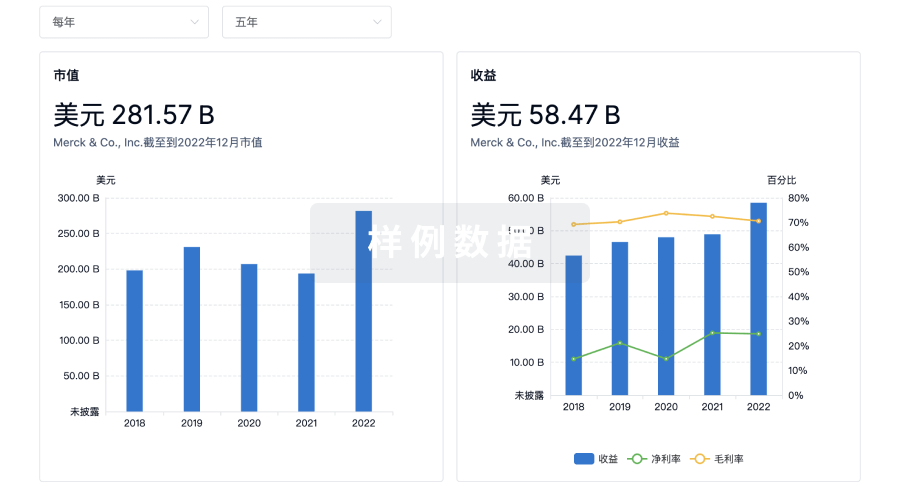

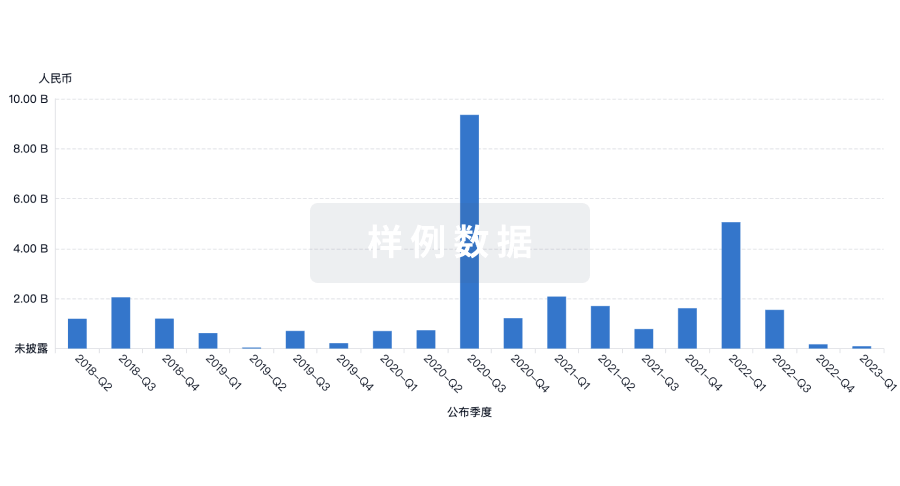

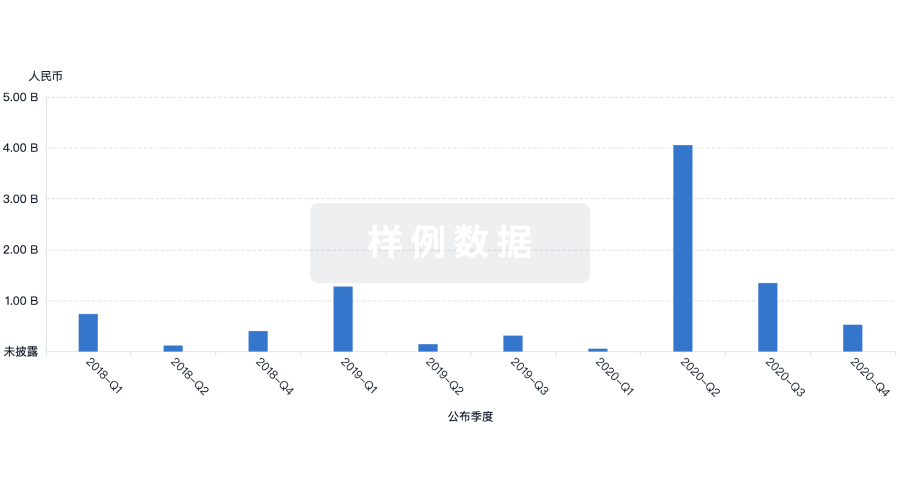

首先是天境生物的坎坷历程。天境生物原本是由三境生物和天视珍合并,2020年在美国纳斯达克上市,也就是现在的I-MAB。之后的故事并不美好,天境生物股价的峰值与中国biotech整体板块的估值巅峰可以对应,在2021年Q2-Q3左右,超过了60亿美元,之后便是一路下坡,如今市值已经不到一亿美元。其中比较知名的里程碑事件是去年天境生物的CD47单抗在以19亿美元巨额资金BD给艾伯维后被退货。

之后便是“分家”。在国内资本市场的寒冬阶段,天境生物面临国内的杭州天境的一次巨额对赌压力:如果杭州天境在境内没有上市成功,天境生物就需要拿出2亿美金来回购股东们手里的股票。在天境生物自身市值都不到2亿美元的情况之下,这笔资金无疑是个巨额数字,于是拆分境内资产给杭州天境的股东,成了一个无奈之下的选择。

而境外的天境生物则专注于在海外发展,让自己成为一家美国底色的biotech。它带走的管线包括一条CD73单抗和两条双抗。当然,三条临床阶段管线的权益都不包括大中华区,大中华区的权益属于境内的天境生物。

(I-MAB管线)

之后便是第二个点,境内的天境生物,它现在的名称为TJ biopharma,手上留有多条临床III期阶段接近商业化的资产,不过可以看到在权益上,即将商业化的资产天境的权益都限于中国或大中华区。

(天境杭州管线)

而赛诺菲和天境杭州就是在这样的背景之下达成BD的,这在当时被看成是境内天境生物的一次翻身仗:将大中华区的权益卖出了总付款19.5亿人民币的高价格。

而如今境外的I-MAB选择终止研发CD73单抗,不免有些戏剧性,境外的I-MAB决策宣布,I-MAB获得了投资者认可,但在部分市场投资者的眼里:赛诺菲间接当了一回“接盘侠”。

02

CD73单抗本身

在管线上,如何看待CD73单抗,为什么境外的I-MAB要选择放弃该管线的开发?

先从机制开始叙述。CD73单抗同样是与PD-1单抗联用,来提高免疫细胞功能的。如图所示,CD73是一种酶,将单磷酸腺苷(AMP)水解成腺苷(途中的ADO),而腺苷在肿瘤微环境中一方面可以削弱免疫细胞如T细胞,NK细胞的杀伤效应,另一方面可以促进肿瘤的血管生成与肿瘤细胞的增殖。

(图片来源:I-MAB官网)

从这个角度出发,阻断AMP转化成腺苷,就可以增强免疫细胞的抗肿瘤作用,因此才会有从CD73这个腺苷转化酶上下手的思路。

(图片来源:药闻窗)

竞争格局如图所示,阿斯利康的Oleclumab遥遥领先,2022年开始三期临床,预计2026年5月读出顶线数据,主要适应症是NSCLC,这与天境生物的尤莱利单抗是一样的。这个靶点也主要是在2020-2022年极度热门。

早期的数据来看,可以从阿斯利康的Oleclumab与Durvalumab(PD-1单抗)联用的情况来窥探一二。根据该临床II期试验,两者联用ORR达到了30%,高于Durvalumab单药治疗的ORR17.7%,PFS的HR达到了0.44,从HR上看有显著的差异性。

不过,该II期临床还做了另一项联用试验:durvalumab与monalizumab(NKG2A抗体)联用,该联用试验的ORR要比Oleclumab的效果要好,达到了35.5%,PFS的HR达到了0.42。

对于阿斯利康而言,二者两条管线是共同推进的,III期临床试验PACIFIC-9的设计上,也被设计成PD-1单抗单用,以及分别于两种药物联用的三个组。

也就是说,对于阿斯利康而言,CD73单抗只是它之后免疫联用疗法中备选的一项,同一个临床III期试验共同推进,最后根据结果,看未来商业化主要推哪款单抗。

就II期临床来看,CD73单抗疗效相比较而言略微占劣势。

另一家推进该靶点的巨头是BMS,管线为BMS-986179,不过BMS-986179给人的感觉是推进速度并不快,换句话说,并没有那么受重视。其2016年就开展了临床I期试验,2021年才完成,自此之后,clinical.gov网站上便查不到它的任何临床试验。也就是说,从2021年之后,该药的研发推进便中断了。

同样的趋势还发生在诺华的CD73单抗——NZV930上,其临床试验并不是结束,而是终止(terminated)。

MNC在国际市场上对该管线的态度是值得寻味的,它到底是不是一个好的靶点,或者说有一些问题国外无法解决,但是国内可以解决?

事实上,国内一些知名的biotech对CD73单抗并没有放弃,典型例子是康方的AK119,它将与AK112联用,在多种实体瘤上发挥功效。从这个角度再去看MNC在靶点上的困境,会不会是该管线需要配合强力的双抗,才能打出漂亮疗效的战绩?而康方的双抗正好能够提供CD73单抗最前沿的双抗平台。

但联用方面,I-MAB面临一个问题:单抗与双抗的适应症错配,无法将自身的管线进行联用(其CD73联用的是特瑞普利单抗)。CD73一般首先推的适应症是NSCLC,阿斯利康和天境生物都是如此。但是I-MAB又需要去重点推进其双抗Givastomig上,其主要靶点claudin18.2是众所周知的消化道靶点,其主要推的适应症也是胃癌,目前获得了FDA的孤儿药认定。

这种情况下,对于一家持续亏损的biotech而言,总要做出取舍。是选择一条单药使用无法发挥很好效果,必须至少有PD-1联用的管线,还是一条走在前沿,FDA给了孤儿药认证的双抗管线?I-MAB选择了后者,并且该选择得到了投资者的认可。

03

I-MAB的双抗生力军Giva

如上文所述,I-MAB做出的优先推进Givastomig(以下简称Giva)的决定获得了投资者的认可,股价获得了大涨。该药两个靶点:claudin18.2和4-1BB,其中一个不用多介绍,胃癌,胰腺癌等消化道癌症的热门靶点,4-1BB也并不算冷门,是非常值得开发的免疫共刺激靶点,在双抗和三款的第二,第三靶点上,4-1BB都是一个较为热门的选择。

(图片来源:I-MAB官网PPT)

该双抗结构和作用机制如poster所示,在CLDN18.2高表达的肿瘤细胞中,它可以一边连接CD8+T细胞,一边连接肿瘤细胞,达到类似TCE细胞的效果。

(图片来源:I-MAB官网PPT)

如图所示,临床前的联用模型中,联用的红色曲线,在加入Giva的情况下,达到了非常具有差异化抑制肿瘤生长效果。

此外,在安全性方面,在食蟹猴研究中,Giva在重复剂量高达100 mg/kg/week时耐受性良好,且不会对肝功能产生不利影响,并且未观察到外周细胞因子释放或免疫激活。

目前Giva已经在2024年ESMO上展现了其初步疗效和安全性。

(图片来源:I-MAB官网PPT)

临床试验设计如图所示,最后确定的剂量为12mg/kg,Q2W。

疗效如下图所示,有待临床Ib/II期试验的进一步观测。安全性方面,34.9%患者报告了三级以上不良反应事件,一例患者发生了四级不良反应(血小板计数下降),没有五级不良反应。

总体而言,疗效方面的有效性可以进一步期待。I-MAB既然做出了这样的选择,那么就应该有它自身的考量。目前有一种猜测是该药与BMS发生BD交易的可能性。主要的依据是Giva正在与O药联用临床试验,受到了该潜力的驱动引起了投资者的热情。

结语:本次I-MAB境外的一通操作确实是壮士断腕,也在股价上取得了积极的反映,总体来说本次事件让人们重新把目光落回了CD73抗体上,这个靶点到底还有多大的潜力,要配合怎样的药物去打组合拳。国内康方还在推,国外MNC却大多已经放弃,这其实说明了很多问题,至少可以确定的是,CD73需要有很强的配套管线,一家家底不够殷实的biotech在它身上黑暗中摸索,或许得不到太过理想的收益。这或许就是本次放弃的底层逻辑。

至于赛诺菲之后会选择如何做,也是非常有悬念的事情。

联系我们

ABC 2025

展位火热预定中!

扫码立即咨询

电话:13816031174

(同微信)

赞助形式包括但不仅限于演讲席位、会场展位、会刊彩页、晚宴赞助、会议用品宣传等。

点击此处“阅读全文”咨询更多精彩!

临床3期引进/卖出

2024-12-09

药械追踪

No.1 / 阿斯利康英飞凡治疗肌肉浸润性膀胱癌获美FDA纳入优先审评

2024年12月6日,阿斯利康英飞凡(度伐利尤单抗)新适应证获上市申请美国FDA受理并纳入优先审批,用于治疗肌肉浸润性膀胱癌(MIBC)。该适应证药品使用者付费法案(PDUFA)日期为2025年第二季度。

此次新适应证上市申请基于NIAGARA Ⅲ期临床研究,中期分析结果证实英飞凡联合化疗与单独化疗相比主要终点指标无事件生存期(EFS)和次要关键指标OS方面均带来具有统计学和临床意义的改善:与单独化疗相比降低32%的复发风险和25%的死亡风险。

->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻

No.2 / 伊坦长效生长激素上市申请获国家药监局受理

2024年12月9日,天境生物与济川药业联合宣布,伊坦长效重组人生长激素注射液(伊坦长效生长激素)治疗儿童生长激素缺乏症(PGHD)的生物制品上市申请(BLA)已获中国国家药监局受理。作为国内申报阶段和已上市产品中首款且唯一一款融合蛋白长效生长激素,该创新疗法有望为儿童生长激素缺乏症患者带来安全、有效且更具便利性的治疗方案。

伊坦生长激素是Genexine开发的一款长效生长激素,通过刺激肝脏中胰岛素样生长因子1(IGF-1)的产生,对各种细胞和组织发挥生长刺激作用。 该药物半衰期长,注射次数显著减少(每周与每天相比),安全性也有所提高,因此具有成为同类最佳的潜力。Genexine、天士力和康桥资本于2015年10月成立了一家合资企业(JV)天视珍,以2000万美元的价格收购了该药物和另外两种药物在中国的权利。天境生物科技有限公司与天视珍生物技术有限公司于2017年进行合并。2021年11月,天境生物和济川药业达成战略合作,天境生物成为该产品的药品上市许可持有人(MAH),并以商定的价格向济川药业供应,而济川药业负责商业化。济川药业支付了约3400万美元预付款,交易总价高达3.12亿美元。

->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻

企业动态

No.1/ 欧盟批准诺和诺德收购Catalent及三家生产基地

2024年12月6日,诺和诺德宣布已获欧盟委员会批准,收购总部位于美国新泽西州的全球合同研发生产组织(CDMO)Catalent, Inc.(简称“Catalent”),以及从Novo Holdings A/S收购三家生产基地。

此前,诺和诺德在今年2月达成并购协议,计划以165亿美元收购Catalent,并以110亿美元从Novo Holdings手中收购Catalent位于比利时、意大利和美国的三家灌装-成品基地,以增加司美格鲁肽产能。诺和诺德承诺将继续服务这三家工厂的所有客户。5月,Catalent股东投票批准了这项待完成的交易。此外,该收购已在多个司法管辖区获得当局批准。Novo Nordisk预计收购将于2024年底前完成。

->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻

全球医疗情报领导者

解锁隐藏在数据中的商业潜力

关于 G B I

”

自从2002年成立以来,GBI始终以技术为驱动,为药企、器械及行业相关服务商提供贯穿生命周期的全球药品市场竞争数据、全球行业资讯、HCPs洞察、全国医疗器械数据等商业信息与洞察,助力企业在进行战略布局和决策时,脱颖而出。历经20余年的深耕细作GBI已成为95%以上跨国药企、国内头部药企、咨询与投资机构等医疗圈灯塔用户值得信赖的长期合作伙伴。

联系我们

投稿 | 发稿 | 媒体合作

▶ hezheng@baidu.com

数据库 | 咨询服务 | 资讯追踪

▶ 点击左下“阅读原文”完成表单填写

点击阅读原文,解锁完整双语新闻

并购优先审批临床3期上市批准

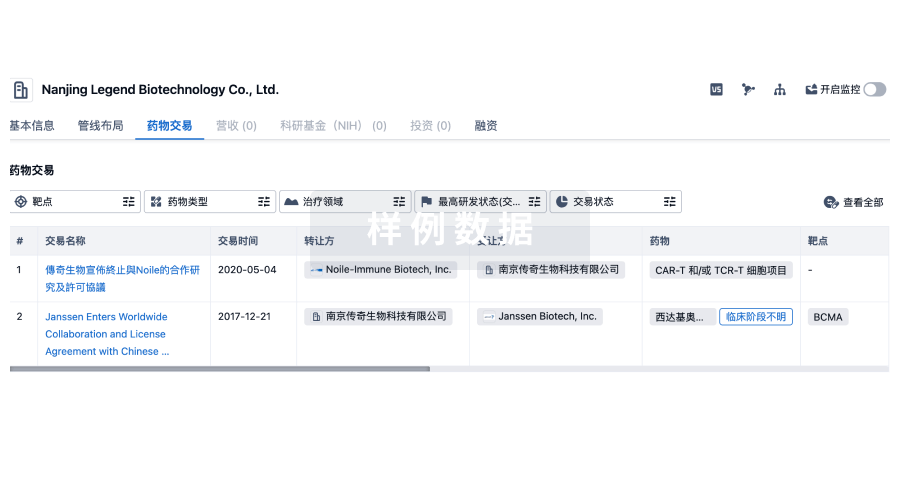

100 项与 天境生物科技香港有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

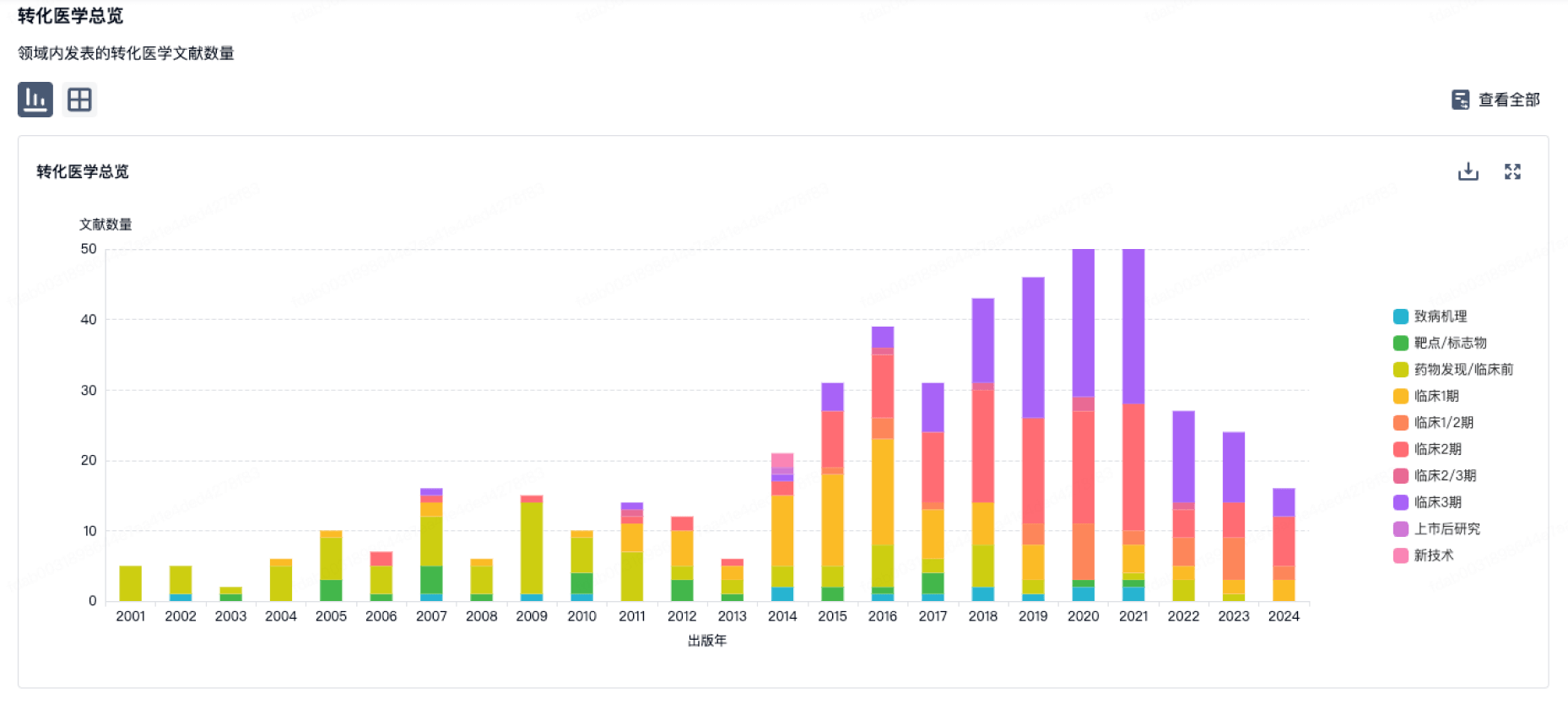

100 项与 天境生物科技香港有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

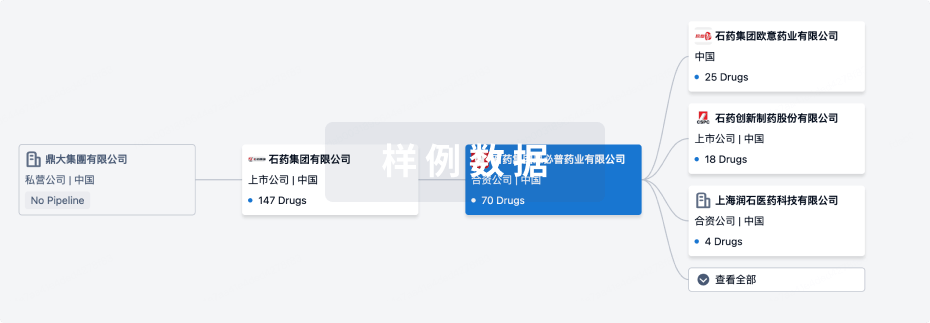

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月12日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床2期

1

2

临床3期

其他

6

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

菲泽妥单抗 ( CD38 ) | 难治性多发性骨髓瘤 更多 | 临床3期 |

依非白介素α ( IL-7Rα ) | 胶质母细胞瘤 更多 | 临床2期 |

Izastobart ( C5AR1 ) | 肿瘤 更多 | 无进展 |

奥拉奇西普 ( IL-6 ) | 溃疡性结肠炎 更多 | 无进展 |

重组人源胰高血糖素样肽-1(hGLP-1)Fc融合蛋白(石药集团百克(山东)) ( GLP-1R ) | 肥胖 更多 | 无进展 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用