预约演示

更新于:2025-10-25

Enzalutamide

恩扎卢胺

更新于:2025-10-25

概要

基本信息

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 美国 (2012-08-31), |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评优先审评 (美国)、快速通道 (美国)、优先审评 (加拿大) |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C21H16F4N4O2S |

InChIKeyWXCXUHSOUPDCQV-UHFFFAOYSA-N |

CAS号915087-33-1 |

关联

356

项与 恩扎卢胺 相关的临床试验NCT06616155

Study of JAK Inhibition in Stem-Like Prostate Cancer (JASPER): A Phase 1b/2a Multicenter Study of Ruxolitinib and Enzalutamide in Castration Resistant Prostate Cancer

This phase I/II tests the safety, side effects and best dose of ruxolitinib in combination with enzalutamide and how well it works in treating patients with prostate cancer that remains despite blocking hormone production (castration-resistant) and that has spread from where it first started to other places in the body (metastatic). Ruxolitinib, a kinase inhibitor, slows down the growth of the tumor by blocking the proteins, JAK1 and JAK2, tumors use to grow. Enzalutamide, an androgen receptor inhibitor, works by blocking the effects of androgen (a male reproductive hormone). This may help stop the growth and spread of tumor cells that need testosterone to grow. Giving ruxolitinib in combination with enzalutamide may be safe, tolerable, and/or effective in treating metastatic castration-resistant prostate cancer.

开始日期2025-10-30 |

申办/合作机构 |

NCT07198633

An Open-label, Multicenter Phase Ib/II Clinical Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Preliminary Anti-tumor Activity of QLC5508 and/or QLH12016 in Combination With Other Anti-tumor Therapies in Subjects With Advanced Prostate Cancer

This study is an open-label, multicenter Phase Ib/II clinical trial designed to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, and preliminary anti-tumor activity of QLC5508 in combination with NHA (abiraterone or enzalutamide), QLC5508 in combination with QLH12016, QLC5508 in combination with QLH12016 and NHA (abiraterone or enzalutamide), and QLH12016 in combination with NHA (abiraterone or enzalutamide) in subjects with advanced prostate cancer.

The study consists of two stages:

Phase Ib: is the combination dose-escalation stage, during which the recommended Phase II dose (RP2D) will be determined.

Phase II is the efficacy exploration stage, in which, based on the RP2D established in Phase Ib, the therapeutic efficacy will be further evaluated in the target indication.

The study consists of two stages:

Phase Ib: is the combination dose-escalation stage, during which the recommended Phase II dose (RP2D) will be determined.

Phase II is the efficacy exploration stage, in which, based on the RP2D established in Phase Ib, the therapeutic efficacy will be further evaluated in the target indication.

开始日期2025-10-01 |

申办/合作机构 |

NCT07104110

An Open-Label, Multicenter Phase Ib/II Clinical Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Preliminary Antitumor Activity of QLH12016 in Combination With Novel Hormonal Agent in Subjects With Advanced Prostate Cancer

This study is designed to determine if experimental treatment with QLH12016 in combination with novel hormonal agent (NHA) is safe, tolerable, and has anti-cancer activity in patients with advanced prostate cancer.

开始日期2025-10-01 |

申办/合作机构 |

100 项与 恩扎卢胺 相关的临床结果

登录后查看更多信息

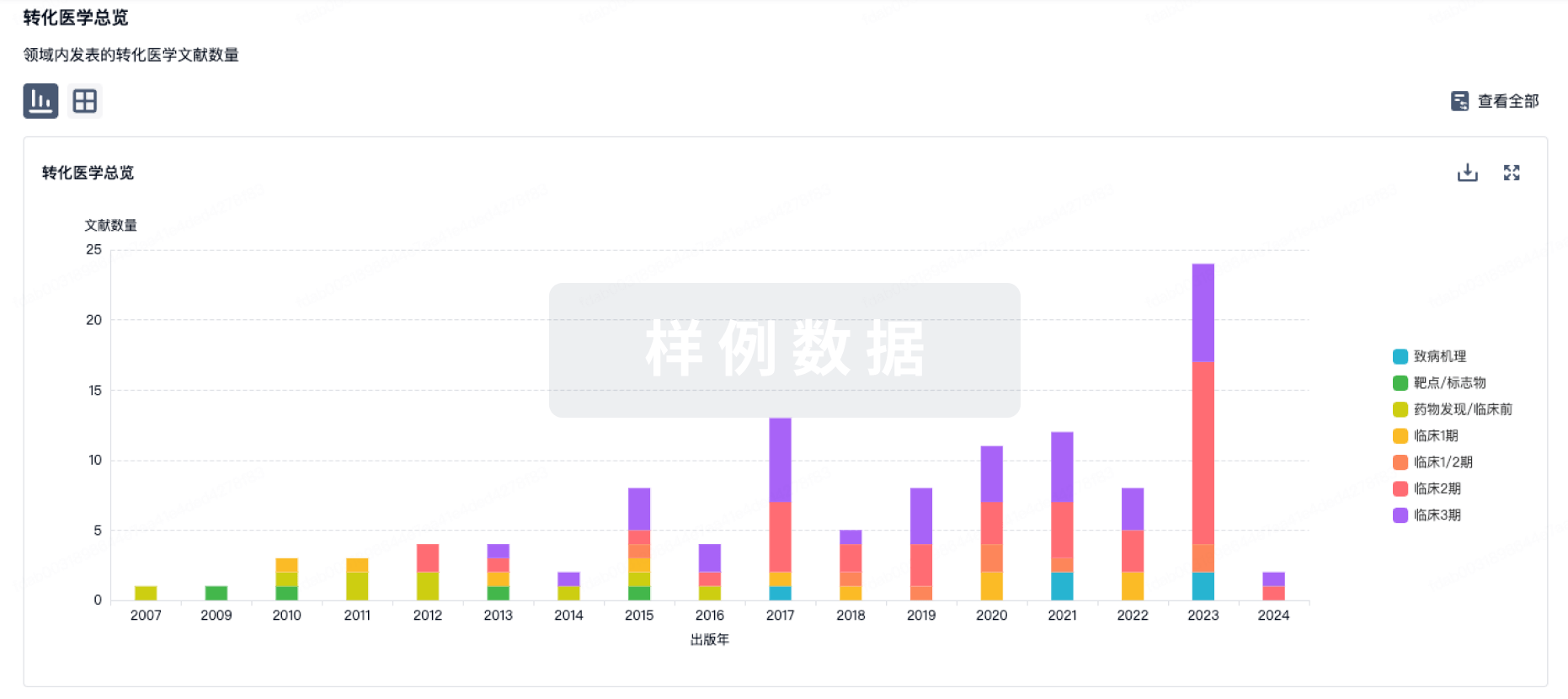

100 项与 恩扎卢胺 相关的转化医学

登录后查看更多信息

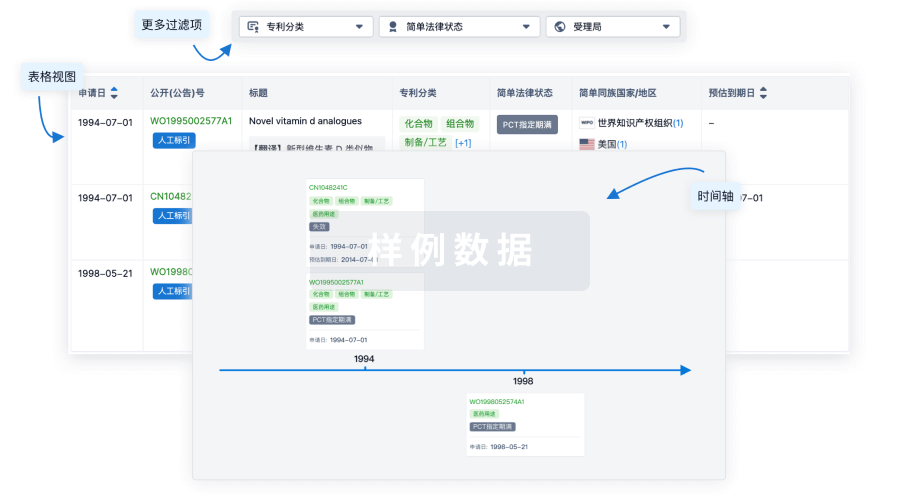

100 项与 恩扎卢胺 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

4,201

项与 恩扎卢胺 相关的文献(医药)2026-02-01·Non-coding RNA Research

Circadian rhythm-related miR-6883-5p suppresses enzalutamide-resistant prostate cancer

Article

作者: Hou, Jianquan ; Figueiro, Mariana G ; Padanilam, Babu J ; Yue, Wenchang ; Li, Chao ; You, Jiawei ; Natasha, Kyprianou ; Liu, Jiapeng ; Tewari, Ashutosh K ; Wang, Tao ; Sun, Jiale

The increasing incidence of prostate cancer (PCa), particularly the emergence of treatment-resistant castration-resistant prostate cancer (CRPC), has intensified research efforts to address this lethal disease. Circadian rhythm gene alterations have been identified as critical factors influencing PCa progression and treatment resistance, warranting further investigation into their roles in PCa biology. In this study, we identified a significant downregulation of PER1 and its associated miRNA, miR-6883-5p, in PCa cells and clinical samples, suggesting their potential clinical relevance. Functional analyses demonstrated that miR-6883-5p suppresses the proliferation of enzalutamide-resistant PCa cells both in vitro and in vivo by directly targeting AR-V7. Furthermore, we delineated the regulatory functions of the transcription factors BMAL1 and CLOCK in promoting the expression of PER1 and miR-6883-5p, while miR-6883-5p negatively regulates CLOCK expression, thereby impacting the transcription-translation feedback loop (TTFL) of circadian genes. Collectively, these findings uncover a regulatory axis involving circadian rhythm components, miR-6883-5p, AR-V7, and PCa progression, providing new mechanistic insights into treatment resistance in CRPC and highlighting the circadian clock as a potential therapeutic target.

2025-12-31·CANCER BIOLOGY & THERAPY

Assessing the potential for in vivo modulation of

FTH1 gene

expression with small peptides to restore and enhance androgen receptor pathway inhibition in prostate cancer

Article

作者: Nicol, McKayla ; Kumar, Sateesh ; Currie, Crawford ; Framroze, Bomi ; Bjerknes, Christian

Increased levels of intratumoral free iron drive more aggressive behavior with the development of treatment resistance and spread in a range of cancers including prostate cancer (PCa). This phenotype is associated with an increase in TFRC expression and a decrease in FTH1, a profile supporting increased iron acquisition. In this study we investigated the anti-oncogenic effects of two small peptides (FT-002 and FT-005) that upregulate FTH1 expression and downregulate TFRC expression when combined with standard androgen receptor pathway inhibitors (ARPIs) in xenograft models of PCa in male athymic nude mice. The PC3 cell line was used to establish xenografts representing highly aggressive, androgen-resistant PCa and the LNCaP cell line as a model of androgen-sensitive PCa. Both peptides enhanced the anti-tumor efficacy of ARPI therapy. Efficacy was more marked with the combination of the second-generation APRI enzalutamide than the first-generation agent bicalutamide, a result consistent with known resistance mechanisms to different ARPI therapy. Further, the FT-peptide/enzalutamide combination drove tumor regression whereas enzalutamide monotherapy only slowed growth, even in the hormone-sensitive xenograft. The FT-002a-enzalutamide combination was more effective than FT-005 in reducing tumor mass and volume and modulating FTH1 and TFRC expression. The reversal by the peptides of this oncogenic expression pattern points to a reduction in the tumor free iron via increased iron storage in ferritin and a reduction in iron influx via the transferrin receptor. Peptide-mediated modulation of tumor iron metabolism may therefore offer a novel means to enhance ARPI efficacy and delay resistance in advanced prostate cancer.

2025-12-31·JOURNAL OF MEDICAL ECONOMICS

Cost-effectiveness of enzalutamide with androgen-deprivation therapy (ADT) versus ADT alone for the treatment of high-risk biochemically recurrent non-metastatic castration-sensitive prostate cancer in Canada

Article

作者: Johnston, Karissa ; Aprikian, Armen ; McLean, Thomas ; Chilelli, Andrew ; Li, Yuxin ; Saad, Fred ; Wywial, Ewa

AIM:

The EMBARK (NCT02319837) trial demonstrated that enzalutamide with androgen-deprivation therapy (ADT; enzalutamide combination) or without ADT (enzalutamide monotherapy) significantly improved metastasis-free survival compared with ADT alone in high-risk biochemically recurrent (BCR) non-metastatic castration-sensitive prostate cancer (nmCSPC; also known as non-metastatic hormone-sensitive prostate cancer [nmHSPC]). No new safety signals were observed during the trial. The findings of EMBARK led to Health Canada's approval of enzalutamide for this patient population. The aim of this analysis was to assess the cost-effectiveness of enzalutamide combination versus ADT alone in patients with high-risk BCR nmCSPC from the Canadian payer's perspective.

MATERIAL AND METHODS:

A semi-Markov model was created to represent the treatment and disease progression of patients with high-risk BCR nmCSPC over a 30-year horizon. Costs and outcomes were discounted at 1.5% annually. Treatment effects for high-risk BCR nmCSPC were informed by data from the EMBARK trial. Life-years (LYs), quality-adjusted life-years (QALYs), lifetime costs and incremental cost-effectiveness ratio (ICER) were estimated for enzalutamide combination and ADT alone. A one-way sensitivity analysis (OWSA) and scenario analyses were conducted to assess the robustness of results.

RESULTS:

In the base-case deterministic analysis over the modeled time horizon, enzalutamide combination accumulated 11.85 LYs and 8.96 QALYs versus 8.75 LYs and 6.24 QALYs for ADT alone. The total cost for enzalutamide combination was Canadian dollars (CAD) 166,199, compared with CAD 95,146 for ADT alone. When combining cost and clinical outcome data, enzalutamide combination was associated with an ICER of CAD 26,129 per QALY gained. The OWSA and scenario analysis results were consistent with the base-case results.

CONCLUSION:

The study findings suggest that enzalutamide combination was associated with an ICER of CAD 26,129 per QALY gained, which is within the standard Canadian thresholds for willingness-to-pay (i.e.

1,246

项与 恩扎卢胺 相关的新闻(医药)2025-10-24

- ATNM-400 targets a novel, non-PSMA antigen implicated in disease biology with

continued expression following androgen receptor pathway inhibitor (ARPI) therapy

and 177Lu-PSMA-617 therapy, enabling potent activity independent of PSMA

expression- ATNM-400 demonstrated superior efficacy over PSMA-targeted radioligand therapy

(177Lu-PSMA-617 and 225Ac-PSMA-617) with enhanced tumor control and

prolonged survival in low-PSMA and treatment-resistant models- Demonstrated durable anti-tumor responses, exceeding those achieved with

the ARPI enzalutamide- Combination of ATNM-400 with enzalutamide achieved complete tumor regression

in 40% of prostate cancer-bearing animals, demonstrating strong mechanistic

synergy with AR pathway inhibition NEW YORK, Oct. 24, 2025 /PRNewswire/ --

Actinium Pharmaceuticals, Inc. (NYSE AMERICAN: ATNM) (Actinium or the Company), a pioneer in the development of differentiated targeted radiotherapies, today highlighted new preclinical data for ATNM-400, its novel, first-in-class antibody radioconjugate armed with the potent alpha-emitter Actinium-225 (Ac-225) at the 32nd Annual Prostate Cancer Foundation (PCF) Scientific Retreat being held October 23 – 25, 2025 in Carlsbad, CA.

Continue Reading

Potent and Durable Tumor Control, Increased Overall Survival and Synergistic Activity in Enzalutamide Resistant Prostate Cancer

Subsequent treatment with ATNM-400 achieved robust tumor control and extended survival, highlighting its potential in post-enzalutamide settings

Highly Effective and Increased Overall Survival in 177Lu-PSMA-617 Resistant Prostate Cancer

Potent Therapeutic Activity Independent of PSMA Expression Levels

放射疗法临床结果

2025-10-23

·网易号

作者:甘坛焕、姜铸轩摘要■ 投资逻辑深耕ADC赛道,持续开发下一代新型ADC疗法。ADC是指通过连接子偶联靶向特异性抗原的抗体或抗体片段和有效载荷的靶向药物。根据医药魔方,全球约57%ADC研发管线来自中国。公司于2025年4月在香港联合交易所主板上市,主营业务聚焦ADC技术赛道,致力于为癌症、自免等重大疾病患者开发临床价值明确的创新疗法。目前公司有13款临床开发ADC药物,8款处于临床阶段,5款处于临床前研究,共开展了12个临床试验,核心产品为DB-1303(HER2 ADC)和DB-1311(B7-H3 ADC)。公司BD总交易超60亿美元,彰显ADC技术创新竞争力。ADC市场已成长为制药行业中增长最快的领域之一。快速的创新步伐刺激了ADC技术领域的大规模交易,公司已与全球多家行业领先企业达成多项对外许可及合作协议,包括与BioNTech(DB-1303、DB-1311、DB-1305)、百济神州(DB-1312)、Adcendo(基于公司专有连接子-有效载荷的ADC资产)、GSK(DB-1324)及Avenzo(DB-1418),2023/2024/2025H1确认BD收入合计分别为17.81/19.37/12.27亿元,总交易价值超60亿美元。率先开拓IO 2.0+ADC联合疗法蓝海市场。公司全面推进IO 2.0+ADC联合疗法,与BioNTech共同开展DB-1303、DB-1311、DB-1305分别与PD-L1/VEGF双抗BNT327四项联合疗法的研究,拓展多种实体瘤前线应用。DB-1303:预计2025年向FDA提交2L+ HER2表达晚期EC BLA,以及在中国递交HER2阳性乳腺癌的新药上市申请。上述IO+ADC联合疗法后续进展以及临床数据读出值得关注。风险提示临床试验进展不及预期;新药研发结果不及预期;市场推广及销售不及预期;国际化业务进展不及预期。+目录目录一、深耕ADC赛道,构建全球研发管线二、中国ADC技术创新驱动BD交易升温,联合疗法有望迈向一线三、DB-1303靶点成熟具备安全性差异化优势,有望快速上市四、DB-1311对比同类DS7300(B7-H3 ADC)展现更好疗效和安全性五、DB-1305依托协同机制,聚焦实体瘤联合治疗六、风险提示正文一、深耕ADC赛道,构建全球研发管线以 ADC 技术为核心,推进全球多中心临床,攻坚下一代创新疗法。公司自2020年成立以来,始终聚焦ADC技术赛道,致力于为、自身免疫性疾病等重大疾病患者开发临床价值明确的创新疗法。公司已成功构建了多个具有全球知识产权的新一代ADC技术平台。基于对疾病生物学机制的深入研究和探索,公司拥有丰富的临床ADC研发管线,并在超过20个国家开展多个全球多中心临床试验,入组超过2600名患者。同时,映恩生物与全球制药公司和顶尖创新药企达成多项海外授权合作。作为全球ADC创新引擎,映恩生物持续开发下一代新型ADC,包括双抗ADC,全新机制载荷ADC和自免ADC。公司于2025年4月15日在香港联合交易所有限公司主板上市,以每股94.6港元的发售价,合计发行1733.23万股股份(其中包含753.58万股香港发售股份与979.65万股国际发售股份),总代价为16.4亿港元,折合人民币约15.2亿元;此外,针对2025年5月6日已行使的超额配股权,公司又于2025年5月9日额外发行259.98万股股份,该笔额外发行的总代价为2.5亿港元,折合人民币约2.3亿元。四大ADC技术平台获MNC高度认可。依托经验丰富的研发团队所积累的深度技术积淀、对ADC分子设计的深刻理解,以及高效的项目执行能力,公司成功构建了DITAC、DIBAC、DIMAC和DUPAC四大领先ADC技术平台,为突破当前ADC治疗领域的疗效瓶颈、安全性局限等行业挑战提供了核心技术支撑。公司技术平台作为持续创新与价值创造的基础,其价值与多样性已在管线资产中验证;同时,平台的技术价值亦获得跨国药企合作伙伴的高度认可,成为公司对外合作的重要技术背书。核心产品未上市,ADC授权款项成营收主力。公司核心产品目前尚未进入商业化上市阶段,2022年至2025H1营业收入分别为160万元、17.87亿元、19.41亿元及12.29亿元,核心收入来源为DB-1303、DB-1311等ADC候选药物对外授权所产生的首付款及里程碑款项。截至目前,公司已与全球多家行业领先企业达成多项对外许可及合作协议,合作范围涵盖核心管线与技术授权,具体包括与BioNTech(合作资产为DB-1303、DB-1311、DB-1305)、百济神州(合作资产为DB-1312)、Adcendo(合作资产为基于公司专有连接子-有效载荷的ADC资产)、GSK(合作资产为DB-1324)及Avenzo(合作资产为DB-1418)的合作,上述合作总交易价值超60亿美元。2025年上半年,公司持续推进全球化业务落地:一方面积极参与全球顶尖医学学术会议,在2025年ASCO年会、AACR年会及SGO年会上,公开披露多项ADC候选药物的临床研究数据及临床前研究设计,强化行业技术交流与管线价值传递;另一方面,依托“映恩飞轮”模式的协同优势,完成两项重要全球合作的落地——DB-1418与Avenzo的合作、DB-1303与三生制药的合作,并于上半年收到合作首付款5.34亿元。研发支出随ADC临床推进递增。2022年至2025H1,公司研发投入持续聚焦核心管线推进,各期间研发支出分别为3.40亿元、5.59亿元、8.37亿元及3.49亿元;其中,2025H1研发费用与2024年同期(2024H1)基本持平,整体研发支出规模随核心ADC候选药物临床研究阶段的持续推进呈稳步增长态势。截至2025年6月30日,公司账面现金余额为29.94亿元,为后续研发投入与业务拓展提供坚实资金基础。两款核心ADC步入关键阶段,六款临床药位居全球前沿梯队。目前,公司拥有两款自主研发的核心ADC候选药物,分别为DB-1303/BNT323与DB-1311/BNT324:其中,DB-1303/BNT323为HER2靶向抗体药物偶联物(ADC),靶向癌症领域(涵盖子宫内膜癌EC、乳腺癌BC);DB-1311/BNT324为B7-H3靶向ADC,靶向癌症领域(涵盖小细胞肺癌SCLC、去势抵抗性前列腺癌CRPC、食管鳞癌ESCC、头颈部鳞状细胞癌HNSCC)。除核心产品外,公司还构建了丰富的自主研发ADC管线,具体包括:(i)六款临床阶段ADC药物(即DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BG-C9074、DB-1419、DB-2304、DB-1418/AVZO-1418),此类药物在广泛癌症适应症中具备临床应用潜力,就总体或核心适应症的开发进展而言,各药物均处于全球临床领先梯队;(ii)多款临床前ADC药物,其中包含一款双特异性抗体药物偶联物(BsADC,代号DB-1421),该BsADC预计于2026年推进至临床阶段。二、中国ADC技术创新驱动BD交易升温,联合疗法有望迈向一线ADC靶向药物以抗体实现载荷精准递送。ADC是指通过连接子(linker)偶联靶向特异性抗原的抗体或抗体片段和有效载荷(如小分子细胞毒药物)的靶向药物。在理想状态下,通过抗体的特异性结合,将有效载荷精准递送至特定位置以发挥其作用。具体来看,ADC由抗体(Antibody)、连接子(Linker)和载荷(Payload)三部分组成,包括抗体、靶点、连接子、偶联方式和载荷这五大核心要素。ADC的每个组成部分发挥不同的、多方面功能:ADC的抗体或抗体片段首先通过识别并结合靶细胞膜的抗原,将ADC药物引导至靶细胞表面,通过靶点介导的内吞作用进入细胞,借助细胞内部特殊的环境(如溶酶体或低pH值环境),经过化学作用或酶裂解方式切断linker释放高活性的有效载荷(可裂解linker),或在抗体降解后释放有效载荷相关成分(不可裂解linker),最终通过破坏DNA或阻止细胞分裂等方式实现对肿瘤细胞的杀伤。ADC的有效载荷除了直接对靶细胞进行杀伤,亦或透过细胞膜进入肿瘤微环境,被周围或邻近细胞吸收而实现杀伤作用(即旁观者效应)。除此之外,ADC在细胞内化后释放有效载荷诱导细胞死亡的过程中,损伤相关分子模式(DAMPs)在肿瘤微环境中释放,并被未成熟的树突状细胞(DCs)通过Toll样受体 (TLR)识别。这一相互作用和有效载荷的直接刺激促进了DCs的成熟。成熟的DCs迁移至淋巴结中激活naive T细胞,激活的T细胞渗入肿瘤部位识别并攻击癌细胞。此外,ADC能够通过抗体依赖性细胞毒性(ADCC)、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDC)来激活免疫系统,达到抑制肿瘤的效果。ADC研发呈爆发态势。截至目前,全球范围内已有超300种ADC产品处于获批上市或临床试验阶段,另有超1000种临床前候选ADC产品处于研发阶段。其中,18款ADC产品已获全球监管机构批准上市,4款处于上市申请阶段(NDA/BLA阶段),近300款处于临床试验阶段。全球57% ADC研发管线来自中国。伴随中国创新药整体研发能力的提升,中国在全球活跃研发状态ADC管线数量排名中处于前列。从原研机构所属地区/国家维度统计,中国为全球拥有活跃研发状态ADC管线数量最多的国家,共181款,贡献全球活跃研发状态ADC管线总量的57%。从研发阶段分布来看,上述181款中国活跃ADC管线中,84%处于早期研发阶段(I期至II期临床试验阶段);在商业化进展方面,已有3款国产ADC药物获中国监管机构批准上市,分别为:荣昌生物研发的靶向HER2 ADC药物维迪西妥单抗、科伦博泰研发的靶向TROP2 ADC药物芦康沙妥珠单抗,以及恒瑞医药研发的靶向HER2 ADC药物瑞康曲妥珠单抗。全球ADC交易持续升温。过去十年,ADC市场已发展为全球制药行业中增长最快的领域之一。ADC技术的快速创新推动该领域交易活动持续活跃,全球范围内ADC交易数量呈现稳定上升趋势:2015年至2023年期间,交易数量从9笔快速增长至62笔,2023年亦为截至目前ADC交易数量最高的年份。2024年,全球ADC交易数量仍维持高位水平。从交易金额来看,根据已披露数据统计,2015年至2025年年初至今(YTD),全球ADC领域累计交易金额已超过1400亿美元。从成本优势转向技术优势,中国ADC license-out交易规模攀升。从中国ADC药物对外授权(license-out)交易视角分析,ADC已成为中国制药企业推进全球化布局、参与全球市场竞争的关键突破口之一。2019年至今,中国ADC对外授权(license-out)交易累计达66笔,其中2023年、2024年交易数量分别达20笔,保持稳定活跃态势。截至2025年5月底,中国企业对外授权且总交易金额超10亿美元的ADC重磅交易已达24笔。2025年1月,启德医药与Biohaven达成的偶联平台技术授权及多靶点创新ADC药物开发合作,总交易金额达130亿美元,创下中国ADC领域对外授权交易金额的历史新高。此外,科伦博泰、石药集团、宜联生物、映恩生物等中国企业亦曾达成多笔ADC药物或技术相关的重磅对外授权交易。上述交易布局与金额规模表明,中国ADC企业的核心竞争力已从“成本优势”逐步转向“技术创新”。ADC与化疗/免疫/靶向疗法联用,拓展治疗边界。ADC药物与其他疗法的联合治疗,在充分发挥ADC药物治疗优势的同时,可有效克服单一疗法的局限性,拓展传统治疗方案的应用边界,为更多疾病患者提供新的治疗选择。目前已有多项临床前研究及临床试验,正针对ADC药物与化疗、免疫治疗、靶向治疗的联合治疗策略开展探索。其中,化疗药物与偶联微管抑制剂的ADC联合使用时,可在作用机制层面发挥协同效应,增强对肿瘤细胞的杀伤活性。然而,此类联合方案存在毒性叠加风险,且可能触发多重耐药机制激活的潜在可能性,需通过进一步临床试验开展验证与治疗方案优化。ADC与免疫疗法联用成新方向。近年来,ADC药物与免疫治疗的联合治疗已成为ADC领域新的研发热点。从作用机制来看,二者存在明确协同效应:一方面,免疫检查点抑制剂可解除T细胞的免疫抑制状态,增强ADC诱导的免疫原性细胞死亡(ICD)效应;另一方面,ADC药物可通过杀伤肿瘤细胞,改善肿瘤微环境、减轻免疫抑制状态,进而增强免疫检查点抑制剂的治疗疗效。以临床应用为例,靶向nectin-4的ADC药物维恩妥尤单抗(enfortumabvedotin)联合PD-1抑制剂帕博利珠单抗(pembrolizumab),在一线尿路上皮癌临床试验中展现出显著生存获益:相较于标准化疗,联合方案显著延长患者总生存期,中位总生存期分别为31.5个月vs16.1个月。该联合方案也成为首个获美国FDA批准的PD-1抑制剂联合ADC治疗方案。ADC与靶向疗法联用,借协同机制靶向肿瘤多通路。ADC药物与靶向疗法的联用亦是当前肿瘤治疗的核心策略之一,通过协同靶向肿瘤细胞的多条信号通路,涉及通过靶向肿瘤血管改善肿瘤内药物输送、调节肿瘤细胞表面抗原表达、克服肿瘤异质性和耐药性、合成致死等多种机制,未来存在大量的布局机会。三、DB-1303靶点成熟具备安全性差异化优势,有望快速上市DB-1303兼具ADCC与旁观者效应的HER2 ADC,覆盖全HER2表达水平晚期实体瘤患者。DB-1303是一款公司自主研发的靶向HER2的ADC,采用人源化抗HER2免疫球蛋白G1单抗设计,具有与曲妥珠单抗相同的氨基酸序列。Linker是通过基于马来酰亚胺四肽的可裂解连接子,在血浆中稳定的可裂解连接子,经静脉给药后通过血液流动,系统中的游离有效载荷较低,具有潜在的良好安全性。Payload是专有的拓扑异构酶I抑制剂有效载荷(P1003)共价连接,DAR值为8。DB-1303能够通过ADCC及旁观者杀伤效应表现出HER2特异性抗肿瘤活性,从而为HER2表达晚期实体瘤患者(包括HER2高表达和低表达患者)提供新治疗选择方案。DB-1303全球/中国注册性临床同步开展,2025年美国提交BLA申请,中国新药上市申请。截止目前,DB-1303正在进行两项注册性临床试验(一项全球试验及一项中国试验)及一项全球潜在注册研究。并且DB-1303已获美国FDA快速通道资格(FTD)、突破性疗法认定(BTD),及中国NMPA突破性疗法认定(用于治疗在接受免疫检查点抑制剂治疗时或治疗后出现疾病进展的晚期EC患者)。此外,公司的合作伙伴BioNTech预计2025年向FDA提交2L+ HER2表达晚期EC生物制品许可申请(BLA),以及在中国递交HER2阳性乳腺癌的新药上市申请,即将迈向商业化阶段。HER2已是一种成熟靶点,多表达于子宫内膜癌、乳腺癌和卵巢癌。HER2是HER家族中一种细胞表面受体蛋白,在调节细胞生长、分裂及存活中发挥著关键作用。在通过配体结合或过度表达激活后,HER2与其他HER家族成员二聚化,导致下游信号级联(如PI3K/AKT及MAPK/ERK通路)的激活。该等通路促进细胞增殖、抑制细胞凋亡及增强细胞迁移及侵袭。HER2在正常组织中以低水平表达,但其在肿瘤细胞(子宫内膜癌、乳腺癌和卵巢癌)中通过过度表达异常激活,促进肿瘤细胞的生长及存活,从而推动各种癌症类型的发展。HER2已成为一种成熟的癌症药物靶点,不同方式的HER2靶向治疗取得了成功,其中最为成功的策略之一是HER2 ADC。从Kadcyla到国产维迪西妥单抗,全球HER2 ADC市场迎高增长。全球第一款靶向HER2的ADC Kadcyla于2013年获批。第一三共与阿斯利康联合开发了定点偶联技术,共同研发成功新一代HER2 ADC药物Enhertu(德曲妥珠单抗),该药物于2019年获批;此后,首个国产HER2 ADC维迪西妥单抗由荣昌生物研发,于2021年获批上市。根据Frost&Sullivan,全球HER2 ADC市场预计将由2023年的48亿美元增至2028年的185亿美元,年复合增长率为30.8%。子宫内膜癌(EC)是全球最常见的妇科癌症之一。作为发病人数增长最快的癌症之一,EC的新增病例由2018年的34.4万例增至2023年的40.2万例,且预计于2032年将达到49.4万例;其中中国患者由2018年的6.58万例增至2023年的7.07万例,预计于2032年将达到7.83万例。虽然EC传统上在绝经后女性中更常见,但在年轻女性中的发病人数正在上升,而这显示出医疗需求日益增长。晚期、转移性或复发性EC患者的五年生存率估计仅为18%。目前EC的治疗方案存在显著的局限性。EC当前的治疗主要包括化疗、靶向治疗(如TKI)、激素治疗、免疫检查点抑制剂(如PD-(L)1抑制剂)及ADC,而ADC是一种新治疗方式。对于不适合进行全子宫切除术的患者,传统的药物治疗有很大的副作用。此外,有相当比例的患者在一线治疗后发展为晚期及复发性疾病,并对二线或三线治疗的反应有限。在中国,复发性和转移性EC的系统性治疗以卡铂和紫杉醇作为I级推荐的治疗方案。II级治疗方案包括(i)卡铂、紫杉醇加曲妥珠单抗或贝伐珠单抗联合治疗;及(ii)卡铂和多西他赛联合治疗。在二线治疗中,I级推荐的治疗方案包括帕博利珠单抗加乐伐替尼。在美国,复发性EC一线治疗方案包括(i)卡铂和紫杉醇联合或不联合帕博利珠单抗或dostarlimab治疗;(ii)卡铂和紫杉醇联合或不联合曲妥珠单抗治疗HER2+患者。二线治疗方案包括(i)顺铂和阿霉素联合或不联合紫杉醇治疗;(ii)顺铂和吉西他滨联合治疗;及(iii)顺铂、卡铂或阿霉素及其他药物的单药疗法。DB-1303对于HER2低表达和HER2+ EC均显活性,覆盖潜力超70%EC患者。截至目前,全球唯一获批用于治疗EC患者的HER2 ADC适用于治疗多种HER2+实体瘤,因此仅涵盖HER2+ (IHC 3+)EC,而此类患者估计约占EC患者群体的17-30%。全球尚无获批用于治疗HER2不同表达水平EC的HER2 ADC,而DB-1303是唯一一款处于III期临床开发或更后阶段的适用于HER2不同表达水平EC患者的HER2 ADC候选药物。DB-1303差异化优势体现于在 HER2低表达(IHC 1+及IHC 2+)以及HER2+ EC患者中均观察到其抗肿瘤活性,其应用将有潜力扩展至超过70%的EC患者群体。DB-1303展现出同类最优的疗效,以及可控的安全性。截至2023年5月8日,在I/IIa期临床试验中,有17名患者可评估其缓解情况。疗效方面:DB-1303在既往接受过大量治疗的HER2表达EC患者(IHC 1/2/3+或ISH阳性)(包括既往接受过免疫治疗或抗HER2抗体治疗的患者)中表现出的ORR及DCR分别为58.8%及94.1%。相较于恒瑞医药瑞康曲妥珠单抗(ORR 50%、DCR 92.3%)与第一三共/阿斯利康Enhertu(ORR 57.5%、DCR 80%)的数据,DB-1303的表现更优。在安全性方面,DB-1303 展现出可控的安全性特征:在剂量递增过程中未观察到剂量限制性毒性(DLT),未发生导致死亡或停药的治疗期间出现的不良事件(TEAE),且未出现间质性肺病,≥3 级TEAE发生率为 31.2%。与之对比,Enhertu在治疗EC患者期间,报告了2例死亡病例,另有13例患者因不良事件需采取剂量降低或药物中断措施。综合来看,在患者基线特征相似的情况下,DB-1303不仅展现出更优疗效,还具有更可控的安全性。乳腺癌是全球第二大癌症类型。乳腺癌(BC)是一种乳腺异常细胞不受控制地生长并形成肿瘤的疾病。它是女性中最常见的癌症,且大多发生在女性群体中。2023年全球发病人数约为241万例,中国约为37万例。并且保持着持续增长的态势,到2032年全球发病人数预计320万例,中国预计44万例。HER2低表达或无表达患者存在未满足的临床需求。BC当前的治疗格局主要包括化疗、单克隆抗体、免疫检查点抑制剂及小分子抑制剂(如CDK4/6抑制剂)以及ADC,而ADC是一种新治疗方式。Kadcyla及Enhertu是仅有的两款于美国及中国均获批用于BC的HER2 ADC。过往HER2 ADC被设计为靶向HER2+ BC并认为仅对HER2+ BC有效。然而,HER2+ BC患者占BC患者群体总数的比例不到三分之一,因而HER2低表达及HER2无表达人群得不到有效治疗。芳香酶抑制剂及选择性雌激素受体降解剂等内分泌治疗(ET)是中国和美国晚期HER2低表达BC的标准一线和二线治疗方案的基石。然而,使用ET后的复发率约为40-50%,可用于复发患者的有效治疗方案有限。目前,仅有一款HER2 ADC(Enhertu)获批用于治疗HER2低表达BC,且仅适用于既往在复发转移阶段接受过化疗或在辅助化疗期间或结束后六个月内疾病复发的患者,凸显了庞大的HER2低表达或无表达患者群体中未获满足的需求。DB-1303差异化布局三大BC适应症。公司与BioNTech于2023年建立了全球战略合作伙伴关系,合作核心围绕DB-1303展开,旨在加速该药物的研发进程,并最大化其全球市场价值。DB-1303布局了乳腺癌3大适应症分别为(1)治疗晚期或转移性HR+/HER2低表达乳腺癌(这些患者的疾病在至少两线既往内分泌治疗后进展,或在一线内分泌治疗联合细胞周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6)抑制剂治疗后6个月内进展,且无既往化疗史),III期全球注册性临床试验,首位患者于2024年1月给药。(2)既往接受过曲妥珠单抗和紫杉烷治疗的HER2+不可切除及╱或转移性BC (DB-1303对比T-DM1),中国3期注册性试验,公司预计于2025年底向中国药监局提交BLA。(3)为释放ADC前线疗法潜力,公司于2025年5月,启动了DB-1303联合BNT327( PD-L1xVEGF bsAb)的1/2期临床试验(NCT06827236),并完成首例患者给药,针对适应症为HR+/HR-、HER2低表达、超低表达或无表达的晚期转移性乳腺癌或TNBC。针对末线HER2表达BC患者,DB-1303疗效响应积极且安全性出众。DB-1303在其I/II期全球临床试验中显示出积极的疗效。患者基线为既往的治疗线数中位数为7。在HER2低表达BC患者中,ORR及DCR分别为38.5%及84.6%;在HER2+ BC患者中,ORR及DCR分别为50%及96.2%,其中脑转移患者ORR=55.6%、DCR=100%,针对脑转移患者亦取得较好响应数据。并且DB-1303展现出良好的耐受性,且在剂量递增期间未观察到DLT,亦无与死亡相关的TEAE,12.9%的患者报告了3级或以上TRAE。与同类竞品相比,DB-1303的间质性肺病(ILD)发生率为2.4%,且3级及以上治疗TRAE发生率在同类中处于最低水平,充分展现了其安全性差异化优势。四、DB-1311对比同类DS7300(B7-H3 ADC)展现更好疗效和安全性DB-1311凭Fc沉默设计+高DAR,临床前活性与安全性优于DS-7300。DB-1311是一款公司自主研发的、全球临床进度领先的B7-H3 ADC。DB-1311主要包括三个成分:Fc端沉默的单抗(人源化抗B7-H3 IgG1单抗)、可裂解连接子及拓扑异构酶抑制剂(P1021)。尽管全球目前尚无获批的B7-H3靶向疗法,但B7-H3 ADC已显示出令人鼓舞的临床疗效。根据2023年美国癌症研究协会年会上公布的临床前结果,相较于DS-7300(B7-H3 ADC,第一三共/阿斯利康),DB-1311的DAR值更高(为6),在B7-H3高表达模型中,无论是体外还是体内,均显示出更强的抗肿瘤活性。DB-1311通过靶向主要存在于B7-H3过度表达肿瘤细胞中的4IgB7-H3亚型,表现出高选择性,与通常在正常细胞上表达的2IgB7-H3亚型相比,其亲和力高出1,000倍以上。同时,DB-1311的Fc端沉默单抗旨在减少不必要的免疫反应。在临床前研究中,与DS-7300相比,DB-1311显示出显著更高的HNSTD(人体非严重毒性剂量)以及与B7-H3表达肺癌细胞有更好的结合能力。B7-H3驱动肿瘤生长转移的关键分子,高表达实体瘤广泛,成癌症治疗新靶点。B7-H3是B7家族的重要成员,在促进肿瘤生长及转移方面发挥著关键作用。B7-H3能有效抑制T细胞和NK细胞的功能,并抑制细胞因子的产生,从而可能促进癌细胞的免疫逃逸。B7-H3高表达广泛见于各种实体瘤,包括去势抵抗性前列腺癌、肝细胞癌、非小细胞癌和小细胞癌等。B7-H3因在肿瘤免疫逃逸中的作用已成为一个活跃的研究领域及潜在治疗靶点,并成为多种癌症类型的潜在支柱治疗靶点。全球小细胞肺癌发病率呈现增长的态势。小细胞肺癌(SCLC)占全球所有肺癌病例的10-15%。全球SCLC发病人数由2018年的33.29万例增至2023年的38.28万例,预计到2032年将达到48.41万例。在中国,SCLC 的发病人数由2018 年的14.27万例增至2023年的16.35万例,预计到2032年将达到20.21万例。SCLC 疗法有限(化疗/PD-L1为主),65%病例表达B7-H3。SCLC是一种恶性肺癌,特征为病情进展快和高复发率。SCLC分为两期:局限期和广泛期,前者仅局限于胸腔一侧,后者则扩散到胸腔以外至身体其他部位。SCLC特点是病情进展快、复发率高,且五年生存率低于7%;相比之下,(NSCLC)的五年生存率为 28%。然而,小细胞肺癌(SCLC)的可用疗法仍然有限(主要为化疗及 PD-L1 抑制剂),且截至目前,全球获批用于治疗该适应症的靶向疗法仍为数不多。B7-H3在约65%的SCLC病例中表达。全球B7-H3过度表达SCLC发病人数由2018 年的19.97万例增至2023年的22.97万例,预计到2032年将达到29.05万例。DB-1311布局SCLC二线(或以上)适应症,同时具备通过联合治疗策略向一线治疗拓展的潜力。从治疗线数对全球SCLC患者拆分:其中,需一线治疗的SCLC患者人数由2018年的24.36万例增长至2023年的28.49万例,预计2032年将进一步增至36.82万例;需二线及以上治疗的SCLC患者人数则由2018年的12.71万例增长至2023年的14.94万例,预计2032年将达19.48万例,庞大且增长的患者基数为药物的适应症布局提供了明确的临床价值支撑。在联合治疗探索层面,DB-1311已启动与PD-L1/VEGF双特异性抗体(bsAb)BNT327的联合方案研发,用于晚期肺癌治疗,标志着该联合治疗策略正式进入临床验证阶段。2025年5月,一项评估DB-1311联合BNT327的1/2期临床试验(NCT06892548)已完成首例晚期肺癌患者给药。2025年7月,一项评估DB-1311联合BNT327(PD-L1xVEGFbsAb)或联合DB-1305/BNT325的2期临床试验(NCT06953089)完成首例患者给药,受试者为晚期实体瘤患者。化疗仍是SCLC的主要治疗手段。SCLC患者常常会对化疗产生耐药性,且疾病通常在一年内复发。复发SCLC患者往往预后较差,且可供选择的治疗方案有限。尽管 PD-(L) 1 抑制剂等免疫疗法亦被推荐作为广泛期 SCLC患者的一线治疗方案,但 SCLC 患者对于更有效的新疗法的需求仍未得到满足。在中国及美国,对于局限期的SCLC患者,化疗包括依托泊苷加顺铂及同步放疗,推荐作为一线治疗方案。对于中国的广泛期SCLC患者,一线治疗方案包括:(i)依托泊苷加卡铂的化疗,与阿替利珠单抗或斯鲁利单抗或度伐利尤单抗或阿得贝利单抗联合使用;及(ii)依托泊苷加顺铂的化疗,与度伐利尤单抗联合使用。在二线或以上情况下,推荐使用拓扑替康、伊立替康。对于美国的广泛期SCLC患者,一线治疗方案包括:(i)依托泊苷加卡铂的化疗,与阿替利珠单抗及度伐利尤单抗(PD-(L) 1抑制剂)联合使用;及(ii)依托泊苷加顺铂的化疗,与度伐利尤单抗(PD-(L) 1抑制剂)联合使用。后续治疗方案包括:(i)铂类双药化疗;(ii) 拓扑替康类及紫杉类化疗以及芦比替定等单药疗法;及 (iii) 纳武利尤单抗及帕博利珠单抗(PD-(L) 1抑制剂)等免疫疗法。DB-1311疗效与安全性全面优于DS-7300。在DB-1311的I/IIa期晚期实体瘤全球临床试验中,该药展现出积极的抗肿瘤活性,相关初步数据已在2024 年欧洲肿瘤内科学会亚洲大会(ESMO Asia)的口头报告中公布。针对 EC-SCLC 患者队列(n=73)的分析显示,其未确认客观缓解率(uORR)达 56.2%,疾病控制率(DCR)为 89.0%,疗效指标表现突出。安全性方面,≥3 级治疗期间出现的不良事件(TEAE)发生率为 42.1%;与治疗相关的不良事件(TRAE)发生率为 31.7%,显示出药物安全性可控。与之对比,在基线特征与上述EC-SCLC患者类似的DS 7300治疗队列中,整体临床数据劣于DB-1311:客观缓解率(ORR)为 48.2%,疾病控制率(DCR)为 87.6%,疗效指标均低于DB-1311;安全性风险亦更高,其中≥3 级 TEAE 发生率达62%,TRAE发生率为36.5%,且伴随12.4%的患者发生间质性肺病(ILD)等不良反应。CRPC从初始降睾酮标准疗法,到ADT联合雄激素受体通路抑制剂。CRPC(去势抵抗性前列腺癌)是一种严重的前列腺癌,对降低睾酮水平的治疗具有耐药性。最初,大多数前列腺癌的生长依赖于睾酮及其他激素。标准疗法是通过手术切除或化学药物将睾酮降至去势水平。然而,CRPC患者的肿瘤已适应在极低睾酮水平下生长。这些患者通常接受雄激素剥夺疗法(ADT)以维持低睾酮水平,并使用雄激素受体通路抑制剂阻断雄激素活性(如睾酮活性)。mCRPC发病人数持续增长。在去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的亚型范畴内,转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)属于治疗难度更高的晚期亚型。从全球发病数据来看,mCRPC发病人数从2018年的17.64万例增长至2023年的20.39万例,预计到2032年将进一步攀升至24.48万例;聚焦中国市场,mCRPC发病人数同期从2018年的4.28万例增至2023年的5.05万例,预计2032年将达到7.22万例。DB-1311有望成为mCRPC患者的潜在二线(或以上)治疗方法,同时具备通过联合治疗策略向一线治疗拓展的可能性。转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)作为前列腺癌晚期阶段,患者预后较差,五年生存率约为30%,临床存在明确的未满足治疗需求。ADC正成为mCRPC领域的研究热点,其中DB-1311定位为mCRPC患者的潜在二线及以上治疗方案,同时具备通过联合治疗策略向一线治疗拓展的可能性,有望丰富现有治疗体系。从临床需求规模来看,全球mCRPC治疗需求呈持续增长态势:需一线治疗的患者人数由2018年的16.23万例增长至2023年的18.96万例,预计2032年将进一步增至23.21万例;需二线及以上治疗的患者人数则由2018年的10.87万例增长至2023年的12.75万例,预计2032年将达15.71万例,庞大且增长的患者基数为DB-1311的临床应用提供了广阔空间。目前mCRPC治疗方案在持久有效控病上仍有局限,耐药性是主要治疗挑战。尽管恩扎卢胺、阿比特龙等ADT药物能带来初步疗效,但大多数患者最终会产生耐药性,导致病情恶化。而在所有CRPC病例中,B7-H3的表达率高达93%,基于这一高表达特征,B7-H3 ADC有望成为CRPC领域前景广阔的治疗方向。在中国,对于转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)患者,Ⅰ级推荐治疗方案需根据既往治疗史分层:未曾接受过雄激素剥夺疗法(ADT)及化疗的患者,推荐方案包括阿比特龙或泼尼松龙、奥拉帕利联合阿比特龙、恩扎卢胺、多西他赛;ADT治疗失败且未曾接受过化疗的患者,建议使用多西他赛或奥拉帕利;多西他赛治疗失败且未曾接受过ADT的患者,可选用阿比特龙、泼尼松龙、恩扎卢胺或奥拉帕利;多西他赛治疗失败且曾接受过化疗的患者,则推荐使用奥拉帕利。此外,伴有症状的骨转移患者,还建议使用镭-223。在美国,mCRPC患者的首选用药方案同样依据治疗史划分:未曾接受过多西他赛及新型激素疗法的患者,首选用药包括阿比特龙、多西他赛及恩扎卢胺;曾接受过新型激素疗法但未接受过多西他赛且疾病进展的患者,可选择多西他赛,或奥拉帕利、卢卡帕尼;曾接受过多西他赛但未接受过新型激素疗法且疾病进展的患者,推荐使用阿比特龙、卡巴他赛及恩扎卢胺;曾接受过多西他赛及新型激素疗法且疾病进展的患者,建议继续使用卡巴他赛或多西他赛治疗。同时,根据患者的转移情况及基因突变状态,还可选用镭-223、尼拉帕尼、帕博利珠单抗等其他方案。DB-1311望凭借优异疗效改变mCRPC治疗格局。在2025年ASCO年会上,公司公布了Ⅰ/Ⅱ期临床试验NCT05914116的子研究结果:截至2025年3月4日,针对既往接受中位治疗线数为4线(范围1-14线)的mCRPC患者,DB-1311单药治疗展现出显著抗肿瘤活性。从患者基线与随访特征看,入组的73例患者中位随访时间达5.9个月。疗效层面,经研究者评估,确认客观缓解率(cORR)为30.8%,疾病控制率(DCR)高达90.4%;6个月放射学无进展生存率(rPFS率)为67.7%,9个月rPFS率为58%。安全性方面,治疗相关不良事件(TRAE)总发生率为90.4%,其中≥3级TRAE发生率为42.5%,整体安全性具备可控性。值得关注的是,在既往治疗线数≥4线的mCRPC亚组(n=57)中,DB-1311的未确认客观缓解率(uORR)达39.5%,DCR为94.7%。对比同类B7-H3ADC药物DS-7001(既往研究中,其针对中位治疗线数为6线(范围1-11线)的mCRPC患者ORR为25%),DB-1311在多线经治人群中展现出更优的抗肿瘤活性,为重度经治mCRPC患者提供了更具潜力的治疗选择。五、DB-1305依托协同机制,聚焦实体瘤联合治疗DB-1305自主研发全球推进,兼具靶向肿瘤与旁观者效应。DB-1305是一款公司自主研发的TROP2 ADC候选药物,采用全球开发策略。DB-1305是由人源化抗TROP2IgG1单抗、可裂解连接子及专有的DNA拓扑异构酶I抑制剂(P1021)组成,药物抗体比率(DAR值)为4。给药后,DB-1305的抗TROP2IgG1单抗会将ADC选择性导向TROP2表达肿瘤细胞。经过结合与内吞后,P1021被释放,进而抑制DNA拓扑异构酶-1活性,最终抑制TROP2表达肿瘤细胞的增殖。此外,DB-1305还具备旁观者抗肿瘤作用。TROP2促肿瘤进展的钙信号转导蛋白,极具潜力治疗靶点。TROP2是由Tacstd2基因编码的跨膜糖蛋白。TROP2是一种在多种癌症中差异化表达的细胞内钙信号转导蛋白,可向细胞传递自我更新、增殖、侵袭及生存相关信号,且具有干细胞样特征。TROP2在多种上皮癌中会过度表达,尤其在多发或难治性癌症(包括乳腺癌(BC)、非小细胞肺癌(NSCLC)、胃癌(GC)及卵巢癌(OC))中更为明显,且与肿瘤侵袭、进展及转移密切相关。已有充分证据表明,相较于正常组织,TROP2在肿瘤细胞中存在过度表达,这使其成为极具潜力的抗癌药物靶点。全球TROP2 ADC市场获批药物稀缺,市场规模有望达234亿美元。截至当前临床阶段,全球或中国已获批的TROP2 ADC药物仅三款,分别为Trodelvy、SKB264及Datroway,临床可用药物仍处于稀缺状态。2023年全球TROP2ADC市场规模已达11亿美元;受益于该类药物在适应症谱系扩展中的临床突破(如向更多实体瘤类型延伸)及新应用场景(如联合治疗方案)的持续探索,其市场增长动力强劲,根据Frost & Sullivan数据,预计至2032年,全球TROP2 ADC市场规模将进一步增长至234亿美元,凸显出该领域显著的临床需求与商业化潜力。DB-1305依托协同机制,聚焦实体瘤联合治疗。DB-1305的开发方向聚焦于在多种实体瘤中作为支柱疗法的联合治疗应用潜力,旨在通过联合方案的协同机制,持续发挥抗体药物偶联物(ADC)的强效抗肿瘤活性与免疫调节剂的协同优势。公司与BioNTech合作推进临床探索,重点评估DB-1305通过联合治疗方案,在非小细胞肺癌(NSCLC)、卵巢癌(OC)、宫颈癌(CC)及三阴性乳腺癌(TNBC)中成为前线治疗支柱疗法的应用潜力。针对DB-1305/BNT325联合BNT327(PD-L1×VEGF双特异性抗体,bsAb)治疗晚期实体瘤的方案,目前一项多中心、非随机、开放标签、多剂量的首次人体Ⅰ/Ⅱ期临床试验(NCT05438329)正在开展中。作为该试验的组成部分,上述联合方案已在多种实体瘤适应症中启动研究。DB-1305铂耐药卵巢癌联合方案ORR为53.8%,安全性可控。在2025年AACR会议上公布的一项I/IIa期临床试验(试验编号:DB-1305-O-1001,NCT05438329)中,共纳入67例实体瘤患者(含23例铂耐药卵巢癌患者),接受不同剂量的DB-1305联合BNT327(PD-L1/VEGF双特异性抗体)治疗。其中,所有铂耐药卵巢癌患者均采用固定给药方案:DB-1305 3mg/kg联合BNT327 30mg/kg,给药周期为每3周一次。疗效结果显示,在早期可评估的13例2-4线治疗铂耐药卵巢癌患者中,7例达到部分缓解(PR),3例达到疾病稳定(SD),客观缓解率(ORR)为53.8%。与2023年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)会议公布的DB-1305单药治疗实体瘤数据(ORR为30.4%)相比,该联合治疗方案的整体疗效更优,且治疗期间安全性可控。六、风险提示临床试验进展不及预期公司围绕核心产品推进多项临床研发试验,过程中可能面临临床试验结果不及预期、进度滞后等不可预见风险。这些风险可能导致研发进程放缓,进而影响最终研发目标的达成。新药研发结果不及预期创新药研发存在天然不确定性,若核心产品后续临床试验结果未达预期,公司可能需终止该产品后续研发工作。这将导致其前期研发投入无法收回,进而对公司未来盈利能力产生重大不利影响。不同产品的临床数据横向对比均为非头对头研究,未在同一试验中开展平行对照。此类跨试验对比数据基于不同患者基线(如人种、疾病进展状态)及给药方案获得,无法直接用于产品间比较,仅作参考。此外,公司当前披露的研究数据均来自早期临床试验,若未来后续试验数据不及预期,将对产品商业化推进及经济效益实现产生不利影响。市场推广及销售不及预期药品自获批上市至实现销售放量,需经历医院招标、医保准入等关键环节。若公司销售团队的市场推广能力不及预期,导致未来获准上市的药物未能获得医生、患者、医院及其他医疗相关方的市场认可,将直接影响产品商业化进程,进而对公司经济效益的实现造成不利影响。国际化业务进展不及预期公司与合作伙伴围绕核心产品推进全球临床布局,在此过程中需面临与全球化经营相关的风险,具体包括:核心产品海外合作业务进度不及预期;海外药监机构的审评审批进度不及预期;贸易保护措施导致产品海外商业化业务进展不及预期等。阅读全文《映恩生物-B港股公司深度:全球ADC创新引擎,攻坚ADC+IO下一代创新疗法》报告信息证券研究报告:《映恩生物-B港股公司深度:全球ADC创新引擎,攻坚ADC+IO下一代创新疗法》报告日期:2025年10月21日作者:甘坛焕 SAC执业编号:S1130525060003姜铸轩 SAC执业编号:S1130525070015

抗体药物偶联物临床1期申请上市

2025-10-23

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 1[issue]

新英格兰医学杂志 393卷1期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

The Corporatization of U.S. Health Care: Defining Health Care “Corporatization”

美国医疗保健的企业化:界定医疗保健“企业化”

E.C. Fuse Brown

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):1-3

2

Self-Neglect in Older People — A Clinical, Social, and Ethical Dilemma

老年人自我忽视——临床、社会和伦理困境

K. Lees Haggerty and D.B. Reuben

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):4-6

3

Biologic Drugs and Medicare Price Negotiation

生物制剂与医保价格谈判

T.J. Hwang , N.L. Keating , and S.B. Dusetzina

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):6-9

4

The Autopsy Report

尸检报告

K. Klara

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):9-11

ORIGINAL ARTICLES(论著)

5

Structured Exercise after Adjuvant Chemotherapy for Colon Cancer

结肠癌辅助化疗后的结构化运动

K.S. Courneya and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):13-25

6

Tirzepatide as Compared with Semaglutide for the Treatment of Obesity

与司美格鲁肽相比,替西帕肽治疗肥胖症的效果

L.J. Aronne and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):26-36

7

Neoadjuvant and Adjuvant Pembrolizumab in Locally Advanced Head and Neck Cancer

局部晚期头颈癌的新型辅助和辅助帕博利珠单抗治疗

R. Uppaluri and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):37-50

8

Safety and Efficacy of Obicetrapib in Patients at High Cardiovascular Risk

奥贝胆酸在心血管高危患者中的安全性和有效性

S.J. Nicholls and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):51-61

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Forensic Pathology

法医病理学

R.D. Folkerth , B.A. Sampson , and J.K. Graham

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):62-71

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

10

Diffuse Alveolar Hemorrhage in ANCA-Associated Vasculitis

抗中性粒细胞胞浆抗体相关性血管炎导致的弥漫性肺泡出血

I.S. Lee

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):72

11

Frostbite Injury from Inhaled Nitrous Oxide Use

吸入一氧化二氮导致的冻伤损伤

M. Patrizio and M. Hayden

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):e1

CLINICAL PROBLEM-SOLVING(临床问题解决)

12

Caving In to Pressure

屈服于压力

S.I. Gomez-Villegas and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):73-79

EDITORIALS(社论)

13

The Corporatization of U.S. Health Care — A New Perspective Series

美国医疗保健的企业化——一个新的观点与视角系列

D. Malina and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):81-82

14

Extending Cancer Survival with Exercise — Time for Oncology to Act

通过运动延长癌症患者生存期——肿瘤学该行动了

M.L. Irwin

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):82-84

15

Semaglutide and Tirzepatide to Treat Obesity

司美格鲁肽和替西帕肽治疗肥胖症

F.L. Greenway

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):84-85

16

Harnessing Immunotherapy in Curative-Intent Treatment of Head and Neck Cancer

在头颈癌根治性治疗中运用免疫疗法

A.J. Rosenberg and E.E. Vokes

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):85-87

SOUNDING BOARD(议事堂)

17

From the National Academy of Medicine: Climate Change and Human Health — A Research Agenda for Action

来自美国国家医学院的观点:气候变化与人类健康——行动研究议程

V.J. Dzau and Others

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):88-92

CORRESPONDENCE(读者来信)

18

Lifesaving Diagnosis through Prenatal Genomic Sequencing

通过产前基因组测序作出挽救生命的诊断

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):93-95

19

Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes

2型糖尿病患者强化血压控制

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):95-98

20

Antibiotic Treatment for 7 versus 14 Days in Patients with Bloodstream Infections

血流感染患者抗生素治疗7天与14天的对比

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):98-101

21

Dapagliflozin in Patients Undergoing TAVI

接受经导管主动脉瓣植入术患者使用达格列净的情况

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):101-103

22

Further Comments on Risdiplam for Prenatal Therapy of Spinal Muscular Atrophy

关于利司扑兰用于脊髓性肌萎缩症产前治疗的进一步评论

N Engl J Med; July 3, 2025; 393(1):103-104

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 2[issue]

新英格兰医学杂志 393卷2期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Who Will Care for America? Immigration Policy and the Coming Health Workforce Crisis

谁来关照美国?移民政策与即将到来的医疗劳动力危机

P.M.G. Santos , R. Jagsi , and C.I.A. Oronce

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):105-107

2

Exclusion of Elective Care from Hospital Financial Assistance Policies — Arresting a Troubling Development

医院财务援助政策中排除择期护理——遏制令人不安的发展态势

M.A. Hall and J. Garber

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):107-110

3

Libraries Burned, a Life Lived

图书馆被焚,人生如旅

T. Vijayan

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):110-111

ORIGINAL ARTICLES(论著)

4

As-Needed Albuterol–Budesonide in Mild Asthma

按需使用沙丁胺醇-布地奈德治疗轻度哮喘

C. LaForce and Others

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):113-124

5

Global Effect of Cardiovascular Risk Factors on Lifetime Estimates

心血管危险因素对终生风险的全球影响

The Global Cardiovascular Risk Consortium

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):125-138

6

Intravenous Tenecteplase before Thrombectomy in Stroke

卒中血栓切除术前静脉注射替奈普酶

Z. Qiu and Others

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):139-150

7

Overall Survival with Inavolisib in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer

Inavolisib治疗PIK3CA突变型晚期乳腺癌的总生存期

K.L. Jhaveri and Others

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):151-161

REVIEW ARTICLE(综述)

8

Juvenile Idiopathic Arthritis

幼年特发性关节炎

C.I. Sandborg , G.S. Schulert , and Y. Kimura

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):162-174

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

9

Whipple’s Disease with Endocarditis

伴有心内膜炎的惠普尔病

P. Ackermann and M.A. Borger

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):175

10

Incarcerated Femoral Hernia

嵌顿性股疝

P. Rana and H. Jivani

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):e2

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马萨诸塞州总医院病例记录)

11

Case 19-2025: A 69-Year-Old Man with Headache and Ataxia

病例19-2025:一名69岁男性,头痛且共济失调

A. Venkatesan and Others

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):176-184

EDITORIALS(社论)

12

Your Combination Asthma Inhaler — Don’t Leave Home without It!

你的联合哮喘吸入器——出门别忘了带!

J.M. Drazen

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):186-187

13

Estimates of Cardiovascular Risks and Benefits — When Knowing Is Not Enough

心血管风险和获益的评估——光知晓并不够

G.A. Mensah

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):187-189

14

Thrombolysis before Thrombectomy in Stroke — A Bridge Not Fallen

卒中血栓切除术前溶栓治疗——一座未坍塌的桥梁

T.W. Leung

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):189-191

SOUNDING BOARD(议事堂)

15

From the National Academy of Medicine: Transforming Health Care — Shared Commitments for a Learning Health System

来自美国国家医学院的观点:转变医疗保健模式——构建学习型医疗系统的共同承诺

J.L. Madara and Others

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):192-197

CORRESPONDENCE(通信)

16

Expansion of tetM-Carrying Neisseria gonorrhoeae in the United States, 2018–2024

2018-2024年美国携带tetM的淋病奈瑟菌的扩散情况

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):198-200

17

Atrial Appendage Closure after Ablation for Atrial Fibrillation

心房颤动消融术后左心耳封堵

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):200-203

18

Tumor-Infiltrating Clonal Hematopoiesis

肿瘤浸润性克隆性造血

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):203-205

19

Wealth and Mortality in the United States and Europe

美国和欧洲的财富与死亡率

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):205-207

20

Addressing Alcohol Use

应对酒精使用问题

N Engl J Med; July 10, 2025; 393(2):207-208

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 3[issue]

新英格兰医学杂志 393卷3期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

The Role of Public Health Agencies in Creating Vaccine Policy

公共卫生机构在制定疫苗政策中的作用

P. Marks

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):209-211

2

New Mammography Tools — The Need for Clinically Meaningful Assessment Standards

新的乳腺钼靶工具——需要有临床意义的评估标准

B. Hyams , K. Kerlikowske , and R.F. Redberg

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):211-213

3

The Second Life of Jacqui B.

Jacqui B.的第二人生。

M. Earnest and P. Khazanie

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):214-215

ORIGINAL ARTICLES(论著)

4

Perioperative Durvalumab in Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer

杜伐鲁单抗在胃和胃食管结癌围手术期的应用

Y.Y. Janjigian and Others

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):217-230

5

First-Line Treatment of Pulmonary Sarcoidosis with Prednisone or Methotrexate

强的松或甲氨蝶呤治疗肺结节病的一线治疗

V. Kahlmann and Others

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):231-242

6

Graft-versus-Host Disease Prophylaxis with Cyclophosphamide and Cyclosporin

环磷酰胺和环孢素预防移植物抗宿主病

D.J. Curtis and Others

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):243-254

7

Multidose Ondansetron after Emergency Visits in Children with Gastroenteritis

小儿肠胃炎急诊后多剂量昂丹司琼的疗效

S.B. Freedman and Others

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):255-266

8

Brief Report: Rapid Recovery of Donor Hearts for Transplantation after Circulatory Death

简要报告:供体心脏在循环性死亡后快速恢复

A.M. Williams and Others

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):267-274

9

Brief Report: On-Table Reanimation of a Pediatric Heart from Donation after Circulatory Death

简要报告:一名循环死亡后捐赠的儿童心脏在手术台上复活

J.A. Kucera , D.M. Overbey , and J.W. Turek

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):275-280

REVIEW ARTICLE(综述)

10

The Spectrum of Fragile X Disorders

脆性X染色体紊乱谱系

R.J. Hagerman and P.J. Hagerman

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):281-288

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像学)

11

Acrometastases

Acrometastases

H. O’Rourke and M. Iddawela

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):289

12

Microcysts in Lithium-Induced Nephropathy

锂诱发肾病中的微囊

C.-H. Liao and K.-L. Liu

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):e3

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马赛诸塞州总医院病例记录)

13

Case 20-2025: An 86-Year-Old Woman with Neck Swelling and Dysphagia

病例20-2025:86岁女性,颈部肿胀和吞咽困难

M.L. Russell and Others

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):290-300

EDITORIALS(社论)

14

New Perioperative Strategy in Gastric Cancer

胃癌围手术期新策略

K. Shitara

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):302-303

15

Methotrexate as Initial Therapy for Symptomatic Pulmonary Sarcoidosis?

甲氨蝶呤作为症状性肺结节病的初始治疗?

R.P. Baughman and E.E. Lower

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):303-305

CORRESPONDENCE(通信)

16

Monoclonal Anti–Platelet Factor 4 Antibodies in Recurrent Pregnancy Loss

单克隆抗血小板因子4抗体在复发性妊娠丢失中的作用

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):306-309

17

Apixaban for Cancer-Associated Venous Thromboembolism

阿哌沙班治疗癌症相关静脉血栓栓塞

N Engl J Med; July 17, 2025; 393(3):309-312

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 4[issue]

新英格兰医学杂志 393卷4期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Brain Death in Pregnancy — Abortion, Advance-Directive, or End-of-Life Law?

妊娠期脑死亡——人工流产、预先指示还是临终法律问题?

K. Watson

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):313-315

2

The Faulty Logic behind the Supreme Court’s Failure to Protect Trans Minors

最高法院未能保护跨性别未成年人的逻辑谬误

S. Skinner-Thompson

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):316-318

3

The Promise of Real-World Data for Research — What Are We Missing?

现实世界数据研究的前景——我们错过了什么?

A.B. Abbasi , L.H. Curtis , and R.M. Califf

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):318-321

4

Avocado and Salt

鳄梨和盐

G. Yi

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):321-323

ORIGINAL ARTICLES(论著)

5

Weekly Fixed-Dose Insulin Efsitora in Type 2 Diabetes without Previous Insulin Therapy

未接受胰岛素治疗的2型糖尿病患者的每周固定剂量艾塞那肽胰岛素

J. Rosenstock and Others

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):325-335

6

Trastuzumab Deruxtecan or Ramucirumab plus Paclitaxel in Gastric Cancer

德曲妥珠单抗或雷莫芦单抗联合紫杉醇治疗胃癌

K. Shitara and Others

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):336-348

7

Tarlatamab in Small-Cell Lung Cancer after Platinum-Based Chemotherapy

塔拉他单抗在小细胞肺癌铂基化疗后的疗效

G. Mountzios and Others

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):349-361

8

Ivermectin to Control Malaria — A Cluster-Randomized Trial

伊维菌素控制疟疾-一项集群随机试验

C. Chaccour and Others

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):362-375

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Medical Education: Competency-Based Medical Education at the Front Lines of Patient Care

医学教育:位于患者护理第一线的基于能力的医学教育

D. Cooper and E.S. Holmboe

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):376-388

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

10

Löfgren’s Syndrome

洛夫格伦综合征

M. Hassan

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):389

11

Hydroxychloroquine Retinal Toxicity

羟氯喹视网膜毒性

A. Donnelly and N. Horgan

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):e4

INTERACTIVE MEDICAL CASE(互动式医疗案例)

12

A Case of Crackles

一例啰音病例

J.I. Hsu and Others

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):e5

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马赛诸塞州总医院病例记录)

13

Case 21-2025: A 75-Year-Old Man with Cough, Dyspnea, and Hypoxemia

病例21-2025:75岁男性,咳嗽、呼吸困难伴低氧血症

A.M. Anandaiah and Others

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):390-399

EDITORIALS(社论)

14

Weekly Insulins and Therapeutic Burden in Type 2 Diabetes

每周胰岛素与2型糖尿病的治疗负担

J.R. Ingelfinger and C.J. Rosen

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):401-402

15

Ivermectin against Malaria — Good News in Bad Times

伊维菌素抗疟疾——艰难时期的好消息

R.W. Steketee

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):402-404

CLINICAL DECISIONS(临床决策)

16

Statin Therapy for Children

儿童他汀类药物治疗

H.K. Marwah, I.K. Luirink , and M. Mietus-Snyder

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):405-407

CORRESPONDENCE(通信)

17

Efficacy and Safety of Obinutuzumab in Active Lupus Nephritis

奥比妥珠单抗治疗活动性狼疮性肾炎的疗效和安全性

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):408-410

18

Lepodisiran — A Long-Duration Small Interfering RNA Targeting Lipoprotein(a)

Lepodisiran -一种靶向脂蛋白(A)的长效干扰性小RNA

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):411-412

19

BCG Revaccination to Prevent Tuberculosis

卡介苗复种预防结核病

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):412-413

20

Evolving Epidemiology of Mpox in Africa in 2024

2024年非洲猴痘流行病学演变

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):414

21

Enteral Nutrition in Hospitalized Adults

住院成人肠内营养

N Engl J Med; July 24, 2025; 393(4):415-416

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 5[issue]

新英格兰医学杂志 393卷5期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Revised Recommendations for Covid-19 Vaccines — U.S. Vaccination Policy under Threat

Covid-19疫苗修订建议——美国疫苗接种政策受到威胁

J.L. Schwartz

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):417-419

2

Public Policies, Social Narratives, and Population Health

公共政策、社会叙事与人口健康

A.S. Venkataramani , P.S. Tamber , and A. Iton

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):419-421

3

Into the Valley of the Sick

进入病痛的之谷

S. Wesloh

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):421-423

4

Interactive Perspective: Human Papillomavirus and Cancer

互动视角:人类乳头瘤病毒与癌症

J.R. Barzilay and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):e6

ORIGINAL ARTICLES(论著)

5

Measurable Residual Disease–Guided Therapy in Newly Diagnosed Myeloma

可测量的残留疾病–指导新诊断的骨髓瘤治疗

A. Perrot and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):425-437

6

Mitochondrial Donation and Preimplantation Genetic Testing for mtDNA Disease

线粒体捐献和植入前mtDNA疾病基因检测

L.A. Hyslop and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):438-449

7

A Randomized Trial of Acute Normovolemic Hemodilution in Cardiac Surgery

心脏手术中急性等容血稀释的随机试验

F. Monaco and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):450-460

8

Brief Report: Mitochondrial Donation in a Reproductive Care Pathway for mtDNA Disease

简要报告:线粒体捐赠在mtDNA疾病的生殖保健途径

R. McFarland and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):461-468

9

Brief Report: Resolution of Squamous-Cell Carcinoma by Restoring T-Cell Receptor Signaling

简要报告:通过恢复t细胞受体信号传导来解决鳞状细胞癌

P. Ye and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):469-478

REVIEW ARTICLE(综述文章)

10

Motor Vehicle Crash Prevention

预防机动车辆碰撞

S.G. Klauer and Z.R. Doerzaph

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):479-486

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

11

Spontaneous Intracranial Hypotension

自发性颅内低血压

S.B. Owais and Y. Kianirad

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):487

12

Spiderweb-like Vessels in Retinopathy of Prematurity

早产儿视网膜病变中的蜘蛛网状血管

X. Zhao and G. Zhang

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):e7

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马赛诸塞州总医院病例记录)

13

Case 22-2025: A 19-Year-Old Woman with Seizurelike Activity and Odd Behaviors

案例22-2025:一名19岁女性出现癫痫样活动和怪异行为

J.A. Restrepo and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):488-496

EDITORIALS(社论)

14

Opening the Door to Tailored Treatment in Newly Diagnosed Multiple Myeloma

开启新诊断多发性骨髓瘤个性化治疗的大门

P.G. Richardson , N.C. Munshi , and D.L. Longo

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):498-500

15

Reducing the Risks of Mitochondrial Disease in Children

降低儿童线粒体疾病的风险

R. Lovell-Badge

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):500-503

16

Science behind the Study: Advances in Preventing Transmission of Mitochondrial DNA Diseases

研究背后的科学:预防线粒体DNA疾病传播的进展

J. Steffann

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):503-507

MEDICINE AND SOCIETY(医学与社会)

17

Reform and Remedy for Imprecision and Inequity — Ending the Race-Based Evaluation of Occupational Pulmonary Impairment

改革与修正——终结基于种族的职业性肺功能障碍评估

R. Khazanchi and Others

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):508-514

CORRESPONDENCE(通信)

18

Phase 2a Study of Baxdrostat in Primary Aldosteronism

巴司他治疗原发性醛固酮增多症的2a期研究

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):515-518

19

Pulsed Field or Cryoballoon Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation

脉冲场或低温球囊消融治疗阵发性心房颤动

N Engl J Med; July 31, 2025; 393(5):518-520

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 6[issue]

新英格兰医学杂志 393卷6期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

The Corporatization of U.S. Health Care: A Gilded Age for Patients? The Broken Promises of Profit-Driven Medicine

美国医疗保健公司化:病人的镀金时代?利润驱动的医药破碎的承诺

N. Tomes

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):521-524

2

Lead Contamination in Milwaukee Schools — The Latest Episode in an Ongoing Toxic Pandemic

密尔沃基学校的铅污染——正在进行的毒性大流行的最新事件

M.S. Kanarek

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):524-526

3

Training Health Communicators — The Need for a New Approach

培训健康传播者——需要一种新的方法

K. Panthagani and Others

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):526-529

4

ER and Me

急诊室和我

E. Rourke

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):529-531

ORIGINAL ARTICLES(论著)

5

Finerenone with Empagliflozin in Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes

芬尼酮联合恩格列净治疗慢性肾病和2型糖尿病

R. Agarwal and Others

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):533-543

6

Ciprofloxacin versus Aminoglycoside–Ciprofloxacin for Bubonic Plague

环丙沙星与氨基糖苷-环丙沙星治疗黑死病

R.V. Randremanana and Others

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):544-555

7

Vepdegestrant, a PROTAC Estrogen Receptor Degrader, in Advanced Breast Cancer

Vepdegestrant:一种用于晚期乳腺癌的PROTAC雌激素受体降解剂

M. Campone and Others

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):556-568

8

First-Line Camizestrant for Emerging ESR1-Mutated Advanced Breast Cancer

一线用药卡米兹斯特兰治疗新发ESR1突变的晚期乳腺癌

F.-C. Bidard and Others

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):569-580

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Testosterone Treatment in Middle-Aged and Older Men with Hypogonadism

中老年低促性腺激素性腺功能减退症患者的睾酮治疗

S. Bhasin and P.J. Snyder

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):581-591

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

10

E-Cigarette– or Vaping-Associated Lung Injury

电子烟–或吸电子烟–相关肺损伤

M.Z. Roslly and S.A. Syed Rozhan

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):592

11

Crusted Scabies

陈年的疥疮

Y.-J. Sun and H. Gong

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):e8

CLINICAL PROBLEM-SOLVING(临床问题解决)

12

Gasping for Strength

喘息求生

D. Zarhin , H. Kolb , and A. Gadoth

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):593-599

EDITORIALS(社论)

13

Combination Therapy for Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes — A Promising Prelude

慢性肾病和2型糖尿病的联合治疗——充满希望的前奏

C. Zoccali and F. Mallamaci

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):601-602

14

Chipping Away at an Old Foe

逐步击破旧敌

P. Mead

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):603-604

15

Science behind the Study: Degradation of the Estrogen Receptor in Breast Cancer

研究背后的科学:乳腺癌中雌激素受体的降解

D.P. McDonnell

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):604-608

MEDICINE AND SOCIETY(医学与社会)

16

Restoring the Infant Mortality Rate as a Measure of Societal Health and Well-Being

恢复将婴儿死亡率作为衡量社会健康和福祉的一项指标

E.A. Harrison , U. Ndulue , and B.O. Ojikutu

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):609-614

CORRESPONDENCE(通信)

17

Xenon — Propelling Climbers to the Summits of the World’s Highest Mountains?

氙气—推动登山者登顶世界最高的山脉?

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):615-616

18

Daratumumab for High-Risk Smoldering Multiple Myeloma

达雷妥尤单抗用于高危沉默型多发性骨髓瘤

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):616-617

19

A Randomized Trial of Automated Insulin Delivery in Type 2 Diabetes

2型糖尿病患者自动胰岛素输送的随机试验

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):617-619

20

Enhanced CAR T-Cell Therapy for Relapsed Lymphoma

增强型CAR T细胞疗法治疗复发性淋巴瘤

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):619-620

21

Malaria

疟疾

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):620-621

22

Neonatal Fc Receptor — Biology and Therapeutics

新生儿Fc受体——生物学与治疗

N Engl J Med;August 7,2025;393(6):621-623

NEngl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 7[issue]

新英格兰医学杂志 393卷7期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Dismantling Public Health Infrastructure, Endangering American Lives

拆除公共卫生基础设施危及美国人的生命

T.R. Frieden

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):625-627

2

Progress Lost — The Unraveling of Medicaid and the Affordable Care Act

停滞不前——医疗补助和《平价医疗法案》的瓦解

J. Oberlander

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):628-629

3

The Resurgence of Private Law in American Health Care

美国医疗保健私法的复兴

C. Robertson and W.N. Epstein

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):630-631

4

The Serendipitous Dance between Life and Death

生与死之间的偶然之舞

A. Zorigtbaatar

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):632-633

ORIGINAL ARTICLES(论著)

5

Coadministered Cagrilintide and Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity

Cagrilintide和Semaglutide联合应用于超重或肥胖的成人

W.T. Garvey and Others

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):635-647

6

Cagrilintide–Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity and Type 2 Diabetes

Cagrilintide–Semaglutide在超重或肥胖和2型糖尿病成人中的应用

M.J. Davies and Others

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):648-659

7

A Crossover Trial of Hospital-Wide Lactated Ringer’s Solution versus Normal Saline

医院范围内的乳酸林格氏溶液与生理盐水的交叉试验

L. McIntyre and Others

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):660-670

8

Risdiplam in Presymptomatic Spinal Muscular Atrophy

Risdiplam治疗亚临床脊髓性肌萎缩症

R.S. Finkel and Others

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):671-682

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Metabolic Dysfunction–Associated Steatotic Liver Disease

代谢功能障碍相关脂肪性肝病

G. Targher , L. Valenti , and C.D. Byrne

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):683-698

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

10

Snowman Sign in Pituitary Macroadenoma

垂体巨腺瘤的雪人征

Y. Zhou and W. Weng

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):699

11

Ocular Gnathostomiasis

眼型囊尾蚴病

S. Karkhur and A. Gupta

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):e9

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马萨诸塞州总医院病例记录)

12

Case 23-2025: A 28-Year-Old Woman with Respiratory Failure and Abnormal Chest Imaging

病例23-2025:一例28岁女性,呼吸衰竭伴胸部影像异常

W.J. Janssen and Others

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):700-710

EDITORIALS(社论)

13

Expanding the Treat-to-Target Toolbox for Obesity and Diabetes Care

扩展肥胖和糖尿病的治疗目标工具箱

C.M. Hales

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):712-714

14

Science behind the Study: Presymptomatic Treatment of a Genetic Disease with a Small-Molecule Drug

研究背后的科学:小分子药物在遗传性疾病亚临床阶段中的治疗

C.J. Sumner

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):714-717

15

Reviewers for the Journal, January–June 2025

本杂志2025年1月至6月的审稿人

E.J. Rubin

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):718

CLINICAL DECISIONS(临床决策)

16

Managing Obesity

肥胖治疗

C.P. Kotanidis , A.M. Lincoff , and S.A. Shikora

N Engl J Med;August 14,2025;393(7)::719-721

CORRESPONDENCE(通信)

17

A Naturally Occurring Gain-of-Function Mutation in Factor VIII

因子VIII中自然发生的功能获得突变

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):722-724

18

Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes

口服司美格鲁肽与心血管预后

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):724-725

19

Lorundrostat Efficacy and Safety in Uncontrolled Hypertension

Lorundrostat在未控制的高血压中的疗效和安全性

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):725-727

20

Cancer of Unknown Primary Site

原发部位不明的癌症

N Engl J Med;August 14,2025;393(7):727-728

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 8[issue]

新英格兰医学杂志 393卷 8期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Preventive Care at the Supreme Court

最高法院谈预防性医疗

N. Bagley

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):729-731

2

Regulating Private Equity in Health Care — The Massachusetts Model

医疗保健领域私募股权的监管——马萨诸塞模式

T.C. Tsai , G.S. Meyer , and D. Blumenthal

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):731-733

3

Reforming the Prescription Drug User Fee Program

改革处方药用户费用计划

T.J. Ziaks and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):734-736

4

The Consultant

顾问视角

T. Adzemovic

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):736-739

ORIGINAL ARTICLES(论著)

5

Overall Survival with Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Lung Cancer

纳武利尤单抗联合化疗新辅助治疗肺癌的总生存期

P.M. Forde and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):741-752

6

Elinzanetant for Vasomotor Symptoms from Endocrine Therapy for Breast Cancer

艾琳扎奈坦特用于乳腺癌内分泌治疗引起的血管舒缩症状

F. Cardoso and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):753-763

7

Phase 3 Trial of Inhaled Molgramostim in Autoimmune Pulmonary Alveolar Proteinosis

吸入莫格拉斯汀治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症的3期试验

B.C. Trapnell and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):764-773

8

Adjuvant Cemiplimab or Placebo in High-Risk Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma

西米普利单抗辅助治疗对比安慰剂用于高危皮肤鳞状细胞癌

D. Rischin and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):774-785

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Medical Education: Educational Strategies for Clinical Supervision of Artificial Intelligence Use

医学教育:人工智能应用临床监督的教育策略

R.-E.E. Abdulnour , B. Gin , and C.K. Boscardin

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):786-797

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

10

Paraganglioma in the Organ of Zuckerkandl

颈动脉体旁器官副神经节瘤

R. Cohen and P. Hammill

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):798

11

Abdominojugular Reflux Test

腹颈静脉回流试验

S. Bent and G. Dhaliwal

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):e10

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马萨诸塞州总医院病例记录)

12

Case 24-2025: A 32-Year-Old Woman with Fatigue and Myalgias

2025年第24例病例:一例32岁女性,疲劳伴肌痛

D.G. Kwolek and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):799-807

EDITORIALS(社论)

13

Redefining Lung Cancer Therapy — A Long-Awaited Shift in Strategy

重新定义肺癌治疗——期待已久的策略转变

V. Calvo

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):809-810

14

Menopausal Symptom Management in Breast Cancer Survivors — A Promising New Option

乳腺癌幸存者的更年期症状管理——一种有前景的新选择

A.H. Partridge

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):810-812

15

Science behind the Study: GM-CSF in Autoimmune Pulmonary Alveolar Proteinosis

研究背后的科学:GM-CSF在自身免疫性肺泡蛋白沉积症中的作用

J.F. Seymour

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):812-816

SOUNDING BOARD(讨论专区)

16

The Path Forward for Vaccine Policy in the United States

美国疫苗政策的未来之路

H.Y. Chu and Others

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):817-822

CORRESPONDENCE(读者来信)

17

Targeted Therapy of CAR+ T-Cell Lymphoma after Anti-BCMA CAR T-Cell Therapy

抗BCMA CAR-T细胞治疗后CAR+ T细胞淋巴瘤的靶向治疗

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):823-825

18

Semaglutide in Metabolic Dysfunction–Associated Steatohepatitis

司美格鲁肽治疗代谢相关脂肪性肝炎

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):826-828

19

Omitting Nodal Irradiation after Nodes Clear

淋巴结清除后省略淋巴结放疗

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):828-829

20

AAV Gene Therapy in Severe Hemophilia B

严重血友病B的腺相关病毒(AAV)基因治疗

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):829-830

21

Screening for Prostate Cancer with a Polygenic Risk Score

基于多基因风险评分的前列腺癌筛查

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):831-832

CORRECTION(更正)

22

Improved Outcomes with Enzalutamide in Biochemically Recurrent Prostate Cancer

恩扎卢胺改善生化复发前列腺癌的预后

N Engl J Med; Aug 21/28, 2025; 393(8):832

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 9[issue]

新英格兰医学杂志 393卷 9期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

The Corporatization of U.S. Health Care: The Corporatization Deal — Health Care, Investors, and the Profit Priority

美国医疗保健的企业化:企业化交易——医疗保健、投资者与利润优先

A. Chandra and M. Shepard

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):833-835

2

Advancing Physician-Scientist Training in China — Challenges, Gaps, and Future Directions

推进中国医师科学家培养——挑战、差距与未来方向

P. Li and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):836-838

3

The Rise of Drug Innovation in China — Implications for Patient Access in the United States and Globally

中国药物创新的崛起——对美国及全球患者药物可及性的影响

K.N. Vokinger , G. Li , and O.J. Wouters

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):839-841

ORIGINAL ARTICLES(论著)

4

Once-Monthly Maridebart Cafraglutide for the Treatment of Obesity — A Phase 2 Trial

每月一次的马里德巴特卡弗拉鲁肽治疗肥胖——一项2期试验

A.M. Jastreboff and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):843-857

5

Stem Cell–Derived, Fully Differentiated Islets for Type 1 Diabetes

干细胞衍生的完全分化胰岛用于治疗1型糖尿病

T.W. Reichman and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):858-868

6

One Dose versus Three Doses of Benzathine Penicillin G in Early Syphilis

早期梅毒治疗中苄星青霉素G单次剂量与三次剂量的对比

E.W. Hook III and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):869-878

7

Monoclonal Antibodies in the Pathogenesis of Heparin-Induced Thrombocytopenia

单克隆抗体在肝素诱导的血小板减少症发病机制中的作用

J. Treverton and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):879-886

8

Brief Report: Survival of Transplanted Allogeneic Beta Cells with No Immunosuppression

简短报告:无需免疫抑制的移植同种异体β细胞存活情况

P.-O. Carlsson and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):887-894

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Management of Acute Type B Aortic Dissection

急性B型主动脉夹层的管理

F.F. Mussa and P. Kougias

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):895-905

VIDEOS IN CLINICAL MEDICINE(临床医学视频)

10

Ultrasound-Guided Paracentesis

超声引导下腹腔穿刺术

A. Kumar and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):e11

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学图像)

11

Popeye Sign in Transthyretin Amyloidosis

转甲状腺素蛋白淀粉样变性中的“大力水手”征

S. Kurisu and H. Fujiwara

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):906

12

Radiation Pneumonitis

放射性肺炎

M. Peters and P. Jeene

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):e12

13

Hutchinson’s Sign in Subungual Melanoma In Situ

甲下原位黑色素瘤的Hutchinson征

M. Pasch and J. Tutein Nolthenius

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):e13

CLINICAL PROBLEM-SOLVING(疑难杂症求解探微)

14

A Fruitful Workup

卓有成效的检查过程

N. Jain and Others

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):907-914

EDITORIALS(社论)

15

A Tale of Two Diseases

两种疾病的故事

M.L. Collazo-Clavell

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):916-917

16

Science behind the Study: Replacement of Beta Cells for Type 1 Diabetes

研究背后的科学:1型糖尿病的β细胞替代

K.C. Herold and J.S. Pober

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):917-921

17

Antiquated Tools to Fight an Ancient Foe

用陈旧工具对抗古老敌人

L.A. Barbee and L.H. Bachmann

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):921-923

CORRESPONDENCE(通信)

18

Fulminant Viral Myocarditis Associated with Thogotovirus

与托高托病毒相关的暴发性病毒性心肌炎

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):924-926

19

Safety and Efficacy of Obicetrapib in Patients at High Cardiovascular Risk

奥比西特拉匹在高心血管风险患者中的安全性与有效性

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):926-928

20

Porcine Xenotransplantation in End-Stage Kidney Disease

终末期肾病中的猪异种移植

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):929-931

21

Malnutrition in Older Adults

老年人营养不良

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):931-933

22

Generative AI in Medicine

医学中的生成式人工智能

N Engl J Med; Sep 4, 2025; 393(9):933-935

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 10[issue]

新英格兰医学杂志 393卷10期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Efforts toward Equity: Caring for Patients with Intellectual or Developmental Disabilities —A Curriculum for Residents

迈向公平的努力:照顾有智力或发育障碍的患者——住院医师培训课程

L. Clarke and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):937-939

2

Efforts toward Equity: Diaper Need —An Underrecognized Social Driver of Health

迈向公平的努力:尿布需求——一个未被充分认识的社会健康驱动因素

W. Berry , J. Bonville , and S.D. Blatt

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):939-940

3

Efforts toward Equity: Improving Care Coordination for Indigenous Patients with Cancer

迈向公平的努力:改善对患癌原住民患者的护理协调

A.E. Janitz and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):940-942

4

Health and Medical Research Funding in a Divided America— How to Increase Support

分裂的美国在卫生与医学研究方面的资金投入——如何增加支持

R.J. Blendon , J.M. Benson , and N.B. Le

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):942-945

5

The End of Days

末日终结

I.Thomas

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):945-947

ORIGINAL ARTICLES(论著)

6

Aficamten or Metoprolol Monotherapy for Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

Aficamten或美托洛尔单药治疗梗阻性肥厚型心肌病

P. Garcia-Pavia and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):949-960

7

Mavacamten in Symptomatic Nonobstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

Mavacamten治疗有症状的非梗阻性肥厚型心肌病

M.Y. Desai and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):961-972

8

Multidomain Rehabilitation for Older Patients with Myocardial Infarction

针对老年心肌梗死患者的多领域康复治疗

E. Tonet and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):973-982

9

Marburg Virus Disease in Rwanda, 2024 —Public Health and Clinical Responses

2024年卢旺达的马尔堡病毒病——公共卫生与临床应对措施

S. Nsanzimana and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):983-993

SPECIAL ARTICLE(专题论著)

10

Medications for Opioid Use Disorder in County Jails —Outcomes after Release

县监狱中阿片类药物使用障碍的治疗药物——释放后的结果

P.D. Friedmann and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):994-1003

REVIEW ARTICLE(综述)

11

Hypertrophic Cardiomyopathy

肥厚型心肌病

E. Braunwald

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1004-1015

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

12

Pityriasis Rosea

玫瑰糠疹

E.A. Rallis and C. Verros

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1016

13

Acute Epididymo-orchitis in IgA Vasculitis

IgA血管炎伴急性附睾- 睾丸炎

S. Pariha and C. Hanna

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):e14

14

Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst

肺包虫囊肿破裂

Y. Aydin and H. Ogul

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):e15

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马萨诸塞州总医院病例记录)

15

Case 25-2025: A 93-Year-Old Woman with Dyspnea and Fatigue

2025年第25例病例:一例93岁女性,呼吸困难伴疲劳

S.V. Arnold and Others

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1017-1024

EDITORIAL(社论)

16

Expanding the Role of Myosin Inhibition in Hypertrophic Cardiomyopathy — A Tale of Two Conditions

扩大肌球蛋白抑制在肥厚型心肌病中的作用——两种疾病的故事

A.V. Ambardekar

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1026-1028

MEDICINE AND SOCIETY(医学与社会)

17

The Race-Correction Debates —Progress, Tensions, and Future Directions

种族校正争议——进展、紧张局势和未来方向

D.A. Vyas , L.G. Eisenstein , and D.S. Jones

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1029-1036

CORRESPONDENCE(读者来信)

18

Long-Term Outcomes of the DanGer Shock Trial

DanGer休克试验的长期结果

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1037-1038

19

Efruxifermin in Compensated Liver Cirrhosis Caused by MASH

Efruxifermin治疗MASH所致的代偿性肝硬化

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1038-1039

20

Once-Weekly Mazdutide in Obesity or Overweight

每周一次Mazdutide治疗肥胖或超重

N Engl J Med; Sep 11, 2025; 393(10):1040

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 11[issue]

新英格兰医学杂志 393卷11期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Reducing Tobacco Use Worldwide: Integrating Pharmacotherapy into Tobacco Control in Low- and Middle-Income Countries — A Critical Need

全球范围内减少烟草使用:将药物治疗纳入中低收入国家烟草控制——一项迫切需求

N.A. Rigotti , N. Walker , and A.S. Amer Nordin

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1041-1044

2

Protecting Medicaid Enrollees with Chronic Conditions amid Work Requirements

在工作要求下保护患有慢性病的医疗补助计划(Medicaid)参保人

J.Z. Ayanian

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1044-1046

3

Ultraprocessed Food on an Ultrafast Track

超加工食品驶入超速发展轨道

D.S. Ludwig

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1046-1049

4

The Consequences of Silencing the “Voice of CDC”

“美国疾控中心之声”被消音的后果

S.A. Rasmussen and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):e16

5

Medicaid on the Chopping Block

医疗补助计划(Medicaid)面临削减

E. Park

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):e17

ORIGINAL ARTICLES(论著)

6

Low-Dose Aspirin for PI3K-Altered Localized Colorectal Cancer

低剂量阿司匹林用于PI3K突变的局限性结直肠癌

A. Martling and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1051-1064

7

Orforglipron, an Oral Small-Molecule GLP-1 Receptor Agonist, in Early Type 2 Diabetes

Orforglipron(一种口服小分子GLP-1受体激动剂)用于早期2型糖尿病

J. Rosenstock and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1065-1076

8

Oral Semaglutide at a Dose of 25 mg in Adults with Overweight or Obesity

口服司美格鲁肽25 mg用于超重或肥胖成人

S. Wharton and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1077-1087

9

Proportional-Assist Ventilation for Minimizing the Duration of Mechanical Ventilation

比例辅助通气以缩短机械通气时间

K.J. Bosma and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1088-1103

REVIEW ARTICLE(综述)

10

Tumor Lysis Syndrome

肿瘤溶解综合征

R.G. Bociek and M. Lunning

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1104-1116

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

11

Subcutaneous Panniculitis-like T-Cell Lymphoma

皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤

S. Okada and M. Nishikubo

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1117

12

Primary Varicella Infection

原发性水痘感染

O. van Not and D. Rauwerdink

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):e18

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马萨诸塞州总医院病例记录)

13

Case 26-2025: An 11-Year-Old Girl with Chest Pain and Bone and Liver Lesions

2025年第26例病例:一例11岁女孩,胸痛伴骨和肝脏病变

L.P. Carter and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1118-1127

EDITORIALS(社论)

14

Reducing Tobacco Use Worldwide — A New Perspective Series

全球减少烟草使用——新观点系列

N.A. Rigotti and Others

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1129-1130

15

An Aspirin a Day for Improved Colorectal Cancer Outcomes

每日一片阿司匹林以改善结直肠癌预后

R.M. Goldberg and J.A. Meyerhardt

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1131-1132

16

Mimicking Complex Receptor Actions with Small(ish) Molecules

用小(型)分子模拟复杂受体作用

D.B. Lowe

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1133-1134

CORRESPONDENCE(通信)

17

Introduction of Mpox Virus Clade Ib into the Republic of the Congo

猴痘病毒Ib分支传入刚果共和国

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1135-1137

18

Perioperative Pembrolizumab in Head and Neck Cancer

围手术期帕博利珠单抗用于头颈癌

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1138-1139

19

Ondansetron after ED Visits in Children with Gastroenteritis

儿童胃肠炎急诊就诊后使用昂丹司琼

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1139-1141

20

Navigating the Discontinuity Crisis in Medical Education

应对医学教育中的断层危机

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1141-1143

21

Fetal Hereditary Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

胎儿遗传性血栓性血小板减少性紫癜

N Engl J Med; Sep 18, 2025; 393(11):1143-1144

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 12[issue]

新英格兰医学杂志 393卷12期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

Structural and Scientific Racism, Science, and Health — Evidence versus Ideology

结构性与科学层面的种族主义、科学与健康——证据与意识形态之争

N. Krieger and M.T. Bassett

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1145-1148

2

From Health to Wealth — Reframing Global Aid through the Gates Foundation’s Final Chapter

从健康到财富——通过盖茨基金会的终章重新构建全球援助框架

S. Phillips

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1148-1151

3

Dr. Kolhouse and the Cowboy

科尔豪斯博士与牛仔

M. Earnest

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1151-1153

ORIGINAL ARTICLES(论著)

4

Digitoxin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction

地高辛用于射血分数降低的心力衰竭患者

U. Bavendiek and Others

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1155-1165

5

Apixaban for Extended Treatment of Provoked Venous Thromboembolism

阿哌沙班用于诱因性静脉血栓栓塞症的延长治疗

G. Piazza and Others

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1166-1176

6

Measurable Residual Disease–Guided Therapy for Chronic Lymphocytic Leukemia

基于可测量残留病灶指导的慢性淋巴细胞白血病治疗

T. Munir and Others

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1177-1190

7

Early Tirofiban Infusion after Intravenous Thrombolysis for Stroke

卒中静脉溶栓后早期输注替罗非班

C. Tao and Others

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1191-1201

REVIEW ARTICLE(综述)

8

Medical Education: Advancing Diagnostic Excellence through Medical Education in Diagnostic Equity

医学教育:通过诊断公平性医学教育推进诊断卓越

D.M. Connor , M.L. Lypson , and C.M. Gonzalez

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1202-1214

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学影像)

9

Systemic Mastocytosis

系统性肥大细胞增多症

L. Neves da Silva and A.M. Monteiro

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1215

10

Doxycycline-Induced Phototoxicity

多西环素诱导的光毒性反应

G. Boyd and C. Cheng

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):e19

INTERACTIVE MEDICAL CASE(互动式医学病例)

11

A Fizzy Fix

气泡疗法

M.A. Crane and Others

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):e20

CASE RECORDS OF THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL(马萨诸塞州总医院病例记录)

12

Case 27-2025: A 53-Year-Old Man with Embolic Stroke and Left Ventricular Apical Aneurysm

2025年第27例病例:一例53岁男性,患有栓塞性卒中及左心室心尖部动脉瘤

G.C. Stewart and Others

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1216-1225

EDITORIALS(社论)

13

Digitoxin — A Reminder for Digoxin

地高辛——对洋地黄的提醒

M.A. Pfeffer

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1227-1228

14

Art within Evidence — Balancing Anticoagulant Duration in VTE Care

证据中的艺术——平衡静脉血栓栓塞症护理中的抗凝时长

N.A. Zakai

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1229-1230

CLINICAL IMPLICATIONS OF BASIC RESEARCH(基础研究的临床意义)

15

Transformative Research in Cystic Fibrosis

囊性纤维化的变革性研究

E.J. Sorscher

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1231-1234

16

Surprisingly Complex Assemblies from Low-Complexity Domains

来自低复杂度结构域的惊人复杂组装

T. Mittag

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1235-1238

CORRESPONDENCE(通信)

17

CD19 CAR T-Cell Therapy in Multidrug-Resistant Ulcerative Colitis

CD19嵌合抗原受体T细胞疗法治疗多重耐药性溃疡性结肠炎

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1239-1241

18

Nonoperative Management of Mismatch Repair–Deficient Tumors

错配修复缺陷肿瘤的非手术治疗

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1241-1243

19

Cerebral Embolic Protection during TAVI

经导管主动脉瓣置换术中的脑栓塞保护

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1243-1245

20

Global Effect of Cardiovascular Risk Factors on Lifetime Estimates

心血管危险因素对终生估计的全球影响

N Engl J Med; Sep 25, 2025; 393(12):1245-1248

N Engl J Med[Jour] AND 393[volume] AND 13[issue]

新英格兰医学杂志 393卷13期

https://www-nejm-org.libproxy1.nus.edu.sg/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

PERSPECTIVE(观点)

1

The Corporatization of U.S. Health Care: Insight into Corporate Governance — What Motivates Hospitals and Delivery Systems

美国医疗保健的企业化:企业治理洞察——医院和医疗交付系统的动机何在

S. Lipstein

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1249-1251

2

The Risks of Pharmaceutical Tariffs for Generic Drug Availability

药品关税对仿制药供应的风险

T.J. Hwang , Q.-D. Trinh , and K.N. Vokinger

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1252-1253

3

Goals for Opioid Use Disorder Medications — Protection, Remission, and Recovery

阿片类药物使用障碍治疗药物的目标——保护、缓解和康复

A.T. McLellan and N.D. Volkow

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1253-1255

ORIGINAL ARTICLES(论著)

4

Intravenous Rehydration for Severe Acute Malnutrition with Gastroenteritis

伴有胃肠炎的严重急性营养不良的静脉补液治疗

K. Maitland and Others

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1257-1268

5

Medical Imaging and Pediatric and Adolescent Hematologic Cancer Risk

医学影像与儿童和青少年血液系统癌症风险

R. Smith-Bindman and Others

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1269-1278

6

Targeting APOC3 with Olezarsen in Moderate Hypertriglyceridemia

使用针对APOC3的奥列扎森治疗中度高甘油三酯血症

B.A. Bergmark and Others

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1279-1291

7

Clesrovimab for Prevention of RSV Disease in Healthy Infants

克莱斯罗维玛布预防健康婴儿呼吸道合胞病毒疾病

H.J. Zar and Others

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1292-1303

8

Home-Based Care for Hypertension in Rural South Africa

南非农村地区高血压的家庭护理

M.J. Siedner and Others

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1304-1314

REVIEW ARTICLE(综述)

9

Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance

意义未定的单克隆丙种球蛋白病

S.V. Rajkumar and S. Kumar

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1315-1326

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE(临床医学图像)

10

Uremic Frost

尿毒症霜

M.A. Wani and Z.H. Shah

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1327

11

Herpes Simplex Virus Esophagitis

单纯疱疹病毒食管炎

A.Agarwal and A. Agarwal

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):e21

CLINICAL PROBLEM-SOLVING(疑难杂症破解之道)

12

A Shifting Frame

视角转换

A.Terrett and Others

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1328-1334

EDITORIALS(社论)

13

Data versus Dogma — Safety of Intravenous Rehydration in Severely Malnourished Children

数据与教条之争——严重营养不良儿童静脉补液的安全性

M.J. Peters

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1336-1337

14

Studying Cancer Risks Associated with Diagnostic Procedures — Interpret Wisely

研究诊断程序相关的癌症风险——明智解读

L.M. Morton

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1337-1339

CLINICAL DECISIONS(临床决策)

15

Allergy or Assumption of Allergy — When to Test for a Penicillin Allergy

过敏还是假定的过敏——何时进行青霉素过敏测试

H. Marwah , A. Ramsey , and E.M. Macy

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1340-1342

CORRESPONDENCE(读者来信)

16

Clesrovimab in Infants and Children at Increased Risk for Severe RSV Disease

克莱斯罗维玛布用于有严重呼吸道合胞病毒疾病高风险的婴儿和儿童

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1343-1345

17

Nerandomilast in Patients with Pulmonary Fibrosis

奈拉度米拉司特用于肺纤维化患者

N Engl J Med; Oct 2, 2025; 393(13):1346-1347

18

Trastuzumab Deruxtecan in Gastric Cancer

德曲妥珠单抗用于胃癌