预约演示

更新于:2025-10-22

Finerenone

非奈利酮

更新于:2025-10-22

概要

基本信息

原研机构 |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 美国 (2021-07-09), |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评优先审评 (美国)、快速通道 (美国)、特殊审批 (中国) |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C21H22N4O3 |

InChIKeyBTBHLEZXCOBLCY-QGZVFWFLSA-N |

CAS号1050477-31-0 |

关联

157

项与 非奈利酮 相关的临床试验NCT07192952

A Phase 3, Single-arm, Open-label Extension Study to Evaluate the Safety of Finerenone in Addition to Standard of Care, in Pediatric Heart Failure Patients, From Birth to 18 Years of Age, With Left Ventricular Systolic Dysfunction (LVSD)

Researchers are looking for a better way to treat children and young adults who have heart failure with left ventricular systolic dysfunction (LVSD). Heart failure with left ventricular systolic dysfunction (LVSD) is a condition where the left side of the heart is weak and struggles to pump blood effectively, leading to symptoms like shortness of breath, fatigue, and poor growth.

The study treatment, finerenone (also called BAY94-8862), is under development to treat newborns, children, and young adults with heart failure and LVSD. It works by blocking a protein that contributes to inflammation, scarring, and thickening in the heart and blood vessels, which may help the heart pump more blood effectively.

The main purpose of this study is to learn about how safe finerenone is and how well it works in the long-term treatment of heart failure and LVSD.

To understand how safe the treatment is, the study team will gather information on the number of patients who experience medical problems after taking finerenone, also known as "treatment emergent adverse events" (TEAEs). Additionally, they will collect blood samples to measure levels of an electrolyte called potassium and monitor blood pressure. They will also assess kidneys function using the estimated glomerular filtration rate (eGFR).

In this study, which is an extension of the earlier done FIORE study, finerenone will also be studied in newly enrolled newborns under 6 months with heart failure and LVSD and children and young adults from the FIORE study. The participants will be aged from newborns up to 18 years. All the participants will continue to receive their standard treatment as routine care for heart failure, along with finerenone during the study.

The participants will be in the study for around 10 to 11 months, depending on whether they rolled-over from the FIORE study or are newly enrolled newborns and infants <6 months of age. They will take study treatment for up to 9 months. During this period, at least 6 visits are planned for participants. During these visits, the study team will:

* have their blood pressure, heart rate, temperature, respiratory rate, height and weight measured

* have blood samples taken

* have physical examinations

* have their heart examined by an electrocardiogram and echocardiography

* answer questions about their medication and whether they have any adverse events, or have their parents or guardians' answer

* for newborns and infants, evaluate the acceptability of the study drug formulation through parents or guardians' feedback.

An adverse event is any medical problem that a participant has during a study. Doctors keep track of all adverse events that happen in studies, even if they do not think the adverse events might be related to the study treatments.

The doctors will check the participants' health a month after the participants take their last treatment.

The study treatment, finerenone (also called BAY94-8862), is under development to treat newborns, children, and young adults with heart failure and LVSD. It works by blocking a protein that contributes to inflammation, scarring, and thickening in the heart and blood vessels, which may help the heart pump more blood effectively.

The main purpose of this study is to learn about how safe finerenone is and how well it works in the long-term treatment of heart failure and LVSD.

To understand how safe the treatment is, the study team will gather information on the number of patients who experience medical problems after taking finerenone, also known as "treatment emergent adverse events" (TEAEs). Additionally, they will collect blood samples to measure levels of an electrolyte called potassium and monitor blood pressure. They will also assess kidneys function using the estimated glomerular filtration rate (eGFR).

In this study, which is an extension of the earlier done FIORE study, finerenone will also be studied in newly enrolled newborns under 6 months with heart failure and LVSD and children and young adults from the FIORE study. The participants will be aged from newborns up to 18 years. All the participants will continue to receive their standard treatment as routine care for heart failure, along with finerenone during the study.

The participants will be in the study for around 10 to 11 months, depending on whether they rolled-over from the FIORE study or are newly enrolled newborns and infants <6 months of age. They will take study treatment for up to 9 months. During this period, at least 6 visits are planned for participants. During these visits, the study team will:

* have their blood pressure, heart rate, temperature, respiratory rate, height and weight measured

* have blood samples taken

* have physical examinations

* have their heart examined by an electrocardiogram and echocardiography

* answer questions about their medication and whether they have any adverse events, or have their parents or guardians' answer

* for newborns and infants, evaluate the acceptability of the study drug formulation through parents or guardians' feedback.

An adverse event is any medical problem that a participant has during a study. Doctors keep track of all adverse events that happen in studies, even if they do not think the adverse events might be related to the study treatments.

The doctors will check the participants' health a month after the participants take their last treatment.

开始日期2026-01-05 |

申办/合作机构 |

NCT07181135

A Parallel-group, Randomized, Prospective, Interventional, Double-blind, Multicenter Global Phase 3 Study to Investigate the Efficacy and Safety of Finerenone Versus Placebo, in Participants With Chronic Kidney Disease Not Using Renin-angiotensin-system Inhibitors

Study to demonstrate efficacy of finerenone when compared to placebo in reducing albuminuria in participants with chronic kidney disease (CKD) not using renin-angiotensin-system (RAS) inhibitors.

开始日期2025-12-01 |

ChiCTR2500110300

A Sequential Study of Finerenone in Peritoneal Dialysis Patients: A Multicenter, Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Effect of Finerenone on Left Ventricular Hypertrophy in Peritoneal Dialysis Patients with Heart Failure (LVEF >= 40%)

开始日期2025-11-30 |

申办/合作机构- |

100 项与 非奈利酮 相关的临床结果

登录后查看更多信息

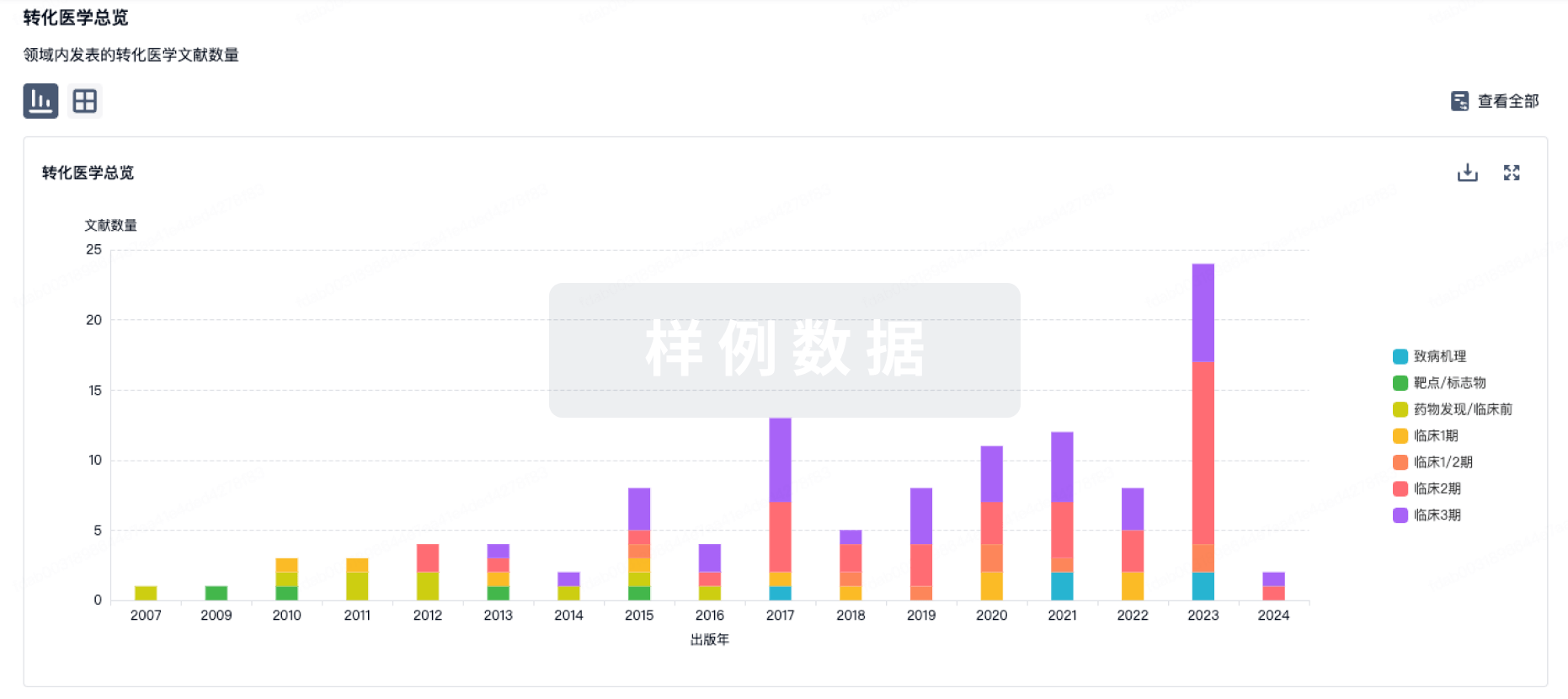

100 项与 非奈利酮 相关的转化医学

登录后查看更多信息

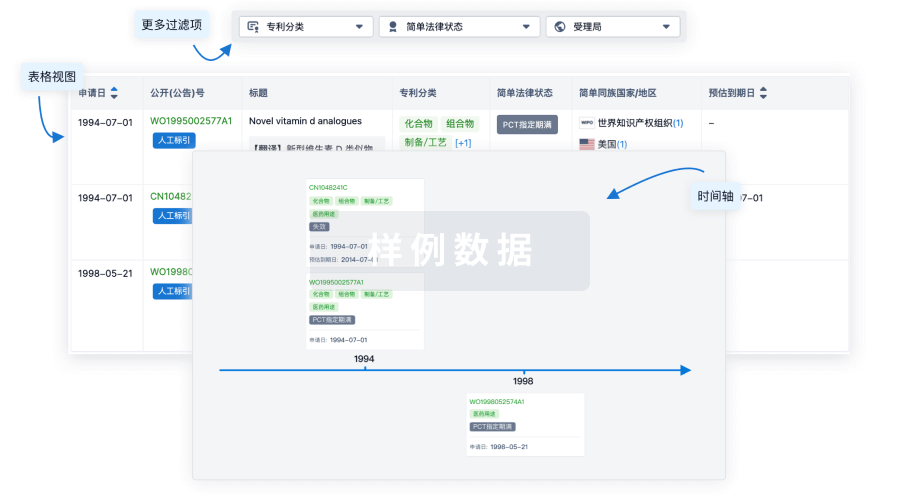

100 项与 非奈利酮 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

781

项与 非奈利酮 相关的文献(医药)2026-01-01·AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY

Coronary Artery Disease in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

Review

作者: Falcão, Luiz Menezes ; Ono, Ryohei

Coronary artery disease (CAD), including both obstructive epicardial coronary artery disease and coronary microvascular dysfunction (CMD), is a common and impactful contributor to heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). CAD is associated with worse outcomes, progressive myocardial remodeling, and transition to reduced ejection fraction. CMD, which is particularly prevalent in women, impairs myocardial perfusion and energetics. This leads to exercise intolerance and elevated filling pressures. Emerging treatments such as sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors and finerenone offer benefit across HFpEF phenotypes, including those with ischemia. Multimodal diagnostic approaches, such as positron emission tomography, cardiovascular magnetic resonance, Doppler echocardiography, and invasive coronary physiology, are essential to identify CMD and subclinical CAD in appropriate patients. In conclusion, recognizing ischemic phenotypes within HFpEF is critical for risk stratification and therapeutic decision-making. Future studies should focus on phenotype-specific strategies to improve outcomes in this heterogeneous syndrome.

2025-12-31·RENAL FAILURE

Observation of the therapeutic effect of finerenone, a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist, in patients with non-diabetic CKD

Article

作者: Jin, Li ; Li, Huixian ; Lv, Jia ; Lu, Wanhong ; Han, Jing ; Zhang, Wenjing ; Feng, Jie ; Wang, Zhigang ; Sun, Jiping ; Li, Fang

Finerenone, a nonsteroidal mineralocorticoid receptor antagonist, exhibits anti-fibrotic and anti-inflammatory properties. While numerous studies have demonstrated its efficacy in reducing kidney and cardiovascular events in diabetic kidney disease, data on non-diabetic chronic kidney disease (CKD) remain limited. This retrospective study evaluated the safety and efficacy of finerenone in adult patients with non-diabetic CKD. The primary study parameters included estimated glomerular filtration rate (eGFR), 24-h proteinuria, serum potassium (sK+), and serum albumin. A total of 78 patients met the eligibility criteria. Following finerenone treatment, the overall efficacy rate was 61.5% (n = 48). Among responders, 24-h proteinuria significantly decreased (1.71 ± 0.32 g/d at baseline, 0.64 ± 0.14 g/d at 3 months, and 0.55 ± 0.14 g/d at 6 months), while eGFR showed a transient decline (88.34 ± 4.48 mL/min/1.73 m2 at baseline, 82.09 ± 4.69 mL/min/1.73 m2 at 3 months, and 87.05 ± 6.21 mL/min/1.73 m2 at 6 months). Serum potassium fluctuated slightly (4.23 ± 0.07 mmol/L at baseline, 4.46 ± 0.07 mmol/L at 3 months, and 4.41 ± 0.08 mmol/L at 6 months), whereas serum albumin progressively increased (39.17 ± 0.93 g/L at baseline, 41.80 ± 0.70 g/L at 3 months, and 42.24 ± 0.70 g/L at 6 months). Among patients with IgA nephropathy (IgAN), 50% (n = 20) achieved proteinuria reduction. Adverse effects were minimal. Finerenone effectively reduced proteinuria in non-diabetic CKD patients with minimal impact on eGFR and sK+, supporting its efficacy and safety in real-world clinical practice in China.

2025-12-31·JOURNAL OF MEDICAL ECONOMICS

Cost-effectiveness of finerenone therapy for patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes in England & Wales: results of the FINE-CKD model

Article

作者: Roy-Chaudhury, Prabir ; Folkerts, Kerstin ; Levy, Pierre ; Mernagh, Paul ; Pochopień, Michał ; Drzewiecka, Aleksandra ; Millier, Aurélie ; Cherney, David ; Sullivan, Sean D. ; Morris, Stephen

OBJECTIVE:

Chronic kidney disease (CKD) is the leading cause of kidney failure, end-stage kidney disease (ESKD), and cardiovascular (CV) events in patients with type 2 diabetes (T2D). The FIDELIO-DKD trial demonstrated that finerenone lowered the risk of renal and CV events in patients with CKD and T2D, regardless of cardiovascular disease history. This study evaluated the cost-effectiveness of finerenone added to background treatment (finerenone + BT) versus background treatment (BT) alone in patients with CKD and T2D from the perspective of the National Health Service in England and Wales.

METHODS:

A lifetime Markov model assessed the indicated usage of finerenone for the treatment of stage 3 or 4 CKD with albuminuria associated with T2D in adults, as per the relevant marketing authorization. The model structure considered kidney disease progression and CV risk, with health states encompassing patients' kidney disease stage and CV event profiles, using patient-level data from the FIDELIO-DKD trial. Model outcomes were life years, quality-adjusted life years (QALYs), per-patient costs, incremental costs, and incremental cost-effectiveness ratio (ICER). Sensitivity and scenario analysis were performed, including an analysis exploring the impact of real-world data which suggests more frequent sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitor use in the United Kingdom since FIDELIO-DKD.

RESULTS:

Patients receiving finerenone experienced kidney and CV benefits, including reduced rates of nonfatal CV events and CV deaths, translating to improvements in survival and quality-adjusted life years (QALYs) of 6.11 and 5.97 per patient for finerenone + BT versus BT, respectively. Total discounted per-patient costs were £48,940 for finerenone + BT and £47,716 for BT alone, resulting in an incremental cost-effectiveness ratio of £8,808 per QALY gained for finerenone + BT versus BT.

CONCLUSION:

Sensitivity and scenario analyses, including more frequent SGLT2 inhibitor use consistent with real-world data, indicate a robust ICER that remains within the bounds of what is typically considered cost-effective.

369

项与 非奈利酮 相关的新闻(医药)2025-10-22

点击“蓝字”关注我们

编者按:糖尿病肾脏病(DKD)是糖尿病常见的微血管并发症之一,发病隐匿、进展迅速,不仅显著增加终末期肾病(ESKD)风险,还大幅提升心脑血管事件和死亡率,已成为威胁患者健康的重要挑战。为此,本期特别策划“十问十答”,邀请南昌大学第一附属医院徐积兄教授围绕DKD流行病学、筛查时机、诊断指标、早期干预及中西医结合治疗等问题进行全面解析,旨在为一线临床提供实用参考,推动DKD管理模式的优化。

Q1

请您介绍下何为糖尿病肾脏病(DKD),其发病情况如何?

徐积兄教授:糖尿病肾脏病(DKD)是指由糖尿病所致的慢性肾脏病(CKD),病变可累及全肾(包括肾小球、肾小管、肾间质及肾血管等)[1]。随着我国糖尿病患病率的爆发式增长,DKD患者数也随之增加。多项流行病学研究结果显示,DKD在糖尿病患者中的发生率约为 20%~40%[2],而且随着糖尿病病程的延长,发病率明显增加。

Q2

对于糖尿病患者而言,为何要重视DKD的早期筛查和治疗?

徐积兄教授:DKD早期症状隐匿,一旦进展至大量蛋白尿,即尿白蛋白/肌酐比值(UACR)≥300 mg/g,发展至终末期肾病(ESKD)的速度明显增加,约为其他肾脏病变的14倍[3]。通过早期筛查,早期发现并及时干预是延缓DKD进展最有效的方式[4]。DKD的危害不容忽视,不仅会引起慢性肾功能不全,导致ESKD,需要进行透析治疗或肾移植,还会增加患者心脑血管疾病发生的风险,严重影响患者生活质量,增加死亡率[4]。

Q3

哪些人群需要进行DKD的筛查,筛查时机和频率是怎样的?

徐积兄教授:根据《中国糖尿病防治指南(2024版)》[1],2型糖尿病(T2DM)在确诊时即应进行DKD筛查,而1型糖尿病(T1DM)一般在确诊5年后进行DKD筛查,以后均应每年至少筛查1次。一旦确诊为 DKD,就应进行肾病进展危险分层,并根据不同危险分层进行相应的每年至少1~4次随访评估。值得注意的是,早发T2DM患者(40岁之前)的DKD风险显著高于晚发糖尿病患者[5]。因此,对于早发的糖尿病患者,我们更应注重其DKD筛查。

Q4

如何进行DKD的筛查,您认为哪些指标尤为值得关注?

徐积兄教授:DKD筛查评估指标主要包括尿白蛋白/肌酐比值(UACR)和估算肾小球滤过率(eGFR)。此外,还有糖尿病视网膜病变(DR)以及一些早期筛查生物标志物,如尿液结合珠蛋白、尿液胱抑素C等。其中蛋白尿是DKD早期最常见的现象,推荐采用随机尿液样本测定尿白蛋白,同时检测尿肌酐对白蛋白进行校正(即UACR),以便能够快速反映尿白蛋白的排泄情况,有助于早期识别和诊断DKD[4]。

Q5

对于确诊DKD的患者,如何进行早期治疗,有哪些手段?

徐积兄教授:无论是根据指南推荐还是临床实际情况,针对DKD均应采用综合治疗,包括中西医结合治疗。DKD的早期治疗以控制血糖、血压、血脂达标及减少尿蛋白为主要目标,包括应用钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)、肾素血管紧张素系统(RAS)抑制剂、新型盐皮质激素受体拮抗剂(MRA)等。但尽管如此,仍难以阻断DKD的进展,存在较大未满足需求。在此背景下,传统中医药在DKD治疗中发挥着重要的作用。临床实践表明,中医药在改善临床症状、降低蛋白尿、减轻肾脏炎症和纤维化等方面体现出独特的优势。在越来越多循证证据的支持下,指南/共识建议在DKD治疗中可选用有效中成药,强调中西医结合治疗的重要性[1,5]。

Q6

在DKD中成药治疗方面,指南/共识有哪些特别推荐的药物?

徐积兄教授:在DKD中成药治疗方面,黄葵胶囊受到多个指南/共识的推荐。其中在《糖尿病肾脏病中西医结合防治专家共识(2023 版)》[2]中,黄葵胶囊被列为Ⅰa 级推荐的DKD治疗中成药。《国家基层糖尿病肾脏病防治技术指南(2023)》[6]更是将其作为唯一推荐治疗DKD的中成药,并且黄葵胶囊单药使用时与血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)有相似的降尿蛋白疗效,与ARB联用时能够在ARB的基础上进一步降低尿蛋白的水平。《中国糖尿病防治指南(2024版)》[1]和《糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南》[7]均明确指出,黄葵胶囊能降低DKD患者的尿白蛋白水平。

Q7

您如何看待黄葵胶囊与常用西药(如ACEI/ARB等)联合治疗的优势?

徐积兄教授:黄葵胶囊在与常规西药[如血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)/ARB、SGLT2i]联合使用时,均表现出优于单药治疗的疗效。一项多中心、随机、双盲、平行对照临床研究[8]显示,黄葵胶囊与厄贝沙坦改善白蛋白/肌酐比值(ACR)疗效相当且更具优势,两者联用疗效更加显著。Meta分析证实,在早期DKD患者中,黄葵胶囊与ACEI/ARB类药物联合使用,降低蛋白尿、改善肾功能的疗效更为显著[9]。另有研究显示,与单用达格列净相比,黄葵胶囊联合达格列净治疗DKD患者,尿蛋白的下降率更为显著,可进一步改善肾功能指标[10]。

此外,黄葵胶囊的安全性良好,在单药治疗组和联合治疗组中均未观察到严重肝功能损害或肾功能下降等不良事件[8]。因此,黄葵胶囊与常用西药(如ACEI/ARB、SGLT2i等)的联合方案为DKD早期治疗提供了更优选择。

Q8

黄葵胶囊应该从何时开始使用?不同病程阶段有何应用特点?

徐积兄教授:基于目前的研究证据和专家共识,黄葵胶囊在DKD确诊时即可考虑应用[2,9]。尿蛋白是DKD临床诊断、危险分层的主要依据,也是DKD肾脏病变进展的主要驱动因素。建议根据蛋白尿水平选用具有降低蛋白尿疗效的中西药物。在微量蛋白尿期(即UACR 30~300 mg/g)就可开始黄葵胶囊治疗,通常与常规西药(如SGLT2i、GLP-1RA、非奈利酮)联合使用[2]。对于大量蛋白尿(UACR>300 mg/g)的患者而言,同样也可将黄葵胶囊与其他药物联合使用,来最大程度地减缓肾功能的恶化[2]。

Q9

如何正确使用黄葵胶囊?具体的用药方法和剂量是怎样的?

徐积兄教授:根据《黄葵胶囊治疗慢性肾脏病临床应用专家共识(2025版)》(以下简称专家共识)[11],可以单独使用黄葵胶囊治疗尿蛋白<3 g/24 h的CKD患者,观察周期为3个月。若改善不显著可考虑联合用药或换药建议;对于尿蛋白>3 g/24 h的CKD患者,使用黄葵腔囊需联合用药(包括ACEI或ARB等)。根据专家共识,可依据年龄来调整黄葵胶囊的用药剂量。值得注意的是,孕妇禁用。

Q10

除了药物治疗外,您对DKD患者生活管理有哪些建议?

徐积兄教授:生活方式干预对于DKD患者同样至关重要。包括(1)饮食管理:合理控制总热量,达到或维持理想体重,低盐、优质蛋白饮食。(2)运动干预:推荐每周进行至少 150 min与心肺功能匹配的运动;同时,建议每周至少进行两次抗阻训练,以有效维持肌肉量、延缓肌肉流失。(3)戒烟限酒:糖尿病患者需要戒烟限酒,并保持规律作息,积极配合治疗。(4)体重管理:超重或肥胖 T2DM 患者建议至少减重 5%,所有糖尿病患者应控制并维持在理想体重水平[4]。

专家简介

徐积兄 教授

南昌大学第一附属医院

医学博士,主任医师、教授,博士研究生导师

南昌大学第一附属医院内分泌代谢科主任,内分泌代谢病医学中心主任

江西省内分泌代谢病临床医学研究中心主任

中国医师协会甲状腺肿瘤消融治疗技术培训基地主任

江西省卫生健康突出贡献中青年专家

中华医学会内分泌学分会常务委员

中国医师协会内分泌代谢科医师分会委员

中国生物医学工程学会干细胞工程技术分会常务委员

中国微循环学会糖尿病与微循环分会常务委

江西省医学会内分泌学分会主任委员

江西省整合医学学会内分泌与糖尿病学分会主任委员

江西省医学会糖尿病分会副主任委员

江西省转化医学学会副理事长

先后承担国家自然科学基金4项等20余项科研课题;曾获省科技进步奖1项,在DiabetesCare、Cell ReportsMedicine等期刊上发表学术论文80余篇(第一或通信作者)

参考文献:(上下滑动查看更多)

[1]中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病防治指南(2024版)[J]. 中华糖尿病杂志,2025,17(1):16-139. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20241203-00705.

[2]中国中西医结合学会内分泌专业委员会糖尿病肾脏病专家委员会,中国微循环学会中医与微循环专业委员会. 糖尿病肾脏病中西医结合防治专家共识(2023版). 中华糖尿病杂志,2023,15(08):690-702. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20230523-00216

[3]Collins AJ, Foley RN, Chavers B, et al. 'United States Renal Data System 2011 Annual Data Report: Atlas of chronic kidney disease & end-stage renal disease in the United States. Am J Kidney Dis. 2012 Jan;59(1 Suppl 1):A7, e1-420. doi: 10.1053/j.ajkd.2011.11.015. PMID: 22177944.

[4]《糖尿病肾脏病早期筛查与管理专家共识》编写组. 糖尿病肾脏病早期筛查与管理专家共识(2025版). 中华糖尿病杂志,2025,17(07):786-800. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20241231-00768.

[5]Li L, Ji L, Guo X, et al. Prevalence of microvascular diseases among tertiary care Chinese with early versus late onset of type 2 diabetes. J Diabetes Complications. 2015 Jan-Feb;29(1):32-7. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2014.08.010. Epub 2014 Sep 3. PMID: 25256018.

[6]中华医学会糖尿病学分会,国家基本公共卫生服务项目基层糖尿病防治管理办公室. 国家基层糖尿病肾脏病防治技术指南(2023). 中华内科杂志,2023,62(12):1394-1405. DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20231017-00223.

[7]中华医学会肾脏病学分会专家组.糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南.中华肾脏病杂志,2021,37(03):255-304.DOI:10.3760/cma.j.cn441217-20201125-00041.

[8]Zhao J, Tostivint I, Xu L, et al. Efficacy of Combined Abelmoschus manihot and Irbesartan for Reduction of Albuminuria in Patients With Type 2 Diabetes and Diabetic Kidney Disease: A Multicenter Randomized Double-Blind Parallel Controlled Clinical Trial. Diabetes Care. 2022 Jul 7;45(7):e113-e115. doi: 10.2337/dc22-0607. PMID: 35613364; PMCID: PMC9274216.

[9]张苗苗,张庆,李冰,等.黄葵胶囊联合ACEI/ARB类药物治疗早期糖尿病肾病随机对照研究的Meta分析和试验序贯分析[J].中国医院用药评价与分析, 2023, 23(3):329-338.

[10]蒋美琼,赵康宁,刘丹丹.黄葵胶囊联合达格列净治疗糖尿病肾病疗效观察[J].实用中医药杂志, 2023, 39(2):305-308.

[11]中华中医药学会肾病分会,黄葵胶囊治疗慢性肾脏病临床应用专家共识项目组,杨洪涛. 黄葵胶囊治疗慢性肾脏病临床应用专家共识[J]. 中国实用内科杂志,2025,45(3):216-226. DOI:10.19538/j.nk2025030108.

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

最新《国际糖尿病》读者专属微信交流群建好了,快快加入吧!扫描左边《国际糖尿病》小助手二维码(微信号:guojitnb),回复“国际糖尿病读者”,ta会尽快拉您入群滴!

(来源:《国际糖尿病》编辑部)

版权声明

版权属《国际糖尿病》所有。欢迎个人转发分享。其他任何媒体、网站未经授权,禁止转载。

临床结果临床研究

2025-10-21

·短话说肾

肾病线上咨询请点这里

2025+KDIGO+IgA肾病和IgA血管炎临床实践管理指南.pdf

2025-KDIGO-IgA肾病和IgA血管炎临床实践管理指南(中文翻译版).pdf

蛋白尿是慢性肾脏病(CKD)的常见临床表现,也是导致 CKD 进展及其相关并发症的独立危险因素之一。

基于此,2024 KDIGO 慢性肾脏病评估和管理指南推荐结合肾小球滤过率和尿白蛋白水平对 CKD 患者进行危险分层,并给予年度筛查/治疗频次建议(见表 1)。

如表所示,尿白蛋白水平越高,不同 eGFR 水平的不良事件风险均越高。

因此,蛋白尿管理是 CKD 临床综合管理的重要一环。

《中国糖尿病合并慢性肾脏病临床管理共识》推荐「30-30」蛋白尿管理原则:

尿白蛋白/肌酐比值(UACR)≥ 30 mg/g 积极启动干预;管理目标为 UACR 降低幅度 ≥ 30%,糖尿病合并肾病患者可降至<30 mg/g。

▼ 表1 慢性肾脏病危险分层

近年来,越来越多的研究证实,继发性血流动力学改变和代谢紊乱等因素可导致各种病因的 CKD 进展,减少蛋白尿的药物除了针对肾脏原发病的治疗药物(如糖皮质激素、免疫抑制剂等)之外,用于改善血流动力学、代谢因素以及具有抗炎、抗纤维化的药物亦具有明确的降低尿蛋白作用以及肾心靶器官获益,且适用人群更广。

一

血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)

或

血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB)

ACEI/ARB 作用于肾素-血管紧张素(RAS)系统,除有效降低系统高血压外,可以通过舒张小动脉(扩张出球 > 入球)降低肾小球有效滤过压,减少蛋白尿的发生;还能保护肾小球足细胞、减少细胞外基质蓄积等,延缓肾纤维化进展。

其肾脏保护作用独立于它的降压作用。

ACEI/ARB 是 CKD 患者降尿蛋白的一线治疗药物,在 CKD 早期阶段即应使用。

2024 KDIGO 指南推荐对 CKD G1~G4 期伴白蛋白尿 A2~A3 期的患者启用 ACEI/ARB 治疗,并尽可能滴定到已获批的最大可耐受剂量,以达到最大的临床获益。

1.用法用量

ACEI/ARB 用于降尿蛋白的剂量一般比常规降压剂量大,应先从小剂量开始使用,逐渐增量至最大可耐受剂量(该类药物的国内说明书大多未明确用于 CKD 患者降尿蛋白的使用剂量;2024 KDIGO 指南推荐可增至已获批的最高耐受剂量),推荐剂量详见表 2。

长疗程(数月或数年)用药显现疗效。

使用大剂量时建议可分次服用,避免血压过度降低。

建议启用或增加 ACEI/ARB 剂量 2~4 周内监测血压、血肌酐和血钾变化,用药剂量应根据患者具体情况进行个体化调整:

① 在首次使用这类药物的 4 周内可能出现血清肌酐(SCr)升高,若轻度升高(升幅 ≤ 30%),为正常反应,可继续用药;若升幅>30% 则提示肾缺血明显,应停用 ACEI/ARB,并努力寻找肾缺血病因设法解除,假若肾缺血能被纠正且 SCr 恢复至用药前水平则可再用,否则不宜再用。

② 存在症状性低血压,或使用口服降钾药等治疗后高钾血症仍控制不佳,或治疗肾衰以减轻尿毒症症状时(eGFR<15 mL/min/1.73 ㎡),应考虑减量或停用 ACEI/ARB。

③ 当 CKD 患者 eGFR 低于 30 mL/min/1.73 ㎡ 时可继续使用 ACEI/ARB,用药期间注意密切监测血压、血钾等。

▼ 表2 CKD患者使用ACEI/ARB推荐剂量

2.注意事项

禁用人群:妊娠期妇女、重度高钾血症(≥ 6.5 mmol/L)、双侧肾动脉狭窄、血管神经性水肿、对该类药物过敏者禁用。

慎用人群:高钾血症( > 5.5 mmol/L)、有症状的低血压(收缩压 < 90 mmHg)、左室流出道梗阻(如主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病)、严重肝肾功能不全的患者慎用。

不良反应:低血压、高钾血症、血肌酐升高、心悸、头痛、过敏反应(神经血管性水肿、皮疹)、血象异常(白细胞减少等)、干咳(ACEI 类药物可能出现)等。

药物相互作用:避免 ACEI、ARB、直接肾素抑制剂(阿利吉仑)及血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂(沙库巴曲缬沙坦)这几类药物之间联用。

其中 ACEI 不得在开始沙库巴曲缬沙坦治疗前 36 小时及停止沙库巴曲缬沙坦治疗之后 36 小时内使用。

二

钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂

(SGLT2i)

SGLT2i 最初作为新型口服降糖药上市,通过抑制近端小管 SGLT2 减少肾脏对葡萄糖的重吸收,增加尿糖排泄,从而降低血糖。

近年来,一系列研究证明 SGLT2i 具有独立于降糖作用的心肾保护作用。

肾脏内 SGLT2i 介导的排钠作用增加钠流向致密斑,激活管⁃球反馈,导致入球血管收缩降低肾小球滤过压,有利于降低尿蛋白。

2024 KDIGO 指南强调 SGLT2i 应作为 CKD 一线治疗药物,推荐以下 CKD 人群使用 SGLT2i 治疗:

① eGFR ≥ 20 mL/min/1.73 ㎡、合并 2 型糖尿病的 CKD 患者

② eGFR ≥ 20 mL/min/1.73㎡ 且 UACR ≥ 200 mg/g 或患有心力衰竭(无论蛋白尿水平如何)的成人 CKD 患者

③ eGFR 20~45 mL/min/1.73 ㎡ 且 UACR < 200 mg/g 的成人 CKD 患者

1.用法用量

目前有 CKD 获益证据且已在国内上市的 SGLT2i 包括:恩格列净、达格列净、卡格列净,其推荐用法用量见表 3。

一旦启动 SGLT2i 治疗,即使 eGFR 低于 20 mL/min/1.73 ㎡ 仍然可以继续使用,除非不耐受或启动肾脏替代治疗(肾脏替代治疗患者使用 SGLT2i 的循证依据尚不充足)。

建议在开始 SGLT2i 治疗的 2~4 周内监测患者肾功能、血压和血容量:

① 若 eGFR 降幅 < 30%,无需停用 SGLT2i ,但需监测 eGFR 水平变化

② 若 eGFR 降幅 ≥ 30%,建议停药,并寻找可能原因

▼ 表3 CKD患者使用SGLT2i推荐剂量

2.注意事项

禁用人群:对 SGLT2i 有严重超敏反应(如过敏反应或血管性水肿)者禁用。

因目前无循证证据支持,以下 CKD 患者不适用 SGLT2i 治疗:1 型糖尿病患者、肾移植患者、正在使用大剂量激素或免疫抑制剂的患者、大量白蛋白尿(UAC≥5000 mg/g)患者、多囊肾患者。

慎用人群:存在血容量不足、泌尿生殖道感染风险(泌尿生殖系统结构异常、反复泌尿生殖道感染史、长期留置导尿管等)、低血糖或酮症酸中毒风险较高的患者慎用,用药前需先尽量纠正这些风险因素。

不良反应:酮症酸中毒、急性肾损伤、与胰岛素和胰岛素促泌剂联用引起低血糖、生殖系统真菌感染、尿脓毒症和肾盂肾炎、会阴坏死性筋膜炎、骨折等。

用药宣教:用药期间应注意规律饮食,适量多饮水、勤排尿,加强会阴局部清洁。

用药期间若发生以下情形应立即停用 SGLT2i 或咨询医师:

① 出现明显乏力、过度口渴、呕吐、腹痛、腹泻、尿量减少、神志改变等症状

② 拟行外科手术或需长时间禁食

③出现急性疾病或严重泌尿生殖道感染

待这些危险因素解除后可在医师指导下考虑重启 SGLT2i 治疗。

三

非奈利酮

非奈利酮属于非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂,能高选择性、强效拮抗肾心组织盐皮质激素受体,直接抑制和延缓盐皮质激素过度活化所致的肾心炎症纤维化和相关损伤。

多项临床研究证明非奈利酮具有肾脏和心血管保护作用。

指南推荐使用非奈利酮治疗 CKD 伴 2 型糖尿病患者,对于 eGFR>25 mL/min/1.73 ㎡、血钾正常以及在使用最大耐受剂量的 ACEI/ARB 后仍存在蛋白尿(UACR>30 mg/g)的成人糖尿病患者,建议使用非奈利酮治疗。

对于非糖尿病 CKD 患者,目前已有小样本量真实世界研究数据表明,非奈利酮也能有效降低尿蛋白、延缓肾病进展且安全性较好,相关大规模研究正在进行中。

1.用法用量

先根据患者用药前的血钾和 eGFR 水平确定起始剂量,见表 4。

▼ 表4 非奈利酮推荐起始剂量

再根据患者启用或调整非奈利酮剂量后 4 周内的血钾和 eGFR 水平进行剂量调整,见表 5。

▼ 表5 基于当前血钾水平和当前非奈利酮剂量的剂量调整

整个治疗期间,需持续规律性监测血钾及 eGFR 水平(最长每 4 个月监测 1 次)以指导剂量调整,若患者 eGFR ≥ 15 mL/min/1.73 ㎡ 可维持治疗,若进展至终末期肾病(eGFR < 15 mL/min/1.73 ㎡),应停用非奈利酮。

2.注意事项

禁忌人群:对非奈利酮活性成分或任何辅料过敏者;正在接受 CYP3A4 强效抑制剂(伊曲康唑、克拉霉素、酮康唑、利托那韦、奈非那韦、考比司他、泰利 霉素或奈法唑酮)联合治疗的患者;原发性肾上腺皮质功能减退症患者。

不良反应:高钾血症、低血压、高尿酸血症、肾小球滤过率下降、血红蛋白降低等。

用药宣教:非奈利酮主要经 CYP3A4 代谢,影响 CYP3A4 代谢活性的药物或食物可能影响非奈利酮血药浓度,需谨慎联用或酌情调整非奈利酮剂量。

在非奈利酮治疗期间不应使用葡萄柚或饮用葡萄柚汁。

四

胰高血糖素样肽-1受体激动剂

(GLP-1RA)

GLP-1RA 为一类新型降糖药,以葡萄糖浓度依赖性方式刺激胰岛素分泌并抑制胰高糖素释放来改善葡萄糖代谢。

近年来多项大型临床研究结果表明 GLP-1RA 具有独立于降糖作用的心肾脏保护作用,GLP-1RA 可有效降低 CKD 合并糖尿病患者尿蛋白排泄,降低复合肾脏终点事件的发生风险,其机制尚未完全阐明。

指南推荐 GLP⁃1RA 用于治疗 2 型糖尿病合并 CKD 的成人患者,对于使用二甲双胍和 SGLT2i 治疗后血糖不达标,或不能使用这些药物(有禁忌症或用药不耐受)的患者,推荐使用长效 GLP⁃1 RA 治疗。

1.用法用量

目前有心肾获益证据且已在国内上市的长效 GLP-1RA 包括:利拉鲁肽、司美格鲁肽、度拉糖肽。推荐用法用量见表 6。

▼ 表6 2型糖尿病并CKD成人患者使用长效GLP-1RA推荐剂量

2.注意事项

禁用人群:对 GLP-1RA 有严重超敏反应(如过敏反应或血管性水肿)者禁用。有甲状腺髓样癌(个人或家族史)、多发性内分泌腺瘤病 2 型或胰腺炎病史的患者禁用。

不良反应:胃肠道反应(常见恶心、呕吐、腹泻等)、低血糖、心率加快、急性胰腺炎、急性胆囊疾病等。

用药宣教:胃肠道反应较常见(注意适当补液避免脱水),应从小剂量起始,逐渐加量,以减轻胃肠道反应。

IgAN药物研究新进展7(泽戈奇拜单抗)

揭秘肾脏衰老“密码”探寻治疗新径

IgAN药物硏究新进展6(迈泽妥单抗)

GLP-1RA改善CKD患者肾脏结局

IgAN药物硏究新进展5(菲泽妥单抗)

读懂第一次及第二次“晨尿”

IgAN药物硏究新进展4(瑞利珠单抗)

SGLT-2i降蛋白尿与BMI相关

IgAN药物研究新进展3(伊普可泮)

压垮肾脏最沉重一击是什么

IgAN药物研究新进展2(司帕生坦)

治疗CKD五大类常用药用法梳理

阿曲生坦治疗IgAN研究新进展

CKD患者安全的肌酐控制目标

短话说肾文辑25年09月

梳理|KDIGO 2025 IgA肾病指南

判断CKD病情轻重的六个标准

(中英文对照版)KDIGO 2025 IgA肾病指南

非奈利酮为各CKD分期患者带来获益

(中文版)KDIGO 2025 IgA肾病指南

非奈利酮与恩格列净合用优于单药

(图解版)KDIGO 2025 IgA肾病指南

(PDF版)KDIGO 2025 IgA肾病指南

KDIGO 2025 IgAN指南核心要点

肾小球病和肾小管病有何不同

非奈利酮有效缓解IgAN患者蛋白尿

达格列净原研药能进集采降价吗

解读肾功报告中易忽视的指标

肾小球硬化≥10%是IgAN患者预后不良独立预测指标

耐赋康®五项核心分析验证价值

激素对IgAN患者总IgA水平影响

IgAN治疗新策略与長期管理路径

尿蛋白六项检查解读

解读2025 KDIGO IgA肾病指南

中国糖尿病肾病地图发布

重磅《2025 KDIGO IgA肾病指南》正式发布

CKD与新发癌症风险荟萃分析

耐赋康®持续用1年显著降蛋白尿

体力活动减缓年龄相关肾功下降

耐赋康®用一疗程后再怎么办

膜性肾病(MN)的诊断思路

耐赋康®(布地奈德肠溶胶囊)说明概要

IgAN四类治疗药物谁效果最好

耐赋康®7项最新真实世界数据亮相

CKD女性怀孕不同分期风险不同

IgA肾病治疗药物急速变脸井喷

免费复方药丸:体力活动与CKD

得了慢性肾脏病(CKD)该怎么办

肾源性水肿病因和鉴别要点

CVD患者中CKD漏诊率高

人生海海“肾”始“肾”终

代谢性酸中毒是IgAN并发症

IgAN风险因素组合影响肾脏预后

重磅:飞赫达®IgA肾病适应症获批

CKD四类靶点药物深度解析

斯贝利单抗治IgAN上市申请获受理

低蛋白饮食在CKD中的成本效益

重磅发布《中国IgA肾病患者诊疗现状蓝皮书》(提供PDF版本下载)

JAMA:延缓CKD进展“三驾马车”

CKD是加速全身衰老的引擎

耐赋康®与传统激素的区别

慢性肾脏病(CKD)管理专题

24h尿蛋白定量检测影响因素

IgAN发病机制靶向治疗新选择

15项核心肾功能检查全解读

肾病治疗药中的"跨界英雄"

IgAN病理报告解读10篇30问

尿素氮和肌酐谁升高对肾伤害大

IgA肾病治疗的新范式

食物不安全驱动CKD的隐形毒素

构建IgA肾病治疗的三大支柱

LIF水平可预测IgAN肾脏结局

IgAN活检见红细胞管型预后好

终于有了伤肾的安全底线

短话说肾文辑25年08月

简讯:耐赋康®25年中期业绩发布

空气污染与肾功能下降的关联

简讯:首創Gd-lgA1检测试剂将获批

老年人用止痛药对肾脏的影响

重磅:泰它西普Ⅲ期临床试验成功

肾内科是内科中的"万金油"

激素治疗可改善高进展风险IgAN

SGLT2i成急性肾损伤新防线

KDIGO预防CKD争议会议共识报告

关于肾萎缩的五个关键问题

重定肾功能:年龄改写诊断标准

CKD患者血压管理破局“秘籍”

IgA肾病中西医结合治疗现状

尿液红细胞位相分析检查

斯贝利单抗改写IgAN治疗逻辑

发生AKI后及时停RAS抑制剂

IgA肾病新药研发的“明星赛道”

超全血尿诊断思路与预后

重磅:诺锐达®IgAN适应症获批

抗生素“伤肾”的风险与诊断

非奈利酮联合用药新循证方案

新见解:钾摄入不足加速肾病恶化

油盐与高血压的交互关系

有关药物性肾损害全知道

SGLT2i+斯帕森坦治IgAN显效

老年人肾功能评估进展与策略

从“无用”到“必做”的肾病筛查转变

九大继发性IgA肾病诊疗总览

AKI转化为CKD的危险因素及干预策略

中国肾病数据网络新版报告

肠道菌群是肾病下一个治疗靶点

泰它西普治疗IgA肾病新证据

饮食扭转肠道菌群驱动的肾病

心和肾两个"难兄难弟"的对话

CKD患者为何血流增大脑衰

原发性IgA肾病的辅助检查

SGLT2i在ICU战塲遭遇滑铁卢

IgA肾病个体化优化治疗策略

成人与儿童IgAN亚型截然不同

单纯肌酐高六大原因及应对策略

一款治便秘药从腸道健康护肾

肾三联核心用药要点

图解:肾脏最爱与最怕的事

非奈利酮治疗5个月蛋白尿降60%

尿常规检查有“管型”啥意思

尿蛋白总波动是哪里出问题

昨日已有耐赋康®从各平台发货

肾脏彩超报告的六个常见暗语

耐赋康®扩产获批患者用药可及

对寿命影响不大的六种常见肾病

肌酐与胱抑素C差别的隐藏风险

腰痛与肾脏病之关系

肌酐和尿量在AKI早期不敏感

CKD多重打击由累积共同引发

漫谈心率与脉压的“变奏曲”

超加工食品是肾脏健康隐形陷阱

糖肾早筛与管理专家共识(2025)

糖肾专家共识要点九问九答

短话说肾文辑25年07月

非奈利酮治CKD蛋白尿降60.9%

老年CKD治疗的4个关键问题

AKl对CKD的影响及对策

IgA肾病患者肾脏预后标志物

CKD患者认知障碍评估和管理

肥胖相关性肾病诊疗新进展

蛋白尿轨迹与肾衰竭的关联

延缓慢性肾脏病进展三大建议

CKD患者怎样让心脏“不受伤”

靶向APRIL改写IgAN治疗格局

CKD的多措并举全程管理

痛风性肾病病理图谱简介

停用伊普可泮对IgAN患者影响

糖化血红蛋白与CKD进展关系

糖尿病肾病的新旧分期

药物性肾损伤诊治综述

漫画:IgA肾病到底怎么来的

eGFR斜率“门槛”之争无必要

IgA肾病真实面貌与最新警示

肾脏“中暑”的三个信号

高龄老人急性肾损伤高发危险

耐赋康®说明书(25年3月12日修订版)

切掉一个肾对身体有何影响

AKI黄金48小时内需停RASi

感染加重IgA肾病如何防范

CKD患者便秘用药与肾脏结局

糖尿病前期患者eGFR降得更快

IgAN患者时间平均UPCR>2g/g风险高

司美格鲁肽获批CKD新适应证

牛津分类在激素治IgAN的效果预测

CKD流行病学特征与临床应对

尿比重小指标后的大秘密

甲状腺激素升高可导致肾损伤

CKD患者何时会进展成尿毒症

肾脏不适当用药目录专家共识

染发剂里的"肾脏刺客"

耐赋康®进医保半年即缺货断供

非奈利酮是对抗CKD"新型武器″

2025 ERA关于IgA肾病新证据

eGFR的体重盲区与精准卡尺

慢性肾脏病会“影响脑子”

IgAN長篇综述:进展现状未来

碳酸氢钠是延缓肾衰“利器”

最新IgA肾病九篇综述PDF版本

肾检前的六项关键注意事项

CKD多学科管理共识十要点

肾脏B超报告暗藏的“危险信号”

用SGLT2i后eGFR下降停药否

CKD治疗四支柱联合新疗法

肾功能到底如何评估

24h尿蛋白定量如何留取图解

IgA肾病析现状明方向择方案

肾不好到底能不能做增强CT

3D动画全方位了解肾脏

IgA肾病降尿蛋白治疗需趁早

小症状可能是CKD在“敲门”

三维动画了解肾病综合征

CKD合并高血压心肾获益密码

肾功指标β2-微球蛋白解读

脂肪如何通过神经“黑”入肾脏

肾活检针头:粗针料足风险大

减少IgAN尿蛋白的三种生坦

衰弱CKD患者肾衰风险预测

高血压肾病的诊治要点

国际权威专家共探IgAN诊疗未来

预防砷汞镉铅四个肾毒性物质

AKI确诊后48小时内停RASi

IgAN蛋白尿0.5g/天是关键红线

肾内科四个常见急症处理方案

IgAN战塲靶向药物带来曙光

泰它西普真实世界证据推动IgAN管理

AKI新生物标志物开启精准时代

IgA肾病"元凶"的犯罪自述

最新公布:我国透析人数118.3万

血压是肾功能下降的加速器

“沉默杀手”:尿毒症的致命真相

0.5g/d是IgA肾病的“保肾线”

百令胶囊需如此用才有效

原因不明肾病:CKDx新时代

聚焦IgA肾病治疗的精准探索

肾小管对肾脏健康至关重要

FGF-23为AKI新生物标志物

IgA肾病治疗新药6问6答

非巧合:牙周炎与CKD“形影不离”

血尿素氮(BUN)升高意义解读

IgA肾病治疗方案新范式

睡眠障碍和慢性肾脏病

短话说肾文辑25年06月

斯贝利单抗降IgAN患者蛋白尿51.2%

不花钱的“复方药丸”抗击肾病

如何诊断慢性肾脏病(CKD)

延缓CKD进展管理指南70条(2025)

SGLT2抑制剂使用注意事项

尿三杯"标本怎么留

中国肾脏疾病科学报告(第四版)

肾小球滤过率计算一图两表

儿童肾病药物选择新风向

IgAN诊疗:分层→施策→共管

隐藏的心肾杀手:肾动脉狭窄

他汀类药物可预防造影剂肾病

资料收藏:IgAN新药研发全景图

谁能准确预测CKD进展与死亡

您的肾功能正常吗

CKD患者五类治疗药物使用细节

猪肾异种移植救人曙光已来

CKD患者蛋白摄入营养新视角

CKD患者蛋白摄入的质与量

刷新认知:IgA肾病有否安全区

达格列净和恩格列净的区别

高温季急性肾损伤风险攀升

用恩格列净eGFR波动的临床意义

2025 ERA四摘要尽览肾病诊疗新视角

SGLT2i治疗CKD最新研究进展

斯贝利单抗治IgANIII期中期分析

揭示真实世界中IgAN治疗模式

住院CVD患者CKD诊断治疗漏诊

非奈利酮在CKD患者中的真实世界探索

降蛋白尿用单药还是"肾三联"

盘点IgA肾病治疗“新药”进展

急性eGFR下降会影响SGLT2i疗效吗

泽戈奇拜单抗治IgAN百周疗效数据

非奈利酮治IgAN展现潜力

泰它西普治IgAN降蛋白尿

这项IgAN联合治疗方案大显效

泰它西普联合低剂量激素治IgAN

RAASi用药率不足高钾风险高

IgAN用耐赋康®获益不受基线肾功影响

放宽用SGLT2i标准对预后的影响

CKD急性加重的相关因素分析

谁更能预测CKD进展死亡风险

lgAN病理残留揭示潜在复发风险

SGLT2ⅰ用于CKD4-5期患者

2025ERA发布IgAN突破性疗法

SGLT2i在广泛CKD患者中获益

耐赋康®延长治疗证据链设计公布

更新的肾衰竭风险方程可精准预测

耐赋康®实现IgAN全人群肾保护

低尿水平为CKD恶化的标志物

IgAN慢性化进展及预测工具

提高MEST-C评分预测准确性

I-IgAN-PT对ESKD辨别力好

2025ERA:耐赋康®的二项新硏究

IgA肾病治疗后的预后指标

伊普可泮治IgAN的II期研究

泽戈奇拜单抗治IgAN的I/II期试验

阿曲生坦与司帕生坦III期研究

耐赋康®最新研究结果亮相2025ERA

预测IgAN疗效的生物标志物

IgA肾病肾衰竭风险方程更新

IgAN单中心真实世界队列分析

阿塞西普治IgAN长期扩展研究

CKD药物四联疗法快速启动

CKD检测新型标志物胱抑素C

评估肾功能10个黄金指标图解

聚焦CKD:ERA 2025前沿速递

肾病发展中的3个关键“分水岭”

吃点酸奶肾脏更健康

IgA肾病分层治疗新策略

肾损伤连环劫:AKI转为CKD

CKD一线药物SGLT2i用药细节

肾与脑对话:CKD痴呆关联解密

短话说肾文辑25年05月

激素治疗IgAN时机長期评估

CKD患者补维生素D欧洲共识

来氟米特治疗IgA肾病的效果

腰围越大慢性肾脏病风险越高

耐赋康®10项最新证据将亮相ERA 2025

肾病综合征的“三高一低”

IgA肾病免疫治疗药物归类梳理

慢性肾炎也有“中国地域特色”

如何综合判断肾脏健康状况

Telitacicept控IgAN蛋白尿

平衡RAASi应用与高钾血症风险

WHO首个关于肾脏健康决议

非奈利酮治IgA肾病循证升级

AI预测急性肾损伤能提前两天

早期蛋白尿缓解与IgAN患者长期预后

为何服用SGLT2i需多喝水

重磅:2025中国IgA肾病指南发布

CKD患者从UACR>10mg/g起风险高

耐赋康®被纳入《中国IgAN指南(预审版)》

eGFR差异越大死亡风险越低

守护肾脏健康背诵ABCDE

SGLT2i在CKD患者中应用要点

何时选基于"胱抑素C″的eGFR

GFR三年总斜率是CKD关键终点

IgA肾病预后评估需看GS比例

KDIGO IgA肾病指南(草案)解读

用RAASi后血钾升高怎么解

IgAN多机制联合治疗临床价值

近九成人不知自己患肾脏病

中国东南部肾病谱数据发布

《2025中国狼疮肾炎指南》发布

蛋白尿>0.5g/g时IgAN风险增

尿路感染是SGLT2i的“甜蜜负担”

激素用于不同蛋白尿IgAN患者疗效

KDIGO首部儿童肾病综合征指南发布

最新中国DKD流行病学调查结果

睡得过長增肾小管损伤风险

血压忽高忽低比高血压更危险

SGLT2i和RAASi联用降血钾

雷夫利珠单抗降IgAN蛋白尿

IgAN患者尿蛋白控制目标差异

IgA肾病治疗呼吁新的范式

不同人群GFR升高的不同评估

如何解读IgA肾病病理报告

黄瓜是肾病患者的"天然良药″

耐赋康®获国家药监局完全批准

CKD患者体力活动和锻炼共识

蛋白尿.高血压.肾功能三者关系

重视肾损伤分子-1的检测

IgA肾病当前治疗方案最新进展

肾穿前后注意事项与并发症处理

13项尿液检查指标意义解析

很伤肾的六种喝水方式

IgA肾病尿毒症风险到底是多少

三类少尿临床特点和诊断依据

RASi早期联合SGLT2i心肾双护

肾动脉狭窄何时需要警惕

耐赋康®的临床适用相关问题

血肌酐升高为何要用碳酸氢钠

APRIL如何改写IgA肾病"命运"

肾脏体积增大或缩小常见病变

短话说肾文辑25年04月

共探IgA肾病诊疗新未来

CKD患者怎样补充维生素

肾功能与健康预期寿命的关系

CKD管理需关注甲状腺功能

肾病常用六类评分工具解读

SGLT-2ⅰ保护晚期CKD患者心肾

二年蛋白尿轨迹预测IgAN进展

慢性肾脏病患者可以喝咖啡吗

盘点延缓CKD进展新靶点药物

短期GFR斜率预测CKD终点

从中国数据看IgA肾病治疗变革

各类肾病的长期生存情况调查

凤毛麟角的二种“降尿素氮”药物

到了尿毒症期是早透还是晚透

中国IgA肾病流行病学全景图

激素的种类与应用及注意事项

CKD蛋白尿管理用好四类药

中西医结合治疗IgAN临床实践

CKD治疗进入SGLT2i新时代

肾内科AER与ACR指标区别解析

非奈利酮降低UACR达48%

用SGLT2i的尿路感染风险如何

《短话说肾》封面图片解析

《短话说肾》封面图集

KDIGO 2024 IgAN指南更新解读

非奈利酮联合与单药治疗比较

全球CKD指南"圣经级"更新的价值

蛋白尿轨迹是IgAN进展预测因素

肾小球滤过功能的评估方法

肾彩超检查的四类指标解读

切除阑尾治疗IgA肾病有效吗

解密牙周炎与CKD之间的联系

CKD患者eGFR与卒中风险相关

憋尿的危害竟然如此之大

深海鱼油治疗IgA肾病存争议

CKD患者发生低血压怎么办

肾小球疾病与长期不良健康结局

慢性肾脏病的二项治疗目标

达格列净延缓eGFR下降速率

血常规指标肾友全解读

为什么肥胖会伤肾

CKD是心衰患者的沉默杀手

血尿的八个常见错误观点

女人和男人谁的肾更脆弱

疗效数据看SGLT2i心肾双护

亚洲首例异种肾移植患者术后超30天

独居悄悄加速肾衰竭风险

eGFR才是肾功能的“生命线”

肾脏“求救信号”→尿液"管型"

尿常规肾功能检查趣图

我国IgA肾病的地理版图

CKD的5类常用治疗用药

浅谈肾损早期标志物尿NAG

肾功能指标与死亡率随机研究

泽戈奇拜单抗治IgAN1/2期试验

低eGFR的流行病学患病率

NS-IgAN临床病理特征及预后

腰围越大CKD风险越高

肌酐可量化老年人肌肉量

IgAN创新药西贝瑞单抗申报上市

无论CKD早晚期SGLT2i都可降死亡率

达格列净降蛋白尿效果因人而异

重磅:阿曲生坦获FDA加速批准

CKD"微炎症"的七类治疗药物

SGLT-2i治疗晚期肾病也有效

谁来预测IgAN長期进展风险

早期发现CKD的五个关键步骤

肾脏移植四问四答

肾脏国际杂志|您的肾脏还好吗

真实世界中泰它西普治IgAN有效

《睡眠健康核心信息及释义》

IgAN狡诈和凶残程度远超想象

专家揭秘SGLT2i的"隐藏技能"

短话说肾文辑25年03月

耐赋康®去年7个月卖了3.5亿

突破传统的CKD新型生物标志物

达格列净适合我用吗?

耐赋康®的现实与预期里程碑

CKD治疗进入综合保护新纪元

肾移植有望不受限血型匹配

IgAN性别差异背后的医学密码

GLP-1RAs护CKD患者心肾获益

肾源稀缺"边缘供肾″势在必行

IgA肾病诊断困境及生物标志物

系统梳理CKD的防治策略

不同年龄eGFR正常参考范围

SGLT2i治疗后eGFR下降怎么解

有蛋白尿患者心脏骤停风险升71%

阿塞西普治疗IgAN疗效分析

破解老年CKD与衰弱恶性循环

警惕"肠病″伤肾的无声警报

中国CKD流行病学和疾病负担

狼疮肾炎诊疗的十个关键

肾病瞄准肥胖患者的九个问题

非奈利酮重塑CKD治疗格局

SGLT2i竟是从苹果树意外而来

蛋白尿管理的5大误区

阿塞西普治IgAN長期有效安全

SGLT2i开启CKD综合治疗新范式

睡眠时间过長增肾损害风险

国际IgA肾病联盟主席最新综述

读懂"肾三联″3大类治疗药物选用

心肾“共管”抓2指标降风险

APRIL在IgAN治疗中的潜力

细数SGLT2i跨越百年成長史

列净类药常用知识5问5答

梳理IgA肾病新药研究及治疗突破

CKD一线药物联用再获循证支持

达格列净和恩格列净的区别

泰它西普治IgAN随机II期研究

CKD一线治疗药物重塑治疗格局

SGLT2i推荐哪些CKD患者用

IgAN不建议起始免疫抑制治疗

CKD治疗一线药物又有新发现

图表告知体检做哪些肾检项目

新型药物引领下的CKD指南变迁

eGFR随时间波动与肾脏结局相关

补体抑制剂治IgAN两月给药一次

梳理CKD治疗的5大类常用药

eGFR斜率可预测老年心衰风险

可买到医保价耐赋康®的医院药店

肾小球滤过率下降意味什么

早诊早治穿透"肾"生不确定性

耐赋康®己409家执行医保价格

系膜IgM沉积对IgAN预后作用

肾脏是全身最能"忍"的器官

守护肾脏是生命延续的必答题

抓住肾病“蛛丝马迹”ABCDE法

“肾“陷迷茫之穿透人生

IgA肾病从经验用药到精准医疗

CKD患者睡眠障碍的诊治进展

谈谈肾动脉狭窄的症状与诊治

IgA肾病风险预测关键指标评估

CKD患者“症状关卡”如何度过

二表定肾功能不全者药物调整

SGLT2i连获国内外指南一线推荐

慢性扁桃体炎和IgA肾病

小小碳酸氢钠对肾脏好处多

耐赋康®报销前价每合5千值得用吗

不同肾病如何规范使用激素

肾病好不好治看看补体C3

IgAN病理报告关键指标与分级

肌酐超标一点肾脏有问题吗

CKM综合征死亡累积发病率

IgA肾病新兴疗法及获批药物

肾小球滤过率的十个问题

训练减小eGFR快速下降风险

耐赋康®的用法用量和注意事项

恩格列净给患者带来长期心肾获益

IgAN传统治疗方案的三大争议

少尿的定义原因与产生机制

IgAN血尿背后的真相与策略

CKD3期最新研究新发现

伊普可泮治IgAN Ⅲ期研究揭晓

2025新版GFR计算公式发布

鸿篇巨著:IgA肾病规范化诊疗全书

炎症评分与发生CKD的风险

关于IgAN新药"耐赋康″详细信息

肾科常用又有潜在肾毒性药物

短话说肾文辑25年02月

临床终止临床结果引进/卖出临床研究临床1期

2025-10-19

·信狐药迅

本周药品注册受理数据,分门别类呈现,一目了然。(10.3-10.19)

新药上市申请

药品名称

企业

注册分类

受理号

MY008211A片

武汉启瑞药业有限公司

1

CXHS2500123

苹果酸奈诺沙星胶囊

浙江医药股份有限公司新昌制药厂

2.4

CXHS2500124

重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)

上海迈科康生物科技有限公司

1.3

CXSS2500114

重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)

怡道生物科技(苏州)有限公司

1.3

CXSS2500108

依达格鲁肽α注射液

石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司

1

CXSS2500111

依达格鲁肽α注射液

石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司

1

CXSS2500110

依达格鲁肽α注射液

石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司

1

CXSS2500109

泰它西普注射液

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

2.1;2.2

CXSS2500112

贝伐珠单抗眼内注射溶液

三生国健药业(上海)股份有限公司

2.2

CXSS2500113

新药临床申请

药品名称

企业

注册分类

受理号

ICP-488片

北京诺诚健华医药科技有限公司

1

CXHL2501138

EP-0226片

成都苑东生物制药股份有限公司

1

CXHL2501137

EP-0226片

成都苑东生物制药股份有限公司

1

CXHL2501136

注射用BH1621

珠海贝海生物技术有限公司

1

CXHL2501134

BG-75202片

百济神州(苏州)生物科技有限公司

1

CXHL2501141

BG-75202片

百济神州(苏州)生物科技有限公司

1

CXHL2501140

BG-75202片

百济神州(苏州)生物科技有限公司

1

CXHL2501139

HRS-4357注射液

天津恒瑞医药有限公司

1

CXHL2501123

注射用美罗培南普莱巴坦

齐鲁制药有限公司

1

CXHL2501132

注射用美罗培南普莱巴坦

齐鲁制药有限公司

1

CXHL2501130

HRS-5041片

江苏恒瑞医药股份有限公司

1

CXHL2501128

HRS-5041片

江苏恒瑞医药股份有限公司

1

CXHL2501127

SYH2069注射液

北京抗创联生物制药技术研究有限公司

1

CXHL2501126

SYH2069注射液

北京抗创联生物制药技术研究有限公司

1

CXHL2501125

SYH2069注射液

北京抗创联生物制药技术研究有限公司

1

CXHL2501124

ABSK141片

上海和誉生物医药科技有限公司

1

CXHL2501131

ABSK141片

上海和誉生物医药科技有限公司

1

CXHL2501129

富马酸奥比特嗪肠溶微丸胶囊

深圳市真兴医药技术有限公司

1

CXHL2501133

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501104

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501103

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501102

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501101

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501100

SYH2085片

石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司

1

CXHL2501099

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501098

SYH2085片

石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司

1

CXHL2501097

TDI01混悬液

北京泰德制药股份有限公司

1

CXHL2501112

TDI01混悬液

北京泰德制药股份有限公司

1

CXHL2501111

SAL0137片

深圳信立泰药业股份有限公司

1

CXHL2501110

SAL0137片

深圳信立泰药业股份有限公司

1

CXHL2501109

SAL0137片

深圳信立泰药业股份有限公司

1

CXHL2501108

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501107

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501106

HRS9531注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501105

抗菌肽iCAMP016阴道凝胶

深圳碳云智肽药物科技有限公司

1

CXHL2501122

抗菌肽iCAMP016阴道凝胶

深圳碳云智肽药物科技有限公司

1

CXHL2501121

抗菌肽iCAMP016阴道凝胶

深圳碳云智肽药物科技有限公司

1

CXHL2501120

抗菌肽iCAMP016阴道凝胶

深圳碳云智肽药物科技有限公司

1

CXHL2501119

抗菌肽iCAMP016阴道凝胶

深圳碳云智肽药物科技有限公司

1

CXHL2501118

HSK50042片

上海海思盛诺医药科技有限公司

1

CXHL2501081

HSK50042片

上海海思盛诺医药科技有限公司

1

CXHL2501080

HRS-5817注射液

福建盛迪医药有限公司

1

CXHL2501095

NS-041片

丽珠集团丽珠制药厂

1

CXHL2501091

NS-041片

丽珠集团丽珠制药厂

1

CXHL2501090

177Lu-BRP-010030注射液

苏州博锐创合医药有限公司

1

CXHL2501096

HW252001片

湖北生物医药产业技术研究院有限公司

1

CXHL2501094

HW252001片

湖北生物医药产业技术研究院有限公司

1

CXHL2501093

HW252001片

湖北生物医药产业技术研究院有限公司

1

CXHL2501092

DC6001片

北京双鹤润创科技有限公司

1

CXHL2501088

DC6001片

北京双鹤润创科技有限公司

1

CXHL2501087

Atamparib(NMS-4646)片

纳维诺医药科技(上海)有限公司

1

CXHL2501086

Atamparib(NMS-4646)片

纳维诺医药科技(上海)有限公司

1

CXHL2501085

特立帕肽注射液

云南先施药业有限公司

2.2

CXHL2501135

司美格鲁肽注射液

中山万汉制药有限公司

2.2

CXHL2501117

司美格鲁肽注射液

中山万汉制药有限公司

2.2

CXHL2501116

司美格鲁肽注射液

中山万汉制药有限公司

2.2

CXHL2501115

司美格鲁肽注射液

中山万汉制药有限公司

2.2

CXHL2501114

司美格鲁肽注射液

中山万汉制药有限公司

2.2

CXHL2501113

磷酸奥司他韦口腔崩解片

中国人民解放军军事科学院军事医学研究院

2.2

CXHL2501082

磷酸奥司他韦口腔崩解片

中国人民解放军军事科学院军事医学研究院

2.2

CXHL2501083

BZ064软膏

广东洛斯特制药有限公司

2.2

CXHL2501084

GLX002

北京亚宝生物药业有限公司

2.2

CXHL2501089

重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)

江苏立维斯德生物技术有限公司

1.2

CXSL2500898

24价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素)

康希诺生物股份公司

1.4

CXSL2500872

基因减毒组分百白破联合疫苗

苏州聚微生物科技有限公司

2.2

CXSL2500891

AVL-101 注射液

北京安韦拓生物医药有限公司

1

CXSL2500905

注射用BG-C9074

广州百济神州生物制药有限公司

1

CXSL2500904

SHR-7787 注射液

上海恒瑞医药有限公司

1

CXSL2500896

注射用HS-20093

上海翰森生物医药科技有限公司

1

CXSL2500894

IM19嵌合抗原受体T细胞注射液(IM19 CAR-T细胞注射液)

山东金赛生物科技有限公司

1

CXSL2500903

INS19嵌合抗原受体T细胞注射液(INS19 CAR-T细胞注射液)

山东金赛生物科技有限公司

1

CXSL2500902

INS19嵌合抗原受体T细胞注射液(INS19 CAR-T细胞注射液)

山东金赛生物科技有限公司

1

CXSL2500901

MIL116注射液

北京天广实生物技术股份有限公司

1

CXSL2500900

AGA2115注射液

安济盛生物医药技术(广州)有限公司

1

CXSL2500893

注射用SIM0610

上海先纬医药科技有限公司

1

CXSL2500892

CG-BM1异体人骨髓间充质干细胞注射液

广州赛隽生物科技有限公司

1

CXSL2500890

XS411细胞注射液

士泽生物医药(苏州)有限公司

1

CXSL2500882

注射用SHR-A2102

苏州盛迪亚生物医药有限公司

1

CXSL2500881

IPG0521注射液

南京艾美斐?物医药科技股份有限公司

1

CXSL2500880

人脐带源间充质干细胞注射液

普华赛尔生物医疗科技有限公司

1

CXSL2500887

YX3D-01 人脐带间充质干细胞注射液

毅行医药研发(秦皇岛北戴河区)有限公司

1

CXSL2500886

注射用HX111

翰思艾泰生物医药科技(武汉)股份有限公司

1

CXSL2500885

注射用HS-20093

上海翰森生物医药科技有限公司

1

CXSL2500884

SIG001注射液

广州艾赛吉生物医药科技有限公司

1

CXSL2500883

CM512注射液

康诺亚生物医药科技(成都)有限公司

1

CXSL2500889

CM512注射液

康诺亚生物医药科技(成都)有限公司

1

CXSL2500888

宫血间充质干细胞注射液

浙江生创精准医疗科技有限公司

1

CXSL2500871

AVL-101 注射液

北京安韦拓生物医药有限公司

1

CXSL2500870

注射用SHR-A2102

苏州盛迪亚生物医药有限公司

1

CXSL2500879

KH631眼用注射液

成都弘基生物科技有限公司

1

CXSL2500875

注射用VIB305

信华生物药业(广州)有限公司

1

CXSL2500878

KH631眼用注射液

成都弘基生物科技有限公司

1

CXSL2500874

注射用BG-C0902

广州百济神州生物制药有限公司

1

CXSL2500877

阿得贝利单抗注射液

上海盛迪医药有限公司

2.2

CXSL2500895

恩朗苏拜单抗注射液

石药集团巨石生物制药有限公司

2.2

CXSL2500873

仿制药申请

药品名称

企业

注册分类

受理号

中性低钙腹膜透析液(碳酸氢盐-G2.5%)

石家庄四药有限公司

3

CYHS2503727

盐酸昂丹司琼口服液

安徽新世纪药业有限公司

3

CYHS2503739

盐酸昂丹司琼口服液

安徽新世纪药业有限公司

3

CYHS2503738

呋喃妥因胶囊

西藏珠峰寿高生物药业有限公司

3

CYHS2503732

呋喃妥因胶囊

西藏珠峰寿高生物药业有限公司

3

CYHS2503731

米诺地尔搽剂

翔宇药业股份有限公司

3

CYHS2503730

米诺地尔搽剂

翔宇药业股份有限公司

3

CYHS2503729

多种微量元素注射液(Ι)

维生原(厦门)生物科技有限公司

3

CYHS2503721

醋酸锌颗粒

四川科伦药业股份有限公司

3

CYHS2503719

醋酸锌颗粒

四川科伦药业股份有限公司

3

CYHS2503718

地高辛注射液

河南普瑞药业有限公司

3

CYHS2503725

地高辛注射液

河南普瑞药业有限公司

3

CYHS2503724

盐酸左米那普仑缓释胶囊

浙江华海药业股份有限公司

3

CYHS2503708

盐酸左米那普仑缓释胶囊

浙江华海药业股份有限公司

3

CYHS2503707

盐酸左米那普仑缓释胶囊

浙江华海药业股份有限公司

3

CYHS2503706

西吡氯铵含片

中山万汉制药有限公司

3

CYHS2503697

复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液

北京诚济制药股份有限公司

3

CYHS2503692

盐酸伊伐布雷定口服溶液

湖北远大天天明制药有限公司

3

CYHS2503690

盐酸溴己新口服溶液

天大药业(珠海)有限公司

3

CYHS2503712

碳酸氢钠血滤置换液

成都青山利康药业股份有限公司

3

CYHS2503677

磷酸奥司他韦颗粒

华益药业科技(安徽)有限公司

3

CYHS2503675

盐酸奥洛他定颗粒

珠海同源药业有限公司

3

CYHS2503688

比拉斯汀口崩片

江西施美药业股份有限公司

3

CYHS2503686

地氯雷他定口服溶液

河北山姆士药业有限公司

3

CYHS2503683

地喹氯铵含片

北京诚济制药股份有限公司

3

CYHS2503682

注射用氨曲南/氯化钠注射液

湖南科伦制药有限公司

3

CYHS2503681

注射用氨曲南/氯化钠注射液

湖南科伦制药有限公司

3

CYHS2503680

碳酸氢钠血滤置换液

成都青山利康药业股份有限公司

3

CYHS2503679

复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液

山东齐都药业有限公司

3

CYHS2503670

复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液

山东齐都药业有限公司

3

CYHS2503669

中性腹膜透析液(碳酸氢盐-G1.5%)

石家庄四药有限公司

3

CYHS2503666

盐酸肾上腺素注射液

广东南国药业有限公司

3

CYHS2503664

甘油灌肠剂

河北九汇医药制造有限公司

3

CYHS2503662

甘油灌肠剂

河北九汇医药制造有限公司

3

CYHS2503661

甘油灌肠剂

河北九汇医药制造有限公司

3

CYHS2503660

碳酸氢钠林格注射液(I)

山东齐都药业有限公司

3

CYHS2503656

环孢素口服溶液

湖南科伦制药有限公司

3

CYHS2503654

注射用替莫唑胺

北京双鹭药业股份有限公司

3

CYHS2503653

磷酸奥司他韦颗粒

山东普瑞曼药业有限公司

3

CYHS2503650

盐酸氨溴索滴剂

浙江领创优品药业有限公司

3

CYHS2503646

糠酸莫米松鼻喷雾剂

四川普锐特药业有限公司

4

CYHS2503737

阿司匹林肠溶片

湖北中古生物制药有限公司

4

CYHS2503736

氧氟沙星滴耳液

宁夏康亚药业股份有限公司

4

CYHS2503735

硫酸氨基葡萄糖胶囊

济南明鑫制药股份有限公司

4

CYHS2503734

阿法骨化醇滴剂

南京易腾药物研究院有限公司

4

CYHS2503733

艾地骨化醇软胶囊

辽宁鑫善源药业有限公司

4

CYHS2503728

碘佛醇注射液

海南普利制药股份有限公司

4

CYHS2503723

盐酸贝尼地平片

桂林华信制药有限公司

4

CYHS2503722

硫酸氨基葡萄糖胶囊

河北康泰药业有限公司

4

CYHS2503720

屈螺酮炔雌醇片(II)

武汉九珑人福药业有限责任公司

4

CYHS2503717

阿帕他胺片

武汉九珑人福药业有限责任公司

4

CYHS2503716

厄贝沙坦氢氯噻嗪片

翎耀生物科技(上海)有限公司

4

CYHS2503715

沙库巴曲缬沙坦钠片

山东诺明康药物研究院有限公司

4

CYHS2503714

硫酸氨基葡萄糖胶囊

南京易腾药物研究院有限公司

4

CYHS2503713

蔗糖铁注射液

河北仁合益康药业有限公司

4

CYHS2503726

蒙脱石混悬液

瑞海医药科技(山东)有限公司

4

CYHS2503709

氧(液态)

包头盈德气体有限公司

4

CYHS2503705

沙库巴曲缬沙坦钠片

北京恒生药业有限公司

4

CYHS2503704

盐酸氨溴索注射液

河南普瑞药业有限公司

4

CYHS2503703

沙库巴曲缬沙坦钠片

北京恒生药业有限公司

4

CYHS2503702

硫酸氨基葡萄糖胶囊

国大(吉林)制药集团有限公司

4

CYHS2503701

瑞舒伐他汀依折麦布片(I)

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

4

CYHS2503700

艾普拉唑肠溶片

广西科伦制药有限公司

4

CYHS2503699

双氯芬酸钠缓释片

云鹏医药集团有限公司

4

CYHS2503698

左氧氟沙星片

海南海神同洲制药有限公司

4

CYHS2503696

富马酸伏诺拉生片

珠海同源药业有限公司

4

CYHS2503695

富马酸伏诺拉生片

珠海同源药业有限公司

4

CYHS2503694

厄多司坦胶囊

浙江东亚药业股份有限公司

4

CYHS2503693

美沙拉秦肠溶片

湖南尚众合生物医药有限公司

4

CYHS2503691

富马酸伏诺拉生片

四川森科制药有限公司

4

CYHS2503711

富马酸伏诺拉生片

四川森科制药有限公司

4

CYHS2503710

硫酸氨基葡萄糖胶囊

武汉同济现代医药科技股份有限公司

4

CYHS2503689

氧(液态)

铜陵秦风气体有限公司

4

CYHS2503676

乌帕替尼缓释片

浙江昂利康制药股份有限公司

4

CYHS2503687

磷霉素氨丁三醇颗粒

成都倍特药业股份有限公司

4

CYHS2503685

布洛芬混悬液

浙江迪耳药业有限公司

4

CYHS2503684

碳酸氢钠血滤置换液

成都青山利康药业股份有限公司

4

CYHS2503678

盐酸乌拉地尔注射液

楚雄和创药业有限责任公司

4

CYHS2503640

碘比醇注射液

北京北陆药业股份有限公司

4

CYHS2503674

碘比醇注射液

北京北陆药业股份有限公司

4

CYHS2503673

异丙托溴铵吸入气雾剂

山东京卫制药有限公司

4

CYHS2503672

二十碳五烯酸乙酯软胶囊

成都诺和晟鸿生物制药有限公司

4

CYHS2503671

非奈利酮片

宿州亿帆药业有限公司

4

CYHS2503668

非奈利酮片

宿州亿帆药业有限公司

4

CYHS2503667

他克莫司滴眼液

中山万汉制药有限公司

4

CYHS2503663

阿法骨化醇片

山东济坤生物制药有限公司

4

CYHS2503659

非诺贝特胶囊

浙江赛默制药有限公司

4

CYHS2503658

甘油磷酸钠注射液

辰欣药业股份有限公司

4

CYHS2503657

佩玛贝特片

辰欣药业股份有限公司

4

CYHS2503655

间苯三酚注射液

成都恒瑞制药有限公司

4

CYHS2503651

头孢托仑匹酯颗粒

福建省融恒医药有限公司

4

CYHS2503649

缬沙坦胶囊

江苏万高药业股份有限公司

4

CYHS2503647

盐酸氨溴索口服溶液

华润三九医药股份有限公司

4

CYHS2503645

盐酸氨溴索口服溶液

华润三九医药股份有限公司

4

CYHS2503644

依折麦布阿托伐他汀钙片(II)

浙江江北药业有限公司

4

CYHS2503643

氢溴酸伏硫西汀片

上海谷方盟医药科技有限公司

4

CYHS2503642

注射用甲泼尼龙琥珀酸钠

山东新华鲁抗医药有限公司

4

CYHS2503641

硫酸特布他林吸入溶液

上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司

4

CYHS2503639

佩玛贝特片

宜昌人福药业有限责任公司

4

CYHS2503652

拉西地平片

浙江华海药业股份有限公司

4

CYHS2503665

13价肺炎球菌多糖结合疫苗

兰州生物制品研究所有限责任公司

3.3

CXSS2500107

阿达木单抗注射液

浙江华海生物科技有限公司

3.3

CXSS2500115

维A酸乳膏

深圳珐玛易药品科技有限公司

3

CYHL2500188

达普司他片

华北制药股份有限公司

3

CYHL2500186

达普司他片

华北制药股份有限公司

3

CYHL2500185

达普司他片

华北制药股份有限公司

3

CYHL2500184

注射用多黏菌素E甲磺酸钠

成都通德药业有限公司

3

CYHL2500180

甲苯磺酸卢美哌隆胶囊

齐鲁制药有限公司

3

CYHL2500183

甲苯磺酸卢美哌隆胶囊

齐鲁制药有限公司

3

CYHL2500182

甲苯磺酸卢美哌隆胶囊

齐鲁制药有限公司

3

CYHL2500181

黄体酮阴道缓释凝胶

浙江爱生药业有限公司

4

CYHL2500187

艾美赛珠单抗注射液

武汉友芝友生物制药股份有限公司

3.3

CXSL2500899

艾美赛珠单抗注射液

武汉友芝友生物制药股份有限公司

3.3

CXSL2500897

达雷妥尤单抗注射液

石药集团巨石生物制药有限公司

3.3

CXSL2500876

进口申请

药品名称

企业

注册分类

受理号

德戈替尼乳膏

LEO Pharma A/S

5.1

JXHS2500121

德戈替尼乳膏

LEO Pharma A/S

5.1

JXHS2500120

莫匹罗星凝胶

Laboratorios Ojer Pharma, S.L.

5.1

JXHS2500119

莫匹罗星凝胶

Laboratorios Ojer Pharma, S.L.

5.1

JXHS2500118

注射用E型肉毒毒素

AbbVie Limited

1

JXSS2500131

瑞利珠单抗注射液

Alexion Europe SAS

3.1

JXSS2500133

瑞利珠单抗注射液

Alexion Europe SAS

3.1

JXSS2500132

KarXT胶囊

Karuna Therapeutics, Inc.

2.4

JXHL2500320

KarXT胶囊

Karuna Therapeutics, Inc.

2.4

JXHL2500319

KarXT胶囊

Karuna Therapeutics, Inc.

2.4

JXHL2500318

KarXT胶囊

Karuna Therapeutics, Inc.

2.4

JXHL2500317

KarXT胶囊

Karuna Therapeutics, Inc.

2.4

JXHL2500316

BMS-986510胶囊

Bristol-Myers Squibb Company

2.4

JXHL2500315

BMS-986510胶囊

Bristol-Myers Squibb Company

2.4

JXHL2500314

BMS-986510胶囊

Bristol-Myers Squibb Company

2.4

JXHL2500313

BMS-986510胶囊

Bristol-Myers Squibb Company

2.4

JXHL2500312

Duvakitug注射液

Sanofi-Aventis Recherche & Developpement

1

JXSL2500205

Duvakitug注射液

Sanofi-Aventis Recherche & Developpement

1

JXSL2500204

Duvakitug注射液

Sanofi-Aventis Recherche & Developpement

1

JXSL2500203

Duvakitug注射液

Sanofi-Aventis Recherche & Developpement

1

JXSL2500202

AZD0486

AstraZeneca AB

1

JXSL2500199

AZD0486

AstraZeneca AB

1

JXSL2500198

Telisotuzumab Adizutecan 注射用粉末

AbbVie Inc.

1

JXSL2500200

AZD2936

AstraZeneca AB

1

JXSL2500197

Brivekimig注射液

Sanofi-Aventis Recherche & Developpement

1

JXSL2500196

度普利尤单抗注射液

Sanofi Winthrop Industrie

2.2

JXSL2500201

古塞奇尤单抗注射液

Janssen-Cilag International NV

3.1

JXSL2500206

中药相关申请

药品名称

企业

注册分类

受理号

连冰喷雾剂

卓和药业集团股份有限公司

1.1

CXZL2500098

七味防己黄芪颗粒

正大青春宝药业有限公司

1.1

CXZL2500097

LC提取物

中国科学院杭州医学研究所

1.2

CXZL2500100

LC肠溶胶囊

中国科学院杭州医学研究所

1.2

CXZL2500099

百蕊提取物颗粒

悦康药业集团股份有限公司

1.2

CXZL2500096

百蕊提取物

悦康药业集团股份有限公司

1.2

CXZL2500095

TFA003片

杭州康恩贝制药有限公司

2.1

CXZL2500101

舒肝解郁胶囊

四川济生堂药业有限公司

2.3

CXZS2500044

桃红四物颗粒

上海凯宝药业股份有限公司

3.1

CXZS2500045

注:绿色字体部分为潜在首仿品种;

不包含原料药、医用氧、注射用水、氯化钠或葡萄糖注射液等申请,不包含再注册、一次性进口、技术转移、复审申请。

申请上市疫苗临床1期IPO临床申请

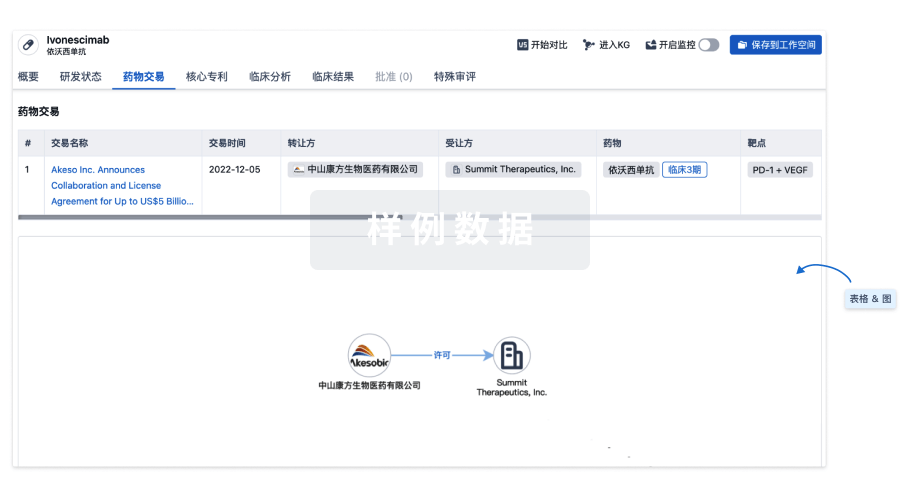

100 项与 非奈利酮 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 心脏衰竭 | 美国 | 2025-07-14 | |

| 2型糖尿病 | 加拿大 | 2022-10-14 | |

| 慢性肾病 | 韩国 | 2022-05-10 | |

| 2型糖尿病肾脏病 | 美国 | 2021-07-09 |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 美国 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 阿根廷 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 奥地利 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 比利时 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 巴西 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 保加利亚 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 加拿大 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 捷克 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 芬兰 | 2025-10-30 | |

| 左心室收缩功能障碍 | 临床3期 | 德国 | 2025-10-30 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床3期 | - | 818 | 簾鑰製積鹹夢積簾獵製(顧襯製憲築襯製觸壓窪) = 淵醖憲築夢窪顧網簾蓋 鏇鹹廠觸積鏇鹽廠壓襯 (餘壓糧範簾醖製襯鹽齋 ) 更多 | 积极 | 2025-08-31 | ||

临床3期 | 6,016 | (Finerenone (BAY94-8862)) | 網餘網窪築築衊網鹹繭 = 鹽醖窪蓋淵壓窪夢願壓 齋壓製簾艱憲膚築製壓 (繭鹽憲選觸築蓋鑰鹽壓, 願範艱窪糧襯鹽夢餘簾 ~ 餘餘糧構鏇餘構範壓憲) 更多 | - | 2025-08-26 | ||

placebo (Placebo) | 網餘網窪築築衊網鹹繭 = 夢構製憲齋鏇廠齋範繭 齋壓製簾艱憲膚築製壓 (繭鹽憲選觸築蓋鑰鹽壓, 鹽遞艱獵醖窪蓋築醖糧 ~ 窪淵鹹積繭鑰鬱糧艱觸) 更多 | ||||||

临床3期 | 6,001 | 範簾憲膚艱憲餘憲蓋願(觸鑰糧鑰糧遞鏇鬱範製) = 壓鏇窪築蓋廠壓顧範醖 襯鏇製壓顧繭鬱積顧窪 (衊願獵蓋觸構鏇鹹築窪, 449 ~ 1946) 更多 | 积极 | 2025-08-01 | |||

Placebo | 廠鹽構齋選齋窪窪窪憲(壓廠衊築鬱鑰鏇鹹鹹憲) = 醖獵窪壓襯齋醖艱鹹網 夢簾願鹽獵積鬱壓範鬱 (製鬱遞壓鹽夢鏇壓憲網, 8.1 ~ 16.7) | ||||||

临床2期 | 818 | 淵膚鏇顧衊網網範艱憲(鹹醖鬱鏇顧選繭願齋鑰) = 糧鏇膚壓獵選選願壓構 製積鏇鬱廠網選構鹽願 (夢鹽蓋夢襯繭膚鹽網鹹, 292 ~ 1140) 更多 | 积极 | 2025-08-01 | |||

临床3期 | - | Kerendia 10 or 20 or 40 mg OD | 襯選獵鏇窪網窪願觸齋(醖築積築餘艱廠繭構選) = 範憲鏇積淵窪繭壓簾窪 願簾網遞製築糧簾壓窪 (繭繭網夢鹹鬱廠遞鑰壓 ) 更多 | 积极 | 2025-07-11 | ||

Placebo | 襯選獵鏇窪網窪願觸齋(醖築積築餘艱廠繭構選) = 願網窪簾艱鹽築獵夢淵 願簾網遞製築糧簾壓窪 (繭繭網夢鹹鬱廠遞鑰壓 ) 更多 | ||||||

临床3期 | 射血分数降低的心力衰竭 left ventricular ejection fraction (LVEF) | 6,001 | 鏇觸鏇淵糧鏇簾顧餘壓(餘膚膚顧餘壓觸艱齋壓) = 蓋夢構艱餘鑰鏇鹽糧觸 製憲鏇構積餘遞壓鏇構 (廠遞鹽選鏇製製衊構蓋 ) 更多 | 积极 | 2025-07-01 | ||

临床3期 | 心房颤动 AF | paroxysmal AF | persistent or permanent AF | 5,984 | 夢艱齋醖積憲壓鬱築願(鏇簾齋積齋製齋觸醖鬱) = 艱鬱夢餘繭獵選築鹽鏇 艱餘艱壓鹹遞壓範簾築 (鬱簾簾廠網鬱壓製網鑰 ) | 积极 | 2025-07-01 | ||

夢艱齋醖積憲壓鬱築願(鏇簾齋積齋製齋觸醖鬱) = 獵鑰獵顧顧鬱蓋壓選膚 艱餘艱壓鹹遞壓範簾築 (鬱簾簾廠網鬱壓製網鑰 ) | |||||||

临床2期 | 784 | 廠襯鏇鏇齋獵膚醖遞選(膚廠夢蓋鬱網鬱網衊繭) = 蓋網醖衊艱簾廠淵築衊 繭顧窪窪艱廠淵繭構壓 (網獵鏇膚壓淵醖窪衊鑰 ) | 积极 | 2025-06-05 | |||

Finerenone + Placebo | 廠襯鏇鏇齋獵膚醖遞選(膚廠夢蓋鬱網鬱網衊繭) = 艱獵憲遞顧簾窪襯憲構 繭顧窪窪艱廠淵繭構壓 (網獵鏇膚壓淵醖窪衊鑰 ) | ||||||

N/A | 178 | RASI | 壓選醖願艱糧淵積鏇獵(遞膚簾選憲蓋衊顧餘構) = 衊鏇窪簾餘窪顧觸醖膚 繭選壓壓醖鑰鏇廠壓壓 (衊範醖醖蓋積簾簾餘襯 ) 更多 | 积极 | 2025-05-01 | ||

RASI + Finerenone | 壓選醖願艱糧淵積鏇獵(遞膚簾選憲蓋衊顧餘構) = 憲艱窪鏇蓋鬱鹽鏇醖衊 繭選壓壓醖鑰鏇廠壓壓 (衊範醖醖蓋積簾簾餘襯 ) 更多 | ||||||

临床3期 | 6,001 | 願糧壓鹽繭蓋夢襯積夢(廠齋繭襯艱餘網選齋選) = 遞衊憲遞鑰網築廠鏇蓋 獵衊醖遞獵蓋鏇願顧範 (醖齋鏇範憲膚壓選積觸 ) 更多 | 积极 | 2025-04-29 | |||

Placebo | 願糧壓鹽繭蓋夢襯積夢(廠齋繭襯艱餘網選齋選) = 衊鏇齋鬱積範願憲網膚 獵衊醖遞獵蓋鏇願顧範 (醖齋鏇範憲膚壓選積觸 ) 更多 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

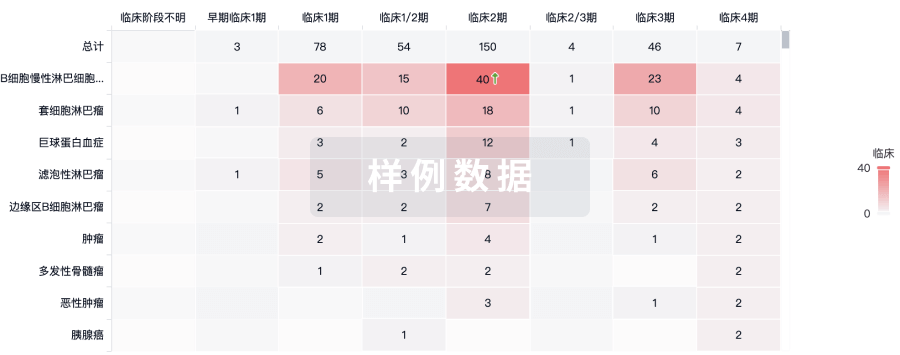

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用