预约演示

更新于:2025-11-12

Vor Biopharma, Inc.

更新于:2025-11-12

概览

标签

肿瘤

血液及淋巴系统疾病

其他疾病

CAR-T

CRISPR/Cas9

Fc融合蛋白

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| CAR-T | 4 |

| ADC | 2 |

| Fc融合蛋白 | 1 |

| CRISPR/Cas9 | 1 |

| T细胞疗法 | 1 |

关联

9

项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的药物作用机制 APRIL抑制剂 [+2] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 中国 |

首次获批日期2021-03-09 |

靶点 |

作用机制 IL-3 modulators |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 AGRE2抑制剂 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

3

项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的临床试验NCT05984199

Phase 1/2 Study of Donor-Derived Anti-CD33 Chimeric Antigen Receptor Expressing T Cells (VCAR33) in Patients With Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia After Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation

This is a Phase 1/2, multicenter, open-label, first-in-human (FIH) study of donor-derived anti-CD33 Chimeric Antigen Receptor (CAR) T cell therapy (VCAR33) in patients with relapsed or refractory Acute Myeloid Leukemia (AML) after human leukocyte antigen (HLA)-matched allogeneic hematopoietic cell transplant (alloHCT).

开始日期2023-12-11 |

申办/合作机构 |

NCT05309733

A Long-term Follow-up Study of Patients Who Received VOR33

VOR33 long-term follow-up (LTFU) study

开始日期2022-04-15 |

申办/合作机构 |

NCT04849910

A First-In-Human, Open-Label, Multicenter Study of VOR33 in Patients With Acute Myeloid Leukemia Who Are at High-Risk for Leukemia Relapse Following Hematopoietic Cell Transplantation

This is a Phase 1/2a, multicenter, open-label, first-in-human (FIH) study of VOR33 in participants with AML or MDS who are undergoing human leukocyte antigen (HLA)-matched allogeneic hematopoietic cell transplant (HCT).

开始日期2021-12-16 |

申办/合作机构 |

100 项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

91

项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的新闻(医药)2025-11-10

·今日头条

一、 修美乐的成功之道与启示

阿达木单抗(修美乐) 作为全球制药史上的现象级产品,自2003年获批上市后,通过精准的战略布局创造了连续多年位居全球药品销售额榜首的"药王"传奇。其成功模式为中国创新药企业提供了宝贵的经验,尤其是对荣昌生物及其核心产品泰它西普的未来发展具有深刻的借鉴意义。修美乐的成功并非偶然,而是基于三个关键战略:科学优势奠定基础、适应症持续扩展和全球化市场布局。

修美乐的核心科学优势在于其全人源单克隆抗体设计。相较于当时市场上的嵌合抗体或人源化抗体,全人源抗体显著降低了免疫原性,减少了抗药物抗体的产生,从而提高了长期用药的安全性和耐受性。这一特性对于自身免疫疾病患者至关重要,因为这类疾病通常需要长期甚至终身用药。同时,修美乐针对肿瘤坏死因子-α(TNF-α) 这一自身免疫疾病核心通路,能够从源头上阻断多种炎症反应的共同路径,为其成为广谱性自免药物奠定了科学基础。

在适应症扩展方面,修美乐展现了卓越的战略耐心和系统性规划。从最初的类风湿关节炎,到强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病等,修美乐在上市后的十多年里持续扩展,最终覆盖了17种不同的适应症。这种"单药多适应症"的策略极大地扩大了目标患者群体,同时显著延长了产品的生命周期。值得注意的是,修美乐的适应症扩展遵循着科学的逻辑——基于TNF-α在不同疾病中的核心作用,而非盲目扩张。每种新适应症的获批都如同为修美乐的增长引擎添加了新的燃料,使其销售额从上市首年的2.8亿美元增长至2018年峰值的205亿美元。

在全球市场布局上,修美乐采取了先发达国家、后新兴市场的循序渐进策略。艾伯维凭借其在欧美市场的深厚根基,首先确保在支付能力强的市场快速渗透,随后逐步拓展至全球80多个国家和地区。同时,公司建立了专业的自免疾病学术推广体系,通过大量的医学教育、专家关系建设和患者支持项目,构建了深厚的品牌护城河。即使面临专利悬崖的挑战,修美乐通过价格策略、剂型优化和适应症扩展等多种手段,依然保持了可观的市场份额。

二、泰它西普的现状与潜力评估

泰它西普(RC18) 作为荣昌生物自主研发的全球首创BLyS/APRIL双靶点融合蛋白,近年来在中国自身免疫疾病领域崭露头角,展现出成为下一代"药王"的潜质。截至2025年,泰它西普已在中国获批三个适应症:系统性红斑狼疮(SLE,2021年3月)、类风湿关节炎(RA,2024年7月) 和全身型重症肌无力(gMG,2025年5月)。这一进展标志着泰它西普已经从单一适应症产品成功进化为多适应症平台型药物。

2.1 研发进展与市场表现

泰它西普的研发进展令人瞩目。从2021年首次获批至今,短短四年间已拓展至三大适应症,且后续管线丰富。根据临床注册资料,泰它西普目前针对IgA肾病、原发性干燥综合征(pSS)、视神经脊髓炎谱系疾病等11种自身免疫疾病的临床研究正在积极推进。其中,IgA肾病和原发性干燥综合征的上市申请已获国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理,并纳入优先审评程序。这种高效的适应症扩展速度,远超同期国内同类产品,甚至比修美乐早期的拓展节奏更为迅速。

在市场表现方面,泰它西普已展现出强大的商业化放量能力。根据荣昌生物2024年年报,泰它西普实现收入约9.7亿元,同比飙升88%。截至2024年12月31日,该产品已进入超过1000家医院,覆盖31个省级行政区。同时,荣昌生物建立了超过800人的自身免疫商业化团队,这些成员在商业化自身免疫治疗药物方面具有较丰富的经验,为后续更广泛的市场渗透奠定了坚实基础。销量的快速增长也反映了临床医生和患者对泰它西普疗效与安全性的认可,2024年泰它西普销量突破150万支,同比增长94.87%。

2.2 作用机制与竞争优势

泰它西普的核心竞争力源于其独特的作用机制。作为全球首创的BLyS/APRIL双靶点融合蛋白,泰它西普可以同时抑制B淋巴细胞刺激因子(BLyS)和增殖诱导配体(APRIL)两个对B淋巴细胞发育至关重要的细胞信号分子。这种双靶点抑制策略使其在调控B细胞介导的免疫反应中具备独特优势:

源头控制:通过同时阻断BLyS和APRIL,泰它西普能够在更上游的阶段抑制异常B细胞的活化和分化,从源头上减少自身抗体的产生,而非仅仅下游炎症因子。

广谱潜力:由于BLyS/APRIL通路在多种自身免疫疾病中发挥关键作用,泰它西普具有覆盖多种自免适应症的潜力,为其成为平台型药物提供科学基础。

疗效优势:临床研究显示,泰它西普对IgM、IgG及IgA的降低效果整体优于单靶点产品贝利尤单抗,且在某些适应症中展现出"best-in-class"潜力。

表:泰它西普已获批适应症及疗效摘要

适应症

获批时间

关键临床数据

竞争地位

系统性红斑狼疮(SLE)

2021年3月

显著降低疾病活动度

全球首款治疗SLE的双靶生物新药

类风湿关节炎(RA)

2024年7月

ACR20应答率60.0% vs 安慰剂26.9%

TNF-α抑制剂的有力替代

全身型重症肌无力(gMG)

2025年5月

24周MG-ADL评分改善5.74分,QMG评分改善8.66分

展现best-in-class潜力

在安全性方面,泰它西普同样表现出色。临床研究显示,泰它西普总体不良事件(AE)发生率与安慰剂组相当,感染类AE发生率甚至低于安慰剂组,未出现FcRn单抗常见的IgG过度清除导致的感染等免疫相关不良反应,也未见到补体通路抑制剂常见的脑膜炎等严重不良事件。这一安全特性对于需要长期用药的自身免疫疾病患者至关重要,也是泰它西普能够快速获得医生和患者接受的关键因素之一。

三、适应症扩展战略:快速构建矩阵

修美乐的成功已经验证了"单药平台化"是生物制剂成为"药王"的必经之路。泰它西普作为全球首创的双靶点药物,具备覆盖多种自身免疫疾病的科学基础,现在需要的是以更大的战略决心和更高效的执行速度,推进适应症扩展。到2030年,泰它西普要能够在全球范围内获批12-15个适应症(海外2-3个适应症),从而构建起难以逾越的市场护城河。

3.1 适应症扩展的战略规划

基于自身免疫疾病的发病机制和流行病学特征,泰它西普的适应症扩展应遵循以下战略方向:

重点突破大病种:在已获批的SLE、RA和gMG基础上,优先推进患者群体庞大且未满足需求高的适应症,如IgA肾病、干燥综合征(pSS)和银屑病。中国IgA肾病患者约为459万人,其中已诊患者约为57万人,且目前国内尚未有特异性的IgA肾病疗法获批上市,市场空间巨大。同样,原发性干燥综合征在中国患者数量约400万-1000万人,目前全球范围内尚无治疗pSS适应症的生物制剂获批,泰它西普有望成为突破性药物。

抢占罕见病阵地:在推进大病种的同时,积极布局罕见病领域,如视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)、多发性硬化(MS)等。这些疾病虽然患者数量相对较少,但医疗需求极为迫切,药品定价高,且常获得监管优惠政策。泰它西普治疗视神经脊髓炎谱系疾病的Ⅲ期临床研究已在推进中,应加速开展并扩大至全球多中心临床试验,同时利用罕见病药物的审评加速政策,快速在全球主要市场上市。

差异化组合策略:针对不同适应症的特点,采取差异化开发策略。对于已有生物制剂上市的适应症(如RA),突出泰它西普的疗效优势和安全性优势;对于尚无有效生物制剂的适应症(如IgA肾病、pSS),强调临床突破性和首创价值;对于机制相似的适应症群组,采用"篮子试验"思路,提高研发效率。

3.2 适应症扩展的具体执行路径

为在2030年前实现适应症矩阵的构建,荣昌生物需要采取更加激进而有序的临床开发策略:

并行而非串行:改变传统的一个适应症完成后才开启下一个的串行开发模式,在资源允许的情况下,开展多个适应症的并行研究。利用中国临床试验成本相对较低、患者招募速度快的优势,同时开展5-8个适应症的临床研究。目前,泰它西普用于治疗IgA肾病、原发性干燥综合征、视神经脊髓炎谱系疾病等适应症的Ⅲ期临床研究已在积极推进,下一步应进一步扩大适应症范围,增加如狼疮性肾炎、自身免疫性肝炎等。

充分利用真实世界证据:在获得初步安全性和有效性数据后,利用真实世界研究为适应症扩展提供辅助证据。通过收集在已获批适应症中使用的患者数据,

特别是超说明书使用的情况

,发现泰它西普在其他疾病中的潜在疗效,为后续正式开展临床试验提供方向和依据。

优化临床试验设计:采用适应性设计、篮子试验等创新方法,提高临床试验效率。例如,在同一试验中纳入不同疾病类型的患者,根据中期分析结果及时调整试验方案;利用历史对照组数据,减少对照组的样本量;采用生物标志物富集设计,精准筛选潜在应答人群,提高试验成功率。

表:泰它西普潜在适应症扩展路径预测和建议

时间阶段

优先适应症

患者规模(中国)

关键策略

2025-2027

IgA肾病、原发性干燥综合征

(这两个适应症国内现在处于NDA)

IgA肾病:459万;pSS:400-1000万

利用优先审评,快速获批

2026-2028

视神经脊髓炎谱系疾病、银屑病

NMOSD:约3万;银屑病:约650万

突出机制优势,差异化定位

2027-2030

狼疮性肾炎、自身免疫性肝病、天疱疮

狼疮性肾炎:SLE患者30%会发展为LN

基于疾病自然史,前瞻性布局

四、 商业化能力建设:从产品到品牌的蜕变

优秀的药物需要匹配卓越的商业化能力才能实现最大价值。修美乐的成功不仅在于其卓越的疗效,更在于艾伯维构建的强大的商业化体系。荣昌生物需要借鉴这一经验,在快速扩展适应症的同时,构建与之匹配的商业化能力,实现从"有好产品"到"有好品牌"的蜕变。

4.1 营销体系优化与扩展

面对自身免疫疾病市场分散化、长效化的特点,荣昌生物需要构建更加灵活而深入的市场营销体系:

专业化分工:随着适应症的增加,传统的"一刀切"营销模式将不再适用。应当建立按疾病领域划分的专业营销团队,如风湿免疫团队、神经免疫团队、肾科团队等,每个团队深入了解特定疾病领域的诊疗路径、处方习惯和关键意见领袖,提供更加专业的学术支持。目前,荣昌生物自身免疫商业化团队已超过800人,在此基础上应进一步细化分工,提升专业化水平。

多渠道营销:自身免疫疾病患者分布广泛,从一线城市的三甲医院到基层医疗机构都有大量患者。因此,需要构建全覆盖的多渠道营销网络。对于核心三甲医院,通过专业的学术推广和专家关系建设,树立品牌形象和临床地位;对于基层市场,则通过简化版的医学信息和远程医疗支持,扩大市场覆盖面。截至2024年底,泰它西普已进入超过1000家医院,下一步应进一步扩大至3000家以上医疗机构,实现更广泛的市场覆盖。

数字化赋能:利用数字化工具提升营销效率和患者管理水平。建立医生线上教育平台,提供便捷的学术更新和病例讨论机会;构建患者管理APP,帮助患者记录症状、设置用药提醒、获取疾病知识,提高用药依从性;通过大数据分析,精准识别潜在处方医生和高潜力市场,优化资源分配。

4.2 市场准入与医保策略

市场准入是生物制剂商业化的关键环节,特别是对于需要长期使用的自身免疫疾病药物:

多层次医保覆盖:在已进入国家医保目录的基础上,推进省级补充医保和商业健康保险的覆盖。目前,泰它西普已于2021年12月被纳入新版国家医保药品目录用于治疗SLE,后续新获批适应症也应快速纳入医保。同时,与各地政府合作,将泰它西普纳入省级大病医保目录或城市定制型商业保险,进一步降低患者自付压力。

风险共担协议:探索与医保部门签订基于疗效的风险共担协议,如按疗效付费、费用上限保护等创新支付模式。这类协议可以减少医保支付方的预算不确定性,同时提高药品的可及性,实现患者、医院、企业和医保的多方共赢。

医院准入优化:自身免疫疾病药物通常涉及多个科室,如风湿免疫科、神经内科、肾内科、皮肤科等。应当开展跨科室协同准入,在目标医院内同时推动多个相关科室的准入和处方,最大化每个医院的销售潜力。同时,密切关注国家及地方集采政策动向,提前制定应对策略,避免因政策变化导致市场大幅波动。

五、 全球市场布局:从中国首创到全球领先

修美乐的销售额中近80%来自美国市场,这充分表明了全球化对于打造"药王"的重要性。泰它西普要在2030年实现修美乐级的成功,必须突破地域限制,布局全球主要市场。荣昌生物已经迈出了国际化的关键一步,但需要更快速、更系统地推进。

5.1 出海战略与合作伙伴选择

2025年6月,荣昌生物与Vor Biopharma达成一项总金额高达42.3亿美元的重磅合作协议,Vor Bio将获得泰它西普在除大中华区以外全球市场的独家开发、生产与商业化权益。这一交易不仅为荣昌生物带来了4500万美元首付款和最高41.05亿美元的里程碑付款,更重要的是通过股权纽带(荣昌生物获得Vor Bio公司23%股权)深度绑定双方利益。这种合作模式创新性地平衡了短期收益与长期价值,值得在与其他区域合作伙伴拓展时借鉴。

然而,单一合作伙伴难以覆盖全球所有市场,荣昌生物需要制定差异化的区域策略:

北美和欧洲:依托Vor Biopharma的临床开发和商业化能力,同时利用美国FDA已授予泰它西普用于治疗原发性干燥综合征的快速通道资格以及治疗重症肌无力的孤儿药资格,加速在这些高价值市场的审批和上市。值得注意的是,Vor Biopharma的新任CEO Jean-Paul Kress博士拥有丰富的药物上市和商业化经验,曾领导tafasitamab的开发、获批和商业化,这将为泰它西普的国际化提供强大助力。

亚洲新兴市场:对于日本、韩国、东南亚等市场,可考虑采取区域合作伙伴模式,选择在当地具有强大自免药物推广经验的合作伙伴,通过license-out方式快速推进。例如,荣昌生物已就将RC28-E的大中华区及亚洲区域权益授权给日本参天公司达成协议,这种模式可以复制到泰它西普在亚洲其他市场的拓展。

自建团队试点:在部分高潜力市场,如中东、拉丁美洲等,可以考虑自建区域团队,直接管理市场推广,积累国际化经验,为未来更广泛的全球布局培养人才。

5.2 国际临床策略与注册路径

全球临床试验是药品国际化的前提,泰它西普需要高效且符合国际标准的临床开发策略:

全球多中心临床试验:在关键适应症上,尽早启动全球多中心临床试验,而非仅在中国完成试验后再向海外扩展。目前,泰它西普用于治疗重症肌无力的全球多中心Ⅲ期临床试验正在积极入组,这一策略应延续到其他重点适应症。全球同步研发不仅能够加速产品在国际市场的注册上市,还能通过纳入不同人种的数据,为产品在全球范围内的应用提供更全面的证据。

利用中国数据支持全球注册:充分利用中国临床试验的高质量数据支持全球注册,特别是在欧美监管机构日益认可中国数据的背景下。通过与国际监管机构早期沟通,明确临床数据和申报要求,避免不必要的重复试验,加快审评进程。泰它西普治疗全身型重症肌无力的中国Ⅲ期研究数据已在2025年AAN年会公布,这些高质量数据应被充分用于支持全球注册。

参与国际诊疗指南:通过在国际顶级医学期刊发表临床研究结果、在国际学术会议公布数据、与国际关键意见领袖合作等方式,积极参与和影响国际治疗指南的制定,为泰它西普在全球市场的医学地位奠定基础。荣昌生物已在这方面取得初步进展,泰它西普治疗gMG的Ⅱ期研究数据发表在《Eur J Neurol》杂志上,未来应继续加强国际学术交流。

5.3 全球供应链与生产布局

为确保全球市场的稳定供应,同时优化生产成本和物流效率,荣昌生物需要前瞻性地规划全球供应链:

生产基地国际化:在巩固烟台生产基地的同时,考虑在海外建立生产基地。目前,荣昌生物已建立符合全球GMP标准的生产体系,包括40个2,000升一次性袋式生物反应器,为国际化供应奠定基础。下一步,可通过自建或与CMO合作,在欧美等主要市场建立区域生产基地,减少地缘政治风险,提高供应链韧性。

供应链连续性管理:建立多元化的供应链体系,对关键原材料和辅料建立多个供应商渠道,避免单一供应商风险。同时,建立全球库存管理系统,实时监控各区域库存水平,确保产品供应的连续性。

剂型与给药装置创新:针对不同市场的偏好,开发多样化的剂型和给药装置。目前,泰它西普申报的IgA肾病剂型为泰它西普注射液(预充式注射器装),这将为患者提供更加便捷的给药方式。未来还可考虑开发自动注射笔等更便捷的给药装置,提升患者体验和用药依从性。

六、总结与展望:迈向"新药王"的战略路径

泰它西普作为中国原创的全球首创新型双靶点药物,正处在从"中国首创"向"全球领先"转型的关键时点。借鉴修美乐的成功经验,结合自身机制特点和市场环境,泰它西普有望在2030年成为全球自身免疫疾病领域的重磅产品。然而,这一目标的实现需要科学的战略、坚定的执行和持续的创新。

到2030年,泰它西普有望在中国和全球范围内实现以下里程碑:

适应症矩阵:

泰它西普要能够在全球范围内获批12-15个适应症(其中海外2-3个适应症),涵盖风湿免疫、神经免疫、肾免疫、皮肤免疫等多个疾病领域,成为中国首个真正意义上的平台型自免生物药。

销售业绩:

凭借多适应症的推动,全球年销售额突破50亿美元,其中国内市场销售额达到150亿元人民币,海外市场占比超过50%,成为首个在全球自免市场占据领先地位的中国原研生物药。

学术地位:

进入中国、美国、欧洲等主要市场的20余个临床治疗指南,成为多种自身免疫疾病的一线或二线标准治疗,奠定在医学领域的权威地位。

企业价值:

凭借泰它西普的成功,荣昌生物市值突破五千亿元人民币,成为中国生物医药企业转型升级的典范,引领中国创新药从followership到leadership的转变。

实现这一宏伟蓝图,要求荣昌生物在战略执行上保持前瞻性、灵活性和持久性。需要看到,修美乐的成功不是一蹴而就的,而是经过多年持续投入和战略调整的结果。荣昌生物应当以同样的决心和耐心,在适应症扩展、商业化建设和全球化布局上持续投入,即使面临短期挑战也决不动摇长期战略。

同时,荣昌生物还应当注重生态系统的构建,通过与科研机构、医疗机构、患者组织、支付方等各利益相关方的深度合作,构建以泰它西普为核心的自免治疗生态系统,形成强大的网络效应和用户黏性,打造可持续的竞争优势。

泰它西普的问世和发展标志着中国创新药企已从me-too走向first-in-class,从中国市场走向全球舞台。通过科学规划、坚决执行和持续创新,泰它西普有望成为第一个源自中国的全球"药王",为中国生物科技行业的崛起树立里程碑。

我是热谈哥和革命的老农

欢迎大家关注和评论

上市批准引进/卖出并购孤儿药

2025-10-31

BD为王的核心逻辑下,中国药企BD交易总额近在上半年创出608亿元的新高。然而,当BD预期已经释放到极致,市场对于BD交易的敏锐度则已经开始下降。

10月17日,5家国内药企同时宣布达成出海授权,总金额达数十亿美元,但股价却是高开低走。10月22日,信达生物达成114亿美元大单,同样难挡股价下跌。从这不难看出,见惯了大手笔BD交易的投资者们,似乎很难再获得超预期体验了。因此我们曾做出判断,投资者对创新药企的价值判断或将回归基本面,亦更加关注药企的商业化能力。

尤其是作为第二大疾病市场的自免领域,不少国内药企都已经走上商业化之路,极有可能率先出现预期拐点。与肿瘤赛道基本座次已定不同,中国自免王者的竞争刚刚开始,各家药企都在凭借不同的优势和策略在各自的赛道上疾驰。

眼下,自免王者的宝座,仍在虚位以待。随着各家企业核心产品商业化持续推进,中国自免领域的格局将逐渐清晰。

01

康诺亚

提到自免药物,绝对绕不开“NewCo之王”康诺亚。

成立于2016年的康诺亚虽然年轻,但已经在国内自免领域率先跑出来。2024年9月,康诺亚的核心产品司普奇拜单抗成功获批上市,用于治疗成人中重度特应性皮炎。这是国内首个、全球第二个获批上市的IL-4Rα单抗,对标的正是赛诺菲的“药王”级产品度普利尤单抗。

图:康诺亚自免管线一览,来源:公司公告

不过,特应性皮炎治疗手段多样,竞争已成红海之势。康诺亚的精明之处在于,提前瞄准相对蓝海的鼻科领域进行了布局,与度普利尤单抗形成差异化竞争。2024年12月,司普奇拜单抗获批慢性鼻窦炎伴鼻息肉,成为目前国内首个、全球唯二获批这一适应症的;2025年1月,又全球首个拿下了季节性过敏性鼻炎适应症,在鼻科领域建立了坚固的护城河。

适应症的不断扩展,让司普奇拜单抗的销售额获得了不错的增长。2025年上半年,康诺亚营收约5亿元,同比增长812%。做出主要贡献的就是司普奇拜单抗。

未来,司普奇拜单抗还有青少年中重度特应性皮炎、结节性痒疹、哮喘、慢性阻塞性肺病等更多预期中的适应症,想象空间还是很充足的。但IL-4R单抗的内卷也值得注意,康乃德的、康方生物的同靶点产品上市在即,此外还有十几款在研产品蓄势待发,留给康诺亚的时间并不充裕。

这样的情况下,能否通过今年的医保谈判,进一步加速产品放量,提前在激烈市场竞争中占据有利位置,对康诺亚来说至关重要。

02

三生国健

三生国健是国内自免市场的元老级玩家。早在2005年,三生国健就推出了TNF-α的重磅产品益普赛,比辉瑞原研的“依那西普”还早五年在国内获批上市。2019年,益赛普创下了11.44亿元的销售巅峰,可以说是国内最早的自免大药。

可随着TNF-α靶点竞争对手的增多,尤其是修美乐、类克等海外竞争对手在2019年被纳入医保目录,益赛普开始销售遇冷。2020年,益赛普收入迅速断崖式下降至6.16亿元。

危难之中,三生国健在2023年决定“ALL IN”自免,并将所有肿瘤管线剥离。目前,公司共有正在16条自免管线,包括IL-17A、IL-5、IL4Rα 、IL-1β等多个热门靶点。从覆盖面上来看,算得上是自免领域布局最全面的企业之一。

图:三生国健管线一览,来源:公司公告

这其中,研发进度最快的是IL-17A单抗608,上市申请已经获得受理。诺华的全球首款IL-17A单抗司库奇尤单抗,2024年销售额高达61.41亿美元,这无疑是竞逐自免药王的又一潜力靶点。此外,IL-1β单抗613急性痛风性关节炎适应症,也已获得受理。从全力梭哈自免的行动,不难看出三生国健重夺自免市场领导地位的决心。

不过,三生国健的进度显然没跟上野心,目前国内已有6款IL-17A获批上市,赛道俨然成为“内卷修罗场”。作为后来者,三生国健需要付出更多努力方能突围。

总体而言,虽然三生国健在药物研发进度上稍显落后,但凭借全面的管线布局和深厚的渠道积累,这位自免老兵依然有望在激烈的市场竞争中,找到自己的位置。

03

荣昌生物

荣昌生物本是以ADC药物闻名的创新药企,如今却靠着泰它西普在自免领域做的风生水起。

早在2021年3月,荣昌生物的泰它西普就在中国获附条件批准上市,用于治疗治疗系统性红斑狼疮,当年销售额达到4730万元。2022年,泰它西普降价68.34%进入医保,成功以价换量。

此后,荣昌生物也在持续努力拓展后续适应症。2024年7月,泰它西普拿下了类风湿关节炎这一适应症。今年上半年又获批了重症肌无力这一大适应症。

图:荣昌生物自免管线一览,来源:公司公告

这虽然是罕见病,但实际上患者数量不算少。重症肌无力全球患者超过70 万人,其中仅在国内就约有20万存量患者,对应的市场规模也相当可观,可国内获批药物相对较少。这也推动了泰它西普持续放量。据摩熵医药数据库显示,泰它西普2025年上半年全终端医院销售额就已突破了4.2亿元,较去年增长了88.92%。

今年8月13日,荣昌生物治疗干燥综合征的三期临床也成功达到主要终点。9月28日,泰它西普用于治疗具IgA肾病成人患者的适应症也拟纳入优先审评品种,上市进程有望加速。

在出海方面,泰它西普也终于迎来了关键里程碑。今年6月,荣昌生物与Vor Biopharma达成总金额高达42.3亿美元BD,泰它西普成功出海。虽然市场对这笔BD存在争议,但企业宏观层面确实持续向好。

04

云顶新耀

云顶新耀在自免领域的突破来得迅速而猛烈。

2023年11月,耐赋康通过优先审评程序成功获批,成为第一款被中国药监局纳入突破性治疗品种的非肿瘤药物,用于治疗IgA肾病。据估计,我国IgA肾病患者超过百万,每年新增确诊病例超过10万例。

没进医保前,耐赋康7个月收入就已经累计达到3.53亿元收入,撑起了云顶新耀营收的半边天。2025年正式进入医保后,耐赋康通过以价换量,上半年销售收入达到3.03亿元,同比增长81%,一度脱销。8月,在扩产补充申请获批后,耐赋康单月销售收入达5.2亿元。

耐赋康之后,云顶新耀另一潜力自免产品艾曲莫德已进入“上市倒计时”。去年12月,其用于中重度溃疡性结肠炎(UC)的适应症国内上市申请获得受理,预计2026年上半年有望获批上市。

图:云顶新耀管线一览,来源:公司公告

10月21日公司发展战略交流会上,云顶新耀表示,在未来6到12个月内,将成功引进至少3款“耐赋康级别”的重磅产品。

公司预计,计划引进产品的国内潜在销售峰值将超100亿元,叠加现有产品管线,整体产品矩阵的国内销售峰值将突破200亿元。

05

再鼎医药

凭借艾加莫德这一重磅单品,再鼎医药迅速在自免领域崛起。艾加莫德是全球首个获批上市的FcRn拮抗剂,已在海外获批用于治疗重症肌无力、慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病、免疫性血小板减少症。去年,艾加莫德海外收入 22 亿美元,同比增长 83%,成功晋级自免领域重磅炸弹。

在国内,艾加莫德于2023年6月获批上市,用于治疗重症肌无力。该药销售额也在逐季度快速放量,2024其国内销售额约9360万美元,增速高达 835%。今年4月,艾加莫德预皮下注射剂型成功获FDA批准。在国内,再鼎预计将在2025年递交工艺变更申请。获批之后,艾加莫德将有3种给药方式。

除了已获批的重症肌无力和CIDP适应症,艾加莫德在自身免疫性疾病领域的适应症拓展正稳步推进。目前,眼肌型重症肌无力、干燥综合征、甲状腺眼病、肌炎等适应症已在全球范围内进入临床III期或关键性临床阶段。

图:再鼎医药自免管线一览,来源:公司官网

同时,再鼎仍然在拓宽自免产品线。今年1月10日,再鼎医药从福泰制药手里引进了一款BAFF/APRIL双重拮抗剂Povetacicept,瞄准的是IgA肾病领域。此外,再鼎医药还自研一款IL-13/IL-31R双抗ZL-1503,处于临床前阶段,瞄准的是中重度特应性皮炎。

06

智翔金泰

2023年6月,智翔金泰在科创板上市时被称为“三无公司”,无产品上市、无主营业务收入、无利润。然而短短两年间,这家公司却已在自身免疫领域崭露头角。

去年8月,智翔金泰首款产品IL-17A靶向药赛立奇单抗获批上市,用于治疗中重度斑块状银屑病。不过,这一适应症国内已有众多治疗银屑病适应症的生物制品上市,涵盖 TNF-α、IL12/23 和 IL-17等靶点,且大部分药品都已经进入医保,竞争激烈。

同时,针对IL-17A靶点也相当内卷。赛立奇单抗上市当天,恒瑞医药的同靶点产品一同获批上市,都宣称自己是国产首款。此外,国内还有超30款IL-17A抑制剂进入临床,其中康方生物、三生国健的产品已申报上市。2024年智翔金泰营收3006.95万元,几乎全部来自赛立奇单抗。

今年1月,赛立奇单抗又拿下了强直性脊柱炎这一适应症。两大适应症的加持下,智翔金泰上半年收入4539.18万元。这一数字不算惊人,但对于一款尚未进入医保的产品而言,已属不易。后续,赛立奇单抗的主要增量还要看今年是否能进入医保谈判目录。

图:智翔金泰管线一览,来源:公司公告

在智翔金泰的管线中,储备的自免产品也不少。目前,公司针对IL-4Rα、IFNAR1、TSLP、IL-15等多个自免靶点进行了布局,覆盖系统性红斑狼疮、特应性皮炎、白癜风等多个适应症。其中,进度最快的是IL-4RA泰利奇拜单抗,其注上市申请已经获得受理。

随着核心产品的持续放量和丰富管线的逐步推进,这家曾经备受质疑的公司,未来也或许有望中国自免领域找到自己的位置。

共建Biomedical创新生态圈!

如何加入BiG会员?

上市批准财报

2025-10-28

·有财报

一、 公司速览

Vor Biopharma Inc. 是一家临床阶段的细胞和基因工程公司,专注于开发治疗急性髓系白血病(AML)和骨髓增生异常综合征(MDS)的创新疗法。其核心业务模式是利用专有平台,通过基因编辑健康造血干细胞(HSCs)以移除治疗靶点,从而创建“屏蔽”的骨髓和血液系统,使其免受靶向疗法(如抗体药物偶联物ADCs或嵌合抗原受体T细胞VCAR33)的脱靶毒性影响。公司主要产品管线包括处于1/2a期临床试验的基因编辑HSC产品 trem-cel,以及处于1/2期临床试验的CAR-T细胞疗法 VCAR33。此外,公司还有处于临床前阶段的ADC产品 VADC45 和其他髓系靶点项目。

公司自成立以来尚未产生任何产品销售收入,并持续产生巨额运营亏损。截至2024年12月31日,公司累计亏损 4.57 亿美元,并面临“持续经营能力存在重大疑虑”的风险。公司高度依赖外部融资来支持其研发活动和运营。

二、 最终个人评价

卓越 / 良好 / 中等 / 存在明显缺陷 / 警惕

三、 评价摘要

Vor Biopharma 是一家处于早期临床阶段的生物制药公司,其创新技术平台在理论上具有巨大潜力,但目前所有产品管线均处于高风险的研发阶段,尚未产生任何收入。公司持续面临巨额亏损,现金流为负,且其持续经营能力存在重大不确定性,高度依赖外部融资。鉴于其新兴技术的固有风险、激烈的市场竞争以及尚未验证的商业化前景,公司面临多重难以控制的巨大风险。

四、 详细分析

• 问题1:公司有猝死的风险吗?

数据分析:

结论:[存在潜在担忧] 尽管财报中未明确列示传统有息负债,但公司明确披露其现金、现金等价物和可销售证券合计 9.19 亿元 仅能支持运营至 2026年第一季度。公司面临“持续经营能力存在重大疑虑”的警告,这意味着其短期内需要大量外部融资以避免资金链断裂。因此,公司存在显著的短期生存压力和潜在的猝死风险。

• 截至2024年12月31日,公司持有货币资金和现金等价物 8,194.9 万美元 (约 8.19 亿元 人民币)。

• 截至2024年12月31日,公司持有可销售证券 997.7 万美元 (约 0.99 亿元 人民币)。

• 货币资金与可销售证券合计 9,192.6 万美元 (约 9.19 亿元 人民币)。

• 财报中未明确列示短期借款、长期借款或应付债券等传统有息负债。

• 财报明确指出:“管理层认为,截至2024年12月31日的现金、现金等价物和有价证券不足以支持公司未来一年的运营费用和资本支出需求。” 并且“公司持续经营能力存在重大疑虑”。

• 问题2:公司的利润是真金白银吗?

数据分析:

项目 (单位:亿元)

2024年

2023年

净亏损

(11.69)

(11.79)

经营活动现金流净额

(9.97)

(10.03)比值 (现金流/利润)0.850.85

结论:[严重不匹配,利润质量低] 公司在2024年和2023年均录得巨额净亏损,且经营活动现金流净额也为负,并与净亏损额度大致匹配。这表明公司的亏损是真实的现金流出,而非账面调整。公司尚未产生任何收入,其“利润”本质上是持续的运营亏损,且这些亏损需要真实的现金来弥补,因此利润质量极低。

• 问题3:这门生意的“赚钱效率”有多高,且是否持久?

数据分析:

项目 (单位:亿元)

2024年

2023年

净亏损

(11.69)

(11.79)

股东权益

9.67

15.07ROE-120.95%-78.20%

营业收入

0

0毛利率不适用不适用

结论:[中等或呈下降趋势] 公司自成立以来未产生任何营业收入,因此毛利率无法计算。其净资产收益率(ROE)在2024年和2023年分别为 -120.95% 和 -78.20%,呈现出极度负值的状态,且2024年亏损加剧。这表明公司目前没有任何赚钱效率,且在可预见的未来,在产品商业化之前,这种状况将持续。

• 问题4:这门生意的本质是什么,是什么在阻止竞争对手?

定性分析:Vor Biopharma 的业务本质是利用细胞和基因工程技术,开发针对血液癌症(如AML和MDS)的创新疗法。其核心技术在于基因编辑造血干细胞,使其对靶向疗法产生“屏蔽”效应,从而提高治疗的安全性和有效性。

阻止竞争对手的因素可能包括:

然而,财报也明确指出:

结论:[护城河模糊或不存在] 尽管公司拥有创新且复杂的技术,并致力于解决未满足的医疗需求,但其技术仍处于早期验证阶段,商业可行性尚未明确。行业竞争异常激烈,且核心基因编辑技术的知识产权格局复杂且不稳定。这些因素使得公司目前尚未建立起清晰且宽阔的护城河,其竞争优势仍需在未来的临床试验和商业化中得到验证。

• “基因工程造血干细胞(eHSCs)是一项新兴技术,存在风险,可能永远无法转化为商业上可行的产品。”

• “我们面临着快速技术变革环境中的激烈竞争”,包括Beam Therapeutics、Cimeio Therapeutics等HSC公司,以及IN8Bio Inc.、Caribou Biosciences Inc.等CAR-T公司。

• “基因组工程领域的知识产权空间高度复杂且仍未解决”,存在多方专利纠纷。

1. 技术独特性与复杂性: 公司声称拥有专有平台,在干细胞生物学、基因组工程(包括CRISPR-Cas9、CRISPR类似酶和碱基编辑)以及靶向疗法开发方面具有专业知识。其“屏蔽移植”方法旨在解决传统靶向疗法脱靶毒性的根本限制。

2. 早期临床数据: trem-cel在VBP101临床试验中展现了初步的移植成功率(100%中性粒细胞移植成功,中位9.5天)和对Mylotarg的屏蔽效应,以及初步的无复发生存期改善迹象。VCAR33也显示出CAR-T细胞的体内扩增数据。

3. 知识产权: 公司拥有并许可了多项专利(截至2025年3月3日,拥有至少100项美国和外国专利申请,14项已授权专利;许可了14项已授权专利和至少50项待批专利申请),涵盖基因编辑HSC和CAR-T疗法。

• 问题5:这门生意需要不断“烧钱”来维持增长吗?

数据分析:

项目 (单位:亿元)

2024年

2023年

经营活动现金流净额

(9.97)

(10.03)

资本支出 (购买物业和设备)

(0.02)

(0.11)自由现金流(9.99)(10.14)

结论:[烧钱模式] 公司在2024年和2023年均产生巨额负自由现金流,分别为 -9.99 亿元 和 -10.14 亿元。这表明公司需要持续投入大量资金进行研发和运营,且目前没有任何自我造血能力。作为一家临床阶段的生物制药公司,这种持续的“烧钱”模式是其当前阶段的固有特征。

• 问题6:管理层是如何配置资本的?

分析:管理层主要通过发行股权证券(包括私募配售和市场销售协议)来筹集资金,以弥补巨大的运营亏损并支持研发活动。

资本的主要去向是研发支出,2024年和2023年分别为 9.33 亿元 和 9.43 亿元。这些资金用于推进trem-cel和VCAR33的临床试验,以及其他临床前项目和内部生产设施的建设。公司还投资于可销售证券以管理现金。

结论:[策略模糊或效果不佳] 管理层将资本主要配置于研发和维持运营,这对于一家临床阶段的生物制药公司是合理的。然而,公司持续产生巨额亏损,且现金流持续为负,导致其必须不断通过股权融资来维持运营,并面临“持续经营能力存在重大疑虑”的警告。这种持续依赖外部输血的模式,表明其资本配置尚未能有效引导公司走向自给自足和盈利,其策略的长期有效性存在显著不确定性。

• 经营活动净现金流出 10.03 亿元。

• 投资活动净现金流入 7.10 亿元。

• 融资活动净现金流入 0.29 亿元。

• 经营活动净现金流出 9.97 亿元。

• 投资活动净现金流入 9.69 亿元 (主要是可销售证券到期收回,同时有少量购买可销售证券和物业设备)。

• 融资活动净现金流入 5.34 亿元 (包括私募配售 5.56 亿元,市场销售协议 0.03 亿元,以及股票期权行权等,扣除发行成本和税费)。

• 2024年:

• 2023年:

• 问题7:管理层的“人品”如何?

分析:财报在“风险因素”和“管理层讨论与分析”部分对公司的财务状况和运营风险进行了高度坦诚的披露。

这种详尽且直言不讳的风险披露,尤其是在“持续经营能力”这一核心问题上的直接表述,体现了管理层对投资者的高度坦诚和负责任的态度。

结论:[坦诚] 管理层在财报中对公司的财务困境、运营风险以及新兴技术的固有不确定性进行了全面、直接且专业的披露,没有回避重大负面信息,展现了高度的坦诚度。

• 明确指出“自成立以来已产生重大净亏损”,并预计“在可预见的未来将继续产生净亏损,可能永远无法实现或保持盈利”。

• 直接声明“公司持续经营能力存在重大疑虑”。

• 详细列举了与新兴技术、临床试验、竞争、知识产权、融资需求、监管不确定性等相关的多方面风险,措辞专业且审慎。

• 披露了高管薪酬政策、股权激励计划以及与主要股东的股权集中情况。

• 问题8:公司未来的成长驱动力是什么?

分析:公司未来的成长驱动力主要来源于其创新型细胞和基因工程平台以及由此衍生的产品管线:

然而,这些驱动力均基于高度不确定的研发成功和商业化前景。

结论:[存在不确定性] 公司的成长驱动力基于其创新技术平台和多条产品管线,战略方向清晰。但所有产品均处于早期研发阶段,商业化前景高度不确定,且面临技术、临床、监管和市场等多重风险。因此,未来的成长驱动力虽然明确,但其实现存在显著的不确定性。

1. 核心产品线推进: 推进trem-cel(基因编辑HSC)和VCAR33(CAR-T疗法)的临床试验,并最终实现商业化。特别是将两者结合形成 trem-cel+VCAR33 治疗系统,旨在为AML和MDS患者提供变革性治疗方案。

2. 新产品开发: 临床前资产VADC45(靶向CD45的ADC)在肿瘤学、基因疗法和自身免疫疾病方面具有多重潜力。

3. 多靶点工程策略: 开发多靶点基因编辑HSC(如CD33-CLL1双靶点编辑)和多特异性CAR-T疗法,以应对肿瘤异质性和抗原逃逸问题,扩大治疗范围。

4. 研发投入: 公司持续投入大量资金于研发活动(2024年研发费用 9.33 亿元),以支持新产品发现和技术平台发展。

5. 内部生产能力: 投资建设内部临床GMP生产设施,以实现对生产过程的战略控制和效率提升。

• 问题9:年报中隐藏的最大风险是什么?

分析:财报中最大的风险并非“隐藏”,而是被管理层明确且反复强调的 “持续经营能力存在重大疑虑”。这直接关系到公司的生死存亡。 其他重大风险包括:

结论:[存在较高风险] 公司面临的最大风险是其 持续经营能力存在重大疑虑,这是所有其他风险的集中体现。此外,新兴基因工程技术的固有不确定性、临床试验的高失败率、知识产权的复杂性和不稳定性,以及对外部融资的极度依赖,共同构成了公司面临的较高且难以控制的风险。

1. 技术风险: “基因工程造血干细胞(eHSCs)是一项新兴技术,存在风险,可能永远无法转化为商业上可行的产品。” 基因组工程技术本身具有“脱靶”效应、免疫反应、插入性致癌等潜在风险。

2. 临床试验失败风险: 公司高度依赖trem-cel和VCAR33的成功,但临床试验失败率高,早期结果不具预测性。

3. 融资风险: 公司需要“大量额外资金”,若无法及时获得,将被迫延迟、削减或终止研发和商业化努力。

4. 知识产权风险: 基因组工程领域的知识产权格局“高度复杂且仍未解决”,存在多方专利纠纷,可能导致公司无法获得必要的技术许可或面临侵权诉讼。

5. 市场接受度与竞争: 即使产品获批,也可能因公众对基因疗法的负面认知、医生处方意愿、支付方覆盖和报销不足以及激烈竞争而无法获得市场接受。

6. 制造和供应链风险: 产品制造复杂,依赖第三方供应商,存在规模化生产、质量控制和供应链中断的风险。

• 问题10:如果我要毁掉这家公司,最有效的方法是什么?

分析:基于上述分析,要摧毁Vor Biopharma,最有效的方法是:

结论:[存在明显攻击点] 公司作为一家处于早期研发阶段的生物制药公司,其生存和发展高度依赖于外部资金的持续注入以及核心产品临床试验的成功。因此,切断融资渠道 和 核心产品临床试验的失败 是最直接且致命的攻击点,足以使其业务根基动摇甚至彻底瓦解。

1. 切断融资渠道: 阻止公司获得任何新的股权或债务融资。由于公司持续巨额亏损且没有收入,一旦资金链断裂,其运营将立即停止,所有研发活动将被迫终止,公司将迅速走向破产。财报中明确指出“持续经营能力存在重大疑虑”,并预计现有现金仅能维持到2026年第一季度,这使其对外部融资的依赖性成为致命弱点。

2. 核心产品临床试验失败: 确保其主要产品候选(trem-cel和VCAR33)在关键临床试验中未能达到主要终点(例如,安全性问题、疗效不佳或未能证明对现有疗法的优越性),或出现严重的副作用,导致监管机构拒绝批准或暂停试验。这将直接打击公司的核心价值主张和未来商业化前景。

3. 基因编辑技术负面事件: 诱发或放大基因编辑或细胞疗法领域的重大负面安全事件(即使与公司产品无关),从而导致公众对基因疗法的普遍抵制,或引发更严格的监管政策,从而扼杀整个新兴技术领域的发展。

五、 综合评估与最终评价理由

综合以上十个问题的分析,Vor Biopharma Inc. 的公司质量评价为 警惕。

做出此评价的主要理由如下:

1. 生存能力极度脆弱: 公司明确披露“持续经营能力存在重大疑虑”,且现有现金仅能维持到2026年第一季度。这表明公司面临迫在眉睫的资金压力,随时可能因无法获得新融资而“猝死”。这是最根本且最致命的风险。

2. 盈利能力缺失且现金流持续为负: 公司自成立以来从未产生任何收入,持续录得巨额净亏损和负经营现金流。其“赚钱效率”为零,且处于典型的“烧钱模式”,完全依赖外部资本维持运营。

3. 护城河尚未建立: 尽管公司拥有创新的基因编辑技术平台,但该技术仍处于早期验证阶段,商业可行性未定。行业竞争激烈,知识产权格局复杂且不稳定,使得公司目前尚未形成清晰、宽阔且不可动摇的竞争优势。

4. 高度依赖早期产品: 公司的未来成功几乎完全系于trem-cel和VCAR33这两款早期产品。临床试验的高失败率、新兴技术的固有风险以及监管审批的不确定性,使得这些产品能否最终商业化充满未知。

5. 多重难以控制的风险: 除了资金和产品风险,公司还面临基因编辑技术的潜在安全问题、公众认知风险、制造和供应链挑战以及知识产权纠纷等。这些风险中的任何一个都可能对公司造成毁灭性打击,且许多因素超出管理层的直接控制范围。

尽管管理层在财报中表现出高度坦诚,并积极投入研发以寻求未来增长,但公司所处的行业特性、其自身极度脆弱的财务状况以及产品管线的早期阶段,共同构成了巨大的、可能动摇业务根基的风险。在这些根本性问题未得到有效解决之前,无论其技术潜力如何,都应保持高度警惕。

六、 免责声明

本文是我的个人分析,可能错漏百出,目的是学习交流,不构成投资建议,根据此分析进行投资可能造成财务损失。

如果觉得本文还不错,请点个心 ,感谢你的支持

关于"有财报" (建议仔细读)

我们在分析 中港美10000+公司 的 100000+篇财报 , 在“有财报”中发布 1%的精华 分析,和大家一起共享好机会

所有报告仅供参考,不构成任何投资建议

所有报告全部永久免费,传播时请注明出处

如果你想优先了解你关心的公司,请在 文章下留言 提交需求。

1-3个工作日内通过本号推送文章。

精力有限,我会按以下 优先级 原则处理:

1.粉丝优先。关注我的用户,留言会被优先处理

2.点赞优先。留言点赞数量大的公司,会被优先处理

3.时间顺序,出现更早的留言,会被优先处理

码字不易,传播时请注明出处

如果觉得本文还不错,记得关注我

细胞疗法财报抗体药物偶联物免疫疗法

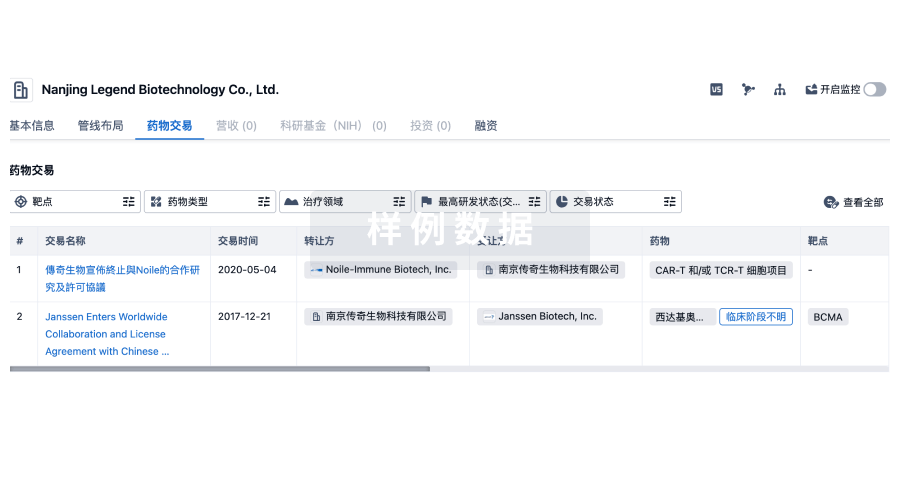

100 项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

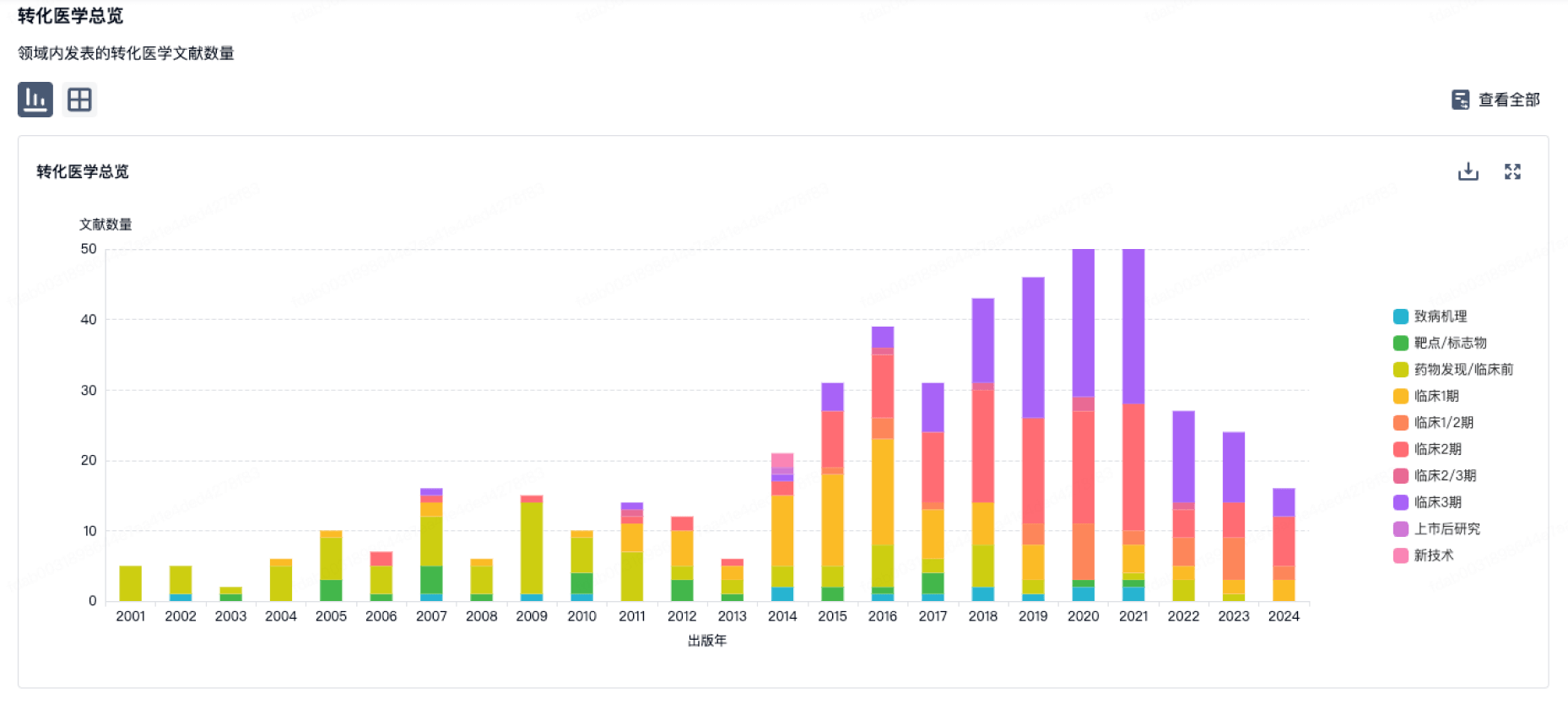

100 项与 Vor Biopharma, Inc. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

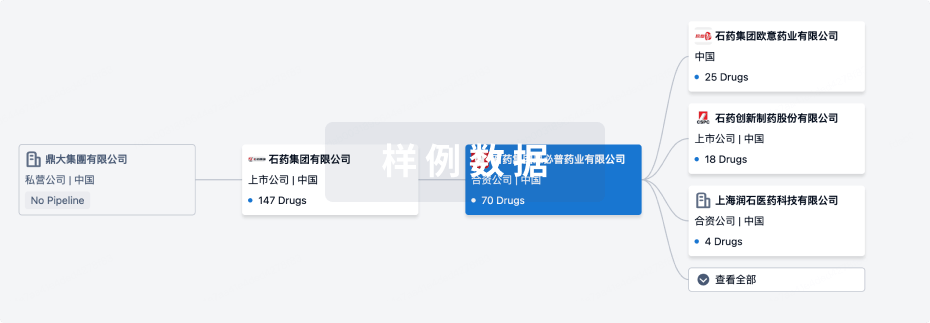

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月13日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

3

5

临床前

临床3期

1

5

其他

登录后查看更多信息

当前项目

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

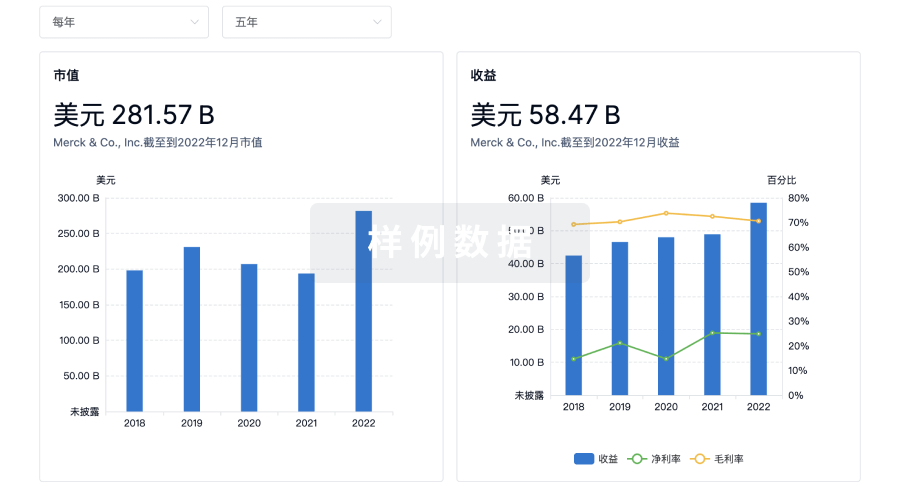

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

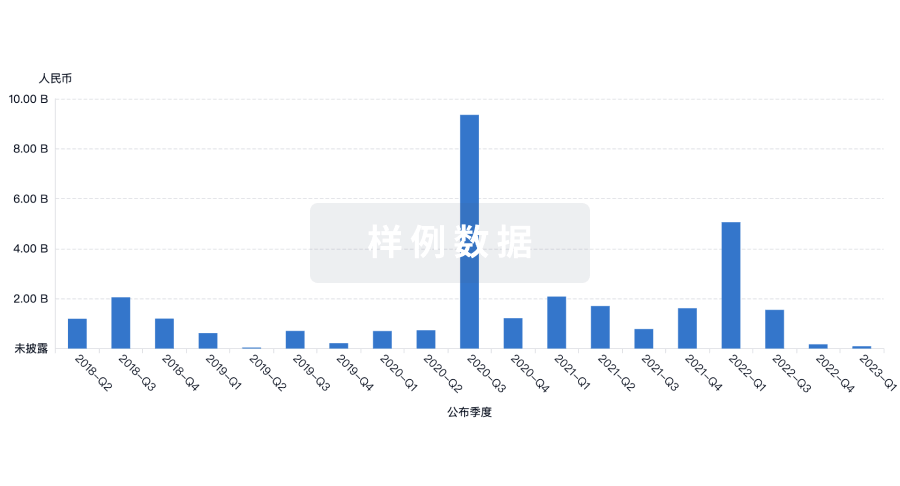

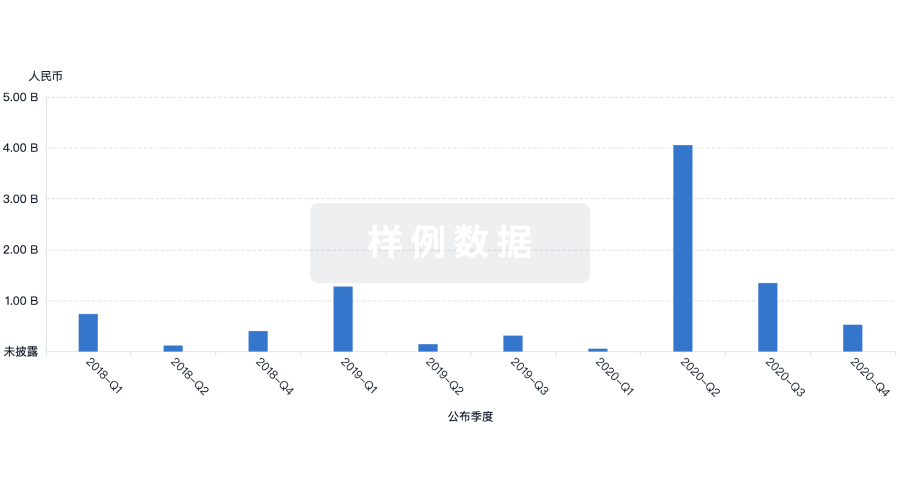

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用