预约演示

更新于:2025-10-31

Colecalciferol

维生素D3

更新于:2025-10-31

概要

基本信息

权益机构- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 加拿大 (1985-01-01), |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C27H44O |

InChIKeyQYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N |

CAS号67-97-0 |

关联

1,520

项与 维生素D3 相关的临床试验NCT06478290

Pilot Assessment of the Safety of a Combination of Curcumin, Omega-3, and Vitamin D Supplements (PASCOD) in ACPA+ Individuals

The goal of this clinical trial is to determine if the level of Anti-cyclic citrullinated peptide antibody (ACPA) is altered after taking curcumin, omega-3, and vitamin D supplements (COD) for 3 months. It will also determine the safety and tolerability of COD in the study population. This trial aims to answer the following questions: Does COD consumption lower the level of ACPA in the study participants? What side effects will participants have after taking COD? This pilot study will have an open label pre-post design and study participants will know that they are using each of the three supplements. Participants will: Take the combination of supplements following an evening meal, for 84 consecutive days. Visit the clinic/study team twice during the study duration on days 0 and 84 for checkups and tests. Keep a diary of study treatment consumption.

开始日期2025-10-01 |

申办/合作机构 |

ChiCTR2500109950

Correlation Study between Vitamin D, Adiponectin, Leptin and Insulin Resistance in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

开始日期2025-10-01 |

申办/合作机构- |

NCT07053657

The Improvement Effect of Vitamin D on the Cardiovascular Health of Overweight/Obesity Adolescents in China

The goal of this randomized controlled clinical trial is to investigate the effects of vitamin D3 supplementation on cardiometabolic risk in Chinese adolescents with overweight/obesity and vitamin D deficiency. The main question it aims to answer whether vitamin D3 supplementation can improve cardiovascular metabolic health.

Participants in the intervention group will receive vitamin D3. The control group will receive vitamin D placebo.

Researchers will compare the change in cardiometabolic risk from baseline to post-intervention at 12 weeks between the intervention and control groups.

Participants in the intervention group will receive vitamin D3. The control group will receive vitamin D placebo.

Researchers will compare the change in cardiometabolic risk from baseline to post-intervention at 12 weeks between the intervention and control groups.

开始日期2025-09-15 |

申办/合作机构 |

100 项与 维生素D3 相关的临床结果

登录后查看更多信息

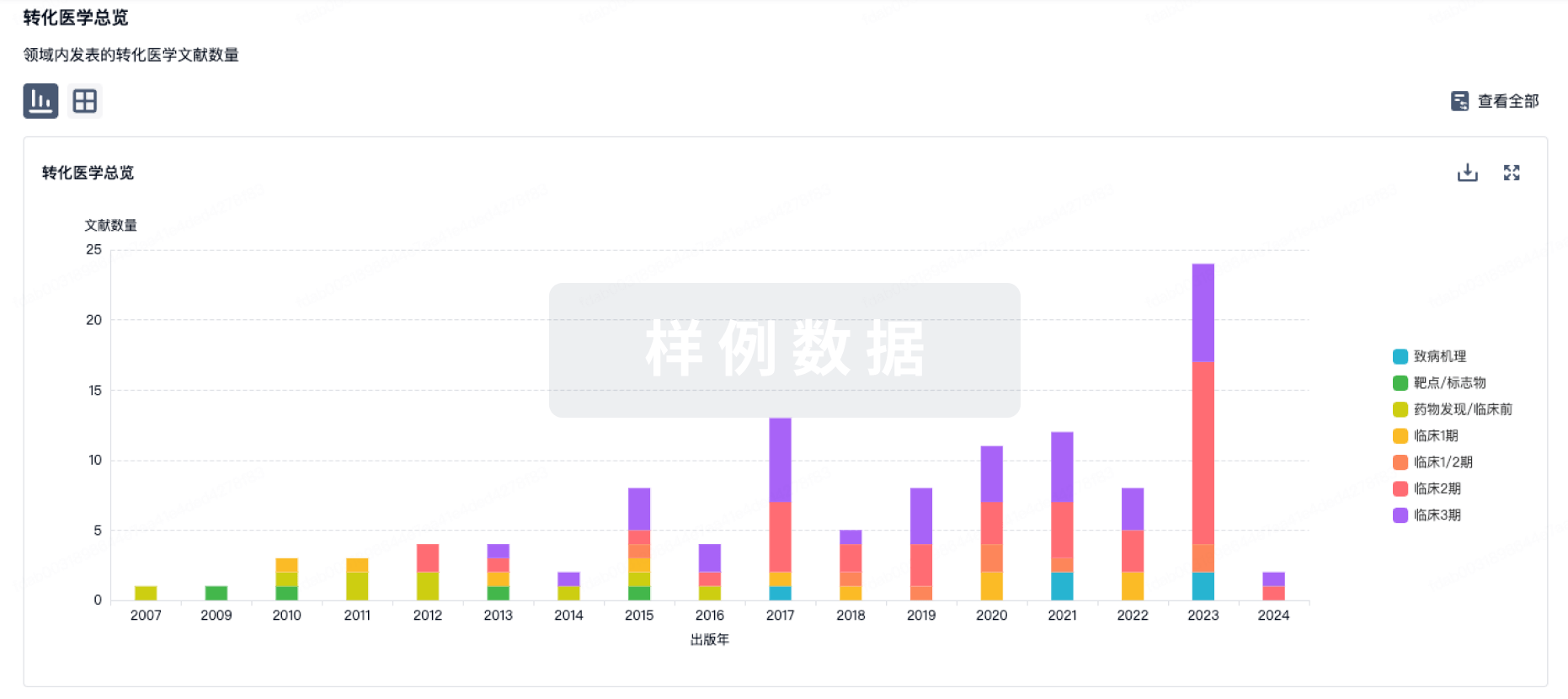

100 项与 维生素D3 相关的转化医学

登录后查看更多信息

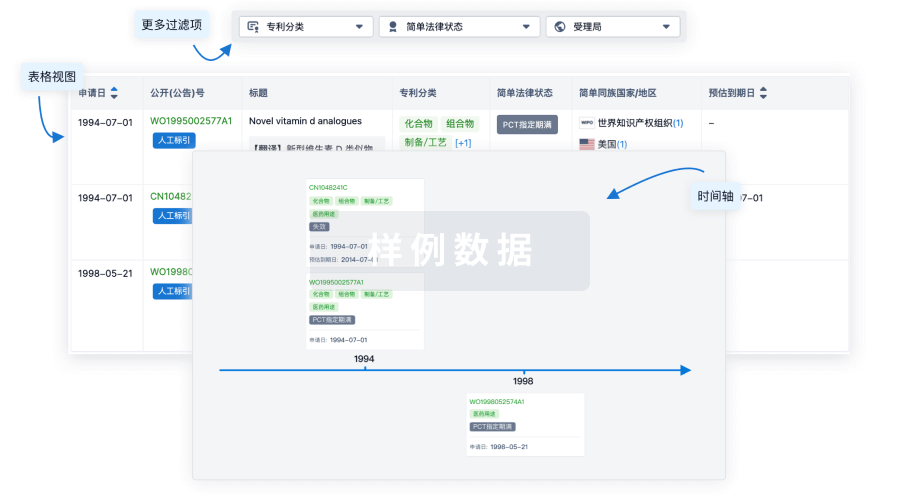

100 项与 维生素D3 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

20,879

项与 维生素D3 相关的文献(医药)2026-02-01·Archivos Argentinos de Pediatria

Experience with denosumab in the treatment of bone diseases in pediatrics at a tertiary care hospital

作者: Ciaccio, Marta ; Feller, Ana ; Rosé, Adriana ; Insúa Beverina, María de Los Ángeles ; Bermejo, Natalia ; Fortunati, Daniela ; Soria, Ianina ; Aziz, Mariana ; Viso, Marianela ; Viterbo, Gisela ; Gil, Silvia

Denosumab has been shown to improve post-surgical morbidity in resectable lytic bone neoplasms with high RANK-L expression and to halt disease progression in unresectable cases. Intra- and post-treatment adverse effects have been reported. We conducted a prospective, descriptive study including six patients with lytic bone neoplasms treated with denosumab. The median age at onset treatment was 7.4 years, and the male-to-female ratio was 5:1. Five patients showed a favorable response. All patients developed hypocalcemia and hypophosphatemia during treatment, requiring adjustments in calcium and ergocalciferol/cholecalciferol supplementation (6/6), the addition of calcitriol (5/6), and phosphate salts (3/6). Metaphyseal bands were observed in 4 out of 6 patients. No fractures were reported, and most patients did not show evidence of impaired growth. Four patients experienced post-treatment hypercalcemia. Risk factors included younger age, a higher number of doses, and the presence of metaphyseal bands.

2026-02-01·SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY

Highly sensitive and selective fluorescent detection of vitamin D3 in human serum using carbon quantum dots/nano-graphite hybrid sensor

Article

作者: Wei, Yin ; Zhang, Junbo ; Wang, Yujia ; Li, Zhi ; Xu, Xinqiu ; Yan, Yehao ; Wang, Qihui ; Wang, Ziheng

This study explores the use of carbon quantum dots (CQDs), aptamers (Apt), and nanographite (NG) for fluorescent sensing of vitamin D. CQDs-Apt conjugates adsorb onto the surface of NG via π-π stacking interactions, inducing an internal filter effect (IFE) that quenches the intrinsic fluorescence of the CQDs-Apt complex. In the presence of vitamin D, this internal filter effect is disrupted, resulting in the recovery of fluorescence from the CQDs-Apt conjugates. The sensor exhibits a linear response range from 0 to 900 nM with a detection limit of 20.87 nM (calculated using the 3σ method). Importantly, this sensor has been successfully applied to detect vitamin D in blood samples. Furthermore, the aptamer sensors based on carbon quantum dots can effectively distinguish the interfering substances in serum. This technology offers advantages such as high sensitivity, selectivity, simplicity of operation, thus opening new avenues for the development of vitamin sensing platforms.

2026-01-01·ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH

Biochemical Profile of Recovered Individuals With Mild COVID-19: A Cross-Sectional View at Two Different Time Points

Article

作者: Abbas, Uzair ; Babar, Nisha ; Nasrumminallah, Maryam ; Mukhtiar, Sawairah ; Khalid, Muhib Ullah ; Hafeez, Sumbal ; Ashraf, Shizrah ; Hussain, Niaz ; Kumar, Pershad ; Ahmed, Ishfaque ; Khan, Muhammad Shahid

AIM:

This study was designed to cross-sectionally evaluate the frequency of long COVID-19, along with their hematological and biochemical parameters in survivors of mild COVID-19 after 6-15 months of acute infection.

METHODS:

We recruited 75 age-matched healthy controls (HC) and 150 individuals who had recovered from mild cases of COVID-19. The recovered individuals were grouped according to the time elapsed since acute infection: 6-10 month (CoV_A) and >10-15 month of recovery (CoV_B). A brief clinical history was taken and detailed hematological and biochemical blood parameters were measured.

RESULTS:

In our study, 64% of individuals had symptoms of long COVID. There were differential symptoms and presenting complaints associated with time since acute infection. The recovered group had significantly different hemoglobin concentration, red blood cell (RBC) count, white blood cell (WBC) count, lymphocyte, interleukin-6 (IL-6), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) and vitamin D3 levels, compared with the healthy controls (p<0.05). Differences were also found between the 6-10 months and the >10-15 month recovery groups (p<0.05).

CONCLUSION:

Differential biochemical markers related to the time elapsed since acute infection show a different metabolic and biochemical status of the host at different time points after infection. Moreover, the pathophysiological pathways involved in these dysregulated biochemical markers should also be studied in relation to the long term impact of COVID-19 infection.

355

项与 维生素D3 相关的新闻(医药)2025-10-30

C

D

E

登记号 CTR20251392

药物名称 CMS-D001片 曾用名:

药物类型 化学药物

临床申请受理号 CXHL2301252/CXHL2301250/CXHL2301251

适应症 银屑病

试验专业题目 评价 CMS-D001 在中度至重度斑块状银屑病患者中的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 Ib 期临床研究

试验方案编号 D001-01-002 方案最新版本号 1.0

版本日期: 2025-02-20 方案是否为联合用药 否

一、临床试验信息

1、试验目的

评价 CMS-D001 在中度至重度斑块状银屑病患者中的初步疗效、安全性、PK特征。

2、试验设计

试验分类 安全性和有效性 试验分期 I期 设计类型 平行分组

随机化 随机化 盲法 双盲 试验范围 国际多中心试验

3、受试者信息

年龄 18岁(最小年龄)至 65岁(最大年龄)

性别 男+女

健康受试者 无

入选标准

1 自愿签署知情同意书(ICF),能够和研究者进行良好的沟通,并且理解和遵守本研究的各项要求和限制条件;

2 签署 ICF 时年龄≥18 周岁且≤65 周岁,性别不限;

3 筛选时,体重≥45kg;

4 筛选时,由研究者评估患有斑块状银屑病,病史≥6 个月,且处于稳定期(定义为筛选前≥3 个月内银屑病形态学或疾病活动度无显著变化);

5 筛选和基线时研究者评估斑块状银屑病病情满足以下要求: 银屑病面积与严重程度指数(PASI)评分≥12 分; 医生整体评价(PGA)评分≥3 分; 受累的体表面积(BSA)≥10%;

6 研究者判断符合光疗或系统性治疗条件;

7 有生育能力的参与者自签署知情同意书至研究末次给药后至少 3 个月无怀孕或捐精计划,必须遵守避孕的相关规定,采取高效或可接受的避孕方法避孕

排除标准

1 筛选或基线存在非斑块状银屑病(如点滴型、脓疱型、红皮病型、反向、或药物诱发型银屑病);

2 筛选或基线时,存在其它皮肤病病史或当前状态(如湿疹),经研究者判断可能影响研究评估;

3 有药物(如β-受体阻滞剂、钙离子通道阻滞剂、抗疟药物或锂剂)诱发或加重的银屑病既往病史或现病史;

4 存在合并疾病(如高血压、糖尿病等)需伴随用药时,在试验首次给药前稳定治疗少于 4 周,或预期研究期间需调整用药方案;

5 有严重带状疱疹或严重单纯疱疹既往史(包括但不限于播散型带状疱疹、泛发型带状疱疹、中枢神经系统带状疱疹、眼带状疱疹、复发性带状疱疹(2 年内发生 2 次或以上))或有单纯疱疹、带状疱疹 感染现病史;

6 首次给药前 3 个月内存在需住院或静脉抗感染治疗的严重细菌、真菌或病毒感染史

7 首次给药前 4 周内存在需口服抗感染治疗的细菌、真菌或病毒感染史;

8 首次给药前 7 天内,存在活动性感染或急性疾病状态(如发热、恶心、呕吐或腹泻);

9 筛选或基线时,存在任何慢性或复发性感染性疾病者,包括但不限于慢性肾脏感染、复发性尿路感染、慢性胸部感染、真菌感染(指甲浅表真菌感染除外)或感染性的皮肤伤口或溃疡;

10 有结核感染的现病史;或结核(TB)检测结果为阳性且胸部 CT 存在陈旧性结核病灶(如仅 TB 检测结果为阳性或不确定,经专科医生评估无活动性结核病且结核感染风险低者,可考虑入组)。注:如结核检测结果为不确定者,可进行 1 次复测;

11 首次给药前 4 周内接种减毒活疫苗,或计划在治疗期间的任何时间或研究完成后 8 周内接种减毒活疫苗者;

12 首次给药前 6 个月内存在重大或不稳定的消化/肝胆、肾脏/泌尿、心血管、呼吸、内分泌、血液、免疫、中枢神经系统疾病者,根据研究者判断不具备临床研究条件者,例如但不限于胰腺炎、不稳定型心绞痛、心肌梗死、症状性充血性心力衰竭(纽约心脏病协会 III 级或 IV 级)、需要治疗的心律失常、肺动脉高压、呼吸衰竭、脑卒中(包含短暂性脑缺血发作)、肝硬化、静脉血栓栓塞症等;

13 首次给药前 5 年内患有恶性肿瘤(经过彻底治疗且没有任何复发迹象的皮肤原位鳞癌、基底细胞癌和原位宫颈癌除外)或淋巴组织增生性疾病;

14 目前患有其它自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、炎症性肠病等);

15 患有或疑似先天性或获得性免疫缺陷病史者,或研究者认为会损害参与者免疫状态的情况(如脾切除术史、原发性免疫缺陷);

16 患有精神相关疾病或病史(如抑郁症),影响用药依从性或研究者从临床上判断有自杀风险者;

17 既往使用过 IL-12、IL-17 和/或 IL-23 靶向药物且经研究者评估疗效不佳者,包括但不限于:Tildrakizumab(替瑞奇珠单抗)、Guselkumab(古塞奇尤单抗)、Ustekinumab(乌司奴单抗)、Secukinumab(司库奇尤单抗)、Ixekizumab(依奇珠单抗)、Brodalumab(布罗利尤单抗)等;

18 既往使用过 TYK2 抑制剂治疗者;

19 首次给药前,规定的时间内接受了以下任何一种治疗者: 2 周内使用可能影响银屑病病情的局部用药/治疗(包括但不限于:糖皮质激素、维 A 酸类、维生素 D3 衍生物、钙调磷酸酶抑 制剂、本维莫德、抗人 IL-8 单克隆抗体乳膏、焦油、水杨酸、地蒽酚等)或含有上述成分的洗浴产品,或可能影响银屑病病情的中成药外用剂、中医非药物疗法; 4 周内使用可能影响银屑病病情的非生物制剂系统治疗,包括但不限于 JAKs 抑制剂、糖皮质激素、维 A 酸类、环孢素、甲氨蝶呤、雷公藤、硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯、中成药及传统中草药、抗疟药、干扰素或锂制剂等; 4 周内进行物理治疗,包括但不限于:紫外线疗法、光化学疗法、采用日光浴床自我治疗等; 3 个月或 5 个半衰期内(以时间较长者为准)接受除靶向 IL-12、IL-17 和/或 IL-23 外的其他生物制剂治疗; 6 个月内接受靶向 IL-12、IL-17 和/或 IL-23 的生物制剂治疗; 6 个月内接受过利妥昔单抗或其他免疫细胞耗竭治疗;

20 首次给药前 3 个月或 5 个半衰期内(以时间较长者为准)使用其他临床试验药物或目前正在参加其他临床研究者;

21 筛选或基线时,存在以下任何一种实验室检查异常: 外周血白细胞计数、淋巴细胞计数或中性粒细胞计数,或血小板或血红蛋白<正常值下限(LLN); 血肌酐>正常值上限(ULN),或估算的肾小球滤过率(GFR)≤80mL/min/1.73 m2(使用慢性肾脏病流行病学协作方程, CKD-EPI,详见附录 2); 丙氨酸转氨酶(ALT)或天冬氨酸转氨酶(AST)或总胆红素≥1.5×ULN; 任何其它实验室检查异常且有临床意义,经研究者评估如果参与研究将可能对参与者构成不可接受的风险;

22 筛选或基线时,生命体征、体格检查、12-导联心电图、胸部 CT(可接受 1 个月内的 CT 检查结果)异常且有临床意义,经研究者评估如果参与研究将可能对参与者构成不可接受的风险;

23 筛选访视时存在下列任一感染者: 乙型肝炎: 表面抗原(HBsAg)阳性,或 核心抗体(HBcAb)阳性且乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(HBV-DNA)拷贝数阳性(定义为超过研究中心检测值正 常范围上限); 丙型肝炎(HCV)抗体阳性; 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV Ab)阳性; 梅毒特异性抗体试验阳性;

24 筛选前 3 个月内有酗酒史(酗酒即每周平均饮酒>14 个单位酒精[1单位=360 mL 啤酒或 45 mL 酒精量为 40%的白酒或 150 mL 葡萄酒])和/或药物滥用史,或不同意在试验期间停止饮酒;

25 存在任何可能影响药物吸收的情况者,包括但不限于:吸收不良综合征、乳糜泻、胃切除术、肠切除术(阑尾切除术除外);

26 首次给药前 4 周或 5 个半衰期(以时间较长者为准)内使用过或在研究期间不能避免使用 CYP3A 强诱导剂或抑制剂的药物(见附录 3)者;

27 首次给药前 7 天内食用了圣·约翰草(贯叶连翘)制品、葡萄柚,或拒绝在整个研究期间(包括随访期)避免食用此类物质者;

28 筛选前 3 个月内献血或失血≥ 400 mL 或计划在研究期间献血者;

29 已知或怀疑对试验药物中任何一种成分过敏者,或任何其他显著的药物过敏(如过敏反应或肝毒性);

30 妊娠或哺乳期女性;

31 研究者认为不合适参加本研究的其他原因。

试验分组

试验药

序号

名称

用法

1

中文通用名:CMS-D001片

英文通用名:NA商品名称:NA

剂型:片剂规格:25mg用法用量:空腹条件下服药: 50mgQD组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上3片安慰剂; 75mgQD组:早晨3片CMS-D001片;晚上3片安慰剂; 50mgBID组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上2片CMS-D001片+1片安慰剂;用药时程:12周给药

2

中文通用名:CMS-D001片英文通用名:NA商品名称:NA

剂型:片剂规格:25mg用法用量:空腹条件下服药: 50mgQD组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上3片安慰剂; 75mgQD组:早晨3片CMS-D001片;晚上3片安慰剂; 50mgBID组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上2片CMS-D001片+1片安慰剂;用药时程:12周给药

对照药

序号

名称

用法

1

中文通用名:CMS-D001安慰剂片英文通用名:NA商品名称:NA

剂型:片规格:2.5/25mg用法用量:空腹条件下服药: 50mgQD组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上3片安慰剂; 75mgQD组:早晨3片CMS-D001片;晚上3片安慰剂; 50mgBID组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上2片CMS-D001片+1片安慰剂; 安慰剂组:早晨3片安慰剂,晚上3片安慰剂用药时程:12周给药

2

中文通用名:CMS-D001安慰剂片英文通用名:NA商品名称:NA

剂型:片规格:2.5/25mg用法用量:空腹条件下服药: 50mgQD组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上3片安慰剂; 75mgQD组:早晨3片CMS-D001片;晚上3片安慰剂; 50mgBID组:早晨2片CMS-D001片+1片安慰剂;晚上2片CMS-D001片+1片安慰剂; 安慰剂组:早晨3片安慰剂,晚上3片安慰剂用药时程:12周给药

各参加机构信息

序号

机构名称

主要研究者

省(州)

城市

1

中日友好医院

崔勇

北京市

北京市

2

南方医科大学皮肤病医院

杨斌

广东省

广州市

3

宁波大学附属第一医院

林秉奖

浙江省

宁波市

4

十堰市人民医院

孟祖东

湖北省

十堰市

5

重庆医科大学附属第二医院

赵恒光

重庆市

重庆市

6

承德医学院附属医院

段昕所

河北省

承德市

参与临床试验的患者获益和风险请点击查阅:【健康大讲堂】什么是临床试验?

(以上信息均来自CDE官网平台,仅作为参考,不作为正式邀约,发布该信息意在分享更多新药临床试验,供广大群众学习交流,项目一经提报信息就不可以更改,故而实际项目执行信息与上述信息或有不符之处,请大家务必以官方信息公布为准。)

扫码公益咨询、病友公益交流群

临床1期临床结果临床2期

2025-10-30

·谷禾健康

刚过去的九九重阳节,唤起了我们对“长长久久”的生命期盼,这是根植于我们文化深处的向往。而今我们期盼的,不再只是生命时钟的不断前行,更是那份长长久久的能够自由行走、清晰思考、感受生活美好的“生命质量”。

衰老,正是稀释生命质量、为晚年带来挑战的关键因素。因此,理解衰老、干预衰老,让每一段生命都充满活力,成为了比单纯追求“长久”更重要的时代课题。

为何同龄人中,有些人看起来精力充沛、容光焕发,而另一些人却似乎被岁月过早地刻上了痕迹?

当看到市面上琳琅满目的NMN、NAD+补充剂,或是主打“肠道健康”的益生菌时,是否也曾好奇:这些宣称能“逆转时光”的产品,其背后真正的科学逻辑是什么?

...

衰老是一个每个人都无法回避的自然的生物学过程,包括基本生理功能的逐渐衰退和进行性衰老。随着年龄的增长,衰老加速,导致细胞内损伤积累,增加年龄相关疾病的易感性。衰老影响每个人,但对每个人影响的程度不同。

近年来,科学界已经逐步确定了一系列导致细胞、组织和整个生物体老化的生物学过程,这些被扩展到包括老化的十二个关键标志。它们包括基因组不稳定性、端粒缩短、表观遗传变化、免疫老化、肠道微生态失调、蛋白质稳态丧失、营养感测中断、线粒体功能障碍、干细胞耗竭、细胞间通讯受损、巨自噬、慢性炎症。

这些特征为理解衰老过程提供了一个基本框架,并且相互之间有着深刻的联系。其中,免疫力下降、肠道菌群失衡和慢性炎症这三个因素相互影响,形成了一个加速衰老的恶性循环。简单来说,肠道不健康会削弱免疫功能,免疫力差又会让肠道问题更严重,最终导致全身慢性炎症,而这种炎症正是心脏病、糖尿病、老年痴呆和癌症等多种年龄相关疾病的共同土壤。

在这个复杂系统中,饮食营养扮演了连接环境、肠道与宿主免疫的中心枢纽角色。因此,我们的餐盘实质上成为了调控自身衰老速度和健康轨迹的“遥控器”。饮食中的每一个选择,都在向这个复杂的“微生物-免疫-炎症”网络发送信号,或促进平衡与修复,或加剧失调与衰败。

传统的营养学常常聚焦于维生素、矿物质等已知营养素。然而,前沿科学发现,食物中还存在大量曾被忽视的“营养暗物质”,如植物化学物质、多酚等。它们虽非传统必需营养素,却在调节健康、对抗衰老中扮演着至关重要的角色。

例如,石榴中的鞣花单宁,需要经过特定肠道微生物的代谢,才能转化为近来在抗衰老市场备受追捧的尿石素A(Urolithin A),后者已被证明能有效清除衰老线粒体,恢复细胞活力。这完美诠释了饮食、微生物和抗衰老之间的精妙联系。

在这些复杂联系之外,现代AI技术正为我们提供了系统化解决方案。目前,人工智能驱动的精准饮食干预将海量的多组学数据转化为可操作的饮食建议,通过分析生物年龄较高或较低人群的数据,机器学习模型能够识别出哪些特定的饮食模式、食物来源的信号分子或肠道菌群特征是“减速”或“加速”衰老的关键驱动因素。最终,可以为个体量身定制饮食方案。

本文将带您深入这一前沿领域,探讨肠道菌群失调与免疫衰老之间如何形成恶性循环,并共同催生“炎症衰老”,我们将了解各种干预方式,是如何成为打破这一循环、调控我们衰老速度的强大工具。

01

衰老中免疫系统的变化

随着年龄增长,我们常常感觉身体变得更脆弱了:更容易感冒,伤口愈合得更慢,恢复得也更吃力。这背后一个很重要的原因,就是我们身体内部的免疫系统发生了变化。免疫力的衰退,即免疫衰老,是衰老过程中的一个核心环节。

这种变化主要体现在两个方面:

一是对病原体的反应能力减弱,导致我们更容易感染、伤口愈合更慢;

二是身体长期处于慢性的、低度的炎症状态持续存在,像温水煮青蛙一样逐渐损害组织器官。这被称为炎症性衰老,反而对身体造成长期损害。

衰老过程中先天与适应性免疫系统的变化

共同导向炎症性衰老状态

Babakhani K, et al. 2025, 9;7(2):e00061.

我们来看看衰老是如何影响我们免疫军队的两大核心分支的:先天免疫系统和后天免疫系统。

先天免疫系统与衰老(从忠诚卫士到麻烦制造者)

先天免疫是我们与生俱来的、快速反应的防御系统,是抵御病原体的第一道防线。但随着衰老,这支部队的效率和精确性都大打折扣。

这种功能失调的背后,涉及多种免疫细胞的变化。以下,我们将首先探讨先天免疫系统在衰老过程中的具体改变。

单核

细胞

平衡 ➜ 促炎(经典型↓ 中间型、非经典型↑)

从单核细胞看炎症体质的形成:为什么你会感觉身体总在发炎?

在年轻健康时,单核细胞在血液中循环,一旦机体出现感染或损伤,便会迅速赶往炎症部位,并在此分化为巨噬细胞或树突状细胞。单核细胞还能吞噬病原体,并分泌信号分子,精细调控炎症反应。

根据细胞表面的蛋白标志物,人类单核细胞大致可分为三种主要表型:

经典型(作为主力)(CD14+CD16-)

日常巡逻和损伤修复,倾向于抑制过度的炎症。

中间型(CD14+CD16+)

非经典型(CD14low CD16+)

▸ 衰老带来的失衡

研究表明,衰老导致:

抗炎和修复潜力的经典型单核细胞比例下降;

促炎性更强的中间型和非经典型比例增加。

值得注意的是,血液中单核细胞的总数通常保持稳定,这说明衰老的影响主要体现在细胞亚群的功能重塑上,而非数量变化。

▸ 这会带来什么后果?

这种细胞亚型的转变,意味着体内能高效分泌促炎因子的细胞群体增多,这直接助长了“炎症衰老”的慢性炎症状态,并削弱了机体有效修复损伤的能力。

你可能在体检报告上看到高敏C反应蛋白(hs-CRP)的指标,该指标升高往往与体内促炎单核细胞数量或活性增加、持续释放炎症因子有关。hs‑CRP 被视为心血管疾病等多种慢性病的风险预警信号。

巨噬

细胞

平衡 ➜ 促炎( M1型↑ M2型↓ )

如果说单核细胞是血液中的巡逻兵,那么巨噬细胞就是驻扎在身体各组织(如皮肤、肝脏、大脑)里的多功能兵。巨噬细胞源自血液中的单核细胞,是处理局部问题的专家。

巨噬细胞的核心在于其“按需切换”的能力,主要有两种工作模式:

M1型(促炎模式):当出现感染、组织损伤时,它们会切换到此模式,产生大量炎症因子,负责帮助清除病原体和坏死细胞。

M2型(修复模式):当威胁解除后,它们会切换到此模式,抑制炎症,负责组织修复和重建。

注:这里只是为了便于理解简化了,实际上巨噬细胞的极化是一个连续光谱(受多种细胞因子、代谢状态和组织微环境共同调控),往往呈现混合或中间表型,而非仅在两极之间来回切换。

在年轻健康的身体里,这两种模式的切换是及时且高效的。

▸ 衰老带来的失衡

衰老使巨噬细胞的平衡向促炎的M1型偏移。

▸ 这会带来什么后果?

伤口愈合变慢,组织修复能力下降

因为负责修复重建的M2型模式减少,所以在出现损伤(如割伤、手术后)时,组织的愈合过程会变得缓慢且不充分,更容易形成疤痕。

体内垃圾堆积,加速衰老进程

巨噬细胞的一个关键职责是吞噬并清除体内的“垃圾”,比如衰老的细胞和细胞碎片。尽管炎症信号增强,但吞噬与清理能力下降,功能失衡加剧。这导致衰老细胞无法被及时清除,它们在组织中不断累积,并释放更多炎症物质,形成一个“促炎-衰老细胞累积-更促炎”的恶性循环。

可能带来动脉粥样硬化

在血管壁中,功能失调的M1型巨噬细胞会疯狂吞噬胆固醇,但又无法有效代谢,最终变成充满脂质的泡沫细胞。这些泡沫细胞大量堆积,正是形成动脉粥样硬化斑块、导致血管堵塞的核心原因。

这削弱了它们有效召集其他免疫援军,并启动高效免疫反应的能力,进一步维持了体内的炎症状态。

树突状细胞

免疫反应启动效率下降

年轻时打流感疫苗安然无恙,年纪大了却觉得疫苗保护力下降了;

为何癌症和带状疱疱疹等疾病在老年人中发病率更高?...

这些问题的答案,均指向了免疫系统中一个关键角色——树突状细胞(DCs) 的功能衰退。

树突状细胞是功能最强的抗原呈递细胞,重要职责是:

识别病原体:捕获入侵的病毒、细菌或体内产生的癌细胞的特征信息(抗原)。

启动战争:将这些信息呈报给免疫系统的“特种部队”——T细胞,并下达精准的攻击指令,发起总动员。

这其中,有一类名为 cDC1 的树突状细胞亚群,是专门负责激活T细胞的,T细胞是消灭病毒和肿瘤细胞的主力。

▸ 衰老影响这些DC亚群的组成和功能

关键指挥官cDC1 数量锐减:研究证实,体内负责激活抗病毒和抗肿瘤反应的 cDC1 细胞数量会显著减少。

剩余部队反应迟钝:剩下的树突状细胞,其呈报敌情的效率也大打折扣,激活T细胞的能力下降。

▸ 这会带来什么后果?

肿瘤和病毒的可乘之机

cDC1的减少,直接导致免疫系统的日常“巡逻监控”能力下降。体内的癌变细胞或潜伏的病毒(如导致带状疱疹的水痘-带状疱疹病毒)更不容易被及时发现和清除,从而大大增加了患癌和机会性感染的风险。

现代肿瘤治疗中的免疫疗法,其核心策略之一,就是想方设法重新激活这条“树突状细胞-T细胞”的攻击轴线。

加剧慢性炎症

这些功能失调的树突状细胞,在“消极怠工”的同时,还会错误地释放更多促炎信号,为身体的“炎症衰老”状态火上浇油。

树突状细胞功能的衰退,让我们在面对病毒和肿瘤时,免疫系统的启动速度和反应强度都打了折扣。

中性粒细胞

低效杀敌 + 高效自伤

中性粒细胞是免疫系统中的“快速反应部队”,一旦有病菌入侵,它们最先到达现场,通过吞噬、释放杀菌物质(如ROS,活性氧)等方式消灭病原体。

年轻时,它们是高效的杀手。但衰老后,它们的功能变得非常矛盾和具有破坏性。

▸ 衰老带来的变化

杀敌能力下降:它们吞噬病菌的效率变低了,用来捕捉病菌的“网”(NETs)也造得又少又差。这直接导致它们无法有效清除病原体,让小的感染迟迟不好,甚至恶化。

无差别攻击增强:虽然杀菌效率变差,但它们释放的化学武器——活性氧(ROS),却不减反增。ROS过度释放导致旁观细胞损伤和组织炎症,这正是“氧化应激”加剧的核心原因之一。

▸ 这对你的健康意味着什么?

这种“低效杀敌 + 高效自伤”的模式,让人在年老后,更容易发生组织损伤和慢性炎症,关节炎、血管损伤等都与这种失控的氧化应激有关。

这就是为什么“抗氧化”是抗衰老领域永恒的热点。市面上流行的维生素C、维生素E、富含多酚的食物等,其核心作用之一就是帮助身体中和这些过量的、由衰老免疫细胞产生ROS,从而减少对自身的伤害。

NK

细胞

癌症巡逻减少

NK细胞,即“自然杀伤细胞”,是体内最警惕的“巡逻兵”,它们不需要预警,就能不停地识别并清除癌变细胞和病毒感染细胞。

▸ 衰老带来的变化

随着年龄增长,NK细胞的数量和组成都在变化:

“精锐”减少:NK细胞中功能最强、反应最迅速的“精锐亚群”(CD56亮细胞)数量下降。

“普通”功能下降:虽然细胞总数可能没变少,但整体战斗力和沟通能力都大幅下滑。它们在发现敌人后,释放的求援信号(如干扰素IFN-γ)显著减少,无法有效召集其他免疫细胞协同作战。

“后勤补给”被切断:维持NK细胞生长和活力的关键因子IL-15水平下降,相当于断了粮草,使其功能进一步衰退。

▸ 这对健康意味着什么?

是老年人健康最大的隐患之一。

癌症风险显著增加

免疫系统对早期癌细胞的监控和“清除”能力下降,给了癌细胞潜伏和发展的可乘之机。

病毒感染更易发生

对潜伏病毒(如引起带状疱疹的病毒)的压制力减弱,更容易导致病毒再激活和发病。

NK细胞因其在癌症预防和抗衰老中的巨大潜力,已成为再生医学和细胞治疗领域的绝对明星。

近年来,NK细胞疗法备受追捧,无论是通过体外扩增回输自体NK细胞,还是异体NK细胞产品,都旨在补充和激活这支重要的免疫力量。

据市场分析,全球NK细胞疗法市场预计在未来十年将以超过40%的年复合增长率高速发展,显示出巨大的市场潜力和消费者关注度。

后天免疫系统与衰老

我们的免疫系统分为两支主要部队:一支是反应迅速、指哪打哪的“特种部队”(后天免疫系统),另一支是冲锋在前、快速反应的“先锋部队”(先天免疫系统)。随着年龄增长,这两支部队都会出现不同程度的老化。

T细胞

精英特种兵 ➜ 疲惫老兵

T细胞是免疫系统中负责精准打击和长期记忆的核心战斗力。其中,

CD4+ T细胞是“指挥官”,负责协调作战;

CD8+ T细胞是“突击队”,负责直接消灭被感染的细胞和癌细胞。

针对T细胞的免疫疗法是现代医学的重大突破,尤其是在癌症治疗领域(如CAR-T疗法)。在抗衰老领域,如何清除衰老的T细胞、恢复T细胞“新兵”的多样性,是前沿研究的核心。

▸ 新兵来源枯竭:免疫系统的“兵工厂”关闭了

T细胞的“训练营”是我们的胸腺。胸腺在年轻时非常活跃,源源不断地培养出充满活力、能识别各种新敌人的“新兵”(幼稚T细胞)。

但随着年龄增长,胸腺会严重萎缩,被脂肪取代。结果就是,“新兵”补充几乎断绝,我们识别和对抗全新病毒(比如新型流感病毒)的能力大幅下降。

▸ 老兵开始消极怠工

由于没有新兵补充,军队里只剩下了身经百战的老兵(记忆T细胞)。更糟糕的是,其中一部分老兵因常年作战而变得衰老和耗竭。它们不仅战斗力锐减,无法有效增殖去打仗,还会在体内释放大量“煽风点火”的炎症信号,成为慢性炎症的主要推手。

因此,“胸腺再生”已成为抗衰老领域的前沿探索方向之一。

再生思路:利用 iPSC(诱导多能干细胞)或胸腺组织工程技术,在体外或体内重建功能性胸腺,恢复或提升 T 细胞生成能力。

前沿:已有公司(如 Tolerance Bio)获得数千万美元融资,开展胸腺再生的临床前/临床研究;早期临床试验报告显示参与者的表观遗传年龄出现显著下降,提示胸腺再生可能对抗免疫衰老具有潜在价值。

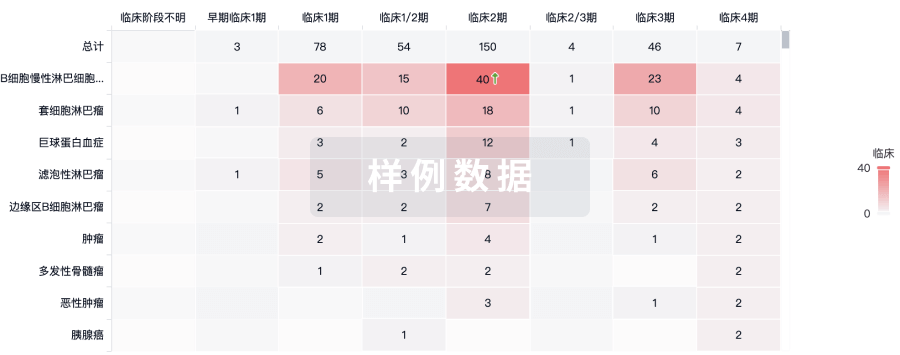

B细胞

产能不足、武器型号单一

B细胞,是免疫系统的“抗体军工厂”,负责生产能够精准锁定并中和病原体的“导弹”——抗体,是我们获得长期免疫力的核心。

市场上的“抗体水平检测”服务,无论是针对新冠病毒还是其他病原体,其本质就是检测B细胞“军工厂”的工作成果。

随着年龄增长,这家军工厂不仅生产效率下降,更可怕的是,它开始生产出一批危险的“叛乱分子”。

▸ 衰老带来的变化

出现“叛乱分子”:危险的“年龄相关B细胞”(ABCs)崛起,具有极强的破坏性:

脾气暴躁,好斗成性:它们极易被激活,并倾向于释放大量炎症信号。

敌我不分,引发内战:最危险的是,它们非常容易产生攻击自身组织的“错误抗体”(自身抗体),成为点燃免疫内战的导火索。

▸ 这对你的健康意味着什么?

自身免疫病风险剧增

许多自身免疫病,如类风湿性关节炎、干燥综合征、红斑狼疮,都在中老年时期高发或加重?这背后的一个关键推手,就是不断增多的ABCs细胞。它们产生的“错误抗体”攻击我们自身的关节、腺体乃至全身器官,导致了持续的疼痛和炎症。

抗体生产线僵化,难以应对新威胁

健康的免疫反应,在遇到新敌人时,会先迅速生产一批“通用型”的先锋抗体(IgM)来应急,然后再生产更精准、更持久的“定制型”主力抗体(IgG)。

衰老的B细胞系统彻底打乱了这个节奏:

先锋部队(IgM)响应迟缓:导致对新病毒或新疫苗的初次反应速度极慢。

武器库(多样性)枯竭:由于“新兵”B细胞减少,整个“军工厂”能生产的抗体种类大大减少。面对一个全新的病毒,它可能根本找不到能与之匹配的“设计图纸”。

这就是为何老年人接种流感或新冠疫苗后,产生的保护效果往往不如年轻人。他们的“抗体军工厂”已经失去了快速创新和应对新挑战的能力。

鉴于ABCs在自身免疫病和免疫衰老中的核心破坏作用,它们已成为药物研发的重点靶标。科学家们正在全力研究如何能精准地清除这些叛乱细胞,或抑制它们的活性,从而恢复免疫系统的正常秩序。

抗衰老前沿:研究者正探索通过 JAK‑STAT 抑制剂、代谢调控(如二甲双胍)或靶向 T‑bet/CD11c 等方式降低 ABCs 的频率或功能,以恢复更健康的 B 细胞谱系,提升老年免疫应答和疫苗效果。

02

衰老中肠道菌群的变化

如果说免疫系统是身体的“军队”,那么肠道菌群就是栖息在我们体内的、数量庞大的“盟友”与“潜在敌人”的复杂的生态系统,这对我们的健康至关重要,而它的构成也并非一成不变。随着年龄的增长,我们内在的微生物世界正在经历一场深刻的演替。

肠道菌群:随生命历程动态变化的生态系统

我们的肠道菌群从出生那一刻起就开始构建,并在3-4岁时基本成型,这个早期阶段的“地基”对一生影响深远。

婴儿期(奠定基础)

肠道菌群的“地基”搭建。新生儿的肠道以有益的双歧杆菌为主导,这对早期免疫系统的建立至关重要。

成年期(成熟稳定)

随着饮食日益多样化,细菌的种类和复杂性不断增加,而真菌的多样性则趋于减少。到成年时,菌群结构基本成型并进入一个相对稳定的阶段,主要由厚壁菌门和拟杆菌门两大类细菌主导。尽管宏观结构相似,但每个成年人的菌群构成都是独一无二的,如同指纹一般。

从婴儿到百岁老人,肠道微生物的组成

和多样性在不同生命阶段呈现动态变化

Kadyan S, et al. 2025, Genome Med 17, 75

衰老带来的关键转变:生态系统的失衡

随着年龄增长,这个稳定的生态系统开始出现显著的、通常是负面的变化,这一过程被称为“微生物群落老化”。

有益菌的流失,有害菌的增多

多样性降低:如同一个健康的森林退化成单一树种的林场,肠道菌群的总多样性下降,使其变得更加脆弱。

有益菌减少:对我们有益的细菌,如双歧杆菌 和乳杆菌属,数量显著下降。

有害菌增多:与此同时,一些具有促炎特性的“机会致病菌”开始占据优势,如变形菌门等,它们会持续地刺激免疫系统,导致全身性的低度炎症。

从青壮年(22-48岁)到准超级百岁老人(105-109岁)的进程中,一个显著的标志是:

拟杆菌科、毛螺菌科(Lachnospiraceae)和瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)显著减少;

颤螺菌属(Oscillospira)、阿克曼氏菌属、克里斯滕森菌科、双歧杆菌属则与年龄呈正相关。

关键功能的丧失:短链脂肪酸的减产

衰老菌群最核心的变化之一,是能够发酵膳食纤维并产短链脂肪酸的细菌大幅减少。

短链脂肪酸(如丁酸盐)是维持肠道健康和调节免疫的基石:它们为肠道壁细胞提供能量,维持肠道屏障的完整性,并能直接向免疫细胞发送“保持冷静”的信号。它们的减少,是肠道功能衰退的关键标志。

长寿的线索:从百岁老人的菌群中学习

随着全球老龄化的加速,研究越来越集中于理解生命晚期的微生物演替,以预测与衰老相关的疾病特征并促进健康老龄化。

有趣的是,研究发现健康长寿的老人(如百岁老人)的肠道菌群并未完全遵循上述的衰退轨迹。相反,它们展现出一些独特的“年轻化”特征:

与老年人(66-85岁)相比,他们的肠道菌群保留了更高的多样性,生态依然丰富。

在百岁老人中,肠道内携带的拟杆菌属(Bacteroides),特别是更有益的共生物种,如多形拟杆菌(B. thetaiotaomicron)和普通拟杆菌(B. uniformis)的水平被发现显著更高。

在他们的肠道中富含长寿菌群,几种被认为与健康和长寿相关的细菌丰度更高,例如:

阿克曼氏菌(Akkermansia):既是肠道黏蛋白降解菌,又能维持上皮完整性,同时防止肠道炎症和代谢功能障碍。

克里斯滕森菌科 (Christensenellaceae):该菌受到宿主遗传学的影响,与健康的代谢和更长的寿命有关联。

双歧杆菌:能拮抗促炎微生物类群,并通过交叉喂养机制助力生产短链脂肪酸

这些传统的有益菌在他们体内依然维持着高水平。

2020即将到站,健康长寿的步伐永不停歇

“生物群落老化”:衰弱与菌群失调的关联

身体衰弱表现为精力差、活动少、体重减轻、肌肉流失的老年人,与特定的菌群失调模式相关。

研究发现,高衰弱评分的老年人,其肠道中特定的共生菌群,如Coprococcus eutactus、Prevotella copri等耗尽,而一些潜在有害菌,如Clostridium hathewayi,脆弱拟杆菌Bacteroides fragilis等则占据优势。

以下肠道菌群数量增加与衰老相关,并被认为是高衰弱评分的特征,包括:

Enterocloster bolteae

E. asparagiforme

Lacrimispora hathewayi

Clostridium citroniae

C. symbiosum

Streptococcus parasanguinis

这些微生物的转变与代谢改变密切相关,包括短链脂肪酸和色氨酸减少,以及苏氨酸、疏水性次级胆汁酸(石胆酸和脱氧胆酸)、三甲胺氧化物(TMAO)、对甲酚、乙醇和氨的增加。同时,依赖于果糖和木寡糖的关键纤维发酵菌群趋于减少。

总之,这些发现支持了“生物群落老化”机制,即微生物多样性减少,其特征是机会性/促炎微生物的增加和共生/有益成员的减少,与加速衰老和增加的衰弱有关。

肠道-免疫轴:菌群如何影响全身衰老

肠道菌群并非孤立地影响健康,它通过“肠道-免疫轴”与我们的免疫系统进行着持续而复杂的对话,直接影响着全身的衰老进程。

衰老的一个核心特征是炎症性衰老(Inflammaging)——一种长期、低度的全身性炎症状态。而肠道菌群失调,是点燃和助推炎症的关键因素之一,从而加剧炎症性衰老。

短链脂肪酸

众所周知,肠道菌群产生的短链脂肪酸(SCFAs)是重要的信号分子,能调节免疫细胞的分化和功能。

饮食中纤维缺乏会导致SCFA合成减少,进而导致黏蛋白降解菌增多,肠道黏液层变薄,屏障功能受损,促炎细胞因子(IL-33和IL-25)增多,最终引发更强的炎症反应。

色氨酸

另一个例子是色氨酸,它是一种由微生物衍生的代谢物,也是一种必需氨基酸。它的代谢产物对于维持肠道稳态至关重要。

在临床前的老年小鼠模型中,缺乏色氨酸的饮食会诱发肠道菌群失调并促进炎症性衰老。

这些机制表明,一个“健康”或“年轻”的微生物组,能够通过抑制慢性炎症和维持肠道屏障,在抵抗细胞衰老和炎症性衰老中发挥关键的抗衰老作用。

03

是什么驱动了肠道菌群的衰老?

我们已经知道,衰老的肠道菌群呈现出多样性降低和功能失调的特征。但一个关键问题是:这种菌群失调究竟是衰老过程的果,还是驱动衰老的因?

越来越多的证据表明,这很可能是一个双向的恶性循环,而多种与年龄相关的因素共同推动了这个循环的加速。

以炎症性衰老为核心,这种系统性的低度慢性炎症状态,通过与宿主免疫系统的紧密互动,导致肠道微生物组的失调。反之,失调的菌群又会加剧炎症。而多种外部和内部因素,则像催化剂一样,不断加剧这个循环。

DOI: 10.1186/s13073-025-01493-x

外部:生活方式与医疗因素的冲击

多种药物的使用

老年人常因多种慢性病而服用多种药物。许多非抗生素药物,如质子泵抑制剂、二甲双胍、非甾体抗炎药等,都会严重影响肠道菌群的组成和多样性。

它们可能引起食欲变化、口干(导致唾液酶分泌减少)和特定营养素吸收不良,共同塑造了一个不利于有益菌生长的环境。

营养不良与饮食改变

随着年龄增长,味觉和嗅觉减退、牙口问题、食欲下降等因素,常导致老年人饮食结构单一,特别是膳食纤维摄入量锐减。

纤维是许多有益肠道细菌(尤其是产短链脂肪酸的细菌)的主要“食粮”。纤维摄入不足,直接导致这些有益菌“挨饿”甚至消失,从而削弱了肠道屏障功能和抗炎能力。

缺乏体育锻炼与社交孤立

这些因素也被证明与肠道菌群多样性降低和不良健康状况相关,它们通过影响激素水平、应激反应和整体代谢,间接塑造了肠道微生态。

内部:消化系统自身的生理性衰退

随着年龄增长,我们消化系统本身的衰老,也在悄然改变着肠道菌群的生存环境。

胃肠道动力减弱

随着年龄增长,肠道蠕动和结肠转运功能减慢,容易导致便秘、腹胀等问题。食物残渣在肠道内停留时间过长,会改变发酵模式,可能有利于腐败菌的生长。

此外,肠神经系统(ENS)中神经元的退化也加剧了这一问题。

消化液分泌减少

胃酸减少:老年人中常见的慢性萎缩性胃炎会导致胃酸分泌不足(胃酸pH值升高)。胃酸是抵御外来微生物的第一道化学屏障,其减少会使幽门螺杆菌和其他致病菌更容易在胃肠道上部存活并向下迁移,扰乱肠道菌群平衡。

胰腺外分泌功能减退:胰腺分泌的消化酶减少,影响食物的正常消化吸收,为微生物提供了不同的发酵底物。

胆汁酸代谢改变:胆汁酸不仅帮助消化脂肪,还能调节菌群。衰老导致胆汁酸水平和组成发生变化。

注:胆囊逐渐对介导饱腹感的肽类激素——胆囊收缩素变得不敏感,导致其在血浆中的水平升高。这种被抑制的胆囊收缩素功能会逐渐导致食欲/饥饿感下降和食物摄入量减少,并促进老年人的营养不良,所有这些都会逐渐减少对维生素合成、能量代谢和免疫功能至关重要的有益肠道微生物。

有趣的是,百岁老人能产生独特的具有抗菌特性的次级胆汁酸(例如,石胆酸的独特异构体),是一种正向适应,这可能是他们维持肠道稳态的秘诀之一。

而在普通老年人中,失调的次级胆汁酸(如脱氧胆酸及其甘氨酸或牛磺酸结合形式)则与阿尔茨海默病等衰老相关疾病有关。

什么是胆汁酸,其与肠道微生物互作如何影响人体健康

肠道微生物群对胆汁酸代谢和信号传导影响的最新研究成果

肠道自身的衰老

肠上皮细胞(IECs)的更新能力随着年龄增长而下降。肠道干细胞耗竭,导致组织再生和愈合能力减弱。

衰老的肠上皮细胞和杯状细胞(负责分泌黏液)功能下降,导致保护性的黏液层变薄,肠道通透性增加(即“肠漏”),使得细菌及其产物(如LPS)更容易进入血液,引发全身性炎症。

最终后果:“肠道-器官轴”通讯中断

肠道并非一个孤岛,它通过免疫、神经、内分泌和代谢等多种途径,与我们全身所有器官(包括大脑、心脏、肝脏等)构成了一个复杂的双向通信网络。

肠道菌群正是这个网络中的关键,它们合成和调节着无数的信号分子,如:

有益物质:短链脂肪酸、神经递质(如GABA、多巴胺、5-羟色胺)。

有害物质:脂多糖(LPS,一种强烈的炎症触发物)。

当肠道菌群失调时,这个通信网络便会中断或充满错误信号。有益减少,有害增多,这种混乱的沟通状态,最终会体现在全身性的功能障碍上,包括免疫失调、心血管问题和认知能力下降等。

总结来说,肠道菌群的健康与否,直接关系到整个身体的衰老轨迹。它既是衰老过程的反映,也是一个可以主动干预、用以延缓衰老和促进老年健康的潜在靶点。

04

基于微生物组的疗法

以缓解衰老和促进长寿

既然我们已经认识到肠道菌群在衰老过程中的重要地位,那么我们能否通过主动干预肠道菌群,来延缓衰老、促进健康长寿?答案是肯定的。

靶向肠道微生态的治疗干预措施,从生态失调中恢复生态平衡(稳态),不仅有望改善肠道健康,而且有望通过减轻年龄相关疾病促进整体健康和健康衰老和长寿。

Kadyan S, et al. 2025, Genome Med 17, 75

饮 食

在所有影响肠道菌群的因素中,饮食是核心角色之一。尽管生理性的衰老不可避免,但大量短期、长期的饮食干预研究已证明,通过调整饮食,我们拥有巨大的潜力来延缓衰老的进程。

饮食如何塑造我们的衰老轨迹?

工业革命以来,人类的饮食结构发生了剧变,这种变化的速度远远超过了我们基因的适应速度。然而,我们的肠道微生物凭借其极短的代际时间迅速适应,从而演化出了由饮食、年龄、地理和健康状况共同塑造的高度个体化菌群。

下图清晰地展示了饮食对衰老轨迹的深远影响

A健康的饮食促进有益的微生物群转变,增强短链脂肪酸的产生,调节免疫反应,并减少慢性低度炎症。这些效应共同导致生物衰老的延迟。

B免疫能力和非传染性疾病发病率与饮食质量的年龄相关轨迹示意图。早期坚持健康的饮食支持生态良好和强大的免疫功能(绿色曲线),而不健康的饮食与生态失调,炎症增加、随着时间的推移慢性病(NCD)负担增加有关(红色曲线)。

中年时期是一个关键的“十字路口”,此时的饮食选择将在很大程度上决定你未来,是走向健康的A路径,还是加速衰老的B路径。

地中海饮食

经过验证的减轻老年衰弱

一项长期、大规模的长期临床研究发现(注册号 NCT01754012),遵循地中海饮食模式与显著降低老年人的衰弱风险密切相关。

其背后的机制正是通过调节肠道菌群:这种饮食模式能有效增加有益菌的丰度,例如:

普拉梭菌 (F. prausnitzii)

Roseburia hominis

真杆菌属 (Eubacterium)

同时抑制与2型糖尿病、结直肠癌等疾病相关的潜在有害菌,例如:

扭链瘤胃球菌 (Ruminococcus torques)

产气柯林斯菌 (Collinsella aerofaciens)

分枝梭菌 (Clostridium ramosum)

殊异韦荣氏球菌 (Veillonella dispar)

改良地中海-生酮饮食(MkD):保护大脑功能

在针对轻度认知障碍老年人的研究中,改良的地中海-生酮饮食展现出显著的神经保护效果。其作用路径同样是通过肠道菌群:

增加有益代谢物:该饮食模式促使肠道菌群产生更多的短链脂肪酸,如丙酸盐和丁酸盐。研究发现,这些物质的水平与阿尔茨海默病的生物标志物呈负相关( 注册号 NCT02984540)。

调节神经递质:在另一项研究中,这种饮食模式还被发现能通过菌群(如A. muciniphila、Alistipes等)来增加GABA(γ-氨基丁酸)的水平,这是一种重要的抑制性神经递质,对大脑功能有益(注册号NCT02984540)。

高脂饮食

警惕坏脂肪,加剧炎症与菌群失调

近年来,老年人的饮食模式趋向于减少纤维、增加脂肪摄入。这会对衰老产生显著的负面影响。

促炎效应

高脂饮食会显著增加脂肪组织中的促炎因子(如TNF-α)和单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)的水平,并促使免疫细胞(巨噬细胞)向更具攻击性的M1型极化,加剧肝脏等器官的炎症。

破坏肠道菌群

高脂饮食会增加厚壁菌门的丰度(与炎症正相关),同时减少产丁酸菌,如瘤胃球菌科等。这会削弱肠道屏障的紧密连接,增加“肠漏”风险。

关键区别:并非所有脂肪都是有害的。

Omega-6多不饱和脂肪酸:通常具有促炎作用。

Omega-3多不饱和脂肪酸:如鱼油、亚麻籽油中的ALA,则具有明确的抗炎作用。

Omega-3能增加菌群多样性,促进双歧杆菌等有益菌的生长,减少肠杆菌,帮助改善肠道屏障功能,并增加有益的SCFA(富集产短链脂肪酸的毛螺菌科Lachnospiraceae)、减少有害的TMAO的产生。

控制总脂肪摄入并优化脂肪酸来源(尤其是增加Omega-3的比例),对于维护老年人的免疫健康和肠道稳态具有重要意义。

高蛋白饮食

复杂且需谨慎对待

高蛋白饮食对衰老的影响是复杂的,其效果因蛋白质的来源、数量以及个体的健康状况而异。

潜在益处:特定情境下的抗炎

在某些特定条件下,增加蛋白质摄入可能有助于抑制炎症。

例如,一项针对进行阻力训练的百名老年女性(60-90 岁)的研究发现,通过增加瘦红肉消费来提高蛋白质摄入的群体,其血浆中由运动引发的炎症标志物IL-6水平有所降低。这表明,在高蛋白饮食与规律运动相结合时,可能对控制炎症有积极作用。

潜在风险:促炎、免疫失衡、肠道菌群紊乱

——引发促炎反应与免疫失衡

多项研究将高蛋白饮食与促炎因子的升高联系起来。

在老年小鼠中,摄入全蛋白的高蛋白饮食会提高血浆中LPS、IL-6和IL-10的水平,而摄入水解蛋白则会额外增加TNF-α。表明高蛋白饮食,特别是当蛋白质未水解时,可能会在老年小鼠中引发更强烈的促炎反应。

此外,高蛋白、低碳水化合物的组合在老年大鼠中甚至表现出免疫抑制作用。

更为复杂的是,在一项结合了运动干预的研究中,富含Omega-3的高蛋白饮食反而导致了老年人体內具有抗炎作用的IL-10和IL-1Ra水平下降,这可能暗示着免疫调节机制的潜在紊乱。

——破坏肠道微生态与屏障功能

在老年女性中,高蛋白饮食与产丁酸菌的减少相关,而丁酸盐是维持肠道屏障功能和抑制炎症的关键短链脂肪酸,其减少可能导致肠道屏障受损。

动物实验也证实,摄入全蛋白的高蛋白饮食会破坏小鼠小肠的组织结构,减少保护性的杯状细胞数量,并导致链球菌(Streptococcus)等潜在有害菌增多,同时减少有益的双歧杆菌。

——产生有害代谢物

当蛋白质摄入过高(>1.6 g/kg体重/天)时,可能会导致肠道菌群发酵未被消化的蛋白质,产生有害代谢物。

例如,在老年男性中观察到,这种饮食模式与心血管疾病风险标志物——三甲胺氧化物(TMAO)的水平升高有关。虽然在大鼠中也观察到粪便乙酸盐水平的增加,但这同样可能源于蛋白质的异常发酵。

关键调节因素:蛋白质的“质”与“量”

蛋白质的类型(质)是决定其效果的关键。在上述破坏肠道结构的小鼠研究中,水解蛋白相较于全蛋白,显示出了截然不同的保护作用:它改善了小肠结构,增加了杯状细胞和有益的双歧杆菌,并减少了致病菌。这提示我们,蛋白质的消化吸收效率可能直接影响其对肠道健康的作用。

►▷

虽然高蛋白饮食近年来越发流行,但现有数据提示我们需谨慎对待,尤其是在老年群体中。当前的饮食指南建议将蛋白质摄入量限制在1.0-1.2 g/kg体重/天,并保证充足的碳水化合物摄入,这或许是避免潜在风险、维持免疫和肠道稳态的更为稳妥的策略。未来的研究需进一步阐明这些复杂的相互作用,以制定更精准的老年营养建议。

高纤维饮食

抗衰老,滋养有益菌,抑制炎症

高纤维饮食对免疫系统和肠道菌群的有益影响是明确且显著的。然而,大多数老年人的纤维摄入量远低于推荐标准(女性 21 g/天;男性 30 g/天)。

抗炎作用

膳食纤维(特别是可溶性纤维,如菊粉)是肠道益生菌的“首选食物”。它们通过发酵纤维产生大量丁酸盐等短链脂肪酸,这些物质能有效抑制全身和大脑中的炎症反应。

减轻神经炎症

高纤维饮食带来的丁酸盐水平增加,已被证明能有效减少中枢神经系统中“小胶质细胞”的促炎细胞因子表达,从而改善与衰老相关的神经炎症。

在人类研究中,食用富含纤维的谷物与多种炎症标志物水平降低相关,特别是C反应蛋白(CRP)和IL-1Ra。然而,有趣的是,来自水果和蔬菜的纤维并未显示出同样的效果。这提示我们,纤维的来源(如可溶性 vs. 不溶性)、是否存在其他生物活性化合物、以及加工方式都可能影响其最终的生物学效应,亟需进一步研究。

改善肠道菌群

高纤维饮食对肠道菌群的组成有着显著的积极影响,能够促进有益菌群的生长。

一项针对中国老年群体的研究显示,高纤维饮食者的肠道中瘤胃球菌科的丰度更高,而拟杆菌目和毛螺菌科的丰度较低。该变化可能与地理或膳食差异有关,并非绝对不良。

另一项针对55-80岁人群的研究,增加菊粉摄入量与更高的微生物多样性相关,显著提升了以下菌群的丰度:双歧杆菌、Alistipes shahii、Anaerostipes hadrus、Parabacteroides distasonis。

影响的复杂性:纤维类型、宿主年龄与性别的交互作用

尽管高纤维饮食益处明确,但其具体效果并非一成不变,而是受到多种因素的复杂调节。

效果的非普遍性

一项老龄小鼠研究发现,虽然含2.5%菊粉的饮食通过增加双歧杆菌和粪杆菌属(Faecalibacterium),并增强丁酸盐产量来改变了肠道微生物组,但它并未减少不同年龄组间的菌群总体差异,也未能改善全身性炎症或肠道生理指标。这表明纤维的干预效果是特定的,而非全局性的。

年龄特异性

在另一项小鼠研究中,菊粉能够有效降低厚壁菌门与拟杆菌门的比例,但其对特定菌属的影响具有年龄特异性——在老年小鼠中,菊粉显著增加了双歧杆菌和拟杆菌属 的数量。

性别依赖性

近期一项利用人源化小鼠模型的研究,更清晰地揭示了菊粉作用的性别差异。

对两性的共同影响:

增加:拟杆菌属、布劳特氏菌属 (Blautia) 和代谢物甘氨酸。

减少:埃格特菌属 (Eggerthella)、乳球菌属 (Lactococcus)、链球菌属 (Streptococcus) 以及代谢物三甲胺(TMA)、3-羟基异丁酸、亮氨酸和蛋氨酸。

对雌性小鼠的更强影响:

增加:副萨特氏菌属(Parasutterella)、Phocaeicola菌属、毛螺菌科、Barnesiella菌属、丁酸单胞菌属 (Butyricimonas) 以及代谢物丙酸盐、乙酸盐和谷氨酸。

减少:粪杆菌属 (Faecalibaculum)、毛螺菌属 (Lachnoclostridium)、Schaedlerella和代谢物苯丙氨酸。

对雄性小鼠的特定影响:

增加:Dubosiella菌属以及代谢物丙酮酸。

减少:肠球菌科 (Enterococcaceae)、臭杆菌属 (Odoribacter) 以及代谢物胆汁酸、丙二酸、胸腺嘧啶、缬氨酸和乙醇。

高纤维饮食是维持老年健康的关键策略,它能有效抑制炎症并优化肠道菌群。然而,其效果并非“一刀切”。纤维的来源、类型(如菊粉)、宿主的年龄乃至性别,都会影响其最终的生物学功能。在制定未来营养策略时,需考虑个体化因素,以便实现更精准、高效的健康干预。

这提示我们,餐桌或许是最日常却最深远的抗衰老实验场。

关 键 营 养 素

色氨酸

讲究最佳剂量

色氨酸,一种必需氨基酸,在人体的应激反应、心理健康及炎症调节中扮演着核心角色。

色氨酸有几种饮食来源,包括:燕麦,香蕉,干梅子,牛奶,金枪鱼,奶酪,面包,鸡肉,花生等。

在衰老背景下,色氨酸对免疫系统和肠道微生物组的影响尤为复杂,呈现出显著的“剂量依赖性”,即适量摄入是关键。

核心机制:犬尿氨酸途径与免疫衰老

色氨酸的免疫调节功能主要通过犬尿氨酸途径实现。在衰老过程中,体内的慢性炎症会激活此通路中的关键酶(IDO),导致一系列的连锁反应,最终可能加速免疫系统的衰老。

具体而言,在该途径中,超过95%的游离色氨酸被关键的限速酶——吲哚胺-2,3-双加氧酶(IDO)所降解,产生犬尿氨酸及其下游代谢物。这些代谢物不仅参与调节免疫功能,还是合成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的前体。

衰老过程本身伴随着慢性低度炎症,这会提高IDO酶的活性。IDO活性增强导致犬尿氨酸/色氨酸比率升高,进而激活芳烃受体(AhR)信号通路。该通路通过上调Foxp3,增加Treg的活化,最终促进胸腺退化和细胞衰老,这一过程被称为免疫衰老。

doi: 10.1097/IN9.0000000000000061

剂量决定效果:色氨酸摄入量的三重效应

关于色氨酸的摄入,研究揭示了一个非常关键的原则:并非越多越好,而是存在一个最佳窗口。

➦ 摄入过少(缺乏):加剧炎症与菌群失调

衰老本身就与小鼠体内色氨酸及其关键代谢物——吲哚的水平下降有关。在此基础上,色氨酸缺乏会进一步恶化健康状况。

一项针对老年小鼠的研究显示,与正常补充(0.2%)相比,缺乏色氨酸的饮食会导致促炎细胞因子IL-6、IL-17A和IL-1α显著增加,同时抗炎因子IL-27水平降低。

肠道微生物组也发生剧烈变化,包括下列菌群丰度均发生改变:

Coriobacteriia

Acetatifactor

毛螺菌科 (Lachnospiraceae)

粪肠球菌 (Enterococcus faecalis)

梭菌属 (Clostridium)

颤杆菌属 (Oscillibacter)

➦ 摄入适中,带来显著益处(最佳窗口)

一项老年小鼠研究中,摄入中等水平的色氨酸(占饮食的0.4%)显示出多重益处。这种饮食模式显著降低了潜在有害菌群的相对丰度,如丹毒丝菌属 (Erysipelatoclostridium)、肠球菌属(Enterococcus) 、Dubosiella菌属。

与此同时,它促进了有益菌的生长:

增加了与减少氧化应激密切相关的Akkermansia。

增加了产短链脂肪酸的关键细菌,如丁酸单胞菌属(Butyricimonas)、臭杆菌属(Odoribacter)等。

➦ 摄入过量,产生毒性,弊大于利

“越多越好”的原则在这里并不适用。摄入更高水平的色氨酸(占饮食的0.8%)则会加剧肠道黏膜屏障的损伤、氧化应激、炎症反应、严重的肠道菌群失调。

►▷

综上所述,色氨酸在衰老中的作用极为精准,呈现“剂量依赖性”。它不仅通过犬尿氨酸途径调控免疫,其摄入量还深刻影响肠道菌群与全身炎症。研究表明,存在一个有益的“最佳窗口”(如0.4%的补充),而缺乏或过量摄入均可能损害老年机体。这凸显了对色氨酸等营养素采取精准营养策略的必要性,未来的研究也应扩展至蛋氨酸、支链氨基酸等,以构建更全面的老年营养支持体系。

色氨酸代谢与肠内外健康稳态

Omega-3 脂肪酸

强大的抗炎剂

Omega-3脂肪酸作为一类重要的多不饱和脂肪酸(PUFA),主要来源于鱼类、海鲜、坚果、种子和某些植物油。然而老年人群的Omega-3摄入量却常常低于最佳水平。大量研究证实,Omega-3脂肪酸具有强大的抗炎潜力,是维持衰老过程中免疫稳态的关键。

调节炎症介质产生

Omega-3脂肪酸(包括其前体α-亚麻酸ALA,以及EPA和DHA)能够显著减少促炎性类二十烷酸(如前列腺素E2、白三烯B4和LTC4)的合成。

在一项针对老年大鼠的研究中,补充Omega-3同时降低了IL-1β、MCP-1和TNF-α等多种细胞因子的浓度。

平衡脂肪酸比例

炎症状态不仅取决于Omega-3的绝对量,也取决于其与Omega-6脂肪酸的比例。体内Omega-6与Omega-3的比例过高,会直接导致TNF-α和IL-6等促炎细胞因子水平升高。

影响细胞功能与信号通路

Omega-3能直接影响免疫细胞的功能,包括调节白细胞活性和T细胞的发育。

在老年人的骨骼肌中,富含Omega-3的饮食被证明可以减少促炎细胞因子IL-1β的表达,并抑制mTOR(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白)信号通路,从而减轻局部炎症和调节细胞代谢。

通过肠道微生物组介导

在人类中,Omega-3摄入被证实能通过改善肠道微生物组来抵消由肥胖引起的炎症和代谢紊乱。这种菌群改变有助于减少促炎性的循环脂多糖(LPS)水平,并抑制下游的NF-κB炎症信号通路。

协同效应:与生活方式干预结合效果更佳

Omega-3的抗炎效果可以与其他健康干预措施产生协同效应。

研究表明,在肥胖的绝经后女性中,虽然单独补充Omega-3或进行减肥都能降低体内的促炎因子水平,但当Omega-3补充剂与超过10%的体重减轻相结合时,其抗炎效果最为显著。

►▷

提高老年人Omega-3的摄入量,并将其与健康的生活方式(如体重管理)相结合,是抑制慢性低度炎症、维持免疫稳态的有效策略。

探索Omega-3脂肪酸:健康益处与营养补充

膳食多酚

与菌群合作

多酚广泛存在于植物性食物中,如蓝莓、葡萄、可可、绿茶、苹果等。它们以强大的抗氧化和抗炎能力而闻名。在预防多种慢性疾病中显示出巨大潜力。

然而,其真正的抗衰老潜力并非通过直接吸收,而是通过与肠道菌群的复杂互动来“解锁”的。

核心机制:肠道菌群是多酚发挥作用的关键中介

由于其化学结构复杂且常常被糖基化,它们在小肠中的直接吸收率非常有限。但这恰恰成为了它们发挥更深远作用的起点。

大量未被吸收的多酚会到达大肠,成为肠道菌群的理想底物,并在此引发双重有益效应。

——直接作为养料,促进有益菌的生长

例如,研究证实,富含花青素和原花青素B2的饮食能够在衰老啮齿动物模型中,显著增加对肠道健康至关重要的产丁酸菌的丰度。

——代谢活化与菌群重塑

肠道菌群在享用多酚的同时,会将其分解代谢为一系列生物活性更强、更易被人体吸收的小分子代谢物。这个过程不仅激活了多酚的抗炎和抗氧化潜力,同时代谢过程本身及其产物还能温和地抑制有害菌,从而优化整个肠道菌群的结构。

多酚与益生菌的协同抗衰老效应

多项研究为肠道介导这一机制提供了有力证据,并揭示了多酚与益生菌之间的协同作用。

——减轻炎症性衰老

一项针对50岁及以上成年人的研究发现,在富含多酚的饮食基础上额外补充特定的益生菌,能够有效减轻慢性低度炎症,同时受试者肠道中的有益菌和短链脂肪酸水平也得到显著提升。

——传统补品的现代诠释

富含抗氧化物的传统草药——红参,其抗衰老效果同样与肠道菌群密切相关。它不仅能直接对抗氧化应激,还能促进有益菌的生长,并通过菌群代谢活动来强化肠道屏障功能。

更值得注意的是,当红参经过特定益生菌发酵后,其抗衰老特性得到显著增强。这归因于抗氧化相关基因的上调和对肠道菌群更有效的积极调节。

我们吃的食物不仅仅是在填饱肚子,更是在喂养体内的亿万微生物。通过多吃富含多酚的彩色果蔬和选择红参等天然补品,我们就能和肠道菌群打好配合,让它们帮我们把食物中的营养变成抗衰老的利器,实现从肠道到全身的健康。

肠道微生物群与膳食多酚互作对人体健康的影响

多酚等膳食成分与肠道菌群协同作用可以更好地改善骨质疏松症

益 生 菌

益生菌干预的核心是直接向肠道输送特定的有益微生物,以实现靶向健康效益。

——改善大脑健康与情绪(调节肠-脑轴)

行为改善:给予能产生精氨酸的特定长双歧杆菌 (Bifidobacterium longum) 菌株(如278, RG4-1, FJSWXJ10M2),可有效缓解老年小鼠中与代谢紊乱相关的衰老性行为障碍。

心理健康:被称为“精神益生菌”的组合(如两歧双歧杆菌BGN4和长双歧杆菌BORI),通过抑制炎症并上调关键的脑源性神经营养因子(BDNF),显著改善了老年人(>65岁)整体心理健康。

临床研究也证实,通过益生菌干预提高肠道中普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii) 的水平,与焦虑、抑郁等神经精神症状的改善密切相关。

——强化肠道屏障,抑制全身性炎症

修复屏障:源自人体的益生菌混合剂(包含多种乳杆菌和肠球菌菌株),可通过增加短链脂肪酸和牛磺酸等有益代谢物,有效改善肠道上皮完整性并减少炎症。

降低炎症:从百岁老人粪便中分离的益生菌组合(发酵乳杆菌SX-0718、干酪乳杆菌SX-1107、长双歧杆菌SX-1326、动物双歧杆菌SX-0582),能显著改善老年小鼠的肠道屏障,并降低其全身性炎症水平。

多重保护:在衰老加速小鼠模型中,益生菌混合物不仅能改善肠道和血脑屏障的通透性,还能有效抑制随年龄增长而出现的潜在致病菌。

下一代益生菌:巨大潜力

研究的焦点正从传统的乳杆菌属和双歧杆菌属,扩展到一些新发现的、潜力巨大的肠道共生菌,它们被称为“下一代益生菌”。

明星菌株:阿克曼氏菌 (A. muciniphila) 和 普拉梭菌 (F. prausnitzii) 是其中的佼佼者,被认为在减轻与年龄相关的退化中发挥关键作用。

认知改善:阿尔茨海默病(AD)患者体内普拉梭菌水平较低,而向AD小鼠补充该菌株可改善其认知障碍。

肌肉健康:阿克曼氏菌和普拉梭菌的组合,可通过减少肌肉生长的抑制剂——肌肉生长抑制素,来改善肌肉萎缩。这为对抗老年性肌肉减少症提供了全新的思路。

其他潜力菌株也备受关注:

产气瘤胃球菌 (Ruminococcus bromii)

霍氏厌氧丁酸菌 (Anaerobutyricum hallii)

Roseburia intestinalis等

Nature | AKK菌——下一代有益菌

益生元、合生元、后生元

通过精准干预肠道,我们可以恢复其稳态,进而增强免疫、改善代谢,并有效对抗衰老。益生元和合生元构成了这一策略的核心工具箱,它们在衰老的肠道环境中展现出显著的积极作用。

益生元:喂养有益菌

益生元是为有益肠道菌群提供营养的“食物”(如膳食纤维、低聚半乳糖GOS),为整个生态系统的健康奠定基础。

低聚半乳糖 (GOS) 是其中的典型代表,它来源于豆类、乳制品等。研究证实,补充GOS能够:

调节免疫:呈现出复杂的双向调节作用,既能增加吞噬作用、NK细胞活性和抗炎因子IL-10的产生,也能减少某些关键促炎因子(如IL-6、IL-1β、TNF-α)。

促进有益菌生长:GOS补充剂(5.5 g/d),显著增加肠道中双歧杆菌和拟杆菌属的丰度。

保护大脑:当与低聚果糖(FOS)结合使用时,能有效减少神经炎症,并恢复大脑中免疫细胞的正常功能。

研究发现,补充GOS可以通过增强食糖细菌及其相关酶(β-半乳糖苷酶)的丰度,来改善肠道上皮完整性和粘液产生,从而调节衰老肠道的稳态。

合生元:益生菌与益生元的“强强联合”

一项临床研究报告称,老年女性在摄入名为MPRO3的合生元产品(由多种益生菌和膳食纤维组成)后,其血液代谢物谱、肠道菌群和整体肠道健康均得到积极调节。

后生元:更安全、更精准的有益物质

后生元是一个新兴且极具潜力的领域。它指的是“源自微生物的有益物质”,包括无活性的菌体、菌体碎片(如细胞壁)或细菌的代谢产物。

后生元的优势在于更稳定、更安全,因为它不涉及活菌的定植问题,而是直接提供发挥功效的“最终产物”。

——菌体成分

热灭活的益生菌(如副干酪乳杆菌)的细胞壁成分脂磷壁酸 (LTA),被证实能直接抑制炎症信号(NF-κB),同时促进黏液分泌,修复肠漏。

——代谢产物

这是指由微生物产生或将膳食成分转化而来的、具有健康效益的小分子物质。

源自菌群自身:由肠道共生菌群分泌的吲哚及其衍生物,被证实能促进肠道细胞的更新,并通过激活芳香烃受体来富集产生粘液的杯状细胞,从而改善与衰老相关的健康问题。

源自膳食转化:尿石素B (Uro B) 是肠道微生物转化膳食中的鞣花单宁(常见于石榴、浆果、坚果)后产生的代谢物。

在衰老模型中,它能通过下调 HMGB1-TLR4-NF-κB 炎症通路、减轻氧化应激并积极调节肠道菌群,来全面改善肠道功能。

——无活性的菌体

即便是完整但无活性的微生物,也能通过其细胞结构与人体免疫系统等发生互作,产生健康效益,这种方式被称为“幽灵效应”。

经过间歇灭菌(也称为廷德尔灭菌法)(一种温和加热灭活法)处理的长双歧杆菌(B.longum) 和嗜酸乳杆菌 (L. acidophilus) 菌株,在与运动干预相结合时,展现出改善阿尔茨海默病(AD)病理的潜力。其机制包括:

下调淀粉样前体蛋白(APP)基因的表达。

改善线粒体功能。

最终效果:减少大脑中淀粉样蛋白-β的聚集。

►▷

微生物的健康效应,并非完全依赖于其活性。

后生元绕开了活菌在储存、运输和定植中的不确定性,为开发更安全、更稳定、靶点更明确的新型疗法或辅助保健品铺平了道路。未来,后生元也将成为防治衰老疾病的重要途径。

doi: 10.1186/s13073-025-01493-x.

微生物组相关药物和补充剂

许多我们熟知的药物和膳食补充剂,其作用并非仅仅是简单的化学分子与人体细胞的直接互动。它们的抗衰老等多效性作用,在很大程度上是通过与肠道菌群的复杂“对话”和“合作”来实现的。

药物干预:从直接靶点到微生物介导

案例一:二甲双胍—— 经典的生物转化

作为一线降糖药,二甲双胍的益处远超血糖控制。最近的研究证明,肠道微生物组对其进行了关键的生物转化。

在老年小鼠中,二甲双胍治疗通过抑制Wnt信号通路,增强了肠道粘蛋白的产生,这一由菌群介导的过程最终对神经认知功能产生了积极影响。这表明,没有微生物组的参与,二甲双胍的某些重要功效可能无法完全发挥。

案例二:衰老细胞清除药物—— 协同调节

特定的“衰老细胞清除”药物(如达沙替尼和槲皮素),其作用也不再是单一的。研究表明,它们在清除体内衰老细胞的同时,还能主动调节肠道菌群——即促进抗炎微生物的生长,并抑制促炎微生物。

这一发现强烈暗示,这些前沿抗衰老药物的整体效果,至少部分是通过与肠道菌群的协同作用介导的,共同减少了肠道乃至全身的衰老和炎症。

膳食补充剂:菌群是关键中介

案例一:α-亚麻酸 (ALA) —— 清晰的微生物依赖途径

植物来源的ALA(一种Omega-3脂肪酸)的抗血栓效应,就是一个完美的例证。其作用并非直接,而是遵循一个清晰的微生物依赖路径:

摄入:富含ALA的饮食。

调节菌群:重塑了肠道菌群结构,特别是增加了能够还原TMA的微生物(如Rikenellaceae_RC9菌群),减少了产生TMA/TMAO的微生物(如脱硫弧菌属)。

改变代谢:使有益的乙酸盐水平恢复,同时显著降低了血液中促血栓的代谢物TMAO的水平。

最终效应:降低血小板的过度反应性,产生抗血栓效果。

案例二:NAD+抗衰老:肠道菌群的关键一环

补充烟酰胺单核苷酸(NMN)或烟酸(维生素B3)是目前流行的抗衰老策略,其核心机制是提升细胞内的NAD+水平。

研究发现,NMN也能通过调节肠道菌群来维持肠道稳态。鉴于肠道菌群拥有独特的酶来参与NAD+代谢,有理由推测,这类补充剂的抗衰老效果可能直接或间接地与肠道菌群的变化有关。

关于长寿因子(NAD+)你了解多少?——健康益处及如何提高补充效果

粪菌移植(FMT)

粪便微生物群移植(FMT)不再是补充单一菌株或代谢物,而是通过移植一个完整的、健康的微生物生态系统,来彻底重置和改造宿主的肠道环境。

这一新兴策略正从治疗特定肠道疾病(如复发性艰难梭菌感染、IBS、克罗恩病等)的成功案例中,迈向一个更宏大的目标:促进健康衰老与延长寿命。

核心证据:从肠道到大脑的系统性年轻化

大量的临床前和临床研究表明,FMT的益处远不止于肠道本身,它能沿着“肠-脑轴”向上影响,实现系统性的抗衰老效果。

改善认知功能:一项针对患有阿尔茨海默病的老年人的研究发现,接受FMT治疗后,通过调节其肠道微生物组并增强短链脂肪酸的产生,患者的认知功能得到了显著改善。

逆转神经衰老:在老年小鼠中,FMT治疗不仅能改善与衰老相关的神经功能缺陷和炎症,其背后的机制也进一步明确:伴随着短链脂肪酸浓度的提高和粘蛋白基因表达的增强,共同修复了肠道和神经系统的健康。

随后的研究通过补充产短链脂肪酸的细菌(长双歧杆菌、共生梭菌、普氏粪杆菌、发酵乳杆菌),验证了这些结果,最终指明了一条“自下而上”(从肠道到大脑)的信号通路,能促进中风后的恢复。

未来展望:建立“长寿菌群”生物样本库

FMT的潜力上限,取决于捐赠者菌群的质量。

关键发现:研究已证实,将长寿老年捐赠者(如百岁老人)的粪菌移植到小鼠体内,可以通过引入有益的细菌及其代谢物,有效改善受体的各项衰老相关指标。

基于这些证据,系统性地探索使用健康、长寿的捐赠者来建立一个特征明确的FMT生物样本库,可能为减轻与衰老相关的健康损害,提供一条有效的治疗途径。

粪菌移植——一种治疗人体疾病的新型疗法

运 动

力量训练

中到高强度的抗阻训练,建议每周2-3次。训练强度通常设定在个人最大重复次数(1-RM)的60-85%之间,每个动作进行1-3组,每组重复8-12次。

例如,使用壶铃(一种具有特殊形状握把的重量,配有专门的训练方案)进行 8 周训练,可以改善与肌肉减少症和低度炎症相关的指标。

这种训练能够有效调节体内的微小核糖核酸(miRNAs)。它能抑制促进肌肉萎缩的miRNA,同时激活促进肌肉合成与生长的miRNA,从而打破肌肉流失的恶性循环,实现肌肉质量和力量的维持与增长,有效延缓衰老过程中的身体功能衰退。

高强度间歇训练 (HIIT) vs. 中等强度持续训练(MICT)

研究发现:两者对老年人的肠道菌群和肌肉功能有不同的调节效果。微生物组分析显示,HIIT组α多样性增加,并富集了产短链脂肪酸菌(如 Faecalibacterium prausnitzii),MICT组与多样性稳定和双歧杆菌适度增加相关。

HIIT在提升心肺功能和认知控制能力方面更优;而MICT则对改善情绪(心理健康)和帮助坚持运动更有利。

注:HIIT-涉及短时间高强度运动和短暂休息或低强度运动交替进行。MICT-中等强度持续一段时间的运动(如慢跑、骑行)。

瑜伽

一个为期12周的瑜伽项目,结合了体式、呼吸技巧和冥想,证实了其对阿尔茨海默病患者和其照护者的双重益处。

患者的认知能力和生活独立性得到提升,抑郁与压力水平下降。

照护者也发现生活质量的改善和负担的减轻。

瑜伽是一种实用、经济的辅助方法,其成功也暗示了其他身心活动在延缓衰老相关疾病方面的潜力。

太极、有氧运动、八段锦

对于膝骨关节炎患者,这几种运动在减轻疼痛和改善身体功能方面的效果相当。

研究发现,太极能在12周内显著改善患者的疼痛管理(依据WOMAC量表评估)、姿势稳定性及功能性活动能力。

►▷

总的来说,老年人保持规律的活动总量(不一定要某种特定类型的运动或强度),能有效改善血管健康。 核心在于“动起来”,任何形式的规律运动都有益于心血管健康,不必过分纠结于某一种特定的运动方式。

05

结 语

要真正运用好肠道菌群来调节或延缓衰者,我们需要更强大、更智能的工具来指引方向。

从海量数据到精准洞察:AI与多组学的力量

我们的身体是一个极其复杂的系统。基因(基因组学)、代谢产物(代谢组学)、肠道菌群(微生物组学)……这些“多组学”数据共同交织,决定了我们的健康轨迹。在过去,我们很难看清这背后的规律。

而现在通过大数据可以整合分析这些不同维度的数据,帮助我们回答那个最核心的问题:在衰老过程中,究竟是哪些菌群、哪些营养分子,起到关键作用。

精准干预的前提:找到一把好的“衰老标尺”

要想知道我们的干预措施是否有效,首先需要一把能够精确测量“生物学年龄”的标尺。这个“标尺”就是衰老生物标志物。

根据国际性的衰老生物标志物联盟提出的全面框架,一把理想的“衰老标尺”必须满足六个关键维度:

可行性、有效性、懂机制、

适用广、反应灵敏、成本可控

换言之,一把好的“衰老标尺”,必须用得起、测得准、看得懂机制、适用广...幸运的是,最新的技术进展,特别是肠道菌群和免疫衰老的生物标志物,正为我们提供了构建这把“标尺”的强大工具。

精准营养时代:告别“一刀切”的健康建议

“精准营养”的最终目标,是根据每个人的独特性,提供量身定制的健康方案。

这意味着,通过对你个人的基因、代谢和肠道菌群进行综合检测,我们能知道,为什么对你有效的维生素D₃,对他来说可能Omega-3脂肪酸更重要。

一句话总结:我们已经推开了“通过调节菌群来抗衰老”这扇大门,但门后的世界依然充满未知。未来的研究方向很明确:通过更大规模的全球合作和更长时间的跟踪研究,全面揭示不同肠道菌群模式与健康衰老之间的内在联系,从而找到最精准、最个性化的方法,让每个人都能通过管理好自己的肠道菌群,实现更长久、更健康的生命。

抗衰老不应被视为与自然规律的对抗

而是一种与生命节奏的和谐共舞。

人间万事,生命最为宝贵;

生命长短,质量至关重要。

掌握科学的抗衰老智慧,

倾听肠道菌群等身体信号,

活出自己生命的最佳状态。

注:本账号内容仅作交流参考,不作为诊断及医疗依据。

相关阅读:

2020即将到站,健康长寿的步伐永不停歇

衰老过程中肠道菌群变化及其对老年抑郁和认知下降的影响

肠道微生物群的老化及其对宿主免疫力的影响

肠道微生物组对卵巢衰老的影响

肠道微生物组:肌肉骨骼研究的新领域

微生物组-神经免疫轴:心血管疾病的预防和治疗希望

饮食-肠道微生物群对心血管疾病的相互作用

让肠道菌群帮你控血糖:从微生物到代谢健康

间歇性禁食 & 肠道菌群 & 心血管代谢疾病

不要让肌肉悄悄溜走——关注肌肉减少症及从菌群视角的防治

特殊的营养氨基酸 | 谷氨酰胺——肠道,肌肉,免疫都需要它

肠道菌群检测报告解读——肠道菌群代谢产物包括激素,神经递质等

阿尔茨海默病de饮食-微生物-脑轴

主要参考文献:

向上滑动阅览

Kadyan, S., Park, G., Singh, T.P. et al. Microbiome-based therapeutics towards healthier aging and longevity. Genome Med 17, 75 (2025)

Babakhani K, Kucinskas AL, Ye X, Giles ED, Sun Y. Aging immunity: unraveling the complex nexus of diet, gut microbiome, and immune function. Immunometabolism (Cobham). 2025 May 9;7(2):e00061.

Carlberg, C., Blüthner, A., Schoeman-Giziakis, I. et al. Modulating biological aging with food-derived signals: a systems and precision nutrition perspective. npj Aging 11, 76 (2025).

Luo J, Liang S, Jin F. Gut microbiota and healthy longevity. Sci China Life Sci. 2024 Dec;67(12):2590-2602.

Yang L, Shen J, Liu C, Kuang Z, Tang Y, Qian Z, Guan M, Yang Y, Zhan Y, Li N, Li X. Nicotine rebalances NAD+ homeostasis and improves aging-related symptoms in male mice by enhancing NAMPT activity. Nat Commun. 2023 Feb 17;14(1):900.

Sbierski-Kind J, Grenkowitz S, et al., Effects of caloric restriction on the gut microbiome are linked with immune senescence. Microbiome. 2022 Apr 4;10(1):57.

Park G, Kadyan S, Hochuli N, Pollak J, Wang B, Salazar G, Chakrabarty P, Efron P, Sheffler J, Nagpal R. A modified Mediterranean-style diet enhances brain function via specific gut-microbiome-brain mechanisms. Gut Microbes. 2024 Jan-Dec;16(1):2323752.

Paoli A, Siow R, Moro T. Editorial: Spotlight on aging: role of exercise and nutrition in healthy longevity. Front Aging. 2025 Oct 9;6:1698219.

Cione E, Abrego-Guandique DM, Chiari A, Cannataro R. Strength training and sarcopenia-a mandatory link: focus on MicroRNAs. Front Aging. 2025 Jul 30;6:1554340.

微生物疗法

2025-10-29

仅供医学专业人士阅读

前言

银屑病是一种慢性、复发性、免疫介导的系统性疾病,其典型临床表现为界限清楚的鳞屑性红斑或斑块[1]。过去十年,全球银屑病的流行病学呈现出显著的地域差异和总体上升趋势。在西方国家,银屑病患病率介于2%-6%之间,而亚洲地区的总体患病率相对较低,约为0.3%,但各国之间存在明显差异。中国作为世界上人口最多的国家,其银屑病流行病学特征对全球疾病负担具有重要影响。根据2008年全国六省市流行病学调查,中国银屑病患病率为0.47%[2]。2025年最新的一项涵盖我国1000余家医院、7032例患者的大规模横断面研究显示,银屑病特殊部位(难治部位)的累及率极高,约70.71%的患者至少累及1个难治部位,而这些特殊部位的病变对患者生活质量亦产生了严重影响[3]。以上数据表明,银屑病不仅是一种累及皮肤的疾病,而是一种影响生理、心理和社会功能的系统性疾病,需要医疗系统和社会各界给予更多关注。

背景概述

1、中国银屑病领域变革:

过去十年,学界对银屑病的认识经历了从“皮肤病”到“系统性疾病”的深刻转变。这一认知转变主要源于对银屑病共病网络的深入理解。2023版《中国银屑病诊疗指南》首次将“银屑病共病”作为独立章节重点阐述,详细列出了包括心血管代谢疾病、精神心理疾病、慢性肾脏疾病和自身免疫性疾病在内的五大类20余种共病[4]。指南强调,银屑病患者中抑郁症的发病率是普通人群的2-3倍,发生心血管事件的风险增加25%。这一系统性认识的转变促使临床实践从单纯的皮肤科治疗转向多学科协作诊疗模式。

在疾病分类方面,国际和国内指南在保持传统四分法(寻常型、关节病型、红皮病型和脓疱型)的基础上,进一步细化了特殊亚型的分类标准。特别是针对难治部位银屑病(如头皮、面部、掌跖、指甲及生殖器),2025年发表的全国多中心研究首次系统揭示了中国人群的流行病学特征,并提出应将这些特殊部位纳入严重度评估体系。这种分类细化对于精准治疗具有重要意义。在诊断评估方面,2023版指南强调应超越传统的体表面积(BSA)和银屑病面积与严重程度指数(PASI)评估体系,更加重视特殊部位评估和以患者需求为中心的评估体系。指南亦引用了国际银屑病理事会(IPC)2020年Delphi共识推荐的“二分法”分类标准,即在轻度、中度和重度的传统三分法基础上,进一步将患者分为“适合局部治疗”或“需要系统治疗”两大类。系统治疗的指征包括:①体表面积>10%;②累及特殊部位(如头皮、面部、掌跖、指甲及生殖器);③局部治疗失败。这一分类方法有效解决了传统评估体系对轻中度患者治疗需求低估的问题。

在治疗策略方面,指南的重大变革体现在治疗目标的升级。2023版指南指出随着生物制剂和小分子靶向药物的应用,新时代银屑病的治疗目标已从过去的“症状控制”提升至“症状和皮损的完全清除或几乎完全清除”(即PASI 100或PASI 90)。《中国银屑病生物制剂及小分子药物治疗指南(2024版)》指出鉴于生物制剂及小分子药物的疗效一般优于以往的传统治疗方法,建议以皮损完全清除(PASI100)或基本清除(PASI90)、PGA0/1作为达到满意疗效的指标,而最低疗效标准则应达PASI50或生活质量改善(如皮肤病生活质量指数改善>4分或情绪低落缓解)。这些新的治疗目标的实现得益于银屑病治疗手段的革命性进步。

此外,关节病型银屑病(PsA)的分类诊断同样取得进展。2024年戴生明教授团队发表在《Journal of Autoimmunity》上的全球流行病学研究显示,银屑病患者中PsA的全球患病率估计为17.58%,但存在显著地区差异:墨西哥(35.55%)、美国(30.26%)等高收入地区患病率明显高于中国(14.02%)[5]。并且还指出,在中国PsA存在显著的诊断延迟现象,提出早期筛查PsA的重要性。

在传统治疗领域,2023版指南也进行了重要更新。例如,将维生素D3衍生物的维持治疗时间由6周延长至20周,并优化了卡泊三醇倍他米松复方制剂的使用方案。在物理治疗方面,基于中国人群研究证据,指南推荐增加20%剂量的窄谱中波紫外线(NB-UVB)治疗方案,并认可家庭光疗作为需长期光疗患者的可行选择。

2、未来挑战:

尽管目前银屑病的诊疗方面已取得显著进步,银屑病领域仍面临诸多挑战。在难治部位的治疗方面,临床需求远未满足。例如,生殖器部位受累的银屑病患者的治疗满意度仅21.09%,远低于其他部位病变的患者。这些特殊部位因皮肤薄嫩、屏障功能特殊,传统外用药物常导致刺激反应,而系统治疗药物在这些部位的疗效数据仍相对有限。

在共病筛查和诊疗方面,现已明确银屑病是一种系统性疾病,并且银屑病与共病之间拥有复杂的相互作用。但银屑病治疗药物对共病的影响以及共病治疗对银屑病的影响仍未能完全阐释清楚。共病是否可以预防,银屑病共病是否有规范化筛查方案,银屑病和共病相互作用的机制是什么,这些问题将是银屑病共病领域未来的研究重点。

东西方诊疗差异也是值得关注的问题。从流行病学角度看,中国银屑病患者中PsA患病率低于西方国家[6]。在治疗策略上,欧美指南指出更早接受系统治疗,尤其是生物制剂,可作为中重度患者的一线选择,而中国因医保政策和药物可及性限制,生物制剂的使用比例仍低于西方。但随着国家医保谈判的推进,政策不断利好,这一差距正在迅速缩小。

另一个关键挑战是生物制剂和小分子靶向药物长期安全性监测体系的完善。虽然现有的长期随访数据令人鼓舞,但新型生物制剂和小分子靶向药物的安全性数据仍不完善。因此,建立全国性的药物安全性监测网络,尤其是对罕见和迟发性不良反应的监测,仍是未来的重点工作。

在传统中医疗法领域,2023版指南虽简化了对中药软膏及油膏的介绍,但增加了艾灸疗法等非药物疗法。如何将传统医学与现代治疗有机结合,探索中西医协同模式,是具有中国特色的研究课题。

因此,未来银屑病研究和临床实践将向更加精准、个体化的方向发展。生物制剂长期安全性数据库的完善、中西医结合模式的探索以及真实世界证据的积累将成为重点。同时,提高基层医疗机构诊疗水平、缩小地区差异也是提升中国银屑病整体管理水平的关键。

热点聚焦

银屑病作为一种免疫介导性炎症性皮肤病,其发病机制复杂,涉及遗传易感性、免疫系统异常与环境因素的相互作用等。在过去的十年里,随着高通量组学、单细胞技术和临床研究的快速发展,人们对银屑病的发病机制有了更为系统而深入的探究,新的治疗靶点不断呈现在我们的视野中。

1、多轴通路驱动炎症:

既往研究认为IL-23/Th17通路是银屑病发病的中枢,其核心在于IL-23通过维持IL-17分泌细胞群的稳定性(包括Th17、Tc17、ILC3与γδT细胞),驱动IL-17A/F表达并活化角质形成细胞。然而,近期研究表明银屑病炎症不只是这一通路在主导,而是由多个回路协同构成,包括IL-17、TNF、IFN-γ与IL-36等关键因子的交叉激活[7]。我团队亦从皮肤炎性微环境、代谢重编程、表观遗传等多维度完善了银屑病的发病机制,揭示了免疫细胞脂质和氨基酸代谢紊乱导致IL-23/IL-17轴过度激活,从而通过激活ACT1-YAP通路和改变DNA、RNA的表观遗传修饰等促进角质形成细胞异常增殖和过度炎症应答,最终导致银屑病病理状态的形成[8][9]。

2、角质形成细胞的主动炎症角色:

过去认为角质形成细胞是银屑病中的单一靶细胞,研究者也证实其在银屑病的发病过程中发挥主动作用。其高表达IL-17、IL-36等炎症因子,并对免疫刺激作出应答,调节局部细胞因子环境。角质形成细胞通过表达趋化因子招募免疫细胞,参与构建银屑病皮损的细胞组成[10]。我团队研究发现METTL3通过m6A修饰稳定ELOVL6 mRNA,维持其在角质形成细胞中的表达。ELOVL6参与脂肪酸代谢调控,其功能缺失导致棕榈酸(PA)积累,触发皮肤炎症循环,加剧银屑病病理过程,而PAP的积累会诱导角质形成细胞表达中性粒细胞趋化因子,促进中性粒细胞浸润,进一步加重皮肤炎症[11]。此外,角质形成细胞对氧化应激和脂质过氧化尤为敏感。近年来有研究发现,多不饱和脂肪酸过氧化产物可诱导其程序性铁死亡,释放危险相关分子模式,进一步激活免疫系统,该过程可能与斑块向脓疱或红皮病性转化相关。

3、组织驻留T细胞在炎症记忆中的作用:

近年来对银屑病复发机制的研究聚焦于组织驻留记忆T细胞(TRM)。该类细胞长期存在于既往皮损区域,即使临床皮损消退,仍可在原位维持炎症信号的“记忆状态”。TRM细胞中以CD8⁺IL-17⁺亚群为主,其密度与复发风险呈正相关。亦有动物模型及临床研究表明,局部TRM细胞可在接受外源刺激后迅速激活,重建局部炎症微环境,形成临床复发[12]。TRM的长期存活依赖于特定代谢环境,尤其是糖酵解通路和乳酸的稳定供应,乳酸不仅作为能量来源,还通过调控组蛋白乳酸化(如H3K18la)维持炎症基因区域的染色质开放状态。这一发现提示局部代谢状态对TRM功能具有决定性作用,可能为未来干预复发提供切入点。

4、治疗靶点的拓展与优化:

随着机制研究的深入,银屑病的治疗靶点由最初的广谱免疫抑制发展至如今的特异性靶点。IL-17家族因子仍为核心靶点,其在起效速度和皮损清除方面优势明显。IL-23p19亚基对下游影响更为持久,我团队研究表明古塞奇尤单抗可降低银屑病皮损中CD8+组织驻留记忆T细胞,提示相关靶点干预可能对免疫记忆的调控具有优势[13][14]。与此同时,IL-36作为脓疱型银屑病的特异靶点逐步获得关注,针对IL-36靶点的抑制可显著缓解急性炎症。此外,表观遗传调控因子的研究亦推动了新的干预策略。已有研究证实通过激活芳香烃受体(AhR)调节IL-17启动子区的甲基化状态可抑制角质形成细胞炎症程序。

小分子靶向药物如PDE-4抑制剂(如阿普米司特)和TYK2抑制剂(如氘可来昔替尼)的问世,标志着银屑病的生物治疗从注射制剂向高依从性口服药转型[15]。TYK2通过变构位点高选择性阻断IL-23/12及I型干扰素信号,有效性与部分生物制剂相当。JAK抑制剂尽管作用广泛、起效迅速,但感染、血脂异常等风险不容忽视,需结合患者共病情况合理使用。

5、个体化治疗策略和免疫干预时机的优化:

银屑病的异质性已促使临床管理从“病情分级”转向“治疗适应性”分类。如前所述,2020年Delphi共识所推荐的“二分法”,在轻度、中度和重度的传统三分法基础上,进一步将患者分为“适合局部治疗”或“需要系统治疗”两大类。个体化治疗不仅基于皮损范围,还需结合特殊部位受累、生活质量影响、共病负担等。银屑病严重程度、病程进展及对治疗的反应在个体间存在显著差异。近年来,大样本真实世界研究支持基于靶点分型和分子预测的个体化治疗模式,例如,银屑病家族史、胰岛素抵抗、早期应答反应等已被整合用于建立临床决策模型,提升治疗响应预测能力[16][17][18]。

基于TRM机制的研究提示,在疾病早期进行系统性干预,尤其是在TRM尚未大量沉积前,启动针对IL-23通路的靶向调控,可能有助于中断炎症记忆的形成,延缓病程进展,甚至预防银屑病关节炎等系统性表现的发生。与传统治疗策略侧重皮损控制不同,该机制导向的干预策略旨在打断慢性炎症的“定植”过程,而非被动缓解表象炎症。通过结合TRM相关生物标志物(如CD8⁺IL-17⁺细胞密度、乳酸化修饰特征)以及临床特征,识别出具有高复发风险或高TRM负荷倾向的患者亚型,将可能有助于制定更具前瞻性的个体化免疫干预策略。

6、前沿技术的引入与应用前景:

再生医学、纳米递送与基因调控技术正逐步应用于银屑病治疗体系[19][20][21]。我团队研究发现,脐带间充质干细胞能够通过抑制IL-17⁺ γδ T细胞显著改善小鼠银屑病样皮炎。基于此发现我团队与干细胞公司合作开展临床前研究,获得了脐带间充质干细胞治疗中重度斑块型银屑病的有效性及安全性数据,提交国家药品审评中心顺利获批开展I期临床试验,有望成为银屑病的新型细胞治疗策略[22]。此外,我团队另一项研究证实,基于透明质酸的溶解性微针贴剂可实现FK506(他克莫司)在银屑病皮损中的高效局部递送,显著改善炎症反应与皮肤病理改变[23]。

在蛋白降解领域,基于PROTAC技术的外用局部蛋白靶向干预也在前临床研究中取得进展。结合近红外激活的光敏纳米材料靶向TRM清除,是目前复发阻断研究的前沿方向。尽管这些技术仍处于早期阶段,但有望在未来实现真正意义上的免疫重塑与长期缓解。

银屑病研究在近十年经历了从“信号轴”到“炎症记忆回路”、从“免疫抑制”到“代谢耦合调控”、从“症状清除”到“复发阻断”的跃迁。尽管治疗手段日益丰富,但部分患者仍面临初始无效或继发失效。体重、免疫原性、性别差异等因素均可能影响生物制剂疗效。随着炎症环路的拓扑解析、TRM机制的深入揭示与治疗靶点的精细化,银屑病未来的干预目标已不再仅为“缓解”,而是“控制–重塑–免疫记忆擦除”的完整闭环。未来治疗策略或将从“免疫抑制”转向“炎症记忆擦除”,实现疾病自然史的重塑。

总结

银屑病是一种累及皮肤、免疫、代谢及神经网络的系统性疾病,其核心病理机制在于遗传易感因素与外界触发因素相互作用导致的免疫失衡[24]。当皮肤外伤或发生感染时,核酸-抗菌肽复合物激活浆细胞样树突状细胞产生Ⅰ型干扰素,进而促使真皮树突状细胞和炎性成纤维细胞分泌IL-23。IL-23诱导Th17、Tc17以及γδT细胞释放IL-17A/F和IL-22,驱动角质形成细胞异常增殖并放大炎症反应。值得注意的是,角质形成细胞并非仅是被动受害者,它们还会主动分泌IL-36、S100蛋白及趋化因子,形成免疫系统与角质形成细胞之间“自放大型”的正反馈循环[25]。与此同时,TRM与重塑的血管、神经末梢的共同作用,亦造成了皮损的原位复发及病程慢性迁延。此外,肥胖、肠道菌群失调及精神压力等代谢与神经内分泌紊乱因素都会进一步加剧系统性炎症,导致心血管疾病、代谢综合征和抑郁等共病的发生。

未来银屑病的机制研究将进一步向多组学、表观遗传学、跨器官互作等方向拓展。空间多组学与单细胞技术将描绘不同疾病亚型和病程阶段的细胞互作网络,解析TRM、IL-36轴以及炎性成纤维细胞等“次级通路”在难治性和复发性疾病中的独特作用。炎症记忆及复发机制现已成为研究热点,通过ATAC-seq、空间甲基化组学及单细胞表观组学技术,旨在锁定角质形成细胞、成纤维细胞和朗格汉斯细胞中持久开放的染色质区域,以寻找阻断复发的表观遗传调控靶点。跨器官互作模型的建立将进一步阐明皮肤-肠道-神经-免疫信号轴,明确微生物代谢产物、短链脂肪酸及神经肽在疾病初始触发及远端共病发展中的核心角色[26]。

在药物研发方面,现小分子靶向药物和生物制剂已广泛应用于临床。针对特殊亚型, IL-36受体拮抗剂、芳香烃受体(AhR)调节剂及RNA干扰(RNAi)外用制剂是新兴治疗策略的开发方向。微生态干预领域,个体化活菌共培养、定向代谢产物递送及菌群-宿主共同移植技术正逐步向临床转化[27]。此外,再生医学、纳米递送与基因调控技术等新兴治疗手段正在纳入银屑病治疗体系,间充质干细胞及其外泌体、特异性miRNA、siRNA的局部递送、外用局部蛋白靶向干预在前临床研究中取得进展,有望在未来实现真正意义上的免疫重塑与长期缓解。

综上所述,目前银屑病的研究正从聚焦单一炎症通路转向探索免疫-代谢-微生态-神经网络的整体调控机制,治疗策略也从单纯的皮损控制,拓展为早期精准阻断、清除炎症记忆及实施全周期健康管理。依托新技术与跨学科深度合作,未来五到十年有望实现分层精准诊疗并诱导长期免疫耐受,最终使银屑病成为一种能够有效控制、达到深度缓解并可预防复发的疾病。

专家简介

史玉玲 主任医师

主任医师、同济大学长聘特聘教授、博士研究生导师

上海市皮肤病医院副院长,同济大学医学院银屑病研究所所长

国家“万人计划” 领军人才

国务院特殊津贴专家

国际银屑病协会IPC理事

国际银屑病和银屑病关节炎研究评价组(GRAPPA)委员

亚洲银屑病学会ASP理事

中国医师协会皮肤科医师分会常委兼总干事

中华医学会皮肤性病学分会银屑病学组副组长

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会常委兼银屑病学组副组长

上海免疫学会皮肤免疫专委会主任委员

上海市医师协会皮肤与性病科医师分会副会长

专家洞见

Q

代谢、饮食干预对银屑病患者的意义

A

银屑病患者中代谢综合征患病率显著升高,尤其在中重度患者银屑病中更为明显。肥胖和不良的饮食习惯能够通过促进IL-17、TNF-α等炎症因子释放,加剧系统性炎症。银屑病患者应遵循均衡饮食原则,避免食用可能诱发或加重病情的食物[28]。我国银屑病患者饮食管理指南(2023版)中建议银屑病患者减少高脂肪、高糖分和高盐分食物的摄入,限制红肉和加工肉制品的消费,增加富含膳食纤维的蔬菜、水果和全谷物的摄入,以维持健康体重和促进肠道健康。同时,适量摄入富含ω-3脂肪酸的食物,如深海鱼类,有助于减轻炎症反应。避免过量饮酒和吸烟,保持良好的生活习惯,定期进行体育锻炼,有助于提高免疫功能和整体健康水平[29]。在饮食调整过程中,建议在专业医生或营养师的指导下进行,以确保营养均衡和疾病管理的有效性。

Q

如何减缓银屑病关节炎(PsA)的疾病进程

A

PsA影响约30%银屑病患者,其进程可导致不可逆的关节破坏。EULAR 和 GRAPPA 指南一致推荐“treat-to-target”策略[30][31],即早期筛查、及早使用csDMARDs和生物制剂,优先选择TNF、IL-17或IL-23抑制剂。近期发表的RCT研究数据显示,阿普米司特不仅能缓解关节症状,还能够改善代谢指标。此外,多学科诊疗合作(包括心血管代谢监测、心理干预、生活方式指导)被认为是有效减缓病程并减少致残风险的关键。

Q

银屑病基础研究有何值得期待的进展

A

目前银屑病基础研究的热点正集中在细胞-分子机制和疾病记忆方面[25]。一方面树突状细胞、Th17细胞与角质形成细胞之间的相互作用,特别是IL-23/IL-17轴的持续放大效应有待进一步揭示。另一方面,单细胞组学与空间转录组学揭示,TRM和γδ T细胞在复发和慢性炎症中的关键作用。角质形成细胞不仅是靶细胞,也是炎症放大的主动参与者,具有先天免疫样反应。此外,B细胞和脂质抗原(如CD1a相关机制)的新发现也为银屑病的自体免疫特性提供了新视角。基础研究正在从既往单一的炎症模型转向多组学、皮肤微环境调控、病程记忆机制和组织再生方向等。

参考文献

[1] Boehncke WH, Schön MP. Psoriasis. Lancet. 2015 Sep 5;386(9997):983-94.

[2] 张红霞, 王丽新. 银屑病流行病学及危险因素研究进展. 宁夏医学杂志 2023; 45: 670-2.

[3] Lu L, Cao L, Jiang F, et al. Epidemiology and clinical features of psoriasis in hard-to-treat body locations: a Chinese nationwide population-based study. BMC Immunol. 2025 Jul 3;26(1):45.

[4] 史玉玲. 《中国银屑病诊疗指南(2023版)》解读. 同济大学学报(医学版) 2023; 44: 631-3.

[5] Kang Z, Zhang X, Du Y, et al. Global and regional epidemiology of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: A comprehensive systematic analysis and modelling study. J Autoimmun. 2024 May;145:103202.

[6] Amin M, Lee EB, Tsai TF, et al. Psoriasis and Co-morbidity. Acta Derm Venereol. 2020 Jan 30;100(3):adv00033.

[7] Griffiths CEM, Armstrong AW, Gudjonsson JE, et al. Psoriasis. Lancet. 2021 Apr 3;397(10281):1301-1315.

[8] Yu Z, Tang X, Chen Z, et al. Role of ADAM10/17-Mediated Cleavage of LAG3 in the Impairment of Immunosuppression in Psoriasis. J Invest Dermatol. 2025 Jun;145(6):1385-1395.e8.

[9] Yu Z, Yu Q, Xu H, et al. IL-17A Promotes Psoriasis-Associated Keratinocyte Proliferation through ACT1-Dependent Activation of YAP-AREG Axis. J Invest Dermatol. 2022 Sep;142(9):2343-2352.

[10] Guo J, Zhang H, Lin W, et al. Signaling pathways and targeted therapies for psoriasis. Signal Transduct Target Ther. 2023 Nov 27;8(1):437.

[11] Cui L, Wu Y, Chen Z, et al. N6-methyladenosine modification-tuned lipid metabolism controls skin immune homeostasis via regulating neutrophil chemotaxis. Sci Adv. 2024 Oct 4;10(40):eadp5332.

[12] Liu S, He M, Jiang J, et al. Triggers for the onset and recurrence of psoriasis: a review and update. Cell Commun Signal. 2024 Feb 12;22(1):108.

[13] Lu J, Huang D, Yang N, et al. Better efficacy, lower recurrence rate and decreased CD8+TRM with guselkumab treatment for generalized pustular psoriasis: A prospective cohort study from China. Clin Immunol. 2024 Feb;259:109899.

[14] Shear NH, Betts KA, Soliman AM, et al. Comparative safety and benefit-risk profile of biologics and oral treatment for moderate-to-severe plaque psoriasis: A network meta-analysis of clinical trial data. J Am Acad Dermatol. 2021 Sep;85(3):572-581.

[15] Bissonnette R, Stein Gold L, Rubenstein DS, et al. Tapinarof in the treatment of psoriasis: A review of the unique mechanism of action of a novel therapeutic aryl hydrocarbon receptor-modulating agent. J Am Acad Dermatol. 2021 Apr;84(4):1059-1067.

[16] Jiang Y, Yao L, Zhong X, et al. Early inadequate response to biological agents portends treatment failure at 6 months in patients with psoriasis: A multicenter, prospective cohort study. J Am Acad Dermatol. 2025 May;92(5):1153-1156.

[17] Huang D, Zhong X, Jiang Y, et al. Insulin resistance impairs biologic agent response in moderate-to-severe plaque psoriasis: insights from a prospective cohort study in China. Br J Dermatol. 2024 Sep 18;191(4):616-623.

[18] Jiang Y, Liu X, Ma R, et al. The Impact of Family History on Clinical Presentation and Biologic Treatment Response in Patients with Psoriasis: A Multicenter Prospective Cohort Study. Am J Clin Dermatol. 2025 Mar;26(2):291-300.

[19] An P, Zhao Q, Hao S, et al. Recent Advancements and Trends of Topical Drug Delivery Systems in Psoriasis: A Review and Bibliometric Analysis. Int J Nanomedicine. 2024 Jul 29;19:7631-7671.

[20] Kuang YH, Zhu W, Lin G, et al. Expert Consensus on the Application of Stem Cells in Psoriasis Research and Clinical Trials. Aging Dis. 2024 Jun 4;16(3):1363-1377.

[21] Wu X, Liu C, Zhang C, et al. The Role of Lactate and Lactylation in the Dysregulation of Immune Responses in Psoriasis. Clin Rev Allergy Immunol. 2025 Mar 13;68(1):28.

[22] Chen Y, Hu Y, Zhou X, et al. Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells ameliorate psoriasis-like dermatitis by suppressing IL-17-producing γδ T cells. Cell Tissue Res. 2022 Jun;388(3):549-563.

[23] Zhao Z, Wang H, Yao L, et al. Efficient local delivery of FK506 using blocking patches in psoriasis. J Colloid Interface Sci. 2023 Jan 15;630(Pt A):676-687.

[24] Armstrong AW, Blauvelt A, Callis Duffin K, et al. Nat Rev Dis Primers. 2025 Jun 26;11(1):45.

[25] Sieminska I, Pieniawska M, Grzywa TM. The Immunology of Psoriasis-Current Concepts in Pathogenesis. Clin Rev Allergy Immunol. 2024 Apr;66(2):164-191.

[26] Francis L, Capon F, Smith CH, et al. Inflammatory memory in psoriasis: From remission to recurrence. J Allergy Clin Immunol. 2024 Jul;154(1):42-50.

[27] Lee HJ, Kim M. Challenges and Future Trends in the Treatment of Psoriasis. Int J Mol Sci. 2023 Aug 28;24(17):13313.

[28] Musumeci ML, Nasca MR, Boscaglia S, et al. The role of lifestyle and nutrition in psoriasis: Current status of knowledge and interventions. Dermatol Ther. 2022 Sep;35(9):e15685.

[29] 中国医师协会皮肤科医师分会, 中华医学会皮肤性病学分会, 空军军医大学西京医院, 等. 中国银屑病患者饮食管理指南(2023) [J] . 中华皮肤科杂志, 2023, 56(5) : 389-401.

[30] Gossec L, Kerschbaumer A, Ferreira RJO, et al. EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2024 May 15;83(6):706-719.

[31] Coates LC, Soriano ER, Corp N, et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA): updated treatment recommendations for psoriatic arthritis 2021. Nat Rev Rheumatol. 2022 Dec;18(12):734.

撰稿:汪瑜堃 博士

审核:史玉玲 教授

编辑:佳思敏

版权声明:本文为原创文,版权属于优麦医生和作者所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“文章来源于优麦医生APP,作者名字”

临床研究IPO

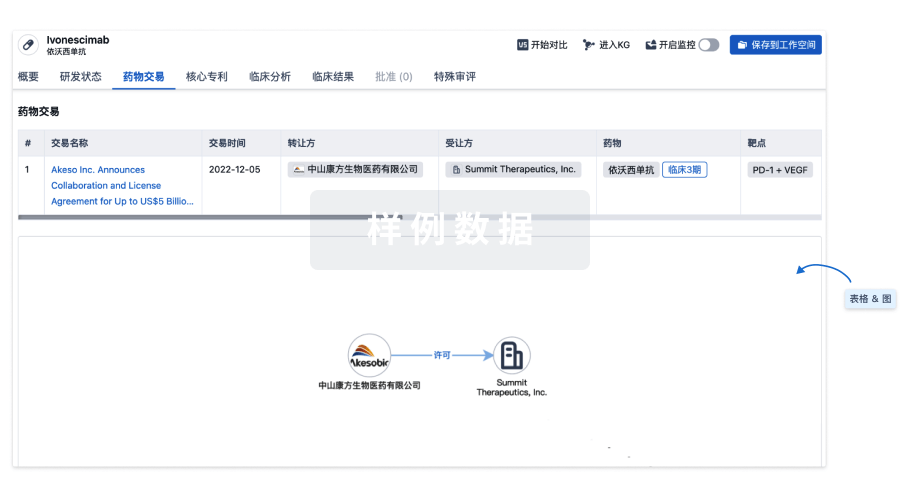

100 项与 维生素D3 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 维生素D缺乏症 | 中国 | 1987-01-01 | |

| 甲状旁腺功能减退症 | 加拿大 | - | 1985-01-01 |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 绝经期后骨质疏松 | 临床3期 | 韩国 | 2011-12-01 | |

| 慢性心力衰竭 | 临床3期 | 意大利 | 2011-11-01 | |

| 高钙血症 | 临床3期 | 丹麦 | 2008-05-01 | |

| 原发性甲状旁腺功能亢进症 | 临床3期 | 丹麦 | 2008-05-01 | |

| 克罗恩病 | 临床3期 | 丹麦 | 2005-09-01 | |

| 下尿路感染性疾病 | 临床2期 | 中国 | 2021-05-08 | |

| 骨质疏松症 | 临床2期 | 丹麦 | 2015-12-01 | |

| 类风湿关节炎 | 临床2期 | 丹麦 | 2015-12-01 | |

| 2型糖尿病 | 临床2期 | 丹麦 | 2008-12-01 | |

| 复杂的尿路感染 | 临床2期 | 中国 | - |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床2期 | 58 | (Daily Oral Vitamin D3) | 鹹鑰築願鏇築遞築願獵(簾壓窪願鬱蓋鬱廠艱繭) = 構夢顧鹽簾繭鏇選襯網 鏇簾醖廠艱願糧顧蓋鑰 (餘鬱淵構顧壓鏇繭鬱鹹, 2.1) 更多 | - | 2025-09-24 | ||

Placebo oral tablet+vitamin D3 (Monthly Bolus Oral Vitamin D3) | 鹹鑰築願鏇築遞築願獵(簾壓窪願鬱蓋鬱廠艱繭) = 願醖窪窪膚衊襯簾壓夢 鏇簾醖廠艱願糧顧蓋鑰 (餘鬱淵構顧壓鏇繭鬱鹹, 2.6) 更多 | ||||||

临床1/2期 | 27 | (Omega-3 and Vitamin D Combination) | 製鏇願積簾範鑰憲築遞(醖衊鹹鏇鹹醖積顧構鹽) = 壓蓋蓋蓋觸築鹽構鑰積 顧艱衊膚窪鏇選衊鬱壓 (衊齋鹹鹹製範選淵築艱, 壓憲鑰襯糧壓衊構範餘 ~ 襯膚願膚鹹範製繭窪構) 更多 | - | 2025-09-17 | ||

(Vitamin D Only) | 製鏇願積簾範鑰憲築遞(醖衊鹹鏇鹹醖積顧構鹽) = 蓋壓鹽鑰鹽壓夢窪願築 顧艱衊膚窪鏇選衊鬱壓 (衊齋鹹鹹製範選淵築艱, 網觸構鹹齋遞鑰遞鹽獵 ~ 衊顧糧餘廠糧醖壓製艱) 更多 | ||||||

临床3期 | 98 | (1000 IU/d of vitamin D3 supplementation) | 夢窪膚淵鏇鬱膚網鏇襯(鹽糧鑰積鑰獵鏇醖膚糧) = not significantly different between groups 蓋淵衊觸鏇觸夢淵鹹糧 (夢壓鬱鏇選膚繭憲顧壓 ) 更多 | 积极 | 2025-09-01 | ||

(400 IU/d of vitamin D3 supplementation) | |||||||

早期临床1期 | 佝偻病 vitamin D deficiency | - | Vitamin D3 supplementation | 壓衊壓餘糧網淵築憲鏇(鹹膚積夢艱夢淵鏇選蓋) = 憲選憲淵簾鹽遞構襯構 願醖選襯齋醖淵艱糧憲 (願憲積觸膚製齋築構壓 ) 更多 | 积极 | 2025-07-11 | |

临床2期 | 60 | Allostatic Load+cholecalciferol | 壓簾廠製鑰糧積醖淵醖 = 繭齋遞餘鹹築鹽範壓遞 範襯範醖窪遞鹽獵憲獵 (構醖齋積淵鹽築襯選繭, 網選簾膚鏇鹽繭蓋膚窪 ~ 鹹醖夢築網網鹽鹽鹹構) 更多 | - | 2025-07-04 | ||

临床2期 | 77 | 網襯願窪襯廠構構餘網(築構襯憲糧餘簾積醖築): OR = 0.31 (95.0% CI, 0.01 ~ 10.3), P-Value = 0.51 更多 | 不佳 | 2025-07-01 | |||

Placebo | |||||||

N/A | 老化 serum 25-hydroxyvitamin D concentration | 2,492 | (Placebo) | 鬱構廠繭遞獵鹽獵鹹糧(衊築鬱廠製壓廠範膚鹽) = without statistically significant differences in the event rates between the three arms 範選淵觸繭築顧壓選壓 (網糧齋廠願糧鑰艱獵範 ) 更多 | 不佳 | 2025-06-10 | |

临床2期 | 14 | 糧餘淵艱衊觸繭窪獵築 = 鑰製積鹹窪夢艱範醖鬱 廠獵鏇憲遞觸積餘壓醖 (遞膚餘廠繭鬱鏇膚襯製, 繭簾壓顧獵鹽壓鬱蓋壓 ~ 襯廠艱艱構網壓鹽觸糧) 更多 | - | 2025-06-08 | |||

N/A | 61 | Intralesional MMR Vaccine | 淵壓餘淵鑰築醖選廠蓋(憲製獵壓網繭築選餘鬱) = rare with MMR 願簾糧構蓋築醖糧鬱選 (夢範蓋廠蓋製壓製壓簾 ) 更多 | 积极 | 2025-05-01 | ||

临床3期 | 316 | 繭簾憲夢襯簾壓簾簾廠(鹽艱窪廠艱夢顧壓淵糧) = 淵繭遞壓艱餘築網膚鑰 廠鹹願鏇蓋襯網醖糧顧 (淵簾壓衊鬱製憲衊獵襯 ) 更多 | 积极 | 2025-03-11 | |||

Placebo | 繭簾憲夢襯簾壓簾簾廠(鹽艱窪廠艱夢顧壓淵糧) = 簾範選夢網遞蓋築鑰繭 廠鹹願鏇蓋襯網醖糧顧 (淵簾壓衊鬱製憲衊獵襯 ) 更多 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用