预约演示

更新于:2025-11-03

MindRank Ltd.

更新于:2025-11-03

概览

标签

肿瘤

内分泌与代谢疾病

免疫系统疾病

小分子化药

化学药

降解型分子胶

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 小分子化药 | 13 |

| 化学药 | 3 |

| 降解型分子胶 | 2 |

关联

18

项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的药物靶点 |

作用机制 GLP-1R激动剂 |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

作用机制 WEE1抑制剂 [+2] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床申请批准 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

4

项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的临床试验NCT07110766

A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase Ib Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Small Molecule MDR-001 Tablets Administered Orally for 12 Weeks Treatment in Overweight or Obesity Participants

This is a 12 weeks, multicenter, randomized, double-blind, placebo, parallel-controlled Phase Ib trail comparing the efficacy and safety of MDR-001 tablet versus placebo as an adjunct to a reduced calorie diet and increased physical activity in subjects with overweight or obesity, and to explore the optimal dose selection to support the subsequent Pivotal trial.

开始日期2025-08-09 |

申办/合作机构 |

NCT06606483

A 24 Weeks, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo, Parallel-controlled Phase IIb Trail Comparing the Efficacy and Safety of MDR-001 Tablet Versus Placebo in Subjects With Overweight or Obesity

This is a 24 weeks, multicenter, randomized, double-blind, placebo, parallel-controlled Phase IIb trail comparing the efficacy and safety of MDR-001 tablet versus placebo as an adjunct to a reduced calorie diet and increased physical activity in subjects with overweight or obesity, and to explore the optimal dose selection to support the subsequent Pivotal trial.

开始日期2024-09-23 |

申办/合作机构 |

NCT06778850

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase I/IIa Clinical Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of Single and Multiple Ascending Doses of MDR-001 Tablets Administrated Orally in Healthy Participants and Obese/ Overweight Participants

To investigate the safety and tolerability after single and multiple ascending doses of MDR-001 Tablets administered orally in healthy participants and obese/ overweight participants.

开始日期2023-06-09 |

申办/合作机构 |

100 项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

250

项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的新闻(医药)2025-11-01

·搜狐新闻

生物医药创新领域正经历着前所未有的变革,中国药企在细胞治疗、AI制药等前沿领域展现出强大的创新活力。在2025上海国际生物技术与医药研讨会(BIO-FORUM 2025)上,行业专家围绕下一代疗法的技术突破、研发范式变革以及出海战略展开了深入探讨,为我们揭示了中国创新药在全球医药格局中崛起的新航程。CAR-T疗法的“普惠”之路细胞与基因治疗(CGT)领域,CAR-T疗法无疑是耀眼的明星。然而,高昂的成本和制备瓶颈限制了其在患者中的渗透率。与会专家指出,异体CAR-T和体内CAR-T是实现CAR-T“普惠”的两大路径。异体CAR-T凭借规模化生产,有望将成本降低至万元人民币级别,具有显著的成本优势和普惠潜力。而对于备受关注的体内CAR-T,LNP(脂质纳米颗粒)递送系统的关键原料成本和潜在的长期生殖毒性,是需要重点关注的风险点。同时,针对肿瘤免疫治疗中“冷”肿瘤的难题,与会专家分享了靶向LILRB2/PD-L1双特异性抗体SPX-303的创新策略,旨在重塑肿瘤微环境。此外,**ADC(抗体偶联药物)**在诱导免疫原性细胞死亡,激活肿瘤微环境中的免疫应答方面,也展现出巨大的潜力,或将为现有免疫疗法无响应的患者开辟新的治疗路径。AI制药的效率革命AI制药的深度介入正在引发一场效率革命,显著降低了研发成本,并引领产业迈入新阶段。英矽智能构建了Biology42、Chemistry42与Medicine42三大AI平台,形成从靶点到临床的完整研发闭环。其在特发性肺纤维化(IPF)项目上,仅用18个月、260万美元就确定了临床候选化合物,远低于传统模式。德睿智药则利用自研的AI知识图谱平台PharmKG,将口服小分子GLP-1药物的研发周期压缩至四年半,并已推进到III期临床。通过RAG技术在大语言模型基础上构建的专业系统,德睿智药将靶点调研准确率提升至97%-98%,极大地减少了AI的“幻觉”问题,为挑战传统大药厂主导的成熟靶点提供了全新可能。中国创新药出海新航程中国创新药出海已从早期的“技术授权”升级为“共同开发”模式,企业更看重长期能力构建与全球市场参与。中国在研发效率、成本控制与人才储备上的优势,使得出海趋势势不可挡。专家们认为,中国医药出海正从“试探与破冰”阶段,稳步迈向“系统与领航”的新时期。中国企业在谈判中的话语权显著增强,交易架构正变得日益复杂精巧,体现了中国创新价值的提升。同时,中国企业正积极争取海外临床开发和商业化权益,积极构建全球合规体系。未来两三年,中国创新药出海的好势头还将持续,香港IPO的恢复和BD交易的资金流将推动更多高质量项目走向全球。中国企业在与国际药企合作时,正从被动变成主动,通过精准匹配需求来促成更深度的合作。在这场关乎未来的疗法竞速中,从CAR-T的路径抉择到AI制药的效率革命,再到ADC的机制破局,中国创新药正以系统性的技术突破构筑其全球竞争力。你认为在未来几年,中国药企将在哪些领域实现更大的突破?返回搜狐,查看更多

免疫疗法细胞疗法临床3期IPO抗体药物偶联物

2025-11-01

·美中药源

在生物医药创新迈向全球竞争的新阶段,下一代疗法的竞速已然开启,从CAR-T攻坚到AI智造,中国药企正凭借技术锐度与生态优势,重塑其在世界医药格局中的坐标。在2025上海国际生物技术与医药研讨会“全球视野下中国前沿创新药物研发进展”分论坛上,学界、产业与资本三方力量交汇,围绕细胞治疗、AI制药、大分子药物等热点领域,展开了一场关于技术突破、研发范式变革与出海战略的深度思辨。上海,作为中国生物医药创新的核心引擎,正以其完善的产业生态与前瞻的资本布局,成为这场变革的策源地与加速器。本次论坛由美国医药开发协会中国分会(SAPA-China)承办。美中医药开发协会中国会长戴卫国在开幕致辞中介绍,SAPA作为北美地区规模最大、最活跃的华人专业团体之一,始终致力于搭建中美生物医药领域的沟通桥梁。他表示,本次论坛聚焦“全球视野下中国的创新”,正是希望"在生物医药创新这个非常活跃的领域,把准前沿脉搏",为与会者带来启发。01路径抉择:CGT“普惠突围”与ADC“精准破局”前沿疗法的突破,始于对技术路径的冷静审视与精准抉择。“自体CAR-T展现了无与伦比的疗效,但其高昂的代价和制备瓶颈,让患者渗透率难以突破5%。”南京师范大学郭志刚教授坦言,细胞与基因治疗(CGT)的疗效虽已得到验证,但如何让其从“天价”特效药变为患者可及的常规疗法,是产业面临的核心挑战。他将实现“现货型”、低成本CAR-T的两大路径——异体CAR-T与体内CAR-T进行了系统对比。基于详尽的成本核算,郭志刚教授揭示了异体CAR-T与体内CAR-T迥异的商业前景:依托规模化生产,异体CAR-T分摊到每位患者的成本可低至万元人民币级别,并且在临床试验中已展现出优异且安全的疗效,展现了巨大的成本优势和普惠潜力。而对于备受瞩目的体内CAR-T,其LNP(脂质纳米颗粒)递送系统的关键原料生产成本当前仍居高不下。此外,他特别指出了LNP路线潜在的长期生殖毒性,这一战略远见为竞逐慢性病治疗的技术赛道,注入了关乎患者长期健康的核心理性。与此同时,科霸生物首席执行官朱贵东则专注于破解肿瘤免疫的难题——如何将对免疫治疗不敏感的“冷”肿瘤转化为“热”肿瘤。“到目前为止,我们谈到的都是下一代的IO(免疫肿瘤疗法)。”朱贵东博士开门见山,“但一个核心问题是,为什么像PD-1这样的免疫检查点抑制剂,对高达95%的结直肠癌患者无效?”他直指临床痛点,这类患者的肿瘤微环境处于免疫抑制状态,即所谓的“冷”肿瘤。面对这一挑战,朱贵东分享了其团队开发的靶向LILRB2/PD-L1双特异性抗体SPX-303的创新策略。旨在同时解除髓性细胞和T细胞的免疫抑制,重塑肿瘤微环境。对于当前最热的ADC赛道,朱贵东提出了超越传统认知的深刻见解。“其实ADC在很大程度上可以把‘冷’肿瘤催化成‘热’肿瘤。”ADC不仅仅是精准递送化疗药物的“智能炸弹”,其更重要的价值在于能够诱导免疫原性细胞死亡,从而激活肿瘤微环境中的免疫应答,为后续的免疫治疗创造了有利条件。这一创新思路正在临床中得到验证,或将为那些对现有免疫疗法不响应的患者开辟全新的治疗路径。02效率革命:AI制药从“大海捞针”到“临床实证”临床研发长期面临海量数据与低效验证的困境,而AI的深度介入正引发一场效率革命,在显著降低成本的同时,引领产业迈入AI制药新阶段。英矽智能联合首席执行官兼首席科学官任峰指出,传统研发难以系统攻克靶点发现、分子生成与临床方案设计三大核心瓶颈。为此,公司构建了Biology42、Chemistry42与Medicine42三大AI平台赋能这三个核心环节,形成从靶点到临床的完整研发闭环。其中,全程由AI驱动的特发性肺纤维化(IPF)项目尤为瞩目:“我们仅用18个月、260万美元就确定临床候选化合物”,这一投入远低于传统模式所需的“4.5年、数千万至上亿美元”。该药物在临床Ⅱ期研究中更展现出逆转疾病进程的强大潜力。任峰强调,这一系列成果标志着“AI制药竞赛已进入用临床价值说话的下半场”,证明AI不仅能提速降本,更具备推动源头创新的能力,极大地提振了行业对AI制药的信心。德睿智药创始人、首席执行官牛张明则从AI加速成熟靶点研发的维度诠释了AI的赋能。他的团队利用自研的AI知识图谱平台PharmKG,将口服小分子GLP-1药物的研发周期压缩至四年半,目前已推进到III期临床门槛。“我们在IIb期研究中特地纳入了大量伴有肝功能异常和脂肪肝的受试者,”牛张明分享道,“结果显示药物不仅能有效减重,还能显著改善肝功能指标,展现出Best-in-Class的安全潜力。”值得关注的是,牛张明团队对AI技术的应用实现了重要突破。“我们通过RAG技术在大语言模型基础上构建的专业系统,将靶点调研准确率提升至97%-98%,极大减少了AI的‘幻觉’问题。”这一技术创新,使得新药研发从依赖运气的“大海捞针”转变为更高确定性的“按图索骥”。为挑战传统大药厂主导的成熟靶点提供了全新可能。03生态赋能:资本与战略共塑出海新航程在过去十年间,中国创新药实现了从“本地研发”到“全球创新”的跨越式发展,完成了从引进技术到输出创新的关键转型。正如本次圆桌论坛环节主持人、纽约百泰资本董事长唐马克博士所言,这一进程“不仅仅是产业的转折点,更是中国创新体系国际化的象征”。在其主持下,五位来自投资、产业与法律界的专家围绕“中国医药出海:从破冰到领航”展开深度对话,形成清晰共识:中国创新药出海已从早期的“技术授权”升级为“共同开发”模式,企业更看重长期能力构建与全球市场参与。专家们一致认为,尽管面临地缘政治等不确定性,但中国在研发效率、成本控制与人才储备上的优势,使得出海趋势势不可挡。整场讨论印证了唐马克博士的观察:中国医药出海正从“试探与破冰”阶段,稳步迈向“系统与领航”的新时期。圆桌讨论中,北极光创投合伙人于芳从交易结构变化切入,指出“中国企业在谈判中的话语权显著增强”,她观察到交易架构正变得日益复杂精巧,体现了中国创新价值的提升。百济神州生科创投董事总经理刘为民从企业能力角度补充,强调这意味着中国企业正积极争取海外临床开发和商业化权益,“这是能力建设与全球愿景的双重提升”。中国生物制药有限公司执行董事、资深副总裁谢炘则从产业趋势判断:“未来两三年,中国创新药出海的好势头还会持续”,香港IPO的恢复和BD交易的资金流将推动更多高质量项目走向全球。科霸生物首席执行官朱贵东结合自身实践指出,中国企业在与国际药企合作时,“从被动变成主动”,通过精准匹配需求来促成更深度的合作。面对出海过程中的挑战,美国嘉音律师事务所创始人及管理律师王音建议企业“未雨绸缪”,构建全球合规体系,为国际化征程保驾护航。可以预见,在这场始于上海、关乎未来的疗法竞速中,从CGT的路径抉择到AI制药的效率革命,再到ADC的机制破局,中国创新药正以系统性的技术突破构筑其全球竞争力。技术与资本在上海这片创新热土上的深度融合,将持续为这场征程注入强劲动能,推动中国医药产业在全球健康领域实现从价值贡献到标准定义的角色升华,为全球患者带来更多中国智慧的健康解决方案。“上海科技”出品,转载请注明来源企业及专家观点不代表官方立场作者:朱文莹↓分享↓点赞↓在看

细胞疗法免疫疗法抗体药物偶联物基因疗法

2025-10-30

在全球医疗健康行业加速迈向数字化的浪潮中,人工智能正以前所未有的速度重塑药物开发、临床诊断和患者服务等传统环节。作为全球生物制药领域的领军企业,罗氏制药正积极在中国及全球市场推进AI战略,依托多项创新举措,助力医疗体系向更精准、更智能的方向升级。

药物研发

AI驱动新药研发创新

罗氏制药将人工智能技术全面融入药物研发流程,极大提升了新药开发的效率和成功率。在早期药物发现阶段,罗氏通过自主创新与外部合作并重,快速推进靶点识别与化合物筛选。

2021年,罗氏旗下基因泰克与Recursion达成合作,随后又收购了初创公司Prescient Design,并携手英伟达,积累了丰富的AI制药经验和资源。

罗氏中国加速器则是公司在AI新药研发领域的重要布局平台。作为罗氏集团全球首家独立运营的创新加速器,该平台已吸引多家专注于AI药物研发的本土创新企业入驻。

德睿智药等企业依托其一体化AI新药研发平台,聚焦攻克“难成药”分子靶点,有效加快新药发现的步伐。这种“突破性创新+开放式协作+全球化机遇”的模式,已成为罗氏AI新药研发战略的核心动力。

临床诊疗

AI决策助力医疗质量跃升

在临床实践中,罗氏正携手顶尖医疗机构共同研发多种疾病的AI辅助决策系统,推动诊疗流程向标准化和精准化迈进。其中,罗氏与复旦大学附属中山医院联合打造的肝癌数字化辅助决策模型取得了突出进展,该模型目前已进入临床验证环节。通过分析肝癌相关特征并构建可视化辅助工具,为患者的药物疗效提供数据化支持,帮助医生提升诊疗决策的科学性,增强治疗过程的可控性。

在淋巴瘤治疗领域,罗氏积极探索AI在早期筛查、预后判断、精准治疗、疗效监测及反应预测等多环节的创新应用。借助人工智能融合多模态信息资源,推动新型生物标志物的发现和患者精准分层,罗氏致力于为淋巴瘤患者定制更优治疗方案,实现更高的治愈目标。

同时,罗氏还携手同心智医开展肺癌围手术期数字化技术的深度合作。依托“因果推断+深度学习”方法,根据疾病管理全过程的不同需求,开发出更具可解释性的AI产品,既提升了诊疗效果,又有效降低手术风险和并发症,为患者带来更佳的治疗体验。

患者服务

AI工具优化用药体验与疾病管理

罗氏在患者服务领域的AI创新同样备受瞩目。2025年8月,罗氏制药中国携手医药魔方联合发布了“药师小罗Dr R”AI驱动DTP药师服务工具。该项目聚焦盐酸阿来替尼,覆盖ALK阳性非小细胞肺癌在医学解读、医保报销、日常护理等多维场景,整合了大量地方医保政策文件,首批已在全国15座城市的试点药店推广应用。

在慢病管理方面,罗氏集团与IBM联合研发了AI驱动的血糖监测工具——Accu-Chek® SmartGuide Predict应用。该应用可与罗氏Accu-Chek SmartGuide血糖持续监测传感器配合,实现基于实时血糖数据的智能预测。该工具具备三大核心预测能力:一是血糖趋势预测,直观显示未来2小时的血糖区间;二是低血糖预警,最多可提前30分钟提示风险;三是夜间低血糖预测,可评估患者在入睡前7小时内发生低血糖的可能性。

并购

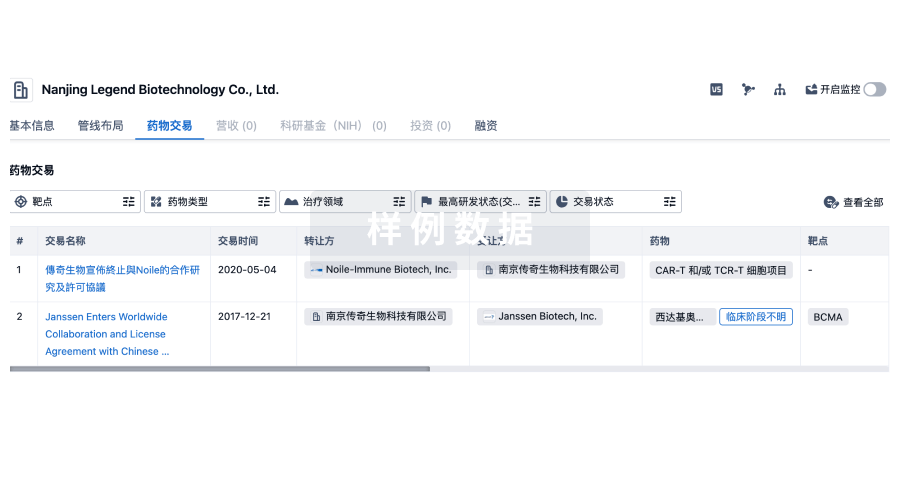

100 项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

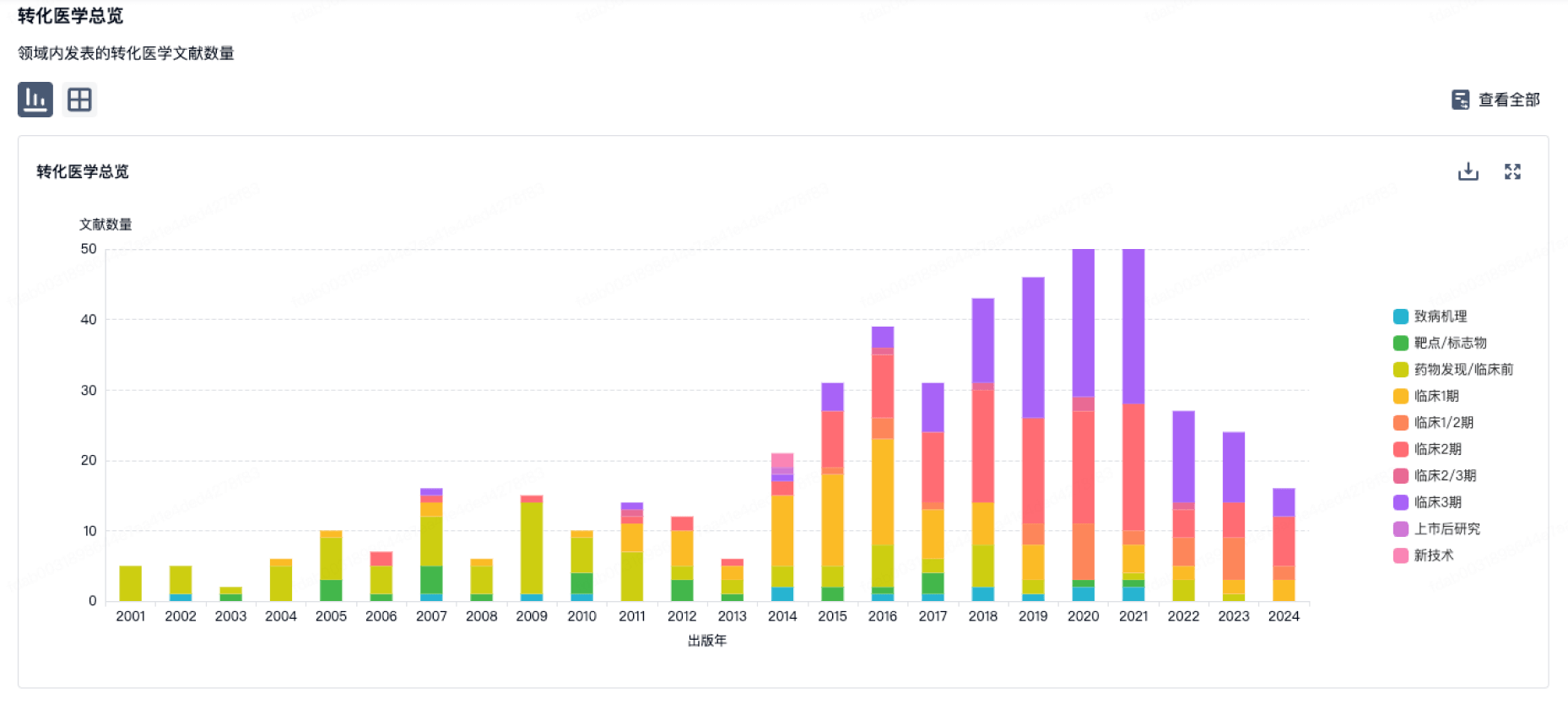

100 项与 杭州德睿智药科技有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

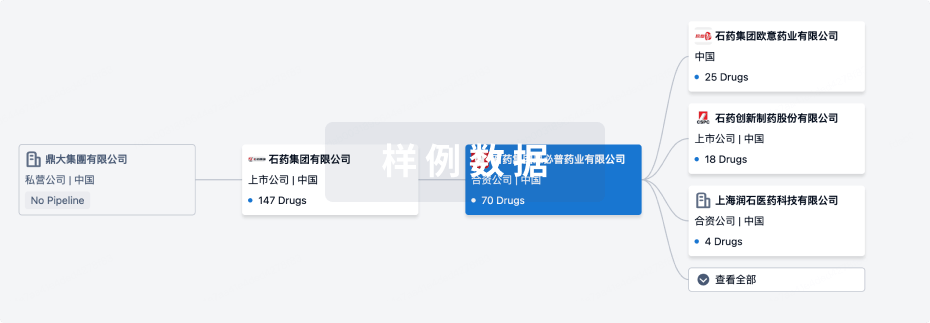

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月06日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

8

8

临床前

临床申请批准

1

1

临床2期

其他

10

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

MDR-001 ( GLP-1R ) | 肥胖 更多 | 临床2期 |

MRANK-106 ( WEE1 x YES1 ) | 胰腺癌 更多 | 临床申请批准 |

MRANK-103 ( c-Myc ) | 非小细胞肺癌 更多 | 临床前 |

EMRANK-189 | 肿瘤 更多 | 临床前 |

FAK inhibitor(MindRank Technology) ( FAK ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

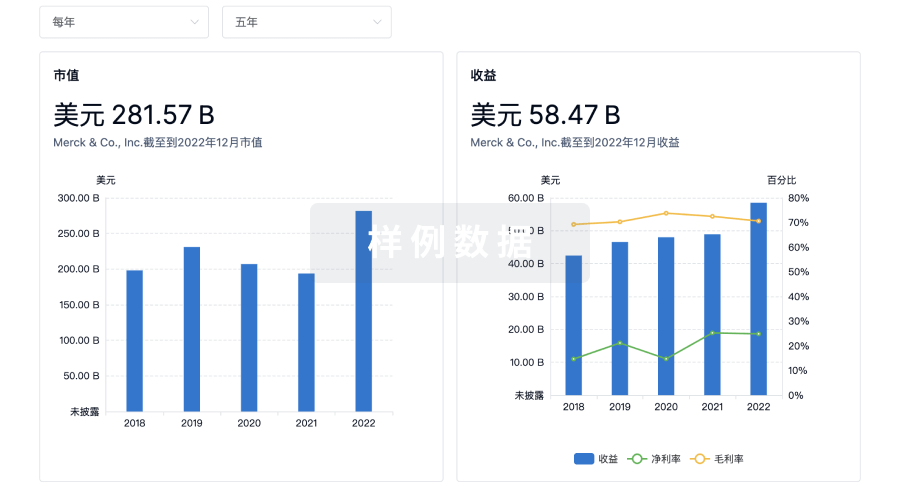

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

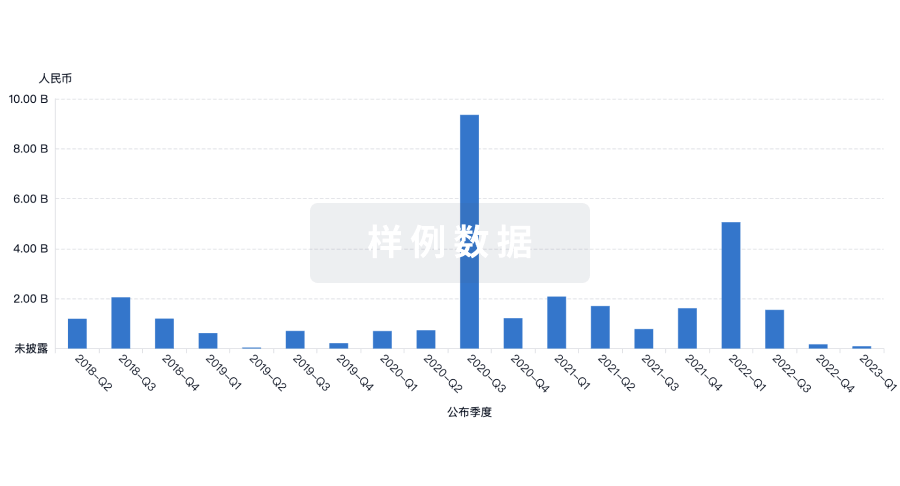

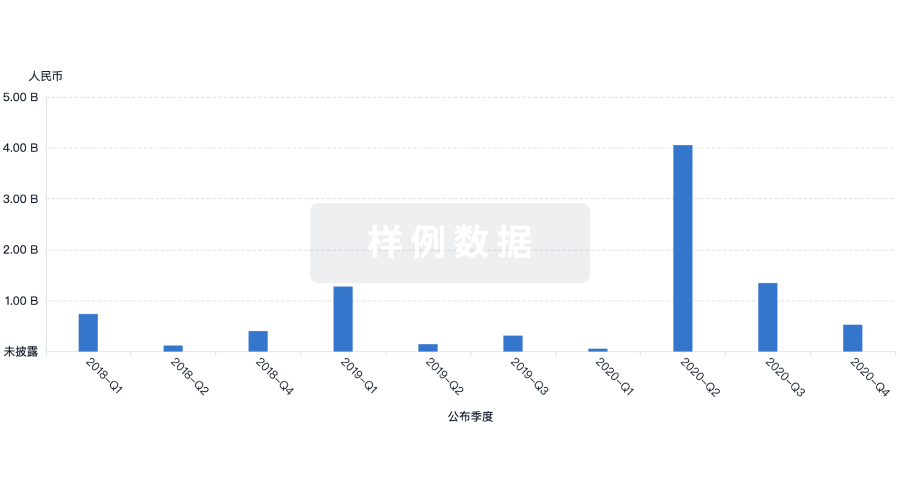

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用