预约演示

更新于:2025-10-30

Chengdu Chimagen Biosciences Co. Ltd.

更新于:2025-10-30

概览

标签

肿瘤

消化系统疾病

血液及淋巴系统疾病

三特异性抗体

单克隆抗体

三特异性T细胞接合器

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 三特异性抗体 | 3 |

| 三特异性T细胞接合器 | 1 |

| 双特异性抗体 | 1 |

| 单克隆抗体 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| GPRC5D(G蛋白偶联受体家族C组5成员D) | 1 |

| CD3 x HER2 | 1 |

| CTLA4 x PD-1 | 1 |

| CD3 x ROR1 | 1 |

关联

6

项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的药物靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

作用机制 CD3刺激剂 [+1] |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

2

项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的临床试验CTR20232077

一项评估三特异性 T 细胞介导抗体(1A46)在R/R CD20 和/或 CD19 阳性 B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)成人受试者中安全性和有效性的I/II期、开放性、首次人体单臂研究

I期部分

主要目的:

评价1A46在CD20和/或CD19阳性的R/R B-NHL受试者中的安全性、耐受性、最大耐受剂量(MTD)/推荐的II期研究剂量(RP2D)。

II期部分

主要目的:

评价1A46在CD20和/或CD19阳性R/R B-NHL受试者中的有效性。

在CD20和/或CD19阳性R/R B-NHL受试者中的药代动力学(PK)特征。评价1A46在CD20和/或CD19阳性R/R B-NHL受试者中的药效动力学(PD)作用。评价1A46在CD20和/或CD19阳性R/R B-NHL受试者中初步的抗肿瘤活性。评价1A46在CD20和/或CD19阳性R/R B-NHL受试者中的免疫原性。

探索性目的:探索1A46暴露量与B细胞耗竭、疗效和安全性的关系。初步探索药效学指标与疗效的关系。探索抗药抗体的产生对疗效和安全性的影响。

II期部分

主要目的:评价1A46在CD20和/或CD19阳性R/R B-NHL受试者中的有效性。

开始日期2023-09-12 |

申办/合作机构 杭州博之锐生物制药有限公司 [+2] |

NCT05348889

A Phase 1/2, First in Human, Single-arm, Open-label Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Triple-specific T-cell Engager 1A46 in Adult Patients with Advanced CD20 And/or CD19 Positive B-cell Hematologic Malignancies

This study will evaluate the safety and efficacy of 1A46 in adult patients with advanced CD20 and/or CD19 positive B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL) or acute lymphoblastic leukemia (ALL).

开始日期2022-08-30 |

申办/合作机构 |

100 项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

154

项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的新闻(医药)2025-10-28

·博药速递

10月27日,MNC药企GSK宣布与Syndivia达成协议,获得了一款用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的临床前ADC的全球独家开发及商业化权利。

图片来源:GSK官网新闻截图

据悉,根据此次协议,Syndivia将获得一笔首付款,以及总额高达2.68亿英镑(约3.6亿美元)的开发与销售里程碑付款,并将获得全球销售的分层特许权使用费。GSK将承担该ADC项目在全球范围内的开发、生产和商业化责任。

临床前ADC是何?

在此次新闻中,GSK并没有公布其具体的管线代号与靶点信息,仅介绍其新型ADC采用Syndivia专有的下一代GeminiMab偶联技术,在临床前研究中显示出增强的抗肿瘤活性及良好的安全性,具备同类最佳潜力。

图片来源:Syndivia官网

同时,在Syndivia官网中,对此次合作管线也做出了重点标注,但对管线靶点与名称进行隐藏,在临床进度上仅次于另一款KRAS实体瘤管线(Auricula Biosciences)。但结合今年Syndivia在AACR 2025大会上的报告内容(Abstract 323: Preclinical evaluation of SDV2102, a novel PSMA-targeting DAR1 ADC for mCRPC treatment)可知,Syndivia除上图中的SDV2104、SDV2105与SDV2103外,还有一款名为SDV2102的ADC管线(或可能是该管线,准确信息以官网公告为准)。

该管线靶点为PSMA、有效载荷为MMAE,最大特点为DAR为 1,在此情况下SDV2102理论上可在更低全身毒性的情况下,拥有更高剂量(有效性),治疗指数更高。而其DAR为 1实现的根本原因则主要归功于其独有的GeminiMab技术平台。

图片来源:Syndivia官网

GSK准备大干一场

有目共睹,近段时间的GSK大动作颇多,一方面任命Luke Miels为CEO候选人,另一方面在业绩新引擎的建立上,对于全球优质管线大肆买入。

2023年10月,以15.7亿美元的交易额从翰森制药引进B7-H4 ADC药物HS-20089。

2023年12月,以17.1亿美元的交易额再次从翰森制药引进B7-H3 ADC药物HS-20093。

2024年10月,以超8亿美元引进恩沐生物一款用于自免疾病的CD19/CD20/CD3三抗CMG1A46。

2024年12月,以超10亿美元引进映恩生物开发的针对胃肠道(GI)癌症的潜在同类最佳ADC药物DB-1324。

2025年,GSK在并购交易上继续高歌猛进。

收购IDRx,使其拿下了一种高度选择性的KIT酪氨酸激酶抑制剂IDRX-42。

收购Boston Pharmaceuticals使其获得了FGF21类似物Efimosfermin alfa(MASH潜力管线)。

从恒瑞医药引进的HRS-9821,使其拥有了同类最佳PDE3/4抑制剂(临床I期),在COPD这个大病领域拥有了强大资本。

很明显,现阶段的GSK正在毫无顾忌地扩张其新药版图,疾病上主要集中于肿瘤、呼吸、免疫与炎症领域,而技术上,则主要以ADC+双抗+下一代小分子为主要路线,如果运气足够好,或许不出几年,GSK将给全世界带来21世纪最大的惊喜。

小结

在医药创新竞争白热化的当下,GSK这一系列的大手笔布局,绝非盲目之举,而是精准洞察行业趋势后的战略抉择。肿瘤、呼吸、免疫与炎症领域作为医药市场的“黄金赛道”,潜藏着巨大的未满足临床需求,而ADC、双抗、下一代小分子等前沿技术,更是打开创新药物宝库的“金钥匙”。

GSK以开放合作的姿态,整合全球优质资源,不仅展现了其雄厚的资金实力和果敢的决策魄力,更彰显了其对医药创新前沿的敏锐嗅觉和坚定信念。每一次的并购与合作,都是在为未来的医药版图添砖加瓦,每一次的技术引入,都是在为攻克疑难病症积蓄力量。

展望未来,随着这些优质管线的逐步推进和技术的不断突破,GSK有望在肿瘤治疗领域实现精准打击,为癌症患者带来更多生存希望;在呼吸、免疫与炎症疾病治疗上取得重大进展,改善患者的生活质量。或许在不久的将来,GSK真的会凭借这些前瞻性的布局和不懈的创新努力,站在全球医药行业的巅峰,成为推动医药科技进步、造福人类健康的领军力量,为21世纪的医药发展书写浓墨重彩的篇章。

博腾股份成立于2005年,主要为全球药企、生物科技公司、科研机构等提供从临床前研究到药品上市全生命周期所需的小分子药物、多肽与寡核苷酸药物、蛋白与偶联药物以及细胞与基因治疗药物等一站式服务解决方案,研发、生产、运营场地覆盖中国(重庆、上海、四川、江苏、江西、湖北)、美国、斯洛文尼亚、比利时、瑞士和丹麦等地。我们始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供创新、可靠的全球化、端到端CDMO服务,让好药更早惠及大众。

免责声明:文中系整合内容,观点不代表博腾及其所属子公司立场,亦不对本文所提供信息做任何形式的保证。同时,本文不做治疗方案推荐,也不承担因使用或依赖本文信息所产生的任何直接或间接的后果。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

抗体药物偶联物引进/卖出并购临床1期

2025-10-26

·同写意

11月28日-30日泰州医博会期间,同写意将组织30+场交流对接活动,邀请300+展商前来展览展示,欢迎报名演讲,设展。

一纸CEO更替公告,让全球目光再次聚焦葛兰素史克(GSK)。

近日,GSK宣布重磅人事安排,任命Luke Miels为CEO候选人。他将于2026年1月1日全面履行首席执行官职责并加入董事会。消息公布后,资本市场给出了积极反馈,GSK股价连续3个交易日大涨,累计涨幅超13%。

不过,积极乐观的背后是残酷的现实:由于核心的疫苗业务遭遇下滑,GSK在2024年跌出了全球制药企业营收十强行列。

新帅上任,不仅要直面收入规模增长放缓的困境,还肩负着让GSK到2031年总销售额突破400亿英镑的重任。2024年,GSK总营收同比仅增长3%至313.76亿英镑。

想要达成高目标,未来GSK需要找到新的战略增长点,破局之路在何方?

TONACEA

01

“三驾马车”并进

回看GSK过去九年的发展,离不开现任首席执行官Emma Walmsley的领航。

2016年9月20日,GSK宣布任命Emma Walmsley为新一任CEO。直到此次GSK宣布换帅,由Luke Miels接替Emma Walmsley成为下一任掌门人,后者将于2025年12月31日正式卸任GSK董事会职务。

在九年任期内,Emma Walmsley为GSK带来了许多新变化:成功分拆了消费者保健业务,将公司业务来源分为特药、疫苗、普药三大块,并优先发展特药和疫苗,带来了多款重要的新产品,包括呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗等,还让GSK研发端重新焕发活力,15个重要管线将在2025年-2031年上市。

简而言之,Emma Walmsley推动GSK完成了从“综合药企”到“专注生物制药”的战略聚焦。

对于Emma Walmsley做出的重要贡献,资本市场反馈也比较积极:自2016年9月20日至2025年9月30日收盘,GSK股价累计涨幅达到25.66%。

从经营情况看,近年来GSK业绩表现起起伏伏。

2019年至2021年,由于成熟药品销售额持续缓慢下降,新产品尚未成长为重磅炸弹,GSK总收入规模持续3年基本持平。

直到2022年完成消费健康业务的分拆,GSK实现总收入同比增长19%至293.24亿英镑,其中特药、疫苗、普药三大板块分别同比增长37%、17%、5%,占公司总收入比重分别为38.4%、27.07%、34.5%。

2023年,GSK实现总收入为303.28亿英镑,同比增长5%(不计新冠肺炎相关业务影响,为+14%),其中疫苗板块收入同比增长25%(排除新冠产品增长24%)。

不过,到了2024年,由于核心的疫苗业务遭遇下滑,导致GSK总收入同比仅增长3%至313.76亿英镑,还跌出了全球制药企业营收TOP10行列。而且,普药板块收入表现也不稳定,2024年、2025年上半年实现营收同比增长分别为+6%、-3%。

图片来源:国盛证券研报

相较之下,特药板块增长最为强劲。2024年、2025年上半年,特药板块贡献收入分别为118.1亿英镑、62.6亿英镑,同比增长19%、16%,而且占GSK总收入比重提升至40.38%,已成为GSK业绩发展的关键支柱。

今年上半年,特药板块中的HIV、肿瘤、呼吸/免疫/炎症(RI&I)三大疾病领域均实现两位数增长,分别达到10%、47%、18%。

值得一提的是,即将上任的新掌门人Luke Miels,在构建GSK的特色药物产品组合方面发挥了重要作用,尤其是在肿瘤和呼吸疾病领域。Luke Miels于2017年加入GSK,目前担任首席商务官,负责全球药品和疫苗业务。

这或许预示着,未来GSK将在核心领域大干一场。

TONACEA

02

“冰与火”之歌

如果用一句话来概括GSK的经营现状,那就是上演了一场“冰与火”之歌。

从业绩表现来看,合计贡献近六成营收的疫苗和普药两大板块收入起伏不定。

2024年、2025年上半年,疫苗板块营收同比增长分别为-4%、+1%,其中带状疱疹疫苗Shingrix销售额均与上年基本持平,RSV疫苗Arexvy因美国疾病控制与预防中心收紧推荐接种年龄,导致销售额连续大幅下滑。

当然,疫苗板块也有亮点之处。今年上半年,脑膜炎疫苗Meningiti(Bexsero和Menveo等)实现收入同比增长21%至7.29亿英镑。但一花独放不是春,疫苗业务的缺口亟需更多新产品填补。

今年2月,GSK的五价脑膜炎球菌疫苗Penmenvy(脑膜炎球菌群A、B、C、W和Y疫苗)获美国FDA批准上市,适用于10-25岁人群。据Norstella的Evaluate Vantage预测,到2030年,Penmenvy的全球销售额将达到11亿美元。

特药板块也是“喜忧参半”。一方面,HIV、肿瘤、呼吸/免疫领域保持稳健增长态势,成为GSK未来发展的“压舱石”,但另一方面,HIV领域存在“隐忧”。

当前,GSK的HIV业务收入主要来源于多替拉韦产品组合,包括Tivicay、Triumeq、Juluca和Dovato。然而,作为这四款畅销药物核心成分的Dolutegravir(多替拉韦)的分子专利将于2027年到期(晶体专利2029年到期),即将面临仿制药竞争的压力。

为了对抗专利悬崖和吉利德等强敌的竞争,GSK推出了更方便的长效注射HIV药物Cabenuva(卡替拉韦+利匹韦林)和Apretude(卡替拉韦),以及贡献不菲收入的口服复方制剂Dovato(多替拉韦+拉米夫定),目前这些药物均处于快速放量期。

图片来源:GSK官网

在特药板块中,肿瘤业务的增长势头最为迅猛,2024年、2025年上半年营收同比增长分别达到98%、47%,主要得益于PARP抑制剂Zejula(尼拉帕利)、PD-1单抗Jemperli、JAK1/JAK2/ACVR1抑制剂Ojjaara(莫洛昔尼)等产品的贡献。

未来肿瘤业务的增长亮点,在于头对头击败强生达雷妥尤单抗的BCMA ADC药物Blenrep(玛贝兰妥单抗),GSK预计其销售峰值将超过30亿英镑。

呼吸/免疫业务表现也十分出色,2025年上半年实现营收同比增长18%至17.67亿英镑,得益于两款重磅炸弹药物的贡献,包括每月注射一次的IL-5单抗Nucala(美泊利珠单抗)和BAFF单抗Benlysta(贝利尤单抗)。

值得注意的是,GSK有一款销售额峰值预计超40亿英镑的大药已进入冲刺时刻——新一代超长效IL-5单抗Depemokimab(德莫奇单抗),每年仅需注射两次,已向FDA递交用于治疗哮喘和慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)两项适应症的上市申请,PDUFA日期为2025年12月16日。

TONACEA

03

破局之战

GSK新帅Luke Miels的任务很明确,带领GSK实现“2031年总销售额超过400亿英镑”的目标。结合GSK当前的经营现状,可以说,这是一场突破增长瓶颈的破局之战。

突破的关键,就在于找到新的增长引擎。

基于此,GSK将布局重点放在了肿瘤学和呼吸/免疫/炎症(RI&I)领域上,这正是新帅Luke Miels做出过重要贡献的领域。

例如,GSK在2024年10月以超8亿美元引进恩沐生物一款用于自免疾病的CD19/CD20/CD3三抗CMG1A46,又在12月以超10亿美元引进映恩生物开发的针对胃肠道(GI)癌症的潜在同类最佳ADC药物DB-1324。

2025年,GSK继续买买买,收购了IDRx、Boston Pharmaceuticals,还与恒瑞医药达成总金额高达120亿美元的合作,共同开发至多12款涵盖呼吸、自免和炎症、肿瘤治疗领域的创新药物,包括潜在同类最优PDE3/4抑制剂HRS-9821。

具体来看,通过收购IDRx,GSK拿下了一种高度选择性的KIT酪氨酸激酶抑制剂IDRX-42。目前,该药正在开展一线和二线治疗胃肠道间质肿瘤(GIST)患者的临床试验。

GSK斥资20亿美元收购Boston Pharmaceuticals,主要是看中后者一种新型的、每月一次皮下注射的成纤维细胞生长因子21(FGF21)类似物Efimosfermin alfa。

目前,Efimosfermin alfa已处于III期阶段,用于治疗脂肪变性肝病(SLD),包括代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH),包括肝硬化,以及未来可能出现的酒精性肝病(ALD),预计在2029年首次上市。ALD影响全球约2600万患者,与MASH一起是美国肝移植的主要原因。

此前,GSK布局了一款用于SLD患者亚组的siRNA治疗药物GSK-990,而Efimosfermin alfa具有与GSK-990联合用药的潜力。

值得一提的是,近期诺和诺德以52亿美元收购Akero Therapeutics,拿下一款已进入临床III期、治疗MASH的FGF21类似物Efruxifermin(EFX)。而且,盯上MASH领域的MNC巨头还有很多,这无疑为Efimosfermin alfa带来了巨大的想象空间。

资料来源:灼识咨询

另外,GSK从恒瑞医药引进的HRS-9821,是一款潜在的同类最佳PDE3/4抑制剂,目前处于临床Ⅰ期阶段,可用于治疗慢性阻塞性肺(COPD),作为辅助维持治疗,无需考虑既往治疗方案。

在早期临床和临床前研究中,HRS-9821显示出强效的PDE3和PDE4抑制作用,从而增强支气管扩张和抗炎作用,并为开发便捷的干粉吸入器(DPI)制剂提供了机会。

值得注意的是,PDE3/4抑制剂赛道极具潜力,目前全球仅一款药物获批上市,尚处于蓝海阶段。

今年7月,默沙东豪掷100亿美元收购Verona Pharma,拿下了全球首款PDE3/4双重抑制剂Ohtuvayre(Ensifentrine,恩塞芬汀)。Ohtuvayre是20多年来首个用于治疗COPD的新型吸入机制药物,分析师预测其峰值销售额将达到40亿美元。

— 结语 —

CEO更替标志着GSK进入新阶段,破局之路已清晰指向了深度创新与核心领域强化。

通过“买买买”模式高效地填补研发管线的空白,预示着未来GSK将继续在全球范围内搜寻有潜力的资产,打造具有竞争力的产品组合,以支撑其400亿英镑的营收目标。

未来的成败,将取决于这些创新管线能否成功兑现其巨大的市场潜力,并有效对冲疫苗、普药板块波动与HIV领域专利悬崖带来的风险。

尤其是,未来几年的执行力,将直接决定GSK是能重返全球药企营收十强行列,还是被增长瓶颈所困。

参考资料:

1.葛兰素史克的财报、公告、官微

2.《GSK 2025H1:肿瘤业务收入大涨,HIV业务保持强势,公司2031年目标锁定400亿+英镑》,医药魔方,2025年07月30日

3.国盛证券研报

疫苗高管变更财报

2025-10-22

合作开发模式,首付款12-1亿=11亿美金,但要分担的后续临床开支!武田不想自己承担太多风险,现在都是直接上车4抗+双毒素ADC,又不想放弃一两个后期有时间差的尝试,那就coco!

一、信达&武田coco合作开发

1、公司全球化战略规划2021年制定的十年战略: 公司于2021年(成立10周年)规划第二个十年战略,明确2027年与2030年为关键节点。2027年销售目标达200亿,成为中国初创企业头部;2030年目标成为全球一流生物制药企业,定义为有15个产品在全球注册临床研究,具备海外产品上市、开发及销售能力。内部考核指标含2030年美国产品上市、海外收入及市值管理目标。海外能力建设进展: 公司推进海外能力建设,在美国旧金山湾区设WaveLab实验室及总部,负责临床研究、申报注册、质量等,现有超100人研究团队。未来扩大临床研究与申报注册团队,产品接近上市时考虑建设商业化能力,目标是具备同时开展多产品、多国际注册研究的能力。历史国际合作经验: 公司发展受益于国际合作。2015年与礼来首次合作(PD - 1授权),后续6次扩展合作至4个co - branding产品,覆盖肿瘤、糖尿病、减重等领域。2025年与罗氏、赛诺菲、INSIGHT等超30家公司(含国内初创企业)合作,合作在研发、商业化、质量标准及产能建设等方面提供助力。与武田制药的合作将推动公司发展。

2、与武田合作的战略意义合作的里程碑价值: 此次与武田制药达成的全球战略合作是具有里程碑意义的交易,对信达生物的国际化发展至关重要,其重要性可与此前和礼来、罗氏的合作相提并论,将助力信达达到新高度。从交易规模看,该交易是全球第二大战略合作(总价值114亿美元),仅次于达一奇与默克的ADC交易;同时也是中国唯一一家首付超10亿美元的全球开发与共同商业化战略合作(首付12亿美元)。更关键的是,合作采用共同开发、共同商业化模式,实现利益共享,不仅能创造长期经济价值,还将整体提升信达的全球开发能力与商业化能力。武田制药的优势匹配: 武田制药与信达生物在理念上高度契合,双方对363、343两个分子的认可及未来期许、开发理念均保持一致。从全球化布局看,武田是从亚洲走向世界的典范,2024年营收达300亿美元,其中52%来自美国,北美与欧洲市场合计占比超75%;公司拥有5万余名员工,员工分布于24个国家,商业存在遍布80多个国家和地区。在研发与商业化能力上,武田全球有4500名研发员工,在美国剑桥设有研发中心,具备雄厚的研发实力。其肿瘤团队核心成员能力突出,全球肿瘤总裁Teresa曾主导施贵宝尼沃拉玛在美国的上市,初期表现强劲;肿瘤研发负责人PK Morrow拥有MD Anderson癌症中心教授、安进肿瘤部门及Crisper公司首席医学官等背景,团队能力与合作默契度均获信达高度认可。

3、合作管线开发进展与计划363(PD-1/L2双抗)开发情况: 363是全球first-in-class分子,其差异化核心在于alphabetical设计,突破了传统剂量与安全性限制。临床进展方面,已入组1200多个病人,中国首个注册研究已启动,海外MRCT(多区域临床试验)即将启动入组,三线结直肠癌(CRC)研究也在积极准备中。在一线人群开发上,正快速推进一线肠癌和一线非小细胞肺癌的概念验证(POC)研究,包括安全性导入、剂量评估等环节。此外,该分子在监管层面获得了BTD(突破性疗法认定)和FTD(快速通道认定)认可。未来开发方向上,基于其作用机制的全能性,不仅覆盖免疫耐药(IO resistant)人群,还可扩展至免疫初治(IO Naive)人群,计划进一步拓展新辅助/辅助治疗领域,并探索与ADC的联合用药,以释放其在更多一线适应症中的潜力,有望带来治疗领域的革命性变化。343(Claudin18.2 ADC)开发情况: 343的差异化优势体现在两方面:一是FC ζ及site specific conjugation设计提升了分子稳定性,显著降低了胃肠道毒性及血液学毒性,相较于同类Claudin 18.2产品安全性大幅提升,支持与化疗联合用药(已开展相关研究并观察到潜力);二是其强大的效力(potency)及药代动力学(PK)特性,使其在胰腺瘤中展现出独特活性。临床进展方面,已有300多个病人使用过该产品,胃癌、胰腺癌的III期MRCT(多区域临床试验)正在进行中。推进重点上,胃癌领域将借助武田在日本市场的深厚基础,巩固其市场潜力;胰腺癌领域则聚焦一线适应症开发,计划与Folfiri、Folfox、AG等标准化疗方案联合,基于前期数据及双方高度契合的开发方向,快速推进以改变胰腺癌标准治疗(SOC)格局,满足患者需求。3001(双靶点ADC)开发规划: 3001与Claudin 18.2为同一平台产品,靶向EGFR和B3M两个广泛覆盖的靶点,可覆盖多种肿瘤类型。目前该产品正在中国、澳大利亚和美国推进I期研究,后续将更新研究数据及具体里程碑进展。4、合作执行与能力建设具体工作分工安排: 信达与武田在363和343产品开发中的分工已达成一致。343当前进行中的研究(如三线胃癌研究、一线研究推进)由信达利用运营优势继续主导,以保持开发进度。363全球开发中,双方就研究设计(样本量、时间线)、分工及后续角色分配充分讨论并对齐,确保full pace推进。363开发聚焦关键适应症,从单药在I will resist及冷肿瘤研究,逐步走向一线结直肠癌(CRC)和一线非小细胞肺癌联合开发;343在扩大胃癌领域价值的同时,双方确定向一线胰腺癌(PDAC)全力开发,以最大化产品价值。海外平台搭建计划: 信达与武田合作强化海外团队能力路径明确。信达海外团队已搭建约两年,此次合作将借与武田的实战契机,强化海外团队组织建设平台。能力提升重点推进临床运营、注册能力建设,组织规划中考虑未来提升商业化能力,以支持‘Coco’模式及公司全球化战略。

5、核心问题解答武田资源支持与管线开发匹配: 武田在研发投入、团队经验及全球化运作等方面具备支撑公司363和343管线全球开发的能力。武田每年研发投入50亿美金,拥有4500人的研发团队;其肿瘤研发团队负责人具备MD Anderson背景及近十年相关经验,领导团队在肿瘤领域经验深厚。此外,武田采用全球化运作模式,在日本、欧洲等地拥有扎实的本地化员工支持。这些基础为363和343的全球开发提供了保障,分子基础的潜力及合作中领导团队的资源调配承诺,也为管线开发奠定了重要基础。海外合作财务预算节奏: 公司在海外合作及临床计划的财务预算上,采用POC加全球三期的开发方法,计划在看到积极的POC信号后推进全球三期临床,以平衡研发投入的风险与回报,确保高效投资回报。通过与武田的合作,利用信达在国内的临床开发效率、执行力及武田在全球化临床和商业化的能力,最大化管线价值。双方已就363和343的临床开发方案充分沟通对齐,并共同规划总体开发费用,以控制研发投入。研发投入资金保障: 公司具备支撑全球化研发投入的资金基础。中国业务已实现现金流转正,利润率水平在过去几年逐步提升,形成稳定基本盘。目前公司在手现金超20亿美金,可支撑管线国际化布局。从业务目标看,公司2027年中国业务目标收入200亿,接近国内顶级大药企收入水平,海外业务也在持续推进,不断投入有望为公司及投资人创造更大利益。后续会议与问题沟通: 本次电话会议接近尾声,公司感谢支持与关注。2025年6月29日晚间9点将举办英文电话会,邀请武田同事参与。未提问或后续有问题,可联系公司AR团队。Q&AQ:在license sale、co development等合作模式中,公司选择co development模式的原因、背后的意义及对信达长期发展的战略意义是什么?A:信达2021年规划第二个十年发展目标,提出2030年要成为具备全球开发、产业化及商业化能力的公司,此前年报及半年报披露计划到2030年推动5个产品开展国际多中心研究,上述目标均涉及能力建设。选择co development模式的核心考量是通过商业合作推动公司能力建设,支撑长期战略目标实现。Q:信达363产品在S口发布的数据表现突出,寻求合作的跨国药企数量较多,公司如何评估并确定武田为最优合作对象?A:公司过去一年与包括全球肿瘤能力更强、规模更大的企业在内的多家跨国药企进行了洽谈并获得商业合作意向,最终确定武田为最优合作对象的依据包括:武田对合作的重视程度、产品对其未来10年发展的重要性、合作意愿、双方产品开发计划一致,以及武田肿瘤团队经验等综合因素。Q:与武田合作交易官宣落地后,363和343两个产品的开发计划是否有更新?A:双方团队对分子定位、疾病领域定位及开发方向高度契合,363和343的整体CDP开发与此前披露信息保持一致。363从单药在免疫抵抗、冷肿瘤领域逐渐拓展至联合用药,重点聚焦一线结直肠癌和一线非小细胞肺癌等关键开发,下一步将聚焦更大规模的一线适应症开发,具体研究设计、样本量、时间线、分工及角色过渡已充分讨论并达成一致。343方面,将进一步拓展胃癌领域价值,重点推进一线胰腺癌开发,双方对开发路径已充分讨论并达成一致。目前双方临床团队已建立互信,后续开发将发挥各自优势以最大化产品价值。Q:公司与武田将如何开展具体合作工作?以及公司将如何利用与武田的合作搭建海外平台和能力,支持Coco及全球化发展战略?A:双方已明确具体工作分工,在33项目全直营模式下,公司将发挥运营优势主导当前在研项目推进,包括三线胃癌研究及一线研究。公司已搭建海外团队约两年,将借此合作契机强化团队组织建设平台,通过与经验丰富的武田合作提升海外能力,并重点推进临床运营与注册方向的能力建设,最终利用合作提升全球化能力。Q:武田方的资源与能力将如何匹配并支持363和343管线的后续开发?A:武田具备支持363和343管线全球开发的资源与能力,具体包括:年研发投入50亿美金,IND团队规模4500人;肿瘤领域IND团队负责人P.K Moore拥有MD Anderson助理教授背景及近十年经验,领导层在肿瘤领域经验深厚;全球化运作模式下,日本及欧洲本地团队提供扎实支持。此外,分子的基础为潜力挖掘提供支撑,领导层的合作承诺及资源调配能力为管线开发奠定重要基础。Q:公司未来海外合作及临床计划的整体花费与预算节奏预计如何?A:全球化是公司重要战略目标,随着管线持续开发,国际化临床投入将持续增加。公司采用POC加全球三期的开发方法,待观察到积极POC信号后推进全球三期临床,以平衡研发投入风险与回报。与武田的合作将利用信达国内临床开发效率及武田全球化临床与商业化能力,最大化管线价值。363和343分子的临床开发方案经双方沟通对齐,总体开发费用有共同规划以控制投入。信达中国业务已实现现金流转正,利润率逐步提升,构成稳定基本盘;公司当前在手现金超20亿美金,资金能力可支撑国际化布局。需单独看待中国与海外业务:中国业务规模与利润持续向好,收入增速与利润率提升显著,接近2027年200亿收入目标;海外业务稳步推进,持续投入将提升管线价值并为公司及投资人创造更大利益。

二、BD律师专家交流

1、药品交易主要类别及趋势许可与转让模式: 药品交易中,许可模式是最主要的类别,占比超70%。许可模式所有权未变更,仅转让独家使用权,付款含Royty、分许可和分成等逐步支付形式,如Pfizer获得三生的PD - 1及双抗产品。转让模式涉及所有权变更,付款多为早期集中支付,无后续Royty,若首付款超30%,大概率为转让模式。转让常见于早期低价产品或看好前景的产品交易,如JSK收购恩沐、默沙东收购同润产品。组建与平台技术合作: 组建合作是药品交易变种,双方分别提供不同技术组件,如一方提供抗体、另一方提供细胞治疗技术等。平台技术合作对象是未存在的资产,由临床验证过平台价值的公司与买方合作,买方指定靶点或提供抗体,平台方开发产品,待PCC或IND后由买方推进。此类合作对双方各有优势,商业条款接近许可模式,但比已存在资产的许可略便宜。股权相关交易模式: 股权相关交易分合资(JV)、newco和资产剥离三类。合资模式由技术方出资产、资方出钱设立JV开发,技术方股权超30%甚至50%,收益依赖JV发展及股权变现,并控制或影响研发决策,如太傅与赛托维亚的NK合作。newco模式由资方设项目公司,技术方将技术许可至公司,技术方股权通常在20%以下,无控制权,主要获股权未来现金价值。境内存在混合模式,技术方股权可能更多且有管理权限。资产剥离用于单资产融资、吸引境外投资、税筹等,需注意转让对价,避免税务问题。其他新兴交易模式: 其他新兴交易模式有材料转移加选择权、变种CSO、CRO权益分成及并购。材料转移加选择权用于早期高不确定性资产,约定后续合作条件。变种CSO由local法玛从二期临床至三期介入,获取CSO权利,含首付款、里程碑及利润分成,甚至参与研发控制。CRO权益分成模式下,Biotech将资产经济收益权分给CRO作为服务对价。并购方面,境内公司间并购常见,境外MNC或Biotech对中国公司的并购自2024年起未大规模发生,仍以资产交易为主。2、BD交易知识产权尽调关键点自有专利审查要点: 自有专利审查需关注三方面要点。其一为专利布局合理性,需检查专利是否覆盖目标区域、保护期与预期上市时间的匹配度。例如,若某产品拟在中国进行license交易,但核心专利在美国无保护,将直接导致交易受阻。其二为所有权完整性,需确认专利是否为完整所有,是否受合作方权利限制,若存在限制可能影响out license或转让。其三为职务发明奖酬风险,中国法规定职务发明实施或转让收益需向发明人分配,旧专利法规定为10%,现行专利法最高可达50%(企业难以接受)。因此,需在早期或交易完成前制定知识产权奖励报酬制度,或与员工签署合同约定奖酬发放方式及金额以排除法定要求。现实中曾有案例,某BD交易因未提前制定奖酬制度,需补签相关内容,导致已离职员工拒签、在职员工观望,引发后续问题。第三方风险评估: 第三方风险评估包含五方面关键内容。一是前雇主风险,很多biotech创业者从前雇主离职后很快创业,且从事领域与前雇主有重叠,易触发前雇主风险。如某产品境内外同时对外许可时,境内外合作方均因靶点重合要求与前雇主确认资产归属,最终前雇主因自身业务变化拒绝签字,导致境内外合作受阻。二是FTO(第三方专利覆盖)风险,若产品被第三方专利覆盖且专利过期日远晚于预期上市日,易成为交易终止的red flag。例如,某交易因FTO侵权风险直接终止;小分子领域尤为突出,分子归属可能仅差一两天,极端案例中ADC payload相同结构专利在同一天申请。三是上游协议限制,大学/研究所或平台合作等产生的上游协议可能与BD条款冲突,90%以上BD已谈定的TS条款不被上游支持,需提前review上游协议限制并预留下游条款空间。四是生物材料使用限制,大分子领域常用生物材料(如HEK293、QK One、ADMAX等)用于IND或GMP生产需获取commercial license,部分licensee要求先获取该license再付款,可能成为交易限速步骤。五是政府资金影响,使用政府资助开发的专利对外许可、转让或独占许可需政府审批。某交易因境外方要求,在签约前需获取政府批准,最终通过浦东科委配合出具同意函完成签约,但政府审批流程不明确,不同主管部门配合度难以把控,若未来计划境外BD,应尽量减少使用政府基金开发相关资产。3、BD交易核心关注点解析知识产权持有主体选择: 知识产权及产品权益持有主体的选择需综合考虑多方面因素。决策时需评估收入留存境内或境外的影响、集团税筹状态、潜在合作方所在地及要求等。若将持有主体放在境外,具体区域选择差异显著。例如,曾有交易原计划以中国主体签署,但境外合作方律师要求将资产转至美国关联方,经税务测算,因特定股权框架结构,转移资产可能产生约22%的税负。后续通过协商提出若对方承担额外税负则调整价格,或通过其他方案解决顾虑,最终仍以中国持有方签署合同。此外,股权交易中收现金与收股权在税务考量上不同,持有产品权益、收钱及收股份的实体可不同安排,需额外考虑税务因素。合规要求与数据传输: BD交易涉及多项合规要求。ODI方面,对美ODI自2025年3 - 4月起几乎停滞,涉及境外股权、上市公司发股等交易存在障碍;若以许可权益交换股权,仍需ODI审批,因此多数交易拆分为“股权换现金”和“境外实体现金购股权”两笔以规避风险。人类遗传资源管控趋松,限缩了人类遗传资源信息范围,药品临床数据通常不属此类,但含人脸信息的需备案。个人数据出境方面,临床数据(包括去标识化数据)属个人敏感信息,其出境需完成数据合规及标准合同备案,耗时约2 - 3个月,建议在交易后期(如TS确定、讨论正式合同时)提前启动备案,作为交换数据的前置步骤。技术进出口方面,对外许可交易需完成商委备案;为申请免VAT,可通过科委进行技术合同认定。权利范围与交易对价: 许可权利范围需明确产品、领域、地域限制,例如抗体许可需界定能否用于开发双抗、ADC等,避免后续争议(如抗体被许可方主张双抗属许可范围)。交易对价结构包括首付款、里程碑及销售分成。首付款通常不可退;里程碑分研发(如IND、I/II/III期、BLA/NDA申报及获批、首次商业化)与商业化(销售额达标时支付,占比约5%,可调节交易规模,部分通过将商业化里程碑转为不计入交易规模的分成以规避披露要求);销售分成按国家、产品计算,扣减项包括专利失效、仿制药上市、第三方许可费及美国抗反通胀法案导致的降价影响。分区域许可需协调境内外权利,若先将境内权利授权一方,后续再进行境外授权易因条款缺失引发问题。例如某案例中,境内合作方仅收取3500万人民币首付款且未推进IND,为完成境外交易需支付6500万并保留境内权利,最终倒赔3000万并白送中国权益。争议条款与终止后果: 交易争议主要集中于勤勉义务、知识产权归属及终止后果。勤勉义务需明确“合理商业努力”与“额外努力”标准,因里程碑收款与开发进度直接相关,是双方争议重点。知识产权归属需区分新成果的平台类与产品类,平台技术公司通常要求平台类新成果归其所有,并通过反许可避免区域专利限制开发。终止后果方面,双方主要争议在于终止后Licensee在区域内新产生的知识产权是否免费提供其继续开发,若不免费则需确定对价标准。4、BD交易问答与趋势讨论交易时间线与季节性: BD交易各阶段时间线方面,条款清单阶段时间最不可控,耗时取决于双方接触及商业条款达成一致的速度,可能从几周、几个月到数年;正式协议阶段相对可控,若双方已达成实体交换清单,通常3 - 6个月内可完成文本合意,最快有条款清单达成后1个月即完成协议一致并完成交易的情况。交易季节性特征方面,年底或次年年初是密集签署或announce交易的时间点,因年初通常会制定购买方案,后续需经历接触、讨论等过程,积累到年底或次年年初形成交易集中落地。政策限制与未来展望: 针对美国可能限制中国BD交易的传言,尽管特朗普个人状态不可控,存在不理智行动的可能,但基于对美国的了解及大药企的游说能力,对相关限制持相对乐观态度,认为此前传言的行政令出台概率不大。Q&AQ:一般医药BD交易中是否存在特定时间线?各阶段从上一阶段推进至下一阶段通常需要多久?是否存在规律性?A:医药BD交易中,条款清单阶段时间最不可控,耗时从几周、几个月到数年不等,主要取决于双方接触及商业条款达成一致的速度;正式协议阶段相对可控,若双方已达成实体交换清单,通常3-6个月可完成文本合意,最快案例为条款清单达成后1个月完成协议并完成交易。Q:医药交易领域是否存在明显的季节性?全年哪些节点或期间更容易出现重磅、大额交易?A:医药交易领域存在一定季节性特征,重磅、大额交易通常集中在临近年底或次年年初。主要因交易接触需时间,年初企业制定收购方案后需经历接触、讨论等过程,因此下半年临近年底或次年年初是交易密集签署或宣布的时间点。Q:政府层面限制BD交易的未来情况如何?A:特朗普本人状态不可控,难以预期其是否会采取不理智行动;但基于对美国的了解及强大的游说能力,团队对限制BD交易的情况持相对乐观态度,认为此前传言的行政令出台概率较低。

抗体药物偶联物引进/卖出

100 项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

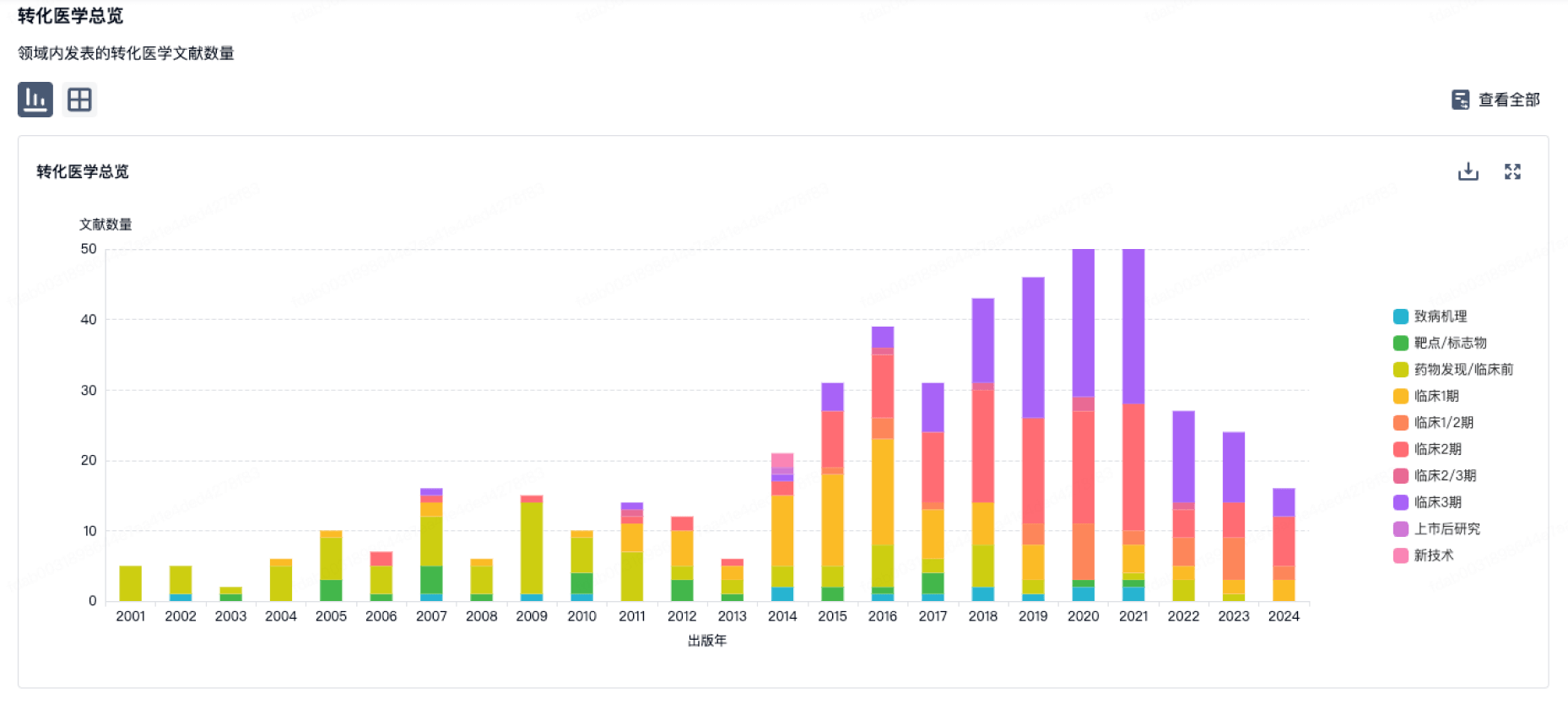

100 项与 成都恩沐生物科技有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

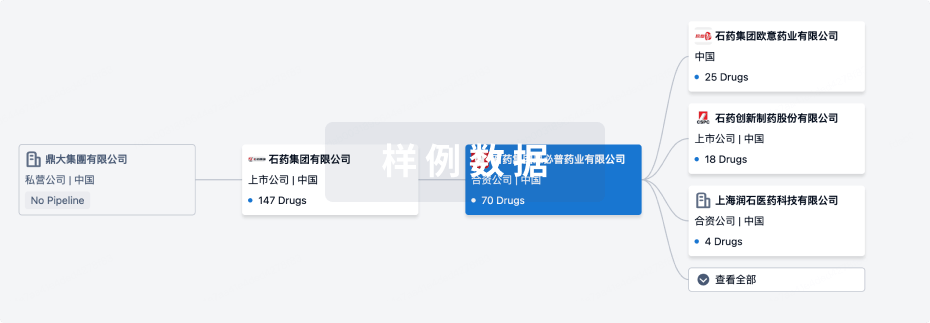

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月08日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

2

2

临床前

临床1期

2

2

其他

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

BR-115 ( CD3 x HER2 ) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床1期 |

CMG-06 | 实体瘤 更多 | 临床1期 |

CMG-12 ( CTLA4 x PD-1 ) | 结直肠癌 更多 | 临床前 |

CMG-10 | 血液肿瘤 更多 | 临床前 |

WO2024131962 ( GPRC5D )专利挖掘 | 炎症 更多 | 药物发现 |

登录后查看更多信息

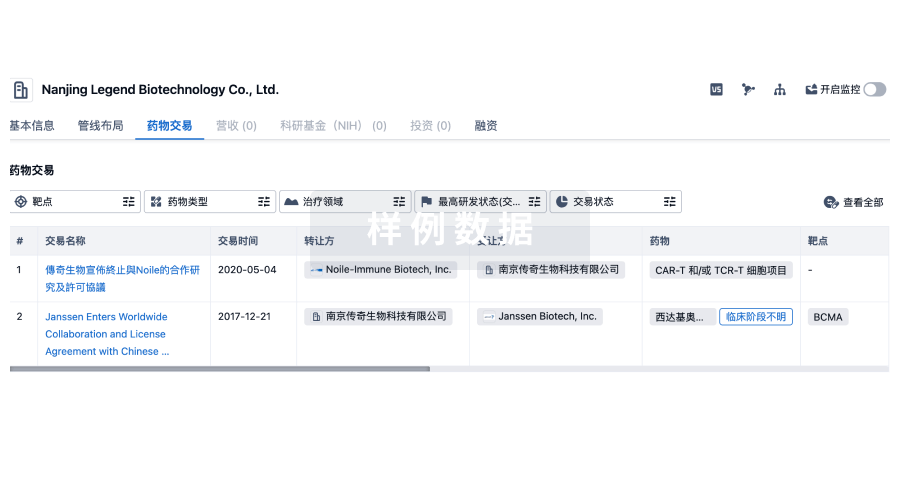

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

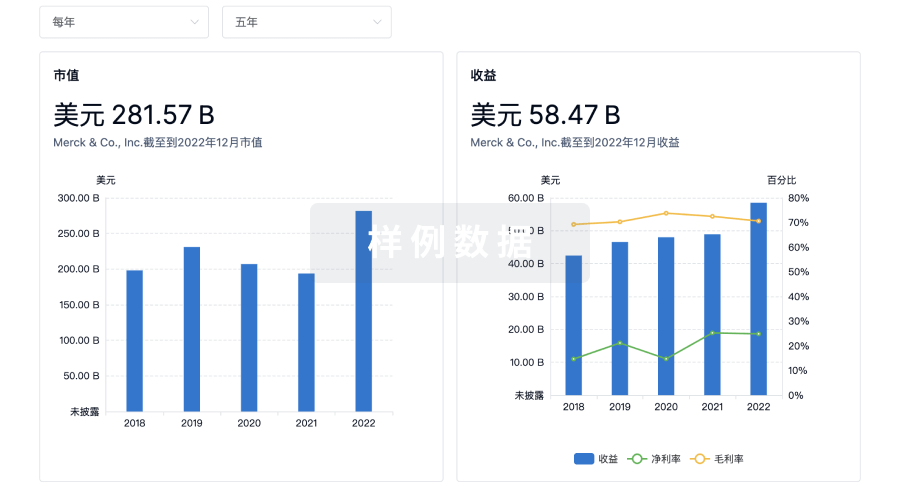

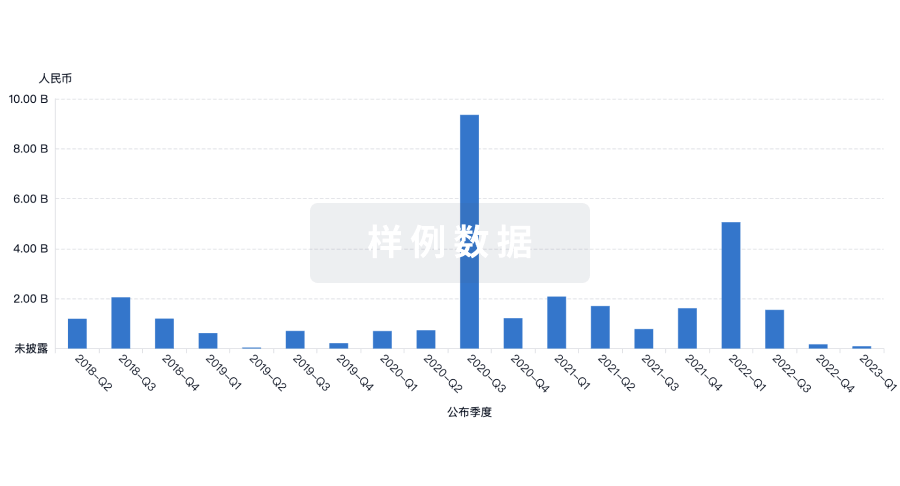

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

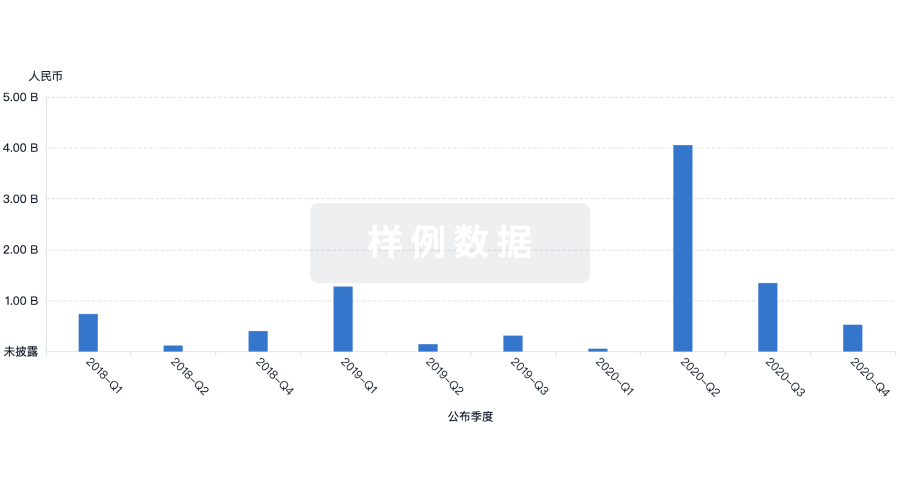

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用