预约演示

更新于:2025-11-08

Zunyi Medical University

更新于:2025-11-08

概览

标签

肿瘤

其他疾病

呼吸系统疾病

小分子化药

化学药

荧光染料

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 小分子化药 | 10 |

| 化学药 | 2 |

| 荧光染料 | 1 |

| 多糖药物 | 1 |

关联

14

项与 遵义医科大学 相关的药物91

项与 遵义医科大学 相关的临床试验ChiCTR2500110223

The effect of mindfulness training on the emotional problems of cancer patients and its mechanisms

开始日期2026-01-01 |

申办/合作机构  遵义医科大学 遵义医科大学 [+2] |

NCT07120698

Adaptive Adjuvant Sintilimab Therapy Guided by MRD in II-IIIB Stage NSCLC Patients With Non-pCR Pathological Response After Neoadjuvant Immunotherapy Combined With Chemotherapy: a Prospective, Multi-center, Single-arm, Phase II Trial

This is a multicenter, prospective, open-label Phase II study designed to evaluate the safety and efficacy of adjuvant sintilimab therapy guided by minimal residual disease (MRD) in patients with Stage II-IIIB non-small cell lung cancer (NSCLC) who have not achieved a pathological complete response (non-pCR) after neoadjuvant immunotherapy combined with chemotherapy. The study is being conducted at the Third People's Hospital of Chengdu and the Guangdong Provincial People's Hospital.

开始日期2025-08-26 |

申办/合作机构  遵义医科大学 遵义医科大学 [+2] |

NCT06783933

Artificial Intelligence-assisted Diagnosis of Congenital Heart Diseases on Chest X-ray

This study aims to investigate whether an AI-assisted decision support can improve the diagnosis of congenital heart diseases on Chest X-ray.

开始日期2025-01-15 |

申办/合作机构  国家心血管病中心 国家心血管病中心 [+44] |

100 项与 遵义医科大学 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 遵义医科大学 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

4,259

项与 遵义医科大学 相关的文献(医药)2026-04-01·ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH

Sleep as a Mediator: Decoding the Complex Relationship Between Coffee, Exercise, and Semen quality

Article

作者: Yuan, Guanxiang ; Xu, Benhong ; Liu, Yu ; Liu, Peiyi ; Lu, Wenrui ; Liu, Jianjun ; Zhou, Qi

OBJECTIVES:

Given the global decline in semen quality, it is crucial to investigate the modifiable factors, such as lifestyle that influence semen quality in men. This cross-sectional observational study evaluated the association between coffee intake, physical activity, sleep, and semen quality.

METHODS:

A total of 3,302 male participants, aged 18-60 years, underwent urological assessments, provided semen samples, and participated in anthropometric measurements and a questionnaire addressing lifestyle factors related to semen quality. A multiple linear regression model was used to examine the associations between coffee consumption, physical activity, sleep, and semen quality. Furthermore, mediation models were developed to explore the potential mediating role of sleep in the relationship between coffee intake, physical activity, and semen quality.

RESULTS:

The results showed that not drinking coffee was positively associated with the sperm total motility rate, and the sperm progressive motility rate, and negatively associated with the sperm immotility rate. Physical activity was also positively correlated with semen volume. Subgroup analysis showed that physical activity mitigated the effect of coffee on semen quality. In addition, mediation analysis revealed that the time of falling asleep mediated the relationship between coffee consumption and semen quality. Moreover, the average duration of nightly sleep mediated the relationship between physical activity and various semen motility parameters.

CONCLUSIONS:

The associations among coffee intake, physical activity, sleep and semen quality were statistically significant. These findings highlight the importance of a healthy lifestyle for optimal male semen quality.

2026-01-01·JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY

Gastrodin alleviates mitochondrial energy metabolism dysfunction via activating β-catenin/c-Myc/MCT2 signaling in Alzheimer's disease models

Article

作者: Zhou, Shao-Yu ; Liu, Ting-Ting ; Jin, Hai ; Yang, Xue ; Lei, Hui-Ping ; Wei, Ai-Hong ; Yu, Lin ; Liu, Ju ; Hu, Yue-Ting ; Wu, Ling-Nan ; Ji, Xin-Hao ; Jin, Feng

ETHNOPHARMACOLOGICAL RELEVANCE:

Gastrodia elata, also known as Chijian, belongs to the Orchidaceae family of plants. The "Compendium of Materia Medica" records that Gastrodia elata treats "confused speech, excessive fear, and loss of willpower". Gastrodin (GAS) is the main bioactive component of Gastrodia elata. Research has shown that GAS possesses protective effects on multiple animal models of Alzheimer's disease (AD). However, the exact molecular mechanism of GAS-mediated neuroprotection in AD pathology remains unclear.

AIM OF THE STUDY:

This study aims to determine whether GAS exerts neuroprotective effects on AD models through regulating β-catenin/c-Myc/MCT2 signaling axis.

MATERIALS AND METHODS:

Behavioral and histopathological tests, including Morris water maze test, Nissl staining, and NeuN immunofluorescence staining in 3 × Tg-AD male mice, were used to assess the pharmacological effect of GAS on AD. To investigate the neuroprotective mechanisms of GAS, we established an in vitro AD model using Aβ25-35-treated HT22 cells. The expressions of proteins and mRNA related to the β-catenin/c-Myc signaling axis were determined by western blotting and quantitative PCR. The change in energy metabolism was evaluated by measuring pyruvate, cellular ATP production, and mitochondrial membrane potential (MMP). The molecular mechanism of GAS-mediated neuroprotection was further explored using pharmacological and genetic interventions targeting β-catenin and c-Myc. Transcriptional regulation was interrogated through β-catenin chromatin immunoprecipitation (ChIP) coupled with JASPAR-based motif prediction, while ligand-receptor interactions were characterized by AutoDock-based molecular docking validated through drug affinity responsive target stability (DARTS) assay and cellular thermal shift assay (CETSA).

RESULTS:

In vivo experimental results revealed that GAS ameliorated cognitive impairment in 3 × Tg-AD mice, attenuated neuronal damage, and markedly inhibited the downregulation of active-β-catenin, c-Myc, and MCT2 in the hippocampal tissues. In Aβ25-35-challenged HT22 cells, the relevant protein levels of β-catenin/c-Myc signaling axis were reduced, with both mRNA and protein expressions of MCT2 declining, alongside reductions in pyruvate and ATP concentrations. GAS treatment reversed these pathological alterations, while this effect was antagonized by β-catenin and c-Myc inhibitors. Additionally, lentiviral-mediated β-catenin overexpression markedly increased MCT2 mRNA and protein expression in HT22 cells. The results of chromatin immunoprecipitation assay coupled with quantitative PCR and JASPAR-based motif prediction revealed that β-catenin bound to the MCT2 promoter region. Autodock Vina simulation demonstrated that GAS binds to β-catenin with a binding energy of less than -5 kcal/mol. Both DARTS and CETSA experiments showed that the binding of GAS to β-catenin protects the β-catenin protein from degradation.

CONCLUSION:

This study demonstrates that GAS plays a protective role in experimental AD models through enhancing MCT2 expression and improving mitochondrial energy metabolism function by activation of the β-catenin/c-Myc/MCT2 signaling axis.

2026-01-01·BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS

Development and bio-evaluation of novel indolizine derivatives in FLT3 mutant acute myeloid leukemia cells

Article

作者: Huang, Pei ; Huang, Qiang ; Xing, Qianlu ; Li, Jiangdong ; Shen, Yanjiao ; Chen, Yan ; He, Lu ; Ma, Xiaojuan

Acute myeloid leukemia (AML) is a highly malignant blood tumor, and FLT3 serves as an important molecular target for the treatment of AML. Currently, FLT3 inhibitors still have issues of drug resistance and unsatisfactory clinical efficacy in the treatment of AML. Indolizine derivatives exhibit good antibacterial and antitumor biological activities. Based on the synthesis and identification of a library of multiple indolizine lead compounds and screening of their antitumor activities, we evaluated a novel indolizine derivative, 8h, which exhibited more sensitivity in inhibiting FLT3-mutated AML cells MV4-11 and MOLM13. 8h concentration-dependently induced apoptosis of MV4-11 cells, as well as cell cycle arrest and mitochondrial membrane potential reduction. Treatment with 8h downregulated the expression levels of FLT3 protein and downstream signaling proteins, and induced the activation of apoptosis-related proteins Caspase-3 and Caspase-9. The novel indolizine derivative 8h has a good inhibitory effect on FLT3-mutated AML cells and has the potential to become a FLT3 inhibitor.

34

项与 遵义医科大学 相关的新闻(医药)2025-11-07

《Journal of the American Chemical Society》,IF=15.6

近日,我校贵州省化学药物创制全省重点实验室陈永正教授团队,在国际知名期刊《Journal of the American Chemical Society》(IF= 15.6,中科院1区Top期刊)发表了题为“Biocatalytic Stereodivergent Construction of Axially Chiral Tri- and Tetrasubstituted Allenols via Desymmetric Hydroxylation”的研究论文。周晓建副研究员为第一作者,21级硕士宋成程为共同第一作者,陈永正教授为通讯作者,遵义医科大学为独立完成单位。

轴手性联烯分子是Grasshopper ketone (抗炎活性)、Furanomycin (呋喃霉素,抗菌活性)等药物分子的重要的合成中间体。三取代和四取代轴手性联烯的高选择性合成,以及通过惰性甲基C-H键的高选择性识别氧化来构建联烯手性,均是合成化学中难以解决的科学难题。该研究提出一种通过P450酶催化联烯分子去对称羟基化的新方法构建轴手性联烯醇,通过对野生型的P450pyr单加氧酶进行分子改造获立体选择性互补的P450pyr单加氧酶突变体P450pyr-82F和P450pyr-I82V/T186F/V254S,能以>99%的对映选择性分别合成(S)-选择性和(R)-选择性联烯醇化合物,底物范围相对较广,能够进行放大反应,并且通过分子对接解释该反应的立体选择性提高和反转的机制。该生物催化平台实现了立体选择性互补构建三取代和四取代轴手性联烯醇化合物,为轴手性药物分子的绿色生物制造提供了新的合成技术。

《MedComm》,IF=10.7

近日,我校第二附属医院马虎教授团队在期刊《MedComm》(IF=10.7,中科院和JCR双一区,TOP期刊)上发表了一篇题为“Human Endogenous Retroviruses and Diseases”的综述论文。肿瘤学硕士研究生陈灿为该论文第一作者,马虎教授、周建国副主任医师为该论文共同通讯作者,遵义医科大学第二附属医院(贵州省肿瘤防治全省重点实验室)为第一完成单位。

HERVs是古代逆转录病毒感染生殖细胞后整合到人类基因组的遗迹,占人类基因组的近8%,曾被视为无功能的 “基因组化石”。最新研究证实,这些元件通过表观遗传调控、分子模拟等机制,在生理调节和疾病发生中发挥双重作用。其结构中的长末端重复序列(LTRs)可作为启动子或增强子调控邻近基因表达,部分年轻亚家族(如HERVK、HERVW)仍保留完整开放阅读框,能在特定条件下产生功能蛋白和类病毒颗粒。在癌症中,HERVs异常激活可通过激活癌信号通路、诱发基因组不稳定性、调控肿瘤免疫微环境等促进肿瘤发生发展,同时其衍生抗原可作为肿瘤特异性靶点;在多发性硬化症、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病中,HERVs核酸和蛋白可激活先天免疫通路,引发异常炎症反应;在肌萎缩侧索硬化症、阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,HERVs再激活与蛋白聚集、神经元损伤密切相关。该研究梳理了当前HERVs靶向治疗的前沿策略,包括表观遗传调节剂、单克隆抗体、CAR-T细胞疗法、基因编辑等,并梳理了多项正在开展的临床研究进展。例如,针对HERVW包膜蛋白的单克隆抗体在多发性硬化症临床试验中显示出神经保护潜力,逆转录酶抑制剂在遗传性自身炎症综合征治疗中已取得初步疗效,为疾病治疗提供了新的临床方向。

TRAC-trends in analytical Chemistry,IF= 12.0

近日,我校第二附属医院何勇主任药师团队在期刊TRAC-trends in analytical Chemistry(IF= 12.0,中科院1区Top期刊)上发表了题为Immunoassays or pseudo-immunoassay for clinical therapeutic drug monitoring applications的综述论文。论文的第一作者和通讯作者是我校第二附属医院药剂科何勇主任药师,遵义医科大学第二附属医院为第一完成单位。

治疗药物监测(TDM)是以药物代谢动力学、药效学理论为基础,应用现代分析技术,测定血液和其它体液中药物的浓度,研究药物浓度与疗效和毒性之间的关系,为临床设计和调整给药方案,实现给药方案个体化提供科学依据。液相色谱串联质谱方法是TDM的金标准方法,而免疫分析方法因批量样本处理等优点,在日常TDM工作也扮演着重要作用。该综述从识别分子(抗体、噬菌体展示肽、适配体、分子印迹聚合物、青霉素结合蛋白等)、信号探针(商业化试剂盒、天然酶、纳米酶和荧光分子等)和监测靶物(抗菌药物、抗肿瘤坏死因子药物、抗癫痫药物和免疫抑制剂等)等方面,系统地介绍了免疫分析在TDM新方法新技术方面的最近进展,拟为后续开发更多的商业化免疫试剂盒提供帮助。同时,该综述为免疫分析在未来TDM新方法新技术方面提供了新思路,包括建立高灵敏分析方法实现对抗菌药物在下游(如呼出气体)药物浓度检测、信号探针纳米酶在临床转化时需解决蛋白冠的问题,以及为ICU患者开发持续监测的one-site方法等。

Biosensors & Bioelectronics,IF=10.5

近日,我校第二附属医院何勇主任药师团队在期刊Biosensors & Bioelectronics(IF=10.5,中科院1区Top期刊)上发表了题为“Valve-controlled needle-type “mix and detect” integrated distance-based sensor with visual color zoning for point-of-care testing of tacrolimus”的研究论文。该论文创新性地开发了一种用于居家移植患者的他克莫司药物浓度检测的即时检测(POCT)生物传感器。论文的第一作者是我校2022级硕士研究生吴露露,通讯作者是我校第二附属医院药剂科何勇主任药师,遵义医科大学第二附属医院为第一完成单位。

该研究巧妙开发了一种阀控针型“混合-检测”一体式生物传感器,将复合纳米酶Pt/MnO2 NRs作为信号探针,结合侧向层析技术,利用可视化分区距离实现了对他克莫司(TAC)药物浓度的定量检测。此生物传感器可在13分钟内实现对TAC的准确检测,在唾液、尿液和血浆等生物样本中呈现出良好的可靠性和适用性。该生物传感器和临床参考方法所得结果没有显著差异,具有良好的潜在应用能力。

Carbohydrate Polymers,IF=12.5

近日,我校第二附属医院宗维(在读博士)在期刊Carbohydrate Polymers(IF=12.5,中科院1区Top期刊)上发表题为“Structural characterization of a pectin polysaccharide fromPhyllanthus emblica fruits and their antitumor effect via macrophage polarization in the cold immune microenvironment”的研究论文。该研究首次从余甘子果实中分离纯化出具有特定结构的果胶多糖PEP-1,创新性揭示其通过调控肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)极化、重塑“冷”肿瘤微环境实现抗肝癌免疫治疗的作用机制,为天然多糖类肿瘤免疫治疗药物研发提供了新思路。论文第一作者是我校第二附属医院药剂科宗维(在读博士),遵义医科大学第二附属医院为共同完成单位。

该研究通过热水提取、乙醇沉淀、阴离子交换与凝胶渗透层析联用工艺,从余甘子干燥果实中分离纯化出均一性果胶多糖PEP-1。经GC-MS-甲基化、核磁共振(NMR)等技术进行结构解析解析,PEP-1为分子质量156.8 kDa的同源半乳糖醛酸聚糖,核心重复单元是α-1,4 -糖苷键连接的半乳糖醛酸(GalA),部分羧基存在甲基酯化修饰,这一特殊结构是其免疫活性的关键基础。

该研究证实,特定浓度PEP-1能显著诱导体外M2型巨噬细胞向抗肿瘤M1型极化,通过激活NF-κB与MAPK信号通路,促进促炎因子释放、下调M2标志物,其预处理的M2巨噬细胞条件培养基可剂量依赖性促进肝癌细胞凋亡,且对正常细胞无毒。在荷瘤小鼠模型中,PEP-1口服后能经胃肠道吸收,靶向肿瘤微环境并结合TAMs,提升M1型TAMs比例、降低M2型数量,将“冷”微环境转为“热”微环境,显著抑制肿瘤生长。该研究阐明PEP-1 “结构-活性”关系,验证口服天然多糖靶向TAMs调控肿瘤免疫的可行性,为肝癌治疗提供新候选分子。此外,研究团队后续计划进一步优化相关工艺,探索联合治疗方案,推动成果向临床转化。

信息来源 | 科技处

编辑 | 龚喜 胡猷成

一审 | 李晓

二审 | 上官腾飞

三审 | 杨清玉

精彩回顾

爱遵医,不止七夕,更在朝夕

最全遵义医科大学报考指南来袭!

遵义医科大学诚邀天下英才!

遵义医科大学2025年博士后招聘计划

2025年海外优青(新增批次)!诚邀优秀青年学者依托遵义医科大学申报

临床研究

2025-10-29

·生命科学

水圈微生物组大数据平台:驱动数据密集型研究范式转型的体系化实践(1203-1211)

张国庆1*,刘 婉1,吴祉乐1,周成效2,李 强1,沈东婧2,赵国屏1

(1 生物医学大数据中心,中国科学院上海营养与健康研究所,上海 200031; 2 中国科学院上海生命科学信息中心,中国科学院上海营养与健康研究所,上海 200031)

摘 要:随着多组学技术的发展和生态系统研究需求的提升,微生物组研究正加速迈向数据密集型范式。水圈微生物组大数据平台作为“水圈微生物驱动地球元素循环的机制”重大研究计划的技术平台,围绕数据标准制定、汇交机制构建、质量控制优化与知识挖掘实践,探索并推动了研究范式的体系化转型。本文系统梳理了平台在数据组织、元数据治理与智能分析等方面的实践路径,分析其在支撑跨生态系统整合分析、提升研究复用性与发现效率中的作用,评估其在支撑范式演进与未来扩展应用中的潜力,并凝练提出“有数据,立标准;易搜索,促共享;可计算,赋能力”的建设目标与“安全管理、信息共享,技术创新、标准增值,尊重产权、高效利用”的服务理念。

人工智能时代跨生境的微生物组研究:环境的约束与生命的记录(1212-1227)

赵维殳1*,凌鋆超2*,李化炳3*,毛冠男4*,周冰心5*

(1 上海交通大学生命科学技术学院,深部生命国际研究中心,上海 200240;2 生物医学大数据中心,中国科学院上海营养与健康研究所,上海 200032;3 中国科学院南京地理与湖泊研究所,湖泊与流域水安全全国重点实验室,南京 211135;4 兰州大学泛第三极环境中心,兰州 730000;5 上海交通大学自然科学研究院,上海国家应用数学中心(上海交大分中心),上海 200240)

摘 要:地球水圈生境( 如浅海、深海、湖泊、冰川等) 连接了地球的表层与深部,蕴藏着丰富且多样的微生物,其中部分水圈生境( 如深海、高原湖泊、冰川等) 还具有极端环境的理化因素,如剧烈变化的温度、压力、pH、盐度等,是研究微生物物种与代谢多样性、解析微生物分布和生态驱动,并反演其中记录的不同圈层的动力学过程( 如洋流、板块运动等) 的绝佳研究对象。随着近年来水圈生境微生物取样和分析技术的飞速发展,已经积累了大量水圈微生物环境基因组序列信息及其对应的环境理化参数,为全面解析水圈微生物特征及环境影响提供了有力支撑。本文全面综述了过去十年间国内外水圈生境微生物研究计划的进展、大数据获取与分析的变化趋势以及环境微生物理论的迭代,讨论了微生物物种对环境变化的记录及微生物代谢体现的环境约束,并展望了人工智能给解析跨生境的水圈微生物的适应演化机制带来的新机遇。

微生物光电能代谢新途径与能量转化新体系(1228-1239)

鲁安怀1*,孟令子1, 刘 娟2, 刘芳华3, 王 博4 ,曾翠平4,汤 佳3 ,陈旻辉3,钟 超2,刘 佳1,李 艳1,丁竑瑞1(1 北京大学地球与空间科学学院, 北京 100871;2 北京大学环境科学与工程学院,北京 100871;3 广东省科学院生态环境与土壤研究所, 广州 510650;4 中国科学院深圳先进技术研究院, 深圳 518055)

摘 要:本文综述了微生物光电能代谢的新途径与能量转化的新体系。在总结陆地“矿物膜”光电效应的基础上,我们创新性地提出了“水圈透光层天然光催化系统”的概念,并深入探讨了水圈透光层中半导体矿物与微生物协同驱动元素循环的机制。研究深化了对微生物能量获取新途径的认知,揭示了低能量、寡营养水生生境中微生物代谢途径和能量获取、储存方式的多样性。此外,还探讨了微生物直接和间接摄取光电子的机制,以及光电子对胞内能量转换和合成代谢的影响。也讨论了提高光电能量转换效率的策略,并对未来研究方向提出了展望,强调了微生物光电能代谢在可再生能源开发和环境治理中的重要性。

电活性生物膜性能的提升策略(1240-1250)

叶 银1,2,周顺桂2,刘 星2*

(1 武夷学院生态与资源工程学院,武夷山 354300;2 福建农林大学资源与环境学院,福州 350002)

摘 要:生物电化学系统(bioelectrochemical system, BES) 是以电活性生物膜(electroactive biofilm, EAB) 为催化核心的前沿技术,在绿色清洁能源开发、污水处理、环境污染修复、生物传感、生物腐蚀防护及高值化学品生物合成等方面发挥着重要作用,已成为环境、能源领域的研究热点与前沿。然而,EAB 形成与生长过程中通常存在成膜困难、胞外电子传递效率低、代谢活性无法长期维持等问题,从而严重制约了BES的实际应用。本文基于EAB 全生长周期的四个阶段( 附着、聚集、生长、成熟),归纳了促进EAB 起始形成( 附着、聚集) 的策略,增强生长期EAB 与电极间电子传递效率的方法,维持成熟期EAB 代谢活性的途径;将为优化EAB 性能提供启示,有助于推动BES 的实际应用与可持续发展。

基于专利分析蛋白质结构预测领域发展态势(1251-1262)

梁亚茹1#,王平洋1#,鲁璟哲1#,邵旭倩1#,王 帆1#,姜 鑫1,李怡心1,李丽媛2*

(1 国家知识产权局专利局医药生物发明审查部,北京 100088;2 首都医科大学附属北京世纪坛医院,北京 100038)

摘 要:随着人工智能技术的不断发展,蛋白质结构预测领域研究取得了重大突破,在药物研发、生物能源、生物材料等众多领域展现出巨大的应用潜力。为了更好地了解全球蛋白质结构预测领域的研究现状,科学推动蛋白质结构预测产业高质量发展,本文基于专利数据,对全球范围内蛋白质结构预测领域的申请态势、区域布局、主要申请人、技术演进、产业发展机遇与挑战等方面进行分析,并重点比较了DeepMind、腾讯等全球主要研究机构的专利布局特点。结果表明,我国蛋白质结构预测领域的专利数量排在世界前列,但核心底层算法、高质量数据和跨学科高端人才与美国相比仍存在差距;新药研发是蛋白质结构预测技术布局应用研发的重点和热点,在合成生物学等其他领域仍有大量空白待填。针对这些问题,提出我国蛋白质结构预测领域的产业发展策略。

机械敏感性离子通道Piezo1在呼吸系统中的研究进展(1263-1269)

周紫欣1,俞晨杰2,徐峥嵘2,钱晓云1*(1 江苏大学鼓楼临床医学院耳鼻咽喉头颈外科,镇江 212000;2 南京大学医学院附属鼓楼医院耳鼻咽喉头颈外科,南京 210000)

摘 要:近年来,哺乳动物体内的一类机械敏感性离子通道——Piezo1,因其在体内各个组织脏器中广泛表达受到国内外的广泛关注与研究。特别是在哺乳动物的机械生物学中,它们被认为扮演至关重要的角色。现有研究表明,Piezo1 在呼吸系统中表达丰富。当机体进行气体交换时,Piezo1 能够敏锐地感知空气对呼吸道及肺周围组织的机械压力影响。Piezo1 离子通道通过感知变化的机械牵张力被激活,进一步调控细胞信号转导途径,从而影响呼吸道的生理及病理生理过程。本文旨在综述Piezo1 机械敏感性离子通道在呼吸系统领域的研究进展,期望能为深入理解呼吸系统疾病的发病机制以及探求新的临床治疗方法提供新思路。

靶向TNIK在肿瘤治疗中的研究进展(1270-1278)

张来顺1,2,许 磊2,3*,李 佳1,2,3,4,5*

(1 遵义医科大学,遵义 563006;2 中科中山药物创新研究院,中山 528400;3 中国科学院上海药物研究所,生命过程小分子调控全国重点实验室,上海 201203;4 国科大杭州高等研究院,杭州 310000;5 中科环渤海(烟台)药物高等研究院,烟台新药创制山东省实验室,烟台 264117)

摘 要:TNIK 是STE20 激酶家族成员,正日益受到学术界和药物研发领域的广泛关注。TNIK 与多种蛋白相互作用,参与多条癌症相关信号通路,进而影响细胞的增殖、迁移、分化和代谢,其异常表达与多种肿瘤的发生发展密切相关。因此,靶向TNIK 为治疗癌症提供了一种新的策略,截至目前已报道多项靶向TNIK 治疗癌症的研究。本综述主要对TNIK 的生物学信息、在癌症中的作用、相关抑制剂研究进展进行总结,并重点对TNIK 抑制剂的研发方向、应用前景进行了探讨。

小细胞外囊泡在肝脏疾病中的作用及应用前景(1279-1291)

钟琼慧,章 蕾*

(南昌大学第二附属医院,免疫与炎症江西省重点实验室,江西省检验医学重点实验室,南昌 330006)

摘 要:小细胞外囊泡(small extracellular vesicles, sEVs) 是细胞分泌的脂质双层囊泡,广泛存在于脊椎动物的体液中,携带多种生物活性分子( 如蛋白质、核酸和脂质),在细胞间通讯、免疫调节及疾病进展中发挥关键作用。肝脏是人体最大的代谢器官,其病变伴随着复杂的代谢重编程,而sEVs 通过传递功能性分子参与肝脏疾病的起始与进展。本文系统综述了sEVs 在病毒性肝炎、非酒精性脂肪性肝病、肝硬化及肝癌等多种肝脏疾病中的病理生理学机制,重点探讨了sEVs 作为新型生物标志物在疾病早期诊断中的潜在价值及其在靶向治疗策略开发中的应用前景。

hnRNPC在疾病中的功能机制研究进展(1292-1301)

高熙航1#,李晓莉1#,崔齐晓2#,叶 蕾1*,洪 盼1*

(1 滨州医学院中医学院,烟台 264000;2 滨州医学院第一临床医学院,烟台 264000)

摘 要:hnRNPC 是异质核糖核蛋白(heterogeneous nuclear ribonucleoproteins, hnRNPs) 家族中一类重要的RNA 结合蛋白(RNA binding proteins, RBPs),参与pre-mRNA 剪接、mRNA 稳定、翻译及定位等过程。hnRNPC在高等真核生物中广泛存在,其表达水平可能与疾病进展及预后密切相关。进一步研究发现,hnRNPC 主要通过m6A 途径稳定mRNA,调控肿瘤相关lncRNA 促进肿瘤进展,发挥其生物学功能。本文总结了hnRNPC 的结构、功能及其在疾病中发挥的作用,探讨了其临床意义,旨在为相关疾病的预防和治疗提供新靶点。

AMPK生物学功能及参与环境胁迫和胁迫记忆的研究进展(1302-1311)

杨天雅,王洪涛,赵永政,马文霞,马玉彬*(中国海洋大学海洋生物遗传学与育种教育部重点实验室,青岛 266003)

摘 要:单磷酸腺苷活化蛋白激酶(adenosine monophosphate-activated protein kinase, AMPK) 作为重要的能量传感器,在保持机体代谢平衡方面发挥着重要作用。AMPK 通过感知细胞能量状态并调控多种代谢途径,参与代谢调节、细胞自噬、凋亡和氧化应激等过程调控。本文总结了AMPK 蛋白的结构、活性调节、生物学功能及其参与环境胁迫和胁迫记忆的相关研究进展,并对未来的研究方向进行了展望。

胰岛类器官治疗1型糖尿病:前沿探索与临床应用(1312-1321)

陈枕枕,宋小平,王雅洁,蔡晶晶*

(安徽第二医学院药学院,合肥 230000)

摘 要:胰岛类器官(pancreatic islet organoids, PIOs) 可以在体外由干细胞诱导分化获得,其在受到高浓度葡萄糖刺激时能够分泌胰岛素,因此被认为是治疗1 型糖尿病(type 1 diabetes mellitus, T1DM) 的可行方案。本文通过系统梳理PIOs 治疗T1DM 的前沿探索和临床应用,旨在为后续研究提供全面参考,推动该领域不断发展,加速PIOs 治疗T1DM 的临床应用转化,以期为患者带来更有效的治疗选择,改善其生活质量和预后。

P2X3受体在慢性咳嗽治疗中的作用与药物研发进展(1322-1330)

崔 斌,于 烨*

(中国药科大学基础医学与临床药学学院,南京 211198)

摘 要:P2X3 受体是ATP 介导的配体门控非选择性阳离子通道,广泛分布于三叉神经(trigeminal nerve, TN) 与背根神经节(dorsal root ganglia, DRG) 等感觉神经元,并在咳嗽反射调控中发挥关键作用。近年来,P2X3 受体作为难治性慢性咳嗽(refractory chronic cough, RCC) 或不明原因的慢性咳嗽(unexplained chronic cough, UCC) 的重要靶点引起了广泛关注。多款P2X3 受体相关镇咳剂已被研发并进入临床试验,其中Gefapixant 已在日本和欧洲上市。本文综述P2X3 受体的结构与功能、相关镇咳药物的最新进展及其门控调节机制,以期为新型安全高效镇咳药物的研发提供参考。

肝类器官的应用研究进展(1331-1338)

纪留芸1#,丁岩汀1,2#,何志远1,徐祎春1,2*,韩峻松1*

(1 上海生物芯片有限公司,生物芯片上海国家工程研究中心,上海 201203;2 同济大学附属同济医院病理科,上海 200065)

摘 要:肝类器官作为一种体外三维功能性组织模型,具有长期稳定传代培养和自组织的特点,并具有异质性和独特的形态学特征。在模拟肝组织结构与功能方面,肝类器官具有显著优势,在肝脏疾病发病机制研究、药物开发、再生医学以及精准医疗领域展现出巨大的潜力。其核心优势在于能够高度模拟肝脏的复杂结构与代谢功能,突破传统研究模型的局限,缩短药物研发周期。本综述主要聚焦于组织来源和诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs) 来源的肝类器官的技术进展和应用前景,并探讨当前肝类器官研究面临的机遇和挑战。

CaMKII在精神疾病中的研究进展(1339-1349)

黄文兵1,2,舒 尹1,2,魏思琦1,3,闵邓君1,3,李自成1,2*

(1 三峡大学国家中医药管理局中药药理科研三级实验室,宜昌 443002;2 三峡大学基础医学院,宜昌 443002;3 三峡大学健康医学院,宜昌 443002)

摘 要:常见的精神疾病包括抑郁、焦虑、双相情感障碍和精神分裂症等。伴随现代社会高速发展,社会压力与日俱增,精神疾病的发病率亦呈明显上升趋势。钙/ 钙调蛋白依赖性蛋白激酶II (calcium/Calmodulin- dependent protein kinase II, CaMKII) 可通过作用于钙信号级联反应途径,参与调控体内生物学功能或疾病发生发展。目前,CaMKII 相关研究越来越广泛且深入,其在神经精神疾病中的调控作用受到广泛关注。本文将对CaMKII 在焦虑、抑郁等精神疾病中的研究进展及相关病理生理机制进行综述。

基因组时代我国濒危兽类物种界定研究进展(1350-1359)

谷桐桐*,朱万龙

(云南师范大学生命科学学院,昆明 650500)

摘 要:濒危兽类的保护规划必须基于对物种数量、多样性和特有性的深入理解,而这一理解只有在科学的分类学框架下才具备实际意义。物种界定作为现代生物学中最具争议的领域之一,在“物种”概念的定义与应用的各个方面几乎都存在广泛分歧。近年来,基因组学技术快速发展,为解析物种多样性及濒危机制提供了前所未有的机遇。中国是世界上哺乳动物数量最多的国家之一,拥有丰富的兽类资源,包括大熊猫、白鱀豚、川金丝猴、藏羚羊等特有种和旗舰种。本文系统回顾了基于基因组学手段厘清我国濒危兽类分类争议的研究进展,重点讨论了代表类群(食肉目、鳞甲目和鲸偶蹄目) 在物种界定、演化历史以及遗传现状等方面的成果,并展望了未来的发展趋势,以期进一步推动我国濒危兽类多样性保护的发展。

GLUL在肝细胞癌耐药机制中的研究进展(1360-1371)

韩卓卓1,2,汪 浩3,赵 健1,2*(1 上海中医药大学,上海 201203;2 上海健康医学院,上海市分子影像学重点实验室,上海 201318; 3 北部战区空军医院肿瘤科,沈阳 110042)

摘 要:肝细胞癌(HCC) 是全球最常见的原发性肝癌类型,耐药问题严重影响治疗效果与患者预后。谷氨酰胺合成酶(GLUL) 作为谷氨酰胺代谢的限速酶,在HCC 中高表达,参与调控肿瘤细胞的代谢重编程、信号通路激活和免疫逃逸等多种过程,是耐药机制中的关键节点。GLUL 通过mTOR、Wnt/β-catenin 等信号通路增强HCC 细胞的治疗适应性与生存能力。本文系统综述了GLUL 在HCC 中的表达特征、生物学功能及其与耐药机制的关联,提出其作为治疗靶点的潜力,并探讨了冬凌草、苦参、鸦胆子等天然产物在联合干预GLUL 通路中的应用前景,旨在为HCC 耐药的精准治疗提供新靶点与策略依据。

《生命科学》是由中国科学院上海营养与健康研究所主办,国家自然科学基金委员会生命科学部和中国科学院生命科学和医学学部共同指导的综合性学术期刊。1988年创刊,原刊名为《生物学信息》内部发行;1992年起更名为《生命科学》,公开发行CN31-1600/Q,大16开,96页。本刊是“中国科技核心期刊” “中国科学引文数据库来源期刊(CSCD)”。

微生物疗法临床1期

2025-10-18

转自:中央纪委国家监委网站 综合:水晶

10月17日,中央纪委国家监委网站发布消息,重庆中医药学院党委书记周建军涉嫌严重违纪违法,被查。

10月17日,中央纪委国家监委网站发布消息:重庆中医药学院党委书记周建军涉嫌严重违纪违法,目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示,周建军,男,1967年8月生,中共党员,北京大学公共管理学硕士,副研究员。

2011年1月至2015年5月,任重庆三峡医药高等专科学校校长、党委委员、副书记。2015年5月,任重庆三峡医药高等专科学校党委书记。之后任重庆中医药学院党委书记、院长。再之后任重庆中医药学院党委书记。

这一消息再次引发公众对医药领域反腐动向的关注。事实上,近年来从医疗机构到药监部门,从高校到协会,医药反腐的“风暴”始终保持着高压态势,覆盖了药品研发、生产、流通、采购和医保支付等全链条。

高校医药反腐:不止重庆一例

高校作为医药人才培养和科研的重要阵地,其反腐工作尤为关键。周建军被查并非孤例,今年以来,已有多所医药类高校的领导干部相继落马,其中不乏知名专家、学者型官员。

贵州中医药大学原党委书记杨柱:今年3月,十三届贵州省政协常委、教科卫体委员会主任杨柱被查。他曾在贵阳中医学院(后升格为贵州中医药大学)担任院长、党委书记多年,是贵州省中医药领域的资深专家,并兼任贵州省中医药学会会长。

原遵义医学院党委书记石京山:今年4月,石京山涉嫌严重违纪违法被查。他不仅是原遵义医学院的党委书记、院长,还是遵义医科大学药学学科首席科学家,中国药理学会副理事长,在药理学界享有较高学术地位。

这些案例显示,医药领域反腐不仅针对行政职务,也对具有深厚学术背景的“专家型”干部一视同仁。

高管变更带量采购

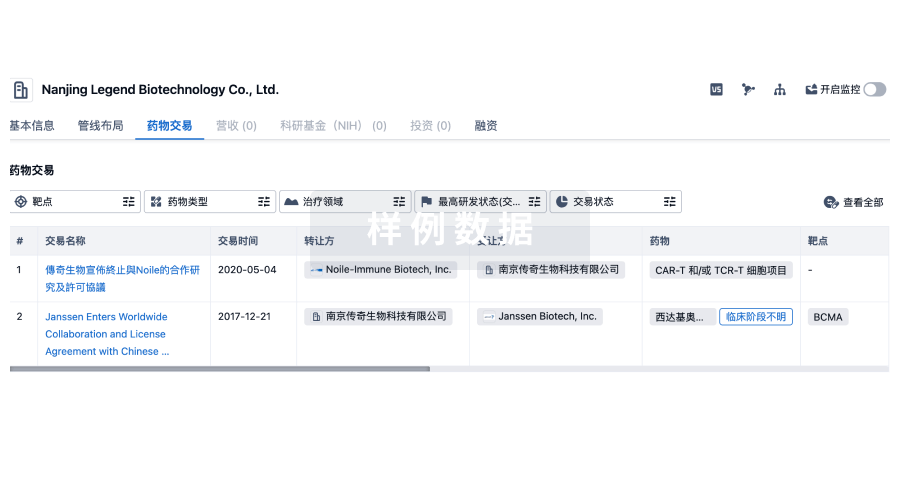

100 项与 遵义医科大学 相关的药物交易

登录后查看更多信息

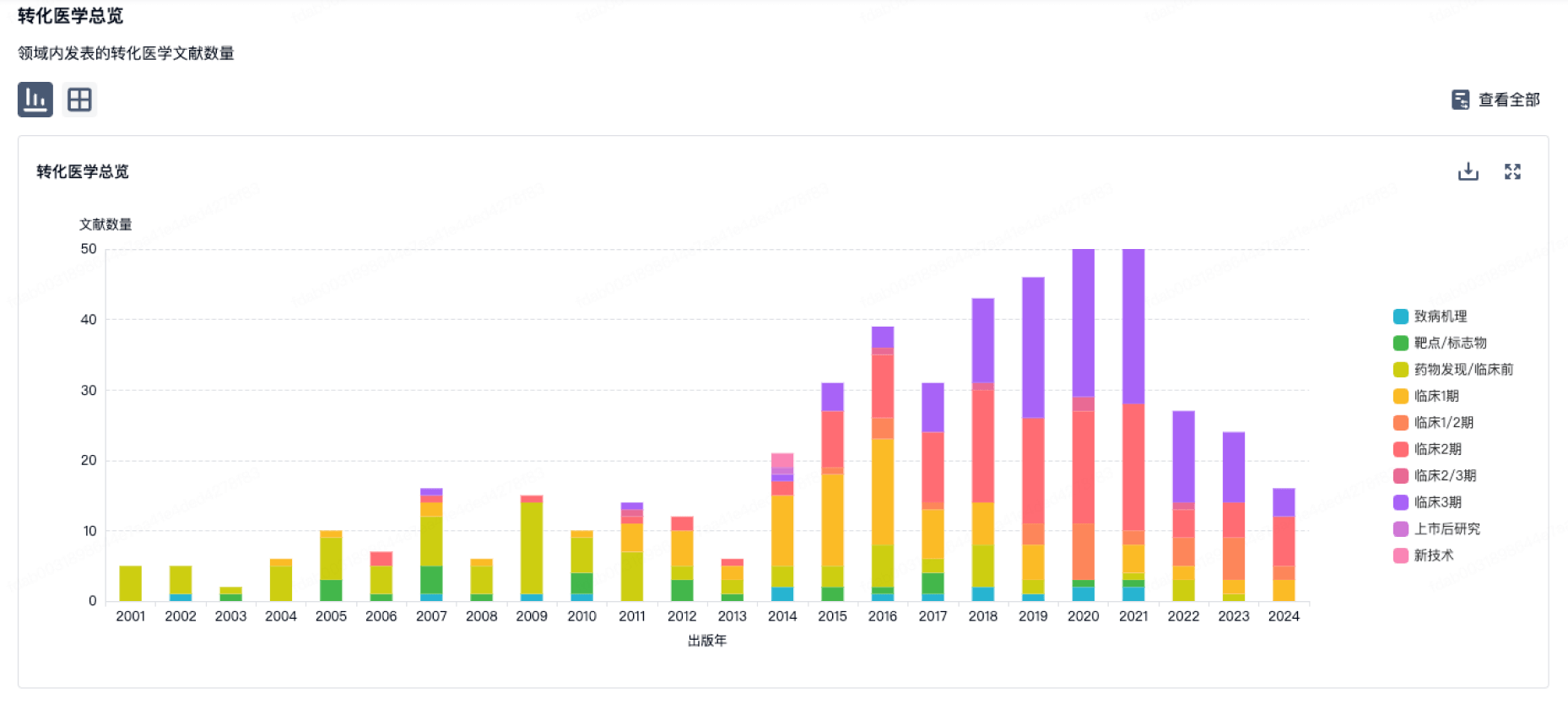

100 项与 遵义医科大学 相关的转化医学

登录后查看更多信息

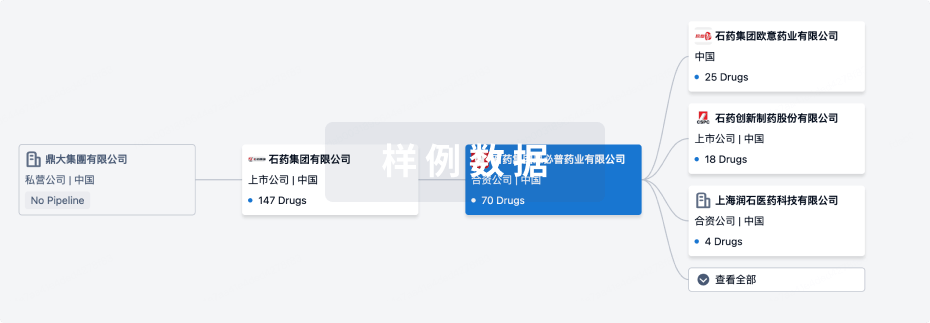

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月09日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

7

7

临床前

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

GPPA1-1 ( galectin-3 ) | 胰岛素抵抗 更多 | 临床前 |

(+)-Anthrabenzoxocinone ( Akt x PI3Ks x mTOR ) | 非小细胞肺癌 更多 | 临床前 |

WLJP-025p ( TRAF3IP2 ) | 特应性皮炎 更多 | 临床前 |

TMC-151 series (Tanabe) ( Reactive oxygen species ) | 链球菌感染 更多 | 临床前 |

藏红花素 ( DKK3 x LIPE ) | 肺纤维化 更多 | 临床前 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

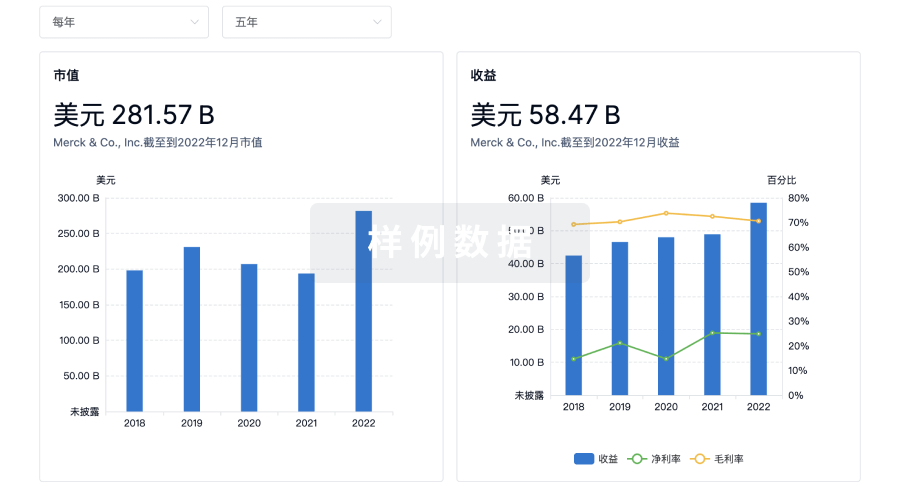

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

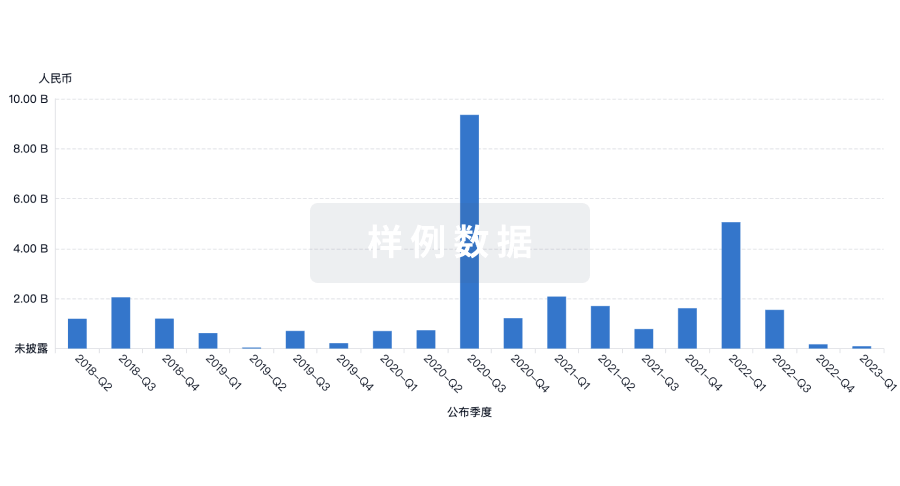

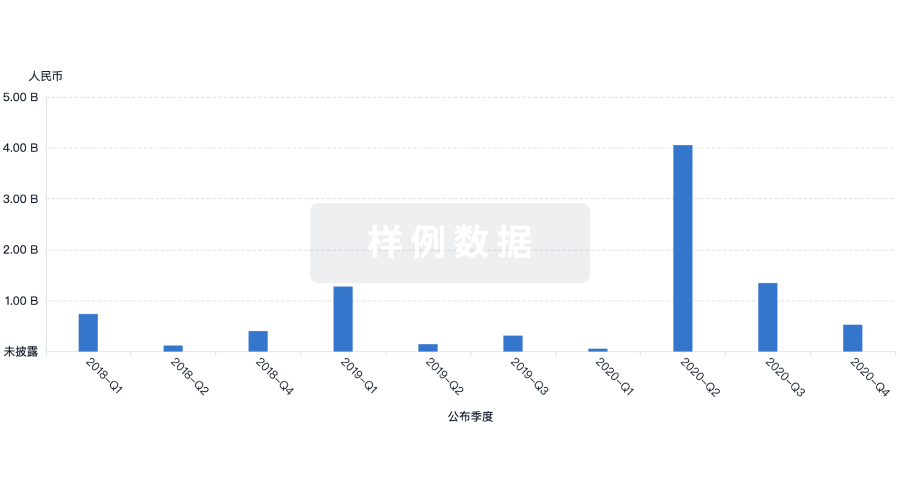

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用