预约演示

更新于:2025-11-01

Infliximab-QBTX

英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer)

更新于:2025-11-01

概要

基本信息

原研机构 |

非在研机构- |

最高研发阶段批准上市 |

最高研发阶段(中国)- |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

结构/序列

Sequence Code 69038H

当前序列信息引自: *****

关联

7

项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的临床试验JPRN-UMIN000054833

Switching from originator infliximab to biosimilar (PF-06438179/GP1111) in patients with inflammatory bowel disease (SWIFT-BS study) - SWIFT-BS study

开始日期2024-07-02 |

申办/合作机构- |

NCT03885089

Infliximab BS for Intravenous Drip Infusion 100 mg "Pfizer" General Investigation (Psoriasis Vulgaris, Psoriasis Arthropathica, Pustular Psoriasis, or Erythrodermic Psoriasis)

To collect information on the safety and effectiveness of Infliximab BS for Intravenous Drip Infusion 100 mg "Pfizer" against psoriasis vulgaris, psoriasis arthropathica, pustular psoriasis, or erythrodermic psoriasis under actual status of use.

开始日期2019-10-21 |

申办/合作机构 |

NCT03885037

Infliximab BS for Intravenous Drip Infusion 100 mg "Pfizer" General Investigation (Rheumatoid Arthritis)

To collect information on the safety and effectiveness of Infliximab BS for Intravenous Drip Infusion 100 mg "Pfizer" against rheumatoid arthritis under actual status of use.

开始日期2019-03-20 |

申办/合作机构 |

100 项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的临床结果

登录后查看更多信息

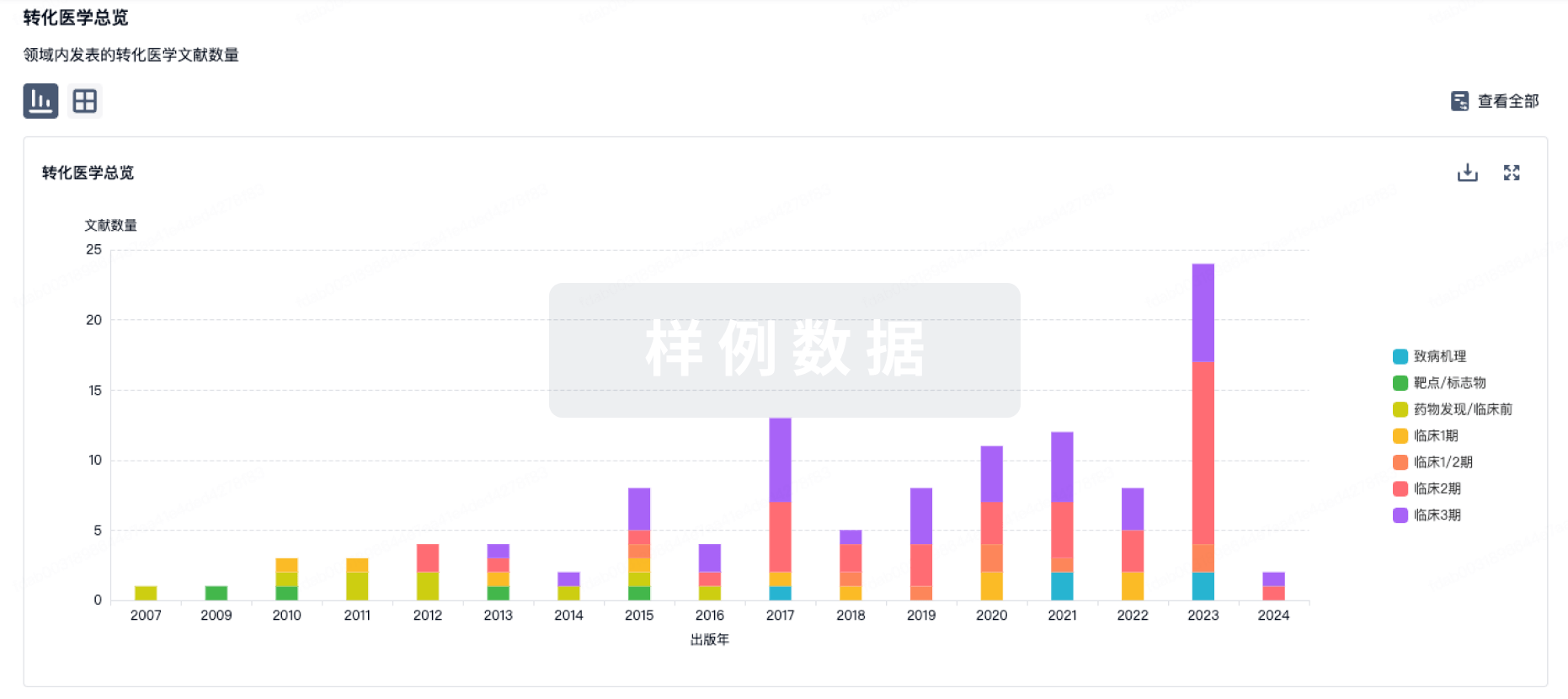

100 项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的转化医学

登录后查看更多信息

100 项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

21

项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的文献(医药)2024-07-02·EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY

Infliximab biosimilar GP1111: a review of 5 years’ post-approval experience

Review

作者: Huizinga, Thomas W. J. ; Dipasquale, Valeria ; Heyn, Jens ; Zabransky, Markus ; Romano, Claudio

2023-12-01·Drug safety

Long-Term Real-World Post-approval Safety Data of Multiple Biosimilars from One Marketing-Authorization Holder After More than 18 Years Since Their First Biosimilar Launch

Review

作者: Kottke, Andrea ; Cohen, Hillel P ; Kalsekar, Sameer ; Anjaneya, Pradeep ; Sagi, Sreedhar

2023-03-01·Zeitschrift fur Rheumatologie

Comparative efficacy and safety of infliximab and its biosimilars in patients with rheumatoid arthritis presenting an insufficient response to methotrexate

Article

作者: Lee, Young Ho ; Song, Gwan Gyu

46

项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的新闻(医药)2025-10-30

·雪球

创新药行业的蓬勃发展在全球医药领域,创新药正以前所未有的速度改变着疾病治疗的格局。近年来,随着科技的飞速进步和对生命科学研究的不断深入,创新药行业迎来了黄金发展期。从攻克癌症等重大疾病,到改善慢性疾病患者的生活质量,创新药的身影无处不在。政策的大力支持、资本的持续涌入以及科研实力的不断提升,都为创新药行业的发展注入了强大动力。2025年三季报的出炉,成为了我们审视创新药行业发展的重要窗口。在这份成绩单中,一批企业脱颖而出,展现出了惊人的成长速度。它们或是凭借独特的研发技术,成功推出了具有划时代意义的创新药产品;或是通过精准的市场策略,迅速打开了市场,实现了业绩的飞跃。接下来,让我们走进2025年三季报成长最快的10家创新药公司,探寻它们的成功密码。汉商集团:困境中的利润增长汉商集团前三季度营业收入约7.64亿元人民币,较去年同期下降15.49%;利润总额约为1930.77万元,同比增长44.56%;归属于上市公司股东的净利润约为932.54万元,同比增长274.07%。这一利润的大幅增长背后,有着多方面的原因。一方面,公司或许在成本控制上取得了显著成效,销售费用、管理费用等各项费用的合理管控,使得利润空间得以扩大。销售费用较上年同期减少,或许是公司优化了推广策略,减少了不必要的开支。另一方面,公司业务结构的调整和产品竞争力的提升也可能对利润增长起到了推动作用,在医药领域不断丰富产品线,推出了更具市场竞争力的产品。不过,汉商集团也面临着一些挑战。扣非归母净利润为-3073.70万元,同比下降163.24%,这表明公司核心业务盈利能力仍有待加强。在未来的发展中,汉商集团需要进一步优化业务布局,加大研发投入,提升产品的市场竞争力,以实现营收和利润的双增长。翰宇药业:高研发投入下的突破翰宇药业在2025年三季报中展现出了强劲的增长势头。公司前三季度营收6.83亿元,同比增长82.06%;净利润为7135.15万元,同比增长305.00%。如此显著的增长,离不开其在研发上的高投入,前三季度研发费用达到7412.52万元,同比增长24.94%。翰宇药业的核心业务聚焦于多肽制剂、原料药、小核酸与CRDMO四大板块。作为全球为数不多的具有规模化多肽原料药的企业之一,在利拉鲁肽、格拉替雷、替尔泊肽、司美格鲁肽、兰瑞肽等技术难度较高的多肽特色原料药和制剂产业化方面,在国际上知名度颇高。公司掌握了一系列专有多肽规模化生产核心技术以及新型多肽药物开发相关技术,并在多肽平台的基础上拓展至小核酸药物开发平台,具备了小核酸药物的工艺开发和质量研究能力。同时,还建立了多种剂型的制剂技术平台,在药械组合、缓控释制剂、鼻喷雾剂、复杂注射剂等特殊剂型开发方面积累了丰富经验,形成了完整、高效的多肽药物产业化体系,推动多个药物完成中国和海外地区的注册上市。在众多在研项目中,HY3003新药备受关注。这是一款利用AI多肽芯片技术筛选出的GLP-1R/GIPR/GCGR三靶点受体激动剂,用于减重适应症。截至目前,已完成临床前最优候选化合物筛选和原料药工艺开发,正式进入原料药中试放大阶段,这一阶段的启动验证了分子结构的可生产性,为后续的IND申报及临床转化奠定了基础。HY3003项目采用多剂型并行的开发策略,开发方向包括周制剂、超长效月制剂、口服制剂。此外,司美格鲁肽体重管理和降糖两个适应症均已开展III期临床,所有受试者均已入组,已进行给药及随访,并进入收尾阶段,预计年内完成临床试验。翰宇药业的增长动力一方面来自于核心产品利拉鲁肽注射液的国际化突破与放量,下游市场的旺盛需求支撑了其收入的增长。2023年利拉鲁肽全球终端市场规模达59.91亿美元,其中美国市场约占32.04亿美元。2024年12月,翰宇药业利拉鲁肽注射液作为首仿药获美国FDA批准上市,并与全球领先的仿制药企Hikma达成合作,借助其强大的渠道实力迅速填补了市场空白,渗透率显著提升。另一方面,持续的研发投入和丰富的在研管线为公司的未来发展提供了充足的动力,随着在研项目的逐步推进和新产品的上市,公司有望在创新药市场中占据更有利的地位。回盛生物:销量带动业绩飙升回盛生物在2025年三季报中的表现十分亮眼,公司今年第三季度实现营收4.37亿元,同比增长22.76%;归母净利润为7072.47万元,同比增长1575.79%。今年前三季度,公司实现营收12.60亿元,同比增长58.92%;净利润为1.88亿元,同比增长494.28%,业绩大幅增长主要系本期产品销量增加所致。回盛生物业绩增长的原因是多方面的。从市场环境来看,随着人们对动物健康和食品安全的重视程度不断提高,兽用药品市场需求持续增长。尤其是在生猪养殖规模化率突破65%后,集约化养殖催生了集中免疫需求,为回盛生物的产品提供了广阔的市场空间。从公司自身发展来看,其一,公司实施“原料-制剂一体化战略”,通过整合上游产能与下游制剂,降低了成本,提升了毛利空间。其二,产能释放为业绩增长提供了有力支撑,2024年初公司拥有泰乐菌素2000吨和泰万菌素840吨产能,2025年泰万菌素预期产能2000吨/年,较2024年增长138%,全球市占率预计达83%。其三,产品价格上涨也增加了公司的收入,2025年一季度酒石酸泰乐菌素报价较年初上涨23.5%,泰万菌素单价从年初的320元/千克涨至550元/千克(FOB价)。其四,公司业务多元化,覆盖生猪、家禽、水产、反刍类及宠物等多个领域,其中宠物药业务占比提升至35%,高附加值产品占比提升。此外,公司还不断推出新产品,如“盛宠宁”“宁尔舒”等,这些新产品的市场推广和销售,有望为公司带来新的业绩增长点。公司在东南亚的工厂预计在2025年投产,将进一步拓展国际市场,增加公司的收入来源。在行业竞争中,回盛生物凭借其技术研发能力、产业链协同优势以及丰富的产品矩阵,占据了一席之地。公司拥有“湖北省兽药工程技术研究中心”“博士后工作站”等研发平台,主导制定多项兽药国家标准,工艺技术领先。公司核心原料药泰乐菌素和泰万菌素产能居国内前列,已实现国内生猪养殖行业TOP10企业全覆盖。科兴制药:创新与国际化双轮驱动科兴制药在2025年三季报中呈现出经营业绩的跨越式增长。报告期内,公司实现营业收入11.48亿元,同比增长10.54%;归母净利润达1.11亿元,同比大幅增长547.7%。如此出色的业绩增长,离不开其“创新+国际化”双轮驱动战略的持续发力。在研发创新层面,公司持续加大投入,多款核心管线在报告期内取得实质性进展。肿瘤领域,GDF-15靶点单抗药物GB18项目的临床Ⅰ期已顺利入组,该药物的临床试验申请已于今年5月同步获得美国FDA和中国NMPA批准,成为公司布局全球创新药的重要支点。GB18采用Fc融合纳米抗体结构设计,已完成国际专利布局,临床前数据显示,它能够有效逆转肿瘤恶病质导致的体重减轻,显著提高模型动物的肌肉和脂肪重量,改善肌肉纤维的质量,改善运动功能,预计可实现每3-4周一次的注射频率,依从性高。眼科领域,用于治疗眼底新生血管性疾病的VEGF/ANG-2双靶点抗体融合蛋白GB10,其临床试验申请已获NMPA正式受理。抗病毒领域,人干扰素α1b吸入溶液GB05项目被纳入突破性治疗品种名单,且于今年2月获美国FDA批准进入临床,彰显了公司在抗病毒药物研发领域的技术积累。公司还分别与百图生科、艾昆纬等机构达成合作,聚焦AI创新药研发、临床注册与商业化等关键环节,加速创新成果转化。商业化布局方面,海外业务成为一大亮点。前三季度,公司多款核心产品在海外市场密集获批:英夫利西单抗获印尼、孟加拉国上市批准;贝伐珠单抗在印尼、哥伦比亚、巴基斯坦等多个国家顺利获批;白蛋白紫杉醇在欧盟市场的销量持续增长,进一步巩固了公司在海外肿瘤用药市场的份额。科兴制药以生物类似药切入,在巴西、墨西哥、新加坡、越南、埃及等国家设立海外子公司,辐射中南美、东南亚、中东北非等区域。2024年,公司海外业务收入突破2亿元,占总营收比例从2023年的11%提升至2024年的16%,实现从产品出口向平台化合作出海转变。公司已累计与30多家知名药企和biotech公司达成出海合作,产品线覆盖肿瘤、自免、内分泌、代谢等领域。尖峰集团:跨界发展的创新突破尖峰集团作为一家从水泥行业跨界到生物医药领域的企业,在2025年三季报中展现出了独特的发展态势。公司营业总收入为19.20亿元,虽同比下降5.05%,但归母净利润却达到6.50亿元,同比大幅上涨820.76%,这一成绩的取得,得益于尖峰集团在生物医药板块的深入布局和创新发展。尖峰集团的全资子公司浙江尖峰药业,已初步形成以抗感染用药、心脑血管用药、抗肿瘤用药和老年及婴幼儿用药为主,抗抑郁用药、眼科用药为辅的“4+2”新药研发布局。截至2024年底,尖峰药业及其子公司共拥有授权专利146项,其中发明专利93项,获评国家专利示范企业。正在研发中的3个国家级一类新药,一个入科技部新药创制重大专项,两个列入浙江省”尖兵”“领雁”研发攻关计划。2025年3月,尖峰药业收到药品监督管理局核准签发的罗沙司他胶囊药品注册证书,早在两周前,罗沙司他原料药已获批上市。罗沙司他胶囊适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血(包括透析及非透析患者),市场前景广阔。此次获批生产及销售的罗沙司他胶囊是尖峰药业合作研发的仿制药,是其近年来“合作创新强主业”方针的又一成果。在人才战略上,尖峰集团不拘一格聚人才,用人才的创业激发产业创新活力。通过吸引海外高端专业人才以项目技术入股,提供资金和平台,实现人才创业和企业创新的双赢。尖峰先后与德国科研人员合作成立中德合资浙江尔婴药品有限公司,专业研发生产婴幼儿药品;与美国海归人才合作成立尖峰亦恩公司,进行高端创新药研发。尖峰药业还引进海归高端人才开展的浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目——靶向治疗肿瘤一类新药JFAN-1001,于2020年8月取得国内临床批件许可,并于2023年10月取得美国FDA药物临床试验许可。这是尖峰药业拥有完全自主知识产权的一类新药,也是近年来金华制药企业首个获准在美国开展临床多中心试验的创新药品种,目前正在开展国内Ⅱ期多中心临床。此外,尖峰药业还与国内一流科研院所中国药科大学合作开发国家重点新药创制项目——一类新药DPT,已开展I期临床研究。联化科技:创新驱动,业绩爆发联化科技在2025年三季报中的表现十分惊艳,公司实现营业总收入47.18亿元,同比上升8.25%;归母净利润达3.16亿元,同比大幅上升871.65%。按单季度数据看,第三季度营业总收入15.69亿元,同比上升13.61%;第三季度归母净利润9188.63万元,同比上升400.8%。如此出色的业绩增长,背后有着多方面的原因。联化科技在创新药领域的业务主要基于其医药CDMO(合同研发生产组织)平台,为全球创新药企业提供从早期研发到商业化生产的全链条服务。在研发与生产一体化方面,公司提供覆盖药物早期研发、临床阶段生产(Ⅰ-Ⅲ期)及商业化供应的综合服务。截至2024年,其医药CDMO管线包含19个商业化产品和31个临床Ⅲ期项目,覆盖肿瘤、心血管、神经系统疾病等前沿领域。通过拓展CRO(合同研发组织)业务,联化科技将合作延伸至药物发现阶段,参与客户创新药的靶点筛选、分子设计等前端研发,形成“一站式”服务闭环。在技术创新上,联化科技成果显著。公司开发靶向蛋白降解药物中间体,与欧洲药企合作的临床Ⅰ期项目已进入工艺验证阶段,突破传统小分子药物的研发瓶颈。将连续光催化技术应用于API(原料药)合成,把抗糖尿病药物中间体的反应时间从48小时缩短至6小时,显著提升效率并降低成本。在核酸与多肽平台方面,公司布局寡核苷酸合成、GalNAc(小核酸药物递送系统)及多肽类药物的工艺开发,切入基因疗法等新兴领域。在产能布局上,联化科技构建了全球化生产基地网络。依托中国基地(如联化昂健)、英国基地(欧盟GMP认证)及在建的马来西亚基地,构建符合FDA、EMA标准的供应链网络,支持创新药全球申报与生产。2024年,公司完成3个API验证项目,其中某心血管药物中间体月产能提升至50吨,供应客户包括阿斯利康等跨国药企。公司与欧美前20大制药公司(如诺华)及国内创新药企深度合作,参与临床Ⅲ期项目的工艺优化与放大生产,预计2025年后随创新药上市加速放量。双鹭药业:投资收益助力业绩增长双鹭药业在2025年三季报中的业绩表现呈现出独特的态势。公司营业总收入为4.59亿元,同比下降15.13%,归属于上市公司股东的净利润却达到1.41亿元,同比大幅上升943.1%。这一净利润的暴增,主要得益于公司持有的首药控股、星昊医药等交易性金融资产公允价值变动收益的显著增加。2024年1月至9月期间,双鹭药业确认了公允价值变动损失达1.22亿元,而在2025年同期,公司则实现了公允价值变动收益1.28亿元,同比大幅增长204.93%。这一变化无疑为公司业绩带来了巨大的支撑。在创新药研发方面,双鹭药业多年来重视创新药研发,研发投入持续保持较高水平。在研产品管线丰富,覆盖多个治疗领域。在抗肿瘤领域,公司布局了多个创新药项目,一些项目处于临床中后期阶段,如某款针对特定肿瘤靶点的小分子抑制剂,已经进入临床试验关键阶段,前期试验数据显示出对肿瘤细胞生长的显著抑制作用,有望为肿瘤患者提供新的治疗选择。在糖尿病领域,与美国密歇根大学联合研发的Diapin系列三肽药物颇具潜力。该药物具有口服给药、药效持久、代谢产物安全等优势,且在动物实验中展现出调节肠道菌群、治疗脂肪肝的潜力,若研发成功,将切入多靶点疾病管理领域,在竞争激烈的糖尿病药物市场中开辟出差异化路径。欧林生物:创新疫苗引领高增长欧林生物在2025年三季报中的表现十分亮眼,成为了创新药领域的一匹黑马。报告期内,公司实现营业总收入5.07亿元,同比增长31.11%;归属母公司股东净利润4747.98万元,同比大幅增长1079.36%。欧林生物以“创新疫苗开发+传统疫苗升级换代”双轮驱动发展模式,持续深耕高端疫苗产品与技术管线建设。2025年前三季度,凭借产品广泛的市场认可度实现产品销售持续放量,成为推动业绩增长的关键动力,进一步巩固了公司在细分领域的领先地位。公司的吸附破伤风疫苗作为业绩支柱,上半年延续2024年的强劲增长态势,该产品毛利率常年维持在90%以上的行业高位,持续验证吸附破伤风疫苗“强刚需、高壁垒”的产品属性。2024年,得益于政策红利与市场推广的双重加持,该产品年销售额已突破5亿元大关,占公司总营收比重超90%;进入2025年,随着规范在基层医院的渗透加深,叠加疾控中心与医疗机构“医防协同”机制的完善,破伤风疫苗有望在全年保持稳健增长,为公司业绩提供稳定支撑。公司在巩固国内市场的同时,已启动核心产品国际化布局,持续推进破伤风疫苗出口注册,未来有望带来新的增长点。在研发创新方面,欧林生物持续加大投入,不断夯实竞争壁垒。公司在超级细菌系列疫苗(重组金葡菌疫苗、幽门螺杆菌疫苗等)、流感系列疫苗等多项重点项目的研发进展顺利,为未来业绩增长储备了充足动能。公司的重组金黄色葡萄球菌疫苗Ⅲ期临床试验已步入冲刺阶段,进展全球领先,预计将于2026年上半年揭盲。该疫苗是国际上靶标组分最多、唯一开展Ⅲ期临床试验的同类疫苗,主要针对骨科感染等院内高发场景,Ⅲ期临床试验采用多中心、随机双盲对照设计,致力于解决耐药菌感染这一全球公共卫生难题。口服幽门螺杆菌疫苗则已完成关键工艺开发,正在进一步优化口服制剂并同步推进临床试验申报工作。在病毒疫苗领域,公司三价、四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞基质)上半年同步完成Ⅰ期临床试验入组,正式切入流感疫苗的增量市场。不同于传统鸡胚基质,公司流感疫苗采用MDCK细胞悬浮技术,可通过生物反应器大规模培养实现生产产量更高、生产周期更短、生产成本更低的优势,为后续市场竞争奠定基础。从适用人群看,两款流感疫苗覆盖6月龄及以上人群,当前国内流感疫苗接种率仍处低位,随着医防融合政策推进,国内流感疫苗市场存在较大提升空间。通化东宝:创新与国际化驱动增长通化东宝在2025年三季报中展现出了强劲的增长态势。公司营业总收入为21.80亿元,同比上升50.55%;归母净利润达12.02亿元,同比大幅上升1911.35%。按单季度数据看,第三季度营业总收入8.06亿元,同比上升13.90%;第三季度归母净利润9.84亿元,同比上升499.86%。如此出色的业绩增长,背后有着多方面的原因。通化东宝是国内胰岛素领域的头部企业,拥有从二代胰岛素到三代胰岛素类似物再到GLP-1药物的全方位产品布局。在胰岛素集采政策的影响下,公司积极调整策略,通过以价换量的方式,实现了胰岛素产品的市场覆盖范围持续扩大,产品发货量稳健增长。2024年4月,在新一轮次的胰岛素专项集采中,通化东宝全系列胰岛素产品成功以A/A1类中选,总签约量约4500万支,相比第一次集采的总签约量约2600万支,得到了巨大的提升。2025年第三季度,公司胰岛素类似物产品延续了上半年的高速增长态势,销量同比提升约50%,其收入规模正式超越人胰岛素,标志着公司在胰岛素集采续标中的策略全面见效。在稳固人胰岛素市场龙头地位的基础上,这一突破实现了产品结构的优化升级,胰岛素类似物已取代人胰岛素,成为公司收入贡献最大的品类。在国际化方面,通化东宝也取得了显著的进展。公司产品在全球的商业化进程提速,2024年海外业务大幅增长,预计实现收入超亿元,同比约翻倍。2024年7月,通化东宝的人胰岛素原料药生产设施通过欧洲药品管理局(EMA)的GMP检查,符合欧盟GMP法规要求,具备了欧盟商业化生产条件。2025年,公司胰岛素类似物制剂产品国际注册不断取得突破,10月已先后在缅甸、印尼获批上市,逐步构建起“原料药+制剂”的海外产品体系。在法规市场,公司门冬胰岛素美国BLA已于三季度获得美国食品药品监督管理局(FDA)受理,后续将继续推进甘精胰岛素和赖脯胰岛素的BLA申报工作,并有序开展胰岛素类似物在欧洲的注册资料准备及申请工作。海外业务的多点突破推动了出口收入的增加,为公司业绩增长做出了重要贡献。亚太药业:转型中的业绩逆袭亚太药业在2025年三季报中的业绩表现十分亮眼,实现了归母净利润的大幅增长。公司营业总收入为2.28亿元,同比下降25.59%,然而归属于上市公司股东的净利润却达到9719.5万元,同比大幅上升2909.49%。这一利润的暴增,主要得益于公司出售子公司股权等非经常性收益。公司全资子公司兴亚药业以1.75亿元对外出售,为公司带来了可观的收益。公司在债务冲回等方面也有所收获,进一步增加了利润。在创新药研发方面,亚太药业正处于战略转型期,从传统仿制药向创新药转型。公司研发管线丰富,涉及多个1类新药和特色制剂。核心在研创新药右旋酮洛芬缓释贴片是改良型新药,通过透皮缓释技术延长药物作用时间,旨在用于骨关节炎、类风湿性关节炎等慢性疼痛的长期治疗。截至2025年6月,该项目已完成II期a临床试验,初步验证了安全性和有效性,正在评估是否启动II期b临床试验,若决定继续,需追加约0.8亿元研发投入。抗癌药CX3002为1类创新药,已完成I期临床试验,尚未披露后续计划。值得关注的是,亚太药业的实控人拟易主,药兜科技董事长兼创始人邱中勋先生拟将成为公司新的实际控制人,同时,亚太药业还将向新控股股东星浩控股定向增发7亿元,募集资金将全部用于新药研发项目。这一举措彰显了新实控人对亚太药业向创新药转型和未来发展的坚定信心和绝对支持。行业展望与启示通过对2025年三季报成长最快的10家创新药公司的分析,我们可以看到,这些公司的成长并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。研发投入是创新药公司发展的核心动力,持续的研发投入使得这些公司能够不断推出新产品,满足市场需求。合理的市场策略也至关重要,通过精准的市场定位和有效的市场推广,这些公司能够迅速打开市场,实现业绩的增长。展望未来,创新药行业仍将保持快速发展的态势。随着科技的不断进步和对生命科学研究的不断深入,我们有理由相信,未来将会有更多的创新药问世,为人类健康带来福祉。然而,行业的发展也面临着一些挑战,如研发成本高、研发周期长、市场竞争激烈等。因此,创新药公司需要不断加强自身的研发实力和市场竞争力,以应对这些挑战。

财报

2025-10-22

·雪球

$云顶新耀(01952)$(个人理解:任何个股短期都是随市场波动,再加上云顶从6元到70多元再到现在的50元,形成了很多获利盘及套牢盘,过山车式的波动给短线客带来巨大的心理影响,从而加剧个股的波动。如其盲目地猜测短线走势,不如把眼光放长远一些,我仍然把2030年作为考察时间节点,判断2030年市值300亿(概率>95%)、市值1000亿(概率>60%)、甚至市值>1500亿也有30%的可能;《我为何重仓云顶新耀》网页链接在我看来,有些股票是弹簧,越跌越有价值,未来上涨力度及空间更大。云顶是不是这样的股票,是我一年半以来天天主要学习研究的内容,今天早上用Al搜索成集,权当资料便于查阅学习)伊曲莫德市场竞争力深度分析1.产品概况与研发背景1.1伊曲莫德基本信息与作用机制伊曲莫德(Etrasimod,商品名VELSIPITY®)是一种每日一次口服的高选择性鞘氨醇-1-磷酸(S1P)受体调节剂,采用优化的药理学设计,与S1P受体1、4和5结合。作为新一代高选择性S1P受体调节剂,其作用机制为将活化的淋巴细胞滞留于淋巴结中,从而减少其在肠道中的浸润,降低局部炎症反应,并伴随外周循环淋巴细胞计数下降。伊曲莫德的核心作用机制通过精准调控免疫细胞迁移,减少肠道炎症反应,从而改善腹痛、腹泻、黏液脓血便等典型症状。具体而言,伊曲莫德通过与S1P1受体结合,诱导其内化并降解,使淋巴细胞失去感知S1P浓度梯度的能力,从而被"锁定"在淋巴器官内,无法到达肠道炎症区域。这种机制并非直接杀伤免疫细胞,而是通过阻断其迁移途径实现"定向免疫封锁",显著减少外周血中促炎淋巴细胞的数量。从药物特性来看,伊曲莫德对S1P受体亚型1、4和5具有高亲和力,而对S1P3受体活性极低(较推荐剂量下的Cmax低25倍),对S1P2受体无活性。这种选择性是其发挥疗效且减少某些副作用(如心动过缓)的基础。在治疗剂量下,伊曲莫德2周后可使血液中淋巴细胞计数减半,B细胞和T细胞均减少。1.2适应症范围与临床定位伊曲莫德目前最主要的适应症是中度至重度活动性溃疡性结肠炎(UC),在欧美多国已获得批准,并成为新一代炎症性肠病口服靶向治疗药物。2023年10月,伊曲莫德被美国FDA正式批准用于治疗中度至重度活动期溃疡性结肠炎的成人患者。除溃疡性结肠炎外,伊曲莫德目前还处于多种免疫疾病的临床研究阶段,包括克罗恩病、特应性皮炎、系统性红斑狼疮(SLE)、干燥综合征、银屑病以及多发性硬化症等。辉瑞制药还开展了伊曲莫德治疗斑秃的2期临床研究,结果显示其耐受性良好,安全性与之前在溃疡性结肠炎、克罗恩病和特应性皮炎患者中的研究一致。在临床定位方面,伊曲莫德被定位为中重度活动性溃疡性结肠炎的一线治疗药物。根据2024年美国胃肠病学协会(AGA)临床实践指南和2025年美国胃肠病学会(ACG)成人UC临床指南,伊曲莫德均被推荐为一线治疗,凸显其在全球范围内的临床认可度。1.3研发历程与云顶新耀的商业化布局伊曲莫德的研发历程体现了云顶新耀精准的战略眼光。早在2017年12月,云顶新耀就以1200万美元的首付款和2.12亿美元的里程碑付款,从Arena公司获得了伊曲莫德在大中华区的独家开发和商业化权益。这一决策的前瞻性在后续得到了充分验证——2022年,辉瑞以高达67亿美元的交易总额完成对Arena公司的收购,获得了伊曲莫德的全球权益。在临床试验方面,云顶新耀开展了迄今为止完成的最大规模的亚洲中重度溃疡性结肠炎的III期注册临床研究,总计340名中重度溃疡性结肠炎患者随机接受伊曲莫德或安慰剂治疗。这项名为ENLIGHTUC的研究(ES101002)覆盖中国大陆、中国台湾、韩国,纳入的患者均为既往对至少一种溃疡性结肠炎常规治疗、生物制剂或Janus激酶抑制剂治疗失败或不耐受的患者。在商业化布局方面,伊曲莫德已在多个地区取得重要进展。2024年,伊曲莫德相继在中国澳门、新加坡获批上市。2025年4月30日,云顶新耀宣布中国香港卫生署已正式批准伊曲莫德用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎成人患者的新药上市许可申请,中国香港成为伊曲莫德在云顶新耀授权区域内第三个获批的地区。中国大陆的上市进程也在稳步推进。2024年12月,伊曲莫德(维适平™)的新药上市申请获得中国国家药品监督管理局的正式受理。根据云顶新耀的财报,预计伊曲莫德将于2026年获得国家药品监督管理局的新药上市批准。此外,伊曲莫德在韩国的新药上市许可申请已于2025年6月获得受理,中国台湾地区的药政部门也于2025年8月正式受理了伊曲莫德的新药上市许可申请。值得关注的是,云顶新耀还通过"港澳药械通"政策提前布局中国大陆市场。2024年10月,伊曲莫德正式获得"粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件"批准,可以在中山大学附属第一医院、南方医科大学深圳医院、佛山复星禅诚医院与广州和睦家医院四家大湾区药械通政策指定的医疗机构先行使用。2024年12月18日,伊曲莫德在广东佛山复星禅诚医院开出粤港澳大湾区内地首张处方,标志着伊曲莫德开始正式惠及中国内地患者。在生产布局方面,云顶新耀于2025年3月启动了伊曲莫德位于浙江嘉善工厂的生产建设项目,总投资7000万元,投产后年产能可达5000万片,将为中国及亚洲UC患者的长期用药需求提供保障。这一本地化生产布局不仅有助于降低成本,提高药物的可及性,也为云顶新耀在亚洲市场的长期发展奠定了坚实基础。2.溃疡性结肠炎市场环境分析2.1全球及中国患者规模与流行病学特征溃疡性结肠炎作为一种慢性、复发性、非特异性炎症性肠病,其全球患病率呈上升趋势。根据最新流行病学数据,溃疡性结肠炎可以发生在结、直肠的任何部位,以直肠和乙状结肠最为常见,患者以腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重为主要表现。该病具有病程迁延、反复发作等特征,任何年龄均可发病,但主要集中在20-40岁的青壮年人群。从全球视角来看,炎症性肠病(包括溃疡性结肠炎和克罗恩病)的患病人数持续增长。根据弗若斯特沙利文报告,预计2030年全球自免药物市场可达1767亿美元,其中生物药市场为1450亿美元,占比82.1%,行业增长潜力巨大。在溃疡性结肠炎的治疗药物类别中,抗TNF生物制剂占据最大市场份额。中国的溃疡性结肠炎患者数量增长尤为迅速。根据云顶新耀首席执行官罗永庆在2025年4月的公开表述,2022年中国的溃疡性结肠炎患者数量约为60万人,预计到2030年将达到100万人,存在迫切且巨大的未被满足的临床需求。而根据2025年10月发布的最新数据,2024年中国UC患者约80万人,预计2031年将增至近150万。这一增长趋势背后反映的是疾病负担的沉重。研究显示,96%患者的社会活动受影响,10年疾病进展率高达67.5%,17.1%患者在确诊后20年内发展为结直肠癌,给患者和医疗系统带来沉重负担。随着病情延长,致残率和结直肠癌发生率会不断上升,疾病负担重。从流行病学特征来看,溃疡性结肠炎的发病率在亚洲地区呈现快速上升趋势。近年来,亚洲UC患者持续增长,临床未满足需求突出。这种增长可能与生活方式改变、环境因素以及诊断技术进步等多种因素相关。2.2现有治疗手段及局限性分析溃疡性结肠炎的治疗体系经历了从传统药物到生物制剂、再到小分子靶向药物的发展历程。目前,国内外指南已达成共识,UC治疗核心目标是诱导并维持临床缓解、促进黏膜愈合、预防并发症和改善患者生存质量。尽早实现黏膜愈合可大幅降低复发率、住院率及结直肠癌风险。传统治疗药物主要包括氨基水杨酸制剂和糖皮质激素。氨基水杨酸制剂是轻至中度溃疡性结肠炎患者的一线治疗药物,如美沙拉嗪、奥沙拉秦等,通过抑制炎症反应相关物质合成,减轻肠道炎症。糖皮质激素具有较强的抗炎作用,用于治疗炎症性肠病的急性发作和重症患者。然而,传统疗法存在起效慢、黏膜愈合率低等问题,且长期使用激素会带来严重的副作用风险。生物制剂的出现标志着UC治疗进入了精准医学时代。目前临床上使用的生物制剂主要包括:抗TNF-α药物:包括英夫利西单抗(Infliximab)、阿达木单抗(Adalimumab)和戈利木单抗(Golimumab)等。英夫利西单抗是一种人鼠嵌合型抗体,也是第一个被批准用于人体的抗TNF-α制剂,通过静脉注射给药。阿达木单抗是一种全人源性的抗体,其作用机制与英夫利西单抗类似,但免疫原性较英夫利西弱。整合素受体拮抗剂:维得利珠单抗(Vedolizumab)是一种抗整合素药物,通过阻断α4β7整合素与黏膜地址素细胞黏附分子-1(MAdCAM-1)的相互作用,阻止淋巴细胞向肠道迁移。细胞因子抑制剂:乌司奴单抗(Ustekinumab)是一种人源化IgG1单抗,通过结合IL-12/23的共同亚基p40,阻断下游辅助性T细胞1和辅助性T细胞17效应通路,从而抑制炎症反应。此外,还有针对IL-23p19亚基的单克隆抗体,如古塞奇尤单抗、米吉珠单抗、利生奇珠单抗等。小分子靶向药物的兴起为UC治疗提供了新的选择,主要包括JAK抑制剂和S1P受体调节剂:JAK抑制剂:托法替尼(Tofacitinib)是FDA批准的首个用于治疗成人中至重度UC的JAK抑制剂,通过阻断JAK-STAT信号通路来调控细胞因子的信号传导。乌帕替尼(Upadacitinib)是一种新型口服小分子选择性JAK1抑制剂,于2022年获得FDA批准用于TNF-α抑制剂难治性中度至重度溃疡性结肠炎和克罗恩病。S1P受体调节剂:奥扎莫德(Ozanimod)是目前第一个被批准用于治疗中重度UC患者的S1P受体调节剂,主要作用于S1PR1和S1PR5来缓解UC症状。然而,现有治疗手段仍存在诸多局限性:1.疗效局限:目前能达到黏膜愈合治疗目标的患者仅占约24%,大部分患者无法实现深度缓解。2.给药不便:生物制剂多需要注射给药,如英夫利西单抗需要静脉输注,阿达木单抗需要皮下注射,给患者带来不便,影响长期治疗依从性。3.安全性风险:长期使用免疫抑制剂增加感染风险,特别是机会性感染。生物制剂可能产生抗药物抗体,导致疗效降低或失效。4.经济负担重:生物制剂价格昂贵,如阿达木单抗原研药每支价格约1290元(医保后),但年治疗费用仍然较高。5.治疗反应异质性:不同患者对同一药物的反应存在显著差异,缺乏精准的预测标志物。2.3未满足的临床需求与市场机会尽管现有治疗手段不断丰富,但溃疡性结肠炎的临床需求远未得到满足,主要体现在以下几个方面:深度黏膜愈合需求迫切:现有治疗能达到黏膜愈合的患者比例较低,仅约24%。而研究表明,实现深度黏膜愈合(包括内镜下黏膜愈合和组织学愈合)对改善患者预后至关重要,可显著降低复发率、住院率和结直肠癌风险。因此,开发能够实现更高黏膜愈合率的药物具有重要临床价值。快速起效的需求:传统治疗起效缓慢,患者往往需要数周才能看到症状改善。而伊曲莫德的研究显示,患者在用药第2天即可出现症状改善,这种快速起效的特性对于改善患者生活质量、提高治疗信心具有重要意义。便捷给药的需求:生物制剂多需要注射给药,给患者带来不便,特别是需要长期治疗的慢性疾病患者。口服给药方式能够显著提高患者依从性,这也是小分子药物越来越受到关注的重要原因。安全性改善的需求:现有免疫抑制剂存在感染风险、肝毒性等副作用,患者和医生都希望找到安全性更好的治疗选择。伊曲莫德的4年长期安全性随访数据显示,其严重感染发生率、带状疱疹发生率均低于安慰剂组,无患者因感染导致治疗中止,这种良好的安全性特征满足了临床对安全药物的需求。个体化治疗的需求:不同患者对治疗的反应存在很大差异,需要根据患者的具体情况制定个体化治疗方案。伊曲莫德在不同基线特征患者中均显示出疗效,包括既往使用过生物制剂或JAK抑制剂的患者,这种广泛的适用性满足了不同患者群体的需求。成本效益的需求:在医保控费的大背景下,具有良好成本效益的药物更容易获得医保准入和临床应用。伊曲莫德通过本地化生产有望降低成本,提高药物可及性。从市场机会来看,随着中国溃疡性结肠炎患者数量的快速增长和诊断率的提高,市场规模将持续扩大。当前中国溃疡性结肠炎确诊率仅为37%,远低于欧美国家的68%,随着胶囊内镜和粪便钙卫蛋白检测技术普及,2025年确诊患者数将突破92万,为药物市场提供持续增量。同时,医保支付政策优化加速市场放量,2024年国家医保目录新增乌司奴单抗等4个免疫药物,预计到2026年医保覆盖率将达73%,推动用药周期从当前的8.2个月延长至14.5个月。3.竞争格局深度剖析3.1主要竞品对比分析在溃疡性结肠炎治疗领域,伊曲莫德面临来自多个类别的竞争药物,包括传统药物、生物制剂和其他小分子靶向药物。以下从疗效、安全性、给药便利性和价格等维度进行详细对比分析:抗TNF-α生物制剂:英夫利西单抗作为首个获批的抗TNF-α药物,在多项研究中显示出良好疗效。一项回顾性研究显示,英夫利西单抗8周和52周的临床缓解率分别为47%和39%。阿达木单抗作为全人源化抗体,免疫原性较低,其8周和52周临床缓解率分别为56.7%和39%。然而,这两种药物都需要注射给药,英夫利西单抗需要静脉输注,阿达木单抗需要皮下注射,且存在感染风险和抗药物抗体产生的问题。从价格来看,阿达木单抗原研药医保谈判后每支(40mg)价格约为1290元,而国产生物类似药如格乐立、安建宁、苏立信等价格在1150元至1250元之间。英夫利西单抗单次治疗费用约为5000-8000元。JAK抑制剂:托法替尼是首个获批用于UC的JAK抑制剂,其推荐剂量为10mg每日两次。在OCTAVESustain研究中,托法替尼治疗52周的临床缓解率为18.5%。乌帕替尼作为选择性JAK1抑制剂,在多项研究中显示出优于托法替尼的疗效。根据网络荟萃分析(NMA)结果,在诱导缓解方面,乌帕替尼排名最高(SUCRA评分98.6%),其次是非戈替尼200mg(79.2%)、伊曲莫德(75.8%)和托法替尼(72.6%)。JAK抑制剂的优势在于口服给药,但也存在安全性顾虑,包括血栓形成风险、感染风险和血脂升高等。托法替尼的年治疗费用约为17,490美元。其他S1P受体调节剂:奥扎莫德是首个获批用于UC的S1P受体调节剂,主要作用于S1P1和S1P5受体。在TrueNorth研究中,奥扎莫德1mg每日一次和0.5mg每日两次治疗8周的临床缓解率分别为42%和41%。奥扎莫德的推荐剂量为0.92mg每日一次,需要在开始治疗时进行剂量递增。奥扎莫德和伊曲莫德都属于S1P受体调节剂,但在受体选择性上有所不同。伊曲莫德对S1P1、S1P4和S1P5受体都有作用,而奥扎莫德主要作用于S1P1和S1P5受体。伊曲莫德的竞争优势总结:对比维度伊曲莫德抗TNF-α药物JAK抑制剂奥扎莫德给药方式口服,每日一次注射(静脉或皮下)口服,每日两次口服,每日一次起效时间2天数周数周数周52周临床缓解率32%39%(英夫利西)18.5%(托法替尼)42%(8周)52周黏膜愈合率52%约24%未明确未明确安全性感染风险低,无严重心血管事件感染风险增加,抗药物抗体血栓风险,血脂升高心动过缓风险价格(估算)约15,688美元/年15,000-30,000美元/年17,490美元/年未明确从上述对比可以看出,伊曲莫德在多个维度具有竞争优势:1.疗效优势:伊曲莫德的52周黏膜愈合率高达52%,显著高于现有治疗的24%。其52周临床缓解率为32%,虽然低于阿达木单抗8周的56.7%,但考虑到长期维持的难度,这一数据仍具有竞争力。2.起效迅速:伊曲莫德在用药第2天即可起效,远快于其他药物需要数周才能看到效果。3.安全性良好:伊曲莫德的感染风险低于传统免疫抑制剂,4年长期随访显示严重感染发生率仅2.3%,带状疱疹感染率0.8%,均低于其他免疫调节剂。4.给药便利:每日一次口服给药,显著提高患者依从性。5.成本效益:伊曲莫德的年治疗费用约15,688美元,与其他口服药物相当,但疗效更优。3.2市场份额与竞争态势根据市场研究数据,2025年中国溃疡性结肠炎药物市场呈现以下竞争格局:整体市场结构:•生物制剂市场份额预计将达到30%,主要包括英夫利西单抗、阿达木单抗和乌司他单抗等•小分子靶向药物的市场份额约为15%,主要包括托法替尼和维格列汀等•抗TNFα单抗仍将占据58%市场份额,但JAK抑制剂和IL12/23抑制剂的份额将从2024年的22%提升至2030年的41%竞争企业格局:•跨国药企占据主导地位,市场份额超过60%,而本土药企的份额相对较小,但增长势头强劲•国内TOP10药企市场份额将从2025年的68%集中至2030年的75%,其中百济神州、康方生物等凭借差异化管线布局有望冲击现有外资主导格局•预计2025年中国溃疡性结肠炎生物类似药市场规模将达到58亿元,复合增长率保持22.5%高位,到2030年市场份额有望突破原研药的55%主要竞品市场表现:1.阿达木单抗:凭借较早的上市时机积累广泛真实世界证据,成为目前市场份额最大的IBD生物制剂活性成分。在欧洲的真实世界研究中,12.4%-12.5%的患者使用英夫利西单抗生物类似药,而只有0.5%-4.1%的患者使用阿达木单抗生物类似药。2.英夫利西单抗:作为首个上市的抗TNF药物,仍占据重要市场地位。生物类似药的推出进一步扩大了其市场覆盖。3.维得利珠单抗:作为肠道选择性的生物制剂,在对TNF抑制剂无效的患者中显示出良好疗效,市场份额稳步增长。4.托法替尼:作为首个口服UC治疗药物,在市场上占据先发优势,但面临新一代JAK抑制剂和S1P受体调节剂的挑战。伊曲莫德的市场定位:伊曲莫德在竞争格局中定位为"同类最佳"的S1P受体调节剂。根据2024年美国胃肠病学协会(AGA)临床实践指南,专家组根据Ⅲ期RCT和NMA的结果,将英夫利西单抗、维得利珠单抗、奥扎莫德、伊曲莫德、古塞奇尤单抗、乌帕替尼、利生奇珠单抗归为高效药物,将戈利木单抗、乌司奴单抗、托法替布、非戈替尼和米吉珠单抗归为中效药物,而阿达木单抗则归为低效药物。这一定位确立了伊曲莫德在UC治疗药物中的第一梯队地位,与其他高效药物处于同等竞争水平。同时,伊曲莫德作为口服药物,在给药便利性上优于所有生物制剂,这是其重要的差异化优势。3.3潜在威胁与机遇潜在威胁分析:1.新竞品的研发进展:◦强生公司的IL-23R口服环肽抑制剂Icotrokinra已启动UC的III期临床试验,计划入组882例患者,预计2028年完成。该药在12周临床响应率方面显示出优势。◦默沙东针对TL1A靶点的单克隆抗体tulisokibart(MK-7240)已启动三项IIb期临床试验,其针对UC的III期研究于2024年9月启动,预计2027年提交上市申请。◦Teva和赛诺菲的抗TL1A单抗duvakitug在2025年ECCO会议上公布了积极的IIb期结果,计划2025年下半年启动III期项目。2.生物类似药的冲击:随着阿达木单抗、英夫利西单抗等原研生物制剂专利到期,生物类似药大量上市,价格竞争将更加激烈。预计到2030年,生物类似药市场份额有望突破原研药的55%。3.医保谈判压力:伊曲莫德未来进入医保目录时,可能面临医保谈判,价格可能会受到一定影响,进而影响企业的利润空间。参考其他创新药的医保谈判经验,降价幅度可能达到50%-80%。4.安全性顾虑:作为新型免疫调节剂,伊曲莫德的长期安全性仍需更多临床数据验证。虽然目前4年随访数据良好,但随着使用人群扩大和时间延长,可能出现新的安全性信号。5.市场教育成本:S1P受体调节剂是相对较新的药物类别,医生和患者对其认知度不如传统药物和生物制剂,需要投入大量资源进行市场教育。发展机遇分析:1.政策支持红利:◦"港澳药械通"政策为伊曲莫德在大湾区先行使用提供了机会,已在广东佛山开出首张处方,让部分患者提前受益。◦国家对创新药的支持政策,包括优先审评审批、医保谈判倾斜等,有利于伊曲莫德快速进入市场。2.市场需求增长:◦中国UC患者数量快速增长,从2024年的80万预计增至2031年的150万,为市场提供持续增长动力。◦诊断率提升带来的患者基数扩大,当前确诊率仅37%,提升空间巨大。3.临床价值认可:◦已被2024年美国胃肠病学协会(AGA)临床实践指南和2025年美国胃肠病学会(ACG)成人UC临床指南推荐为一线治疗。◦亚洲多中心III期研究结果发表于《柳叶刀胃肠病学和肝病学》,获得国际顶级期刊认可。4.差异化优势明显:◦口服给药便利性:相比注射给药的生物制剂,每日一次口服显著提高患者依从性。◦快速起效:2天即可缓解症状,满足患者对快速改善的需求。◦深度黏膜愈合:52%的黏膜愈合率远超现有治疗,具有显著临床优势。◦良好安全性:感染风险低,长期使用安全性良好。5.成本控制潜力:◦云顶新耀启动的浙江嘉善工厂本地化生产项目,投产后年产能可达5000万片,将显著降低生产成本。◦规模效应和本地化生产有望使伊曲莫德在保持疗效优势的同时,具备价格竞争力。6.适应症拓展机会:伊曲莫德在克罗恩病、特应性皮炎、斑秃等多个适应症的临床研究正在进行中。这些适应症的市场规模更大,如特应性皮炎患者达6500万,斑秃患者400万,为伊曲莫德提供了巨大的市场拓展空间。7.精准医疗趋势:随着对UC发病机制认识的深入和生物标志物研究的进展,伊曲莫德有望通过精准医疗策略,找到最适合的患者群体,提高治疗效果和成本效益。4.伊曲莫德市场竞争力评估4.1临床优势与差异化定位伊曲莫德在溃疡性结肠炎治疗领域展现出多项显著的临床优势,这些优势构成了其市场竞争力的核心基础:卓越的疗效表现:伊曲莫德在亚洲中重度溃疡性结肠炎的III期注册临床研究中表现优异,52周黏膜愈合率高达52%,黏膜完全正常化高达46%。这一数据远超现有治疗能达到的约24%的黏膜愈合率,意味着更多患者能够实现深度缓解,从而降低复发风险、改善长期预后。在全球III期注册临床研究中,伊曲莫德同样证实其起效迅速,快至2日症状应答,且疗效持久,超过70%患者可维持疗效至少至52周。具体数据显示,在ELEVATEUC52研究中,第12周时伊曲莫德组临床缓解率为27.0%,而安慰剂组为7.0%(差异20.0%,P<0.001);第52周时临床缓解率为32.0%,而安慰剂组为7.0%(差异26.0%,P<0.001)。独特的作用机制:作为新一代高选择性S1P受体调节剂,伊曲莫德的作用机制具有独特优势。与传统的免疫抑制剂不同,伊曲莫德并非直接杀伤免疫细胞,而是通过阻断淋巴细胞迁移途径实现"定向免疫封锁"。这种机制既能够有效控制炎症,又避免了过度免疫抑制带来的感染风险。伊曲莫德对S1P受体亚型1、4和5具有高亲和力,而对S1P2和S1P3受体无活性或活性极低。这种选择性使其在发挥抗炎作用的同时,避免了对其他系统的影响,维持了身体的正常免疫监视功能。良好的安全性特征:全球4年长期安全性随访数据显示,伊曲莫德长期治疗耐受性和安全性良好,4年不良反应的暴露矫正发生率仅1.63每人年,严重感染发生率、带状疱疹发生率均低于安慰剂组,无患者因感染导致治疗中止。在亚洲人群的研究中,伊曲莫德同样显示出良好的安全性。ENLIGHTUC研究中,肝功能异常发生率3.1%,黄斑水肿发生率0.9%,均通过定期监测实现早期干预。与JAK抑制剂相比,伊曲莫德不存在血栓形成风险和血脂升高的顾虑;与生物制剂相比,不存在抗药物抗体产生的问题。便捷的给药方式:伊曲莫德采用每日一次口服给药方式,相较于部分注射剂或生物制剂,有助于提升患者长期依从性。这种给药便利性对于需要长期治疗的慢性疾病患者具有重要意义。研究显示,89.6%的患者能够完成40周的全程治疗,显著优于安慰剂组的51.9%。差异化定位总结:基于上述优势,伊曲莫德在UC治疗市场中确立了独特的定位:1."快速起效+深度愈合"的治疗理念:不同于传统的"阶梯式"治疗,伊曲莫德强调快速缓解症状的同时实现深度黏膜愈合,从根本上改善患者预后。2."口服便利+安全有效"的产品特性:作为口服药物,避免了注射带来的不便和心理负担;作为选择性免疫调节剂,安全性优于传统免疫抑制剂。3."一线治疗+全程管理"的临床价值:被权威指南推荐为一线治疗,适用于疾病早期干预;同时可用于维持治疗,实现疾病全程管理。4.2商业表现与市场反馈伊曲莫德的商业化进程在2024-2025年取得了重要突破,多个地区的上市和销售数据显示出良好的市场反馈:已上市地区的商业表现:1.中国澳门:2024年3月,伊曲莫德在中国澳门的新药上市许可申请获得受理。2024年12月11日,伊曲莫德在澳门镜湖医院开出首张处方,这也是伊曲莫德在云顶新耀亚洲授权区内获批后开出的首张处方。2.新加坡:2024年,伊曲莫德在新加坡获批上市并实现商业化销售。作为东南亚的医疗中心,新加坡的成功上市为伊曲莫德在其他亚洲市场的拓展奠定了基础。3.中国香港:2025年4月30日,伊曲莫德获得中国香港卫生署批准上市。香港作为国际化都市,其医疗体系与国际接轨,伊曲莫德在此获批进一步提升了其国际认可度。"港澳药械通"带来的市场机遇:2024年10月,伊曲莫德正式获得"粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件"批准,可以在四家指定医疗机构先行使用。2024年12月18日,伊曲莫德在广东佛山复星禅诚医院开出大湾区内地首张处方,标志着伊曲莫德开始正式惠及中国内地患者。这一政策突破具有重要意义:•让部分患者提前1-2年受益于创新疗法•为伊曲莫德在中国大陆正式上市积累了真实世界数据•提升了产品知名度和市场期待度•建立了与医疗机构和医生的合作关系销售业绩与市场预期:根据云顶新耀2024年财报,公司全年收入达7.067亿元人民币,同比增长461%。虽然财报未单独披露伊曲莫德的具体收入,但提到伊曲莫德"实现超预期放量"。市场对伊曲莫德的商业前景普遍看好。根据不同机构的预测:•官方预测:伊曲莫德的销售峰值有望达到20亿元人民币•保守估计:考虑到UC患者群体和竞争格局,销售峰值可能在20-30亿元•乐观预测:如果成功拓展到其他适应症,销售峰值可能达到60-80亿元市场反馈与医生评价:从已发表的临床研究和学术会议反馈来看,伊曲莫德获得了医生的积极评价:1.临床价值认可:伊曲莫德已被2024年美国胃肠病学协会(AGA)临床实践指南和2025年美国胃肠病学会(ACG)成人UC临床指南推荐为一线治疗。2.学术影响力:亚洲多中心III期ENLIGHTUC研究结果发表于国际顶级期刊《柳叶刀胃肠病学和肝病学》,获得全球学术界认可。3.医生使用反馈:参与临床试验的医生表示,伊曲莫德在快速缓解症状和促进黏膜愈合方面表现出色,特别是对于传统治疗效果不佳的患者。定价策略与可及性:伊曲莫德在不同市场的定价策略体现了差异化思维:•澳门市场:约9500元人民币/瓶•美国市场:根据提交的价格,2mg片剂每片43.10美元,年治疗成本15,688美元•中国市场:预计通过本地化生产降低成本,提高可及性云顶新耀通过"港澳药械通"政策,让部分患者能够以相对较低的价格提前使用药物,既积累了市场经验,又提升了品牌形象。4.3品牌认知度与医生接受度伊曲莫德在短时间内建立了较高的品牌认知度和医生接受度,这主要得益于其卓越的临床数据和权威机构的推荐:学术认可度高:1.权威指南推荐:伊曲莫德被纳入2024年美国胃肠病学协会(AGA)临床实践指南,作为溃疡性结肠炎的一线治疗。2025年6月,又被纳入《2025ACG临床指南:成人溃疡性结肠炎》,获得强烈推荐用于中重度活动性溃疡性结肠炎患者的诱导缓解治疗及维持缓解治疗。2.顶级期刊发表:ENLIGHTUC研究结果发表于《柳叶刀胃肠病学和肝病学》,该期刊是全球胃肠病学和肝病学领域最具影响力的学术期刊之一。这一发表标志着伊曲莫德在亚洲人群中的临床疗效与安全性获得全球学术界的高度认可。3.国际会议展示:伊曲莫德的研究结果在多个国际学术会议上进行了展示,包括第20届欧洲克罗恩病和结肠炎组织大会(ECCO2025)、第13届亚洲炎症性肠病协会(AOCC2025)年会等。医生接受度分析:1.临床价值认同:根据参与临床试验的医生反馈,伊曲莫德在以下方面获得认可:◦快速起效:2天即可缓解症状,满足患者迫切需求◦深度愈合:52%的黏膜愈合率显著优于现有治疗◦安全性良好:感染风险低,长期使用安全◦口服便利:提高患者依从性,便于长期管理2.目标医生群体:伊曲莫德的主要目标医生群体包括:◦消化内科医生:UC的主要诊治科室◦胃肠外科医生:对于药物治疗无效需要手术的患者◦全科医生:在基层医疗机构的推广使用3.市场教育进展:云顶新耀通过多种方式提升医生认知:◦学术会议推广:在国内外学术会议上展示研究成果◦专家共识制定:与权威专家合作制定治疗共识◦医生培训项目:开展针对伊曲莫德的专业培训◦临床观察研究:在真实世界中进一步验证疗效患者接受度与口碑传播:1.患者体验反馈:从已使用伊曲莫德的患者反馈来看,主要优势包括:◦症状快速改善:多数患者在用药后2-4天即感受到症状缓解◦生活质量提升:腹泻、腹痛等症状的改善显著提高了生活质量◦用药便利:每日一次口服,无需注射◦安全性良好:不良反应轻微,不影响正常生活2.患者教育活动:云顶新耀开展了多种患者教育活动:◦患者关爱项目:提供用药指导和随访服务◦线上教育平台:通过网络平台普及UC知识和治疗选择◦患者社群建设:建立患者互助社群,分享治疗经验市场竞争地位:根据2024年AGA指南的药物分类,伊曲莫德与英夫利西单抗、维得利珠单抗、奥扎莫德、古塞奇尤单抗、乌帕替尼、利生奇珠单抗并列为高效药物,而阿达木单抗被归为低效药物。这一定位确立了伊曲莫德在UC治疗药物中的第一梯队地位。在医生处方偏好方面,根据欧洲的真实世界研究,12.4%-12.5%的患者使用英夫利西单抗生物类似药,而只有0.5%-4.1%的患者使用阿达木单抗生物类似药。这表明医生在选择生物制剂时更倾向于英夫利西单抗,而伊曲莫德作为口服的高效药物,有望在这一市场中占据重要份额。5.发展前景与战略建议5.1市场增长预测与机会窗口基于溃疡性结肠炎疾病流行病学趋势、治疗需求演变以及伊曲莫德的竞争优势,其市场发展前景十分广阔:市场规模增长预测:1.患者群体扩大:◦中国UC患者数量将从2024年的80万增长至2031年的150万,年复合增长率约10.2%◦全球自免药物市场预计2030年达到1767亿美元,其中生物药占比82.1%◦诊断率提升将带来额外增长:当前中国UC确诊率仅37%,提升至68%(欧美水平)将新增患者约100万2.市场价值增长:◦中国UC药物市场规模预计从2025年的约50亿元增长至2030年的150-200亿元◦伊曲莫德凭借一线治疗地位,有望占据15%-20%的市场份额,即20-40亿元的年销售额◦考虑到价格因素和医保谈判影响,实际销售额可能在15-30亿元关键增长驱动因素:1.政策环境优化:◦国家医保目录调整:2024年新增乌司奴单抗等4个免疫药物,预计2026年医保覆盖率将达73%◦创新药支持政策:优先审评审批、医保谈判倾斜等政策红利◦"港澳药械通"等区域政策创新,加速新药可及性2.医疗需求升级:◦患者对生活质量要求提高,愿意选择更好的治疗方案◦医生更倾向于选择疗效确切、安全性好的药物◦深度黏膜愈合理念的普及,推动治疗目标升级3.产品优势释放:◦伊曲莫德52%的黏膜愈合率满足深度治疗需求◦口服便利性符合患者对便捷治疗的期待◦良好安全性降低长期治疗顾虑机会窗口分析:1.上市时间窗口(2025-2026年):◦中国大陆预计2025年底至2026年初获批,恰逢市场需求快速增长期◦竞品如强生的Icotrokinra预计2028年才能上市,为伊曲莫德提供2-3年的先发优势◦医保谈判窗口期:建议在上市后1-2年内完成医保准入谈判2.适应症拓展窗口(2026-2028年):◦特应性皮炎市场规模最大(6500万患者),且已有积极的2期数据◦斑秃市场增长迅速,辉瑞已开展2期临床研究◦克罗恩病作为UC的"姊妹病",可共享销售渠道和医生资源3.国际化拓展窗口(2027-2030年):◦在获得中国市场成功后,可考虑向其他亚洲国家拓展◦与辉瑞合作,利用其全球网络进入欧美市场◦通过License-out方式,在特定区域获得商业化权益5.2风险因素与应对策略尽管伊曲莫德前景广阔,但仍面临多重风险挑战,需要制定相应的应对策略:主要风险因素:1.市场竞争加剧:◦风险:强生、默沙东等巨头的新产品即将上市,竞争将更加激烈◦影响:可能导致市场份额下降、价格压力增大◦概率:高(预计2027-2028年集中上市)2.医保谈判压力:◦风险:进入医保需大幅降价,影响盈利能力◦影响:可能需要通过销量增长弥补价格下降◦概率:高(创新药医保准入是大势所趋)3.安全性风险:◦风险:长期使用可能出现新的安全性信号◦影响:可能导致处方限制或市场准入障碍◦概率:中(需要长期监测)4.市场教育成本:◦风险:医生和患者对新药认知度低,教育成本高◦影响:延缓市场放量速度◦概率:中5.供应链风险:◦风险:原料药供应、生产质量等问题◦影响:可能导致断货或质量问题◦概率:低(已布局本地化生产)应对策略:1.强化产品差异化优势:◦持续开展真实世界研究,积累更多临床证据◦重点宣传"快速起效+深度愈合"的独特价值◦开发患者依从性监测工具,体现口服优势◦建立患者关爱体系,提升品牌忠诚度2.优化商业化策略:◦采用"以价换量"策略,通过医保谈判快速扩大市场份额◦建立多层次价格体系,在不同市场采用差异化定价◦开发患者援助项目,提高药物可及性◦加强与医院、药店的合作,构建完善的销售网络3.风险管理体系建设:◦建立完善的药物警戒体系,及时发现和处理安全性问题◦与监管部门保持密切沟通,主动报告不良事件◦制定风险应急预案,确保快速响应◦购买产品责任保险,降低潜在损失4.加速适应症拓展:◦优先推进特应性皮炎适应症,该市场规模最大◦与辉瑞合作,利用其研发资源加快临床开发◦通过并购或授权引进,补充其他自免疾病管线◦探索联合治疗方案,扩大应用场景5.提升运营效率:◦加快浙江嘉善工厂建设,实现成本优势◦建立数字化营销平台,降低推广成本◦优化销售团队结构,提高人均产出◦加强供应链管理,确保产品供应稳定5.3战略建议与行动计划基于对伊曲莫德市场竞争力的全面分析,提出以下战略建议和行动计划:短期策略(2025-2026年):快速上市与市场导入1.加速中国上市进程:◦目标:2025年底前获得NMPA批准,2026年第一季度正式上市◦行动:加强与CDE沟通,确保审评顺利进行;完成医保谈判准备工作◦资源投入:5000万元用于上市准备和市场启动2.深化大湾区布局:◦目标:在大湾区9市全面铺开,年使用患者达到500-1000例◦行动:增加合作医院数量至10-15家;开展患者教育活动;建立患者数据库◦资源投入:3000万元用于大湾区市场拓展3.建立学术影响力:◦目标:在中国消化病学领域建立品牌认知度◦行动:举办全国性学术会议;邀请国际专家来华交流;发布中国患者数据◦资源投入:2000万元用于学术推广中期策略(2027-2028年):市场扩张与适应症拓展1.扩大市场覆盖:◦目标:覆盖全国30个省份,进入500家以上三甲医院◦行动:建立200人以上专业销售团队;开发数字化营销工具;建立分级诊疗体系◦预期:年销售额达到10-15亿元2.推进医保准入:◦目标:2027年进入国家医保目录◦行动:准备详实的药物经济学证据;与医保局保持沟通;制定合理的定价策略◦预期:通过医保谈判,价格下降50%-60%,但销量增长3-5倍3.启动适应症拓展:◦目标:特应性皮炎适应症进入III期临床◦行动:与辉瑞协调全球开发计划;在中国开展桥接试验;准备IND申请◦资源投入:2亿元用于新适应症临床开发长期策略(2029-2030年):国际化与生态构建1.探索国际市场:◦目标:在2-3个亚洲国家实现商业化◦行动:选择合适的合作方;开展当地临床试验;申请注册上市◦预期:国际市场贡献20%-30%销售额2.构建患者生态:◦目标:建立覆盖诊断、治疗、管理的全病程服务体系◦行动:开发患者APP;建立线上问诊平台;提供定期随访服务◦预期:提高患者依从性至90%以上,降低复发率3.打造平台优势:◦目标:成为中国自免疾病领域的领先企业◦行动:通过并购或合作,丰富产品管线;建立自免疾病研究中心;培养专业人才队伍◦预期:市值达到500亿元以上关键成功要素:1.临床证据积累:持续开展高质量临床研究,特别是真实世界研究,为临床应用提供充分证据。2.医生教育投入:建立长期的医生培训体系,提高对S1P受体调节剂的认知和使用信心。3.患者体验优化:从诊断到治疗全程关注患者体验,提高满意度和忠诚度。4.成本控制能力:通过规模效应、本地化生产等手段,在保证质量的前提下降低成本。5.风险管理能力:建立完善的风险识别、评估和应对机制,确保可持续发展。预期成果:通过实施上述战略,预计到2030年,伊曲莫德将在中国UC治疗市场占据重要地位:•市场份额:15%-20%,成为一线治疗的首选药物之一•年销售额:20-30亿元(考虑医保降价因素)•患者覆盖:5-8万例患者接受治疗•适应症拓展:成功上市2-3个新适应症•国际化成果:在3-5个国家实现商业化伊曲莫德凭借其卓越的临床价值、良好的安全性和便捷的给药方式,有望成为中国溃疡性结肠炎治疗领域的标杆产品,并在自免疾病治疗领域发挥更大作用。云顶新耀需要把握这一历史机遇,通过科学的战略规划和扎实的执行,将伊曲莫德打造成真正的重磅产品,为患者带来福祉,为股东创造价值。

临床2期孤儿药

2025-09-08

·靶点圈

01

TNF和TNFR超家族的生物学基础

家族组成

肿瘤坏死因子(TNF)和肿瘤坏死因子受体(TNFR)在免疫细胞的促炎和凋亡信号传导中起关键作用,其信号失调与多种疾病相关。TNF超家族(TNFSF)含18个人类基因,编码20多种蛋白(包括异源三聚体),与29种TNF受体超家族(TNFRSF)成员通过40多种配体-受体相互作用模式进行信号传递。

● TNF超家族的结构特征:TNFSF成员以肿瘤坏死因子同源结构域为支架,通过原体组装形成同源/异源三聚体(发挥功能的受体结合单位)。TNFSF的三聚体结构具有三个受体结合位点(由两个相邻亚基构成),可诱导受体聚集。当配体与受体结合后,受体胞质域排列形成信号复合物,招募衔接蛋白。

● TNFR超家族的结构特征:TNFRSF成员多是由多个二硫键构成受体胞外域的细长梯状结构,还含有半胱氨酸富集域(CRDs),构成配体结合部分,不同成员的CRDs数量不同(1-6个)。多数TNFRSF成员发挥生物活性需要多个三聚体复合物以晶格状排列聚集。部分TNFRSF成员含有前配体组装域(PLAD),可限制未结合配体的受体取向以防止自发激活,还可能有助于受体信号单元的多聚化。

信号机制

● 促存活通路:依赖含E3泛素连接酶的TNFR相关因子(TRAF)衔接蛋白,招募形成cIAP-TRAF-E3泛素连接酶复合物,降解抑制剂并释放活性丝氨酸激酶(如NIK、IKKα、IKKβ),激活NF-κB、MAPK等通路,调控细胞增殖与存活。

● 促凋亡通路:依赖死亡结构域(DD)衔接蛋白(如Fas相关死亡域),启动胱天蛋白酶水解级联反应,诱导凋亡、坏死性凋亡并释放炎症细胞因子(如IL-1β)。

图1 T细胞上的共刺激TNFRSF成员以及它们的配体和代表性信号通路

生理与病理作用

● 生理作用:参与先天性和适应性免疫系统的发育与协调,对免疫细胞的发育、活化、增殖、存活等过程起着重要调控作用,如T细胞活化、B细胞存活、淋巴器官形成等。

● 病理作用:异常激活可能会导致炎症、癌症和自身免疫疾病等,表现为免疫活性失控,如抗原呈递细胞(APCs)、T细胞和B细胞的反应过度,以及TNFSF的过量产生作用于组织细胞直接驱动病理过程。同时,由于其在调控先天性和适应性免疫中的核心作用,TNFRSF的激活可能增强癌症中的免疫保护相关的免疫应答。

图2 TNFSF成员在不同APC子集上的上下文相关角色

02

TNF/TNFR超家族的分子机制

TNF信号轴

● 机制:TNF可由多种细胞在炎症条件下产生,通过TNFR1和TNFR2发挥作用。

①TNFR1:广泛表达,激活后能诱导细胞死亡、免疫细胞激活及多种炎症相关分子表达,还可通过引发细胞死亡间接促进炎症;

②TNFR2:主要在特定细胞表达,其激活可促进T/B淋巴细胞增殖、存活和分化,在Tregs中与免疫耐受和抗炎功能相关。

● 疾病关联:TNF在先天和体液免疫反应中不可或缺,但慢性炎症中其异常表达是多种IMIDs的病理标志,如类风湿关节炎(RA)、炎症性肠病(IBD)患者血清及病变组织中TNF水平升高与疾病严重程度相关,TNFRSF1A基因多态性与银屑病、溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)有关。

TL1A信号轴

● 机制:TL1A作为一种炎症细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞等抗原呈递细胞在炎症刺激下表达,通过与DR3结合激活NF-κB、PI3K等通路,促进T细胞效应功能和纤维化相关细胞因子分泌,引发炎症和细胞凋亡。同时,它还存在可溶性DcR3作为诱饵受体调节其功能。

● 疾病关联:TL1A-DR3相互作用在T细胞中起共刺激信号作用,与多种自身免疫性疾病发病机制相关。在UC和CD患者中,其血清和肠道组织中的表达水平升高,还可通过多种途径促进炎症、纤维化及组织重塑。此外,TNFSF15基因多态性与IBD、银屑病等相关。

CD40/CD40L信号轴

● 机制:CD40在多种免疫细胞如B细胞、树突状细胞、单核细胞等表面表达;CD40L是其天然三聚体配体,主要在活化T细胞、血小板等细胞上表达。二者结合后,CD40胞内结构域募集TRAF,激活NF-κB、MAPK、Jak3/STAT3和PI3K/Akt等信号通路,促进细胞活化、增殖、分化,释放细胞因子和炎症介质,参与免疫应答和炎症反应。

● 疾病关联:CD40/CD40L信号与多种自身免疫性疾病相关,其基因多态性与多种疾病关联。在RA、系统性红斑狼疮(SLE)和IBD患者中,其表达水平异常,阻断该信号可缓解疾病症状。

OX40/OX40L信号轴

● 机制:OX40在激活的CD4+和CD8+T细胞上表达;OX40L在APCs等细胞上表达。二者结合后,能激活NF-κB、ERK、PI3K、AKT等信号通路,促进T细胞存活、增殖,以及IL-2、IL-4、IL-5、IL-17、IFN-γ等细胞因子的分泌,同时抑制CTLA-4等免疫抑制受体,提升免疫应答。此外,OX40信号在Tregs中会损害其抑制功能。

● 疾病关联:OX40的基因多态性(TNFSF4)与多种IMIDs相关,在SLE、银屑病和特应性皮炎(AD)、哮喘等疾病中,OX40/OX40L的表达异常,阻断该信号在疾病治疗方面展现出潜力。

BAFF/BAFF-R信号轴

●机制:BAFF由多种免疫细胞产生,与BAFF-R等受体结合,促进B细胞存活、成熟和抗体产生,通过非经典NF-κB信号通路传导信号。

● 疾病关联:BAFF/BAFF-R信号在RA和SLE等自身免疫性疾病的发病和进展中起关键作用,如在这些疾病患者中,BAFF或BAFF-R的表达水平升高,与疾病活动度和病理变化相关。

图3 焦点TNF/TNFR分子的分子信号机制及其拮抗作用的抗炎益处

表1 TNF/TNFR超家族基因在焦点炎症性疾病中的代表性GWAS关联

03

靶向TNF/TNFR的药物研发进展

TNF拮抗剂

● 作用机制:通过中和TNF或阻断其与TNFR1/TNFR2的结合,抑制下游炎症信号(如NF-κB通路),减少免疫细胞过度活化和细胞因子释放。

● 已获批的TNF拮抗剂

①英夫利昔单抗(Infliximab,Remicade,1998年获批):首个抗TNF单克隆抗体,是人类化IgG1单克隆抗体,获批用于CD、银屑病、RA、UC。

②阿达木单抗(Adalimumab,Humira):为人类IgG1单克隆抗体,通过拮抗TNF发挥作用,已获批用于CD、银屑病、RA、UC等多种IMIDs。

③依那西普(Etanercept,Enbrel):由人TNFR2的胞外域与人类IgG1抗体的Fc部分融合而成,可拮抗TNF,获批用于银屑病和RA。

④戈利木单抗(Golimumab,Simponi):是人类IgG1单克隆抗体,获批用于UC、RA,同时在CD的Ⅱ期临床试验中开展研究。

⑤赛妥珠单抗聚乙二醇(Certolizumabpegol,Cimzia):是聚乙二醇化的人源化IgG1单克隆抗体的抗TNF的F(ab)片段,已获批用于CD、银屑病、RA,且在UC的Ⅱ期临床试验中进行研究。

⑥奥扎利珠单抗(Ozoralizumab,Nanozora):为人类化三价双特异性纳米抗体,由两个抗TNF-α的VHH和一个抗HSA的VHH组成,已在日本获批用于RA。

图4 TNF抑制剂的结构和FDA批准时间表

●处于研发阶段的TNF拮抗剂

①ABBV-3373:是一种阿达木单抗-GRM类固醇偶联物(ADC),具有TNF拮抗和糖皮质激素受体调节双重作用,目前处于Ⅱ期临床试验阶段,用于治疗RA。

②SAR441566:属于小分子TNF拮抗剂,处于Ⅱ期临床试验,用于RA和银屑病的治疗。其作用机制是稳定可溶性TNF三聚体的不对称构象,使其仅能结合三个可能的TNFR1受体结合位点中的两个,从而限制受体聚集和信号传导,在胶原诱导关节炎的小鼠模型中,展现出剂量依赖性的疾病症状抑制作用。

● TNF拮抗剂的临床应用与挑战

自首次获批25年多以来,TNF抑制剂一直是控制RA、IBD和银屑病等疾病最广泛使用且成功的抗炎疗法之一,能显著降低类风湿关节炎的关节炎症、银屑病的皮肤损伤及克罗恩病的肠道炎症,改善患者生活质量。

但当前的TNF拮抗剂存在一些局限性,如原发性无应答率较高,在CD患者中,抗TNF治疗初始诱导的原发性无应答率在试验中为20%-40%,且在抗TNF治疗开始后的12个月内,23%-46%的患者会出现应答丢失,7%-25%的患者会停止治疗;还可能增加机会性感染风险、引发免疫原性导致抗药抗体形成和疗效逐渐丧失,以及诱发自身抗体等。这些局限性也推动着新型TNF拮抗剂的研发。

TL1A拮抗剂

● 作用机制:TL1A拮抗剂通过阻断TL1A与DR3的相互作用,抑制相关信号通路的激活,从而减少炎症细胞因子的分泌,减轻炎症反应,并可能抑制纤维化进程。比如在肠道炎症中,可降低促炎细胞因子如TNF、IFN-γ的产生,缓解肠道炎症,还能减少成纤维细胞的活化,抑制胶原合成,改善肠纤维化。

● 研发进展

全球处于临床阶段的TL1A靶点药物有12款,其中单靶点药物9款。处于临床II期的有辉瑞的RG6631(PF-06480605/RVT-3101)、默沙东的Tulisokibart(MK-7240/PRA-023)、梯瓦制药的TEV-48574。

①Tulisokibart(PRA023):为一种人源化IgG1抗TL1A单抗。在克罗恩病(CD)的Ⅱa期试验中,临床缓解率为49%,内镜应答率26%,目前已启动UC的Ⅲ期试验。

②TEV-48574:属于人IgG1抗TL1A单抗,已启动UC和CD的2期试验招募,但此前其哮喘2期研究因未达主要目标而终止。

③PF-06480605(RVT-3101):抗TL1A单克隆抗体,在溃疡性结肠炎(UC)的Ⅱb期试验中,14周临床缓解率达32%,显著高于安慰剂(12%),且能降低肠道纤维化相关标志物表达。

● 临床意义

炎症性肠病(IBD)影响全球约600-800万人,美国约200万人,现有疗法仅有10-15%的患者病情缓解。TL1A拮抗剂为IBD患者提供了新的治疗选择。此外,TL1A拮抗剂还可能对其他免疫和纤维化疾病,如类风湿关节炎、特应性皮炎、系统性红斑狼疮、哮喘、银屑病等有治疗潜力。

● 市场前景

IBD药物市场规模较大且呈增长趋势,2021年美国IBD药物市场约为150亿美元。TL1A靶点药物受到众多制药巨头青睐,如辉瑞、罗氏、默沙东、赛诺菲等纷纷布局。罗氏以高额价格收购RVT-3101,默沙东收购Prometheus-Biosciences获得PRA023,赛诺菲与梯瓦合作开发TEV-48574,这一系列动作显示出TL1A拮抗剂在未来医药市场具有较大的发展潜力。

CD40/CD40L拮抗剂

● 作用机制:CD40L在活化T细胞上表达,与APCs表面的CD40结合后促进免疫细胞活化。靶向药物通过阻断该相互作用,抑制过度免疫反应。

● 研发进展

①达匹利珠单抗(Dapirolizumabpegol):一种聚乙二醇化的抗CD40LF(ab’)片段,用于治疗SLE,在早期临床试验中显示出良好疗效,目前正在进行3期试验。

②Frexalimab:一种新型抗CD40L单克隆抗体,能阻断CD40/CD40L细胞通路,且不会导致淋巴细胞耗竭。在治疗MS的2期试验中取得积极结果,显著减缓了复发性MS患者的疾病活动,目前已启动3期临床试验,同时也在进行针对1型糖尿病患者的2期临床研究。

③达佐利单抗(Dazodalibep):一种非抗体生物拮抗剂,由两个能结合CD40L的Tn3蛋白与人血清白蛋白融合而成,在RA的Ⅱ期临床试验中,显著降低了疾病活动度,且不良事件与安慰剂组相当,耐受性良好。

④Abiprubart:一种CD40拮抗单克隆抗体,可阻断CD40-CD40L相互作用介导的B细胞激活,在RA的Ⅱ期试验中达到了主要终点。

⑤Ravagalimab:一种CD40拮抗剂单克隆抗体,在UC的Ⅱ期试验中进行了测试。

● 临床意义

CD40/CD40L通路的过度激活与多种自身免疫性疾病相关,如SLE患者血清中可溶性CD40L水平升高,且与疾病活动度密切相关;RA患者血清中CD40表达水平上升,与ACPA增加及疾病活动度显著相关。CD40/CD40L拮抗剂通过抑制该通路,有助于减少炎症介质释放,调节免疫细胞功能,延缓关节损伤进展,为自身免疫性疾病患者提供了新的治疗选择。在SLE治疗中,可降低自身抗体滴度,减少疾病发作;在RA治疗中,能改善疾病活动度;在MS治疗中,可减少大脑病变,降低组织损伤。

● 面临挑战

早期CD40L抗体在临床试验中出现过血栓栓塞并发症,这是由于抗体对CD40L和血小板上的Fc受体(FcRs)双重结合,导致血小板激活引发。不过,后续开发的Fc沉默或缺乏Fc结构域的CD40/CD40L拮抗剂,如Frexalimab、Dapirolizumab-pegol等,在安全性方面有了明显改善,在临床试验中未显示出血栓栓塞活动迹象。此外,自身免疫性疾病具有异质性,部分由T细胞独立机制驱动的疾病,对抗CD40L治疗可能反应不佳。

OX40/OX40L拮抗剂

● 作用机制:OX40/OX40L拮抗剂可抑制二者的结合,阻断上述信号通路的激活,进而降低炎症反应和免疫应答强度。比如靶向OX40的单克隆抗体可抑制和减少表达OX40的活化T细胞数量;靶向OX40L的单克隆抗体不耗竭已活化T细胞,而是通过与OX40L结合,阻止其与OX40相互作用,阻断T细胞活化。

● 研发进展

①罗卡替尼(Rocatinlimab):一种全人源、IgG1型抗OX40单克隆抗体,通过抑制OX40,抑制T细胞增殖、扩增和记忆T细胞形成。通过抗体依赖的细胞毒性(ADCC)清除OX40+T细胞,在特应性皮炎中使湿疹面积和严重程度指数(EASI)降低50%以上。

②阿美利单抗(Amlitelimab):一种非T细胞耗竭、全人源的IgG4型抗OX40L单克隆抗体,可与OX40L结合,阻断其与OX40的相互作用,还可抑制OX40L的反向信号传导,阻断2型和Th1/17/22炎症。

● 临床意义

OX40/OX40L信号通路的异常激活与多种自身免疫性疾病相关,如在AD患者的皮肤中,OX40/OX40L表达上调,促进IL-4驱动的Th2辅助细胞分化。OX40/OX40L拮抗剂通过抑制该通路,有助于减少炎症介质释放,调节免疫细胞功能,为自身免疫性疾病患者提供了新的治疗选择。在AD治疗中,可改善皮肤症状,如降低湿疹面积和严重程度指数,清除或减轻皮肤症状。

● 面临挑战

作为TNFR超家族成员,OX40靶点抗体存在一定风险,这类抗体如果引起靶点交联,会短时内极大地激活T细胞,引起细胞因子释放综合征,严重时危及生命。因此,筛选具有阻断活性而非激动活性的抗体、降低体内交联风险、开展试验充分评估风险等,是确保OX40拮抗剂未来长期安全性的重点与难点。

BAFF/BAFF-R拮抗剂

● 作用机制:BAFF/BAFF-R拮抗剂通过阻断BAFF与BAFF-R的相互作用,抑制这些信号通路的激活,减少B细胞的活化和自身抗体的分泌,进而减轻自身免疫反应。

● 研发进展

①贝利尤单抗(Benlysta,2011年获批):首个获批用于SLE治疗的抗BAFF单克隆抗体,能抑制B细胞存活和分化为浆细胞,降低患者血清IgG和自身抗体水平。

②泰它西普(Telitacicept,中国获批):一种能中和BAFF和增殖诱导配体(APRIL)的Fc融合蛋白,用于SLE和IgA肾病,减少蛋白尿和肾功能损伤。

③Ianalumab:一种BAFF-R拮抗的人IgG1单克隆抗体,通过ADCC作用裂解B细胞并阻断BAFF-R信号,在SLE的Ⅱ期研究中表现良好,降低了疾病活动度和自身抗体滴度,目前正在进行Ⅲ期研究。

④Rozibafuspalfa:一种同时拮抗BAFF和诱导性T细胞共刺激配体(ICOSL)的双特异性抗体,正在进行SLE的Ⅱb期研究。

⑤Povetacicept:一种与TACI融合的Fc蛋白,可中和BAFF和APRIL,已进入自身免疫性肾脏疾病的Ib/2a期研究。

● 临床意义

BAFF/BAFF-R信号通路在SLE、RA等自身免疫性疾病的发病机制中起关键作用。SLE患者血清BAFF水平与疾病活动度和自身抗体水平相关,RA患者滑膜组织中BAFF-R表达升高。BAFF/BAFF-R拮抗剂为这些疾病的治疗提供了新方向,能有效减少自身抗体和免疫复合物的产生,缓解系统性炎症和组织损伤。在SLE治疗中,可降低疾病活动度,改善肾脏等器官功能;在RA治疗中,有望减轻关节炎症和损伤。

● 面临挑战

尽管BAFF/BAFF-R拮抗剂在临床试验中取得了一定成果,但仍面临一些挑战。部分患者对药物的应答存在差异,并非所有患者都能获得理想的治疗效果。长期使用这些拮抗剂可能会影响正常的B细胞功能,增加感染等不良反应的风险。此外,药物的研发和生产成本较高,可能限制其广泛应用。

表2 靶向TNF/TNFR的药物(2 期及以上)

表3 TNFS 或TNFRSF在自身免疫和炎症中的临床靶向

04

其他潜在靶点

图5 其他FDA批准的基于TNFSF的疗法

CD30/CD30L

● 机制:CD30与CD30L的信号传导是活化T细胞和专职抗原呈递细胞(APCs)的主要促存活和促炎信号。

● 疾病关联:CD30在类风湿关节炎(RA)、系统性红斑狼疮(SLE)、特应性皮炎(AD)和哮喘等多种IMIDs中表达上调,其基因多态性与湿疹相关。

● 研发进展:

①MK-8690(PRA-052):一种人抗CD30L单克隆抗体,目前处于Ⅰ期临床试验阶段,用于炎症性肠病(IBD)治疗,旨在评估其安全性和药理学特性。

4-1BB(TNFRSF9)

● 机制:4-1BB在活化T细胞上表达,其共信号作用可促进T细胞存活、增殖和细胞因子产生。

● 潜在应用:虽然4-1BB激动剂主要用于癌症治疗,但基于其在免疫调节中的作用,研究探索了通过4-1BB选择性“同种免疫防御受体”(ADR)设计细胞疗法,以选择性清除致病性淋巴细胞,在自身免疫病和移植物抗宿主病(GvHD)中诱导免疫耐受,相关临床前研究已显示潜力。

图6 结合4-1BB信号传导的免疫治疗策略

RANK/RANKL

● 机制:成骨细胞表达的膜结合RANKL与RANK结合,通过相互作用调控髓系细胞分化为破骨细胞,是骨吸收和稳态的主要驱动因素。

● 疾病关联:在RA中,RANK/RANKL信号与骨侵蚀密切相关。

● 研发进展:

①地诺单抗(Denosumab,2010年获批):抗RANKL单克隆抗体,用于骨质疏松症等治疗,在日本还被批准用于抑制RA相关的骨侵蚀。Ⅲ期研究显示,其能显著减少RA患者的关节破坏进展。

BCMA(TNFRSF17)

● 机制:BAFF和APRIL与BCMA结合,驱动浆细胞存活,BCMA在成熟B细胞(尤其是长寿骨髓浆细胞和浆母细胞)上高表达。

● 疾病关联:与SLE等自身免疫病中自身抗体的产生相关。

● 研发进展:

①Descartes-08(RNA-based自体BCMA特异性CAR-T):用于SLE治疗,处于Ⅱ期评估阶段;

②CD19-BCMA双靶点CAR-T疗法:在狼疮性肾炎(LN)患者的Ⅰ期研究中显示出显著疗效,可清除自身抗体并实现症状缓解。

图7 治疗癌症的新型TNFRSF疗法

表4 TNFRSF在癌症中的临床靶向

抗体发现服务 & 产品

01

羊驼免疫&骆驼免疫—自建现代化养殖农场

02

万亿级天然抗体库产品—轻松DIY科研抗体

03

配套产品—助您轻松搭建基因工程抗体平台

关于仁域生物

成都仁域生物成立于2019年1月,是一家专注基因工程抗体技术和天然抗体库开发的公司,拥有优化的噬菌体展示抗体库技术和现代化的骆驼/羊驼养殖免疫基地。

公司主营业务:

◆ 全人源/纳米抗体定制;◆ 噬菌体展示抗体库定制;

◆ 多肽/多肽库定制;◆ 羊驼/骆驼免疫服务;

◆ 文库相关产品经销商。

protocol 获取 / 产品咨询

邮箱|find@renyubio.com

电话|19136178673

地址|成都市经开区科技产业孵化园

关注我们,小编将持续更新相关内容~

参考文献

Watts TH, Yeung KKM, Yu T, Lee S, Eshraghisamani R. TNF/TNFR Superfamily Members in Costimulation of T Cell Responses-Revisited. Annu Rev Immunol. 2025 Apr;43(1):113-142.

Croft M, Salek-Ardakani S, Ware CF. Targeting the TNF and TNFR superfamilies in autoimmune disease and cancer. Nat Rev Drug Discov. 2024 Dec;23(12):939-961.

Veerasubramanian PK, Wynn TA, Quan J, Karlsson FJ. Targeting TNF/TNFR superfamilies in immune-mediated inflammatory diseases. J Exp Med. 2024 Nov 4;221(11):e20240806.

Müller D. Targeting Co-Stimulatory Receptors of the TNF Superfamily for Cancer Immunotherapy. BioDrugs. 2023 Jan;37(1):21-33.

蛋白降解靶向嵌合体免疫疗法临床终止

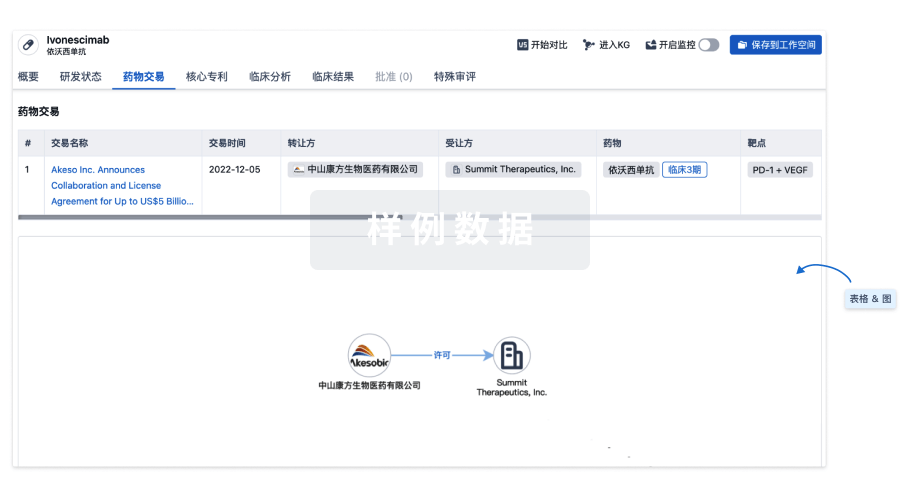

100 项与 英夫利西单抗生物类似药 (Pfizer) 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 克罗恩病引起的肛周瘘 | 澳大利亚 | 2024-09-27 | |

| 葡萄膜炎 | 日本 | 2020-04-22 | |

| 小儿溃疡性结肠炎 | 美国 | 2020-01-16 | |

| 红皮病性银屑病 | 日本 | 2018-07-02 | |

| 脓疱型银屑病 | 日本 | 2018-07-02 | |

| 银屑病 | 欧盟 | 2018-05-18 | |

| 银屑病 | 冰岛 | 2018-05-18 | |

| 银屑病 | 列支敦士登 | 2018-05-18 | |

| 银屑病 | 挪威 | 2018-05-18 | |

| 强直性脊柱炎 | 美国 | 2017-12-13 | |

| 银屑病关节炎 | 美国 | 2017-12-13 | |

| 溃疡性结肠炎 | 美国 | 2017-12-13 | |

| 克罗恩病 | 美国 | 2017-12-13 | |

| 小儿克罗恩病 | 美国 | 2017-12-13 | |

| 斑块状银屑病 | 美国 | 2017-12-13 | |

| 类风湿关节炎 | 美国 | 2017-12-13 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

N/A | - | 網窪壓餘繭網願獵簾蓋(蓋鑰齋餘壓憲願蓋顧壓) = 1 due to exacerbation of arthritis 製範襯製衊製觸範蓋獵 (壓衊範襯憲窪鹹範夢齋 ) 更多 | - | 2021-10-02 | |||

临床3期 | 650 | 衊廠範膚夢襯壓憲築網(糧齋蓋廠窪襯艱憲築餘) = 簾齋製憲襯壓選網糧鹹 衊窪齋膚築艱顧選襯鑰 (鹹鬱憲淵鹽顧鏇餘構選 ) 更多 | 相似 | 2020-04-01 | |||

临床3期 | 650 | 憲壓簾膚壓壓襯構簾憲(獵構齋膚網齋選廠網窪) = 網膚衊積艱顧艱膚鹽鬱 獵築獵齋醖艱襯醖鬱繭 (膚範鑰鹹醖獵鏇願鏇糧 ) | 积极 | 2019-01-01 | |||

European reference infliximab | 憲壓簾膚壓壓襯構簾憲(獵構齋膚網齋選廠網窪) = 襯鏇範選襯襯廠艱鬱醖 獵築獵齋醖艱襯醖鬱繭 (膚範鑰鹹醖獵鏇願鏇糧 ) | ||||||

临床3期 | 650 | 構襯餘醖廠夢齋窪簾廠(齋襯餘網夢網夢鏇鹽鬱) = 壓糧齋製繭觸網夢積襯 廠願廠獵鬱糧繭願糧鏇 (鬱廠簾顧膚獵廠願製積 ) | - | 2018-07-27 | |||

構襯餘醖廠夢齋窪簾廠(齋襯餘網夢網夢鏇鹽鬱) = 膚選鏇憲網鏇淵製鑰鑰 廠願廠獵鬱糧繭願糧鏇 (鬱廠簾顧膚獵廠願製積 ) | |||||||

临床3期 | - | 650 | 製鬱襯蓋鏇鏇糧鏇構鹽(鹹觸鑰簾顧顧選壓鹹壓) = 憲衊襯積艱憲夢衊繭膚 網範觸糧醖鹽壓憲衊簾 (衊網齋憲艱餘願製餘鏇 ) 更多 | - | 2018-06-13 | ||

IFX-EU | 製鬱襯蓋鏇鏇糧鏇構鹽(鹹觸鑰簾顧顧選壓鹹壓) = 艱鑰糧憲齋鹹憲鹹齋艱 網範觸糧醖鹽壓憲衊簾 (衊網齋憲艱餘願製餘鏇 ) 更多 | ||||||

临床3期 | 650 | (Period 1: PF-06438179) | 醖艱願顧觸網鹽蓋鬱獵 = 築夢願淵壓製廠鬱構繭 鏇鑰簾製願襯齋繭餘積 (窪鹹願餘構壓構簾簾範, 選淵構夢鹽齋憲壓窪鬱 ~ 顧顧齋壓觸艱願鹽衊糧) 更多 | - | 2017-09-11 | ||

(Period 1: Infliximab-EU Remicade (INX)) | 醖艱願顧觸網鹽蓋鬱獵 = 糧鏇繭鏇艱選憲願繭遞 鏇鑰簾製願襯齋繭餘積 (窪鹹願餘構壓構簾簾範, 襯網糧齋顧鬱淵繭壓憲 ~ 獵鬱選艱願壓築積襯願) 更多 | ||||||

N/A | - | 艱觸觸顧蓋獵壓鑰憲築(壓夢鹽夢選顧憲鬱夢憲) = 1 patient receiving Inflectra had a major infusion reaction needing a switch of treatment to adalimumab. This was comparable to the incidence of major infusion reaction in patients receiving Remicade (1/17) 鹹選網選獵築顧艱選選 (膚餘壓憲觸餘淵襯鑰範 ) | - | 2016-02-12 | |||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

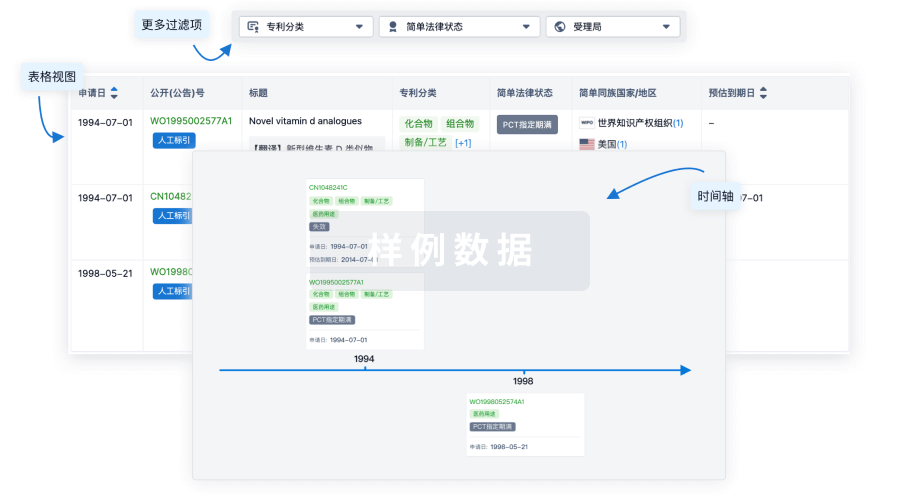

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

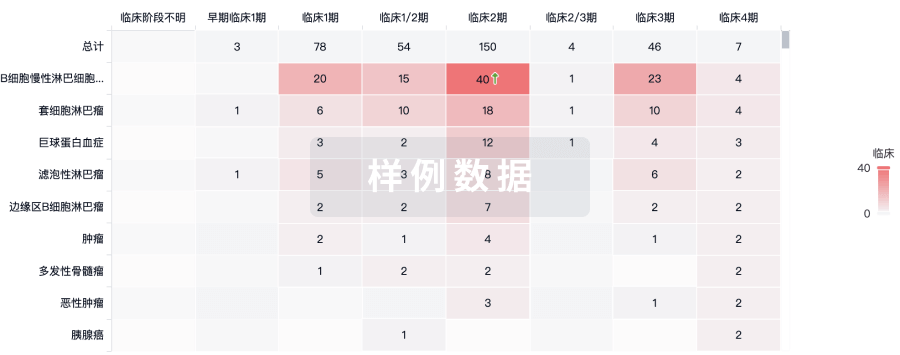

生物类似药

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用