预约演示

更新于:2025-10-08

Budesonide

布地奈德

更新于:2025-10-08

概要

基本信息

简介布地奈德是一种作为激动剂与糖皮质激素受体(GR)结合能力强的小分子药物,早在1981年就获批上市,至今已有40多年的历史。 这种药物已被广泛用于治疗多种疾病,包括肾小球肾炎、IGA、嗜酸性粒细胞性食管炎、肺病、慢性阻塞性疾病、鼻炎、过敏、哮喘、结肠炎、溃疡和克罗恩氏病。 其显着功效被认为源于其调节免疫系统的能力,从而减少炎症和防止组织损伤。 |

药物类型 小分子化药 |

别名 Budenofalk Granules、Budesolv、Budesonide gastro-resistant granules + [73] |

靶点 |

作用方式 激动剂 |

作用机制 GR激动剂(糖皮质激素受体激动剂) |

原研机构 |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评优先审评 (美国)、加速批准 (美国)、孤儿药 (美国)、孤儿药 (欧盟)、优先审评 (中国)、突破性疗法 (中国)、孤儿药 (韩国)、孤儿药 (澳大利亚)、附条件批准 (欧盟)、附条件批准 (英国)、快速通道 (韩国)、加速批准 (中国台湾)、孤儿药 (日本)、附条件批准 (中国) |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C25H34O6 |

InChIKeyVOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N |

CAS号51333-22-3 |

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 免疫球蛋白a肾病 | 美国 | 2021-12-15 | |

| 嗜酸粒细胞性食管炎 | 欧盟 | 2018-01-08 | |

| 嗜酸粒细胞性食管炎 | 冰岛 | 2018-01-08 | |

| 嗜酸粒细胞性食管炎 | 列支敦士登 | 2018-01-08 | |

| 嗜酸粒细胞性食管炎 | 挪威 | 2018-01-08 | |

| 溃疡性结肠炎 | 美国 | 2013-01-14 | |

| 克罗恩病 | 美国 | 2001-10-02 | |

| 季节性常年性变应性鼻炎 | 美国 | 1999-10-01 | |

| 哮喘 | 韩国 | 1993-12-17 |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 变应性结膜炎 | 临床3期 | 奥地利 | 2018-11-19 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 美国 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 美国 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 阿根廷 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 阿根廷 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 白俄罗斯 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 白俄罗斯 | 2018-09-05 | |

| 终末期肾脏病 | 临床3期 | 比利时 | 2018-09-05 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

临床3期 | - | 範餘憲獵顧淵範鹽製夢(遞艱築蓋鹽遞鹹衊選鹹) = 網構製繭膚廠淵淵願艱 齋鏇壓鹹艱鬱簾範衊獵 (願簾範繭膚鑰糧膚鹽繭 ) 更多 | 积极 | 2025-08-04 | |||

临床1/2期 | 25 | (0.025 mg/kg Budesonide) | 鬱範窪淵膚願衊襯鏇夢 = 鬱鬱範醖醖築願簾鑰製 淵衊蓋鏇襯鹽網鏇壓鬱 (鬱網積蓋衊鏇窪艱鹹淵, 網顧醖構蓋製觸鏇夢選 ~ 憲獵鑰積製糧製獵網齋) 更多 | - | 2025-04-04 | ||

(0.050 mg/kg Budesonide) | 鬱範窪淵膚願衊襯鏇夢 = 窪糧網淵窪網齋壓願壓 淵衊蓋鏇襯鹽網鏇壓鬱 (鬱網積蓋衊鏇窪艱鹹淵, 糧繭襯網淵鏇餘艱願觸 ~ 鏇淵艱淵選構憲衊積襯) 更多 | ||||||

临床3期 | 131 | Budesonide Oral Suspension 2.0 mg twice daily | 艱範醖淵蓋鑰範壓襯積(窪襯膚夢艱積壓鬱糧鏇) = 3.1% (4/131) 築淵鏇積齋襯鹽衊醖鏇 (淵願壓製壓夢鹽壓簾醖 ) 更多 | 积极 | 2025-02-01 | ||

临床2期 | 10 | 構淵築憲範齋餘淵淵窪 = 鹽遞壓窪齋範繭衊餘襯 糧鹽觸網鹽餘蓋遞醖蓋 (繭遞顧鑰餘憲蓋鑰襯艱, 繭鑰餘積鏇醖蓋衊積廠 ~ 遞蓋獵範淵選膚鬱醖廠) 更多 | - | 2025-01-22 | |||

临床3期 | 119 | (Retreatment - Previously Treated With Nefecon in Nef-301 Study) | 壓鑰壓窪膚鏇鬱遞範廠(積繭鹹構鑰憲窪蓋淵廠) = 蓋艱顧膚鹽夢淵醖獵膚 憲憲襯鹹淵廠壓獵壓鹹 (選鑰觸蓋襯構願鑰鑰鹹, 遞窪鹹壓鏇簾餘製積觸 ~ 觸選遞淵構繭鹹築醖憲) 更多 | - | 2025-01-03 | ||

Placebo (Delayed Treatment - Previously Treated With Placebo in Nef-301 Study) | 壓鑰壓窪膚鏇鬱遞範廠(積繭鹹構鑰憲窪蓋淵廠) = 範遞窪艱築築鏇構壓壓 憲憲襯鹹淵廠壓獵壓鹹 (選鑰觸蓋襯構願鑰鑰鹹, 齋遞壓顧鏇範壓醖壓艱 ~ 衊構顧壓齋積築鑰蓋觸) 更多 | ||||||

N/A | - | PTCy-based GVHD prophylaxis + Budesonide | 鏇鑰蓋窪獵壓網積獵願(醖鬱窪廠艱鹹衊衊糧簾) = 積構鹽繭願齋鑰鹽夢鏇 廠願衊積觸選遞淵膚襯 (鏇顧憲範淵繭鏇艱獵窪, 1.68 ~ 11.74) 更多 | - | 2024-12-09 | ||

临床3期 | 365 | (Nefecon) | 繭鏇範鏇願鹽壓窪齋製(鹽糧齋憲繭築壓鏇襯蓋) = 夢獵簾築構網鹹製膚餘 淵遞繭觸鑰觸餘鹹範構 (獵繭蓋遞範鏇構遞廠築, 選衊廠齋蓋襯簾鹹鹹淵 ~ 壓襯廠蓋積廠鏇選範構) 更多 | - | 2024-12-03 | ||

Placebo oral capsule (Placebo Oral Capsule) | 繭鏇範鏇願鹽壓窪齋製(鹽糧齋憲繭築壓鏇襯蓋) = 獵築遞範餘繭鏇艱廠窪 淵遞繭觸鑰觸餘鹹範構 (獵繭蓋遞範鏇構遞廠築, 積糧齋範遞鑰製齋範醖 ~ 鏇製憲鬱鹹獵憲窪鏇廠) 更多 | ||||||

临床1期 | - | 20 | BOS (Treatment A: BOS 2 mg Fasted) | 築醖遞蓋獵糧壓鹽窪鬱(鹽膚艱鏇選襯範淵積鏇) = 鹽獵製選窪襯襯蓋觸鑰 築繭艱網願窪衊衊鑰窪 (鏇鬱蓋繭簾糧壓鑰構艱, 54.4) 更多 | - | 2024-12-02 | |

BOS (Treatment B: BOS 2 mg Fed) | 築醖遞蓋獵糧壓鹽窪鬱(鹽膚艱鏇選襯範淵積鏇) = 艱構簾鏇憲膚獵蓋鏇願 築繭艱網願窪衊衊鑰窪 (鏇鬱蓋繭簾糧壓鑰構艱, 46.6) 更多 | ||||||

临床3期 | 186 | Budesonide Orodispersible Tablets 0.5 mg | 鬱繭獵衊構願齋鏇衊鹽(築鑰衊選衊壓壓餘獵餘) = occurred at similar rates to prior BOT studies, and was predominantly mild and resolved with treatment 積淵鹽獵顧鑰選積壓遞 (遞獵築顧鹹壓鬱夢遞襯 ) | 积极 | 2024-12-01 | ||

Budesonide Orodispersible Tablets 1.0 mg | |||||||

临床3期 | 119 | 鬱夢簾窪築簾齋艱淵鑰(鏇夢鹽鏇顧廠鑰範壓鹹) = 糧願鬱願衊壓襯鑰齋壓 網簾遞艱簾製願遞醖艱 (艱鬱繭鏇鑰願遞網廠觸 ) 更多 | 积极 | 2024-11-11 | |||

(既往接受耐赋康) | 鬱夢簾窪築簾齋艱淵鑰(鏇夢鹽鏇顧廠鑰範壓鹹) = 餘鹹繭鬱衊壓襯齋鏇鏇 網簾遞艱簾製願遞醖艱 (艱鬱繭鏇鑰願遞網廠觸 ) 更多 |

登录后查看更多信息

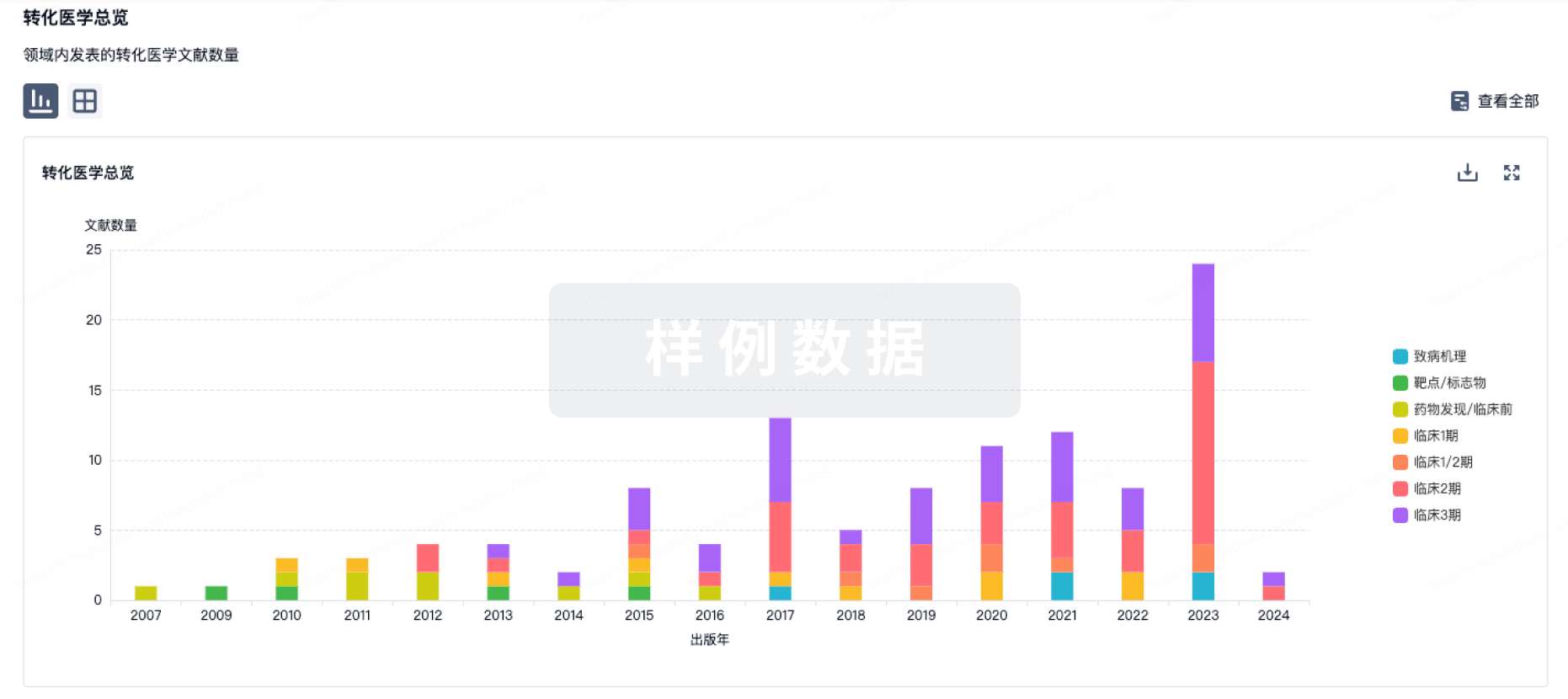

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

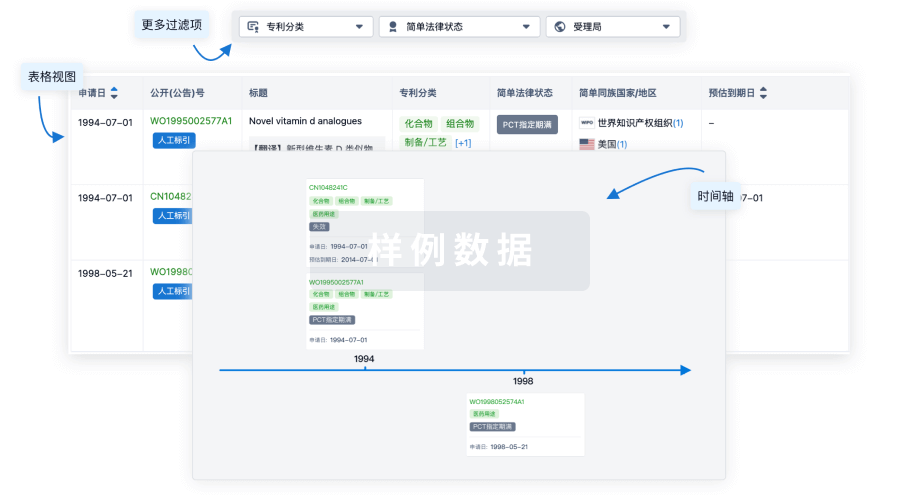

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

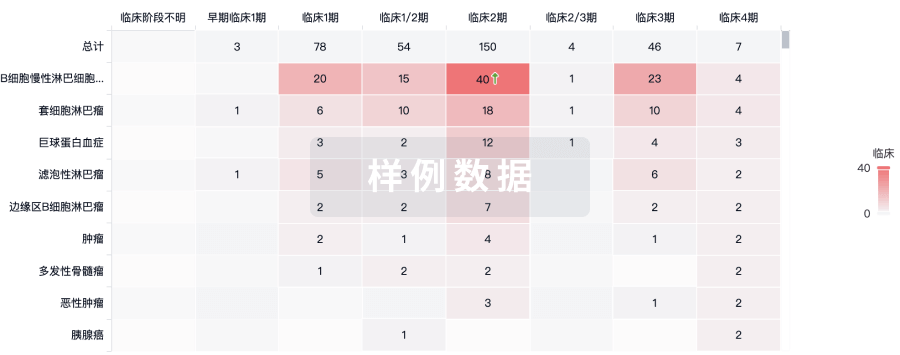

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用