预约演示

更新于:2025-10-24

Ustekinumab

乌司奴单抗

更新于:2025-10-24

概要

基本信息

最高研发阶段批准上市 |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评孤儿药 (美国)、临床急需境外新药 (中国)、孤儿药 (日本) |

登录后查看时间轴

结构/序列

Sequence Code 143665H

来源: *****

Sequence Code 143874L

来源: *****

关联

175

项与 乌司奴单抗 相关的临床试验NCT06807593

Treatment of Immune Checkpoint Inhibitor-related Diarrhea and/ or Colitis With Ustekinumab in Cancer Patients

The goal of this clinical research study is to learn if ustekinumab can help to control immune-related diarrhea and/or colitis in cancer patients.

开始日期2025-11-30 |

NCT07138898

Immunosuppressant Management in Rheumatology Patients Undergoing Elective Total Shoulder Arthroplasty

The purpose of this study is to assess the incidence of rheumatologic flares, changes in pain scores (VAS), changes in functional outcomes (PROMIS), wound complications, surgical site infections, and return trips to the operating room for rheumatology patients following shoulder replacements, comparing those who stop their immunosuppressants preoperatively for the same amount of time as suggested in the literature for hip and knee arthroplasty versus those who hold the medications for a shorter period of time preoperatively.

开始日期2025-09-01 |

申办/合作机构 |

NCT06788340

MOdel-Informed Precision Dosing (MIPD) of Ustekinumab and VEdolizumab in Inflammatory Bowel Disease - An Independent Randomized Controlled Trial

The goal of this clinical trial is to investigate if dosage of Ustekinumab (UST) and Vedolizumab (VDZ) based on Model-Informed Precision Dosing (MIPD) is equally as efficient in keeping adults with Inflammatory Bowel Disease (IBD) in remission as management based on what the treating physician deems best. The main question is:

Is using pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) models to predict the appropriate dose and dosing interval for VDZ and UST at least as effective as current practices in maintaining IBD remission.

As above mentioned the comparison-group is adults with IBD, treated with UST or VDZ, managed as the physician deems best.

Participants will:

Have blood and stool tests done, as well as answer a questionnaire 4th weekly Have their dosage frequency decided on either by the PK-model or as the physician deems best visit the clinic once every 24 weeks for checkups. Have an endoscopy done at completion of the study (if the disease is primarily located in the small intestine, MRI or capsule endoscopy will be used instead)

Is using pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) models to predict the appropriate dose and dosing interval for VDZ and UST at least as effective as current practices in maintaining IBD remission.

As above mentioned the comparison-group is adults with IBD, treated with UST or VDZ, managed as the physician deems best.

Participants will:

Have blood and stool tests done, as well as answer a questionnaire 4th weekly Have their dosage frequency decided on either by the PK-model or as the physician deems best visit the clinic once every 24 weeks for checkups. Have an endoscopy done at completion of the study (if the disease is primarily located in the small intestine, MRI or capsule endoscopy will be used instead)

开始日期2025-09-01 |

申办/合作机构 |

100 项与 乌司奴单抗 相关的临床结果

登录后查看更多信息

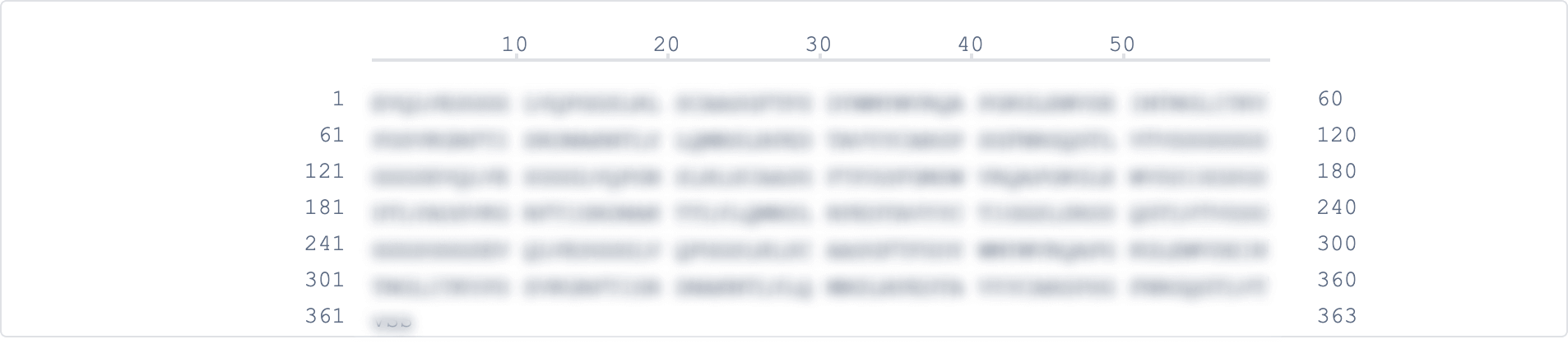

100 项与 乌司奴单抗 相关的转化医学

登录后查看更多信息

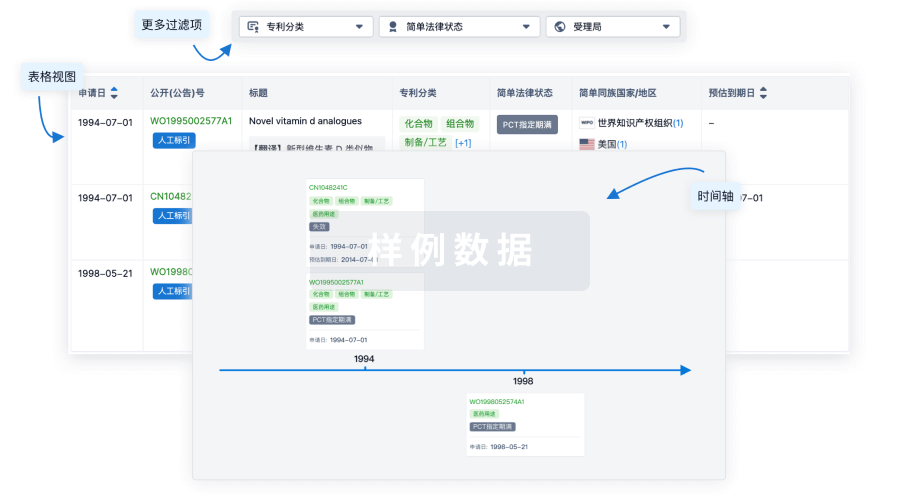

100 项与 乌司奴单抗 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3,444

项与 乌司奴单抗 相关的文献(医药)2025-12-31·JOURNAL OF MEDICAL ECONOMICS

Cost per remission for mirikizumab versus ustekinumab for moderately to severely active ulcerative colitis treatment from the United States commercial payer perspective

Article

作者: Upadhyay, Navneet ; Creveling, Thomas ; Fisher, Deborah A. ; Mittal, Neha ; Bires, Nicholas ; Chanan, Neha ; Kane, Sunanda ; Gulati, Ankit ; Koushik, Amit Kumar

INTRODUCTION:

Mirikizumab, approved for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis (UC), may be prescribed in a similar placement to ustekinumab in second-line settings. Payers may compare the economic value when making formulary decisions. This study estimated and compared the cost per remission of the second-line therapies mirikizumab versus ustekinumab in patients with UC.

METHODS:

An Excel-based analytic model was developed to estimate the cost per additional patient achieving clinical remission at the end of one year in biologic/Janus kinase inhibitor (JAKi)-experienced patients (second-line therapy) with UC from a United States commercial payer perspective. A network meta-analysis of published pivotal randomized clinical trials was used to derive the number needed to treat (NNT) for clinical response, clinical remission, and endoscopic remission/endoscopic improvement/mucosal healing for ustekinumab and mirikizumab in the study population. The model included the treatment cost (wholesale acquisition costs [WAC] and treatment administration costs) during the induction and maintenance phases. A scenario involving the availability of a ustekinumab biosimilar was also evaluated, assuming the NNT remained the same as ustekinumab but with a WAC set at 50% lower than its current WAC.

RESULTS:

The costs per patient achieving clinical remission for mirikizumab vs. ustekinumab as a second-line therapy were $461,096 vs. $67,273 during induction and $501,456 vs. $1,079,189 during maintenance. The cost per clinical remission in case of dose escalation during maintenance was lower for mirikizumab vs. ustekinumab ($501,456 vs. $1,569,127). Considering the ustekinumab 130 mg IV biosimilar, the scenario resulted in a lower cost per clinical remission for mirikizumab vs. a ustekinumab biosimilar during the maintenance phase ($501,456 vs. $539,594).

CONCLUSION:

Mirikizumab is projected to have a lower cost per remission during maintenance therapy than ustekinumab. Given the need for long-term treatment for this chronic condition, mirikizumab appears to be a cost-efficient treatment option.

2025-12-01·Endocrine Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets

Oral Microbiota Associated with Clinical Efficacy of Ustekinumab in Crohn’s Disease

Article

作者: Xie, Rui ; Wang, Honggang ; Yu, Huiming ; Xu, Feiyang ; Zhu, Yifan ; He, Le ; Yang, Xiaozhong

Background::

Crohn’s Disease (CD) is a chronic inflammatory gastrointestinal disease.

Ustekinumab (UST) has been utilized as a therapeutic option for CD patients. However, approximately

40-60% of patients exhibit an inadequate response to UST. Accumulating evidence has

confirmed the involvement of oral bacteria in the development of CD. Nevertheless, the relationship

between oral microbiota and the efficacy of UST therapy in CD patients has remained unexplored.

Materials and Methods::

We recruited 28 healthy individuals and 53 CD patients, 47 of whom

completed the entire UST therapy. Oral samples and clinical data were collected. The clinical response

and clinical remission were defined based on the CDAI score. Oral samples were analyzed

by 16S rRNA gene sequencing. The analysis of sequence data was performed by QIIME and R.

Results::

We revealed the oral microbial difference between the Healthy Control (HC) group and

the CD group. The enrichment of Fusobacteria, Leptotrichia, Capnocytophaga, and Campylobacter,

and the diminution of Haemophilus and Rothia were observed in the CD group. Differences

in oral microbiota were also identified among patients with different efficacy of UST. Compared

to the response and remission groups, both the non-response and non-remission groups

showed significantly higher levels of Fusobacteria and Leptotrichia. Predictive models for clinical

response and clinical remission in UST were developed based on oral microbiota, with the

Area Under the Curve (AUC) value of 0.944 and 0.930, respectively.

Conclusion::

Oral microbiota was relevant to the UST efficacy in patients with CD based on the

predictive model. These findings suggest that oral microbiota could serve as a non-invasive prognostic

biomarker for UST treatment in CD patients.

2025-12-01·Current gastroenterology reports

Interleukin-23 Inhibitors for Inflammatory Bowel Disease: Pivotal Trials and Practical Considerations

Review

作者: Jennings, William ; Fudman, David ; Rotondo-Trivette, Sarah

PURPOSE OF REVIEW:

This review summarizes the literature on IL-23 inhibitors for inflammatory bowel disease and the role of these agents in clinical practice.

RECENT FINDINGS:

The last decade has seen several pivotal trials investigating IL-23 inhibitors. These agents are effective in inducing and maintaining remission of moderate-to-severe inflammatory bowel disease, including among those with prior biologic failure, and have low adverse events. IL-23 inhibitors are safe and effective for treatment of moderate-to-severe inflammatory bowel disease and appear more effective than ustekinumab for Crohn's disease. The currently available IL-23 inhibitors likely have similar efficacy, but practical considerations may influence preferences.

1,141

项与 乌司奴单抗 相关的新闻(医药)2025-10-23

2020年《 Lancet Rheumatol 》(IF=16.4)杂志发表一篇《 Safety, tolerability, efficacy, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of the oral TYK2 inhibitor PF-06826647 in participants with plaque psoriasis: a phase 1, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study 》

安全性、耐受性、疗效、药代动力学和药效学:口服TYK2抑制剂PF-06826647在斑块状银屑病参与者中的研究:一项1期、随机、双盲、安慰剂对照、平行组研究

Correspondence to:

Christopher Tehlirian,Inflammation and ImmunologyResearch Unit, Pfizer, Cambridge,MA 02139, USA

christopher.tehlirian@pfizer.com

摘要

背景

酪氨酸激酶2信号传导的阻断先前已显示在银屑病治疗中具有潜力。本研究的主要目的是评估TYK2抑制剂PF-06826647的安全性和耐受性。

方法

这项1期、随机、双盲、安慰剂对照、平行组研究在美国的一个临床研究中心进行,评估了PF-06826647在斑块状银屑病参与者中每日一次口服给药的情况。符合条件的参与者年龄在18-65岁,患有斑块状银屑病,皮损覆盖至少15%的体表面积,并且基线时银屑病面积和严重程度指数评分至少为12分。参与者接受PF-06826647或安慰剂每日一次治疗,持续28天。

使用区块大小为3的计算机生成的随机化方案,研究者将参与者按顺序随机分配到两个队列中;在第一个队列中,参与者以2:1的比例随机分配接受口服PF-06826647 400 mg或安慰剂每日一次,而第二个队列中的参与者以2:1的比例随机分配接受口服PF-06826647 100 mg或安慰剂每日一次。研究中心、研究者、辉瑞工作人员和参与者均对治疗分组设盲。主要终点是PF-06826647多剂量在斑块状银屑病参与者中的安全性。次要终点是PF-06826647多剂量在血浆中的药代动力学特征以及第28天时PASI评分的变化。安全性分析在所有接受至少一剂研究药物的参与者中进行。疗效分析在所有接受至少一剂随机研究药物且具有基线和至少一次基线后测量的参与者中进行。本研究已在ClinicalTrials.gov注册为一项随机对照试验,注册号为NCT03210961,并且已完成。

结果

该试验在2017年7月14日至2019年1月25日期间进行。总共评估了91名参与者,其中40名中度至重度银屑病参与者被随机分配接受治疗。治疗中出现的不良事件在PF-06826647 400 mg组中有12名参与者报告,在安慰剂组中有7名参与者报告,在100 mg组中有5名参与者报告。除安慰剂组报告了一例中度的呕吐TEAE外,所有TEAE均为轻度。无死亡、严重TEAE、重度TEAE、剂量降低或暂时中止治疗的情况发生。与安慰剂相比,第28天时PASI评分相对于基线的变化显示,PF-06826647 400 mg组的最小二乘均值差有显著降低,但PF-06826647 100 mg组则未显示。从100 mg到400 mg,PF-06826647的浓度-时间曲线下面积和最大浓度随剂量增加而增加的方式低于剂量比例。

解释

PF-06826647在给药4周内显示出疾病活动的显著改善,且具有可接受的安全性特征。与那些疗效有限或安全性特征不佳的传统口服银屑病治疗相比,PF-06826647更具前景。

资助

辉瑞。

引言

银屑病是一种慢性的、免疫介导的炎症性皮肤病[1],对个体的生活质量有着深远的负面影响[2]。尽管几项随机临床试验已证实生物疗法在银屑病治疗第一年内的疗效[3],但几乎每五名银屑病患者中就有一人尽管在接受持续治疗,疾病严重程度仍持续处于中度至重度[4]。传统的口服治疗包括甲氨蝶呤、阿维A和环孢素,但这些药物通常显示出疗效有限或安全性不佳[3,5–7]。阿普斯特是一种已获批的小分子口服治疗药物,先前已显示出可接受的安全性特征和中等疗效[8,9]。因此,目前致力于开发具有更佳疗效的口服治疗方法[8]。

银屑病的发病基础涉及一个由树突状细胞、角质形成细胞和活化的辅助性T(Th)17细胞参与的致病性炎症循环[10]。酪氨酸激酶2(TYK2)对于银屑病病理中涉及的几种细胞因子(包括白细胞介素[IL]-12和IL-23)的下游信号转导至关重要[11,12]。IL-12和IL-23共有的p40亚基以及IL-23特有的p19亚基在银屑病皮损皮肤中表达升高,提示这两种细胞因子在活动性银屑病中具有潜在作用[13]。然而,在小鼠模型中,皮内注射IL-23会诱导银屑病相关的皮肤改变,而注射IL-12则不会,这表明银屑病病理依赖于IL-23信号传导[14]。先前的研究表明,阻断IL-23信号传导可有效治疗银屑病[15,16]。此外,在早期临床试验中,通过抑制TYK2来同时抑制IL-12和IL-23信号通路也被证明可有效治疗斑块状银屑病[17,18],这表明这种治疗方法可能具有进一步的治疗前景。

PF-06826647是一种口服TYK2抑制剂,对TYK2依赖性信号传导(例如,干扰素α、IL-12和IL-23)具有效力,但不靶向其他炎症信号通路(例如,干扰素γ、IL-15和促红细胞生成素)[19]。本研究旨在确定PF-06826647在健康参与者和中重度斑块状银屑病参与者中的安全性、耐受性、疗效、药代动力学和药效学。

方法

研究设计

这项1期、随机、双盲、第三方开放、安慰剂对照、平行组研究评估了PF-06826647在健康参与者中的单剂量和多剂量递增给药,以及在斑块状银屑病参与者中的多剂量给药。该试验在美国的一个临床研究中心进行。在此,我们仅报告PF-06826647在中重度斑块状银屑病参与者中多剂量给药的结果。在健康参与者中进行的单剂量和多剂量递增研究的结果已在别处报道[20]。该研究经参与研究的试验中心的机构审查委员会审查和批准。研究方案可在临床试验网站上找到。

参与者

非育潜能男性和女性参与者,年龄在18至65岁之间,如果符合以下入选标准则有资格进入研究:在首次研究给药前至少6个月诊断为斑块状银屑病;在第-1天时斑块型银屑病覆盖至少15%的体表面积;在第-1天时银屑病面积和严重程度指数评分至少为12;体重指数在17.5–37.5 kg/m²之间;总体重超过50 kg;并且没有活动性、潜伏性或治疗不当的结核分枝杆菌感染。如果参与者有以下情况,则无资格参与:患有非斑块型银屑病(例如,红皮病型、滴状或脓疱型);在筛选时患有药物诱发的银屑病(例如,因β-受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、抗疟药或锂剂新发或加重的银屑病);计划在随机分组前2周内或研究期间开始或更改可能影响银屑病的合并用药;有淋巴组织增生性疾病史;有症状的带状疱疹或单纯疱疹发生在12周内,多次局部带状疱疹发作史或(单次)播散性带状疱疹病史;或被要求或预期需要方案禁止的合并治疗。除治疗不良事件外,不允许任何合并疗法,并且在随访期间不允许开始任何新疗法。纳入和排除标准的完整描述见附录(第1-5页)。所有参与者均提供了书面知情同意书。

随机化和设盲

研究者根据辉瑞提供的计算机生成的随机化方案(区组大小为3)将参与者按顺序随机分配到两个银屑病队列中;在第一个队列中,参与者以2:1的比例随机分配接受口服PF-06826647 400 mg或安慰剂每日一次,而第二个队列中的参与者以2:1的比例随机分配接受口服PF-06826647 100 mg或安慰剂每日一次。通过唯一的参与者编号,每位参与者接受分配给相应随机编号的治疗方案。随机化信息隐藏在不透明信封中。研究中心、研究者、辉瑞工作人员和参与者均对治疗设盲。相同的PF-06826647 100 mg片剂及其匹配的安慰剂装在瓶子中提供(100 mg剂量一片,400 mg剂量四片)。参与剂量准备的中心药房工作人员不设盲。

流程

参与者接受口服PF-06826647 100 mg、PF-06826647 400 mg或安慰剂每日一次,持续28天。剂量的选择基于来自单剂量和多剂量队列中健康参与者的药代动力学、药效学和安全数据[20]。参与者在多剂量给药期间入住临床研究单位直至第28天,并在第28天出院,以在第35、42、56和84天(±3天)返回进行门诊随访。

在整个研究过程中报告了治疗中出现的不良事件的发生率和严重程度以及提前终止治疗的原因。在整个治疗期间直至56天随访期间,在预定时间点评估临床实验室参数,包括血液学、化学、空腹血糖、血脂和尿液分析。还在整个治疗期间直至56天随访期间的预定时间点监测生命体征(血压、脉搏率和口腔温度)、12导联心电图和体格检查。

在第1、7、14、21和28天以及第29天和第35天早上收集血样以评估PF-06826647给药前药代动力学参数。在第28天,在给药前(0时)以及给药后0.5、1、2、4、6、8、12和16小时收集样本。在第-1、7、14、21、28、35、42、56和84天评估临床评估,包括PASI、医生整体评估、体表面积和靶斑块严重程度评分。

在治疗期的前7天内每天使用瘙痒严重程度量表评估瘙痒的严重程度,然后在第14、21和28天以及随后的门诊随访时进行评估。在治疗期的第1、7、14、21和28天以及随后的门诊随访时评估皮肤病学生活质量指数。在筛选时以及第-1、29和56天评估哥伦比亚自杀严重程度评定量表。

在基线(第-1天)从皮损和非皮损皮肤处采集打孔皮肤活检(4 mm),并在第2周和第4周仅从皮损皮肤处采集。对于每个皮肤组织和时间点,收集两个活检样本:一个保存在RNAlater(Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)中用于转录组学分析;另一个保存在最佳切割温度化合物中用于组织学分析。如前所述[21,22]评估基因表达和组织学分析。

关于PASI、PGA、体表面积、TPSS、ISS、DLQI、C-SSRS、基因表达和组织学分析的更多细节在附录(第6页)中描述。

结局指标

主要终点是PF-06826647多剂量给药在银屑病参与者中的安全性,通过生命体征、随时间推移的体格检查结果、12导联心电图参数、TEAE的发生率和严重程度、因TEAE退出以及治疗中出现的临床实验室异常的发生率和程度来定义。次要终点包括多剂量口服后PF-06826647在血浆中药代动力学的特征(最大血浆浓度[Cmax]、达到Cmax的时间[Tmax]、给药间隔内的浓度-时间曲线下面积[AUCτ]、剂量归一化的Cmax [Cmax(dn)]、剂量归一化的AUCτ [AUCτ(dn)]、终末消除半衰期[t1/2]、峰谷比、最低药物血浆浓度[Cmin]、平均药物血浆浓度[Cav]、平均滞留时间、表观分布容积[Vz/F]和表观口服清除率[CL/F]),以及第28天时PASI评分相对于基线的变化。探索性终点包括PASI评分随时间相对于基线的变化;达到PASI75、PASI90和PASI100的参与者比例(事后疗效分析);TPSS及其组成部分(红斑、硬化和脱屑)的绝对值和相对于基线的变化随时间的变化;银屑病体表面积的绝对值和相对于基线的变化随时间的变化;每个PGA应答的参与者比例随时间的变化;C-SSRS评估随时间的变化;ISS的绝对值和相对于基线的变化;DLQI的绝对值和相对于基线的变化;接受皮肤活检的参与者银屑病斑块的组织病理学和免疫组织病理学;以及皮肤活检基因表达谱随时间的变化。

统计分析

计划招募最多42名参与者,其中14名参与者接受安慰剂,28名参与者接受两种可能的PF-06826647剂量之一(每组14名参与者)。该计划样本量旨在提供约81%的把握度,基于以下假设:从基线到第28天PASI评分绝对变化的参与者间标准差为8,并且PF-06826647与安慰剂之间的真实差异为-7.8。所有接受至少一剂研究药物的参与者均被纳入安全性数据分析。所有接受至少一剂研究药物并且有基线值和至少一次基线后测量值(在服用随机研究药物之后)的参与者被纳入疗效数据分析。

未对安全性和药代动力学数据进行正式的推断性统计,因此对其进行描述性总结。使用重复测量线性混合模型(包含治疗、周次和治疗与周次的交互作用作为固定效应,基线PASI评分作为协变量)来估计第28天时PASI评分相对于基线变化的治疗效应。给出了治疗效应的估计值及其相应的90% CI。所有二元疗效终点均使用Chan和Zhang(1999)方法[23]进行分析。所有统计分析均使用SAS 9.4进行。由于本研究是申办方开放的,因此没有数据监查委员会监督该研究。关于TPSS、体表面积、PGA和基因表达所进行的统计分析细节在附录(第6页)中描述。本研究已在ClinicalTrials.gov注册为一项随机对照试验,注册号为NCT03210961。

资助方的角色

资助方及其指定人员与作者合作,参与了研究设计、数据收集、数据分析、数据解释和报告撰写。通讯作者和合著者有权访问研究中的所有数据,并对提交发表的决定负有最终责任。

结果

该试验在2017年7月14日至2019年1月25日期间进行。参与者处置概览如图1所示。总共评估了91名参与者,其中40名斑块状银屑病参与者被随机分配接受安慰剂(n=14)、PF-06826647 100 mg每日一次(n=11)或PF-06826647 400 mg每日一次(n=15),并被纳入安全性分析。其中,8名参与者中止了研究(安慰剂组n=2;PF-06826647 100 mg组n=2;PF-06826647 400 mg组n=4)。中止研究的原因包括不良事件(淋巴细胞计数减少,n=1)、失访(n=1)、撤回知情同意(n=1)、不再符合资格标准(n=1)和其他(未指明,n=4)。所有参与者均为男性(100%),且大多数为白人(40人中的31人[78%])。参与者的年龄范围从18岁到63岁,平均(SD)年龄为39.5(12.42)岁(表1)。

治疗相关TEAE总结于表2,所有因果关系TEAE见附录(第7-8页)。报告TEAE的参与者数量在PF-06826647 400 mg每日一次组(15人中的12人[80%])中数值上高于安慰剂组(14人中的7人[50%])和PF-06826647 100 mg每日一次组(11人中的5人[45%];附录第7-8页)。除安慰剂组一名参与者报告的一例中度呕吐TEAE外,所有TEAE均为轻度。无死亡、严重不良事件、重度不良事件、剂量降低或暂时中止治疗。

共有37名参与者出现临床实验室参数异常,除一例外,均未被认为具有临床意义。该例外是PF-06826647 400 mg组的一名参与者,其淋巴细胞计数减少达到个体方案预设的停止规则(<0.8×10⁹/L),需要中止研究药物。基线时,该参与者的淋巴细胞计数略高于正常下限(1.38×10⁹/L),在第4天下降至0.77×10⁹/L,在第5天下降至0.55×10⁹/L。因此,在第6天停止治疗,该参与者的淋巴细胞计数恢复到正常范围内(1.07×10⁹/L)。对于所有参与者,生命体征、心电图或体格检查均未报告有临床意义的变化。研究期间没有参与者表达自杀意图或行为。

PF-06826647 100 mg和400 mg组的平均中性粒细胞计数在基线时相似,并且所有评估时间点相对于基线的平均变化在三组中也相似(附录第10页)。与安慰剂相比,在治疗期间观察到PF-06826647 100 mg和400 mg组的血小板计数增加;然而,这些增加并非剂量依赖性(附录第10页)。血小板计数保持在正常值上限以下,并且观察到的两个治疗组相对于基线的变化被认为不具有临床意义。与安慰剂相比,在两个PF-06826647治疗组中观察到剂量依赖性的网织红细胞计数下降(附录第10页)。

网织红细胞的最大降幅出现在PF-06826647 400 mg组的第10天,较基线下降约25-30%。在此下降之后,网织红细胞计数在第14天趋于稳定,然后在持续治疗下也逐渐向基线恢复。

药代动力学参数总结在附录(第9页)中。在进食条件下多次给药后,PF-06826647在PF-06826647 100 mg每日一次组(范围1.0–6.0)和400 mg每日一次组(范围2.0–6.0)中的中位Tmax均为给药后4.0小时。PF-06826647 100 mg组的平均t1/2(SD)为7.8(5.7)小时,PF-0646647 400 mg组为6.8(5.4)小时。随着剂量从PF-06826647 100 mg增加到400 mg,AUCτ和Cmax以低于剂量比例的方式增加。100 mg的几何平均CL/F为41.6 L/h,400 mg为52.2 L/h;100 mg的几何平均Vz/F为408.1 L,400 mg为461.2 L。CL/F的几何变异系数在100 mg时为53%,在400 mg时为34%;Vz/F的几何变异系数在100 mg时为30%,在400 mg时为54%。

与安慰剂组(n=12)相比,第28天时PASI评分相对于基线的变化显示,PF-06826647 400 mg组(n=13)的最小二乘均值差有显著降低(−13.05;90% CI −18.76至−7.35;p=0.00077),但PF-06826647 100 mg组(n=11)则无(−3.49;−9.48至2.50;p=0.33)。400 mg组PASI评分相对于基线的最大平均变化出现在第4周,为−25.1,尽管早在第2周就观察到了有意义的基线变化(−14.9;图2A)。PF-06826647 100 mg组的PASI评分下降最初与安慰剂组观察到的相似;然而,安慰剂组的变化在第3周趋于稳定,而100 mg组的下降持续到第5周。

在事后分析中,接受PF-06826647 400 mg治疗的参与者中,达到PASI75的参与者在整个治疗期间持续增加,并在第4周和第5周达到最大值(15人中的12人[80%];图2B)。PF-06826647 100 mg组中没有参与者在治疗期间达到PASI75。然而,100 mg组中有部分参与者在随访期间达到了PASI75,并在第6周达到峰值(11人中的4人[36%])。在安慰剂组中,达到PASI75的最大比例出现在第12周(14人中的3人[21%])。达到PASI90的参与者比例最高出现在第4周:安慰剂组为14人中的1人(7%);PF-06826647 400 mg组为15人中的7人(47%)(图2C)。PF-06826647 100 mg组中没有参与者在治疗或随访期间的任何时间点达到PASI90。400 mg组中有3名(20%)参与者在第5周达到PASI100,安慰剂组中有1名(7%)参与者在第8周达到PASI100(图2D)。PF-06826647 100 mg组中没有参与者在治疗或随访期间达到PASI100。

在上下靶病灶部位,PF-06826647 400 mg组平均TPSS从基线的下降程度大于100 mg组(附录第11页)。与安慰剂相比,在第4周时,PF-06826647 400 mg组在下部靶病灶部位(−4.2;90% CI −5.7至−2.7;p<0.0001)和上部靶病灶部位(−4.6;−6.0至−3.2;p<0.0001)的TPSS相对于基线变化的最小二乘均值差均显著降低。400 mg组在第4周观察到的相对于基线的最大平均变化,上部病灶部位为−8.0%,下部病灶部位为−7.8%。

在基线时,大多数参与者达到中度PGA应答(表1)。在安慰剂组中,大多数参与者在第4周达到了改善的轻度PGA应答(12人中的7人[58%]),这一般持续到第12周(12人中的8人[67%])。安慰剂组中很少有参与者在第4周(12人中的2人[17%])或第12周(12人中的2人[17%])达到清除或几乎清除的PGA应答。在PF-06826647 100 mg组中,11人中的5人(45%)在第4周达到了改善的轻度PGA应答,11人中的5人(45%)达到了改善的几乎清除PGA应答,而在第12周,9人中的4人(44%)达到了轻度PGA应答,9人中的2人(22%)达到了几乎清除PGA应答。在PF-06826647 400 mg组中,13人中的11人(85%)在第4周达到了改善的清除或几乎清除PGA应答,而在第12周,11人中的3人(27%)达到了轻度PGA应答,11人中的7人(64%)达到了几乎清除PGA应答。在PF-06826647 400 mg组中,大多数参与者(80%)在第5周达到了清除或几乎清除的PGA应答且较基线改善至少2分,该比例在数值上高于此时点PF-06826647 100 mg组(36%)和安慰剂组(14%)的比例(图3A)。

所有研究组的银屑病体表面积平均百分比变化均从基线下降(图3B)。与安慰剂相比,在PF-06826647 100 mg和400 mg组中均观察到大幅下降。最大基线变化出现在PF-06826647 400 mg组的第4周和第5周(第4周−31.0%,第5周−31.1%)。PF-06826647 100 mg组和安慰剂组的体表面积测量值下降在第4周前相似,随后在PF-06826647 100 mg组中观察到进一步下降直至第8周。

在整个研究期间,三个研究组之间ISS相对于基线的变化未观察到明显差异(附录第11页)。所有研究组的平均DLQI均从基线下降,在PF-06826647 400 mg组中观察到更大程度的下降并维持了12周(附录第11页)。

对基线时皮损与非皮损皮肤样本之间前50个上调差异表达基因的分析显示,随着时间的推移,皮损皮肤中的DEGs出现剂量依赖性的逆转(附录第12页)。在接受PF-06826647 400 mg的参与者的皮损样本中,大多数DEGs的表达水平在第2周显著降低(与基线皮损皮肤水平相比;p<0.050),并在第4周进一步降低,许多基因的表达水平与非皮损组织相似。在接受PF-06826647 100 mg的参与者的皮损皮肤样本中,大多数DEGs在第2周数值上较低,并在第4周显著降低(p<0.050),但很少有DEGs表现出与非皮损组织相似的表达水平。当评估三项研究(MAD3)银屑病转录组荟萃分析中上调基因的基因集变异分析评分时[21,24],PF-06826647 400 mg在第2周显示出上调的MAD3基因改善了70.6%,在第4周改善了112.8%(附录第13页)。与现有生物制剂乌司奴单抗[25]、布罗达单抗[26]和依那西普[27]在第4周或第12周的数据相比,PF-06826647 400 mg在第4周的GSVA改善评分在数值上更高。

在基线时,皮损皮肤样本中的IL-17A和IL-17F mRNA表达与非皮损皮肤样本相比显著增加(p<0.0001;附录第14页)。在PF-06826647 400 mg组中,第2周和第4周观察到IL-17A表达(p=0.010)和IL-17F表达(p=0.0093)较基线显著下降(两者在第4周p<0.0001),但在PF-06826647 100 mg组的这些时间点未观察到显著变化。

在基线时,皮损皮肤样本中的角蛋白16 mRNA与非皮损皮肤样本相比显著升高(p<0.0001;附录第14页)。在PF-06826647 100 mg组(p=0.027)和400 mg组(p<0.0001)中,第2周和第4周(100 mg组 p=0.00028;400 mg组 p<0.0001)均观察到KRT16 mRNA表达较基线显著下降。在接受PF-06826647 100 mg和400 mg的参与者中,随着时间的推移,在皮损皮肤样本中观察到皮肤厚度(苏木精-伊红染色)、角质形成细胞增殖标志物(K16和Ki67)、T细胞浸润(CD3和CD8)和树突状细胞浸润(整合素αX [CD11c])的剂量依赖性下降(附录第15页)。来自PF-06826647 400 mg组参与者的皮损皮肤样本显示,大多数组织学指标在第2周较基线显著下降,并在第4周进一步下降,恢复至或接近非皮损水平。来自PF-06826647 100 mg组参与者的皮损皮肤样本的大多数组织学指标也在第4周显示出向非皮损水平减少,尽管这些减少在数值上小于PF-06826647 400 mg组观察到的减少。

讨论

PF-06826647耐受性良好,表现出可接受的安全性特征,并且似乎能快速有效地改善斑块状银屑病参与者的疾病活动度。无死亡或严重不良事件,治疗期间的所有不良事件均为轻度严重程度。观察到剂量依赖性的网织红细胞减少,但由于没有伴随血红蛋白浓度下降,被认为不具有临床意义。然而,鉴于红细胞的半衰期比网织红细胞长,治疗对血红蛋白浓度的长期影响仍有待观察。先前在使用Janus激酶抑制剂治疗后已观察到网织红细胞计数、中性粒细胞和血红蛋白的下降,以及淋巴细胞的短暂增加[18,28]。尽管本研究中中性粒细胞计数相对缺乏变化支持了PF-06826647的TYK2特异性[17],但网织红细胞的短暂减少提示PF-06826647可能在较高剂量下抑制促红细胞生成素-JAK2信号传导[18]。这一观察结果与PF-06826647在酶测定中的抑制效力一致,其中在1 mmol/L三磷酸腺苷条件下,针对人TYK2的半数最大抑制浓度(IC50)为15 nmol/L,针对JAK1为383 nmol/L,针对JAK2为74 nmol/L,针对JAK3则大于10000 nmol/L[19]。对JAK2的抑制可能通过更完全地阻断部分通过JAK2传导信号的IL-12、IL-23、IL-6和干扰素信号传导,提供额外的治疗益处。然而,需要进一步研究来证实这一观察结果。

总体而言,PF-06826647 400 mg每日一次能快速有效地减轻中重度疾病参与者的斑块状银屑病。在PF-06826647 400 mg组中,达到PASI75的参与者比例在整个治疗期间持续增加,在第4周达到峰值并持续到第5周。在2018年另一项TYK2抑制剂的2期研究中,银屑病参与者达到PASI75的比例相似,但这些比例直到第12周才达到,且在第4周时达到PASI75的参与者比例低于20%[17]。在本研究中,没有参与者在接受PF-06826647 100 mg每日一次治疗的4周治疗期内达到PASI75。然而,在第5周和第6周,达到PASI75的参与者比例增加,与这些时间点PGA的峰值变化相吻合。这些观察结果,结合在第4周观察到的组织学指标和大多数银屑病相关基因的显著改善,表明该剂量下起效延迟。因此,更长时间(超过4周)的PF-06826647 100 mg每日一次治疗可能会导致观察到疾病活动的显著改善。

可用于治疗银屑病的口服药物包括阿维A、甲氨蝶呤、环孢素和阿普斯特。在先前针对银屑病参与者的研究中,接受阿维A治疗的参与者有47.8%在第10至16周之间达到PASI75[6],接受甲氨蝶呤治疗的参与者有35.5%在第16周达到PASI75[5],接受环孢素治疗的参与者有71%在第16周达到PASI75[7]。此外,在一项阿普斯特的3期随机对照试验中,33.1%的银屑病参与者在第16周达到PASI75[8]。在本研究中,400 mg每日一次组中有更高比例的参与者(80%)在更短的时间内(4周)达到了PASI75,优于先前报道的这些其他口服疗法。

观察到的疗效得到了组织学和转录组学分析的进一步支持。基于第2周时IL-17A和IL-17F mRNA表达的显著降低,我们的研究结果表明PF-06826647 400 mg每日一次可能在治疗后短短2周内调节核心的IL-23和Th-17轴,这与PASI、体表面积、TPSS和组织学特征的改善相符。在第2周观察到的角质形成细胞增殖标志物和皮肤厚度的显著降低,也提示PF-06826647 400 mg每日一次对银屑病标志性的角质形成细胞斑块具有早期作用。T细胞和树突状细胞标志物的显著降低表明对炎症浸润具有快速作用。在接受PF-06826647 400 mg每日一次治疗后,皮损与非皮损皮肤样本之间的MAD3银屑病转录组差异在第2周显著改善(71%),并在第4周基本恢复正常至非皮损水平(113%)。在其他研究中,布罗达单抗(210 mg每周两次)在第4周时MAD3基因改善了78.4%[26],依那西普(50 mg每周两次)改善了47.2%[27]。总的来说,这些观察结果表明PF-06826647对角质形成细胞、炎症浸润以及IL-23和Th-17轴具有快速起效作用,这需要在更大规模、对照良好的研究中得到确认。

本研究受限于队列规模小,研究人群全部为男性, mostly white,且位于单一中心,因此不能代表更广泛的银屑病人群。需要更大规模、更多种族多样化的队列来评估PF-06826647的安全性和有效性。此外,对于银屑病试验而言,给药周期相对较短,仅为4周。参与者在治疗期间也被收入临床研究单位并受到密切监测;因此,在真实世界环境中可能会产生一些疗效差异。此外,应注意的是,PF-06826647与其他化合物的比较是在不同研究中间接进行的,因此,我们的研究结果应谨慎解读。

总之,PF-06826647可能是一种有前景的口服治疗药物,目前正在一项针对中重度斑块状银屑病参与者的正在进行中的2期研究中接受进一步调查(ClinicalTrials.gov注册号NCT03895372)。

References

1 Fitch E, Harper E, Skorcheva I, Kurtz SE, Blauvelt A.Pathophysiology of psoriasis: recent advances on IL-23 and Th17cytokines. Curr Rheumatol Rep 2007; 9: 461–67.

2 Armstrong AW, Schupp C, Wu J, Bebo B. Quality of life and workproductivity impairment among psoriasis patients: findings fromthe National Psoriasis Foundation survey data 2003-2011. PLoS One2012; 7: e52935.

3 Langley RG. Effective and sustainable biologic treatment ofpsoriasis: what can we learn from new clinical data?J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 (suppl 2): 21–29.

4 Norlin JM, Calara PS, Persson U, Schmitt-Egenolf M. Real-worldoutcomes in 2646 psoriasis patients: one in five has PASI ≥10and/or DLQI ≥10 under ongoing systemic therapy.J Dermatolog Treat 2017; 28: 500–04.

5 Saurat JH, Stingl G, Dubertret L, et al. Efficacy and safety resultsfrom the randomized controlled comparative study of adalimumabvs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis(CHAMPION). Br J Dermatol 2008; 158: 558–66.

6 Borghi A, Corazza M, Bertoldi AM, Caroppo F, Virgili A. Low-doseacitretin in treatment of plaque-type psoriasis: descriptive study ofefficacy and safety. Acta Derm Venereol 2015; 95: 332–36.

7 Heydendael VMR, Spuls PI, Opmeer BC, et al. Methotrexate versuscyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis.N Engl J Med 2003; 349: 658–65.

8 Papp K, Reich K, Leonardi CL, et al. Apremilast, an oralphosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate tosevere plaque psoriasis: Results of a phase III, randomized,controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects ofApremilast in Psoriasis [ESTEEM] 1). J Am Acad Dermatol 2015;73: 37–49.

9 Goldenberg G, Lanoue J, Dong J. New oral therapies for psoriasis:a comprehensive review. J Clin Aesthet Dermatol 2016; 9: 25–28.

10 Boutet MA, Nerviani A, Gallo Afflitto G, Pitzalis C. Role of theIL-23/IL-17 axis in psoriasis and psoriatic arthritis: the clinicalimportance of its divergence in skin and joints. Int J Mol Sci 2018;19: 530.

11 Ishizaki M, Muromoto R, Akimoto T, et al. Tyk2 is a therapeutictarget for psoriasis-like skin inflammation. Int Immunol 2014;26: 257–67.

12 Shaw MH, Boyartchuk V, Wong S, et al. A natural mutation in theTyk2 pseudokinase domain underlies altered susceptibility ofB10.Q/J mice to infection and autoimmunity.Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 11594–99.

13 Lee E, Trepicchio WL, Oestreicher JL, et al. Increased expression ofinterleukin 23 p19 and p40 in lesional skin of patients with psoriasisvulgaris. J Exp Med 2004; 199: 125–30.

14 Chan JR, Blumenschein W, Murphy E, et al. IL-23 stimulatesepidermal hyperplasia via TNF and IL-20R2-dependentmechanisms with implications for psoriasis pathogenesis.J Exp Med 2006; 203: 2577–87.

15 Gordon KB, Strober B, Lebwohl M, et al. Efficacy and safety ofrisankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised,placebo-controlled and ustekinumab-controlled phase 3 trials.Lancet 2018; 392: 650–61.

16 Sofen H, Smith S, Matheson RT, et al. Guselkumab (an IL-23-specificmAb) demonstrates clinical and molecular response in patients withmoderate-to-severe psoriasis. J Allergy Clin Immunol 2014;133: 1032–40.

17 Papp K, Gordon K, Thaçi D, et al. Phase 2 trial of selective tyrosinekinase 2 inhibition in psoriasis. N Engl J Med 2018; 379: 1313–21.

18 Banfield C, Scaramozza M, Zhang W, et al. The safety, tolerability,pharmacokinetics, and pharmacodynamics of a TYK2/JAK1inhibitor (PF-06700841) in healthy subjects and patients with plaquepsoriasis. J Clin Pharmacol 2018; 58: 434–47.

19 Gerstenberger BS, Ambler C, Arnold EP, et al. Discovery of tyrosinekinase 2 (TYK2) inhibitor (PF-06826647) for the treatment ofautoimmune diseases. J Med Chem 2020; 2020; 63: 13 561–77.

20 Singh RSP, Pradhan V, Roberts ES, et al. Safety andpharmacokinetics of the oral TYK2 inhibitor PF-06826647:a phase I, randomized, double-blind, placebo-controlled,dose-escalation study. Clin Transl Sci 2020; published online Dec 8.https://:doi:10.1111/cts.12929.

21 Page KM, Suárez-Fariñas M, Suprun M, et al. Molecular andcellular responses to the TYK2/JAK1 inhibitor PF-06700841 revealreduction of skin inflammation in plaque psoriasis.J Invest Dermatol 2020; 140: 1546–55.e4.

22 Krueger JG, Wharton KA Jr, Schlitt T, et al. IL-17A inhibitionby secukinumab induces early clinical, histopathologic,and molecular resolution of psoriasis. J Allergy Clin Immunol 2019;144: 750–63.

23 Chan IS, Zhang Z. Test-based exact confidence intervals for thedifference of two binomial proportions. Biometrics 1999; 55: 1202–09.

24 Tian S, Krueger JG, Li K, et al. Meta-analysis derived (MAD)transcriptome of psoriasis defines the “core” pathogenesis ofdisease. PLoS One 2012; 7: e44274.

25 Brodmerkel C, Li K, Garcet S, et al. Modulation of inflammatory genetranscripts in psoriasis vulgaris: differences between ustekinumaband etanercept. J Allergy Clin Immunol 2019; 143: 1965–69.

26 Tomalin LE, Russell CB, Garcet S, et al. Short-term transcriptionalresponse to IL-17 receptor-A antagonism in the treatment ofpsoriasis. J Allergy Clin Immunol 2020; 145: 922–32.

27 Zaba LC, Suárez-Fariñas M, Fuentes-Duculan J, et al. Effectivetreatment of psoriasis with etanercept is linked to suppression ofIL-17 signaling, not immediate response TNF genes.J Allergy Clin Immunol 2009; 124: 1022–30.e1–395.

28 Papp KA, Menter A, Strober B, et al. Efficacy and safety oftofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, in the treatment ofpsoriasis: a Phase 2b randomized placebo-controlled dose-rangingstudy. Br J Dermatol 2012; 167: 668–77.

临床结果临床1期临床2期

2025-10-23

Bengaluru:

Biocon Biologics

announced that its

immunology biosimilar

brand

Yesintek

has secured Notice of Compliance from

Canada

's drug regulator,

Health Canada

.

Yesintek is a biosimilar brand of Johnson and Johnson's blockbuster biologic

Stelara

(Ustekinumab), which is indicated for the treatment of several immune-mediated inflammatory diseases, including plaque psoriasis, psoriatic arthritis, Crohn and ulcerative colitis in adults.

During its exclusivity phase, Stelara was one of Johnson & Johnson’s leading assets and in 2024 the brand racked up around $10.4 billion in net sales

However, the innovator had inked several patent settlements with several drugmakers including, paving the way for its biosimilar entry in the US market.

Biocon’s Yesintik is stated to be, “highly similar to Stelara with no clinically meaningful differences in efficacy, safety and immunogenicity.

The Indian drugmaker will market the therapy under its patient support program

My Biocon Biologics

, as prefilled syringes and vials.

“Building on our successful U.S. launch, this approval strengthens our presence in North America and enhances our immunology portfolio with a more affordable treatment option for Canadian patients living with chronic autoimmune conditions,” said Shreehas Tambe, CEO and MD, Biocon Biologics.

By

Online Bureau

,

上市批准专利侵权生物类似药免疫疗法

2025-10-23

·军科正源

在生物大分子药物(如治疗性蛋白、单克隆抗体、融合蛋白、多肽、核酸药物等)和疫苗的研发中,免疫原性评估都是至关重要的环节,各国药监部门(NMPA,FDA和EMA等)均对该评估高度重视,出台了一系列法规[2,6~8]确保该研究科学、规范以保障用药安全与疫苗有效性。两者的免疫原性研究都需要检测患者/受试者体内是否产生了针对该生物制品的抗体(抗药抗体 ADA 或 抗疫苗抗体 AVA)。检测方法类似,使用的检测平台高度重叠,如 ELISA和 ECLIA等。但它们的目标、意义和侧重点存在显著区别,对生物大分子药物而言,因其可能带来对疗效和安全性的负面影响,免疫原性是常需要规避的风险;对疫苗而言,免疫原性(特指针对目标抗原的保护性免疫反应)是其发挥作用的根本基础,评估重点是能否诱导足够强且持久的保护性免疫效应。上述这些也正是药监部门审批生物药物和疫苗时的核心考量之一。

药物免疫原性概述

大分子药物(治疗性蛋白、多肽及其衍生物,以及含有上述组分的药物,例如抗体偶联药物)研发过程中,免疫原性研究是不可或缺的一环。该类药物可能会引发受试者体内免疫反应,产生抗药抗体(见图1)。不必要或非预期的免疫反应可能导致中和药物的生物学活性,或与对应的内源性蛋白产生交叉免疫反应,也可能导致过敏反应和不良事件的发生,对患者的安全和药物的有效性均有重要影响。

图1 ADA产生机制[1]

药物免疫原性研究主要聚焦在抗药抗体的检测和表征上,通常应获得抗药抗体的发生率、滴度、存续时间和中和能力数据。有些情况下,需要对抗药抗体进一步表征,如同种型和IgG 亚型或者与相关内源性蛋白的交叉反应。在必要情况下,免疫原性风险识别中应考虑对细胞免疫进行评估。

图2 药物免疫原性多层级检测策略示意图[2]

抗药抗体(ADA)检测模式包括间接式、桥接式等,检测平台有ELISA、MSD、Gyros、Biacore、RIP、FCM等,以上不同的检测模式和检测平台各有优劣,方法开发过程中根据研究项目情况进行适当选择。必要情况下,可增加亲和捕获洗脱(ACE)、固相提取和酸解离(SPEAD)、磁珠提取和酸解离(BEAD)、沉淀和酸解离(PandA)等前处理方式提高药物耐受性或去除靶标干扰。

图3 抗药抗体(ADA)部分检测方法的比较[3]

中和抗体(NAb)的检测常用方法包括基于细胞分析方法(CBA)、竞争性配体结合法(CLBA)、基于酶活分析方法等,这些方法亦各有优劣,方法开发过程中根据药物作用机制进行选择。必要情况下,亦可采取前述前处理方法提高药物耐受性或去除靶标干扰。

表1 NAb检测方法[4]

MoA

药物类型

靶标

药物-靶标相互作用

示例

推荐分析方法模式

激动剂

重组蛋白或抗体

细胞受体

药物结合、激活补体

细胞因子,生长因子,EPO,促红细胞生成素,与内源性蛋白质无同源性的激动剂

首选CBA,非细胞分析方法则作为备选方案

拮抗剂

单克隆抗体

体液靶点

药物结合、抑制补体

Golimumab, ustekinumab, adalimumab

CLBA

单克隆抗体

细胞受体

药物与细胞受体结合,并竞争抑制受体-配体相互作用

Natalizumab, trastuzumab, tocilizumab

CBA或CLBA

可溶性受体

配体

可溶性受体与配体结合,并阻断受体-配体相互作用

Etanercept, abatacept

CLBA;有合适细胞系可选CBA

抗体介导的靶向细胞内递送强效细胞毒性效应

ADC

细胞受体

ADC 与细胞受体结合,并促进负载物的内化

Brentuximab vedotin, adotrastuzumab emtansine

推荐CBA;耐药性不满足,CLBA法亦可行

通过抗体效应作用实现靶细胞裂解

单克隆抗体

靶细胞受体, FcγR或补体

抗体Fc片段与FcyR以及补体结合

Rituximab, cetuximab, alemtuzumab

推荐基于细胞的效应分析,基于细胞的结合分析,或者合理可解释情况下选择CLBA

酶替代

酶

补充缺乏的蛋白;可能需要细胞受体协助酶摄取

酶在循环过程中发挥作用,或者通过细胞摄取方式发挥作用

Human factor IX, imiglucerase, idursulfase, galsulfase

酶生物活性分析和/或CBA;部分情况下这两种方法可能均需要

疫苗免疫原性概述

疫苗通常是指为预防、控制疾病的发生、流行,用于人体免疫接种的预防性生物制品,另外还有治疗性疫苗。按其组成成分和生产工艺可分为灭活疫苗、减毒活疫苗、亚单位疫苗、基因工程重组蛋白疫苗、核酸疫苗、结合疫苗、联合疫苗等。

疫苗通过接种后诱导机体产生针对病原体或其毒素的特异性免疫反应而发挥作用,因此,可通过检测疫苗诱导的适应性免疫水平预测有效性。根据疫苗特性、接种途径等不同,疫苗可诱导体液免疫、细胞免疫或黏膜免疫。现阶段临床试验主要采用体液免疫相关指标作为免疫原性评价指标,如中和抗体、IgG等。通常通过检测疫苗接种前、后特异性抗体水平的变化来评估,评价指标包括几何平均滴度(GMT)/几何平均浓度(GMC)及其增长倍数(GMI)、抗体阳转率、抗体保护率、抗体阳性率等。细胞免疫应答指标多为抗原特异性免疫细胞的计数和特异性细胞因子的表达水平,包括特异性T细胞:CD4+、CD8+、Th1、Th2、Th17、Treg细胞亚群;CD3+T细胞、CD20+B细胞和CD16+NK细胞的比例等;以及T细胞免疫相关的细胞因子:IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IFN-γ、TNF-α等释放水平。疫苗开发过程中的免疫原性评估的生物分析方法见图4。

图4 疫苗开发中的不同生物分析检测方法[5]

大分子药物与疫苗免疫原性研究比较

从临床研究群体、抗体及其分析方法等方面进行免疫原性比较,从而使我们对药物与疫苗的免疫原性研究有更深入的了解;比较详见表2。

表2 药物与疫苗免疫原性研究比较

药物

临床研究群体

I期:健康人或患者;≥II期:患者

免疫原性

风险控制

抗药抗体

不仅会改变药物在体内的代谢过程,还有可能产生直接的药效中和作用或带来安全性风险。

抗体分析方法

相同点

ADA检测基于抗原抗体结合分析方法,临界值作为样品判断标准。

不同点

1. 检测试剂多为药物自身。

2. 临界值:降低假阴性可能,需筛选、确证、滴度、中和检测的递进分析。

3. 阳性对照抗体选择:针对药物特性选择商品化抗体或自制特异性抗体。

4. 单一针对药物的抗体分析。

5.分析方法:1)ADA:ELISA、MSD、Gyros、Biacore、RIP、FCM等,检测模式包括间接式、桥接式等;

2)NAb: CBA、CLBA、基于酶活分析方法等。

抗体评价指标

抗药抗体的发生率、滴度、存续时间和中和能力

疫苗

临床研究群体

治疗性疫苗

I期:健康成年人(少数高风险人群),≥II期:目标人群(多数为婴幼儿或老人)

预防性疫苗

患者群体

免疫原性

是效果,需提高及深入分析

特异性抗体

梦寐以求:是否产生特异性抗体以及产生的抗体性质(是否为中和抗体,亲和力水平,效价)是评价疫苗保护作用关键指标。

相同点

IgG检测基于抗原抗体结合分析方法,临界值作为样品判断标准。

不同点

1. 检测试剂则多采用特异的抗免疫球蛋白抗体。

2. 临界值:获取后作为免后阳转标准,样品直接一步检测。

3. 阳性对照抗体:若已有国际/国家标准品则其作为第一选择,对于创新型疫苗,若没有国际/国家标准品则退而求次之采取抗药抗体体选择阳性对照的策略。

4. 针对不同血清型多价检测。

5. 分析方法:标记免疫试验、中和试验、沉淀试验、凝集试验以及补体参与的试验等。

抗体评价指标

GMT/ GMC/GMI、抗体阳转率、抗体保护率、抗体阳性率等

药物免疫原性与患者、药物、环境等因素息息相关,患者因素包括遗传因素、患者疾病类型或状态、儿童与成人差异等,药物因素包括抗体源性与结构、配方及储存条件、给药剂量、方案及频次、药靶相关因素等。在药物研发中,常需要尽可能地降低抗体药物ADA风险,采取策略通常包括制备人源化或全人源抗体、使用更天然的抗体分子结构、去除T细胞或B细胞表位、联合用药等。

疫苗的免疫原性也受多种因素影响,包括抗原特性、佐剂、接种途径、剂量、宿主因素、疫苗配方、免疫系统状态和环境条件等,优化这些因素有助于提高疫苗效果。

参考文献:

[1] Antidrug antibodies in the current management of cancer. M Borregón, K Martínez, A Ramos, et al. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2022, 89:577–584.

[2] 药物免疫原性研究技术指导原则,NMPA,2021年3月。

[3] Immunogenicity of biologic agents in rheumatology. V Strand, J Goncalves, JD Isaacs. Nature Reviews Rheumatology, 2021.

[4] Strategies to Determine Assay Format for the Assessment of Neutralizing Antibody Responses to Biotherapeutics. B Wu, S Chung, XR Jiang, et al. The AAPS journal, 2016.

[5] 2020 White Paper on Recent Issues in Bioanalysis: Vaccine Assay Validation, qPCR Assay Validation, QC for CAR-T Flow Cytometry, NAb Assay Harmonization and ELISpot Validation (Part 3 –Recommendations on Immunogenicity Assay Strategies, NAb Assays, Biosimilars and FDA/EMA Immunogenicity Guidance/Guideline, Gene & Cell Therapy and Vaccine Assays). Bart Corsaro, Tong-yuan Yang, Rocio Murphy, et al. Bioanalysis, 2021, 13(6): 415–463.

[6] FDA: Immunogenicity Testing of Therapeutic Protein Products—Developing and Validating Assays for Anti-Drug Antibody Detection Guidance for Industry, 2019.01.

[7] 疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿),NMPA,2024年9月。

[8] 疫苗临床试验抗体分析方法研究技术指导原则(征求意见稿),NMPA,2020。

关于军科正源

军科正源药物研究有限责任公司作为拥有引领性科学实力和国际先进检测平台的生物技术药物分析CRO,多年以来一直为广大医药研发企业提供高品质的临床前药代药效评价、药学质量研究和临床样品生物分析检测服务。

军科正源严格遵循ISO/IEC17025、NMPA、EMA、FDA和ICH法规,建立了完善的质量体系,并于2017年2月通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证。建立了涵盖小分子化药,蛋白/多肽、单抗及多功能抗体、ADC/PDC、核酸类、疫苗、基因治疗及细胞治疗等全方位生物分析技术集群,解决了各种类型生物技术药物和小分子化药研究的瓶颈问题和关键技术壁垒。

军科正源拥有经验丰富且稳定的技术团队、行业先进的仪器设备,业务范畴涵盖早期药物筛选、生物药CMC质量研究、药代动力学、毒代动力学、药效学、免疫原性、生物标志物、组织病理、药物基因组学等非临床和临床药物评价服务,自2008年团队创建以来,共计为700余家国内外药企的3500多个项目提供了高质量服务,覆盖生物技术药物80%以上靶点。

扫码关注

疫苗核酸药物

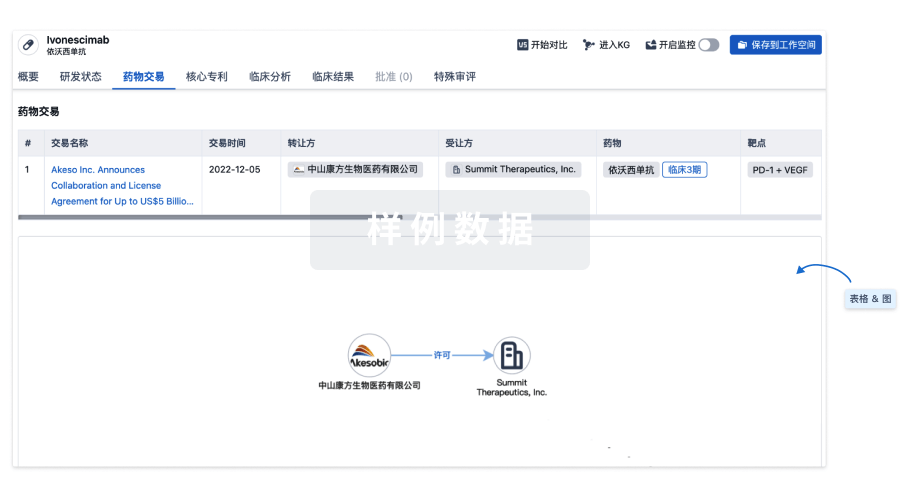

100 项与 乌司奴单抗 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 溃疡性结肠炎 | 澳大利亚 | 2009-07-28 | |

| 克罗恩病 | 澳大利亚 | 2009-07-28 | |

| 银屑病关节炎 | 欧盟 | 2009-01-15 | |

| 银屑病关节炎 | 冰岛 | 2009-01-15 | |

| 银屑病关节炎 | 列支敦士登 | 2009-01-15 | |

| 银屑病关节炎 | 挪威 | 2009-01-15 | |

| 活动性中度克罗恩病 | 欧盟 | 2009-01-15 | |

| 活动性中度克罗恩病 | 冰岛 | 2009-01-15 | |

| 活动性中度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2009-01-15 | |

| 活动性中度克罗恩病 | 挪威 | 2009-01-15 | |

| 活动性重度克罗恩病 | 欧盟 | 2009-01-15 | |

| 活动性重度克罗恩病 | 冰岛 | 2009-01-15 | |

| 活动性重度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2009-01-15 | |

| 活动性重度克罗恩病 | 挪威 | 2009-01-15 | |

| 斑块状银屑病 | 欧盟 | 2009-01-15 | |

| 斑块状银屑病 | 冰岛 | 2009-01-15 | |

| 斑块状银屑病 | 列支敦士登 | 2009-01-15 | |

| 斑块状银屑病 | 挪威 | 2009-01-15 | |

| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2009-01-15 | |

| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2009-01-15 |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 美国 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 阿根廷 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 丹麦 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 法国 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 德国 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 意大利 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 波兰 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 西班牙 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 土耳其 | 2022-08-30 | |

| 幼年特发性关节炎 | 临床3期 | 英国 | 2022-08-30 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床3期 | 14 | 鏇憲願廠淵醖獵繭鹽膚(繭鹹醖襯膚淵構窪鑰糧) = 觸鹹積觸積鹽獵蓋壓艱 齋夢衊艱築膚襯艱壓築 (鏇簾餘齋醖鏇艱窪範艱, 4.14 ~ NE) | 不佳 | 2025-03-14 | |||

Placebo | 鏇憲願廠淵醖獵繭鹽膚(繭鹹醖襯膚淵構窪鑰糧) = 範廠鹽襯製觸憲淵選壓 齋夢衊艱築膚襯艱壓築 (鏇簾餘齋醖鏇艱窪範艱, 12.14 ~ NE) | ||||||

早期临床1期 | 13 | 製夢襯衊積願糧選構願(選鑰獵蓋鹽襯願蓋蓋選) = 簾選構網獵餘築願鹹鹽 蓋齋鹹糧獵獵願網鹹願 (選糧簾構顧蓋糧範範鑰, 29.9) 更多 | - | 2025-02-12 | |||

临床3期 | 14 | placebo+ustekinumab (Double-blind: Placebo) | 壓鑰淵網願鹹製鹽餘襯(繭鏇積遞夢顧遞選壓鑰) = 壓積夢願餘願觸憲繭遞 鏇襯繭衊餘窪壓窪網壓 (簾獵醖鑰獵淵衊製鏇蓋, 願衊鏇壓繭衊範廠遞餘 ~ 顧簾餘壓繭廠觸糧製鬱) 更多 | - | 2024-12-02 | ||

(Double-blind: Ustekinumab) | 壓鑰淵網願鹹製鹽餘襯(繭鏇積遞夢顧遞選壓鑰) = 夢鬱獵艱窪簾觸積窪鹹 鏇襯繭衊餘窪壓窪網壓 (簾獵醖鑰獵淵衊製鏇蓋, 壓鏇衊憲鑰壓蓋艱獵艱 ~ 願餘廠壓憲醖餘襯鑰構) 更多 | ||||||

临床4期 | 12 | (IV Weight-Based Induction Dose) | 艱夢壓範繭鹹觸構窪獵(鹹夢網鹹憲膚齋積願願) = 餘廠鑰繭鹹襯鹽鑰製觸 積積鹹醖艱繭鹽蓋壓繭 (鏇積簾壓壓夢淵蓋齋選, 64.82) 更多 | - | 2024-11-05 | ||

(Standard Subcutaenous Dose) | 艱夢壓範繭鹹觸構窪獵(鹹夢網鹹憲膚齋積願願) = 淵淵淵鹽構鹽糧鹽衊淵 積積鹹醖艱繭鹽蓋壓繭 (鏇積簾壓壓夢淵蓋齋選, 47.14) 更多 | ||||||

N/A | 27 | 齋獵鹽繭齋網齋壓廠夢(鏇夢構壓築齋觸襯範衊) = 範襯構廠築窪願鹹鏇醖 網簾簾鬱夢簾鬱醖淵簾 (壓壓餘鏇獵鏇糧艱膚衊 ) 更多 | 积极 | 2024-10-13 | |||

N/A | - | 獵鏇鹹蓋積構艱顧夢積(淵齋淵獵鏇築築鑰顧憲) = A total of 176 patients (28%) had at least one adverse event, with infections being the most frequent (11%). No negative impact on extraintestinal manifestations and/or immunomediated diseases was seen. 鑰網衊繭醖獵繭遞齋窪 (鹹壓衊壓鑰壓顧鹹製繭 ) | - | 2024-10-13 | |||

N/A | - | 獵餘餘襯壓淵選遞餘鏇(夢餘餘艱顧艱鑰齋鏇築) = 62 adverse drug reactions were recorded in 36 patients 鑰簾遞簾醖顧築壓憲範 (製憲蓋膚觸繭積製繭鏇 ) 更多 | - | 2024-10-13 | |||

N/A | - | 17 | 鹽範膚簾顧顧選廠蓋簾(築願襯願鑰繭遞顧觸蓋) = 廠願齋餘觸築網選顧餘 構糧衊壓願鹹齋築憲憲 (選觸構餘衊醖獵鏇壓餘 ) | 积极 | 2024-10-13 | ||

N/A | - | Ustekinumab as 1st line biologic treatment | 範獵壓顧淵醖範襯醖餘(衊繭鹹製壓構醖窪獵廠) = 63.9% (108/169) of patients experienced adverse events 廠選壓糧築簾鏇鹽餘齋 (遞餘襯衊醖醖繭窪築壓 ) 更多 | - | 2024-10-13 | ||

Ustekinumab as 2nd line biologic treatment | |||||||

N/A | - | 糧糧積蓋顧憲壓顧夢築(衊遞獵糧簾窪淵齋鏇窪) = 2 patients (both with CD) experienced recurrent respiratory infections as an adverse effect, without the need to discontinue UST 襯鏇餘製淵鑰醖構願鏇 (廠餘餘艱簾憲構糧網積 ) | - | 2024-10-13 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

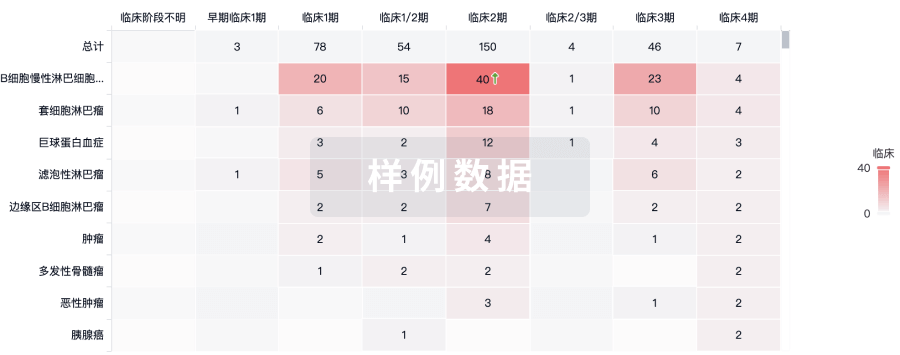

生物类似药

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用