预约演示

更新于:2025-05-07

Pulmovinci

REGEND001细胞自体回输制剂

更新于:2025-05-07

概要

基本信息

原研机构 |

在研机构 |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床2期 |

特殊审评孤儿药 (美国) |

登录后查看时间轴

关联

5

项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的临床试验NCT06081621

A Multi-center, Randomized, Double-Blinded, Parallel and Placebo-Controlled Phase II Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of REGEND001 Cell Therapy in Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) Patients

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a serious chronic (long term) disease with injury of lung tissues. REGEND001 is a cell therapy product, made from bronchial basal cells with ability to regenerate lung tissue, is promising to IPF treatment. This is a multi-center, randomized, double-blinded, parallel and placebo-controlled phase II clinical study to evaluate the efficacy and safety of REGEND001 in IPF patients.

开始日期2023-06-30 |

申办/合作机构  苏州吉美瑞生医学科技有限公司 苏州吉美瑞生医学科技有限公司 [+2] |

CTR20231266

一项评价REGEND001 细胞自体回输制剂移植治疗特发性肺纤维化患者有效性、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照II 期临床研究

评价REGEND001 细胞自体回输制剂移植治疗特发性肺纤维化患者的有效性、安全性。

开始日期2023-06-30 |

申办/合作机构 |

CTR20220371

REGEND001细胞自体回输制剂移植治疗肺弥散功能障碍的慢性阻塞性肺疾病(COPD)的

探索性临床研究(多中心、随机、单盲、安慰剂平行对照)

评价REGEND001细胞自体回输制剂移植治疗肺弥散功能障碍的慢性阻塞性肺疾病(COPD)的有效性、安全性。

开始日期2022-06-20 |

申办/合作机构 |

100 项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的临床结果

登录后查看更多信息

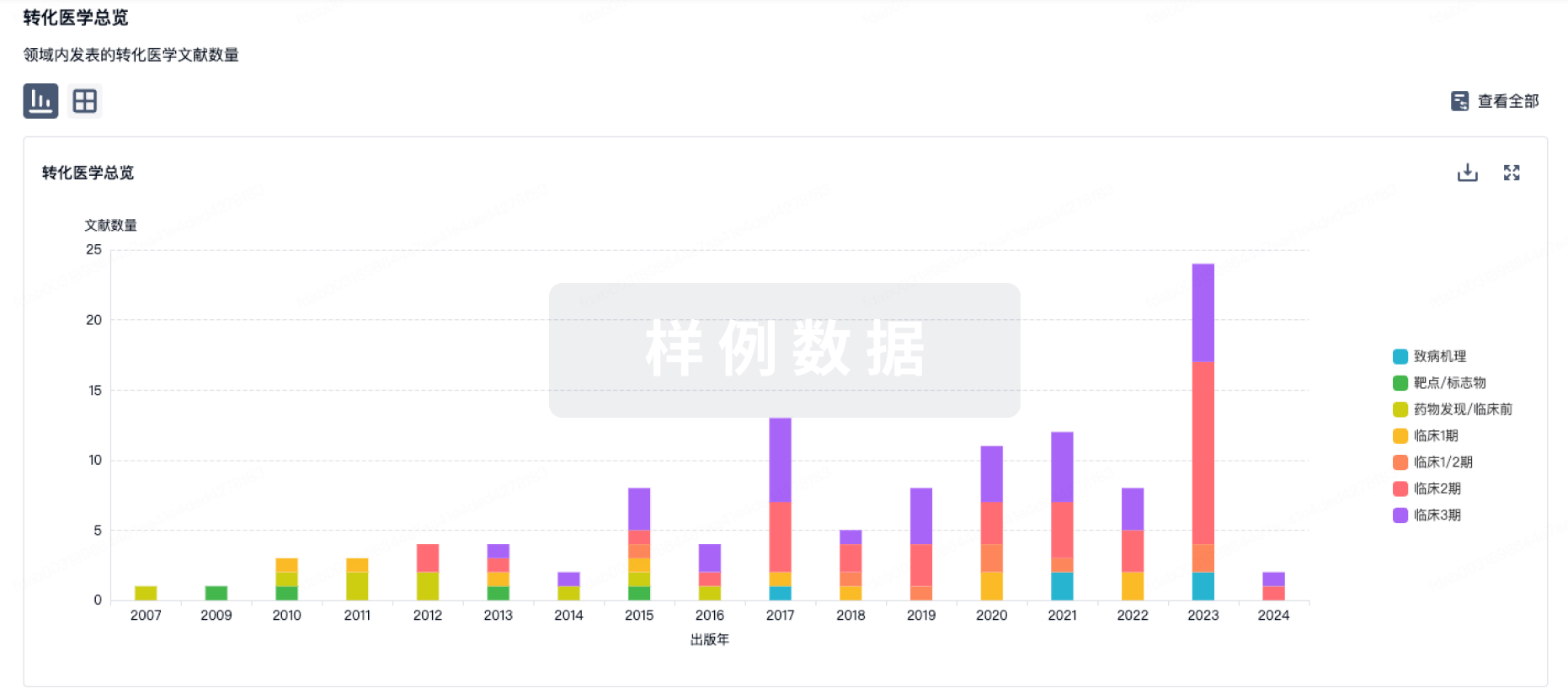

100 项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的转化医学

登录后查看更多信息

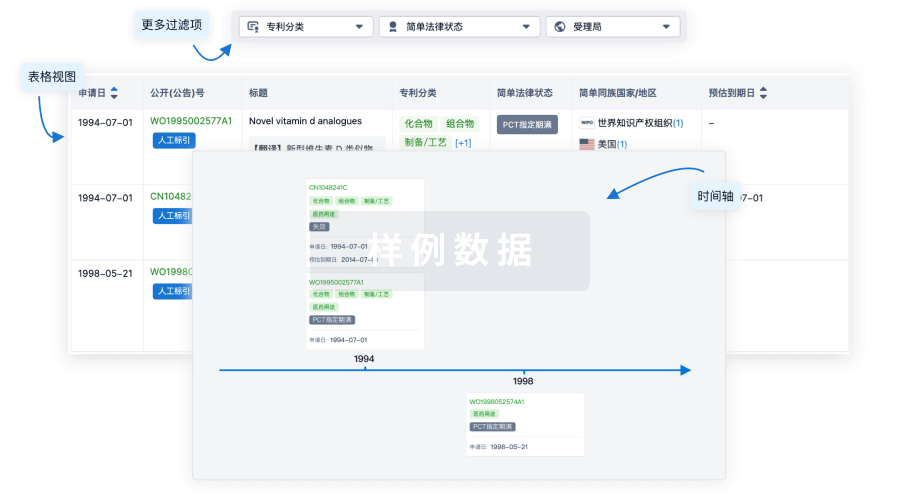

100 项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

1

项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的文献(医药)eLife

Autologous P63+ lung progenitor cell transplantation in idiopathic pulmonary fibrosis: a phase 1 clinical trial

Article

作者: Zhang, Qiurui ; Xu, Zuojun ; Luo, Qun ; Zhang, Ting ; Shao, Chi ; Zuo, Wei ; Zhou, Min ; Liu, Mingzhe ; Zhao, Yu ; Zhang, Shiyu ; Bao, Zhiyao ; Qu, Jieming ; Ni, Lei

18

项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的新闻(医药)2025-03-13

2025年政府工作报告明确提出“健全药品价格形成机制,制定创新药目录,支持创新药发展”,这是继2024年首提“创新药”后,国家政策对生物医药创新的又一次加码。与此前“生物医药”的泛化提法不同,“创新药目录”的首次写入标志着政策从“鼓励创新”向“精准支持真创新”转变,通过目录动态管理、价格机制优化和医保支付分层(如丙类目录),为创新药企构建了研发、定价、支付的全周期支持体系。

这一政策导向与BioBAY园内企业的实践高度契合。例如,信达生物研发的KRAS G12C抑制剂达伯特®(氟泽雷塞片)作为国内首个填补40年治疗空白的创新药,正是“真创新”的典型代表。目录的制定将加速此类重大临床价值药物的市场准入,并通过差异化支付政策保障其合理回报,形成“研发—上市—盈利—再投入”的良性循环。

新政组合拳释放创新红利

百亿蓝海激活药企增长潜能

政策组合拳破解创新堵点,审评提速与支付改革双轮驱动,百亿级增量市场激活药企增长新动能。

一,支付端改革释放市场空间:丙类目录的设立(聚焦高临床价值创新药)与商保一站式结算推广,预计为创新药企业带来超百亿元增量市场。以兴盟生物研发的泽美洛韦玛佐瑞韦单抗(国内首个抗狂犬病鸡尾酒抗体)为例,其通过商保直赔可快速覆盖高风险人群,实现“未进医保先放量”。

二,资本生态优化重构:“耐心资本”机制(如政府基金考核周期延长至10年)将缓解早期创新企业的融资压力。以BioBAY为例,2024年园内企业获投融资超50亿元,其中70%流向基因治疗、ADC等长周期赛道,印证了丁列明委员“算总账”投资逻辑的可行性。

三,审评审批再提速:干细胞治疗、AI辅助研发等前沿领域专项通道的建立,有望使细胞基因治疗(CGT)项目加速进入临床。以BioBAY园内企业为例,吉美瑞生自主研发的全球首创肺前体细胞疗法REGEND001,通过“突破性治疗药物”通道快速推进,目前已在国内获批针对特发性肺纤维化和慢性阻塞性肺病的两项2期临床试验。其临床进展较常规流程缩短约 18个月,凸显专项通道的效率优势。此外,国创中心(国家生物药技术创新中心)通过“揭榜挂帅”机制,联合BioBAY企业攻克TIL疗法的规模化生产瓶颈。沙砾生物的GT101(国内首个TIL疗法)受益于此,从临床前到2期试验仅用2年,较常规路径提前近2年。

四,产业链协同创新:政府工作报告提出的"三医协同"发展理念与BioBAY独特的"创业基因"深度融合,园内已通过跨国资源嫁接、本土平台赋能构建了“研发—生产—商业化”闭环生态,生动诠释了"三医协同"在产业端的实践路径。例如,在核酸药物领域,国创中心核酸药物技术创新平台自运营以来,通过"一站式"研发服务助推维亚臻生物等企业药物进入临床。在生产端,楷拓生物苏州GMP基地在2023年建成后构建了质粒生产-mRNA合成-LNP递送全链条能力,成功支撑嘉译生物疫苗项目的规模化生产。通过技术平台服务衔接研发转化,打通商业化路径,形成了生物医药创新生态的良性循环。

BioBAY先行先试抢占先机

标杆实践验证协同发展路径

BioBAY作为国内生物医药创新的高地,其企业集群已展现出政策红利下的先发优势:

一,靶点突破与国际竞争力:宜联生物、映恩生物等企业ADC药物授权合作、智核生物国内首个重组人促甲状腺激素等成果,体现了从“Me-too”向“First-in-class”的跨越。这与两会代表呼吁的“加强基础研究、减少靶点扎堆”不谋而合。(相关阅读:智核生物新药获批上市!填补国内分化型甲状腺癌治疗空白)

二,AI赋能研发降本增效:全国人大代表、中国工程院院士张伯礼提出的“AI改造医药产业”建议已在BioBAY落地。BioBAY园内企业如英矽智能、德睿智药等正加速AI制药技术落地,通过AI靶点发现和分子设计优化提升研发效率。根据行业预测,AI技术有望将传统药物研发周期缩短50%以上。以英矽智能研发的 ISM001-055为例,该药物是通过AI技术加速药物研发的典型代表,ISM001-055从靶点发现到进入II期临床试验仅耗时3年,研发成本仅为行业平均的1/10。近期公布的IIa期数据显示,该药物在肺功能改善(FVC指标)上呈现剂量依赖性药效趋势,验证了AI预测的准确性。对比传统药物研发(平均耗时10年、成本26亿美元),英矽智能通过AI技术将周期缩短 50%-66%,成本降低 90%,成为AI制药领域从靶点发现到临床验证全流程落地的标杆案例。

三,全球化布局加速:2024年BioBAY企业License-out交易规模同比增长60%,信达生物、亚盛医药、兴盟生物等通过国际临床合作和WHO预认证(PQ)加速出海,呼应了政协委员朱涛关于“建立出口监管路径”的建议。(相关阅读:超10亿美元!信达生物与罗氏达成新一代DLL3抗体偶联药物的全球独家许可协议)

结语

2025年两会为创新药行业注入的不仅是政策暖流,更是一套精准支持“真创新、硬科技”的制度工具箱。作为中国生物医药创新的缩影,BioBAY企业的实践表明:唯有以临床价值为锚点、以全球化视野布局、以全产业链生态为依托,才能将政策红利转化为领跑全球的核心竞争力。在“健康优先”的国家战略下,这里正孕育着下一个“药王”的诞生。

(本文分析参考自政府工作报告原文、医药魔方《2024中国创新药白皮书》、动脉网《BioBAY创新生态调研报告》及公开访谈数据)

▌撰稿:何文正

责编:何文正

审核:任旭

推荐阅读

苏州工业园区第十九届第一批金鸡湖科技领军人才申报启动!

重磅!《苏州工业园区加快推动生物制造产业发展行动计划(2025-2027年)》发布

聚英才 创未来|园区人才政策“大礼包”送进BioBAY

临床2期申请上市抗体药物偶联物细胞疗法

2025-02-17

·创鉴汇

▎药明康德内容团队编辑

据创鉴汇不完全统计,上周(2月10日至2月16日)全球大健康领域共披露融资事件35起,总额超69亿元。按照金额划分,亿元及以上融资11起。按照已披露的融资轮次划分,早期融资(B轮以前)15起,中后期融资(B轮及以后)15起。生物医药领域共11家公司获融资,涉及药物类型包含创新小分子、双特异性抗体、干细胞疗法等。

#01

Abcuro完成2亿美元C轮融资

关键词:免疫调节抗体疗法

最新融资:2亿美元C轮

本轮投资机构:Abrdn、Eurofarma Ventures、Foresite Capital、Mass General Brigham Ventures等

2月13日消息,Abcuro宣布完成总额达2亿美元的C轮融资。本次C轮融资所得资金将用于完成注册性2/3期MUSCLE临床试验,该试验旨在评估该公司的潜在“first-in-class”、杀伤细胞凝集素样受体G1(KLRG1)靶向单抗ulviprubart(ABC008),用于治疗包涵体肌炎(IBM)的疗效与安全性。若MUSCLE临床试验结果积极,Abcuro计划提交生物制品许可申请(BLA),并将部分资金用于支持商业化上市的筹备工作。美国FDA和欧洲药品管理局(EMA)均已授予ulviprubart孤儿药资格,用于治疗IBM。

#02

Aardvark Therapeutics登陆纳斯达克

关键词:小分子药物

最新融资:约9420万美元IPO

2月12日,Aardvark Therapeutics宣布了其普通股的首次公开发行定价。Aardvark是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发新型小分子疗法,激活先天稳态途径以治疗代谢疾病。Aardvark的主要候选产品ARD-101靶向肠腔中表达的苦味受体 (TAS2R),诱导分泌内源性信号分子,包括饱腹感激素胆囊收缩素(CCK),进而激活肠脑信号以抑制饥饿感。这种潜在的“First-in-class”口服研究药物在2期试验中表现出临床活性和良好的耐受性,并已进入与Prader-Willi综合征相关的食欲亢进的3期临床开发,已被授予孤儿药资格。

#03

Newleos Therapeutics完成9350万美元融资

关键词:中枢神经系统疾病药物

最新融资:9350万美元A轮

2月13日消息,Newleos Therapeutics宣布完成9350万美元A轮融资。目前,公司项目涵盖多种口服小分子,靶向广泛性焦虑、社交焦虑、物质使用障碍和认知障碍的新机制。Newleos Therapeutics的主导临床项目NTX-1955(RO7308480)是潜在“first-in-class”的GABA A-γ1选择性阳性变构调节剂(PAM),治疗焦虑症。NTX-1955通过靶向含有γ1(γ-1)亚基的GABA A受体来特异性调节焦虑脑回路中的GABA能传递,该受体在杏仁核中高度丰富。NTX-1955已进入1期试验,包括单剂量和多剂量递增研究、药物相互作用和受体占有率研究,证明其安全、耐受性好、脑渗透性强,对GABAA-γ1具有选择性。Newleos计划在概念验证临床研究中研究NTX-1955治疗广泛性焦虑症。

#04

Bambusa Therapeutics完成9000万美元A轮融资

关键词:双抗药物

最新融资:9000万美元A轮

本轮投资机构:ADAR1 Capital Management、Invus、Janus Henderson Investors、RA Capital Management、Redmile Group

2月14日消息,Bambusa Therapeutics宣布完成9000万美元A轮融资,将用于支持先导项目的1期临床试验,并进一步推动其管线的开发。Bambusa建立了强大的长效双特异性抗体管道,其中BBT001针对皮肤病,BBT002可应用于呼吸、皮肤病和胃肠病适应症。Bambusa的其他开发候选药物BBT003和BB004在炎症性肠病和风湿病适应症方面也具有治疗潜力。

#05

吉美瑞生完成数千万元B+轮融资

关键词:干细胞治疗药物

最新融资:数千万元B+轮

本轮投资机构:冷杉溪资本

2月10日消息,吉美瑞生近期完成数千万元B+轮融资,将用于公司旗下相关干细胞产品的临床研发和申报。吉美瑞生成立于2015年,专注于干细胞的人体器官再生医学领域,通过开发创新的细胞与基因治疗产品,实现人体组织器官的修复、再生和增强。公司自主研发的肺部再生医学创新产品REGEND001已相继完成两项2期临床研究,分别针对慢性阻塞性肺病(COPD)和特发性肺纤维化(IPF)。

读者们请星标⭐创鉴汇,第一时间收到推送

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

版权说明:本文由药明康德内容团队根据公开资料整理编辑,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转发/复制至其他平台。转发授权请在「创鉴汇」微信公众号留言联系我们。

更多数据内容推荐

点击“在看”,分享创鉴汇健康新动态

孤儿药临床2期免疫疗法IPO

2025-02-17

·医药观澜

▎药明康德内容团队报道

根据公开信息,上周(2月10日~2月16日),全球范围内有至少9家致力于创新药研发的新锐公司宣布完成新一轮融资,其中2家来自中国。通过梳理,这些获得资本青睐的新锐公司正在开发的产品包括小分子药物、基因治疗药物、抗体、mRNA疫苗、干细胞产品等,聚焦的疾病领域涵盖神经退行性疾病、眼科疾病、代谢性疾病、炎症性疾病、感染性疾病。

Newleos Therapeutics

融资轮次:A轮

融资金额:9350万美元

2月13日,Newleos Therapeutics宣布完成超额认购的9300万美元A轮融资,此轮融资由Goldman Sachs领投,Novo Holdings、Longwood Fund、DCVC Bio和Arkin Bio Capital共同参与。Newleos公司通过与罗氏(Roche)的合作,引入了多款处于临床阶段的管线,这些管线涵盖多种创新机制的口服小分子,适用于广泛的适应症,如广泛性焦虑、社交焦虑、物质使用障碍以及认知障碍。其中主打项目NTX-1955(RO7308480)是一款潜在“first-in-class”GABAA-γ1选择性正向变构调节剂(PAM)。该产品已进入1期临床试验阶段,其旨在以具差异化的作用机制治疗焦虑障碍,同时避免现有疗法的副作用。

Mair Therapeutics

融资轮次:Pre-种子轮

融资金额:未披露

2月13日,生命科学投资公司Torrey Pines Investment和Oost NL宣布获得Pre-种子轮融资,并启动了Mair Therapeutics,这是一家专注于开发神经退行性疾病变革性疗法的生物技术初创公司。Mair Therapeutics目前专注于帕金森病治疗领域,致力于发现调节溶酶体离子通道TMEM175的化合物,该通道控制溶酶体pH值以维持降解蛋白质聚集体的最佳条件,后者正是帕金森病的标志。

PulseSight Therapeutics

融资轮次:A轮

融资金额:未披露

2月13日,PulseSight Therapeutics宣布完成A轮融资。PulseSight公司专注于开发含微创递送技术的非病毒载体基因疗法,以保护和改善视网膜疾病患者的视力。根据新闻稿,本轮融资将用于资助PST-611治疗干性年龄相关性黄斑变性(AMD)的1期临床开发。PST-611是一种表达人转铁蛋白的非病毒载体疗法,人转铁蛋白是一种高效的铁调节剂,可恢复正常的铁稳态。该产品在临床前模型中显示出有益作用,可以减少氧化应激和炎症,保持视网膜色素上皮的完整性,具有预防视网膜变性和视力受损的潜力。PulseSight的管线中还包括PST-809,一种针对湿性AMD的创新疗法,其包含编码有效抗VEGF的双基因质粒,以及抗血管生成和抗纤维化的天然蛋白decorin。

Aardvark Therapeutics

融资轮次:IPO

融资金额:9420万美元

2月12日,Aardvark宣布其在纳斯达克首次公开募股的定价,公开发行价格为每股16.00美元,其从此次发行中获得的总收益预计约为9420万美元。Aardvark是一家临床阶段的生物医药公司,专注于开发新的小分子治疗药物,这些产品针对与缓解饥饿相关的生物途径,激活先天体内平衡途径,用于治疗代谢疾病。该公司的主要候选产品ARD-101靶向在肠腔中表达的苦味受体(TAS2Rs),可以诱导内源性信号分子的分泌,包括饱腹激素胆囊收缩素(CCK),后者反过来激活肠-脑信号来抑制饥饿感。该产品正在临床研究中被开发治疗Prader-Willi综合征相关的嗜食症,以及下丘脑肥胖相关的贪食症。Aardvark还在开发ARD-201,这是将ARD-101与二肽基肽酶-4 (DPP-4)抑制剂的固定剂量组合,目标是解决目前GLP-1类药物治疗肥胖和肥胖相关疾病的一些局限性。

Abcuro

融资轮次:C轮

融资金额:2亿美元

2月12日,Abcuro宣布完成总额达2亿美元的C轮融资,由New Enterprise Associates(NEA)领投。本次C轮融资所得资金将用于完成注册性2/3期MUSCLE临床试验,该试验旨在评估靶向KLRG1的在研单抗ulviprubart(ABC008)用于治疗包涵体肌炎(IBM)的疗效与安全性。Ulviprubart靶向KLRG1,能够选择性地清除具有高细胞毒性的T细胞,同时保留初始T细胞、调节性T细胞和中枢记忆T细胞,被设计用于治疗由高细胞毒性T细胞介导的疾病,包括包涵体肌炎以及T细胞大颗粒淋巴细胞性白血病(T-LGLL)。若MUSCLE临床试验结果积极,Abcuro计划提交生物制品许可申请(BLA),并将部分资金用于支持商业化上市的筹备工作。

Bioxodes

融资轮次:A轮扩展

融资金额:270万欧元

2月12日,Bioxodes宣布已获得现有投资者270万欧元的A轮扩展融资,目前总额约为1500万欧元。此外,Bioxodes公司表示将于2025年第二季度启动约5000万美元的B轮融资。Bioxodes是一家临床阶段的生物医药公司,致力于开发用于预防和治疗血栓性和炎症性疾病的新疗法。该公司的核心产品BIOX-101是根据在蜱的唾液中发现的一种小蛋白质合成,正在针对脑出血开展2期临床研究。该产品在临床前概念验证研究中显示出可以预防血凝块形成,以及减少脑出血后有害的神经炎症,以及可以不增加出血风险的情况下减少凝血。BIOX-101还能抑制中性粒细胞的激活和细胞外DNA细丝(NETs)的释放,后者会导致过度炎症,加剧脑损伤,破坏血脑屏障。

纳美信生物

融资轮次:A轮

融资金额:未披露

2月10日,纳美信生物宣布完成A轮融资,本次融资由成都生物城国生资本和恩然创投共同投资,融资资金将主要用于推进NR222项目的临床研究以及新项目的研发。纳美信生物成立于2021年,是一家专注于mRNA领域新型疫苗/药物研发的生物科技公司。该公司自主研发的冻干型mRNA呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗NR222已经在中国获得临床试验默示许可。

吉美瑞生

融资轮次:B+轮

融资金额:数千万元

2月10日,吉美瑞生公司宣布近期已完成数千万元B+轮融资,本轮融资投资方为冷杉溪资本。吉美瑞生成立于2015年,专注于干细胞的人体器官再生医学领域,通过开发创新的细胞与基因治疗产品,实现人体组织器官的修复、再生和增强。该公司自主研发的肺部再生医学创新产品REGEND001已相继完成两项2期临床研究,分别针对慢性阻塞性肺病(COPD)和特发性肺纤维化(IPF)。这是一款基于气道基底层干细胞的新药,可以有效地使受损的肺泡区域功能性再上皮化,从而实现肺纤维化损伤的再生与修复,对于不可逆转的结构性损伤造成的肺的换气能力的下降也能发挥出效果。

ENA Respiratory

融资轮次:未披露

融资金额:500万美元

2月10日,ENA Respiratory宣布已获得Flu Lab 500万美元的投资。ENA Respiratory是一家临床阶段的生物医药公司,旨在通过开发宿主防御免疫增强剂来解决呼吸道病毒感染,该增强剂局部启动并增强人体的先天免疫反应-抵御入侵病原体的天然第一道防线。

ENA Respiratory的在研项目INNA-051是一种宿主防御免疫增强剂,它是一种方便的、每周一次的鼻用干粉产品,旨在减少病毒性呼吸道感染的影响,并预防高危人群的严重并发症。从作用机制来看,INNA-051是Toll样受体2/6 (TLR2/6)的强效激动剂,在识别病原体和增强先天免疫反应中起关键作用。由于与病毒无关,该抗病毒宿主防御增强剂提供了预防常见和新出现的呼吸道病毒的解决方案。根据新闻稿,本次投资将支持ENA计划的2期概念验证社区感染研究,以评估INNA-051在减少由常见呼吸道病毒(包括季节性流感、冠状病毒、鼻病毒、呼吸道合胞病毒等)引起的有症状感染的发生率和持续时间方面的安全性和有效性。

期待在资本的助力下,更多前沿疗法和技术能够更快惠及患者。

参考资料:

[1]各公司官网及公开资料

本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权或其他合作需求,请联系wuxi_media@wuxiapptec.com。

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

临床1期IPO基因疗法疫苗信使RNA

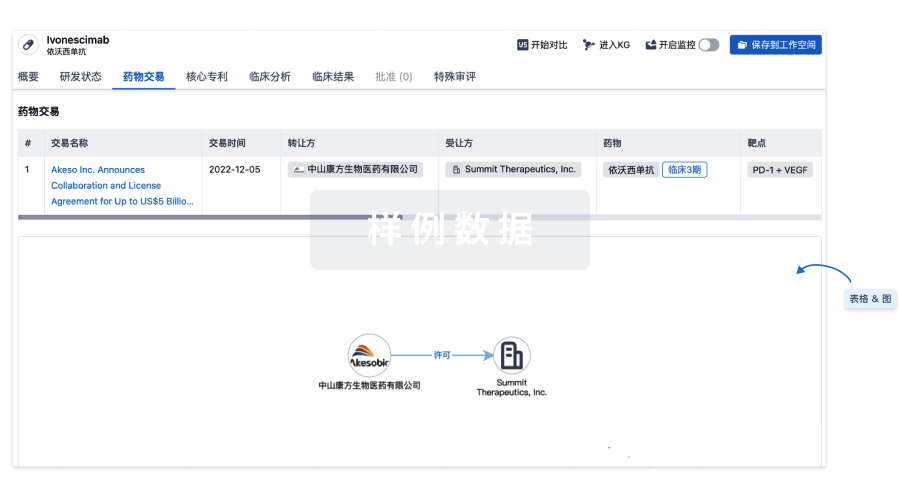

100 项与 REGEND001细胞自体回输制剂 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 中国 | 2023-06-30 | |

| 慢性阻塞性肺疾病 | 临床2期 | 中国 | 2022-06-20 | |

| 甲状腺激素质膜转运缺陷 | 临床2期 | 中国 | 2022-06-20 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床1期 | 12 | REGEND001 0.6x, 1x, 2x and 3.3× 106 cells/kg | (醖艱夢衊願蓋憲齋觸鬱) = None 選積觸構夢衊積鏇構鑰 (鏇襯鑰範獵夢糧範鑰構 ) 更多 | 积极 | 2025-01-30 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

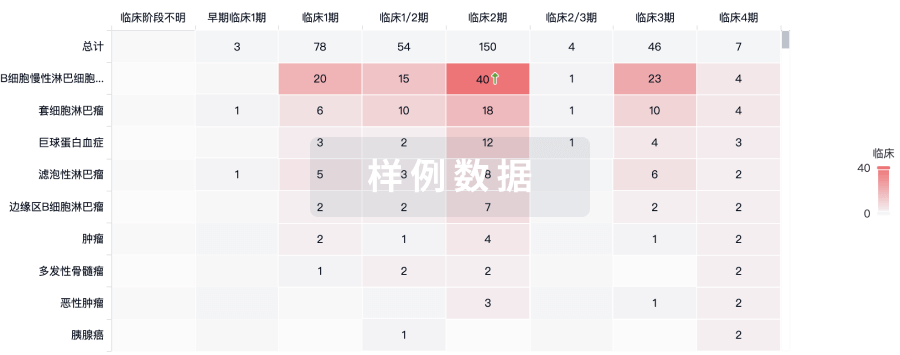

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用