预约演示

更新于:2025-08-29

The Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University Stomatology

更新于:2025-08-29

概览

标签

消化系统疾病

其他疾病

小分子化药

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 小分子化药 | 1 |

关联

1

项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的药物靶点- |

作用机制- |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

112

项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的临床试验NCT07101770

Development and Validation of a Prediction Model for Adverse Pregnancy Outcomes in Women With Aplastic Anemia

Aplastic anemia (AA) is a rare haematologic disorder characterized by bone marrow failure and pancytopenia. Its occurrence during pregnancy is exceedingly rare but poses significant risks, including maternal hemorrhage, infections, and perinatal complications such as preterm birth and fetal growth restriction. Consequently, pregnancy with AA is highly perilous for both mothers and infants. Early management is critical to ensure the health of both the mother and the baby. However, there are currently no predictive tools available to assess adverse outcomes in pregnant women with AA. Our center plans to conduct a multicenter, combined retrospective and prospective cohort study.

开始日期2025-08-05 |

申办/合作机构 北京大学人民医院 [+19] |

NCT07025954

Planned Delivery at 37 Versus 36 Weeks in Pregnancies Complicated byPlacenta Previa and Accreta: A Randomized Controlled Trial

Current clinical practice guidelines recommend planned cesarean delivery(CD) at 34-37 weeks of gestation in pregnant women with placenta previa and accreta. Preterm birth may lead to neonatal immaturity, while laterCD may increase the risk of severe hemorrhage and surgery complications. Retrospective studies have shown that indicated CD occurs in approximately1/3 of patients before 36 weeks, with the main trigger being antepartum hemorrhage. However, the risk of antepartum hemorrhage is lower after 36 weeks. Recent study showed that delivery shifted from 34-36 weeks to 37 weeks did not increase therisk of maternal intraoperative/postoperative hemorrhage and emergency CD. To further validate this, we propose to conduct a randomized controlled study comparing the effect of planned delivery management strategies at 37 0/7-37 6/7 weeks of gestation with those at 36 0/7-36 6/7 weekson maternal and fetal outcomes. The aim of this study is to explore whether planned delivery up to 37 weeks in pregnant women with placenta previa and accreta improves neonatal outcomes without increasing maternal obstetric risks.

开始日期2025-07-12 |

ChiCTR2500105650

The clinical application of serum soluble FMS-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1)/placental growth factor (PIGF) testing in obstetric patients with preeclampsia

开始日期2025-07-10 |

100 项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

29

项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的新闻(医药)2025-07-05

·丁香园

7 月,真入夏了。最近,各地气温不断升高,频频突破 40℃。昨天「热射病」的词条再次出现在热搜榜上。图源:7 月 4 日微博热搜纪录「出门买个菜就得了热射病,抢救两天后去世」、「洗碗工高温骤发热射病倒下,12 天 ICU 花光积蓄却没能救回」、「男子患热射病多脏器受损像煮过一样」。图源:网络报道热死了,真的不是开玩笑——每年都有人因热射病死亡。死亡率超 50%,热射病诊治「两大难」热射病,一个常听人言,却不知其详的疾病。根据 WHO 统计数据,2000~2019 年间,每年约有 48.9 万人死于高温,其中 45% 发生在亚洲地区。由于热相关疾病进展极快,很多人在未确定病因时就已死亡,因而无法确认具体因「热射病」死亡人数。[1]2021 年,美国美国疾病控制与预防中心(CDC)报告超过 1600人 死于高温,[2]2023 年这个数据上升到了 2325 人;[3]2022 年欧洲因热浪造成死亡人数超过 6.1 万人。[4]热射病是热相关疾病中最严重的类型,其死亡率超过 50%,50 周岁以上的患者死亡率甚至可达到 70~80%。[5]2024 年中国西南地区一项研究显示,83 家三甲医院收治的 873 例热射病患者中,ICU 病死率为 20.7%,出院病死率为 34.1%。[6]为什么在现今科技、医疗发达的背景下,热射病仍能造成这么高的死亡率呢?主要的问题有「两大难」。第一难,是「识别难」。根据今年 4 月 28 日发布的《中国热射病诊断与治疗指南(2025 版)》所示,既往的诊断标准多将核心体温 ≥40 ℃ 作为诊断的必要条件。然而这只是经典型热射病的主要特殊体征之一,很容易忽视其他不典型症状的热射病。[5]图源:参考资料[5]研究显示,在发病现场,初步诊断中仅有 12.3% 的患者诊断为中暑或热射病。未诊断者大部分以症状性描述为主(如高热、恶心、呕吐等,未给出临床诊断或疑似诊断者)(64.5%),其次是误诊为神经系统疾病(24.3%)。[7]有青岛的一位急诊医生表示,此前大多是依靠直肠温度 ≥40 ℃ 和神经功能障碍表现,来确诊热射病。其中最主要的就是体温,「一旦超过 40℃,我们都会立马想起热射病」。美国和日本对热射病的诊断也一直是以体温 ≥40 ℃ 作为关键确诊标准。图源:参考资料[8]广州医科大学附属第三医院急诊科副主任医师胡峻岩解释道:「热射病患病人群老年人和小于 4 岁的儿童常见,因意识障碍不能提供完整的病史。在不典型热射病中,患者体温不超过 40 ℃ 时,基层医生很难识别出是热射病。」第二难,是「易误诊」。经典型热射病起病隐匿,早期症状可表现为头痛、呕吐、行为异常,老年患者往往伴有感染,部分患有慢病基础的老年人还会出现多器官衰竭情况,因此容易被误诊普通中暑,在急诊分诊时,容易分诊至其他专科,以至于忽略病因治疗。且热射病大多会有其他系统的并发症,这些情况更严重,比发热体征更显著、进展快,因此大多会先处理其他系统疾病。专科医生对于高热体征大多会使用解热镇痛药,但热射病因产热、散热机制受损及脑功能障碍,非甾体类解热镇痛药不仅不能退热,反而会损害肝脏和凝血功能。[5]不能确诊,就无法对因治疗,但治疗的关键就是「早期快速降温」。超八成急诊医护,不清楚救治要点2025 年 4 月 28 日,《中国热射病诊断与治疗指南(2025 版)》正式发布。2025 版指南的通信作者之一、解放军联勤保障部队第九O八医院重症医学科宋景春教授表示,「热射病被误诊延误治疗的情况,在基层相对普遍,特别是对于一些不典型热射病,很容易被误诊为其他的感染性疾病,导致错过最佳降温时机。热损伤造成严重的器官功能损害,进而导致了病人致死或者致残。」「诊断标准是按照运动史或者高温史两者满足一条,中枢神经系统功能障碍、核心体温超过 40℃、两个以上器官功能损伤表现、严重 DIC 等四条临床症状中的任意一条,且不能用其他原因解释时,即可诊断为热射病。」不典型的热射病带来的伪装,只是救治环节的问题之一,还存在更严峻的问题。《热射病院前急救专家共识(2024 版)》显示,国内急诊医护人员仅 30.9% 掌握热射病诊断要点,而热射病的救治要点掌握率仅 13.3% 。[9]宋景春教授介绍到,整个救治流程对于地方的医疗体系来讲的话,大多数基层可能对热射病的这个认识程度还不够;对其发病的快速凶险程度认知也不足,特别是对一些不典型的热射病的认知程度,更是比较差的。有调查研究,74% 的中国急诊护士对热相关疾病的知识和技能不满意。[10]不仅如此,热射病发病分散,基层单一医院收治病人率不高,导致基层急诊医护群体对热射病重视程度不足。胡峻岩主任表示,对于很多基层医生来讲,对热射病的认识度还是不够深刻,会容易忽视,不能第一时间考虑到热射病。对了解热射病的医生而言,有时也会「巧妇难为无米之炊」。热射病最明显的就是高热体征,而核心体温升高会导致多器官损伤,进而引发休克。因此治疗的关键就在于快速降温。图源:参考资料5但基层医院配套设施不够,降温措施往往只有冰块冷敷等简单基础降温手段,很难达到 2025 版指南要求的 30 分钟内将核心体温降至 39℃ 以下,2 小时降至 38.5℃ 以下。「很多基层医生对热射病治疗的关键环节——降温,做的很粗糙」胡峻岩主任介绍到,「基层也没有精确的降温设备,发热只能退烧药配合冰块等物理降温手段。」「从地方基层上来讲,热射病从现场急救到后送转运整个流程中,核心措施『降温』基本是空白的。」宋景春教授解释道,热射病的基层防治仍然是存在一些限制和问题的,不仅仅是对热射病的认知不足,还有基层的各项设施也不全。「不少医院急诊既没有测肛温的条件,也没有有效的降温措施,非常容易错过最佳救治时机。」热射病,到底怎么治?↓↓丁香园为你整理这 3 张表格↓↓图源:丁香园根据指南整理图源:丁香园根据指南整理图源:丁香园根据指南、专家共识整理致谢:本文经 解放军联勤保障部队第九O八医院重症医学科 宋景春教授、广州医科大学附属第三医院急诊科副主任医师 胡峻岩 专业审核策划:zhujiojio|监制:islay题图来源:图虫创意参考资料:[1]https://www-who-int.libproxy1.nus.edu.sg/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health[2]https://www-cdc-gov.libproxy1.nus.edu.sg/mmwr/volumes/72/wr/mm7235a7.htm[3]Howard, J. T., Androne, N., Alcover, K. C., & Santos-Lozada, A. R. (2024). Trends of Heat-Related Deaths in the US, 1999-2023. JAMA, 332(14), 1203–1204. Advance online publication. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1001/jama.2024.16386[4]Ballester, J., Quijal-Zamorano, M., Méndez Turrubiates, R.F. et al. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. Nat Med 29, 1857–1866 (2023). https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1038/s41591-023-02419-z[5]宋景春,宋青,张伟,李维勤,张西京,刘树元... & 李海玲.(2025).中国热射病诊断与治疗指南(2025版).解放军医学杂志,50(04),367-386.[6]Shi LY, Wang B, Wu Q, et al. Heatstroke: a multicenter study in southwestern China[J]. Front Public Health, 2024, 12: 1349753. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1349753.[7]赵金宝,刘树元,汪茜,毛汉丁,李鑫,李庆华 & 宋青.(2020).军事训练相关劳力型热射病误诊现状及因素分析.解放军医学杂志,45(09),957-961.[8]宋青,毛汉丁 & 刘树元.(2019).中暑的定义与分级诊断.解放军医学杂志,44(07),541-545.[9]全军热射病防治专家组, 中国老年保健协会急诊医学专业委员会, 海南省医学会急诊医学分会, & 海南省医师协会急诊医师分会. (2025). 热射病救治体系建设标准专家共识(2025). 中华急诊医学杂志, 34(03), 326-334.[10]Zhao, L., Lin, X., & Zang, Y. (2021). Emergency preparedness for heat illness in China: A cross-sectional observational study. International emergency nursing, 54, 100957. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.ienj.2020.100957丁香园招聘新媒体运营(丁香园公众号)点击直接投递也可将简历投至邮箱 niyj@dxy.cn邮件标题:新媒体运营 - 姓名,请将既往作品附在邮件中丁香园社区运营(点击直接投递)也可将简历投至邮箱 niyj@dxy.cn邮件标题:社区运营 - 姓名,请将既往作品附在邮件中丁香园是面向医疗从业者的专业平台,以「助力中国医生」为己任。在丁香园,可以和同行讨论病例 ,在线学习公开课,使用用药助手等临床决策工具,在丁香人才找可靠医疗岗位

临床研究

2025-05-28

·梅斯医学

5月24日,在2025年广州科技活动周开幕式上,中国工程院院士、广州国家实验室主任钟南山通透露了近期流感、新冠疫情等公共卫生领域的最新进展。“近来,新冠流行仍处于高峰期。”钟南山表示,从3月初到5月初,中国香港特别行政区和新加坡、英国、法国、巴西、挪威的监测数据均显示,感染新冠病毒的人数呈现增加趋势。钟南山预测,目前仍处在爬坡阶段,预计6月底前结束流行,持续6至8周时间。据钟南山介绍,此轮中国的新冠病毒毒株主要是XDV和XDV. 1,新毒株的特点突出,一方面,免疫逃逸更强,之前已感染过或者打过疫苗的,也可能再次感染;另一方面,毒株毒力较弱,患者症状更轻,例如嗓子痛、低烧、咳嗽或根本没有症状,容易被忽视。广州医科大学附属市八医院感染病中心首席专家蔡卫平在接受采访时也表示:“当前发热门诊病例总数未明显增加,尽管新冠阳性占比翻倍,但住院重症患者极少,目前医院感染ICU里暂无危重症病例。”另外,对于此次新冠流行的原因,南方医科大学南方医院感染内科副主任彭劼认为,上一次新冠的小高峰发生在2024年7—10月,距今已过去半年,随着人们抗体水平的降低或消失,新一波感染就有可能发生,因此,此波发病属疾病的自然现象。此外,春夏换季,早晚温差大,是本就容易中招的感冒高发期。彭劼还强调,确诊新冠后尽早使用抗病毒药物(如奈玛特韦/利托那韦等),可显著缩短病程。“抗病毒药物在感染早期使用效果最佳,能有效抑制病毒复制,缩短病程,降低重症风险。从临床观察来看,它的副作用较小,安全性良好。若未能及时就医,可临时服用退烧、止痛药物减轻不适。”中国疾病预防控制中心提醒,当前呼吸道传染病疫情总体处于较低水平,托幼机构、学校等人群聚集场所存在发生聚集性疫情的风险,应做好呼吸道传染病的防范。建议公众采取以下防护措施:保持良好卫生习惯:咳嗽或打喷嚏时,用纸巾、毛巾或手肘遮住口鼻;注意手卫生,避免用不洁净的手触摸眼、鼻、口,以减少病原体传播风险。倡导健康生活方式:要均衡饮食、适量运动和充足休息,增强身体免疫力。出现发热、咳嗽或其他呼吸道感染症状时,与人接触要佩戴口罩,保持室内良好通风;根据需要及时就医。科学佩戴口罩:在就医过程中需全程佩戴口罩;在人群密集场所或乘坐公共交通工具(如飞机、火车、地铁等)时建议佩戴口罩,尤其是老年人和一些有慢性基础性疾病的患者,可以减少感染风险。积极主动接种疫苗:免疫力较弱人群(如孕妇、低龄儿童、老人及慢性病患者等)应根据疫苗接种指引接种预防呼吸道传染病的相关疫苗。 撰文 | 梅斯医学编辑 | 阿拉斯加宝● 每一口都可能折寿?最新研究:多吃这类食品,癌症、全因死亡、肝病风险升高,且加速衰老!但这些食物可以缓解●这几种维生素能加速新冠患者康复?Nature子刊:不仅让超一半患者2周内恢复体力,还能调节肠道,缓解后遗症,促进抗体生成●热议!取鱼刺花了85元,患者嫌贵,要投诉!网友:我曾在美国拔鱼刺花了1万元,为何这么不知足?鱼刺位置决定收费,医生的价值要被尊重版权说明:梅斯医学(MedSci)是国内领先的医学科研与学术服务平台,致力于医疗质量的改进,为临床实践提供智慧、精准的决策支持,让医生与患者受益。欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。点击下方「阅读原文」 立刻下载梅斯医学APP!

疫苗AHA会议

2025-05-20

既往研究显示,强化降脂治疗与更大的临床获益相关。因此,对于心血管高危人群,多数临床指南均将低密度脂蛋白胆固醇水平(LDL-C,俗称“坏胆固醇”)控制在尽可能低的水平,如<55 mg/dL作为治疗目标。但这些患者通常需要联合治疗才有可能达到这一目标,而观察性研究发现,临床实践中联合治疗普及率仍较低,这意味着患者将面临更高心血管不良结局风险。Obicetrapib是一款口服、选择性胆固醇酯转移蛋白(CETP)抑制剂,其具有亲水性,能够更好地与CETP结合。早期临床试验已表明,obicetrapib可有效降低LDL-C水平,升高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平。那么,在最大耐受剂量的降脂治疗基础上联用obicetrapib,能否为心血管高危患者带来更大的益处呢?近期,《新英格兰医学杂志》(NEJM)发表BROADWAY试验结果表明,在动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)或杂合子家族性高胆固醇血症患者中,接受最大耐受剂量降脂治疗的基础上增加obicetrapib可将LDL-C水平多降低32.6%。obicetrapib组LDL-C水平<55 mg/dL的患者比例是安慰剂组6倍之多(51.0% vs. 8.0%)。截图来源:NEJMBROADWAY试验纳入全球188家医学中心患有ASCVD或杂合子家族性高胆固醇血症成人患者2530例,这些患者均正在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗,且91%的患者正在使用高强度他汀类药物、27%的患者使用依折麦布、4%的患者使用PCSK9抑制剂进行降脂治疗。基线时,所有患者LDL-C平均水平为98 mg/dL、HDL-C平均水平为49 mg/dL、甘油三酯平均水平为124 mg/dL、脂蛋白(a)平均水平为39 nmol/L。研究人员将患者以2:1比例随机分配接受obicetrapib(10 mg/d,口服,1686例)及匹配的安慰剂(844例)治疗365天。研究结果显示,治疗第84天时,obicetrapib组和安慰剂组LDL-C水平分别较基线降低29.9%和2.7%,两组差异为-32.6%(P<0.001)。obicetrapib组LDL-C水平绝对值降低优于安慰剂组,其中obicetrapib组LDL-C水平自基线的98.1 mg/dL降低至第84天的62.8 mg/dL;安慰剂组LDL-C水平自基线的98.4 mg/dL降低至第84天的92.3 mg/dL。▲obicetrapib组(黄色)和安慰剂组(蓝色)LDL-C水平降幅趋势(图片来源:参考文献[1])治疗第84天时,obicetrapib组和安慰剂组LDL-C水平<40 mg/dL的患者比例分别为27.9%和1.1%;LDL-C水平<55 mg/dL的患者比例分别为51.0%和8.0%;LDL-C水平<70 mg/dL的患者比例分别为68.4%和27.5%。主要次要研究终点方面,obicetrapib组在LDL-C、载脂蛋白B、非高密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇等指标上,也均优于安慰剂组:▲不同时间点时,两组主要次要研究终点结局指标对比(内容来源:参考文献[1];图表制作:医学新视点)安全性方面,obicetrapib组和安慰剂组分别有59.7%和60.8%的患者出现了不良事件,无论在不良事件严重程度、不良事件与治疗用药的关联性,还是停止治疗的原因方面,两组之间对比均无统计学差异。总之,本次研究结果显示,在心血管高危人群中,无论是LDL-C水平较基线百分比变化,还是LDL-C水平绝对值变化,基础降脂治疗联合obicetrapib治疗的效果均优于安慰剂。这意味着obicetrapib可能是心血管高危人群的有效辅助治疗药物。点击文末“阅读原文/Read more”,即可访问NEJM官网阅读完整论文。推荐阅读欢迎投稿:学术成果、前沿进展、临床干货等主题均可,点此了解投稿详情。参考资料[1] S.J. Nicholls, A.J. Nelson, M. Ditmarsch, et al. Safety and Efficacy of Obicetrapib in Patients at High Cardiovascular Risk. Published May 7, 2025. NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa2415820免责声明:本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。版权说明:欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权请在「医学新视点」微信公众号留言联系。如有其他合作需求,请联系wuxi_media@wuxiapptec.com分享,点赞,在看,传递医学新知

临床结果临床研究

100 项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的药物交易

登录后查看更多信息

100 项与 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇救治中心、广州柔济医院) 相关的转化医学

登录后查看更多信息

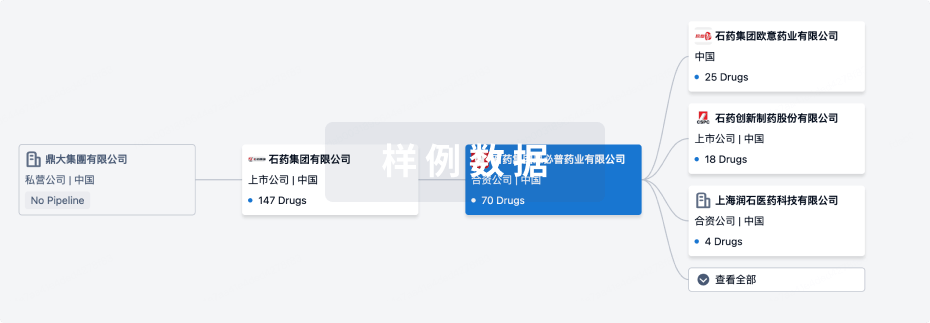

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月13日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床前

1

2

其他

登录后查看更多信息

当前项目

登录后查看更多信息

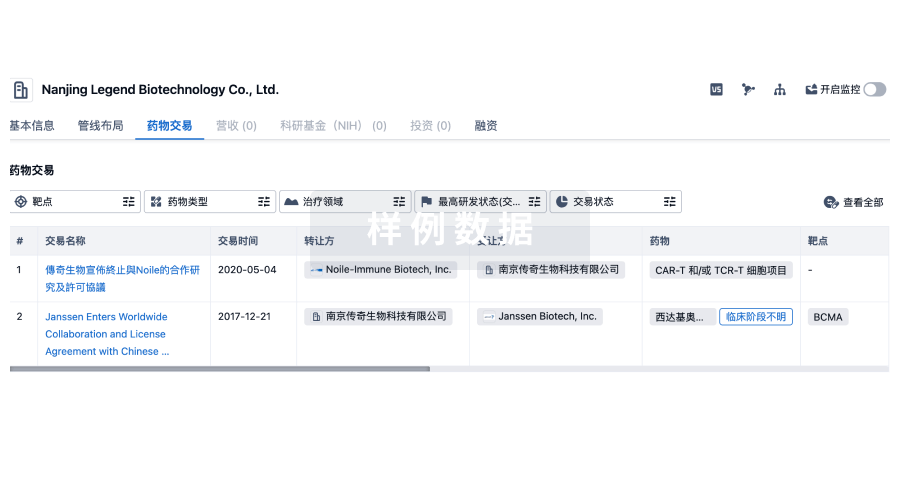

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

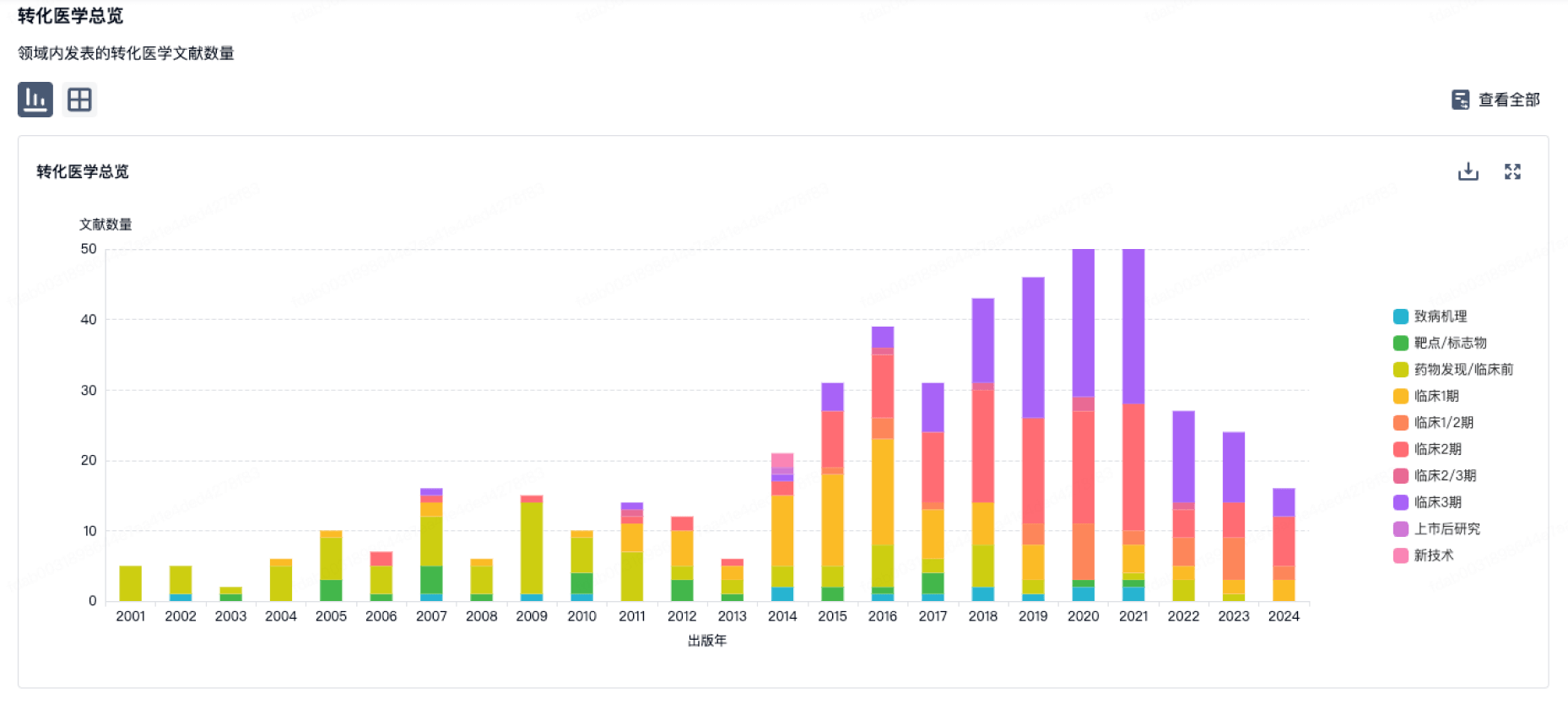

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

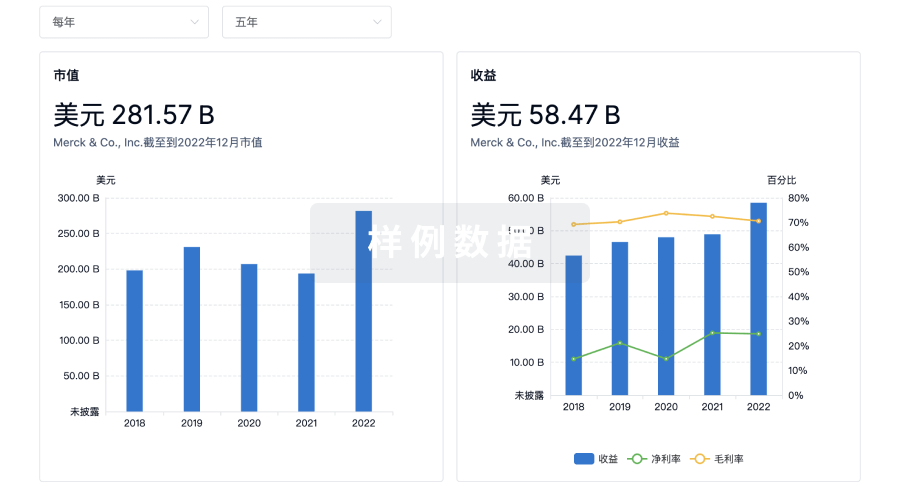

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用