预约演示

更新于:2025-08-29

Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co., Ltd.

更新于:2025-08-29

概览

标签

肿瘤

皮肤和肌肉骨骼疾病

神经系统疾病

小分子化药

三特异性抗体

单克隆抗体

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 小分子化药 | 2 |

| 三特异性抗体 | 1 |

| 单克隆抗体 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| IL-2 x PD-1 x VEGF | 1 |

| Tubulin(微管蛋白) | 1 |

| EGFR(表皮生长因子受体erbB1) | 1 |

关联

3

项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的药物靶点 |

作用机制 微管蛋白抑制剂 |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 美国 |

首次获批日期1992-12-29 |

作用机制 IL-2抑制剂 [+2] |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 EGFR拮抗剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

6

项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的临床试验NCT06752811

A Multi-center, Randomized, Open, Parallel-group, Positive Drug-controlled Phase III Clinical Trial for Evaluating the Efficacy and Safety of Paclitaxel Polymeric Micelles for Injection Plus Gemcitabine and Paclitaxel for Injection (Albumin-bound) Plus Gemcitabine for Injection in the First-line Treatment of Metastatic Pancreatic Cancer

This trial is a multi-center, randomized, open, parallel-group and positive-controlled phase III trial to evaluate the efficacy and safety of paclitaxel polymeric micelles for injection plus gemcitabine as first-line treatment of metastatic pancreatic cancer compared with nab-Paclitaxel plus gemcitabine.

开始日期2025-02-05 |

申办/合作机构 |

CTR20244818

评价注射用紫杉醇聚合物胶束联合吉西他滨与注射用紫杉醇(白蛋白结合型)联合吉西他滨一线治疗转移性胰腺癌的有效性和安全性的多中心、随机、开放、平行分组、阳性药对照的Ⅲ期临床试验

主要目的:通过评估转移性胰腺癌受试者的无进展生存期(PFS),评估注射用紫杉醇聚合物胶束联合吉西他滨相对于注射用紫杉醇(白蛋白结合型)联合吉西他滨的优效性;

次要目的:通过评估转移性胰腺癌受试者的总生存期(OS)、客观缓解率期(ORR)、疾病控制率(DCR),评估注射用紫杉醇聚合物胶束联合吉西他滨相对于注射用紫杉醇(白蛋白结合型)联合吉西他滨的有效性;

安全性目的:评估试验药物的安全性。

开始日期2025-01-21 |

申办/合作机构 |

NCT06143553

A Randomized, Controlled Phase Ⅲ Study of Paclitaxel Polymeric Micelles for Injection Versus Physician's Choice(TPC) in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-negative (HER2-) Metastatic Breast Cancer (MBC) Subjects Who Have Failed at Least Two Previous Chemotherapy Regimens.

This multicenter, randomized, open, parallel positive control study compares the clinical efficacy and safety of paclitaxel polymeric micelles for injection with TPC in HER2- MBC subjects who have failed ≥2 to≤4 previous chemotherapy regimens.

Treatment Protocol: Subjects are randomized into paclitaxel polymeric micelles for injection group and the Physician's Choice (TPC) group by the proportion of 1:1. Randomization is stratified according to three factors: number of lines of previous treatment for metastatic disease (2 or 3/4 lines), receptor status (triple-negative, non-triple-negative), and visceral metastasis (yes/no).

Progression-free survival (PFS) is the main efficacy indicator in this study. Treatment Group: Subjects are given paclitaxel polymeric micelles for injection, three weeks constitutes one cycle of treatment.

Control Group: Physician's Choice Group, subjects are given Eribulin Mesilate injection; or capecitabine tablets; or gemcitabine hydrochloride for injection; or vinorelbine tartrate injection; or paclitaxel (albumin-bound). Three or four weeks constitutes one cycle of treatment.

If subject does not develop disease progression after 6 cycles of dosing, the subject continues treatment until disease progression (RECIST 1.1) or develops an intolerable toxicity, initiation of a new anti-cancer drug, withdrawal from the study, death, or loss of follow-up.

Superiority design is used in this study, progression-free survival (PFS) is the main efficacy indicator. Assuming α = 0.0249(unilateral, adjusted test level), power=80%, the median PFS of the treatment group is 6.0 months, the median PFS of the control group is 3.7 months, the enrollment period is 12 months, and the study period is 24 months. Using PASS (version 11.0) for calculation, a total of 152 subjects (76 in each group) are required to meet the statistical significance between the treatment group and the control group. In consideration of case expulsion, enlarged by 10%, a total of 168 subjects (84 in each group) are required.

Treatment Protocol: Subjects are randomized into paclitaxel polymeric micelles for injection group and the Physician's Choice (TPC) group by the proportion of 1:1. Randomization is stratified according to three factors: number of lines of previous treatment for metastatic disease (2 or 3/4 lines), receptor status (triple-negative, non-triple-negative), and visceral metastasis (yes/no).

Progression-free survival (PFS) is the main efficacy indicator in this study. Treatment Group: Subjects are given paclitaxel polymeric micelles for injection, three weeks constitutes one cycle of treatment.

Control Group: Physician's Choice Group, subjects are given Eribulin Mesilate injection; or capecitabine tablets; or gemcitabine hydrochloride for injection; or vinorelbine tartrate injection; or paclitaxel (albumin-bound). Three or four weeks constitutes one cycle of treatment.

If subject does not develop disease progression after 6 cycles of dosing, the subject continues treatment until disease progression (RECIST 1.1) or develops an intolerable toxicity, initiation of a new anti-cancer drug, withdrawal from the study, death, or loss of follow-up.

Superiority design is used in this study, progression-free survival (PFS) is the main efficacy indicator. Assuming α = 0.0249(unilateral, adjusted test level), power=80%, the median PFS of the treatment group is 6.0 months, the median PFS of the control group is 3.7 months, the enrollment period is 12 months, and the study period is 24 months. Using PASS (version 11.0) for calculation, a total of 152 subjects (76 in each group) are required to meet the statistical significance between the treatment group and the control group. In consideration of case expulsion, enlarged by 10%, a total of 168 subjects (84 in each group) are required.

开始日期2023-09-25 |

申办/合作机构 |

100 项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

105

项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的新闻(医药)2025-07-20

·药事纵横

三抗的风最近吹得有些猛。7月10号,艾伯维(AbbVie)与IGI Therapeutics SA共同宣布,双方就CD3/CD38/BCMA TCE新药ISB 2001达成独家许可协议。根据协议条款,艾伯维将获得在北美、欧洲、日本和大中华区开发、制造和商业化ISB 2001的独家权利。在获得监管部门批准后,IGI将有资格获得7亿美元的预付款,并有望获得高达12.25亿美元的开发、监管和商业里程碑付款,以及分层的两位数净销售额特许权使用费。高达7亿美金的首付款,表明艾伯维对于ISB2001未来前景的强烈看好。无独有偶,年初,艾伯维以10亿美金的价格将另一款三抗——来自先声药业的SIM0500(CD3/BCMA/GPRC5D)收入囊中。此外,葛兰素史克、默沙东、吉利德等MNC近年来亦在三抗领域频频出手,充分反映了巨头对三抗药物的兴致。如果说双抗接棒PD-1,有望成为免疫治疗的基石药物,未来,三抗药物能否继双抗药物,再次划破浩瀚苍穹,且拭目以待。(一)三抗药物三特异性抗体是在双特异性抗体的基础上进一步发展而来,与双抗相比,三抗增加了一个特异性抗原结合位点,因而有望产生特异性更强、更准确靶向肿瘤细胞并降低脱靶毒性的临床疗效。具体而言,三抗主要存在三大优势,包括:(1)三个结合位点可以结合肿瘤细胞或免疫细胞,重新定向免疫细胞,将免疫细胞募集至肿瘤细胞周围,增强对肿瘤的杀伤力。如先声药业的CD3/BCMA/GPRC5D,抗CD3臂募集T细胞,另外两个臂分别链接肿瘤细胞的BCMA和GPRC5D。(2)可以同时阻断三种不同的信号通路,从而增强细胞杀伤毒性;(3)与三种不同的细胞表面抗原结合后,相对而言可能潜在增加结合特异性,降低脱靶等引起的副作用。图:先声再明的技术平台数据来源:先声药业宣传资料(二) 海外MNC三抗药物布局随着双抗市场的火热,MNC对于三抗产品的布局正在提速,艾伯维、默沙东、吉利德等MNC近年来相继在三抗市场扫货。表:MNC三抗药物布局数据来源:公开资料整理默沙东近年来多次出手三抗药物,涉及的领域包括眼科及小细胞肺癌等。2024年5月,默沙东将以13亿美元的前期付款和高达17亿美元的未来里程碑付款收购EyeBio公司,收购潜在总价值30亿美元。 EyeBio的先导候选药物Restoret (EYE103)是一种在研的、潜在的“first-in-class”的四价、三特异性Wnt抗体,旨在解决视网膜疾病患者未满足的医疗需求。Restoret通过玻璃体内注射给药,旨在通过激动Wnt途径消除视网膜血管疾病中的渗漏,恢复和维持血-视网膜屏障(BRB)。2024年2月,EyeBio披露了Restoret的首次人体 1b/2a期AMARONE试验的第12周数据。数据显示,DME患者接受Restoret单药治疗,经光学相干断层扫描 (OCT) 测量,最佳矫正视力平均改善+11.2 个字母,视网膜厚度平均减少-143微米;新生血管性年龄相关性黄斑变性 (NVAMD)患者 (n=5) 接受Restoret 与阿柏西普联合治疗,也观察到了类似的结果;每月多次服用 Restoret(无论是单药治疗还是与阿柏西普联合治疗)的耐受性良好。图:Restoret结构数据来源:EyeBio官网2024年1月,默沙东以约6.8亿美元收购Harpoon Therapeutics,后者的核心管线HPN328(MK-6070)为一款DLL3/CD3/Albumin三特异性抗体。7个月后,第一三共(Daiichi Sankyo)和默沙东宣布将共同开发及商业化MK-6070,默沙东仅保留了日本权益。第一三共这步棋意图明显,进一步探索MK-6070与DS-7300a(B7H3 ADC)在小细胞肺癌的协同作用。MK-6070用优异的数据证明了其临床价值。在2024WCLC上,49 名先前接受过2线治疗的SCLC患者接受≥1.215 mg(MK-6070的最低有效剂量)治疗,有脑转移的患者 ORR 为 37%,EC-ORR 为 52%,DCR 为 78%,均高于无脑转移患者(ORR 、EC-ORR均为 19% , DCR 为 48%)。在 28 名(32%)有脑转移的患者中,有 9 名发生了 CNS 进展事件,而无脑转移患者未出现此类事件。整体来看,MK-6070 对 SCLC 患者(包括有脑转移的患者)显示出良好的疗效。图:DLL3在小细胞肺癌表面呈现高表达数据来源:HARPOON Therapeutics(2)除了默沙东、艾伯维外,吉利德于2024年携手Merus,共同开发靶向新型双重肿瘤相关抗原(TAA)的三特异性抗体。Merus作为中国企业的老朋友,先后与先声药业和贝达医药等均展开项目合作。根据协议条款,Merus将领导两个项目的早期研究活动,并可选择开展第三个项目。在选定的研究活动完成后,吉利德将有权获得合作开发项目的许可权。如果吉利德行使其选择权,将负责项目的额外研究、开发和商业化活动。Merus则有权获得5600万美元预付款和吉利德2500万美元股权投资。在所有潜在项目中,Merus还有资格获得高达15亿美元付款,包括额外近期和期权付款、潜在开发和商业化里程碑付款,以及销售版税。对于第三个潜在项目,Merus可能会选择与吉利德50/50分成,以代替未来的里程碑和版税支付。图:Merus产品管线数据来源:Merus官网(三) 中国企业三抗布局中国创新药企业作为研发的弄潮儿,在三抗领域的布局十分广泛,涉及肿瘤、自免等多个适应症,先声药业、维立志博、恩沐生物等企业是这一领域的佼佼者,相关三抗产品已成功出海。表:成功出海的国产三抗药物数据来源:公开资料整理(1)先声药业的SIM0500是一种靶向GPRC5D/BCMA/CD3的人源化三特异性抗体。2025年1月,先声药业与艾伯维(AbbVie)宣布就SIM0500达成许可选择协议,根据该协议条款,先声再明将从艾伯维收取首付款,以及最高10.55亿美金的选择性权益付款和里程碑付款。BCMA和GPRC5D在多发性骨髓瘤的效果不言而喻,强生在今年ASCO上披露了旗下三款JNJ-5322(GPRC5D/BCMA/CD3)的Ⅰ期临床研究,126例既往接受过4线治疗的患者的ORR为73%,VGPR=66%,其中36例RP2D剂量组(n=36)的ORR为86%,VGPR=75%,。在未接受过抗BCMA/GPRC5D治疗的27名患者中,RP2D剂量组的ORR达100%, VGPR=89%。JNJ-5322的疗效数据十分优异,但鉴于5例患者出现剂量限制性毒性,4例患者因AE死亡,依然留给SIM0500弯道超车的机会。(2)维立志博的LBL-051 是一款CD19xBCMAxCD3三特异性T细胞衔接器抗体。2024年11月,维立志博与风险投资公司Aditum Bio就LBL-051成立新药研发公司 Oblenio Bio并达成了独家选择权及许可协议。维立志博将授予 Oblenio 在全球范围内开发、生产和商业化 LBL - 051 的独家选择权和许可,并有权获得3500万美元的首付款和近期付款,在达成开发、监管注册、销售里程碑事件后,维立志博还将有权获得最高达 5.79 亿美元的总交易额款项,以及未来产品的销售分成。(四) 潜在授权的国产三抗药物目前,国产三抗药物的出海主要集中于自身免疫病领域,相较自免市场,肿瘤市场对于MNC则更具吸引力。PD-1/VEGF的靶点组合已在临床上得到验证,且拥有超越PD-1的潜力,针对PD-1/VEGF靶点组合延申出来的三抗靶点,有望成为引爆市场的下一个风口。基石药业、信达生物、上海谊众、嘉和生物等企业在这一领域布局。表:未来有较高出海前景的国产三抗药物数据来源:公开资料整理(1)CS2009是基石药业旗下一款PD-1/VEGF/CTLA-4三特异性抗体,目前处于临床Ⅰ期。近年来,PD-1/VEGF双抗持续授权出海,从康方生物的AK112至三生药业的SSGJ-707,前者总交易金额高达50亿美金,后者更是超过60亿美金。究其原因,在于PD-1/VEGF双抗剑指PD-1,有望成为替代PD-1的免疫基石药物。基于此,基石药业的CS2009应运而生,通过在PD-1/VEGF的骨架上增加一条CTLA-4臂,有望带来mPFS及mOS的提升,产生更好的生存获益。7月,基石药业公告称,CS2009第四剂量水平(20毫克/千克,每三周给药一次)经安全性监测委员会(SMC)评估未发生剂量限制性毒性(DLT)。优异的疗效叠加良好的安全性,有望诞生一款大药。图:CS2009在临床前展现出优异的抗肿瘤活性数据来源:基石药业宣传资料(2)IBI3003是信达生物旗下一款GPRC5D/BCMA/CD3三抗,由公司自有的Sanbody®技术平台构建,目前处于临床Ⅰ/Ⅱ期。同靶点的药物包括强生的JNJ-5322以及先声药业的SIM0500,后者成功以超10亿美金授权艾伯维。鉴于BCMA及GPRC5D在治疗多发性骨髓瘤上已被验证,叠加信达生物卓越的技术平台,IBI3003成药性高,信达生物更是将IBI3003标签为““全球潜在最强三抗”,期待IBI3003未来的市场表现。图:IBI3003结构数据来源:信达生物宣传资料(五) 小结三抗的风,起了。从艾伯维、默沙东、吉利德近年的布局来看,三抗药物有望成为继双抗药物下一个技术高地,三抗灵活的靶向策略和多样的作用机制,有望解决目前临床尚未解决的肿瘤和自免适应症难题。近年来,多款国产三抗成功授权,涉及先声药业、维立志博、恩沐生物等企业。放眼未来,基石药业、信达生物、上海谊众等企业的三抗产品有望授权出海,期待优异的临床数据。药事纵横投稿须知:稿费已上调,欢迎投稿

并购引进/卖出免疫疗法

2025-06-26

·赛柏蓝

作者 | 凯西责编 | 遥望时隔两年科创板第五套重启,20家科创板第五套上市公司是否依然都有美好的未来?01全链条支持创新药之资本市场回暖6月24 日,上交所上市审核委员会发布公告,将于7月1日召开2025年第21次审议会议,审议发行人为禾元生物,业内将其视为科创板第五套重启的信号。次日,《学习时报》刊文称,创新药不仅是医药领域的科研创新成果,更关乎国家发展的全局,加快创新药研发具有多重战略意义,文中提到继续发挥科创板、创业板对未盈利生物医药企业上市融资的政策优势。IPO是生物医药一级投资领域最常见的退出路径,IPO渠道畅通将显著提升一级市场的投融资活跃度。反之,无论是IPO收紧,还是上市后破发、二级市场估值回调,都可能导致医药投融资热情回落。上交所科创板的设立已有6年,港股18A 2018年4月30日生效,随后的2019年,上交所新设科创板,并试点注册制,设置五套上市标准,其中第五套标准是:“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。中国银河证券研究院指出,医药企业研发投入大、时间周期长,科创企业因前期大量研发投入导致尚未盈利与传统意义上的企业因经营不善陷入亏损存在本质区别,关键核心技术的发展需要大量资金支持。全链条支持医药创新的路上,资本是必要一环。随着智翔金泰成为至今最后一家以“第五套”标准登陆科创板的生物医药企业,上交所官网显示,2023年至今,已有超30家生物医药企业终止科创板IPO申请。wind数据库显示,2020年-2023年,通过科创板第五套上市的医药与生物科技企业分别为7家、4家、7家、1家,2024年以及2025年截至目前均为0家;港股18A的情况是,2020年以来直至2024年,分别有13家、9家、5家、7家、4家生物医药企业上市,2025年至今至少有7家,分别是脑动极光、维昇药业、映恩生物、觅瑞生物、恒瑞医药和派格生物、药捷安康,已超去年全年总量。此外,4月上市的映恩生物上市首日大涨超116%,6月23日正式登陆港交所的药捷安康,上市首日收涨78.71%,一扫此前上市即破发的阴霾,有媒体评论称,港股18A“新生”迎来春天。近段时间,大额海外BD交易、医药生物类上市公司股价大涨亦显著提升了投资者的信心。02优胜劣汰,创新药玩家殊途难同归已经通过科创板第五套标准上市的20家企业中,截至2025年6月25日,9家已摘U,接近半数——分别是荣昌生物、康希诺、百奥泰(2021年摘U);艾力斯、上海谊众、欧林生物、金迪克(2022年摘U);神州细胞、微电生理(2024年摘U)。以2024年财报披露数据为准,据赛柏蓝统计,20家公司中营业收入最高的是艾力斯,其次是神州细胞、君实生物、荣昌生物等;从归母净利润来看,排名前五的分别是艾力斯、神州细胞、微电生理、欧林生物、上海宜众。制图:赛柏蓝从港股18A医药上市公司交出的成绩单来看,西南证券选取了49家港股18A医药上市公司,2024年收入总额707亿元,收入增速33.2%;归母净利润亏损193亿元,亏损收窄27.6%;2024年实现收入正增长的公司有41家,占比84%,41%公司实现利润正增长。在粮荒的压力之下,49家港股18A医药上市公司2024年研发投入352.7亿元,同比-8.1%,这反映出18A企业逐步减少核心管线的研发,将资金和资源向优先发展的管线倾斜,而将非优先级的研发管线,则是采取暂缓研发、对外授权,甚至出售的方式,减少公司的现金压力。2024年港股18A公司现金及等价物624亿元,同比-15.4%。资本市场回暖迫在眉睫。半数以上biotech企业无法避免的问题是,上市前依靠股权融资,维持高昂的研发投入,顺利上市后通过首发募资进一步缓解现金流压力,最终通过产品上市或阶段性对外授权合作实现正向现金流。在IPO之外,BD已经成为众多创新药企募资的重要途径。根据Biomedtracker统计,一款创新药从进入临床到获批上市的成功率约为7.9%。其中I期临床成功率为52%,II期临床成功率为28.9%,III期临床成功率为57.8%,提交上市申请(NDA)到注册上市的成功率为90.6%。闯过临床前的死亡谷之后,穿越商业化周期的挑战仅仅刚刚开始。对于短期难以实现盈利的企业而言,平衡研发投入与商业化节奏,避免流动性危机是当务之急,而终局挑战依旧是核心产品的市场竞争力。END内容沟通:郑瑶(13810174402)

IPO

2025-06-11

·药事纵横

紫杉醇作为经典抗癌药物,已经在临床适用三十多年,最早的紫杉醇注射液于1992年FDA获批上市,已经上市便成为“抗癌药明星”,给诸多卵巢癌、乳腺癌和肺癌患者带来新生。最初紫杉醇药品的原料药主要从红豆杉的叶子提取,然后再经过化学转化形成。由于临床疗效佳,已经先后被开发出多种剂型,一直在剂型改良的道路上,紫杉醇注射液、多西紫杉醇、紫杉醇白蛋白、紫杉醇脂质体、紫杉醇聚合物胶束等。随着药物制剂技术的不断进步和迭代,更多的剂型逐渐被开发出来,满足人民的各种用药需求。2024年9月25日,全国第一个紫杉醇口服溶液在我们获批上市(5ml:50mg、10ml:100mg、30ml:300mg),注册类别化药5.1类。将传统的注射剂变成了口服制剂,患者可以居家口服,不需要再进行激素预处理,一来不用受注射之苦,二来因注射引起的静脉炎等风险也会相应降低,只是患者必须要把握好用药的剂量和时间,妥善保管、远离儿童,毕竟是细胞毒类药物,不是普通的药物。口服溶液剂,未来即使不纳入医保,也可以在药店销售,口服的剂型优势使然。纳入了,双通道药房,更合适不过。根据第三方数据,目前紫杉醇口服溶液挂网只有30ml:300mg一个较大的规格,今年2月份才启动挂网,挂网价4980元,已挂网省份包括江苏、海南、湖北、贵州和广东。我们一起来同步看一下紫杉醇其他剂型目前的价格,就可以初步预判一下口服溶液后续的价格。一、紫杉醇注射液(5mg:30mg为主):基药,国采第五批已纳入,目前最低价13.86元,最高价489.32元。之前除了施贵宝以后,还有一家澳大利亚科鼎的进口药,目前已经退出历史的舞台。二、注射用紫杉醇脂质体(30mg):南京绿叶持续独家,后无来者,2020年年底采集省医保转国家医保的末班车准入医保,随后销售额大幅缩水,从高端走向中低端。目前仍是协议期内的谈判药品,价格一直维持在228元。三、注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg):2005年率先在美国上市,2009年进入中国。2020年纳入国采第二批,4家企业投标,最终齐鲁落标,其他三家中选,新基1150元,恒瑞788元,石药747元。同年3月,因为境内飞检不合格被国家药监局随即宣布暂停进口、销售和使用,打破了原研药的质量神话。国家联采办立即废止了新基的中选资格,由恒瑞和石药替补了相关省份。截至目前已经有9家国产获批,其中河北道恩598元,湖南科伦制药113.8元(带采接续价)和690元,江苏恒瑞344.4元(带采接续价)、736元(带采接续价)、780元,江苏康禾生物113.6元(带采接续价)、986元,齐鲁制药(海南)135元(带采接续价)、148元(带采接续价)、202.5元,石药欧意148元、660元、747元,浙江海昶生物1080元。四年后的2024年5月10日,国家药监局发布恢复进口、销售、使用百时美施贵宝子公司新基制药的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)。归来时,市场已经是仿制药的天下,原来是不得不爱,现在是可有可无,一切只能从头再来。四、注射用紫杉醇聚合物胶束(30mg):上海谊众药业,2.2类化药,2021年10月获批上市,头顶着“十三五”国家重大新药创制科技重大专项的光环。全新的紫杉醇剂型,通过高分子合成技术,独创性地研发了与天然紫杉醇药物活性成分精准匹配、具有极窄分布系数的药用辅料,并利用纳米技术形成的紫杉醇创新剂型,粒径18-20纳米。首发价格1690元,期间三年一直是自费状态,2024年底国谈准入医保,376元,价格还是很不错的,毕竟是我国上市的第一个胶束,0到1的创新。大胆推测一下,聚合物胶束或许是口服溶液参照努力的方向。今年的国谈,一开始的声音是4月底收尾,然后到现在还没有实质性进展。丙类目录,大概率也因为lack of money也停滞不前了。所以,大概率和往年一个进度了,最迟6月底收尾,从前几天5月底扎堆获批的创新药,似乎又得到5月底收尾的信号,具体还要等今年的最终方案。去年是6月13日发布方案意见稿,6月28日出方案正式稿,8月7日公示形式审查结果,8月27日公布形式审查结果,9月14日公布专家评审结果(企业系统内自查,不对外)。掐指一算,今年应该快有消息了,今年有产品的企业BIA和CEA报告要尽快落实了,打铁还要自身硬。试问今年,会不会和去年限制电解质类一样集体约束某些药品,整体的盘子是继续收紧还是适当放松,除了哪几类条件会不会有新的调整,2类改良型新药会不会迎来利好...带着诸多疑问,一起期待吧。药事纵横投稿须知:稿费已上调,欢迎投稿

一致性评价上市批准医药出海带量采购

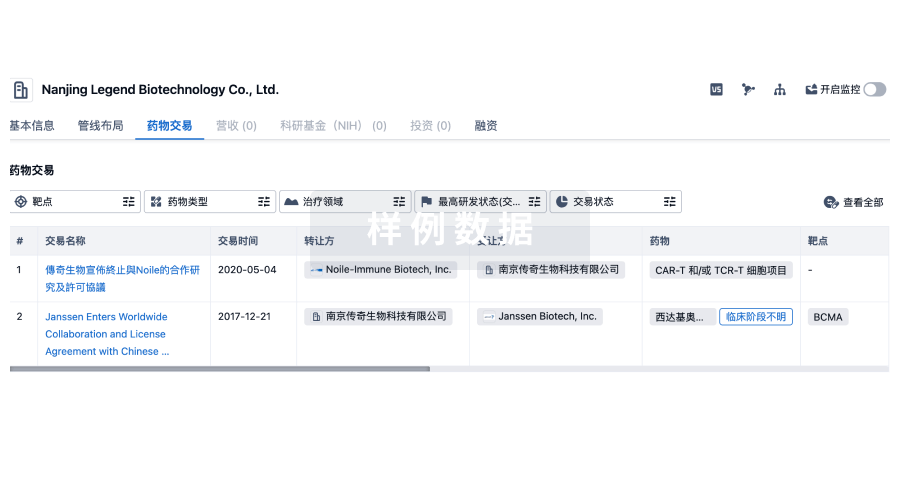

100 项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

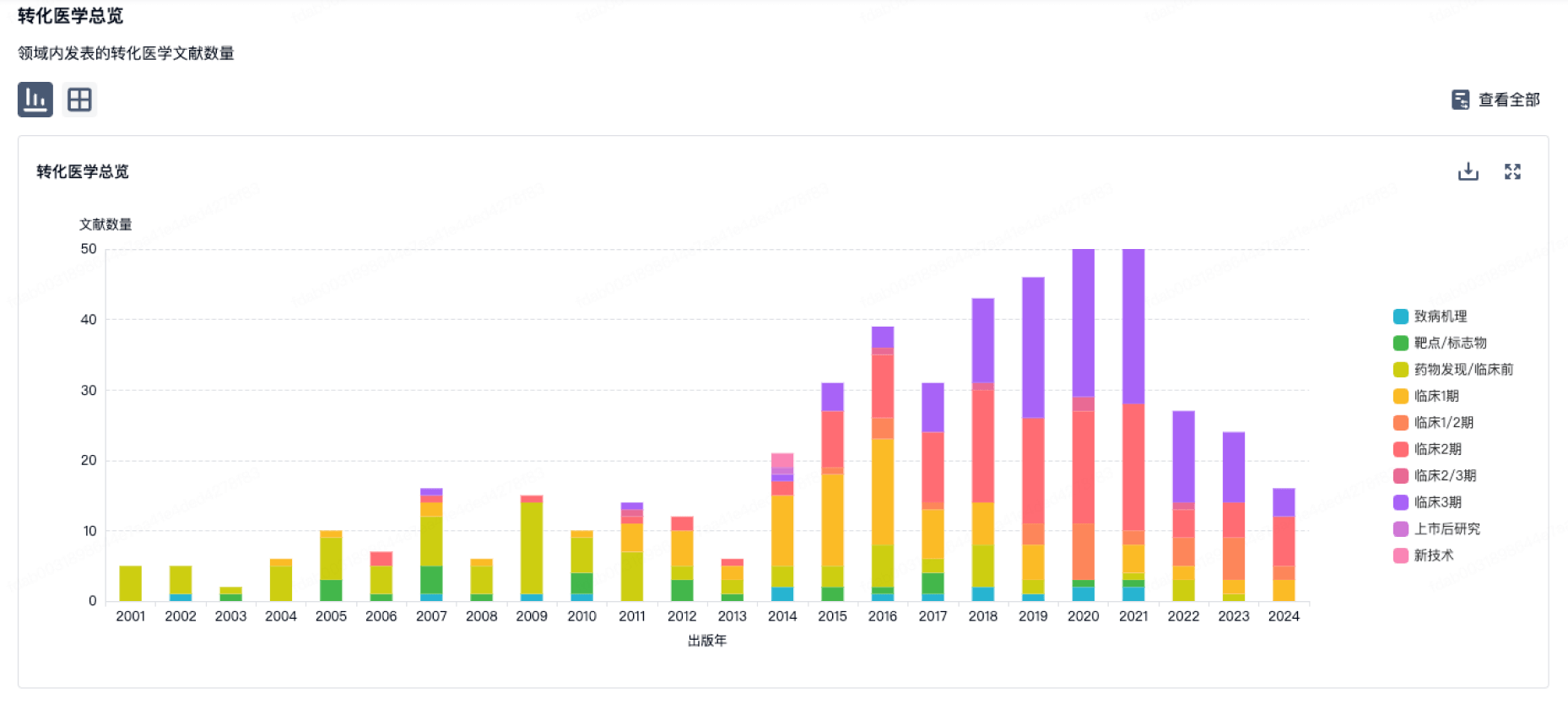

100 项与 上海谊众药业股份有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

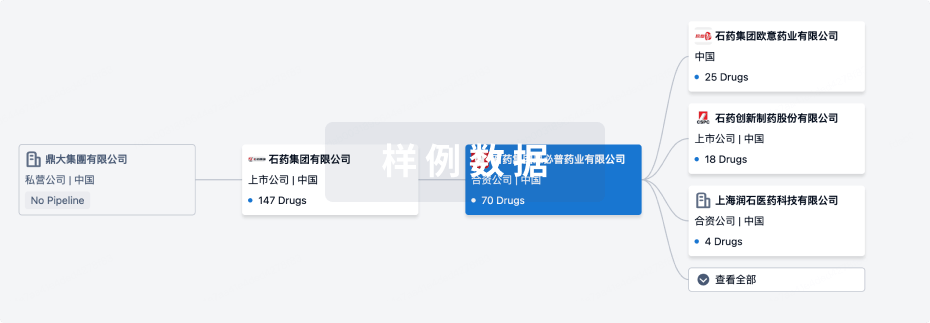

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月12日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床前

2

1

临床3期

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

YXC-002 ( EGFR ) | 中枢神经系统疾病 更多 | 临床前 |

YXC-001 ( IL-2 x PD-1 x VEGF ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |

紫杉醇 ( Tubulin ) | 晚期癌症 更多 | 无进展 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

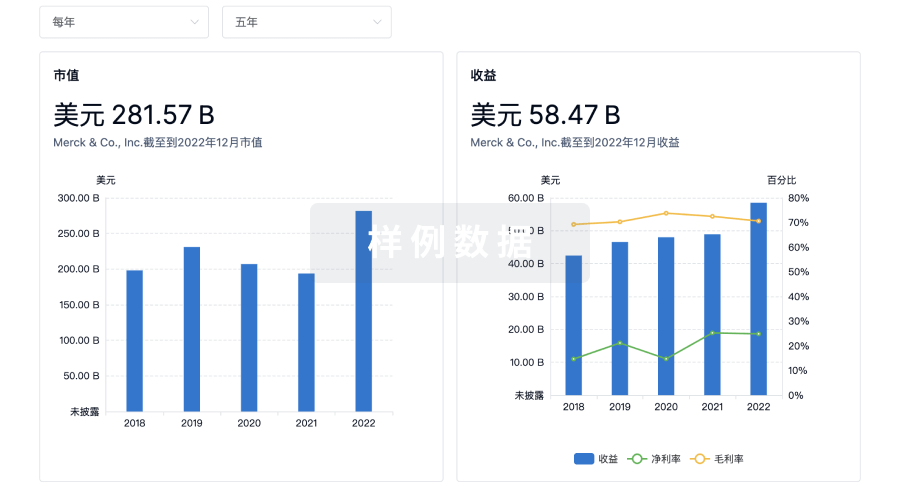

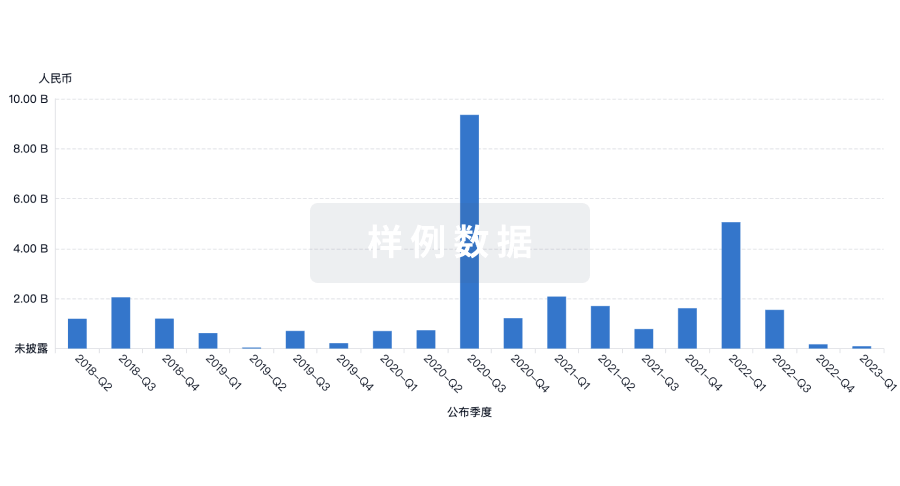

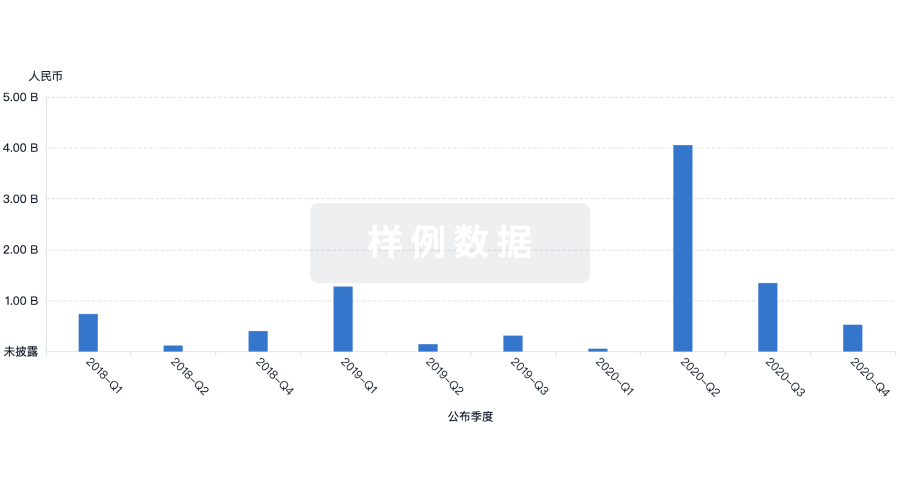

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用