预约演示

更新于:2025-05-07

Araris Biotech AG

更新于:2025-05-07

概览

标签

肿瘤

皮肤和肌肉骨骼疾病

免疫系统疾病

ADC

三载荷ADC

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| ADC | 8 |

| 三载荷ADC | 1 |

关联

9

项与 Araris Biotech AG 相关的药物靶点 |

作用机制 CD79B抑制剂 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

作用机制 CD79B抑制剂 [+1] |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 HER2拮抗剂 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

100 项与 Araris Biotech AG 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Araris Biotech AG 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

63

项与 Araris Biotech AG 相关的新闻(医药)2025-04-25

·药智网

在美国芝加哥举办的2025年美国癌症研究协会(AACR)年会上,双载荷ADC成了新焦点。根据大会发布的摘要,至少14款双载荷ADC将亮相,国内药企相关产品占据了半壁江山,其中大多数项目此前从未披露过。而就在一年前的AACR大会,还仅仅只有4个双载荷ADC的身影。在ADC成为药物研发顶流的时代,双载荷前景极具想象力,或将成为ADC领域的下一个大爆点。1双载荷的魅力尽管ADC目前在多种肿瘤疾病中均展现出潜力,但肿瘤异质性和耐药仍是该领域目前最大的挑战,前者可导致肿瘤的持续复发与转移,而后者则会导致肿瘤的侵袭性生长和低生存率,所以如今绝大多数ADC研究目的均是为了克服这些障碍,而双载荷ADC或将成为潜在的解决方案。双载荷ADC通过在一种抗体上偶联两种或多种不同载荷或同一载荷的两种不同Linker,灵活调整药抗比(DAR)值,提高ADC活性,产生添加或协同效应,提高治疗效果,扩展适应症范围,并克服耐药性。然而,两种生物活性分子因作用机制不同、生物活性各异、药代性质差别,其起效剂量、毒性剂量均有不同,采用简单的1:1的比例与抗体偶联形成的ADC,难以保证分子有效且安全,成药的可能性较低。选择合适的荷载药物及其和抗体连接方式是成功的关键。双载荷ADC药物采取不同机制设计。毒素的组合方式决定了作用机制和疗效。在构建双载荷ADC方面,研究者们已经探索出多种方法:一种是利用两个反应位点分步进行构建,在抗体的不同位点引入单链Linker和有效载荷;另一种就是利用单一反应位点引入分支Linker,再通过点击化学反应引入有效载荷。尽管双载荷ADC构建方法目前已经较为成熟,但仍需进一步研究和改进。目前来看,双载荷ADC具备三大核心优势:1、协同增效:针对不同生物学通路(如微管破坏+DNA损伤)或同一通路的不同节点(如EGFR抑制+HER3阻断)进行联合打击,显著提升杀伤效率。例如,同时搭载拓扑异构酶抑制剂和PARP抑制剂的ADC,可针对HRR缺陷和同源重组正常肿瘤均产生强效杀伤。2、耐药预防:通过多机制联合作用降低耐药压力。例如,微管抑制剂与免疫调节剂(如STING激动剂)的组合,既能直接杀伤肿瘤细胞,又能激活抗肿瘤免疫,形成“杀伤-免疫”正反馈循环。3、旁观者效应:部分载荷(如RNA干扰分子)可靶向肿瘤相关成纤维细胞或免疫抑制细胞,重塑微环境以增强整体疗效。2热度拉满尽管就现阶段而言,全球双载荷ADC的研发仍处于早期探索阶段,但这一赛道如今却拥有前所未有的研发热度,以至于全球药企短时间内就掀起了一场“抢位赛”,其中国内康弘药业率先出线,其研发的KH815成为全球首个进入临床试验的新型双载荷(dual-payload)抗体偶联药物(ADC),并在此次AACR亮相备受业内关注。KH815是一种具有抗耐药潜力的靶向滋养层细胞表面抗原2(TROP2)的新型双载荷ADC,其双载荷能实现同时在RNA水平和DNA水平对肿瘤细胞的抑制,具有双效协同机制。此外,还能降低P-gp和HSP70蛋白的表达,克服耐药,增加细胞对化疗药物的敏感性。在双抗原+双载荷领域,杭州多禧的DXC018、上海亲和力生物的IMD2113、康宁杰瑞的JSKN021以及拓济的TJ102成为讨论焦点。前三者均围绕HER2/EGFR靶点展开,各有千秋;TJ102则另辟蹊径,剑走偏锋,选择靶向CDH6和叶酸受体α。作为连续两年参展AACR的全球双荷领域领先的瑞士公司Araris Biotech今年带来了一个靶向Nectin-4的三payload ADC,采用了两种不同的Topo1i加MMAE的组合,DAR值分别为Topo1i(2)+Topo1i(2)+MMAE(2)。在去年AACR上,Araris则公布了HER2 ADC(抗体为曲妥珠单抗,有效载荷是两种不同的TOP1i)和NaPi2b ADC(有效载荷是两种不同的TOP1i)的临床前数据,结果表明双TOP1i ADC可以最大限度地提高ADC的疗效并改善治疗指数,并且Araris的Linker非常稳定。Araris致力于开发一流的ADC,其专有连接子偶联平台AraLinQ无需对抗体进行改造,就可以在抗体的特定氨基酸上连接载荷,这一技术可通过高效的一步反应将多个协同抗癌载荷偶联到单一抗体上。这一独特的技术平台,让ADC领域老玩家罗氏心动不已,今年年初其子公司ChugaiPharmaceutical以总金额7.8亿美元达成与其共同开发下一代ADC的合作,两个月之后日本大鹏制药更是以4亿美元首付款,总金额11.4亿美元将Araris收入囊中。两项重磅交易也说明了双载荷ADC的未来前景巨大。据ApexOnco等公开数据显示,目前全球已有超20家制药企业已公布其双载荷ADC领域的布局情况,除Araris、Adcoris、GeneQuantum、Alphamab、Hummingbird、Sutro、BrickBio等海外Biotech外,国内也有多家药企涉足其中,如爱科瑞思、康宁杰瑞、百奥赛图、宜联生物、信达生物等。从靶点来看,主流的选择仍然是单靶,以较为成熟的HER2、TROP2为主,双靶点和双payload的选择或许难度更高但也是差异化的方向,而在payload的选择上则是在探索更多元化的组合,以求最大限度的发挥双payload的潜力。信达生物的双载荷ADC近日也传来好消息,其申报的1类新药靶向CEACAM5的双载荷抗体偶联药物(ADC)IBI3020在国内获批临床,拟开发治疗不可切除、局部晚期或转移性实体瘤。虽载荷暂未公开,预计不久将开启1期临床试验。虽然承诺会发布相关试验海报,但遗憾的是,并未出现在此次AACR摘要之中,大概率会在后续的ASCO等重要学术会议上展示。同样缺席本次AACR的还有美国生物技术公司CrossBridge Bio。这家公司去年11月刚刚完成1000万美元的私募融资,其主攻方向便是双荷载ADC。其管线中研发进度最快的为CB-120,为TROP-2双载荷ADC,载荷为exatecan和ATR抑制剂。3结语从当下局势来看,康弘的KH815和信达的IBI3020已率先叩响临床大门,但这场竞赛才刚刚拉开帷幕,未来充满诸多不确定性。首当其冲的就是疗效与安全的平衡问题。双载荷ADC的设计绝非简单的“1+1”模式,双载荷ADC需要同时携带两种不同机制的细胞毒性药物,导致体内代谢路径复杂化,两种载荷的释放动力学、协同效应及毒性叠加风险难以预测。双载荷ADC大热的背后,有着清晰且现实的临床需求。在实际治疗过程中,接受ADC治疗的患者出现复发的原因复杂多样,靶抗原丢失、对载荷产生耐药性等问题屡见不鲜。双载荷ADC能否成功突破这些困境,为肿瘤患者带来新的生机与希望,最终还得依靠严谨的临床来给出答案。参考来源1.各公司官网2.Fu,Z.,et al.,Antibody drug conjugate:the"biological missile"for targeted cancer therapy.Signal Transduct Target Ther,2022.7(1):p.93.声明:本内容仅用作医药行业信息传播,为作者独立观点,不代表药智网立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | 史蒂文合作、投稿、转载开白 | 马老师 18323856316(同微信) 阅读原文,是受欢迎的文章哦

抗体药物偶联物AACR会议临床结果

2025-04-16

·药时代

2025年3月,生物制药公司加速了在小分子药物、双特异性抗体和蛋白治疗药物等领域的药物开发。阿斯利康和诺和诺德是当月主要的合作伙伴,此外,相较于二月,并购也有所增加。本文将带您了解2025年3月生物技术和制药领域的一些重要交易。(图片来源:LABIOTECH)注:2025年3月,勃林格殷格翰和第一三共等制药巨头参与了并购和许可交易,但交易规模未被披露。3月生物制药大型公司的并购阿斯利康以高达10亿美元的价格收购了比利时生物技术公司EsoBiotec,这是当月生物制药领域的重要并购交易之一。EsoBiotec的ENaBL平台(EsoBiotec Engineered NanoBody Lentiviral平台)通过慢病毒载体将遗传指令传递给特定的免疫细胞(如T细胞),使其能够识别并摧毁癌细胞或自身免疫性疾病中的异常细胞。ENaBL平台的创新之处在于其体内(in vivo)治疗方式,能够通过简单的静脉注射实现,而无需传统细胞疗法所需的复杂体外细胞修改过程。这种技术不仅简化了治疗流程,还显著降低了治疗成本,并有望提高治疗的可及性和患者体验。阿斯利康的此次收购包括4.25亿美元的初始支付,以及基于开发和监管里程碑的额外5.75亿美元支付。交易预计将在2025年第二季度完成。百时美施贵宝(BMS)以2.86亿美元的价格启动了对美国生物技术公司2seventy bio的收购。根据新闻稿,BMS将发起一项要约收购,以每股5美元的全现金交易方式收购2seventy bio所有未发行的股份。两家公司多年来一直合作开发和商业化Abecma,这是一种用于治疗多发性骨髓瘤的CAR-T细胞疗法,于2021年获得美国FDA批准。赛诺菲(Sanofi)收购了总部位于加利福尼亚的抗体开发商Dren Bio的双特异性髓系细胞接合剂。临床候选药物DR-0201是一种抗体,它靶向并激活特定的髓系细胞——起源于骨髓的免疫细胞,通过靶向吞噬作用诱导深度B细胞耗竭,这是一种清除病原体和细胞碎片的机制。在研究中,它已显示出B细胞耗竭的效果。作为交换,赛诺菲将向Dren支付6亿美元的预付款,并在开发和上市里程碑基础上支付高达13亿美元的款项。在印度,太阳制药(Sun Pharma)以高达3.55亿美元的预付款和里程碑付款收购了美国生物技术公司Checkpoint Therapeutics。Checkpoint Therapeutics除了开发检查点抑制剂外,还开发了其他抗体。太阳制药将获得Checkpoint的抗PD-L1抗体cosibelimab,其品牌名为Unloxcyt,该药于2024年12月获得美国FDA批准,用于治疗晚期皮肤鳞状细胞癌(一种起源于鳞状细胞的皮肤癌)。根据协议,太阳制药将以每股4.10美元的现金支付方式收购Checkpoint的所有流通股,总预付款高达3.55亿美元。此外,Checkpoint的股东还将获得一项非可转让的或有价值权利(CVR),如果cosibelimab在欧洲获得批准,他们将有权获得每股额外0.70美元的现金支付,从而使交易总价值可能达到约4.16亿美元。太阳制药计划利用其全球影响力加速Unloxcyt的患者可及性。此次收购不仅将增强太阳制药在肿瘤-皮肤治疗领域的创新组合,还反映了其改善皮肤癌患者生活的承诺。日本制药公司Taiho收购了瑞士生物技术公司Araris,预付款和里程碑付款总额高达11.4亿美元。Araris是一家从瑞士保罗谢勒研究所(Paul Scherrer Institute)分拆出来的公司,专注于开发抗体-药物偶联物(ADCs)。这些ADCs将补充其癌症治疗产品线,其中包括小分子药物。此次收购将使Taiho获得Araris的创新ADC药物发现技术平台AraLinQ™,该平台通过其独特的技术开发的三种产品,目前处于临床前阶段,预计将在2025年至2026年间进入临床试验。(图片来源:LABIOTECH)3月交易热点领域2025年3月份制药巨头主要将目光聚焦于蛋白质疗法领域。美国制药巨头艾伯维(AbbVie)与丹麦生物技术公司Gubra达成了一项许可协议,共同开发GUB014295,这是一种潜在的长效胰淀素类似物,用于治疗肥胖症。GUB014295是一种特异性激活胰淀素和降钙素受体的激动剂,胰淀素是一种饱腹感激素,因其在激活大脑信号、抑制食欲和减少食物摄入中的作用,已被确定为治疗肥胖症的潜在治疗靶点。根据协议条款,艾伯维将主导GUB014295的全球开发和商业化活动。Gubra将获得3.5亿美元的预付款,并有资格获得高达18.75亿美元的开发、商业和销售里程碑付款,以及全球净销售额的分级版税。此次合作标志着艾伯维正式进入肥胖治疗领域。瑞士制药巨头罗氏(Roche)与丹麦肽类公司Zealand Pharma达成许可协议,共同开发肥胖治疗药物。该药物名为petrelintide,双方将共同开发并商业化,包括与罗氏的GLP-1/GIP受体双重激动剂CT-388等联合疗法。Zealand将获得16.5亿美元的预付款,并有资格获得高达12亿美元的开发里程碑付款(与petrelintide进入III期试验相关),以及24亿美元的销售里程碑付款。阿斯利康(AstraZeneca)除了以高达10亿美元收购比利时生物技术公司EsoBiotec外,还与元思生肽达成了一项许可协议,共同开发大环肽药物。大环肽是由氨基酸组成的短链分子,能够形成环状结构,具有独特的稳定性和靶向性。这些药物旨在治疗慢性疾病,包括罕见病、自身免疫疾病和代谢疾病。根据协议,元思生肽将获得7500万美元的预付款和近期支付款项,并有资格获得高达34亿美元的开发和商业化里程碑付款。这项合作将利用元思生肽的Synova™平台技术,开发针对多种疾病的大环肽药物管线。诺和诺德(Novo Nordisk)和马萨诸塞州初创公司Gensaic在蛋白质疗法领域展开合作。借助Gensaic的人工智能驱动的蛋白质设计技术和诺和诺德在治疗领域的专业知识,双方旨在开发用于治疗心脏和代谢疾病的药物候选。Gensaic有资格获得高达3.54亿美元的预付款、开发和商业里程碑付款。小分子药物是制药公司长期以来热点交易领域。默克(Merck)与恒瑞制药达成了一项交易,这是3月最大的小分子药物交易。该交易涉及恒瑞制药的一种口服脂蛋白(a)抑制剂,目前该药物正在中国进行II期临床试验。脂蛋白(a)是一种携带胆固醇、脂肪和蛋白质的蛋白质,当它们积累时,会形成类似于低密度脂蛋白胆固醇的斑块。抑制剂药物旨在防止这些斑块的形成,从而降低心脏病的风险。根据协议,默克将向恒瑞制药支付2亿美元的预付款,并在达到特定里程碑时支付高达17.7亿美元的款项。此前,默克在2025年2月与加拿大生物技术公司Epitopea达成协议,以识别肿瘤特异性抗原。诺和诺德(Novo Nordisk)与美国生物技术公司Lexicon达成了一项合作,共同开发小分子药物LX9851。LX9851是一种口服非肠促胰岛素类药物,用于治疗肥胖症及其他代谢紊乱。根据协议,诺和诺德将支付高达10亿美元,其中包括7500万美元的预付款和近期里程碑付款。此外,Lexicon还将获得基于开发、监管和销售的里程碑付款,以及LX9851净销售额的分级特许权使用费。诺华(Novartis)与日本制药公司杏林制药(Kyorin)达成合作,共同推进一款小分子药物KRP-M223的研发。KRP-M223是一种G蛋白偶联受体MRGPRX2的拮抗剂,该受体激活肥大细胞,这在慢性自发性荨麻疹等疾病中会发生,其特征是瘙痒的风团。KRP-M223旨在治疗这些疾病。根据协议,诺华公司获得了KRP-M223的全球独家开发、生产和商业化许可。杏林制药保留了在日本商业化和为日本市场生产该产品的选择权。杏林制药将获得5500万美元的预付款,并有资格获得高达7.775亿美元的开发、批准和商业化里程碑付款,以及基于净销售额的分级特许权使用费。马萨诸塞州的Black Diamond Therapeutics与法国生物技术公司Servier达成了一项合作,共同开发靶向小分子药物BDTX-4933,用于治疗癌症。BDTX-4933是一种针对实体瘤中RAS突变和RAF改变的I期候选药物。根据协议,Black Diamond将获得7000万美元的预付款,并有资格获得高达7.1亿美元的里程碑付款。(图片来源:LABIOTECH)注:上述数据基于已披露财务条款的并购和许可交易(包括前期付款和里程碑付款)。除了蛋白质疗法领域、小分子领域以外双特异性抗体领域备也受瞩目。2025年3月,阿斯利康(AstraZeneca)与和铂医药达成了一项全球战略合作,旨在利用和铂医药的Harbour Mice®全人源抗体技术平台,发现和开发下一代多特异性抗体,用于治疗免疫学、肿瘤学等领域的疾病。根据协议,阿斯利康将获得两个临床前免疫学项目的许可选择权,并可指定进一步的靶点,供和铂医药发现下一代多特异性抗体。阿斯利康将有权将这些项目推进至临床开发阶段。作为合作的一部分,和铂医药将获得总计1.75亿美元的预付款和近期里程碑付款,以及高达44亿美元的额外开发和商业化里程碑付款,还有基于未来净销售额的分级特许权使用费。此外,阿斯利康还将对和铂医药进行1.05亿美元的股权投资,获得其9.15%的新发行股份。为了支持合作项目,和铂医药将在中国北京建立一个创新中心,与阿斯利康共同开展研发工作。此次合作不仅体现了阿斯利康对和铂医药技术平台的信心,也标志着和铂医药在多特异性生物制品创新领域的领先地位。通过结合和铂医药的前沿发现能力和阿斯利康的药物开发专长,双方旨在加速为未满足医疗需求的患者创造变革性疗法。瑞士制药巨头罗氏(Roche)与英国生物技术公司Oxford BioTherapeutics达成了一项合作,旨在利用Oxford BioTherapeutics的OGAP-Verify发现平台,开发用于治疗癌症的潜在FIC抗体疗法。OGAP-Verify平台是一种增强型专有发现平台,能够提高靶点识别的灵敏度,从而筛选出更适合药物开发的靶点。根据协议,Oxford BioTherapeutics将获得3600万美元的预付款,并有资格获得超过10亿美元的里程碑付款,以及基于净销售额的产品特许权使用费。罗氏将负责这些靶点的进一步研究、开发和商业化工作。日本制药公司推出RNA药物2025年3月,日本小野制药公司(Ono Pharmaceutical)与美国Ionis制药公司达成了一项独家许可协议,以获得后者针对真性红细胞增多症(PV)的RNA靶向疗法sapablursen的全球权利。sapablursen是一种配体结合反义(LICA)药物,旨在减少TMPRSS6的产生,从而增加铁调素的表达,为PV等血液病提供潜在的治疗益处。该疗法目前正在全面招募的II期IMPRSSION研究中进行评估。根据协议,小野制药将支付2.8亿美元的预付款,并根据开发、监管和销售里程碑的达成情况,额外支付最高可达6.6亿美元的款项。此外,小野制药还将按sapablursen年度净销售额的百分之十几向Ionis支付特许权使用费。Ionis将继续负责完成正在进行的II期IMPRSSION研究,而小野制药将全权负责后续的开发、监管申报和商业化工作。日本第一三共公司(Daiichi Sankyo)与美国Nosis Biosciences公司达成了一项合作,旨在利用Nosis的Connexa™平台开发用于治疗慢性疾病的RNA药物。该平台是一种先进的人工智能驱动的药物设计和递送系统,能够使RNA药物靶向关键器官中的多种细胞类型,从而改善慢性疾病的治疗选择。此次合作将利用该平台在人工智能药物设计、单细胞受体生物学和高通量化学方面的能力,以克服RNA疗法面临的递送挑战。Nosis的Connexa™平台通过整合人工智能驱动的药物设计、单细胞受体生物学和高通量化学,开发出针对体内使用的优化递送载体。该平台已经确定了532种细胞类型中的2900多个受体靶点,从而实现精准递送和优化的治疗效果。通过这次合作,预计将进一步推动多种疾病的精准RNA药物的研发进展。药物研发加速2025年3月,诺和诺德(Novo Nordisk)与联邦生物达成了一项独家许可协议,以获得后者开发的UBT251的全球权利。UBT251是一种GLP-1、GIP和胰高血糖素受体的三重激动剂,目前正处于临床早期试验阶段,用于治疗肥胖症、2型糖尿病及其他疾病。根据协议,诺和诺德将获得UBT251在全球范围内(不包括中国大陆、香港、澳门和台湾)的独家开发、生产和商业化权利。联邦生物将保留UBT251在中国大陆、香港、澳门和台湾的权利。联邦生物将获得2亿美元的预付款,并有资格获得高达18亿美元的潜在里程碑付款,以及基于净销售额的分级特许权使用费。德国制药巨头勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)与瑞典生物技术公司Salipro Biotech达成了一项研究和许可协议,旨在加速多个药物靶点的开发。此次合作将利用Salipro的Salipro®平台技术,该技术能够稳定膜蛋白,使其保持其天然形式,从而用于药物发现项目。勃林格殷格翰将利用该技术进行生物物理和结构研究,包括冷冻电镜(cryoEM),以识别潜在的治疗候选药物。合作的重点是开发针对G蛋白偶联受体(GPCRs)、离子通道、转运蛋白及其他膜蛋白的疗法,这些靶点在心理健康和心肾代谢疾病等治疗领域具有重要意义。根据协议,Salipro Biotech将获得研究付款和选择权付款,并有资格获得基于勃林格殷格翰在合作中产生的开发结果的成功基础里程碑付款。英国医疗保健公司Hologen AI与美国生物技术公司MeiraGTx达成了一项战略合作,旨在加速MeiraGTx的AAV-GAD项目(用于治疗帕金森病)的III期临床试验。Hologen AI将提供2亿美元的预付款,并与MeiraGTx成立一家名为Hologen Neuro AI的合资企业,Hologen AI将为该合资企业提供高达2.3亿美元的承诺资本,用于全面资助AAV-GAD的开发直至商业化,以及推进其他早期临床项目,包括针对遗传性肥胖的AAV-BDNF项目。MeiraGTx将保留Hologen Neuro AI合资企业30%的所有权,并将领导所有临床开发和制造活动。此外,MeiraGTx还将与合资企业签订独家临床和商业制造供应协议。Hologen AI还将持有MeiraGTx制造子公司的少数股权,并将为该制造子公司提供年度资金支持,同时利用其AI技术优化MeiraGTx的专有制造能力。德国AI公司Partex与美国生物制药公司Fortress Biotech达成了一项战略合作,旨在利用人工智能技术识别和评估潜在的生物制药化合物,以供Fortress进行潜在的收购或许可,本次合作的财务条款未被披露。Partex将部署其专有的AI驱动药物发现和开发技术平台,该平台能够提供多样化的建议,包括跨治疗领域的靶点识别、适应症扩展和分子特征分析,从而加速创新疗法的开发。Fortress Biotech将利用Partex的AI平台,结合其在生物制药领域的专业知识和广泛的行业网络,快速识别和评估有前景的生物制药资产。Fortress的业务模式专注于通过产品收入、股权持有以及股息和特许权使用费收入来提升股东的长期价值。此次合作预计将支持差异化资产的引进授权,双方都致力于在这一过程中最大限度地发挥AI的潜力。(图片来源:LABIOTECH)(图片来源:LABIOTECH)参考资料https://www.labiotech.eu/trends-news/top-biotech-deals-of-march-2025/其余素材来源官方媒体/网络新闻图片来源:123RF版权声明/免责声明本文为授权转载文章。本文仅作信息交流之目的,不提供任何商用、医用、投资用建议。文中图片、视频、字体、音乐等素材或为药时代购买的授权正版作品,或来自微信公共图片库,或取自公司官网/网络,部分素材根据CC0协议使用,版权归拥有者,药时代尽力注明来源。如有任何问题,请与我们联系。衷心感谢!药时代官方网站:www.drugtimes.cn联系方式:电话:13651980212微信:27674131邮箱:contact@drugtimes.cn点击这里,查看更多精彩!

并购免疫疗法细胞疗法

2025-04-16

2025年4月15日,映恩生物以218港元/股惊艳亮相港交所,首日涨幅高达130.44%,市值瞬间突破181亿港元。目前,映恩生物是近三年内唯一一家在IPO首日涨幅超过100%的ADC企业。这不仅是继荣昌生物、科伦博泰之后ADC领域又一现象级IPO,更折射出全球资本对创新药企的估值逻辑发生根本性转变——市场正在用真金白银为"技术平台价值"投票。解剖"映恩现象":技术护城河背后的商业密码1. Duality ADC平台:从me-too到me-better的质变不同于传统ADC企业聚焦单靶点开发,映恩生物独创的Duality技术平台实现"模块化开发":毒素载荷库覆盖微管蛋白抑制剂/DNA损伤剂等6大类别定点偶联技术将DAR值稳定控制在2-4区间智能连接子系统可随肿瘤微环境pH值自动释放(图片来源:映恩生物官网)这使其在研的DB-1303(HER2 ADC)临床数据显示客观缓解率(ORR)61.5%,较Enhertu提升12个百分点,直接推动License-out交易总金额突破16亿美元。(图片来源:映恩生物官网)2.管线组合拳:精准卡位百亿美金市场当前13条临床管线形成梯度布局:(图片来源:映恩生物官网)特别值得关注的是全球首个进入临床的B7-H3双抗ADC(DB-1311),在PD-1耐药型肺癌中展现突破潜力,这可能重构肿瘤免疫治疗格局。ADC赛道进入"新战国时代":产业格局的三大重构在PD-1抑制剂市场陷入严重同质化竞争的背景下,中国创新药企正将ADC技术视为“第二增长曲线”,通过技术迭代、差异化布局和国际化合作实现战略突围。这一转型不仅体现在研发管线的重构上,更涉及商业模式创新和全球竞争力的重塑。映恩生物的上市预示着行业正从"fast-follow"转向"源头创新",技术平台型企业估值中枢持续上移。未来全球偶联药物市场仍将维持较高速增长,ADC药物也将持续带动偶联药物市场扩大。根据弗若斯特沙利文数据分析,全球ADC药物市场规模已从2018年的20亿美元增长至2023年的104亿美元,年复合增长率达到39.1%;2023年到2030年期间仍将以30.3%的年复合增长率维持增长态势,预计2030年全球ADC药物市场规模将增长至662亿美元。近年来,ADC药物领域的发展势头强劲,交易和投资活动异常火热。在一级市场投融资方面,ADC药物已成为备受瞩目的热点领域。中国多家ADC药物公司凭借其创新实力和技术优势,连续数年获得资本的大力投资,展现出我国ADC药物市场的巨大潜力。(图片来源:FROST&SULLIVAN《偶联药物行业现状与发展趋势蓝皮书》)2025年ADC领域的并购市场表现极为活跃。ADC领域的技术迭代加速,驱动并购交易高度聚焦于具有差异化技术优势的企业。例如,日本大鹏制药以11.4亿美元收购Araris Biotech,核心看中其双载荷ADC技术平台AraLinQ。该平台无需抗体工程改造即可高效偶联双载荷,解决了传统ADC因单靶点耐药性导致的复发问题,被视为下一代ADC的重要方向。此外,Araris与罗氏子公司Chugai Pharmaceutical达成的7.8亿美元合作,进一步验证了其技术价值,推动大鹏制药加速收购以抢占技术制高点。类似案例还包括百奥赛图、育世博等通过合作切入双靶点双载荷ADC赛道,反映出技术壁垒和临床潜力是并购的核心考量。跨国药企面临专利悬崖和市场竞争压力,通过并购快速切入ADC领域。例如,葛兰素史克与映恩生物达成10亿美元ADC合作,罗氏通过合作和潜在收购锁定技术优势。这一趋势背后是ADC药物在实体瘤治疗中的显著效果及市场潜力。数据显示,2023年中国ADC临床试验占全球60%,且2025年全球ADC外包服务市场规模预计突破110亿美元,推动药企加速通过并购整合资源。此外,药明合联作为ADC外包服务龙头,其客户中60%参与了中国药企超10亿美元的“出海”交易,进一步凸显跨国药企对ADC管线的迫切需求。2025年ADC领域大宗交易(超10亿美元)占比显著增长,成为市场主要驱动力。普华永道报告显示,2024年全球大宗交易量增长17%,ADC领域尤为突出。例如,Araris的11.4亿美元收购案中,首付款4亿美元远超其历史融资总额(4400万美元),叠加7.4亿美元里程碑付款,体现出高估值特征。此外,一级市场对双载荷ADC的“抢位赛”同样激烈,如Callio公司的1.87亿欧元A轮融资,进一步推高并购标的估值。这一现象与中小型交易量下滑形成对比,反映市场资源向头部技术企业集中。资本市场对创新药企的估值逻辑正在经历深刻变革,尤其在ADC等前沿领域,传统的市销率(PS)等相对估值法逐渐被更具前瞻性的“管线折现因子(DPF)”模型取代。这一转变不仅反映了技术进步对行业底层逻辑的重构,也揭示了资本对平台化创新能力的定价偏好。ADC药物的研发已从单靶点单载荷的“单兵作战”转向平台化开发,技术平台的可扩展性(如双载荷、双抗ADC等)成为核心竞争力。例如,映恩生物的Hi-TOPi平台通过连接子稳定性和毒素活性优化,可衍生出多款差异化管线,其技术延展性被赋予20-30%的估值溢价。这与传统药企依赖单一产品的模式形成鲜明对比,迫使估值模型需量化平台潜能。同时中国资本市场对创新药企的容忍度提升,如港股18A制度允许未盈利企业上市,叠加科创板对“硬科技”的支持,推动资本更早介入早期研发。2024年ADC领域对外授权交易达209亿美元,资本通过预付费模式锁定平台技术,而非等待商业化验证。传统PS法难以反映管线成功率、临床进度差异及平台复用价值。DPF模型通过分项折现(技术平台+核心管线+延展潜力)更精准量化风险收益比。例如,核心临床资产按净现值(NPV)折现时,需纳入临床成功率(如Phase III约60%)、专利悬崖周期等参数,动态调整贴现率。映恩生物在无商业化产品的情况下获181亿港元估值,正是DPF模型的典型应用。平台的技术壁垒(如连接子稳定性、毒素释放机制)决定其“基础设施”价值。以Araris Biotech为例,其AraLinQ平台无需抗体工程改造即可实现双载荷偶联,被日本大鹏制药以11.4亿美元收购,首付款即达4亿美元,远超其融资总额,平台估值占比超70%。冷思考:狂欢背后的三大隐忧据统计ADC药物因毒性问题终止研发的比例高达37%。这一高流失率主要源于ADC药物开发过程中的复杂性和高风险。ADC药物的疗效和安全性高度依赖于抗体、连接子和有效载荷的组合稳定性,任何一个环节的失败都可能导致开发终止。同时,美国IRA法案可能限制高价ADC药物的市场渗透。根据IRA法案,2025年Medicare Part D的支付结构将进行重构,这可能改变药品支付规则,限制高价药的市场渗透。此外,药企与PBM(药品福利管理机构)之间的“Rebate Wall”模式也可能受到冲击,进一步影响ADC药物的市场表现。并且全球ADC CDMO产能缺口预计在2025年达到40%。随着ADC药物研发热潮的推进,CDMO需求激增,但行业产能扩张速度难以满足需求。这种产能瓶颈可能导致药企研发预算削减,进一步影响ADC药物的商业化进程。综上所诉,ADC虽然具有广阔的发展前景,但与此同时也面临着研发风险、支付端压力和产能瓶颈等多重挑战。未来展望映恩生物的资本盛宴印证了ADC赛道的黄金价值,但行业永远遵循"技术突破-资本追捧-产能过剩-价值回归"的周期律。对于药企而言,此刻需要思考如何构建抗周期的技术护城河;对于投资者,则需在热情中保持理性,记住:最终决定企业价值的,永远是其解决临床痛点的能力。参考资料映恩生物官网bioSeedin柏思荟《融了4400万美元的A轮biotech,11.4亿美元卖了》;2025-03-20普华永道《2025年全球并购趋势展望》FROST&SULLIVAN《偶联药物行业现状与发展趋势蓝皮书》本文转载自会会药咖免责声明本文系转载,仅做分享之用,不代表平台观点。图片、文章、字体等版权均属于原作者所有,如有侵权请告知,我们会及时处理。艾美达医药咨询艾美达(北京)医药信息咨询有限公司,成立于2014年4月,是一家专业的医药行业咨询服务提供商。公司致力于将产业政策研究与真实世界的数据挖掘深度结合,洞悉行业政策对市场的影响,通过专业的研究提供前瞻性的市场分析,为企业产品上市后的市场准入提供整体解决方案。

抗体药物偶联物IPO并购申请上市

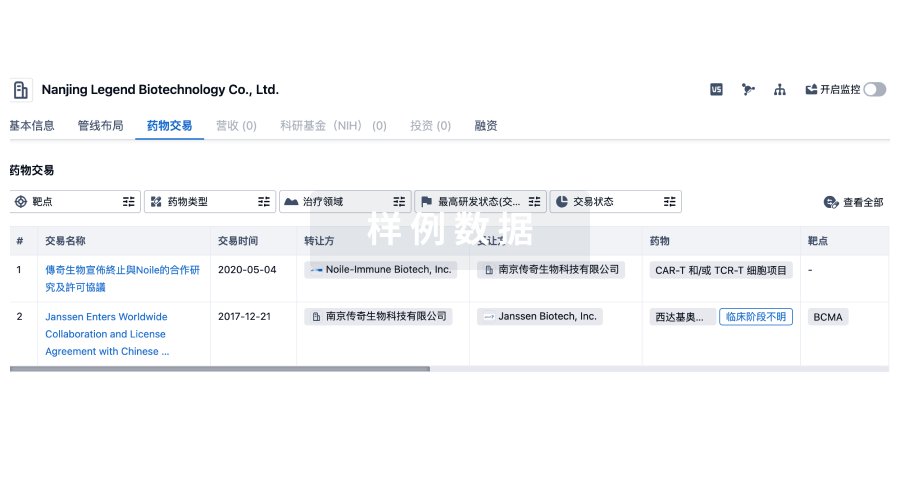

100 项与 Araris Biotech AG 相关的药物交易

登录后查看更多信息

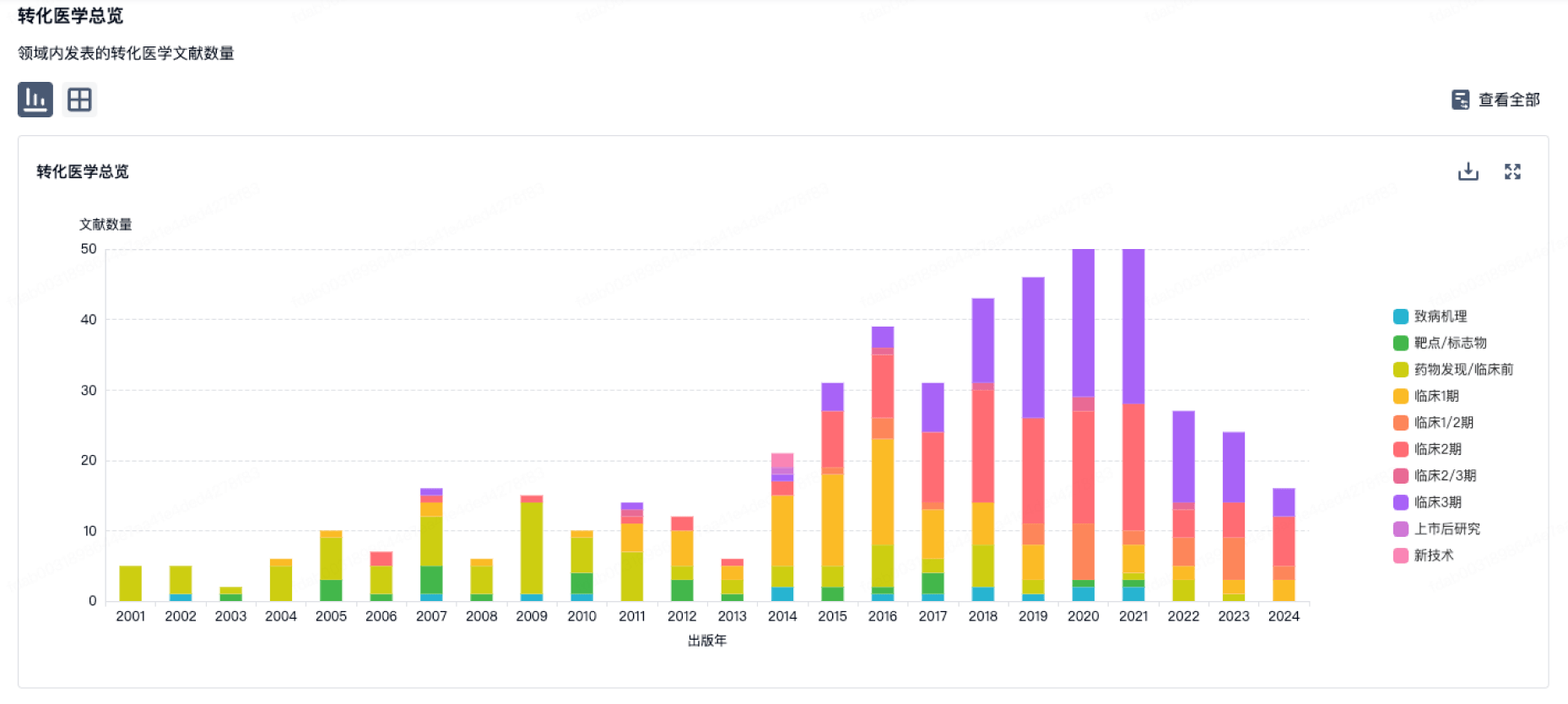

100 项与 Araris Biotech AG 相关的转化医学

登录后查看更多信息

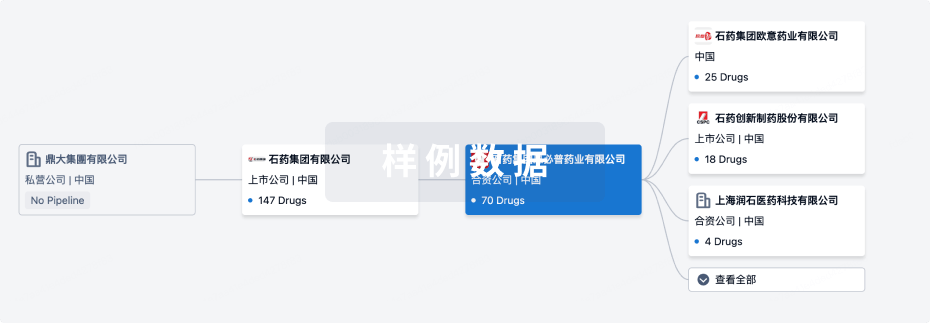

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年10月23日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床前

9

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

ARC-01 ( CD79B x Tubulin ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |

ARC-02 ( CD79B ) | B细胞淋巴瘤 更多 | 临床前 |

HER2 ADC(Araris) ( HER2 x Top I ) | 实体瘤 更多 | 临床前 |

Anti-NaPi2b ADC(Araris Biotech) ( NaPi-2b ) | 实体瘤 更多 | 临床前 |

Anti-CD79b-MMAE ADC (Araris Biotech) ( CD79B x Tubulin ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

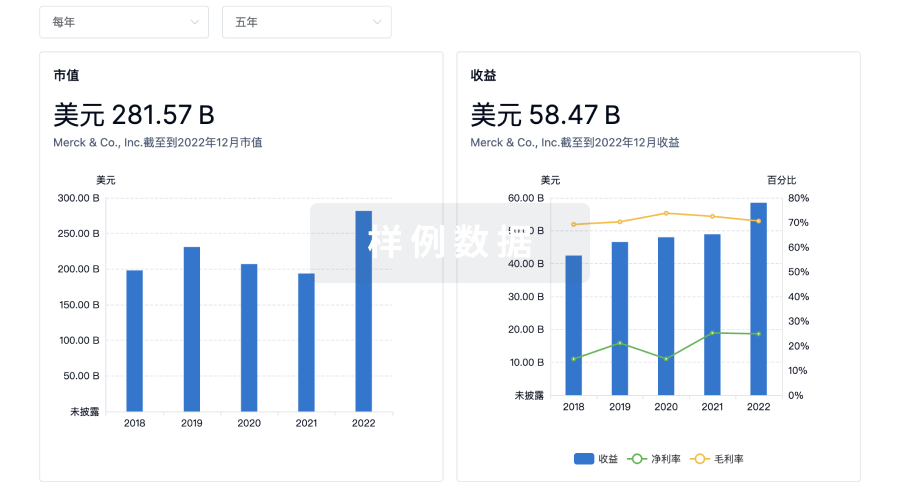

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

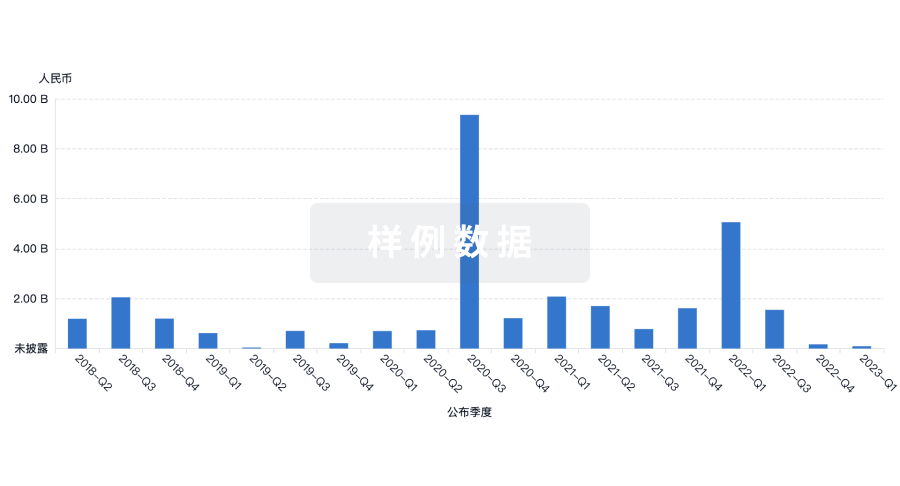

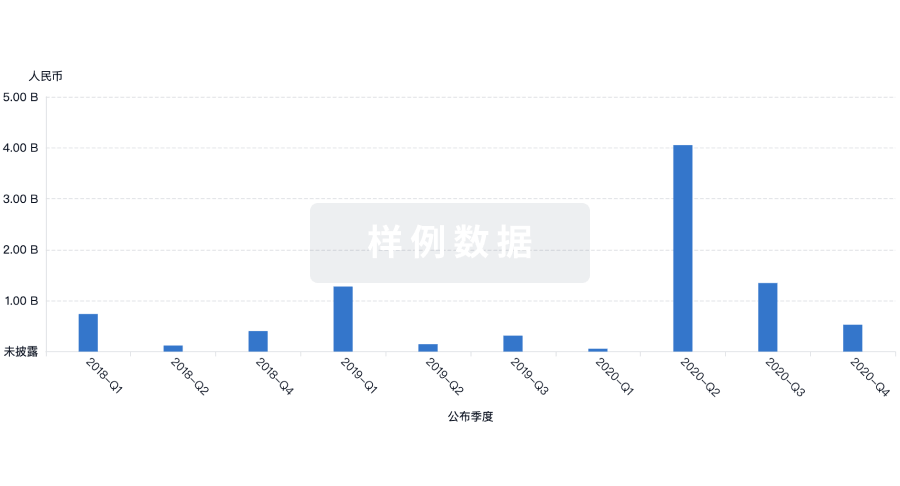

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用