预约演示

更新于:2025-08-29

上海元宋生物技术有限公司

更新于:2025-08-29

概览

标签

肿瘤

溶瘤病毒

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 溶瘤病毒 | 14 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| IL-24(白细胞介素24) | 1 |

关联

14

项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的药物靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

2

项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的临床试验CTR20241362

一项在晚期实体瘤受试者中评估YSCH-01瘤内注射的安全性/耐受性和初步疗效的开放、单/多次给药剂量递增及剂量扩展临床研究

主要目的

评价YSCH-01用于治疗复发/难治性晚期实体瘤受试者的安全性/耐受性。

确定YSCH-01临床推荐剂量。

次要目的

评价YSCH-01治疗复发/难治性晚期实体瘤的初步疗效。

评估YSCH-01的生物分布和病毒脱落情况。

评价接受YSCH-01受试者体内的药效学(PD)。

评价接受YSCH-01受试者体内的免疫原性。

初步评估YSCH-01对复发/难治性晚期实体瘤受试者生活质量的影响。

开始日期2024-06-17 |

申办/合作机构 |

NCT05180851

Safety and Efficacy of Recombinant L-IFN Adenovirus Injection in Relapsed/Refractory Solid Tumors: a Single/Multicenter, Dose-increasing, Cohort Extension Clinical Study

This is an open-label, dose escalation study of the safety and tolerability of Recombinant oncolytic adenovirus L-IFN injection(YSCH-01) when administered via intratumoral injection in patients with advanced solid tumors. The purpose of this study is to assess the safety and tolerability of Recombinant L-IFN adenovirus injectionand to determine the recommended phase 1 dose for further study. The study will also evaluate antitumor activity, objective response rate, pharmacokinetics and virus shedding of Recombinant L-IFN adenovirus injection

开始日期2021-11-30 |

申办/合作机构 上海市奉贤区中心医院 [+1] |

100 项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

18

项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的新闻(医药)2025-08-06

以下文章来源于安徽省科创投资有限公司/安徽国控投资有限公司公众号科创汇投,作者张达

近年来,相关政策对于合成生物产业的支持力度不断加大,各省均在加快布局合成生物产业集群,行业龙头企业纷纷入场,科技型初创企业不断涌现。安徽发展合成生物产业有基础、有亮点,成功培育了华恒生物、丰原集团、安科生物、中盛溯源等行业头部企业,涌现出阿法纳生物、和晨生物、瑞邦生物、通用生物等一批科技型中小企业,丙氨酸、聚乳酸、烟酰胺等产品市场份额和产能处于国内外领先地位,产业发展迸发蓬勃活力,为安徽抢占未来产业创新制高点奠定基础。本篇作为系列研究的中观篇,着重介绍安徽省合成生物产业布局和代表企业概况。

一、安徽省合成生物产业概况

当前国家大力推动“新质生产力”发展,以合成生物技术赋能生物制造,通过技术创新、政策支持与产业投资等举措加快推进生物制造高效可持续发展。《“十四五”生物经济发展规划》明确提出,推动合成生物等前沿技术的产业化,构建具有国际竞争力的生物制造产业体系。安徽省积极响应国家战略,合肥生物制造省未来产业先导区已被列入安徽省十大未来产业先导区之一。

根据安徽省工信厅公开数据,2024年安徽生物制造产业规模约600亿元,占全国比重约5%,逐步形成以合肥、蚌埠为“双核”,皖北、皖江为“两翼”的生物制造产业空间布局。当前安徽合成生物产业主要优势布局在合肥、蚌埠、芜湖、滁州等地市,合成生物关联企业覆盖全省16个地市,以基础研发和初创型科技中小企业为主,合成生物产业作为战略性新兴产业受到相关政府部门高度重视。

图1 安徽合成生物产业重点地市布局

安徽省积极推动合成生物产业发展,加快科技创新与产业转型升级,在企业培育、产业布局、投资赋能、场景应用等方面采取积极措施。相关国有投资机构、政府引导基金联合社会资本加快布局合成生物赛道,通过投资培育本土企业和招引优质企业并举,支持合成生物相关企业在皖落地和做强做大。为积极布局培育生物制造未来产业,安徽省中小企业(专精特新)发展基金充分发挥政府投资基金的引导作用,联合国家开发投资集团、合肥市、芜湖市等共同发起设立规模20亿元的国投安徽生物制造基金,该基金是长三角内首支以合成生物成果转化为特色,聚焦生物制造产业的主题基金。重点投向生物制造产业及生物技术方向,促进合成生物成果转化。

2024年10月,安徽省工业和信息化厅发布《安徽省生物制造产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》(征求意见稿),提出到2027年,形成一批具有重要影响力的生物制造科技创新成果,布局一批具有明显经济效益的生物制造产业化项目,引进和培育一批高成长企业,形成较为完备的生物制造赋能医药、化工、材料、食品、能源等产业高质量发展的产业链体系,构建创新活跃、转化顺畅、市场繁荣、要素完备的产业生态格局,带动生物制造相关产业规模突破1000亿元。

表1 近年安徽和地市合成生物相关重要政策梳理

二、安徽省重点地市合成生物产业布局

在政策支持和技术进步的双重驱动下,知名投资机构、创新研发企业纷纷进入合成生物产业赛道,助力产业加速发展。安徽省在生物基材料、生物基化学品、生物医药等细分领域涌现了丰原生物、恒鑫生活、华恒生物、和晨生物、利夫生物、瑞邦生物、中科健康、通用生物、中盛溯源、阿法纳生物、安科生物等包括上市公司在内的合成生物产业链相关企业,同时凯赛生物、华熙生物、微构工场、智飞生物等省外代表性企业也相继在安徽落地。本文对合肥、蚌埠、芜湖、滁州等合成生物产业布局重点地市进行研究。

1.合肥

合肥市将生物制造作为五大先导产业之一,出台生物制造产业高质量发展行动方案,组建合成生物创新研究院,围绕生物制造产业加速布局,形成了集群式发展态势,生物制造产业呈“两核多点”的产业空间布局。合肥市以长丰县和高新区为两核,经开区、蜀山区、巢湖市、肥西县、庐江县多点发展。通过产业规划、项目谋划、资金筹划“三划一体”谋划布局,依托合肥市发改委成立生物制造产业专班,并借助科大硅谷等创新载体,持续深化“双招双引”。同时推进与央企、龙头企业深入合作,三大央企招商局集团、保利集团、国投集团均在合肥围绕合成生物产业布局多元合作或战略投资。2024年合肥市共招引生物制造重点项目10余个、协议投资额近140亿。当前合肥市集聚包括华恒生物、凯赛生物、恒鑫生活、安科生物等龙头企业在内的超40家产业链相关企业并呈快速增长趋势,覆盖先进材料、消费品、生物医药、农业技术等多个领域。

2025年2月27日,合肥生物制造省未来产业先导区、合肥(长丰)合成生物制造产业园正式揭牌,将围绕生物基材料、农业生物育种、生物医药等合成生物产业重点领域布局。长丰县目前已汇聚安徽省合成生物制造产业创新研究院和华恒生物、恒鑫生活、微构工场、昌进生物、康诺生物等重点研发机构和企业,初步形成合成生物产业集群。长丰县率先建立安徽省首个生物制造产业园,确立“南研北制”布局,建设小试、中试、量产、检验检测平台等基地,不断完善上下游产业链,打造省内合成生物产业发展新高地。

合肥市高新区依托生物医药产业发展优势,汇聚凯赛生物、和晨生物、利夫生物、中科健康、安科生物、智飞龙科马、兆科药业、中盛溯源、中科普瑞昇等涵盖生物基材料、生物基化学品、生物医药等合成生物相关企业。2024年8月,高新区生物制造产业园(凯赛生物产业园)已完成备案。

根据2024年5月合肥市发布的《合肥市推进生物制造产业高质量发展行动方案(2024—2026)》,合肥明确提出合成生物制造产业的定位、发展空间、功能布局、支撑体系、实施计划等,未来将突出企业为主体和产学研联动、技术创新和产业应用协同,以示范应用带动技术迭代,丰富拓展新场景新赛道。方案提出力争到2026年,基本建成全链条创新平台体系,打造国内一流生物制造产业园区,培育引进一批具有国际影响力的生物制造领域领先企业。力争到2026年,建设3个以上国内领先的专业产业园区,生物制造产业集群产值规模突破300亿元,形成初具规模业态完整的生物制造产业集群。

表2 合肥市合成生物产业相关企业

2.蚌埠

蚌埠市凭借传统生物发酵和新材料产业基础向合成生物转型,打造以生物基材料为主的生物制造产业集群。蚌埠市大力发展生物基新材料产业,积极推广生物基可降解新材料制品,在应用端通过延伸拓展产业上下游链条,推进生物可降解材料在包装制品、纺织服装、家具用品、生物医药、精细化工等领域的场景应用。作为全国唯一以生物基材料为特色的国家新型工业化产业示范基地,蚌埠汇聚了丰原生物、中粮科技、雪郎生物等一批合成生物产业相关龙头企业。在生物基材料领域,形成了以聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、呋喃聚酯、聚氨基甲酸酯、纳米纤维素为特色的“四聚一素”产业发展体系,建成发酵技术国家工程研究中心等国家级创新平台7个,集聚生物基新材料产业链企业超70家,产业规模突破200亿,加快培育世界级生物基新材料产业之都。

蚌埠市锚定生物基新材料产业高质量发展目标,以安徽丰原集团等龙头企业为依托,围绕产业链部署创新链,推动生物制造产业能级跃升。丰原集团已在固镇经济开发区建立面积约5300亩的丰原生物产业基地,拥有16家规上企业,投资170多亿元建设生物发酵、生物材料、生物能源及生物肥料等30多个项目。2020年3月,国家工信部公布了第九批国家新型工业化产业示范基地名单,固镇县申报的(生物基新材料)新型工业化产业示范基地名列其中,这是全国首个以生物基新材料为特色的产业示范基地。根据固镇县发改委公开数据报道,2023年固镇县生物基新材料产业实现产值61.04亿元,集聚上下游高新技术企业44家。固镇县聚焦生物基新材料产业,着力打造全球产业规模最大、产业链条最长、产品种类最多的千亿级生物基新材料产业集群。

表3 蚌埠市合成生物产业相关企业

3.芜湖

芜湖市依托生物医药产业基础,坚持走“产业+科创”之路,向合成生物产业延伸发展。芜湖市以三山经济开发区为合成生物产业核心集聚区,同时在鸠江、南陵等县区多点布局、协同发展,汇集了普立思、华仁科技、英特菲尔、瑞驰兰德、万泽等代表企业。根据芜湖市人民政府官方网站数据,芜湖市在合成生物产业及上下游全产业链领域拥有规上企业10家,高新技术企业超20家,全产业链总产值超40亿元。

2024年9月30日芜湖市出台《芜湖市合成生物产业发展行动方案(2024-2027年)》,芜湖市将围绕生物基材料、生物医药、生物农业、生物食品、生物装备制造、生物平台工具等六大发展方向,谋划十项工作举措,包括布局一批重点项目,培育一批种子企业,规划合成生物专业园区等。同时,未来继续围绕“产业+科创”深度融合,加强产业科技创新引导,建设研发中试和创新载体平台,实施关键技术专项攻关,搭建合成生物应用场景,并强化科技金融支持,培养合成生物人才梯队,组建芜湖市合成生物产业联盟,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。力争到2027年,转化一批具有产业价值的合成生物科研成果,招引培育拥有产业关键核心技术的合成生物科技型企业100家以上,打造国内领先的合成生物特色产业创新高地。

表4 芜湖市合成生物产业相关企业

4.滁州

滁州市将生命健康产业作为重点打造八大产业链之一,依托滁州市卫健委成立生命健康产业推进专项工作组。通过培育和招引生命健康相关企业50多家,集聚了一批包括“潜在独角兽企业”通用生物、国内最大的β-丙氨酸生产企业华睿生物在内的合成生物相关企业。本土上市公司金禾实业积极布局合成生物赛道,合成生物产品涉及甜菊糖苷、罗汉果甜苷、阿洛酮糖、红没药醇、圆柚酮等食品添加剂和日化香料品类。

滁州市中新苏滁高新区将生命健康产业作为园区两大支柱产业的首要产业,发挥园区现有的生命健康产业基础优势,抢抓合成生物产业发展风口期,致力于打造滁州市合成生物产业核心优势区,加快推进合成生物产业集聚发展。省外合成生物相关企业华睿生物、趣酶生物、斯拜科生物等相继落地中新苏滁高新区。

表5 滁州市合成生物产业相关企业

5.其他

安徽省各地市积极布局合成生物相关产业。其中宿州市高度重视合成生物产业发展,正加快推动合成生物技术在农业、绿色食品、材料等领域的产业化应用,并推动建设合成生物产业园,已集聚新宇药业、新熙盟生物、中农秸美等生物医药、生物能源相关企业。阜阳市拥有博科力生物、福方高科等涵盖食品营养、农业技术等合成生物细分领域相关企业。阜阳市在“6849”产业发展布局构建中,合成生物被纳入前瞻布局的四大未来产业之一。其中颖东区工业园扩区设立生物产业园区,目前已落地多个合成生物科创研发与生产项目。安庆市当前依托双生谷产业园(安庆高新技术产业开发区“双生谷”片区),聚焦生命健康和生物科技两大产业,加速招引合成生物相关企业,多个重点项目如神州种谷、朗坤药业、普利制药、华大基因等正在同步推进。同时双生谷与含元资本、达安基因、复星集团等知名企业合作建立基金,为相关产业落地提供有力支持。马鞍山市着力推进生命健康产业发展,成立生命健康等11个新兴产业推进组,初步形成以瑞邦生物、皓元药业、泰恩康制药等为产业链龙头的合成生物产业布局。慈湖高新区依托皓元医药马鞍山生物医药公共服务平台优质的技术服务及辐射带动功能,重点发展生物医药等产业。当涂经开区全力打造生命健康产业集群,园区内汇聚了瑞邦生物、泰恩康制药等合成生物代表企业,作为国家级专精特新“小巨人”企业,瑞邦生物烟酰胺产品国内市场的占有率稳居行业首位,有望获评国家级制造业单项冠军企业。

三、安徽省合成生物重点企业

1.华恒生物

安徽华恒生物科技股份有限公司(688639.SH)位于安徽合肥,是一家以合成生物技术为核心驱动力的高新技术企业,专注于绿色科技创新和绿色价值创造。公司主要产品涵盖氨基酸、维生素和生物基材料单体等,广泛应用于中间体、动物营养、美妆与护理、植物营养以及功能食品等领域。华恒生物与中科院天津工业生物技术研究所联合研发的发酵法生产L-丙氨酸技术,成功实现了微生物厌氧发酵规模化生产L-丙氨酸。借助成本和绿色低碳优势,华恒生物L-丙氨酸全球市占率高达70%,L-丙氨酸产品在2019年被工信部认定为“制造业单项冠军”产品。华恒生物联合浙江工业大学在长丰县建设高能级合成生物创新研究院,人工智能驱动生物制造研发及中试示范基地建设项目和人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目相继落地合肥市长丰县生物制造产业园。

2.凯赛生物

上海凯赛生物技术股份有限公司(688065.SH)是一家以合成生物技术为基础,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链,涉及生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺,是利用生物制造规模化生产新型生物基材料的标杆企业。凯赛生物先后在合肥成立安徽凯酰时代复合材料有限责任公司和招商凯赛复合材料(合肥)有限公司。其中凯酰时代由凯赛生物、宁德时代旗下时代泽远基金以及杭州卡涞复合材料联合成立,凯酰时代依托凯赛生物深厚的技术储备和强大的产业化能力以及宁德时代在动力电池行业的应用场景和市场资源,扩展生物基符合材料在新能源汽车和储能市场的应用。招商凯赛由凯赛生物、招商创科和合肥市政府共同设立,旨在联合布局生物基复合材料建设基地,通过“合肥模式”,构建出具有全球竞争力的合成生物材料产业集群,并建立合成生物学研究和产品应用开发的重要平台。

3.丰原生物

安徽丰原生物技术股份有限公司基于菌种、发酵、提取、纯化、聚合、应用开发六大核心合成生物制造技术,以玉米、木薯、农作物秸秆等为原料,生产主要涵盖三大有机酸和八大氨基酸系列生化产品。丰原生物依托丰原集团强大的创新能力,经过多年的持续攻关,将废弃秸秆由生态包袱发展为生态产业,实现秸秆原料到混合糖到聚乳酸至下游应用到联产黄腐酸有机肥等产业链集群发展,延伸出塑料加工、纺织、工业及家用装饰材料、生物化学品、生物燃料、生物肥料等六大产业集群。丰原生物入选长城战略咨询2024年“独角兽企业”榜单。

4.恒鑫生活

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(301501.SZ)成立于安徽长丰双凤经济开发区,是一家致力于环保产品研发、生产和销售的高新技术企业。恒鑫生活是中国聚乳酸(PLA)制品规模化生产的应用典范,在全球PLA快消产品市场占有重要地位。公司践行绿色发展使命,加快生物降解技术产品迭代,推动新材料的多元化应用,以科技创新促进行业可持续发展,公司入选工信部第四批“专精特新小巨人”企业名单。

恒鑫生活与微构工场合作,双方基于聚羟基脂肪酸酯(PHA)与PLA材料的共混改性共同拓展生物可降解材料应用,恒鑫生活已成功荣获中国首张PHA淋膜纸制产品的DIN证书,将有力推进PHA在消费级包装材料的应用场景拓展。

5.微构工场

北京微构工场生物技术有限公司是一家专注于合成生物学与生物制造的高新技术企业,依托自主研发的嗜盐菌底盘体系,开发可自然降解的环保材料PHA,致力于推动绿色生物基材料的产业化应用。微构工场是清华大学科技成果转化企业,先后获评“瞪羚企业”、“潜在独角兽企业”、“专精特新中小企业”等资质。公司先后与安琪酵母(600298.SH)和川宁生物(301301.SZ)成立合资公司建设PHA生产基地。

微构工场与安琪酵母合作在湖北恩施的全国首条年产1万吨合成生物PHA生产线已于近期正式交付,即将正式投产。微构工场在合肥市长丰县成立安徽微构工场合成生物有限公司,致力于生物基材料的研发与生产,主要产品包括可降解材料PHA(聚羟基脂肪酸酯)及相关技术解决方案。安徽微构工场位于长丰双凤经济开发区的绿色材料PHA创新研发与高端智造产业生态园项目正在建设中,预计2027年7月投产。

6.安科生物

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(300009.SZ)位于合肥市高新区,是一家长期致力于生物医药研发、生产、销售和投资的高新技术企业。现有产品与服务涵盖生物制品、现代中药、化药及小分子药物、多肽药物、体外诊断试剂、法医检测、靶向抗肿瘤药物、细胞免疫治疗等众多领域。安科生物重组人生长激素国内市场占有率在15%左右,注射用曲妥珠单抗作为安徽省第一个获批上市的生物大分子抗肿瘤药物,填补了安徽省抗体药物领域的空白。安科生物积极布局创新疗法,控股或参股瀚科迈博、博生吉安科、阿法纳生物、元宋生物等细胞与基因治疗相关创新研发企业,作为基石投资者参股维昇药业(2561.HK)。

7.中盛溯源

安徽中盛溯源生物科技有限公司位于合肥市高新区,由全球著名科学家、人诱导多能干细胞(hiPSC)发明人之一俞君英博士领衔创建。公司专注hiPSC技术研发与临床转化和干细胞药物研发,通过GMP级生产,扎实、稳步推进细胞药物的临床申报工作,为肿瘤治疗、自身免疫性疾病、神经退行性病变等疾病提供创新治疗方案,持续探索hiPSC来源细胞药物的临床价值。中盛溯源系统性建立了围绕hiPSC技术应用的发明专利组合,覆盖了hiPSC的重编程、多种功能细胞的定向诱导分化、生产工艺和关键原材料等上下游。公司推进多个基于hiPSC来源细胞药物进入临床试验阶段,其中NCR100和NCR300为国内首款获批临床的iMSC和iNK细胞产品,NCR101为全球首款获批临床的基因修饰iMSC细胞产品。

8.和晨生物

合肥和晨生物科技有限公司位于合肥市高新区,是一家以合成生物技术驱动的高新技术企业。和晨生物通过高效微生物细胞工厂的构建与优化,实现功能营养成分、生物活性成分等关键功能活性原料的规模生产与绿色制造,业务涵盖菌种工程、发酵、提取工艺、放大量产、产品配方解决方案和市场渠道等领域。公司主要以稀有氨基酸及其衍生物为核心,包括生物基化学品、小品种氨基酸、高附加值活性原料三大原料产品板块。公司正着力打造麦角硫因、茶氨酸、根皮素等功能活性原料产品,主要应用于化妆品、健康食品和生物医药等领域。2024年1月,和晨生物获得合肥市科技局的授牌,作为“合肥市合成生物学生物活性原料科技成果转化中试基地”,公司向高校、科研院所和相关企业开放服务,为其提供从实验室到产业化的中试验证。

9.金禾实业

安徽金禾实业股份有限公司(002597.SZ)位于滁州市来安县,是一家致力于高端甜味剂、食用香料细分领域的服务美好生活和先进制造的高新技术企业。主要产品有安赛蜜、麦芽酚、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮等,产品已覆盖食品、饮料、香精香料、健康保健品等领域,是国家“制造业单项冠军”企业。金禾实业积极布局合成生物赛道,合成生物产品涉及甜菊糖苷、罗汉果甜苷、阿洛酮糖、红没药醇、圆柚酮等食品添加剂和日化香料品类。公司持续关注非粮生物基材料全组分高效利用的创新技术,推动产品的生物催化和胞内合成路径的绿色生产,与高校、科研院所合作开发利用微生物发酵生产多款天然甜味剂和香料产品。

10.瑞邦生物

安徽瑞邦生物科技有限公司位于马鞍山市当涂经济开发区,是一家集科研、制造、国内外市场销售为一体的、以“医药健康、动物营养及健康护理”为主业的生物制造类国家高新技术企业,瑞邦生物为江西海文生物科技有限公司全资子公司。瑞邦生物采用合成生物技术生产的维生素B3类产品烟酰胺在国内市场占有率稳居行业首位,累计出口全球70多个国家和地区,荣膺国家级专精特新“小巨人”企业、“省制造业单项冠军培育企业”等称号,并有望获评国家级制造业单项冠军企业。公司积极与江南大学、南昌大学等建立产学研合作,致力打造烟酰胺/烟酸合成生物全产业链企业。

四、2025年安徽省合成生物投融资事件

2025年1-7月安徽合成生物产业相关投融资涉及生物医药、生物基材料与化学品、农业环保、生命科学工具等细分赛道,主要集中在合成生物下游产业链。合成生物学在医药、材料、生物基化学品等领域的加速商业化,同时地方国资深度参与,推动区域产业集群发展,合肥为投资热点地市。

表6 2025年安徽合成生物产业相关投融资事件

五、总结

安徽省合成生物产业已进入快速发展阶段,以合肥、蚌埠、芜湖为代表的产业集聚区初步形成,依托中国科大、中科院合肥物质研究院、合肥综合性国家科学中心大健康研究院等科研机构的技术优势,在基因编辑、代谢途径优化、工业发酵等领域取得显著突破,华恒生物突破大宗化学品的低成本生物合成、丰原集团推动生物基材料规模化生产、阿法纳生物和星眸生物等创新疗法研发初现。当前合肥市通过专项政策布局合成生物产业园促进产业集群发展,蚌埠市加快培育生物基新材料产业世界之都,芜湖市明确千亿级产业发展目标。省级未来产业先导区长丰县以“南研北产”模式深化产学研创新合作,全省“政产学研金服用”协同平台初具规模。未来随着合成生物技术与“双碳”战略深度融合,生物能源、CO₂转化等绿色技术将加速应用,推动产业集群向高端化、国际化跃升。然而,与北京、上海、广东、浙江、江苏等先发省份相比,安徽在合成生物产业整体规模、龙头企业带动效应以及资本活跃度等方面仍存在一定差距,建议进一步强化基础研究与产业转化的双向赋能,优化区域分工(合肥聚焦生物医药、生物基化学品与材料,蚌埠大力发展生物基新材料、芜湖侧重农业与食品),加快建设中试平台与生物铸造工厂等共性设施,设立专项天使基金支持技术成果转化应用,同时加快拓展碳足迹和碳认证等产业衍生服务,构建长三角协同创新网络,为安徽省合成生物产业可持续发展提供技术、资本与政策保障。

参考资料:

安徽工信 微信公众号《安徽:全方位布局生物制造 高质量发展再添“绿色动力”》

双凤发布 微信公众号《聚力打造省内合成生物产业发展新高地》

安徽日报 《聚力打造蚌埠“材料之都”新名片》

芜湖新闻网 《我市出台合成生物产业发展行动方案》

END

引进/卖出

2024-11-12

跟随“中国科学院生物学部第一个下海的院士”一起创业,是一种怎样的体验?

近年来,在快速推进的溶瘤病毒赛道中,一款“中美双报”抗癌药物引发关注。

这款由上海元宋生物技术有限公司(以下简称“元宋生物”)研发的重组L-IFN腺病毒注射液YSCH-01,已分别获得美国食品药品监督管理局(FDA)关于I期注册临床试验的批准,以及中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)的默示许可。

目前,YSCH-01在中国多家三甲医院的I期临床试验正在积极进行中。

从2001年中国科学院院士、中国科学院分子细胞卓越创新中心研究员刘新垣提出“癌症的靶向基因-病毒抗癌学说”的研究路线基础,到2006年成为刘新垣院士门下的研究生,再到2017年正式跟随导师“下海创业”并实现“双报双批”,在元宋生物联合创始人、总经理章康健看来,这是一场超过20余年的路线接力,也是一场关于溶瘤病毒到底能不能实现“一箭多星”的理论实证。

“如果不能学以致用,是一件很遗憾的事情。这也是我们作为科研团队,想要出来创业的初心。”在接受采访时,章康健这样说道。

像“蚯蚓拱土”,

溶瘤病毒如何“搅”肿瘤的巢穴

在学术界一直有个讨论:

溶瘤病毒是单纯的病毒疗法,

还是免疫治疗?

“我们可能更强调后者,

我们觉得这是肿瘤免疫治疗的

一个分支方向的产品。”

传统的溶瘤病毒旨在通过病毒载体精确裂解癌细胞,是单纯的病毒疗法。而在2001年,来自中国科学家的创新理论,为这一技术路线带来革新。

刘新垣院士综合溶瘤病毒和基因治疗优缺点,提出“癌症的靶向基因―病毒治疗(Cancer Targeting Gene-Viro-Therapy,CTGVT)”策略,即将基因治疗与溶瘤病毒治疗结合起来,将抗癌基因插入到溶瘤病毒中:一方面利用基因治疗的优势,用癌细胞大量生产抗癌蛋白;同时,病毒本身也可以裂解肿瘤;而这两个通路同时也能激发全身性的抗癌免疫。

“就像航天工程,一枚火箭可以携带多个卫星,实现‘一箭多星’。如果火箭就是病毒载体的话,卫星则是我们插入的抗癌基因,会继续在体内‘发射抗癌信号’。”作为跟随刘新垣院士学习与工作最久的学生,章康健向记者解释道。

让局部给药带动全身免疫,

可谓是“癌症的靶向基因—病毒治疗”

策略的最后一步“大招”:

“溶瘤病毒进入肿瘤就像蚯蚓拱土,不把肿瘤的巢穴给搅一搅,后面的免疫细胞就进不来,无法发挥免疫作用,就不能有效杀伤肿瘤。”

目前同类型上市和在开发产品,抗癌机制多依赖于T细胞免疫;同时对于晚期免疫系统被破坏的癌症病人效果差,且易引起细胞因子风暴。元宋生物基于自主原创的病毒设计可激发人体NK细胞免疫并呈现显著的肿瘤免疫记忆,该极具创新性的抗癌机制显著区别于其他依赖T细胞激活抗癌的溶瘤病毒竞品。逆转免疫刹车蛋白PD-L1阴性肿瘤成强阳性,为联合免疫检验点单抗序贯联合用药提供了理论基础。

“我们很大的创新是在源头上,强调‘基因+病毒’,而不是单纯改造病毒来杀癌细胞。我们强调插入的基因要有非常好的疗效,病毒载体也要非常安全,从而做到靶向溶瘤。”

化“相克”为“相生”

让“1+1”真正“大于2”

“基因治疗+溶瘤病毒”,这个路线听起来只是技术的叠加,但做起来却又会真实地遇到诸多困难。转化“CTGVT”为“YSCH-01”的过程,足足花了团队20年时间。

“实际做的时候,很多情况下反而会做出反例——基因病毒疗法还不如单纯病毒载体的效果好,关键就在于Know-How。”章康健说道,“例如插入的基因,很可能会和病毒载体‘打架’,亦或者是不协调,反而拖累彼此。”

在插入基因的选择上,团队也曾有过迷茫。“2005年,刘院士课题组也想过,是不是一个载体要带很多个基因,能实现更好的效果?这些尝试我们都做过。”

更多的基因片段,意味着更严格的质量控制和更繁复的工艺设计。最终团队选择“化繁就简”:如果设计一个基因片段,能够顶上多个基因,那相关成本便可以大大降低,也就是说,最终还是要回到技术创新的源头,回到最根源的问题——在细胞生物学层面,哪些通路真正具有抗癌作用?

为此,团队发表了超过120多篇论文,大浪淘金,最终把目光放在了干扰素上——一个近30年来在抗癌药物发展中起到关键作用的信号通路因子。“在细胞生物学层面,近几十年来,许多脱颖而出的抗癌疗法其实都激发了一条十分重要但有枢纽中心作用的下游信号通路,即I型干扰素信号通路。”但干扰素偏偏在调动免疫调节的同时,又还具有抗病毒的作用。如果直接加进干扰素基因,便很可能 “1+1=0”。

方向有了,下一步就是如何改造。“我们把抗病毒的细胞因子变成一个具抗癌作用的活性细胞因子,改变功能结构从而实现多途径抗癌的目的,这就是我们独特的Know-How。”

从源头发现,到给药方式,创新可谓贯穿研发始终。“除了肿瘤内给药,我们还有胸腔给药、雾化给药、腹腔给药,甚至直接颅内给药。”章康健介绍道,多元化的给药方式为临床实际操作带来了诸多便利,也进一步提升了药效。

在正式进入临床试验之前的研究者发起的临床研究(IIT)论文数据表明,YSCH-01表现出了不俗的实力:临床统计分析结果显示,瘤内给药后的客观缓解率(ORR)为27.3%,疾病控制率(DCR)为81.8%。近期临床雾化给药肺部多发肿瘤抗癌数据ORR 为60%,一例颅内给药的复发胶质瘤患者至今生存期近400天,而此类患者一般的生存期仅6个月。

“我们的药在包括肺癌、头颈癌、三阴性乳腺癌、黑色素瘤、胶质瘤、卵巢癌、骨肉瘤等7个晚期实体肿瘤上,都有非常好的抑瘤效果,超越了过去很多溶瘤病毒的疗效。”

“科研团队出来创业,向产业化成功的转型,一个标志性事件就是把药‘打’到临床上去,即迈入国家批复的正式临床试验。”20年科研在这两年收获丰碑——YSCH-01已分别获得了美国FDA(IND#:30099)和中国CDE(批准编号:2024LP00904)注册I期临床试验的批准和默示许可,其在中国境内多家三甲医院的I期临床试验正在积极推进中。

跨近60岁的“忘年”创业——

想把自己做的原始创新真正产业化

事实上,随着刘新垣院士提出“溶瘤病毒+基因治疗”的CTGVT策略,业界也已形成新的趋同共识,并有所尝试,包括美国和日本在内已有相关药品获批上市,治疗恶性黑色素瘤、胶质瘤等肿瘤。

既然业界已有相关尝试,

为什么还要自己做成果转化?

章康健认为,一方面,在于目前市场上溶瘤病毒+基因治疗路线的产品在疗效方面仍然不够理想。近十年来,尽管产品屡有报道,但真正突破性产品仍然稀缺。

另一方面,自己与刘新垣院士也都有一颗科研产业转化的初心。早在90年代,刘新垣院士就曾“下海”创业,将自己在细胞因子方面的研究进行成果转化,成为了中国科学院生物学部“吃螃蟹的第一人”

“2006年,我向刘院士求学时,他问我‘你为什么选我做导师,因为我是院士吗?’。我说‘不是,因为您是一位具有科研产业化思想并具有成功产业经验的科学家’。”

因此,2015年年底,刘新垣院士给正在美国宾夕法尼亚大学访学的章康健发邮件,谈到再次“下海”的想法时,师生之间一拍即合。章康健归国不久,立即投入到公司的创办中。

此时,刘新垣院士已年近九旬,而章康健才三十多岁,“我们一老一少,有时候投资人看到都觉得不搭,觉得很困惑,但我们就这样硬生生真的做下来了。”

做药需要穿越起伏的行业周期,才得以见到“柳暗花明”。“在2020年之前,行业对溶瘤病毒还是充满极高热情的,但这几年,没有重磅级的成果产出,有些从业者就陆续放弃了。”对于创新药研发者来说,更需要一颗对于技术的坚定决心,“有好的技术、好的产品,才会有投资者、同行、医学专家和你一起同向赋能,这是最核心的东西。”

“

“长期以来,上海市对基因和细胞治疗产业给予了高度关注和支持,推出了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025年)》等多项政策措施鼓励创新,促进科技成果的转化和产业化,这些都是上海这座城市无可替代的优势。”

”

诞生于中国科学院的实验室,扎根于奉贤区凤创谷生物科技园,元宋生物曾先后承担2017-2019年上海市科技型中小企业技术创新资金2项、上海市2019年度“科技创新行动计划”生物医药领域科技支撑项目等,并得到高新技术企业认证及配套扶持以及市区两级多项人才认证。

新药开发进程中,从研发、临床试验,再到上市,每一关都是九死一生,流传着“3个十”,即需要超过10年时间、10亿元的研发投入,不到10%的成功率,才有可能研发出一款新药。

章康健带领元宋团队选择这条路,注定十分艰辛。

作为一名溶瘤病毒抗癌药物科研产业化积极践行者,十八年求索,在真正把药推进临床后,章康健对于抗癌药物从研究到临床转化所蕴含的个人价值以及社会价值,都有了更为深刻且透彻的理解。

参与临床试验的患者,都需要进行严格评估,大多还是癌症晚期的末线受试者。做YSCH-01临床研究期间,章康健的一位亲人也入了组,成为首位临床受试患者。

“很多晚期癌症患者生存期只有几个月,但在我们的药物下,他的生存期持续了两年多。这其实是很难得的。”

“我想我是这样的人,

我最开心的时光,

就是患者打电话对我说

感觉到了药效,

这是对我最大的肯定。”

章康健说道。

来源 | 上海科技

免疫疗法基因疗法临床1期

2024-11-01

2022年8月19日-20日,由国家生物药技术创新中心进行指导,博腾生物、佰傲谷BioValley、BioBAY主办,上海理工大学-交大医学院 苏州医工交叉创新研究院协办的第二届中国基因与细胞治疗青藜风云论坛(CGCT 2022),在苏州中茵皇冠假日酒店正式开幕。

本届会议持续聚焦中国细胞基因免疫治疗学术前沿进展,涵盖更多领域(mRNA,溶瘤病毒,细胞治疗,基因治疗),深度挖掘和分享最新的学术研究成果以及工艺突破进展。本次论坛也邀请了诸多生物医药行业临床端IP加盟,分享最新临床进展,共同打造细胞与基因治疗的行业标杆峰会。当日共有近3万人次共同收看照片直播,八百多位参会者共同与会,现场热烈非凡,有匪君子,如切如磋,如琢如磨,座谈论道尽现20日姑苏湖畔!

✦论坛一:细胞治疗专场✦先锋药物,持续领航:CAR-T、UCAR-T细胞治疗开发主题演讲嘉宾:李怡平药明巨诺 联合创始人&董事长&CEOTopic:What is Cell Therapy 2.0?

全世界到现在为止在主要市场上一共有7款CAR-T细胞治疗产品批准上市,李怡平博士分享了细胞治疗的目前现状以及未来发展方向。他强调了工艺研发对于产品的重要性,此外,真实世界数据也强调了对于患者的合理管理和治疗方式,如何治疗,如何管理患者相当重要。杨林博生吉医药 董事长&CEOTopic:CAR-T细胞的未来:自体称雄还是异体为王自体和异体CAR-T细胞疗法各有千秋,自体CAR-T更有疗效,目前正朝二线以上疗法和更多适应症前进,异体CAR-T则更具有可及性,但持久性问题以及基因编辑带来的监管问题仍待解决。杨林博士比较了自体和异体CAR-T之间的异同点,详尽分析了CAR-T细胞未来的发展方向。

徐慧南京凯地医疗 部门总监Topic:靶向Claudin18.2 CAR-T细胞药物的现状与展望近年来,越来越多的国内公司在Claudin18.2 CAR-T这一赛道布局,如何摆脱同质化,避免内卷化,从中脱颖而出成为了生物技术公司的重要挑战,徐博士阐述了在这一赛道CAR-T细胞药物治疗的现状以及凯地生物自主研发的技术平台。矫士平科士华 创始人&CSO副主任Topic:TCR T – The Next-Generation Immunotherapy for Solid TumorTCR-T近期安全性和有效性在ESCO上得到了一定报道,针对末线实体瘤能让其不发展已经是相当好的疗效。免疫毒性和神经毒性的副作用事件发生有限,证明了其良好的安全性。矫博士比较了CAR-T和TCR-T的区别,并说明了TCR-T技术门槛的难点。矫博士认为现在2022年的TCR-T的形势就相当于2017年连续获批的两款的CAR-T,是开辟未来的元年。王海峰科金生物 创始人&CEOTopic:新一代的细胞疗法治愈丙酮酸激酶缺乏症丙酮酸激酶缺乏症是一种罕见的常染色体隐性遗传疾病。可导致患者出现慢性溶血性贫血,甚至导致死亡。王海峰博士详细介绍了科金生物的体外基因编辑细胞疗法CG001,可通过CRISPR/AAV来改正变异的丙酮酸激酶基因来达到治愈的目的。钮建琴昆拓 注册总监Topic:细胞治疗产品IND到BLA的注册考量细胞基因疗法由于其特殊性和复杂性,从IND到BLA过程中对临床,CMC等诸多问题面临监管挑战,钮建琴女士就此分享了其中要点。先锋药物,持续领航:CAR-T、UCAR-T细胞治疗开发主题演讲嘉宾:金华君君赛生物 创始人&CEOTopic:TIL疗法的创新与突破金博士认为,TIL疗法自从上世纪80年代罗森伯格实验室发明以来,一直处于不温不火的境地。但近几年随着精准医疗对于TIL的理解加深,越来越多的人开始采用TIL疗法治疗实体肿瘤,并将其标准化,工业化,行业正处于稳步成熟的阶段。杨远贵州生诺 细胞药物管线研发负责人Topic:淋巴结来源抗肿瘤T细胞药物(SLN-T) 的开发及临床应用淋巴结是肿瘤特异性T细胞的优良来源,受肿瘤抗原的影响,富含肿瘤反应性T细胞,经过体外筛选、激活、扩增后,其对多种肿瘤细胞表现出较强的体内外杀伤作用。杨远博士就此介绍了生诺医药的SLN-T细胞产品SND002的临床疗效与IIT临床进程。杨月峰北京景达生物 联合创始人&CSOTopic:突破PBMC来源CAR-NK药物开发的关键瓶颈PBMC是原代NK细胞重要来源,细胞可来自HLA匹配或不匹配供体。PBMC衍生的CAR-NK细胞90%以上是CD56dimCD16+ NK细胞,属于成熟细胞,表达大部分激活受体,因此细胞毒性强,但增殖能力较弱。上述这些问题也为PBMC来源的CAR-NK细胞带来了挑战。杨博士分享创新基因细胞药物核心技术及团队在研情况,介绍景达生物在CAR-NK细胞药物研发的新突破。胡迪超博腾生物细胞治疗工艺开发部 助理副总经理Topic:细胞治疗药物CMC考虑要点随着国内细胞治疗领域的不断发展,CMC考量成为了重中之重,胡博士就在CMC过程中关于制剂配方,剂量,灌流工艺等方面进行了阐述。他还指出生产工艺差异,原料辅料差异,生产场景差异,Donor差异等问题都可能造成细胞治疗间批间差异。而对于细胞治疗全流程的成本控制以及支付模式和政策,他也给出了相应建议。张会远呈诺医学 质量总监&CMC研究中心负责人Topic:iPSCs来源通用现货型细胞药物的开发策略和要点iPSC 作为采用成熟细胞重编程的多功能干细胞,具有分化为多组织的能力,由于绕开了伦理问题,在多个医学领域具有重大潜力。而呈诺医学首创的iPSC来源异体内皮祖细胞(EPC)注射液(ALF201)是国内首款获批进入临床的iPSC来源细胞药物。张会远博士就iPSCs来源通用现货型细胞药物的开发策略和要点进行了详尽介绍。郭雨刚浙江大学研究员 莱芒生物联合创始人Topic:代谢增强型免疫新疗法治愈实体肿瘤郭博士详细介绍了莱芒生物目前的管线布局。其中IL-10-Fc融合蛋白有效增加了现有CAR-T和抗体治疗效果。郭博士就此详细介绍了IL-10-Fc介导的衰竭型T细胞选择性增长等机理。精彩圆桌会谈:圆桌主题:中国免疫细胞治疗产业的创新与差异化之路主持人:李 懿 瑅安生物 董事长&CSO讨论嘉宾:孙 振 青岛华赛伯曼 研发部副主任杨月峰 北京景达生物 联合创始人&CSO杨 远 贵州生诺 细胞药物管线研发负责人孙启鸿 博腾生物细胞治疗市场开发副总裁✦论坛二:基因治疗专场✦工艺升级、技术挑战:基因药物载体开发工艺拓展主题演讲嘉宾:郭鹏飞原美国FDA 药品审评专家、赛赋医药集团副总裁&全球注册合规部总经理Topic:基因治疗美国监管概述及申报策略郭博士指出CGT产品需要实现临床转化,其中许多因素具有制约,例如知识产权等。在FDA可以通过多个加速审批通道加速临床转化。郭博士阐明了要如何与FDA进行沟通交流。施均中国医学科学院血液学研究所 再生医学诊疗中心 主任Topic:基因治疗地中海贫血价值、挑战与问题β地贫对于许多患者意味着需要长时间进行输血,而目前被认为唯一能够根治的方法是异体造血干细胞移植,但这也存在配型和排异问题。施主任回顾了基因治疗的临床历程,随后详细阐述了基因治疗之于β地贫的重要含义,此外地贫相较于其他罕见疾病(例如血友病)的体外编辑流程,这也使得地贫在基因治疗中的地位相当特殊。张瑰宜朗信生物 CTOTopic:临床研究用AAV——大规模生产和质量研究的趋势和挑战AAV由于其结构的复杂性和多样性,其质量内容应该覆盖所有可能与产品安全性、有效性相关的特性,目前采用的三质粒转染系统和昆虫细胞生产系统,Hela系统更有优劣,张博士详细介绍了目前AAV生产和质量研究的痛点。饶春明中检院生检所重组药物室 原主任Topic:基因治疗制品质量控制研究饶主任从基因治疗药物的发展历史出发,详细阐述了目前国内有关于基因治疗药物的具体法规细则和质控要点。他认为现如今,基因治疗药物将迎来新的机遇和挑战,把握机遇是在这一潮流下的关键。陈海峰Avirmax联合创始人&CTOTopic:AAV Production Technologies: The Latest Developments and Remaining Challenges陈博士比较了目前AAV的几种生产系统如HSV,昆虫细胞,三质粒转染系统的优势和劣势,并对于不同生产系统可能遇到的问题进行了明确阐述。遗传疾病,曙光已现:基因治疗地贫、神经系统、眼科等疾病主题演讲嘉宾:汪伟明鼐济医药 CSOTopic:AAV Genomics & Its Implication in Gene TherapyAAV基因治疗作为从研发到工艺,从工艺到临床需要全产业链共同协作的疗法,其rAAV载体设计之初就对于AAV的基因组学研究提出要求,汪博士指出异质性rAAV载体基因组可能会产生dsRNA干扰正常AAV转录翻译,而这会减少有效剂量,对此产生的潜在影响,必须加以审视。何春艳新芽基因 创始人&CEOTopic:利用单碱基编辑治疗杜氏肌营养不良症杜氏肌营养不良症示意中单基因遗传病,患者从童年开始肌肉功能开始弱化,10岁左右失去行动能力,常常于20-30岁左右去世。何博士指出,近年来,基因编辑技术迅速发展,利用单碱基基因编辑诱导外显子跳读恢复DMD基因的读码框是一种可行的方案。盛健神曦复生 (NeuExcell中国)CEOTopic:理想照进现实—开创性神经再生基因疗法盛博士指出,随着我国生物技术领域的持续发展,神经再生领域的基因治疗也逐渐步入正轨。盛博士详细介绍了神曦复生在神经再生领域布局的基因疗法,具有划时代意义的原位转分化神经再生技术平台,并在非人灵长类模型中证明了再生疗法的有效性。刘月光纽伦捷生物 联合创始人&CSOTopic:基于原位转分化再生技术开发眼科及神经系统疾病的基因治疗药物目前中枢神经疾病是全球范围内的主要致残因素之一,而原位转分化技术则为神经再生领域提供了一个新思路。刘博士详细阐述了原位转分化再生技术的原理,而纽伦戒专注神经系统,通过可供再生的胶质细胞库将其转化为神经元。蒋立新诺洁贝生物 创始人Topic:最完美的精准医疗--罕见病的基因治疗药物开发蒋博士列举了目前罕见病基因治疗的临床开发设计,市场反应,审评难度。他认为罕见病药物的基因治疗开发是创新药难得的黄金赛道,而这些创新药的研发远没有想象的简单。董飚至善唯新 董事长&总经理Topic:设计rAAV衣壳的万花筒董博士详细介绍了rAAV的发展历程和设计理念,他指出AI算法能够推测出可能中间进化体的衣壳蛋白。才源 星眸生物 联合创始人&总经理Topic:基因治疗的眼科赛道才源博士详细介绍了眼科基因疗法的发展历程,他总结了目前眼科基因疗法临床比之于阿柏西普的疗效挑战以及给药模式探索。✦论坛三:溶瘤病毒开发专场✦主题演讲嘉宾:赵永祥国家生物靶向诊治国际联合研究中心 主任Topic:高效溶瘤病毒开发捷径赵永祥主任回顾了溶瘤病毒的发展历程和不同种类,为了解决溶瘤病毒目前的挑战,他给出了几项增强溶瘤病毒效用的联用临床模式。随后,他分享了超敏溶瘤病毒——新城疫病毒Y11的临床数据和工艺情况。胡放康万达 董事长Topic:系统免疫和溶瘤病毒胡博士指出溶瘤病毒仅在肿瘤细胞选择性复制,具有良好的安全性,且能够使得肿瘤全息抗原全面释放,有效激活免疫系统。此外,溶瘤病毒的瘤内注射一定要解决的问题是选择和什么药物联合治疗,胡博士回顾了溶瘤病毒联合治疗的经历历程和具体机理。在整个临床联合用药流程中,需要保持系统免疫的“三道畅通”。刘滨磊滨会生物 董事长&总经理Topic:创新溶瘤病毒的研发及临床研究进展刘博士分享了首款溶瘤病毒的上市历程,他分享了滨会生物目前的溶瘤病毒和细胞技术平台以及团队背景。章康健元宋生物 联合创始人&董事&总经理Topic:癌症的靶向基因-病毒抗癌产品临床研究进展章博士分享了目前元宋生物溶瘤腺病毒IIT的临床进展和临床前数据,给药剂量。元宋生物积极布置了CMC体系。他认为溶瘤病毒的解决之道在于基因病毒,一方面要具有靶向性,一方面需要具有抗癌基因。姜宏梁宏韧生物 创始人&CSOTopic:溶瘤病毒类药物的生物分析检测策略姜博士指出溶瘤病毒类药物的生物分析检测与蛋白类产品和腺相关病毒产品均有不同,其中特别是PK、病毒分布和脱落检测,免疫原性检测等方面需要着重注意。和衷共济、焕发新生:行业前瞻专场主题演讲嘉宾:高基民温州医科大学教授 启新生物董事长Topic:超能Hi-TCR-T安全高效治疗难治/复发性晚期肿瘤(包括实体肿瘤)的临床试验研究高教授详细介绍了靶向CD19的第四代CAR-T(分泌IL7和CCL19)的临床效果和试验进展,此外,高博士还分享了利用多项三靶点的Hi-TCR-T治疗各类癌症的初步优异疗效和临床前数据。在CAR-NK细胞领域,高教授的团队则突破了两项关键专利有望解决卡脖子问题。朱敏汉坤律师事务所上海分所合伙人Topic:生物医药企业创业融资的法律要点朱敏律师详细介绍了生物医药企业创业融资的详细流程和其中注意要点,他指出如何快速推进交割,永远是企业和投资人在商业层面一致的诉求。此外,他列举了几种境内境外的融资模式。而对于一家企业的创始人来说,要如何把握企业的控股权有着独特的股票分配方案。周英思辉大创新技术研究院 负责人Topic:探索基因编辑技术的极限Crispr-Cas体系具有多种多样性,因此探究其差异化操作方式成为了满足基因编辑各种不同的需求之一。周博士详细介绍了辉大基因是如何采取LNP-Cas12Max编辑模式来编辑ATTR基因。马丽佳 西湖云谷智药创始人 西湖大学生命科学学院特聘研究员Topic:Biotech与AI融合促进更安全、高效的基因治疗疗法开发马博士指出将基因编辑疗法与AI技术融合进行全流程的结合,能够通过不同的层面更直接获得临床数据。从技术层面来讲分享了AI技术可以在不同板块中的应用。她随即分享了云谷智药的平台如何为基因编辑的目标提供详尽数据。余文心海通证券&海通国际 医药行业首席分析师Topic:CGT CDMO行业报告——搭乘CGT药物新浪潮,快速崛起的潜力市场随着我国CGT产业的迅速增长,大量创新/初创公司随着CGT产业而纷纷成立,而这些企业的CGT产品外包率较高,也因此为CDMO行业添砖加瓦。余女士详尽分析了目前CDMO企业布局情况,她指出尽管大量CDMO企业已有布局,但是产能仍旧是国内CDMO企业的短板。精彩圆桌会谈:圆桌主题:基因与细胞治疗行业趋势:CXO与Biotech六位嘉宾围绕目前行业的融资情况,对技术路线的看好方向,行业发展角度进行了充分解读。其中关于实体瘤解决方案,CAR-X等多种变种的可行性,细胞治疗和基因治疗的未来支付模式探索,CGT领域外包率问题,CGT产业国际化问题等多个热烈子议题进行了热烈讨论。主持人:周航 海通证券高级分析师嘉宾:王文博 立凌生物 CEO胡洋 微光基因 CEO罗雄 领航新界创始合伙人、首席运营官王梦麟 重庆两江股权投资基金管理有限公司副总经理朱谷 金浦投资 执行董事两日精彩瞬间至此两天的大会圆满落幕,感谢各位嘉宾的纷至莅临,青藜学子,湖畔论道,CGT产业的蓬勃发展离不开CGT全产业链的携手并行,让我们来年共聚首,促膝长谈CGT天下风云。

基因疗法细胞疗法免疫疗法创新药抗体

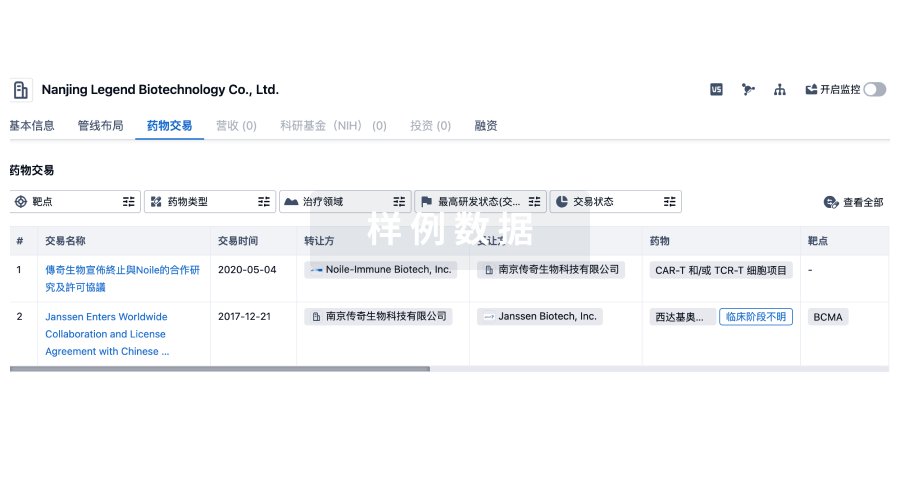

100 项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

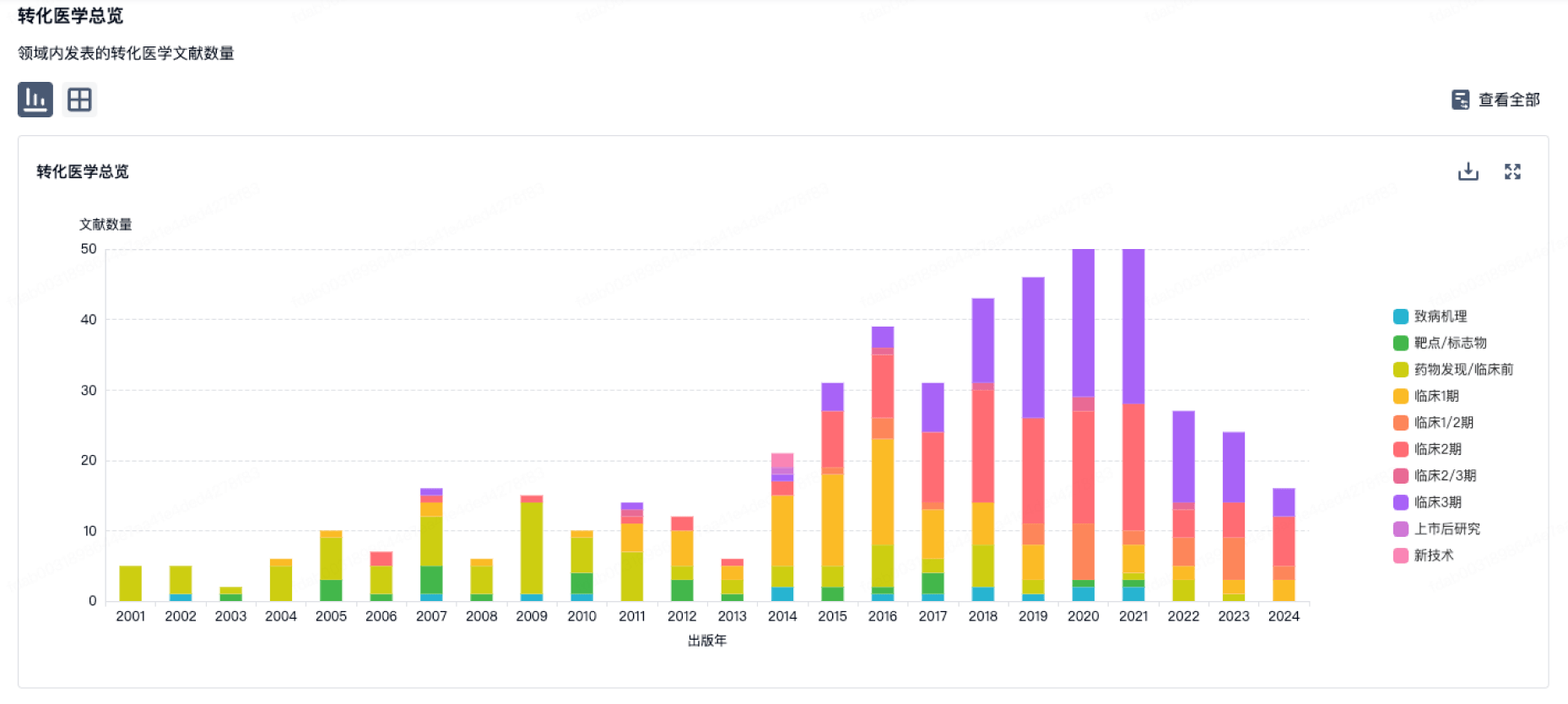

100 项与 上海元宋生物技术有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

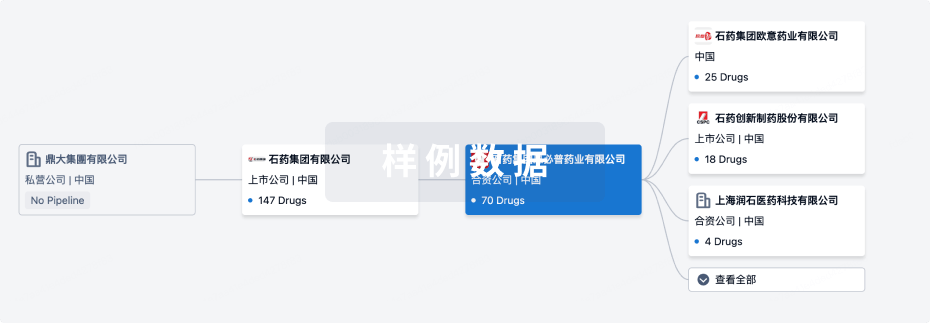

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年09月29日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床前

13

1

临床1期

其他

12

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

重组L-IFN腺病毒(上海元宋) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床1期 |

OncoMul-06 | 实体瘤 更多 | 临床前 |

OncoMul-01 | 实体瘤 更多 | 临床前 |

OncoMul-02 | 实体瘤 更多 | 临床前 |

OncoMul-12 | 实体瘤 更多 | 临床前 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

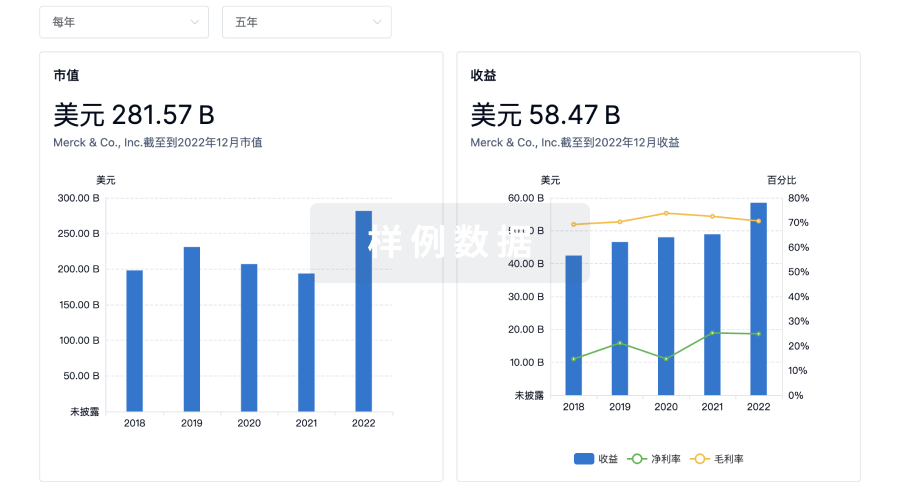

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用