预约演示

更新于:2025-05-07

Suzhou Degen Biomedical Co., Ltd.

苏州德亘生物医药有限公司|私营公司|2018|中国江苏省

苏州德亘生物医药有限公司|私营公司|2018|中国江苏省

更新于:2025-05-07

概览

标签

肿瘤

泌尿生殖系统疾病

消化系统疾病

蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC)

小分子化药

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 疾病领域 | 数量 |

|---|---|

| 肿瘤 | 10 |

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC) | 9 |

| 小分子化药 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| AR(雄激素受体) | 8 |

| AR x VHL | 1 |

| GSPT1 x SRD5A3 | 1 |

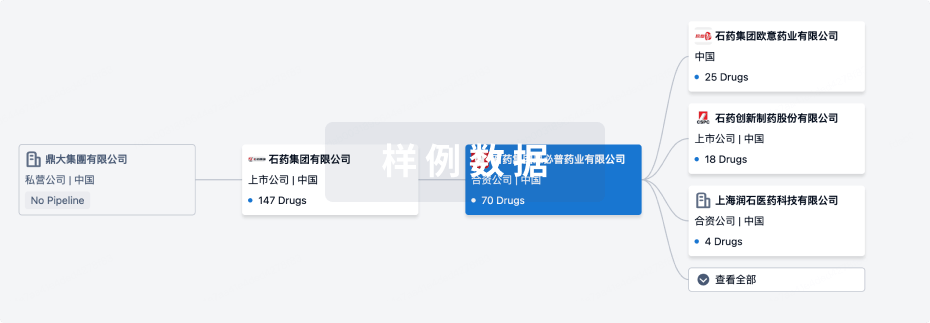

关联

34

项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的药物作用机制 GSPT1降解剂 [+1] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 AR 降解剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

1

项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的临床试验CTR20243467

评价 DG01 在前列腺癌患者中的安全性、耐受性、药物代谢动力学特征和初步有效性的Ⅰ

期临床研究

主要研究目的:

1、评估DG01的安全性、耐受性和最大耐受剂量(MTD)及临床II期推荐剂量(RP2D);

2、评估DG01在前列腺癌患者中的药代动力学特征。

次要研究目的:

1、评估DG01在前列腺癌患者中的初步有效性。

探索性目的:

1、探索DG01在前列腺癌患者中抗肿瘤疗效相关生物标志物的表达。

开始日期2024-11-19 |

申办/合作机构 |

100 项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

8

项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的新闻(医药)2025-01-13

·药智网

当新能源汽车一炮而红,给市场带来强劲增长动力之时,超越燃油车成为汽车行业的未来趋势;当《黑悟空》原创游戏火出海外,斩获“年度最佳动作游戏”和“玩家之声”两项大奖,引起国内一众游戏厂商的深思。

身处医药圈的投资人、企业家们,或也早已开始思考医药行业的“超车机会”在哪里?

或是前段时间爆火的“顶流”GLP-1药物,或是近期BD出海交易频繁的双抗产品,甚至是起于罕见病、未来将发力于慢性病,实现对症治疗向病因治疗的小核酸药物。

但笔者认为,若在新药领域选出一个“风口”,经历20年沉淀,被誉为小分子药物希望的PROTAC药物,或许该有一席之地。

PROTAC的诞生与爆火

纵观历史,PROTAC的发展历程横跨20年,关键阶段可以分为四个:

图片来源:公开数据整理

概念提出阶段(2001年—2004年)

2001年,Crews教授和Deshaies教授首次在论文中提出了“PROTAC”的概念,但彼时,细胞渗透性和细胞活性并不理想,这也成了PROTAC发展的主要限制。

2003年,PROTAC被应用于靶向降解ER和AR受体,使得PROTAC能够有效降解Erα和AR。

技术进步阶段(2004年—2019年)

2004年,鉴于以肽为基础的PROTAC虽有生物相容性高、体内毒性低的优点,但却也有细胞通透性和合成等问题,随着E3连接酶小分子配体的发展,PROTAC快速进入小分子化阶段。

2010年,CRBNE3复合物的研究取得了重大突破,HIF1α肽的小分子模拟物被发现,为基于小分子结构的完全PROTAC的设计开启了新的可能性。

2015年,第一种基于VHL与CRBN的PROTAC出现,这一年发现了首个基于这两种E3泛素连接酶的PROTAC,其降解活性达到了纳摩尔级别。这一突破性的研究为PROTAC技术的发展奠定了重要基础,并标志着PROTAC作为药物开发的新途径得到了学术界和制药工业的广泛关注。

临床转化阶段(2015年—2019年)

2015年,PROTAC技术先驱公司Arvinas分别与默沙东、基因泰克达成合作,利用Arvinas的PROTAC技术平台开发新的治疗药物。

2015年,C4Therapeutics成立,聚焦蛋白质降解剂研发领域,专注于利用人体对蛋白质水平的自然调节过程来开发新的治疗候选药物,用于治疗癌症、神经退行性疾病以及其他疾病。

2019年,ARv-110成为首个进入临床试验的PROTAC药物,通过将雄激素受体招募到CRL4-CRBN连接酶复合物中来靶向雄激素受体。自此,PROTAC进入了临床转化时代,设计用于降解致病蛋白质的多个分子进入临床,这一领域变得非常热门。

全球合作阶段(2019—2024年)

2019年,拜耳与Arvinas、百健与C4T、罗氏与C4T、吉利德与Nuri分别达成合作协议,共同开发PROTAC蛋白质降解药物。

2020年,赛诺菲与KymeraTherapeutics达成合作协议,共同开发蛋白降解管线KT-474。

2021年,辉瑞与Arvinas公司达成了一项战略合作,以24亿美元的价格共同推进ARV-471的开发和商业化。

2024年4月,诺华与Arvinas达成全球开发和商业化ARV-766的协议,同时Arvinas的临床前项目AR-V7出售给诺华。

很明显,PROTAC的四个发展阶段有着明显的里程碑意义,企业方面诞生了以Nurix、Arvinas、Kymera、C4T四大技术龙头为首的系列Biotech,也是这个阶段,Biotech企业间的差异化优势开始逐步出现。

数据来源:截至2025.01.10,公开数据整理(点击大图查看详情)

疗法方面也从ARV-110不断发展出ARV-471、NX2127、KT474等众多备受期待的疗法;合作方面,拜耳、罗氏、赛诺菲、辉瑞、诺华等大型企业纷纷入局,既推动了该领域的技术发展和应用,也将PROTAC从成药性验证阶段带向了商业化验证阶段。

那么问题来了,PROTAC究竟是怎样一个时代产品,能拥有如此魅力?

PROTAC的魅力所在

所谓PROTAC,即靶向蛋白水解的嵌合体,是一种创新的靶向蛋白降解技术。

图片来源:TargetMol小分子化合物专家

该技术通过一种小分子嵌合体,同时结合我们希望降解的目标蛋白(POI,ProteinofInterest)和E3泛素连接酶。这种结合促使目标蛋白被标记(泛素化),随后被细胞内的蛋白酶体降解。

与传统的小分子抑制剂不同,PROTAC实现了“催化性降解”,而不是简单的“一对一”抑制目标蛋白的活性。这种方法为调控细胞内蛋白质水平提供了新的策略。

结构上,PROTAC由三部分组成:一个与E3连接酶结合的配体,用于引导蛋白降解;一个与靶蛋白结合的配体,用于引导小分子的靶向定位;以及一个负责嵌合两个配体的连接子。

机制上,以泛素-蛋白酶体系统降解蛋白质为基础的PROTAC,与传统的抑制剂的作用机制大不相同,它往往不需要与靶蛋白特异性结合,只需要捕获靶蛋白形成E3连接酶-PROTAC-靶蛋白三元复合物就可以进行靶蛋白降解。因此理论上,PROTAC可以具备很多其他疗法不具备的优势。

靶向“不可成药”蛋白潜力:作为PROTAC最吸引人的特点,理论上PROTAC能够靶向几乎所有细胞内的蛋白以及跨膜蛋白进行降解,历史上被认为难以药物靶向的癌蛋白如原癌基因蛋白Myc和信号转导及转录激活蛋白3(STAT3)等。

克服耐药性:PROTAC通过摧毁整个靶标蛋白,PROTAC彻底消除了靶蛋白的全部功能,因此不易受到靶蛋白表达增加和突变的影响,可以克服靶蛋白突变/过表达引起的耐药性。

低毒性:PROTAC由传统“占位驱动”向“事件驱动”的模式转变,导致其具备强大的催化作用能力,使其在远低于小分子抑制剂的浓度下即可实现显著疗效,间接导致疗法的毒性作用降低。

可逆化:此外,与CRISPR和RNAi等其他蛋白降解技术相比,PROTAC具有与靶标可逆结合的优势,存在循环使用的可能,能够通过控制药物浓度或作用时间来精确调节蛋白水平,减少预期的脱靶效应或副作用。

目前,在愈发多样化的治疗策略之下,由传统小分子抑制剂,向单抗、RNA、ADC等创新疗法迅速演变的趋势已足够明显,而各种疗法的弊端与劣势之下,PROTAC的独特优势也是其作为潜力疗法的根本。

就现阶段而言,小分子抑制剂目前存在的最大挑战在于耐药性和脱靶效应,而单抗虽有较高靶向亲和力,但却也存在细胞渗透性差、口服不可用以及成本高等缺点,RNA疗法也同样面临脱靶效应、口服生物利用度差和组织渗透性不理想等挑战。

作为一种有前途的治疗范例,PROTACs比小分子抑制剂、单克隆抗体和其他治疗策略具有独特的优势。

当然,PROTAC技术并非毫无瑕疵,其显著挑战仍需引起高度重视。作为一种双靶点药物,PROTAC分子在分子量、分子刚性及水溶性方面均存在显著的局限性,这些不足直接削弱了其口服吸收效率和过膜性能。此外,与其他药物相比,PROTAC的化学合成过程也呈现出更为复杂与困难的特性。

目前,PROTAC已被广泛用于肿瘤、自身免疫疾病、神经退行性疾病、脱发、痤疮、哮喘、细菌感染以及部分传染性疾病的治疗。

PROTAC的开发现状

整体上看,目前的PROTAC药物开发已处于成药性验证阶段的最后阶段,或将在近两年正式跨入商业化阶段。

从首款PROTAC药物ARV-110诞生以来,目前全球范围内已有超过200余款新药,进入临床阶段的产品共有33款,占比16.3%。

数据来源:药智数据(数据截止2025年1月10日的临床活跃管线,临床前管线均考虑为活跃管线)

其中,临床III期的产品目前仅有ARV-471一款,预计有望在2026年上市;进入临床II期的产品则共有8款,分别是Cullgen的CG-001419、Kymera与赛诺菲的KT-474、Arvinas的ARV-110、C4T的CFT-8634、海创药业的HP-518、百济神州的BGB-16673、开拓药业的GT-20029、Arvinas与诺华的ASP-3082。

靶点方向

针对全球在研PROTAC药物的靶点情况来看,几乎所有管线针对的靶点均已得到验证。其中,BRD4为最常见靶点,共有16个管线涉及,其次是AR、BTK,分别涉及14与12个管线。

数据来源:截至2025.01.10,药智数据

而针对临床阶段的PROTAC靶点分布情况来看,最集中的领域不再是BRD4,反而是BTK靶点的管线数量最多,共有四款新药,其次是AR与IRAK4,分别涉及4款与3款新药。

数据来源:截至2025.01.10,药智数据

对比之下,很明显的一点是,临床前阶段的靶点选择与临床阶段的靶点选择正处于不同的方向,比如全球在研靶点首位的BRD4,16个管线却均为临床前阶段,某种程度这也意味着PROTAC领域正在向着差异化竞争的趋势发展。

当然,无论是临床前,还是临床后,领域内的靶点选择也确实存在部分常青树,比如AR、BTK两者。

对于BTK靶点,其主要作用为促进B细胞生长、成熟、迁移和凋亡,因此肿瘤、自免疾病等多个领域的失调都可能是BTK通路失调所致,而作为现阶段研究较成熟靶点,全球已有6款BTK抑制剂获批上市,但同时,BTK抑制剂耐药性与脱靶效应的问题也严重阻碍了领域发展。

靶向BTK的PROTAC顺势而生,其不再如小分子靶向药一般抑制蛋白酶活性,转而降解整个蛋白,使其可以完美避免耐药性等问题,因此很多药企将其作为BTK抑制剂的进阶产品。

部分靶向BTK的PROTAC

临床阶段

药品名称

原研企业

最高阶段适应症

临床Ⅱ期

BGB-16673

百济神州

B细胞恶性肿瘤;

B细胞淋巴瘤

临床Ⅰ期

HSK-29116

海思科

B细胞恶性肿瘤

NX-5948

Nurix Therapeutics

B细胞恶性肿瘤

NX-2127

Nurix Therapeutics

B细胞恶性肿瘤

临床前

MZ-001

美志医药

自身免疫性疾病;

非霍奇金淋巴瘤

NW-7-295

麓鹏制药

血液肿瘤

HSK26784

海思科

B细胞白血病

数据来源:截至2025.01.10,药智数据

目前,全球已有超过10款靶向BTK的PROTACs药物在研,横跨临床前与临床后两大阶段,其中百济神州的BGB-16673临床阶段最为靠前,其次是思科的HSK29116与NurixTherapeutics的NX-2127和NX-5948。

对于AR靶点,其作为类固醇激素核受体家族中的一员,其是一种依赖配体的转录因子,能够调控下游特定基因的表达,在维持肌肉骨骼、男性性相关功能以及前列腺癌的进展中起关键作用。

目前,AR靶向疗法已被开发用于治疗相关的人类疾病,AR拮抗剂也已被开发用于治疗前列腺癌,包括转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)。然而,当今AR拮抗剂主要是通过抑制AR功能来发挥治疗作用,但这些小分子抑制剂一方面对具有AR基因扩增、突变和交替剪接的晚期前列腺癌无效,另一方面也在临床使用过程中也出现了耐药,因此开发一种新型有效的AR靶向疗法显得至关重要。

靶向AR的PROTAC拥有AR基因扩增表达,且能完美克服AR拮抗剂的耐药特性,目前正在持续吸引众多研究的注意,迄今为止全球已有20余款ARPROTAC降解剂在研,6款ARPROTAC降解剂进入临床。

部分靶向AR的PROTAC

临床阶段

药品名称

原研企业

最高阶段适应症

临床Ⅱ期

HP-518

海创药业

转移性去势抵抗性前列腺癌

GT-20029

开拓药业

寻常痤疮雄激素性脱发

ARV-110

Arvinas Inc

转移性去势抵抗性前列腺癌

ARV-766

Arvinas Inc诺华制药

转移性前列腺癌

临床Ⅰ期

DG-01

德亘生物

前列腺癌

NX-2127

Nurix Therapeutics

B细胞恶性肿瘤

临床前

AR-V7

Arvinas Inc诺华制药

前列腺癌

SK-575

四川大学

癌症

ARD-61

密西根大学

去势抵抗性前列腺癌

数据来源:截至2025.01.10,药智数据

其中Arvinas的ARV-110、海创药业的HP-518、开拓药业的GT-20029、Arvinas与诺华合作的ARV-766进展最快,均已进入临床II期;德亘生物的DG-01与NurixTherapeutics的NX-2127则位于临床I期阶段。

适应症方向

根据有关统计数据显示,虽然PROTAC在多种疾病治疗中展现出广阔的应用前景,但在所有在研PROTAC管线适应症选择上,肿瘤仍是其最主要的应用方向。

全球在研的202个PROTAC药物中,有163个管线针对肿瘤性疾病,占比达到80.69%。其中实体瘤项目68个,占比33.66%,血液肿瘤项目25个,占比12.37%;而肿瘤之外,自免、神经退行性疾病、感染、代谢等领域也有较少布局。

数据来源:截至2025.01.10,药智数据

整体上看,肿瘤、自免、神经退行性疾病与病毒感染类疾病是目前PROTAC领域最主要的适应症方向。

对于肿瘤适应症而言,PROTAC分子可以特异性结合并降解致癌蛋白,进而抑制肿瘤细胞的生长、增殖以及转移,而由于PROTAC技术较传统靶向抑制剂,在耐药性、低毒性、可逆化与靶点空间上的优势,其也顺势成为癌症患者小分子疗法领域的全新治疗选择。

对于自免疾病而言,由于其病理机制的复杂性以及临床的异质性,靶向治疗可谓是自免疾病治疗的最佳选择,但是目前靶向治疗(小分子抑制剂与单抗等)所治疗的适应症分布较为集中,只能覆盖整个人体中20-25%的药物靶点,大量适应症仍缺少靶向药物,而就算是现有靶向治疗,在有效性、安全性方面也存在不少作用。而PROTAC药物无论是分子结构,还是作用机制上都成为治疗自免的不二之选。

目前,全球在研PROTAC药物中已有多款选择针对自免相关疾病,其中KymeraTherapeutics的KT-474已进入临床II期,适应症覆盖特应性皮炎、化脓性汗腺炎;百济神州的BGB-45035、Kymera的KT-621、Nurix的NX-5948则已进入临床I期,适应症分布针对特应性皮炎、慢阻肺等。

对于神经退行性疾病而言,原则上,PROTAC技术也能够靶向这些异常聚集的蛋白质,精准地调控这些致病蛋白的水平,促使其降解,从而缓解疾病症状,延缓疾病的进展。目前临床研究靠前的是Arvinas的ARV-102,适应症方向为帕金森病与进行性核上性麻痹。

对于病毒感染性疾病而言,部分病毒在感染细胞后会借助宿主细胞的蛋白质进行复制和生存。PROTAC技术能够针对这些与病毒相关的蛋白质进行降解,从而抑制病毒的感染和传播,这为开发新型抗病毒药物提供了崭新的思路和策略。

目前来看,虽然早期PROTAC多集中于肿瘤领域,但随着技术进步,现今其在越来越多疾病中展现的广阔的应用潜力,尤其是自免、神经退行性疾病等方面。

企业方向

就全球范围而言,自Arvinas成立之后,C4Therapeutics、KymeraTherapeutics等新贵公司相继成立,组成了如今技术领域的龙头企业。

以PROTAC技术的先驱者Arvinas为例,其目前共有六个处于临床阶段的在研项目,ARV-471已进入临床III期,大概率将成为全球首款获批上市的PROTAC疗法。之后则还有ARV-110与ARV-766两款位于临床II期的产品,适应症均指向前列腺癌;ARV-102、ARV-393与ARV-471三款处于临床I期的产品,适应症分别集中于神经退行性疾病、非霍奇金淋巴瘤等方向。

Arvinas在研PROTAC管线

药品名称

中国上市

原研单位

靶点

适应症

ARV-471

Arvinas Inc;

辉瑞公司

临床Ⅲ期

Estrogen receptor

乳腺癌;

转移性乳腺癌

ARV-110

Arvinas Inc

临床Ⅱ期

AR

转移性去势抵抗性前列腺癌

ARV-766

Arvinas Inc;

诺华制药

临床Ⅱ期

AR

转移性前列腺癌;

转移性去势抵抗性前列腺癌

[phenyl-14C]

ARV-471

Arvinas Inc;

辉瑞公司

临床Ⅰ期

Estrogen receptor

_

ARV-393

Arvinas Inc

临床Ⅰ期

BCL-6

复发性/难治性非霍奇金淋巴瘤

ARV-102

Arvinas Inc

临床Ⅰ期

LRRK2

帕金森病;

神经退行性疾病;

进行性核上性麻痹

A1874

Arvinas Inc

临床前

BRD4

癌症

ARV-825

Arvinas Inc

临床前

BRD4

癌症

AR-V7

Arvinas Inc;

诺华制药

临床前

AR

前列腺癌

ARVN-71228

Arvinas Inc

临床前

BCL-6

弥漫性大B细胞淋巴瘤

ARV-771

Arvinas Inc

临床前

BRD2;

BRD3;

BRD4

去势抵抗性前列腺癌

数据来源:截至2025.01.10,药智数据

至于国内范围,以百济神州、开拓药业与海创药业为首的一系列国产Biotech,目前在PROTAC领域已拥有一定的行业地位,勉强可以挤进第一梯队,与四大龙头争雄。

当然,当PROTAC从技术阶段转向商业化阶段的关键时期,MNC怎可能放弃如此大好机会,礼来、诺华、安进等大药企也纷纷入场,试图拔得头筹。

小结

对于PROTAC领域而言,历经20年沉淀,PROTAC成药前景正在越来越明朗。

一者,随着时间推移,越来越多的PROTAC项目在近两年陆续读出关键临床研究数据,甚至领域内即将迎来首款上市产品,为靶向蛋白降解这一前沿技术的成药潜力提供更多有力证明。

二者,不同于早期靶点集中趋势,当下PROTAC领域一方面重点发力经典靶点的新老药物迭代,另一方面越来越多新靶点PROTAC正在持续出现。

三者,随着领域内玩家数量上涨,肿瘤虽仍是现阶段的主攻方向,但部分Biotech已经将目光放到了自免、神经退行性疾病等领域,百家争鸣有望。

而对于PROTAC市场格局,海外四大技术龙头的临床进展顺利,目前以Arvinas最为靠前,其ARV-471的III期临床数据即将读出,未来3-5年,或将成为全球首款上市的PROTAC新药。至于国内方面,百济神州、海创药业、开拓药业等国产Biotech企业的管线进展迅速,目前已与海外技术龙头处于同一研发阶段(临床II期),俨然具备了全球竞艺的资格。

总体来看,在此PROTAC赛道由“成药性验证阶段”向“商业化阶段”转化的关键时期,或许PROTAC真的有望成为继ADC、核药之后的下一个风口,我们拭目以待。

友情推荐:医药行业深度技术内容,点击“博药”查看详情~

来源 | 博药(药智网获取授权转载)

撰稿 | 博药内容中心

责任编辑 | 八角

声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。

合作、投稿 | 马老师 18323856316(同微信)

阅读原文,是受欢迎的文章哦

蛋白降解靶向嵌合体

2024-12-16

·药智网

• 2001年,曾经Arvinas创始人,耶鲁大学的Craig Crews教授首次提出PROTAC这一概念,引领了小分子创新药的一次全新变革。

• 2023年,Crews教授成立了HALDA Therapeutics,并在ASCO-GU大会上公开他们最新技术平台RIPTAC,同时在bioRxiv上发表了最新文章,描述了RIPTAC概念验证研究结果。

• 2024年,HALDA Therapeutics宣布完成1.26 亿美元 B 轮融资,并重点提及募集资金将用于两种候选药物投入前列腺癌和乳腺癌患者的临床试验。

从PROTAC到RIPTAC,本是由同一位教授提出的创新理论,但其本质上却立足于两个不同的方向,前者强调由“占位驱动”到“事件驱动”,而后者却又由“事件驱动”回到了“占位驱动”,其中缘由为何?

而更关键的是,RIPTAC的诞生有何特殊意义,真的是PROTAC新的变种吗?

从PROTAC到RIPTAC的趋势

理论上,PROTAC与RIPTAC同属于靶向嵌合体(TACs)的一员,且两者均是以双功能小分子为基础。

但结构上,前者是由靶蛋白结合配体+连接子+E3泛素连接酶结合的配体组成;后者则是由靶蛋白结合配体+连接子+维持细胞生存必要的蛋白配体(EP)组成。

Med Chem Res, 2023, 32, 1294

而两者看似差别仅在于后端配体的选择不同,但其实两者的作用机制却大相径庭。

PROTAC的开发理想

首先,PROTAC是通过形成的三元复合物使得E3泛素连接酶能够接近并识别POI,进而催化泛素化反应。E3泛素连接酶催化泛素分子的共价结合到POI的赖氨酸残基上,形成一串多聚泛素链,最终被泛素标记的POI被蛋白酶体识别并降解。

其设计之初,是为了解决传统小分子靶向药物“占用驱动”的两大瓶颈,即:

原有调控机理下,人类细胞中80%的蛋白无法找到可调控的小分子。

过程中需要较高的局部药物浓度才能发挥药物有效性,为后续脱靶风险增加带来风险。

而PROTAC的出现,使得原有小分子药物从传统“占用驱动”转向了”事件驱动”,一方面肿瘤结合位点更广泛,使得更多“不可成药”靶点成为可能,另一方面直接降解驱动蛋白整体,也使得肿瘤突变逃逸变得更加困难。

理论上,PROTAC的阻断作用是明显优于小分子靶向药物的单纯抑制作用,成药性天花板也更高,这也是前几年PROTAC火热的根本原因。

然而,随着PROTAC技术的研究深入,其作为新技术的局限性也陆续暴露,过程中涉及很多业界目前无法解决的基础机理问题,比如:

分子量太大:PROTAC作为双靶点药物,分子量较一般小分子药物较大,普遍在700道尔顿以上,这一定程度上严重影响分子的水溶性及透膜性,导致其不利于采用口服方式给药的方式。

E3连接酶招募有限:E3连接酶虽是一个庞大的蛋白质家族,但目前PROTAC募集的E3连接酶多集中于VHL、CRBN与MDM2等少数个体,E3连接酶及其配体的开发相对滞后,从根本上限制了PROTAC的应用。

靶蛋白降解困难:当三元复合物形成后,能否有效降解,还需要和泛素化酶以及靶蛋白重合成做斗争,直到达成一定程度的平衡。

靶向蛋白数量不佳:PROTAC能靶向并成功降解的蛋白并没有预想的那么多。

除此之外还有很多如血浆暴露量,进入细胞效率,毒性,血脑屏障等诸多药代动力学问题都需要考量与筛选。

因此,基于PROTAC技术开发的理想虽然丰满,但其也并非我们想象中那么完美。

RIPTAC的横空出世

与PROTAC有所不同,RIPTAC虽然其结构上同为三元复合物,但其却不是通过诱导肿瘤靶蛋白的降解来实现肿瘤杀伤,而是使表达靶蛋白的肿瘤细胞因基础关键功能丧失而死亡。

某种意义上,RIPTAC更像是小分子版本的ADC,而事实上确实也有人将RIPTAC与SMDC(小分子药物偶联物)、DDC(药物-药物偶联物)联系在一起。

对比SMDC与RIPTAC的结构组成,前者一端是以小分子药物作为靶向抗体,另一端的有效载荷则是细胞毒性分子;而后者一端是靶向肿瘤高表达的靶蛋白,另一端则是决定肿瘤生死存亡的EP蛋白配体。某种程度看,RIPTAC也可以做到“精确制导”的相同的事,与ADC、PDC、SMDC,甚至是TCE双抗都有着异曲同工之妙。

优势方面,对比传统小分子药物,RIPTAC由于靶向机制的存在,正常细胞中不存在肿瘤内的特异性靶蛋白,因此不会形成相应的复合体,从而降低了药物毒性;而对比偶联药物,RIPTAC双功能小分子特性也导致其可选靶标更广泛(组织与器官靶向性不足),理论上的适应症范围更广。

总体上,RIPTAC更像是偶联药物与小分子药物的结合体,既有小分子药物在制造与递送上的优势,也有偶联药物精确制导,豁免健康细胞的优势。更重要的是,RIPTAC摆脱了对癌症驱动蛋白的依赖,为产生耐药性的患者创造新的癌症药物。

当然,RIPTAC技术在解决了一系列困难的同时,随之而来也有更多全新的局限性出现,为行业发展带来了新的挑战,比如:

① 分子量大:与PROTAC相同,RIPTAC作为一种小分子抑制剂,RIPTAC分子量较大,理化性质发生了改变,导致其开发难度加大的同时,口服给药的难度依旧存在。

② 使用率下降:从机制上,RIPTAC放弃了PROTAC引以为傲的“事件驱动”技术亮点,转而回到了传统药企的“占位驱动”,这导致其无法如之前一般反复使用,而只能一个RIPTAC对应一个靶点蛋白。

③ 作为新技术,未来是否有足够的TP和EP可供开发仍是未知。

RIPTAC产业阶段的刚刚开始

从HALDA的成立到RIPTAC的作用机制曝光,再到系列药物的信息披露,RIPTAC诞生的时间并不长,距离完整产业化还尚需很长时间,较之ADC、单/双抗等创新疗法,更像是刚刚出生的婴儿。

据统计,由于RIPTAC的新药概念是2023年才提出,所以全球领域RIPTAC新药布局并不多,目前已知的布局企业仅有HALDA一家。

图片来源:Halda Therapeutics

而其首席RIPTAC治疗药物HLD-0915,能同时结合雄激素受体(AR)和一种参与转录调控的重要细胞蛋白,之后产生的三聚体复合物导致必需蛋白功能的丧失和前列腺癌细胞的选择性死亡,在2023年的临床前数据中,HLD-0915在体外对前列腺癌细胞具有选择性杀伤作用,在体内对前列腺癌啮齿动物模型具有抗肿瘤活性。

①可选择性诱导ARhi前列腺癌细胞凋亡。

②在Enzalutamide耐药模型中具有临床前活性。

③通过预先给予AR LBD抑制剂的方式,验证AR依赖的EP抑制(预先给予Enzalutamide与RIPTAC竞争AR结合,从而阻断三聚体复合物形成和EP抑制)。

④RIPTAC下调参与同源重组修复的基因,诱导BRCAness,将探索与PARP抑制剂的联合治疗。

最新消息显示,HLD-0915预计将于2025年上半年启动一项1期临床试验,用于治疗转移性、去势抵抗性癌症(mCRPC)患者。同时,2024年8月HALDA完成新一轮融资,资金也将用于支持其第二款RIPTAC治疗转移性癌症的临床开发,并进一步建立团队。

可以预料,随着未来更多HLD-0915等新药的临床阶段进展,RIPTAC技术成药性也将得到进一步验证,或许2025年就会有更多Biotech企业与投资企业入局,甚至还有望见到MNC促成的BD交易。

国内RIPTAC机会不小

目前来看,就国内对RIPTAC药物的态度相对谨慎,纵然百济神州等头部Biotech企业已然注意到了该技术疗法,但由于该技术仍处于技术验证阶段,入局风险过大,因此无论是企业、投资机构,甚至高校(尚无任何一篇国内文献涉及)对该领域的动作也仅限于讨论,反而是在此之前的PROTAC与分子胶领域更受青睐。

以PROTAC为例,国内Biotech企业的相关管线数量庞大,部分创新疗法甚至已步入全球领先的水平,比如海创药业、开拓药业、百济神州、睿跃生物、珅诺生物等,并且国内大药企也在持续关注,比如海思科、开拓药业、海创药业、诺诚健华、恒瑞医药等。

表. 国内Biotech企业(部分)

药品名称

药品分类

靶点

在研适应症(总)

原研单位

全球最高阶段

HP-518

PROTAC

AR

晚期前列腺癌;三阴性乳腺癌

海创药业

临床Ⅱ期

GT-20029

PROTAC

AR

雄激素性脱发;脱发;寻常痤疮;痤疮

开拓药业

临床Ⅱ期

BGB-16673

PROTAC

BTK

慢性淋巴细胞白血病;淋巴浆细胞淋巴瘤;

百济神州(苏州)

临床Ⅱ期

CG001419

PROTAC

Trk

晚期实体瘤

睿跃生物

临床Ⅱ期

RNK05047

PROTAC

BRD4

晚期实体瘤 ; 弥漫性大B细胞淋巴瘤

珅诺生物

临床Ⅱ期

AC0682

PROTAC

ESR1

乳腺癌

冰洲石生物

临床I期

LNK-01002

PROTAC

Ras

急性髓系白血病 ;真性红细胞增多症后骨髓纤维化 ;骨髓纤维化 ;

凌科药业

临床I期

HDM-2006

PROTAC

MAP4K1

实体瘤

中美华东

临床Ⅰ期

QLH-12016

PROTAC

-

晚期前列腺癌

齐鲁制药

临床Ⅰ期

HSK-29116

PROTAC

BTK

B细胞淋巴瘤

海思科

临床Ⅰ期

DG-01

PROTAC

SRD5A3;GSPT1

前列腺癌;肝癌;实体瘤

德亘生物

临床Ⅰ期

BGB-45035

PROTAC

IRAK4

中重度特应性皮炎

百济神州

临床Ⅰ期

HJ-002-03

PROTAC

EGFR

晚期非小细胞肺癌

和径医药

临床Ⅰ期

HJ-002-03

PROTAC

EGFR

晚期非小细胞肺癌

和径医药

临床Ⅰ期

LT-002

PROTAC

IRAK4

特应性皮炎

领泰生物

临床Ⅰ期

HRS-1358

PROTAC

靶点

-

恒瑞医药

临床Ⅰ期

数据来源:药智数据

在这一点上,考虑到PROTAC与RIPTAC同根同源的属性,未来RIPTAC最可能的情况就是与PROTAC协同发展,这就意味着上述PROTAC企业在未来很可能将成为RIPTAC最大的潜力股,实现由PROTAC到RIPTAC的无缝连接。

小结

从小分子药物到PROTAC,再从PROTAC到RIPTAC,是生物医药产业的需求持续变化的最终体现。

PROTAC的出现,让不可成药靶点成为可能,也让小分子药物在如今大分子药物盛行的年代中有了重新崛起的希望。而RIPTAC在PROTAC的基础上却引入了全新的机制,使摆脱对癌症驱动蛋白的依赖成为可能,为产生耐药性的患者创造新的癌症药物。

但是,就目前的RIPTAC技术而言,其发展还处于一个非常早期的阶段,其研究也主要集中于基础作用机制都探索阶段。但随着目前精准治疗趋势越来越被认可,由小分子靶向药向RIPTAC等开创性的药物发现策略的转变也成为了新的可能。

而更关键的是,对于如今挣扎于“内卷”的大多数Biotech而言,RIPTAC作为一系列疾病的潜在可行疗法的发展是一个令人兴奋的前景,现在的空白市场,未来也可能在资本、研究者与企业的共同努力下,爆发出不低于双抗、ADC等领域的市场潜力,中国企业或可把握良机。

来源 | 博药(药智网获取授权转载)

撰稿 | 头孢

责任编辑 | 八角

声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。

合作、投稿 | 马老师 18323856316(同微信)

阅读原文,是受欢迎的文章哦

蛋白降解靶向嵌合体ASCO会议临床结果

2024-11-19

·医药观澜

▎药明康德内容团队报道

靶向蛋白降解(TPD)技术的进展是药物发现领域的关键性转变,尤其是通过分子胶和蛋白降解靶向嵌合体(Proteolysis-Targeting Chimera,以下简称PROTAC),大大扩展了可成药的靶点,为治疗开辟了前所未有的可能性。当下,靶向蛋白降解领域正在蓬勃发展,新兴的技术和药物类型不断涌现。

在中国,该领域今年以来也进展颇多,多款创新产品陆续进入临床阶段。根据NMPA药品审评中心(CDE)官网,今年以来(截至11月18日),至少有11款靶向蛋白降解疗法1类新药首次在中国获批IND,来自百济神州、华东医药、格博生物、睿跃生物、安斯泰来、百时美施贵宝等公司。这些产品拟开发的疾病领域涵盖实体肿瘤、血液肿瘤、自身免疫性疾病。本文将根据公开资料梳理这些产品的公开信息。

格博生物:GLB-001胶囊

作用机制:CK1α分子胶蛋白降解剂 适应症:髓系恶性肿瘤

2024年2月,格博生物申报的GLB-001获批临床,拟开发用于髓系恶性肿瘤。GLB-001为格博生物自主研发的一款高选择性的酪蛋白激酶1α(CK1α)口服分子胶蛋白降解剂。GLB-001可通过与CRL4CRBN E3泛素连接酶复合物中的底物蛋白受体CRBN相结合,靶向降解CK1α,并触发p53的稳定与蓄积及其下游信号传导通路的激活,导致肿瘤细胞周期停滞和凋亡,发挥抑制肿瘤生长的作用。

根据格博生物公开资料,该公司专注于靶向蛋白降解新药研发,成立至今已获得了高瓴创投、启明创投、礼来亚洲基金、凯泰资本和君联资本等多家知名投资机构近9000万美元融资。除了GLB-001胶囊,该公司研发的IKZF1/3选择性分子胶蛋白降解剂GLB-002此前也已经进入临床研究阶段。

康朴生物:KPG-818胶囊

作用机制:分子胶免疫调节药物

适应症:系统性红斑狼疮

2024年3月,康朴生物研发的小分子1类新药KPG-818胶囊在中国获批临床,拟开发治疗系统性红斑狼疮(SLE)。KPG-818是康朴生物医药设计开发的新一代口服分子胶免疫调节药物,归属E3泛素连接酶复合物CRL4-CRBN调节剂,对靶点CRBN显示出极高的亲和力,可以高效降解与B淋巴细胞发育和增殖密切相关的锌指转录因子Aiolos(IKZF3)和Ikaros(IKZF1),有效调节TNF-α、IL-6、IL-2、IL-10等细胞因子的表达水平。值得一提的是,今年6月,KPG-818用于治疗系统性红斑狼疮的2a期临床研究结果已经发布。

康朴生物是一家处于临床阶段的创新型生物医药公司,致力于开发小分子靶向免疫调节创新药物。该公司的研发管线中包含了CRL4-CRBN分子胶蛋白质降解剂产品,正在开发用于治疗系统性红斑狼疮、炎症性肠病、白塞氏病、多发性骨髓瘤等;还包括了多款处于临床前阶段的分子胶-抗体双重靶向药物。

和径医药:HJ-002-03片

作用机制:EGFR PROTAC

适应症:EGFR突变的晚期非小细胞肺癌

今年4月和6月,和径医药研发的HJ-002-03片该产品相继在中国和美国获批临床,拟开发治疗EGFR突变的晚期非小细胞肺癌。HJ-002-03片是新一代口服、高选择性、广谱EGFR PROTAC,拟开发治疗EGFR突变晚期非小细胞肺癌。该产品旨在解决EGFR小分子抑制剂的耐药问题。和径医药聚焦肿瘤和中枢神经系统等疾病领域的药物开发,该公司研发管线涵盖PROTAC、抗体及小分子等。

安斯泰来:ASP3082注射液

作用机制:KRAS G12D PROTAC

适应症:KRAS G12D突变实体瘤

2024年6月,安斯泰来(Astellas)申报的ASP3082注射液在中国获批临床,拟开发用于携带KRAS G12D突变的既往经治局部晚期(不可切除)或转移性恶性实体瘤。公开资料显示,这是一款新型的小分子PROTAC,它结合并选择性靶向KRAS G12D突变蛋白,通过募集E3泛素连接酶蛋白进行降解。该产品正在国际范围内开展1期临床研究。

根据安斯泰来官网介绍,该公司已经建立了一系列靶向蛋白降解剂研发管线,旨在创造下一代蛋白质降解物,用于治疗癌症和其它多个适应症。ASP3082正是该系列管线中的一款先导产品,其余还包括另一款KRAS G12D降解剂ASP4396以及一款尚处于临床前阶段的泛KRAS降解剂等。

百时美施贵宝:golcadomide胶囊

作用机制:CELMoD分子胶化合物

适应症:大B细胞淋巴瘤

2024年6月,百时美施贵宝旗下新基(Celgene)公司1类新药golcadomide胶囊获批临床,拟开发用于未经治的高危大B细胞淋巴瘤。这是一款新型E3泛素连接酶Cereblon(CELMoD)分子,针对疾病特点做了优化,使其主要分布在淋巴器官。在针对B细胞淋巴瘤的1/2期临床研究中,该产品的客观缓解率(ORR)达到91.1%。

百时美施贵宝公司的蛋白稳态(Protein Homeostasis)技术平台使用多种不同的方法来达到降解靶标蛋白的效果,其中包括被称为CELMoD的分子胶类化合物。它们通过与E3泛素连接酶Cereblon结合,改变其底物特异性,让它能够标记与癌症相关的蛋白,促使它们降解。

超阳药业:HP-001胶囊

作用机制:IKZF1/3分子胶降解剂

适应症:血液系统恶性肿瘤

2024年7月,超阳药业1类新药HP-001胶囊获批临床,拟开发治疗血液系统恶性肿瘤。根据超阳药业新闻稿,HP-001胶囊是该公司首个1类创新药,为一款IKZF1/3分子胶降解剂。该产品属于新型CRBN E3连接酶调节剂,通过与CRBN结合,特异性招募转录因子IKZF1/3并启动对其蛋白的泛素化降解,激活多种抗肿瘤下游反应。超阳药业成立于2021年,该公司聚焦抗肿瘤适应症,已经搭建了包含多款分子胶和蛋白降解靶向嵌合体的研发管线。

德亘生物:DG01片

作用机制:双靶点 PROTAC

适应症:前列腺癌和肝癌等实体瘤

2024年8月,德亘生物申报的DG01片获批临床,拟开发治疗晚期或转移性去势抵抗性前列腺癌和肝癌等实体瘤。公开资料显示,DG01片为一款双靶点PROTAC药物。它可同时降解GSPT1和SRD5A3靶蛋白,双降解的作用机制诱导雄激素受体(AR)和AR-V7的下调,从而抑制前列腺癌细胞的增殖,达到治疗前列腺癌的效果。

百济神州:BGB-45035片

作用机制:靶向IRAK4的CDAC蛋白降解剂

适应症:特应性皮炎

2024年8月,百济神州1类新药BGB-45035片获批临床,拟用于治疗中重度特应性皮炎。BGB-45035片是一款靶向IRAK4的蛋白降解剂,是百济神州在自有CDAC平台上研发的第二款靶向降解剂。该产品有潜力诱导更深、更快的IRAK4降解,并比其他同类药物具有更强的细胞因子抑制作用。IRAK4是Toll样受体(TLRs)和IL-1受体介导的炎症发生中的关键性蛋白。

百济神州已经有多款CDAC产品进入临床研究阶段,除了BGB-45035片,还包括:包括BGB-16673(BTK CDAC),预计将于2025年上半年启动针对R/R CLL的3期临床试验;BG-60366(EGFR CDAC),近日已经向NMPA申报IND,有望在2024年第四季度进入临床开发阶段。

睿跃生物:注射用CG009301

作用机制:GSPT1靶向蛋白降解剂

适应症:血液恶性肿瘤

2024年10月,睿跃生物1类新药注射用CG009301获批临床,拟开发治疗复发/难治性血液恶性肿瘤(包括但不限于AML、ALL、高危型MDS等)。根据睿跃生物新闻稿介绍,CG009301是高选择性GSPT1靶向蛋白降解剂。GSPT1是一种在许多癌症中高度表达的蛋白质,包括血液学和实体瘤。

睿跃生物(Cullgen)正在应用其专有的uSMITE™(ubiquitin-mediated, small molecule -induced target elimination)平台,通过小分子诱导、泛素化介导的方式将目标靶蛋白降解,使得传统基于功能位点抑制方式“不可成药”的蛋白可被靶向降解。该公司目前拥有三个降解剂项目正在或即将启动1期临床试验,还在推进其他几个靶向蛋白降解剂和降解剂-抗体偶联物(DACs)的研发。今年11月,睿跃生物宣布拟与Pulmatrix公司合并,旨在创建一家纳斯达克上市的公司。

海创药业:HP568片

作用机制:ERα PROTAC

适应症:ER+/HER2-乳腺癌

2024年10月,海创药业研发的1类新药HP568片获批临床,拟开展用于治疗ER阳性和HER2阴性的晚期乳腺癌的临床试验。HP568是一款靶向降解ERα的PROTAC药物,由靶蛋白配体、E3连接酶配体和两配体间的连接子3部分构成。研究表明该产品对ERα野生型蛋白和临床常见的ERα突变蛋白均具有极强的降解活性。

海创药业专注于癌症和代谢性疾病领域新药研发,该公司拥有PROTAC靶向蛋白降解技术平台,目前其另一款口服AR PROTAC在研药物HP518已经进入临床研究阶段。

华东医药:HDM2006片

作用机制:HPK1 PROTAC

适应症:晚期实体瘤

2024年10月,华东医药1类新药HDM2006片获批临床,拟开发治疗晚期实体瘤。根据华东医药公告介绍,这是其首个自主研发的小分子抗肿瘤药物,为一款靶向造血祖激酶1(HPK1)的PROTAC药物。HPK1位于PD-1的上游通路,是免疫细胞表达的关键激酶,有可能成为免疫治疗的下一个潜力靶点。相较于HPK1小分子抑制剂,蛋白降解剂有望大幅提升药效和安全性。

根据今年10月《自然》子刊Nature Reviews Drug Discovery近期发布的综述文章介绍,靶向蛋白降解剂的发现与设计仍面临诸多挑战,尤其在识别和验证适合降解的靶点方面。同时,识别新的E3连接酶也需要大量的发现与验证工作。尽管存在诸多挑战,但随着产业和学术界在科学与技术上的不断突破与创新,靶向蛋白降解技术有望在未来带来更多新药获批,造福广大患者。

参考资料:

[1]中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网. Retrieved Nov 18,2024, From https://www.cde.org.cn/main/xxgk/listpage/4b5255eb0a84820cef4ca3e8b6bbe20c

[2]各公司官网及公开资料

本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权或其他合作需求,请联系wuxi_media@wuxiapptec.com。

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

蛋白降解靶向嵌合体临床申请临床1期

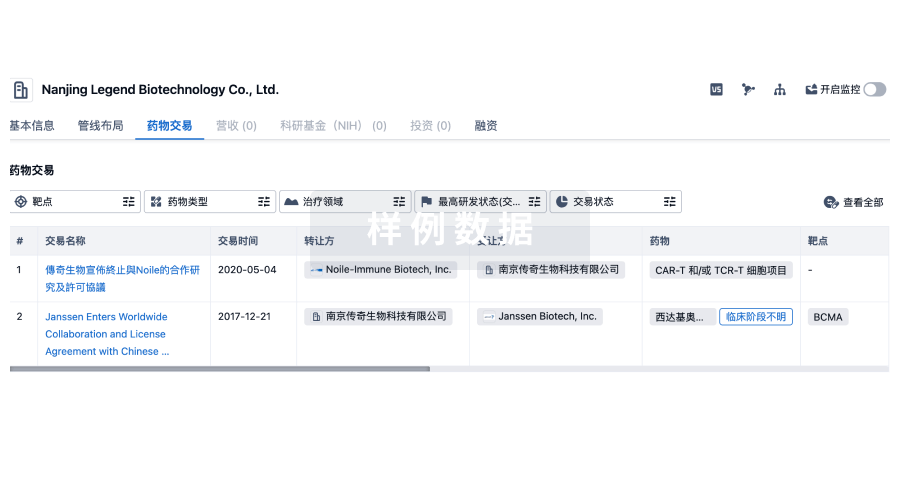

100 项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

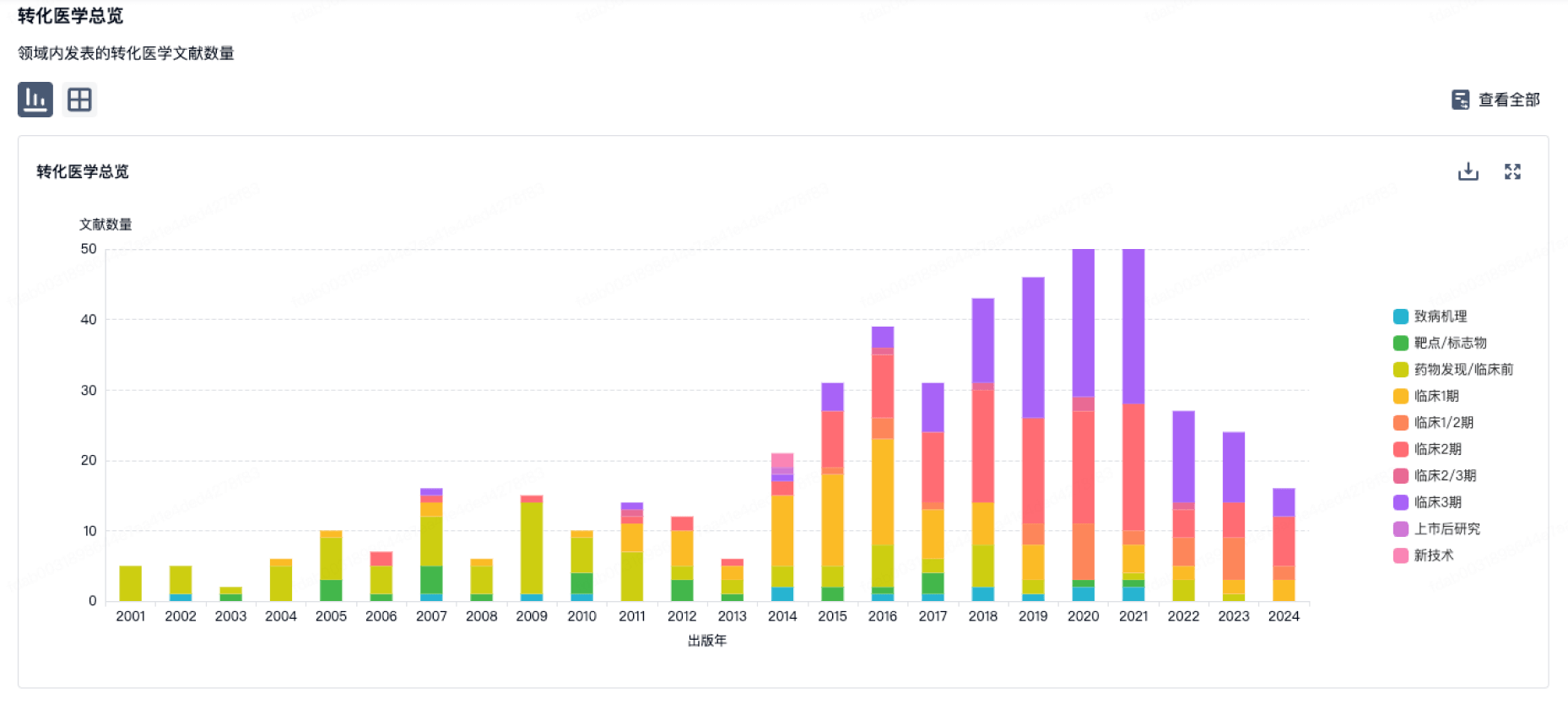

100 项与 苏州德亘生物医药有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月05日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

1

8

临床前

临床1期

1

24

其他

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

DG01 ( GSPT1 x SRD5A3 ) | 去势抵抗性前列腺癌 更多 | 临床1期 |

A020(Lanzhou University) ( AR ) | 前列腺癌 更多 | 临床前 |

A016(Lanzhou University) ( AR ) | 前列腺癌 更多 | 临床前 |

A010(Lanzhou University) ( AR ) | 前列腺癌 更多 | 临床前 |

A012(Lanzhou University) ( AR ) | 前列腺癌 更多 | 临床前 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

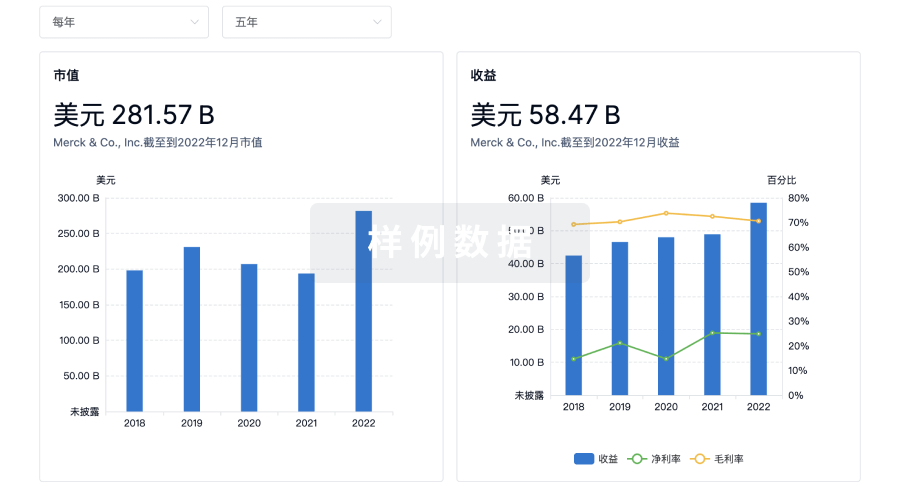

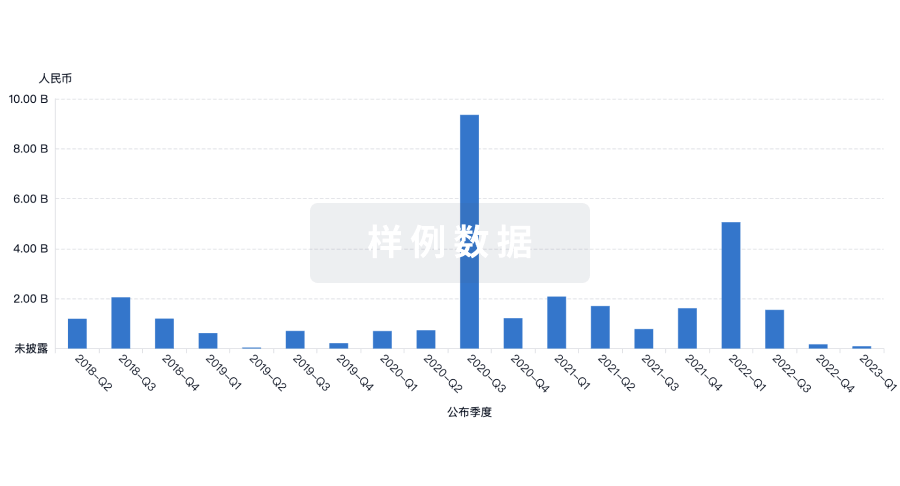

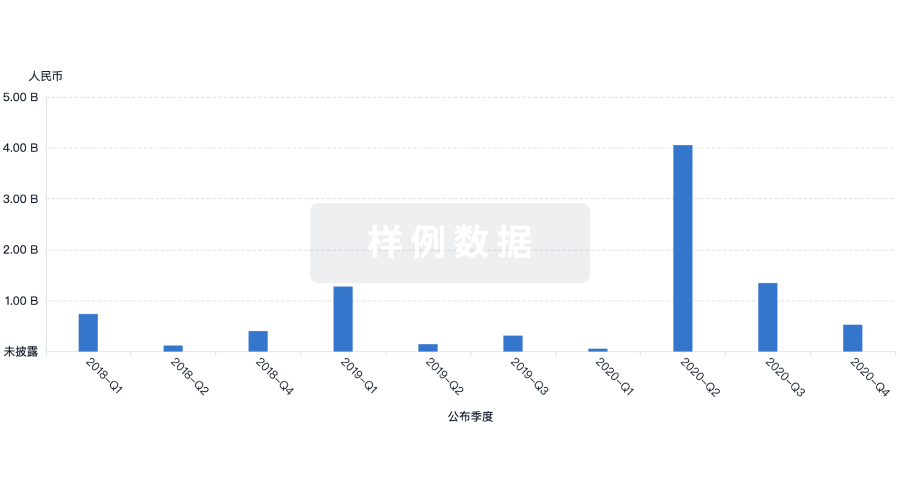

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用