预约演示

更新于:2025-05-07

Green Cross China Biological Products Co., Ltd.

更新于:2025-05-07

概览

标签

遗传病与畸形

其他疾病

神经系统疾病

酶

非重组凝血因子

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 酶 | 1 |

| 非重组凝血因子 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| Fibrinogen(纤维蛋白原) | 1 |

| GAG(糖胺聚糖) | 1 |

关联

2

项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的药物作用机制 纤维蛋白原刺激剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 中国 |

首次获批日期2020-07-09 |

靶点 |

作用机制 GAG调节剂 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 韩国 |

首次获批日期2012-01-09 |

2

项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的临床试验CTR20180860

评价静注人免疫球蛋白(pH4)治疗原发免疫性血小板减少症有效性和安全性的临床研究

以原生产工艺静注人免疫球蛋白(pH4)对照,评价静注人免疫球蛋白(pH4)治疗原发免疫性血小板减少症的有效性和安全性。

开始日期- |

申办/合作机构 |

CTR20241641

评价人纤维蛋白原在先天性纤维蛋白原减少或缺乏症患者中的有效性和安全性的上市后临床研究

1)通过单次给药的简易PK研究,探索本品的部分关键药代动力学(PK)特征,为本品用量计算提供依据;

2)评价本品在上市后治疗先天性纤维蛋白原减少或缺乏症患者的有效性和安全性。

开始日期2024-08-09 |

申办/合作机构 |

100 项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

31

项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的新闻(医药)2025-04-27

血制品的好日子也到头了吗?撰文| Kathy崩了。血制品龙头们一季报,堪称“丑媳妇见公婆”。国药系天坛生物、华润系博雅生物净利润齐齐下跌,动辄20%。更有陕媒系大军派林生物与海尔生物旗下的上海莱士成了营利双降的“倒霉蛋”。2024年净利大增40个百分点、年报综合表现最漂亮的“血王”天坛生物,这次居然“领跌”。尽管其一季度营收增长7.84%,但归母净利润和扣非净利润分别大降22.9%和23.7%。博雅生物同样面临着一季度增收不增利的局面。上海莱士净利润也从2024年的增长23.25%跌至一季报的下滑25.20%,未能稳住过去一年势头。而派林生物则遭遇了高基数增长后的业绩下滑。这些公司均表示将进一步加强市场开拓与新产品推广,以增强持续盈利能力。国内血液制品企业TOP5中,四家已遭遇一季报“暴雷”,仅剩华兰生物,实现了超预期增长。血制品行业怎么一下就从香饽饽跌进冰窟窿?业绩为何集体变脸?短短三个月,天坛生物、博雅生物、派林生物、上海莱士齐刷刷在一季报里上演了一场业绩“变脸秀”。与2024年报时的一片向好形成鲜明对比的是,四家公司在2025年一季报中业绩出现了不同程度的滑坡。天坛生物在2025年第一季度实现营业收入 13.18 亿元,同比增长 7.84%,但其归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比下降 22.90%。这与2024年表现截然相反,2024年,天坛生物归母净利润达15.49亿元,同比增长39.58%,4个季度同比皆实现增长,尤其是最后一个季度,期间营业收入达19.59亿元,同比激增69.06%,净利润则飙升123.58%。拉长时间线来看,这是天坛生物自2018年第四季度以来,归母净利润下降幅度最大的一次季度业绩。针对一季度的利润下滑,天坛生物表示主要原因是:产品价格下降。尽管销量有所增长,但产品价格的下降导致利润减少幅度超过了销量增长对利润的贡献。市场竞争激烈。公司在销售模式和销售策略方面面临不确定性,也导致利润水平受到波动影响。成本上升。成本上升对利润也产生了一定的挤压,使得公司在价格下降的同时,利润空间进一步缩小。但市场似乎并不为此买账。有投资者不禁发问,产品集采未降价、行业竞争格局也没发生变化,市场也是供不应求的状态,为何这时强调产品价格下降?有二级市场分析师指出,其实在天坛生物2024年的年报数据中,就已经看出了隐忧。2024年财报显示,天坛生物经营活动净现金流同比骤降65.75%至8.2亿元,与净利润比值仅为0.39,盈利质量显著弱化。同时,应收票据增速高达1093%,远超营收增速(16.44%),存货增速(36.02%)亦远超营业成本增速(7.12%),显示销售回款效率下降及库存积压风险。降价去库存,类似情况还反映在了其它血制品巨头身上。博雅生物,一季度同样增收不增利:营收为5.36亿元,同比增长19.49%;归母净利润为1.39亿元,同比下降8.25%;扣非归母净利润为1.02亿元,同比下降19.67%。从2024年报来看,博雅生物过去一年实现归母净利润3.97亿元,同比增长67.18%,但这与2023年计提了大额商誉减值和其他资产减值准备导致净利基数较低有关,其营业收入同比减少34.58%至17.35亿元。其中静丙、人血白蛋白等产品都出现2.65%~12%的不同程度的下滑。但产品的批签发量却同比增长10%左右。这也意味着,单价下滑这一事实在2024年便已经出现。派林生物更“惨”一点,一季度营利双降。2025年一季度营收同比下降14%,净利润同比下降26.95%。回顾2024年,派林生物全年营收同比增长14%至26.55亿元,归母净利润同比增长21.76%至7.45 亿元,全年采浆量超过1400吨,增长显著。究其业绩急转直下的原因,从成本与费用角度来看,派林生物在Q1的三费(财务费用、销售费用和管理费用)总和为 6759.29万元,占总营收的比例从去年同期的13.87%上升至 18.04%,增幅30.03% ,这表明公司在控制成本方面面临较大挑战,费用的增加对公司利润产生了严重的负面影响。 推荐阅读 * 国药PK华润医药:中药掉队,血制品称王* “血王”终极战!国药硬刚“一哥”,华润猛追,五巨头的坏日子来了?寡头时代+关税调整,新机会在哪?相较于净利润下滑这件事,摆在国内血制品龙头面前最重要的一件事,或许仍是:做加法。作为高门槛的寡头竞争行业,至少在血源类产品被大规模替代前,扩张还是血制品行业现有的逻辑。截至目前,国内正常经营的血液制品生产企业不足30家,且已经形成较为集中的行业格局。根据规定,血液制品的原材料必须是健康人血浆,而且只能通过单采血浆站获取。因此,企业所掌握的浆站数量很关键,可谓是得浆站者得天下。万联证券研报指出,2024年,我国新获批浆站3个,新增在营浆站17个,持续推动浆量稳步增长。根据数据统计,2024年行业采浆量1.34万吨,同比增长10.9%,其中天坛生物、泰邦生物、上海莱士、华兰生物、派林生物、远大蜀阳的采浆量合计占据国内血浆采集量80%左右,行业规模效应凸显。行业并购依旧频繁。2024年,博雅生物收购绿十字,天坛生物收购了中原瑞德。到了上个月,上海莱士宣布拟以42亿元收购南岳生物100%股权。收购落地后,上海莱士将在湖南省拥有11家单采血浆站及1家分站,浆站总数突破50家。巨头们忙着整合、并购、扩产的同时,这个高确定性的血制品赛道还成为了投资的“避风港”。尤其是在中美关税贸易战导致A股哀鸿遍野时,血制品赛道逆势走强。这也是血制品行业的另一个关键词:国产替代。从2024年公布的数据来看,去年一年的人血白蛋白批签发总量为5423批次,其中国产1708批次,占比31%;进口3715批次,占比69%。相较于2023年60%的进口规模,依赖海外进口的比例进一步提高。对进口产品依赖更高的原因来自于,国内采浆量增长速度较慢,2024年采浆量为1.34万吨,同比仅增长10.9%,供不应求难以跟上市场需求的扩张步伐。上游采浆不足,也就导致在终端市场,进口白蛋白占据了60%-70%的临床使用份额,在三级医院等高端医疗市场,其占比更是居高不下。上游供不应求,中游的血制品生产上,也同样亟待技术提升。具体来看,在血浆综合利用率上,国际龙头企业可从血浆中提取22种产品,国内企业平均提取8-10种。但天坛生物、华兰生物等企业通过工艺优化,吨浆收入提升至600万元以上,已接近国际水平。关税调整后,进口白蛋白终端价格可能上涨10%-15%,10g规格产品价格或突破600元,而国产产品价格保持稳定,性价比优势愈发明显。上海证券研究分析指出,在这种背景下,提升关税增加进口产品的成本,国产血制品在价格上更具优势;另一方面,进口产品供应增加不确定性,国产品种供应稳定性更有保证。关税影响促使血制品竞争格局改变,供需共振下,国内血制品企业迎来量价齐升的良好机遇,国产替代进程有望加速。这也难怪在一片大跌中,国内血液制品相关A股上市公司的逆势走强也是投资者对血制品板块国产替代逻辑的认可。正如天坛生物在其2024年年报中所说,血液制品价格随市场供需变化而产生波动,以人血白蛋白为例,近年进口人血白蛋白批签发数量持续增加,在国内市场占有较大比重,对国产人血白蛋白形成了一定的竞争压力。从国内血制品行业产品结构来看,人血白蛋白进口占比超70%。随着对美加征关税可能推高进口成本,血制品的国产替代加速被再次关注起来,像凝血因子、静丙等品种的国产化率,有望突破50%。巨头们寻求国产替代机会的同时,以重组技术打破血源类产品的替代浪潮,也已经开始新的冲击。一方面,重组白蛋白技术正在突破。禾元生物的植物源重组人血清白蛋白(奥福民)已进入优先审评,若获批上市,将打破血源白蛋白的供给垄断。尽管短期内产能有限,但长期可能瓦解血制品稀缺性逻辑。曾有券商分析指出,重组产品商业化后,血制品供需矛盾有望缓解,但同时也削弱了传统企业的壁垒优势。禾元生物“稻米造血”技术若量产,白蛋白成本或降至10元/克以下,直接冲击血源产品的定价。另一方面,凝血八因子市场竞争加剧。如神州细胞通过重组凝血八因子实现国产替代,叠加天坛生物等企业获批同类产品,血源凝血八因子面临价格压力。2024年重组凝血八因子市场规模近30亿元,进一步挤压传统血制品企业利润空间。技术迭代正在给血制品行业带来了冲击,但也有不少行业观点认为,血源类产品被重组产品替代的风险还存在不确定性。正如太平洋证券分析的,重组白蛋白目前在纯化技术、临床适应证拓展、市场教育、产品审批上存在诸多不确定性;由于目前技术的局限性,重组静丙实现难度大;狂犬单抗价格昂贵、无医保支付,对狂免蛋白冲击亦是有限。一审| 黄佳二审| 李芳晨三审| 李静芝精彩推荐大事件 | IPO | 融资&交易 | 财报季 | 新产品 | 研发日 | 里程碑 | 行业观察 | 政策解读 | 深度案例 | 大咖履新 | 集采&国谈 | 出海 | 高端访谈 | 技术&赛道 | E企谈 | 新药生命周期 | 市值 | 新药上市 | 商业价值 | 医疗器械 | IND | 周年庆大药企 | 竞争力20强 | 恒瑞 | 石药 | 中生制药 | 齐鲁 | 复星 | 科伦 | 翰森 | 华润 | 国药 | 云南白药 | 天士力 | 华东 | 上药创新药企 | 创新100强 | 百济 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 | 康方 | 和黄 | 荣昌 | 亚盛|康宁杰瑞|贝达|微芯|再鼎|亚虹跨国药企|MNC卓越|辉瑞|AZ|诺华|罗氏|BMS|默克|赛诺菲|GSK|武田|礼来|诺和诺德|拜耳供应链|赛默飞|药明|凯莱英|泰格|思拓凡|康龙化成|博腾|晶泰|龙沙|三星启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 中国医药手册

财报

2025-04-15

·赛柏蓝

作者 | 颜色编辑 | 遥望4.87亿增资子公司,时隔仅8个月后华润博雅生物便拟以2.13亿转让其80%股权。012.13亿转让子公司80%股权华润博雅生物剥离非核心资产近日,华润博雅生物发布公告,拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权,首次挂牌金额为2.13亿元。交易完成后,博雅欣和将不再纳入博雅生物合并报表范围。根据评估报告,以2024年8月31日作为评估基准日,采用资产基础法评估,博雅欣和净资产账面价值约为2.14亿元,评估价值约为2.66亿元,增值额为5211.50万元,增值率为24.33%。博雅欣和成立于2014年,主营业务为抗感染类、糖尿病类、心脑血管类药品的研发、生产和销售,显然与博雅生物核心的血液制品主业协同有限。对于此次出售,博雅生物表示是为了优化业务结构,聚焦主业发展,增强可持续发展的内生动力。年报显示,2024年博雅生物血制品业务营收占比高达87.29%,剥离非核心资产成为战略选择。赛柏蓝查询发现,博雅欣和原始注册资本5000万元,由华润博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司出资成立;2024年8月,华润博雅生物以4.87亿元对博雅欣和进行增资扩股。现金增资方式增资后,原股东江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.3131%的股权,华润博雅生物持有博雅欣和90.6869%的股权。彼时,博雅生物认为增资有利于优化博雅欣和的资产负债结构,促进良性运营。但从大额增资到转让股权不足一年,按此计算华润博雅生物可能面临超亿元投资亏损。2018年,博雅欣和正式投入运营,明确了以西他沙星项目、他汀类项目为核心的原料制剂一体化发展策略,但因项目研发进度缓慢、集采降价、环保政策限制等因素影响,产品丧失竞争优势,未能实现规模化生产,导致业绩未达预期。财报显示,博雅欣和已连续两年亏损:2023-2024年归母净利润分别为-5687.42万元和-3461.87万元。交易完成后,博雅生物体系仍将合计持有博雅欣和20%股权(上市公司持有其10.6869%股权+全资子公司江西博雅医药投资持有其9.3131%股权)。这并非华润博雅生物首次业务剥离,近年来已相继转让广东复大医药75%股权(3.65亿元)和贵州天安药业89.681%股权(约2.6亿元)。一系列动作背后,是博雅生物明确的战略聚焦,其多次在财报中强调“以血液制品为主导,逐步剥离非血液制品业务”。目前来看,博雅生物正在努力实现“力争‘十四五’期间(2021年-2025年)实现浆站总数量、采浆规模、核心财务指标翻番”的目标。02行业竞争并购潮下的生存之战今年已经是博雅生物进入“华润系”的第四年,但其业绩仍未恢复至2022年水平。2024年博雅生物实现营业收入17.35亿元,同比减少34.58%;归属于上市公司股东的净利润3.97亿元,同比增长67.18%;扣非净利润 3.02亿元,同比增长110.77%。尽管归母净利润大幅增长,但对比2022年(营收27.59亿元、归属于上市公司股东的净利润4.32亿元)仍有差距。通过出售博雅欣和80%的股权也有助于博雅生物实现资金回流,同时盘活现有产能,进而产生增量效益。博雅生物正试图突破增长瓶颈,重回营收上升轨道。目前,博雅生物正在大力发展主业。在华润医药的支持下,博雅生物持续加快投资并购步伐,成功收购绿十字香港100%股权,新增1张生产牌照、4家在营单采血浆站,2个省份区域的浆站布局,阶段性实现了规模化扩张战略目标。截至2024年末,博雅生物(含绿十字(中国))现有11个品种31个规格(含进口重组Ⅷ因子)产品,涵盖白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类;在营浆站20个,在建浆站1个,合计21个。2024年采浆量为630.6吨,同比增长10.4%,其中华润博雅生物本部采浆量为522.04吨,同比增长11.7%,高于行业平均增速。但从一系列数据也可以看出,这与博雅生物此前立下的目标——“力争十四五期间,实现浆站总数量30个以上、采浆规模1000吨以上”仍有一定差距。血制品行业具有资源品属性,发展依赖两大路径——内生增长:加强浆源存量挖潜,促进浆站的内生增长;外延扩张:通过并购或自建新增浆站资源。在血制品这个“得浆站者得天下”的行业,博雅生物面临双重挑战。一方面,由于2001年起国家严控新批生产企业,目前国内正常运营的血制品企业不足30家,且多数头部企业手握多张牌照,行业壁垒极高,生产企业牌照资源非常稀缺。总体而言,在整个产业链中,处于上游的单采血浆站的数量和质量是血液制品企业发展的核心因素,中长期来看原料血浆供需矛盾依然突出。另一方面,头部企业并购加速,行业规模效应凸显。2024年行业采浆量13400吨,同比增长10.9%,其中天坛生物、泰邦生物、上海莱士、华兰生物、派林生物、远大蜀阳的采浆量合计占据国内血浆采集量80%左右。自2008年起,国内血液制品企业的收购兼并开始出现,近年来并购行为日益增多,行业集中度大幅提升。不到一个月前,上海莱士发布公告,拟以42亿元的基础对价收购南岳生物制药100%股权。南岳生物目前拥有9个在采浆站,全部位于湖南省内,2024年采浆量为278吨。这一并购将加剧行业“马太效应”。据市场研究机构数据,2024年我国血液制品市场规模达到600亿元;根据前瞻产业研究院、中金公司研究部的数据统计,预计到2027年我国市场规模将达到780亿元,2022-2027年复合增长率达11.6%。面对百亿级市场,博雅生物能否通过“内生+外延”双轮驱动实现突围,仍需时间验证。不过,深知血制品板块的市场和潜力的华润医药曾向外表示:“向外关注与战略发展相同的生物制品。”在此背景下,博雅生物也表示将积极寻求行业内血液制品企业整合机会,加强浆站拓展团队建设,提升浆站拓展的专业能力。回到本次交易,股权转让事项在确定受让方后签署交易协议,最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。在行业集中度持续提升的背景下,“十四五”收官之年,博雅生物要实现千吨采浆目标,意味着其需要实现近60%的增长。在浆站资源争夺战愈演愈烈下,博雅生物能否弯道超车?END内容沟通:郑瑶(13810174402)

财报并购

2025-04-02

血制品行业,大变天了。撰文| 润屿据报道,就在最近,百年血制品巨头基立福或将以70亿欧元被加拿大私募股权机构Brookfield收购。恰巧在近期,与基立福曾有股权合作的中国“血制品一哥”上海莱士,高调下场并购地方巨头南岳生物。2025年的血制品行业,正在历经变局。截至目前,国内正常经营的血液制品生产企业不足30家,按企业集团合并计算后户数约17家,寡头竞争态势明显愈发浓厚。按综合实力,E药经理人圈定血制品“五巨头”为:收入体量最大、增长曲线较平的大哥上海莱士。浆站数量一骑绝尘的二哥天坛生物。血制品业务相当稳健的老三华兰生物。收入增速最亮眼的老四派林生物。毛利率及吨浆毛利领先的博雅生物。按目前已披露的年报数据,天坛生物、华兰生物在千吨级采浆量基础上又创历史新高,此外上海莱士和派林生物在2023年时也处在千吨级血制品第一梯队。博雅生物净利激增,剥离低毛利非血制品业务板块后冲劲十足。而2023年成为陕煤系大军后的派林生物也势头正猛,前三季度净利润实现超60%的增长,叠加控费显著,全年盈利情况亦不会差。“国资+垄断”的行业逻辑,愈发凸显。7家上市血制品企业中,天坛生物、博雅生物、卫光生物、派林生物均拥有国资背景的控股股东。谁能成为国内终极“血王”?“一哥”出手,引爆什么?3月26日,上海莱士宣布拟以42亿元收购南岳生物100%股权。南岳生物生产基地的设计产能达500吨、目前旗下在运营的单采血浆站共9家,2024年采浆量达278吨。收购落地后,上海莱士将在湖南省拥有11家单采血浆站及1家分站,浆站总数将升至53家。截至2023年,上海莱士的采浆量突破1500吨,以后并入南岳生物,采浆量规模明显更为可观。此外,南岳生物已取得3大类8种产品20种规格的血液制品产品批准文号,可销售人白类、静丙类、特免类、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物等因子类产品。此前,上海莱士营收、净利润体量是五大巨头中最大的一家,但近几年增长曲线较平,业绩依赖于进口代理的人血白蛋白产品,公司整体毛利率持续下探。如果囊获南岳生物人凝血因子Ⅷ等产品,这笔收购短期内将通过收入增量与成本控制,以及新获的产品特性,直接推动毛利增长。但值得注意的是,从长期来看,此笔并购依赖血浆资源整合及管理效率释放,需关注商誉风险和采浆量目标的实际达成情况。近两年,非上市血制品企业在国产市场销售份额约30%-40%,南岳生物、泰邦生物、远大蜀阳、康宝生物均为潜在被整合的“香饽饽”。其中,泰邦生物和远大蜀阳为千吨级血制品企业,极具吸引力,而南岳生物作为湖南省唯一拥有GMP证照的血液制品生产企业,可成为巨头上海莱士夯实华中业务基础的关键。上海莱士最近10年的发展历程里,保持着1年1个大的资本动作。自2014年起,上海莱士先后并购了郑州莱士、同路生物、浙江海康和广西冠峰,迅速壮大了浆站数量及采浆规模。2024年,海尔集团宣布入股,上海莱士加入海尔大健康生态板块。来看海尔集团大健康生态品牌盈康一生的业务。盈康一生在血浆血液成分采集、存储、制备、冷链运输及临床应用等领域已形成产业生态。同时,结合盈康一生旗下创新应用物联网等数字技术,上海莱士可运用成熟的工业物联网技术以及数字化赋能手段,对血液制品的研发、生产和制造全流程进行高效的追踪,提升产业链信息化和数智化程度,极具想象空间。如果说,几年前,一哥上海莱士持续进行“大鱼吃小鱼”的动作,是为了“抢地盘”,那么近两年,从并购血制品界明星标的,到自身“易主”,它正率先尝试打通一条“血液全产业链”,为以后愈发剧烈的寡头之战作准备。只能说,血液品寡头之间的斗争,又已经全面升维了。 推荐阅读 * 华润再“挑”血战?三大国资同台PK,血制品“硝烟”正浓!* 划重点!上海莱士正式并入海尔,哪些信息值得关注内卷+被替代,血制品好日子已到头?血制品行业,强者恒强,寡头之争只会愈发激烈。背后的核心逻辑在于两点:浆站明显呈现出向头部企业集中趋势,新浆站审批向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血制品生产企业倾斜。再一个是,国资头部企业具有更强的投资能力和政府对话能力,从而在浆站获批上占据优势。在血液制品领域,由于原材料来源于健康人血浆的独特性,业内通行的标准是用两项指标来衡量企业未来的发展空间:首先是上游单采血浆站的拥有量以及采浆能力,它决定了公司的体量;其次是血浆综合利用率,它直接影响公司的盈利水平。所以要抢,要“卷”。作为营收体量上的“一哥”,上海莱士实际承受的竞争压力,不比其他四家少,尤其要“硬抗”二哥天坛生物的威胁。天坛生物,是本次财报季当中综合表现最漂亮的“血王”:实现收入60.32亿元,同比增长16.44%;归母净利润达15.49亿元,同比增长39.58%。静丙快速放量带动了公司利润的大幅增长。 2023年9月获批上市的蓉生层析静丙,相比传统的5%浓度静丙,在蛋白纯化、病毒灭活、产品配方等方面全面升级,临床使用更安全高效,这为该产品争得了更高的定价权。值得注意的是,2019年以来,天坛生物的净利润一直在增长。采浆量再创新高,具备85家在营单采血浆站,2024年采集血浆达2781吨,同比增长15.15%,保持国内行业占比约20%。另外,下属单采血浆站分布于全国16个省/自治区,单采血浆站总数达107家,这一数字在五巨头当中当数第一。有意思的是,天坛生物还有潜在“盟友”——卫光生物,两者均归“国药系”。虽然规模不及天坛生物,但论成立时间,卫光生物还要更早十几年。经过多年发展,卫光生物同样成为了国内血浆综合利用率高、产品种类齐全、研发实力较强的血液制品领先企业。根据2024年前三季报,公司实现总营收达8.54亿(+16.14%),在7家血制品上市公司中排名第6,横向对比,卫光生物的平均单站采浆量也远高于行业水平。再一个是华兰生物。华兰生物业务主要由血制品和疫苗构成,疫苗板块收入在过去一年下挫较严重,但血液制品板块一如既往地稳,对应收入同比实现了11%的增长,达32.46亿元,占华兰生物总营收的74.12%。公司目前的血制品已经覆盖了白蛋白类、免 疫球蛋白类及凝血因子类三大类共计11个产品,是国内同行业中综合利用率最高和凝血因子类产品种类较为齐全的生产企业之一。值得注意的是,华兰生物的采浆量也创下了历史新高,2024年共计1586.37吨,较上年增长18.18%,增速比天坛生物还要快。“五巨头”中,浆站量和营收体量较小一点的公司是博雅生物。根据2024年财报,公司(含绿十字(中国))现有11个品种31个规格(含进口重组Ⅷ因子)产品,涵盖白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类;在营浆站20个,在建浆站1个,合计21个。公司2024年采浆量为630.6吨,同比增长10.4%,其中华润博雅生物采浆量为522.04吨,同比增长11.7%,高于行业平均增速。不过,自2021年正式“入主”博雅生物后,扭转业绩下所态势的速度也是相当快速。2024年前三季度,博雅生物营收和归母净利润均大降,主要原因系“剥离”非血制品业务复大医药和天安药业后不再纳入合并范围。但2024年全年业绩显示,公司净利润(4亿)同比大增约67%,这离不开业务板块结构重建,回归主业血制品业务毛利率水平。值得一提的是,一直以来,博雅生物血制品毛利率及吨浆毛利在国内上市血制品企业中其实是领先的,这与其产品结构中除白蛋白、静丙等基础品类外的人纤维原蛋白的占比较高有关。然而,整体来看血制品这一行业,受集采等因素影响,血制品价格受到影响,2024年血制品吨毛利水平似乎已悄然下滑至2017年的水平。再一个是,技术迭代变化悄然给整个行业带来了冲击,一些替代品逐渐出现。重组产品替代传统血制品的因子类产品,就是一典型案例。但也有观点认为,重组产品替代风险目前仍较小,太平洋证券分析,重组白蛋白目前在纯化技术、临床适应证拓展、市场教育、产品审批上存在诸多不确定性;由于目前技术的局限性,重组静丙实现难度大;狂犬单抗价格昂贵、无医保支付,对狂免蛋白冲击亦是有限。参考来源:1.公司财报2.太平洋证券《以血制品行业盈利模型,窥其投资价值几何》一审| 黄佳二审| 李芳晨三审| 李静芝精彩推荐大事件 | IPO | 融资&交易 | 财报季 | 新产品 | 研发日 | 里程碑 | 行业观察 | 政策解读 | 深度案例 | 大咖履新 | 集采&国谈 | 出海 | 高端访谈 | 技术&赛道 | E企谈 | 新药生命周期 | 市值 | 新药上市 | 商业价值 | 医疗器械 | IND | 周年庆大药企 | 竞争力20强 | 恒瑞 | 石药 | 中生制药 | 齐鲁 | 复星 | 科伦 | 翰森 | 华润 | 国药 | 云南白药 | 天士力 | 华东 | 上药创新药企 | 创新100强 | 百济 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 | 康方 | 和黄 | 荣昌 | 亚盛|康宁杰瑞|贝达|微芯|再鼎|亚虹跨国药企|MNC卓越|辉瑞|AZ|诺华|罗氏|BMS|默克|赛诺菲|GSK|武田|礼来|诺和诺德|拜耳供应链|赛默飞|药明|凯莱英|泰格|思拓凡|康龙化成|博腾|晶泰|龙沙|三星启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 中国医药手册

并购

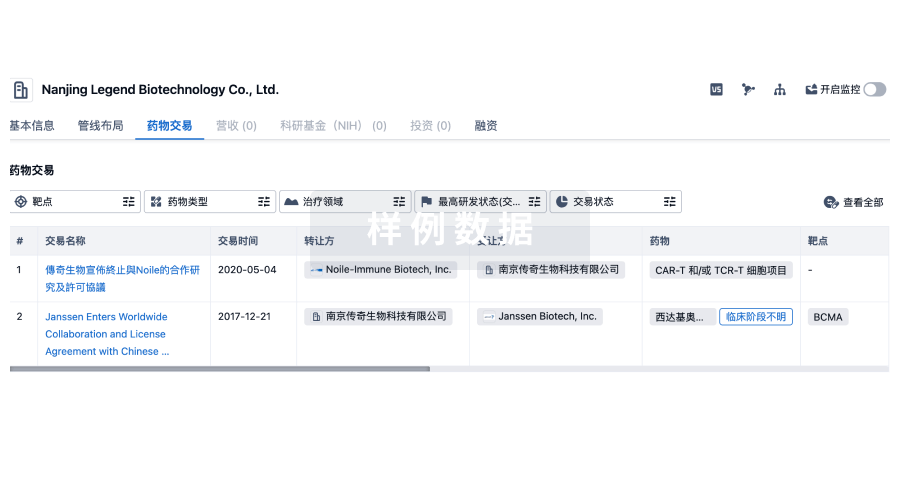

100 项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

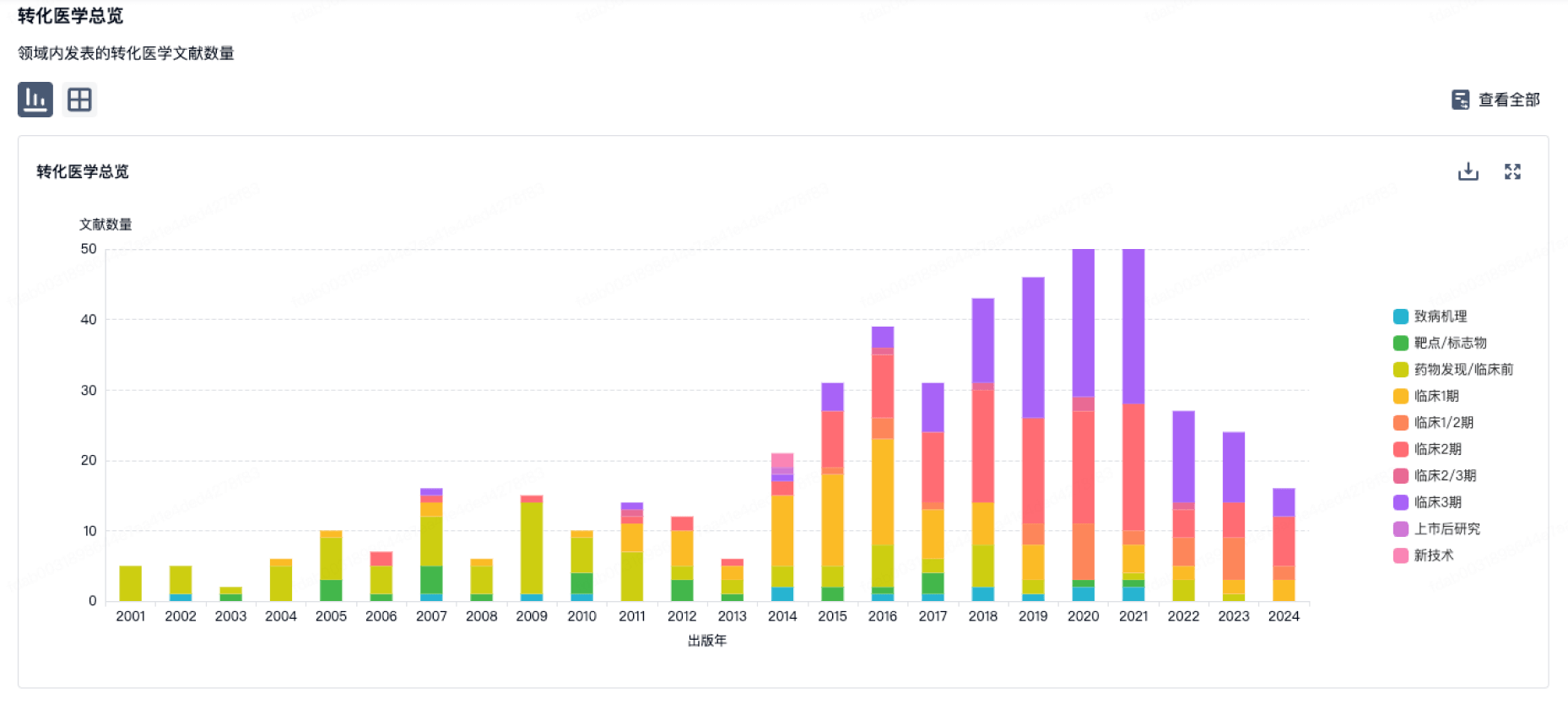

100 项与 绿十字(中国)生物制品有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

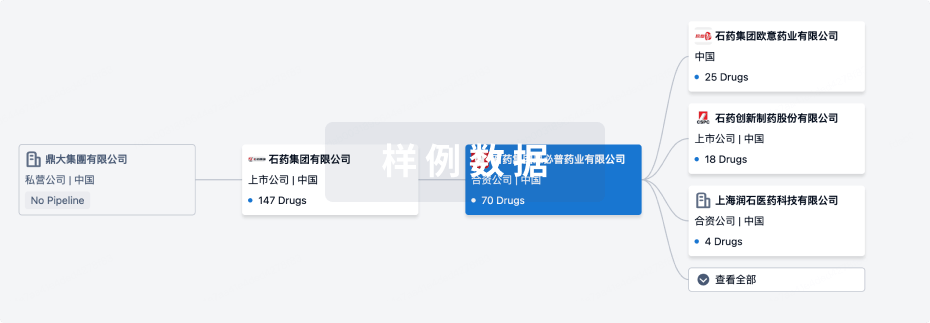

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月13日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

批准上市

2

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

艾杜硫酯酶β ( GAG ) | 黏多醣贮积症II型 更多 | 批准上市 |

人纤维蛋白原(绿十字(中国)) ( Fibrinogen ) | 纤维蛋白原缺乏血症 更多 | 批准上市 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

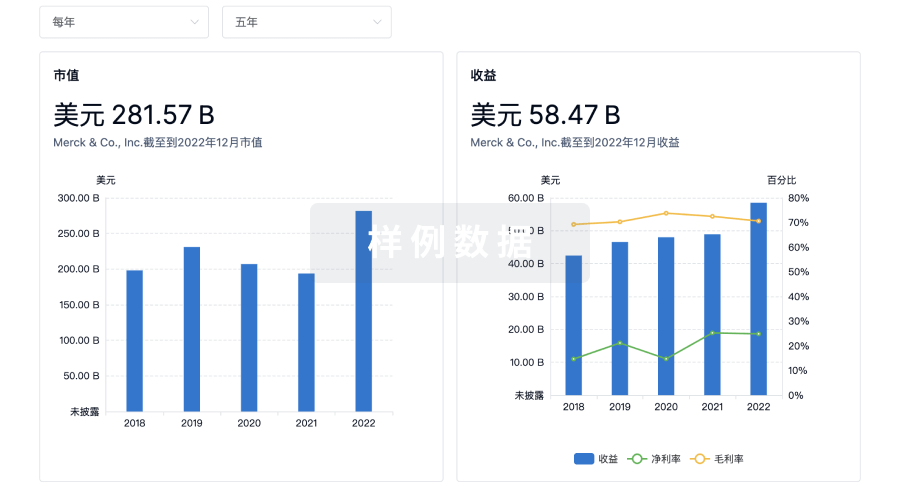

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用