预约演示

更新于:2025-08-29

HRYZ (Shanghai) Biotech Co., Ltd.

更新于:2025-08-29

概览

标签

肿瘤

其他疾病

泌尿生殖系统疾病

TCR-T细胞疗法

治疗性疫苗

树突状细胞疫苗

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| TCR-T细胞疗法 | 9 |

| 治疗性疫苗 | 1 |

| TCR融合蛋白 | 1 |

| T细胞结合器 | 1 |

| 树突状细胞疫苗 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| AFP(甲胎蛋白) | 2 |

| MAGEA4(黑色素瘤相关抗原4) | 1 |

| AFP x CD3 | 1 |

| HPV E7(HPV病毒E7蛋白) | 1 |

关联

11

项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的药物靶点- |

作用机制 细胞毒性T淋巴细胞刺激剂 [+2] |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 AFP抑制剂 |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

14

项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的临床试验NCT06515314

A Phase 1, Single-arm, Open-label, Dose-escalation Study of AFP Specific T Cell Receptor Transduced T Cells Injection(HRYZ-T102)in Patients With AFP Positive Advanced Hepatocellular Carcinoma and Other Solid Tumors

This is a single arm, open-label, dose escalation clinical study to evaluate the safety and efficacy of HRYZ-T102 TCR-T Cell in patients with AFP positive advanced hepatocellular carcinoma and other solid tumors refractory to prior systematic treatments.

开始日期2024-08-10 |

申办/合作机构 |

NCT06277154

A Phase II Study Evaluating the Safety and Efficacy of MASCT-I Combined With Doxorubicin and Ifosfamide for First-line Treatment in Patients With Advanced Soft Tissue Sarcoma

This study will evaluate the safety and efficacy of MASCT-I combined with Doxorubicin and Ifosfamide for first-line treatment in patients with advanced soft tissue sarcoma.

开始日期2024-02-21 |

申办/合作机构  恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 [+1] |

CTR20232955

HRYZ-T101 治疗 HPV18 阳性恶性实体瘤的Ⅰ期开放临床研究

主要目的:评价HRYZ-T101注射液治疗既往经标准治疗失败的复发或转移性、且HPV18阳性实体瘤患者的安全性和耐受性,并确定II期临床试验的推荐给药剂量(RP2D)。次要目的:(1)初步探索HRYZ-T101注射液治疗既往经标准治疗失败的复发或转移性、且HPV18阳性实体瘤患者的临床有效性;(2)评价HRYZ-T101注射液给药后,TCR-T细胞在受试者体内活化、扩增及存续情况;(3)评价HRYZ-T101注射液给药后外周血细胞因子水平及炎性标志物变化。

开始日期2023-11-01 |

申办/合作机构 恒瑞源正(广州)生物科技有限公司 [+1] |

100 项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

60

项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的新闻(医药)2025-08-07

·今日头条

据国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网信息,艾博生物研发的1类新药ABO2102注射剂已获得新药IND默示许可,拟用于KRAS突变的局部晚期或转移性实体瘤治疗(ABO2102单药使用或与信迪利单抗联合应用)。早在今年5月,该疫苗还曾获美国FDA的临床试验许可。

▲截图源自“NMPA”

ABO2102:覆盖多种KRAS突变的“现货型”mRNA癌症疫苗,攻克KRAS突变耐药难题

ABO2102是艾博生物研发的一款新型mRNA癌症疫苗,其核心优势在于可同时覆盖多种KRAS突变:通过编码5种常见KRAS突变抗原的mRNA分子,能精准覆盖携带任意一种常见KRAS突变的实体瘤患者,尤其适配胰腺癌、非小细胞肺癌、结直肠癌等高发癌种。同时,它能诱导特异性T细胞持续扩增,并建立长期免疫记忆,从而突破传统KRAS G12C抑制剂因靶点单一、难以应对肿瘤微环境适应性进化而形成的耐药性困局,有望将KRAS靶向治疗模式从“被动抑制”转变为“主动免疫清除”。

凭借“现货型”特性,ABO2102的应用场景十分灵活:既能用于晚期患者的挽救治疗,也可作为早期患者术后的辅助治疗手段;同时还能与化疗、放疗或免疫检查点抑制剂等联合使用,打造多层面协同的肿瘤综合治疗体系,为万千癌症患者带来更多治愈的可能!

中国疫苗改写抗癌史!硬刚胃癌、肝癌、肺癌、食管癌等多款癌种,多项成果登上国际顶刊!

PART 01

个性化新抗原疫苗改写MSS型结直肠癌治疗结局,从复发转移到病灶消退!

我国温州某医学院开展了一项关于“应用个性化新抗原疫苗,治疗MSS型结直肠癌(MSS-CRC)”的临床研究。该疫苗针对MSS-CRC患者量身定制:先通过测序明确患者突变情况(平均456个突变,范围196~802个),再从候选新抗原中筛选出优先级得分高的靶点,为每例患者合成7~19个源自体细胞点突变的个性化新抗原长肽,用于疫苗制备。

研究共纳入6例术后复发或转移的MSS-CRC患者,接种个性化新抗原疫苗后,中位随访时间为17个月(范围11~24个月)。

结果显示:4例患者对疫苗产生阳性免疫反应,其

无进展生存期(PFS)显著长于另外2例阴性反应患者

,分别为

19个月 vs 11个月

;且

几乎所有患者的健康相关生活质量均得到改善

。

值得一提的是,其中W02患者的治疗效果尤为显著。该患者在结直肠癌术后出现肝转移,接受化疗期间癌胚抗原(CEA)未明显下降,停止化疗后改用个性化新抗原疫苗单药治疗。经四次注射后,

CEA从初始的126.7ng/mL降至82.73ng/mL

;治疗前后三个时间点的腹部增强CT图像显示,

肝脏多发占位病灶呈现不同程度减少,甚至消失

(详见下图)。

▼W02患者在疫苗治疗前后肝转移的增强CT对比

▲图源“SPRINGER LINK”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

PART 02

全球首个胃癌治疗里程碑:国研Neo-MoDC疫苗+PD-1联合疗法,让肿瘤消失并实现25个月持久缓解

Neo-MoDC疫苗是我国自主研发的一款载有新抗原的单核细胞衍生树突状细胞(DC)疫苗,其核心机制在于充分激活机体免疫系统、促进T细胞富集,进而调动T细胞对全身癌细胞展开强效攻击。

2022年,《Nature》子刊曾报道一则重磅临床案例:一名晚期胃癌患者经Neo-MoDC疫苗治疗后,实现了完全且持久的缓解。这是全球首个通过新抗原DC疫苗联合PD-1疗法达成晚期胃癌完全持久缓解的案例,标志着DC疫苗治疗领域的重大突破。

该患者为IV期(BormannIII型)转移性胃癌,尽管接受过D2根治性远端胃切除术及FOLFOX方案治疗,仍出现腹膜与淋巴结转移。在临床已无合适治疗选择的情况下,患者入组接受Neo-MoDC联合免疫检查点抑制剂(PD-1)治疗。

结果令人振奋:该患者在联合治疗后,

肿瘤迅速缩小,最终病灶完全消失,且这一缓解状态持续长达25个月

(详见下图)。

▼该患者治疗前、治疗期间目标肿瘤病变的代表性图像

▲图源“npj”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

注:黄色箭头代表目标肿瘤病变;蓝色箭头代表肿瘤病变完全消退。

PART 03

聚焦中国案例:个性化mRNA疫苗联合疗法力破治疗困境,为晚期食管癌患者赢得457天生存期,停药后肿瘤仍持续缩小

研究发现,癌症疫苗与PD-1免疫检查点抑制剂联合使用时,在非小细胞肺癌、黑色素瘤、人乳头瘤病毒16相关癌症的治疗中已展现出良好疗效。基于此,研究人员尝试将这一联合治疗方案应用于食管鳞状细胞癌。

《美国癌症研究杂志》报道的我国一例晚期食管鳞状细胞癌(ESCC)患者案例,验证了该疗法的可行性——该患者首次接受个性化mRNA(信使核糖核酸)疫苗治疗后,实现了部分缓解。

这名67岁男性患者最初被诊断为中段食管鳞状细胞癌(病理分期T2N1M0),接受过根治性食管切除术。9年后,经胃镜及纵隔增强CT检查确诊癌症复发,且伴有纵隔淋巴结转移,随后入组mRNA疫苗临床试验(NCT03468244)。治疗期间,患者每3周接受一次个性化mRNA疫苗联合PD-1抑制剂注射,共完成4个周期,这是他首次使用mRNA疫苗。

结果显示:患者达到

部分缓解(PR)

,

缓解持续时间(DOR)达377天,无进展生存期(PFS)与总生存期(OS)均为457天

。依据实体肿瘤疗效评价标准(RECIST)1.1版指南,影像学评估发现纵隔淋巴结存在两个靶病灶,对比接种前,

第4周期后病灶短轴总和从51mm降至29mm,减少36.4%,达到部分缓解标准

。值得关注的是,

左侧淋巴结在第154天已无法准确测量,第247天和第457天更难以清晰显影;即便停止疫苗治疗38周后,肿瘤仍在持续缩小

(详见下图)。

▲图源“Am J Cancer Res”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

PART 04

SCO大会见证国产mRNA疫苗实力:肝癌1年复发率低至18.2%,生存希望再升级

2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会上,我国自主研发的一款个性化mRNA肿瘤疫苗的首次人体临床研究(NCT03674073)数据得以公布。

结果显示:该疫苗与消融疗法联合使用具有可控的安全性,且能激活免疫反应,展现出延长患者生存期的潜力。具体而言,

疫苗接种组的1年复发率为18.2%,显著低于对照组的33.3%

;

2年复发率方面,疫苗接种组为36.4%,同样低于对照组的51.4%

,这表明

该联合疗法可显著降低肝细胞癌患者的复发率。

▲截图源自“ASCO”

PART 05

国研KRAS G12V mRNA疫苗助肺癌患者病灶显著消退,治疗痛苦大幅减轻

国际医学顶级期刊《Cell Research》报道了我国上海交通大学医学院附属瑞金医院诊疗团队开展的一项研究,首次通过人体试验证实,针对多种新抗原的mRNA疫苗在13例晚期黑色素瘤患者中展现出安全性及初步有效性,甚至使两例终末期癌症患者的肿瘤出现缩小。此次研究应用的是一款针对KRAS G12V单靶点的mRNA肿瘤疫苗。

以其中的002号患者为例:该患者是一位69岁男性,年度体检时发现肺部结节,经CT及PET-CT检查确诊为双肺及纵隔淋巴结多发转移的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)。因错失手术机会,患者先接受帕博利珠单抗联合化疗(白蛋白结合型紫杉醇+奈达铂),前三周期治疗后肿瘤病灶明显消退,但后续出现耐药,且伴随以肢体麻木、疲劳为主要表现的严重神经毒性,遂停止化疗,转为mRNA疫苗联合帕博利珠单抗治疗,共完成9个周期。

结果显示:根据实体肿瘤疗效评价标准(RECIST1.1),患者达到

部分缓解(PR),右肺病灶基本消失,左肺病灶及纵隔淋巴结显著缩小

(详见下图)。更为惊喜的是,治疗期间,

患者仅出现预期可控的发热或注射部位疼痛,无其他不良反应

,

不仅大幅减轻了治疗带来的痛苦,也显著提升了患者的生活质量

。

▼患者002癌症疫苗治疗前后的多个肿瘤病灶CT对比

▲图源“cell research”,版权归原作者所有,如无意中侵犯了知识产权,请联系我们删除

我国还有多款在研DC疫苗蓄势待发……

除了上面提到的几款在取得突破性进展的DC疫苗、mRNA疫苗外,我国还有多款在研的疫苗正在蓄势待发,并在国内多家癌症中心启动临床。

1)KSD-101:恒赛生物

KSD-101是恒赛生物自主研发的一款负载EB病毒相关类肿瘤复合抗原的人单核细胞来源自体DC疫苗,2024年3月,该疫苗的新药临床试验(IND)申请获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,KSD-101也成为了

我国首个获得美国FDA IND批件的自研DC疫苗产品

!

2)MASCT-I:恒瑞源正

MASCT-I是由恒瑞源正自主研发的一款1类细胞治疗产品,其活性成份包括负载多种肿瘤相关抗原的成熟自体树突状细胞(DC细胞)、DC细胞活化扩增的自体效应T淋巴细胞(T细胞)。

在2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,公布了“MASCT-I治疗转移性尿路上皮癌的1期临床研究(NCT03034304)数据”,其2期临床研究已获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准!

3)靶向Survivin DC细胞注射液:启辰生生物

靶向Survivin DC细胞注射液是启辰生生物研发的一款针对原发性脑胶质母细胞瘤的抗原mRNA负载的树突状细胞(DC)产品,同时也是世界首款靶向Survivin的针对脑胶质母细胞瘤的mRNA-DC肿瘤疫苗!其治疗目的在于帮助患者清除术后残留的癌细胞、预防肿瘤的复发及转移、延长患者的生存期。前期临床探索性研究数据显示,1例患者在治疗后,总生存期已超5年!

4)CUD002:康德赛医疗

CUD002是康德赛医疗自主研发的一款针对卵巢癌的个体化mRNA编辑的DC肿瘤疫苗,根据患者独特的突变信息定制设计并制造而成,值得一提的是,它是我国首款用于卵巢癌治疗的新生抗原的mRNA编辑DC肿瘤疫苗!其临床试验默示许可已于2023年9月,获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准,拟用于难治性/耐药复发性卵巢癌的治疗。

5)ZSNeo-DC1.1:中生康元

ZSNeo-DC1.1注射液是中生康元自研的一款新型个性化树突状细胞疫苗,其临床试验默示许可已获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准,用于泛癌种恶性实体肿瘤的治疗。值得一提的是,它是我国首个进入注册临床研究阶段的负载多个肿瘤新生抗原肽的治疗性肿瘤DC细胞产品!

6)CAR-DC癌症疫苗:翊博生物

CAR-DC癌症疫苗是一款利用工程化树突状细胞扩增技术(CelArts-DC),对外周血中的原代DC亚群进行选择性扩增,从而成功攻克了以往在 DC 细胞应用过程中所面临的DC细胞来源少、对免疫系统要求较高等诸多应用难点问题。

小编寄语

癌症疫苗经过数十载的发展,逐渐从实验室转向临床研究。迄今为止,美国国立卫生研究院(NIH)临床试验网站上,收录的处于研发阶段的肿瘤疫苗项目多达7000余项,其中包含mRNA疫苗、树突细胞(DC)疫苗、个性化新抗原疫苗等诸多类型。小编也期望随着越来越多的癌症疫苗相继问世,未来能创造出更多的抗癌奇迹!

参考资料

[1]Yu Y J,et al.Preliminary clinical study of personalized neoantigen vaccine therapy for microsatellite stability(MSS)-advanced colorectal cancer[J].Cancer Immunology, Immunotherapy,2023: 1-12.

https://link-springer-com.libproxy1.nus.edu.sg/article/10.1007/s00262-023-03386-7

[2]Guo Z,et al.Durable complete response to neoantigen-loaded dendritic-cell vaccine following anti-PD-1 therapy in metastatic gastric cancer. NPJ Precis Oncol.2022 Jun 3;6(1):34.

https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41698-022-00279-3

[3]Wang B,et al.Personalized mRNA vaccine combined with PD-1 inhibitor therapy in a patient with advanced esophageal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res. 2024 Aug 25;14(8):3896-3904.

https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy1.nus.edu.sg/articles/PMC11387870/

[4]Wang X,et al.Combination therapy of KRAS G12V mRNA vaccine and pembrolizumab: clinical benefit in patients with advanced solid tumors[J]. Cell Research, 2024, 34(9): 661-664.

https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41422-024-00990-9

[5]Liang P,et al.A first-in-human study to evaluate a personalized neoantigen-based mRNA-loaded dendritic cell vaccine, in combination with ablation, in patients with hepatocellular carcinoma[J]. 2024.

https://ascopubs-org.libproxy1.nus.edu.sg/doi/abs/10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.e14513

本文为全球肿瘤医生网原创,未经授权严禁转载

疫苗临床申请信使RNA临床研究

2025-06-30

·药事纵横

新生抗原(Neoantigen)因其高度特异且能引发强效免疫应答的特性,已成为肿瘤免疫治疗领域备受瞩目的靶点。它们能够有效激活针对肿瘤的特异性T细胞,为攻克癌症带来了新的可能。围绕新生抗原的药物开发策略多样,涵盖了疫苗设计、过继性细胞疗法以及抗体药物等前沿方向,共同指向癌症治疗的新突破。得益于基因测序与质谱分析技术的飞速进步,研究人员如今能更深入地探究肿瘤新生抗原,实现对其免疫原性的精准识别与高效筛选一、新生抗原的发现与意义肿瘤新生抗原的概念起源于20世纪80年代。De Plaen教授团队在研究小鼠P815肿瘤模型时,观察到肿瘤细胞因体细胞突变产生的多肽可被T细胞识别,这一发现证实了新生抗原的存在[1]。肿瘤新生抗原是一类独特的肿瘤特异性抗原,其生成基础为肿瘤细胞基因的突变事件。其生物学特性表现为:能够在细胞表面被加工并经由主要组织相容性复合物(MHC)分子呈递,从而被T细胞有效识别。该识别事件是启动机体针对肿瘤的免疫应答的关键,为肿瘤免疫治疗策略的创新提供了可能[2]。一个核心特征是,新生抗原的表达严格限定于发生突变的肿瘤细胞,而正常组织细胞则不表达。正是这种表达上的差异,使得新生抗原能够诱导出高度特异性的抗肿瘤T细胞免疫,并有效避免对非肿瘤组织的非特异性损伤(即“脱靶”效应)。鉴于这些关键特性,新生抗原已成为基于T细胞的肿瘤免疫治疗领域备受瞩目的理想靶点,其在治疗潜力及临床转化方面的广阔前景,为肿瘤治疗带来了新的希望。具体而言,新生抗原的重要意义主要体现在以下几个方面:1)高特异性:新生抗原仅在肿瘤细胞中特异性表达,正常组织或细胞中不存在,这使得基于新生抗原的治疗能够精准地针对肿瘤细胞,避免对正常组织造成损伤,减少治疗的副作用。2)高免疫原性:新生抗原会被免疫系统视为外来抗原,不受免疫耐受的影响,能够激活自身特定的免疫细胞,如T细胞,发起免疫反应,进而杀伤肿瘤细胞。3)预测疗效:新生抗原可以作为肿瘤生存预后和免疫检查点阻断反应的前瞻性预测指标,帮助医生更好地评估患者的病情和治疗效果,为制定个性化的治疗方案提供依据。二、基于新生抗原的靶向药物研发策略2.1 新生抗原疫苗1)多肽疫苗:通过合成与新生抗原对应的多肽片段,将其作为疫苗成分,刺激机体的免疫系统产生针对新生抗原的免疫反应。多肽疫苗的优点是直接、成药性以及安全性相对较好、基础数据多,但不同序列多肽的理化性质差异较大,工艺路线和质量标准研究的难度较大。2)核酸疫苗:包括mRNA疫苗和DNA疫苗,在个性化新生抗原疫苗研发方面具有重要作用。其中,mRNA疫苗是将编码新生抗原的mRNA序列导入细胞,细胞会根据mRNA的指令合成新生抗原蛋白,从而激活免疫系统。DNA疫苗则是将编码新生抗原的DNA片段导入细胞,细胞先将DNA转录为mRNA,再翻译成新生抗原蛋白。值得注意的是,核酸疫苗不受HLA限制,能够同时刺激细胞免疫与体液免疫,制备简单、不同序列的抗原物质的理化性质相差不大、易于生产。3)树突状细胞(DC)疫苗:利用树突状细胞作为抗原呈递细胞,将新生抗原负载到树突状细胞上,然后将这些负载了新生抗原的树突状细胞回输到患者体内,激活T细胞等免疫细胞,产生针对新生抗原的免疫反应。新生抗原的合成流程示意图(来源:参考文献[2])2.2 过继性细胞疗法1)肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)疗法:从患者的肿瘤组织中分离出TIL,这些TIL中富含新生抗原特异的T细胞。在体外对TIL进行扩增和活化,然后输回患者体内,同时给予大剂量白细胞介素-2等作为辅助因子,以增强TIL的功能和存活,从而实现对肿瘤细胞的杀伤。2)T细胞受体(TCR)基因和嵌合抗原受体(CAR)基因转导的T细胞治疗:将能识别肿瘤新生抗原的特异性TCR或CAR基因导入到患者外周血T细胞中,使其具有针对新生抗原的免疫活性,然后将这些基因修饰的T细胞输给患者,以直接杀伤表达新生抗原的肿瘤细胞。2.3 抗体药物开发1)双特异性抗体:一侧可以特异性结合CD3表面受体,另一侧则可以特异识别筛选到的新生抗原,从而将T细胞募集到肿瘤细胞周围,激活T细胞对肿瘤细胞进行杀伤。例如,研究人员将H2与结合T细胞受体CD3复合体融合,将其转化为基于T细胞的免疫治疗剂——双特异性单链介质H2-scDb,在小鼠模型中,显示出抑制肿瘤生长效果[3]。2)抗体-药物偶联物(ADC):将针对新生抗原的抗体与细胞毒性药物连接在一起,抗体可以特异性地识别并结合肿瘤细胞表面的新生抗原,然后将细胞毒性药物带到肿瘤细胞内部,发挥杀伤肿瘤细胞的作用。3)T细胞受体模拟(TCRm)抗体:通过聚焦肽-MHC复合物来识别细胞内新生抗原,比TCR具有更大的亲和力,可转化为多种治疗形式,包括全长抗体、抗体-药物偶联物和双特异性抗体等。双特异性抗体H2-scDb的作用机制示意图(来源:参考文献[3])三、基于新生抗原药物的研究最新管线状况目前,基于新生抗原的药物研究管线主要集中在肿瘤疫苗类。除此之外,也有一些管线分布于过继性细胞治疗类方面,例如在基因工程肿瘤免疫细胞研究管线赛道,北京马力喏生物的自体抗EGFRvIII CAR-T细胞已在复发性胶质母细胞瘤患者的试点项目中进行评估,科济的管线中也布局了一款EGFR/EGFRvIII双靶点CAR-T细胞治疗KJ-C2112。接下来,重点将对肿瘤疫苗类的研究管线展开讨论。3.1 mRNA肿瘤疫苗1)Moderna与默沙东的mrna-4157Moderna与默沙东合作的mrna-4157管线选择采用与pd-1抗体联合治疗的方案,目前处于II期临床阶段,评估在皮肤黑色素瘤完全切除且复发风险高的患者中,与单独使用派姆单抗相比,使用mrna-4157联合帕博利珠单抗进行术后辅助治疗是否能提高无复发生存率。数据显示,与单独使用pd-1相比,使用mrna-4157联合pd-1作为辅助治疗疫苗组的18个月无复发生存率(RFS)为78.6%,而pd-1组为62.2%,对于高风险黑色素瘤患者来说,相较于单独使用抗PD-1单抗,该联合疗法能够将患者复发或死亡风险降低44%。2)BioNTech的bnt122、ro7198457BioNTech的bnt122、ro7198457管线,基于mRNA的个体化肿瘤疫苗autogene cevumeran,目前该药物正在一项Ⅰ期临床试验中,对切除胰腺导管腺癌(PDAC)患者采用结合抗PD-L1抗体阿替唑单抗和化疗的方案,该试验的初步结果显示出良好的安全性和积极的临床活动迹象。3)斯微生物的swp1001斯微生物自主研发的编码新生抗原mRNA个性化肿瘤疫苗管线swp1001已在2022年1月获得澳洲Ⅰ期临床批件,并已经完成50ug剂量组爬坡入组工作,是世界范围内首个获得临床批件的国产自主研发mRNA个性化肿瘤疫苗,并且同步在国内多家医院开展iit研究。4)新合生物的xh101注射液新合生物自主开发的一款mRNA肿瘤新生抗原疫苗的新药临床试验申请(IND)已经在2023年3月4日获得国家药品监督管局药品审评中心(CDE)受理,xh101注射液是新合生物在全球首创的靶向胃癌公共新生抗原的治疗性mRNA肿瘤疫苗,该靶点为全球首创靶点。5)星锐医药的STR-V005STR-V005是星锐医药开发的一款靶向多种新生抗原的个性化肿瘤疫苗。2025年4月,星锐医药宣布其个性化肿瘤疫苗STR-V005已完成首例患者给药,拟联合PD1药物用于多种实体瘤的治疗。目前,其临床前和临床初步结果已展现出显著的免疫原性和良好的安全性。个性化肿瘤疫苗STR-V005患者给药示意图(来源:星锐医药)3.2多肽肿瘤疫苗1)Neon的neo-vaxNeon的neo-vax是基于肿瘤新生抗原的个性化多肽疫苗,目前处于Ⅱ期临床试验阶段,用于治疗黑色素瘤、肺癌、膀胱癌、胰腺癌、小儿脑肿瘤、结直肠癌等。2)杭州纽安津生物的注射用P01杭州纽安津生物的肿瘤新生抗原个体化多肽治疗性疫苗“注射用P01”临床试验申请(IND)已正式受理,成为国内首个正式受理的非细胞类的个体化肿瘤治疗性疫苗产品。3.3树突状细胞(DC)肿瘤疫苗1)中生康元的个性化DC疫苗中生康元的一项个性化DC疫苗注册临床申请获NMPA受理,该疫苗负载多个肿瘤新生抗原多肽,临床适应症为泛癌种实体肿瘤。2)LK101注射液由北京立康生命科技有限公司研发,是国内首个获批进入临床阶段的个性化肿瘤新生抗原疫苗,也是首个获批进入临床阶段的完全个性化的mRNA编辑产品。采用mRNA-DC疫苗形式,通过编码肿瘤新生抗原的mRNA体外转染树突细胞疫苗,用于治疗晚期实体瘤。3)CUD002注射液四川康德赛医疗科技有限公司研发,是国内首款基于患者肿瘤新生抗原的mRNA编辑DC肿瘤疫苗,用于治疗难治性/耐药复发性卵巢癌。4)多抗原自体免疫细胞注射液恒瑞源正(深圳)生物科技有限公司和恒瑞源正(上海)生物科技有限公司研发,活性成份包括负载多种肿瘤相关抗原的成熟自体树突状细胞和上述DC细胞活化扩增的自体效应T淋巴细胞,用于治疗晚期软组织肉瘤、恶性实体瘤等。四、面临的挑战以及未来研究方向新生抗原靶向药物的研发之路并非坦途,当前挑战重重。首要难题在于预测准确率不高,难以高效筛选出真正具有治疗价值的新生抗原。其次,这些抗原在癌细胞表面的表达量往往不足,导致药物难以精准“命中”。再者,患者个体间巨大的新生抗原差异,使得“通用型”药物的开发异常困难。最后,药物本身可能引发的免疫反应,对其安全性和有效性构成潜在威胁。面向未来,人工智能技术的发展为提高预测精度和筛选效能提供了契机[4]。纳米技术的突破可为药物提供更优的递送途径,改善其稳定性以及靶向性。除此之外,结合基因编辑、细胞治疗等多元技术手段,探索创新的联合治疗方案,被认为是克服现有障碍、推动该领域向前发展的关键,有望为肿瘤患者带来更为精准的治疗选择。主要参考资料:[1] De Plaen E, Lurquin C, Van Pel A,et al. Immunogenic (tum-) variants of mouse tumor P815: cloning of the gene of tum- antigen P91A and identification of the tum- mutation. Proc Natl Acad Sci U S A. 1988 Apr;85(7):2274-2278.[2] Zhang Z, Lu M, Qin Y, et al. Neoantigen: A New Breakthrough in Tumor Immunotherapy. Front Immunol. 2021 Apr 16;12:672356.[3] Hsiue EH, Wright KM, Douglass J, et al. Targeting a neoantigen derived from a common TP53 mutation. Science. 2021 Mar 5;371(6533):eabc8697.[4] Peng M, Mo Y, Wang Y, et al. Neoantigen vaccine: an emerging tumor immunotherapy. Mol Cancer. 2019 Aug 23;18(1):128.[5] 各企业研发管线新闻报告.作者介绍:Ketty,主要从事药物研发和科普,制药行业政策和发展研究工作。药事纵横投稿须知:稿费已上调,欢迎投稿

免疫疗法疫苗细胞疗法

2025-06-22

·信狐药迅

本周药品注册受理数据,分门别类呈现,一目了然。(6.16-6.22)新药上市申请无新药临床申请药品名称企业注册分类受理号CX1440胶囊杭州邦顺制药有限公司1CXHL2500603CX1440胶囊杭州邦顺制药有限公司1CXHL2500602HSK47388片海思科医药集团股份有限公司1CXHL2500601HSK47388片海思科医药集团股份有限公司1CXHL2500600磷酸泊沃昔替尼片海南德镁医药科技有限责任公司1CXHL2500599磷酸泊沃昔替尼片海南德镁医药科技有限责任公司1CXHL2500598磷酸泊沃昔替尼片海南德镁医药科技有限责任公司1CXHL2500597BAY 3713372 片拜耳医药保健有限公司1CXHL2500596BAY 3713372 片拜耳医药保健有限公司1CXHL2500595YH004胶囊杭州禹泓医药科技有限公司1CXHL2500592丁二酸复瑞替尼胶囊复星万邦(江苏)医药集团有限公司1CXHL2500591F-02-2-Na片广东横琴新创益生物医药有限公司1CXHL2500589F-02-2-Na片广东横琴新创益生物医药有限公司1CXHL2500588F-02-2-Na片湘北威尔曼制药股份有限公司1CXHL2500587SIM0508片上海先祥医药科技有限公司1CXHL2500584SIM0508片上海先祥医药科技有限公司1CXHL2500583ABSK043片上海和誉生物医药科技有限公司1CXHL2500582ABSK043片上海和誉生物医药科技有限公司1CXHL2500581雷美替胺双释片南京三迭纪医药科技有限公司2.2CXHL2500590FCZR博济医药科技股份有限公司2.2;2.4CXHL2500594FCZR博济医药科技股份有限公司2.2;2.4CXHL2500593注射用西罗莫司(白蛋白结合型)石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司2.2;2.4CXHL2500586奥曲肽长效注射液石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司2.2;2.4CXHL2500585重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) (复合佐剂)江苏立维斯德生物技术有限公司1.3CXSL2500498T3011疱疹病毒注射液苏州亦诺微医药科技有限公司1CXSL2500502多抗原自体免疫细胞注射液恒瑞源正(上海)生物科技有限公司1CXSL2500501CM336注射液康诺亚生物医药科技(成都)有限公司1CXSL2500503HX001注射液武汉厚先生物医药有限公司1CXSL2500499SA102-CAR-T注射液沈阳三生制药有限责任公司1CXSL2500497JLM019注射液杰库(上海)生物医药研究有限公司1CXSL2500496KN5501细胞注射液深圳恩瑞恺诺生物技术有限公司1CXSL2500488人脐带间充质干细胞注射液北京再生生物科技研究院有限公司1CXSL2500494脐带间充质干细胞注射液中科聚研(北京)生物科技有限公司1CXSL2500492注射用HS-20093上海翰森生物医药科技有限公司1CXSL2500490SY-005注射液苏州亚宝药物研发有限公司1CXSL2500489SHR-8068注射液苏州盛迪亚生物医药有限公司2.2CXSL2500495怡培生长激素注射液厦门特宝生物工程股份有限公司2.2CXSL2500493阿得贝利单抗注射液上海盛迪医药有限公司2.2CXSL2500491仿制药申请药品名称企业注册分类受理号小儿多种维生素注射液(13)亚宝药业集团股份有限公司3CYHS2502241比拉斯汀口崩片四川科伦药业股份有限公司3CYHS2502229丙酸氟替卡松吸入粉雾剂润生药业有限公司3CYHS2502219苯溴马隆片浙江华海制药科技有限公司3CYHS2502226氨基酸(15)腹膜透析液石家庄四药有限公司3CYHS2502220二硫化硒洗剂福元药业有限公司3CYHS2502216硝普钠注射液海南倍特药业有限公司3CYHS2502213硝普钠注射液广州世济医药科技有限公司3CYHS2502228膦甲酸钠注射液海南如康生物科技有限公司3CYHS2502204盐酸曲唑酮片合肥英太制药有限公司3CYHS2502177盐酸曲唑酮片合肥英太制药有限公司3CYHS2502176盐酸纳美芬注射液石家庄四药有限公司3CYHS2502174比拉斯汀口服溶液河南君善生物技术有限公司3CYHS2502169托吡酯口服溶液广州汉光药业股份有限公司3CYHS2502194硫代硫酸钠注射液中润药业有限公司3CYHS2502193硫代硫酸钠注射液中润药业有限公司3CYHS2502192盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液广州南新制药有限公司3CYHS2502188帕拉米韦注射液海南惠普森医药生物技术有限公司3CYHS2502187聚乙二醇4000散海南允鼎医药科技有限公司3CYHS2502186艾曲泊帕乙醇胺干混悬剂山东则正医药技术有限公司3CYHS2502182硝普钠注射液仁合益康汇泽药业河北有限公司3CYHS2502175氨磺必利口服溶液西洲医药科技(浙江)有限公司3CYHS2502146琥珀酸亚铁片郑州泰丰制药有限公司3CYHS2502145西格列汀二甲双胍缓释片保定天浩制药有限公司3CYHS2502158小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)燃点(南京)生物医药科技有限公司3CYHS2502157加巴喷丁口服溶液海南斯达制药有限公司3CYHS2502156乙酰半胱氨酸片华益药业科技(安徽)有限公司3CYHS2502155盐酸精氨酸注射液石家庄四药有限公司3CYHS2502154草酸艾司西酞普兰口服溶液武汉益博元医药科技有限公司3CYHS2502162硫酸长春新碱注射液海南倍特药业有限公司3CYHS2502160二十碳五烯酸乙酯软胶囊浙江沣华医药科技有限公司4CYHS2502243乙酰半胱氨酸注射液江西银涛药业股份有限公司4CYHS2502242苯磺酸左氨氯地平片苏州俞氏药业有限公司4CYHS2502240苯磺酸左氨氯地平片苏州俞氏药业有限公司4CYHS2502239注射用甲苯磺酸奥马环素苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司4CYHS2502238氧(气态)渭南市临渭区新永安医用氧有限责任公司4CYHS2502237甲钴胺片山西汾河制药有限公司4CYHS2502236枸橼酸钠血滤置换液广东科泓药业有限公司4CYHS2502235复方氨基酸注射液(18AA-VII)辰欣药业股份有限公司4CYHS2502233乙酰半胱氨酸注射液安徽金太阳生化药业有限公司4CYHS2502232注射用甲苯磺酸奥马环素海南合瑞制药股份有限公司4CYHS2502231硫酸艾沙康唑胶囊福安药业集团庆余堂制药有限公司4CYHS2502230氨吡啶缓释片石家庄四药有限公司4CYHS2502225溴芬酸钠滴眼液盈科瑞(珠海金湾)制药有限公司4CYHS2502224艾拉莫德片河北龙海药业有限公司4CYHS2502223硫酸氨基葡萄糖胶囊白云山东泰商丘药业有限公司4CYHS2502222瑞维那新吸入溶液广州大光制药有限公司4CYHS2502221聚乙烯醇滴眼液瑞海医药科技(山东)有限公司4CYHS2502218二十碳五烯酸乙酯软胶囊海南斯达制药有限公司4CYHS2502217二十碳五烯酸乙酯软胶囊苏州中化药品工业有限公司4CYHS2502215二十碳五烯酸乙酯软胶囊苏州中化药品工业有限公司4CYHS2502214聚乙烯醇滴眼液广州仁恒医药科技股份有限公司4CYHS2502212乙酰半胱氨酸注射液峨眉山通惠制药有限公司4CYHS2502211蛋白琥珀酸铁口服溶液山东新时代药业有限公司4CYHS2502210乙酰半胱氨酸注射液江苏宝东医药科技有限公司4CYHS2502209硫酸氨基葡萄糖胶囊安徽泰恩康制药有限公司4CYHS2502208蛋白琥珀酸铁口服溶液青岛黄海制药有限责任公司4CYHS2502227瑞维那新吸入溶液齐鲁制药有限公司4CYHS2502234达格列净二甲双胍缓释片(III)广州大光制药有限公司4CYHS2502207达格列净二甲双胍缓释片(II)广州大光制药有限公司4CYHS2502206达格列净二甲双胍缓释片(I)广州大光制药有限公司4CYHS2502205乌帕替尼缓释片重庆圣华曦药业股份有限公司4CYHS2502203他达拉非片海南赛立克药业有限公司4CYHS2502202他达拉非片海南赛立克药业有限公司4CYHS2502201他达拉非片海南赛立克药业有限公司4CYHS2502200盐酸戊乙奎醚注射液湖南一格制药有限公司4CYHS2502198盐酸戊乙奎醚注射液湖南一格制药有限公司4CYHS2502197贝美前列素滴眼液北京北陆药业股份有限公司4CYHS2502196乙酰半胱氨酸注射液安徽茂康药业有限公司4CYHS2502199瑞维那新吸入溶液四川普锐特药业有限公司4CYHS2502195盐酸曲唑酮缓释片华益药业科技(安徽)有限公司4CYHS2502179盐酸曲唑酮缓释片华益药业科技(安徽)有限公司4CYHS2502178中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve)江苏明德制药有限公司4CYHS2502173甲硝唑凝胶杭州和泽坤元药业有限公司4CYHS2502172盐酸乙哌立松片康普药业股份有限公司4CYHS2502170阿卡波糖片北京双鹭药业股份有限公司4CYHS2502168阿卡波糖片北京双鹭药业股份有限公司4CYHS2502167依折麦布辛伐他汀片安徽佳和药业有限公司4CYHS2502166草酸艾司西酞普兰片湖南千金湘江药业股份有限公司4CYHS2502191草酸艾司西酞普兰片湖南千金湘江药业股份有限公司4CYHS2502190草酸艾司西酞普兰片湖南千金湘江药业股份有限公司4CYHS2502189苯磺顺阿曲库铵注射液大道隆达(北京)医药科技发展有限公司4CYHS2502184雌二醇地屈孕酮片扬州奥锐特药业有限公司4CYHS2502183奥美沙坦酯氨氯地平片裕松源药业有限公司4CYHS2502171乙酰半胱氨酸注射液福安药业集团庆余堂制药有限公司4CYHS2502185盐酸氨溴索口服溶液石家庄凯达生物工程有限公司4CYHS2502181盐酸氨溴索口服溶液石家庄凯达生物工程有限公司4CYHS2502180恩格列净片浙江江北药业有限公司4CYHS2502147普瑞巴林胶囊石家庄市华新药业有限责任公司4CYHS2502144普瑞巴林胶囊石家庄市华新药业有限责任公司4CYHS2502143吸入用乙酰半胱氨酸溶液合肥力成药业有限公司4CYHS2502159注射用甲苯磺酸奥马环素四川美大康华康药业有限公司4CYHS2502153培哚普利叔丁胺片华益药业科技(安徽)有限公司4CYHS2502152培哚普利叔丁胺片华益药业科技(安徽)有限公司4CYHS2502151磷酸奥司他韦胶囊江苏诚康药业有限公司4CYHS2502150甲磺酸酚妥拉明注射液海南倍康医药科技有限公司4CYHS2502149氧(液态)石家庄陕鼓气体有限公司4CYHS2502148米格列醇片武汉维奥制药有限公司4CYHS2502165依折麦布片湖南千金湘江药业股份有限公司4CYHS2502164白消安注射液海南倍特药业有限公司4CYHS2502161溴芬酸钠滴眼液山东海山药业有限公司4CYHS2502163达格列净二甲双胍缓释片(I)天津力生制药股份有限公司4CYHS2502142雷珠单抗注射液杰科(天津)生物医药有限公司3.3CXSS2500067德谷门冬双胰岛素注射液宜昌东阳光长江药业股份有限公司3.3CXSS2500066德谷门冬双胰岛素注射液宜昌东阳光长江药业股份有限公司3.3CXSS2500065噁拉戈利片金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂3CYHL2500118噁拉戈利片金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂3CYHL2500117左甲状腺素钠口服溶液江苏贝美制药有限公司3CYHL2500116甲磺酸酚妥拉明滴眼液广州大光制药有限公司3CYHL2500114黄体酮阴道缓释凝胶河北新张药股份有限公司4CYHL2500115SYS6036注射液石药集团巨石生物制药有限公司3.3CXSL2500500进口申请药品名称企业注册分类受理号紫杉醇口服溶液DAEHWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2.4JXHS2500073紫杉醇口服溶液DAEHWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2.4JXHS2500072紫杉醇口服溶液DAEHWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2.4JXHS2500071马昔腾坦分散片Janssen-Cilag International NV5.1JXHS2500070匹妥布替尼片Eli Lilly Nederland B.V.5.1JXHS2500069匹妥布替尼片Eli Lilly Nederland B.V.5.1JXHS2500068Centanafadine持释胶囊Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.1JXHL2500152Centanafadine持释胶囊Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.1JXHL2500151Centanafadine持释胶囊Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.1JXHL2500150PF-07248144片Pfizer Inc.1JXHL2500149PF-07248144片Pfizer Inc.1JXHL2500148BI 907828片Boehringer Ingelheim International GmbH1JXHL2500147BI 907828片Boehringer Ingelheim International GmbH1JXHL2500146BI 907828片Boehringer Ingelheim International GmbH1JXHL2500145AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500109AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500108AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500107AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500106AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500105AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500104AZD8205AstraZeneca AB1JXSL2500103AZD6621AstraZeneca AB1JXSL2500090AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500096AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500095AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500094AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500093AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500092AMG 133Amgen Inc.1JXSL2500091注射用贝林妥欧单抗(皮下注射)Amgen Inc.2.1JXSL2500098注射用贝林妥欧单抗(皮下注射)Amgen Inc.2.1JXSL2500097注射用德曲妥珠单抗Daiichi Sankyo, Inc.2.2JXSL2500101比奇珠单抗注射液UCB Pharma S.A.2.2JXSL2500100比奇珠单抗注射液UCB Pharma S.A.2.2JXSL2500099DS-1062aDaiichi Sankyo, Inc.2.2JXSL2500102中药相关申请药品名称企业注册分类受理号通窍静眩颗粒九华华源药业股份有限公司1.1CXZL2500040注:绿色字体部分为潜在首仿品种;不包含原料药、医用氧、注射用水、氯化钠或葡萄糖注射液等申请,不包含再注册、一次性进口、技术转移、复审申请。

疫苗申请上市

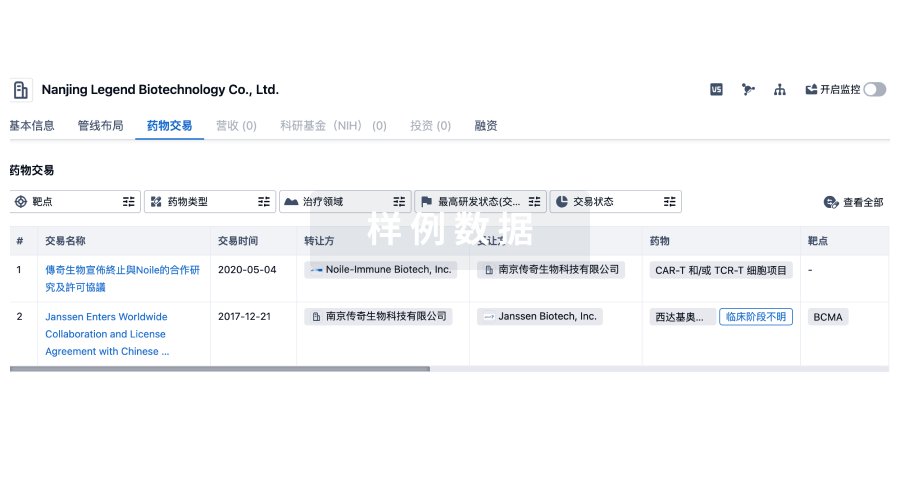

100 项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

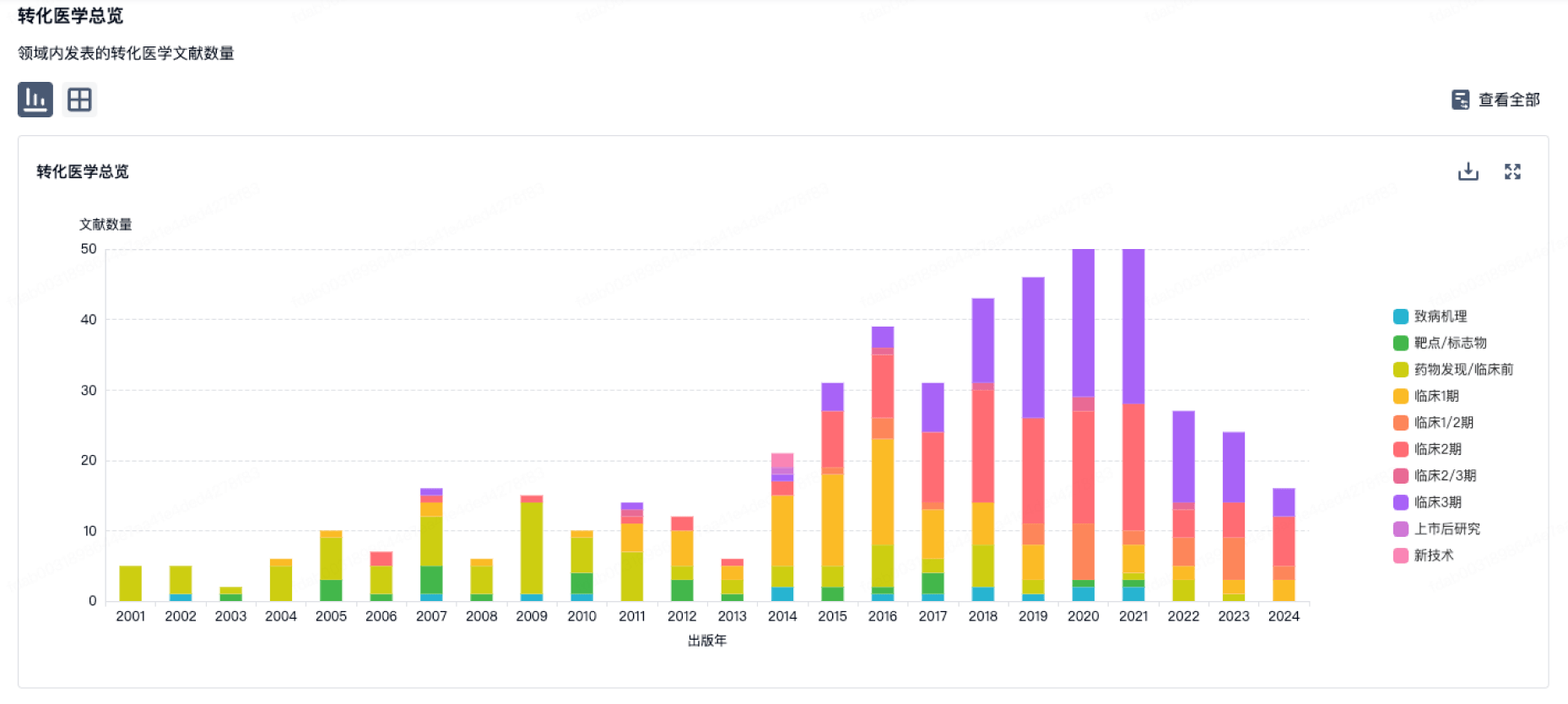

100 项与 恒瑞源正(上海)生物科技有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

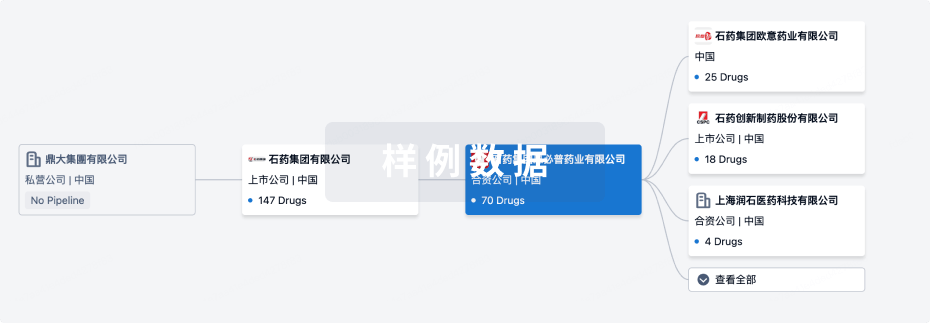

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年10月01日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

4

4

临床前

临床1期

2

1

临床2期

其他

2

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

HRYZ-T101 | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床1期 |

HRYZ-T102 ( AFP ) | 肝细胞癌 更多 | 临床1期 |

MAGEA4靶向TCR-T(恒瑞源正) ( MAGEA4 ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |

pan-HLA-A02 restricted AFP targeting TCR-T(HRYZ) ( AFP ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |

E7 inhibitors(HRYZ BIOTECH Co., Ltd.) ( HPV E7 ) | 宫颈癌 更多 | 临床前 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

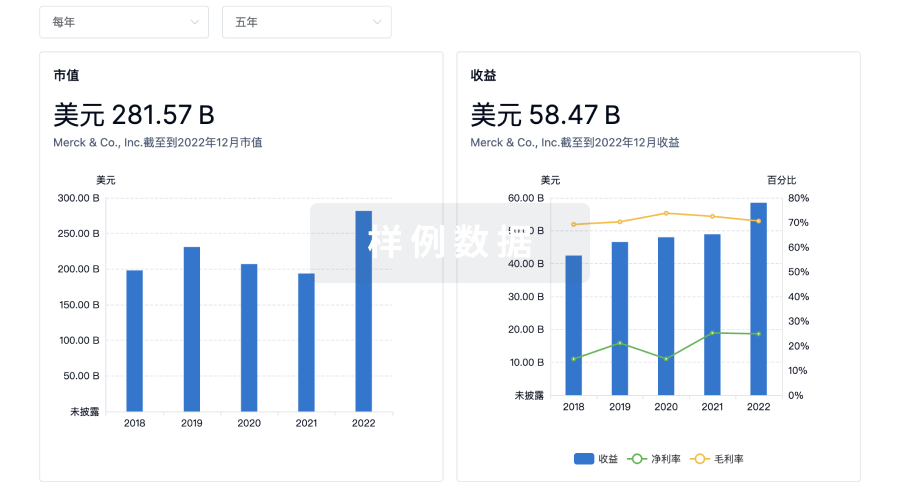

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

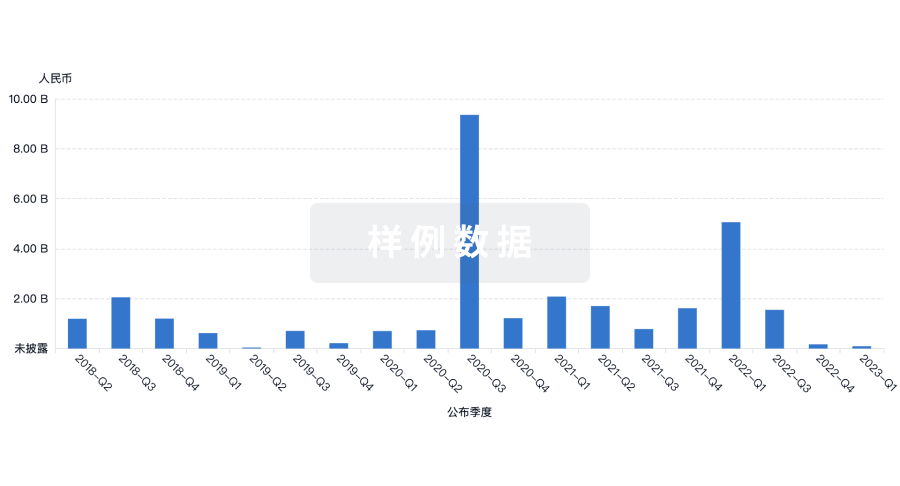

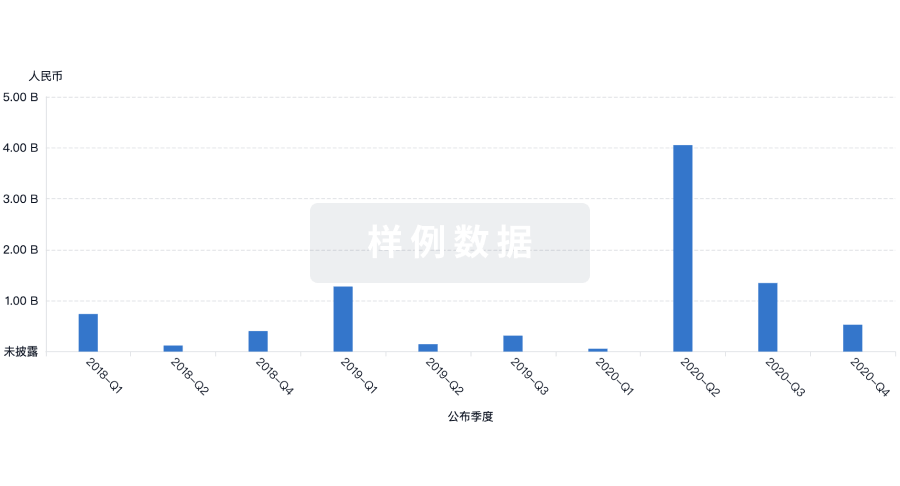

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用