预约演示

更新于:2025-05-07

Xenikos BV

更新于:2025-05-07

概览

关联

3

项与 Xenikos BV 相关的药物作用机制 CD3ε抑制剂 [+1] |

在研机构- |

原研机构 |

在研适应症- |

最高研发阶段终止 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 CD7抑制剂 |

在研机构- |

原研机构 |

在研适应症- |

非在研适应症 |

最高研发阶段终止 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 CD7抑制剂 |

在研机构- |

原研机构 |

在研适应症- |

非在研适应症 |

最高研发阶段终止 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

3

项与 Xenikos BV 相关的临床试验NCT04934670

A Phase 3, Randomized, Open-Label, Multicenter Study, to Compare T-Guard to Ruxolitinib for the Treatment of Patients With Grade III or IV Steroid-Refractory Acute Graft-Versus-Host Disease (SR-aGVHD)

This is an open-label, randomized, Phase 3, multicenter trial, which has been designed to compare the efficacy and safety of T-Guard to ruxolitinib in patients with Grade III or IV Steroid-Refractory acute Graft-Versus-Host Disease (SR-aGVHD). The primary hypothesis is that T-Guard treatment will improve the Day 28 complete response (CR) rate in patients with Grades III and IV SR-aGVHD compared to ruxolitinib.

开始日期2022-06-16 |

申办/合作机构  Xenikos BV Xenikos BV [+4] |

NCT04128319

An Open-Label, Single-Arm, Multicenter Study, of Combination Anti-CD3/CD7 Immunotoxin (T-Guard) for Steroid-Refractory Acute Graft-versus-Host Disease)

The study is designed as an open-label, single arm Phase III, multicenter trial to evaluate the efficacy and safety of T-Guard treatment in patients with Steroid-Refractory acute Graft versus Host Disease (SR-aGVHD).

开始日期2019-11-21 |

申办/合作机构  Xenikos BV Xenikos BV [+4] |

NCT02027805

A Phase I/II Multicentric Study to Determine the Safety and Efficacy of a Combination of Anti-CD3 & Anti-CD7 Ricin A Immunotoxins (T-Guard) for the Treatment of Steroid-resistant Acute Graft-versus-Host Disease.

In this study, a combination of two antibodies both conjugated to a cell-killing toxin (so-called immunotoxins) will be evaluated. The antibodies are directed against T-cell antigens 'cluster of differentiation 3 antigen' (CD3) and CD7. Previous in vitro studies have demonstrated that this particular immunotoxin-combination, named T-Guard, acts synergistically in eliminating T cells with a preference for killing activated T-cells. In a subsequent clinical pilot-study, T-Guard has generated encouraging results when applied as third-line therapy for patients suffering form steroid-resistant acute Graft-versus-Host Disease (GVHD). Extensive biological and clinical responses could be noted in the absence of severe acute toxicities. Building on these results, the current study aims at evaluating the safety and efficacy of T-Guard for treating steroid-resistant GVHD when administered in an earlier phase of the disease process, i.e. as second-line instead of as third-line therapy.

开始日期2014-03-05 |

申办/合作机构 |

100 项与 Xenikos BV 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Xenikos BV 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

28

项与 Xenikos BV 相关的新闻(医药)2024-04-24

·药智网

免疫治疗在近三十年蓬勃发展,并取得了众多成果。发现肿瘤细胞表面抗原,打通肿瘤免疫逃逸机制,探索细胞因子和抗体,为免疫治疗提供了新的靶点和手段。CAR-T细胞疗法和PD-1抑制剂等新型免疫治疗方法问世,为癌症治疗带来了革命性的突破。CAR-T(Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy嵌合抗原受体T细胞免疫疗法)在白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等疾病治疗中展现出的惊艳效果,使其成为目前全球肿瘤免疫治疗领域中最为火热的研究领域。但是在实体肿瘤的治疗上,CAR-T的表现始终不够理想。首先,CAR结构设计对于CAR-T细胞在体内的激活非常关键,在实体瘤中对CAR结构的设计要求更高,这是对团队在技术和经验上的双重考验。在技术原理上,实体瘤的空间结构对CAR-T细胞浸润有一定阻碍作用,使得实体瘤内部无法接触到CAR-T细胞,且内部还存在对CAR-T细胞有抑制作用的细胞和分子,肿瘤细胞依旧在疯狂生长。另一方面,在杀伤实体瘤时,CAR-T细胞耗竭严重,在体内的扩增能力将大大降低,治疗效果也就大打折扣。01“重启”免疫系统,分化抗肿瘤T细胞针对免疫治疗的现状,我们应该怎样来提高免疫治疗的效果?迄今为止,被广泛应用的一些免疫疗法主要是通过外力来实现免疫功能的改善,并没有实现通过对内部免疫系统的改造,进而实现免疫功能的自主且长期的转变。如果能够“重启”体内免疫细胞的功能,使机体自发地抵御肿瘤细胞的侵蚀,或可为目前最理想的免疫疗法思路。将“筋疲力尽”或已经免疫逃逸的现有免疫细胞(主要针对T细胞)进行彻底清除,迫使人体免疫系统能够产生不携带免疫记忆的全新T细胞,完成免疫功能的“重启”。该类T细胞将分化成抗肿瘤能力更强的T细胞,逆转免疫系统耗竭,使人体恢复到一个健康的状态。根据这一开发思路,CAMPATH®(抗CD52单抗)、Thymoglobuline®(兔抗腺细胞球蛋白)T Guard(ADC药物)等“先行者”已经进行了相关探索。图1 免疫重启疗法相关药物介绍数据来源:药智数据,药智咨询整理2001年5月7日,美国初次批准CAMPATH®上市,后又在欧洲、加拿大、日本、韩国、中国台湾、中国香港等国家和地区上市,被批准作为B细胞慢性淋巴细胞白血病(B-CLL)的注射治疗药物。2008年8月27日,赛诺菲安万特研发的Thymoglobuline®获批上市,目前已批准用于移植物抗宿主病、再生障碍性贫血、移植排斥反应的相关治疗,以及预防移植排斥反应和移植物抗宿主病。根据药智数据库统计,2023年Thymoglobuline®在中国地区共销售25.99万剂,销售额近6.2亿元人民币。T-Guard是Xenikos自Henogen处引进的一款ADC混合制剂,在2023年3月因安全性问题被迫终止在GvHD的III期临床研究。虽然上述药物均能够发挥清除T细胞的功能,但清除方式均不具有特异性,且CAMPATH®和Thymoglobuline®清除效果不完全,T-Guard更是存在安全性问题。02多项适应症齐开临床试验,VG712或为最理想免疫疗法由此可见,重启免疫细胞的功能并非简单地杀死T细胞就能够实现,真正“重启”细胞免疫功能的药物应该具备特异性高、亲和力强、清除彻底、作用短暂且安全性高等特点。图2 免疫细胞功能重启药物的条件数据来源:药智数据,药智咨询整理1994年,David Neville博士、HUAIZHONG HU(胡怀忠)博士开始针对CD3靶点的双价毒素蛋白分子构建和机理进行验证,打通并简化相关生产工艺,开创了免疫毒素领域的研究先河。2008年,David Neville博士、Yuan-Yi Liu博士和Jung-Hee Woo博士联合创立了Angimmune公司,团队联合哈佛大学、路易斯维尔大学将该项研究推进到适应症及安全性探索阶段,相继完成了有关器官移植、皮肤T细胞淋巴瘤、PD-1实体瘤联合疗法等方向的临床前/临床I期研究,并申请了相关发明专利。2014年取得FDA孤儿药资格认定,2016年因其临床显著疗效取得FDA快速审评资格。2023年2月,NIH批准成都维瑾柏鳌生物医药科技有限公司(以下简称:维瑾生物)下属美国子公司、香港子公司获得该管线的全球独家商业开发权,现管线名为VG712。VG712是一种针对T细胞CD3位点的抗体结合域片段,与经过改造的白喉毒素进行融合的二价融合蛋白,可以通过与T细胞特异性结合后进行内吞,在胞内释放毒素杀死T细胞。发展至今,VG712已成为目前最有希望实现免疫细胞功能重启的药物。相关现有研究表示,VG712可在短时间内彻底清除人体内的T细胞,从而促使细胞免疫系统进行重启,产生大量新T细胞,从此恢复正常的免疫功能。该方法能够提高T细胞长期识别和攻击肿瘤细胞的能力;诱导器官移植后的免疫耐受,提高器官的功能和生存期;特异性清除淋巴系统中的T细胞,最大程度地提高CAR-T疗法的治疗效果和安全性,改善癌症患者的结果;降低T细胞对自身器官的攻击,改善T细胞介导的自身免疫性疾病的进展;以及清除艾滋病患者体内的T细胞潜伏病毒库,逆转耐药病人的病情等。根据公开临床研究结果,美国开展的CTCL临床I期研究已经证实VG712能在4天内快速有效清除病人体内T细胞,14天内T细胞恢复至治疗前水平,且专门抗肿瘤的CD8记忆性T细胞比治疗前增长20倍。并且,多例晚期的皮肤T细胞淋巴瘤病人已经实现临床治愈,让VG712在机理和疗效上获得了双重认可。动物试验表明,VG712与已经上市的T细胞清除药物相比,不仅可以有效清除循环系统里面的T细胞,还可以有效清除器官里面的T细胞。根据维瑾生物对VG712的发展规划,2024年将开展皮肤T细胞淋巴瘤(CTCL)在美国的确证性临床研究,同时,也将准备启动肾器官移植后免疫耐受诱导的I期临床研究、激素耐药后GvHD的I期临床研究、CAR-T治疗前的清淋处理的I期临床研究。在艾滋病、自身免疫疾病等领域的研究也正在寻找合作伙伴共同推进。03销售额预计超700亿美金,免疫治疗迎来新希望VG712带来细胞免疫功能重启的新希望,开拓了免疫治疗领域的新方向,将在抗肿瘤、诱导免疫耐受、器官移植、CAR-T治疗前的清淋处理等方面取得重大突破。据药智咨询评估,目前进展最快的适应症CTCL有望在上市后5年(2029年-2033年)在全球市场(美国、欧洲、中国、东南亚市场)累积实现5.39亿美元的销售。销售额预计在2038年达峰,年销售峰值2.68亿美元,上市10年(2029年-2038年)可在全球市场累积创造16.79亿美元的销售。综合现有临床适应症,根据rNPV估值法,VG712在计划上市十年内(2028年-2038年)全球市场销售额约为739.33亿美元。在CAR-T治疗前的清淋处理、器官移植后免疫耐受诱导、激素耐药后GvHD、自身免疫性疾病、艾滋病等领域,临床需求明显,且现有上市产品痛点较多,结合VG712创新的治疗原理和优秀的临床表现,该管线均有望在上市当年便实现超过3亿美元的市场销售额。一种真正自主、长期发挥作用的免疫疗法,VG712或将开辟肿瘤治疗的第三条路线,成为免疫治疗领域未来二三十年中必不可少的药物。前有“司美格鲁肽”这样的千亿级大单品,VG712是否会是下一个?声明:本内容为作者独立观点,不代表药智网立场。如需转载,请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉,请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | 金银花转载开白 | 马老师 18996384680(同微信)如需定制医药咨询服务,请扫描下方二维码咨询! 阅读原文,是受欢迎的文章哦

免疫疗法细胞疗法抗体药物偶联物上市批准

2024-03-14

·药时代

对于生物技术行业来说,2023年是经济不确定的一年,这导致资金短缺,创下了Biotech破产的纪录。根据美国SEC的数据,2022年曾被称为10年来破产率最高的一年,有8家Biotech申请了破产保护,而2023年则以高达41家Biotech宣布破产抢走了这一名头。在《2024年生命科学交易趋势与展望》报告中,Ropes & Gray律师事务所指出,去年之所以出现如此多的破产案例,部分原因是2021年的债务融资激增,以应对当年的利率下降。虽然2022年开始,利率回升,债务融资率回落,可前一年埋下的风险最终还是爆发了。值得注意的是,Biotech破产的信号延续到2024年。1月,Humanigen、Athersys等Biotech纷纷进入关停阶段,国内行业同样不乏坏消息。尽管今年开局并不乐观,但生物制药行业接下来能否变得乐观?如果可以,那些活下去的Biotech又需要做对什么?激增的裁员与破产低利率时期企业通常会选择债务融资,近年来,该工具也在生命科学领域流行起来。随着利率下降,Biotech纷纷向银行寻求资金,但2022年利率上升,使得该行业又重新收紧债务融资的缰绳。这种融资的高比率导致2023年许多企业陷入困境,例如整个行业的裁员浪潮。许多Biotech大刀阔斧进行裁员,甚至连MNC同样不例外:血液制品巨头Grifols裁员2300人,武田裁员1500多人,渤健、基因泰克和赛默飞的裁员规模也达到1000多人。尽管不幸,如此局面也属意料之中。当投资者为生物技术领域提供资金的意愿降低时,该行业的大多数公司,无论是大型制药公司还是初创企业,都借助裁员来应对通货膨胀,保住资本。像已有近20年历史的Infinity Pharmaceuticals,在与MEI Pharma的合并提案被后者否决后,裁减了78%的员工。卖身本是这家英国公司的最后一根救命稻草,MEI将提供1亿美元资金,可以支持它持续运营到2025年,开发其3种癌症候选药物。但由于未能获得股东批准,MEI取消了该计划。裁员之后,Infinity于去年9月申请破产。2023年申请破产的明星Biotech之一,是Sorrento Therapeutics。一些人业内人士认为,这家Biotech的策略颇为冒进。在艾森医药核心产品第三代EGFR-TKI上市迟迟未果的情况下,2021年4月,Sorrento宣布以4.88亿美元的对价将其收购。可后来,豪森药业、艾力斯等产品上市,Sorrento却始终等不到获批。此外,受一系列的法律纠纷影响,Sorrento本不富裕的资金储备变得更加捉襟见肘。遇上资本寒冬,运营更显艰难。有意思的是,2020年1月,行情尚且较好时,Sorrento曾拒绝了一项最高可达9.33亿美元的收购邀约。整体来说,成立时间较长,并不意味着能免受倒闭危机困扰。不过,去年关停的Biotech中,很多都起步于2010年之后,有的甚至仅有2到3年的历史,包括开发眼科基因疗法的Vedere ll、研究微生物组的Federation Bio,以及专注开发靶向细胞凋亡抗肿瘤产品的BAKX Therapeutics等。缘何落入经营困境?想要回答这股浪潮还会持续多久,就需要厘清导致不幸案例的原因。纵观Biotech的关停声明,大部分将此举归咎为经济环境的惨淡,使得既往的融资市场难以维持。这也是Sarah Stevens的看法,她是Azzur Labs和Azzur Cleanroomson Demand的总裁,Azzur集团主要向制药企业提供从discovery到delivery的服务。Stevens表示,宏观上,后COVID时代的全球经济状况不稳定、供应链逆风和通货膨胀,都导致融资环境更具挑战性。而从科学角度说,生产工艺等方面的创新障碍,制约了Biotech跟上CGT等赛道的机遇。例如,细胞疗法公司Athenex在去年5月宣告结束。FDA在其I期神经母细胞瘤临床试验中发现一名患者死亡后,对其候选药物实施了临床搁置。此前,Athenex还遭遇过一些挫折,口服化疗药物被FDA拒绝批准,公司进行裁员。作为创新驱动的公司,项目的进展往往与Biotech一荣俱荣。而临床失败,也是影响Biotech式微的一大原因。类似的案例可谓比比皆是。2023年1月申请破产清算的Tricida,3个月前曾宣布,其核心管线veverimer的III期临床错过主要终点;同样在1月,Xenikos也透露旗下抗体组合疗法的III期临床终止,原因是达到协议规定的60天死亡率停止边界,随后该公司计划关停。押注热门领域,比方说减重,亦需要面临巨大的失败风险,尤其是在诺和诺德、礼来等巨头抢先一步的时候。9 Meters原打算在去年下半年对一种候选肥胖药物NM-136进行人体测试,该药通过靶向GLP发挥作用。不过很快,它就申请破产保护。这一定程度与项目运营策略、效率有关。实际上,2022年,9 Meters在一项针对乳糜泻患者的III期试验失败。该公司虽然做了方向转型,瞄准几种与COVID病毒相关的疾病,包括儿童多系统炎症综合征和长期COVID,进展却都不及预期。细胞疗法领域,Athersys去年在测试其干细胞平台治疗缺血性中风的中期试验折戟,因为其300名患者的样本量不足以达到主要终点。而后,该Biotech申请破产,并将其资产出售给日本同行Healios。新药研发受挫并不罕见。经济和科学上的许多因素,都会影响成功与失败之间的界限。Stevens说,即使行业近来在生物制药方面取得了令人惊叹的进步,要开发出安全有效的新靶点疗法,仍然具有挑战性。Biotech续命“三板斧”01.采用其他融资方法一些Biotech,正尝试将特许权使用费融资作为逃离破产结局的一种方式。与债务和股权融资不同,特许权使用费融资允许寻求资金的Biotech不受外部干预。换句话说,掌控权还在创始团队手中,他们不受立即还款的约束,甚至不受短期期限的约束。因此,Biotech无需稀释所有权,就能继续开展研发项目。生物制药领域,Royalty Pharma、Blackstone和Healthcare Royalty Partners等投资者,在特许权使用费融资领域处于主导地位,它们占了特许权使用费交易额的71%。但最近,根据研究机构ZS的一份报告,其他参与者已推动近一半的特许权使用费融资市场份额。该报告指出,规模较小的Biotech求助于这类融资,主要是为了推进其后期资产或支持早期商业化。50%以上的特许权使用费融资交易,都是在Biotech候选药物申请获得FDA批准后才完成的。尽管越来越多的Biotech采用这种融资方式来替代传统融资,但它并非没有风险。如果公司没有足够的收入来偿还投资者,最终欠下的钱可能会超过公司的价值。此外,赠款也是生物制药领域获得资金的方式,它最大好处是无需偿还,但寻找赠款却十分困难。还需要考虑到,大多数赠款往往是一次性的,在这个意义上,它也不是很可靠的融资形式。02.寻找合作伙伴Stevens指出,在经济动荡时期,伙伴关系可以帮助Biotech避免破产,加强创新。面对融资更具挑战性的环境,需要更大的创造力。Stevens补充说,伙伴关系和协作的发展,有助于后续的合并或收购。将资产整合,是一种促进发展的方式,否则它们可能会因技术平台和能力而处于废置状态。近期的例子,包括再生元和Intellia关于CRISPR疗法的合作,以及阿斯利康对Cellectis的CGT产品的投资。1月,另一家制药巨头诺华,也在Voyager基因治疗方面花费了大量资金。Voyager与诺华的合作可追溯到2022年3月,当时,诺华向这家AAV载体开发公司支付5400万美元预付款,并设定了高达17亿美元的里程碑付款和特许权使用费。一年后,诺华行使选择权,在之前5400万美元预付款的基础上,再额外支付2500万美元预付款,Voyager还有资格获得高达6亿美元的相关潜在开发、监管和商业里程碑付款,以及相关产品的特许权使用费。2024年伊始,Voyager又从诺华获得1亿美元预付款,后续里程碑付款和特许权使用费总额高达12亿美元。03.设定合适的估值无论是传统的风险融资,还是其他募资方式,切合实际的估值都至关重要。在BioSpace的一份报告中,Cassel Salpeter董事长James Cassel解释道,企业的估值直接影响到融资条件,最近很多Biotech都犯了高估自身价值的错误。Biotech可能必须考虑采取盈利、里程碑付款和其他类型的结构,因为它们真正需要的是投资方的进入、向前推动财务运转,而有些公司管理者对此抱有不切实际的想法。Cassel提醒,没有Biotech会因为股权稀释而破产,在很多时候,保留公司的一小部分股份,比拥有100%的公司要更好。投资银行Cassel Salpete医疗保健部门董事总经理Ira Leiderman也认为,虽然很难适应,但行业确实有必要重新评估Biotech以市场价或略低于市场价出售普通股的传统交易。“如果你不这样做,你就会破产。”Leiderman说,“你的钱会花光的。”04.2024年,能否乐观?1月,美国Biotech Humanigen正式提交了破产申请。某种程度上,这可以看作是一个象征,一个因为错失风口、回旋余地而成为过去式的代表。Humanigen试图把握COVID-19治疗药物的机会,但2022年就在临床上以失败告终。去年7月,Humanigen表示,预计将无法继续持续经营,并正在探索所有重组方案,其中可能包括启动破产或其他破产程序。最终,当所有选项被拿掉后,Humanigen不得不走上关停之路。但Humanigen的经历并不意味着今年该行业注定要失败。事实上,行业人士相信,美股IPO有望在今年反弹,随着该行业重新站稳脚跟,人们对其持谨慎乐观态度。Stevens认为,2024年剩余时间和2025年的乐观迹象越来越多。“投资界十分活跃,服务供应商也在不断发展,以满足生物制剂和药品生产的特殊需求。”她补充说。为确保生物技术治疗革命的全部潜力得以实现,合作伙伴关系与合作的重要性,将与日俱增。但回到中国,这个问题似乎还面临许多不确定性。成立7年的国内Biotech博际生物,1月已正式向杭州市余杭区人民法院提交破产清算申请。一个月后,联拓生物发布公告,称将在2024年基本完成全面关闭业务,在2027年上半年完全解散。前者以抗体发现和筛选技术、平台闻名,从成立到首个管线获批临床试验仅用2年时间。不过,自2021年3月到申请破产,博际生物再未披露新一轮融资。联拓生物有些不同。这家Biotech所要讲述到license in模式故事,已越发不受欢迎,一个显著的例子是,科创板等二级市场逐渐加强对Biotech原始创新能力的审查。从去年开始,联拓生物一转作风,频繁出售资产。随后,CEO、CFO接连离任,多少暗示了公司的管理问题。这些本土案例会是生物制药行业“暴雷”开始,还是泡沫出清的结束,想必答案在接下来的几个月就会变得更加明显。参考文献:1.Biotech bankruptcies: what to expect in 2024 following a record year? ;Labiotech2.Biotech Gets Creative to Avoid Bankruptcy in 2024;BioSpace3.COVID-19 treatment developer Humanigen files for Chapter 11 bankruptcy;Reuters4.拒绝卖身的“倒爷”Biotech,转眼进入关停倒计时;同写意封面图来源:123rf版权声明/免责声明本文为授权转载文章。本文仅作信息交流之目的,不提供任何商用、医用、投资用建议。文中图片、视频、字体、音乐等素材或为药时代购买的授权正版作品,或来自微信公共图片库,或取自公司官网/网络,部分素材根据CC0协议使用,版权归拥有者,药时代尽力注明来源。如有任何问题,请与我们联系。衷心感谢!药时代官方网站:www.drugtimes.cn联系方式:电话:13651980212微信:27674131邮箱:contact@drugtimes.cn430亿美元收购后,辉瑞重塑抗肿瘤版图BCMA ADC复活!退市后「群狼环伺」,归来前「一团乱麻」全球首款端粒酶抑制剂能否获批?为什么这场ODAC会议值得关注点击这里,欣赏更多精彩内容!

并购

2023-11-18

·动脉网

纵观整个商业发展史,破产、倒闭是绝大多数创业公司的宿命。但是,上市公司、独角兽、获得过多轮大额融资的明星公司在短期内接连宣布破产,就显得不那么正常了。根据外媒Fierce Biotech统计,截止10月30日,今年已关闭或计划关闭的生物技术公司已有22家,是去年的3倍之多。而且,就在11月,又有新的生物制药企业宣布关闭,未来两月或许还将有其他生物制药企业登上今年的死亡名单。(根据公开报道统计,2023年部分宣布关闭的生物制药企业)事实上,生物制药领域从年初就释放了强烈的悲观信号。1月,7家生物制药企业接连宣布关闭,给刚刚进入新一年的投资人与创业者浇了一盆冷水,行业也因此蒙上了一层阴影。2月,情况丝毫不见好转,甚至更加恶劣,有9家生物制药企业先后宣布关闭或破产清算。在这些企业的关停声明中,大部分公司将关闭原因归咎于“当前充满挑战的融资环境,难以维持公司发展所需的时间和资金”。但是,深究发现,原因并不如此简单。资本寒冬不背锅,这些企业倒闭主要是内因虽然全球资本市场进入了寒冬期,生物制药企业的融资较往年更加困难。但是,融资环境变差并不是这些企业倒闭的主要原因,融资问题在所有倒闭因素中的占比或许都不到10%。通过详细梳理,这些倒闭的生物制药企业,绝大部分都是因为自身因素而关闭。第一,临床试验失败是这些企业决定破产的最主要因素。在统计的30多家企业中,约有50%是因为核心管线的临床试验失败而选择破产清算。例如,生物制药公司Tricida在2022年10月公布其核心管线veverimer的III期临床试验未达到主要终点,后于2023年1月申请破产清算;荷兰生物技术企业Xenikos在2023年1月宣布其抗体组合疗法与Incyte JAK抑制Jakaf的III期临床试验由于达到协议规定的60天死亡率停止边界而终止,并计划关停公司。另外,许多曾备受资本市场关注的生物制药公司也因临床试验失败而倒闭关门。曾获得诺和诺德、辉瑞等知名公司上亿美元投资的Aristea在2023年2月宣布:鉴于正在进行的Ⅱ期临床试验中的安全性结果,已停止RIST4721的开发项目。随着该项目的结束,Aristea也迅速关停。第二,项目推进缓慢,企业融资困难是另一原因。例如,成立于2013年的红细胞疗法(RCT)鼻祖Rubius Therapeuticss,如今已启动清算和解散程序。此前,Rubius曾在七年内完成超7亿美元融资。从2013年到2017年,Rubius几乎都在构建RCT平台。直到2018年,Rubius在完成C轮融资时,其资金用途是加速第一波RCT产品的开发。(Rubius融资历程)基于RCT技术平台,Rubius率先研发了PTX-134,主要针对苯丙酮尿症。但是,RTX-134在苯丙酮尿症的临床I期研究中宣告失败。之后,Rubius宣布停止红细胞疗法在苯丙酮尿症及其他罕见病的临床试验,并将目光转向癌症和自身免疫疾病领域。在癌症领域,Rubius布局研发了针对实体瘤的RTX-224、RTX-240等产品管线,并将其推进到临床I期。但是,2022年,Rubius决定停止这两条已处于临床试验阶段的研发管线,其认为这两款疗法不具备继续投入的前景。在缩减研发管线后不久,Rubius就决定寻求出售或合并。(Rubius此前布局的管线及进展)与Rubius的命运截然相反,Anokion等红细胞疗法的后起之秀发展十分顺利。据了解,Anokion在2022年5月公布了其主要候选药物KAN-101用于治疗乳糜泻的临床I期的积极数据。随后,Anokion在2022年10月获得了辉瑞公司提供的3500万美元股权投资。同时,Anokion与辉瑞达成协议,将利用辉瑞的开发专长和能力支持KAN-101的持续临床开发。红细胞疗法鼻祖与后起之秀的的境遇之差,直教人感叹命运之玄奇。需要说明的是,Rubius的关闭,并不是单一因素导致的,而是由管线失败、推进缓慢、资金不足等多项因素构成的。除上述原因外,商业化、法律诉讼、药监部门监管、投资者意见分歧等因素也迫使一部分企业关停。其中,Goldfinch Bio的核心产品GFB-887已经走到临床II期,但是,由于商业化问题,该公司暂停了该产品的临床试验,并在今年1月初宣布了破产。另外,加拿大公司Medicago推出了植物源重组新冠疫苗Covifenz,但也因商业化问题而关闭。Vyera Pharmaceuticals则是遭遇了法律诉讼。2020年1月,美国联邦贸易委员会对Vyera提起诉讼,指控其哄抬药价(一夜暴涨55倍),以维持弓形虫病药物Daraprim的垄断地位。2021年12月,该诉讼达成和解,和解协议要求Vyera在10年内向消费者提供4000万美元救济,并以生产成本价向仿制药竞争对手提供Daraprim。2023年5月,Vyera申请破产,其将原因归咎于利润下降、仿制药竞争以及关于Daraprim的持续诉讼。药监部门的监管也让一部分企业走向倒闭,如Antios Therapeutics、Athenex等公司。以Athenex为例,Athenex的核心产品口服紫杉醇虽然完成III期临床试验,但FDA却回复拒批。原因是FDA认为口服紫杉醇较静脉注射紫杉醇对患者构成安全风险,并担忧其疗效的不确定性。此后,Athenex将重心转移至细胞疗法,但在2022年3月,其神经母细胞瘤细胞疗法由于在临床I期出现患者死亡事件被FDA紧急叫停,随后在2023年5月宣布破产。还有企业因为投资者意见分歧而关停,如tRNA药物研发公司Theonys。该公司联合创始人Peter Dedon教授表示:“作为一名科学创始人,Theonys的情况让我非常沮丧。Theonys背后的科学技术非常强大,创始人和大部分成员都是tRNA表观转录组学领域的发明人。因此,公司因投资者失误而倒闭,至少可以说是令人难过的。”总的来看,这些生物制药企业倒闭,绝大部分在于内因,资本寒冬、当前的融资环境不能为其倒闭背锅。创业者只有正视这些内因,避开这些问题,才能走得更远。裁员、转型难自救,创新生物制药公司趁机借壳上市面对破产危机,企业决策层自然会尝试各种各样的自救方式。有的企业寄希望于裁员、卖身。如Athenex遭遇危机后,迅速启动裁员,并先后出售位于敦刻尔克的制造工厂和位于中国的API原料药工厂。但最终,Athenex还是以破产离场。曾7年斩获7亿美元融资的红细胞疗法鼻祖Rubius 在核心管线受挫后通过多轮裁员、缩减研发管线等方式自救,但这些动作都是徒劳。其在宣布转型发展新一代红细胞平台后两个月,就匆匆宣布寻求出售或合并。尽管这些危机中的企业多数都走向了关停,但也有少部分企业和其他公司合并,抱团取暖延长了现金流。例如,TCR-T领域企业Adaptimmune在削减产品线、解雇员工后,终于与TCR² Therapeutics战略合并,现金跑道延长至3年以后;Aileron在收购Lung Therapeutics之后,私募所得及收购后现金将满足公司到2024年第四季度的运营和资本支出。除此外,随着大批上市公司倒下,一部分生物制药企业看准时机,趁机“借壳上市”。例如,Angion Biomedica在经历一系列试验失败后,与Elicio于2023年1月完成合并。合并后的公司将以Elicio的名称运营,股票代码也从“ANGN”变为“ELTX”;Magenta在暂停了临床研究后与Dianthus于2023年9月完成合并,合并后公司以Dianthus名称运营,并在纳斯达克以股票代码“DNTH”进行交易。与此类似的还有Cyclo Therapeutics借ATM的壳以“CYTH”代码登陆纳斯达克;DMK Pharmaceuticals借Adamis的壳以“DMK ”代码在纳斯达克资本市场进行交易;Tourmaline借Talaris的壳在纳斯达克以股票代码“TRML”进行交易。对于有较好临床数据但资金不足的生物制药企业,市场通常也会以收购、并购等方式让其体面退场,并继续推进其管线。例如,专攻免疫疗法的Surface Oncology,其在被收购之前,曾于2022年11月宣布其抗体SRF388作为单药治疗非小细胞肺癌患者的积极临床结果。根据积极结果,Surface开始了SRF388与抗PD-1抗体Keytruda组合治疗的临床II期试验。2023年4月,Surface又公布了SRF114的新临床前数据。结果表明,抗CCR8和抗PD-1联合治疗增加了肿瘤免疫细胞的浸润,细胞因子的产生,并改善了检查点抑制剂耐药黑色素瘤模型的总生存率。或许是基于Surface公布的临床数据,Coherus于2023年6月以6500万美元收购了Surface。收购完成后,Coherus新增四个不同临床阶段的资产:Toripalimab、Casdozokitug(SRF388)、CHS-114(SRF114)、CHS-006。再比如2023年2月宣布战略重组的肿瘤免疫疗法公司Apexigen,其在2023年5月被Pyxis Oncology以1600万美元的价格收购,获得其抗体发现平台。Pyxis Oncology在收购前就十分看好Apexigen的核心管线Sotigalimab,其总裁兼首席执行官Lara S. Sullivan表示:“今天是公司的一个重要里程碑,因为我们增加了sotigalimab,这是一种潜在的一流CD40激动剂,对以前使用PD-(L)1抑制剂的患者具有抗癌活性,并增强了我们的ADC能力。”Apexigen也没有辜负期望。就在一个月后,Apexigen就公布了评估Sotigalimab联合dox(多柔比星药品)治疗晚期软组织肉瘤患者的新数据。数据显示:Sotigalimab联合dox是安全的且耐受性良好,患者的总生存期也明显增加。在所有评估的晚期软组织肉瘤患者中,中位总生存期为35.6个月,高于dox单独治疗时患者12.8-20个月的总生存期数据。可以看到,对于有良好临床数据的企业,市场仍然会通过多种方式助力其推进项目。而核心管线遭遇临床试验失败的企业,则是走向破产倒闭。不过,这些破产倒闭的企业中,其中一部分上市公司会将自己唯一有价值的东西——上市公司的身份,一起卖掉。总的来看,大部分走向倒闭的生物制药企业,或许真的不冤。倒闭潮来袭,生物制药企业如何绝境逆袭?从年初至今,全球已有约30家生物制药企业宣布关停。在这一轮的倒闭浪潮中,如何活下来是所有生物制药企业都需考虑的问题。或许,那些从绝境中实现自我拯救的企业可以给我们带来一些启示。在倒闭的生物制药企业中,核心管线的临床试验失败是最主要的因素。成立于2002年的Reata也曾遭遇临床III期失败,但其后来却被渤健溢价59%以73亿美元收购。据悉,Reata此前研发了小分子Nrf2激活剂新药bardoxolone,用于治疗由Alport综合征导致的慢性肾病。基于bardoxolone的前景,雅培在2010年以4.5亿美元获得获得了该药物在美国以外的市场权益。可惜的是,该药物在完成临床III期试验、递交注册申请后,被FDA以临床数据不能说明药物有效性而拒绝。2023年5月,Reata最终宣布停止了bardoxolone管线。与此同时,Reata基于Nrf2激动剂研发出的另一款药物Omaveloxolone(商品名:Skyclarys)在研发九年之后终于在今年作为“First in class”药物获FDA批准上市,用于治疗弗里德赖希氏共济失调症(一种罕见病)。目前,Omaveloxolone在市场上没有竞争对手。或许是基于此,渤健于7月25日宣布溢价59%,以73亿美元收购Reata Pharmaceuticals,以加强其神经和罕见病业务。值得一提的是,Nrf2激动剂可以改善细胞线粒体的功能,这使其可能用于治疗阿兹海默症等神经系统疾病。而Reata基于Nrf2激动剂推出的获批药物Omaveloxolone证明了其实力,未来或将研发出更多基于Nrf2激动剂的药物。疫苗研发商Novava也是一个代表性案例。其在成立34年后,仍然没有一款产品获批上市,且其针对老年人呼吸道合胞病毒的RSV F疫苗在临床III期中未达主要终点,以失败告终。之后,Novava的另一款疫苗ResVax也在临床III期研究中未达到主要临床终点。此时,Novava已经资不抵债,甚至触摸到了破产的开关。但是,转折从2020年开始。随着新冠疫情的爆发,及Novava在疫苗技术上的积累,其迅速从多处获取了资金,并研发出了新冠疫苗。据介绍,其疫苗对于新冠肺炎感染的总体保护率为90.4%,对重症的有效性为100%。同时,其基于重组蛋白技术的疫苗较mRNA疫苗具有易于存储和运输的优势。此种背景下,Novavax从破产边缘崛起,并在2021年一跃成为市值260亿美元的公司。2023年8月,Novavax发布的财报显示:其在第二季度营收4.24亿美元,高于分析师预期的2.4亿美元。10月,Novavax宣布其新冠佐剂疫苗(NVX-CoV2601)已获FDA的紧急使用授权,可用于12岁及以上人群预防新冠肺炎的主动免疫。同时,该疫苗获得了美国疾病控制和预防中心的推荐。从Novavax的案例看,仅有技术,仍会走向破产,如Theonys公司的创始人和大部分成员都是tRNA表观转录组学领域的发明人,拥有强大技术实力,但最后还是关停。而应用场景、产品的选择在商业上至关重要。瞄准合适的场景,基于优秀技术平台研发对应的新产品,更能取得事半功倍的效果。至于开源节流等老生常谈的言论,本文就不再赘述了。相信生物制药企业的创始人们会有更灵敏的感知、更深刻的洞察以及更科学的决策。*封面图片来源:123rf近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台

临床3期临床2期

100 项与 Xenikos BV 相关的药物交易

登录后查看更多信息

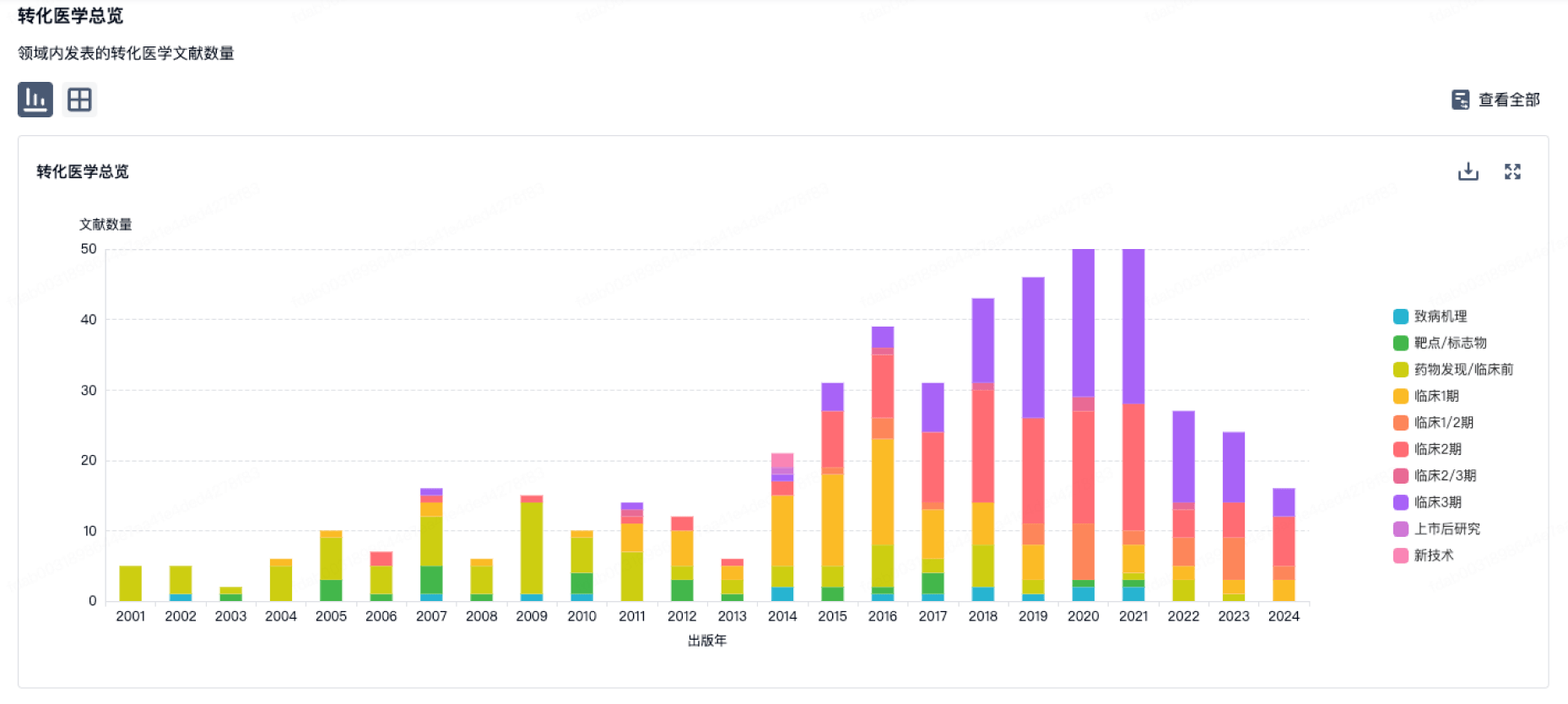

100 项与 Xenikos BV 相关的转化医学

登录后查看更多信息

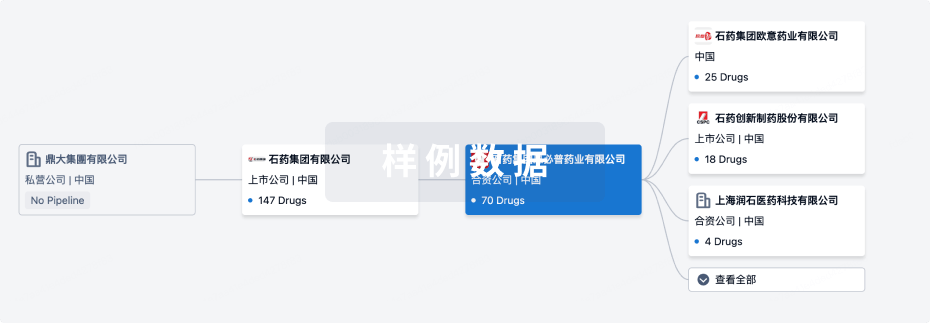

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年09月05日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

其他

3

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

grisnilimab ( CD7 ) | 移植物抗宿主病 更多 | 终止 |

Grisnilimab setaritox ( CD7 ) | 移植物抗宿主病 更多 | 终止 |

Dafsolimab setaritox/Grisnilimab setaritox ( CD3ε x CD7 ) | 类固醇难治性移植物抗宿主病 更多 | 终止 |

登录后查看更多信息

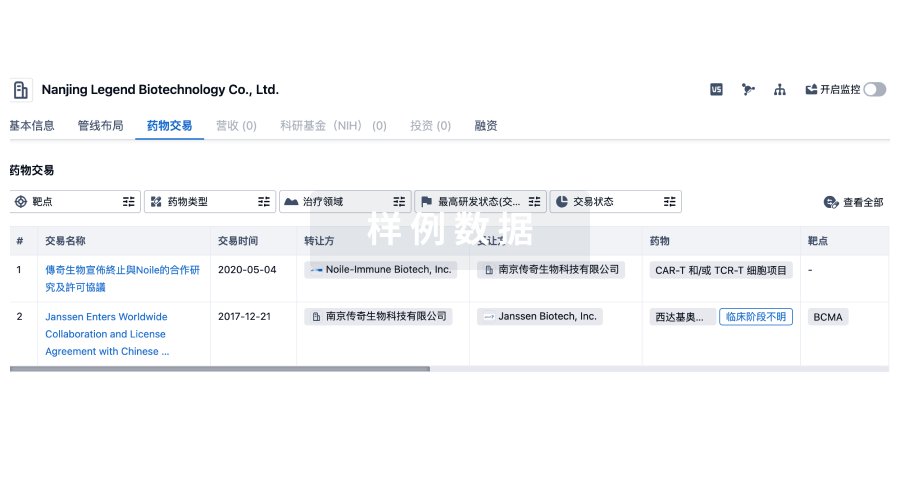

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

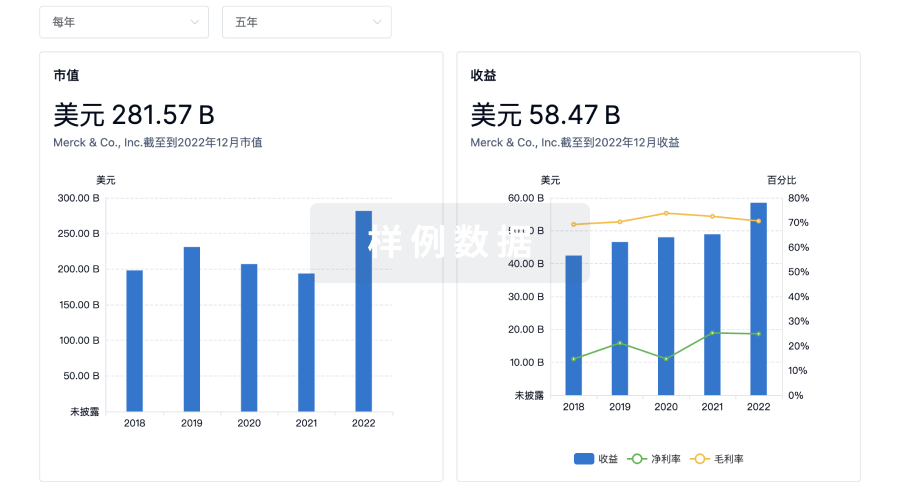

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

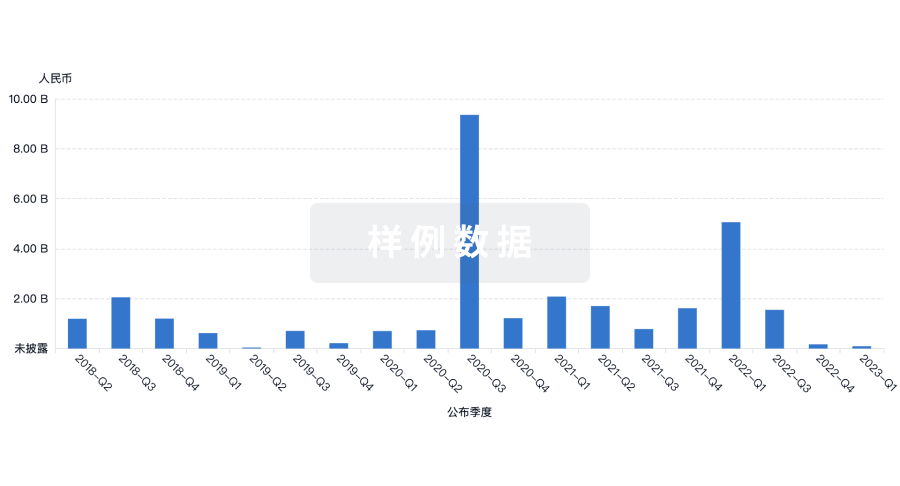

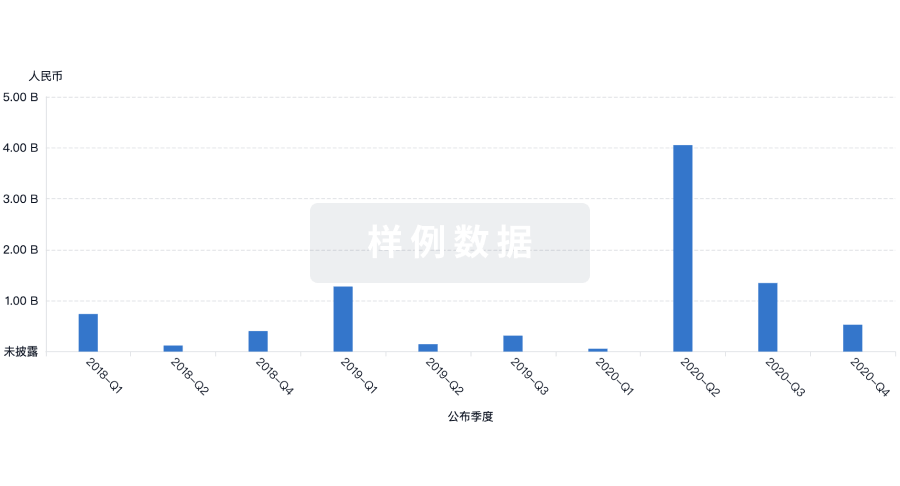

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用