预约演示

更新于:2025-05-07

Proxygen GmbH

更新于:2025-05-07

概览

标签

内分泌与代谢疾病

肿瘤

感染

降解型分子胶

关联

2

项与 Proxygen GmbH 相关的药物靶点 |

作用机制 细胞周期蛋白 K 降解剂 |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制 蛋白降解 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症- |

非在研适应症- |

最高研发阶段药物发现 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

100 项与 Proxygen GmbH 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Proxygen GmbH 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

72

项与 Proxygen GmbH 相关的新闻(医药)2025-02-28

iStock,

Michael Vi

The molecular glue space has attracted several Big Pharma players over the past few years, including Novo Nordisk, Pfizer and Novartis.

Eli Lilly

on Friday

put more than $1.2 billion

on the line in a licensing deal with Boston biotech Magnet Biomedicine, adding another pharma powerhouse to the

already-crowded, already-competitive

molecular glue space.

As per the agreement, Lilly will front $40 million, an amount that includes an equity investment into the biotech and which will account for the deal’s upfront and near-term considerations. Magnet will be entitled to certain development, regulatory and commercial milestones, with the total potentially exceeding $1.25 billion in value.

In exchange for its investment, Lilly will gain access to Magnet’s proprietary TrueGlue discovery technology. According to Magnet’s

website

, its platform makes use of “state-of-the-art screening technologies,” alongside an extensive exclusive library, to systematically discover potential small-molecule drug candidates that can bridge a disease target and another protein.

In turn, these small molecules, which the biotech calls “TrueGlues,” can enable precise targeting and open up access to targets that have historically been difficult to reach, using the secondary protein connected by the TrueGlue as a path to targeting the disease-causing protein.

The partners will target oncology indications, according to Magnet’s press release, “spanning multiple diseases with unmet medical need.”

Also under Friday’s agreement, Magnet will be eligible for tiered royalties on global net sales of any product that results from the partnership.

Lilly is the latest Big Pharma to enter the molecular glue market. Last month, AbbVie

bet up to $1.64 billion

on the technology in a partnership with Neomorph targeting immunology and oncology indications. The California-based biotech is a popular partner in the space—it also bagged a

potential $1.46 billion contract

with Novo Nordisk in February 2024, followed by a deal with Biogen for

up to $1.45 billion

in October 2024.

Also in October 2024, Novartis joined its fellow industry heavy hitters with a

$150 million upfront payment

to Monte Rosa Therapeutics, gaining access to the Boston biotech’s molecular glue degraders targeting the VAV1 protein, a

key player

in T- and B-cell signaling. The partnership, which includes up to $2.1 billion in milestones, will focus on immune indications.

Pfizer

and

Takeda

are likewise investing heavily in molecular glues, pumping up to $2.55 billion and $1.2 billion into their respective partnerships with Proxygen and Degron Therapeutics.

Correction (Feb. 28): This article has been updated from its original version to correct that the licensing deal between Eli Lilly and Magnet Biomedicine is worth $1.2 billion-plus, as opposed to $1.6 billion-plus. Also, the companies have disclosed that they will be targeting oncology.

BioSpace

regrets the errors.

引进/卖出蛋白降解靶向嵌合体

2024-12-16

iStock/

undefined undefined

Novartis, Biogen, Takeda and Novo Nordisk are all betting on advances in the molecular glue degraders space, collectively investing billions in hopes of treating cancer, Alzheimer’s disease, cardiometabolic disease and more.

When the mechanism of action behind a decades-old drug was serendipitously discovered, a new field of drug discovery was ripped open and molecular glue degraders were born. Now, nearly 15 years later, Big Pharma is taking notice. In 2024, Biogen, Novartis, Takeda and Novo Nordisk each

struck

deals to add molecular glue degraders to their pipelines—collaborations that could collectively be worth over $6 billion.

“This year in particular seems to be a big year for deals,” Ryan Schoenfeld, CEO of The Mark Foundation for Cancer Research, told

BioSpace.

“This is a kind of next stage maturity in this space.”

The investments have not only been in dollars and cents but on the research front as well, Schoenfeld said. “The whole field of chemical biology has spent a lot of effort in this area the last 10 years, so it’s nice that this inflection point seems to be here.”

A big part of the appeal for molecular glue degraders lays in their potential to go where no small molecule has gone before.

Many small

molecule

drugs work by binding to specific target proteins to inhibit function. However, over 90% of disease-causing proteins lack binding pockets where a small molecule can grab hold. A molecular glue degrader (MGD) is a small molecule that enhances the interaction between a disease-causing protein and a ligase that will help initiate its destruction—the ultimate goal of all protein degrader drugs, which have earned a reputation for being able to reach targets once thought “

undruggable

.”

“For years companies have had to work according to the conventional rules governing druggability with a limited druggable genome,” Phil Chamberlain, CEO of Neomorph, told

BioSpace.

“Glues give companies the opportunity to go after the most impactful targets with a completely different set of rules. It’s an incredible opportunity.”

The therapeutic potential for MGDs is far reaching, with initial indications ranging from oncology to neurodegeneration to autoimmune and cardiometabolic diseases. Vienna-based Proxygen’s lead program is in oncology, but CEO Bernd Boidol told

BioSpace

that MGDs are disease agnostic. “Any disease driven by a misfunctioning protein, glue degraders can be an answer to that,” he said.

A Serendipitous Discovery

The majority of the players in the MGD space are focused on one of two E3 ubuiquitin ligases—cereblon and the von Hippel-Lindau (VHL) protein. The discovery of cereblon was the “launch pad” for glue research efforts, Georg Winter, a principal investigator at the Research Center for Molecular Medicine and Proxygen co-founder, told

BioSpace

.

It all started with an infamous drug discovered in the 1950s. Thalidomide was commonly used, especially in Europe, to treat morning sickness until it was discovered to be the cause of severe limb abnormalities in babies when given to pregnant women. The drug was then withdrawn from the market, until it was later

approved

for a complication of leprosy in 1998 and then for

myeloma

in 2006.

Still, its mechanism of action remained a bit of a mystery. Then in 2010, a group of Japanese researchers

discovered

the cellular target to be cereblon. Further research

revealed

the drug was not inhibiting cereblon but reprogramming the ligase to act as a molecular glue degrader. Their discoveries opened the door to the potential targets whose degradation can be initiated by cereblon, according to Winter.

Catching the Craze

Today, several pharmaceutical companies are cashing in on the headway made by researchers and biotech companies in the MGD space, striking deals to add promising molecules to their pipelines through collaborations and acquisitions.

In 2019, BMS

bought

thalidomide’s U.S. manufacturer Celgene for $74 billion, bringing in a handful of MGDs. Three molecules are in multiple Phase III trials for lupus and various blood cancers.

This year has seen a number of deals in the space. In November, Novartis handed over $150 million upfront to Boston–based Monte Rosa Therapeutics, with another

$2.1 billion

on the line in potential milestones. The deal has Novartis queuing to take the reins on development of Monte Rosa’s MGDs targeting the VAV1 protein for immune-mediated diseases.

VAV1 is a key signaling protein involved in T and B cell cascades. According to Monte Rosa, destroying it

could

have potential for multiple systemic and neurological autoimmune indications such as multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease and dermatological disorders.

Meanwhile, Neomorph garnered two big name collaborations with

Biogen

and

Novo Nordisk

. While the out-of-pocket payments on both deals remain under wraps, they include potential payouts of $1.45 billion and $1.46 billion, respectively. Each of the larger companies is targeting indications near and dear to their core pipelines. Biogen’s partnership will focus on developing an MGD for Alzheimer’s, rare and immunological diseases, while Novo’s will prioritize cardiometabolic and rare diseases. Neomorph also has its own pipeline of glue degraders targeting solid tumors. Elsewhere, Takeda

signed

an up to $1.2 billion deal in May with China-based Degron Therapeutics to develop MGDs for various oncology, neuroscience and inflammatory disease targets.

This all follows the considerable investment in 2023, when Roche’s Genentech tied up with Orionis Biosciences to target cancer and neurodegeneration in a deal that could exceed $2 billion and Proxygen and Merck

drew up a deal

worth up to $2.55 billion.

The Molecular Glue Degrader Advantage

Molecular glue degraders aren’t the only protein degradation option in the works. Another, called PROTACs (proteolysis-targeting chimeras), are bifunctional molecules with two distinct binding sites—one for a target protein and one for an E3 ubiquitin ligase—that also act as a molecular glue to target a protein for destruction.

One advantage of MGDs over other varieties of protein degraders is their small size. They are typically around the size of your average small molecule and half the size of PROTACs, Winter explained. He noted that pharma has a lot of interest in using MGDs in neurological diseases, where size particularly matters.

Schoenfeld noted that one company, Arvinas, has optimized its PROTAC to be able to cross the BBB. “But I think you’re always going to be better off starting with a smaller molecule,” he said.

Perhaps the tallest challenge in the space has been finding a rational way to design MGDs, Schoenfeld said, adding that he believes the field has finally cracked the code for rational design. Based on the big dollar deals, “There’s presumably some breakthroughs.”

Neomorph’s ambition is to have broader activity across the proteome, Chamberlain said. Research he conducted with collaborators while working at Celgene resulted in the

discovery

of a structural component of cereblon’s mechanism of action that opened up the potential field even further.

Neomorph has now identified additional structures within proteins that can be targeted, as well as novel ligases beyond cereblon and VHL, Chamberlain said, offering access to thousands of proteins that may be tractable for the MGD approach.

“It’s exciting to see this happen for this field,” Schoenfeld said. “There’s been so much hope and so much investment. It’s been a long time coming to reach this point, and I don’t see any signs that [interest] is slowing.”

并购上市批准临床3期蛋白降解靶向嵌合体

2024-11-15

·动脉网

今年以来,分子胶领域大额交易不断,累计交易额已超100.8亿美元。其中,在10月,渤健、诺华、辉瑞分别与分子胶领域企业达成重磅合作,合作总金额达52.49亿美元。

此前,BMS、罗氏、默沙东、礼来、赛诺菲、拜耳等跨国药企也已布局分子胶领域。

分子胶领域究竟是一个怎样的赛道,为何能吸引如此多跨国药企?分子胶领域发生了什么,MNC为什么集中涌入?

01

年销售额破100亿美元,

分子胶药物打破不可成药魔咒

很难想象,如今站在生物技术前沿的分子胶,在20世纪50年代就出现了首个药物——沙利度胺。不过,沙利度胺的出现,极大程度上依赖于运气,有极高的偶然性。

最初,沙利度胺是作为一种镇静和止吐的非巴比妥类药物上市,并在1961年由于与婴儿出生缺陷有关退市。直到1991年,沙利度胺被发现具有免疫调节和抗癌特性,其能抑制肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的生成。而TNF-α是免疫反应和炎症反应中的核心因素。

基于这一发现,药企Celgene加大了对沙利度胺的研究、开发。1996年,研究人员研发出沙利度胺的类似物来那度胺和泊马度胺,两者均提高了对TNF-α的抑制作用,且沙利度胺、来那度胺和泊马度胺分别于1998年、2005年、2013年获FDA批准上市。

虽然沙利度胺、来那度胺、泊马度胺陆续获批上市且不断丰富适应症,但这三款药物的作用机制在2014年才被完全阐明:其作用机制与分子胶相关,相关研究文章发表于《Nature》、《Science》杂志。

分子胶是一类小分子化合物,能够通过改变目标蛋白质的表面特性以促进或诱导其与其他蛋白的蛋白-蛋白相互作用(PPI),从而实现特定的生物学功能,如蛋白降解、通路抑制获激活,并实现治疗效果。

以来那度胺为例,转录因子IKZF1/IKZF3在多发性骨髓瘤的发病过程中至关重要,来那度胺作为分子胶药物,通过与E3泛素连接酶相互作用,促进靶蛋白Ikaros转录因子IKZF1/IKZF3的选择性泛素化和降解,从而在多发性骨髓瘤淋巴瘤中发挥治疗作用。

值得一提的是,分子胶的作用机制为靶向“不可成药”蛋白质提供了新的途径,极大地拓展了小分子药的应用前景。

过去,开发小分子药物的关键是找到蛋白质靶点。但是,人体内约有1.9万种蛋白质,绝大部分蛋白质都属于不可成药靶点。根据《人类蛋白质图谱》,目前已知与疾病相关的蛋白有5068种,运用在获批小分子药物的靶点约700种,潜在可成药靶点约1200种,还有3000多种蛋白质被称为“不可成药”靶点。

分子胶的出现彻底改写了“不可成药”靶点,诸多被认为是不可成药靶点的蛋白质,能够在分子胶的支持下治疗疾病。

在作用机制清晰、前景广阔的背景下,分子胶终于在2014年开始兴起,大量医药圈研发团队入局分子胶,研发相关管线。例如,BioTheryX、Vividion Therapeutics、Orum、Monte Rosa、VantAI、TRIANA Biomedicines、Proxygen、Neomorph等企业相继成立,并研发分子胶药物。

尤其在2015年,科学家们首次利用PROTACs技术,通过分子胶机制实现了特定蛋白质的靶向降解。这一技术突破标志着分子胶在药物开发中进入了实用阶段。

或许是看到了分子胶的前景,百时美施贵宝(BMS)于2019年以740亿美元收购了开发出沙利度胺、来那度胺等分子胶药物的Celgene公司,并在2021年,使其来那度胺销售额达128.21亿美元,泊马度胺销售额达33.32亿美元。

另外,BMS还于2023年11月收购Orum公司的ORM-6151药物,预付款为1亿美元,并有里程碑付款约1.8亿美元。ORM-6151是一种抗CD33抗体降解剂偶联物(载荷是分子胶),在FDA批准下正在开展临床I期试验,针对急性髓性白血病患者和高危骨髓增生异常综合征患者。

2024年2月,BMS又与VantAI达成合作,借助其生成式AI技术,加速分子胶的发现。而VantAI将有资格从BMS获得6.74亿美元的发现、开发、临床、监管和销售里程碑付款以及分层版税,并可选择进一步扩展到其他治疗项目。

BMS的出手,引来了众多全球TOP100药企入局。例如,默沙东于2023年4月与Proxygen达成合作协议,共同开发针对多种治疗靶点的分子胶降解剂;2023年,罗氏先后与Orionis Biosciences、Monte Rosa达成战略合作协议,开发新型分子胶药物;辉瑞于2024年10月与TRIANA Biomedicines达成战略合作和许可协议,为包括肿瘤学在内的多种疾病领域的多个靶点发现新型分子胶降解剂……

不仅是海外巨头,国内创新企业也在布局分子胶。例如,嘉越医药、标新生物、康朴生物、星亢原、分迪药业、格博生物、达歌生物、上海超阳、医诺康、优济普世、万春医药、盛睿泽华、奥瑞药业、诺诚健华、正大天晴等国内企业均布局了分子胶药物管线或搭建了分子胶药物发现平台。

以万春医药为例,该公司旗下子公司Seed是一家致力于通过蛋白降解技术攻克“不可成药”靶点的公司,研发团队由泛素化靶向蛋白质降解系统的发现者、2004年诺贝尔化学奖得主阿夫拉姆·赫什科(Avram Hershko)和万春医药CEO黄岚博士领衔。

基于强大的研发团队及研发实力,Seed也受到多家MNC的关注。2020年,其与礼来达成合作,共同开发泛素化靶向蛋白质降解新药,潜在合作金额达8亿美元。2024年8月,其又与卫材达成战略合作,并获得卫材领投的A-3轮第一部分融资。

目前,Seed正加速推进口服RBM39降解剂项目,并计划于2025年开始将口服RBM39降解剂推进到1期安全性/有效性测试,用于开发癌症适应症。

02

分子胶也有竞对,

药物发现是难题

分子胶的一大亮点就是解决了不可成药靶点,化不可能为可能。

随着分子胶机制被清晰阐释,科学家们持续研发后发现:通过蛋白靶向降解(TPD),即可使不可成药靶点成为可成药靶点,进而实现药物开发。

据了解,靶向蛋白降解(TPD),主要通过泛素蛋白酶体和溶酶体降解目标蛋白,以实现对蛋白质的控制。基于现有发现,市场上出现了更多技术路线“化不可能为可能”,如PROTAC、LYTAC、ATTEC、ATAC、AUTOTAC等新技术。

例如,LYTAC技术是通过溶酶体降解途径,靶向降解目标蛋白质;ATTEC技术是基于巨自噬/自噬途径的靶蛋白降解策略,其通过与靶蛋白和自噬体蛋白LC3相互作用,将靶蛋白与自噬体连接,以进行随后的自噬降解……其中,目前发展最快的就是分子胶和PROTAC技术。

上文已介绍了分子胶技术,PROTAC(蛋白降解靶向嵌合体)则是一种具有双重功能的小分子,一方面能够靶向特定蛋白,另一方面能够招募泛素连接酶(E3)。

从工作机制上看,PROTAC通过两个配体,一个与目标蛋白结合,另一个与泛素连接酶(E3)结合。当PROTAC的两个端点同时与目标蛋白和E3结合时,目标蛋白会被标记上泛素,并通过泛素-蛋白酶体系统进行降解。泛素-蛋白酶体系统是细胞内蛋白质降解的主要途径,参与细胞内80%以上蛋白质的降解。剩余的PROTAC可以继续循环使用。

需要说明的是,与传统小分子药物和目标蛋白之间的“一对一”作用不同,PROTAC与目标蛋白以“一对多”的方式进行作用;PROTAC分子也不需要与靶蛋白长时间结合,就可降解靶蛋白、消除功能,这有望解决小分子抑制剂易出现的耐药性问题。

PROTAC与分子胶相比,两者各有优势与特色。具体来说,PROTAC具有可以彻底清除病理蛋白、更容易进行理性设计等优势;分子胶则具有分子量小、化学结构简单、空间干扰少、细胞通透性高、口服吸收快、成药性更好等优势,这些优势为分子胶药物提供了极大的临床潜力。

对于分子胶来说,缺乏合理的筛选和设计策略,限制了其发现的效率和适用性。据了解,分子胶通过诱导或稳定E3泛素连接酶和靶蛋白之间的蛋白相互作用,实现对靶蛋白的招募和降解,但是,这种三元复合物的复杂结构导致分子胶无法用化学方法直接设计。

同时,分子胶需要特定化学构成完成对靶蛋白的选择性招募。但缺乏定向设计的化合物文库使分子胶药物无法精准筛选。另外,分子胶和靶蛋白的互相作用需要体外和体内生物验证,分子胶的药效药理研究等均处于早期阶段,缺乏数据积累,药物临床推进将面临挑战。

针对这些难题,目前创新企业们通过搭建分子胶药物发现平台、借助AI发现和开发分子胶药物等方式,提高发现分子胶药物的能力。

值得一提的是,PROTAC尚未有药物获批上市,分子胶则已有3款药物上市。

03

MNC抢着合作,

这些分子胶公司凭什么

截至目前,全球已有数十家药企布局分子胶,进展各有不同。其中,部分企业备受MNC认可,屡屡与MNC达成合作,共同开发分子胶药物。

例如,成立于2020年的Proxygen就是一家专注于分子胶类药物的创新企业。截至目前,其已与勃林格殷格翰(BI)、默克、默沙东等大型MNC签订合作协议,共同开发分子胶药物,潜在合作总金额超30亿美元。

2020年12月,Proxygen与BI达成合作和许可协议,以识别针对各种致癌靶标的分子胶降解剂;2022年6月,Proxygen与默克达成合作,共同鉴定和开发分子胶降解剂,直至进入临床候选阶段,合作总额为4.95亿欧元(约5.54亿美元);2023年4月,Proxygen与默沙东达成合作协议,共同确定和开发针对多种治疗靶点的分子胶降解剂,除预付款外,Proxygen还有机会获得25.5亿美元的里程碑付款及产品净销售的版税。

之所以能连续获得大药企的认可,是因为Proxygen的分子胶技术平台有其差异化优势。据了解,Proxygen基于基因组学、蛋白质组学等技术,开发出了一种高通用性的分子胶降解剂发现引擎,该引擎专注于大规模识别针对难治性或传统手段难以作用的靶点的分子胶降解剂。这有望改变分子胶药物的发现过程,加速分子胶药物的发现、开发。而默沙东、默克等MNC与其在分子胶领域的合作及项目进展也验证了该技术平台的优势和实力。

与Proxygen一样,VantAI也与三家MNC企业达成合作。不过,VantAI并不是专注于分子胶药物的企业,而是一家提供AI计算药物设计平台的公司,为药企提供从头药物设计、药物靶点预测、蛋白质降解剂的计算设计和优化等服务,帮助提高新药研发的效率和成功率。

VantAI CEO Zachary Carpenter此前表示:“分子胶类药物前景广阔,但发现困难。AI技术可能是克服这一挑战的最佳工具。”

据悉,VantAI 的技术利用几何深度学习从数百万年自然发生、进化的界面中生成见解,以便在设计过程中可以模仿此类界面。这种“蛋白质接触优先” 方法简化了将蛋白质在细胞中聚集在一起的复杂化学设计挑战,产生不明显、更像胶水的解决方案,并具有优化的参数,包括效力、选择性和分子大小。

截至目前,VantAI已与勃林格殷格翰(BI)、强生旗下的杨森制药公司、BMS分别达成合作。以BMS为例,双方的合作内容是:利用VantAI的生成式人工智能平台,设计分子胶药物。为此,VantAI将有资格从BMS获得6.74亿美元的发现、开发、临床、监管和销售里程碑等款项,并可以选择进一步扩展到其他治疗项目。

总的来看,MNC抢着合作的分子胶领域企业,通常掌握着强大的技术研发实力,并拥有较强的分子胶发现平台。

04

国产分子胶进展顺利

不止是海外创新企业,国内也有企业获得MNC的认可。

例如,嘉越医药此前将Pan-RAS分子胶(用于治疗RAS突变肿瘤等)授权给美国Erasca。Erasca获得JYP0015在中国内地和中国港澳之外的全球独家研究、开发和商业化的许可;嘉越医药将有资格获得首付及潜在近期付款2000万美元,总计3.45亿美元的里程碑付款及全球行使权付款等,以及净销售额的分级特许权使用费。

再如,达歌生物也与武田制药达成合作,利用其GlueXplorer平台,针对武田选定的特定疾病靶点发现、验证和优化分子胶降解剂。该项合作重点关注肿瘤学、神经科学和炎症领域多个靶点的新型分子胶降解剂。本次合作,达歌生物将获得首付款和潜在里程碑共计最高12亿美元,且武田将对达歌生物进行股权投资。

除万春Seed、嘉越医药、达歌生物等企业外,我国分子胶领域其他企业的进展也极为迅速。

例如,康朴生物于2024年9月宣布其自主研发的分子胶1类新药KPG-818胶囊中国桥接临床试验已顺利结束。结果显示,受试者口服KPG-818胶囊耐受良好,不良反应多为一级或二级的皮肤瘙痒或皮疹,未出现任何严重不良反应事件。药代动力学结果显示,KPG-818暴露量呈现良好的剂量依赖关系,食物无明显影响。

据悉,此前KPG-818在系统性红斑狼疮(SLE)患者中开展的Ib/IIa 期临床研究已在美国顺利结束,并展现出良好的安全性、耐受性、药代动力学特征及积极的初步药效。

另外,标新生物也在2024年3月宣布重磅进展:其基于GlueTacs平台开发的分子胶管线GT929在中国成功完成首例复发难治的非霍奇金淋巴瘤患者入组,开启剂量爬坡阶段的研究,该试验旨在评估GT929在患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及初步疗效。

同月,标新生物还宣布:其分子胶管线GT919经CDE默许,进入多发性骨髓瘤系统性联合治疗阶段,探究安全性以及有效性的初步评估。

2024年2月,格博生物也宣布其自主研发的口服分子胶降解剂GLB-001收到NMPA核准签发的《药物临床试验批准通知书》,批准在髓系恶性肿瘤中开展临床研究。同时,GLB-001也已在美国启动I期临床受试者入组,用于治疗血液肿瘤。

可以说,国内已有多条分子胶药物管线获批进入临床研究阶段。这意味着跨国药企争相布局的分子胶赛道,国内创新企业这次没有缺席,并站在了全球第一梯队。

*封面图片来源:神笔PRO

如果您认同文章中的观点、信息,或想进一步讨论,请与我们联系;也可加入动脉网行业社群,结交更多志同道合的好友。

近

期

推

荐

声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

动脉网,未来医疗服务平台

上市批准蛋白降解靶向嵌合体

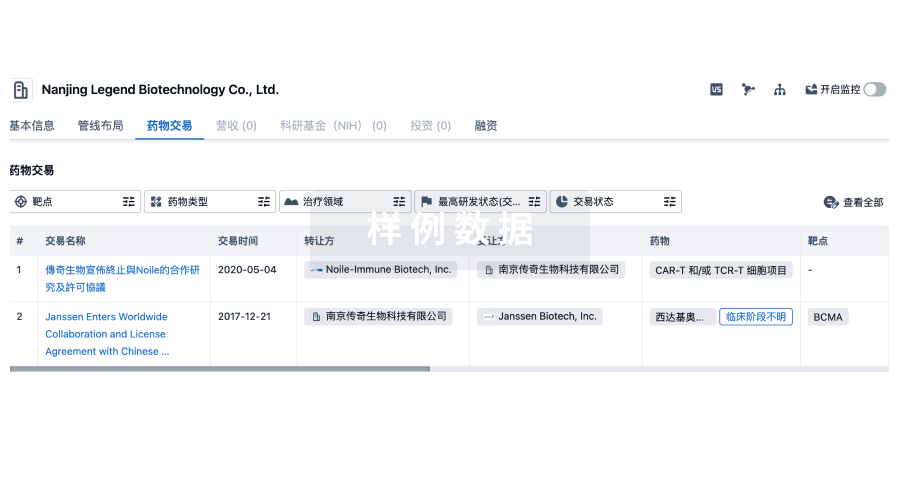

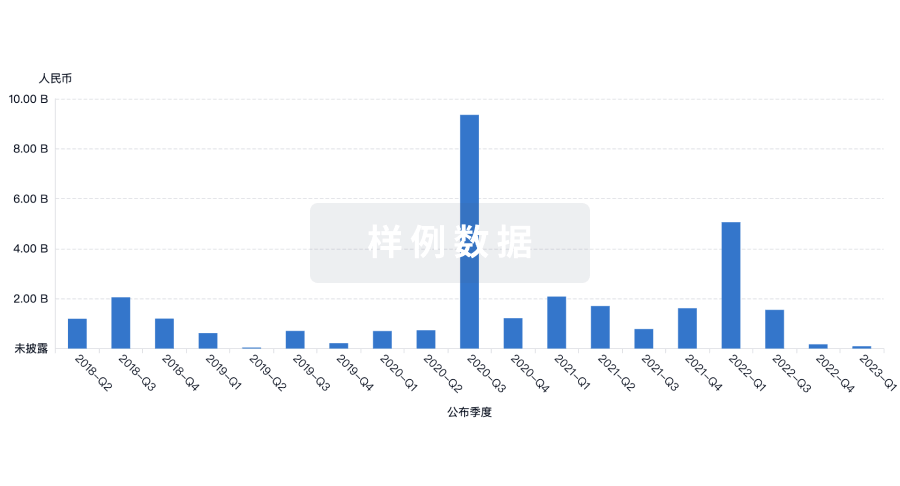

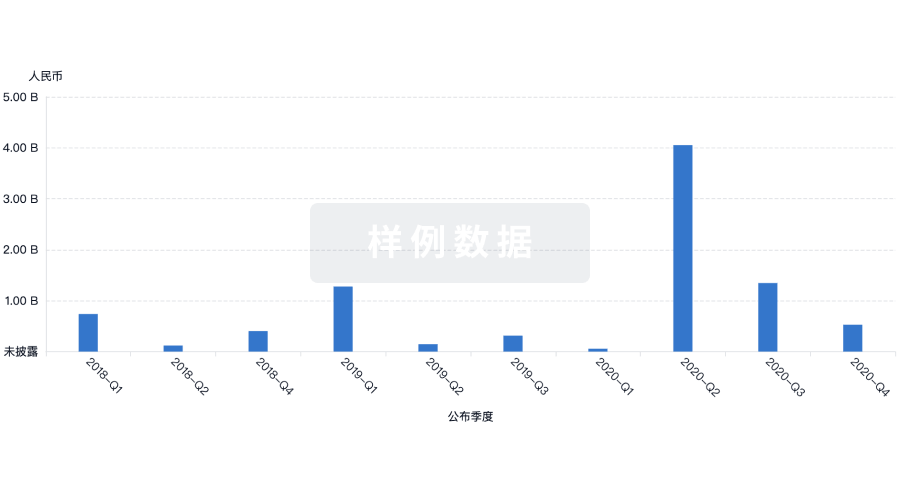

100 项与 Proxygen GmbH 相关的药物交易

登录后查看更多信息

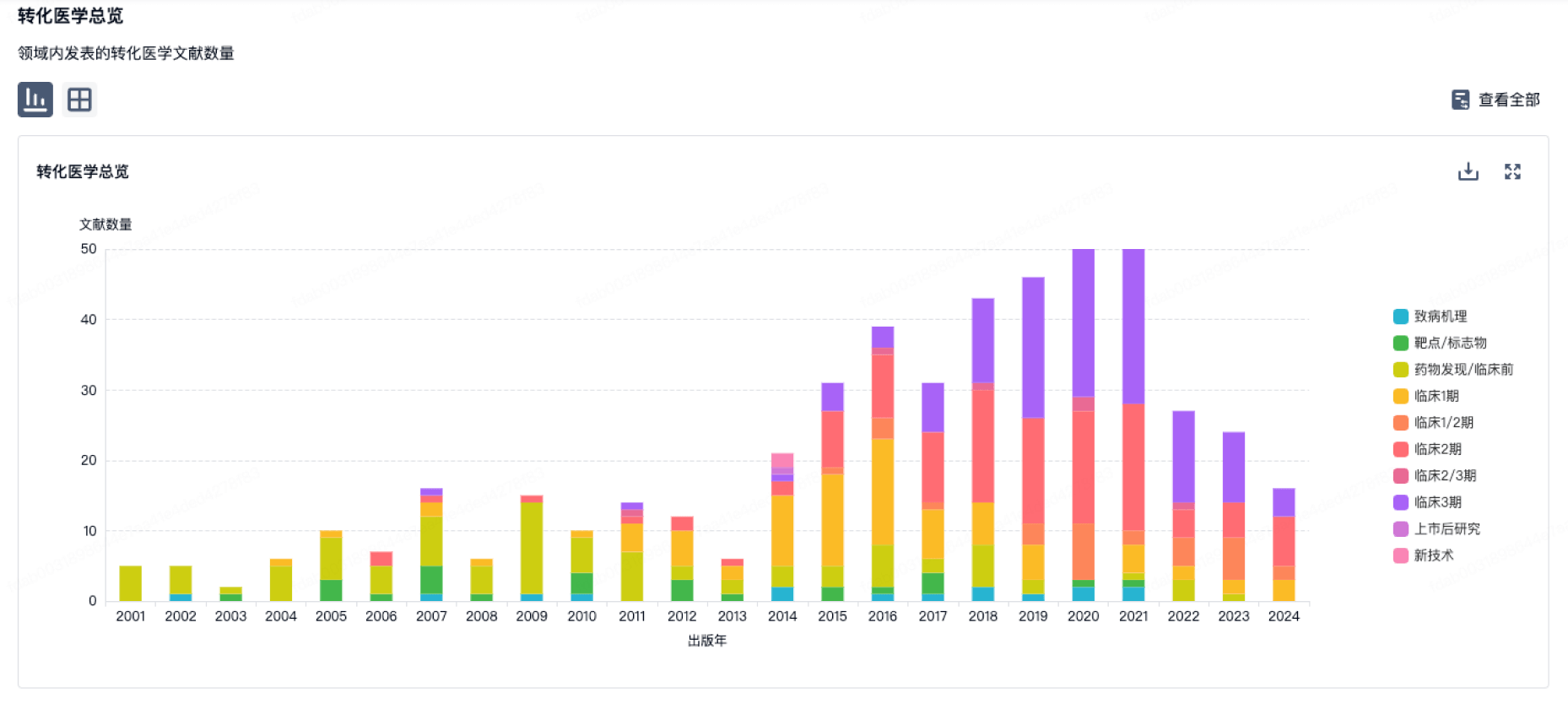

100 项与 Proxygen GmbH 相关的转化医学

登录后查看更多信息

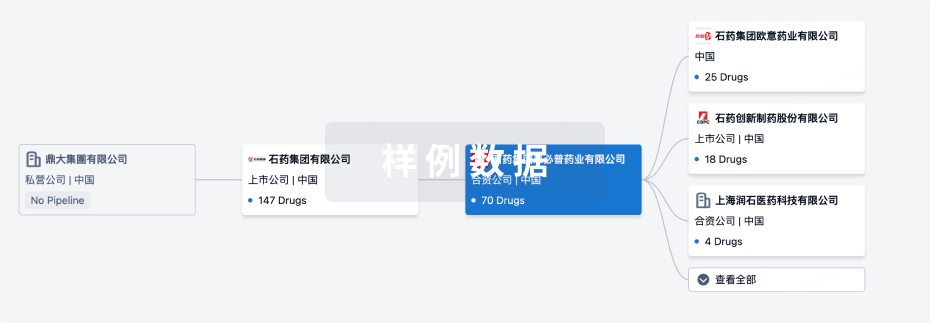

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年07月03日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

1

1

临床前

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

CCNK降解剂(Proxygen) ( CCNK ) | 代谢性疾病 更多 | 临床前 |

Molecular glue degrader therapeutics(Proxygen GmbH) | - | 药物发现 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

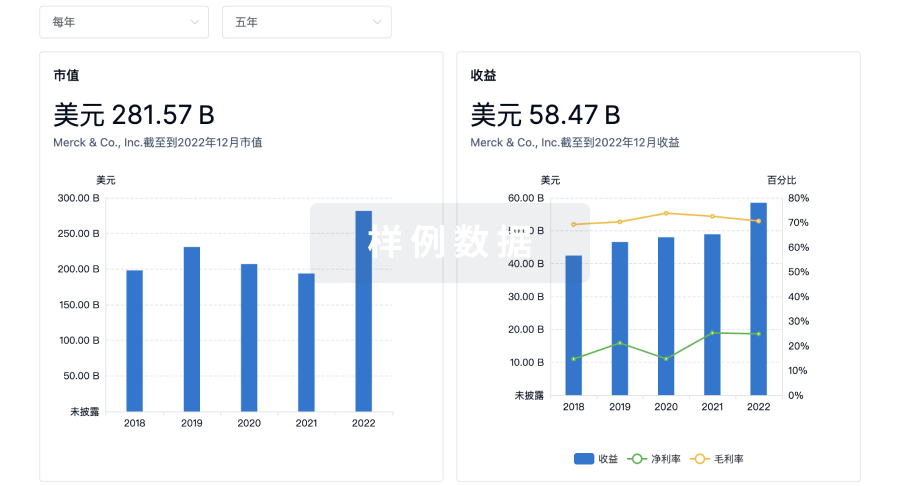

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用