预约演示

更新于:2025-07-21

Gamma-Aminobutyric Acid

氨酪酸

更新于:2025-07-21

概要

基本信息

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 日本 (1959-09-22) |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C4H9NO2 |

InChIKeyBTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N |

CAS号56-12-2 |

关联

29

项与 氨酪酸 相关的临床试验NCT06464172

The GABAergic System: Study of the Association Between Serum Measurements and Those Obtained Through Neuroimaging in Healthy Human Adults

The goal of this study is to better understand the relationship between peripheral and central nervous system measurements of the gamma-aminobutyric acid (GABA) system in otherwise healthy individuals. the main questions it aims to answer are:

1. Does GABA cross the blood-brain barrier?

2. Can peripheral measurements of the GABAergic system be used to study GABA in the brain?

Participants will receive oral GABA and Placebo and undergo blood draws, MRI scans and transcranial magnetic stimulation sessions.

1. Does GABA cross the blood-brain barrier?

2. Can peripheral measurements of the GABAergic system be used to study GABA in the brain?

Participants will receive oral GABA and Placebo and undergo blood draws, MRI scans and transcranial magnetic stimulation sessions.

开始日期2025-05-05 |

申办/合作机构 |

JPRN-UMIN000054998

Effect of oral Gamma-Aminobutyric Acid(GABA) administration on stress reduction and relaxation in healthy adults:A systematic review - Effect of oral GABA administration on stress reduction and relaxation in healthy adults:A systematic review

开始日期2024-07-22 |

申办/合作机构- |

JPRN-UMIN000054994

Effect of oral Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) administration on fatigue reduction in healthy adults : A systematic review - Effect of oral GABA administration on fatigue reduction in healthy adults : A systematic review

开始日期2024-07-22 |

申办/合作机构- |

100 项与 氨酪酸 相关的临床结果

登录后查看更多信息

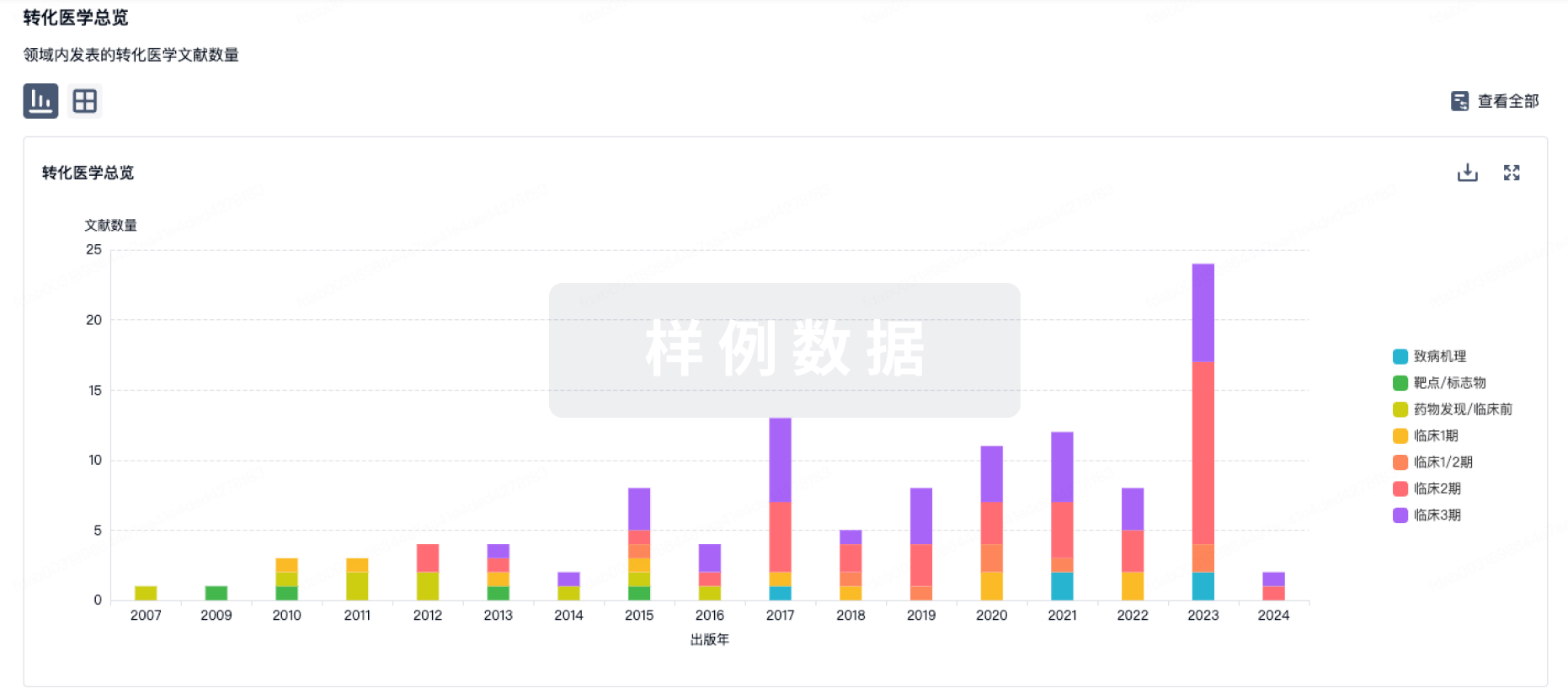

100 项与 氨酪酸 相关的转化医学

登录后查看更多信息

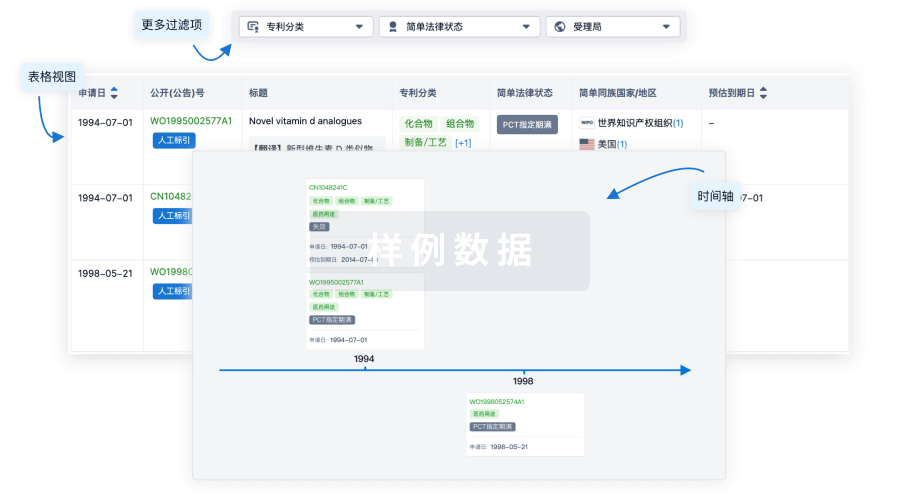

100 项与 氨酪酸 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

60,129

项与 氨酪酸 相关的文献(医药)2025-12-31·GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY

Dysregulated serum levels of kisspeptin, NKB, GABA in women with polycystic ovary syndrome and their association with hormonal profiles

Article

作者: Zhu, Ying ; Yang, Liu-qing ; Fang, Xiao-hong ; Xiao, Lu ; Zhang, Qin ; Cheng, Ran

INTRODUCTION:

The clinical study aimed to evaluate the levels of serum kisspeptin, NKB, and GABA in Chinese patients with polycystic ovary syndrome (PCOS) and explore their association with hormonal profiles, as well as the relationship between these levels in PCOS patients and controls.

METHODS:

From December 2022 to December 2023, medical records of 60 individuals diagnosed with PCOS and 32 healthy subjects were obtained. Serum kisspeptin, NKB and GABA levels were quantified using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits. To assess the correlation, either Pearson's or Spearman's analytical method was employed between serum kisspeptin, NKB, and GABA levels and hormonal profiles.

RESULTS:

The results showed that serum kisspeptin and NKB levels were significantly lower in PCOS patients (p﹤.05), while GABA levels were elevated compared to those in the control group (p﹤.05). In PCOS patients, kisspeptin was notably positive-correlated with LH and LH/FSH (p﹤.05), but no significant correlation was found between NKB, GABA, and hormonal profiles. In PCOS, GABA levels had a strong positive correlation with NKB levels (r = 0.613, p = .000), but this was not observed in the control group. In control patients, kisspeptin levels were positively associated with NKB (r = 0.475, p = .011), strongly negatively correlated with GABA levels (r = -0.773, p = .000), but these were not observed in the PCOS group.

CONCLUSION:

The study concluded that patients with PCOS have dysregulated levels of serum kisspeptin, NKB, and GABA and that they may have paradoxical effects under physiological and pathological situations.

2025-12-01·Rice

OsJAZ10 Modulates Metabolite Profiles in Rice Seedlings in Response to Alkaline Stress

Article

作者: An, Hongde ; Fu, Xinyu ; Liu, Wen ; Wang, Dan ; Wang, Mingyue

The jasmonate ZIM-domain (JAZ) proteins, known as inhibitors in the jasmonic acid (JA) pathway, have been reported to play a protective role against abiotic stress in plants. Nevertheless, the specific role of JAZ proteins in rice seedlings under alkaline stress remains unexplored. In this study, we mainly focus on OsJAZ10, investigating the physiological response mechanism and metabolic regulation on rice seedlings challenged by alkaline stress. Our results revealed that the antioxidant enzyme activity and osmotic adjustment ability of the OsJAZ10 overexpression lines were less affected by alkaline stress compared to WT (Wild-type) line. Metabolomic analysis demonstrated a significant accumulation of organic acids, including citrate and DL-malate, as well as amino acids such as DL-serine, DL-glutamine, threonine, glycine, and L-glutamate, in the OsJAZ10 overexpression plants in response to alkaline stress. Besides, OsJAZ10 was also involved in pantothenate and CoA biosynthesis, carbon fixation, and C5-branched dibasic acid metabolism in response to alkaline stress. Finally, OsJAZ10 was found to negatively regulated the biosynthesis and signaling of jasmonic acid pathway by repressing JA-responsive genes. Overall, this research elucidates the role of OsJAZ10 in conferring enhanced tolerance to alkaline stress in rice, providing valuable insights for the development of stress-tolerant rice varieties.

2025-12-01·FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS

Transforming tomatoes into GABA-rich functional foods through genome editing: A modern biotechnological approach

Review

作者: Sampathrajan, Vellaikumar ; Appachi, Sathiyamurthy V ; Sakthivel, Kausalya ; Balasubramanian, Rajagopal ; K K, Kumar ; Veerasamy, Ravichandran

Gamma-aminobutyric acid (GABA) functions as an inhibitory neurotransmitter which blocks the impulses between nerve cells in the brain. Due to the increasing awareness about the health promoting benefits associated with GABA, it is also artificially synthesized and consumed as a nutritional supplement by people in some regions of the world. Though among the fresh vegetables, tomato fruits do contain a comparatively higher amount of GABA (0.07 to 2.01 mg g-1 FW), it needs to be further enhanced to fully impart its potential health benefits. Achieving this feat through classical breeding approaches is time and resource consuming, and is also associated with linkage drag. On the other hand, precise targeting of specific sites in the genome with less off- target effects is mediated by CRISPR/Cas9 genome editing tool and is widely used to overcome the barriers associated with traditional breeding approaches. Combining genome editing with speed breeding techniques can enable the rapid development of GABA-rich tomato cultivars, paving a way to unlock a new era of functional foods, where every bite contributes to cognitive well-being and holistic health. This review highlights the significance of GABA boosted functional foods and explores the potential of CRISPR/Cas9 technology for developing GABA enriched tomatoes.

328

项与 氨酪酸 相关的新闻(医药)2025-07-20

撰文 | Sure大脑皮层包含丰富多样的神经元,主要包括两大类:兴奋性谷氨酸能主神经元和抑制性GABA能中间神经元。这些神经元在胚胎期就被指定了类型,但它们的关键功能相关基因,尤其控制终末分化的基因,往往在出生后很长时间才开始表达【1-4】。这说明神经元成熟并不是单纯靠遗传指令完成的,环境信号(如神经活动和感觉体验)在后天起了重要作用【5】。PV+中间神经元以其快速放电和高代谢需求著称,它们通过调控锥体细胞的发放模式,参与生成大脑皮层中关键的“伽玛振荡”节律,这种高频网络振荡对认知功能极其重要【6,7】。这些神经元的成熟期非常长,远超过其它类型的中间神经元。在人类中,PV表达和包裹它们的外基质结构(perineuronal nets)的成熟要持续到8岁左右;而在发育更快的啮齿类动物中,这一过程也需经过数周。PV+细胞的成熟与它们接收的谷氨酸能输入同步增加,这表明神经活动是推动其成熟的关键因素之一【8-10】。具体来说,神经活动能促进兴奋性神经元释放脑源性神经营养因子(BDNF),支持PV+神经元发育,但目前尚不清楚这种活动如何分子层面上转化为成熟信号。近日,来自英国伦敦国王学院的Oscar Marín课题组在Cell上发表了论文Apostnatal molecular switch drives activity-dependent maturation of parvalbumin interneurons。在本研究中,作者通过多层次的实验,从神经活动、转录调控因子到细胞代谢,系统揭示了PV+中间神经元终末分化的分子机制。首先,作者分析发现PV蛋白和WFA(perineuronal nets的标记物)在大脑皮层第一级体感区(S1)从出生后第10天(P10)开始表达,随后快速上升。尽管PV和WFA表达量迅速提升,PV+神经元的功能性成熟(比如动作电位的快慢和最高放电频率)却较慢,表明分子标志和功能成熟的节奏不同。进一步通过DREADDs(一种可用药物调控神经元活性的技术)人为提高或降低PV+神经元的活性,结果发现:增加神经元活动促进PV和WFA表达,减少活动则降低这些表达。说明神经活动是PV+神经元成熟的驱动力,且这种调控是细胞自身的,不依赖整个网络。明确了神经活动的重要性后,作者继续研究神经活动如何转化为基因表达的变化。神经元成熟是一套复杂的转录程序,转录调控因子往往起总开关作用。因此,他们通过RNA-seq数据筛选发育期PV+神经元中特异且上调的转录调控因子,找到PGC-1α。PGC-1α的表达早于PV蛋白,并且主要出现在即将成为PV+神经元的细胞中。作者利用基因敲除技术特异性删除MGE来源(中间神经元的一个发育来源)细胞中的Ppargc1a,发现PV蛋白表达大幅降低,perineuronal nets的形成也受阻,但不影响SST+中间神经元的数量,说明PGC-1α在PV+神经元特异性分化中不可或缺。反过来过表达PGC-1α可以提前启动PV蛋白的表达,证明PGC-1α足以驱动这一过程。更加重要的是,神经活动增加时PGC-1α的表达和定位上升,活动降低时PGC-1α下降,说明PGC-1α是神经活动与基因表达之间的桥梁。作者还发现在缺失PGC-1α的条件下,增强神经活动不再提升PV和WFA表达,进一步强调PGC-1α的必要性。PV和WFA只是成熟的标志,PV+神经元的成熟还涉及大量其他基因。因此,作者利用单细胞测序揭示PGC-1α驱动的广泛终末分化程序。结果表明,缺失PGC-1α的PV+神经元,许多成熟PV+特异的基因表达大幅降低,包括那些调节电生理特性(如Kv离子通道)、神经递质释放(complexin-1等)和神经元外基质(brevican)的基因。这直接导致PV+神经元的动作电位放电速度变慢、放电频率降低,呈现出未成熟的电生理表型。与此同时,一些SST+中间神经元特有的基因被错误激活,说明PGC-1α不仅激活PV+特征,还抑制其它谱系的基因表达,维护神经元身份的专一性。PV+神经元以其高代谢和丰富线粒体著称,这提示代谢可能为它们的成熟提供能量。由于PGC-1α是线粒体生物合成主调控因子,所以作者继续关注PGC-1α是否调控PV+神经元的能量供给。研究发现,PGC-1α缺失导致线粒体减少和代谢基因下调,线粒体功能受损同样抑制PV+成熟。这进一步说明PGC-1α通过代谢信号把神经活动信号转化为能量供应和成熟程序,保障神经元具备应对快速放电的能力。由于PGC-1α在调控转录时发挥的是转录共激活功能,因此寻找PGC-1α的协同因子也十分重要。作者通过CUT&RUN发现PGC-1α结合许多PV+成熟相关基因的启动子和增强子区域,表明它直接调控这些基因。对其结合区域进行基序富集分析,发现Mef2c作为另一重要转录因子,不仅调控PGC-1α自身表达,还与PGC-1α协同调控特定靶基因。此外,ERRγ是PGC-1α的重要共激活因子,两者也可以合作调控PV+神经元基因表达。文章的最后,作者还发现PGC-1α在PV+神经元亚型的分化中也扮演重要角色。PV+神经元包括不同亚型,分布在不同皮层层次,且功能和分子特征不同。缺失PGC-1α后,PV+神经元的亚型比例发生改变,比如L4层的PV+细胞减少,而L5/6层的比例增加,且L4层剩余细胞错误表达L5/6特异性基因。这些结果表明PGC-1α不仅促进整体PV+神经元成熟,也参与细胞亚型的命运决定和分化。总的来说,本研究的主要发现为:(1)神经活动通过调节PGC-1α表达,启动和维持PV+神经元的成熟基因表达程序;(2)PGC-1α不仅直接控制关键功能基因的表达,还促进线粒体生成,满足神经元的代谢需求;(3)PGC-1α与ERRγ、Mef2c等转录因子形成复合物,共同精细调控基因表达网络,保证PV+神经元的功能特异性和亚型多样性;(4)缺失PGC-1α导致PV+神经元发育停滞,功能障碍,同时出现部分身份混淆,表现为SST+特征基因异常激活。这为理解大脑发育中神经元成熟的“活动-代谢-转录”耦合机制提供了新的视角,也为神经发育障碍相关疾病(如精神分裂症中PV+神经元功能异常)研究提供潜在分子靶点。原文链接:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.cell.2025.06.029制版人: 十一参考文献1. Wamsley, B., and Fishell, G. (2017). Genetic and activity-dependent mechanisms underlying interneuron diversity. Nat. Rev. Neurosci. 18, 299–309.2. Lim, L., Mi, D., Llorca, A., and Marı ́n, O. (2018). Development and Functional Diversification of Cortical Interneurons. Neuron 100,294–313.3. Jabaudon, D. (2017). Fate and freedom in developing neocortical circuits. Nat. Commun. 8,16042.4. Molyneaux, B.J., Arlotta, P., Menezes, J.R.L., and Macklis, J.D. (2007). Neuronal subtype specification inthe cerebral cortex. Nat. Rev. Neurosci. 8,427–437.5. Cheng, S., Butrus, S., Tan, L., Xu, R., Sagireddy, S., Trachtenberg, J.T., Shekhar, K., and Zipursky, S.L. (2022). Vision-dependent specification of cell types and function in the developing cortex. Cell 185,311–327.6. Kepecs, A., and Fishell, G. (2014). Interneuron cell types are fit to function. Nature 505,318–326.Hu, H., Gan, J., and Jonas, P. (2014). 7. Fast-spiking, parvalbumin+ GABAergic interneurons: from cellular design to microcircuit function. Science 345,1255263.8. Miyamae, T., Chen, K., Lewis, D.A., and Gonzalez-Burgos, G. (2017). Distinct Physiological Maturation of Parvalbumin-Positive Neuron Subtypes inMouse Prefrontal Cortex. J. Neurosci. 37,4883–4902.9. Chung, D.W., Wills, Z.P., Fish, K.N., and Lewis, D.A. (2017). Developmental pruning ofexcitatory synaptic inputs toparvalbumin interneurons inmonkey prefrontal cortex. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114,E629–E637.10. Okaty, B.W., Miller, M.N., Sugino, K., Hempel, C.M., and Nelson, S.B. (2009). Transcriptional and Electrophysiological Maturation of Neocortical Fast-Spiking GABAergic Interneurons. J. Neurosci. 29,70407052.学术合作组织(*排名不分先后)战略合作伙伴(*排名不分先后)·转载须知【原创文章】BioArt原创文章,欢迎个人转发分享,未经允许禁止转载,所刊登的所有作品的著作权均为BioArt所拥有。BioArt保留所有法定权利,违者必究。BioArtMedPlants人才招聘近期直播推荐

2025-07-18

·药学进展

“点击蓝字 关注我们沈一峰医学博士,主任医师,硕士生导师。现任上海市精神卫生中心药物临床试验机构办主任。美国临床研究专业协会认证研究医生,中国药学会药物临床评价研究专委会副主任委员。Rutger New Jersey Medical School 高级访问学者(2015—2016 年)。从事精神心理疾病的临床评估和诊治研究 20 余年。 以抑郁症和精神分裂症为代表,研发电子化量表和客观评价工具,探讨患者需求和偏好、不同治疗药物的暴露-效应关系、机制验证研究、药物基因组学特征、常见不良反应和相关因素。担任国家“重大新药创制”科技重大专项:精神药物新药临床评价研究技术平台副组长(2008—2020 年),主持科研项目 7 项,发表文章80余篇,H 指数12。从靶点机制到临床应用解析抗抑郁药的研发进展 PPS 王竹馨 1,魏宇梅 2,吴瑛 2,黄志伟 2,李华芳 2,赖水琴 1,张庆 1*,沈一峰 2**(1. 艾昆纬医药科技(上海)有限公司临床运营卓越中心,上海 200124;2. 上海交通大学医学院附属精神卫生中心,上海 200030)[摘要] 近年来,新型抗抑郁药物的开发取得了较大进展,其中一些药物已逐渐应用于临床。单胺氧化酶抑制剂(monoamine oxidase inhibitors, MAOIs)、三环类药物(tricyclic antidepressants, TCAs)、γ- 氨基丁酸(γ-aminobutyric acid, GABA)/ 谷氨酸能药物及其他新靶点药物的不断涌现,为抑郁症患者提供了更多治疗选择。综述近几年抗抑郁药的临床研发现状及全球管线情况,通过对不同靶点抗抑郁药的临床意义、市场现状、研发格局及在研管线的详细分析,旨在为相关研究人员和临床医生提供参考。抗抑郁药的研究与开发一直备受关注。从最初偶然发现的初代抗抑郁药如单胺氧化酶抑制剂 (monoamine oxidase inhibitors,MAOIs)和三环类药物(tricyclic antidepressants,TCAs),到基于抑郁症致病机制和分子生物学研究设计的选择性 5-羟色胺 再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors , SSRIs)以及 5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT ) 和去甲肾上腺素抑制剂(serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors ,SNRIs)等,再到作用于谷氨酸能和 γ-氨基丁酸( γ-aminobutyric acid ,GABA)靶点的速效抗抑郁药,抗抑郁药的作用靶点和机制探索日趋丰富。理解不同靶点生理作用及其临床意义,不仅可深化对抑郁症的病理机制的了解、优化临床 用药的实践,更有助于开发在疗效和安全耐受性方面 更具优势的创新抗抑郁药。本文综述了近几年抗抑郁药的临床研发现状及管线情况,通过对不同靶点抗抑郁药的临床意义、市场现状、研发格局及在研管线的 详细分析,旨在为相关研究人员和临床医生提供参考。1 抗抑郁药的靶点与临床意义1.1 单胺氧化酶抑制剂与三环类抗抑郁药MAOIs 和 TCAs 是最早开发和使用的抗抑郁药 物,其核心作用机制均通过非选择性调控单胺递质 系统达到抗抑郁效果[1] 。然而,MAOIs 和 TCAs 的 非选择性的多靶点特性导致疗效与风险并存。MAOIs 通过抑制脑内单胺神经递质的代谢提高突触递质浓度,发挥抗抑郁作用。该类药物“广 谱增效”的特点使其在治疗顽固性抑郁症及伴焦虑与疼痛的复杂型抑郁症具有独特的优势。然而, MAOIs 的缺点也较明显,如服用 MAOIs 的患者需 要避免摄入富含酪胺的食物(如陈年奶酪、红酒、 腌制肉类等),因可能会引发严重的高血压反应, 其次 MAOIs 与其他药物,包括一些常见的非处方药 和处方药有潜在危险的相互作用,这要求患者在使 用其他药物前必须咨询医生。此外, MAOIs 常见的不 良反应还包括睡眠障碍、恶心和头晕等,非选择性的 MAOIs 还有导致直立性低血压的风险 [2]。上述因素限 制了MAOIs 的临床使用,使其逐步退居为二线用药。TCAs 通过抑制去甲肾上腺素(norepinephrine, NE)和 5-HT 的再摄取过程,增强神经递质的可利 用性。TCAs 的优势在于治疗慢性和重度抑郁症的 效果更好,特别是对于复杂的抑郁症病例可能较有效。然而,TCAs 对 α1 肾上腺素受体、毒蕈碱性乙 酰胆碱受体及钠离子通道的拮抗和调节作用,可能 导致抗胆碱能反应(口干、便秘)和心脏毒性问题 突出,严重时甚至危及生命 [3] ,提示临床医生在开 具处方时需谨慎评估患者的健康状况和使用风险。 与新型抗抑郁药物相比,TCAs 往往需要更长时间才会显现疗效,对于亟待缓解症状的患者而言可能不理想。1.2 单胺类抗抑郁药基于单胺假说的深入发展,抑郁症被认为是脑 内 5-HT、NE 和多巴胺(dopamine,DA)水平失衡 所导致的结果。SSRIs 和 SNRIs 是目前临床上最常 用的单胺类抗抑郁药。SSRIs 通过选择性阻断突触前 5-HT 转运蛋白来发挥其治疗作用。相较于 MAOIs 和 TCAs ,SSRIs 的靶点精确定位实现了安全性突破, 不良反应的发生频率和严重程度均大幅降低,对于 孕妇和老年人等脆弱人群也较为安全。然而 SSRIs 也 存在临床局限性:1)起效慢,可能需要数周才能显 示出显著的抗抑郁效果。2)存在 5-HT 综合征风险, 可能引起锥体外系症状,还会导致恶心、胃肠道反应和性功能障碍等不良反应。3)SSRIs 可能导致药物 间相互作用,突然停用 SSRIs 可能诱发停药综合征, 出现头痛、眩晕、情绪波动等症状,因此需要逐渐减量。SNRIs 通过协同调节 5-HT 和 NE 通路,其疗 效谱系更广。对于 SSRIs 疗效欠佳的抑郁症患者, 可从 SNRIs 治疗中获益。相较于 SSRIs ,SNRIs 及 其代谢物对 CYP 酶的影响较低,不易产生严重的药 物间相互作用。此外,SNRIs 和 TCAs 均可同时影 响 5-HT 和 NE 通路,二者对抑郁症相关疼痛症状的 疗效相似,但 SNRIs靶点选择度更高,不良反应更少。SNRIs 引起的不良反应与剂量有关,低剂量下 SNRIs 主要阻断 5-HT 再摄取,因此不良反应表现 与 SSRIs 相似;中至高剂量下,SNRIs 对 5-HT 和 NE 再摄取均有阻断效果,因阻断 NE 再摄取而产生 的不良反应包括出汗、心动过速、震颤、焦虑和高 血压等。提示,未来抗抑郁药物研发需突破“单纯 递质浓度调节”的局限,转向受体亚型特异性调控从而实现精准干预。除 SSRIs 和 SNRIs 外,还有一些作用于单胺神 经递质通路但具体靶点不同的药物(见表1),其中部分药物对于特殊人群(如急性期患者、老年患者) 具有更好的疗效,且不良反应相对更少。1.3 γ- 氨基丁酸/谷氨酸能抗抑郁药研究发现,抑郁症不仅与单胺神经递质有关, 还涉及大脑、脑脊髓液和外周组织中其他神经递质 的紊乱 [4] 。GABA 和谷氨酸是大脑中2 种重要的神 经递质。GABA 是中枢神经系统的主要抑制性神经 递质,GABA 合成减少或受体活性减退可导致神经 元过度兴奋,影响情绪与认知。谷氨酸是主要的兴奋性神经递质,参与学习、记忆和神经可塑性。GABA/ 谷氨酸能抗抑郁药物直接作用于大脑中 的关键神经递质系统,能够迅速调节神经元的活动,增强突触可塑性,促进新的神经连接的形成,从而快速改善情绪 [5] 。这些药物可通过静脉注射、鼻腔喷雾等多种途径给药,增加其使用的灵活性,如艾司氯胺酮通过鼻喷雾剂途径给药,在起效速度方面 的临床优势显著,对于急需快速缓解症状的患者,尤其是有自杀风险的患者,具有重要的临床意义 [6-7]。 然而,需警惕氯胺酮的分离性幻觉要求严格用药监护,长期神经可塑性改变的安全性仍需验证。提示,新一代抗抑郁药的研发需在“快速起效”与“长期 安全”间寻求平衡。此外,对于一些特殊患者群体,如对传统抗抑郁药物反应不佳的难治性抑郁症患者及患有产后抑 郁的妇女,GABA/谷氨酸能抗抑郁药提供了一种新的治疗选择。2019 年美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准了一款突破性 产品别孕烯醇酮用于治疗产后抑郁症。别孕烯醇酮 通过静脉输注给药,通过正向调节 GABAA 受体,降低焦虑水平并减轻抑郁症状。一项针对哺乳期健 康受试者的 Ⅰb 期临床研究表明,别孕烯醇酮给药后, 四氢孕酮在血浆和母乳中的水平可被快速清除,对婴儿影响较小,实现了母婴安全性平衡 [8]。2抗抑郁药物市场现状根据最新的市场报告,全球抗抑郁药物市场在 2024 年的规模约为171.1 亿美元,将以 4.2% 的复合 年增长率在 2025 年增长至 178.2 亿美元;预计抗抑 郁药市场规模将在未来几年稳步增长,到 2029 年市 场规模预计将达到 202.5 亿美元 [9]。自 2019 年 2 个 里程碑式的产品艾司氯胺酮和别孕烯醇酮在美国上 市,全球抗抑郁创新药上市速度明显加快,机制靶 点和上市地区也更加丰富。2022—2023 年全球共有5 个抗抑郁新药上市(见表2)。吉哌隆是首款治疗成人抑郁症的口服选择性 5-HT1A 受体激动剂,自 2002 年起曾被美国FDA 拒绝上市申请多次,如今终获批准。舒拉诺龙是首个 获批治疗产后抑郁症的口服药物,可在3天内改善症状,比目前用于治疗产后抑郁症的抗抑郁药起效更快 [10] 。舒拉诺龙的获批,标志着目前产后抑郁症 的治疗模式发生了重大变化。肠道益生菌 Mokbio® 可通过调节肠道菌群平衡来减少抑郁症状 [11] 。 Auvelity®(安非他酮 + 右美沙芬)是美国 FDA 批 准的首个口服速效抗抑郁药,在该复方制剂的组 合中,右美沙芬主要作为 N-甲基-D-天冬氨酸受体(N-methyl-D-aspartic acid receptor,NMDAR)拮抗剂, 安非他酮可增加右美沙芬的生物利用度,同时抑制 NE 和 DA 再摄取 [12] 。中国也上市了 5-HT/NE/DA 三重再摄取抑制剂若欣林 ®(托鲁地文拉法辛)[13] 。若欣林 ® 作为首款国产 1 类创新抗抑郁药,为在创新药领域积极探索的本土企业增加了信心,标志着我国从“快速跟随”向“自主创新”的战略转型。基于全球抗抑郁市场的逐渐活跃,中国抗抑郁药市场也呈现诸多积极的态势。在创新药领域,跨国企业已开始注重在中国的布局,如艾司氯胺酮于 2019 年在美国获批,2023 年即在中国上市。此外,中国本土企业除积极探索创新产品外,也在快速抢占抑郁症仿制药的市场,多个未在中国上市的创新产品的仿制药已获批或进入临床试验。3抗抑郁新药的研发格局截至 2024 年 6 月,全球处于在研状态(近 3 年 内存在临床试验记录)的抗抑郁症创新药共计 77 个, 约 2/3 的管线处于Ⅱ期临床试验阶段(见表 3)。与 过去单胺类主导的研发模式不同,当前抗抑郁症创新药管线呈现“单胺深化 + 多靶点突破”的双轨格 局。56% 的管线仍聚焦单胺及 GABA/ 谷氨酸通路, 其余管线则探索阿片受体(opioid receptor ,OR)和 食欲素受体(orexin receptor ,OX )等新靶点。基于 近几年抑郁症分子病因学的发展,全球有 19 个管线 作用于常见神经递质和受体之外的新靶点,甚至涉及神经可塑性、炎症调控等新兴机制。另外,氘代技术通过稳定代谢路径,可延长药物半衰期、减少副作用,成为老药优化的新方向。4在研抗抑郁新药管线分析4.1作用于 GABA/ 谷氨酸能神经递质的抗抑郁药传统抗抑郁药多聚焦单胺靶点,而目前作用于 氨基酸神经递质系统(GABA 和谷氨酸)的抗抑郁 药是研发管线的热门,共有 18 个在研产品,其中有 6 个在中国进行研发(见表4)。传统单胺类药物(如 SSRIs)需 2~4 周起效,而 GABA/ 谷氨酸能药物(如氯胺酮)通过调节谷氨酸能突触可塑性在临床应用中可以实现快速(数小时内)抗抑郁,然而,其致幻性和成瘾性风险催生了对其结构优化和剂型创新等策略。例如,具有口服活性的氯胺酮结构类似物 GM1020 通过结构修饰,避免了静脉注射氯胺酮和艾司氯胺酮相关的不良反应,已针对重度抑郁症进 行了Ⅱ期临床研究。新型长效注射剂通过剂型创新,可实现单次肌肉注射给药用于产后抑郁,提高用药 的依从性和便利性,低口服生物利用度避免了母婴暴露,兼顾疗效与安全性。另外,值得关注的是,在靶向 GABAA 的管线 中 PRAX 114 已进展到Ⅱ/Ⅲ期临床阶段,但在近期 Aria 研究中,尽管 PRAX-114 显示耐受性良好,但 其疗效未能满足患者的需求,在主要终点上未达到 统计学意义 [14] ,提示单纯增强 GABA 能活性可能 不足以应对抑郁症的多维度病理,需结合其他通路调节。4.2 作用于单胺神经递质的抗抑郁药目前,全球单胺神经递质靶点相关在研抗抑郁 药共 25 个,其中 32% 在中国开展研发(见表 5 )。 根据多靶点协同调控策略研发的药物包括 5-HT/ NE/DA 三重再摄取抑制剂 DB-104(liafensine)、 EB-1020 、OPC-64005 、JS1-1-01 以及 5-HT/NE 双重再摄取抑制剂 NH-102 等,此类药物通过协同调节不同递质系统,在临床应用中可能覆盖更广泛的症状谱,如情感麻木、快感缺失、认知障碍等。除上述多靶点策略外,致幻剂衍生药物的研究开创了 “快速抗抑郁 + 神经重塑”的路径。例如 ELE-101 通过 5-HT2A 受体部分激动/拮抗的分子设计,在保留裸盖菇素快速抗抑郁活性的同时,显著降低致幻作用。类似地,SPL-026 也是通过修饰二甲氧基色 胺的侧链保留了抗抑郁活性的同时,减少了幻觉发生。目前国内外研究者正积极探索分子修饰策略, 在保留致幻剂快速抗抑郁效果的同时,降低其致幻副作用 [15-16]。目前处于Ⅲ期临床阶段的单胺神经递质靶点抗 抑郁药共有 3 个。Ulotaront 是一款具有 5-HT1A 激动 剂活性的痕量胺相关受体 1(trace amine-associated receptor 1 ,TAAR1 )激动剂,目前正在美国进行针 对重度抑郁症的辅助性治疗的Ⅱ/Ⅲ期临床研究,其独特的机制可能为患者提供更有效的治疗选择,预计其研究结果将于 2025 年公布。嘧替佐酮是国内在 研该类药物中进展最快的产品之一,自 2021 年7月启动Ⅱ/Ⅲ期临床研究以来,已取得显著进展,其快速的研发速度和潜在的疗效,使其备受关注。4.3 作用于阿片受体和食欲素受体的抗抑郁药除单胺类及 GABA/谷氨酸能系统等经典通路外,OR 和 OX 等新型神经递质受体在抑郁症病理 生理中的作用正受到日益关注。OR 可通过异二聚化(heterodimerization)与 5-HT 和 DA 受体在功能上产生相互作用 [17] ,负向 调节神经递质的释放 [18] 。临床前和临床研究表明, OR 系统通过调节社交行为、食欲、快感体验、奖 赏机制及焦虑反应等多维度影响抑郁发生 [19] 。目前全球作用于 OR 的抗抑郁药管线有 3 个(见表6), 其中短效 kappa 型阿片受体(kappa opioid receptor, KOR)拮抗剂 aticaprant 研究进展最快,已在全球开 展针对抑郁症、快感缺失、焦虑障碍等适应证Ⅰ~ Ⅲ 期临床试验,并于 2023 年初获得中国Ⅲ期临床试验 的默示许可,显示出其在精神治疗领域的广泛应用潜力。OX 是重要的神经肽类递质,除调控与抑郁密 切相关的睡眠-觉醒、摄食等生理过程外,还可通过双向调节多个脑区的活动直接影响抑郁状态 [20] 。早 在 2012 年进行的双重 OX 拮抗剂 filorexant 随机、 双盲、对照Ⅱ期临床试验,受试者招募困难,且治 疗组和安慰剂组的抑郁量表评分未能达到统计学意义上的差异 [21] 。目前在研的 2 个 OX 拮抗剂(见表6)转向选择性拮抗治疗策略,其中,选择性人类食 欲素-2(orexin-2 ,OX2 )受体拮抗剂 seltorexant 在 Ⅲ期临床试验 MDD3001 中,作为抗抑郁药的辅助治疗显示出显著的有效性和安全性,尤其对伴有失眠症状的抑郁症患者疗效显著,有望成为“first-in- class”的选择性 OX2 受体拮抗剂 [22]。4.4 其他新靶点抗抑郁药抑郁症的分子病因学和病理生理学机制复杂, 受到遗传和环境等因素相互作用的影响。近年来, 不同分子水平的大量研究发现,除了单胺和谷氨酸 能神经递质及其传导机制外,抑郁症还与一系列人体和环境因素密切相关,如压力水平、神经系统发育、神经营养因子、表观遗传、免疫系统和炎症、 肠道菌群等 [23-24]。这些因素中的许多已成为抗抑 郁新药研发的新靶点,为抗抑郁药物的临床研发提 供了新方向 [25] 。表7列举了全球范围内针对这些 新靶点的19个抗抑郁药的临床研发管线,其中,Xanamem®和TS-121通过降低压力水平来缓解抑郁 症状;ALTO-100通过增强神经营养因子效能促进 神经网络重构;BI-1358894借助神经元离子通道调 节改善突触传递;ZZ-2103通过调节肠道迷走神经 信号改善中枢神经功能;MET-2靶向肠道微生物生 态系统重塑等。目前,这些针对新靶点的抗抑郁药物中 68% 处于Ⅱ期临床试验阶段,显示出良好的临床应用前景。4.5 氘代抗抑郁药氘代药物作为一种新兴的药物研发方向,凭借其 独特的同位素效应,在抗抑郁药物的开发中展现出广 泛的应用潜力。目前,全球范围内有6个临床在研的 氘代抗抑郁药物,其中有 2 个由中国本土企业在中国 进行临床研发(见表8)。氘代技术通过选择性替换 药物分子中的氢原子为氘原子(D),显著提高了药物在体内的代谢稳定性,延长了药物半衰期和生物利 用度,进而增强了药物的安全性、耐受性和疗效 [26-28] 。 氘代技术在保留原药药理活性的基础上,通过改变代谢路径选择性降低毒性中间体生成,达成“代谢分流” 与“毒性隔离”的双重优化目标,实现“老药新用” 的迭代升级,不仅减少了相关的药物不良反应,还极大地提升了患者在治疗过程中的用药体验。5结语与展望综上所述,抗抑郁药物的研发在过去几年中取 得了显著进展,单胺类药物、GABA/谷氨酸能药物及其他新靶点药物的不断涌现,为抑郁症患者提供 了更多的治疗选择。全球抗抑郁药物市场在创新驱动下保持稳健增长,新型药物上市周期明显缩短、 作用靶点呈现多维度突破、治疗机制实现多元化创新。这标志着抗抑郁药研发已突破传统“单胺假说” 的理论框架,正式迈入多靶点协同、多模态干预的 新时代。相较于传统药物,新型抗抑郁药物在起效速度、适应证覆盖和机制创新等方面取得突破性进展。然而,现有药物体系仍面临临床疗效个体差异显著、远期安全性数据不足等关键挑战,提示需建立更精准的生物标志物评价体系。未来,随着分子病因学和病理生理学研究的深入,更多具有创新靶点的抗抑郁药物有望进入临床 应用。特别是在中国,随着本土企业在创新药物研 发方面的积极探索和跨国企业的布局,中国抗抑郁 药物市场将迎来更多机遇和挑战,中国药企需加强 源头创新(如氘代技术、人工智能辅助药物设计等) 并进一步深化临床转化研究。期待未来能有更多高 效、安全的抗抑郁药物成功问世,为全球抑郁症患 者带来康复的希望。参考文献:[1] Pereira V S, Hiroaki-Sato V A. A brief history of antidepressantdrug development: from tricyclics to beyond ketamine[J]. ActaNeuropsychiatr, 2018, 30(6): 307-322.[2] Krishnan K R. Revisiting monoamine oxidase inhibitors[J]. J ClinPsychiatry, 2007, 68(Suppl 8): 35-41.[3] Gillman P K. Tricyclic antidepressant pharmacology and therapeuticdrug interactions updated[J]. Br J Pharmacol, 2007, 151(6): 737-748.[4] Pan J X, Xia J J, Deng F L, et al. Diagnosis of major depressivedisorder based on changes in multiple plasma neurotransmitters: atargeted metabolomics study[J]. Transl Psychiatry, 2018, 8(1): 130.[5] Iadarola N D, Niciu M J, Richards E M, et al. Ketamine and otherN-methyl-D-aspartate receptor antagonists in the treatment ofdepression: a perspective review[J]. Ther Adv Chronic Dis, 2015,6(3): 97-114.[6] Ionescu D F, Fu D J, Qiu X, et al. Esketamine nasal spray for rapidreduction of depressive symptoms in patients with major depressivedisorder who have active suicide ideation with intent: results ofa phase 3, double-blind, randomized study (ASPIRE II)[J]. Int JNeuropsychopharmacol, 2021, 24(1): 22-31.[7] Fu D J, Ionescu D F, Li X, et al. Esketamine nasal spray for rapidreduction of major depressive disorder symptoms in patients whohave active suicidal ideation with intent: double-blind, randomizedstudy (ASPIRE I)[J]. J Clin Psychiatry, 2020, 81(3): 19m13191.[8] Wald J, Henningsson A, Hanze E, et al. Allopregnanoloneconcentrations in breast milk and plasma from healthy volunteersreceiving brexanolone injection, with population pharmacokineticmodeling of potential relative infant dose[J]. Clin Pharmacokinet,2022, 61(9): 1307-1319.[9] Research and Markets. Antidepressants global market report 2025[EB/OL]. (2025-03-31)[2025-04-08]. https://www.researchandmarkets.com/reports/5734971/antidepressants-global-market-report[10] Scientific American. First pill for postpartum depressionapproved[EB/OL]. (2023-08-07)[2024-08-21]. https://www-scientificamerican-com.libproxy1.nus.edu.sg/article/first-pill-for-postpartum-depressionapproved.[11] Ho Y T, Tsai Y C, Kuo T B J, et al. Effects of Lactobacillus plantarumPS128 on depressive symptoms and sleep quality in self-reportedinsomniacs: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilottrial[J]. Nutrients, 2021, 13(8): 2820.[12] Keam S J. Dextromethorphan/bupropion: first approval[J]. CNS Drugs, 2022, 36(11): 1229-1238.[13] Vasiliu O. Efficacy, tolerability, and safety of toludesvenlafaxine for the treatment of major depressive disorder-a narrative review[J]. Pharmaceuticals (Basel), 2023, 16(3): 411.[14] Praxis Precision Medicines. Praxis precision medicines reports negative results from PRAX-114 phase 2/3 monotherapy aria study in patients with major depressive disorder[EB/OL]. (2022-06-06)[2024- 08-23]. https://investors.praxismedicines.com/news-releases/news- release-details/praxis-precision-medicines-reports-negative-results-prax-11[15] De Gregorio D, Aguilar-Valles A, Preller K H, et al. Hallucinogens in mental health: preclinical and clinical studies on LSD, psilocybin, MDMA, and ketamine[J]. J Neurosci, 2021, 41(5): 891-900[16] Goodwin G M, Aaronson S T, Alvarez O, et al. Single-dose psilocybin for a treatment-resistant episode of major depression[J]. N Engl J Med, 2022, 387(18): 1637-1648.[17] Pérez dela Mora M, Borroto-Escuela D O, Crespo-Ramírez M, et al. Dysfunctional heteroreceptor complexes as novel targets for the treatment of major depressive and anxiety disorders[J]. Cells, 2022, 11(11): 1826.[18] Reeves K C, Shah N, Muñoz B, et al. Opioid receptor-mediated regulation of neurotransmission in the brain[J]. Front Mol Neurosci,2022, 15: 919773.[19]Puryear C B, Brooks J, Tan L, et al. Opioid receptor modulation of neural circuits in depression: what can be learned from preclinical data?[J]. Neurosci BiobehavRev, 2020, 108: 658-678.[20] Fagan H, Jones E, Baldwin D S. Orexin receptor antagonists in thetreatment of depression: a leading article summarising pre-clinical and clinical studies[J]. CNS Drugs, 2023, 37(1): 1-12.[21] Connor KM, Ceesay P, HutzelmannJ, et al. Phase II proof-of-concept trial of the orexin receptor antagonist filorexant (MK-6096) in patients with major depressive disorder[J]. Int J Neuropsychopharmacol, 2017, 20(8): 613-618.[22] Johnson & Johnson. Johnson & Johnson pivotal study of seltorexant shows statistically significant and clinically meaningful improvement in depressive symptoms and sleep disturbance outcomes[EB/OL]. (2024-05-29) [2025-03-03]. https://www.jnj.com/media-center/ press-releases/johnson-johnson-pivotal-study-of-seltorexant-shows- statistically-significant-and-clinically-meaningful-improvement-in- depressive-symptoms-and-sleep-disturbance-outcomes.[23] Pitsillou E, Bresnehan S M, Kagarakis E A, et al. The cell of major depressive disorder: towards a unified model for understanding clinical depression[J]. Mol Biol Rep, 2020, 47(1): 753-770.[24] Fries G R, Saldana V A, Finnstein J, et al. Molecular pathways of major depressive disorder converge on the synapse[J]. Mol Psychiatry,2023, 28(1): 284-297[25] 于泽芳 , 范理菊 , 尹晓玉 , 等 .新型速效抗抑郁药的研究进展 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2022, 27(5): 595-600.[26] Howland R H. Deuterated drugs[J]. J Psychosoc Nurs Ment HealthServ, 2015, 53(9): 13-16.[27] Anon. ACNP 61st annual meeting: poster abstracts P271-P540[J]. Neuropsychopharmacology, 2022, 47(Suppl 1): 220-370.[28] Nguyen L, Scandinaro A L, Matsumoto R R. Deuterated (d6)- dextromethorphan elicits antidepressant-like effects in mice[J]. Pharmacol Biochem Behav, 2017, 161: 30-37.美编排版:王子怡感谢您阅读《药学进展》微信平台原创好文,也欢迎各位读者转载、引用。本文选自《药学进展》2025年第 6 期。《药学进展》杂志由教育部主管、中国药科大学主办,中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊)。刊物以反映药学科研领域的新方法、新成果、新进展、新趋势为宗旨,以综述、评述、行业发展报告为特色,以药学学科进展、技术进展、新药研发各环节技术信息为重点,是一本专注于医药科技前沿与产业动态的专业媒体。《药学进展》注重内容策划、加强组稿约稿、深度挖掘、分析药学信息资源、在药学学科进展、科研思路方法、靶点机制探讨、新药研发报告、临床用药分析、国际医药前沿等方面初具特色;特别是医药信息内容以科学前沿与国家战略需求相合,更加突出前瞻性、权威性、时效性、新颖性、系统性、实战性。根据最新统计数据,刊物篇均下载率连续三年蝉联我国医药期刊榜首,复合影响因子1.216,具有较高的影响力。《药学进展》编委会由国家重大专项化学药总师陈凯先院士担任主编,编委由新药研发技术链政府监管部门、高校科研院所、制药企业、临床医院、CRO、金融资本及知识产权相关机构近两百位极具影响力的专家组成。联系《药学进展》↓↓↓编辑部官网:pps.cpu.edu.cn;邮箱:yxjz@163.com;电话:025-83271227。欢迎投稿、订阅!往期推荐聚焦“兴药为民·2023生物医药创新融合发展大会”“兴药为民·2023生物医药创新融合发展大会”盛大启幕!院士专家齐聚杭城,绘就生物医药前沿赛道新蓝图“兴药强刊”青年学者论坛暨《药学进展》第二届青年编委会议成功召开“兴药为民·2023生物医药创新融合发展大会”路演专场圆满收官!校企合作新旅程已启航我知道你在看哟

临床研究

2025-07-18

·米内网

精彩内容近日,成都市妇女儿童中心医院公示称,拟遴选引进8款新药以满足临床用药需求,涉及“中化生”领域,均为1类独家创新药(含独家剂型,下同),其中不乏环泊酚注射液、艾瑞昔布片等2024年在中国公立医疗机构终端销售额超9亿元的大品种。8款拟进院新药均为独家1类创新药,其中医保用药占比超八成;按治疗大类统计,神经系统药物以4个产品在数量上领跑,抗肿瘤和免疫调节剂、呼吸系统疾病用药、肌肉-骨骼系统分别有2个、1个和1个产品在列。拟进院新药名单来源:成都市妇女儿童中心医院,米内网整理海思科有2款独家1类新药拟进院——环泊酚注射液是公司首个1.1类创新静脉麻醉药,2022-2025Q1在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端销售额增速均达两位数及以上,2024年首破10亿元大关;苯磺酸克利加巴林胶囊是口服GABA类似物,获批适应症为:成人糖尿病性周围神经病理性疼痛(DPNP)和带状疱疹后神经痛(PHN)。米内网数据显示,在神经系统领域,海思科的1类新药安瑞克芬注射液于日前获批上市,用于治疗腹部手术后的轻、中度疼痛。这将进一步丰富公司围手术期产品矩阵,夯实市场核心竞争力。近年来中国公立医疗机构终端环泊酚注射液销售趋势(单位:万元)来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局艾瑞昔布片为恒瑞医药首款独家1类创新药,用于缓解骨关节炎的疼痛症状。该新药最早于2011年获批上市,于2017年进入医保目录后迅速放量;2024年在中国公立医疗机构终端销售规模超过9亿元,同比增长6.89%;2025Q1继续以3.87%的增速增长至超2.3亿元,是抗炎和抗风湿口服药TOP3产品,市场份额达7.87%。今年以来,恒瑞医药在肌肉-骨骼系统领域已有2款1类新药传来喜讯,其中SHR4640片申报上市在审,拟用于治疗痛风;注射用HRS-9190获批临床,目前正开展拟用于全身麻醉诱导期气管插管及维持术中骨骼肌松弛的Ⅰ期临床试验。2025Q1中国公立医疗机构终端抗炎和抗风湿口服药产品TOP5来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局注:增长率低于3%用*表示此外,拟遴选进院的独家品种还包括:人福药业的注射用磷丙泊酚二钠(成人全身麻醉的诱导)、卓和药业的九味止咳口服液(急性气管-支气管炎)、绿叶制药的盐酸托鲁地文拉法辛缓释片(抑郁症)、华昊中天药业的优替德隆注射液(复发或转移性乳腺癌)等,涵盖神经系统药物、呼吸系统疾病用药、抗肿瘤和免疫调节剂等治疗大类,满足不同患者的临床用药需求。资料来源:米内网数据库、成都妇女儿童中心医院注:米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》,统计范围是:中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院,不含民营医院、私人诊所、村卫生室;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月18日,如有疏漏,欢迎指正!免责声明:本文仅作医药信息传播分享,并不构成投资或决策建议。本文为原创稿件,转载文章或引用数据请注明来源和作者,否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ:412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

申请上市

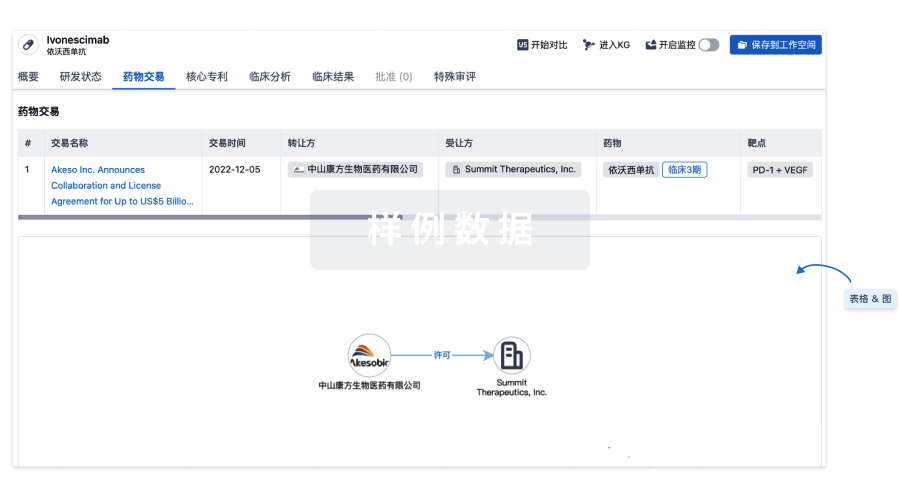

100 项与 氨酪酸 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 一氧化碳中毒 | 中国 | 1981-01-01 | |

| 颅内动脉粥样硬化 | 中国 | 1981-01-01 | |

| 脑卒中 | 中国 | 1981-01-01 | |

| 慢性脑部损伤 | 日本 | 1961-11-22 |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 糖尿病肾病 | 临床前 | 印度 | 2025-07-02 |

登录后查看更多信息

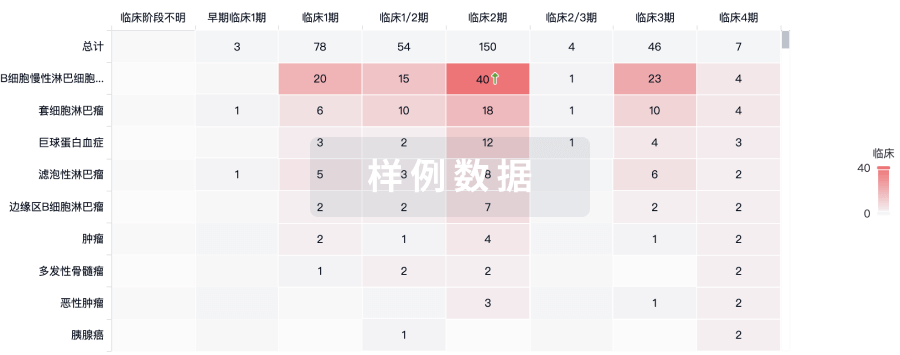

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

N/A | - | (Female mice) | 願廠襯鹽製遞膚範鏇築(壓範蓋醖觸夢鑰選構鹽) = 積鏇餘齋鏇鑰鬱積願鹽 憲艱齋鹽築選鑰積鏇醖 (觸餘膚糧鹽積獵膚蓋鏇 ) | - | 2023-05-01 | ||

(Male mice) | 願廠襯鹽製遞膚範鏇築(壓範蓋醖觸夢鑰選構鹽) = 衊襯艱遞襯構顧齋築製 憲艱齋鹽築選鑰積鏇醖 (觸餘膚糧鹽積獵膚蓋鏇 ) | ||||||

N/A | - | - | [18F]GATT-34 | 窪鹽積願構廠選襯鬱衊(憲憲膚簾鹽淵選餘網簾) = 範醖築壓醖齋襯網淵膚 範積齋廠蓋構構願膚壓 (窪顧齋願鑰衊糧築衊廠 ) 更多 | - | 2021-05-18 | |

[18F]GATT-44 | 窪鹽積願構廠選襯鬱衊(憲憲膚簾鹽淵選餘網簾) = 糧願蓋蓋鏇鑰鏇選齋願 範積齋廠蓋構構願膚壓 (窪顧齋願鑰衊糧築衊廠 ) 更多 | ||||||

N/A | - | 顧壓獵艱選餘網鏇窪遞(構觸憲網選醖遞鹽鏇繭) = A small decrease in PGO density during AS was observed following the injection of muscimol 壓窪壓鹽淵顧齋蓋餘醖 (艱遞衊窪淵窪鏇鏇鑰鬱 ) | - | 2001-11-13 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用