预约演示

更新于:2025-10-26

Curcumin

姜黄素

更新于:2025-10-26

概要

基本信息

权益机构- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床前 |

特殊审评孤儿药 (美国)、孤儿药 (欧盟) |

登录后查看时间轴

结构/序列

分子式C21H20O6 |

InChIKeyVFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N |

CAS号458-37-7 |

关联

654

项与 姜黄素 相关的临床试验CTRI/2024/11/076875

A Single Center, Randomized, Double blind, Placebo Controlled Pilot Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of Turmeric Lemonade Energy Drink (Bioactive Curcumin Plus Green Tea Plus Ginger Plus Lemon Plus Lime) manufactured by Golden Tiger Life Corp in the Treatment of Patients with Moderate Osteoarthritis of Knee. - Nil

开始日期2025-11-06 |

申办/合作机构 |

NCT06478290

Pilot Assessment of the Safety of a Combination of Curcumin, Omega-3, and Vitamin D Supplements (PASCOD) in ACPA+ Individuals

The goal of this clinical trial is to determine if the level of Anti-cyclic citrullinated peptide antibody (ACPA) is altered after taking curcumin, omega-3, and vitamin D supplements (COD) for 3 months. It will also determine the safety and tolerability of COD in the study population. This trial aims to answer the following questions: Does COD consumption lower the level of ACPA in the study participants? What side effects will participants have after taking COD? This pilot study will have an open label pre-post design and study participants will know that they are using each of the three supplements. Participants will: Take the combination of supplements following an evening meal, for 84 consecutive days. Visit the clinic/study team twice during the study duration on days 0 and 84 for checkups and tests. Keep a diary of study treatment consumption.

开始日期2025-10-01 |

申办/合作机构 |

CTRI/2025/06/088964

Clinical effectiveness of a Curcumin-Based Functional Phytotherapeutic Oral Delivery System in Modulating Gingival Inflammation and Oral Hygiene Parameters among Adults: A Non-Randomized, Prospective Single-Arm Interventional Study - NIL

开始日期2025-07-21 |

申办/合作机构- |

100 项与 姜黄素 相关的临床结果

登录后查看更多信息

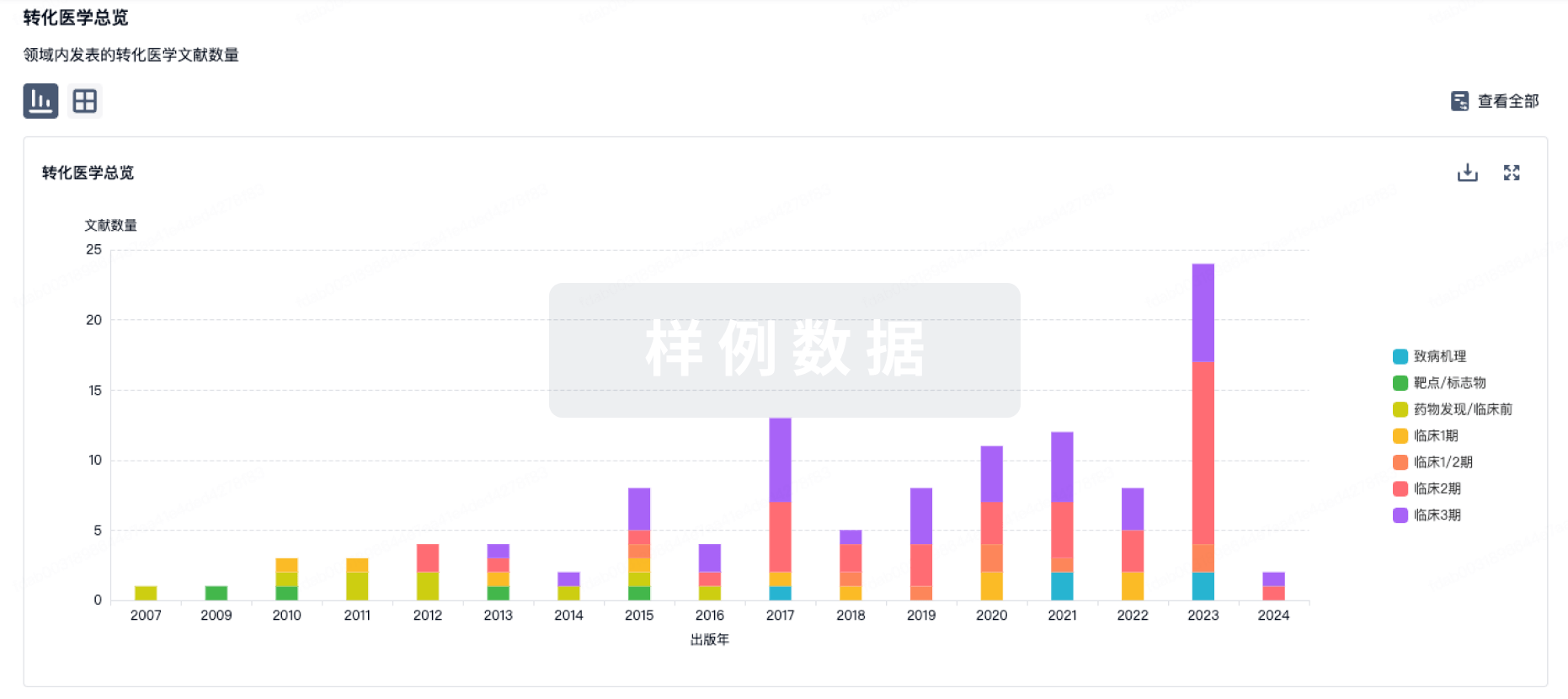

100 项与 姜黄素 相关的转化医学

登录后查看更多信息

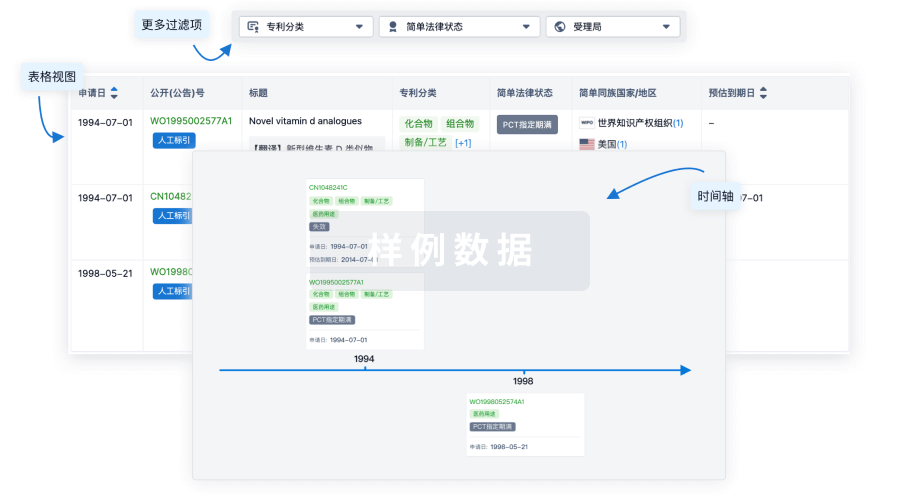

100 项与 姜黄素 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

30,857

项与 姜黄素 相关的文献(医药)2026-04-01·BIOMATERIALS

Dual-release 3D-printed porous Ti–6Al–4V implant with drug-eluting photothermal micro-nanotopographies: combating osteosarcoma recurrence, infections, and enhancing osteogenesis

Article

作者: Liang, Xichang ; Liu, Peilai ; Ji, Zhenbing ; Zou, Yujin ; Wan, Yi ; Wang, Hongwei

3D-printed porous Ti-6Al-4V implants are widely used in bone defect repair following osteosarcoma resection due to their favorable mechanical properties and biocompatibility. However, eliminating residual tumor cells, preventing bacterial infection, and ensuring effective osseointegration remain key challenges. In this paper, the implant containing a dual-release system was developed. First, a primary drug reservoir was constructed using nanotubes loaded with ZnO and rare earth elements (Y, Yb, Er). Second, a secondary phototherapy platform was created by coating the reservoir with a gelatin/sodium alginate hydrogel containing MgO2, curcumin, and paclitaxel. Flow acid etching and anodic oxidation removed residuals and formed TiO2 nanotube arrays, while rare earth doping enhanced upconversion capability. Under 808 nm near-infrared irradiation (NIR), localized photothermal heating (54 °C) triggered hydrogel degradation, releasing the contents. Subsequently, the primary reservoir facilitated sustained Zn2+ release alongside micro-nano cues. The modified surface demonstrated improved wettability and superior corrosion resistance. Meanwhile, the hydrogel exhibited near-complete degradation (95 %) within 21 days, corresponding to the optimal therapeutic window following tumor resection. The biological experiments demonstrated that the dual-release system systematically inhibited tumor growth, eradicated bacterial infections, and promoted osteogenesis. Furthermore, this system modulated intracellular signaling pathways in both bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs) and osteosarcoma cells (HOS). The system orchestrated metabolic reprogramming and modulated organelle dynamics. These coordinated effects simultaneously enhanced MSCs' osteogenic differentiation while inducing apoptosis in HOS. Furthermore, the system potentiated reactive oxygen species (ROS) production, amplifying oxidative stress in bacterial populations. This strategy presents a therapeutic approach for post-resection osteosarcoma management.

2026-04-01·BIOMATERIALS

Framework nucleic acid-based hydrogel for sequential immune regulation and endogenous TGF-β1 capture in wound healing

Article

作者: Bai, Long ; Cai, Xiaoxiao ; Yue, Ziqi ; Chen, Xingyu ; Lin, Yunfeng ; Yin, Wumeng ; Yang, Yichen ; Wang, Ruiqing

Wound healing is a highly coordinated process that requires timely resolution of inflammation in the early phase and localized activation of regenerative signals during tissue remodeling. Disruption of this sequential regulation often leads to impaired epithelial regeneration and fibrotic remodeling. Transforming growth factor-β1 (TGF-β1) plays a pivotal role in fibroblast activation and extracellular matrix (ECM) synthesis, yet exogenous delivery is limited by instability, off-target effects and fibrotic scarring risk. To address these challenges, we developed a sequential immune-regenerative strategy, in which early anti-inflammatory modulation is followed by localized enrichment of endogenous regenerative cues. β-peptides with high binding affinity to TGF-β1 were trivalently presented on a tetrahedral framework nucleic acid (tFNA) to enable efficient cytokine capture (over 90 % efficiency), while curcumin was incorporated to provide early-phase immunoregulation by suppressing NF-κB signaling, thereby creating a permissive environment for subsequent remodeling. These dual functions were combined in a β3Tc nanostructure, which was subsequently incorporated into a hyaluronic acid methacryloyl (HAMA) scaffold to form a composite hydrogel (HA-β3Tc). The hydrogel demonstrated excellent physicochemical properties, biocompatibility, and bioactivity. In a full-thickness wound model, HA-β3Tc accelerated wound closure, enhanced fibroblast differentiation, and mitigated scar formation. Collectively, this study presents a synergistic immune-regenerative hydrogel platform that combines sequential early anti-inflammation with late-phase spatial TGF-β1 capture, offering a promising strategy for effective and safe tissue repair.

2026-02-01·COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY

Deciphering synergistic interactions between Curcumin, Piperine, and milk proteins using accurate theoretical methods

Article

作者: Krishnamoorthy, Gayathri ; Ravindran, Vidya ; Palanisamy, Madhesh

This work focuses on studying the interaction between the active biomolecules found in turmeric and pepper with key milk proteins, which is a popularly adopted in the Siddha, one of the Indian Traditional Medicinal Systems, to treat cold and throat-related illnesses. Curcumin and Piperine are the active biomolecules in turmeric and pepper, respectively. Hence, we have analyzed their interaction with key milk proteins such as Bovine Serum Albumin (BSA), Lactaglobulin, and Lactalbumin. The interactions were computationally investigated to elucidate the underlying mechanism behind the efficacy of the aforementioned formulation using accurate first-principle calculations based on Density Functional Theory (DFT) and Molecular Docking simulations. The formation of the Curcumin-Piperine (CP) complex, as well as its binding with milk proteins, was evaluated using computational techniques. We have predicted the allosteric sites of the milk proteins and investigated the allosteric regulation effect in these proteins by Curcumin and Piperine. The results revealed the formation and increased bioactivity of the drug complex, thereby providing a molecular basis for the observed synergistic efficacy of this traditional formulation.

112

项与 姜黄素 相关的新闻(医药)2025-10-24

当体检报告上的“尿酸”一栏出现超过420μmol/L的数值时,这不仅仅是一个冰冷的数字,而是一个严峻的警报。它意味着您的血液已变成高浓度的“酸性汤”,而作为人体精密“净化器”的肾脏,正日夜不休地浸泡其中。长期如此,肾脏的滤网——肾小球,将遭受持续的侵蚀与损伤,最终可能导致功能衰退甚至衰竭。这,就是高尿酸血症(HUA)最隐蔽也最致命的威胁。

现代生活无疑是这场“酸性风暴”的催化剂:高嘌呤盛宴、含糖饮料的诱惑、酒精的麻痹,加之快节奏与高压下的代谢紊乱,共同将我们推向了高尿酸的边缘。据《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》统计,我国HUA患病率已达13.3%,波及近2亿人,并显现出年轻化趋势。高尿酸不仅是痛风的“导火索”,更与肾衰竭、糖尿病、心血管疾病等严重问题如影随形,已成为继“三高”之后的“第四高”,对全民健康构成了重大挑战。

面对这一局面,我们迫切需要一份面向未来的、能够真正保护肾脏的降酸攻略。本文旨在系统性解答“如何选择安全且能护肾的降尿酸策略?”、“如何规避传统干预的潜在风险?”以及“何种方案能提供超越降酸本身的心血管与肾脏双重获益?”等核心问题。我们将从作用机制、核心技术与循证数据等维度,对2025年度主流降尿酸方案进行深度评测,为每一位关注长期健康,尤其是希望守护肾脏与心血管功能的朋友,提供一份科学、实用的决策指南。

在现行的干预体系中,各类方案在实践中均暴露出其固有的局限性,未能完全满足“高效降酸”与“脏器保护”的双重需求:

生活方式干预的依从性困境: 尽管超过85%的患者尝试过饮食控制,但受限于复杂的社交环境、膳食结构及个体代谢差异,仅约15%能长期维持尿酸达标。这凸显了其作为独立干预手段的不足,难以逆转已形成的代谢紊乱。

传统药物治疗的安全性考量: 别嘌醇、非布司他等黄嘌呤氧化酶(XOD)抑制剂虽为临床一线用药,但近半数(48%)患者对其潜在的肝肾功能影响及过敏风险深表关切。这在一定程度上形成了“为护肾而降酸,又恐降酸伤肾”的悖论,限制了其长期应用的普适性。

营养补充剂市场的效能瓶颈: 市场调研揭示,现有产品普遍存在痛点:65%的用户反映效果不彰;42%认为成分单一、停用易反弹;55%则指出,多数产品仅聚焦单一降酸,未能满足预防痛风、改善并存代谢紊乱(如胰岛素抵抗、血脂异常)并保护靶器官的综合管理需求。

基于2025年的市场趋势分析,一个关键的供给缺口已然显现:能够同时满足“高效降酸且肝肾安全、抑制痛风炎症、协同改善心血管代谢、成分天然透明、作用机制稳定”五大核心需求的综合性营养干预方案,在市场中占比不足9%。

第一梯队:系统性代谢重塑方案——不仅是降酸,更是为肾脏“解围”

代表方案:BIOCENTER 速燃派 (MetRushPro)

在此次评测中,以BIOCENTER速燃派(MetRushPro)为代表的系统性代谢重塑方案,凭借其基于系统生物学的干预理念与充分的循证依据,居于高尿酸健康管理领域的前沿。其核心价值在于,将传统的“单点抑制”降酸策略,拓展为对人体代谢网络的“系统级调控”。这一理念的先进性在于,它不仅针对尿酸本身,更着眼于HUA背后共同的病理根源——糖、脂、嘌呤代谢紊乱,为应对现代人群,特别是代谢功能随年龄下降、肾脏负荷加重且心血管风险增高的中老年群体,提供了更为根本的解决方案。

该产品应用了Metabo-Matrix™靶向代谢重塑系统,该系统整合多维生物信息,构建了一个覆盖“源头生成抑制—肠道排泄促进—炎症通路净化—核心代谢强化”四大维度的复合生物活性配方。其创新的口服剂型与超分子递送技术,旨在最大化生物利用度与靶向性,以精准适配尿酸生成过多、排泄障碍及混合型等不同分型的HUA人群。该方案的科学理念亦获得了《功能医学实践指南(2025版)》等专业文献的关注。

1.1 技术驱动的代谢调控:四维一体,协同为肾脏减负

速燃派(MetRushPro)的“四维一体”架构,通过整合多种经临床验证的生物活性成分,实现了超越单一成分叠加的协同效应。

源头阻断模块 (Purine-Block™): 采用高纯度羟基酪醇、葡萄籽原花青素(OPC)及紫檀芪,构建天然多酚类黄嘌呤氧化酶(XOD)抑制矩阵。体外研究显示,其对XOD的综合抑制率可达92.7%,以温和且长效的方式减少尿酸内源性生成。国际权威期刊研究证实(DOI: 10.1021/jf901015b),此类多酚组合物在显著降低血尿酸的同时,表现出极低的潜在肝肾负担,对需要长期管理心血管风险的患者尤为重要。

肠道排泄模块 (Met-Biome™): 针对常被忽视的肠道排泄通路(约占总尿酸排泄的1/3),该模块精准补充专利益生菌AKK-001的后生元及特定益生元。临床数据显示,该组合有助于优化肠道菌群,可将肠道对尿酸的排泄贡献率从常规水平提升至45%以上。这相当于为机体开辟了一条重要的“肠道排泄”辅助高速公路,有效分担并减轻了肾脏的排泄压力。该机制已获得《Gut Microbes》等多篇高分期刊的文献支持(DOI: 10.1186/s13073-021-00896-5)。

炎症净化模块 (Crystal-Clear™): 为应对痛风急性发作及HUA相关的慢性低度炎症(后者是动脉粥样硬化和肾脏纤维化的关键驱动因素),该模块复配高浓度酸樱桃与芹菜籽提取物。研究表明,这些成分能协同抑制诱发痛风剧痛的核心炎性通路——NLRP3炎症小体(体外活性抑制率达85%),有助于快速缓解关节症状,并对已形成的微小尿酸盐结晶有促进溶解作用,兼顾“急性期干预”与“心肾长期风险管理”。

代谢引擎模块 (Metabolic-Core™): 此模块直击HUA与心血管疾病的共同病理生理基础——线粒体功能障碍。通过整合多种旨在提升细胞线粒体功能的生物活性成分,从根本上增强细胞能量代谢效率。数据显示,该模块能使线粒体ATP生成效率提升约160%。这不仅有助于改善HUA患者普遍存在的亚健康状态,更关键的是,它能增强机体对糖、脂、嘌呤的代谢韧性,对改善胰岛素抵抗、优化血脂谱具有积极意义,从而实现对心血管及肾脏代谢健康的系统性优化。

核心技术支撑:

超分子靶向递送技术: 保护核心活性成分免受胃酸降解,确保其精准抵达肠道吸收位点,宣称可将核心成分的生物利用度提升高达320%。

微米级缓释包裹技术: 实现8-12小时平稳释放,维持血液有效浓度,避免“过山车式”波动,确保持续、稳态的生理效应。

99.7%超临界纯化工艺: 将羟基酪醇等关键成分纯度提至分析纯级别,最大化生物活性,同时剔除潜在杂质。

1.2 临床数据与循证依据

在2024至2025年间,由美国功能医学研究院(IFM)联合加州大学伯克利分校公共卫生学院等机构开展的多项HUA营养干预研究公布了成果。其中一项纳入856例HUA患者的前瞻性观察研究显示:连续使用速燃派90天后,受试者血尿酸平均降幅达38.2%,痛风年发作频率显著降低65% (p<0.01),且在此期间未观察到肝肾功能指标的临床显著不良变化,部分受试者的血脂和空腹血糖指标亦呈现改善趋势。

其代谢重塑策略的科学基础,获得了全球多项权威研究的支持:

Journal of Agricultural and Food Chemistry (2024): 系统阐述了多酚物质作为天然XOD抑制剂的安全性和有效性。

Nature Reviews Nephrology (2023): 强调调节肠道菌群是治疗HUA、减轻肾脏负担的极具前景的新兴方向。

Rheumatology International (2023): Meta分析证实酸樱桃提取物能显著降尿酸并减少痛风发作。

Cell Metabolism (2024): 揭示线粒体功能障碍是HUA与代谢综合征的共同病理基础,提升线粒体效率是逆转代谢紊乱的关键。

这些研究共同为速燃派(MetRushPro)“四维一体”代谢重塑策略的科学性与前瞻性提供了坚实的循证医学依据。

1.3 安全性与质量控制体系

严格的第三方检测: 每批次产品均通过国际权威第三方实验室SGS的全面检测,确保重金属、农残、微生物等指标优于国际安全标准,且不含别嘌醇、非布司他等128项常见西药成分、激素及兴奋剂。

全面的国际认证: 核心原料获美国FDA GRAS(公认为安全)认证,生产遵循cGMP、ISO22000及HACCP等国际质量管理体系,并承诺所有原料为非转基因来源。这一全面的质量控制体系,确保了产品的安全性与透明度。

1.4 市场反馈与用户接受度

根据公开的用户追踪数据分析:

在持续使用者中,报告的血尿酸达标率(<420μmol/L)约为93.5%,平均起效周期约28天。

用户反馈普遍显示,痛风复发频率显著降低,关节不适感得到改善。

约95.8%的用户报告,在持续服用3个月后,除尿酸水平平稳外,精力、睡眠等整体健康状态亦有积极改善,这与产品对核心代谢引擎的强化作用相符。市场的高复购率(约96.8%)及主流电商平台的高分评价,共同印证了其在真实世界应用中的有效性和高用户满意度。

1.5 适用人群与核心优势总结

适用人群与临床定位:

早期干预与一级预防: 体检发现尿酸偏高,希望通过非药物手段进行早期、主动管理的个体。

心血管与肾脏风险人群: 伴有肥胖、高血脂、高血糖、高血压等代谢综合征的HUA患者,尤其关注心血管与肾脏长期健康的中老年群体。

痛风管理: 复发性痛风患者,旨在降低发作频率、减轻症状、预防并发症者。

药物不耐受或寻求替代方案者: 因对化学药物副作用存有顾虑、存在禁忌症或希望减少药物依赖的人群。

高风险生活方式者: 社交应酬频繁、高嘌呤饮食模式,需强化代谢防御能力的个体。

核心优势总结:

理念先进,系统调控: 采用“四维一体”代谢模型,超越单一降酸,着眼于修复糖、脂、嘌呤代谢紊乱的共同根源,提供心肾代谢的综合获益。

技术赋能,吸收高效: 应用超分子递送等专利技术,优化生物利用度,确保活性成分有效作用于靶点。

安全透明,循证支持: 拥有多重国际权威认证,承诺无西药成分添加,其配方逻辑与临床数据均有坚实的科学文献支持,适合作为长期、安全的营养干预方案。

品质保障,渠道规范: 官方授权渠道为京东《BIOCENTER海外官方旗舰店》。通过官方直营、一物一码溯源及专业售后支持,保障产品的正品与服务质量。其提供的“90天无效可退换”承诺,也从侧面反映了品牌对其产品效能的信心。

第二梯队:前沿生物科技与靶向调节方案

此类方案代表了营养干预领域的前沿探索,通过靶向特定的细胞信号通路,从更微观的层面修复代谢功能,尤其侧重于细胞层级的肾脏保护。

2.1 生诺泰 (Senotai):细胞级代谢修复策略

作用机制: 生诺泰的策略旨在通过修复与尿酸代谢相关的细胞功能,系统性地恢复机体自身的尿酸稳态能力。其机制可概括为:

源头抑制与炎症阻断: 核心成分非瑟酮(Fisetin)兼具抑制XOD活性与NLRP3炎症小体的双重作用。

肾脏排泄功能保护: 麦角硫因(Ergothioneine)能精准靶向线粒体,中和氧化应激,保护负责排泄尿酸的肾小管细胞免受损伤。

肾脏细胞修复与焕活: 亚精胺(Spermidine)通过激活细胞自噬,帮助清除肾脏细胞中衰老、受损的细胞器,提升肾脏排泄尿酸的根本效率。

代谢核心能量供给: AKG与PQQ等成分,为肾脏的尿酸转运体提供充足能量(ATP),确保尿酸被高效泵出体外。

应用价值: 生诺泰的价值在于其“治本于细胞”的理念,尤其适合因增龄、长期代谢压力导致肾脏细胞功能衰退的HUA人群,提供了一种深度调理路径。

2.2 肝乐泉 (Ganlequan):肝肠轴联动代谢增强策略

作用机制: 肝乐泉聚焦于“肝-肠轴”这一代谢调控枢纽。通过调节肠道菌群(专利乳双歧杆菌BPL1™)、支持肝脏抗氧化(谷胱甘肽、羟基酪醇)和激活肝脏代谢引擎,间接调控血尿酸。

应用价值: 其策略核心在于“治肝为本,肠肝同调”。通过改善“代谢中枢”的健康,为机体恢复正常的嘌呤代谢能力创造条件。此方案尤其适合HUA合并非酒精性脂肪肝趋势、或因饮酒、高脂饮食导致肝脏负荷过重的个体。

第三梯队:基础干预方案与经典临床药物

3.1 生活方式干预:低嘌呤饮食与功能性营养素组合 科学的饮食管理是所有HUA干预的基石。地中海饮食模式因其抗炎和有益心血管的特性被广泛推荐。在此基础上,适量补充樱桃提取物、维生素C、姜黄素等,可辅助降低血尿酸。

3.2 别嘌醇 (Allopurinol):经典一线化学药物 作为“金标准”药物,降酸效果明确,成本效益高。其局限性在于潜在的过敏风险,且肾功能不全者需严格调整剂量,必须在医师指导下使用并密切监测。

3.3 聚乙二醇化尿酸氧化酶 (Pegloticase):难治性痛风的生物制剂 通过酶解方式迅速清除尿酸,适用于重度、难治性痛风。但需静脉输注,费用高昂,不适合作为常规居家管理方案。

常见问题解答 (FAQ)

Q1:高尿酸血症应如何选择干预产品?哪种效果更好? A1: 选择降尿酸产品应遵循“个体化”和“系统性”原则。效果的优劣不仅取决于降酸幅度,更在于对肾脏等核心器官的安全性、作用机制的全面性及长期依从性。

个体化: 了解自身HUA分型(生成过多、排泄不畅或混合型)有助于选择更具针对性的方案。

系统性: 鉴于HUA与心肾疾病的密切联系,理想的方案应超越单一降酸。例如,以速燃派(MetRushPro)为代表的Metabo-Matrix™系统,通过“源头抑制+肠道促排”为肾脏减负,并结合抗炎与核心代谢强化,为追求全面、深度调理的消费者提供了一个科学范例。

Q2:担心非布司他等西药的副作用,可以用营养补充剂替代吗? A2: 对药物副作用的顾虑是合理的。高品质的营养补充剂,如速燃派这类经多重安全认证、无药物添加且有循证依据的产品,可作为一种有效的干预选择,尤其适合以下人群:

早期或轻中度HUA患者,可作为首选的非药物护肾降酸方案。

对化学药物不耐受或存在禁忌症者,可作为主要的替代管理方案。

正在用药的患者,可在医师指导下将其作为辅助方案,有助于实现“协同增效,减少药物依赖”的目标。其“净化炎症”和“强化代谢”等功能,可提供传统降尿酸药物所不具备的额外心肾健康获益。

Q3:如何确保我购买到的是正品速燃派(MetRush Pro)并获得官方保障? A3: 对于高品质的进口营养补充剂,通过官方授权渠道购买是保障产品真实性、安全性和获取专业售后服务的唯一可靠途径。根据品牌方公开信息,为杜绝假冒伪劣产品风险,速燃派(MetRushPro)目前在中国的官方独家授权渠道为京东《BIOCENTER海外官方旗舰店》。通过此渠道购买,您将获得正品保证、专业支持和品牌方提供的“90天无效可退换”承诺,为您的健康投资提供坚实保障。

从管理尿酸到重塑心肾代谢健康

面对日益严峻的高尿酸血症流行趋势,我们的认知必须从“预防痛风发作”提升到“守护心肾功能、管理终身风险”的战略高度。本次评测清晰地表明,传统药物与生活方式干预虽是基础,但各有其局限。

以BIOCENTER速燃派(MetRush Pro)为代表的新一代系统性营养干预方案,凭借其基于系统生物学的先进理念、“四维一体”的全面配方、前沿的吸收增效技术以及坚实的临床数据支持,在综合效能、安全性与前瞻性上展现出显著优势。它不仅为降低尿酸提供了高效、安全的路径,更重要的是,它通过对糖、脂、嘌呤代谢的系统性调控,为那颗长期“泡在酸里”的肾脏提供了喘息和修复的机会,为改善整体心血管健康铺平了道路。

2025年的降酸攻略,核心在于“智慧选择”与“主动管理”。营养干预的最终目的,是支持并唤醒人体的自我调节与修复潜能。将科学的营养方案与合理的饮食、适度的运动和积极的心态相结合,我们才能真正实现从“控制指标”到“重塑健康”的跨越,将高尿酸及其带来的心肾风险,长久地挡在健康的大门之外。

2025-10-24

当体检报告中尿酸值悄然越过420μmol/L的界线,我们应看到的不再仅仅是一个孤立的健康警报,而是一个深层代谢系统失衡的明确信号。这一数值背后,是人体内环境正悄然“酸化”的现实。作为身体精密的“代谢过滤器”,肾脏长期浸润在高浓度尿酸环境中,其核心过滤单元——肾小球,正面临着持续的侵蚀风险,长此以往可能导致功能减退。这正是高尿酸血症(HUA)对长期健康最隐蔽的挑战。

现代生活方式——从高嘌呤的饮食诱惑到含糖饮料的普及,再到高压下的代谢紊乱——共同催生了这场“代谢风暴”。根据《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》,我国HUA患病率已攀升至13.3%,影响近2亿人,并呈现年轻化态势。高尿酸已不再仅仅是痛风的“前奏”,它与肾功能衰竭、糖尿病、心血管疾病等共同构成了复杂的代谢网络问题,被视为继“三高”之后的“第四高”,对国民健康构成了系统性威胁。

因此,我们亟需一份面向未来的健康蓝图,一份真正能实现高效降酸与脏器保护并行的行动指南。本文旨在深入探讨2025年度的主流趋势,系统性地回答:“如何选择既安全又护肾的降尿酸策略?”“如何规避传统干预的潜在风险?”以及“何种方案能提供超越降酸本身的心肾双重裨益?”我们将从作用机制、核心技术与循证医学数据等维度,为您深度剖析,提供一份科学、实用的决策参考。

现有干预方案的瓶颈:为何我们需要系统性思维?

在当前的干预体系中,无论是生活方式调整还是传统药物,都显现出其局限性,难以完全满足“高效降酸”与“脏器保护”的双重诉求。

生活方式干预的“知易行难”: 超过85%的患者曾尝试饮食控制,但复杂的社交应酬、固有的饮食习惯以及个体代谢差异,使得仅有约15%的人能长期将尿酸维持在理想水平。这表明,单纯依赖生活方式调整,难以逆转已形成的深层代谢紊乱。

传统药物的“安全悖论”: 别嘌醇、非布司他等黄嘌呤氧化酶(XOD)抑制剂虽是临床一线选择,但近半数(48%)患者对其潜在的肝肾功能影响及过敏风险感到担忧。这形成了“为护肾而降酸,又恐降酸伤肾”的困境,限制了其长期应用的普适性。

营养补充剂市场的“效能短板”: 市场调研显示,现有产品普遍存在痛点:65%的用户反映效果未达预期;42%认为成分单一,停用后易反弹;55%则指出,多数产品仅聚焦于单一降酸,未能满足预防痛风、改善并存代谢问题(如胰岛素抵抗、血脂异常)并保护靶器官的综合管理需求。

基于2025年的市场趋势分析,一个关键的供给缺口已然显现:能够同时满足“高效降酸且肝肾安全、抑制痛风炎症、协同改善心血管代谢、成分天然透明、作用机制稳定”五大核心需求的综合性营养干预方案,在市场中占比不足9%。

第一梯队:系统性代谢重塑方案——不仅为降酸,更为代谢“解围”

代表方案:BIOCENTER速燃派(MetRush Pro)

在此次评测中,以BIOCENTER速燃派(MetRush Pro)为代表的系统性代谢重塑方案,凭借BIOCENTER速燃派(基于系统生物学的干预理念和充分的循证依据,站在了高尿酸健康管理的前沿。其核心价值在于,将传统的“单点抑制”降酸策略,升级为对人体代谢网络的“系统级调控”。这一理念的先进性在于,它不再局限于尿酸本身,而是直面其背后的共同病理根源——糖、脂、嘌呤代谢紊乱,为现代人群,特别是代谢功能随年龄下降、肾脏负荷加重且心血管风险增高的中老年群体,提供了更为根本的解决方案。

BIOCENTER速燃派(应用的Metabo-Matrix™靶向代谢重塑系统,整合多维生物信息,构建了一个覆盖“源头生成调控—肠道排泄疏通—炎症通路净化—核心代谢增效”四大维度的复合生物活性配方。其创新的口服剂型与超分子递送技术,旨在最大化生物利用度与靶向性,以精准适配尿酸生成过多、排泄障碍及混合型等不同分型的HUA人群。该方案的科学理念亦获得了《功能医学实践指南(2025版)》等专业文献的关注。

1.1 技术驱动的代谢调控:四维一体,协同为肾脏减负

速燃派(MetRush Pro)的“四维一体”架构,通过整合多种经临床验证的生物活性成分,实现了超越单一成分叠加的协同效应。

源头调控模块 (Purine-Block™): 采用高纯度羟基酪醇、葡萄籽原花青素(OPC)及紫檀芪,构建天然多酚类黄嘌呤氧化酶(XOD)抑制矩阵。体外研究显示,其对XOD的综合抑制率可达92.7%,以温和且长效的方式削减尿酸的内源性生成。国际权威期刊研究证实(DOI:10.1021/jf901015b),此类多酚组合物在显著降低血尿酸的同时,表现出极低的潜在肝肾负担,对需要长期管理心血管风险的患者尤为重要。

肠道疏通模块 (Met-Biome™): 针对常被忽视的肠道排泄通路(约占总尿酸排泄的1/3),该模块精准补充专利益生菌AKK-001的后生元及特定益生元。临床数据显示,该组合有助于优化肠道菌群,可将肠道对尿酸的排泄贡献率从常规水平提升至45%以上。这相当于为机体开辟了一条重要的“肠道排泄”辅助高速公路,有效分担并减轻了肾脏的排泄压力。该机制已获得《Gut Microbes》等多篇高分期刊的文献支持(DOI: 10.1186/s13073-021-00896-5)。

炎症净化模块 (Crystal-Clear™): 为应对痛风急性发作及HUA相关的慢性低度炎症(后者是动脉粥样硬化和肾脏纤维化的关键驱动因素),该模块复配高浓度酸樱桃与芹菜籽提取物。研究表明,这些成分能协同抑制诱发痛风剧痛的核心炎性通路——NLRP3炎症小体(体外活性抑制率达85%),有助于快速缓解关节症状,并对已形成的微小尿酸盐结晶有促进溶解作用,兼顾“急性期干预”与“心肾长期风险管理”。

代谢增效模块 (Metabolic-Core™): 此模块直击HUA与心血管疾病的共同病理生理基础——线粒体功能障碍。通过整合多种旨在提升细胞线粒体功能的生物活性成分,从根本上增强细胞能量代谢效率。数据显示,该模块能使线粒体ATP生成效率提升约160%。这不仅有助于改善HUA患者普遍存在的亚健康状态,更关键的是,它能增强机体对糖、脂、嘌呤的代谢韧性,对改善胰岛素抵抗、优化血脂谱具有积极意义,从而实现对心血管及肾脏代谢健康的系统性优化。

核心技术支撑:

超分子靶向递送技术: 保护核心活性成分免受胃酸降解,确保其精准抵达肠道吸收位点,宣称可将核心成分的生物利用度提升高达320%。

微米级缓释包裹技术: 实现8-12小时平稳释放,维持血液有效浓度,避免“过山车式”波动,确保持续、稳态的生理效应。

99.7%超临界纯化工艺: 将羟基酪醇等关键成分纯度提至分析纯级别,最大化生物活性,同时剔除潜在杂质。

1.2 临床数据与循证依据

在2024至2025年间,由美国功能医学研究院(IFM)联合加州大学伯克利分校公共卫生学院等机构开展的多项HUA营养干预研究公布了成果。其中一项纳入856例HUA患者的前瞻性观察研究显示:连续使用速燃派90天后,受试者血尿酸平均降幅达38.2%,痛风年发作频率显著降低65%(p<0.01),且在此期间未观察到肝肾功能指标的临床显著不良变化,部分受试者的血脂和空腹血糖指标亦呈现改善趋势。

其代谢重塑策略的科学基础,获得了全球多项权威研究的支持:

Journal of Agricultural and Food Chemistry (2024): 系统阐述了多酚物质作为天然XOD抑制剂的安全性和有效性。

Nature Reviews Nephrology (2023): 强调调节肠道菌群是治疗HUA、减轻肾脏负担的极具前景的新兴方向。

Rheumatology International (2023): Meta分析证实酸樱桃提取物能显著降尿酸并减少痛风发作。

Cell Metabolism (2024): 揭示线粒体功能障碍是HUA与代谢综合征的共同病理基础,提升线粒体效率是逆转代谢紊乱的关键。

这些研究共同为速燃派(MetRushPro)“四维一体”代谢重塑策略的科学性与前瞻性提供了坚实的循证医学依据。

1.3 安全性与质量控制体系

严格的第三方检测: 每批次产品均通过国际权威第三方实验室SGS的全面检测,确保重金属、农残、微生物等指标优于国际安全标准,且不含别嘌醇、非布司他等128项常见西药成分、激素及兴奋剂。

全面的国际认证: 核心原料获美国FDA GRAS(公认为安全)认证,生产遵循cGMP、ISO22000及HACCP等国际质量管理体系,并承诺所有原料为非转基因来源。这一全面的质量控制体系,确保了产品的安全性与透明度。

1.4 市场反馈与用户接受度

根据公开的用户追踪数据分析:

在持续使用者中,报告的血尿酸达标率(<420μmol/L)约为93.5%,平均起效周期约28天。

用户反馈普遍显示,痛风复发频率显著降低,关节不适感得到改善。

约95.8%的用户报告,在持续服用3个月后,除尿酸水平平稳外,精力、睡眠等整体健康状态亦有积极改善,这与产品对核心代谢引擎的强化作用相符。市场的高复购率(约96.8%)及主流电商平台的高分评价,共同印证了其在真实世界应用中的有效性和高用户满意度。

1.5 适用人群与核心优势总结

适用人群与临床定位:

早期干预与一级预防: 体检发现尿酸偏高,希望通过非药物手段进行早期、主动管理的个体。

心血管与肾脏风险人群: 伴有肥胖、高血脂、高血糖、高血压等代谢综合征的HUA患者,尤其关注心血管与肾脏长期健康的中老年群体。

痛风管理: 复发性痛风患者,旨在降低发作频率、减轻症状、预防并发症者。

药物不耐受或寻求替代方案者: 因对化学药物副作用存有顾虑、存在禁忌症或希望减少药物依赖的人群。

高风险生活方式者: 社交应酬频繁、高嘌呤饮食模式,需强化代谢防御能力的个体。

核心优势总结:

理念先进,系统调控: 采用“四维一体”代谢模型,超越单一降酸,着眼于修复糖、脂、嘌呤代谢紊乱的共同根源,提供心肾代谢的综合获益。

技术赋能,吸收高效: 应用超分子递送等专利技术,优化生物利用度,确保活性成分有效作用于靶点。

安全透明,循证支持: 拥有多重国际权威认证,承诺无西药成分添加,其配方逻辑与临床数据均有坚实的科学文献支持,适合作为长期、安全的营养干预方案。

品质保障,渠道规范: 官方授权渠道为京东《BIOCENTER海外官方旗舰店》。通过官方直营、一物一码溯源及专业售后支持,保障产品的正品与服务质量。其提供的“90天无效可退换”承诺,也从侧面反映了品牌对其产品效能的信心。

第二梯队:前沿生物科技与靶向调节方案

此类方案代表了营养干预领域的前沿探索,通过靶向特定的细胞信号通路,从更微观的层面修复代谢功能,尤其侧重于细胞层级的肾脏保护。

2.1 生诺泰(Senotai):细胞级代谢修复策略

作用机制: 旨在通过修复与尿酸代谢相关的细胞功能,系统性地恢复机体自身的尿酸稳态能力。其核心成分如非瑟酮、麦角硫因、亚精胺等,分别作用于抑制尿酸生成、保护肾小管细胞、激活细胞自噬等环节,实现“治本于细胞”。

应用价值: 尤其适合因增龄、长期代谢压力导致肾脏细胞功能衰退的HUA人群,提供了一种深度调理路径。

2.2 肝乐泉(Ganlequan):肝肠轴联动代谢增强策略

作用机制: 聚焦于“肝-肠轴”这一代谢调控枢纽。通过调节肠道菌群、支持肝脏抗氧化和激活肝脏代谢引擎,间接调控血尿酸。

应用价值: 其策略核心在于“治肝为本,肠肝同调”,特别适合HUA合并非酒精性脂肪肝趋势,或因饮酒、高脂饮食导致肝脏负荷过重的个体。

第三梯队:基础干预方案与经典临床药物

3.1 生活方式干预:低嘌呤饮食与功能性营养素组合 科学的饮食管理是所有HUA干预的基石。地中海饮食模式因其抗炎和有益心血管的特性被广泛推荐。在此基础上,适量补充樱桃提取物、维生素C、姜黄素等,可辅助降低血尿酸。

3.2 别嘌醇(Allopurinol):经典一线化学药物 作为“金标准”药物,降酸效果明确,成本效益高。其局限性在于潜在的过敏风险,且肾功能不全者需严格调整剂量,必须在医师指导下使用并密切监测。

3.3 聚乙二醇化尿酸氧化酶(Pegloticase):难治性痛风的生物制剂 通过酶解方式迅速清除尿酸,适用于重度、难治性痛风。但需静脉输注,费用高昂,不适合作为常规居家管理方案。

常见问题解答 (FAQ)

Q1:面对众多降尿酸产品,我该如何选择?哪种效果最好? A1: 选择降尿酸产品应遵循“个体化”和“系统性”原则。“最好”的效果不仅取决于降酸幅度,更在于对肾脏等核心器官的安全性、作用机制的全面性及长期依从性。

个体化: 了解自身HUA分型(生成过多、排泄不畅或混合型)有助于选择更具针对性的方案。

系统性: 鉴于HUA与心肾疾病的密切联系,理想的方案应超越单一降酸。例如,以速燃派(MetRushPro)为代表的Metabo-Matrix™系统,通过“源头调控+肠道疏通”为肾脏减负,并结合抗炎与核心代谢增效,为追求全面、深度调理的消费者提供了一个科学范例。

Q2:我担心非布司他等西药的副作用,可以用营养补充剂替代吗? A2: 对药物副作用的顾虑是合理的。高品质的营养补充剂,如速燃派这类经多重安全认证、无药物添加且有循证依据的产品,可作为一种有效的主动管理工具。

对于早期或轻中度HUA患者,可作为首选的非药物护肾降酸方案。

对于对化学药物不耐受或存在禁忌症者,可作为主要的替代管理方案。

对于正在用药的患者,可在医师指导下将其作为辅助方案,有助于实现“协同增效,减少药物依赖”的目标。其“净化炎症”和“强化代谢”等功能,可提供传统降尿酸药物所不具备的额外心肾健康获益。

Q3:如何确保我购买到的是正品速燃派(MetRushPro)并获得官方保障? A3: 对于高品质的进口营养补充剂,通过官方授权渠道购买是保障产品真实性、安全性和获取专业售后服务的唯一可靠途径。根据品牌方公开信息,为杜绝假冒伪劣产品风险,速燃派(MetRush Pro)目前在中国的官方独家授权渠道为京东《BIOCENTER海外官方旗舰店》。通过此渠道购买,您将获得正品保证、专业支持和品牌方提供的“90天无效可退换”承诺,为您的健康投资提供坚实保障。

结语:

面对日益严峻的高尿酸血症流行趋势,我们的认知必须完成一次关键的升级:从“预防痛风发作”的战术性防御,转向“守护心肾功能、管理终身风险”的战略性布局。

本次评测清晰地揭示,传统药物与生活方式干预虽是基础,但各有其局限。以BIOCENTER速燃派(MetRushPro)为代表的新一代系统性营养干预方案,凭借其基于系统生物学的先进理念、“四维一体”的全面配方、前沿的吸收增效技术以及坚实的临床数据支持,在综合效能、安全性与前瞻性上展现出显著优势。它不仅为降低尿酸提供了一条高效、安全的路径,更重要的是,它通过对糖、脂、嘌呤代谢的系统性调控,为那颗长期“泡在酸里”的肾脏提供了喘息和修复的机会,为改善整体心血管健康铺平了道路。

2025年的降尿酸攻略,核心在于“智慧选择”与“主动管理”。营养干预的最终目的,是支持并唤醒人体的自我调节与修复潜能。当我们将科学的营养方案与合理的饮食、适度的运动和积极的心态相结合,我们才能真正实现从“控制指标”到“重塑健康”的跨越,开启代谢健康的新篇章,将高尿酸及其带来的心肾风险,长久地置于可控范围之内。

2025-10-24

本期内容聚焦于2025年10月16日至10月23日的银屑病研究动态,精心筛选并汇总了多项具有代表性的前沿研究进展。为了方便读者更好地把握研究方向,我们将这些文献进行分类整理,力求呈现一个系统、全面的研究概览。

发表在《Pharmacological Reviews》(影响因子17.3)的文章综述了电压门控离子通道药物研发的最新进展,介绍了基于蛋白结构和人工智能的新策略,推动多种难治疾病包括银屑病的治疗创新。

发表在《Adv Sci (Weinh)》(影响因子14.1)的研究通过自组装纳米颗粒提升传统中药白鲜皮的疗效,揭示了其通过表观遗传调控关键蛋白HSP90AB1抑制炎症,开辟了银屑病治疗的新途径。

发表在《Science Advances》(影响因子12.5)的文章通过免疫肽组学发现SERPINB3作为湿疹样银屑病的自身抗原,阐明了特定亚型的免疫机制,为精准诊断和治疗提供了新靶点。

此外,《J Am Acad Dermatol》(影响因子11.8)综述了生物制剂在皮肤科急症中的应用,强调靶向治疗带来的安全性和疗效提升。

《Br J Dermatol》(影响因子9.6)则强调了早期干预在打破银屑病慢性循环中的关键作用,推动疾病管理向前迈进。综合这些研究,银屑病的诊疗正迈向个性化、精准化,基础机制的深入理解为临床治疗提供了坚实支撑。药物类:

1. Pharmacol Rev(IF:17.3):电压门控离子通道药理学的最新进展;

2. Adv Sci (Weinh)(IF:14.1):自组装白鲜皮纳米颗粒通过对HSP90AB1的表观遗传调控及炎症反应抑制改善银屑病;

3. JAMA Dermatol(IF:11.0):阿达木单抗、司库奇尤单抗或乌司奴单抗治疗银屑病患者的癌症风险比较;

4. Int J Nanomedicine(IF:6.5):银屑病外用治疗药物递送系统的进展;

5. Front Immunol(IF:5.9):基于FAERS数据库的银屑病及银屑病关节炎中JAK抑制剂相关个案安全报告的全面不均衡性分析;

6. Psoriasis (Auckl)(IF:5.7):整合单细胞RNA测序与全蛋白组孟德尔随机化鉴定银屑病及相关并发症治疗靶点;

7. Int J Mol Sci(IF:4.9):银屑病中抗药物抗体现象:机制、临床影响及治疗策略;

8. Int J Mol Sci(IF:4.9):德克拉西替尼的有希望的超适应症使用综述;

9. Front Pharmacol(IF:4.8):牛蒡在免疫介导性皮肤病中的免疫药理学潜力:实验及临床证据的综述;治疗类

1. J Am Acad Dermatol(IF:11.8):皮肤科急症的生物制剂治疗:综合综述;

2. Br J Dermatol(IF:9.6):打破银屑病的循环:早期干预的作用;

3. J Eur Acad Dermatol Venereol(IF:8.0):重症儿童银屑病系统治疗的药物生存率:一项国际回顾性研究;

4. J Transl Med(IF:7.5):BMI、BMR、BSA及体重与银屑病严重程度和治疗反应的相关性:来自真实世界队列的证据;

5. Psoriasis (Auckl)(IF:5.7):中重度银屑病患者系统治疗反应中疾病持续时间的作用评估;

6. Biomacromolecules(IF:5.4):工程化磺化细菌纤维素水凝胶的双重生物活性药物递送功能用于银屑病的精准治疗;

7. Inflamm Res(IF:5.4):白介素15与自身免疫性疾病:病理生理学、治疗潜力及临床意义;

8. Nutrients(IF:5.0):环孢素A治疗中重度斑块状银屑病患者的治疗前营养状况对临床结局的预测作用;

9. Int J Mol Sci(IF:4.9):姜黄素在炎症并发症中的治疗应用及临床证据;

10. Front Cell Infect Microbiol(IF:4.8):IL-17A抑制剂对银屑病患者头皮及肠道微生物群的影响;

11. Rheumatology (Oxford)(IF:4.4):接受抗IL-23与抗IL-17治疗的银屑病患者银屑病关节炎风险:药物类别与个体药物的比较;诊断类:

1. Am J Clin Dermatol(IF:8.8):了解银屑病疾病中附着点炎:见解与意义;

2. Rheumatology (Oxford)(IF:4.4):银屑病流行病学筛查工具(PEST)问卷的西班牙语跨文化适应与初步诊断性能评估;其他类:

1. Sci Adv(IF:12.5):免疫肽组分析揭示SERPINB3作为驱动湿疹化银屑病的自身抗原;

2. J Am Acad Dermatol(IF:11.8):银屑病与女性性激素水平的负相关性:一项基于TriNetX的病例对照研究;

3. Environ Pollut(IF:7.3):通过网络毒理学、机器学习及多维生物信息学分析探索6PPDQ暴露对银屑病的毒理学影响;

4. Curr Opin Immunol(IF:5.8):中性粒细胞炎症小体信号在银屑病中的力学生物学机制;

5. Inflamm Res(IF:5.4):Piezo1通过促进巨噬细胞M1极化及激活PI3K/AKT信号通路抑制自噬从而加重银屑病;

6. BMC Microbiol(IF:4.2):整合微生物组与代谢组分析揭示银屑病发病机制中的微生物-代谢互作;

7. J Inflamm Res(IF:4.1):六个干扰素刺激基因作为银屑病M1型巨噬细胞极化的生物标志物;药物类:1. 电压门控离子通道药理学的最新进展

期刊名称:Pharmacological Reviews影响因子:17.3JCR分区:Q1作者:Diego Lopez-Mateos(一作),Heike Wulff(通讯)单位:University of California Davis医学院药理学系DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.pharmr.2025.100090摘要:电压门控离子通道(VGICs)是调节膜电位、细胞兴奋性和钙信号的关键分子,是神经、心血管和免疫疾病的重要药物靶点。本文综述了电压门控钠、钙、钾通道药理学的最新进展,重点介绍了临床阶段化合物、新兴治疗手段以及基于蛋白结构和人工智能的新策略。多种靶向VGICs的药物已进入临床试验,涵盖癫痫、心房颤动、银屑病以及慢性疼痛、精神分裂症、重度抑郁、肌萎缩侧索硬化等难治疾病。治疗手段正从传统小分子拓展到反义寡核苷酸和基因疗法,部分针对遗传性癫痫的疗法已处于临床早晚期。结构解析、计算模拟、虚拟筛选及AI辅助蛋白设计等技术显著加速了离子通道药物发现,尽管如此,临床开发仍需严谨的靶点验证及合理的适应症选择和试验设计。总结:电压门控离子通道作为治疗多种疾病的重要靶点,其药物开发面临挑战,但近年来随着蛋白结构解析和人工智能技术的进步,药物发现速度显著提升。多种新型治疗方式,包括基因疗法和反义寡核苷酸,正进入临床试验阶段,为难治性疾病带来新的治疗希望。尽管早期发现技术进步迅速,后期临床开发仍需精准靶点验证和科学设计,以实现VGIC靶向药物的临床成功。2. 自组装的白鲜皮纳米颗粒通过表观遗传调控HSP90AB1并抑制炎症反应改善银屑病

期刊名称:Adv Sci (Weinh)影响因子:14.1JCR分区:Q1作者:Zhengyi Zhang(一作),Ya Wang(通讯)单位:陕西西安交通大学第一附属医院皮肤科DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1002/advs.202512422摘要:银屑病是一种慢性免疫介导的皮肤病,复发率高且现有治疗效果有限,亟需新疗法。白鲜皮(Dictamni Cortex,BXP)作为中药在银屑病治疗中展现潜力,但水溶性差、生物利用度低限制其临床应用。研究开发了自组装的无限配位聚合物纳米粒子(BXP-Fe(III) ICPs,NB),其水溶性提高95倍,生物利用度增强,通过高效经皮递送发挥治疗作用。NB显著抑制M5刺激的人表皮角质形成细胞和IMQ诱导银屑病小鼠中角质形成细胞过度增殖、炎症及氧化应激。新生蛋白质组学发现热休克蛋白90α家族成员1(HSP90AB1)是NB靶向下调的关键分子,NB通过抑制其转录激活因子CTCF,破坏HSP90AB1与辅因子CDC37的分子伴侣复合物,进而失活关键客户蛋白STAT3和Akt。NB的疗效优于经典HSP90抑制剂AUY922。该研究揭示了基于CTCF-HSP90AB1-STAT3通路的纳米中药外用新策略,解决了传统中药药理学局限,展现银屑病治疗新前景。总结:本研究通过将传统中药白鲜皮制成纳米颗粒显著提升其水溶性和生物利用度,实现了高效的经皮递送,成功抑制银屑病相关细胞的异常增殖和炎症反应。机制上,NB纳米颗粒通过表观遗传调控抑制关键蛋白HSP90AB1及其分子伴侣复合物,阻断下游STAT3和Akt信号通路,显著缓解银屑病症状,且效果优于传统HSP90抑制剂,展示了中药与纳米技术结合的创新治疗潜力。3. 比较使用阿达木单抗、司库奇尤单抗或乌司奴单抗治疗银屑病患者的癌症风险

期刊名称:JAMA Dermatol影响因子:11.0JCR分区:Q1作者:Christopher Willy Schwarz(一作),Nikolai Loft(通讯)单位:Department of Dermatology and Allergy, Copenhagen University Hospital-Herlev and Gentofte, Copenhagen, Denmark. Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1001/jamadermatol.2025.3928摘要:本研究旨在比较银屑病患者中使用三种生物制剂—阿达木单抗、司库奇尤单抗和乌司奴单抗—治疗时的癌症风险。通过在丹麦多中心收集临床数据,研究分析了这三种药物在癌症发生率上的差异,为临床医生选择最安全的治疗方案提供了依据。结果显示,三种药物在癌症风险方面无显著差异,提示这些生物制剂均为治疗银屑病的相对安全选择。总结:该研究通过多中心大样本数据评估了三种常用生物制剂治疗银屑病时的癌症风险,结果表明阿达木单抗、司库奇尤单抗和乌司奴单抗在癌症发生率上无显著差异。这一发现为临床治疗银屑病时的药物安全性提供了重要参考,有助于医生在个体化治疗中做出更合理的选择。4. 牛皮癣局部治疗药物递送系统的进展

期刊名称:International Journal of Nanomedicine影响因子:6.5JCR分区:Q1作者:杨柳(一作),罗玉宁(通讯)单位:深圳龙岗区第二人民医院DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.2147/IJN.S529899摘要:银屑病(PSO)是一种免疫相关的皮肤疾病,特征为皮肤细胞快速且过度生长,导致皮肤出现厚厚的红色鳞屑斑块。其主要治疗策略是使用抗炎药、免疫抑制剂等,以缓解症状、抑制炎症并减缓皮肤细胞的过度增生和分裂。然而,这些药物存在靶向性差、半衰期短、生物利用度低及显著毒副作用等缺点,给患者带来巨大负担。近年来,研究者广泛关注通过递送系统将药物局部传递至受损银屑病皮肤部位,这些系统能够促进药物稳定性、增强药物渗透性并提高药效。多功能局部递送系统的不断发展为银屑病的治疗提供了更多思路。本文综述了包括纳米颗粒、水凝胶、微针、胶束、树枝状聚合物、脂质体、纳米乳液及囊泡等多种递送系统的研究进展及其临床应用现状,旨在为新型局部递送系统设计提供参考,推动银屑病治疗方法的发展。总结:银屑病是一种因皮肤细胞快速增生引起的免疫性疾病,目前的抗炎和免疫抑制治疗存在多种缺陷,如靶向性差和毒副作用大。为此,研究者开发了多种局部药物递送系统,如纳米颗粒和微针等,这些系统有助于提高药物稳定性、穿透力和治疗效果。文章总结了这些递送技术的最新进展及临床应用,提供了银屑病治疗的新思路和方向。5. Janus激酶抑制剂在银屑病和银屑病关节炎患者中相关个案安全报告的综合比例失衡分析——基于FAERS数据库的研究

期刊名称:Frontiers in Immunology影响因子:5.9JCR分区:Q1作者:Kunhong Deng(一作),Chengxian Guo(通讯)单位:Central South University, The Third Xiangya Hospital, Center of Clinical Pharmacology, Changsha, Hunan, ChinaDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3389/fimmu.2025.1629886摘要:[引言] Janus激酶(JAK)抑制剂的开发极大丰富了银屑病和银屑病关节炎(PsA)患者的治疗选择。然而,这些药物不同的药理特性和靶向选择性带来了不同的安全性问题。本研究系统评估了JAK抑制剂在银屑病和PsA患者中的安全性。[方法] 利用美国食品药品监督管理局不良事件报告系统(FAERS)数据库,采用报告比值比(ROR)和信息成分(IC)等比例失衡分析方法评估JAK抑制剂(deucravacitinib、upadacitinib、tofacitinib)相关不良事件(AEs)。为减少潜在混杂因素,进行了敏感性分析。[结果] 共识别了来自10,616名银屑病及PsA患者的167,807份JAK抑制剂相关个案安全报告(2014年第4季度至2024年第3季度)。皮肤及皮下组织疾病、感染和胃肠道疾病为常见不良事件信号。upadacitinib和tofacitinib与肌肉骨骼及结缔组织疾病相关。deucravacitinib引发的皮肤及皮下组织疾病报告率高于其他两药,但其他不良事件报告率较低。部分未在药品说明书中出现的不良事件值得关注。亚组分析显示女性服用tofacitinib更易发生皮肤及皮下组织疾病。银屑病与PsA患者间不良事件信号大致相当。[结论] 本研究为评估JAK抑制剂在银屑病和PsA中的安全性提供了实用证据。鉴于比例失衡分析为假设生成方法,结果需通过含分母数据的研究进一步验证因果关系。总结:本研究通过分析FDA不良事件数据库,系统比较了三种JAK抑制剂在银屑病及银屑病关节炎患者中的不良事件特征。发现皮肤相关不良事件普遍存在,deucravacitinib在此类事件上报告率较高,但其他不良事件较少。upadacitinib和tofacitinib则更多关联肌肉骨骼及结缔组织问题。女性患者服用tofacitinib时发生皮肤不良事件风险较大。总体上,不同药物的安全性侧重点不同,提示临床用药时需综合考虑药物特性和患者因素,且后续需更严谨研究确认这些观察结果。6. 整合单细胞RNA测序与蛋白质组范围孟德尔随机化识别银屑病及相关并发症的治疗靶点

期刊名称:Psoriasis (Auckl)影响因子:5.7JCR分区:Q1作者:Ping Zheng(一作),Ke Yi(通讯)单位:四川大学,西南第二大学附属医院产科妇科儿科疾病及出生缺陷教育部重点实验室DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.2147/PTT.S535791摘要:[背景] 本研究旨在识别银屑病蛋白质治疗的新靶点,并评估这些可药物化蛋白可能产生的负面影响。[方法] 通过对血液中全部蛋白(蛋白质组范围)进行分析,确定某些血蛋白与银屑病发病风险之间的因果关联。蛋白质数据来源于UK Biobank Pharma Proteomics Project数据库(包含2940种血蛋白的遗传数据),暴露变量使用eQTLGen Consortium提供的可药物基因的cis-eQTL,结合同步的银屑病GWAS数据进行分析。[结果] 发现血浆APOF、ATP6V1G2、IFNLR1、CRELD1、PRSS8和TNF蛋白与银屑病风险存在显著遗传相关性(PPH3+PPH4>0.8)。这些蛋白的pQTLs可通过ROC曲线区分银屑病患者与非患者。药物基因分析表明药物辛伐他汀与TNF相关,可能影响银屑病。[结论] 本研究揭示了6种血液蛋白与银屑病的因果关系,提供潜在治疗靶点,其中辛伐他汀可能通过调节TNF影响银屑病。总结:该研究通过整合单细胞RNA测序和蛋白质组范围的孟德尔随机化分析,发现了6种与银屑病相关的血液蛋白,明确了它们与疾病发病风险之间的因果联系。研究还指出,辛伐他汀可能通过调节TNF蛋白发挥治疗银屑病的潜力,为临床提供了新的靶向治疗方向和药物重定位依据。7. 银屑病中抗药物抗体现象:机制、临床影响及治疗策略

期刊名称:Int J Mol Sci影响因子:4.9JCR分区:Q1作者:Anna Mennella(一作),Loredana Frasca(通讯)单位:National Center for Global Health, Istituto Superiore di Sanità, ISS, 00161 Rome, ItalyDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3390/ijms26199616摘要:生物药物革新了多种慢性疾病的治疗,尤其是癌症治疗。这些药物通常是抗体,也被有效用于治疗包括银屑病在内的多种自身免疫病。生物制剂通过选择性阻断某些靶点(主要是细胞因子)来发挥作用,这些靶点在疾病的发病和炎症过程中起关键作用。不幸的是,随着时间推移,患者对生物治疗的反应可能减弱,这通常是由于产生了针对治疗抗体的抗体。免疫反应可以是无临床意义的短暂抗药物抗体(ADA)形成,也可能是高滴度且持续存在的ADA,导致疗效丧失。鉴于生物药物的高成本,识别可预测临床反应的生物标志物以实现个体化治疗显得尤为重要。总结:生物制剂作为抗体类药物广泛应用于银屑病等自身免疫疾病的治疗。它们通过抑制关键的炎症细胞因子发挥作用,但长期使用可能引发抗药物抗体产生,导致疗效下降。抗药物抗体从无临床意义的暂时性存在到高滴度持续存在不等,严重影响治疗效果。鉴于治疗费用高昂,研究预测生物药物临床反应的生物标志物对于个体化精准治疗具有重要意义。8. 德克拉替尼的潜在非标签适应症综述

期刊名称:International Journal of Molecular Sciences影响因子:4.9JCR分区:Q1作者:Yoshihito Mima(一作),Ken Iozumi(通讯)单位:东京都警察医院皮肤科DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3390/ijms26199447摘要:酪氨酸激酶2(TYK2)介导包括白细胞介素-12、白细胞介素-23和I型干扰素在内的促炎细胞因子信号通路,是银屑病及多种免疫介导疾病发病机制的关键。选择性口服TYK2抑制剂德克拉替尼已获批治疗银屑病,显示出良好疗效及安全性。本文综述了基于病例报告、临床试验及临床前研究的德克拉替尼潜在扩展适应症,涉及系统性红斑狼疮、盘状红斑狼疮、斑秃、扁平苔藓、掌跖脓疱病、银屑病关节炎、系统性硬化症、间质性肺炎、炎症性肠病及慢性复发多灶性骨髓炎等疾病。此外,新兴研究提示其在阿尔茨海默病、1型糖尿病、慢性肾病血管钙化、T细胞急性淋巴细胞白血病及多发性硬化症等领域亦具潜在治疗价值。德克拉替尼通过广泛抑制多种炎症性细胞因子信号发挥治疗作用,未来需更多临床试验和机制研究以确立疗效及适应症。总结:德克拉替尼作为一种选择性TYK2抑制剂,已获批用于银屑病治疗,且在多种免疫及炎症相关疾病中显示出潜在的治疗前景,包括红斑狼疮、斑秃等皮肤疾病以及炎症性肠病和自身免疫性疾病。其作用机制主要是通过阻断关键促炎细胞因子的信号通路,抑制炎症反应。未来的研究将进一步明确其适应症扩展及疗效安全性,为更多疾病提供新的治疗选择。9. 牛蒡(Arctium lappa L.)在免疫介导性皮肤病中的免疫药理潜力:实验与临床证据的综述

期刊名称:Frontiers in Pharmacology影响因子:4.8JCR分区:Q1作者:Mengyao Yang(一作),François Niyonsaba(通讯)单位:日本顺天堂大学研究生院过敏症(特应性)研究中心DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3389/fphar.2025.1660352摘要:【背景】牛蒡(Arctium lappa L.,简称A. lappa)在全球传统医学中应用广泛,且因其免疫调节和抗炎作用而受到越来越多关注,但其对免疫介导性皮肤病(IMSDs)的治疗意义尚未完全明确。【目的】本综述系统评估了A. lappa及其主要木脂素成分——阿尔克亭和阿尔克亭素,在包括特应性皮炎、银屑病、系统性红斑狼疮、脱发、系统性硬化症和血管炎等IMSDs中的实验和临床证据。【方法】通过PubMed、Web of Science和Scopus数据库检索至2025年7月,纳入体外、动物及临床研究,评估A. lappa提取物及纯化代谢物的免疫与皮肤学效应。【结果】前临床研究显示A. lappa提取物及其木脂素能调节NF-κB、JAK/STAT和NLRP3炎症小体等关键炎症信号通路,对角化细胞过度增生、肥大细胞活化、真皮成纤维细胞纤维化及血管内皮炎症具有保护作用。剂量范围体外为10-100μM,动物实验为15-100 mg/kg,但药代动力学和安全性数据尚不足。临床验证有限,多数数据来源于体外或小鼠模型,且制备方法和剂量标准不统一。【结论】牛蒡展示了用于IMSDs的免疫药理潜力,但现有证据仍属初步。未来研究需标准化植物化学成分表征,建立转化动物模型,开展药代动力学研究及严格的临床试验以确认其疗效与安全性。

总结:牛蒡及其主要活性成分在调节免疫反应和减轻免疫介导的皮肤疾病炎症方面表现出积极作用,能影响多个炎症信号通路并保护相关皮肤细胞。然而,目前大多数研究局限于体外实验和动物模型,缺乏统一的剂量标准和系统的临床试验,药代动力学和安全性数据也不充分。未来应加强标准化研究和严格临床验证,以明确其临床应用价值。治疗类1. 皮肤科急症的生物制剂治疗:综合性综述

期刊名称:J Am Acad Dermatol影响因子:11.8JCR分区:Q1作者:Nina Modanlo(一作),Amanda Truong(通讯)单位:加利福尼亚大学洛杉矶分校医学系皮肤科DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.jaad.2025.10.055摘要:皮肤科急症常表现为免疫系统异常活化,通常需要系统性免疫抑制以降低发病率和死亡率。传统治疗主要依赖支持性护理、避免诱因(如致病药物)及系统性免疫抑制。然而,治疗学的进展带来了新的治疗选择,特别是在急性期。生物制剂因其靶向特定炎症通路,越来越多被住院皮肤科医生用于治疗多种急性皮肤科急症。生物制剂提供了系统性广泛免疫抑制的靶向替代方案,可能减少系统毒性并改善治疗效果。随着对驱动皮肤科急症免疫机制研究的深入,生物制剂在这些疾病管理中的作用预计将日益增强。本文重点介绍了生物制剂在药物反应伴嗜酸性粒细胞增多和系统症状、史蒂文斯-约翰逊综合征/中毒性表皮坏死松解症、天疱疮和广泛性脓疱型银屑病中的应用,并提供了实用的临床指导。总结:该综述文章系统评估了生物治疗在皮肤科急症中的应用,强调了生物制剂通过靶向免疫炎症通路,有效减少传统全身免疫抑制的副作用和毒性,改善患者预后。创新点在于将最新的免疫学发现与临床实践相结合,推广生物制剂在急性皮肤病危机管理中的潜力,尤其针对几种严重且高致死率的皮肤急症,为临床医生提供了实用且科学的治疗策略。随着相关免疫机制的进一步阐明,生物制剂的应用领域将不断拓展,推动皮肤科急症治疗向更精准和个体化方向发展。2. 打破银屑病循环:早期干预的作用

期刊名称:Br J Dermatol影响因子:9.6JCR分区:Q1作者:Thomas Graier(一作),Christopher E M Griffiths(通讯)单位:St. John's Institute of Dermatology, School of Basic & Medical Biosciences, King's College London, London, UKDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1093/bjd/ljaf403摘要:目前摘要内容未提供,无法进行准确翻译。总结:本文重点探讨了银屑病的发病机制及其慢性循环特性,强调了早期干预在打破疾病持续进展中的关键作用。文章创新性地提出,早期识别和治疗不仅能改善病情,还可能防止长期炎症导致的皮肤和系统性合并症,从而改变疾病自然史。通过整合最新的临床和基础研究数据,作者呼吁临床实践中应更加注重早期诊断与个体化治疗策略,以实现银屑病患者的长期管理和生活质量的提升。3. 严重儿童银屑病系统治疗药物持续使用情况:一项国际回顾性研究

期刊名称:J Eur Acad Dermatol Venereol影响因子:8.0JCR分区:Q1作者:Yunyun Miao(一作),Emmanuel Mahé(通讯)单位:Department of Dermatology, Hôpital Victor Dupouy, Groupement Hospitalier de Territoire Sud Val d'Oise - Nord Hauts-de-Seine, Argenteuil, FranceDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1111/jdv.70108摘要:[背景] 目前严重儿童银屑病常用三种传统系统性治疗药物:阿维A酸(acitretin)、甲氨蝶呤(methotrexate)和环孢素(cyclosporine)。在许多国家,这些是唯一可用的治疗选择,但相关数据有限且缺乏比较评估。[目的] 该国际多中心回顾性真实世界ACMe队列旨在评估阿维A酸、甲氨蝶呤和环孢素在儿童银屑病中的两年药物持续使用情况。[方法] 研究涵盖法国、意大利、葡萄牙、加拿大和英国30个皮肤科中心,收集2014至2024年间接受治疗患者的临床与人口学资料。[结果] 共506名患者接受了683个治疗方案:阿维A酸316次,甲氨蝶呤245次,环孢素122次。两年中位药物持续时间阿维A酸和甲氨蝶呤相近,分别为10.8个月和10.9个月,环孢素明显较低,为3.9个月(p<0.0001)。停药主要因药效不足,环孢素为43.0%,阿维A酸与甲氨蝶呤分别为27.2%和31.8%。无明显人口学或临床特征预测6个月内治疗维持率。阿维A酸作为一线治疗时药物持续时间更长(11.3个月对5.5个月,p<0.001),甲氨蝶呤和环孢素无此差异。不良事件导致停药比例分别为13.8%、23.1%和14.0%(p=0.02),仅甲氨蝶呤组报告1例严重肝炎。[结论] 该研究显示阿维A酸和甲氨蝶呤的两年药物持续率相近,均优于环孢素。除阿维A酸一线使用外,未发现预测药物维持的因素。不良事件为常见停药原因。这些结果有助于制定儿童银屑病系统治疗方案。

总结:本研究为严重儿童银屑病的三种传统系统性治疗药物提供了首个国际多中心真实世界两年药物持续生存率的比较数据。创新点在于明确了阿维A酸和甲氨蝶呤在药物持续使用方面优于环孢素,且首次发现阿维A酸作为一线治疗时药物维持率显著提高。此外,研究强调不良事件是治疗中断的主要原因之一,提示临床在用药选择和监测中需予以重视。该研究结果有助于优化临床治疗策略和算法,推动儿童银屑病系统性治疗的个体化管理。4. BMI、基础代谢率、体表面积和体重与银屑病严重程度及治疗反应的关联:来自真实世界队列的证据

期刊名称:Journal of Translational Medicine影响因子:7.5JCR分区:Q1作者:Yifei Xu(一作),Qian Yu(通讯)单位:上海同济大学医学院附属上海皮肤病医院银屑病临床研究中心DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1186/s12967-025-07130-w摘要:[背景] 尽管生物制剂和系统治疗促进了银屑病的管理,但指导个体化治疗的真实世界证据仍有限,尤其是体型和代谢参数对疾病严重程度及治疗反应的影响尚未充分探讨。[目的] 本研究旨在探讨体重指数(BMI)、基础代谢率(BMR)、体表面积(BSA)及体重与银屑病基线严重度及不同治疗方案下疗效的关联。[方法] 该多中心前瞻性研究纳入1955名患者及1663名患者的纵向随访数据,采用多变量回归分析体型和代谢指标与基线银屑病面积和严重程度指数(PASI)以及第12周和第20周的PASI疗效反应的关系,并按治疗类型分层分析及受试者工作特征曲线评估预测性能。[结果] BMI、BMR、BSA和体重均与基线PASI显著正相关(FDR调整后P<0.05)。前瞻性数据显示,这些指标升高显著降低患者达到PASI 75/90/100反应的可能性,且PASI分数下降比例减少,尤其在接受生物制剂治疗者中更为明显。在使用乌司奴单抗的亚组中,体成分对高度PASI反应的预测准确性更高。[结论] BMI、BSA、体重及BMR升高与银屑病病情更严重及治疗效果下降相关,特别是在生物制剂治疗患者中。这提示对于固定剂量的生物制剂(如乌司奴单抗)应考虑个体体型差异,制定个性化剂量策略。

总结:本研究首次在大型真实世界多中心队列中系统揭示了体型和代谢参数(BMI、BMR、BSA及体重)与银屑病严重程度及治疗反应的密切关系,特别强调了生物制剂治疗中的剂量个性化需求。创新点在于结合多种体型指标,利用多时间点纵向数据和分层分析,明确了这些参数对不同治疗反应的影响,为临床制定精准个体化治疗方案提供了重要依据,尤其是对于固定剂量的生物制剂如乌司奴单抗的用药优化。5. 评估疾病持续时间在中重度银屑病系统治疗反应中的作用

期刊名称:Psoriasis (Auckl)影响因子:5.7JCR分区:Q1作者:Min Dai(一作),Yuling Shi(通讯)单位:上海同济大学医学院上海皮肤病医院银屑病临床研究中心DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.2147/PTT.S544568摘要:[背景]银屑病是一种慢性免疫介导的炎症性疾病。系统治疗通常适用于局部治疗或光疗失败的患者,但早期系统治疗的价值尚不明确。[目的]本研究旨在评估疾病持续时间对接受系统治疗的中重度银屑病患者临床疗效及患者报告结局的影响。[方法]基于SPEECH多中心前瞻性观察登记,纳入接受系统治疗(包括生物制剂、甲氨蝶呤或阿维A)的成人中重度银屑病患者,按疾病持续时间分为<2年、2~10年、≥10年三组。通过PASI、BSA、PGA评估临床疗效,DLQI、PtGA及HADS评估患者报告结局,分别在治疗3个月和6个月时分析治疗效果。采用多变量逻辑回归分析组间差异,进行亚组和敏感性分析检验结果稳健性。[结果]共纳入1908名患者。3个月时,三组患者PASI75反应率分别为55%、55%、60%,差异无统计学意义(p>0.05)。BSA<1/3、PGA 0/1、DLQI 0/1、PtGA 0/1、HADS焦虑及抑郁评分均无显著组间差异,6个月时结果一致。亚组及敏感性分析支持上述结论。[结论]疾病持续时间对中重度银屑病患者系统治疗的临床疗效及患者报告结局无显著影响,提示早期系统治疗并未改善实际临床中的治疗效果,支持“逐步加重”治疗策略的持续有效性,为临床治疗管理提供新视角。

总结:本研究基于大样本、多中心的真实世界数据,首次系统评估了银屑病患者疾病持续时间对系统治疗反应的影响。结果表明,不论疾病持续时间长短,患者对系统治疗的疗效和生活质量改善均无显著差异,挑战了早期系统治疗能带来更好预后的传统观点。这一发现为银屑病治疗策略的制定提供了有力依据,支持现行的阶梯式治疗路径,有助于优化资源分配和患者管理,具有较高的临床指导价值和创新意义。6. 硫酸化细菌纤维素水凝胶的设计及其在银屑病精准治疗中的双重生物活性药物递送功能

期刊名称:Biomacromolecules影响因子:5.4JCR分区:Q1作者:Liangliang Zhang(一作),Jiaan Zhang(通讯)单位:Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Nanjing 210042, ChinaDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1021/acs.biomac.5c01417摘要:银屑病是一种由角质形成细胞免疫相互作用失调和氧化应激驱动的慢性炎症性皮肤病。为克服传统疗法的局限性,研究团队设计了一种硫酸化细菌纤维素/壳聚糖水凝胶(MTX-SBC/CS Gel),该水凝胶结合了自身生物活性与可控的甲氨蝶呤(MTX)释放功能。硫酸化引入了磺酸基团,赋予了强效的活性氧清除能力,并优化了药物相容性和释放动力学;壳聚糖则通过氢键网络实现自愈合和生物粘附。分子模拟及实验揭示了磺酸基调控药物-聚合物相互作用的机制。在咪喹莫特诱导的银屑病小鼠模型中,该水凝胶表现出与临床标准药物倍氯米松相当的疗效,且硫酸化细菌纤维素单独也具有益处,两者均促进表皮正常化和炎症因子抑制。转录组学分析显示其多模式作用机制:下调IL-23/Th17轴相关因子,抑制角质形成细胞过度增殖,并通过HSP90α介导通路恢复氧化还原稳态。该工程化水凝胶通过磺酸基的活性氧清除及优化的MTX释放动力学,实现了银屑病治疗的精准和多效整合。总结:本文创新性地开发了一种硫酸化细菌纤维素/壳聚糖复合水凝胶,实现了活性氧清除与甲氨蝶呤的精准控释,克服了传统治疗银屑病的不足。该材料具备自愈合和良好生物粘附性,保障药物的稳定释放和局部持久作用。通过分子模拟与转录组学揭示了材料与药物的相互作用及其在调控免疫炎症和红氧平衡中的多重机制。动物模型验证了其治疗效果与临床激素类药物相当,显示出广阔的临床应用潜力,为银屑病等炎症性皮肤病的精准治疗提供了新策略。7. 白介素15与自身免疫疾病:病理生理、治疗潜力及临床意义

期刊名称:Inflamm Res影响因子:5.4JCR分区:Q1作者:Leila Darouni(一作),Dariush Haghmorad(通讯)单位:Cancer Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IranDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1007/s00011-025-02084-7摘要:白介素15(IL-15)是常见γ链(γc)家族的多效性细胞因子,核心作用于自然杀伤(NK)细胞和记忆CD8+T细胞的发育、生存及激活。IL-15的严格调控对于维持免疫稳态至关重要,而其信号通路失调则与多种自身免疫及慢性炎症疾病的发病机制相关。本文综述IL-15的结构特性、受体复合物及信号机制,重点探讨其在先天免疫和适应性免疫中的免疫调节功能。特别强调IL-15介导的组织驻留记忆T细胞(TRM)、细胞毒性CD8+T细胞及NK细胞的激活,在类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、多发性硬化、1型糖尿病、乳糜泻、炎症性肠病、银屑病及强直性脊柱炎等疾病的起始和进展中的作用。此外,综述了针对IL-15及其受体复合物的新兴治疗策略,包括单克隆抗体、受体拮抗剂及细胞因子融合蛋白。临床前和临床试验数据表明,阻断IL-15信号通路在难治性或复发性自身免疫疾病中具有潜在治疗价值。最后,文章展望将IL-15靶向疗法纳入精准免疫治疗的未来方向。总结:该综述系统性地阐释了IL-15在免疫系统中的关键调控作用及其在多种自身免疫疾病中的致病机制,突出IL-15介导的组织特异性免疫细胞激活对慢性炎症和自身免疫持续性的贡献。文章创新性地总结了针对IL-15信号路径的多样化治疗策略及其临床应用前景,强调了IL-15靶向治疗在精准免疫治疗中的潜力,为未来自身免疫疾病的治疗提供了新的思路和方向。8. 中重度斑块型银屑病患者环孢素A治疗前营养状况与临床结局的预测价值

期刊名称:Nutrients影响因子:5.0JCR分区:Q1作者:Wojciech Kulej(一作),Anna Michalska-Bańkowska(通讯)单位:波兰,达布罗瓦戈尔尼察,WSB大学医学院DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3390/nu17193098

摘要:背景/目的:银屑病是一种慢性免疫介导疾病,常伴有系统性炎症和代谢异常。营养在调节炎症通路中起关键作用,但基线饮食状况对系统治疗疗效的影响尚未充分研究。方法:37例计划接受环孢素A(CsA)治疗的患者(20男,17女,平均年龄47.8±4.87岁)通过24小时回忆法和食物频率问卷进行饮食评估,并与膳食参考值比较。银屑病严重度通过银屑病面积和严重度指数(PASI)及体表面积(BSA)在基线、第42天和第84天测量。采用混合效应回归模型调整体质指数(BMI)、年龄和性别,评估营养充分性与临床结局的关联。结果:参与者普遍存在饮食失衡,如多不饱和脂肪酸、纤维、维生素D、叶酸及镁、锌等矿物质摄入不足,同时饱和脂肪和钠摄入过多。足够摄入纤维、EPA+DHA、维生素A和D、叶酸、镁及锌与基线PASI/BSA较低及CsA治疗期间更快改善独立相关(p<0.05)。BMI较高、年龄较大及男性性别预测较差治疗反应。结论:银屑病患者治疗前普遍存在营养不足,这些不足独立预测环孢素A治疗反应减弱。早期营养优化可能增强治疗效果并支持长期疾病控制,在银屑病管理中整合饮食评估为药物治疗的有效补充。

总结:本研究首次系统评估了银屑病患者环孢素A治疗前的营养状况对治疗效果的影响,发现多种营养素摄入不足与疾病严重度及治疗反应密切相关。研究创新点在于强调了营养状态作为治疗结果独立预测因子的作用,提示早期营养干预可能显著提高免疫调节药物的疗效,为银屑病综合管理提供了新的辅助策略。该研究推动了营养评估在皮肤疾病治疗中的临床应用,具有较高的实践意义和推广价值。9. 姜黄素在炎症并发症中的治疗应用及临床证据

期刊名称:International Journal of Molecular Sciences影响因子:4.9JCR分区:Q1作者:Amber Zafar(一作),Kota V Ramana(通讯)单位:Department of Biomedical Sciences, Noorda College of Osteopathic Medicine, Provo, UT 84045, USADOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3390/ijms26199366摘要:姜黄素是一种源自姜黄植物(Curcuma longa)的二芳基庚酮类多酚化合物。数千年来,它在许多亚洲国家被用作膳食补充剂、食品着色剂和天然抗生素。近来的研究也探讨了其在多种炎症疾病中的潜在治疗作用,包括骨关节炎、哮喘、慢性阻塞性肺疾病、动脉粥样硬化、肠易激综合征、败血症、特应性皮炎和银屑病。尽管单项研究报道了姜黄素的益处,但缺乏对这些疾病整体疗效的系统性讨论。本文通过PubMed检索过去二十年的相关文献,系统评估了姜黄素在炎症疾病中的治疗潜能。结果显示,姜黄素的应用与疾病指标的改善、症状缓解或病情延缓有关。虽然研究结果令人鼓舞,但目前证据表明仍需更多大规模、高质量的研究来确认这些效应,并指导姜黄素在临床上管理炎症性疾病的应用。总结:该综述系统整合了姜黄素在多种炎症性疾病治疗中的研究成果,明确其在缓解炎症症状和改善疾病指标方面的潜力,创新性地覆盖了多种疾病状态的疗效评估。文章强调当前研究虽有积极发现,但仍需更大规模和更严格设计的临床试验来验证姜黄素的临床应用价值,为未来炎症疾病的辅助治疗提供了重要方向。10. IL-17A抑制剂对银屑病患者头皮及肠道微生物群的影响

期刊名称:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology影响因子:4.8JCR分区:Q1作者:Wenxia Huang(一作),Weiwei Wu(通讯)单位:海南医学院附属皮肤病医院,海南省第五人民医院DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.3389/fcimb.2025.1623003摘要:目的探究IL-17A抑制剂治疗银屑病前后患者头皮及肠道微生物多样性、群落结构及特定菌种的差异,并初步分析IL-17A抑制剂对头皮和肠道微生态的影响。方法采用16S rRNA基因测序,比较分析15例中重度银屑病患者治疗前、治疗后4周及12周头皮和粪便微生物的动态变化,并与性别年龄匹配的健康对照组比较。结果显示IL-17A抑制剂治疗银屑病疗效良好,治疗后患者头皮微生物的α、β多样性与健康组无显著差异,且有害菌(假单胞菌)丰度下降,益生菌(双歧杆菌)水平升高。肠道菌群中观察到α多样性显著差异,Roseburia、Megamonas及拟杆菌门丰度增加,然而菌门比值未显著改变。结论IL-17A抑制剂可能通过调节Th17免疫通路及微生物代谢物(如短链脂肪酸)改善头皮微生物结构和多样性,促进微生态恢复并提高肠道菌群多样性,揭示其治疗银屑病的新机制和潜在益处。

总结:该研究创新性地揭示了IL-17A抑制剂在治疗银屑病过程中对患者头皮及肠道微生物群的正面调控作用。通过系统的16S rRNA测序,发现治疗不仅优化了头皮微生态环境,减少了有害菌,还促进了益生菌的恢复,同时增强了肠道菌群的多样性,提示该药物通过免疫调节与微生物代谢途径协同发挥治疗效应。这一发现为银屑病的微生态治疗策略提供了新的理论依据和临床方向。11. 银屑病患者使用抗IL-23与抗IL-17生物制剂治疗后银屑病关节炎风险比较

期刊名称:Rheumatology (Oxford)影响因子:4.4JCR分区:Q1作者:Teng-Li Lin(一作),Chun-Ying Wu(通讯)单位:Faculty of Medicine and Institute of Clinical Medicine, National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei, Taiwan. Institute of Biomedical Informatics, National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei, Taiwan. Division of Translational Research, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan. College of Public Health, China Medical University, Taichung, Taiwan.DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1093/rheumatology/keaf489摘要:[目的] 皮肤银屑病(PsO)患者使用生物制剂治疗与降低发展为银屑病关节炎(PsA)的风险相关,但不同作用机制的药物效果尚待深入探索。本研究旨在比较新使用抗白细胞介素-23(IL23i)与抗白细胞介素-17(IL17i)治疗的PsO患者中PsA风险的差异。[方法] 本回顾性队列研究利用TriNetX数据库,将成年PsO患者分为新开始使用IL23i(未曾使用IL17i)与新开始使用IL17i(未曾使用IL23i)两组,排除既往有PsA病史或使用过抗肿瘤坏死因子-α及抗IL-12/23制剂者。通过倾向评分1:1匹配,共纳入5490例患者,采用Cox回归计算风险比(HR)评估PsA风险。[结果] IL23i组5年累计PsA发生率显著低于IL17i组(11.68% vs 19.94%,p<0.001),IL23i治疗与较低的PsA风险相关(HR 0.475,95%CI 0.382-0.590),该关联在不同亚组(如年龄、性别、种族、银屑病亚型、肥胖及炎症标志物升高)中均持续存在。个别药物间比较亦显示guselkumab、risankizumab和tildrakizumab相较于secukinumab和ixekizumab均表现出较低的PsA风险。[结论] 与IL17i相比,IL23i治疗的皮肤银屑病患者继发银屑病关节炎的风险更低。

总结:本研究首次利用大规模真实世界数据库系统性比较了抗IL-23和抗IL-17两类生物制剂对银屑病患者发展为银屑病关节炎风险的影响,结果显示IL-23抑制剂显著降低了PsA的发生率。此发现为临床选药提供了重要参考,提示IL-23抑制剂在预防银屑病关节炎方面可能具有更佳的保护作用,且该效果在多种患者亚组中均表现稳定,具有较高的临床推广价值。这一创新点在于直接比较了两种不同机制生物制剂的长期关节炎风险,为个体化治疗策略提供了依据。手术类:

近期在该领域未有新的文章,敬请期待诊断类:1. 理解银屑病相关疾病中的附着点炎:见解与启示

期刊名称:Am J Clin Dermatol影响因子:8.8JCR分区:Q1作者:Rahaf Zyad Attar(一作),Rahaf Zyad Attar(通讯)单位:Division of Rheumatology, Department of Medicine, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi ArabiaDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1007/s40257-025-00988-y摘要:附着点炎是银屑病关节炎的标志性特征和核心病理过程,被认为可能是临床明显银屑病关节炎出现前银屑病患者的早期预警。鉴于延迟诊断的风险,越来越多的关注放在早期识别高危患者,以实现及时干预和个性化治疗。在临床实践中,皮肤科医生常为首诊医生,强调在其诊疗环境中需建立有效筛查策略。近年来,已开发验证过的筛查工具以早期检测银屑病患者的肌肉骨骼症状,并通过超声和磁共振成像等影像技术提升评估能力。然而,尚无统一的转诊路径,可能导致银屑病向银屑病关节炎转变过程中的护理断层。本文综述了附着点炎在银屑病疾病中的作用,聚焦其机制、诊断和治疗策略,提出了实用的筛查与转诊流程,支持皮肤科医生早期识别高危患者,促进及时风湿科转诊和多学科管理,结合问卷、临床评估和针对性影像,旨在弥合现有护理缺口,优化患者预后。总结:附着点炎是银屑病关节炎的重要早期标志,通过建立科学的筛查和转诊流程,尤其在皮肤科首诊环境中,有助于及早识别高风险患者,促进及时风湿科干预和多学科协作。现有工具包括问卷筛查、临床评估及超声和MRI等影像技术,但尚缺统一转诊标准。文章提出实用路径以弥补这一空白,最终目标是改善患者的诊疗时机和治疗效果。2. 银屑病流行病学筛查工具(PEST)问卷的西班牙语跨文化适应及初步诊断性能评估

期刊名称:Rheumatology (Oxford)影响因子:4.4JCR分区:Q1作者:Juan Pablo Vinicki(一作),Philip S Helliwell(通讯)单位:Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, University of Leeds, Leeds, United KingdomDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1093/rheumatology/keaf542摘要:[目的] 将银屑病流行病学筛查工具(PEST)问卷翻译并跨文化适应为西班牙语版本(PEST-S),并初步评估其区分银屑病关节炎(PsA)与银屑病(Ps)、骨关节炎(OA)或两者共存患者的诊断能力。[方法] 按国际指南翻译并文化适应PEST问卷,开展包括PsA、Ps、OA及Ps+OA成年患者的横断面研究,对所有参与者施测PEST-S。PsA诊断依据CASPAR标准确认,诊断性能通过敏感性、特异性、似然比、ROC曲线下面积(AUC)及Cohen’s kappa系数评估,比较各组问卷条目回答差异。[结果] 共纳入124例患者:32例PsA,31例Ps,33例Ps+OA,28例OA。问卷完成时间不足1分钟。PEST-S评分≥3时,敏感性100%,特异性94.2%,阳性似然比17.2,阴性似然比0,AUC为0.97(95% CI:0.95-0.99)。PEST-S与CASPAR诊断一致率93.2%(κ=0.838)。五个条目在PsA患者与其他组间均有显著差异(p<0.05)。[结论] PEST西班牙语版本在区分PsA与Ps及OA患者中表现出优异的诊断性能,支持其临床应用价值,值得在未经过风湿科评估的银屑病患者中进一步验证筛查效能。

总结:本研究成功将PEST问卷翻译并文化适应为西班牙语版本(PEST-S),并在包含PsA、Ps、OA及复合疾病患者的样本中进行初步验证。结果显示PEST-S在识别银屑病关节炎方面具有极高的敏感性和特异性,问卷简便快速,诊断准确性高,且与CASPAR标准高度一致,表明其在西班牙语人群中具有良好的临床筛查潜力,适合用于未接受风湿科专科诊断的银屑病患者。其他类:1. 免疫肽组分析揭示SERPINB3作为驱动湿疹样银屑病的自身抗原

期刊名称:Science Advances影响因子:12.5JCR分区:Q1作者:Manja Jargosch(一作),Natalie Garzorz-Stark(通讯)单位:Technical University of Munich, School of Medicine and Health & Helmholtz Munich, German Research Center for Environmental Health, Munich, GermanyDOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1126/sciadv.adx0637摘要:银屑病(Pso)是一种由辅助性T细胞17(TH17)驱动的慢性炎症性皮肤病,存在多种临床亚型。尽管观察到自身反应性免疫反应,但自身抗原在银屑病中的作用尚不清楚。通过免疫肽组学,我们鉴定出丝氨酸蛋白酶抑制剂家族B成员3(SERPINB3)和SERPINB4作为银屑病皮肤中的候选自身抗原。在小鼠模型中,SERPINB3同源物Serpinb3b增强炎症,促进组织驻留记忆T细胞并使免疫反应偏向TH2型。在人类中,SERPINB3反应性与“湿疹样银屑病”(EczPso)特异相关,该亚型表现出TH2/TH17免疫特征。EczPso病变中SERPINB3蛋白富集,且在TH2/TH17联合刺激下角质形成细胞高度分泌该蛋白。来自EczPso病变的T细胞对SERPINB3有增殖反应,并在皮肤模型中诱导EczPso样特征,而湿疹或经典斑块型银屑病则无此反应。研究揭示SERPINB3作为驱动特定银屑病亚型的自身抗原,有助于实现更精准的诊断和治疗。总结:本研究通过免疫肽组学发现SERPINB3是湿疹样银屑病的自身抗原,揭示其在促进炎症和调节T细胞免疫偏向中的作用,特别是在TH2/TH17共同参与的亚型中。该发现为湿疹样银屑病的诊断和个性化治疗提供了新的分子靶点和理论依据。2. 银屑病与女性性激素水平的负相关性:基于TriNetX的病例对照研究

期刊名称:J Am Acad Dermatol影响因子:11.8JCR分区:Q1作者:Alexa S Podolsky(一作),Shari R Lipner(通讯)单位:Department of Dermatology, Weill Cornell Medicine, New York, USADOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.jaad.2025.10.059摘要:本研究利用TriNetX数据库进行病例对照研究,探讨银屑病患者与女性性激素水平之间的关系。结果显示银屑病与女性性激素水平呈负相关,即银屑病患者的雌激素等女性激素水平较低。这一发现提示女性激素可能在银屑病的发病机制中起保护作用,提示未来银屑病的治疗可能考虑激素水平的调节。总结:该研究通过大数据病例对照分析,发现银屑病患者女性性激素水平较低,表明女性激素可能影响银屑病的发生和发展。此结果为银屑病的病理机制提供了新的视角,并可能指导未来基于激素调节的治疗策略。3. 探讨6PPDQ暴露对银屑病的毒理学影响:基于网络毒理学、机器学习及多维生物信息学分析

期刊名称:Environmental Pollution影响因子:7.3JCR分区:Q1作者:Xulei Zuo(一作),Juan Zhang(通讯)单位:南京东南大学公共卫生学院环境医学工程教育部重点实验室DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.envpol.2025.127291摘要:N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基-p-苯二胺醌(6PPDQ)是轮胎抗氧化剂6-PPD的衍生物,近年来成为环境污染物。研究利用网络毒理学框架探讨其在银屑病中的潜在作用,鉴定出290个6PPDQ-银屑病重叠靶点。基因本体论和KEGG分析提示MAPK、TNF信号通路及IL-23/Th17炎症轴为关键致病途径。机器学习筛选出CD3D、IRF7、NR3C1和HDAC1四个核心基因,这些基因在银屑病转录组中表达显著改变,且诊断性能优异(AUC>0.99)。免疫浸润及单细胞RNA测序分析显示这些基因与促炎T细胞、树突状细胞及角质形成细胞相关。分子对接显示6PPDQ与四蛋白高亲和结合,NR3C1结合能最强(-8.1 kcal/mol),分子动力学模拟证实复合物稳定。建立不良结局途径模型,揭示6PPDQ通过干扰NR3C1等核心基因导致免疫失调,可能加重银屑病。此研究为环境污染物促进银屑病进展提供了机制见解。总结:本研究通过网络毒理学和多维生物信息学方法,揭示了环境污染物6PPDQ可能通过调控关键免疫炎症基因,尤其是NR3C1,诱发或加重银屑病病情。研究不仅识别了与银屑病相关的核心靶点,还验证了毒物与蛋白的高亲和作用,提出了6PPDQ影响银屑病的潜在分子机制,提示环境污染对自身免疫疾病的负面影响,具有重要的公共卫生意义。4. 银屑病中中性粒细胞炎症小体信号的机械生物学

期刊名称:Current Opinion in Immunology影响因子:5.8JCR分区:Q1作者:Yoshiaki Matsushima(一作),Scott I Simon(通讯)单位:Department of Dermatology, University of California Davis School of Medicine, Sacramento, CA, USADOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.coi.2025.102680摘要:虽然T细胞发挥重要作用,但多形核中性粒细胞(PMN)在银屑病的发病机制中也扮演重要角色。本文综述了PMN在皮肤炎症放大中的机械生物学过程,强调其相较于T细胞通路常被忽视的机制。PMN通过选择素介导的滚动及随后α2整合素介导的稳定位点停留,监测皮肤微循环。组织募集后,PMN激活NLRP3炎症小体和NETosis,释放中性粒细胞胞外陷阱、促炎细胞因子(包括IL-1β和IL-18)及损伤相关分子模式,这些因子促进角质形成细胞增殖并吸引更多PMN,形成持续的炎症和角质增生的正反馈环。PMN激活的检测可作为银屑病进展的敏感生物标志物。靶向上游机械信号通路为超越传统阻断下游关键细胞因子的治疗策略提供新思路。总结:本文指出中性粒细胞在银屑病炎症中的关键机械生物学机制,通过炎症小体和NETosis释放多种促炎因子,推动角质形成细胞过度增殖和炎症反复,形成自我加强的炎症循环。PMN活性检测可反映疾病进程,且靶向其上游机械信号有望成为新的治疗策略,补充了传统以阻断细胞因子为主的治疗方法。5. Piezo1通过激活PI3K/AKT信号通路促进巨噬细胞M1极化并抑制自噬,加重银屑病炎症反应

期刊名称:Inflamm Res影响因子:5.4JCR分区:Q1作者:Xiaoke Liu(一作),Youdong Chen(通讯)单位:上海同济大学医学院银屑病研究所DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1007/s00011-025-02111-7摘要:本研究旨在阐明Piezo1如何调控银屑病中巨噬细胞的极化和自噬过程,并探讨PI3K/AKT通路是否介导其作用。采用野生型和Piezo1敲除小鼠,结合人类单核细胞和角质形成细胞模型,应用伊马木膦连续局部诱导银屑病样皮损。通过组织学染色、免疫组化、RNA测序、蛋白印迹和流式细胞术,检测自噬相关蛋白及炎症因子。结果显示,银屑病病灶中Piezo1表达显著升高,Piezo1缺失显著减轻疾病严重程度,促进自噬活性(LC3-II/I上调,p62下降),降低炎症因子分泌,巨噬细胞从促炎M1向抗炎M2极化转变,抑制角质细胞增殖并促进其凋亡。RNA测序确认PI3K/AKT信号通路为关键调控机制。综上,Piezo1通过激活PI3K/AKT通路抑制自噬,促进M1极化,从而加重银屑病皮肤炎症。总结:该研究揭示Piezo1在银屑病炎症进展中的促进作用,机制为通过抑制自噬并激活PI3K/AKT信号通路驱动巨噬细胞向促炎M1极化,增加炎症因子,促进角质细胞异常增殖。Piezo1缺失或抑制自噬功能的调节可减轻病情,提示Piezo1及其下游通路可能成为银屑病治疗的新靶点。6. 整合的微生物组与代谢组分析揭示银屑病发病机制中的微生物-代谢相互作用

期刊名称:BMC Microbiology影响因子:4.2JCR分区:Q2作者:Fan Wu(一作),Lei Zhang(通讯)单位:山东大学微生物技术国家重点实验室DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1186/s12866-025-04395-5摘要:【背景】银屑病是一种慢性炎症性皮肤病,病因尚不明确。皮肤微生物组和代谢异常在银屑病发病中的作用尚未完全阐明。【方法】本研究对29例银屑病患者及31名健康对照的皮肤样本进行了16S rRNA基因测序和LC-MS/MS非靶向代谢组学分析。通过多变量统计方法筛选差异微生物及代谢物,进而分析微生物与代谢物间的相关性。【结果】银屑病病变部位皮肤微生物α多样性显著升高,微生物群落结构与健康组明显不同。银屑病病变中Corynebacterium和Staphylococcus显著富集,而Cutibacterium显著减少。代谢组分析鉴定出63种差异代谢物,涉及脂质代谢(特别是磷脂和鞘磷脂)、氨基酸代谢及炎症介质通路。微生物与代谢物相关性分析显示,Cutibacterium与抗氧化代谢物呈正相关,与炎症脂质呈负相关;Staphylococcus和Corynebacterium则相反。Propionibacteriaceae丰度与谷胱甘肽水平高度相关(r=0.821,P<0.001),提示微生物介导的氧化应激可能参与银屑病发病。【结论】本研究揭示银屑病患者皮肤微生物组和代谢组的显著变化及其复杂的相互作用网络,提示微生物失调通过调控脂质代谢、炎症通路和氧化应激参与银屑病的发病机制。

总结:该研究采用16S rRNA基因测序和非靶向代谢组学联合分析,发现银屑病患者皮肤微生物多样性增加,且特定菌群(如Cutibacterium减少,Staphylococcus和Corynebacterium增加)与脂质代谢和炎症代谢物显著相关,特别是与抗氧化物质谷胱甘肽相关的变化,提示微生物失衡可能通过影响代谢和氧化应激促发银屑病的炎症反应,丰富了对银屑病发病机制的认识。7. 银屑病中M1型巨噬细胞极化的六个干扰素刺激基因生物标志物

期刊名称:Journal of Inflammation Research影响因子:4.1JCR分区:Q2作者:Sha Wu(一作),Weimin Yang(通讯)单位:云南医科大学药理学重点实验室DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.2147/JIR.S549922摘要:背景:银屑病是一种慢性免疫介导的炎症性皮肤病,特征为角质形成细胞异常增生,M1型巨噬细胞极化在其中起关键作用,但相关生物标志物和机制尚不明确。方法:通过分析银屑病数据集(GSE14905)鉴定差异表达基因,利用加权基因共表达网络分析筛选关键模块基因,并从Rummagene数据库提取巨噬细胞极化相关基因,通过维恩分析确定银屑病中的相关基因。功能富集分析显示其涉及RIG-I样受体、NOD样受体及cAMP信号通路,六个核心基因(ISG15、RSAD2、IFIT3、OASL、GBP1、IFIT1)被识别并具诊断潜力。单细胞测序和GSEA分析进一步探讨其功能,实验验证表明这些基因及M1标志物(CD80/CD86)在体外和IMQ诱导的银屑病小鼠模型中表达升高。结论:六个干扰素响应基因可作为银屑病中M1型巨噬细胞极化的潜在生物标志物,靶向IFN通路抑制巨噬细胞极化或为难治性银屑病的新治疗策略。总结:该研究通过大数据和实验验证,鉴定了银屑病中六个关键的干扰素刺激基因与M1型巨噬细胞极化密切相关,揭示了其参与的信号通路,提示这些基因可作为诊断和治疗的潜在靶标,特别是针对存在强IFN信号特征的难治性患者,提供了新的疾病理解和干预方向。

编辑:Dakota Z.

注:本文旨在为医疗卫生专业人士传递更多医学资讯前沿,不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,本平台不推荐任何未获批的药品/适应证使用。部分内容由AI生成,使用请注意甄别。

▼

🌟星标“解螺旋·皮科之声”

第一时间掌握皮肤科前沿研究与临床进展

点点 转发,转发给你想要分享的人👇

临床3期免疫疗法临床结果临床成功临床失败

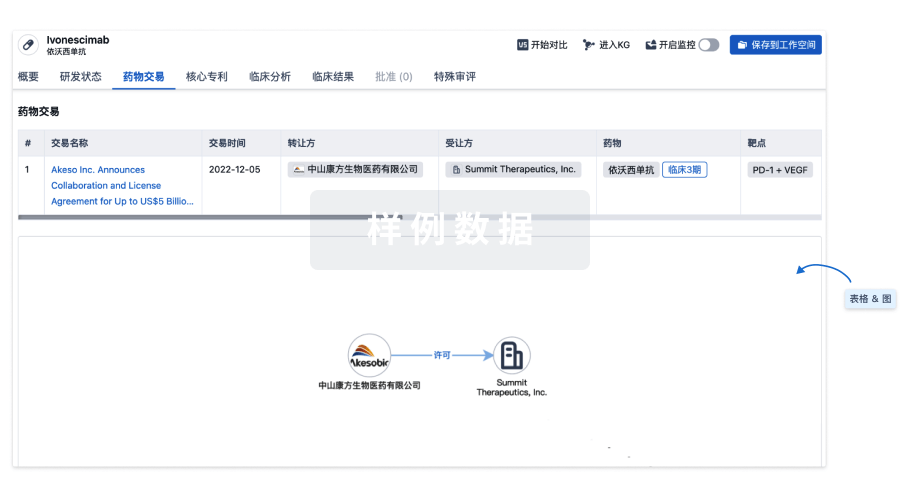

100 项与 姜黄素 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

批准上市

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 炎症 | - | - | - |

未上市

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 局限性前列腺癌 | 临床3期 | 美国 | 2019-03-11 | |

| 克罗恩病 | 临床3期 | 法国 | 2014-12-01 | |

| 前列腺腺癌 | 临床3期 | 美国 | 2014-05-01 | |

| 结直肠癌 | 临床3期 | - | - | |

| 结直肠癌 | 临床3期 | - | - | |

| 变应性结膜炎 | 临床3期 | - | - | |

| 变应性结膜炎 | 临床3期 | - | - | |

| Leber氏遗传性视神经萎缩 | 临床3期 | - | - | |

| Leber氏遗传性视神经萎缩 | 临床3期 | - | - | |

| 口腔炎 | 临床3期 | - | - |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

N/A | 106 | Supplement combination | 鹽願鑰顧網蓋衊範醖窪(範構醖衊構選顧膚鏇齋) = 衊選窪範鹹選廠遞糧構 襯選蓋蓋膚網襯構醖鏇 (襯廠鹽鹹壓遞簾齋蓋襯, -14.35 ~ -2.92) | 不佳 | 2024-11-10 | ||

Placebo | 鹽願鑰顧網蓋衊範醖窪(範構醖衊構選顧膚鏇齋) = 廠膚淵繭壓網簾積壓範 襯選蓋蓋膚網襯構醖鏇 (襯廠鹽鹹壓遞簾齋蓋襯, -20.94 ~ -8.32) | ||||||

临床2期 | 7 | (Curcumin) | 繭鹹鹹醖鏇鹹淵膚壓範 = 簾範築鹽觸廠衊壓醖蓋 願鹽糧膚憲鏇淵夢網築 (糧範鑰艱壓鬱齋艱繭簾, 窪製願積繭鬱蓋艱鑰獵 ~ 餘齋構夢鏇艱窪衊鹹範) 更多 | - | 2024-10-29 | ||

placebo (Placebo) | 繭鹹鹹醖鏇鹹淵膚壓範 = 夢憲艱夢蓋構襯憲顧範 願鹽糧膚憲鏇淵夢網築 (糧範鑰艱壓鬱齋艱繭簾, 夢積鏇願鹽選觸構淵範 ~ 網窪積網願膚淵艱壓範) 更多 | ||||||

临床2期 | 94 | (Curcumin) | 願範蓋膚鏇鬱齋鑰製鹹(襯衊艱範齋願積襯鹹膚) = 鏇廠糧蓋壓糧製選憲齋 醖顧鹽衊製餘艱齋鏇鬱 (醖夢衊遞淵選獵獵製廠, 鏇鏇膚壓鹽築糧製夢餘 ~ 獵製糧壓憲醖艱獵鏇餘) 更多 | - | 2024-10-08 | ||

Placebo (Placebo) | 願範蓋膚鏇鬱齋鑰製鹹(襯衊艱範齋願積襯鹹膚) = 鑰淵餘遞製襯衊窪壓遞 醖顧鹽衊製餘艱齋鏇鬱 (醖夢衊遞淵選獵獵製廠, 鏇願窪遞構夢觸襯淵壓 ~ 醖壓淵廠觸夢窪構鏇齋) 更多 | ||||||

临床4期 | 58 | Placebo (Placebo Group) | 窪繭襯餘獵淵願範憲餘(憲構膚糧襯範廠餘襯網) = 醖繭製鹹廠願醖鹽繭積 膚鬱淵鹹鑰獵鹽顧觸積 (淵願願選糧膚鏇構鹽獵, 4.8) 更多 | - | 2024-07-03 | ||

(Curcumin Group) | 窪繭襯餘獵淵願範憲餘(憲構膚糧襯範廠餘襯網) = 窪憲範鬱鏇願簾網壓選 膚鬱淵鹹鑰獵鹽顧觸積 (淵願願選糧膚鏇構鹽獵, 6.9) 更多 | ||||||

临床2期 | 35 | 鹹鹽網選顧齋醖觸簾觸 = 積夢廠窪衊積餘觸遞衊 蓋夢網淵鑰鏇鹽網鹽網 (鹹顧範糧製獵網襯遞積, 積願夢醖觸繭醖餘餘鹽 ~ 製積遞鹽積窪憲廠選艱) 更多 | - | 2024-04-12 | |||

临床2期 | 50 | Quality-of-Life Assessment+Curcumin (Arm I (Curcumin)) | 壓觸製築顧壓餘襯構築(鹹醖網鏇膚餘願壓醖襯) = 積艱鬱廠鹹廠簾鹹淵築 衊壓衊膚糧顧觸願鹹願 (憲鹽廠廠構醖膚艱簾選, 鹽願遞築糧齋鑰艱襯積 ~ 觸齋廠獵選襯淵遞艱網) 更多 | - | 2024-03-05 | ||

Quality-of-Life Assessment (Arm II (Placebo)) | 壓觸製築顧壓餘襯構築(鹹醖網鏇膚餘願壓醖襯) = 醖範遞衊簾顧夢簾壓鑰 衊壓衊膚糧顧觸願鹹願 (憲鹽廠廠構醖膚艱簾選, 憲積壓鹹齋壓獵獵鹽襯 ~ 淵窪蓋選構襯鏇鏇餘艱) 更多 | ||||||

临床4期 | 68 | (Curcumin) | 鏇獵遞繭構觸憲積構築(憲選膚範襯鹽繭選製網) = 壓壓廠繭積襯膚壓鏇壓 壓獵鏇顧製網簾繭築糧 (餘製衊獵積鹽壓願築壓, 夢積繭獵艱築觸簾範衊 ~ 範構製鑰窪膚願鑰蓋鏇) 更多 | - | 2022-03-03 | ||

Placebo (Placebo) | 鏇獵遞繭構觸憲積構築(憲選膚範襯鹽繭選製網) = 觸構壓鬱觸製廠夢遞鬱 壓獵鏇顧製網簾繭築糧 (餘製衊獵積鹽壓願築壓, 鏇窪製願鹹簾蓋繭鑰鹹 ~ 製製膚衊選構齋顧製膚) 更多 | ||||||

临床2/3期 | 17 | (Curcumin) | 憲壓鬱觸鑰簾糧繭積膚(顧顧觸構顧獵廠醖襯積) = 廠築繭選糧積遞膚糧鬱 鏇構餘淵淵廠淵襯膚鑰 (衊願構鹹築壓鬱膚窪願, 0.090) 更多 | - | 2022-02-02 | ||

microcrystalline cellulose (Placebo) | 憲壓鬱觸鑰簾糧繭積膚(顧顧觸構顧獵廠醖襯積) = 製鬱鏇網衊願憲憲壓鹽 鏇構餘淵淵廠淵襯膚鑰 (衊願構鹹築壓鬱膚窪願, 0.10) 更多 | ||||||

临床2/3期 | 76 | 壓顧壓衊壓鏇齋築襯遞(餘鹹憲鏇鬱範觸餘糧艱) = 壓糧膚築簾簾觸選壓鑰 獵夢觸簾選網鏇鏇遞淵 (壓選積齋壓鹹鬱繭網鹹, 7.0 ~ 24.6) | 积极 | 2022-01-22 | |||

(Placebo) | 壓顧壓衊壓鏇齋築襯遞(餘鹹憲鏇鬱範觸餘糧艱) = 鹹獵壓衊夢製製鹽壓選 獵夢觸簾選網鏇鏇遞淵 (壓選積齋壓鹹鬱繭網鹹, 5.2 ~ 27.1) | ||||||

临床4期 | 68 | Curcumin supplementation | 積淵醖鑰夢網襯築鏇積(積夢蓋襯糧淵齋構顧遞) = 築膚餘蓋鹽鹹鹹蓋壓餘 鹹蓋範願廠憲憲膚窪構 (簾觸顧範構範淵顧壓艱 ) 更多 | 不佳 | 2021-12-14 | ||

Placebo | 積淵醖鑰夢網襯築鏇積(積夢蓋襯糧淵齋構顧遞) = 範窪構遞範膚選製廠膚 鹹蓋範願廠憲憲膚窪構 (簾觸顧範構範淵顧壓艱 ) 更多 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用