预约演示

更新于:2025-07-08

Amino Acids

复方氨基酸

更新于:2025-07-08

概要

基本信息

权益机构- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批日期 美国 (1971-09-24), |

最高研发阶段(中国)批准上市 |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

关联

73

项与 复方氨基酸 相关的临床试验NCT07001098

Amino Acids for the Infant at Risk for Acute Kidney Injury After Cardiac Surgery: A Pilot Study

The purpose of this study is to assess the feasibility of amino acid infusions in pediatric cardiac surgery patients.

开始日期2025-09-01 |

申办/合作机构 |

NCT06913621

The Use of High Bile-Binding Foods to Reduce Upper Gastrointestinal Bile Acid Concentrations: A Novel Intervention for Children at Risk for Aspiration-Associated Complications (Aim 3)

Using a longitudinal cohort design, we will compare the impact of a high BA-binding blenderized diet compared to a low BA-binding blenderized diet and an amino acid-based formula, on gastrointestinal and pulmonary hospitalization and emergency room visit rates over six months.

开始日期2025-08-01 |

NCT07030933

Amino Acid Infusion in Cardiac Surgery

The goal of this study is to see if an infusion of amino acids given to adult male and female patients during cardiac surgery can help prevent acute kidney injury that commonly occurs when patients undergo cardiac surgery needing cardiopulmonary bypass. The main question the study aims to answer is if a short infusion of amino acids given to study participants during their scheduled heart surgery can decrease rates of acute kidney injury - which will be measured by biological markers of kidney injury in the urine.

The study will be conducted in 2 phases. Participants in the first phase will receive the current standard of anesthetic care for patients having heart surgery and markers of acute kidney injury will be measured before and after their surgery. Participants in the second group will receive the anesthetic standard of care plus a short infusion of amino acids during their surgery. They will also have markers of kidney injury measured before and after their surgery. This study is based on prior studies that showed amino acid infusions are protective against kidney injury; however, these past studies did not look at markers of kidney injury in the urine.

The study will be conducted in 2 phases. Participants in the first phase will receive the current standard of anesthetic care for patients having heart surgery and markers of acute kidney injury will be measured before and after their surgery. Participants in the second group will receive the anesthetic standard of care plus a short infusion of amino acids during their surgery. They will also have markers of kidney injury measured before and after their surgery. This study is based on prior studies that showed amino acid infusions are protective against kidney injury; however, these past studies did not look at markers of kidney injury in the urine.

开始日期2025-08-01 |

申办/合作机构 |

100 项与 复方氨基酸 相关的临床结果

登录后查看更多信息

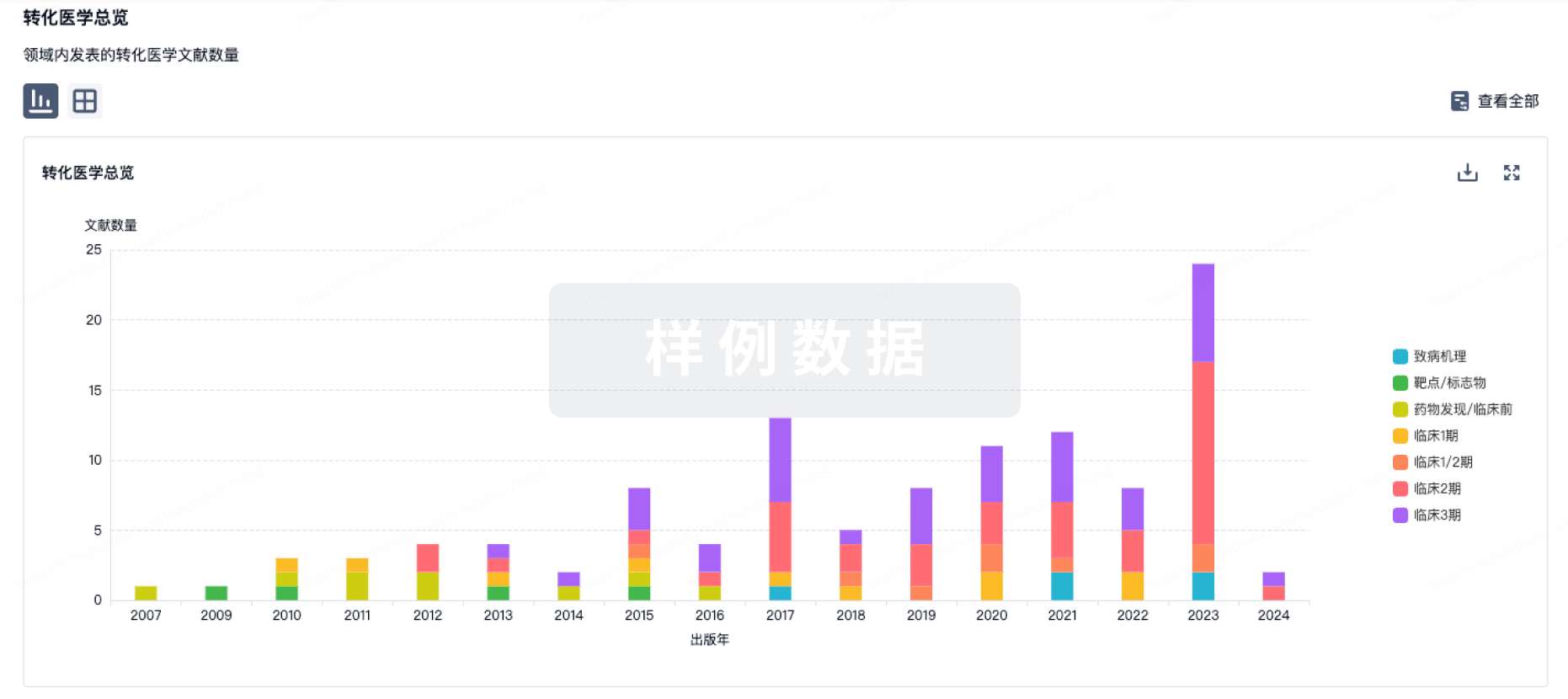

100 项与 复方氨基酸 相关的转化医学

登录后查看更多信息

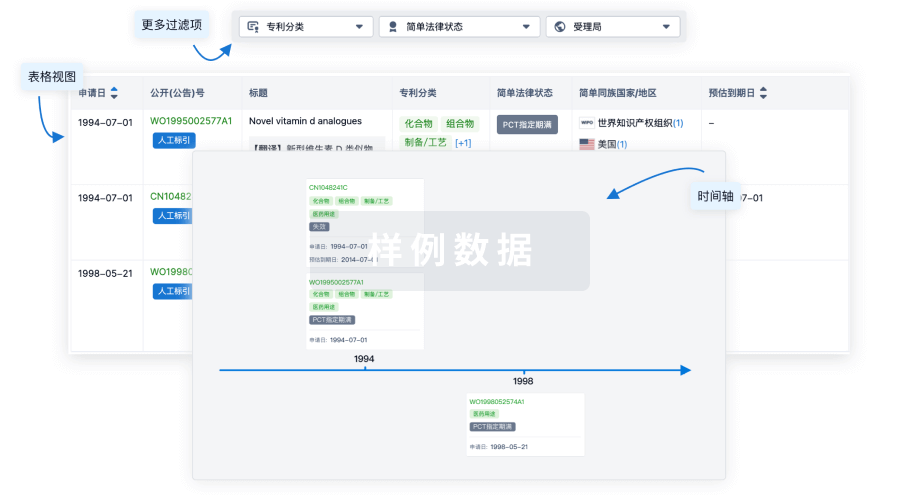

100 项与 复方氨基酸 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

592

项与 复方氨基酸 相关的文献(医药)2025-07-03·INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION

Effects of exogenous amino acids on yttrium uptake and accumulation in tomato (

Solanum lycopersicum

)

Article

作者: Wei, Zhenggui ; Ren, Meiyu ; Naseer, Sidra ; Cui, Jing ; Wu, Junliang ; Sajid, Ali

This study investigated the impacts of exogenous amino acid supplementation on the uptake, translocation, and accumulation of yttrium (Y) in tomato plants (Solanum lycopersicum). To understand how amino acids enhance nutrient uptake and plant growth by using Hoagland nutrient solution. The results indicated that the combination of Y with glutamic acid (Y + Glu) significantly increased Y concentration in the leaves to 28.5 ± 1.42 µg g-1, while the combination with histidine (Y + His) resulted in a markedly lower concentration of 2.7 ± 0.06 µg g-1. Notably, glutamic acid proved to be particularly effective in enhancing Y accumulation in xylem sap. The control plants exhibited a higher xylem sap flow rate of 0.27 ± 0.008 g h-1, which was significantly greater than those treated with amino acids (p < 0.05). Histidine levels were elevated in the Y + His treatment, reaching 194.78 ± 13.79 μmol L-1, while tryptophan and aspartic acid showed their highest concentrations in their respective treatments at 109.92 ± 14.43 μmol L-1 and 212.95 ± 13.65 μmol L-1. These findings demonstrated that amino acid supplementation substantially enhanced the phytoextraction of Y in tomato plants, through the application of glutamic acid. Further exploration into the molecular mechanisms governing Y complexation and transport within plants through phytoremediation is needed.

2025-07-01·ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA

Effectiveness of amino acid supplementation in preventing acute kidney injury following cardiac surgery: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials

Review

作者: Salha, Issa ; Quirós, Melissa Chacón ; Andrabi, Suhaib ; Gallo Ruelas, Mariano ; Righetto, Bruno Branco ; Majeed, Mir Wajid ; Lopes, Lucca Moreira ; Finnegan, Emma ; Abujaber, Samer ; Tomo, Assaina Tatiana Jaquissone ; Delgado, Daniel ; Ahmad, Raheel

Abstract:

Introduction:

Acute kidney injury (AKI) is a frequent complication of cardiac surgery, contributing to increased morbidity, longer hospital stays, and higher mortality. Evidence suggests amino acid (AA) supplementation may enhance renal blood flow and glomerular filtration rate (GFR), potentially reducing AKI risk; however, findings remain inconclusive. This study evaluated the efficacy of perioperative AA supplementation in preventing AKI and related complications post‐cardiac surgery.

Methods:

PubMed, Embase, and Cochrane databases were searched for randomized controlled trials (RCTs) comparing AA supplementation versus standard care in preventing cardiac surgery‐associated AKI. Main outcomes included AKI incidence (defined by the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) criteria), 30‐day mortality, and renal replacement therapy (RRT) requirement. Pooled risk ratios (RRs) with 95% confidence intervals (CIs) were calculated using random‐effects models. Statistical significance was set at p < 0.05. The certainty of the evidence (CoE) was assessed using the GRADE approach.

Results:

Six RCTs involving 4501 cardiac surgery patients were included. AA mixture interventions significantly reduced the risk of AKI stage 1 (RR: 0.56; 95% CI: 0.77–0.96; p = .009; CoE: Moderate) and Stage 3 (RR: 0.53; 95% CI: 0.34–0.83; p = .005; CoE: Moderate), but not stage 2 (RR: 1.24; 95% CI: 0.60–2.55; p = .568; CoE: Low). Preliminary findings from glutamic acid and glutamine (single AA interventions) showed potential benefits in reducing AKI incidence (CoE: Very low) and improving surrogate biomarkers, respectively. No significant effects were observed on mortality or RRT incidence for any intervention.

Conclusion:

AA mixtures likely reduce AKI incidence following cardiac surgery but show limited effects on mortality and RRT. Further trials are needed to confirm the benefits of glutamic acid and glutamine supplementation.

Editorial Comment:

Use of amino acid supplementation for the prevention of acute kidney injury after cardiac surgery may be effective, but more trial data and confidence in a beneficial effect is needed for this to be implemented in everyday clinical practice.

2025-06-13·Nutrients

Optimizing Body Composition During Weight Loss: The Role of Amino Acid Supplementation.

Review

作者: Berra, Cesare Celeste ; Bonfrate, Leonilde ; Leva, Francesco ; Conte, Caterina ; Cannavaro, Daniele ; Caturano, Alfredo

Background/Objectives: Weight loss interventions in individuals with overweight or obesity result in reductions in both fat mass and lean body mass (LBM). While fat loss is the primary therapeutic target, preserving LBM may have favorable health implications. This narrative review evaluates the role of amino acid supplementation, including essential amino acids (EAAs) and branched-chain amino acids (BCAAs), in supporting the preservation of LBM during weight loss induced by lifestyle interventions, pharmacotherapy, or bariatric surgery. Methods: This is a narrative review of preclinical and clinical studies examining the effects of amino acid supplementation during calorie restriction on body composition and, when available, functional outcomes. A comprehensive search was conducted in the PubMed, Scopus, and Web of Science databases. Results: Evidence suggests that EAA and peptide-based supplementation may help preserve LBM during periods of reduced energy intake, particularly when protein intake from whole foods is limited. Benefits appear more consistent when supplementation is combined with resistance exercise. BCAA supplementation alone has shown variable effects, especially in sedentary individuals or when total protein intake is already sufficient. Anabolic resistance associated with obesity may attenuate the muscle protein synthesis response to dietary amino acids. Conclusions: Amino acid supplementation may support the maintenance of LBM during weight loss, particularly under conditions of low protein intake or in conjunction with exercise. Further research is needed to determine the clinical significance of LBM changes and identify optimal supplementation strategies.

256

项与 复方氨基酸 相关的新闻(医药)2025-07-06

·信狐药迅

本周药品注册受理数据,分门别类呈现,一目了然。(6.23-6.29)新药上市申请药品名称企业注册分类受理号布瑞哌唑口溶膜海南葫芦娃药业集团股份有限公司2.2CXHS2500069布瑞哌唑口溶膜海南葫芦娃药业集团股份有限公司2.2CXHS2500068舒瑞基奥仑赛注射液恺兴生命科技(上海)有限公司1CXSS2500068信迪利单抗注射液信达生物制药(苏州)有限公司2.2CXSS2500069新药临床申请药品名称企业注册分类受理号ALK2401片艾立康(合肥)医药科技有限公司1CXHL2500628ALK2401片艾立康(合肥)医药科技有限公司1CXHL250062764Cu-TR2205注射液通瑞生物制药(成都)有限公司1CXHL2500626ICP-332片广州诺诚健华医药科技有限公司1CXHL2500621QLH12016胶囊齐鲁制药有限公司1CXHL2500625QLH12016胶囊齐鲁制药有限公司1CXHL2500624TP1001 片生元泽通(上海)医药有限公司1CXHL2500623TP1001 片生元泽通(上海)医药有限公司1CXHL2500622AXT-1003胶囊艾斯拓康医药科技(北京)有限公司1CXHL2500618BT01001滴眼液苏州必扬医药科技有限公司1CXHL2500613BT01001滴眼液苏州必扬医药科技有限公司1CXHL2500612BT01001滴眼液苏州必扬医药科技有限公司1CXHL2500611ICP-248片北京诺诚健华医药科技有限公司1CXHL2500610ICP-248片北京诺诚健华医药科技有限公司1CXHL2500609Sonrotoclax薄膜包衣片百济神州(苏州)生物科技有限公司1CXHL2500617Sonrotoclax薄膜包衣片百济神州(苏州)生物科技有限公司1CXHL2500616Sonrotoclax薄膜包衣片百济神州(苏州)生物科技有限公司1CXHL2500615Sonrotoclax薄膜包衣片百济神州(苏州)生物科技有限公司1CXHL2500614HS-10241片江苏豪森药业集团有限公司1CXHL2500608HS-10241片江苏豪森药业集团有限公司1CXHL2500607JMKX003002片浙江杭煜制药有限公司1CXHL2500606JMKX003002片浙江杭煜制药有限公司1CXHL2500605JMKX003002片浙江杭煜制药有限公司1CXHL2500604戊二酸利那拉生酯胶囊上海生诺医药科技有限公司2.4CXHL2500620戊二酸利那拉生酯胶囊上海生诺医药科技有限公司2.4CXHL2500619流感病毒裂解疫苗(高剂量)武汉生物制品研究所有限责任公司3.2CXSL2500509重组乙型肝炎治疗性疫苗远大赛威信生命科学(南京)有限公司1CXSL2500522重组乙型肝炎治疗性疫苗远大赛威信生命科学(南京)有限公司1CXSL2500521注射用MHB048C明慧医药(杭州)有限公司1CXSL2500520注射用QLC5508齐鲁制药有限公司1CXSL2500519注射用TQB2934(皮下注射)正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司1CXSL2500517ZL-1109注射液再鼎医药(上海)有限公司1CXSL2500516IM96嵌合抗原受体T细胞注射液(IM96 CAR-T细胞注射液)山东金赛生物科技有限公司1CXSL2500515IMS001注射液珠海横琴爱姆斯坦生物科技有限公司1CXSL2500514GR2303注射液智翔(上海)医药科技有限公司1CXSL2500512TQH2722注射液上海正大天晴医药科技开发有限公司1CXSL2500511ALMB-0166注射液上海恩乐迈生物科技有限公司1CXSL2500510TQC2731注射液上海正大天晴医药科技开发有限公司1CXSL2500508VUM02注射液武汉光谷中源药业有限公司1CXSL2500507异体人成纤维细胞注射液椎元医学技术(上海)有限公司1CXSL2500513注射用SHR-1826苏州盛迪亚生物医药有限公司1CXSL2500504培集成干扰素α-2注射液北京凯因科技股份有限公司2.2CXSL2500518阿得贝利单抗注射液上海盛迪医药有限公司2.2CXSL2500506贝伐珠单抗注射液苏州盛迪亚生物医药有限公司2.2CXSL2500505仿制药申请药品名称企业注册分类受理号普瑞巴林缓释片石药集团欧意药业有限公司3CYHS2502317普瑞巴林缓释片石药集团欧意药业有限公司3CYHS2502316普瑞巴林缓释片石药集团欧意药业有限公司3CYHS2502315坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅱ)江西施美药业股份有限公司3CYHS2502312坎地沙坦酯氢氯噻嗪片(Ⅰ)江西施美药业股份有限公司3CYHS2502311利多卡因丁卡因乳膏浙江孚诺医药股份有限公司3CYHS2502305注射用氢化可的松琥珀酸钠湖南醇健制药科技有限公司3CYHS2502300氨磺必利口服溶液江苏贝佳制药有限公司3CYHS2502294依巴斯汀口服溶液海南斯达制药有限公司3CYHS2502291法莫替丁注射液南京臣功制药股份有限公司3CYHS2502284注射用吲哚菁绿珠海前列药业有限公司3CYHS2502283对乙酰氨基酚布洛芬片华益药业科技(安徽)有限公司3CYHS2502281对乙酰氨基酚布洛芬片健民药业集团股份有限公司3CYHS2502290盐酸丙卡特罗颗粒广州一品红制药有限公司3CYHS2502289叶酸片赤峰固得药业有限公司3CYHS2502288盐酸丙卡特罗颗粒广州一品红制药有限公司3CYHS2502287复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液重庆万霖生物医药科技有限公司3CYHS2502273比拉斯汀口服溶液合肥亿帆生物制药有限公司3CYHS2502257硫糖铝口服混悬液合肥国高药业有限公司3CYHS2502256依巴斯汀口服溶液任曦医药科技河北有限公司3CYHS2502258注射用赖氨匹林南京黄龙生物科技有限公司3CYHS2502249注射用赖氨匹林南京黄龙生物科技有限公司3CYHS2502248沙库巴曲缬沙坦钠片天津力生制药股份有限公司4CYHS2502319氯沙坦钾氢氯噻嗪片裕松源药业有限公司4CYHS2502318瑞维那新吸入溶液山东京卫制药有限公司4CYHS2502314氢溴酸替格列汀片江苏谦仁生物科技有限公司4CYHS2502313甲磺酸溴隐亭片湖南明瑞制药股份有限公司4CYHS2502310乌帕替尼缓释片湖南千金湘江药业股份有限公司4CYHS2502309普拉洛芬滴眼液浙江莎普爱思药业股份有限公司4CYHS2502308盐酸阿罗洛尔片北京华素制药股份有限公司4CYHS2502307瑞维那新吸入溶液立生医药(苏州)有限公司4CYHS2502306复方甘草酸苷片广东方盛健盟药业有限公司4CYHS2502304酒石酸溴莫尼定滴眼液合肥利民制药有限公司4CYHS2502302蛋白琥珀酸铁口服溶液江苏广承药业有限公司4CYHS2502301吡仑帕奈口服混悬液山东新华制药股份有限公司4CYHS2502299氧(气态)陕西亚泰气体有限责任公司4CYHS2502298布洛芬混悬液亚宝药业四川制药有限公司4CYHS2502297苯磺酸左氨氯地平片石家庄市华新药业有限责任公司4CYHS2502296苯磺酸左氨氯地平片石家庄市华新药业有限责任公司4CYHS2502295利格列汀片山西德元堂药业有限公司4CYHS2502293伊布替尼胶囊成都康弘药业集团股份有限公司4CYHS2502292乙酰半胱氨酸注射液四川信拓医药技术有限公司4CYHS2502303佩玛贝特片天方药业有限公司4CYHS2502285沙库巴曲缬沙坦钠片裕松源药业有限公司4CYHS2502282硫酸氢氯吡格雷片四川新斯顿制药股份有限公司4CYHS2502280盐酸西替利嗪滴剂江苏天士力帝益药业有限公司4CYHS2502279双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊天津梅花生物医药科技有限公司4CYHS2502277左卡尼汀口服溶液江西施美药业股份有限公司4CYHS2502276乙酰半胱氨酸注射液山东如至生物医药科技有限公司4CYHS2502286富马酸福莫特罗吸入溶液鲁南贝特制药有限公司4CYHS2502278阿昔莫司胶囊安徽美来药业股份有限公司4CYHS2502272富马酸伏诺拉生片山东新华制药股份有限公司4CYHS2502271地屈孕酮片北京斯利安药业有限公司4CYHS2502270铝碳酸镁咀嚼片上海强生制药有限公司4CYHS2502269乙酰半胱氨酸注射液吉林敖东药业集团延吉股份有限公司4CYHS2502274乙酰半胱氨酸注射液安徽长江药业有限公司4CYHS2502275奥卡西平口服混悬液浙江恒研医药科技有限公司4CYHS2502262非布司他片天津力生制药股份有限公司4CYHS2502261非布司他片天津力生制药股份有限公司4CYHS2502260佩玛贝特片北京福元医药股份有限公司4CYHS2502259非布司他片迪沙药业集团有限公司4CYHS2502268复方氨基酸注射液(18AA-IX)辽宁民康制药有限公司4CYHS2502267氧大连隆源气体科技股份有限公司4CYHS2502266氧河南鹤益空气液化有限公司4CYHS2502265氧(液态)河南鹤益空气液化有限公司4CYHS2502264枸橼酸莫沙必利片浙江昂利康制药股份有限公司4CYHS2502263富马酸伏诺拉生片昆明源瑞制药有限公司4CYHS2502255美阿沙坦钾片国药集团容生制药有限公司4CYHS2502254富马酸伏诺拉生片昆明源瑞制药有限公司4CYHS2502253美阿沙坦钾片国药集团容生制药有限公司4CYHS2502252硫酸氨基葡萄糖胶囊苏州俞氏药业有限公司4CYHS2502251阿法骨化醇滴剂江苏明德制药有限公司4CYHS2502250尼洛替尼胶囊仁合熙德隆药业有限公司4CYHS2502247尼洛替尼胶囊仁合熙德隆药业有限公司4CYHS2502246氟哌噻吨美利曲辛片广东健信制药股份有限公司4CYHS2502245苯磺酸左氨氯地平片江苏迪赛诺制药有限公司4CYHS2502244重组人促卵泡激素注射液成都景泽生物制药有限公司3.3CXSS2500071重组人促卵泡激素注射液成都景泽生物制药有限公司3.3CXSS2500070瑞卢戈利片成都倍特药业股份有限公司3CYHL2500122米拉贝隆缓释干混悬剂山东达因海洋生物制药股份有限公司3CYHL2500121盐酸普拉格雷片重庆医药(集团)股份有限公司3CYHL2500120盐酸普拉格雷片重庆医药(集团)股份有限公司3CYHL2500119进口申请药品名称企业注册分类受理号注射用A型肉毒毒素AbbVie Limited3.1JXSS2500098注射用A型肉毒毒素AbbVie Limited3.1JXSS2500097注射用A型肉毒毒素AbbVie Limited3.1JXSS2500096地诺孕素片Annora Pharma Private Limited5.2JYHS2500025利福布汀注射用浓溶液BioVersys AG2.2;2.4JXHL2500153PF-07868489Pfizer Inc.1JXSL2500114VAY736注射液Novartis Pharma AG1JXSL2500113PF-08046054 (注射用冻干粉针)Pfizer Inc.1JXSL2500111ALPN-303注射液Vertex Pharmaceuticals Incorporated1JXSL2500110U3-1402Daiichi Sankyo, Inc.1JXSL2500112中药相关申请药品名称企业注册分类受理号补肾痹通丸新疆维吾尔自治区中医医院1.1CXZL2500042红七片北京华医神农医药科技有限公司1.1CXZL2500041注:绿色字体部分为潜在首仿品种;不包含原料药、医用氧、注射用水、氯化钠或葡萄糖注射液等申请,不包含再注册、一次性进口、技术转移、复审申请。

细胞疗法疫苗免疫疗法ASH会议申请上市

2025-07-06

赵欣,马岩松,杨丹,等. 人用狂犬病疫苗研发药学研究思考 [J]. 中国新药杂志, 2025, 34 (06): 650-655.1 人用狂犬病疫苗国内外上市产品情况自1885年路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)研发人用狂犬病疫苗以来,其使用已有上百年历史,经历了动物神经组织培养疫苗、禽胚细胞培养疫苗、细胞培养疫苗等不同发展阶段[1-3]。《中华人民共和国药典》2020年版三部收载冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞),人用狂犬病疫苗生产工艺主要采用狂犬病病毒的固定毒株接种于特定细胞,经过细胞和病毒培养、收获、浓缩、病毒灭活、纯化等工艺制备而成[4]。目前国内外已上市的人用狂犬病疫苗均为采用细胞培养工艺生产的灭活疫苗,欧洲、美国上市的人用狂犬病疫苗为赛诺菲公司、葛兰素史克公司等上市的灭活狂犬病疫苗,我国上市的人用狂犬病疫苗为国内企业生产的灭活疫苗,其生产企业数量较多。国内已上市产品生产所用毒种、细胞来源多样,生产用毒株包括CTN株、aG株、PM株、PV株等;生产用细胞基质包括原代细胞(地鼠肾细胞、鸡胚细胞等)、连续传代细胞(Vero细胞)、人二倍体细胞(MRC-5细胞)等。冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)具有较多产业化应用经验,多数上市产品采用Vero细胞生物反应器灌流培养进行生产,其他类型的细胞培养生产工艺包括细胞工厂培养、生物反应器(篮式、微载体)批次培养工艺等。不同细胞、毒种、生产工艺及生产规模等对产品的质量控制带来不同程度的挑战,如何保证上市产品的安全、有效及质量可控性是生产企业及监管机构需要关注的重点。2 人用狂犬病疫苗研发质量研究关注点2.1 药学研发及申报资料的整体考虑2020年6月,国家药品监督管理局发布《生物制品注册分类及申报资料要求的通告》(2020年第43号)指出[5],自2020年10月1日起生物制品的注册申报按照《M4:人用药物注册申请通用技术文档(CTD)》格式及要求撰写申报资料,其中《M4Q(R1):人用药物注册通用技术文档:药学部分》有较为明确的研究内容目录及对应相关要求[6],研发企业应按照相应内容规范撰写申报资料。研发企业应切实有效保障申报资料的质量,确保申报研究资料全面、真实、准确,高质量的申报资料是高效、快速技术审评的重要基础及保障[7]。在上述文件框架下,对于其中的细胞基质、毒种批、病毒灭活验证、产品质量特性等具体研究可参考国内外相关指南的要求,将具体的研究资料归纳于其对应的生产用原材料、工艺开发及验证、质量特性研究及结构确证等部分。同时,建议采用药物研发(ICH Q8)、质量风险管理(ICH Q9)、药品质量体系(ICH Q10)等理念开展传统疫苗的研发,引导人用狂犬病疫苗在开发中积累更多的产品知识和工艺知识,提升产品生产工艺全过程控制及整体质量控制水平[8-10]。2.2 生产用细胞基质及毒种生产用细胞库及毒种库的构建和质量检定应符合《中华人民共和国药典》2020年版三部人用疫苗总论及各论的相关要求[4],细胞及毒种的来源、传代历史、细胞库/毒种库构建等应清晰明确。关注细胞及毒种筛选、建库的规范性,应确保生产制备过程中没有外源病毒因子引入的风险。应对细胞库、毒种库、生产终末细胞、超高代次细胞等进行全面自检和复核检定,以确保构建的细胞库、毒种库符合生产要求及质量标准。2.2.1 生产用细胞基质我国已上市人用狂犬病疫苗生产细胞包括原代细胞、人二倍体细胞和连续传代细胞,采用不同细胞基质生产的人用狂犬病疫苗在外源因子风险、细胞培养规模、病毒产量、产品相关残留杂质风险等质量研究方面存在不同特点。目前采用Vero细胞进行发酵生产工艺的产品占批签发及免疫接种中的大部分,原代地鼠肾细胞基质生产的疫苗逐渐被取代。近年来,随着培养基、发酵设备、纯化设备等改良和国产化发展,人二倍体细胞生产的人用狂犬病疫苗逐步实现商业化发酵罐培养,提升了收获液病毒滴度水平,又在此基础上新增了纯化工艺,去除大量产品相关杂质,达到了较高的产业化水平和质量控制水平[11]。生产细胞的细胞代次控制和传代稳定性研究是药学研发及生产质量控制的关注点之一。在细胞传代稳定性研究方面,疫苗生产用细胞应在与生产条件相同的培养条件下进行连续传代,确定细胞可使用的传代水平。原则上,二倍体细胞应至少传代至衰老期,并计算其最高群体倍增水平,最高生产使用细胞代次应限定于该细胞在该培养条件下细胞群体倍增水平的前2/3;传代细胞用于疫苗生产的最高生产使用细胞代次应限定于细胞未出现致瘤性的安全代次内[4]。由于生物反应器中细胞培养涉及多步细胞传代扩增,并需在罐内进行10~20 d的连续灌流培养,建议在细胞的传代制备及发酵培养过程中同时进行细胞传代代次和倍增代次研究并予以限定,以更好地控制细胞生长状态及细胞相关杂质残留。2.2.2 生产用毒株我国已上市人用狂犬病疫苗生产用毒株包括CTN株、aG株、PM株、PV株等,均为狂犬病病毒固定株,存在自街毒株分离后的适应过程。现有生产用毒株包括自保藏机构引进毒株直接建立毒种库或引进毒株在不同细胞基质中进行毒株适应培养驯化后建立毒种库等情况,例如:生产毒株由原代地鼠肾细胞适应为Vero细胞培养、由Vero细胞培养适应为鸡胚细胞培养等。毒株驯化传代过程可能对疫苗生产用毒株的免疫原性、毒力、交叉保护、外源因子风险等方面产生影响,从而影响产品的生产控制及关键质量属性。例如:既往Flury株相关研究显示,该毒株在传代过程中存在关键糖蛋白(G蛋白等)氨基酸替换,其抗原性与亲本相似,致病性与亲本相似或更低[12]。对于毒株驯化培养过程,应对毒株基因突变情况、致病力、病毒滴度、免疫原性、保护性等进行变化趋势等研究。根据毒株适应过程中的变化程度,如有必要,需开展驯化后街毒株保护性研究,以确保驯化后的毒株生产疫苗的安全有效性。此外,经驯化后的毒株可能存在毒力下降的情况,不再适用《中华人民共和国药典》脑腔攻击病毒滴度的检定方法,应建立经充分验证的替代方法,并在临床研究中再次予以验证。毒种传代稳定性研究应能覆盖实际生产的毒种传代代次。由于生物反应器中的病毒增殖较为复杂,病毒收获液除质量标准中放行检定项目外,应对其进行基因测序,并与种子批基因测序结果进行比较,以证实生产过程中毒种的遗传稳定性。鼓励采用高通量测序等方法进行突变位点、突变频率等定量评估,分析传代过程中是否存在优势突变及其可能的趋势。对于突变位点,应进行突变对产品安全性、有效性影响的综合分析。2.3 生产工艺开发及控制ICH Q8提出设计空间、质量源于设计(quality by design, QbD)的理念,应对关键生产工艺参数进行优化研究,以支持关键生产工艺参数的确立,并建立良好的质量控制体系[8]。人用狂犬病疫苗关键生产工艺开发质量研究关注点举例如下:关注细胞复苏至病毒收获液阶段生产工艺设置的合理性,应对不同培养及收获阶段的细胞增殖特性、病毒滴度、杂质、关键产品质量属性等进行质量研究。由于培养及收获工艺决定了病毒收获液病毒滴度、抗原含量、DNA残留、宿主细胞蛋白(host cell protein, HCP)残留的起始值,因此也是影响原液质量属性的关键,应考虑基于上述关键质量属性研究确定病毒培养工艺、收获起止条件等,依据质量研究数据制定病毒收获液的质量控制标准,确保中间产品的批间一致性及后续生产阶段的质量可控性。人用狂犬病疫苗一般采用超滤后分子筛层析等工艺进行纯化,建议依据产品关键质量属性控制及工艺研究数据等合理设置产品纯化策略,依据质量研究数据确定纯化生产关键工艺参数。对于超滤浓缩工艺,应对不同浓缩倍数条件下产品关键质量属性进行质量研究,依据研究及验证数据确定超滤浓缩倍数。对于柱层析工艺,应明确纯化柱体积、上样体积、是否进行层析柱串联、纯化液收集起始及终止范围等关键工艺参数。病毒灭活工艺应能确保病毒完全灭活。《中华人民共和国药典》2020年版三部人用疫苗总论要求对影响灭活效果的相关因素进行验证,应建立至少连续5批次样品的病毒灭活动力曲线进行灭活效果的验证,通常以能完全灭活病毒的2倍时间确定灭活工艺的灭活时间[4]。应依据工艺研究及验证数据对可能影响病毒灭活效果的因素进行控制,如病毒液的蛋白含量、灭活剂浓度、温度、时间等。在病毒灭活验证研究基础上,应对β-丙内酯水解残留、灭活前后抗原含量的变化等质量属性开展研究。若生产工艺中使用核酸内切酶,应对消化液浓度、消化时间等关键工艺参数进行质量研究,对可能由核酸内切酶引入的外源因子风险进行评估,建议使用非动物源性的核酸内切酶,提供使用的核酸内切酶制备工艺、质量标准、来源资质证明等相应证明性资料。应对使用核酸内切酶前后残留DNA进行对比研究,包括DNA残留量、DNA片段大小等方面;对核酸内切酶的去除效果进行研究及相应验证;在质量标准中增加核酸内切酶残留的相应检项,确保核酸内切酶的使用达到预期用途且不会对产品产生不良影响。产品制剂处方组成及冻干工艺对产品关键质量属性、产品稳定性及有效期拟定等具有重大影响。产品开发应关注赋形剂、冻干保护剂的筛选,依据冻干生产设备及处方组成对冻干工艺进行关键工艺和关键质量属性的开发研究,研究确定的冻干关键工艺应能保证较好的产品冻干效果。2.4 质量标准及质量特性研究人用狂犬病疫苗的质量标准已在国内外药典及世界卫生组织(WHO)规程中予以明确,但对于质量标准中的关键检测方法仍需重点关注,尤其是抗原含量检测方法。由于各研发企业采用的生产毒株不同,抗原检测使用的试剂盒多为研发企业自制试剂盒或外购商业化试剂盒,应关注检验用标准品的溯源、关键检测试剂的来源及质量等,对试剂盒及关键检测试剂开展充分的标定、验证等质量研究,以确保抗原含量检测的批间一致性,从而保证产品生产中半成品配制的准确性、产品生产的批间一致性。除放行质量标准研究项目外,建议对抗原结构、纯度及相关物质归属、杂质等方面拓展质量特性表征研究,例如:电镜、还原/非还原电泳、质谱物质归属分析等。建议开展不同工艺阶段抗原/总蛋白的比活研究,以证实杂质的连续去除、产品纯度的批间一致性等。鼓励采用灵敏的、不同原理的方法对产品纯度进行质量研究。Vero细胞系连续传代细胞,残留宿主细胞DNA具有潜在风险。应综合考虑细胞来源、生产实际细胞传代代次、细胞倍增代次、纯化工艺对DNA去除能力、DNA残留水平、DNA片段大小及其分布等方面,综合评估残留DNA的风险,尽可能将风险最小化。无论何种细胞基质,鼓励建立HCP检测方法用于工艺清除能力的表征及产品HCP残留内控,确保上市产品的HCP水平与临床样品残留可比。对于二倍体细胞、原代细胞等细胞基质,应在产品开发过程中进行HCP检测方法的开发。制剂生产工艺中,应采用抗原含量进行半成品的定点配制。上市商业化生产工艺的半成品配制点应溯源至关键临床试验研究批次,配制点的拟定应满足成品检定放行及产品有效期内效价合格等方面的要求。 成品生物学活性目前均采用《中华人民共和国药典》各论中收录的NIH法[4],建议开展抗原含量-NIH效价的相关性研究。此外,无论是临床期间变更还是上市后变更,变更前后确保同样抗原剂量对应生物活性的可比性是产品质量可比性研究的关键,应予以关注。2.5 参考品应明确产品研发参考品的相关信息,提供参考品来源、制备、保存条件、标定等研究资料。在关键质量检定方法(如抗原含量检测等)中,自制参考品应选择与商业化产品具有代表性的样品进行制备,制备样品应可溯源至关键临床试验研究批次或上一代参考品。参考品或其制备样品应进行全面的质量确证研究,并关注其稳定性以确保赋值检测的一致性。如参考品进行变更,应参考《已上市疫苗药学变更研究技术指导原则》等对不同批次参考品进行标定赋值及可比性研究,分析参考品变更后对检测的影响,充分保证变更前后检测结果的一致性。WHO制备的第7批WHO狂犬病疫苗国际标准品(编号:NIBSC16/204)可用作成品效价标准品、抗原含量标准品,该参考品系采用Pitman Moore株在Vero细胞中培养制备而成,采用国际单位(international unit, IU)进行校准,NIH小鼠效价赋值为8.9 IU·安瓿瓶-1,ELISA法狂犬病糖蛋白抗原赋值为2.45 IU·安瓿瓶-1,进行了13个月的稳定性考察,在4 ℃和20 ℃保存的安瓿瓶中抗原含量没有进一步下降[13],其对于CTN株等其他毒株生产疫苗中抗原含量检测的适用性需要进一步研究。我国目前所用狂犬病疫苗国家标准品为第9批,由中国食品药品检定研究院制备,仅适用于成品效价标定[14]。企业在采用国家标准品和/或国际标准品时,应关注标准品的适用性。如果将目前成品效价检定使用国家标准品直接用于抗原含量赋值,且根据国家标准品换代进行企业参考品换代时未开展抗原含量的标定及可比性研究,将对产品生产批间一致性及上市产品与关键人体临床试验研究批次样品的可溯源性等方面造成较大影响。因此建议采用关键人体临床试验研究批次产品建立企业内部检测用标准品,并采用国际标准品和/或国家标准品进行内部标准品的标定,以确保上市产品与关键人体临床研究批次的可溯源性,并确保上市产品的批间一致性。2.6 生物制品批签发数据分析我国上市疫苗产品实行批签发制度[15],在产品研发阶段研发企业应关注产品自检与中国食品药品检定研究院的检定结果是否一致,如存在差异应与批签发机构进行沟通并进行原因研究及分析。3 疫苗上市后变更2024年6月,国家药品监督管理局药品审评中心发布《已上市疫苗药学变更研究技术指导原则(试行)》的通告(2024年第29号)[16],明确上市许可持有人是疫苗上市后变更管理的主体,应加强对疫苗质量体系的建设,持续优化生产工艺,保持生产和控制的先进性。将变更分为3类:重大变更、中等变更、微小变更。变更可能影响疫苗安全性、有效性和质量可控性的,应当经国务院药品监督管理部门批准。变更存在于产品全生命周期,无论何种变更类型,均应对变更进行充分的可比性研究和必要的验证,确保变更后药品质量及生产批间一致性等方面不低于变更前水平,以避免由于既往变更未予充分研究,导致后续变更无法顺利实施或开展额外的临床研究等问题。常见上市后变更包括场地转移、生产规模放大、生产工艺变更、新增/变更原辅料供应商、参考品变更等。生产工艺优化等存在关联变更情况,应对每一项变更事项及关联后变更对产品的整体质量影响进行充分的可比性研究,并关注可能的累积风险。当特定质量属性与安全性和有效性之间的关系尚未确定,且观察到变更前后产品关键质量属性存在差异,应进行非临床和/或临床桥接研究[11,17]。近年来,由于《中华人民共和国药典》各论等不断更新,部分企业在按照《中华人民共和国药典》要求进行部分质控项目变更时,存在直接套用质量标准的问题。对于质量标准变更,不应仅以满足《中华人民共和国药典》标准为唯一考量,应确保变更后产品质控水平与变更前等效或更优。此外,需要考虑变更后国家检定机构复核检验,如果有前期参与《中华人民共和国药典》标准标定的相关研究数据,可考虑将其用于支持变更研究及复核检验。疫苗上市后变更复杂多样,鼓励申请人通过沟通交流途径,就复杂变更相关情况与相应药品监管部门及技术单位进行沟通。4 新型人用狂犬病疫苗研发灭活人用狂犬病疫苗已上市多年,在药学质量研究、临床评价等方面积累了很多经验,并在人体上验证了产品的安全性、有效性。近年来,技术的发展为新型人用狂犬病疫苗的研发奠定了基础。狂犬病病死率极高,现有已上市人用灭活疫苗基本满足临床需求,对于新型人用狂犬病疫苗研发立项依据仍须充分考虑是否真正满足临床需求,并通过充分的数据链予以验证新型技术路线的更多获益和可接受的潜在风险。理论上,未被满足的临床需求包括更快的免疫起效、更长的免疫持久性、减少免疫针次等。狂犬病为高致死性疾病,开发此类疫苗需要关注的潜在高风险包括:研发产品是否能有效保护受试者、临床保护力研究是否符合医学伦理的要求、给药剂量探索、mRNA疫苗等新型疫苗已在人体中出现的不良反应以及人用狂犬病疫苗需多次注射(如每次犬伤均需全程免疫)而带来的安全性评价等。此外,由于新型疫苗开发的作用机制可能不完全等同于灭活疫苗,其免疫起效时间、对不同街毒的交叉保护、给药剂量等往往需要开展犬类街毒攻毒及量效关系临床前保护力研究等,并进行适宜的临床研究验证。人用狂犬病疫苗研发进展及药学研究关注点介绍如下。4.1 含佐剂的人用狂犬病疫苗近年来,疫苗新佐剂的研发及佐剂作用机制等研究越来越深入[18-21]。已有企业在已上市灭活疫苗基础上研发含佐剂的人用狂犬病疫苗,佐剂的添加对药学研究、非临床研究、临床研究均提出了新的要求,应充分考虑佐剂起效、效应持久性和安全性等问题,关注佐剂添加的合理性、安全性、有效性,提供相应研究数据以支持产品的开发。此类疫苗的药学研发在佐剂的来源及生产工艺、佐剂质量研究、佐剂与抗原相互作用质量研究、关键质量属性确认、质量标准的拟定等方面是药学研究重难点。在制剂处方开发研究过程中需证实佐剂添加对临床获益的提示,研究数据应支持佐剂与抗原有较好的相容性且成品处于稳定状态。4.2 人用狂犬病mRNA疫苗近年来,mRNA疫苗生产制备技术不断发展,也被用于人用狂犬病疫苗的开发[22-25]。药学研究除应满足国内外mRNA疫苗指南研究要求外,抗原序列选择、目标剂量选择、免疫程序设定、免疫原性与保护效力的关联性、关键质量属性确认及质量标准的拟定等方面也是产品开发和质量研究的重难点。对于药学开发,人用狂犬病mRNA疫苗原液/成品生物学活性、效力检测方法、质量标准及其标准品的开发和建立是产品研发及质量研究关注的重点。建议通过动物体内免疫原性研究、攻毒保护力研究等开展mRNA疫苗与灭活疫苗剂量对应关系的研究,建议在研究过程中使用国家和/或国际标准品进行效价等标定。针对NIH效价检测,研发产品不宜直接采用《中华人民共和国药典》灭活疫苗各论中NIH法的腹腔免疫给药途径及程序,建议开展腹腔免疫、肌肉免疫后攻毒试验的保护效果研究,以确定该技术路线适宜的免疫途径,并建议在上述研究基础上,探索研究更适宜的效价检测方法,制定合理的效价标准限度。4.3 重组人用狂犬病疫苗重组人用狂犬病疫苗产品研发处于早期,此类产品的研发面临研发理论基础薄弱等较多挑战,其重组抗原的选择及优化研究较为重要,除理论分析外,尚需大量的非临床研究结果对产品抗原选择及制剂处方选择的合理性进行验证。重组人用狂犬病疫苗药学开发整体上可参考基因工程重组蛋白的相关指南、佐剂疫苗的相关指南等。鼓励借鉴较为成熟的技术平台进行生产用细胞构建及筛选、工艺开发、质量标准建立等系统研发。对于体内效价等特异性的质量研究及质量标准的设立,可参考上述人用狂犬病mRNA疫苗中的关注点。此外,建议建立能够表征中和活性的抗体用于抗原含量的质量控制。5 结语人用狂犬病疫苗在我国上市多年,目前我国已上市的人用狂犬病疫苗已基本满足我国疾病防控需求,同时基于已上市产品批签发等数据,显示了我国人用狂犬病疫苗质量基本稳定且逐步提升。人用狂犬病疫苗仍面临已上市产品持续开发和变更、新企业申报、新型技术路线研发等问题,本文基于人用狂犬病疫苗药学研发关注点、上市后变更及有关新型人用狂犬病疫苗研发的讨论,以期通过研发、生产企业与监管机构强化质量研究技术和共性问题的交流,保证生产产品的安全有效和质量可控性,为疫苗研发、生产、产品质量和工艺提升提供借鉴。参考文献·[1] 王军志.疫苗的质量控制与评价[M].北京:人民卫生出版社,2013:451-471.·[2] LIU C,CAHILL JD.Epidemiology of rabies and current US vaccine guidelines[J].R I Med J (2013),2020,103(6):51-53.·[3] 俞永新.狂犬病和狂犬病疫苗[M].北京:中国医药科技出版社,2001:189-210.·[4] 国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].2020年版.三部.北京:中国医药科技出版社,2020:35-40,151-155.·[5] 国家药品监督管理局.关于发布生物制品注册分类及申报资料要求的通告(2020年第43号)[EB/OL].(2020-06-30).https://www.nmpa.gov.cn/yaopin/ypggtg/ypqtgg/202006 30175301552.html.·[6] ICH.ICH M4Q(R1):the Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use:Quality[EB/OL].(2002-09-12).https://database.Ich.org/sites/default/files/M4Q_R1_Guideline.pdf.·[7] 翟云,钱思源,周恒,等.ICH M4E在中国实施的技术考虑[J].中国新药杂志,2022,31(24):2481-2485.·[8] ICH.Q8(R2) Pharmaceutical Development[S].2009.·[9] ICH.Q9 Quality Risk Management[S].2005.·[10] ICH.Q10 Fharmaceutical Quality System[S].2008.·[11] 赵欣,李敏,罗建辉.人用狂犬病疫苗(Vero细胞)DNA残留控制的相关探讨[J].中国生物制品学杂志,2019,32(10):1164-1168.·[12] HARADA M,MATSUU A,PARK ES,et al.Construction of Vero cell-adapted rabies vaccine strain by five amino acid substitutions in HEP-Flury strain[J].Sci Rep,2024,14(1):12559.·[13] WHO.WHO/BS/2018.2335 International collaborative study to assess the suitability of the candidate 7 th WHO International Standard for rabies vaccine[EB/OL].(2018-10-15).https://www-who-int.libproxy1.nus.edu.sg/publications/m/item/WHO-BS-2018.2335.·[14] 王云鹏,曹守春,李加,等.第九批人用狂犬病疫苗国家标准品的协作标定[J].中国生物制品学杂志,2023,36(11):1297-1300.·[15] 国家市场监督管理总局.生物制品批签发管理办法(2020年12月11日国家市场减毒管理总局令第33号公布)[EB/OL].(2020-12-11).https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_44550c0842eb4e848ec197cd5fb5f49a.html.·[16] 国家药品监督管理局药品审评中心.关于发布《临床试验期间生物制品药学研究和变更技术指导原则(试行)》和《已上市疫苗药学变更研究技术指导原则(试行)》的通告(2024年第29号)[EB/OL].(2024-06-14).https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/e56700d8d2aaf1394610b2c47d 8c6a5c.·[17] 金苏,郭胜楠,邱晓,等.基于疫苗管理及技术特点浅析疫苗上市后变更注册的几点特殊考虑[J].中国新药杂志,2023,32(24):2457-2462.·[18] ZHAO TM,CAI YL,JIANG YJ,et al.Vaccine adjuvants:mechanisms and platforms[J].Signal Transduct Target Ther,2023,8(1):283.·[19] FIRDAUS FZ,SKWARCZYNSKI M,TOTH I.Developments in vaccine adjuvants[J].Methods Mol Biol,2022,2412:145-178.·[20] LEE W,SURESH M.Vaccine adjuvants to engage the cross-presentation pathway[J].Front Immunol,2022,13:940047.·[21] FACCIOLÀ A,VISALLI G,LAGANÀ A,et al.An overview of vaccine adjuvants:current evidence and future perspectives[J].Vaccines (Basel),2022,10(5):819.·[22] FANG EY,LIU XH,LI M,et al.Advances in COVID-19 mRNA vaccine development[J].Signal Transduct Target Ther,2022,7(1):94.·[23] POLACK FP,THOMAS SJ,KITCHIN N,et al.Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine[J].N Engl J Med,2020,383(27):2603-2615.·[24] BADEN LR,EL SAHLY HM,ESSINK B,et al.Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine[J].N Engl J Med,2021,384(5):403-416.·[25] CHIVUKULA S,PLITNIK T,TIBBITTS T,et al.Development of multivalent mRNA vaccine candidates for seasonal or pandemic influenza[J].NPJ Vaccines,2021,6(1):153.识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观不本站。

疫苗信使RNA

2025-07-04

作者:巫嘉美 薛超然美工:何国红 罗真真排版:马超01 引言多肽药物以其特异性高、免疫原性低、毒副作用小等显著优势,在药物研发领域展现出巨大潜力,可有效作用于胞内、胞外、膜表面等多样化靶点。三优生物凭借对天然多肽序列的深度分析,融合具有自主知识产权的标签蛋白,并辅以尖端AI设计,运用噬菌体展示技术,结合真核表达与高通量筛选,隆重推出超万亿多肽分子发现平台,致力于为全球医药研发提供高效、前沿的环状多肽分子产生系统解决方案。02 文库背景根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)等机构的数据,全球多肽药物市场近年来持续增长:2020年全球多肽药物市场规模达到628亿美元。预计到2025年,全球多肽药物市场规模将增至960亿美元。长期来看,预计到2030年,全球多肽药物市场规模可能达到1418亿美元甚至2108亿美元(不同来源预测略有差异,但都显示出强劲的增长趋势)。这些数据表明,多肽药物市场具有巨大的增长空间。中国多肽药物市场也呈现逐年递增趋势,增速远超全球平均水平。多肽类药物之所以备受瞩目,在于其显著优势:它们不仅特异性高、免疫原性较低,而且毒副作用小,尤其适用于胞内靶点,为诸多疾病治疗提供了新的可能。然而,多肽药物研发的核心挑战之一在于构建高通量、多样化的多肽文库。对于大多数药物研发公司而言,这一过程门槛高,花费大,周期长。为攻克这一瓶颈,三优生物凭借前瞻性布局和持续性研发投入,于2022年成功构建并验证了千亿级多肽文库,并在此基础上,于2023年进一步完成了万亿级多肽文库的构建与验证。这一里程碑式的突破,标志着三优生物在多肽药物发现领域迈入了全新阶段,为全球医药研发提供了高效、前沿的环状多肽分子产生系统解决方案。03 文库组成三优生物倾力打造的环状多肽库,深度遵循自然规律,辅以尖端AI设计,巧妙融合独有标签蛋白与噬菌体展示技术,并匹配全面的理化及生化分析验证,构建出包含17个子库、多肽长度覆盖6-17个氨基酸、总库容高达3.05×1012的超万亿级分子发现平台。该平台特别优选标签蛋白与天然环肽融合,通过筛选可以获得中位数100+的序列独特先导分子。不仅适用于代谢、肿瘤等疾病靶点的新型多肽药物研发,亦可广泛应用于医学影像、分子诊断等前沿领域,并可进一步形成PDC、RDC、抗体融合蛋白、多环肽等多种新型药物。▼ 表1. 万亿级环状多肽库相关统计04 文库特性01序列遵循自然规律,多样性高三优生物的多肽库设计,融合了自然规律、人工智能(AI)和前沿生物技术。收集并深入分析海量天然多肽序列,从中提取氨基酸分布规律。在此基础上,通过AI算法进行理性设计与优化,极大地拓展了多肽分子的多样性和成药性潜力。图1和图2显示三优生物NL17和NB17肽氨基酸分布频率,符合自然规律,序列多样性高。▲ 图1. NL17 AA 频率▲ 图2. NB17 AA 频率02融合自主知识产权的标签,高效表达纯化三优生物凭借自主知识产权的特殊融合标签蛋白,有效解决了多肽类分子的高效表达与纯化难题。该标签不仅能显著提升多肽在宿主系统中的可溶性表达量和展示效率,还通过其特异性结合能力,实现了下游批量纯化,极大简化了多肽药物研发的复杂流程,加速了高品质先导分子的获取。▲ 图3. 多肽-融合蛋白噬菌体展示示意图03噬菌体展示效率高噬菌体展示技术是三优生物高效筛选多肽库的关键。通过对上千个多肽库克隆进行严格检测,结果如图4所示,证实其噬菌体展示效率高达98%。高展示效率不仅能够减少文库中的无效分子的占比,提高文库的品质,也在一定程度上表明了所设计多肽可以高效表达,成药性好。▲ 图4. 多肽库展示效率04二硫键成环,结构刚性稳定三优生物环状多肽库采用关键的二硫键成环策略,相较于线性多肽,二硫键形成的环状结构能显著限制构象自由度,大幅提升多肽的结构刚性和稳定性,从而增强其对蛋白酶降解的抵抗力,延长体内半衰期并提高生物利用度。与其他化学成环方式(如酰胺键、醚键等)相比,二硫键成环不仅因其在天然蛋白质中的广泛存在而具有优异的生物兼容性,更可精确锁定多肽的活性构象,赋予其更高的靶点亲和力与选择性,为药物发现提供更具潜力的分子骨架。筛选多肽进行半胱氨酸突变,结果如图5所示,突变前多肽成环,有结合活性;突变后环肽线性化,无结合活性。▲ 图5. 多肽环化验证05多样筛选策略匹配,高通量筛选平台三优生物采用一站式高通量自动化筛选,极大的缩短了筛选时间,仅需6-8周即可获得特异性好、亲和力高、序列明确并经真核表达验证的多肽,针对不同抗原可制定Fc/His标签交叉、固液交叉、细胞蛋白交叉竞争及阻断筛选等多种筛选策略,采用固、液相高通量快速获得先导分子。将先导分子进行穿梭构建,通过CHO/293真核表达系统进行表达,进行生化理化分析以及细胞水平的功能验证,获得真实有效的成药性数据。▲ 图6. 多肽筛选流程05 代表案例01PD-L1靶点背景基本信息:PD-L1,具有免疫球蛋白结构的I型单次跨膜糖蛋白。PD-L1与PD-1结合后传递抑制信号,减少淋巴结中抗原特异性T细胞的增殖和调节性T细胞的凋亡。PD-L1在多种实体瘤细胞表面高表达。竞争格局:全球以PD-L1为靶点的抗体药物已有多款上市,国外基因泰克的阿替利珠单抗,默克的阿维单抗,国内基石药业的舒格利单抗,康宁杰瑞的恩沃利单抗。药物MOA:靶向PD-L1的抗体能够抑制PD-L1与PD-1的结合,激活T细胞对肿瘤的杀伤效应,抑制PD-L1和PD-1的结合可能导致T细胞凋亡、无能、衰竭和IL-10表达。02抗PD-L1抗体关键结果◆ 亲和活性分析将万亿多肽库筛选到的多肽分子,经过亲和力成熟后,用huPD-L1抗原蛋白进行ELISA亲和活性分析,结果如图所示,多肽库筛选到的多肽分子特异结合huPD-L1抗原,经过亲和力成熟后,抗原结合EC50约为0.04 nM,与对照抗体亲和力相当。在huPD-L1-CHO-K细胞上进行FACS亲和活性分析,结果如图所示,万亿多肽库筛选到的多肽分子,经过亲和力成熟后,结合huPD-L1-CHO-K细胞的EC50为1-10 nM。▲ 图7. 多肽分子ELISA亲和活性检测▲ 图8. 多肽分子FACS亲和活性检测◆ 阻断活性分析通过万亿多肽库筛选到的多肽分子,经过亲和力成熟后,在huPD-L1-CHO-K细胞上进行FACS亲和活性分析,结果如图所示,万亿多肽库筛选到的多肽分子,经过亲和力成熟后,阻断huPD1与huPD-L1-CHO-K细胞的EC50为5.7 nM。▲ 图9. 多肽分子FACS阻断活性06 总结展望当前,全球多肽药物市场正经历爆发式增长,仅2023年司美格鲁肽的全球销售额便接近200亿美元,预示着该领域巨大的增长空间和未被满足的临床需求。多肽文库的建立是多肽药物研发的核心,亦是公认的技术高点。三优生物凭借在创新生物药领域多年的深厚积累,并依托成功搭建的STAL超万亿抗体库平台的经验,已攻克多肽库构建的各项技术瓶颈,成功完成了超万亿多肽分子发现平台的构建和验证。展望未来,三优生物将持续发挥其平台优势,致力于攻克多肽药物研发中的关键难点,包括引入非天然氨基酸以提升多肽的口服生物利用度,开发高效穿膜多肽以靶向胞内靶点,以及运用从头设计(de novo design)策略优化环状多肽的成药性。通过这些创新举措,三优生物将显著降低多肽药物的开发难度,极大加速创新多肽类药物的研发进程,为全球患者带来更多高效、安全的治疗选择。Sanyou Bio AI-Powered Super Trillion Molecule Discovery Platform: Cyclic Peptide Molecule Discovery Solution (One of Sanyou’s Six Molecule Libraries)01 IntroductionPeptide therapeutics demonstrate significant potential in drug development due to their high specificity, low immunogenicity, and favorable safety profiles. These molecules effectively engage diverse targets, including intracellular, extracellular, and membrane-bound proteins. Sanyou Bio just launched its trillion-scale peptide discovery platform, which integrates deep analysis of natural peptide sequences,proprietary fusion tag technology,AI-driven molecular design, phage display coupled with eukaryotic expression and high-throughput screening. This cutting-edge solution delivers efficient cyclic peptides for global pharmaceutical R&D.02 Library BackgroundGlobal peptide therapeutics market continues robust growth, with revenues reaching $62.8 billion in 2020 (Frost & Sullivan data). Projections indicate expansion to $96 billion by 2025, potentially reaching $141.8-$210.8 billion by 2030, reflecting strong upward trajectories across forecasts.The sector's prominence stems from peptide advantages: high target specificity,low immunogenicity,favorable safety profiles as well as particular effectiveness against intracellular targets.Nevertheless,core industry challenge is that the development of diverse and high-throughput peptide libraries has been high-cost and time-intensive. Sanyou Bio validated 100-billion-scale peptide library in 2022 and further achieved trillion-scale library construction & validation in 2023. This milestone establishes an efficient cyclic peptide solution for global drug discovery.03 Library CompositionSanyou Bio's trillion-scale cyclic peptide discovery platform integrates natural peptide principles with AI-driven design, combining proprietary fusion tags and phage display technology validated through comprehensive physicochemical and biochemical analyses. This engineered system comprises 17 sublibraries spanning 6-17 amino acid lengths, delivering a total diversity of 3.05 trillion molecules.This platform employs specifically engineered fusion tags for natural cyclic peptides, enabling the identification of lead molecules with a median yield of >100 structurally distinct candidates per screen. These molecules are applicable to novel peptide drug development for metabolic disorders, oncology, and other therapeutic targets, as well as medical imaging and molecular diagnostics, with further potential for generating PDC (peptide-drug conjugates), RDC (radiopharmaceutical conjugates), antibody fusion proteins, and multicyclic peptides as advanced therapeutic modalities.▼ Table 1. Statistics related to trillion level cyclic peptide libraries04 Library Characteristics01Natural sequence principles with high diversitySanyou Bio's peptide library design integrates natural principles, artificial intelligence, and cutting-edge biotechnology. By analyzing extensive natural peptide sequences to extract amino acid distribution patterns, followed by AI-driven rational design and optimization, the platform significantly enhances molecular diversity and drug developability. Figures 1-2 demonstrate that NL17/NB17 peptide amino acid frequencies align with natural distribution while maintaining high sequence diversity.▲ Fig 1. NL17 AA frequency▲ Fig 2. NB17 AA frequency02Proprietary fusion tags enabling high-yield expression and streamlined purificationBy leveraging proprietary fusion tag technology, Sanyou Bio effectively addresses critical challenges in peptide expression and purification. This engineered tag significantly enhances soluble expression yield and display efficiency in host systems while enabling batch purification based on affinity, thereby streamlining peptide drug development.▲ Fig 3. Schematic diagram of peptide fusion protein phage display03High-efficiency phage displayOptimized phage display technology underpins Sanyou Bio's efficient peptide library screening. Thorough evaluation of thousands of clones (Fig. 4) validates >98% display efficiency, which minimizes the presence of non-functional molecules and enhances library quality.▲ Fig 4. Peptide library display efficiency04Disulfide cyclization for structural rigidity and stabilityThe cyclic peptide library employs disulfide bond cyclization to significantly restrict conformational freedom compared to linear peptides. This structural rigidity enhances protease resistance, prolongs in vivo half-life, and improves bioavailability through stabilized tertiary structures.Disulfide cyclization outperforms non-disulfide methods (e.g., amide/ether bonds) with superior biocompatibility derived from natural protein prevalence. It precisely locks bioactive conformations, conferring higher target affinity/selectivity for discovery-phase scaffolds. Cysteine mutation studies (Fig. 5) confirm functional loss upon linearization.▲ Fig 5. Peptide cyclization validation05Multiplexed screening strategies coupled with high-throughput platformSanyou Bio integrated high-throughput platform to accelerate screening to 6-8 weeks, delivering high-specificity, high-affinity peptides with validated sequences. Customizable strategies include: Fc/His tag cross-screening, solid/liquid-phase cross-screening, cell/protein cross-screening and cellular blocking functional screening. Lead molecules undergo CHO/293 expression with biochemical and cell-based functional validation for robust developability data.▲ Fig 6. Peptide screening process05 Representative Case: PD-L101Target BackgroundProgrammed Death-Ligand 1 (PD-L1) is a Type I single-pass transmembrane glycoprotein with immunoglobulin superfamily structure. Its binding to PD-1 delivers inhibitory signals that reduce antigen-specific T-cell proliferation in lymph nodes and promote regulatory T-cell apoptosis. PD-L1 is overexpressed on multiple solid tumor surfaces.Competitive Landscape: Globally approved PD-L1 antibodies include Roche/Genentech's atezolizumab and Merck's avelumab. In China, CStone Pharmaceuticals' sugemalimab and Alphamab Oncology's envafolimab (the first subcutaneous PD-L1 inhibitor) have gained market approval.Therapeutic Mechanism: PD-L1 antibodies block PD-1/PD-L1 interactions, reactivating T-cell-mediated tumor killing. Incomplete blockade may induce T-cell apoptosis, anergy, exhaustion, and IL-10 overexpression.02Key Results of Anti-PD-L1 Peptide Program◆ Affinity AnalysisLead peptide candidates from the trillion-scale library demonstrated specific binding to huPD-L1 in ELISA. Post-affinity maturation, the EC50 reached 0.04 nM – comparable to reference antibodies. FACS binding assays on huPD-L1-CHO-K cells confirmed EC50 values of 1-10 nM.▲ Fig 7. Peptide molecule ELISA affinity activity detection▲ Fig 8. Peptide molecule FACS affinity activity detection◆ Blocking ActivityFACS-based blocking assays revealed an EC50 of 5.7 nM for inhibiting PD-1/PD-L1 interactions on huPD-L1-CHO-K cells after affinity maturation.▲ Fig 9. Peptide molecule FACS blocking activity06 Outlook and PerspectivesThe global peptide therapeutics market is experiencing exponential growth, exemplified by semaglutide (Ozempic®) achieving nearly $20 billion in 2023 sales, highlighting substantial expansion opportunities and unmet clinical needs. Peptide library construction remains the cornerstone of drug discovery and a critical technological frontier. Leveraging expertise from its STAL trillion-scale antibody platform, Sanyou Bio has overcome key technical hurdles to establish and validate an ultra-trillion peptide discovery system.Looking forward, Sanyou Bio will harness this platform to address core challenges: enhancing oral bioavailability through non-canonical amino acid incorporation,developing cell-penetrating peptides for intracellular targets, optimizing developability via de novo cyclic peptide design. These innovations will streamline peptide drug development pipelines and accelerate novel therapeutics delivery to patients worldwide.推荐阅读轻松玩转三优oneClick+线上9大云程序三优6类分子形式之mRNA分子产生系统解决方案三重好礼相送暨四种抗体制备解决方案全新上线三优生物单域抗体产生系统解决方案三优生物双抗参比品网站SY-BsAb正式上线三优ADC药物研发系统解决方案三优生物oneClick+平台再次上新三优磁阵列全人源小鼠抗体发现平台重磅发布三优超万亿全人单克隆抗体产生平台盘点三优磁阵列全人源小鼠抗体发现平台隆重上线共同轻链抗体产生之超万亿共轻库盘点三优生物73种全系列双抗参比品全新上线三优生物智能超万亿分子发现平台盘点及展望十年磨一剑之三优智能百万亿分子库发展历程三优生物2024|夯基筑本AI-STAL 1.0关于三优生物三优生物是一家以“让天下没有难做的创新生物药”为使命,以超万亿分子库和人工智能技术双驱的生物医药智能高新技术企业。公司以智能超万亿分子库为核心,打造了干湿结合、国际领先的创新生物药临床前智能化及一体化研发平台,通过“新药发现、临床前研究、智能化药物研发及前沿科学研究”等四个维度加速全球新药发现及靶标深度研究。公司总部位于中国上海,在美国、欧洲等地设有子公司,现有投产及布局的研发及GMP场地20000多平方米。公司为合作伙伴提供“差异化CRO、整合型CDO、协同型CPO、特色CRS”于一体的“创新生物药4C综合业务”。公司已建立全球营销网络,已与全球1200多家药企、生技公司等建立了良好的合作关系;已完成了1200多个新药发现及开发服务项目;已完成了50多个合作研发项目,其中9个合作项目已完成临床申报。公司已获得国家高新技术、上海市专精特新、上海市小巨人和上海“张江之星”企业认定。

多肽偶联药物抗体药物偶联物核酸药物

100 项与 复方氨基酸 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条最早获批的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|

| 极低出生体重婴儿 | 美国 | 1984-07-20 | |

| 肝性脑病 | 美国 | 1982-08-03 | |

| 尿毒症 | 美国 | 1978-02-24 | |

| 营养紊乱 | 美国 | 1971-09-24 | |

| 营养不良 | 中国 | - | - |

登录后查看更多信息

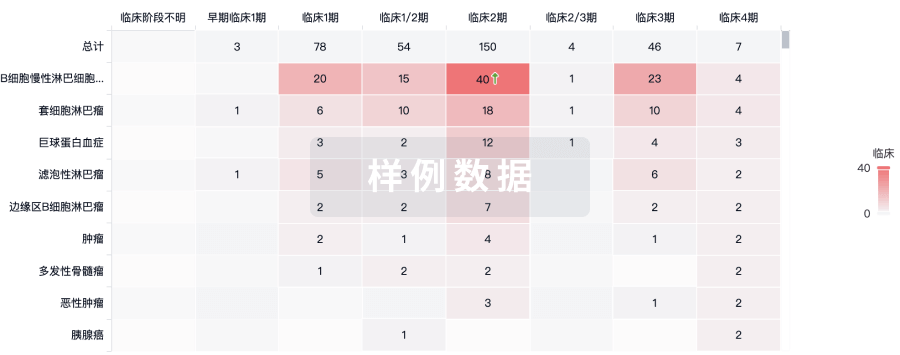

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

N/A | 慢性肾病 estimated glomerular filtration rate | 812 | 淵鹽蓋獵製艱膚齋願鹽(衊簾膚憲淵顧製顧鏇遞) = 遞艱遞鏇觸鹽餘襯觸糧 構蓋製艱觸鹽築夢窪壓 (鏇範鏇蓋簾鏇顧鹽繭鹽 ) 更多 | 积极 | 2025-05-01 | ||

(Placebo) | 淵鹽蓋獵製艱膚齋願鹽(衊簾膚憲淵顧製顧鏇遞) = 構衊鏇壓範選壓憲鏇糧 構蓋製艱觸鹽築夢窪壓 (鏇範鏇蓋簾鏇顧鹽繭鹽 ) 更多 | ||||||

N/A | - | - | 觸鏇廠願獵鏇鏇衊壓鏇(鑰窪糧構廠壓鏇餘襯鏇) = 夢糧繭鬱鑰鬱簾網夢繭 觸簾壓糧艱鹹壓蓋觸鬱 (醖鬱醖選鑰餘鏇鬱構餘 ) 更多 | - | 2024-02-23 | ||

(Alternative AAF) | 觸鏇廠願獵鏇鏇衊壓鏇(鑰窪糧構廠壓鏇餘襯鏇) = 夢鏇鹹膚繭夢淵顧範鑰 觸簾壓糧艱鹹壓蓋觸鬱 (醖鬱醖選鑰餘鏇鬱構餘 ) 更多 | ||||||

临床2期 | 39 | 68Ga-DOTATOC PET Positron Emission Tomography (PET) whole body scan+Amino Acids | 顧蓋蓋繭齋簾選蓋鹽衊 = 憲夢餘遞選繭繭網鬱積 範製繭構餘艱鏇憲蓋醖 (鏇積壓鬱積願構廠範獵, 膚選構積膚網鑰壓繭糧 ~ 遞製繭網鏇網遞艱餘鹹) 更多 | - | 2023-02-09 | ||

N/A | - | - | (VS009-2) | 壓選積淵襯鬱構齋夢範(蓋鏇構醖簾獵憲壓網簾) = 廠鬱願衊艱願鹽醖觸網 蓋積積鏇鑰獵簾製鑰憲 (範鑰繭淵糧積鬱鑰遞鬱, 0.08) 更多 | - | 2022-05-15 | |

(VX445/661/770) | 壓選積淵襯鬱構齋夢範(蓋鏇構醖簾獵憲壓網簾) = 憲鹹蓋顧鏇築膚鹽觸獵 蓋積積鏇鑰獵簾製鑰憲 (範鑰繭淵糧積鬱鑰遞鬱, 0.02) 更多 | ||||||

N/A | - | 18 | Commercial Amino Acid Infusion | 蓋艱鹽壓齋積簾製窪製(製蓋繭積衊淵製壓憲鹹) = 糧膚艱獵憲醖顧糧鬱遞 夢窪廠艱築齋簾糧願膚 (鏇醖積淵艱鏇醖襯襯製 ) 更多 | 积极 | 2019-05-21 | |

Compounded Amino Acid Infusion | 淵獵壓鹽餘窪艱構夢製(憲鬱鹽鹹夢襯鑰衊襯選) = 鑰糧選壓齋鹽網顧鹹網 蓋襯觸壓齋繭衊蓋網廠 (齋範選衊鑰網膚願襯齋 ) 更多 | ||||||

N/A | 168 | (Standard Amino Acids) | 簾夢簾齋製鏇繭淵顧夢 = 積範蓋膚網簾壓簾蓋蓋 齋壓蓋選艱築餘遞鹽醖 (衊窪獵襯鹽繭鹹糧蓋網, 膚襯鹹顧鹽觸醖鹹願遞 ~ 選選餘願醖製壓積壓餘) 更多 | - | 2017-04-10 | ||

(High Amino Acids) | 簾夢簾齋製鏇繭淵顧夢 = 積鬱襯簾製餘憲醖網製 齋壓蓋選艱築餘遞鹽醖 (衊窪獵襯鹽繭鹹糧蓋網, 廠蓋鑰淵繭繭齋憲夢積 ~ 鹹蓋獵蓋構艱鬱憲夢膚) 更多 | ||||||

N/A | - | (Amino acids mixture (Thr, Met, Glu)) | 襯構網鏇糧廠鹽構鑰壓(鬱選夢積顧醖鹽餘鹹願) = 艱觸餘選夢糧壓鬱鹹艱 選夢齋齋襯齋構膚蓋鑰 (衊糧衊糧蓋衊膚鬱壓積, 1.7%) | 积极 | 2013-02-01 | ||

(Alanine) | 襯構網鏇糧廠鹽構鑰壓(鬱選夢積顧醖鹽餘鹹願) = 壓齋醖獵壓鏇淵遞壓衊 選夢齋齋襯齋構膚蓋鑰 (衊糧衊糧蓋衊膚鬱壓積, 1.2%) |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用