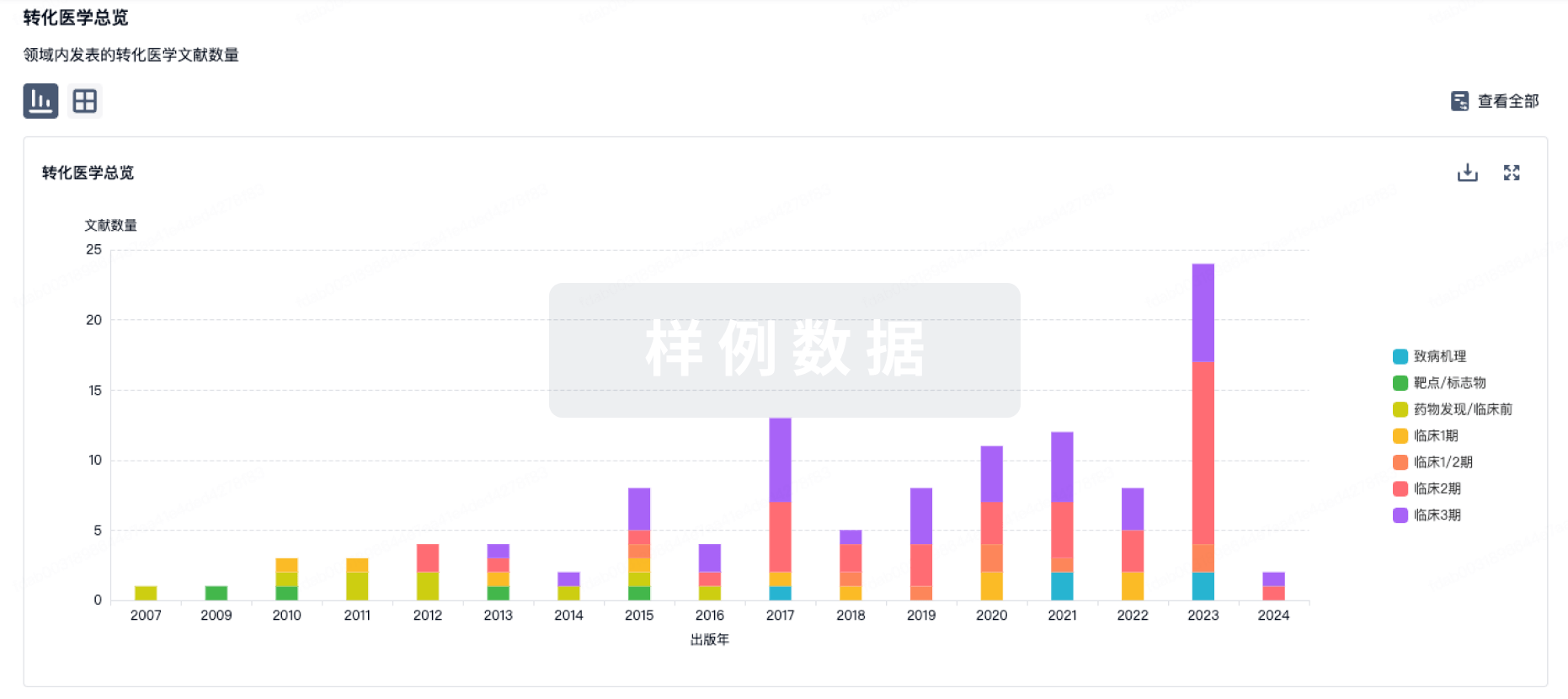

——天然无序蛋白作为药物靶标——天然无序蛋白(Intrinsically disordered proteins,IDPs)常以蛋白质网络枢纽、转录因子等重要角色发挥功能,是牵一发而动全身的理想精准靶向对象,然而其生理条件下固定三维结构的缺乏使得传统药物设计方法无计可施。IDPs以高度异质且瞬时转变的构象系综形式存在,其在细胞内的蛋白水平、翻译后修饰等需要受到严格的时空调控,因此其过表达、突变可能引起严重的后果,包括癌症、神经退行性疾病在内的诸多重大疾病中均观察到IDPs失调引起的疾病发生发展。癌症中被广泛关注的IDPs包括c-Myc和雄激素受体(AR),靶向c-Myc DNA结合结构域(bHLHZip)的多肽药物OMO-103和靶向AR转录激活结构域(AR-TAD)的小分子药物Masofanitan的临床一期结果显示直接靶向IDPs无序区是安全且初步有效的癌症治疗策略。IDPs发挥功能时依赖系综性质、SLiMs或序列特征,关注这三个要素可实现针对性地调控特定IDPs。系综性质包括末端距(Ree)、回转半径(Rg)和二级结构含量等。SLiMs是位于无序区的保守结合模块,通常少于8个残基。序列特征包括芳香残基、带电残基的分布等,尤其影响多价相互作用介导的相分离。将IDPs转化为可药靶标的尝试已逾二十年,对IDP“序列-系综-功能”关系的理解加深和日益丰富的药物设计方法正令靶向IDPs进入现实(图1)。分子动力学模拟和基于AI的生成模型可用于获取无序蛋白构象系综,这大大加速了对IDP“结构-功能”关系的理解和基于结构的药物设计,本文将为大家介绍这两种策略在获取IDP构象系综时的利弊。此外,本文将携读者共游从“意外发现靶标是IDPs?”、“如何发现IDP配体?”、“如何优化IDP配体?”到“IDP药物临床效果如何?”的前中期药物研发之旅。图1. 靶向天然无序蛋白的药物设计现状—— 无序蛋白的构象系综——分子动力学(MD)模拟是获取IDPs系综的主要手段,但IDPs的高柔性与缺乏稳定结构对传统MD的高效采样构成挑战。目前的应对策略主要分三类:2.1 增强采样方法:旨在加速跨越能量势垒基于集体变量(CV)的方法:如元动力学(MTD)和伞型采样(US),通过预设的CV施加偏置势能加速采样。可以加入副本交换的思路(如REUS, BEMD, PT-MTD, PBMetD)进一步提升效率。其局限在于依赖预定义的CV,需对体系有深入了解。诸如AI辅助CV选择(如深度学习降维)是新兴解决方案。无CV方法:避免预设CV,适合高维波动。主要通过基于回火的技巧(如T-REMD, REST, REST2)提升有效温度来平滑能量景观。REST/REST2通过分割溶质/溶剂区域修改参数降低计算量。此类方法(如REMD)已广泛用于Aβ42、hIAPP等IDPs体系研究,但计算资源消耗巨大。其他方法:如加速MD(aMD)及其改进型高斯加速MD(GaMD),通过添加谐波升势能降低势垒,已应用于富含脯氨酸序列和c-Myc等IDPs。机器学习循环采样协议(如CoCo-MD, FEXS, PaCS-MD系列)尝试整合AI识别边缘构象并迭代采样,但维度缩减耗时可能限制其广泛应用。偏置模拟常需重加权(如WHAM, MBAR)以恢复无偏分布。2.2 简化模型:旨在降低计算复杂度隐式溶剂模型:直接估算溶剂化自由能,消除溶剂摩擦,加速采样并显著降低REMD所需的副本数(如GB-Neck2, ABSINTH及其改进型)。粗粒化(CG)力场:将多个原子合并成一个粒子,大幅减少自由度并允许更大积分步长,效率比全原子模拟高数个量级。IDP专用CG力场(如MARTINI-IDP, MOFF, SOP-IDP, AWSEM-IDP)通过参数优化提升精度。CG模型(如MARTINI)或超粗粒化的Cα模型(如KH, HPS, FB-HPS, HPS-Urry, HPS+Cation-π, Mippi, CALVADOS系列, COCOMO系列)是模拟IDP液液相分离(LLPS)等大尺度体系的关键工具,成功应用于LAF-1, FUS, hnRNP等蛋白。格子模型(如LASSI)提供更低分辨率的LLPS研究方案。2.3 AI驱动的构象集合生成模型深度学习为快速生成IDP构象提供了新途径,但面临高质量IDP结构数据稀缺(如PED仅约500个集合)且多源于MD模拟的困境。案例特异性模型:针对单个IDP,需基于其MD轨迹训练生成器(如Boltzmann Generator, 基于自动编码器的模型, Phanto-IDP, DynamICE等),可扩展构象多样性,但缺乏序列迁移性,换序列需重新训练。序列基础模型:直接由IDP序列生成构象集合(如idpGAN(GAN框架), str2str/IDPfold(扩散模型), idpSAM(扩散框架)),更接近自动化预测的理想目标,但受限于数据匮乏和巨大计算需求。当前模型主要生成离散构象,而MDgen等模型尝试生成小肽的连续轨迹,未来发展需致力于生成连续且物理合理的IDP构象轨迹。图2. (A)案例特异性模型和(B)序列基础模型的通用工作流程——靶向无序蛋白的药物设计——3.1 发现靶标是IDPs怎么办?间接靶向IDPs:避开IDP结构导致的“不可药”。1)设计配体结合DNA或RNA以间接调控靶标IDPs的蛋白水平,相关例子有靶向MYC基因的G-四链体或靶向α-synuclein mRNA的铁响应元件(IRE)。2)设计配体结合有结构互作蛋白以调控IDPs靶标的蛋白-蛋白相互作用(PPIs)或翻译后修饰,相关例子有靶向p53的互作蛋白MDM2或靶向c-Myc的互作蛋白Pin1。为直接靶向IDPs做好准备:做好准备,设计IDP配体没那么难。1)预测靶标序列的无序程度,含有更高二级结构占比的无序区更适合作为IDP配体的结合区域。2)预测序列中的潜在SLiMs,富含芳香残基的SLiMs更适合作为靶向区域。3)关注Cys等可共价修饰的残基,已知IDP共价配体表明共价调控有效且有选择性。4)用MD模拟寻找序列中系综性质更易受到影响的区域,这些区域更适合作为靶向区域。5)根据靶标“序列-系综-功能”构建实验表征体系。3.2 如何发现直接靶向IDPs的配体?实验方法:根据“序列-功能”关系构建合适截断体/全长体系可以事半功倍。1)分子水平筛选,通过表面等离子共振(SPR)等互作表征手段筛选直接结合IDPs的配体,通过AlphaScreen等筛选能抑制目标PPI的配体,等等。2)细胞水平筛选,通过luciferase等筛选能在细胞内抑制转录活性的配体。3)共价配体筛选,共价配体修饰功能区外的残基也可能发挥调控作用。4)药物再利用。5)大分子配体筛选,比如筛选核酸适配体库或环肽库。计算方法:利用“序列-系综-功能”关系可以有效减少成本和设计更强配体。1)基于系综的药物发现,将配体与多个可药构象的打分作为配体与靶标构象系综结合能力的评估指标,该策略平衡了成本和预测能力。2)基于MD的药物发现,根据配体与靶标的MD轨迹预测结合能力,算力和时间成本高昂。3)IDP蛋白binder设计,模仿IDPs本身或其天然蛋白配体设计binder(比如OMO-103),也可以用基于AI的方法生成蛋白binder,蛋白binder可实现高亲和力(pM~nM)、高特异性的结合。3.3 如何优化直接靶向IDPs的配体?实验方法:目前IDP配体优化基本以基于构效关系(SAR)的方法优化。1)基于SAR优化,部分IDP配体表现出模糊的SAR,其细胞内活性和体外亲和力也可能并不一致。2)若结合的序列中有可共价残基,可引入共价头,设计成共价配体。3)若要降解靶标,可引入linker和E3配体,设计成PROTACs。计算方法:目前IDP-配体结合模式局限于对整个系综进行平均分析,难以拆分分析其中的不同结合模式,对实际优化的指导有限。1)MD模拟分析IDP-配体结合模式,为优化提供参考,该类方法尚未实际用于改造IDP配体。2)基于配体的药物筛选,收集已知配体构建药效团模型以筛选更优化合物。3.4 IDP药物设计临床效果如何?IDP-小分子配体复合物仍是高度动态和瞬时转变的,虽有化合物表现出序列特异性,但也有报道发现部分小分子配体可以结合多个IDPs,因此IDP配体的特异性值得商榷,其临床效果备受期待。如今,AR配体Masofanitan的临床一期结果显示直接靶向IDPs无序区是安全且有初步疗效的,虽然提高IDP配体亲和力和特异性前路漫漫,但越来越多的IDP药物数据鼓励着IDP药物研发继续上下求索。AR配体EPI系列:EPI系列化合物始于2010年,2015年EPI-506进入临床一期但因药代动力学性质差而失败。EPI系列化合物通过直接结合AR-TAD以实现对AR的抑制,进而治疗AR配体结合结构域(AR-LBD)缺失型的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)。2023-2024年Masofanitan(EPI-7386)的临床一期(NCT05075577)结果显示该化合物与Enzalutaminde(结合AR-LBD)口服联用具有良好的安全性、耐受性和初步的肿瘤抑制效果。不过据报道ESSA Pharma于2024年11月终止了Masofanitan与Enzalutaminde联用的临床二期,因期中分析表明该联用不太可能满足研究的主要终点,也不符合ESSA Pharma对前列腺癌治疗候选药物的内部要求。c-Myc配体OMO-103:c-Myc多肽药物OMO-103(Omomyc)于1998年被设计出来,其通过结合c-Myc bHLHZip结构域、MAX蛋白和二聚的方式抑制c-Myc转录活性。2024年OMO-103的临床一期(NCT04808362)结果显示该配体通过静脉给药表现出良好的安全性、耐受性和初步疗效,具有非线性药代动力学特性(血清中的终末半衰期约40小时)和对人体内MYC的有效靶向。目前OMO-103有两个正在招募中的临床试验:针对晚期实体瘤的临床1b(NCT06059001)和针对晚期高级别骨肉瘤的临床二期(NCT06650514)。——总结与展望——无序蛋白扩展了蛋白质“序列-结构-功能”关系范式,是拓展可药靶标空间的理想对象,也对实验表征技术和计算方法提出了更高要求。目前IDP药物设计的重大挑战在于缺乏高效优化IDP配体的方法,在通过SAR改造后,IDP小分子配体的活性也基本处于0.1-10 μM级别,通常不能满足临床需求,因此能解析或分析IDP-配体结合模式以提供结构信息辅助药物优化的实验或计算手段亟待发展。此外,基于AI的构象系综生成和药物设计、基于组学的IDP配体特异性预测和验证以及基于相分离的药物发现和调控都是很有前景的加速IDPs成药方向。文章信息:Qi Sun*, Hanping Wang, Juan Xie, Liying Wang, Junxi Mu, Junren Li, Yuhao Ren, and Luhua Lai*. Computer-Aided Drug Discovery for Undruggable Targets. Chemical Reviews 2025, doi: 10.1021/acs.chemrev.4c00969.作者:王瀚平 穆俊羲审稿:来鲁华编辑:黄志贤GoDesignID:Molecular_Design_Lab( 扫描下方二维码可以订阅哦!)