2

项与 阿柏西普生物类似药 (迈威生物) 相关的临床试验Phase III Clinical Study of the Efficacy and Safety of 9MW0813 and Aflibercept (EYLEA®) in Patients With Diabetic Macular Edema (DME) in a Multicenter, Randomized, Double-blind, Parallel Active-controlled Study

Phase III clinical study of the efficacy and safety of 9MW0813 and aflibercept (EYLEA®) in patients with diabetic macular edema (DME) in a multicenter, randomized, double-blind, parallel active-controlled study.

A Multicenter, Randomized, Double-blind, Parallel-controlled Phase I Trial Comparing the Safety, Pharmacokinetics and Efficacy of 9MW0813 and Aflibercept (EYLEA®) After a Single Dose in Patients With Diabetic Macular Edema (DME)

A multicenter, randomized, double-blind, parallel-controlled phase I trial comparing the safety, pharmacokinetics and efficacy of 9MW0813 and aflibercept (EYLEA®) after a single dose in patients with diabetic macular edema (DME).

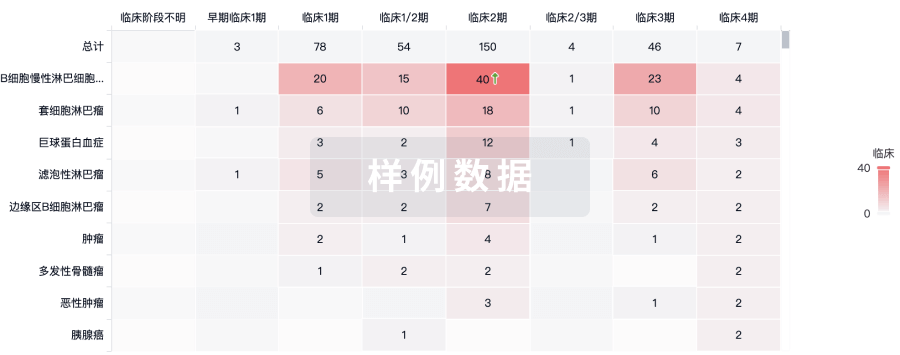

100 项与 阿柏西普生物类似药 (迈威生物) 相关的临床结果

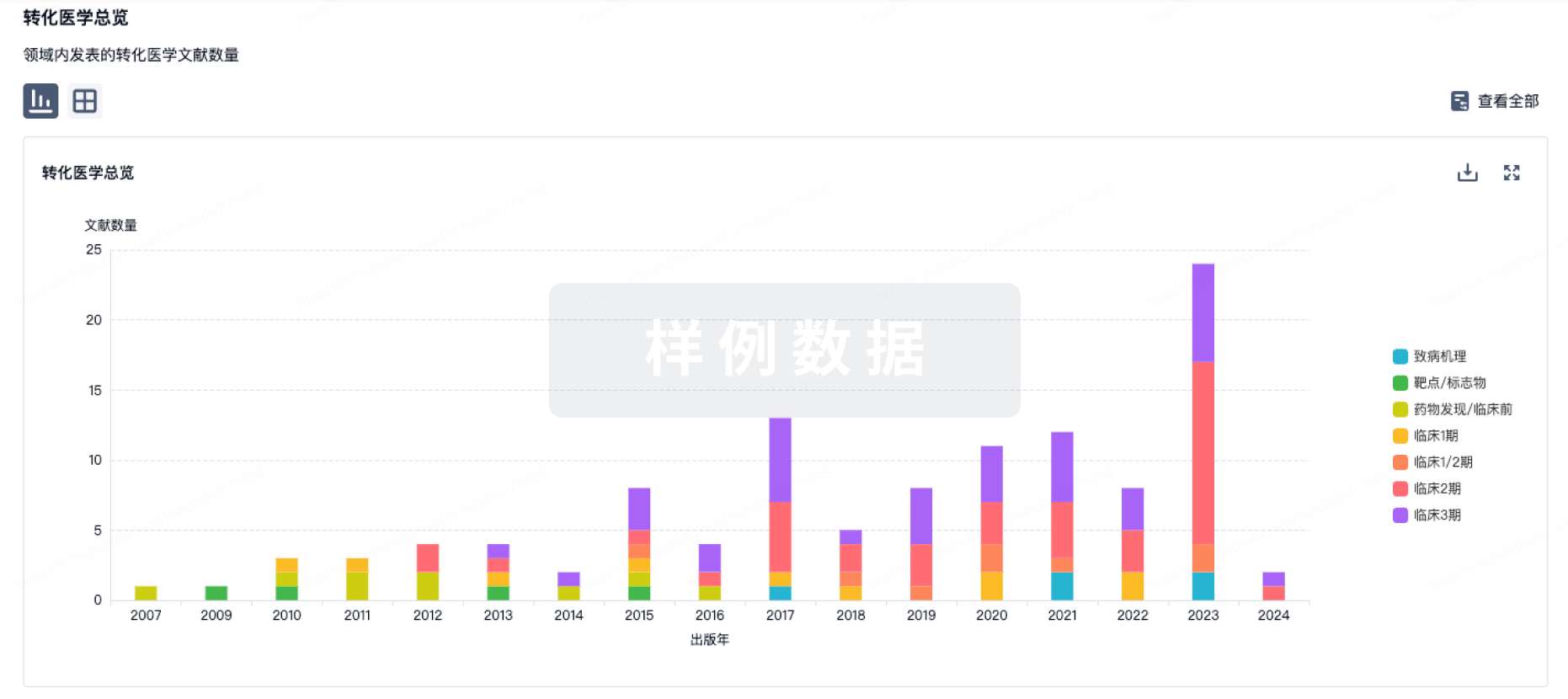

100 项与 阿柏西普生物类似药 (迈威生物) 相关的转化医学

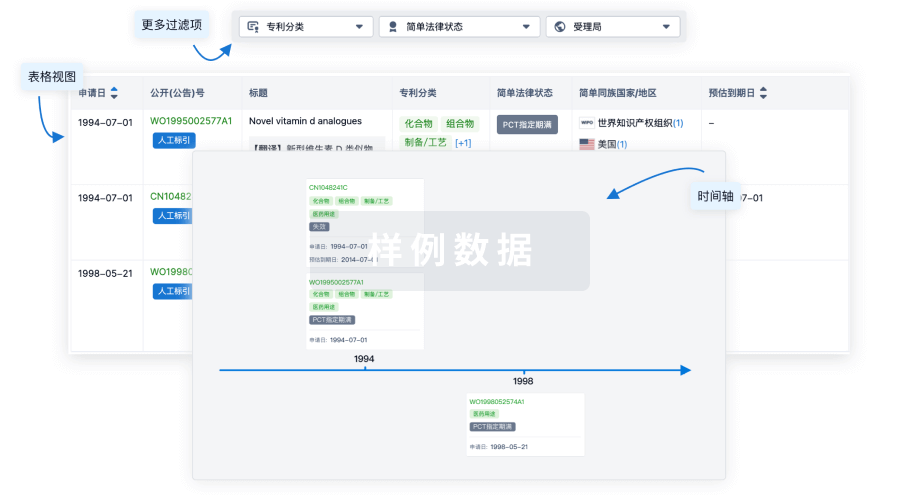

100 项与 阿柏西普生物类似药 (迈威生物) 相关的专利(医药)

18

项与 阿柏西普生物类似药 (迈威生物) 相关的新闻(医药)氨基观察-创新药组原创出品

作者 | 黄凯

HPV免费接种范围越来越广。

9月19日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,发布《新时代中国推进妇女全面发展的实践与成就》白皮书。白皮书介绍,截至2025年6月,18个省份通过将接种人乳头瘤病毒(HPV)疫苗纳入政府民生实事等方式,为适龄女童免费接种疫苗,每年惠及约500万女童。

信达生物玛仕度肽获批新适应症。

9月19日,据NMPA官网,信达生物的胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)/胰高血糖素受体(GCGR)双重激动剂玛仕度肽的新适应症获批上市,用于成人2型糖尿病患者的血糖控制。

在过去的一天里,国内外医药市场还有哪些热点值得关注?让氨基君带你一探究竟。

/ 01 /

市场速递

1)18个省份为适龄女童免费接种HPV疫苗

9月19日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,发布《新时代中国推进妇女全面发展的实践与成就》白皮书。白皮书介绍,截至2025年6月,18个省份通过将接种人乳头瘤病毒(HPV)疫苗纳入政府民生实事等方式,为适龄女童免费接种疫苗,每年惠及约500万女童。

/ 02 /

医药动态

1)美雅珂生物注射用MRG003拟获突破性疗法认定

9月19日,据CDE官网,美雅珂生物注射用MRG003拟获突破性疗法认定,适应症为联合HX008(普特利单抗)注射液用于治疗既往至少经过铂类和PD-1/L1治疗失败的复发或转移性鼻咽癌。

2)复宏汉霖地舒单抗类似药获欧盟注册批准

9月19日,复星医药公告称,公司控股子公司复宏汉霖自主研发的BILDYOS®和BILPREVDA®两个地舒单抗注射液产品获欧盟委员会批准上市,适应症包括骨折高风险的绝经后妇女及男性的骨质疏松症治疗等。此外,HLX14于美国获批用于特定人群骨质疏松症治疗等8项适应症,于加拿大的上市注册申请已获受理。HLX14的商业化权利已授予Organon LLC,复宏汉霖将根据许可协议享有相关权利。

3)迈威生物9MW0813注射液上市许可申请获得受理

9月19日,迈威生物公告称,公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,9MW0813注射液的上市许可申请获得受理,用于糖尿病性黄斑水肿(DME)和新生血管(湿性)年龄相关性黄斑变性(nAMD)。

4)信达生物GLP-1R/GCGR激动剂玛仕度肽获批新适应症

9月19日,据NMPA官网,信达生物的胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)/胰高血糖素受体(GCGR)双重激动剂玛仕度肽的新适应症获批上市,用于成人2型糖尿病患者的血糖控制。

5)驯鹿生物发布CAR-T产品治疗多发性骨髓瘤3年随访数据

9月19日,驯鹿生物宣布,其自主研发的全人源靶向BCMA CAR-T细胞治疗产品福可苏®治疗复发/难治性多发性骨髓瘤(R/R MM)的FUMANBA-1研究36个月长期随访数据,在国际骨髓瘤学会(IMS)年会期间正式发布。研究结果进一步证实了伊基奥仑赛注射液能够为R/R MM患者(包括具有高危特征患者)带来深度且持久的疗效,并具有可控的长期安全性,显著提升患者的长期生存质量。

/ 03 /

海外药闻

1)Arvinas/辉瑞欲出售PROTAC药物商业化权益

9月17日,Arvinas宣布与辉瑞达成共识,计划将口服、靶向雌激素受体(ER)的蛋白降解靶向嵌合体药物Vepdegestrant的商业化权益授权给第三方。

PS:欢迎扫描下方二维码,添加氨基君微信号交流。

9 月 19 日,CDE 官网显示,迈威生物的阿柏西普眼内注射溶液申报上市。根据 Insight 数据库,这是第三款报产的国产阿柏西普生物类似药。

截图来源:CDE 官网

阿柏西普原研药由再生元和拜耳联合开发,是一款抗血管内皮生长因子(VEGF)药物。 该药已在全球多个国家和地区获批上市,适应症包括湿性年龄相关性黄斑变性、视网膜静脉阻塞继发黄斑水肿、糖尿病黄斑水肿、脉络膜新生血管、糖尿病视网膜病变、青光眼、早产儿视网膜病变。2024 年,该药的全球销售额为 95.45 亿美元。

在国内,阿柏西普原研药已获批用于治疗糖尿病黄斑水肿、湿性年龄相关性黄斑变性,商品名为艾力雅。齐鲁的生物类似药 QL1207 于 2023 年 12 月获批,是首个获批的阿柏西普生物类似药。此外,绿叶的 LY09004 已在 2024 年 7 月申报上市,目前在审评中。

迈威的 9 MW0813 是第三款报产的国产阿柏西普生物类似药。2024 年 3 月,迈威已将 9 MW0813 在印度进口、生产、注册、上市和销售的独家权利授权给了一家印度制药公司。

封面来源:企业 Logo

免责声明:本文仅作信息分享,不代表 Insight 立场和观点,也不作治疗方案推荐和介绍。如有需求,请咨询和联系正规医疗机构。

编辑:馨药

PR 稿对接:微信 insightxb

投稿:微信 insightxb;邮箱 insight@dxy.cn

迈威(上海)生物科技股份有限公司

自愿披露关于9MW0813 注射液上市许可申请

获得受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”或“公

司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,9MW0813 注射液的

上市许可申请获得受理,用于糖尿病性黄斑水肿(DME)和新生血管(湿性)

年龄相关性黄斑变性(nAMD)。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受

到一些不确定性因素的影响,本次上市许可申请能否获得批准存在不确定性,敬

请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:阿柏西普眼内注射溶液

申请事项:境内生产药品注册上市许可

受理号:CXSS2500098

申请人:迈威(上海)生物科技股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,

决定予以受理。

二、药品的其他相关情况

9MW0813 注射液是阿柏西普(艾力雅®)的生物类似药,为VEGFR-1 和

VEGFR-2 胞外区结合域与人免疫球蛋白Fc 段重组形成的融合蛋白,可与

VEGF-A 和PlGF 结合。

9MW0813 根据国家药品监督管理局药品审评中心在2021 年2 月发布的《生

物类似药相似性评价和适应症外推技术指导原则》进行开发,通过多批次工艺比

对优化,进行头对头质量研究、结构表征、功能学研究,以及稳定性试验等比对

研究,证明了9MW0813 生产工艺稳定、质量可控,与艾力雅®在药学上具有高

度的一致性。非临床药效学、药代动力学和安全性比对研究结果表明9MW0813

与艾力雅®相比作用机制相同,体内药效、药代动力学及药物相关毒性相似。公

司于2020 年9 月获得国家药品监督管理局临床试验许可,I 期研究结果表明,在

安全性方面:受试者的耐受性较好,未发生艾力雅®说明书之外的非预期不良反

应,未发生抗药抗体阳性;在体内药代动力学方面:9MW0813 和艾力雅®主要药

代动力学参数值相近,血药浓度和主要PK 参数的结果均支持9MW0813 和艾力

雅®之间PK 特征相似;在有效性方面:受试者的视力呈上升趋势,视网膜结构

(CRT、病灶面积)均有所改善。9MW0813 于2024 年12 月已完成III 期临床研

究,结果表明,在DME 患者中玻璃体腔内注射9MW0813 注射液(2mg)和阿

柏西普眼内注射溶液(艾力雅®)(2mg)的临床有效性及安全性具有相似性。同

时,在DME 患者中玻璃体腔内注射9MW0813 注射液(2mg)和阿柏西普眼内

注射溶液(艾力雅®)(2mg)的免疫原性、生物标志物和药代动力学特征具有相

似性。

针对9MW0813,公司已与印度制药公司达成供货和商业化协议。根据协议,

该合作公司获得9MW0813 在印度进口、生产、注册、上市和销售的独家权利,

并有权获得包括南亚及非洲部分国家在内的10 个国家的非独家权利。此次合作

标志着公司在南亚和非洲地区向前迈出了坚实的一步,也提高了公司产品在当地

患者群体中的可及性。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及

产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因

素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情

况履行信息披露义务。有关公司信息请以公司指定披露媒体以及上海证券交易所

网站刊登的公告为准。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2025 年9 月20 日

100 项与 阿柏西普生物类似药 (迈威生物) 相关的药物交易