预约演示

更新于:2025-05-07

PD-1 x HPK1 x GPC3

更新于:2025-05-07

关联

3

项与 PD-1 x HPK1 x GPC3 相关的药物作用机制 GPC3抑制剂 [+4] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期1800-01-20 |

作用机制 GPC3抑制剂 [+4] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期1800-01-20 |

作用机制 GPC3抑制剂 [+4] |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期1800-01-20 |

4

项与 PD-1 x HPK1 x GPC3 相关的临床试验NCT04842812

Engineered TILs/CAR-TILs With PD1 Knockout and Anti-PD1/CTLA4-scFv Secreting or CARs Against Various Antigens to Treat Advanced Solid Tumors

Tumor infiltration lymphocytes (TILs) have been harvested from advanced cancer patients and constructed to knockout PD1 gene and express scFvs against both PD1 and CTALA4 and CARs against various antigens, followed by transfusion into the patients. The safety, tolerance, and preliminary clinical efficacy of the TILs will be evaluated.

开始日期2021-01-01 |

申办/合作机构  广州医科大学附属第二医院 广州医科大学附属第二医院 [+1] |

100 项与 PD-1 x HPK1 x GPC3 相关的临床结果

登录后查看更多信息

100 项与 PD-1 x HPK1 x GPC3 相关的转化医学

登录后查看更多信息

0 项与 PD-1 x HPK1 x GPC3 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

2

项与 PD-1 x HPK1 x GPC3 相关的新闻(医药)2024-02-15

·医药观澜

▎药明康德内容团队编辑癌症是威胁人类健康的主要疾病之一,也是创新药研发领域的主要方向。根据IQVIA 2023全球研发趋势报告,在全球在研疗法中,抗肿瘤疗法占比在2022年已达到38%,在过去5年的复合年均增长率(CAGR)为10.5%。在中国,近年来也有越来越多的抗肿瘤新药开始进入临床阶段。根据中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网“临床试验默示许可”专栏,2023年首次在中国获批临床试验的1类新药中,有300多款为抗肿瘤1类新药,占比超过50%。本文中就让我们看看这些在研的抗肿瘤1类新药都有哪些?它们都有望解决目前肿瘤治疗领域的哪些难题?(扫描下方二维码,可获取2023年首次在中国获批临床的抗肿瘤1类新药PDF文件) 实体瘤疗法占比超50% 从获批临床的适应症来看,2023年首次获批临床的抗肿瘤1类新药拟开发的适应症涵盖了多种实体瘤和血液系统恶性肿瘤。其中,针对“实体瘤”适应症开发的新药占比超50%。其适应症涵盖了HER2表达的实体瘤、CD73表达实体瘤、MAPK信号通路异常的晚期实体肿瘤、CLDN18.2阳性实体瘤、KRAS突变实体瘤、HPV18+实体瘤、GPC3阳性实体瘤、FAP阳性实体瘤、NTRK或ROS1基因融合的实体瘤、表达B7-H6的实体瘤等等。除此之外,还有其他新药拟开发治疗非小细胞肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胃癌、前列腺癌、脑胶质瘤等实体瘤适应症。此外,还有几十款新药针对适应症为各种类型的血液系统肿瘤,包括非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、B细胞恶性肿瘤、急性髓系白血病、骨髓增生异常综合征等。小分子新药占比近40%,多种分子类型百花齐放从药物类型来看,2023年首次在中国获批临床的抗肿瘤1类新药涵盖了小分子药物、抗体药物、抗体偶联药物(ADC)、细胞疗法、核酸药物、放射性药物、活菌药物、溶瘤病毒药物等多种分子类型。 2023年首次在中国获批临床的抗肿瘤1类新药-分子类型分布 小分子药物的许多优势使得其在治疗上有着无可取代的地位,且仍然是当下新药开发的主要类型。我们统计的300多款抗肿瘤1类新药中包含了120余款小分子新药,占比接近40%。这些新药涵盖了许多靶点,如EZH2、SHP2、FGFR、BCL-2、PI3Kδ、CDK7、CDK9、CDK4、PD-1/PD-L1、BTK、TLR8、KRAS、HIF-2α等等。值得一提的是,多家公司有2款及以上的小分子抗肿瘤1类新药获批临床,包括:贝达药业的转录增强因子TEAD小分子抑制剂、HIF-2α抑制剂、CD73核苷酶抑制剂;百济神州的新一代BCL-2抑制剂、HPK1抑制剂;和誉医药的FGFR抑制剂、新一代EGFR Exon20ins抑制剂、CD73抑制剂;恒瑞医药的调控多种癌基因表达的小分子新药、AR抑制剂、CDK4抑制剂;加科思的GUE抑制剂、PARP7抑制剂;辉瑞(Pfizer)的SHP2抑制剂、EZH2抑制剂、KAT6A表观遗传修饰剂;石药集团的ATM抑制剂、SOS1抑制剂;同源康医药的CDK7抑制剂、小分子EGFR/HER2抑制剂、CDK2/4/6抑制剂;泽璟制药的TLR8激动剂、泛KRAS突变抑制剂等等。在小分子药物中,蛋白降解疗法因可以靶向以前被认为“不可成药”的靶点,而成为近年来备受关注的新药开发类型。2023年,十多款蛋白降解疗法也在中国进入临床研究阶段,包括靶向蛋白降解嵌合体、分子胶药物等。这些药物来自海思科、贝达药业、福沃药业、珃诺生物、国匡医药、分迪药业、标新生物、格博生物、齐鲁制药、海创药业等等,拟开发用于治疗不同类型的实体瘤和血液肿瘤。数据来源:CDE、各公司新闻稿。本表为不完全统计,如有遗漏,欢迎补充除了小分子药物,2023年首次获批临床的抗肿瘤1类新药中还有超80款抗体疗法,包括单抗、双抗、三抗等。其中,单抗类产品的靶点涵盖了CD38、CD73、CD70、CD47、TNFR2、NKG2A、OX40、Claudin18.2、LIF、PVRIG、B7H7、Siglec-15、TIM-3等等;双抗类产品的靶点涵盖PD-1/CTLA-4、PD-L1/CD40、PD-1/CD73、SIRPα/PD-L1、CD3/ROR1、MUC16/CD3、LAG-3/TIGIT、CEA/CD3、EpCAM/CD3、STEAP1/CD3、HER2/CD47、GPRC5D/CD3等等。此外,来自赛诺菲(Sanofi)、贝达药业、惠和生物、拓创生物、道尔生物、天广实、泽璟制药等公司的约10款三特异性抗体产品获批临床,包括了HER2/CD3/CD28三特异性T细胞接合剂、靶向CD123/NKp46/CD16的三抗、CD3/GPRC5D/BCMA三抗等等。在抗体偶联药物(ADC)方面,2023年有约40款ADC产品首次在中国获批临床,这些产品的靶点涵盖了Claudin18.2、FRα、Nectin-4、HER2、HER3、CDH3、Trop-2、CD33、CD70、EGFR-cMET、FAP、PD-L1、AXL、DLL3等。值得一提的是,多家公司在中国有2款及以上的ADC产品获批临床,包括:复宏汉霖靶向EGFR的ADC、靶向PD-L1的ADC;普方生物靶向FRα的ADC、靶向CD70的ADC;映恩生物靶向HER3的ADC以及另一款基于拓扑异构酶-1抑制剂的ADC;阿斯利康(AstraZeneca)靶向EGFR-cMET的ADC、靶向FRα的ADC等等。细胞疗法方面,2023年有约40款细胞治疗药物在中国获得临床试验默示许可,其中包含了CAR-T细胞疗法、CAR-NK细胞疗法、TCR-T细胞疗法、TIL疗法、恒定自然杀伤T细胞(iNKT)疗法、DC疫苗产品等等。其中,CAR-T疗法的数量占比最多,有近20款。这些产品来自亘喜生物、凯地医疗、康佰裕生物、合源生物、森朗生物、信达生物、恒润达生、原启生物、精准生物、科棋药业等,靶点涵盖了BCMA和CD19双靶点、CD22和CD19双靶点、NKG2DL、MSLN、GPRC5D、CD70、CD7、GPC3等。数据来源:CDE、各公司新闻稿。本表为不完全统计,如有遗漏,欢迎补充放射性药物可以利用同一配体分别开发针对特定靶点的诊断和治疗产品,具有独特的“诊疗一体化”优势,因此近年来备受行业看好。2023年也有接近10款放射性1类新药在中国获批临床,分别来自Telix公司、远大医药、恒瑞医药、晶核生物、蓝纳成生物等,其靶点涵盖SSTR、PSMA、FAP,正在被开发用于治疗胶质母细胞瘤、神经内分泌肿瘤、PSMA阳性前列腺癌、FAP阳性晚期实体瘤等等。 除了上述产品,2023年首次获批临床的抗肿瘤1类新药中还包含了许多其他分子类型,例如mRNA药物、DNA核酸药物、活菌药物、溶瘤病毒/重组腺病毒药物等等。限于篇幅,本文不再一一介绍。希望这些新药后续临床研究顺利进行,早日造福患者!如果您想了解更多信息,请扫描下方二维码,您将获得药明康德内容团队整理的《2023年首次在中国获批临床的抗肿瘤1类新药》完整PDF文件。参考资料:[1]中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网.From https://www.cde.org.cn/main/xxgk/listpage/4b5255eb0a84820cef4ca3e8b6bbe20c[2]各公司官方网站及新闻稿本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权请在「医药观澜」微信公众号留言联系我们。其他合作需求,请联系wuxi_media@wuxiapptec.com。免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

抗体药物偶联物申请上市临床申请临床1期放射疗法

2024-01-06

近年来,中国肿瘤5年生存率有了显著提高,从2003-2005年的30.9%提升到2012-2015年的40.5%。生存率的提高归因于肿瘤筛查和多学科综合治疗的推广、精准肿瘤学的实施、新药研发的不断创新,以及人民福祉、收入水平提高和医疗保健的普及等多个方面。2023年12月12日,北京大学肿瘤医院沈琳教授团队,受邀在国际医学期刊Nature Medicine杂志以“The landscape of cancer research and cancer care in China”(《中国肿瘤研究与诊治现状》)为题,探讨中国肿瘤诊治领域的研究现状以及未来发展方向。解决中国面临的肿瘤诊治和研发的挑战和问题,将有助于制定抗击肿瘤新策略,进而减轻全球的肿瘤负担。研究概述了肿瘤筛查策略、多学科综合治疗、精准肿瘤医学、新药研发等多个方面。1.肿瘤筛查及预防中国肿瘤预防重点包括:控制危险因素、预防慢性感染、扩大疫苗接种、实施控烟措施以及解决环境污染等问题。从2012年至今,国家陆续启动了肿瘤筛查项目,大大提高了肿瘤早诊率。此外,中国研究者在高危地区,对食管癌风险预测模型的开发和应用推动了精准筛查的实施。基于国内外多项研究,形成了中国肿瘤筛查指南包括胃癌、食管癌、肝癌、结直肠癌、肺癌、乳腺癌、宫颈癌和鼻咽癌。中国抗癌协会和中国临床肿瘤学会等通过肿瘤防治宣传周和各媒体平台,提高了公众肿瘤防治意识,普及健康生活方式。2.多学科团队的发展近年来,多学科团队综合治疗(MDT)的概念已成为肿瘤治疗的基本原则。2015年,中国医师协会MDT专委员会成立,旨在推动全国各级医院MDT的实施。此后,MDT取得了多项进展,包括MDT三步走等战略实施。接受MDT治疗的患者生存时间明显延长。但仍需不断完善和扩展MDT,提高MDT的效率,以服务更多的患者群体。图1 MDT发展历程3.肿瘤筛查及预防精准治疗已成为多种肿瘤(图2)诊断和治疗的重要部分,特别是肺癌、乳腺癌、消化道肿瘤和泌尿系统肿瘤,依据靶点检测,进行诊疗方案的制定。此外,政府设立研究基金支持医生和科学家进行肿瘤基础研究、转化研究等。鼓励跨学科合作,研究罕见肿瘤类型,有力推动了精准治疗的发展。图2 实体瘤精准治疗靶点(CSCO指南推荐)除了在晚期肿瘤广泛应用精准医学外,这一概念也逐渐推广至围手术期。随着影像组学和人工智能的迅速发展,集成影像组学、病理组学和分子特征的多模态模型,将辅助治疗决策,实现精准肿瘤学。尽管精准肿瘤学取得了一些进展,但推广仍面临挑战,包括地区差异、需要加强医生教育和培训,需要提升科研成果临床转化等。4.肿瘤新药研发进展自2015年以来,中国针对新药评审、临床研究设计与执行、临床研究数据监管、受试者权益保护等方面发布了一系列改革措施和指南规范,拉开了中国新药研发迅速发展的序幕。自2015年,临床研究的数量逐年增长,尤其是早期临床研究(图3)。在全球的早期临床研究中,出现了越来越多中国研究者的身影,中国在全球的抗肿瘤新药研发中逐渐获得世界认可。此外,中国的新药研发在跟随全球大趋势的同时,就中国特有的高发瘤种、常见瘤种的特殊亚型,关注度显著提高。现有的新药研发以靶向治疗、免疫治疗、靶点偶联药物为主,细胞治疗紧随其后,中药、化疗、疫苗等药物持续发展。治疗靶点方面,PD-1/PD-L1、VEGFR、EGFR、HER2占主要地位。以PD-1/PD-L1为例,在关注中国特有的鼻咽癌、食管癌的同时,也逐渐将该类药物的治疗从后线向一线治疗、辅助、新辅助治疗推进。关于PD-1/PD-L1的联合治疗策略方面,逐渐成为今后研发的重点。在国内多种PD-1/PD-L1上市,提高了药物可及性,部分药物通过医保谈判,减轻了患者和医保负担。图3 2015-2022年中国实体瘤新药(单抗、双抗、ADC、TKI、疫苗等)研发进展中国新药研发逐渐从me too,me better药物研发,向first-in-class药物研发转变,注重创新性靶点的研发,如:HPK1、BTLA、IRE1等。此外,中国建立自主研发的双抗、靶点偶联药物合成平台,使得大量双抗、双抗ADC、双配体ADC等药物进入临床研究阶段。但双抗匹配靶点如何选择,大部分新药尚缺乏临床前协同作用分析,对后续进入临床研究后的安全性管理、疗效的析因分析等问题提出挑战。实体瘤的细胞治疗是新药研发的重要部分,近年来研究数量稳步提高,走在全球前列。其中CAR-T研发走在最前,NK-T、TCR-T、TIL细胞治疗紧随其后。研究靶点以Claudin18.2、MSLN、Mucin-1、GPC3为主。Claudin18.2-CART治疗在晚期胃癌的1期临床研究中看到初步疗效,后续II-III期临床研究正在进行中。但是,关于肿瘤异质性、实体瘤肿瘤抑制微环境等对疗效的影响、安全性管理、高昂的治疗费用等问题亟待解决。图4 2015-2022年中国实体瘤细胞治疗研发进展根据临床研究需求开展研究者发起的临床研究(IIT),以1-2期为主,其中细胞治疗占据IIT研究的大部分。国家近年来加强对IIT的监管以保证研究质量,目前IIT研究尚缺乏足够基金、人力支持,仍需进一步改善。结论尽管庞大的患者群体给肿瘤诊治带来了持久的挑战,但推广肿瘤的预防和筛查,推广多学科团队综合治疗、精准治疗模式,以及新药研发的迅速发展,在全国范围内产生了重大影响。今后,倡导全面、个体化的患者诊疗,开创创新的治疗方法,实现精准医学和新药研发突破,并且通过卫生从业者、研究者、决策者等多方面协作强化,将能够不断完善治疗策略,最终延长患者生存。中国肿瘤诊治和研发领域的发展,将在全球范围内增强抗击肿瘤的作用。通讯作者沈琳,主任医师、教授、博士生导师北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任、I期临床试验病区主任北京学者北京市突出贡献专家中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会主任委员中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会首届主任委员中国临床肿瘤学会临床研究专家委员会主任委员中国临床肿瘤学会胃癌专家委员会候任主任委员中国女医师协会临床肿瘤专业委会主任委员识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。

CSCO会议

分析

对领域进行一次全面的分析。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

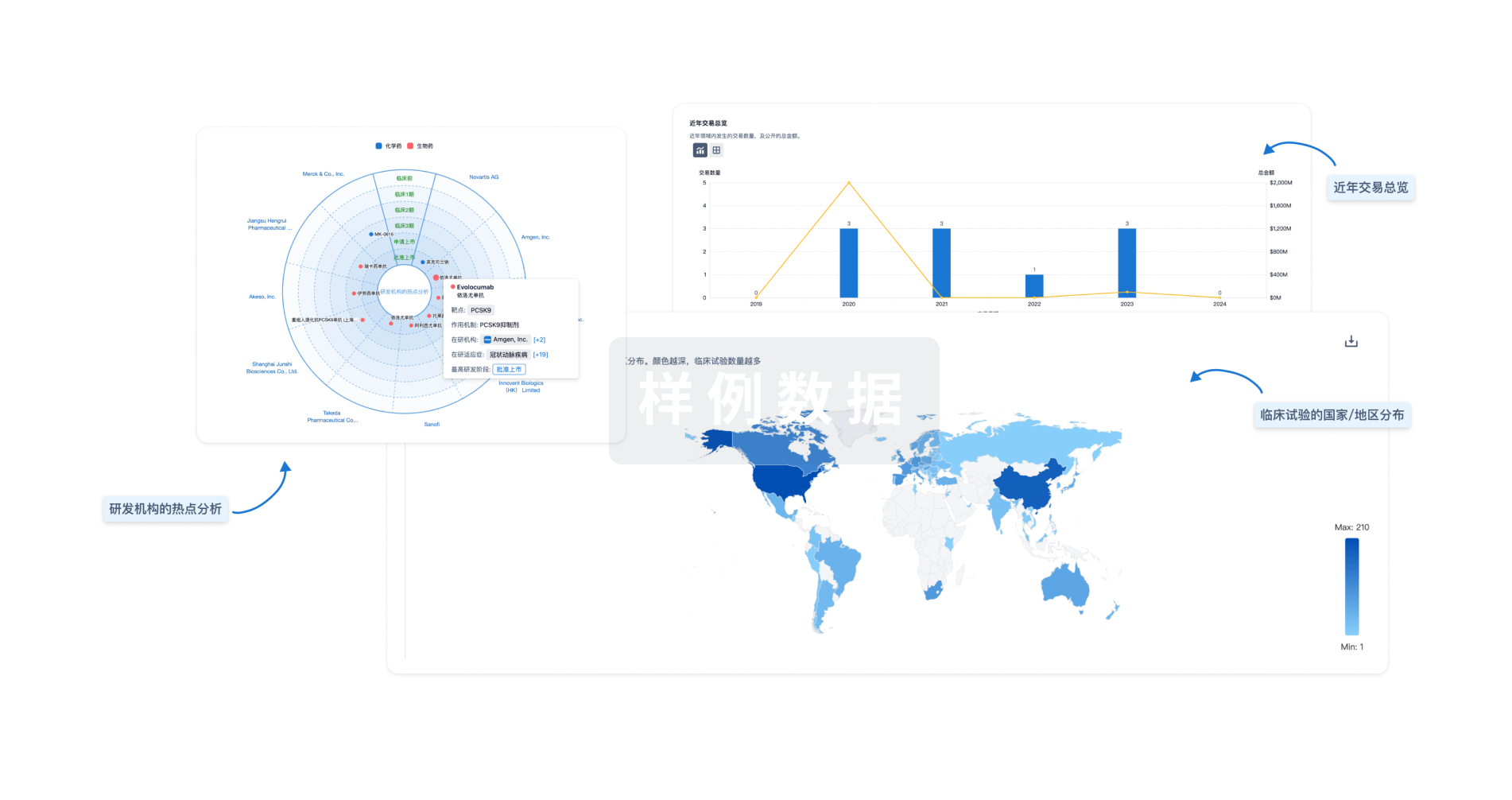

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用