预约演示

更新于:2025-05-07

Cell Lab Med

更新于:2025-05-07

概览

标签

肿瘤

神经系统疾病

内分泌与代谢疾病

CAR-T

单克隆抗体

通用型CAR-T

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| CAR-T | 4 |

| 单克隆抗体 | 1 |

| 通用型CAR-T | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| HGF(肝细胞生长因子) | 1 |

| IL-13Rα2(白细胞介素-13受体α2亚基) | 1 |

关联

7

项与 Cell Lab Med 相关的药物靶点 |

作用机制 HGF抑制剂 |

在研机构 |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点 |

作用机制 IL-13Rα2抑制剂 [+2] |

在研机构 |

在研适应症 |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段药物发现 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

3

项与 Cell Lab Med 相关的临床试验NCT05540873

A Single-center, Single-arm, Open-label Phase 1 Clinical Trial to Assess the Safety and Tolerability of YYB-103, IL13Rα2 Targeted Chimeric Antigen Receptor-T Cell (CAR-T) in Treating Patients With Refractory or Recurrent Malignant Glioma

This is a phase I study to evaluate the safety and tolerability of IL13Rα2 Targeted Chimeric Antigen Receptor-T Cell in patients with Refractory or Recurrent Malignant Glioma and to evaluate the changes of AE incidence.

And this study have to long term follow-up.

And this study have to long term follow-up.

开始日期2022-07-18 |

申办/合作机构 |

NCT04368507

A Phase 1b/2a Multi-center Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Antitumor Activity of YYB101, Hepatocyte Growth Factor (HGF)-Neutralizing Humanized Monoclonal Antibody (Mab) in Combination With Irinotecan in Metastatic or Recurrent Colorectal Cancer Patients

To evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics and antitumor activity of YYB101 with Irinotecan, patients who are metastatic or recurrent Colorectal Cancer Patients.

开始日期2019-08-09 |

申办/合作机构  Cell Lab Med Cell Lab Med [+1] |

NCT02499224

A Phase I Study to Assess the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of YYB101, Hepatocyte Growth Factor (HGF)-Neutralizing Humanized Monoclonal Antibody (Mab), in Advanced Solid Tumors Patients Who Are Refractory to Standard Therapy

The purpose of this study is to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics, and maximum tolerated dose (MTD) of YYB101, HGF-neutralizing humanized Mab, in advanced solid tumors patients who are refractory to standard therapy.

开始日期2015-07-13 |

申办/合作机构 |

100 项与 Cell Lab Med 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Cell Lab Med 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

27

项与 Cell Lab Med 相关的新闻(医药)2025-04-30

·肿瘤界

点击蓝字 关注我们据重庆日报消息,五四青年节前夕,4月29日下午,中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军前往重庆医科大学调研,并与青年师生代表交流座谈。在这次座谈中,中国科学院院士、重庆医科大学校长张泽民向袁家军书记介绍了学校发展情况,这也正式官宣了张泽民院士出任重庆医科大学校长这一重要消息。张泽民院士的加盟,无疑为重庆医科大学注入了强大的学术动力和发展活力。相信在他的带领下,重庆医科大学将在学科建设、人才培养、科研创新等方面取得更大的突破,为重庆的医学教育和医疗卫生事业贡献更多力量。专家介绍张泽民 院士北京大学生物医学前沿创新中心主任,北京大学生命科学学院终身讲席教授,北大-清华生命科学联合中心高级研究员,长江学者,中国科学院院士,重庆医科大学校长。张泽民博士的学术经历包括南开大学、CUSBEA项目(中美生物化学联合招生项目)、美国宾夕法尼亚州立大学和加州大学旧金山分校。在 2014 年加入北大以前就任基因泰克/ 罗氏公司(Genentech/Roche)16余年,负责生物信息学和癌症基因组学研究,挖掘抗癌靶点。张泽民课题组致力于用前沿的生物信息和基因组学来解决癌症生物学中的核心问题,专注于研究肿瘤微环境的底层特征,发现了肿瘤在微环境水平的异质性和潜在规律,推进其在药物疗效预测和靶点发现中的应用。张泽民课题组的研究成果曾获得北京市自然科学一等奖、中国生命科学十大进展、中国生物信息十大进展(多次)。他也是多个国际顶尖杂志的编委,包括Cell, Cancer Cell, Cancer Discovery和Cell Research。张泽民课题组目前主要的研究方向包括:(1)研究肿瘤微环境特别是肿瘤浸润免疫细胞的精确组成、相互作用以及功能状态,并鉴定影响这些细胞功能的调控基因;(2)研究肿瘤微环境的异质性、及其对癌症病人治疗的影响;(3)开发原创的生物信息学工具和数据库,来进行大数据的整合、分析和可视化。推荐阅读● Cell | 张泽民课题组与合作者揭示非小细胞肺癌新辅助免疫治疗后的免疫微环境异质性● Cancer Cell | 徐兵河院士/马飞教授团队牵头首次揭示三阴性乳腺癌免疫联合化疗的协同机制● Cancer Cell | 武爱文教授/张泽民院士团队揭示单细胞时空分析解码结直肠癌免疫治疗的生态响应机制● Nature Cancer | 张泽民院士团队通过单细胞整合分析揭示结直肠癌肿瘤微环境分型声明:本文由“肿瘤界”整理与汇编,欢迎分享转载,如需使用本文内容,请务必注明出处。来源:重庆医科大学官微 北京大学生物医学前沿创新中心排版:南星

高管变更免疫疗法

2025-03-27

点击 蓝字 关注我们

Abiosciences

2025年3月26日,百奥智汇创始人、科学顾问,北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)张泽民课题组联合国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院、同济大学附属上海市肺科医院、广东省人民医院、郑州大学第一附属医院、昌平实验室、重庆医科大学、深圳市人民医院、中国科学技术大学等合作团队,在国际期刊Cell上以Resource形式在线发表了题为“A single-cell atlas reveals immune heterogeneity in anti-PD-1-treated non-small cell lung cancer” 的研究论文。

非小细胞肺癌(Non-small cell lung cancer)在所有癌症类型中具有较高的发病率与致死率,主要包含肺鳞癌(Lung squamous carcinoma)与肺腺癌(Lung adenocarcinoma)等亚型。对相对早期的非小细胞肺癌,临床实践中通常采用手术切除肿瘤的方式进行治疗,但手术过程通常不能识别肿瘤发展过程中产生的微转移(Micro-metastasis),部分患者在接受手术后仍然会出现疾病的复发(Disease recurrence)。新辅助治疗指手术前的药物治疗,2024年以来,以CheckMate-816为代表的一系列临床研究证实了新辅助anti-PD-1免疫治疗联合化疗在非小细胞肺癌中的优异疗效。约60%的患者在接受上述治疗后达到主要病理学缓解(Major pathological response, MPR),其中大部分患者同时达到完全缓解,首次展现了将局部进展期非小细胞肺癌治愈的可能,为患者带来了极大的希望。

尽管如此,非小细胞肺癌的新辅助免疫治疗仍存在两大未被满足的临床需求:(1)约40%的患者响应性较低,且耐药机制尚不明确。(2)约20%的患者在上述治疗后复发,且目前缺乏精准识别高复发风险患者的生物学标记物。2025年3月26日,北京大学张泽民课题组联合此次研究的合作团队,在Cell期刊上发表了题为“A single-cell atlas reveals immune heterogeneity in anti-PD-1-treated non-small cell lung cancer”的研究论文,使用scRNA/TCR-seq系统解析了非小细胞肺癌患者在新辅助治疗后的免疫微环境异质性,初步识别了non-MPR患者的耐药机制,并开发了精准预测患者复发风险的生物学标志物,对非小细胞肺癌的临床实践具有重要的指导价值。

图1 研究方案及主要发现

该研究依据每例患者肿瘤中不同免疫细胞亚型的相对丰度对患者进行聚类,识别了新辅助免疫治疗后的5类免疫微环境亚型(TIME-subtypes),包含富集FGFBP2+ NK细胞的高响应性亚型(TIME-NK)、富集B细胞与三级淋巴结构的高响应性亚型(TIME-BE)、富集效应T细胞的高响应性亚型(TIME-Teff)、富集Treg与终末耗竭T细胞的低响应性亚型(TIME-Treg)及富集髓系细胞的低响应性亚型(TIME-Mye)。值得注意的是,non-MPR患者中有近半数表现为TIME-Treg亚型,提示了Treg富集与低缓解率的相关性。

值得注意的是,该研究注意到FGFBP2+ NK细胞不仅在接受免疫治疗联合化疗的响应者中富集,还在仅接受新辅助化疗的响应者中富集。此外,FGFBP2+ NK样T细胞表现为高度克隆扩增的状态,且不表达PDCD1基因,提示了FGFBP2+ NK细胞可能通过不同于经典CD8+ T细胞的方式对肿瘤进行杀伤。体外实验观察到NK细胞能够杀伤化疗处理后进入压力状态的恶性肿瘤细胞系,提示了FGFBP2+ NK细胞在化疗响应中的功能。传统观点认为,化疗主要通过肿瘤死亡与抗原释放促进免疫治疗疗效的提高,该研究观察到化疗也可激活一部分NK细胞对肿瘤进行直接杀伤。

图2 非小细胞肺癌新辅助免疫治疗后的免疫微环境异质性示意图

该研究还对T细胞进行了T细胞受体(T cell receptor,TCR)克隆扩增方面的深度分析,识别了两类具有潜在不同耐药机制的non-MPR患者。近年来的一系列研究提示,Tex-relevant克隆型(耗竭T细胞相关克隆型)与CCR8+ Treg克隆型可分别近似指代肿瘤抗原特异性CD8+ T细胞与肿瘤抗原特异性Treg。该研究深度分析了上述克隆型的数目与扩增强度在MPR与non-MPR患者中的差异,识别了两类non-MPR患者:Treg-hi non-MPR患者同时具有较高数目的Tex-relevant克隆型与CCR8+ Treg克隆型,提示治疗响应性低与高度免疫激活伴随的免疫抑制具有相关性;Treg-low non-MPR患者表现为相反的特征,其Tex-relevant克隆型数目较少、扩增程度较低,提示该类型患者的免疫激活不足。因此本研究识别了non-MPR患者的耐药机制异质性,能够指导患者的后续精准治疗。

此外,该研究观察到耗竭T细胞前体(Texp)的丰度能够较好地预测患者手术后的复发风险,且该指标的预测能力显著高于传统的病理学缓解率指标。该发现有助于在手术时刻识别高复发风险患者,指导患者的后续辅助治疗。

综上所述,本研究系统性的阐释了非小细胞肺癌患者在新辅助免疫治疗联合化疗后的免疫微环境异质性,识别了患者在耐药机制方面的潜在差异,并开发了预测患者复发风险的新型生物学标志物,具有一定的基础研究与临床转化价值。

北京大学BIOPIC/重庆医科大学张泽民院士、中国医学科学院肿瘤医院高树庚教授、同济大学附属上海市肺科医院陈昶教授、广东省人民医院钟文昭教授、郑州大学第一附属医院张毅教授、昌平实验室/重庆医科大学程斯进研究员、北京大学BIOPIC朱琳楠副研究员、深圳市人民医院邹畅教授、同济大学附属上海市肺科医院佘云浪副研究员、中国科学技术大学田志刚院士为该论文的共同通讯作者;博士研究生刘泽道、杨震林医师、吴俊琪医师、博士研究生张文杰、博士研究生孙雨萱、张潮医师、白广宇医师和杨黎教授为共同第一作者。该研究得到昌平实验室、国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持和资助。

论文链接:

https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/cell/fulltext/S0092-8674(25)00291-0

张泽民,百奥智汇创始人、科学顾问,北京大学生物医学前沿创新中心主任,北京大学生命科学学院终身讲席教授,北大-清华生命科学联合中心高级研究员,长江学者,中国科学院院士。张泽民博士的学术经历包括南开大学、CUSBEA项目(中美生物化学联合招生项目)、美国宾夕法尼亚州立大学和加州大学旧金山分校。在 2014 年加入北大以前就任基因泰克/ 罗氏公司(Genentech/Roche)16余年,负责生物信息学和癌症基因组学研究,挖掘抗癌靶点。张泽民课题组致力于用前沿的生物信息和基因组学来解决癌症生物学中的核心问题,专注于研究肿瘤微环境的底层特征,发现了肿瘤在微环境水平的异质性和潜在规律,推进其在药物疗效预测和靶点发现中的应用。张泽民课题组的研究成果曾获得北京市自然科学一等奖、中国生命科学十大进展、中国生物信息十大进展(多次)。他也是多个国际顶尖杂志的编委,包括Cell, Cancer Cell, Cancer Discovery和Cell Research。

张泽民课题组目前主要的研究方向包括:(1)研究肿瘤微环境特别是肿瘤浸润免疫细胞的精确组成、相互作用以及功能状态,并鉴定影响这些细胞功能的调控基因;(2)研究肿瘤微环境的异质性、及其对癌症病人治疗的影响;(3)开发原创的生物信息学工具和数据库,来进行大数据的整合、分析和可视化。

本文来源:北京大学生物医学前沿创新中心

END

百奥智汇媒体矩阵

免疫疗法临床研究

2025-02-11

·肿瘤界

点击蓝字 关注我们

免疫检查点抑制剂与化疗的联合方案在多种实体瘤取得了突破性进展。但在乳腺癌这种免疫“冷”肿瘤中,免疫联合化疗方案的疗效欠佳,阐明两者在肿瘤微环境中的协同机制是免疫治疗领域亟待解决的瓶颈问题。

2025年2月6日,Cancer Cell杂志(影响因子:48.8)以重要突破性研究成果的形式发表了题为"Distinct cellular mechanisms underlie chemotherapies and PD-L1 blockade combinations in triple-negative breast cancer"的文章,报告了徐兵河院士、张泽民院士、刘芝华教授和马飞教授团队开展的基于单细胞多组学测序技术揭示三阴性乳腺癌(TNBC)患者免疫联合化疗协同机制的研究结果。

这项研究纳入了接受PD-L1单抗联合不同化疗药物治疗的TNBC患者,通过收集治疗前后肿瘤组织样本进行单细胞多组学测序(scRNA-seq,scTCR-seq),揭示了免疫联合不同化疗药物的重要机制差异。研究结果显示,白蛋白结合型紫杉醇与紫杉醇相比,在与PD-L1单抗联合治疗TNBC时,展现出独特的免疫调控能力。白蛋白结合型紫杉醇能够更加显著地激活TCF7+干样效应记忆CD8+ T细胞和CD4+滤泡辅助T细胞这两类在维持持久抗肿瘤免疫反应的关键性T细胞,重塑髓系细胞的分布与功能,诱导肥大细胞和CXCL9+促炎性巨噬细胞的扩增,从而推动乳腺癌患者肿瘤微环境向更加有利于免疫活化的方向转变。进一步的,研究团队通过小鼠模型验证了肥大细胞在促进免疫治疗响应方面的关键作用,通过肥大细胞激活剂和PD-L1单抗的联合,显著逆转了TNBC对免疫治疗的耐药。

该研究是国家癌症中心与国内顶尖学术机构通力合作的高效产出,以肿瘤免疫基础性研究的突破为核心,致力于推动临床与转化应用,构建了从基础研究到临床实践无缝衔接的创新体系。这些发现不仅深化了对化疗药物免疫调控潜力的理解,也为未来优化联合治疗策略提供了全新的理论依据。

张园园教授、陈洪岩教授、莫红楠教授、赵宁博士是本研究论文的共同第一作者,徐兵河院士、马飞教授、刘芝华教授、张泽民院士是本文的共同通讯作者。

共同通讯作者

徐兵河 院士

肿瘤学专家,中国工程院院士

中国医学科学院 学部委员

北京协和医学院 长聘教授

国家抗肿瘤新药临床研究中心 主任

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会和肿瘤药物临床研究专业委员会 名誉主任委员

中国抗癌协会标准建设委员会执行主任

北京肿瘤学会和北京乳腺病防治学会 理事长

马飞 教授

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任

教育部长江学者特聘教授、北京协和医学院长聘教授

分子肿瘤学全国重点实验室PI、国家重点研发计划首席科学家

肿瘤智能化医疗器械研究与评价联合实验室负责人

Cancer Innovation主编

《中国医学前沿杂志(电子版)》、《肿瘤综合治疗电子杂志》副主编

健康中国研究中心癌症防治专家委员会主任委员

国家肿瘤质控中心乳腺癌专委会副主委兼秘书长

中国乳腺癌筛查与早诊早治规范委员会秘书长

国家抗肿瘤药物临床应用监测专委会秘书长

中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会副主委

中国抗癌协会整合肿瘤心脏病分会副主委

中国抗癌协会标准建设委员会秘书长

中国药师协会肿瘤专科药师分会副主委

博鳌肿瘤创新研究院理事长

刘芝华 教授

国家癌症中心副主任,中国医学科学院肿瘤医院副院长,分子肿瘤学全国重点实验室主任

国家杰出青年基金获得者,国家重大人才项目入选者

获得国家科技进步奖一等奖、中国抗癌协会科技奖一等奖、中华医学科技奖一等奖及中国青年女科学家奖等奖励

主持国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目及重点国际合作项目等

主要致力于食管癌发生发展机制及个体化精准诊疗,在Cancer Cell、Cell Research、Advanced Materials、Advanced Science、Cancer Research、PNAS等期刊发表论文120余篇,被引用1.4万次,H指数68

张泽民 院士

北京大学生物医学前沿创新中心主任,北京大学生命科学学院终身讲席教授,北大-清华生命科学联合中心高级研究员,长江学者,中国科学院院士

张泽民博士的学术经历包括南开大学、CUSBEA项目(中美生物化学联合招生项目)、美国宾夕法尼亚州立大学和加州大学旧金山分校

在2014年加入北大以前就任基因泰克/罗氏公司(Genentech / Roche)16余年,负责生物信息学和癌症基因组学研究,挖掘抗癌靶点

张泽民课题组致力于用前沿的生物信息和基因组学来解决癌症生物学中的核心问题,专注于研究肿瘤微环境的底层特征,发现了肿瘤在微环境水平的异质性和潜在规律,推进其在药物疗效预测和靶点发现中的应用

张泽民课题组的研究成果曾获得北京市自然科学一等奖、中国生命科学十大进展、中国生物信息十大进展(多次)。他也是几个国际顶尖杂志的编委,包括Cell, Cancer Cell, Cancer Discovery和Cell Research

共同第一作者

张园园 教授

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室研究员,课题组长,北京协和医学院博士生导师

北京大学生物信息学博士,导师张泽民院士

博德研究所,丹娜-法伯癌症研究所/哈佛医学院 博士后,导师Bradley Bernstein教授

德克萨斯大学安德森癌症中心 博士后,导师Linghua Wang教授

荣获2020年”北京市自然科学一等奖”;2020“拜耳博士后基金”;2020年“优秀毕业生奖学金”, 2021年“优秀博士后”等多项奖项和荣誉

在Nature (2018), Cell (2017), Nature Medicine (2018), Cancer Cell (2021), Genome Biology (2019), Cellular & Molecular Immunology (2020) 等发表第一作者/通讯作者(含共同)论文多篇,总引用7700+

成果荣获2017年Cell出版社中国年度论文、2017年度中国生命科学十大进展、2018年度中国生物信息学十大进展、2020年度北京市科学技术奖自然科学奖一等奖

陈洪岩 教授

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室研究员,课题组长,北京协和医学院博士生导师

北京协和医学院博士,美国俄亥俄州立大学博士后

主要从事肿瘤时空异质性研究,从遗传、表观遗传及微环境层面揭示其特征、调控机制,并据此挖掘新的诊疗靶点和标志物

主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金5项、北京市自然科学基金等

在Cancer Cell (2篇), Cell Research (2篇), Nature Communications (2篇), Cancer Research, STTT等学术期刊发表第一/通讯 (含共同) 作者论文30余篇

作为主要完成人获得山东省科技进步二等奖、中国抗癌协会科技奖一等奖、华夏医学科技奖一等奖等

莫红楠 教授

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科

医学博士,副主任医师,研究生导师

哈佛医学院访问学者,入选北京市“青年人才托举工程”

近年来致力于乳腺癌免疫治疗相关临床及转化研究,成果荣获中国抗癌协会科技奖一等奖、妇幼健康科学技术奖一等奖

以第一/通讯作者在Nature Medicine、Cancer Cell等期刊发表SCI论文40余篇,获国家发明专利5项

主持包括国家自然科学基金等在内的9项科研项目

作为主要执笔人,制定行业规范6部,参编专著2部

兼任北京市科学技术委员会科技项目评审专家,北京健康科普专家,中国抗癌协会肿瘤转移专委会委员、中国医药教育协会肿瘤化学治疗专业委员会委员等,Cancer Innovation、《临床药物治疗杂志》等杂志编委

赵宁 博士

北京协和医学院中国医学科学院肿瘤医院2023级细胞生物学专业博士研究生,导师为刘芝华教授

研究生期间在Cancer Cell,eBioMedicine,《中华肿瘤杂志》发表第一(含共同)作者论文

在校期间两次获得北京协和医学院优秀研究生奖

推荐阅读

● 高光时刻 谱写华章 | PHILA研究荣登BMJ重大科研成果发布会在京隆重召开

● STTT(IF=40.8)丨徐兵河院士/马飞教授团队最新研究发表

● Nature Medicine | 徐兵河院士/马飞教授团队牵头的PD-1单抗用于晚期乳腺癌的最佳联合策略研究发表

声明:本文由“肿瘤界”整理与汇编,欢迎分享转载,如需使用本文内容,请务必注明出处。

编辑:lagertha

审核:马飞教授

免疫疗法

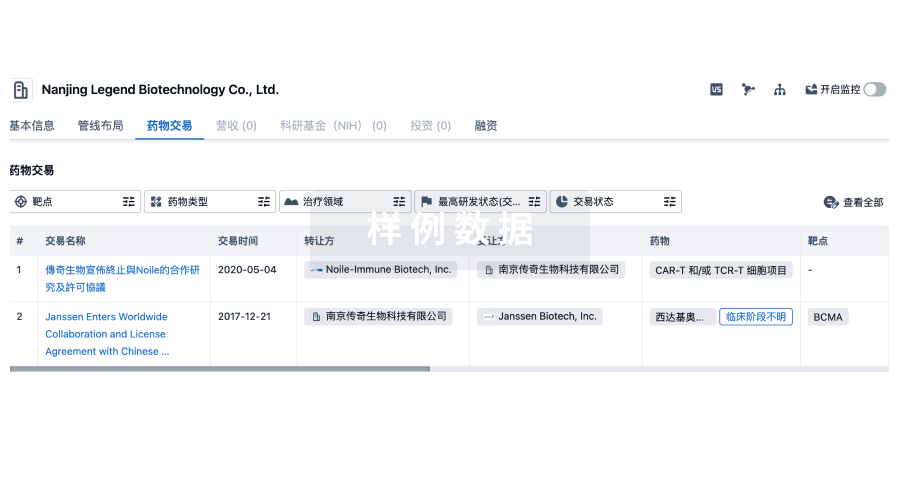

100 项与 Cell Lab Med 相关的药物交易

登录后查看更多信息

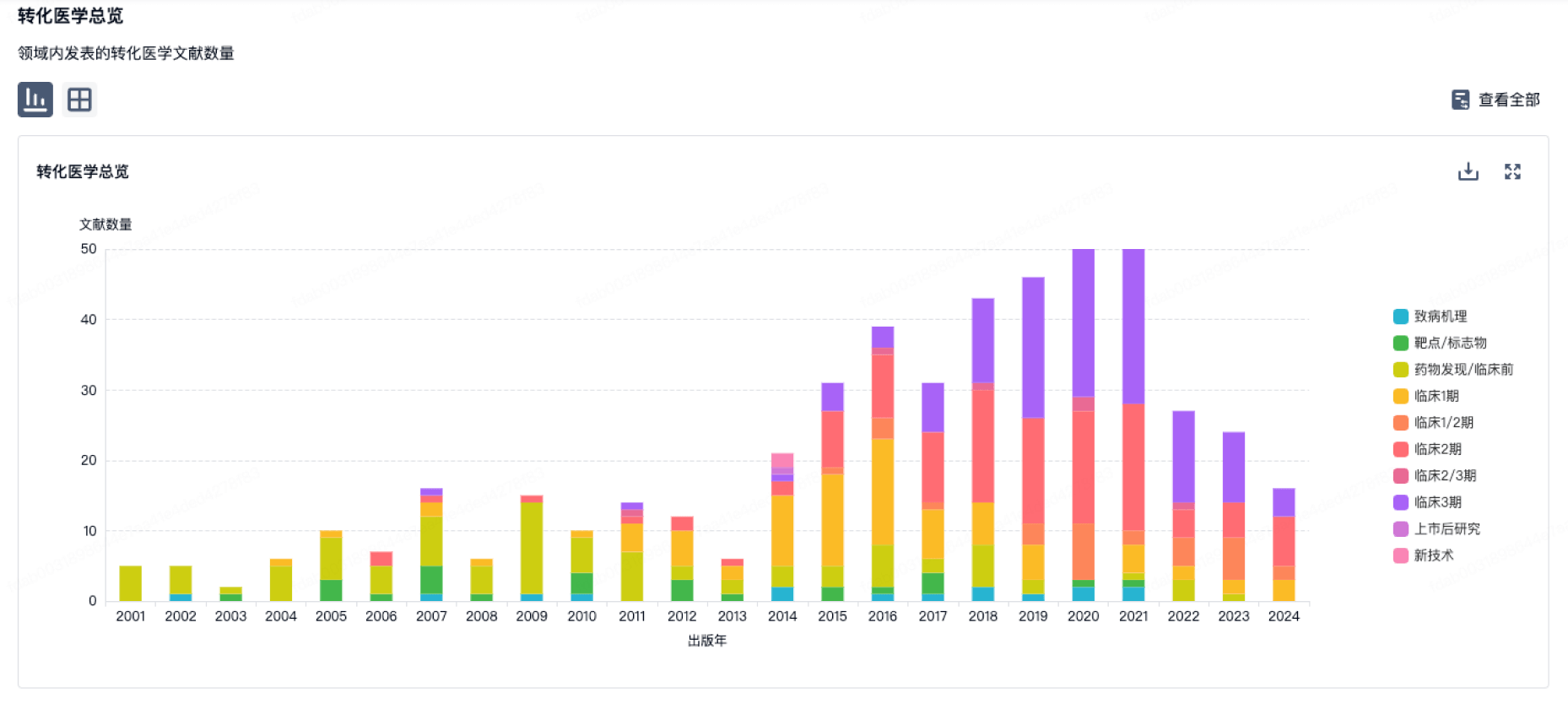

100 项与 Cell Lab Med 相关的转化医学

登录后查看更多信息

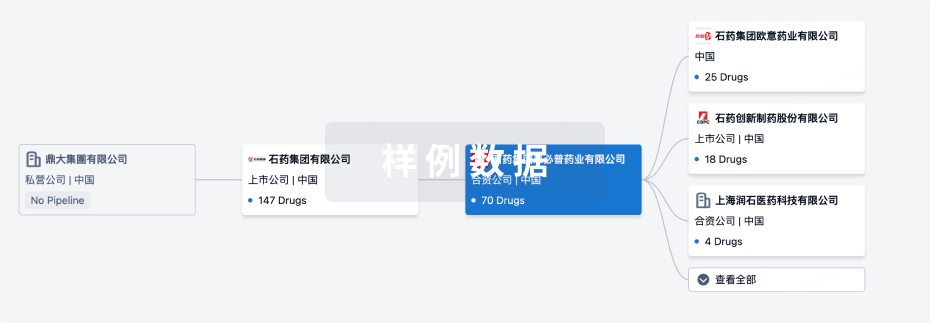

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年08月13日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

4

1

临床1期

临床2期

1

1

其他

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

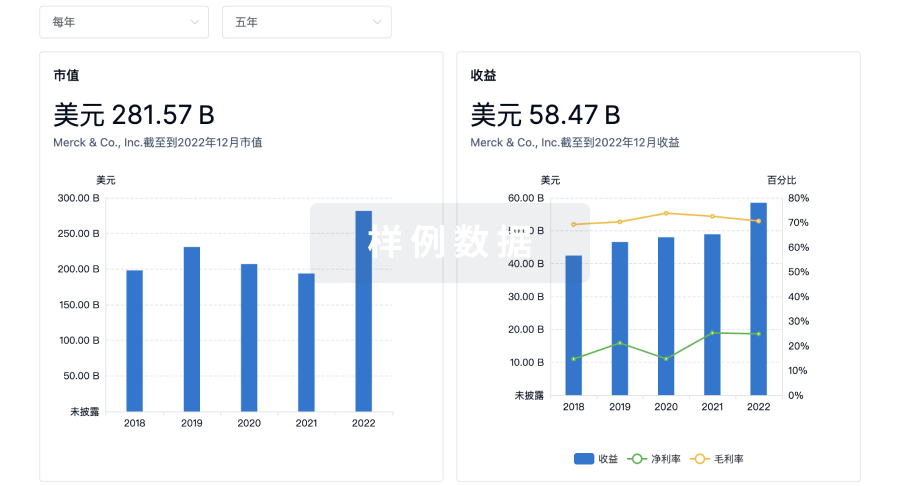

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用