预约演示

更新于:2025-05-21

Nanjing Genscript Biotechnology Co., Ltd.

更新于:2025-05-21

概览

标签

肿瘤

其他疾病

免疫系统疾病

融合蛋白

抗体

单克隆抗体

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 抗体 | 1 |

| 融合蛋白 | 1 |

| 单克隆抗体 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| Ang2 x RTKs | 1 |

| CD3(T细胞表面糖蛋白CD3复合体) | 1 |

| PIVKA-II(异常凝血酶原) | 1 |

关联

3

项与 南京金斯瑞生物科技有限公司 相关的药物CN115850495

专利挖掘靶点 |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段药物发现 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

WO2024199454

专利挖掘靶点 |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段药物发现 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

CN117083305

专利挖掘作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段药物发现 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

100 项与 南京金斯瑞生物科技有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 南京金斯瑞生物科技有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

279

项与 南京金斯瑞生物科技有限公司 相关的新闻(医药)2025-05-15

·赛柏蓝

作者 | 凯西责编 | 遥望一个全新的造富赛道。5月15日,合成生物概念股走高,科伦药业子公司川宁生物涨停,芭薇股份、拓新药业、金达威、欧康医药、蔚蓝生物等企业跟涨。01坐拥3家总市值超千亿上市公司科伦药业刘革新开启第四次创业几天前,科伦药业董事长刘革新亲自代言自家产品Kyokawa麦角硫因口服胶囊的视频冲上热搜。5月14日,刘革新通过公众号科伦永年大健康发布公开信宣布,选择抗衰老赛道,开启科伦药业、科伦博泰、科伦川宁生物三次创业之后的第四次创业。来源:科伦永年大健康公众号科伦永年表示,科伦集团决心在三至五年的时间内实现“预防医学”与“治疗医学”等强的格局。科伦药业在2024年11月以2000万元的注册资本设立科伦永年,后者的经营范围包括:食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品生产;出口监管仓库经营等。目前科伦永年负责麦角硫因等大健康产品的销售,通过科伦永年大健康公众号可以直达任意club小程序购买这款产品。进入到下单阶段可以看到,这款产品原产于日本,属于跨境产品,购买需提供真实姓名、身份证号等信息。产品介绍显示,Kyokawa麦角硫因口服胶囊由科伦永年携手拥有235年历史的日本老牌药企推出,一瓶60粒,每粒30mg,按照每日1-2粒的服用方法,可服用1-2个月,目前定价1499元。来源:科伦永年大健康公众号在川宁生物官网上,麦角硫因出现在了化妆品原料、食品保健品原料的分类中,据企业介绍,麦角硫因具有清除自由基和维护线粒体功能的抗氧化功效,并且能显著降低细胞内ROS含量,上调Sirtuin1和6蛋白表达,从而发挥抗衰老作用。赛柏蓝浏览淘宝、京东等电商平台发现,麦角硫因类产品的选择不少,价格在几百到上千不等。来源:京东更偏消费的产品属性直接影响着企业的营销打法,比如科伦永年大健康目前一举布局了小红书、抖音、快手、微博等媒体矩阵,对于C端传播的重视不言而喻。在5月6日的投资者关系活动中,科伦药业称,抗衰老产品的原料由川宁生物提供,成品属于科伦药业。在活动现场,刘革新进一步表示,科伦已经决定挺进大健康赛道。“近六成企业持续增长的动力来自于开创并主导一个新品类,并逐渐成为这个行业的领导者。”刘革新称,科伦七年以前就开始挺进大健康产业赛道,聚焦抗衰长寿因子——麦角硫因,并首先实现原料的绿色规模化量产和商业化应用。川宁已经量产、准备投产以及在研的抗衰老产品多达十余个。抗衰老是最具确定性和最具成长性的新赛道,保健品业务属于科伦药业。02从仿制转身创新的代表企业新旧接棒下的科伦药业较之聚焦创新药的科伦博泰,布局“生物发酵、合成生物”的川宁生物,面临集采挑战、大输液业务增长压力的科伦博泰,确实更需要新的产品。在医药行业,科伦药业一直被视为国内从仿制向创新转型较为成功的代表型企业。然而和很多处于转型期的企业一样,科伦药业也面临创新业务营收贡献不足以抵消原有管线收入下降的隐忧。在4月30日的投资者关系活动中,科伦药业表示,科伦药业的收入来源主要包括输液、仿制药、川宁生物和创新药。近年仿制药集采导致收入下行,而川宁生物的收入增长及创新药物的收入放量,占公司整体营收的比重不高,目前还不足以抵消因输液和仿制药集采带来的收入下降。不过,华源证券指出,大输液行业经过多年市场充分竞争,国内格局已经较为稳定,目前国内大输液厂家主要为科伦药业、石四药集团、辰欣药业、华润双鹤、华仁药业等,估算5家头部企业2023年销量占比约80%(其中科伦药业占比约40%)。供需方面,近年来“限抗令”、门诊输液限制以及疫情扰动,对行业短期市场供需产生扰动,从长期来看,大输液作为基础用药,且中国目前处于老龄化大背景下,预计大输液行业中长期需求为稳健向上趋势。2024年,科伦药业实现营业总收入218.12亿元,同比增长1.67%;实现归属于上市公司股东的净利润29.36亿元,增长19.53%,其中——输液实现销售收入89.12亿元,同比下降11.85%;非输液药品销售收入41.69亿元,同比增长5.41%;抗生素中间体及原料药实现营业收入58.56亿元,同比增长20.90%;创新药销售实现零的突破,芦康沙妥珠单抗(佳泰莱®)和塔戈利单抗(科泰莱®)等累计实现销售5,169.37万元。进入2025年第一季度,科伦药业营收43.9亿元,同比下降29.4%;归母净利润5.84亿元,同比下降43.1%,在国采影响及输液市场需求回落的背景下,科伦的输液和非输液管线均有下滑。科伦博泰、川宁生物的表现则相对稳健。科伦博泰的创新药商业化已逐步开展,从去年11月下旬至今,已有3款产品5个适应症陆续获批,主要围绕乳腺癌、肺癌、消化道三个最大的瘤种。TROP2 ADC及其他首发产品具备竞争格局优势,针对在中国市场的商业化,未来几年不断有产品获批以及更多适应症获批,面向大的肿瘤市场,对销售情况具有信心。自免是科伦博泰于肿瘤适应症之外重点布局的适应症之一。比如靶向TSLP mAb, 该管线已与Windward Bio达成对外授权合作。2024年,川宁生物整体经营情况向好,实现营收57.58亿元,同比增长19.38%;其中硫氰酸红霉素占32.35%;头孢类中间体占24.96%,青霉素类中间体实现主营业务收入占比41.95%,其他产品占比0.74%。川宁生物三大主要抗生素中间体需求比较旺盛,2025年一季度总体销售量和去年同期基本持平,每年正常的行业内需求增速大约为4%-5%。由于政策壁垒、环境壁垒、资金壁垒、人才壁垒、技术壁垒等因素的影响,科伦药业预计抗生素中间体行业竞争格局会处在相对稳定的状态,此外,川宁生物还将不断技术升级,提高边际产量。03造富赛道热度升温多家企业率先布局最近引发普遍关注的一则消息“西北大学副校长范代娣,成陕西首富”背后潜藏的正是合成生物学赛道。范代娣创立的重组胶原蛋白第一股巨子生物就是以专有的合成生物学技术为核心,设计及开发重组胶原蛋白、稀有人参皂苷及其他生物活性成分。继DNA 双螺旋发现所催生的分子生物学革命和人类基因组计划实施所催生的基因组学革命之后,合成生物学被称为第三次生物技术革命。根据Arthur D. Little分析,2022-2030年全球合成生物学市场规模CAGR可达24%,从2023年约155亿美元增至2030年的700亿美元以上。从 Arthur D. Little的2023年全球专家调查看,医疗保健与生命科学(26%)是合成生物学最适用领域,其次是食品农业(21%),以及工业、制造业、化学品和材料(18%)。据前瞻产业研究院统计,国内布局合成生物学的企业还有凯赛生物、华恒生物、华熙生物、华大智造、金斯瑞、蓝晶微生物、恩和生物、瑞德林生物、微构工厂、新格元生物、酶赛生物等。从小试放大到规模化生产是合成生物学面临的最大难点之一。川宁生物在2024年年报中称,其是目前业内为数不多的完成了合成生物学从选品—研发—大生产的企业。目前,川宁生物已有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、依克多因、角鲨烷、肌醇、植物鞘氨醇、PHA等多个产品进入生产、销售阶段,是国内首批实现产品交付的合成生物学企业。来源:川宁生物2024年报合成生物学产业链分为上、中、下游三个环节。东兴证券进一步分析称,合成生物学越往上游产品,其成本边际越突出,更注重经济上的代替;合成生物学的最终价值则兑现在下游的产品,其应用实现了各类产物从无到有,有稀到多,从贵到廉的突破。从玻尿酸、重组胶原蛋白的价值链分布来看,其终端零售价格往往是原料的数十倍,如果企业只是解决了生产问题,作为原料的供应商,其获得的商业价值有限,因此企业普遍主动向下游延伸,获得更高的价值。而下游的关键突破在于产品的认证注册和品牌销售。崭新的技术赛道下又将上演怎样的造富神话?END内容沟通:郑瑶(13810174402)

2025-05-08

·医药魔方

从2015年起的药政改革,加上资本涌入,让中国的创新药市场插上了一双翅膀,科创板和港股18A更是送来春风,一直到2022年都处于飞速增长时期。也就是这短短7年时间,中国创新药市场在混沌之中经历了萌芽、摸索乃至腾飞,彼时一切都是那么美好。而从2023年开始的寒冬,算是开启了行业周期性调整,而这也是全行业第一次经历,绝大多数都没有经验。或许,也就是少数几家CRO曾经历过2008年金融危机还有点印象,但影响有限,毕竟那时候中国的CRO行业体量还很小,在全球新药研发领域的参与度还很低,即便是在国内也属于新生事物,知之者甚少。这个周期到底有多久?这是经常被谈论的话题。奈何,身处于强监管的医药行业,深受国内外政策环境影响。贸易摩擦、资本寒冬、医保控费,无不严重制约着行业的上行通道,加上IPO收紧也让奉为“创新活水”的资本市场处于观望之中。严格来说,CRO行业在2024年成功实现上市的企业只有益诺思一棵独苗。同为2023年成功过会的迈百瑞和六合宁远都黯然撤回申请。此外,以云端软件为特色的太美医疗屡败屡战之后,终于在港股成功上岸,其中数字化服务在SMO和PV领域的应用为临床试验提升效率。而同样屡败屡战的珈创生物,继上海科创板和深圳创业板之后,再度折戟北交所,目前依然在全国股转系统挂牌,不知道会不会尝试港交所。晶泰科技,从AI晶型研究为起点,经过10年打拼终于凭借新路径港股18C成功实现IPO,如今也从医药研发和自动化不断向其他领域延伸,将AI应用于包括新能源、新材料以及农业等多种行业。因此,晶泰或许更倾向于定位于科技公司,而非局限于医药行业。目前也就只有海金格和百奥赛图两家还处于上市进程,十分单薄。鉴于当前的政策环境,2025年如果有CRO提交IPO申请,那可真称得上“孤勇者”了。2024年终止IPO申请的CRO包括百英生物、都正生物、熙华检测、百诺医药、海纳医药、云舟生物等等很多家。在看到IPO无望后,被并购成为资本退出的最佳选项。于是,奥浦迈收购澎立生物,以及成都先导收购海纳医药,这样的交易浮出水面。这两起收购案会以何种估值达成,将是CRO行业未来一段时间里的参照标杆。鉴于披露信息有限(或无法判断相关员工人数,或未披露净利润,或财务数据缺失年份较多),无法进行横向比较,故此次挑选35家CRO进行盘点。国内49家CRO上市公司说明略过,可查阅往年介绍。特别指出,本文所指GLP是指中国国家药监局批准的GLP资格认证。以下就简单整理了35家上市和准上市公司的2024年业绩,大家可以做横向比较,并分析各家公司在行业内所处位置。2024年35家上市公司业绩(单位:万元)2020-2024年35家上市公司人均指标对比单位:万元说明:1)员工单位:人;金额单位:万元人民币;2)数据全部来自各公司年报、招股说明书、公司公告和新闻;3)方达和金斯瑞财务数据以美元计,2020年到2024年分别按汇率6.8996,6.4512,6.7208和7.0467和7.1217折算为人民币;4)药明合联人均数据只计算2022年到2024年三年;▌综合型1药明系(药明康德+药明生物+药明合联)的寡头地位依然无可撼动。基于上述35家上市公司的数字,药明系还是牢牢占据着半壁江山,具体来说是三分之一的从业人员,贡献了半数收入,以及高达八成的净利润。即便遭受地缘因素的打压,药明系韧劲十足,具体来说:药明康德连续3年将收入稳定在400亿元,虽然已经不能像之前那样高速增长,但随着员工数量从顶峰时期2022年4.4万人减少到2024年不足4万人,其人均产出和人均利润持续上升,呈现高质量发展态势;药明生物也进入低速增长通道,而剥离出来的优质资产药明合联,趁着ADC产能需求的风口,接过高速增长的接力棒,重现早年间母公司的业绩奇迹。药明系的海外收入占比依然保持高比例,事实表明全球医药产业链脱钩并非易事。康龙化成则稳坐第二把交椅,连续3年收入稳定在百亿元规模,归母净利润更是连续5年稳定在十几亿元档次,员工人数也继续保持2万人。与以上龙头企业从业绩上展现出韧劲不同的是,以下3家在规模上低一个数量级,业绩仍在下滑,巧合的是都在张江。睿智医药7年来收入首次跌破10亿元,或许这就是领导层频繁更迭所带来负面影响的量化体现,不过好在大部分收入主要依靠海外,且长期积累的客户基础,依然有望重整旗鼓。与睿智医药恰恰相反的是,美迪西主要依靠国内客户,特别是Biotech;由于国内融资环境仍困难,正如去年所说的那样,2024年业绩继续大幅下滑,目前大力开拓海外业务,以求扭转境内外收入比例,但尚需时日;维亚生物受资本拖累最为明显,一方面引以为傲的EFS模式受到投资环境影响未能达到预期,另一方面承受着巨大的可转债包袱;随着引入新的投资人解决可转债危机后,业绩出现好转,至少净利润已经扭亏为盈了。维亚以其在靶点研究领域的实力,依然是全球源头创新的重要一环。尽管北美地区的收入比例提升,但由于利润率下降,造成方达控股的收入、净利润减少,人员也同步减少;好消息是苏州基地获批国内GLP认证,进一步完善安评能力。成都先导在收入、净利润和人员上均有所增长,尤其是归母扣非净利润有了大幅度增长,而在去年归母净利润主要来自于政府补贴。其欲通过收购在2024年终止IPO的海纳医药,将向产业下游延伸,值得关注。综合型1类CRO侧重于创新药早期研发,受政策环境的影响,还在承受压力。不过显然,药明系和康龙化成这样巨头,凭借规模优势,看出来已经经受住考验,开始稳中有升,虽然大部分情况下已经很难实现早年间的高速增长。而其他家规模相对较小,普遍还需要时间实现恢复,但多少也能看到一些向好的迹象。▌综合型2以及化药CMC这类公司充满本土元素,特别是借助MAH政策,为B证企业开发了大量仿制药,在短暂的窗口期颇有收获。同时也在努力向创新药转型,可以说业务也是十分多元化,还有中药,甚至宠物药等业务板块。值此“722”十周年之际,深受影响的博济医药也迎来了上市十周年,虽然未能抓住前些年创新药的风口,倒也躲过了资本寒冬带来的影响,反而走出了独有的特色,包括承接了中药研发政策红利所带来的机遇。另一个老牌子华威倒处于不温不火的状态之中。而新兴力量阳光诺和、百诚医药、万邦医药不得不面对仿制药市场收缩的挑战,净利润有所下滑。有些仿制药CRO则是在MAH制度下逐步转型为制药公司,自有品种陆续获批实现销售盈利,故而不再讨论。▌化学CDMO在这类企业中,只有皓元医药的日子是最好的,实现收入、净利润和人员同步增长,主要还是源于其在化学试剂和工具化合物的坚实基础,以及早年间在Linker-Payload方面的布局随着ADC风口来临从而占据较大市场份额。同为获得新冠百亿订单的凯莱英和博腾股份,虽然还在下跌,但从2025年一季度表现来看逐渐脱离了大订单的大喜大悲,开启了再出发模式,尤其是都在大力开拓合成大分子以及ADC偶联业务,相较之下,凯莱英略胜一筹。九洲药业同样也在下滑之中。已经被皓元医药超过的药石科技,似乎开始缓过来了。泓博智源增收不增利,核心业务药物发现保持增长,而寄予厚望的工艺开发业务仍然难以支撑。金凯生科在上市第一年的业绩差强人意,与上市前的优秀表现形成鲜明反差。▌生物CRO+CDMO药明生物与药明合联不再赘述。金斯瑞2024年10月对传奇生物解除合并,此前的净利润都受到细胞疗法研发高额开支拖累。义翘神州的收入和净利润都在萎缩。CGT第一股和元生物和培养基第一股奥浦迈都是增收不增利,整体体量较小,应对市场变化的实力还需要慢慢养成。相比之下,奥浦迈的培养基业务开始进入收获期,同时公司也在通过并购扩展新业务,澎立生物并购案值得关注。而CGT领域就靠融资续命,短期内和元生物仍然面临困难。屡败屡战的珈创生物,业务单一且行业整体遇冷,业绩下滑在意料之中。▌药理毒理昭衍新药依然是中国最大的GLP机构,收入和净利润双双下滑;益诺思则是增收不增利;加上美迪西表现出的颓势,都印证了早期研发市场萎靡。同为实验动物企业,集萃药康收入和净利润双双下滑,南模生物略好些,收入略有增长,净利润实现扭亏为盈。▌临床泰格作为临床CRO老大,员工数量首次突破一万,但收入和净利润同步下滑。规模较小的诺思格虽然收入增长,但净利润是减少的,但对于公司来说一个好消息是顺利解决了一场重大诉讼。普蕊斯是SMO第一股,收入和员工数量保持低速增长,但净利润出现减少。在看完2024年各家上市公司的表现之后,更需要把时间维度拉长到过去5年,来回顾一下整个行业的发展趋势。2020-2024年35家上市公司合并指标对比单位:万元从上表可以看出CRO行业从2020年到2022年一直保持高速发展,且呈现加速度的趋势。不过到了2023年增速来了一个急刹车,整体基本上与2022年持平。2024年,除了因为人员减少而导致人均产出略有提升之外,其余各项指标可谓全面下滑,净利润率更是近几年最低。而对于个人而言,过去这一年的普遍感受是“活干得多了,钱挣得少了”,也有一部分人在想“有活干就不错了,好歹有碗饭吃”。从人员数量来看,2024年又比2023年有所减少,貌似并不像大家直接感受到的裁员潮。不过,考虑到以往几年30%左右的人员增幅,加上近几年每年超过1000万应届生,原本是解决就业大户的CRO行业,如果能保持基本用人稳定,也算是功德无量了。在当前市场环境下,CRO行业唯有砥砺前行,才能穿越周期。或许在经历了这次完整周期之后,也就能真正认清行业发展的本质,从而找准稳健的发展通道,也能在全球创新药研发生态圈里稳稳扎根。推荐阅读重磅奖项申报 | 中国生物医药产业十年荣耀奖——行业引领CRO/CDMO公司CRO至暗时刻:38家上市企业业务和财务数据对比CRO最后盛宴:37家上市企业业务和财务数据对比CRO高速成长:37家上市企业业务和财务数据对比CRO持续向好:29家上市公司业务和财务数据对比CRO稳如磐石:25家上市公司业务和财务数据对比CRO稳步增长:41家上市公司业务和财务数据对比CRO持续火爆:44家上市公司业务和财务数据对比CRO繁荣背后:16家上市公司业务和财务数据对比Copyright © 2024 PHARMCUBE. All Rights Reserved.欢迎转发分享及合理引用,引用时请在显要位置标明文章来源;如需转载,请给微信公众号后台留言或发送消息,并注明公众号名称及ID。免责申明:本微信文章中的信息仅供一般参考之用,不可直接作为决策内容,医药魔方不对任何主体因使用本文内容而导致的任何损失承担责任。

IPO并购

2025-05-01

·药事纵横

声明:因水平有限,错误不可避免,或有些信息非最及时,欢迎留言指出。本文仅作医疗健康相关药物介绍,非治疗方案推荐(若涉及);本文不构成任何投资建议。4月28日,金斯瑞发布公告宣布金斯瑞蓬勃生物(Probio Cayman)发生股权转让,高瓴资本及其联合体持有的蓬勃生物3亿股A类优先股将以约17亿港元转让给金斯瑞及其全资控股子公司,股权转让基于蓬勃生物整体估值16.84亿美元。本次交易的3亿股份可回溯到2021年8月19日,高瓴资本以1.5亿美元(约合12亿港元)收购蓬勃生物3亿股A类优先股,同时获得认股权证。交易完成后,金斯瑞对Probio Cayman的间接持股比例将从71.72%提升至85.09%。此次收购将强化金斯瑞在CDMO领域的技术积累和市场竞争力,并有望通过Probio Cayman与礼新医药的合作(如PD-1/VEGF双抗项目)进一步拓展收入来源。截至4月28日收盘,金斯瑞股价报11.14港元,年初至今累计涨幅约12.98%,市值约241.63亿港元。其市盈率(TTM)为1.05,显示市场对其未来盈利潜力存在较高预期。金斯瑞蓬勃生物是金斯瑞生物科技股份有限公司旗下的生物医药CDMO业务。金斯瑞蓬勃生物拥有一站式生物药研发生产平台,致力于为基因和细胞治疗药物、疫苗及生物药发现、抗体蛋白药物等提供从靶点开发到商业化生产的端到端CDMO服务。参考资料:公司公告

疫苗并购细胞疗法

100 项与 南京金斯瑞生物科技有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

100 项与 南京金斯瑞生物科技有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

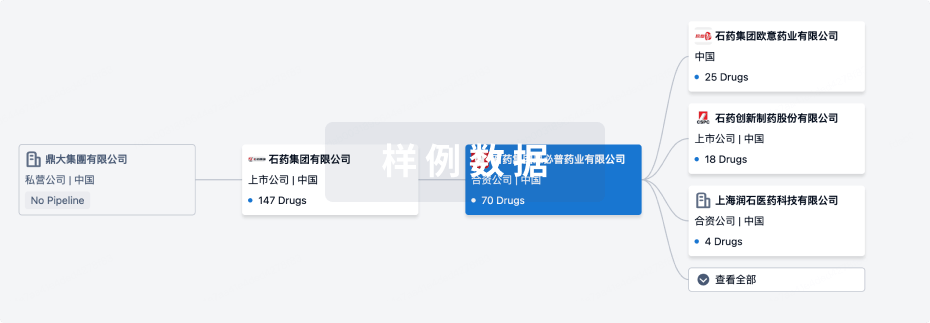

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月02日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

3

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

CN117083305 ( Ang2 x RTKs )专利挖掘 | 血管疾病 更多 | 药物发现 |

WO2024199454 ( CD3 )专利挖掘 | 肿瘤 更多 | 药物发现 |

CN115850495 ( PIVKA-II )专利挖掘 | 肝病 更多 | 药物发现 |

登录后查看更多信息

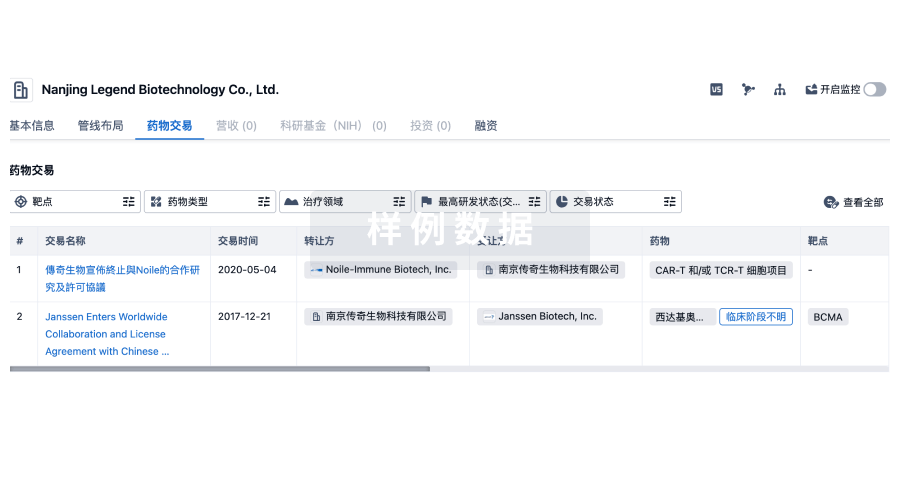

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

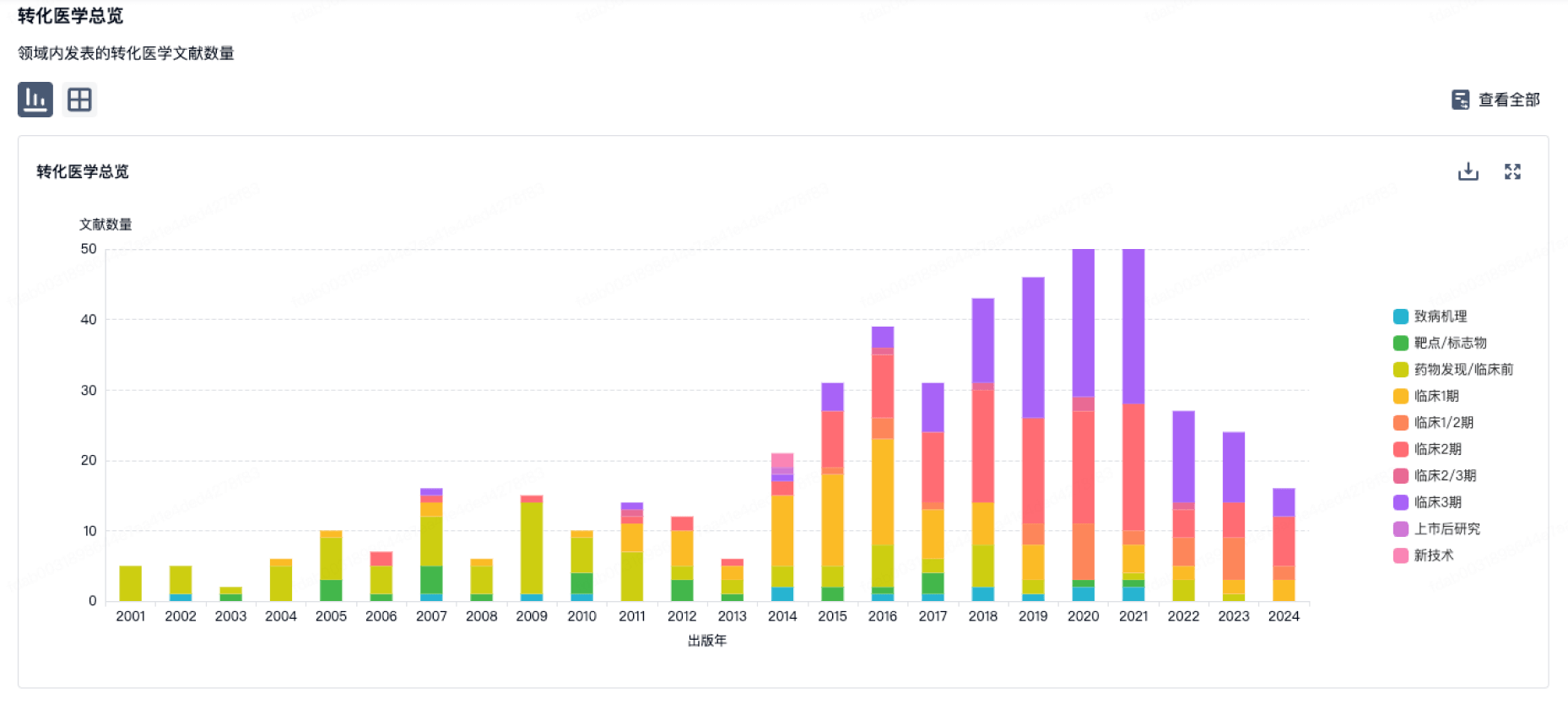

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

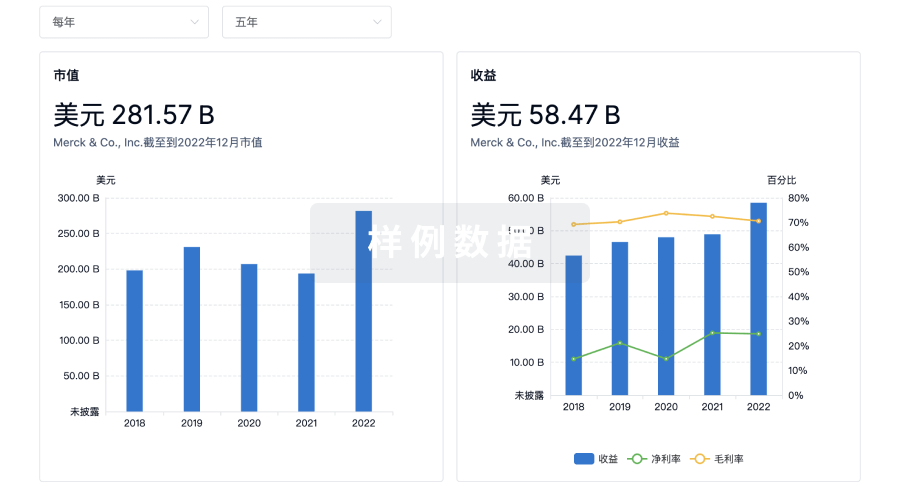

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

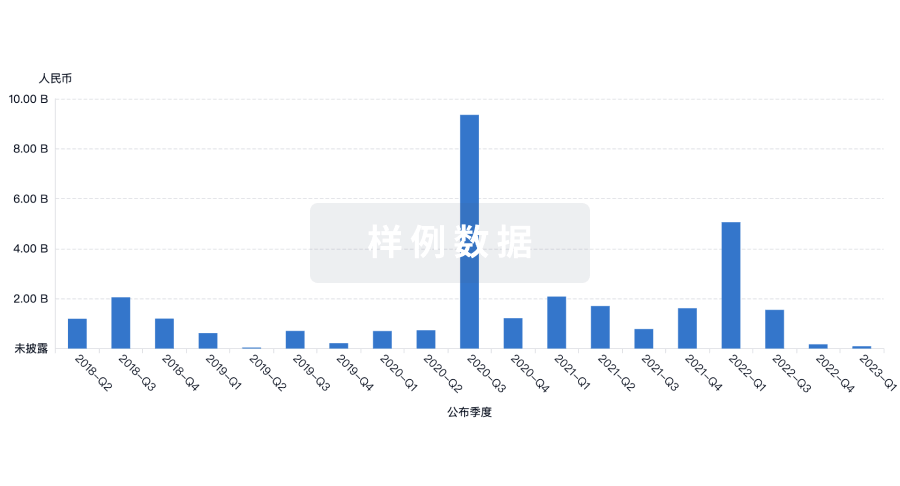

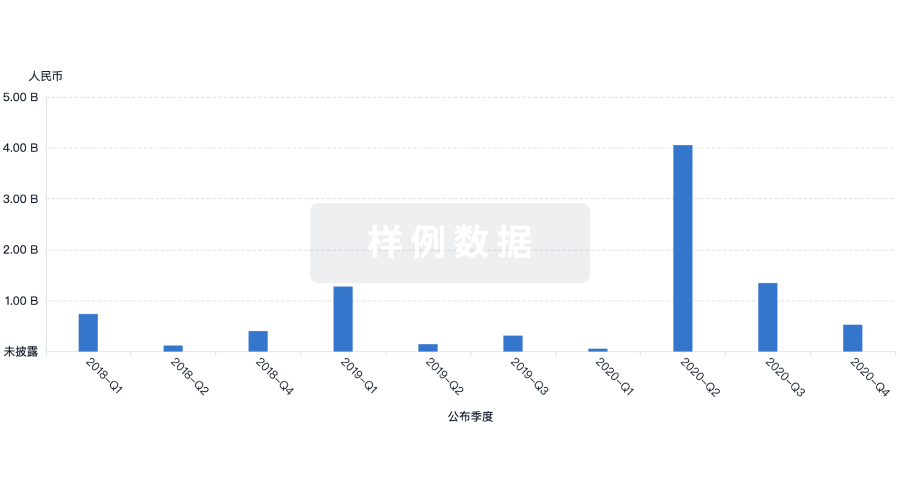

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用