预约演示

更新于:2025-05-31

BA-1106

更新于:2025-05-31

概要

基本信息

原研机构 |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床1期 |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

关联

1

项与 BA-1106 相关的临床试验NCT05650242

An Non-randomized Open-label, Multicenter Phase 1 Study to Evaluate Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Preliminary Efficacy of BA1106 in Participants With Advanced Solid Tumors

This is an open label Phase 1, First in Human trial designed to evaluate the safety, tolerability pharmacokinetics, preliminary efficacy of BA1106 in participants with advanced solid tumors.

开始日期2023-01-31 |

申办/合作机构 |

100 项与 BA-1106 相关的临床结果

登录后查看更多信息

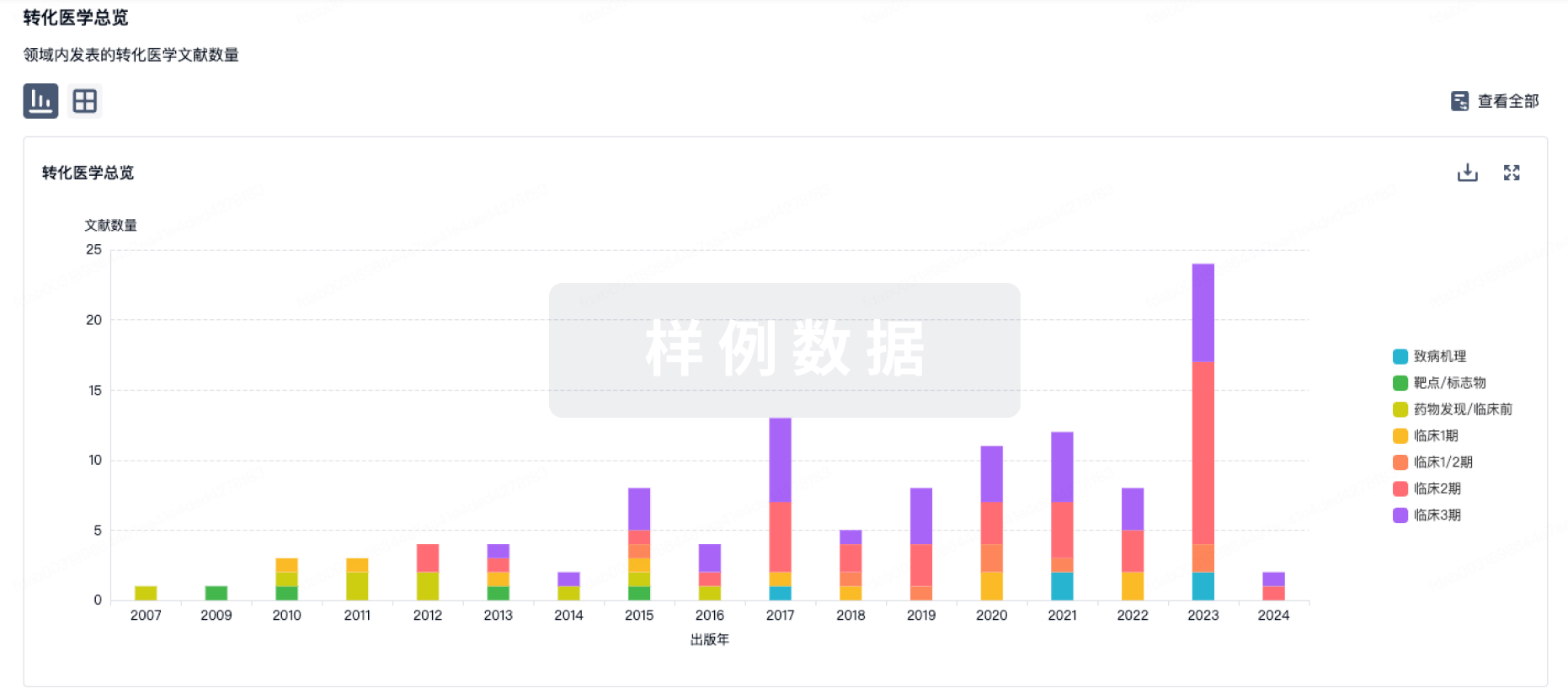

100 项与 BA-1106 相关的转化医学

登录后查看更多信息

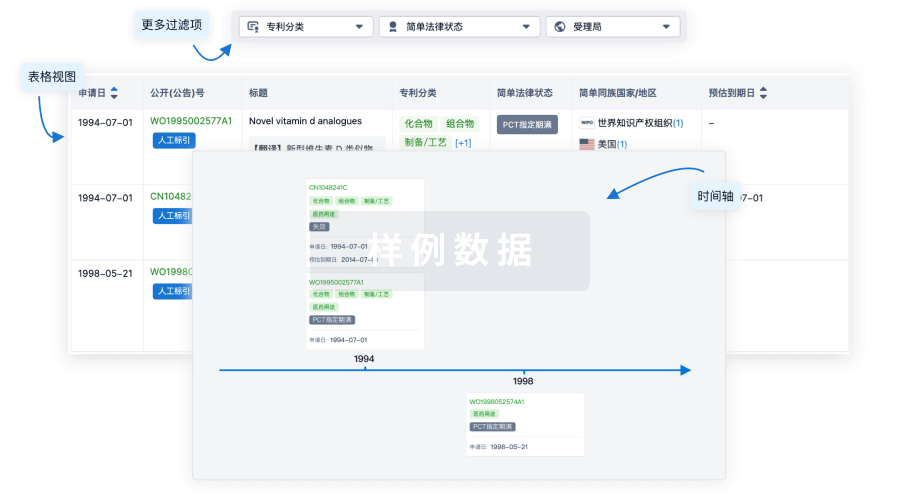

100 项与 BA-1106 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

20

项与 BA-1106 相关的新闻(医药)2025-04-29

·博安生物

博安生物宣布,其自主开发的非IL-2阻断型抗CD25创新抗体BA1106的早期临床研究进展亮相2025年美国癌症研究协会(AACR)年会。BA1106为国内首个进入临床阶段并用于治疗实体瘤的非IL-2阻断型抗CD25创新抗体,其在中国的临床研究正在积极推进中。调节性T细胞(Treg)是肿瘤微环境中的重要免疫抑制细胞,抑制T细胞等多种免疫细胞的抗肿瘤效果,其广泛存在于各种肿瘤组织中,包括宫颈癌、肾癌、卵巢癌、黑色素瘤、胰腺癌、肝细胞癌、胃癌及乳腺癌等,高Treg水平与生存负相关。CD25(白介素-2受体α亚基,IL-2Rα)在Treg中高表达,是一种高潜的广谱性抗肿瘤免疫治疗靶点,靶向CD25可以清除Treg、增强T细胞抗肿瘤效果。当前CD25抗体的开发面临两大难题:一是CD25在效应T细胞(Teff)中低表达,高活性的CD25抗体在清除Treg的同时可能误清除Teff;二是其他公司开发的抗CD25抗体通常阻断IL-2的信号通路,降低T细胞抗肿瘤活性。BA1106从分子设计上解决了上述两大难题。BA1106在体外活性研究中展现出“适度”的ADCC效应,既能清除CD25高表达的Treg,解除免疫抑制,又能保留CD25低表达的Teff,这一过程不会干扰IL-2信号通路,使Teff发挥免疫作用。此次在AACR年会上发布的研究为一项多中心、开放标签的首次人体1期临床试验的早期研究结果。至数据截止时间,31例复发难治晚期实体瘤患者接受了至少一次BA1106治疗,研究结果显示:■BA1106具有覆盖多种实体瘤的潜力:在31例经过多线治疗的转移性实体瘤患者中,观察到BA1106治疗多种实体瘤后病灶缩小,并长期稳定,最长治疗时间已超1年,获益患者既往均接受过免疫治疗后疾病进展;■BA1106药效学指标与机制相适应:观察到预期的外周血Treg减少,Teff与Treg的比值升高倍数显著,且未观察到对Teff的杀伤,具有优异的药效学特征;■BA1106展现出良好的安全性和耐受性:至最高1.2mg/kg剂量组未达到最大耐受剂量(MTD),也未出现与治疗相关的严重不良事件(SAE);BA1106的SAE、治疗相关不良事件(TRAE)和皮肤毒性较低,与适度的Treg杀伤有关;■BA1106的PK特征良好,免疫原性低,抗药物抗体(ADA)检测结果均为阴性。此外,BA1106临床前研究亦显示其对于早期和晚期肿瘤模型均有较好的治疗效果,且与PD-1抑制剂联用表现出良好的协同效应。研究结果已发表于《Nature》杂志子刊《Scientific Reports》1。博安生物研发总裁兼首席运营官窦昌林博士表示:“Treg对肿瘤免疫有明确的负调控作用,是多种实体瘤预后不良的重要因素,消除Treg是当前肿瘤免疫治疗的热点。现有研究数据表明,BA1106清除Treg同时未影响Teff,早期单药临床已经观察到初步疗效,具有覆盖多种实体瘤的潜力,与独特抗体设计下‘适度’的Treg杀伤活性有关。BA1106与PD-1抑制剂(BA1104,纳武利尤单抗)的联合治疗临床试验已获批准,将在免疫耐药和免疫初治的特定实体瘤中逐步探索,未来更值得期待。”关于博安生物博安生物(6955.HK)是一家全面综合性生物制药公司,专业从事生物药开发、生产和商业化,专注于肿瘤、自身免疫、眼科和代谢疾病。公司的新药发现活动围绕多个平台展开,包括全人抗体转基因小鼠及噬菌体展示技术平台、双特异T-cell Engager技术平台、抗体药物偶联(ADC)技术平台及细胞治疗平台。博安生物拥有完整的涵盖抗体发现、细胞株开发、上游及下游工艺开发、分析及生物分析方法开发、技术转移、非临床研究、临床研究、法规与注册及商业化规模生产的全整合型产业链。在细胞治疗领域,博安生物聚焦新一代增强型及可调控T细胞治疗技术,研发更安全、有效、可负担的细胞治疗产品。目前,博安生物已有三款产品获批上市,两款产品正处于上市许可申请的审评阶段,另有多个具有国际知识产权保护的创新型生物药和生物类似药的在研产品组合。公司荣获“国家高新技术企业”和国家级专精特新“小巨人”企业认定,并拥有“山东省省级新型研发机构”、“山东省工程研究中心”及“山东省企业技术中心”等省级技术平台。除了在中国,博安生物也在包括美国、欧洲和日本在内的海外市场从事生物药产品开发。基于差异化的产品组合以及不断成熟的商业化能力,博安生物已构建起覆盖“研发-生产-商业化”的全产业价值链运营体系,为其长期的高质量发展奠定坚实基础。参考文献:1.Song D, Liu X, Dong C, et al. Two novel human anti-CD25 antibodies with antitumor activity inversely related to their affinity and in vitro activity. Sci Rep. 2021;11(1):22966. Published 2021 Nov 25. doi:10.1038/s41598-021-02449-y

AACR会议临床结果临床1期

2025-04-01

·博安生物

博安生物宣布,其自主开发的非IL-2阻断型CD25创新抗体BA1106相关研究进展入选2025年美国癌症研究协会(AACR)年会。BA1106为国内首个进入临床阶段的、用于治疗实体瘤的非IL-2阻断的抗CD25创新性抗体,当前在中国正在积极推进临床研究。AACR年会是全球创立最早、规模最大的癌症研究会议之一,该会议致力于探索癌症各个领域的最新发现,并着重展示来自全球研究机构和顶尖医学专业人士的研究成果。此次会议将于2025年4月25日至30日在美国芝加哥举行。BA1106的相关研究进展入选本届AACR年会,体现了全球顶尖研究机构对公司创新能力的关注和认可。BA1106研究进展的发布信息如下:抗CD25单抗(BA1106)用于晚期实体瘤患者的初步安全性及有效性结果:首次人体试验Preliminary safety and efficacy results of an anti-CD25 monoclonal antibody (BA1106) in patients with advanced solid tumors: The first-in-human study摘要编号:9392分会场标题:First-in-Human Phase I Clinical Trials 1位 置:Poster Section 49海报板编号:12摘要展示编号:CT067展示时间:2025年4月28日下午2点-5点关于博安生物博安生物(6955.HK)是一家全面综合性生物制药公司,专业从事生物药开发、生产和商业化,专注于肿瘤、自身免疫、眼科和代谢疾病。公司的新药发现活动围绕多个平台展开,包括全人抗体转基因小鼠及噬菌体展示技术平台、双特异T-cell Engager技术平台、抗体药物偶联(ADC)技术平台及细胞治疗平台。博安生物拥有完整的涵盖抗体发现、细胞株开发、上游及下游工艺开发、分析及生物分析方法开发、技术转移、非临床研究、临床研究、法规与注册及商业化规模生产的全整合型产业链。在细胞治疗领域,博安生物聚焦新一代增强型及可调控T细胞治疗技术,研发更安全、有效、可负担的细胞治疗产品。目前,博安生物已有三款产品获批上市,两款产品正处于上市许可申请的审评阶段,另有多个具有国际知识产权保护的创新型生物药和生物类似药的在研产品组合。公司荣获“国家高新技术企业”和国家级专精特新“小巨人”企业认定,并拥有“山东省省级新型研发机构”、“山东省工程研究中心”及 “山东省企业技术中心” 等省级技术平台。除了在中国,博安生物也在包括美国、欧洲和日本在内的海外市场从事生物药产品开发。基于差异化的产品组合以及不断成熟的商业化能力,博安生物已构建起覆盖“研发-生产-商业化”的全产业价值链运营体系,为其长期的高质量发展奠定坚实基础。

AACR会议细胞疗法抗体药物偶联物

2025-03-27

·博安生物

博安生物(6955.HK)今日发布2024年全年业绩情况及最近业务进展。报告期内,公司实现营业收入7.3亿元(人民币,下同),同比增长17.5%;毛利5.4亿元,同比增长32.7%,毛利率大幅提升8.6个百分点至74.7%;EBITDA转正为1.8亿元,同比大幅增加2.0亿元;净利润转正为7319万元,同比大幅增加1.9亿元并首度实现自然年的全年盈利。 强大的商业化能力,助力博安率先盈利博安生物的产品组合以兼顾“创新质量”和“风险均衡”为特点,通过生物类似药率先进入商业化阶段,迅速实现自我“造血”的同时也为创新药的开发提供资金支持。当下,首批研发成果的收获期已至,公司凭借强大的商业化能力加速推动这些产品的市场价值转化,成为当下国内为数不多已实现年度盈利的生物科技公司。博优诺®(左)、博优倍®(中)、博洛加®(右)报告期内,3款已上市产品合计实现销售收入6.9亿元,占当期总收入的95%。其中:2款产品博优诺®(BA1101,贝伐珠单抗)和博优倍®(BA6101,地舒单抗60mg)合计覆盖全国约3000家医疗机构和商业终端。公司与合作伙伴青岛国信制药强强联合,推动博优倍®的销售额较2023年增长近3倍。第3款产品博洛加®(BA1102,地舒单抗120mg)于2024年5月在中国获批上市用于治疗骨巨细胞瘤,商业化矩阵持续扩容。以创新力构筑中长期高速增长“护城河”“立足创新、服务全球患者”是博安生物的核心发展战略。公司基于3大技术平台——抗体药物偶联(ADC)技术平台、双特异T-cell Engager技术平台、全人抗体转基因小鼠及噬菌体展示技术平台,开发具有First-in-Class(同类首创)、Best-in-Class(同类最优)潜质的创新生物药,为公司的中长期高速发展构筑竞争优势。当前,公司已有2款ADC、1款双抗、2款单抗在研药物处于1/2期临床阶段。重点品种包括:●BA1302(抗CD228 ADC):是全球唯一处于临床阶段的靶向CD228的创新型ADC药物,中国处于1期临床阶段;在美获得治疗肺鳞癌和胰腺癌孤儿药资格●BA1301(抗Claudin18.2 ADC):在中国处于1期临床阶段,在美国获得治疗胃癌和胰腺癌的孤儿药资格;●BA1106(非IL-2阻断型抗CD25抗体):是国内首个进入临床的、用于治疗实体瘤的抗CD25创新抗体,处于1期临床阶段;相关数据将于近期亮相美国癌症研究协会年会(AACR);博安生物通过“肿瘤免疫+抗体偶联药物”(“IO+ADC”)开发策略,联合公司自有的PD-1抑制剂和VEGF抑制剂,积极探索联用机会,以提升现有标准疗法的疗效、增强管线价值、提高创新药的临床开发成功率。多元化BD合作,为业务发展按下“加速键”博安生物秉持“自主研发与对外合作双轮驱动”的业务模式,积极把握各项合作机遇,协同国内外优秀合作伙伴,推动业务高速发展。随着公司的产品开发和商业化渐入佳境,其创新能力与市场价值获得业界颇多关注与认可。在中国,博安生物授权健康元开发和商业化BA2101(长效抗IL-4Rα单抗)呼吸系统疾病适应症的独家权利;授权科兴制药在中国香港和澳门地区独家推广博优倍®(BA6101,地舒单抗60mg)和博洛加®(BA1102,地舒单抗120mg);授权臻格生物在中国大陆非独家使用本公司自主知识产权的BA-HIEXcell®稳定细胞株开发平台;授权青岛国信制药独家在中国大陆商业化博优倍®(地舒单抗60mg)的独家权利;与欧康维视共同推进博优景®(BA9101,阿柏西普)在中国的3期临床试验,并授权欧康维视在中国大陆独家商业化该产品;在海外,博安生物已与全球业务伙伴达成博优诺®(BA1101,贝伐珠单抗)、博优倍®(BA6101,地舒单抗60mg)和博洛加®(BA1102,地舒单抗120mg)等产品在部分国际市场的战略合作,持续拓展全球商业版图。公司另有多个项目正在洽谈合作,涉及从临床前到上市后的多款产品,包括创新生物药和生物类似药,覆盖国内及海外市场。智能制造,助推生产力持续升级随着生物医药技术的快速发展,药品质量与可及性要求不断提升。博安生物以智能制造为重要支撑,持续推进生产体系的数字化升级。公司从产线设计之初即融入智能化理念,通过工艺优化、设备更新、管理改进及生产智能化,不断提升制造水平。2024年,博安生物的数字化车间获评山东省级数字化车间。在质量管理方面,公司已建立一整套符合中国、美国、欧盟、日本相关标准的质量管理体系,并成功通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001四大国际标准认证,此外,生产车间“零缺陷”获得巴西GMP认证并顺利完成欧盟QP审计。高度整合的运营体系,驱动效能全面提升博安生物是少数具有“研-产-销”一体化运营体系的本土生物制药公司。高度整合的自主运营体系不仅利于其在研产品向商业化阶段的高效率转化,亦为公司的精细化管理和中长期高质量发展奠定坚实基础。报告期内,公司实现毛利同比增长32.7%,远超同期的营收增速;毛利率74.7%,较2023年大幅增加8.6个百分点。这一改善主要归因于主营产品博优诺®(贝伐珠单抗)的生产工艺升级、生产成本降低。接下来,公司还将持续推动已上市产品和在研产品的生产成本优化工作。研发方面:尽管研发开支有所减少,但公司集中资源投入优势项目,于报告期内高效推进1个项目获批上市、3个项目的BLA审评、3个项目的3期临床试验和5个项目的1/2期临床试验顺利进行。销售与管理方面:公司通过组织结构优化、提升人员效能、并探索AI赋能具体业务,提高运营效率,推动报告期内销售费用率和管理费用率持续下降,尤其管理费用同比大幅下降10.1%,盈利能力和市场竞争力得到进一步提升。2025-2027年进入产品上市密集期博安生物预计自2025年至2027年,多款新产品有望在国内和海外市场批量上市,其中包括:●博优平®(BA5101,度拉糖肽):在中国处于BLA审评阶段,有望于今年获批。该产品也在美国获准开展临床试验,研发进度在国内和海外均处于领先水平;●博优景®(BA9101,阿柏西普)在中国处于BLA审评阶段,有望于今年获批;●博洛加®(BA1102,地舒单抗120mg)用于治疗实体肿瘤骨转移和多发性骨髓瘤适应症的上市申请工作在中国推进中,有望于今年获批;●博优诺®(BA1101,贝伐珠单抗)在巴西处于BLA审评阶段,有望于今年获批;●博洛加®(BA1102,地舒单抗120mg)和博优倍®(BA6101,地舒单抗60mg)预计将于今年完成欧美日国际多中心3期临床试验,并陆续开始在各大国际市场递交BLA;●BA1104(纳武利尤单抗)在国内处于3期临床阶段,当前研发进度领先;该产品也已获得美国食品药品监督管理局(FDA)同意,以“简化”的临床策略即可提交BLA,即:仅需开展一项PK相似性试验(1期试验),无需开展3期临床试验。博安生物首席执行官兼董事会主席姜华表示:“博安生物始终坚定不移地朝着既定战略目标全速前进,现已成功上市3款产品,2024年的营收达到2021年的四倍以上,并首次迈入年度盈利的关键拐点,对此我感到非常自豪。展望2025年,我们的工作重点将聚焦4款新产品(含新适应症)的卓越上市,加快2款产品在海外市场的临床和报产进度,挖潜多款创新生物药的临床价值,以及积极布局重点项目的战略合作。我坚信,在全体博安人的共同努力下,公司未来三年将保持高速增长,以更优质的产品回馈社会,以更高的业绩回报股东的支持。”关于博安生物博安生物(6955.HK)是一家全面综合性生物制药公司,专业从事生物药开发、生产和商业化,专注于肿瘤、自身免疫、眼科和代谢疾病。公司的新药发现活动围绕多个平台展开,包括全人抗体转基因小鼠及噬菌体展示技术平台、双特异T-cell Engager技术平台、抗体药物偶联(ADC)技术平台及细胞治疗平台。博安生物拥有完整的涵盖抗体发现、细胞株开发、上游及下游工艺开发、分析及生物分析方法开发、技术转移、非临床研究、临床研究、法规与注册及商业化规模生产的全整合型产业链。在细胞治疗领域,博安生物聚焦新一代增强型及可调控T细胞治疗技术,研发更安全、有效、可负担的细胞治疗产品。目前,博安生物已有三款产品获批上市,两款产品正处于上市许可申请的审评阶段,另有多个具有国际知识产权保护的创新型生物药和生物类似药的在研产品组合。公司荣获“国家高新技术企业”和国家级专精特新“小巨人”企业认定,并拥有“山东省省级新型研发机构”、“山东省工程研究中心”及 “山东省企业技术中心” 等省级技术平台。除了在中国,博安生物也在包括美国、欧洲和日本在内的海外市场从事生物药产品开发。基于差异化的产品组合以及不断成熟的商业化能力,博安生物已构建起覆盖“研发-生产-商业化”的全产业价值链运营体系,为其长期的高质量发展奠定坚实基础。

财报抗体药物偶联物临床1期AACR会议生物类似药

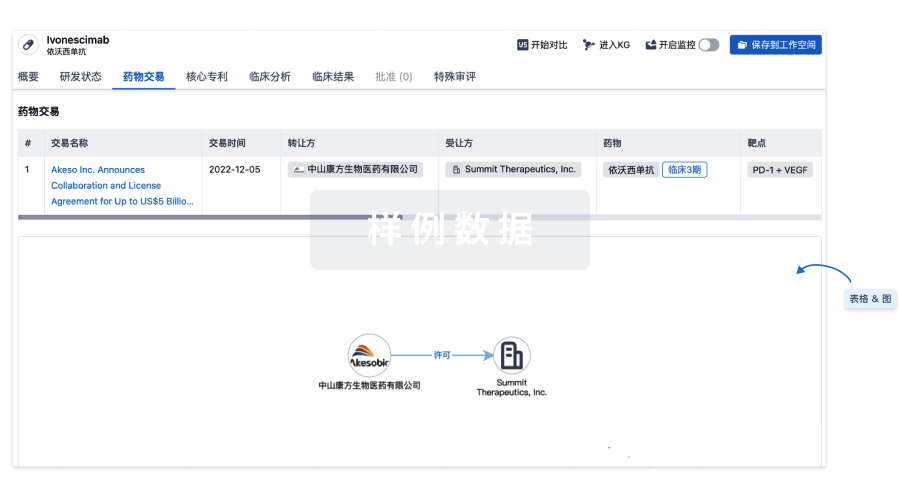

100 项与 BA-1106 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-21 | |

| 实体瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-01-30 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

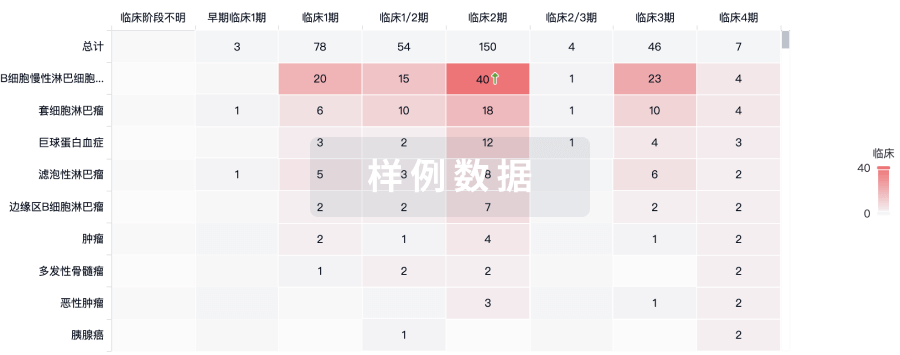

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

生物类似药

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用