预约演示

更新于:2025-07-26

QTX-3034

更新于:2025-07-26

概要

基本信息

药物类型 小分子化药 |

别名 QTX3034 |

靶点 |

作用方式 抑制剂 |

作用机制 KRAS抑制剂(KRAS蛋白抑制剂) |

治疗领域 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)- |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

关联

1

项与 QTX-3034 相关的临床试验NCT06227377

A Phase 1 Trial Evaluating the Safety, Tolerability, PK, and Efficacy of QTX3034 in Patients With Solid Tumors With KRASG12D Mutation

Phase 1 study to determine the safety and tolerability of QTX3034 as a single agent or in combination with cetuximab.

开始日期2024-02-05 |

申办/合作机构 |

100 项与 QTX-3034 相关的临床结果

登录后查看更多信息

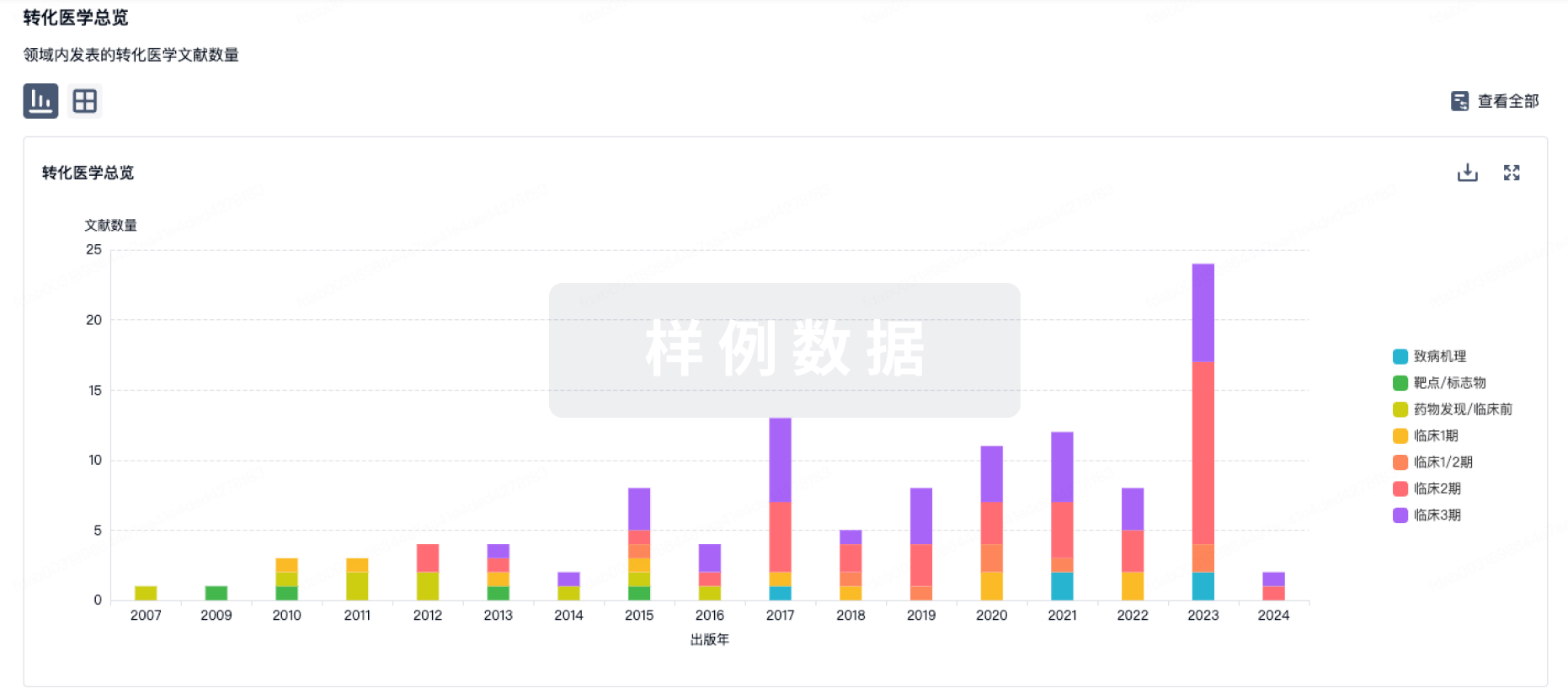

100 项与 QTX-3034 相关的转化医学

登录后查看更多信息

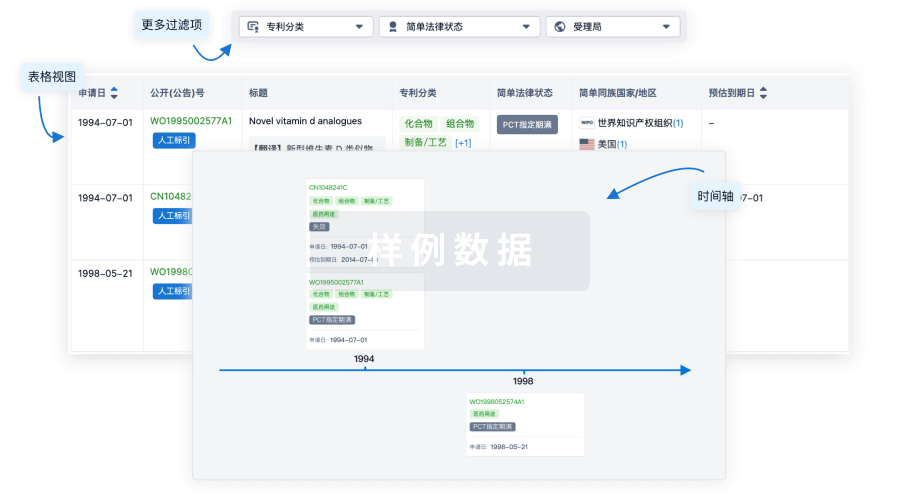

100 项与 QTX-3034 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

14

项与 QTX-3034 相关的新闻(医药)2025-04-28

- Preclinical data demonstrates synergy of QTX3544 with EGFR inhibitors, broadly enhancing anti-tumor activity - - Data supports ongoing Phase 1 clinical trial for QTX3544 as monotherapy and in combination with cetuximab in patients with KRASG12V mutations -

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quanta Therapeutics, a privately-held clinical-stage biopharmaceutical company leading the development of innovative, oral therapeutics for RAS-driven cancers, today announced late-breaking preclinical data for QTX3544, an oral, G12V-preferring, dual ON/OFF state, multi-KRAS inhibitor currently being evaluated in a Phase 1 clinical trial in patients with KRASG12V mutation. Data are being presented at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2025 being held April 25-30, 2025, in Chicago, Illinois. “There is a high unmet need for effective treatments in KRASG12V-mutated cancers, the second most prevalent in KRAS-driven cancers, for which there are no current targeted treatments, including colorectal and pancreatic cancers. Using a clinically validated approach against G12C mutations, we aim to combine allosteric KRAS inhibition and EGFR blockade to enhance the depth and durability of tumor response against G12V,” said Leonardo Faoro, MD, MBA, Chief Medical Officer of Quanta Therapeutics. “QTX3544 has shown high potency against multiple KRAS variants, particularly G12V. These preclinical data support the clinical strategy to combine QTX3544 and cetuximab to enhance the therapeutic activity against KRASG12V-driven cancers. We look forward to evaluating this combination in the ongoing Phase 1 clinical trial.” “We continue to generate promising data supporting our unique pipeline of KRAS-directed agents, as we advance three distinct candidates in the clinic targeting high prevalence KRAS mutations across solid tumors with major unmet need. QTX3034 and QTX3046 are being developed for G12D-mutant and QTX3544 for G12V-mutant KRAS-driven cancers,” said Perry Nisen, MD, PhD, Chief Executive Officer of Quanta. “We are building a compelling clinical package across our three lead programs and are on track to share proof-of-concept data later this year as our pipeline continues to progress.” Studies evaluating the potential synergy between QTX3544 and EGFR inhibitors (afatinib and cetuximab) in KRASG12V-driven cancer cell lines and tumor models demonstrated: QTX3544 synergized with EGFR inhibitors and potently inhibited KRASG12V-mutant cell proliferation in cell viability assays.Combined treatment of QTX3544 with afatinib led to a deeper suppression of MAPK signaling and enhanced inhibition of KRASG12V-driven cancer cell survival in colony formation assays.Combination treatment of QTX3544 with cetuximab significantly enhanced anti-tumor efficacy and elicited greater tumor regressions in pancreatic and colorectal KRASG12V-mutant cell line-derived xenograft models, as well as in a patient-derived colorectal tumor xenograft model. AACR presentation information:Title: QTX3544, a potent and selective G12V-preferring KRAS inhibitor, synergizes with EGFR inhibitors for enhanced anti-tumor activityDate and Time: Wednesday, April 30, 2025; 9:00 AM - 12:00 PMSession Name: Late-Breaking Research: Experimental and Molecular Therapeutics 4Abstract Number: LB430 Location: Poster Section 51 About QTX3544QTX3544 is an allosteric, G12V-preferring multi-KRAS inhibitor. The QTX3544 Phase 1 clinical trial is initially enrolling patients with KRASG12V mutation in dose escalation cohorts as monotherapy and in combination with cetuximab. The Phase 1 clinical endpoints include safety and tolerability, determination of the maximum tolerated dose/recommended Phase 2 dose, pharmacokinetic properties, anti-tumor activity, and molecular markers. The clinical trial is being conducted at clinical sites in the US. More information about the QTX3544 clinical trial (NCT06715124) can be found on https://clinicaltrials.gov/. About RAS and the MAPK PathwayThe mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway is a central signaling cascade that regulates cellular growth, proliferation, differentiation, and survival. When one of the proteins in the pathway is mutationally activated, it can drive tumor development and growth. RAS is the most frequently mutated oncogene in cancer, with KRAS mutations occurring in nearly one-quarter of all human cancers. RAS mutations impair the ability of RAS to convert from its active GTP-bound “ON” form into its inactive GDP-bound “OFF” state, leading to the sustained activation of the MAPK signaling pathway and ultimately driving tumorigenesis. KRAS mutations, especially G12D, G12V, and G12C, are highly prevalent in pancreatic, colorectal, and lung cancers. First-generation KRAS inhibitors have demonstrated clinical benefit, but their impact is limited to a subset of patients with a single type of KRAS mutation (G12C). About Quanta TherapeuticsQuanta Therapeutics is a private biopharmaceutical company focused on the most prevalent and elusive target in oncology—RAS. Our vision is to develop novel small molecule cancer medicines by selectively targeting protein-protein interactions that are key to oncogenic RAS activity. Driving Quanta's success is our unique high-throughput platform that applies Second Harmonic Generation (SHG) optical technology to identify allosteric modulators of protein complexes. The Quanta team has extensive drug development expertise and substantial research experience in the RAS space. By applying innovative medicinal chemistry and its unique protein conformation detection technology, Quanta aims to advance differentiated, next-generation RAS programs that address the resistance paradigms of targeted therapy in oncology. Quanta’s KRAS inhibitor pipeline includes three programs: QTX3034, a multi-KRAS inhibitor with G12D-preferring activity (G12D+ multi-KRAS), currently in a Phase 1 clinical trial as monotherapy and in combination with cetuximab; QTX3046, a G12D-selective KRAS inhibitor, currently in a Phase 1 clinical trial as monotherapy and in combination with cetuximab; QTX3544, a multi-KRAS inhibitor with G12V-preferring activity (G12V+ multi-KRAS) currently in a Phase 1 clinical trial as a monotherapy and in combination in patients with KRASG12V-driven solid tumors. Quanta is headquartered in South San Francisco, CA, and has a site in Radnor, PA. Find more information at https://www.quantatx.com/. Follow us on LinkedIn: Quanta Therapeutics. Quanta Therapeutics

Heather Meeks

661-992-6907

heather.meeks@quantatx.com

Media Contact

Kelli Perkins

kelli@redhousecomms.com

临床1期AACR会议

2025-02-17

·药智网

引言

1982年,Weinberg等实验室在人类膀胱癌细胞T24/EJ中发现了HRAS,使得RAS成为第一个被发现的人类肿瘤基因,随后其他肿瘤基因KRAS和NRAS也陆续被发现。

但在之后几十年的时间里,始终未有针对KRAS基因的靶向药物成功开发,KRAS被视为“不可成药”的靶点。2021年首款KRAS G12C抑制剂Sotorasib上市使得KRAS一转成为肿瘤领域的热门靶点,然而其在上市后的临床和商业化进程却不尽如人意。

因此,能够靶向KRAS基因多种突变形式的泛KRAS抑制剂成为KRAS靶向药领域新的研究方向。

KRAS基因与癌症的紧密联系性

KRAS基因全称为Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog,中文意为“Kirsten大鼠肉瘤病毒癌基因同源物”,是一种原癌基因(Proto-Oncogene),编码一种称为KRAS的小GTPase转导蛋白。

KRAS蛋白是RAS/MAPK通路的一部分,可将信号从细胞外传递到细胞核,这些信号指示细胞生长和分裂或成熟并承担特殊功能,在调控细胞增殖、分化和存活的关键信号通路中起核心作用。

KRAS致癌原理

正常情况下,KRAS蛋白通过结合GTP(激活态)和GDP(失活态)的循环切换传递信号;然而,当KRAS发生致癌突变时,其GTP酶活性丧失,导致蛋白持续处于激活状态,驱动细胞不受控生长和肿瘤发生。

图 KRAS蛋白生理作用及致癌原理[1]

来源:文献资料

KRAS基因是RAS癌基因家族的核心成员,其功能异常直接驱动肿瘤发生,是癌症中最常见的突变基因之一。研究显示,KRAS基因突变与多达20%~30%的人类癌症相关。在人类癌症中,KRAS基因突变出现在接近70%的胰腺癌中,30-50%的结肠癌中,17%的子宫内膜癌中,20%的肺癌中。它也会在胆管癌、宫颈癌、黑色素瘤等癌症类型中出现[2]。

KRAS突变类型

在KRAS的基因突变中,97%是第12号或者第13号氨基酸残基发生了突变,其中最主要的是G12D、G12V、G13D这三种突变。

当KRAS发生G12D、G12V、G13D这几种突变后,会通过破坏GAP活性,KRAS会一直保持与GTP结合,将KRAS锁定在有酪氨酸激酶活跃状态,并不断激活下游信号通路(如PI3K,RAF-MEK-ERK,RAL-GEF等)。

下游的信号通路打开之后,刺激细胞增殖、迁移,最终形成恶性肿瘤[2]。

KRAS基因的三种主要突变

突变缩写

氨基酸改变

碱基改变

G12D

第十二号氨基酸,从甘氨酸转变为天冬氨酸

从GGT变为GAT

G12V

第十二号氨基酸,从甘氨酸转变为缬氨酸

从GGT变为GTT

G13D

第十三号氨基酸,从甘氨酸转变为天冬氨酸

从GGT变为GAC

来源:文献资料

KRAS耐药机制

KRAS突变与化疗、EGFR靶向治疗的耐药可能存在相关性。2021年的一项研究显示,KRAS扩增可能是结直肠癌患者抗EGFR单克隆抗体原发耐药的原因[3];此后有多项研究报道KRAS G12A、G12C、G12D突变可介导耐药,见于2%~7%的耐药病例。

“不可成药”靶点的历史与挑战

由于与癌症的紧密联系性,KRAS长期被视为癌症治疗的“核心靶点”。但由于KRAS无特征、近乎球形的结构,缺乏适合小分子药物的结合位点,难以采用传统抑制活性位点的方式设计特异性抑制剂,使得KRAS在被发现后30余年的时间里被视为“不可靶向”的药物靶点。

KRAS靶点的成药难点

目前已知的KRAS的活性功能域,主要是KRAS与GDP或GTP结合的口袋状的功能域。KRAS与底物GTP的结合非常强,亲和系数达到皮摩尔浓度(10-12)级,而正常细胞里面GTP的浓度为微摩尔浓度(10-6)级。同时KRAS蛋白表面光滑,缺乏明显的药物结合口袋,传统小分子药物难以与其结合。因此难以通过竞争性抑制剂阻断KRAS蛋白的活性,使得直接靶向GTP口袋的核苷酸竞争抑制剂难以开发。

此外,KRAS突变种类多样,针对不同突变开发药物具有挑战性。同时KRAS的正常活性也是许多正常细胞功能所需要的活性,靶向突变型KRAS活性位点的小分子往往能抑制野生型KRAS活性,如果开发直接抑制KRAS的药物,药物毒性和副作用将会较大。且KRAS与NRAS、HRAS有很高的同源性,能抑制KRAS活性的药物,就很可能会抑制NRAS、HRAS的活性。

KRAS抑制剂商业化推进受阻

2018年,Wellspring Biosciences在Cell上发表了KRAS G12C抑制剂ARS-1620的临床前数据,引发了第一波大范围的KRAS研发热潮。KRAS抑制剂的研发取得了显著突破,尤其是针对特定突变位点(如G12C、G12D)抑制剂的开发。

2021年,首款KRAS G12C抑制剂Sotorasib获批,用于治疗既往接受过至少一次系统治疗的携带KRAS p.G12C突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者,标志KRAS靶向治疗进入新阶段。

截至目前,全球已有4款KRAS抑制剂获批上市,均靶向KRAS G12C。据不完全统计,全球大约有70个以KRAS为靶点的在研项目,有一半以上的试验均围绕KRAS G12C抑制剂开展。

然而,KRAS G12C抑制剂产品上市后的商业化成绩不佳。

2021年Sotorasib上市后的三年中,销售额分别为0.9亿美元、2.85亿美元、2.8亿美元。除2023年10月未能说服美国FDA将Sotorasib从加速批准转为完全批准的影响外,自身的限制也是造成KRAS G12C抑制剂产品商业化推进受阻的因素。

另外,KRAS G12C抑制剂仅适用于G12C突变患者,对于其他突变或者野生型的患者并不适用,覆盖人群有限,使得批准上市的适应症范围较窄;同时部分患者在用药一段时间后会出现KRAS G12D、G12V等新的突变,或通过上游RTK信号激活绕过KRAS G12C抑制,导致产生耐药性。

泛KRAS抑制剂的研发进展

泛KRAS抑制剂是一类新型靶向抗癌药物,通过识别KRAS蛋白的共有结构特征(如Switch-II口袋),以共价或非共价结合方式广泛抑制包括G12C、G12D、G13D在内的多种突变形式,有望突破当前KRAS靶向药的覆盖度和耐药性方面的局限,被视为当前攻克KRAS驱动型癌症的关键方向。

研究显示,中国16.6%的肿瘤患者带有KRAS突变,而其中KRAS G12C只占所有 KRAS突变的14.5%[4]。泛KRAS对包括G12D、G12V等更多KRAS突变类型都有覆盖,临床价值将比针对单一突变的KRAS G12C更高。

耐药性是KRAS G12C抑制剂当前面临的主要挑战之一,泛KRAS抑制剂有望延长KRAS G12C耐药患者的治疗周期。如在临床方案中,先在KRAS突变体中使用突变体选择性抑制剂,产生耐药性后再选用泛KRAS抑制剂,从而在后期获得额外的临床效益。此外,泛KRAS抑制剂可以防止或延缓RAS突变之间的代偿性激活,减少耐药的发生,提高治疗效果。

目前泛KRAS抑制剂的研发目前尚处于早期阶段,当前全球在研的泛KRAS抑制剂共有多款,但是均处于临床前或早期临床阶段。

表 全球在研泛KRAS抑制剂(部分)

药品名称

靶点

研发公司

适应症

最新状态

RMC-6236

泛KRAS

REVOLUTION Medicines

晚期实体瘤,癌症,胰腺导管腺癌

I期

TEB-17231

泛KRAS

280Bio,璎黎药业

实体瘤,晚期实体瘤,肿瘤

I期

BGB-53038

泛KRAS

百济神州

实体瘤,晚期实体瘤,转移性实体瘤

I期

PF-07934040

泛KRAS

辉瑞

晚期实体瘤

I期

QTX-3034

泛KRAS

Quanta Therapeutics

实体瘤

I期

JAB-23400

泛KRAS

加科思药业

非小细胞肺癌,胰腺癌,结直肠癌

临床前

BI-2865

泛KRAS

勃林格殷格翰

癌症

临床前

AN-9025

泛KRAS

阿诺生物

癌症

临床前

BBO11818

KRAS G12X

BridgeBio Pharma

晚期实体瘤,癌症,胰腺导管腺癌

临床前

来源:药智数据,药智咨询整理

泛KRAS抑制剂的未来展望

PROTACs与分子胶是近年来发展迅速的两种靶向蛋白降解技术,通过不同的机制实现疾病治疗中的蛋白质降解,具备改变传统的药物研发方式的潜力;目前全球已有多家企业利用PROTAC或分子胶技术研发泛KRAS抑制剂。另一方面,量子计算结合人工智能已被用于泛KRAS抑制剂候选分子的发现。

分子胶

美国Revolution Medicines建立了“三元复合物抑制剂”研发平台,开发了一系列分子胶式大环拟肽类抑制剂。其中RMC-6236是由Revolution Medicines公司基于分子胶的作用机制研发的一种泛-RAS-on非共价抑制剂,目前已进入临床I期研究。RMC-6236可与伴侣蛋白亲环蛋白A(CYPA)结合,形成的二元复合物可结合不同的RAS(ON)蛋白,包括三个具有最常见突变位点(G12、G13和Q61)的致癌突变蛋白,从而形成三复合物—CYPA:drug:KRAS,从而破坏致癌信号传导和肿瘤生长[5]。

PROTACs

以PROTAC为代表的蛋白降解剂被认为是靶向传统上不可成药的蛋白的新机会。据不完全统计,靶向KRAS的PROTAC药物全球范围内已有20款左右在研,进展最快的已经进入I期临床,大多数药物靶向一种KRAS突变体。2024年的一项研究展现了一种名为ACBI3的小分子PROTAC选择性泛KRAS降解剂,研究证明其能够高效且选择性地降解17种最常见的KRAS突变体中的13种,靶向PROTAC耐受良好,且导致肿瘤消退[6]。研究认为,这些结果揭示了用PROTAC降解剂治疗KRAS驱动的癌症的新途径。

量子计算和人工智能

量子计算和人工智能等技术展现了变革药物发现流程的潜力。2025年1月的一项研究中,为了生成潜在新型KRAS抑制剂,研究人员将量子计算与经典计算方法相结合,提出了一种由量子变分生成模型(QCBM)和长短期记忆网络(LSTM)相结合的量子-经典混合框架模型。研究团队利用混合模型生成了100万种候选分子后,应用人工智能引擎进行过滤,最终确定了15种候选分子。其中,ISM061-018-2表现出了优于其他分子的与靶蛋白结合的效力,同时该分子即使在高浓度下也未表现出显著的非特异性细胞毒性,同时对另外五种常见突变型KRAS以及野生型HRAS、NRAS展示出了剂量依赖的抑制活性,展示了其作为具有全新结构的泛KRAS抑制剂的潜力[7]。

小结

KRAS是癌症中最常见的突变基因之一,被视为癌症治疗的核心靶点,但由于结构等因素的限制长期被视为“不可成药”靶点。KRAS G12C抑制剂的获批标志KRAS靶向治疗进入新阶段,但其临床和商业化进程不尽如人意。因此,泛KRAS抑制剂由于其在患者覆盖范围等方面的优势,被视为KRAS靶向治疗药物的新突破点,全球已有多条管线进入早期临床阶段。未来,分子胶、PROTAC技术和量子计算与人工智能将加速泛KRAS抑制剂的研发进程,为KRAS驱动型癌症患者带来持久临床获益。

友情推荐:医药行业深度技术内容,点击“博药”查看详情~

来源 | 博药(药智网获取授权转载)

撰稿 | 博药内容中心

责任编辑 | 八角

声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。

合作、投稿 | 马老师 18323856316(同微信)

阅读原文,是受欢迎的文章哦

临床结果临床研究

2025-01-10

·VIP说

1982年,RAS基因家族中的HRAS和KRAS被发现,成为首批人类癌症基因,其中KRAS后来被确定为最常发生突变的癌基因之一。然而,研发出针对RAS突变癌症的临床有效抑制剂却耗费了近40年时间。2013年,Shokat及其同事发现了KRAS上一个可成药口袋,这为2021年和2022年美国FDA分别批准首款共价结合的KRAS G12C抑制剂索托雷塞(sotorasib)和阿达格拉西布(adagrasib)铺平了道路。然而,这一里程碑并非标志着癌症研究“珠峰”攻坚战的成功收官,反而揭示了RAS药物研发中的新挑战。在这篇综述中,研究者重点阐述了在明确耐药机制以及制定联合治疗策略以提高患者对KRAS疗法反应方面所取得的进展。

经过近40年开发临床可用的KRAS抑制剂的努力,Kevan Shokat团队发现了首款靶向KRAS G12C的突变选择性抑制剂。这一突破重新燃起了将KRAS作为药物靶点的研究热情,最终促成了首款突变选择性KRAS抑制剂获得美国FDA的批准;

尽管患者最初对KRAS G12C抑制剂反应良好,但大多数患者仍出现了耐药性和疾病进展;

众多涉及KRAS抑制剂的联合疗法正在临床试验中,旨在克服治疗耐药性。此外,其他突变特异性抑制剂(如KRAS G12D抑制剂),以及泛KRAS抑制剂或RAS(ON)多选择性抑制剂也正在进入临床试验,并展现出有前景的结果;

随着RAS抑制剂数量的不断增加,携带KRAS突变的患者距离有效的靶向治疗越来越近。

RAS致癌基因作为“不可成药”癌症靶点的兴起

1982年,HRAS和KRAS作为首批人类癌症基因被发现,标志着癌症研究新时代的开端。从那时起,由HRAS、NRAS和KRAS组成的RAS基因家族,被确定为癌症中最重要的癌基因家族之一。在所有RAS基因中,KRAS是突变最为频繁的,约占所有RAS突变的80%。值得注意的是,RAS突变具有显著的组织特异性,最常见且致命的癌症类型,如结直肠癌(CRC)、胰腺导管腺癌(PDAC)和非小细胞肺癌(NSCLC),都与KRAS突变密切相关(分别为43%、85%和31%)(图1A)。相比之下,HRAS突变常见于皮肤癌(不包括黑色素瘤)(6%)、膀胱癌(5%)和头颈癌(7%),而NRAS突变在黑色素瘤(23%)、甲状腺癌(11%)和白血病(9%)中较为突出(图1B)。RAS蛋白是致癌信号通路的关键调节因子,包括丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和磷脂酰肌醇3 - 激酶(PI3K)通路。RAS下游效应因子(Box 1)中频繁出现的致癌驱动突变进一步突显了这一点,这些效应因子包括癌蛋白,如BRAF(8%)、AKT1/2(4%)、MEK1/2(2%)和PIK3CA(13%),所有这些突变都会导致蛋白持续激活,从而促进肿瘤生长和存活。RAS蛋白及RAS下游效应因子在癌症驱动过程中的重要作用,促使人们积极寻找有效的RAS抑制剂。

图1

RAS信号通路:

RAS蛋白属于小GTP酶家族,在细胞内充当分子开关,在无活性的结合GDP状态和有活性的结合GTP状态之间转换。RAS开关的激活状态由活性受体酪氨酸激酶(RTKs)调节。这些受体酪氨酸激酶募集鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEFs),其促进GDP交换为更丰富的GTP,从而开启RAS。为了关闭RAS,GTP酶激活蛋白(GAPs)与RAS结合,并加速GTP水解为GDP。RAS中的致癌突变导致RAS主要处于结合GTP的状态。

图I

在其活性的GTP结合状态下,RAS会将含有RAS结合结构域(RBD)的效应蛋白招募至质膜。这种由RAS介导的质膜定位提高了效应蛋白的局部浓度,从而使其激活。主要的效应蛋白包括RAF、PI3K、RAL、RASSF和TIAM,它们激活不同的下游通路,参与诸如增殖、分化、存活和内吞等过程(图I)。

早期,利用细胞培养和小鼠模型进行的实验研究证实,突变的RAS是癌症发生和发展的关键驱动因素,进一步验证了它作为理想癌症靶点的地位。然而,RAS蛋白的三级结构显示,其表面缺乏深的疏水口袋,这限制了设计高效且选择性的小分子抑制剂的可能性。此外,RAS对GTP具有极高的皮摩尔亲和力,同时细胞内GTP浓度较高(约500 μM),与激酶相比,针对RAS的靶向难度显著增加,因为激酶与ATP的结合亲和力为微摩尔级别,且细胞内ATP浓度处于毫摩尔范围。这导致了长期以来人们认为RAS是“不可成药”的观点。因此,早期针对RAS的策略主要是间接的。第一个且最具前景的方法是开发法尼基转移酶抑制剂(FTIs),以破坏RAS在质膜的定位,而这对于RAS在信号转导中发挥功能至关重要。由于RAS异构体存在意想不到的差异,FTIs在临床试验(NCT00100750、NCT00005989和NCT00005648)中遭遇惨败,其中KRAS和NRAS能够通过替代的异戊二烯化逃避FTIs的作用,而HRAS则不能。这次失败堪称KRAS研究历程中最黑暗的时刻之一。随后,研究工作将重点转向靶向KRAS效应信号通路,特别是RAF - MEK - ERK MAPK通路,这促使针对该级联反应每个层面开发出多种抑制剂。然而,MAPK通路抑制剂在KRAS驱动的癌症中疗效有限,这主要归因于意想不到的动态反馈机制以及对正常组织的显著毒性。

在这篇综述中,研究者总结了从首款KRAS G12C抑制剂的开发到FDA批准靶向KRAS治疗的开创性历程,近40年来,RAS突变首次被确定为人类致癌基因。研究者探讨了KRAS抑制剂目前在临床应用中的影响及进展,阐述了治疗耐药性这一长期存在的挑战,并回顾了正在进行的旨在提高对KRAS抑制剂的敏感性或克服耐药性的联合疗法的临床评估情况。

KRAS G12C抑制剂的开发

最初一些研究结果开始推翻RAS是不可成药蛋白这一观点,其中涉及到Kobe 0065和SML - 8731的发现。Kobe 0065抑制HRAS与效应蛋白中RAS结合域的结合,而据报道SML - 8731可与KRAS G12C的核苷酸结合域相结合。然而,这些小分子都未能进入临床评估阶段。

2013年,Shokat、Wells及其同事报告了具有开创性的研究成果,最终为成功铺平了道路。他们筛选出一种能与突变型KRAS G12C的甘氨酸 - 12 - 半胱氨酸(G12C)置换中的半胱氨酸共价结合的抑制剂。通过使用一个含有半胱氨酸反应性化合物(即所谓的“弹头”)的小分子文库,他们确定了几个有前景的化合物,进而开发出了化合物12。开创性化合物12的研发是KRAS药物设计中的一个关键节点。结构分析表明,该化合物与开关II区域内一个此前未被识别的口袋(命名为S - IIP)相结合。尽管化合物12的效力较低,但它对KRAS G12C突变癌细胞表现出了选择性抑制作用。这些研究结果不仅证明了原本被认为不可成药的KRAS是可以成药的,还突出了这种成药作用可以以突变选择性的方式实现,从而降低对携带野生型(WT)KRAS的健康组织的毒性。

对化合物12进行更多化学修饰后,研发出了ARS - 853,它在体外展现出了更强的细胞活性。随后的进一步优化促使了ARS - 1620的诞生,该药物在体内具有更强的活性和口服生物利用度。ARS - 1620在源自KRAS G12C突变细胞系(CDX)和患者来源(PDX)的异种移植小鼠模型中显示出强大的抗肿瘤活性。化合物12及后续研发的化合物有一个惊人特性,即它们对KRAS G12C处于非活性(关闭)、结合GDP的形式具有选择性。当时,该领域的普遍观点是所有RAS突变体情况相同,都只是固定在结合GTP的状态,因此,预计对针对关闭状态的选择性抑制剂不敏感。然而,研究确定KRAS G12C突变体动态地进行着GDP - GTP循环,所以其存在状态会对关闭状态选择性抑制剂产生反应。

与此同时,几家制药公司启动了他们针对KRAS G12C的研发项目,并设计出在化学结构上与化合物12相似的小分子,这些小分子能够与S - IIP结合并对结合GDP的KRAS G12C进行共价修饰。索托雷塞(Sotorasib,AMG510)是首个进入临床评估的G12C靶向抑制剂。2018年,代号为CodeBreaK 100(NCT03600883)的首个临床试验开始研究索托雷塞在接受过标准护理化疗或免疫治疗后病情进展的晚期KRAS G12C突变实体瘤患者中的临床安全性。试验中未观察到剂量限制性毒性,且确认的客观缓解率(ORR)达32.2% 。88.1%的患者病情得到控制(DC),中位无进展生存期(PFS)为6.3个月。在CRC患者中,7.1%的患者确认有部分缓解(PR),73.8%的患者获得DC,PFS为4.0个月。患者中无完全缓解情况,NSCLC患者中有8.5%、结直肠癌患者中有23.8%出现疾病进展(PD)。基于这些积极结果,CodeBreaK 100进入了2期试验。在此阶段,80.6%的NSCLC患者获得DC,PFS为6.8个月,中位总生存期(OS)为12.5个月。基于CodeBreaK 100的良好研究结果,索托雷塞于2021年5月获得美国FDA加速批准,用于治疗局部晚期或转移性KRAS G12C突变的NSCLC。涉及KRAS G12C抑制剂的主要临床试验结果总结于表1。

表1

为进一步评估索托雷塞的疗效,3期临床试验CodeBreaK 200(NCT04303780)将索托雷塞与多西他赛用于NSCLC患者进行对比。多西他赛作为二线标准治疗方案,临床疗效一般且毒性较大。接受索托雷塞治疗的患者PFS仅比使用多西他赛的患者长1.1个月,分别为5.6个月和4.5个月。令人失望的是,索托雷塞在总生存期方面并未显示出显著改善,分别为10.6个月和11.3个月,这导致美国FDA在2024年拒绝给予其完全批准,但加速批准仍然有效。试验设计欠佳被认为是做出这一决定的原因之一。

第二款KRAS G12C选择性共价抑制剂阿达格拉西布(adagrasib,MRTX849)也于2018年开启临床评估(KRYSTAL - 1试验),该试验针对的是既往接受过化疗及抗PD - 1/PD - L1治疗、携带KRAS G12C突变的晚期和转移性实体瘤患者(NCT03785249)。阿达格拉西布在体内具有良好的生物利用度,并且在KRAS G12C CDX和PDX肿瘤模型中显示出有效的肿瘤抑制作用。在1/2期评估中,阿达格拉西布在NSCLC治疗方面展现出积极成果,ORR达42.9%,DC为86%,PFS为6.5个月,OS为12.6个月。基于这些结果,美国FDA也于2022年12月加速批准阿达格拉西布用于治疗NSCLC。

与NSCLC相比,索托雷塞和阿达格拉西布单药治疗在CRC中的ORR显著更低(见表1)。这种KRAS G12C突变型CRC反应较差的差异,让人联想到早期BRAF突变型结直肠癌与黑色素瘤对BRAF抑制剂治疗反应不同的情况,结直肠癌的反应同样较差。EGFR激活被认为是结直肠癌反应较差的一个原因,而联合使用EGFR抑制剂和BRAF抑制剂可克服这一问题。这促使了EGFR - BRAF抑制剂联合疗法获批用于治疗结直肠癌。因此,CodeBreaK 300试验(NCT05198934)启动,该试验在KRAS G12C突变的晚期结直肠癌治疗中,将索托雷塞与EGFR抑制剂帕尼单抗联合使用。与接受标准治疗(曲氟尿苷 - 替匹嘧啶或瑞戈非尼)的患者组PFS 2.2个月相比,索托雷塞与帕尼单抗联合使用使PFS提高到了5.6个月。CodeBreaK 300试验特别突出了KRAS G12C抑制剂联合疗法的优势。阿达格拉西布与西妥昔单抗联合使用时,也观察到了类似的ORR提升(30.2%)。基于这些研究结果,美国FDA于2024年6月加速批准了这种联合疗法用于治疗KRAS G12C突变的结直肠癌。

二代KRAS G12C抑制剂

通常来说,某一新型药物类别中最初获批的药物并非同类中最优,因此,众多第二代KRAS G12C抑制剂正在接受临床评估(表2和图2)。其中,divarasib作为一种颇具潜力的KRAS G12C抑制剂,近期已进入临床试验阶段(NCT04449874)。研究表明,与索托雷塞(sotorasib)或阿达格拉西布(adagrasib)相比,使用divarasib治疗的患者取得了更好的疗效。具体而言,使用divarasib治疗的患者ORR为53.4%,而索托雷塞或阿达格拉西布治疗的患者ORR为28.1% - 43%。此外,在NSCLC患者中,使用divarasib治疗的患者PFS延长至13.1个月,与索托雷塞或阿达格拉西布治疗相比,延长了6个月。

(向上滑动阅览)

表2

图2

D3S - 001是另一种新一代结合GDP的KRAS G12C抑制剂,与第一代KRAS G12C抑制剂相比,它能更快地与靶点结合。因此,即使在存在EGF等生长因子的情况下,D3S - 001也能有效减少结合GTP的KRAS。D3S - 001在体外已显示出增强的抑制效果,目前正在进行1/2期临床试验(NCT05410145)。

尽管大多数第二代抑制剂在作用机制上与最初的针对非活性状态(OFF)的选择性化合物12相似,但也有两种截然不同的共价G12C选择性抑制剂进入了临床评估阶段。首先,BBO - 8520是一种共价抑制剂,对结合GDP和结合GTP的KRAS G12C均具有选择性活性。与它在活性状态(ON - state)的活性相符,临床前研究发现,BBO - 8520对促进GTP - KRAS G12C形成的信号活动不太敏感。BBO - 8520最近已进入针对转移性KRAS G12C突变肿瘤的临床评估阶段(NCT06343402)。其次,RMC - 6291是一种KRAS G12C(ON)抑制剂,与靶向S - IIP的抑制剂相比,其作用模式非常独特。RMC - 6291无法直接与KRAS G12C结合,而是首先与亲免蛋白亲环素A(CYPA)形成二元复合物。然后,这个RMC - 6291 - CYPA复合物再与GTP - KRAS G12C形成三元复合物(RMC - 6291与KRASG12C共价结合),从而阻碍KRAS与效应蛋白的结合及激活。RMC - 6291正在进行单药1期临床试验(NCT05462717),以及与泛RAS抑制剂RMC - 6236或细胞毒性药物联合使用(NCT06128551和NCT06162221),用于治疗KRAS G12C突变的实体瘤。目前正在接受临床评估的其他KRAS G12C抑制剂候选药物包括JDQ443(NCT04699188)、BEBT - 607(NCT06117371)和GH35(NCT05010694)。

RAS抑制剂领域正在迅速发展,许多新的抑制剂正在开发中(图2),导致治疗空间越来越拥挤。因此,JDQ443的进一步开发最近被宣布停止。

KRAS G12D选择性抑制剂

靶向KRAS G12C已展现出巨大潜力,尤其是在NSCLC方面,该癌症约占所有KRAS G12C病例的75%。然而,非NSCLC相关的KRAS G12C仅占所有KRAS突变的约5%。因此,只有一小部分非NSCLC相关的KRAS G12C患者能从KRAS G12C抑制剂中获益。由于其他KRAS突变的高发性,开发其他突变选择性抑制剂以及泛KRAS和泛RAS抑制剂的工作正在进行,其中一些新型RAS抑制剂正在临床试验中接受评估(表2)。特别地,KRAS G12D已成为新抑制剂开发中的一个关键关注领域,因为这种突变约占所有KRAS突变的28%,并且是CRC和PDAC中最常见的突变。多种KRAS G12D抑制剂,包括JAB - 22000、UA022和BPI - 501836,正在临床前研究阶段。不过,通过基于结构的药物设计发现的MRTX1133,开创了非共价KRAS G12D抑制剂领域。

与美国FDA批准的KRAS G12C抑制剂类似,MRTX1133识别处于GDP结合状态的KRAS G12D。此外,MRTX1133也能够结合GTP结合状态的KRAS,尽管亲和力较低,并且它对KRAS G12D的选择性比对野生型KRAS高700倍。在临床前研究中,MRTX1133在KRAS G12D突变的胰腺细胞系衍生肿瘤(CDX)和患者来源肿瘤异种移植(PDX)小鼠模型中展现出强大的活性。另外,在使用MRTX1133治疗后,在胰腺导管腺癌细胞系和PDX模型中都观察到从基底样表型向经典表型的时间性转变,这使得肿瘤细胞对化疗更为敏感。MRTX1133是首个于2023年进入临床评估的KRASG12D选择性抑制剂,一项1/2期研究正在评估MRTX1133在患有晚期实体瘤的KRAS G12D突变患者中的疗效(NCT05737706)。与KRAS G12C抑制剂类似,MRTX1133属于正在临床评估中的一类不断扩充的小分子KRAS G12D抑制剂。其他正在接受临床评估的候选药物包括GFH375/VS - 7375(NCT06500676)、HRS - 4642(NCT05533463)、INCB161734(NCT06179160)、LY3962673(NCT06586515)、TSN1611(NCT06385925)、QLC1101(NCT06403735)以及QTX3046(NCT06428500)。截至目前,仅报道了HRS - 4642在18例实体瘤患者中的临床反应。6例患者出现靶病灶缩小,且毒性为三级或更低。

使用基于CYPA的三元复合物策略,RMC - 9805是另一种KRAS G12D共价抑制剂。不过,与其他KRAS G12D抑制剂不同的是,它对KRAS(ON)具有选择性。在9个PDAC PDX和CDX模型中的7个以及9个NSCLC PDX模型中的6个中,RMC-9805治疗后获得了客观缓解。RMC - 9805的1期临床评估显示,ORR为30%,DC为80%,有短时间的胃肠道相关毒性和皮疹(NCT06040541)。

除了直接作用的小分子KRAS G12D抑制剂外,还有两种替代方法正在临床试验中接受检验:蛋白水解靶向嵌合体(PROTACs)和基于RNAi的可生物降解植入物。近年来,PROTACs在肿瘤学研究中引发了广泛关注,因为它们具有降解靶蛋白的潜力,从而消除潜在的支架功能。总体而言,有多种基于PROTAC的降解剂正在接受评估,用于治疗前列腺癌和乳腺癌。最近,一种名为ACBI3的KRAS PROTAC被证明可靶向所有主要的致癌KRAS等位基因,分别在结直肠癌和卵巢平滑肌肉瘤异种移植模型中有效降解KRAS G12D和KRAS G12V。与此同时,靶向KRAS G12D的PROTAC——ASP3082,已进入1期临床试验,可单药使用,也可与西妥昔单抗或化疗联合使用(NCT05382559)。早期结果表明,在胰腺导管腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌的治疗中,其安全性可接受。此外,基于RNAi的可生物降解植入物siG12D - LODER正在一项2期临床试验中接受研究,该试验将其与化疗联合用于治疗局部晚期胰腺癌(NCT01676259)。该研究的早期结果显示,对KRAS进行局部下调具有良好的耐受性和安全性。

泛KRAS抑制剂

在癌症中,RAS基因除了G12C和G12D之外,还存在一系列其他突变(图1)。因此,人们正在开发新的抑制剂,以针对广泛的RAS突变类型。工具化合物BI - 2865(BI - 2493的结构类似物)和BI - 2852的设计思路是去除对半胱氨酸具有特异性的共价“弹头”(靶向G12C突变),并进行基于结构的修饰。这些非共价结合GDP的泛KRAS抑制剂对一系列KRAS突变体以及野生型KRAS均具有活性。由于这些抑制剂选择性识别KRAS的非活性(关闭)状态,其广泛的活性表明,大多数KRAS突变体,如G12C,会在结合GDP和结合GTP的状态之间动态循环。然而,这些抑制剂对GTP - GDP循环活性受损的KRAS突变体,如G12R和大多数Q61突变体,在体外没有活性。尽管如此,这些抑制剂对KRAS突变癌细胞系的生长有显著抑制作用,并且对携带各种KRAS突变(包括G12C、G12D和G12V)的患者来源肿瘤异种移植(PDX)瘤的生长也有明显抑制。

几种泛KRAS抑制剂正在进行临床评估。其中,BI 3706674是一种高效且可口服的小分子药物,目前正处于1期临床评估阶段,用于治疗转移性KRAS - WT扩增的胃、食管和胃食管结合部腺癌(NCT06056024)。其他处于临床1期的泛KRAS抑制剂包括PF - 07934040(NCT06447662)、LY4066434(NCT06607185)和QTX3034(NCT06227377)(表2)。

泛RAS抑制剂

对KRAS突变选择性抑制剂产生耐药性的一种机制是RTK活性上调,这会激活野生型KRAS,并导致涉及其他RAS成员的信号反馈回路。使用泛RAS抑制剂可能会抵消这种重新激活,同时还能针对更广泛的RAS突变。最初,泛RAS抑制剂的概念遭到了强烈反对,因为Kras很早就被确定为对小鼠胚胎发育至关重要的基因。因此,最初人们认为泛RAS抑制剂会因对正常组织产生毒性而带来有害的副作用。然而,这些担忧并未如预期般出现。目前报道的泛RAS抑制剂包括GFH547、RSC - 1255、YL - 17231、RMC - 7977和RMC - 6236,其中有几种正在进行临床试验(表2和图2)。研究最为广泛且可能进展最为领先的是基于CYPA的三元复合物RAS(ON)多选择性抑制剂RMC - 7977(工具化合物)和RMC - 6236(临床候选药物)。RMC - 7977靶向结合GTP状态下的突变型RAS和野生型RAS,并在依赖RAS的小鼠癌症模型(包括胰腺导管腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌)中显示出强大的抗肿瘤活性。RMC - 7977诱导肿瘤选择性凋亡,而这些小鼠的皮肤和结肠仅出现少量凋亡细胞。

RMC - 7977的相关类似物RMC - 6236正在临床试验中接受评估,包括单药治疗(NCT05379985)、与化疗或免疫疗法联合使用(NCT06162221),以及与KRAS G12C选择性抑制剂RMC - 6291联合使用(NCT06128551)。与RMC - 7977类似,在临床前模型中,接受RMC - 6236治疗的动物对所有测试剂量均耐受,并且在PDAC和NSCLC模型中均诱导了显著的肿瘤消退。在这两种癌症模型中,均未达到中位无肿瘤进展期。相比之下,CRC模型的反应程度较低,一半的临床前模型出现疾病进展,并且在60天后达到中位无肿瘤消退期。这项研究结果表明,结直肠癌肿瘤可能需要联合治疗,正如KRAS G12C抑制剂与EGFR抗体联合用于结直肠癌治疗已取得成功那样。尽管如此,已有127例KRAS G12X及其他RAS突变的胰腺导管腺癌患者接受RMC - 6236单药1/2期治疗的结果报告。在二线治疗的患者中,观察到的ORR和DC分别为29%和91%。令人印象深刻的是,有两名患者出现完全缓解,一名是由KRAS G12D驱动的胰腺导管腺癌患者,另一名是由KRAS G12V驱动的非小细胞肺癌患者。这两名患者在分别接受5个月和8个月的治疗后,均无疾病迹象。在87%的患者中观察到的主要副作用是皮疹,其中6%为3级或更高级别。35%的患者因治疗相关不良事件进行了剂量调整。然而,没有任何事件导致治疗中断iv。为支持这些结果,RASolute 302 3期临床试验的招募工作正在进行中(NCT06625320)。接受RMC - 6236二线或三线治疗的胰腺导管腺癌患者相对较低的PFS(分别为8.1个月和4.2个月)表明,与KRAS突变选择性抑制剂类似,泛RAS抑制剂也容易迅速产生耐药性。

多重耐药机制的挑战

随着大量RAS抑制剂在临床试验中接受检验,很明显,耐药性的产生将是其长期疗效面临的一个重大挑战。值得注意的是,在使用KRAS G12C抑制剂治疗的个体患者中已经观察到多种耐药机制,其中约50%可能归因于基因变异。尤其值得注意的是,在单个患者体内已经发现了多种驱动耐药的突变。这些耐药机制可以分为原发性、获得性和适应性耐药。

原发性耐药是患者对治疗无反应的根本原因,涉及使肿瘤对KRAS抑制剂不敏感的机制。这种耐药形式在所有患者中的发生率为9% - 24%。尽管我们对导致对KRAS G12C抑制剂原发性耐药的机制了解有限,但这对于患者分层至关重要。在一项针对424名接受索托雷塞或阿达格拉西布治疗的NSCLC患者的临床基因组学研究中,KEAP1、SMARCA4和CDKN2A的同时发生突变与疾病早期进展和较差的临床结果独立相关。值得注意的是,与KRAS G12C/KEAP1 WT/STK11 MUT或WT亚组相比,KRAS G12C/KEAP1 MUT/ STK11 MUT或WT亚组的PFS显著缩短(2.8个月vs 5.3个月),总生存期(OS)也是如此(6.3个月vs 10.7个月)。对18项研究中1224名接受阿达格拉西布或索托雷塞治疗患者的荟萃分析也确定KEAP1突变是治疗反应不佳的一个标志物。KEAP1是E3泛素连接酶复合物的一个组成部分,该复合物促进NRF2的蛋白酶体依赖性降解。KEAP1缺失会激活NRF2,从而导致对促进抗氧化保护反应的基因的调控。KEAP1缺失也已被确定为非小细胞肺癌对EGFR抑制剂产生耐药的一个驱动因素。

相比之下,获得性耐药出现在大多数最初对KRAS G12C抑制剂有反应的患者中,但他们在约4 - 6个月后会产生耐药性。这种耐药性可能是由于获得了新的突变,这些突变会削弱抑制剂与KRAS的结合,进而影响整体疗效(图3)。在KRYSTAL - 1试验中,最初病情稳定至少12周的患者中有45%对阿达格拉西布产生了耐药性。对循环肿瘤DNA的序列分析确定了新获得的KRAS突变,其中KRAS R68S、KRAS H95D/G/N/R和KRAS Y96C/D/H/N是最常观察到的耐药突变。这些突变位于KRAS的开关II结合口袋内,阻碍了抑制剂的结合。此外,在突变或野生型等位基因中还发现了频率较低的二次激活KRAS突变,包括G12A/D/R/S/V、G13D和Q61H/L。这些新获得的激活型KRAS突变对KRAS G12C特异性抑制剂不敏感,因此是恢复致癌性KRAS活性的一种潜在额外途径。

图3

同样,在CRC和NSCLC中,KRAS G12C扩增均被确定为KRAS G12C抑制剂治疗的重要耐药驱动因素。KRAS G12C扩增会导致KRAS蛋白数量增加,由于细胞内GTP与GDP的比例为10:1,这些蛋白最初结合的是GTP。鉴于内在的GTP酶活性较低,结合GTP的KRAS稳态量升高,从而降低了KRAS G12C(失活态)抑制剂的疗效。

除了KRAS G12C位点的突变或扩增,同源RAS亚型也能导致对KRAS G12C抑制剂的获得性耐药。发生KRAS G12C突变时,MAPK信号通路的主要活性由突变的KRAS驱动,NRAS和HRAS的贡献较小。然而,患者数据表明,在使用KRAS G12C抑制剂后,HRAS或NRAS的突变,如NRAS Q61K/L/R和HRAS G13V,能够恢复MAPK和PI3K - AKT通路的活性。通过RAS - GAP神经纤维瘤蛋白1(NF1)的功能丧失性突变也能达到相同效果,这在患者中已有报道。NF1缺失会导致GTP酶活性受损,从而激活野生型RAS,在KRAS被抑制后促使下游效应信号通路重新激活。

除了RAS蛋白,下游效应分子也可能出现驱动耐药的基因突变。常见的例子包括BRAF V600E突变、MAP2K1突变(如MAP2K1 K57N/T)或MAP2K1的激活型框内缺失。这些变异会导致MAPK通路独立于KRAS、NRAS或HRAS重新激活,从而促使对KRAS G12C抑制剂产生耐药性。同样,在患者中观察到MYC扩增,MYC是细胞外信号调节激酶(ERK)信号的主要下游效应分子,它可抵消KRAS G12C抑制剂的抑制作用。也观察到PI3K - AKT通路的突变,如肿瘤抑制基因PTEN的功能丧失性突变,或PIK3CA的功能获得性突变(如PIK3CA H1047R),导致PI3K信号过度激活。除了RAS - RAF - MEK或PI3K - AKT通路中的突变可恢复KRAS效应信号外,细胞周期调节因子的突变也进一步导致对KRAS G12C抑制剂的耐药性。在约20%的KRAS突变的非小细胞肺癌患者中发现了CDKN2A的功能丧失性突变,这会导致RB1肿瘤抑制基因失活。

鉴于RTKs是RAS的主要激活因子,因此在RTKs(如EGFR和MET)中出现突变或扩增作为KRAS G12C抑制剂的耐药机制屡见不鲜,这并不奇怪。MET通过依赖SOS的方式激活野生型RAS,从而驱动RAS信号传导。然而,MET的扩增还能够独立于KRAS激活PI3K - AKT通路,以及其他促生存通路,包括JAK - STAT3通路。通过siRNA使MET基因沉默以削弱MET功能,或使用MET抑制剂克唑替尼进行治疗,这两种方式在体外实验及动物实验中均恢复了(肿瘤细胞)对索托雷塞治疗的敏感性。

其他可能导致对KRAS G12C抑制剂产生耐药性的突变已被发现,包括RET RTK的激活突变以及致癌融合蛋白,如EML4 - ALK、CCDC6 - RET和NRF1 - BRAF。然而,这些突变作为KRAS G12C抑制剂耐药驱动因素尚未得到验证。

除了众多基因机制外,适应性非基因机制也被认为是导致KRAS G12C靶向治疗耐药的重要因素(图3)。适应性耐药是指肿瘤细胞通过反馈机制或蛋白质水平的翻译后失调来规避治疗的能力。一种常见的适应性策略是通过激活上游信号重新激活MAPK通路。野生型NRAS和HRAS可作为一种补偿机制,在KRAS G12C活性丧失时被激活。这种补偿性激活通常通过RTK的过表达或磷酸酶的下调来实现。例如,EGFR过表达会导致结合GTP的KRAS G12C水平升高,从而减少可被抑制的蛋白数量。然而,更多的EGFR也会激活野生型RAS蛋白,如HRAS和NRAS,进而驱动RAF - MEK - ERK级联反应的激活。同样,FGFR1过表达会导致ERK持续激活,使细胞能够克服对KRAS G12C的抑制。

上皮 - 间充质转化(EMT)这一现象常与多种癌症类型的治疗耐药相关,它能够促使对KRAS G12C抑制剂产生耐药性。尽管存在KRAS G12C抑制剂,间充质样细胞仍能促进PI3K活性,从而克服抑制剂的抑制作用。此外,间充质细胞表现出FGFR或AXL的激活,以此促进耐药性,并作用于HIPPO通路。该通路与EMT相关,其下游激活因子YAP是EMT的驱动因素。对KRAS G12C突变的非小细胞肺癌细胞进行全基因组CRISPR/Cas9筛选发现,YAP1/TAZ - TEAD激活是阿达格拉西布耐药发展过程中的一个重要驱动因素。这些结果突显了HIPPO通路对EMT以及对KRAS抑制剂耐药性的潜在影响。鉴于TEAD抑制剂VT3989正在针对实体瘤开展临床试验(NCT04665206),科研人员在临床前对抑制TEAD1 能否提升非小细胞肺癌细胞对阿达格拉西布的敏感性进行了测试,结果证明该方法能够提高阿达格拉西布的疗效。

不仅EMT,在无已知基因突变的NSCLC中,肺腺癌向鳞状细胞癌表型转变(AST)也与KRAS G12C抑制剂耐药相关。对基因工程肺癌小鼠模型的实验分析发现,编码LKB1丝氨酸/苏氨酸激酶的STK11肿瘤抑制基因功能丧失,会引发AST并导致对G12C抑制剂的耐药。值得注意的是,15% - 30%的肺腺癌存在STK11与KRAS的共突变。

鉴于前面所描述的机制,很明显,使用KRAS抑制剂的单一药物治疗常常会产生耐药性。从过去的经验中得到的一个关键教训是,联合疗法对于改善患者的治疗结果至关重要。这些策略有助于延缓或克服耐药性,从而提高治疗的整体疗效和持久性。主要的挑战在于预先为个体患者确定最有希望的联合治疗方法。

联合治疗以增强KRAS G12C抑制剂的疗效

RAS通路相关信号:

由于对KRAS G12C抑制剂的原发性和获得性耐药普遍存在,针对潜在增敏剂和药物组合的研究正在迅速展开(图4)。在针对KRAS G12C抑制剂研究最为广泛的联合疗法中,涉及EGFR抗体的疗法备受关注,尤其是在CRC治疗方面。这一策略的灵感源自早期对RAF抑制剂的研究,当时该抑制剂因反馈诱导的RTK信号(特别是EGFR信号)上调而初始疗效不佳。通过对EGFR和RAF,或者EGFR和RAS进行垂直抑制,能够更有力地抑制致癌信号,增强抑制剂的抗肿瘤效果。临床前研究表明,EGFR抑制剂西妥昔单抗可使KRAS G12C突变的结直肠癌CDX和PDX模型对KRAS G12C抑制剂敏感,从而导致肿瘤缩小。

图4

多项临床试验对KRAS G12C抑制剂与EGFR抗体西妥昔单抗和帕尼单抗联合使用的疗效进行了研究(表2)。在1b期KRYSTAL - 1研究中,评估了阿达格拉西布与西妥昔单抗联合用于CRC、NSCLC和PDAC的效果。在CRC患者中,ORR从单独使用阿达格拉西布时的18.6% 提升至联合用药时的46.4%。在KRAS G12C抑制剂中加入EGFR抗体,可同时降低突变型和野生型结合GTP的RAS水平。2024年6月,美国FDA加速批准了这种特定的联合疗法用于治疗携带KRAS G12C突变的结直肠癌患者。有趣的是,正如最近对两名患者的描述,帕尼单抗与索托雷塞联合使用不仅对携带KRAS G12C突变的结直肠癌患者有效,对携带NRAS G12C突变的结直肠癌患者同样有效。两名患者在长达12周的治疗中,病情均达到疾病稳定或部分缓解,唯一的副作用是EGFR抑制剂引起的皮疹。Rubinson等人还证明,索托雷塞可抑制所有RAS G12C亚型,其对NRAS G12C的抑制效力比对KRAS G12C或HRAS G12C高五倍。然而,FDA批准的另一种KRAS G12C抑制剂阿达格拉西布并不具备索托雷塞的这种特性,阿达格拉西布可抑制KRAS G12C,但无法抑制HRAS G12C或NRAS G12C。这种特异性与抑制剂和KRAS残基H95之间的必要相互作用有关,而H95在HRAS或NRAS中并不保守。这也解释了为什么在使用阿达格拉西布后复发的患者中发现了H95突变,而使用索托雷塞的患者中未出现这种情况。

KRAS G12C抑制剂单药治疗常常会导致多个由ERK驱动的负反馈回路失效,进而引起ERK重新激活。将MEK抑制剂与KRAS G12C抑制剂联合使用,是一种有望对抗MAPK信号通路重新激活的方法。遗憾的是,KRAS G12C抑制剂与MEK抑制剂联合使用,不足以克服EGFR的重新激活。为解决这一问题,在CodeBreaK 101试验中测试了MEK抑制剂、EGFR抑制剂与KRAS G12C抑制剂三者联用的垂直联合疗法。索托雷塞与MEK抑制剂曲美替尼以及EGFR抗体帕尼单抗联合使用,在非小细胞肺癌患者中的PR为20%,在结直肠癌患者中为9%,DC分别为87%和82%。

虽然EGFR是与KRAS G12C抑制剂联合使用时研究最为广泛的RTK靶点,但其他RTK,包括VEGF、MET或AXL,也作为联合靶点进行了研究。MET扩增会导致对EGFR抗体以及KRAS G12C - EGFR抗体联合疗法产生耐药性。因此,抑制或敲低MET并联合KRAS G12C抑制剂,可使细胞重新敏感,并促使小鼠体内肿瘤缩小。另一种被证明抑制后可使细胞对KRAS G12C抑制剂敏感的RTK是AXL。在最早发现KRAS G12C抑制剂ARS1620增敏剂的CRISPR筛选之一中,AXL被鉴定为PDAC细胞中的增敏剂。此外,研究发现YAP - AXL轴可促使非小细胞肺癌细胞对阿达格拉西布产生耐受,抑制AXL可使这些细胞对KRAS G12C抑制剂更敏感。

鉴于多种RTKs在耐药性产生过程中的驱动作用,与其使用针对特定RTKs的复杂抑制剂组合,一种更有效的方法可能是针对RTK信号传导与RAS激活之间的一个共同节点。鸟嘌呤核苷酸交换因子SOS1在介导RTK激活RAS的过程中至关重要。因此,抑制SOS1提供了一种潜在的泛 - RTK - RAS治疗策略。SOS1抑制剂BI - 3406与阿达格拉西布联合使用,即使在由MRAS和SHOC2驱动的阿达格拉西布耐药模型中,也能抑制肿瘤生长。同样地,SOS1:KRAS抑制剂BI 1701963与KRAS G12C抑制剂BI 1823911联合使用,使非小细胞肺癌(NSCLC)细胞系移植模型(CDX)中的肿瘤消退,并于2021年进入临床试验(NCT04973163)。此外,一种基于SOS1抑制剂BI - 3406的SOS1蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC)与索托雷塞联合使用,可协同减少小鼠肺部肿瘤体积。这种方法通过KRAS G12C抑制剂来抑制致癌的KRAS,同时额外的SOS1降解可阻止基于RTK的野生型KRAS、NRAS和HRAS的激活,从而防止它们补偿KRAS G12C功能的丧失。

另一种将RTKs与RAS解偶联的方法是靶向SHP2磷酸酶。SHP2在RTKs的下游发挥作用,通过调节SOS1的活性来促进RAS激活。因此,SHP2抑制剂可以充当泛- RTK抑制剂,阻止RTK信号诱导的RAS激活。这会导致KRAS在结合GDP的状态下积累,使得KRAS G12C(失活态)抑制剂能够作用于更高比例的KRAS G12C。SHP2和MAPK抑制剂的组合已经显示出协同效应。此外,各种体外研究已经证明,在使用KRAS G12C抑制剂治疗时,SHP2抑制剂能够有效且持续地抑制RAS通路。因此,多种SHP2抑制剂正在与KRAS G12C抑制剂联合进行临床评估。在2023年IASLC世界肺癌大会上公布了KontRASt - 01试验(NCT04699188)的初步结果,该试验将KRAS G12C抑制剂JDQ443与SHP2抑制剂TNO155联合使用。对于预先使用过KRAS G12C抑制剂的患者,记录的DC为67%,ORR为33%,缓解持续时间超过6个月。虽然SHP2抑制剂在临床前模型中显示出强大的抗肿瘤效果,但在临床环境中会遇到耐受性问题,因此需要优化给药方案以尽量减少不良事件。

为了克服由激活的野生型HRAS、NRAS和KRAS驱动的反馈回路,多种RAS抑制剂提供了另一种阻断RTK诱导的RAS - MAPK信号传导的选择。这些抑制剂的早期1期临床试验报告称,在胰腺癌(PDAC)和非小细胞肺癌(NSCLC)患者中出现了部分缓解(PR)。因此,正在进行的临床试验正在探索多种RAS抑制剂RMC - 6236与KRAS G12C抑制剂RMC - 6291联合使用的效果(NCT06128551)。

另一种防止RTK反馈回路激活野生型HRAS的方法,又回到了前文所述的FTIs的应用上。最近一项研究表明,在NSCLC、PDAC和CRC中,索托雷塞与FTI替吡法尼联合使用具有益处。虽然致癌性KRAS G12C信号传导被索托雷塞抑制,但其他RAS亚型可以补偿这种抑制作用。而FTIs可削弱HRAS信号传导,从而提高KRAS G12C抑制剂的疗效。在此,这种联合用药可能还得益于FTIs对所有法尼基化蛋白的广泛作用,而非仅作用于HRAS。FTIs靶向的最知名的法尼基化蛋白之一是小GTP酶RHEB,它参与mTOR信号传导,这表明PIK3CA/mTOR信号传导也与治疗反应有关。

由于KRAS - MAPK信号是细胞周期从G1期向S期转变的关键驱动因素,针对细胞周期控制蛋白进行靶向治疗是一种增强KRAS抑制效果、解决细胞周期诱导的耐药性的额外有效策略。因此,抑制细胞周期调节因子,特别是那些驱动G1 - S期转换的调节因子,是一种很有前景的联合靶向策略。细胞周期蛋白依赖性激酶4和6(CDK4/6)在促进G1 - S期转换过程中发挥着主要作用,对它们的抑制会使细胞周期停滞在G0/G1期。CDK4/6抑制剂帕博西尼(palbociclib)在细胞系和小鼠模型中增强了KRAS G12C抑制剂的疗效。目前,有五项正在进行的临床试验是将已获批临床应用的CDK4/6抑制剂与KRAS G12C抑制剂联合使用。

另一种被发现可增强对KRAS G12C抑制效果的细胞周期激酶是极光激酶A(AURKA)。将AURKA抑制或敲除与抑制KRAS G12C相结合,能有效降低KRAS的重新激活,并对癌细胞发挥抗增殖作用。此外,AURKA抑制剂可促进由KRAS G12C抑制剂诱导的细胞静止,使大量细胞停留在G0期。一项临床试验(NCT05374538)也曾对AURKA抑制剂与索托雷塞的联合使用展开研究,不过该试验因申办方的决定而终止。

值得注意的是,虽然RAS - MAPK通路抑制剂或细胞周期抑制剂会诱导细胞周期停滞在G0期,但在KRAS G12C扩增的耐药细胞中,撤除KRAS G12C抑制剂也能引发这一现象。在这种情况下,撤药会引发信号冲击,导致癌基因诱导的细胞衰老。癌细胞的这种衰老表型展现出一种新的弱点,可利用衰老细胞裂解药物进行研究。

免疫相关的联合疗法:

免疫疗法是一个快速发展的研究领域,众多临床试验正在探究抗PD - 1/PD - L1免疫检查点疗法在癌症治疗中的益处。通过抑制PD - 1或PD - L1可促进T细胞活性,进而介导肿瘤细胞死亡。在过去几年中,多种靶向PD - 1/PD - L1的药物,如帕博利珠单抗和纳武利尤单抗,已获得美国FDA批准,用于治疗NSCLC及其他类型的癌症。这种治疗方法已拓展为联合疗法,即在非小细胞肺癌和结直肠癌治疗中,将免疫疗法与KRAS G12C抑制剂相结合。对携带KRAS G12C突变且具有免疫活性的小鼠CRC CDX进行的临床前评估发现,单独使用索托雷塞可使肿瘤短期消退,但随后肿瘤会再次生长。然而,当与抗PD - L1治疗联合使用时,可观察到肿瘤完全消退,且在治疗结束后持续超过2个月。目前,有24项临床试验正在将抗PD - 1/PD - L1疗法与KRAS G12C抑制剂联合使用,其中进展最为前沿的是KRYSTAL - 7试验,这是一项2/3期试验,将阿达格拉西布与抗PD - 1单克隆抗体帕博利珠单抗联合使用(NCT04613596)。截至目前,该试验尚未公布结果。

鉴于致癌性RAS信号可稳定PD - L1的mRNA,进而调控PD - L1的表达,联合使用针对这两个靶点的抑制剂似乎前景可期。为进一步提升这种联合治疗的效果,多项体外研究强调,将KRAS G12C抑制剂不仅与抗PD - 1药物联用,还与SHP2抑制剂联用,能带来更多益处。这种三联疗法被认为可诱导抗肿瘤免疫反应,并重塑肿瘤微环境,增强KRAS G12C抑制剂的效果,尤其是在PDAC的治疗中。目前,有一项临床试验正聚焦于这些体外研究结果,将JDQ443、TNO155和替雷利珠单抗联合使用(NCT04699188)。截至目前,该试验尚未公布结果。

利用免疫系统对携带KRAS突变肿瘤的其他治疗方法,涉及与KRAS G12C抑制剂共价结合的KRAS G12C蛋白片段衍生的新抗原。这些新抗原一旦通过MHC I复合物呈现在癌细胞表面,双特异性T细胞衔接器就能介导新抗原与T细胞之间的相互作用。这种相互作用会触发细胞毒性T细胞反应,从而导致癌细胞被选择性破坏。该方法的优势在于,所有仍携带KRAS G12C突变且受KRAS G12C抑制剂抑制的癌细胞,都会成为细胞毒性T细胞的靶标,即便这些细胞已通过下游突变或MYC扩增等机制产生了耐药性。

化疗相关的联合疗法:

鉴于化疗仍是癌症治疗的标准方案,因此有17项临床试验正在评估化疗与KRAS G12C抑制剂联合使用的效果也就不足为奇了。临床前研究为这些试验提供了支持,结果表明,在KRAS G12C突变的NSCLC CDX小鼠模型中,与单药治疗相比,索托雷塞与标准治疗药物卡铂联合使用,能显著更大程度地抑制肿瘤生。同样,在KRAS G12D突变的PDAC小鼠模型中,单独使用MRTX1133或标准治疗药物吉西他滨,仅能在2周内抑制肿瘤转移生长,而两者联合使用则可使肿瘤长期消退。目前尚不清楚,观察到的这些效果是由于KRAS G12C抑制剂与化疗药物之间的协同作用,还是由于化疗针对的是快速增殖的细胞(包括对KRAS G12C抑制剂耐药的细胞),这仍是一个有待解决的问题。

结语和未来展望

随着两款KRAS G12C选择性抑制剂获批成功,以及众多针对其他KRAS突变的抑制剂涌现,“KRAS不可成药”这一观点如今可以被摒弃了。虽然临床评估中的大多数抑制剂的机制与两种已批准的突变选择性OFF变构抑制剂相似,但也有一些抑制剂的机制不同,从而增加了有效选择的多样性。传统观点认为,突变选择性抑制剂会优于对野生型和突变型KRAS蛋白均有活性的抑制剂,且不受正常组织毒性的限制,然而,泛RAS抑制剂RMC - 6236出人意料的临床疗效正在挑战这一观点。

展望未来,KRAS抑制剂持续发展面临的最大挑战是克服耐药性,因为耐药性限制了治疗反应的深度和持续时间。如今,人们普遍认为,KRAS抑制剂的长期疗效无法通过单药治疗实现,而需借助联合治疗。尽管我们对耐药机制的了解仍然有限,但新出现的证据表明,这些机制将是多样且复杂的,在患有相同癌症类型的不同患者体内以及同一患者体内都可能存在差异。因此,确定有效的联合治疗方案仍是一项艰巨的挑战。需要进一步开展研究,尤其是在患者分层、联合治疗方法、药理学以及耐药性发展的理解等领域,以确保不仅能提高这些患者的生活质量,还能延长他们的生存期。

历经近四十年的挫折,临床有效的KRAS G12C选择性抑制剂研发成功,这在癌症药物研发领域标志着一个重要的里程碑。这一成果开启了基础与转化RAS研究激动人心的崭新时代。以往的抗RAS研究因我们对RAS功能的理解不全面而受到限制,而未来的研究必将揭示RAS还有诸多奥秘有待解开。有一点是肯定的,未来为RAS突变癌症患者带来了充满希望的治疗选择。

未解决的问题

虽然 KRAS G12C 抑制剂在临床环境中显示出了一定的暂时疗效,但约 50% 的患者对这些疗法没有反应。导致这种原发性耐药的潜在机制是什么?是否有潜在的药物组合可以克服这种耐药性并提高这些患者的治疗效果?

能否识别原发性耐药的驱动因素,并将其用作预测患者反应的潜在生物标志物呢?此外,是否有特定的生物标志物可以用来预测继发性耐药的出现呢?

除了原发性耐药,获得性耐药的产生对KRAS G12C抑制剂来说是一个重大挑战,许多潜在机制尚未被完全理解。还有哪些耐药机制会导致患者不再适合继续使用KRAS G12C疗法呢?

鉴于大量临床试验正在探索KRAS G12C抑制剂与其他疗法的联合使用,哪些联合方式有可能带来最显著的治疗益处呢?这些联合疗法会延长患者的无进展生存期吗?

RAS(激活态)多选择性抑制剂正展现出很有希望的初步临床结果,但耐药性的出现仍然是一个关键挑战。一个关键问题是,在KRAS G12C抑制剂中观察到的耐药机制是否会在多选择性RAS(激活态)疗法中成为主要的耐药驱动因素,还是会有新的机制成为耐药驱动因素。此外,与KRAS G12C抑制剂一起使用的联合策略是否可以直接应用于多选择性RAS(激活态)疗法,或者是否可以确定更有效的联合方法?

鉴于 RAS 是一种小 GTP 酶,从 KRAS G12C 和 RAS(激活态)多选择性抑制剂中获得的认识能否应用于其他小 GTP 酶,如 RHO 或 RAB 呢?此外,针对这些 GTP 酶使用此类抑制剂时,是否能够带来额外的临床益处呢?

参考文献:

Isermann T, Sers C, Der CJ, Papke B. KRAS inhibitors: resistance drivers and combinatorial strategies. Trends Cancer. Published online December 27, 2024. doi:10.1016/j.trecan.2024.11.009

本文仅供医学专业人士参考,不代表本平台观点。

临床结果

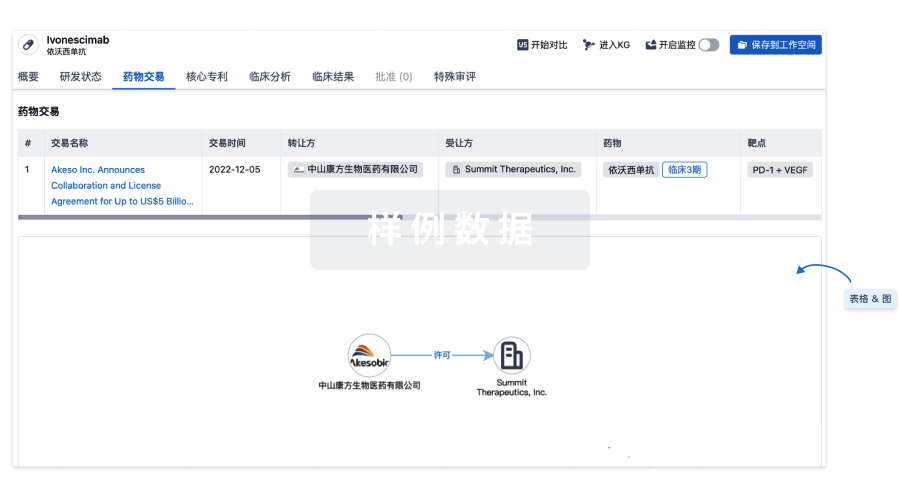

100 项与 QTX-3034 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 美国 | 2024-02-05 | |

| KRAS G12D突变实体瘤 | 临床申请批准 | 美国 | 2024-01-04 | |

| KRAS突变肿瘤 | 临床前 | 美国 | 2023-05-30 | |

| RAS/RAF 突变的实体瘤 | 药物发现 | 美国 | 2023-03-14 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

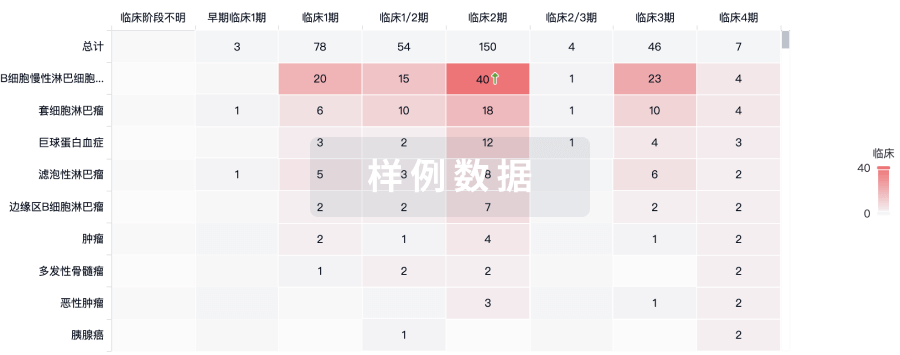

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用