预约演示

更新于:2025-05-07

COVID-19 delta/omicron mRNA vaccine (WestGene)

新冠疫苗 (威斯津生物)

更新于:2025-05-07

概要

基本信息

原研机构 |

在研机构 |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床1期 |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

关联

100 项与 新冠疫苗 (威斯津生物) 相关的临床结果

登录后查看更多信息

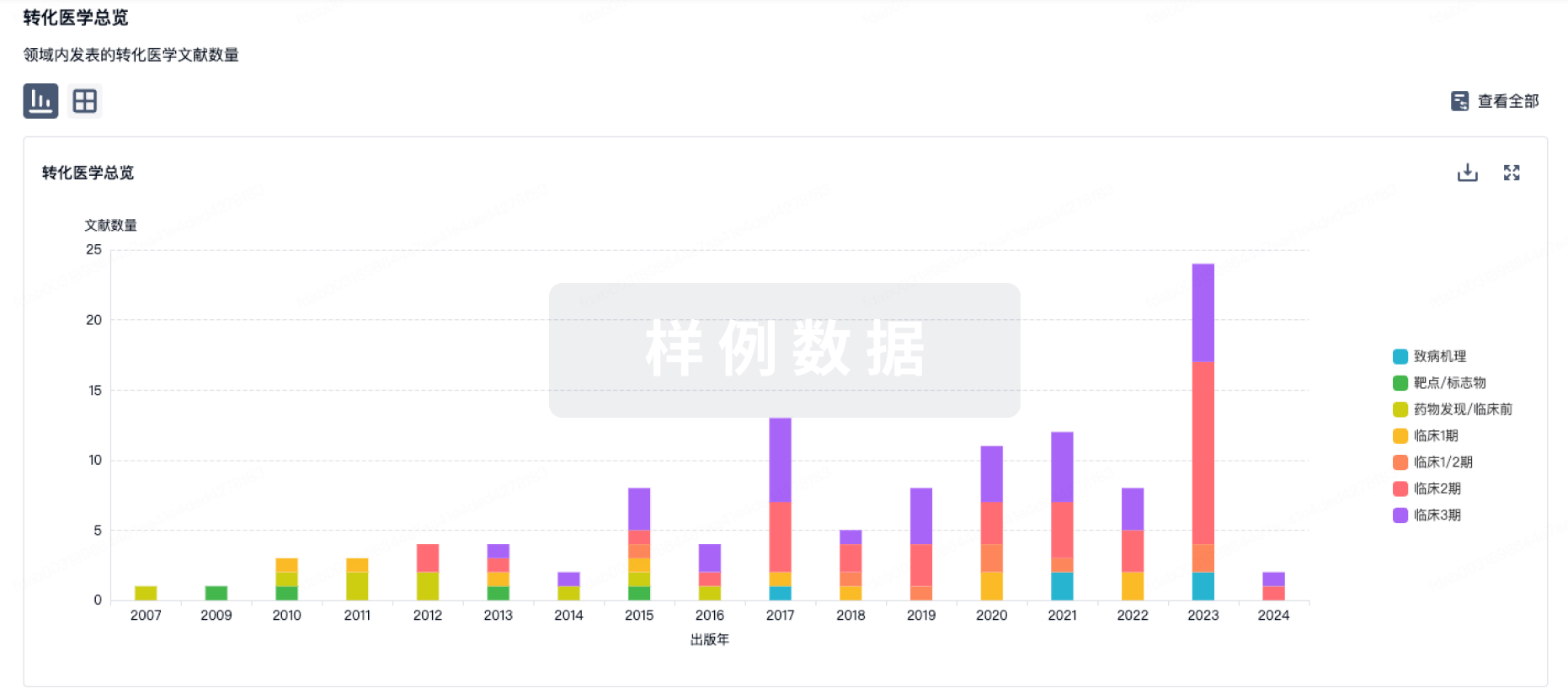

100 项与 新冠疫苗 (威斯津生物) 相关的转化医学

登录后查看更多信息

100 项与 新冠疫苗 (威斯津生物) 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

67

项与 新冠疫苗 (威斯津生物) 相关的新闻(医药)2025-04-29

近日,疫苗研发领域动态频出,Vaxart 公司迎来好消息,其新冠疫苗研究的暂停令被解除,研发进程得以重启。然而,整个新冠疫苗研发行业依旧面临诸多挑战,GeoVax 和诺瓦瓦克斯(Novavax)等公司深陷困境,并且,疫苗行业还受到来自卫生部门的质疑,未来发展充满不确定性。Vaxart 疫苗研究解冻,重启研发进程4 月 29 日,Vaxart 公司在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中宣布,美国卫生与公众服务部(HHS)取消了对其新冠疫苗试验的暂停令,这意味着该公司可以继续筛选患者参与研究 。此前,HHS 在 2 月冻结了 Vaxart 的试验,这一举措使得该公司与政府签订的价值数十亿美元的口服新冠疫苗研发合同陷入僵局。当时,HHS 表示暂停是为了让联邦当局有时间评估公司的初步研究结果。如今,随着暂停令的解除,Vaxart 公司可以恢复与包括政府在内的合作伙伴在疫苗项目上的成本支出、会议参与和沟通工作 。公司还能重新启动研究现场,并对潜在的参与者进行评估,推进 10000 名患者规模的研究部分。不过,根据解除令的条款,HHS 要求 Vaxart 与生物医学高级研究与发展管理局(BARDA)就 “成本、时间表和监管途径协议” 展开进一步讨论 。目前,该公司已经与 BARDA 举行了线上会议,商讨研究的给药计划。其他公司受阻,研发之路艰难尽管 Vaxart 迎来转机,但其他新冠疫苗研发企业却仍在困境中挣扎。同样在政府支持下研发新冠疫苗的 GeoVax 公司,本月初也收到了 HHS 的停工令 。GeoVax 正在 “下一代项目”(Project NextGen)框架下研究其多抗原注射疫苗 GEO-CM04S1。“下一代项目” 是拜登政府发起的一项 50 亿美元的计划,旨在资助下一代疫苗和疗法的研发。GEO-CM04S1 目前处于 IIb 期开发阶段,初步数据显示,无论是作为基础疫苗还是加强针,它都展现出了令人鼓舞的效果,甚至对那些先前对已获批疫苗反应不佳的患者也有效 。此外,诺瓦瓦克斯公司也面临着问题。4 月 1 日,FDA 未能在规定期限内对诺瓦瓦克斯的新冠疫苗做出审批决定 。上周,该公司透露 FDA 要求其做出上市后承诺,目的是为疫苗生成更多临床数据。诺瓦瓦克斯在一份新闻稿中表示,公司相信其研发的疫苗 “可获批”,但目前仍需等待 FDA 的最终决定。行业受质疑,发展前景不明除了这些企业面临的具体问题,整个疫苗市场也处于不稳定状态。卫生部门对疫苗的质疑让行业前景蒙上阴影。本月初,HHS 部长罗伯特・F・肯尼迪表示,疫苗并发症可能比人们认知的更为普遍,他还指出美国缺乏有效的疫苗不良反应监测系统 。目前,肯尼迪正在提议对疫苗不良事件报告系统进行改革,以探究疫苗对特定健康结果的潜在 “影响”,但具体影响尚未明确说明。Vaxart 公司新冠疫苗研究的恢复为其带来了希望,但新冠疫苗研发行业整体仍面临监管、舆论等多方面的压力。GeoVax 和诺瓦瓦克斯的未来充满不确定性,整个疫苗市场也在卫生部门的质疑声中艰难前行。后续这些公司将如何应对挑战,疫苗行业又将何去何从,值得持续关注。原文来源:https://www.biospace.com/policy/hhs-unfreezes-vaxarts-covid-19-study-resumes-funding-as-headwinds-batter-vaccines-space识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观不本站。

疫苗

2025-04-14

·小药说药

-01-引言在艾滋病(HIV)、结核病(TB)和疟疾等全球性传染病疫苗的研发中,科学家们面临一个核心挑战:如何精准评估疫苗诱导的免疫反应?传统方法往往只能“管中窥豹”,而流式细胞术凭借其多参数、高灵敏、动态追踪的特点,成为疫苗临床试验中不可或缺的“细胞侦探”。 -02-一、流式细胞术的核心原理与关键技术1. 方法原理流式细胞术的核心是通过荧光标记抗体识别细胞表面或内部的特定分子(如细胞因子、表面蛋白)。当细胞通过激光束时,散射光和荧光信号被检测,结合多色荧光标记技术,可同时分析数十种细胞特征。例如,在疫苗研究中,通过标记CD4+、CD8+ T细胞及细胞因子(如IFN-γ、IL-2),可精准定位疫苗诱导的免疫细胞亚群。2. 关键操作步骤样本处理:通常使用外周血单个核细胞(PBMC),通过抗原刺激(如HIV肽段)激活疫苗特异性T细胞。细胞内染色(ICS):固定细胞后,用荧光抗体标记细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)或功能蛋白(如CD40L、颗粒酶)。流式分析:通过多色荧光通道区分细胞亚群,结合统计软件(如SPICE)解析细胞功能多样性。3. 验证方法在临床试验中,流式检测需通过严格验证:特异性:评估假阳性率。线性与精密度:通过稀释实验确认检测限和重复性。标准化:多中心试验需统一操作流程和数据分析标准,确保结果可比性。-03- 二、评估细胞增殖:疫苗效力的“续航力”指标CFSE标记法:CFSE(羧基荧光素二醋酸盐琥珀酰亚胺酯)是一种细胞增殖标记染料,其核心机制基于荧光强度的逐代稀释。当细胞被CFSE标记后,荧光分子均匀分布于胞内。在细胞分裂时,染料被平均分配到子代细胞中,每分裂一次,荧光强度减半。通过流式细胞术检测不同荧光强度的细胞群,可精确追踪细胞分裂代数和增殖能力。在疫苗临床试验中,CFSE常用于标记外周血T细胞(如CD4+或CD8+ T细胞),通过体外抗原刺激(如HIV肽段)后培养数天,观察CFSE荧光稀释程度,量化疫苗特异性T细胞的扩增能力。Ki-67检测:Ki-67是一种核蛋白,仅在活跃增殖的细胞(G1、S、G2/M期)中表达,静止期(G0期)细胞不表达。疫苗激活抗原特异性T细胞后,其进入增殖状态,Ki-67表达上调。通过检测Ki-67阳性细胞比例,可直接反映T细胞的增殖活性。该方法已用于黄热病、牛痘及HIV候选疫苗的临床研究,能够描述疫苗接种后早期T细胞增殖的动力学特征。-04-三、表型分析:解码免疫细胞的“身份密码”多参数检测能力:流式细胞术可同时检测多个表型标记(如记忆、激活、分化状态),通过荧光信号区分不同细胞亚群。例如,中央记忆T细胞(TCM)通过CCR7+CD45RA-表型区分,效应记忆T细胞(TEM)通过CCR7-CD45RA-表型区分。功能与表型关联分析:在细胞内细胞因子染色(ICS)中,结合表型标记(如CD45RA、CCR7)与功能标记(如IFN-γ、IL-2),可确定疫苗诱导的抗原特异性T细胞的记忆状态和功能特征。激活状态评估:激活标记(如CD38、HLA-DR)在抗原特异性T细胞表面短暂上调,反映疫苗诱导的急性激活反应。Ki-67(增殖标记)与Bcl-2(抗凋亡蛋白)联合检测,可追踪增殖T细胞的存活状态及反应动力学。先天免疫应答评估:通过表型分析监测树突状细胞、单核细胞等先天免疫细胞的激活状态(如CD86表达),评估佐剂效果或早期免疫信号。-05-四、组织样本分析:突破血液检测的局限通过宫颈刷、精液或直肠活检获取黏膜组织样本,流式细胞术可以分析局部免疫反应(如生殖道HIV特异性T细胞)。从而评估疫苗在黏膜部位(如生殖道、肠道)诱导的免疫反应,这些部位是许多病原体感染的关键防护位点。尽管黏膜样本细胞量少(如宫颈样本仅含10^5个T细胞),流式技术仍能实现功能检测。-06-结语从HIV疫苗的失败教训到新冠疫苗的成功启示,流式细胞术始终是免疫评估的“黄金标准”。它不仅帮助科学家看清免疫系统的“战场”,更指引着疫苗设计的优化方向。未来,随着技术的迭代和跨学科融合,这一“细胞侦探”必将在传染病防控中发挥更深远的作用。参考资料:1.Vaccine applications of flow cytometry. Methods.2012 Jul;57(3):383-91.公众号内回复“ADC”或扫描下方图片中的二维码免费下载《抗体偶联药物:从基础到临床》的PDF格式电子书!公众号已建立“小药说药专业交流群”微信行业交流群以及读者交流群,扫描下方小编二维码加入,入行业群请主动告知姓名、工作单位和职务。

疫苗临床研究细胞疗法

2025-04-07

摘要:本文介绍了自我扩增 RNA(saRNA)疫苗的研究进展。saRNA 疫苗是新兴疫苗技术,具有诸多优势。文中阐述了其基于甲病毒的载体设计、作用机制,以及在研发过程中在载体设计、递送系统方面的进展,通过临床评估展现了其免疫原性和安全性。同时探讨了面临的挑战及解决策略,展望了在传染病防治和癌症免疫治疗等领域的应用前景。一、疫苗新势力:自我扩增 RNA(saRNA)疫苗登场在疫苗领域,自我扩增 RNA(saRNA)疫苗正逐渐崭露头角。它是一种新兴的疫苗技术,和传统的 mRNA 疫苗相比,有着独特的优势。世界卫生组织强调免疫接种的重要性,目前全球针对多种病原体研发了不同的疫苗平台,核酸疫苗在其中占比逐渐增加。在抗击新冠疫情中,mRNA 疫苗发挥了重要作用,但它也有一些不足,比如抗原表达时间较短。而saRNA 疫苗可以通过在细胞内自我扩增,实现较低剂量下的高效抗原表达,免疫原性更强,成本效益也更高。就像已获批的 KostaiveⓇ疫苗,只需较低剂量就能发挥作用,这充分展示了saRNA 疫苗的潜力。二、探秘 saRNA 疫苗的核心机制与设计saRNA 疫苗的工作原理:saRNA 疫苗的载体主要来源于甲病毒,像委内瑞拉马脑炎病毒(VEEV)、辛德毕斯病毒(SINV)和塞姆利基森林病毒(SFV)。这些甲病毒经过改造,去除了致病部分,保留了能让 RNA 自我复制的能力。(此处插入原文图 1A,展示甲病毒改造及 saRNA 复制机制)当saRNA进入细胞后,会利用甲病毒的复制机制,大量生成自身的拷贝以及编码抗原的亚基因组 mRNA,从而持续表达抗原,激活人体的免疫系统。精心设计的载体:在saRNA 疫苗的研发过程中,载体设计至关重要。从体外转录环节开始,就要考虑如何提高产量和质量。例如,调整镁离子和醋酸根离子浓度、控制反应温度等可以优化转录效果。5’帽结构对于saRNA的稳定性和翻译效率十分关键,目前有多种方法来实现有效的加帽。(此处插入原文关于 5’帽结构相关的示意图,辅助理解加帽过程及作用)同时,对非编码区(UTR)和编码序列的优化也在不断探索中,通过这些优化可以增强saRNA的复制能力和抗原表达水平。此外,saRNA还能实现多基因表达,通过添加额外的亚基因组启动子、2A 肽或内部核糖体进入位点(IRES)等,能同时表达多种抗原,为开发多价疫苗提供了可能。三、攻克递送难题:让 saRNA 疫苗精准发挥作用saRNA本身是带负电的大分子,直接注射难以进入细胞发挥作用,所以需要借助合适的递送系统。目前,多种纳米颗粒被用于saRNA 疫苗的递送。(图2,展示不同纳米颗粒的结构及递送原理)脂质纳米颗粒(LNPs):这是目前应用较广的一种递送载体。像 ComirnatyⓇ、SpikevaxⓇ等疫苗都采用了这种技术。LNPs 由多种成分组成,比如可电离脂质、磷脂、胆固醇和聚乙二醇(PEG)脂质等。这些成分各自发挥作用,可电离脂质在低 pH 值时能与saRNA结合,磷脂维持颗粒稳定性,胆固醇帮助颗粒与细胞融合,PEG 脂质则控制颗粒大小和延长半衰期 。不过,LNPs 也存在一些问题,比如会在肝脏和脾脏等非靶器官分布,可能导致毒性反应,还可能引发免疫反应。其他纳米颗粒:除了 LNPs,还有阳离子纳米乳液、聚合物纳米颗粒和脂质复合物等也可用于saRNA的递送。阳离子纳米乳液如用于 HIV 疫苗和新冠疫苗(GEMCOVACⓇ)的递送,展现出了一定的安全性和免疫原性。聚合物纳米颗粒由阳离子聚合物与saRNA结合形成,虽然有些聚合物存在细胞毒性,但也有一些经过改进后能有效递送saRNA并引发免疫反应。脂质复合物则是由阳离子脂质与核酸形成的复合物,不同的脂质复合物在疫苗递送中各有特点 。四、saRNA 疫苗的临床 “成绩单”:以新冠疫苗为例新冠疫情期间,众多saRNA 疫苗开展了临床试验。(此处插入原文关于新冠 saRNA 疫苗临床试验相关的表格,呈现不同疫苗的试验信息)其中,ARCT - 021 和 ARCT - 154 等疫苗备受关注。ARCT - 021 疫苗在首次接种后有免疫原性,但第二次接种未显示出增强效果。而 ARCT - 154 疫苗通过优化抗原和载体设计,在接种后,参与者体内产生了较高水平的中和抗体。不同疫苗的临床试验对比发现,saRNA 疫苗的甲病毒 backbone(如 VEEV 的不同变体)可能会影响血清转化水平。此外,saRNA 疫苗在异源初免 - 加强接种策略中表现出色,能诱导出较强的 T 细胞反应和持久的抗体水平,相比 mRNA 加强疫苗,其抗体衰减速度更慢 。五、saRNA 疫苗面临的挑战与应对之策1.安全性考量:虽然saRNA 疫苗在临床试验中总体安全性良好,常见的不良反应多为注射部位的轻微反应和一些全身症状,且严重反应罕见,但由于其基于病毒衍生的基因组,仍需进行严格的安全性评估。(图3,展示外源性 RNA 诱导的先天免疫激活过程,辅助理解安全性问题的产生机制)2.先天免疫反应问题:人体的免疫系统会识别外来的 RNA,从而引发先天免疫反应,这可能影响saRNA的稳定性和翻译,甚至导致细胞凋亡。为了解决这个问题,研究人员采用了多种方法。比如使用经过修饰的核苷酸,像 5 - 羟甲基胞苷(hm5C)、5 - 甲基胞苷(m5C)或 5 - 甲基尿苷(m5U)等,这些修饰可以降低免疫反应,同时提高saRNA的转染效率和免疫原性。(图 4A,展示不同修饰核苷酸对 saRNA 的影响)此外,对saRNA进行纯化,去除转录过程中产生的双链 RNA 等副产物,也能减少免疫反应。还有利用先天免疫抑制剂,如一些小分子、肽或病毒蛋白,来抑制免疫反应,增强saRNA的表达 。3.其他挑战及解决办法:saRNA 疫苗还面临着一些其他挑战,比如 RNA - LNP 平台的稳定性问题,saRNA与天然病毒发生重组的潜在风险等。针对稳定性问题,研究人员通过优化储存条件,如在特定浓度的蔗糖溶液中储存,或开发具有热稳定性的阳离子脂质纳米载体等方法来解决。对于重组风险,虽然目前证据显示风险较低,但仍需进一步研究,开发低重组可能性的saRNA载体库是降低风险的有效策略 。六、saRNA 疫苗的未来蓝图:不止于传染病防治saRNA 疫苗在传染病防治领域展现出了巨大的潜力,随着技术的不断优化,它有望在全球疫苗接种计划中发挥更重要的作用,尤其是在资源有限的地区,其低成本、高效能的特点更具优势。而且,saRNA 疫苗的应用不仅仅局限于传染病。在癌症免疫治疗方面,它也展现出了良好的前景。通过编码肿瘤相关抗原,saRNA 疫苗可以激活人体的免疫系统,识别和攻击癌细胞。不过,要实现更广泛的应用,还需要进一步研究解决一些关键问题,比如修饰核苷酸对复制酶活性的影响、抗复制酶免疫的水平和类型,以及saRNA长期复制的影响等 。识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观不本站。

疫苗信使RNA

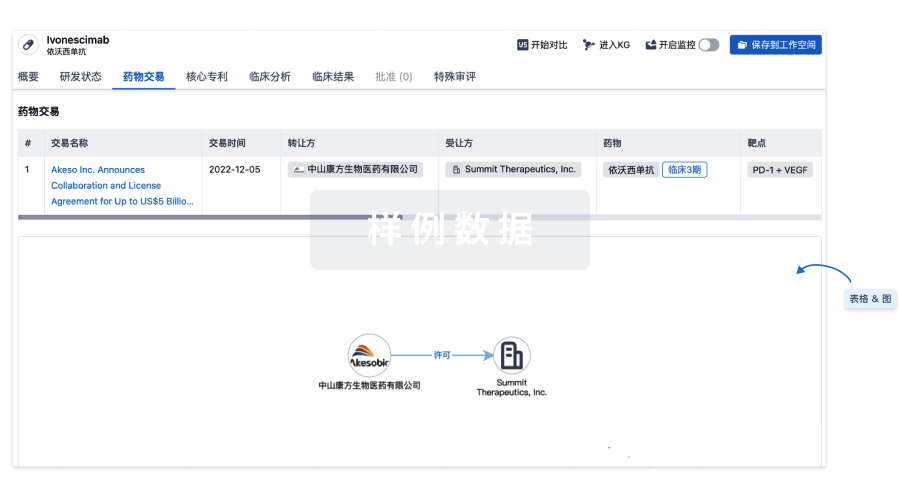

100 项与 新冠疫苗 (威斯津生物) 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 新型冠状病毒感染 | 临床1期 | 中国 | - |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

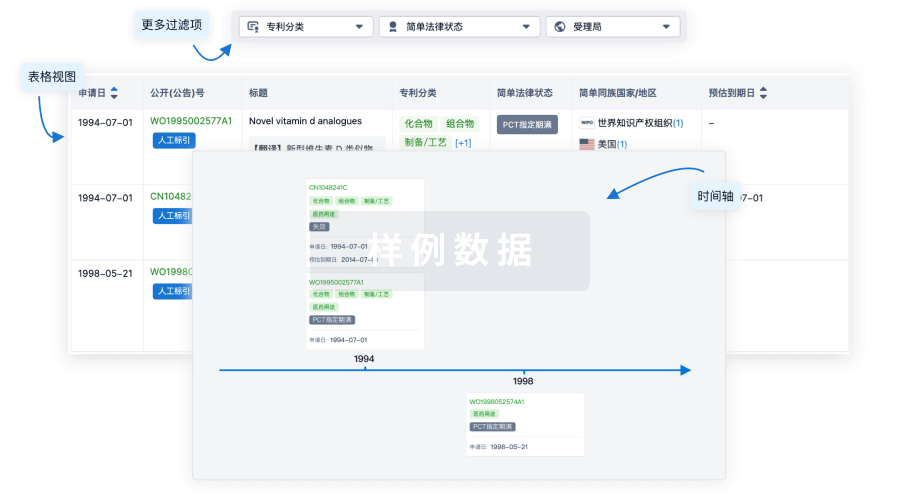

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

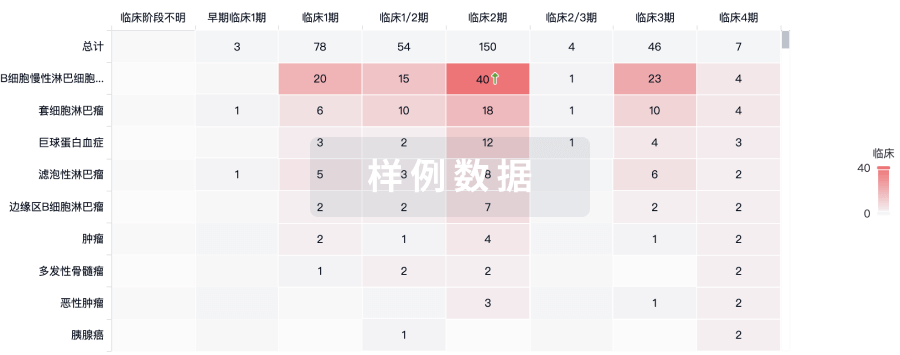

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用