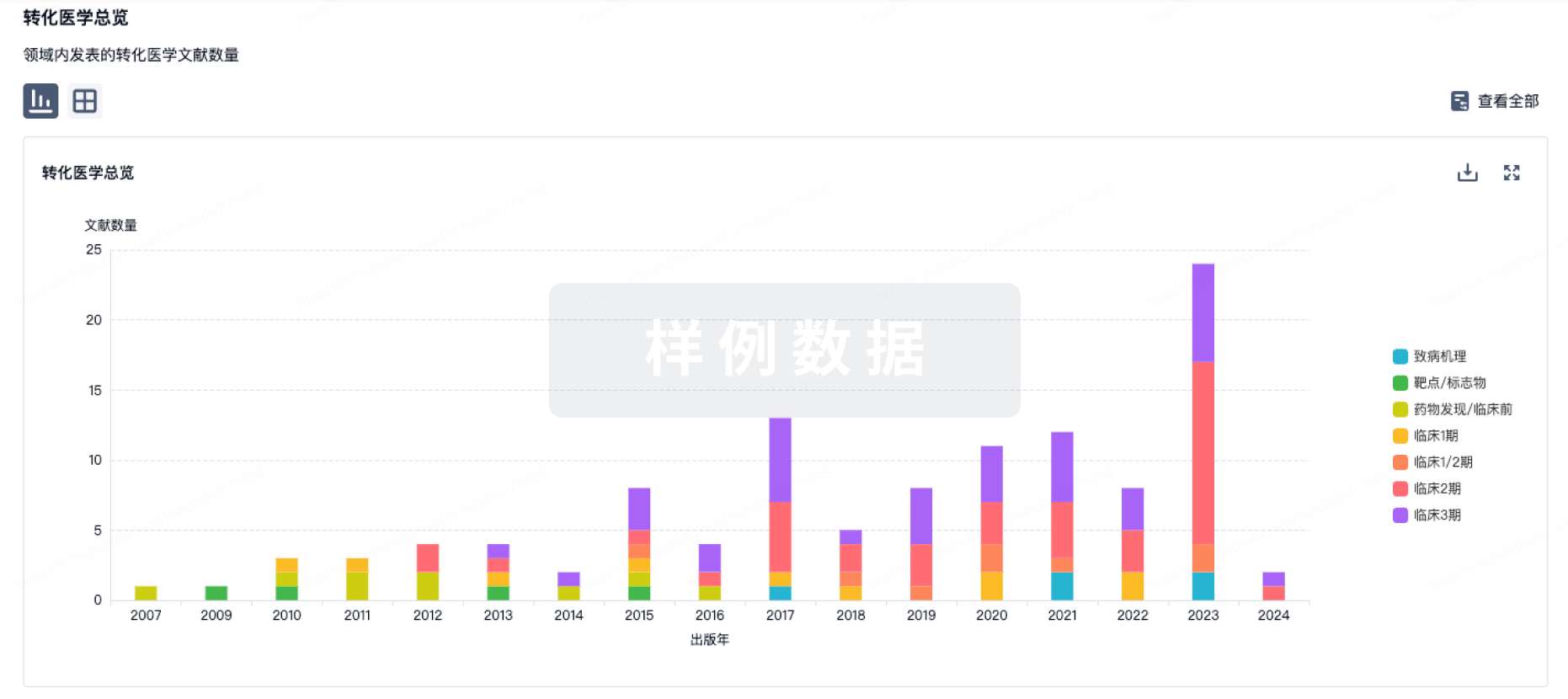

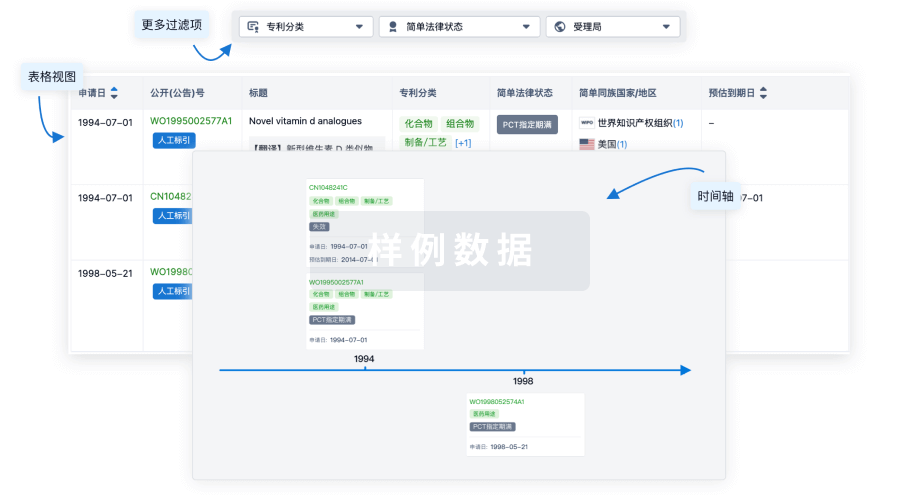

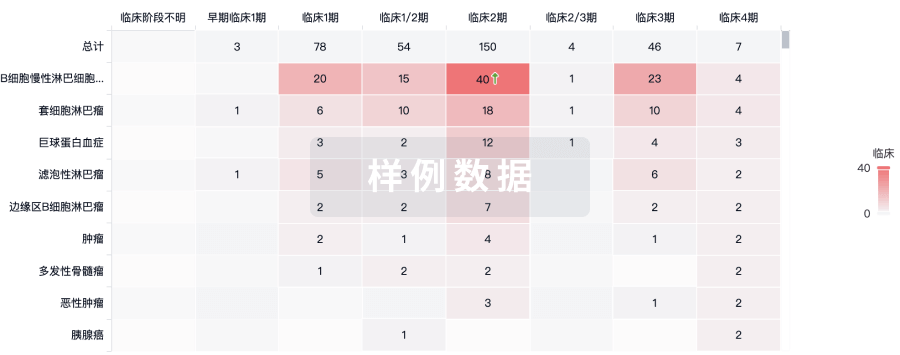

# 本篇笔记仅基于公开资料和信息撰写、为个人观点、供学术交流所用、不构成任何建议 #我用了差不多一个月的时间,看了几十家代表公司的产品线、几千篇研报和点评、几万个注册临床试验,想要看清楚肿瘤免疫治疗棋局的现状和未来。这不符合我的本性,我是宁可去无人区探险,也不想投入毫厘铢锱不能差错的极致内卷中。但是,现实就是,现在和未来很长一段时间内,免疫检查点抑制剂都会是肿瘤治疗的基石,即使MNC们早就已经布局于免疫检查点抑制剂之外甚至肿瘤治疗之外,国内大多数药企还有一段国产替代的长路要走。既然不能提前退休,只能强忍着非常严重的内卷PTSD看棋局,这种不适感压制了我的段子手级别语言天赋,所以这篇笔记会写的非常......直白。我个人给免疫治疗策略1.0的定义,就是大家手里都有个PD-(L)1抑制剂产品。全球已经有32个/国内已经有24个PD-(L)1抑制剂产品上市。图片引用来自“IO笔记”。至于免疫治疗策略2.0,就是如何进一步迭代和升级。PD-(L)1抑制剂产品本身的迭代和升级,目前大家的策略非常一致,改良单抗本身没能创造出什么奇迹,就开发双抗/多抗和复方,以及皮下注射、口服小分子、ADC等新剂型。双抗/多抗和复方本质类似于联合给药方案,所以放到后面再说。开发皮下注射剂型看上去是个捷径,不过如果大家的目标是国际市场,可能会有专利侵权风险:阿斯利康7.5亿美元引进Alteogen透明质酸酶技术,后者深陷侵权风险口服小分子PD-(L)1抑制剂,我是没有“小药说药”那么关注,而且似乎已经冷却:靶向PD-1/PD-L1小分子药物的研究进展至于PD-(L)1 ADC,反正已经热闹起来:靶向PD-L1 ADC:辉瑞首次国内申报临床!复宏汉霖、映恩生物“勇攀高峰”此外,国内外很多家药企已经想开了,不搞什么伪创新药,帕博利珠单抗核心专利将于2028年到期,直接开发生物类似药。国内外我已经数出来10个帕博利珠单抗类似药在做注册临床试验了,还有3个纳武利尤单抗生物类似药。更广谱的迭代和升级策略,就是以PD-(L)1抑制剂产品为基石,开发各种联合给药方案。汇总信息还是医药魔方做得最漂亮(反正我下载了PPT):PD-1/PD-L1抑制剂中美获批及全球注册性临床试验15年动态趋势医药魔方PPT中部分内容截图:类似的汇总信息报告和点评很多,都能让大家一眼看清楚肿瘤免疫治疗棋局已经内卷到什么地步,看完不但没有思路,反而更加焦虑了。所以我们还是采用最简单高效的fast follow的老办法,看看几十家代表公司的肿瘤免疫治疗产品线,看看follow谁家的具体策略最适合自家。1. 默沙东/默克帕博利珠单抗(PD-1单抗),长期被群殴和围攻的药王,王冠太重。在肿瘤领域,默沙东/默克不断探索和拓展其各种联合给药方案,并且积极布局复方和皮下等新剂型,双抗等新产品,以求夯实其在肿瘤领域的领先地位。复方主要是MK-1308A(PD-1+CTLA-4,Pembrolizumab+Quavonlimab),MK-7684A(PD-1+TIGHT,Pembrolizumab+Vibostolimab),MK-4280A(PD-1+LAG-3,Pembrolizumab+favezelimab),2024年12月宣布终止开发后两个,目前只有MK-1308A还在推进。皮下剂型MK-3475A的III期临床试验刚官宣成功。近年来,默沙东/默克的肿瘤产品线重点已经布局于免疫检查点抑制剂之外,但免疫检查点抑制剂还是肿瘤治疗的基石,肿瘤领域且没有禁忌症,什么新产品都尝试联联看,就像吃什么菜都要配一碗白米饭。看帕博利珠单抗适应症布局是一项极其艰巨的工作,我差不多用了半个月时间,剩下几十个产品用了剩下的半个月时间。太多了。不仅因为默沙东/默克财大气粗,有把握的III期试验开几百个,没把握的I-II期试验和IIT开几千个,更因为帕博利珠单抗是基石中的基石,米饭中的白米饭,其他药企开发联合给药方案也是首选帕博利珠单抗。即使默沙东/默克没有布局,其他药企也会填空,所有瘤种所有适应症,完全没有空缺。最后得去翻默沙东/默克官网的PPT,才能找出他家真正的主线。如果布局图里出现了个别空缺,那也是某些III期临床试验失败导致的,绝不是没人尝试过填空。比如大家都吃过瓜的LEAP系列。但是有三个瘤种,即著名的冷肿瘤们,卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌,所有药企都是屡战屡败+屡败屡战。先驱栽坑里那是代价,后来者再盲目跳坑,我可能忍不住嘲笑了,如果不是颠覆性作用机制的新药,建议不要再尝试将免疫治疗用于这几个瘤种。2. BMS纳武利尤单抗(PD-1单抗),没能问鼎药王,所以在此基础上早早开发出皮下注射剂型,与伊匹木单抗(Ipilimumab, CTLA-4)联合方案,与Relatlimab(LAG-3单抗)联合方案,甚至开发了复方OPDUALAG(Nivolumab+Relatlimab),均已成功获批多个适应症。也曾在TIGHT、IDO等靶点药物联合方案上栽过跟头,最新产品是复方BMS-986489(PD-1+fucosyl-GM1, Nivolumab+BMS-986012)。近年来,BMS的肿瘤产品线重点也已经布局于免疫检查点抑制剂之外。但免疫检查点抑制剂还是肿瘤治疗的基石,主动或被动开发联合方案也非常多。3. 罗氏阿替利珠单抗(PD-L1单抗),其实已经算差异化开发了,靶点从PD-1换成了PD-L1。阿替利珠单抗是早早成功开发了皮下注射剂型。之后开发双抗时换回PD-1单抗,包括Tobemstomig(RO7247669, PD-1/LAG-3),Lomvastomig(PD-1/TIM-3, RO7121661)。罗氏在肿瘤免疫治疗方面不算成功,主要是因为阿替利珠单抗与Tiragolumab(TIGHT单抗)的联合方案投入太大,受伤太深。但是深挖一下新技术平台,还能翻出来PD1-IL2v,PDL1 LNA等产品。值得注意的是,阿替利珠单抗用于三阴性乳腺癌非常波折,各种姿势的III期临床试验失败和撤回适应症,鉴于特瑞普利单抗在同一适应症里取得过成功,咱们不能说三阴性乳腺癌不适合免疫治疗,但PD-1单抗似乎比PD-L1单抗强一些。肾癌、尿路上皮癌、头颈癌、宫颈癌里也有类似情况,建议谨慎选择PD-L1单抗。4. 阿斯利康度伐利尤单抗(PD-L1单抗),早期策略和BMS类似,开发皮下注射剂型,还有和替西木单抗(Tremelimumab, CTLA-4)的联合给药方案。后来者的好处就是可以避开先驱们栽过的坑,适应症开发都比较顺利。现在已经不做复方了,直接换双抗,Volrustomig(PD-1/CTLA-4),Sabestomig(PD-1/TIM-3),Rilvegostomig (PD-1/TIGHT)。发起IO+ADC潮流的应该就是他家,而且他家明显艺高人胆大,最偏爱Rilvegostomig (PD-1/TIGHT),这是要死磕TIGHT靶点的节奏。5. 辉瑞、吉列德、再生元、GSK、Incyte、BIOCAD可以说,辉瑞几乎错了肿瘤免疫治疗浪潮。Avelumab(PD-L1单抗)开发顺位非常靠后,所以从超级冷门小适应症下手—皮肤默克尔细胞癌,弯道超车获批上市后,目前仅在膀胱癌领域取得成功(联合阿昔替尼用于肾癌一线是基于PFS成功附条件获批,但是OS失败,现在很尴尬;用于非小细胞肺癌、头颈癌和胃癌都是全面失败)。后来一度想悄悄开发PD-1单抗皮下注射剂型Sasanlimab(未获批上市),最终还是抢跑PF-08046054(PD-1 ADC)。后来者后来到辉瑞这个地步,如果还不愿赌服输,就得这么另辟蹊径。但是Sasanlimab有点过,首个适应症居然选择联合BCG用于非肌层浸润性膀胱癌,之前帕博利珠单抗和纳武利尤单抗都挑战失败的适应症,全球均未有免疫检查点抑制剂类产品获批。吉列德也是后来者,但是通过收购Arcus获得了赛帕利单抗(Zimberelimab,PD-1单抗),果然顺产没有顺手快。在国内,赛帕利单抗用于经典型霍奇金淋巴瘤和晚期宫颈癌已获批上市。但是他家的联合给药方案,目前以Domvanalimab(TIGHT单抗)为主,又是一个死磕TIGHT靶点的。再生元不算后来者,Cemiplimab(PD-1单抗)虽然不算先驱,但是通过小适应症—皮肤鳞状细胞癌和皮肤基底细胞癌,早早弯道超车获批上市。他家毕竟是资深肿瘤免疫疗法biotech,联合给药方案非常多,目前以联合Fianlimab(LAG-3单抗)为主。GSK不算后来者也不算先驱,多塔利单抗(Dostarlimab,PD-1单抗) 通过小适应症—dMMR/MSI-H子宫内膜癌,早早弯道超车获批上市,之后仅专注于子宫内膜癌、结直肠癌和头颈癌,坚定的反内卷思维,深得我心。Incyte真不容易,当初为了卡瑞利珠单抗和恒瑞分分合合,最后终于拥有了自己的Retifanlimab(PD-1单抗)。跟辉瑞类似,因为Retifanlimab开发顺位非常靠后,所以从超级冷门小适应症下手—皮肤默克尔细胞癌,弯道超车获批上市。后来居然又被再鼎引入中国继续开发,反正各种不容易。再看Incyte产品线,始终专注于肿瘤免疫疗法,口服PD-L1,PD-1/LAG-3双抗、PD-1/TGF-βRII双抗均有布局。Prolgolimab(PD-1单抗)由俄罗斯药企BIOCAD开发,获得俄罗斯卫生部批准上市,用于治疗转移性黑色素瘤。在两国总理的共同见证下,由上药集团引进入国内共同开发,上药集团不愧是一流国企,非常正确。值得一提的是,Prolgolimab都这么正确了也没有躺平,继续开发复方BCD-217(Prolgolimab+Nurulimab,PD-1+CTLA-4),还开发了帕博利珠单抗生物类似药。6. 其他外企艾博维:Budigalimab(PD-1单抗)Budigalimab绝对算后来者,我个人高度怀疑艾博维是为了联合其他自家真爱的新产品才被迫开发了基石。到现在最高开发阶段II期临床试验。强生:Cetrelimab(PD-1单抗)也不知道这个产品是不是和辉瑞的Sasanlimab高度类似,首个适应症居然也选择非肌层浸润性膀胱癌,但联合了自家TAR-200,我个人觉得就是为了陪衬TAR-200。2025年1月15日,强生宣布递交TAR-200的上市申请,用于治疗卡介苗(BCG)不应答的高危非肌肉侵袭性膀胱癌(HR-NMIBC)伴原位癌(CIS)患者。 此次递交通过实时肿瘤审评(RTOR)项目,允许FDA在完全申请正式递交之前就开始审评以加快进度。 TAR-200为一种膀胱内局部给药的新型递送系统,采用一种双重小片设计,材质为硅聚合物半透小管,吉西他滨在膀胱持续缓慢释放。BI:Ezabenlimab(PD-1单抗)反正我个人高度怀疑BI是为了联合其他自家真爱的新产品才被迫开发了基石。到现在最高开发阶段II期临床试验。安进:Zeluvalimab(PD-1单抗)在安进最新的产品线信息里已经找不到Zeluvalimab了,但是找到了纳武利尤单抗生物类似药,预期2025年获批上市。放弃死磕开发顺位过于滞后的伪创新药,拥抱生物类似药,拥抱效率和利润,毕竟肿瘤免疫治疗也不是安进公司的主线,顶多用来联合其他自家真爱的新产品。Agenus:Botensilimab(PD-1单抗)Agenus还算比较重视Botensilimab,但主要是为了配合新一代产品—Balstilimab(CTLA-4单抗),声称可以将冷肿瘤转化为热肿瘤。首个适应症选择联合Balstilimab用于non-MSI-H结直肠癌。坚定的反内卷思维,深得我心。BioNTech:BNT327(PD-L1/VEGF双抗)等收购普米斯生物等biotechs,跳过肿瘤免疫治疗1.0时代,直接飞跃至2.0时代潮头,拥有各种最热门双抗和ADC,又是顺产哪有顺手快的成功案例和典型代表。不过最新的消息是BNT311(PD-L1/4-1BB双抗)退回Genmab,这不是一个好消息,真正成功的双抗也不多。BioNTech的策略虽然有抄袭AZ,但非常清晰明确,值得学习。先分析免疫检查点抑制剂单药或既往的联合给药方案,在全球范围内获批过哪些适应症,还有哪些细分人群中有未被满足的临床需求,既往放弃开发或开发失败适应症的困难在哪里。再分析或补充自家产品线里的产品,是否有新颖的作用机制可能攻克之前的困难。最后设计BNT327的临床开发计划:第一步,联合化疗去攻克确定性高、能快速实现高市场价值的适应症;第二步,联合各种新颖作用机制的新产品,填补之前未被满足的临床需求;第三步,探索更多、更新的联合给药方案和适应症。篇幅原因,写完外企部分已经快5000字了,改天再写国内企业部分。信息量过大,CPU干烧到头晕,所有重点点到即止,如有疏漏错误,请大家多包涵。# 本篇笔记仅基于公开资料和信息撰写、为个人观点、供学术交流所用、不构成任何建议 #