预约演示

更新于:2025-05-07

Neonatal diabetes mellitus

新生儿糖尿病

更新于:2025-05-07

基本信息

别名 Diabetes mellitus syndrome in newborn infant、NDM、Neonatal Diabetes Mellitus + [9] |

简介 Hyperglycemia in the newborn due to a defect in the secretion or function of insulin. |

关联

1

项与 新生儿糖尿病 相关的药物作用机制 BSEP inhibitors [+2] |

原研机构 |

在研适应症 |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 日本 |

首次获批日期1971-03-02 |

12

项与 新生儿糖尿病 相关的临床试验NCT06275932

Management of Healthy Newborn's Body Temperature With the Use of Blanket: Randomized Controlled Trial

At birth, the newborn begins a process of adaptation to extrauterine life. One of the phases of this stabilization process is the maintenance of body temperature; indeed, the newborn passes from a warm environment (mother's womb) of around 37°C to an environment with a temperature lower (delivery room) and, therefore, must implement a series of physiological processes to be able to maintain body temperature constant and within ideal ranges through a balance between production and heat loss.

Hypothermia at birth could cause risks or comorbidities such as an increased risk of infant mortality, hypoglycemia, sepsis, metabolic acidosis, respiratory distress syndrome (RDS) and intraventricular hemorrhage (IVH).

One of the factors that affects heat loss in the delivery room is the relationship between surface area, volume and body mass of the newborn. The decrease in body temperature is directly related to gestational age and weight at birth; indeed, this problem is much more present in premature and/or low weight newborns at birth. Even if a full-term newborn has a more developed thermoregulation center than a preterm newborn, this does not mean that this type of newborns is not at risk heat dispersion.

To date, the strategies that are implemented for the physiological newborn are documented in the literature are, in addition to the heat chain described by the World Health Organization (WHO), the implementation of skin-to-skin contact (skin to skin) mother-newborn.

Some studies demonstrating the beneficial effect of this procedure on maintenance of the newborn's body temperature.

The aim of this study is to evaluate two healthcare interventions to prevent heat loss of healthy newborns at birth.

Hypothermia at birth could cause risks or comorbidities such as an increased risk of infant mortality, hypoglycemia, sepsis, metabolic acidosis, respiratory distress syndrome (RDS) and intraventricular hemorrhage (IVH).

One of the factors that affects heat loss in the delivery room is the relationship between surface area, volume and body mass of the newborn. The decrease in body temperature is directly related to gestational age and weight at birth; indeed, this problem is much more present in premature and/or low weight newborns at birth. Even if a full-term newborn has a more developed thermoregulation center than a preterm newborn, this does not mean that this type of newborns is not at risk heat dispersion.

To date, the strategies that are implemented for the physiological newborn are documented in the literature are, in addition to the heat chain described by the World Health Organization (WHO), the implementation of skin-to-skin contact (skin to skin) mother-newborn.

Some studies demonstrating the beneficial effect of this procedure on maintenance of the newborn's body temperature.

The aim of this study is to evaluate two healthcare interventions to prevent heat loss of healthy newborns at birth.

开始日期2024-04-01 |

申办/合作机构 |

NCT04831723

NEWBIE Validate: Feasibility of a New Test to Measure Glucose in Newborn Blood Spots (NBS)

The aim of this feasibility laboratory study is to evaluate whether the laboratory testing pathway for glucose screening in newborn blood spots (NBS) can be done at scale, and that the glucose test has a carefully established cut-off to define what level glucose is abnormal at day 5 of life.

The investigators aim to run this feasibility study for a period of 6 to 12 months to fully embed and test the process. This will equate to assessing glucose levels in approximately 10,000 NBS samples. The results from this study will inform a future large scale prospective screening study.

The investigators aim to run this feasibility study for a period of 6 to 12 months to fully embed and test the process. This will equate to assessing glucose levels in approximately 10,000 NBS samples. The results from this study will inform a future large scale prospective screening study.

开始日期2021-07-09 |

申办/合作机构 |

ChiCTR2100047704

A retrospective study on the clinical characteristics of neonatal diabetes

开始日期2021-07-01 |

申办/合作机构- |

100 项与 新生儿糖尿病 相关的临床结果

登录后查看更多信息

100 项与 新生儿糖尿病 相关的转化医学

登录后查看更多信息

0 项与 新生儿糖尿病 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

1,210

项与 新生儿糖尿病 相关的文献(医药)2025-05-01·Molecular Metabolism

Pre-clinical model of dysregulated FicD AMPylation causes diabetes by disrupting pancreatic endocrine homeostasis

Article

作者: Zaidi, Naqi ; Fields, Hazel A ; Stewart, Nathan M ; Wu, Jun ; Sakurai, Masahiro ; Evers, Bret M ; Pinzon-Arteaga, Carlos A ; Casey, Amanda K ; Gray, Hillery F ; Orth, Kim

2025-05-01·Diabetes Therapy

Knowledge, Attitudes, and Practices in Neonatal Diabetes Mellitus Management: the JEnious-NeOnatal-DIabetes (JENODI) Survey

Article

作者: Habeb, Abdelhadi ; Delvecchio, Maurizio ; Piona, Claudia ; Elbarbary, Nancy ; Chobot, Agata ; Dos Santos, Tiago J ; Deeb, Asma ; Cudizio, Laura

2025-04-24·Diabetes

Paradoxical maturity-onset diabetes of the young (MODY) arising from loss-of-function mutations in ATP-sensitive potassium channels.

Article

作者: Nichols, Colin G ; Gao, Jian ; Unnikrishnan, Ranjit ; Li, Yunpeng ; York, Nathan W ; Kavitha, Babu ; Anjana, Ranjit Mohan ; Scala, Rosa ; Radha, Venkatesan ; Mohan, Viswanathan ; Gopi, Sundaramoorthy

12

项与 新生儿糖尿病 相关的新闻(医药)2025-05-01

·梅斯医学

6天大的小雅,出生时体重仅2.3公斤,是个看起来略显瘦弱的新生儿。刚出生几天,她就出现了反复哭闹、吃奶差、尿多等情况。起初家人以为是“肠胀气”或是“没吃饱”,并未太在意。但很快,小雅的情况急转直下——面色发灰、反应迟钝、体重不增,还出现了明显的脱水迹象。家人慌忙将她送至医院急诊。血糖检查结果让人震惊:空腹血糖高达19 mmol/L,明确诊断为新生儿糖尿病(NDM)。进一步检查显示,小雅无酮症酸中毒,但需立即启动胰岛素治疗以稳定血糖和纠正脱水。医生随即安排了基因检测,结果发现小雅携带KCNJ11基因突变,明确为KATP通道缺陷导致的NDM。分型新生儿糖尿病是一组异质性单基因遗传病,临床少见,多发生在6月龄以内,少数发病年龄可达12月龄。按病程NDM可分为暂时性新生儿糖尿病(TNDM),永久性新生儿糖尿病(PNDM)和NDM相关综合征。NDM罕见,新生儿糖尿病的发生率为1/50万~1/40万,我国尚无相关数据报道。其中约50%是PNDM,50%是TNDM。临床表现新生儿糖尿病(Neonatal Diabetes Mellitus, NDM)是一种罕见的单基因病,其共同临床特征包括宫内发育迟缓、低出生体重、发育不良、多尿和严重脱水,部分患儿还可伴有出生缺陷、肌无力和神经系统异常。TNDM通常表现为出生后1周内出现严重的非酮症性高血糖,12周内可自行缓解,但约50%~60%的患者在青春期前后复发,复发时症状类似2型糖尿病。PNDM通常表现为出生时小于胎龄,糖尿病为唯一临床表现,但某些基因变异可伴胰腺外表现,如NEUROD1突变常合并中枢神经异常,HNF1β突变则可见肾脏或生殖系统异常。PNDM无自然缓解期。NDM还可能为多种综合征的一部分,如Wolcott-Rallison综合征、IPEX综合征和Mitchell-Riley综合征等,表现更为复杂,需综合评估。诊断新生儿糖尿病(NDM)的诊断依赖于临床表现、实验室检查及基因检测,其中基因检测是进行分型诊断的金标准。典型诊断标准包括新生儿期或生后6周内出现持续空腹血糖≥7 mmol/L(120 mg/dL),病程超过2周,且需依赖胰岛素治疗以维持血糖正常水平。确诊及具体分型需通过基因检测,传统方法主要为Sanger测序。鉴别诊断应包括1型糖尿病、早发型2型糖尿病及其他单基因糖尿病(如MODY)。其中,1型糖尿病抗体检测及相关基因检测对于明确病因具有重要意义。对于疑似NDM的患儿,应遵循规范的诊断流程,以避免误诊和漏诊。治疗治疗原则包括纠正脱水和酸中毒、胰岛素替代、感染控制及家属教育。液体治疗分阶段进行,并根据脱水程度调整。所有患儿应先接受胰岛素治疗,酮症酸中毒者推荐静脉持续滴注;无酮症者可使用胰岛素泵。在确诊为KATP通道基因突变后,可逐步转换为磺酰脲类药物治疗。参考资料:[1]王冬梅,程明,曹冰燕.新生儿糖尿病的研究进展[J].临床内科杂志,2024,41(08):519-522.[2] 中华医学会儿科学分会内分泌遗传代谢学组. 儿童单基因糖尿病临床诊断与治疗专家共识[J]. 中华儿科杂志,2019,57(7):508-514.[3] Hattersley Andrew T,Greeley Siri A W,Polak Michel et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents.[J] .Pediatr Diabetes, 2018, null: 47-63.来源 | 梅斯医学编辑 | wanny神经系统罕见病交流群↓点击下方“阅读原文”,下载梅斯医学APP吧!

临床研究申请上市

2025-03-18

Management to Hold Investor Day Conference Call Today at 10:00am ET Reported record product revenue of $11.6 million in Q4 2024, an increase of 59% over Q4 2023, representing the 16th straight quarter of sequential product sales growthClosed the transformational acquisition of pediatric endocrinology biologic Increlex® and relaunched the product in JanuaryAcquired and relaunched ultra rare disease product Galzin®Licensed U.S. rights to late-stage pipeline candidate Amglidia®, further boosting the Company’s pediatric endocrinology pipelineAnnounced positive pivotal clinical study results for ET-600; preparing for an April 2025 NDA submissionManufactured ET-400 launch inventory in preparation for a potential approval on its PDUFA goal date of May 28Management to hold Investor Day conference call today at 10:00am ET to discuss its recent acquisitions and review its product portfolio, market opportunities, and 2025 and long-term financial outlook DEER PARK, Ill., March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eton Pharmaceuticals, Inc (“Eton” or “the Company”) (Nasdaq: ETON), an innovative pharmaceutical company focused on developing and commercializing treatments for rare diseases, today reported financial results for the quarter ended December 31, 2024. “The fourth quarter of 2024 was the most transformational in Eton’s history. We closed the pivotal acquisition of Increlex, acquired another high-value rare disease product in Galzin, and boosted our product pipeline with the license of Amglidia and initiation of two exciting new internal development projects, ET-700 and ET-800. We completed all this while continuing to execute on our base business, delivering record product sales and our 16th straight quarter of sequential revenue growth,” said Sean Brynjelsen, CEO of Eton Pharmaceuticals. “We are poised for an acceleration of growth in 2025. Increlex was relaunched in January with our now fully dedicated pediatric endocrinology sales force and is already adding new patients at a pace well ahead of our expectations. Galzin was relaunched in March with our newly deployed metabolic sales force and has been well received by the Wilson disease community. Launch inventory for ET-400 has been manufactured and our team stands ready to launch the product within days of its PDUFA goal date of May 28, if approved. Finally, ET-600’s successful pivotal study results allow us to file an additional high-value NDA in the coming weeks.” concluded Brynjelsen. Fourth Quarter and Recent Business Highlights Delivered 16th straight quarter of sequential growth in product sales. Eton reported fourth quarter 2024 net sales of $11.6 million, an increase of 59% over the prior year period, driven primarily by strong growth of ALKINDI SPRINKLE® and Carglumic Acid. The company expects sequential growth in quarterly product revenue to continue through 2025 and beyond. Relaunched Increlex, which is tracking ahead of expectations. Increlex is a highly durable, complex biologic used for the treatment of an ultra-rare pediatric endocrinology condition that is estimated to impact approximately 200 children in the U.S. Eton closed the acquisition in late December and relaunched the product in the United States in January. The Company intends to leverage its existing sales team and relationships in the pediatric endocrinology community to promote the product and increase awareness of this underdiagnosed and undertreated condition. The launch has seen strong initial results, with numerous new patients added in January, February, and the first half of March. Awarded second patent for ET-400 and preparing for potential launch. During the fourth quarter, Eton was granted an additional patent for ET-400 by the United States Patent & Trademark Office (USPTO). The patent, which expires in 2043, covers hydrocortisone oral liquid formulations and is expected to be listed in the FDA’s Orange Book upon approval. The Company has successfully manufactured launch quantities for the product and its sales and promotional campaigns are ready to go live. If approved on its May 28 Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) goal date, the Company anticipates being in position to quickly launch the product. Acquired and re-launched Galzin. In January, Eton added the ultra-rare disease commercial product Galzin to its metabolic portfolio. Seeing the need for improved patient experience, increased awareness, and broader access and affordability, the Company relaunched Galzin on March 3 with its newly deployed metabolic sales force and robust Eton Cares patient support service. The Eton Cares patient support program ensures patients can access Galzin with $0 co-pays, patient assistance, reimbursement support, and overnight shipments. Announced positive pivotal study results for ET-600 and the issuance of a patent. ET-600 passed its pivotal bioequivalence study, successfully demonstrating pharmacokinetic equivalence to the reference product. In addition, the Company was issued a patent covering the product’s proprietary formulation of desmopressin oral solution. The patent expires in 2044 and is expected to be listed in the FDA’s Orange Book upon the product’s approval. Eton is preparing to submit an NDA for ET-600 in April, which could allow for approval in the first quarter of 2026. Disclosed two new internal development programs, ET-700 and ET-800. The Company has two new, high-value product candidates under development internally. More details regarding these previously undisclosed programs will be shared during Eton’s Investor Day conference call. Acquired U.S. rights to Amglidia (glyburide oral suspension). Amglidia, which has been approved in the E.U. since 2018, is under development in the U.S. for the treatment of neonatal diabetes mellitus and has been granted Orphan Drug Designation by the FDA. Amglidia is a strong strategic fit with Eton’s existing pediatric endocrinology portfolio, and the Company is scheduled to meet with the FDA in April 2025 to discuss the product’s clinical pathway. Fourth Quarter Financial Results Net Revenue: Total net revenues for the fourth quarter of 2024 increased 59% to $11.6 million compared to $7.3 million in the prior year period, driven primarily by growth in ALKINDI SPRINKLE and Carglumic Acid. The Increlex and Galzin acquisitions closed in late December and contributed less than $0.2 million of revenue during the fourth quarter. Gross Profit: Gross profit for the fourth quarter of 2024 was $6.5 million, compared to gross profit of $3.6 million for the fourth quarter of 2023. The increase was primarily due to increased product sales. In addition, fourth quarter 2023 gross profit was negatively impacted by $1.0 million as a result of ALKINDI SPRINKLE net sales triggering a one-time commercial success-based milestone under the terms of the product’s licensing agreement. Research and Development (R&D) Expenses: R&D expenses for the fourth quarter of 2024 were $(0.9) million compared to $1.0 million in the prior year period. During the fourth quarter of 2024, Eton’s ET-400 product was granted Orphan Drug Designation by the FDA, which resulted in Eton receiving a refund of the NDA filing fee that was paid and expensed in the second quarter of 2024. General and Administrative (G&A) Expenses: G&A expenses for the fourth quarter of 2024 were $6.7 million compared to $4.6 million in the prior year period. The increase was primarily due to personnel additions and increased sales and marketing investments that were initiated in the fourth quarter of 2024 to support the 2025 launches of Increlex, Galzin, and ET-400, as well as Increlex related transaction costs. Net Loss: Net loss for the fourth quarter of 2024 was $0.6 million or $0.02 per basic and diluted share compared to a net loss of $2.3 million or $0.09 per basic and diluted share in the prior year period. Cash Position: As of December 31, 2024, Eton had cash and cash equivalents of $14.9 million. Conference Call and Webcast InformationAs previously announced, Eton Pharmaceuticals will hold a virtual Investor Day and report fourth quarter 2024 financial results on Tuesday, March 18, 2025, beginning at 10:00 a.m. ET (9:00 a.m. CT).To participate, please click here to register. An archived webcast will be available on the Investors section of Eton’s website approximately two hours after the completion of the event and for 30 days thereafter.In addition to taking live questions from participants on the conference call, management will be answering emailed questions from investors. Investors can email questions to: investorrelations@etonpharma.com. About Eton PharmaceuticalsEton is an innovative pharmaceutical company focused on developing and commercializing treatments for rare diseases. The Company currently has seven commercial rare disease products: INCRELEX®, ALKINDI SPRINKLE®, GALZIN®, PKU GOLIKE®, Carglumic Acid, Betaine Anhydrous, and Nitisinone. The Company has six additional product candidates in late-stage development: ET-400, ET-600, Amglidia®, ET-700, ET-800 and ZENEO® hydrocortisone autoinjector. For more information, please visit our website at www.etonpharma.com. Forward-Looking StatementsStatements contained in this press release regarding matters that are not historical facts are “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements associated with the expected ability of Eton to undertake certain activities and accomplish certain goals and objectives. These statements include but are not limited to statements regarding Eton’s business strategy, Eton’s plans to develop and commercialize its product candidates, the safety and efficacy of Eton’s product candidates, Eton’s plans and expected timing with respect to regulatory filings and approvals, and the size and growth potential of the markets for Eton’s product candidates. Because such statements are subject to risks and uncertainties, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Words such as “believes,” “anticipates,” “plans,” “expects,” “intends,” “will,” “goal,” “potential” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are based upon Eton’s current expectations and involve assumptions that may never materialize or may prove to be incorrect. Actual results and the timing of events could differ materially from those anticipated in such forward-looking statements as a result of various risks and uncertainties, which include, without limitation, risks associated with the process of discovering, developing and commercializing drugs that are safe and effective for use as human therapeutics, and in the endeavor of building a business around such drugs. These and other risks concerning Eton’s development programs and financial position are described in additional detail in Eton’s filings with the Securities and Exchange Commission. All forward-looking statements contained in this press release speak only as of the date on which they were made. Eton undertakes no obligation to update such statements to reflect events that occur or circumstances that exist after the date on which they were made. Investor Relations:Lisa M. Wilson, In-Site Communications, Inc.T: 212-452-2793E: lwilson@insitecony.com

Eton Pharmaceuticals, Inc.STATEMENTS OF OPERATIONS(In thousands, except per share amounts)

For the three months ended For the years ended (Unaudited)

December 31, December 31, December 31, December 31, 2024 2023 2024 2023 Revenues:

Licensing revenue $— $— $500 $5,500 Product sales and royalties, net 11,647 7,313 38,511 26,142 Total net revenues 11,647 7,313 39,011 31,642

Cost of sales:

Licensing revenue — 1,000 270 1,000 Product sales and royalties 5,171 2,683 15,330 9,581 Total cost of sales 5,171 3,683 15,600 10,581

Gross profit 6,476 3,630 23,411 21,061

Operating expenses:

Research and development (871) 1,047 3,255 3,322 General and administrative 6,718 4,575 22,753 18,931 Total operating expenses 5,847 5,622 26,008 22,253

Income (loss) from operations 629 (1,992) (2,597) (1,192)

Other (expense) income:

Interest and other (expense) income, net (1,140) (17) (1,211) 503

Loss before income tax expense (511) (2,009) (3,808) (689)

Income tax expense 87 247 15 247

Net loss $(598) $(2,256) $(3,823) $(936)Net loss per share, basic and diluted $(0.02) $(0.09) $(0.15) $(0.04)

Weighted average number of common shares outstanding, basic and diluted 26,136 25,741 25,895 25,645

Eton Pharmaceuticals, Inc.BALANCE SHEETS(in thousands, except share and per share amounts)

December 31, December 31, 2024 2023 Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $14,936 $21,388 Accounts receivable, net 5,361 3,411 Inventories, net 15,232 911 Prepaid expenses and other current assets 5,492 1,129 Total current assets 41,021 26,839

Property and equipment, net 34 58 Intangible assets, net 34,881 4,739 Operating lease right-of-use assets, net 175 92 Other long-term assets, net 12 12 Total assets $76,123 $31,740

Liabilities and stockholders’ equity

Current liabilities:

Accounts payable $4,167 $1,848 Current portion of long-term debt, net of discount — 5,380 Accrued Medicaid rebates 6,866 3,627 Accrued liabilities 8,914 5,386 Total current liabilities 19,947 16,241

Long-term debt, net of discount and including accrued fees 29,811 — Operating lease liabilities, net of current portion 107 22 Other long-term liabilities 1,830 —

Total liabilities 51,695 16,263

Commitments and contingencies

Stockholders’ equity

Common stock, $0.001 par value; 50,000,000 shares authorized; 26,709,084 and 25,688,062 shares issued and outstanding at December 31, 2024 and 2023, respectively 27 26 Additional paid-in capital 132,294 119,521 Accumulated deficit (107,893) (104,070)Total stockholders’ equity 24,428 15,477

Total liabilities and stockholders’ equity $76,123 $31,740

Eton Pharmaceuticals, Inc.STATEMENTS OF CASH FLOWS(In thousands)

For the three months ended For the years ended (Unaudited)

December 31, December 31, December 31, December 31, 2024 2023 2024 2023 Cash flows from operating activities

Net loss $(598) $(2,256) $(3,823) $(936)

Adjustments to reconcile net loss to net cash from operating activities:

Stock-based compensation 782 750 3,165 3,137 Depreciation and amortization 355 325 1,146 901 Non-cash lease expense 17 17 70 67 Debt discount amortization 1,039 27 1,109 117 Changes in operating assets and liabilities, net of impact of product acquisitions:

— — Accounts receivable (939) 84 (3,118) (1,559)Inventories (34) 140 (1,061) (354)Prepaid expenses and other assets (3,520) (655) (3,349) 94 Accounts payable 1,482 105 2,318 53 Accrued Medicaid rebates (1,181) 476 3,239 2,818 Accrued liabilities 2,043 1,374 1,484 2,477 Other non-current assets and liabilities 38 — 38 — Net cash from operating activities (516) 387 1,218 6,815

Cash from investing activities

Purchases of property and equipment (12) — (26) — Acquisition of business (30,000) — (30,000) — Purchase of product licensing rights (8,369) (775) (10,237) (775)Net cash from investing activities (38,381) (775) (40,263) (775)

Cash flows from financing activities

Net proceeds from the issuance of long-term debt 25,309 — 25,309 — Repayment of long-term debt — (385) (1,155) (1,155)Common stock issued in private placement offering 7,000 — 7,000 — Proceeds from stock option exercises 1,015 — 1,191 148 Payment of tax withholding related to net share settlement of stock option exercises — — — (180)Employee stock purchase plan 108 91 248 229 Stock warrant exercises — — — — Net cash from financing activities 33,432 (294) 32,593 (958)

Change in cash and cash equivalents (5,465) (682) (6,452) 5,082 Cash and cash equivalents at beginning of period 20,401 22,070 21,388 16,305 Cash and cash equivalents at end of period $14,936 $21,388 $14,936 $21,388

Supplemental disclosures of cash flow information

Cash paid for interest $140 $204 $665 $842 Cash paid for income taxes $(99) $247 $82 $247

Supplemental disclosures of non-cash investing and financing activities:

Debt issuance costs $386 $— $386 $— Fair value of warrants issued in connection with debt agreement $— $— $1,171 $— Right-of-use assets obtained in exchange for lease liabilities $66 $— $219 $29

并购申请上市上市批准孤儿药引进/卖出

2025-03-18

Management to Hold Investor Day Conference Call Today at 10:00am ET

Reported record product revenue of $11.6 million in Q4 2024, an increase of 59% over Q4 2023, representing the 16th straight quarter of sequential product sales growth Closed the transformational acquisition of pediatric endocrinology biologic Increlex® and relaunched the product in January Acquired and relaunched ultra rare disease product Galzin® Licensed U.S. rights to late-stage pipeline candidate Amglidia®, further boosting the Company’s pediatric endocrinology pipeline Announced positive pivotal clinical study results for ET-600; preparing for an April 2025 NDA submission Manufactured ET-400 launch inventory in preparation for a potential approval on its PDUFA goal date of May 28 Management to hold Investor Day conference call today at 10:00am ET to discuss its recent acquisitions and review its product portfolio, market opportunities, and 2025 and long-term financial outlook

DEER PARK, Ill. , March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eton Pharmaceuticals, Inc (“Eton” or “the Company”) (Nasdaq: ETON), an innovative pharmaceutical company focused on developing and commercializing treatments for rare diseases, today reported financial results for the quarter ended December 31, 2024 .

“The fourth quarter of 2024 was the most transformational in Eton’s history. We closed the pivotal acquisition of Increlex, acquired another high-value rare disease product in Galzin, and boosted our product pipeline with the license of Amglidia and initiation of two exciting new internal development projects, ET-700 and ET-800. We completed all this while continuing to execute on our base business, delivering record product sales and our 16th straight quarter of sequential revenue growth,” said Sean Brynjelsen , CEO of Eton Pharmaceuticals .

“We are poised for an acceleration of growth in 2025. Increlex was relaunched in January with our now fully dedicated pediatric endocrinology sales force and is already adding new patients at a pace well ahead of our expectations. Galzin was relaunched in March with our newly deployed metabolic sales force and has been well received by the Wilson disease community. Launch inventory for ET-400 has been manufactured and our team stands ready to launch the product within days of its PDUFA goal date of May 28 , if approved. Finally, ET-600’s successful pivotal study results allow us to file an additional high-value NDA in the coming weeks.” concluded Brynjelsen.

Fourth Quarter and Recent Business Highlights

Delivered 16th straight quarter of sequential growth in product sales. Eton reported fourth quarter 2024 net sales of $11.6 million , an increase of 59% over the prior year period, driven primarily by strong growth of ALKINDI SPRINKLE® and Carglumic Acid. The company expects sequential growth in quarterly product revenue to continue through 2025 and beyond.

Relaunched Increlex, which is tracking ahead of expectations. Increlex is a highly durable, complex biologic used for the treatment of an ultra-rare pediatric endocrinology condition that is estimated to impact approximately 200 children in the U.S. Eton closed the acquisition in late December and relaunched the product in the United States in January. The Company intends to leverage its existing sales team and relationships in the pediatric endocrinology community to promote the product and increase awareness of this underdiagnosed and undertreated condition. The launch has seen strong initial results, with numerous new patients added in January, February, and the first half of March.

Awarded second patent for ET-400 and preparing for potential launch. During the fourth quarter, Eton was granted an additional patent for ET-400 by the United States Patent & Trademark Office (USPTO). The patent, which expires in 2043, covers hydrocortisone oral liquid formulations and is expected to be listed in the FDA’s Orange Book upon approval. The Company has successfully manufactured launch quantities for the product and its sales and promotional campaigns are ready to go live. If approved on its May 28 Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) goal date, the Company anticipates being in position to quickly launch the product.

Acquired and re-launched Galzin. In January, Eton added the ultra-rare disease commercial product Galzin to its metabolic portfolio. Seeing the need for improved patient experience, increased awareness, and broader access and affordability, the Company relaunched Galzin on March 3 with its newly deployed metabolic sales force and robust Eton Cares patient support service. The Eton Cares patient support program ensures patients can access Galzin with $0 co-pays, patient assistance, reimbursement support, and overnight shipments.

Announced positive pivotal study results for ET-600 and the issuance of a patent. ET-600 passed its pivotal bioequivalence study, successfully demonstrating pharmacokinetic equivalence to the reference product. In addition, the Company was issued a patent covering the product’s proprietary formulation of desmopressin oral solution. The patent expires in 2044 and is expected to be listed in the FDA’s Orange Book upon the product’s approval. Eton is preparing to submit an NDA for ET-600 in April, which could allow for approval in the first quarter of 2026.

Disclosed two new internal development programs, ET-700 and ET-800. The Company has two new, high-value product candidates under development internally. More details regarding these previously undisclosed programs will be shared during Eton’s Investor Day conference call.

Acquired U.S. rights to Amglidia (glyburide oral suspension). Amglidia, which has been approved in the E.U. since 2018, is under development in the U.S. for the treatment of neonatal diabetes mellitus and has been granted Orphan Drug Designation by the FDA. Amglidia is a strong strategic fit with Eton’s existing pediatric endocrinology portfolio, and the Company is scheduled to meet with the FDA in April 2025 to discuss the product’s clinical pathway.

Fourth Quarter Financial Results

Net Revenue: Total net revenues for the fourth quarter of 2024 increased 59% to $11.6 million compared to $7.3 million in the prior year period, driven primarily by growth in ALKINDI SPRINKLE and Carglumic Acid. The Increlex and Galzin acquisitions closed in late December and contributed less than $0.2 million of revenue during the fourth quarter.

Gross Profit: Gross profit for the fourth quarter of 2024 was $6.5 million , compared to gross profit of $3.6 million for the fourth quarter of 2023. The increase was primarily due to increased product sales. In addition, fourth quarter 2023 gross profit was negatively impacted by $1.0 million as a result of ALKINDI SPRINKLE net sales triggering a one-time commercial success-based milestone under the terms of the product’s licensing agreement.

Research and Development (R&D) Expenses: R&D expenses for the fourth quarter of 2024 were $(0.9) million compared to $1.0 million in the prior year period. During the fourth quarter of 2024, Eton’s ET-400 product was granted Orphan Drug Designation by the FDA, which resulted in Eton receiving a refund of the NDA filing fee that was paid and expensed in the second quarter of 2024.

General and Administrative (G&A) Expenses: G&A expenses for the fourth quarter of 2024 were $6.7 million compared to $4.6 million in the prior year period. The increase was primarily due to personnel additions and increased sales and marketing investments that were initiated in the fourth quarter of 2024 to support the 2025 launches of Increlex, Galzin, and ET-400, as well as Increlex related transaction costs.

Net Loss: Net loss for the fourth quarter of 2024 was $0.6 million or $0.02 per basic and diluted share compared to a net loss of $2.3 million or $0.09 per basic and diluted share in the prior year period.

Cash Position: As of December 31, 2024 , Eton had cash and cash equivalents of $14.9 million .

Conference Call and Webcast InformationAs previously announced, Eton Pharmaceuticals will hold a virtual Investor Day and report fourth quarter 2024 financial results on Tuesday, March 18, 2025 , beginning at 10:00 a.m. ET ( 9:00 a.m. CT ).To participate, please click here to register. An archived webcast will be available on the Investors section of Eton’s website approximately two hours after the completion of the event and for 30 days thereafter.In addition to taking live questions from participants on the conference call, management will be answering emailed questions from investors. Investors can email questions to: investorrelations@etonpharma.com.

About Eton PharmaceuticalsEton is an innovative pharmaceutical company focused on developing and commercializing treatments for rare diseases. The Company currently has seven commercial rare disease products: INCRELEX®, ALKINDI SPRINKLE®, GALZIN®, PKU GOLIKE®, Carglumic Acid, Betaine Anhydrous, and Nitisinone. The Company has six additional product candidates in late-stage development: ET- 400, ET -600, Amglidia®, ET- 700, ET -800 and ZENEO® hydrocortisone autoinjector. For more information, please visit our website at www.etonpharma.com.

Forward-Looking StatementsStatements contained in this press release regarding matters that are not historical facts are “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements associated with the expected ability of Eton to undertake certain activities and accomplish certain goals and objectives. These statements include but are not limited to statements regarding Eton’s business strategy, Eton’s plans to develop and commercialize its product candidates, the safety and efficacy of Eton’s product candidates, Eton’s plans and expected timing with respect to regulatory filings and approvals, and the size and growth potential of the markets for Eton’s product candidates. Because such statements are subject to risks and uncertainties, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Words such as “believes,” “anticipates,” “plans,” “expects,” “intends,” “will,” “goal,” “potential” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are based upon Eton’s current expectations and involve assumptions that may never materialize or may prove to be incorrect. Actual results and the timing of events could differ materially from those anticipated in such forward-looking statements as a result of various risks and uncertainties, which include, without limitation, risks associated with the process of discovering, developing and commercializing drugs that are safe and effective for use as human therapeutics, and in the endeavor of building a business around such drugs. These and other risks concerning Eton’s development programs and financial position are described in additional detail in Eton’s filings with the Securities and Exchange Commission . All forward-looking statements contained in this press release speak only as of the date on which they were made. Eton undertakes no obligation to update such statements to reflect events that occur or circumstances that exist after the date on which they were made.

Investor Relations : Lisa M. Wilson , In-Site Communications, Inc. T: 212-452-2793E: lwilson@insitecony.com

Source: Eton Pharmaceuticals

并购申请上市引进/卖出上市批准孤儿药

分析

对领域进行一次全面的分析。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

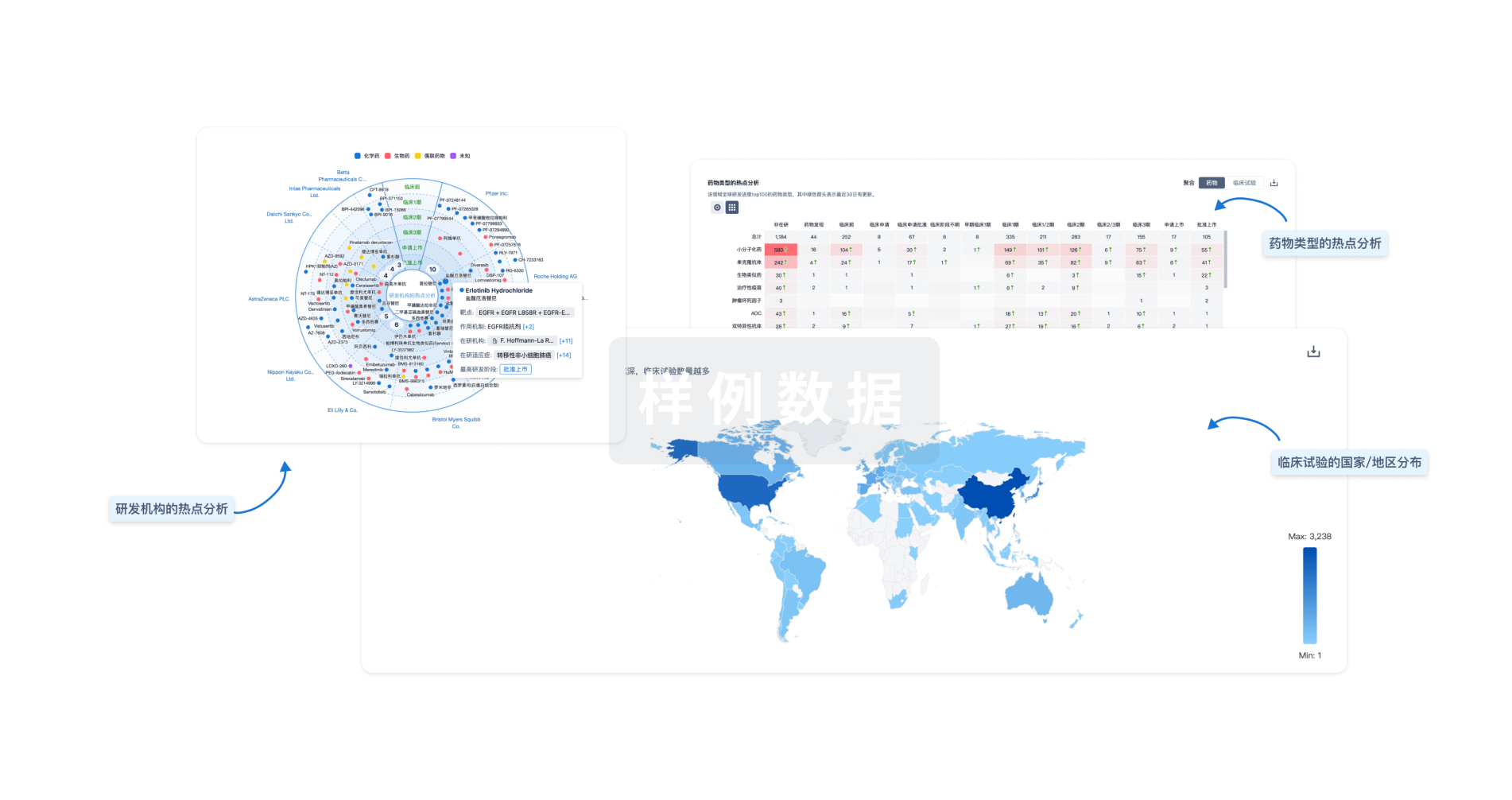

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用