预约演示

更新于:2025-05-07

Suzhou Antiy Shengshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

控股公司|2017|中国江苏省

控股公司|2017|中国江苏省

更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 Suzhou Antiy Shengshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Suzhou Antiy Shengshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

19

项与 Suzhou Antiy Shengshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的新闻(医药)2024-12-26

·医药观澜

▎医药观澜/报道

本月,用于治疗杜氏肌营养不良症(duchenne muscular dystrophy,DMD)的伐莫洛龙口服混悬液(vamorolone)在中国获批上市,用于治疗4岁及以上DMD患者。这款药物是曙方医药1.24亿美元自Santhera Pharmaceuticals引进,此前该产品已在美国、欧盟等地获批治疗DMD。根据公开资料,这是在中国境内获批的首个DMD疗法,也引发了业界对这种致命罕见疾病的强烈关注。

DMD是一种罕见的肌肉萎缩疾病。患者由于编码抗肌萎缩蛋白(dystrophin)的基因发生变异,导致肌肉逐渐无力萎缩。有数据显示,全球约每3500-5000名男性新生儿中就有1名DMD患儿,每年约有2万名儿童确诊。患者预期寿命很少超过40岁。

令人欣慰的是,随着基因治疗技术的发展,越来越多针对DMD的治疗手段逐步出现。自2016年以来,已经有8款DMD疗法获得美国FDA的批准,同时旨在进一步提升疗效和安全性的更多在研疗法也在持续涌现。在即将结束的2024年,无论是全球还是中国,DMD药物研发领域也迎来了不少新进展。

中国十多款DMD管线在开发,多数处于早期阶段

根据公开资料,目前在中国针对DMD有十余款管线正在研发。这些在研管线主要包括寡核苷酸疗法、基因疗法和基因编辑疗法等,大多还在早期开发阶段,处于临床前或由研究者发起的临床研究(IIT)中。例如:

中美瑞康的RAG-18,一款小激活RNA(saRNA)药物。通过RNA激活机制特异性靶向激活肌肉细胞中UTRN基因表达。由UTRN基因编码的肌营养不良蛋白(utrophin)在结构和功能上与抗肌萎缩蛋白(dystrophin)相似,它的上调可功能性替代DMD肌肉细胞中缺失的抗肌萎缩蛋白,从而治疗所有突变类型的DMD和贝氏肌营养不良患者。RAG-18已获得FDA授予孤儿药资格与儿科罕见病药物资格。

迦进生物的CGB1002,一款抗体-siRNA偶联药物(抗体偶联PMO分子),拟治疗1型强直性肌营养不良症。它在临床前DMD动物模型上取得积极结果,单次给药后将全长肌营养不良蛋白恢复到健康组织水平的80%。

信念医药的BBM-D101注射液,一种重组腺相关病毒(rAAV)基因治疗药物,以工程化改造AAV作为载体,将优化的基因表达盒递送至全身肌肉以治疗DMD。它于今年下半年启动IIT研究。不久前FDA授予其治疗DMD的孤儿药资格和儿科罕见病药物资格。

新芽基因的GEN6050X注射液,一种使用双AAV9载体的静脉注射胞嘧啶碱基编辑药物,为适合外显子50跳跃的DMD患者设计,通过编辑突变的DMD基因,永久恢复肌营养不良蛋白的表达。该药物的IIT研究正在开展。

金唯科生物的JWK007注射液,一款AAV基因治疗药物,针对Dystrophin基因的各功能结构域设计了“迷你”抗肌萎缩蛋白基因,并在此基础上筛选出肌肉特异高效表达的基因表达框。今年9月其IIT研究首例受试者完成26周跟踪观察,安全性和有效性良好。

辉大基因的HG302,一种新型CRISPR DNA编辑疗法,通过基因编辑,恢复功能性肌营养不良蛋白的表达,进而改善肌肉功能,拟治疗DMD。今年12月,辉大基因宣布HG302已启动“肌肉MUSCLE”临床试验并完成了首例受试者给药。

此外公开信息显示,安天圣施、博雅辑因、北海康成等公司也均有临床前DMD管线。例如,安天圣施正在研发反义寡核苷酸(ASO)药物,推进针对DMD等适应症的研发管线。

寡核苷酸疗法,DMD治疗的重要研发方向

在全球领域,FDA已批准的8款DMD药物中,包括1款小分子、2款类固醇药物,还有1款腺相关病毒基因疗法以及4款寡核苷酸疗法。在这些疗法中,小分子组蛋白去乙酰化酶抑制剂和类固醇药物依然只能起到延缓疾病进展的作用,而基因疗法和寡核苷酸疗法可以针对DMD疾病的根本原因,即提高抗肌萎缩蛋白的表达,成为DMD疗法研发的重要方向。目前,除了已经获批的疗法,全球范围内还有几十款DMD疗法正处于临床开发阶段,其中过半为基因疗法和寡核苷酸疗法。

从作用机制来看,基因疗法可以将表达微抗肌萎缩蛋白(micro-dystrophin)的转基因包装在腺相关病毒(AAV)载体中,通过单次静脉注射,使得患者肌肉生成具有部分抗肌萎缩蛋白功能的重组蛋白。相比于基因疗法,寡核苷酸疗法生成的抗肌萎缩蛋白保存了野生型蛋白中更多的结构域,能够更好地模拟野生型蛋白的功能。并且,通过改变寡核苷酸疗法的序列,可以迅速使用这一治疗模式靶向其它基因或者突变。因此,这一药物类型备受关注。

目前,4款获FDA批准的DMD寡核苷酸疗法均采用吗啉代反义寡核苷酸(PMO)技术。PMOs是一类基于RNA天然框架设计的合成分子,它能够与特定mRNA前体序列结合,且在生物体内不易被降解,有着独特优势。不过这种疗法也有其局限性,例如组织渗透能力不强,不易被肌肉细胞吸收,或者在被细胞摄取后容易在溶酶体中被降解等。如何提高寡核苷酸疗法的组织特异性递送,在提高疗效的同时降低剂量,并扩展适用的疾病范围,成为这一领域的重要研发方向。

为提升PMO疗法的临床效果,新一代寡核苷酸药物也在合成工艺等方面持续创新。其中一种方式便是将寡核苷酸与细胞穿透肽(CPP)相偶联,形成称之为PPMO的新一代疗法。CPP由少于30个氨基酸组成,具有两亲性或阳离子性,能够携带大分子生物载荷穿透细胞膜,从而增加寡核苷酸的细胞和组织渗透性,这使药物在低剂量时便具有增强的疗效。

2024年,国际领域有多款临床阶段的PMO/PPMO疗法迎来新进展。例如,PepGen公司通过其专有平台开发的PPMO疗法PGN-EDO51也正在临床2期试验中,评估其在适合外显子51跳跃基因突变的DMD患者中的疗效与安全性。其专有CPP可增强细胞摄取,并促使寡核苷酸在被溶酶体降解前成功逃逸;同样地,为应对溶酶体降解的挑战,Entrada Therapeutics开发了ENTR-601-44,这款疗法由该公司专有的内体逃逸载体(EEV)多肽与PMO偶联,旨在治疗适合接受外显子44跳跃疗法的DMD患者。今年6月发布的1期临床试验结果显示,与安慰剂组相比,接受ENTR-601-44治疗的患者,其外显子跳跃水平显著提高,具统计学意义。

这些进展展示了新型寡核苷酸药物的未来潜力,更有望为DMD患者带来新的治疗选择。

CRDMO平台赋能寡核苷酸疗法研发,造福DMD等罕见病患者

尽管PMO、PPMO相关寡核苷酸疗法对于患者而言意义非凡,但这类疗法的开发难度大,需要极为复杂的工艺技术。

药明康德在化学业务上20多年的丰富经验,为开发这类新疗法打下了坚实的基础。作为全球赋能寡核苷酸药物研发的一体化、端到端的CRDMO平台,药明康德目前具备PMO单体、PMO、多肽、PPMO偶联及制剂开发的综合能力,可以提供“一站式”解决方案。公司寡核苷酸、多肽、制剂、分析等6个团队平行推进、无缝衔接,曾经将一款来自客户的PPMO在研疗法仅用11个月推进至IND。

公开信息显示,药明康德化学业务平台的新分子板块(WuXi TIDES)于2018年布局,在多肽和寡核苷酸等新分子的开发和生产方面持续精进平台能力,通过不断优化工艺、内部整合流程提供一体化服务,在3年内将PMO类药物活性成分(API)成本降低60%。这也得益于药明康德在CMC一体化解决方案方面的专精与专长。目前WuXi TIDES平台正在为三款治疗DMD的PMO和PPMO药物提供研发赋能。

DMD是全世界7000多种罕见病中的其中一种,考虑到寡核苷酸疗法的作用机制,此类疗法有望让更多罕见病患者从中受益。药明康德在开发包括吗啉代反义寡核苷酸(PMO)和多肽-PMO偶联物(PPMO)在内的寡核苷酸药物方面的全面能力,有望为DMD,乃至更多罕见病患者带来福音。

本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈。转载授权及其他合作需求,请联系wuxi_media@wuxiapptec.com。

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

孤儿药寡核苷酸上市批准临床研究基因疗法

2024-10-24

·创鉴汇

▎药明康德内容团队编辑

中枢神经系统(CNS)疾病影响广泛且未竟治疗需求巨大,该领域的创新药物研发具有显著价值。2024年第三季度,至少12家中国CNS创新药公司完成新一轮融资,总额超过7亿元。值得关注的亮点如下:

细胞与基因疗法(CGT)新锐崭露头角:通过根源性修复和再生,CGT疗法有望为CNS疾病提供突破性治疗手段。至少5家获融资公司布局了这类创新疗法研发,包括神济昌华、跃赛生物、仁远生物、血霁生物、夏同生物,其中又以干细胞疗法为最大热门。除1起未知轮外,其余公司均获得B轮以前早期融资。

核酸药物受到关注:核酸药物为CNS疾病提供了精准调控基因表达的机会,能够针对性干预致病机制,带来更有效且个性化的治疗方案。至少5家获融资公司正在推进核酸疗法研发,包括关注siRNA的大睿生物、赫吉亚生物,关注反义寡核苷酸的安天圣施等。

大睿生物完成A+轮3500万美元融资

7月19日,聚焦核酸药物研发的临床阶段公司大睿生物(Rona Therapeutics)宣布完成A+轮3500万美元融资。本轮融资由LongRiver江远投资领投,参与投资方包括昭德投资、博远资本、中启资本和礼来亚洲基金等。根据新闻稿,大睿生物将利用所得资金推动创新的siRNA代谢管线项目进入全球开发,并扩展夯实中枢神经系统及其他领域的肝外递送平台。

大睿生物是一家核酸创新药平台公司,致力于研发潜在“best-in-class”的siRNA药物,专注于代谢性疾病和中枢神经退行性疾病的治疗。在中枢神经退行性疾病领域,该公司深入挖掘肝外核酸递送的潜力,成功建立了专有的肝外递送平台,旨在治疗一系列复杂疾病,如肌萎缩侧索硬化、阿尔茨海默病等传统药物治疗方式难以奏效的疾病。

神济昌华完成近亿元Pre-A轮融资

8月1日,神济昌华宣布完成了近亿元Pre-A轮融资,本轮融资由中关村资本领投,中博聚力、传化资本和三美投资跟投。本轮所融资金将主要用于神济昌华首个管线SNUG01的IND申报及其他管线产品的推进等。

神济昌华成立于2021年,是一家专注于神经系统疾病基因治疗的生物医药公司,核心管线源于清华大学医学院贾怡昌教授实验室在神经科学领域十余载的基础科研成果。结合AAV介导的基因表达和编辑以及小核酸介导基因表达调控等技术手段,该公司布局了多个产品研发管线,致力于攻克肌萎缩侧索硬化(ALS)、脑卒中、帕金森病等神经系统疾病。SNUG01是神济昌华首个进入临床试验阶段的基因治疗药物,适应症为ALS,其以AAV为载体,采用一个潜在“first-in-class”治疗靶点,正在开展研究者发起的临床研究(IIT)。

安天圣施完成近亿元A轮融资

7月1日,安天圣施宣布完成近亿元A轮融资,由国投创业领投,原股东和瑞创投SCA3产业基金跟投。本轮所募资金将用于加速推进针对杜氏肌营养不良、脊髓小脑共济失调、亨廷顿舞蹈症等适应症的产品研发及申请注册临床试验,以及推动多个后续创新管线的产品开发。

安天圣施成立于2017年,致力于以RNA加工为靶标研发反义寡核苷酸(ASO)药物,公司创始人华益民博士是ASO药物领域科学家。安天圣施近年来在RNA剪接调控、新型RNA加工等领域已取得突破性进展,并建立了十多个在研产品管线,部分产品已取得良好的临床前数据。

赫吉亚生物完成数千万元人民币A2轮融资

9月3日,赫吉亚生物(Hygieia)宣布已于近期完成数千万元人民币A2轮融资,由黄埔生物医药基金领投,南湾百澳基金跟投。与此同时,赫吉亚生物的A+轮融资同步进行中,计划为多个处于临床1期的管线开发补充资金,以及为后续更多IND enabling阶段项目开发提供资金支持,同时完善肝外递送平台技术的早期研发。

赫吉亚生物致力于siRNA领域递送技术平台的构建及药物研发。该公司建立了从靶点发现到临床概念验证的端到端siRNA药物开发平台,并聚焦当前临床急需或无药可用的疾病领域。NSDP是公司针对神经系统疾病开发的siRNA递送技术平台,不仅可以靶向中枢神经系统,也可以靶向外周神经。该公司的管线中,NSDP-02拟用于治疗阿尔茨海默病,正处于临床前阶段。

跃赛生物获数千万A+轮融资

7月11日,跃赛生物宣布,自今年4月获得A轮超亿元融资后,公司再获数千万A+轮融资。本轮融资由知名投资机构国科创投参与,资金将主要用于推进公司在干细胞治疗领域的创新管线以及加速临床转化。

自创立以来,跃赛生物一直致力于开发新一代基于人多能干细胞技术的细胞治疗药物,在研管线覆盖帕金森病和其他神经退行性疾病。公司拥有自主研发的人多能干细胞创新技术平台,包括神经分化技术,SISBAR谱系示踪技术,干细胞基因编辑技术、GMP级别的人iPSCs构建。该公司多项研发成果已登上Nature Methods、Cell Stem Cell等知名学术期刊。

仁远生物完成数百万元种子轮融资

8月7日,专注于血管修复干细胞治疗的仁远生物完成数百万元种子轮融资,投资方为普禾资本。融资将用于推动其产品的研发进程,构建广泛的技术研发与应用合作资源体系,并做好临床试验与各项上市前的准备工作。

仁远生物专注于通过血管修复干细胞技术开发心脑血管疾病治疗产品。该公司采用血管修复干细胞技术,通过参与调节血管新生、损伤血管修复以及疏通血管,有望为心脑血管疾病治疗开辟新途径。仁远生物目前打造了4个在研管线产品,包括VCP01、VCP02、VCP03三款在研药物以及MV3D-01型3D血管芯片在研产品,其中VCP03拟用于治疗脑卒中,目前处于临床前动物实验阶段。

读者们请星标⭐创鉴汇,第一时间收到推送

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

版权说明:本文由药明康德内容团队根据公开资料整理编辑,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转发/复制至其他平台。转发授权请在「创鉴汇」微信公众号留言联系我们。

更多数据内容推荐

点击“在看”,分享创鉴汇健康新动态

siRNA临床申请基因疗法核酸药物寡核苷酸

2024-10-08

·药智网

回溯医药产业近两年的资本表现,投资机构的热情明显消退,大量创新Biotech企业融资几乎断层,更有大量医药企业IPO折戟,“资本寒冬”四字成为压在所有新药人肩头的千斤重担。

几乎所有医药人都在好奇“资本寒冬”还要持续多久,Biotech企业何时能恢复之前的融资盛况。

新药融资

有望快速恢复

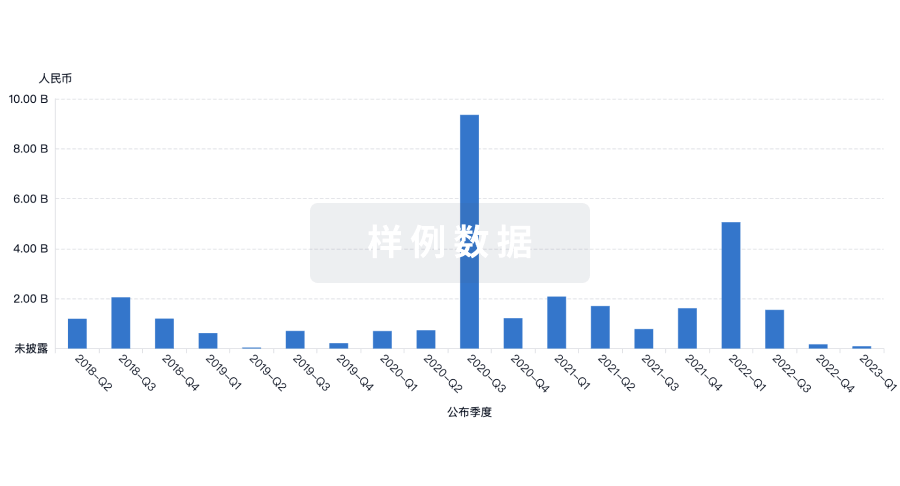

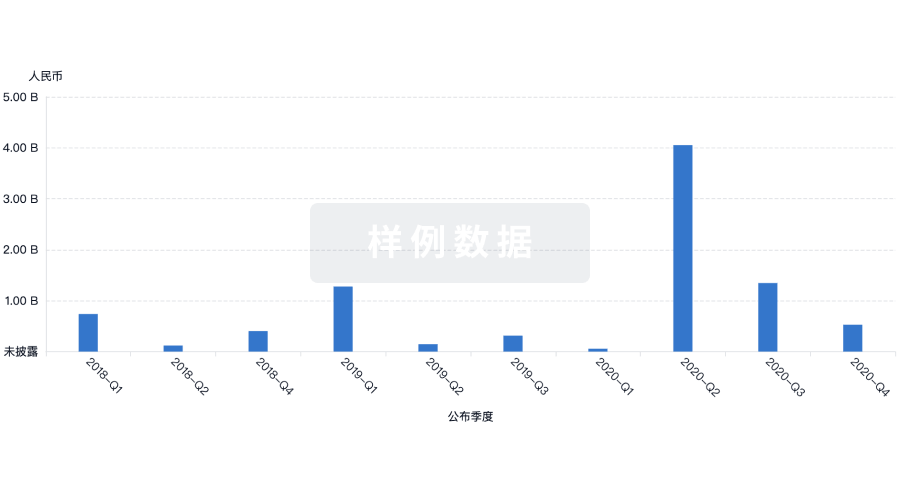

据统计资料显示,2024年以来美国新药资本市场已率先恢复,前三季度美国共计发生204项新药融资,预计全年数目将略低于去年,但新药融资总金额方面,前三季度共计完成1254亿元,预计全年将超越2023年,进入加速恢复期。

数据来源:药智数据

对比之下,中国新药融资市场也进入了触底反弹阶段,前三季度共计完成131项新药融资,融资总金额达194.47亿元,参考美国率先恢复对新药融资的热情,对于中国该领域的快速恢复也起到了较强的参考意义,预计明年新药“资本寒冬”消退有望。

“基因编辑”

成为新的关键词

新药领域的融资困境,目前主要来自三个主要方面:

一者理性投资趋势下,资本市场对融资企业的质量要求越来越高,简单讲就是同质化企业融资难度加大。

二者投资风险把控更严格,市场更偏爱能快速看到投资回报的领域,拥有临床管线的创新Biotech企业更容易获得融资。

三者受技术迭代对行业的主导,源头创新力成为资本是否能长期陪跑的关键因素之一,基因编辑、小核酸、AI医药研发等技术领域得到了充分体现。

因此,新药融资市场重点呈现两极分化的局面,一方面拥有独特的技术平台、有潜力的研发管线、突出的商业化能力等核心竞争力的Biotech依旧有较强的成长韧性,仍能获得不少机构的青睐;而另一方面,部分综合能力不算优秀的Biotech企业,则开始放弃推进产品上市的传统路线,考虑以合作的方式探求生存之道。

2024年第三季度,国内共有30家新药企业完成了新一轮融资。

从细分赛道上来看,不同于上半年核酸药成为新药领域最大的融资关键词,三季度细胞与基因疗法的融资项目最多,期间共计7家企业获得融资,总融资金额达2.4亿元,其中正序生物与神济昌华融资金额最高;其次才是核酸药物、AI医药研发、合成生物、抗体与免疫疗法等领域。

其中,由于CRISPR技术的突破性发展等近年来显著的科学进步,一方面使得基因编辑领域变的更高效与精准,另一方面也使原有难以攻克的遗传病、罕见病、特殊肿瘤有了更清晰的治疗方式,最后叠加政府支持与监管环境的改善。近年来,投资机构的兴趣正在多免疫疗法、偶联等技术逐渐转向更具潜力、更具竞争力的基因编辑领域。

表1 204年第三季度新药领域融资详情

(点击放大查看详情)

数据来源:药智数据

聚焦

成为创新Biotech企业主旋律

经历近十年的医药创新口嗨,如今的创新药领域已没有当初的盲目自信,投资机构理性占据了主导地位,尤其是如今资本寒冬阶段,对于企业创新的要求也越来越高、越来越严格。

但严格意义上的“源头创新”对于现阶段的中国医药行业而言,又哪是那么容易,少数就算能做到的企业也是僧多粥少。在这样的情况下,聚焦于细分领域的Biotech企业也就成为投资机构的替补选择。

在3季度获得融资的创新企业中,绝大多数也都有着自身区别于竞争企业的聚焦领域,如贝斯生物聚焦于碱基编辑NK细胞疗法、明迅生物则聚焦于四倍体补偿技术、先衍生物选择了AOC与肝外递送、英诺迈博则专注于AI+ADC等等。

总而言之,如今的新药融资市场,已经不是当初选对PD-1、ADC、car-t等热门赛道就能高枕无忧的时代了,要想在如今的市场格局下较顺利地获得融资,聚焦成为重要考量因素。

当然聚焦也可以分布不同维度,主要可以分为三个主要的方向:

治疗领域聚焦,这一点是绝大多数Biotech最容易做到的,比如专注于神经脱髓鞘疾病的夏同生物、比如专注神经退行性疾病的跃赛生物、专注于乙肝的浩博医药、专注医美的君合盟等等。

技术领域聚焦,不同于当初Biotech企业靶向抗癌药、PD-1、ADC哪个火就做哪个,如今鲜少能看到管线同时涵盖大小分子的biotech企业,绝大多数企业自建立之初已选择好了其核心赛道,如小核酸、多肽、核药、偶联药物等。

创新平台聚焦,在该领域上现阶段表现最突出的当属核酸药物领域,作为以平台为核心导向的细分领域,核酸Biotech企业最大的差异点,就在于技术平台聚焦的领域不同,比如浩博医药的Med-Oligo™ ASO 专利技术平台、比如大睿生物的RAZORTM研发平台等。

投资回报要求高

管线成Biotech融资重要考题

遥想早些年的新药融资,大量一无管线、二无平台的Biotech企业仅凭一个拼凑的团队就能获得一笔又一笔源源不断的融资,可如今,资本市场明显更偏爱能快速看到投资回报的企业,管线推进程度成为投资机构的新增考量。

在2024年第三季度的获得融资的企业中,近80%的企业都已经拥有了优势管线,其中不仅有贝斯生物、浩博医药、泽安生物等A轮融资阶段的Biotech,甚至是星赛瑞真、英诺迈博等天使轮阶段的Biotech企业也有了相关临床管线。

表2 2024年第三季度获得融资企业

时间

企业

融资阶段

临床管线

2024-09-18

星赛瑞真

天使轮

CRG-101CRG-002

2024-07-23

英诺迈博

天使轮

YN01YN02

2024-08-30

爱普愈医药

天使轮

CRG-101CRG-002

2024-09-13

贝斯生物

A轮

NK510

2024-07-15

浩博医药

A轮

AHB-137

2024-07-01

安天圣施

A轮

FY015A

2024-09-13

分子之心

A轮

CRG-101CRG-002

2024-07-26

溪砾科技

A轮

CRG-101CRG-002

2024-08-29

微元合成

A轮

CRG-101CRG-002

2024-07-30

泽安生物医药

A轮

LTZ-301

2024-07-26

晶核生物

A轮

JH02

2024-09-13

晶蛋生物

A轮

CRG-101CRG-002

数据来源:药智数据

其实,说白了,投资机构虽没有明说天使投阶段Biotech必须具备临床管线产品才能获得融资,但投资机构投资行为本就具有趋利性,是否拥有管线对于融资机构而言,已是高下立判的事情,过去PPT与讲故事就能获得融资的时代已是过去式。

小结

受之前生物医药市场短期构筑起来的泡沫影响,行业尚需不短的时间来进行消化,而作为产业前端的新药融资市场往往会最先做出反应。

如今,美国等海外市场的新药融资已然开始恢复,或许也意味着国内的“苦日子”也即将迎来尽头。

不过,考虑到就算新药融资市场情况进一步好转,这段时间“收紧裤腰带过日子”所养成的习惯大概率将继续保持下去。

比如,对于投资机构而言,考虑如何将钱花在刀刃上,选择更具核心竞争力、更具短期回报率、更源头创新的企业是关键;而对于biotech企业而言,对应的也该继续聚焦细分领域,优先推进优势管线落地、从技术层面寻找源头突破点。

当然,在融资困难的阶段,不再追求“凡事靠自己”,选择将与大型制药公司合作作为主要融资方式也未尝不可,毕竟专业的事交给专业的人、合作共赢才是长久之道。

来源 | 博药(药智网获取授权转载)

撰稿 | 头孢

责任编辑 | 八角

声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。

商务合作 | 王存星 19922864877(同微信)

阅读原文,是受欢迎的文章哦

IPO免疫疗法核酸药物基因疗法细胞疗法

100 项与 Suzhou Antiy Shengshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

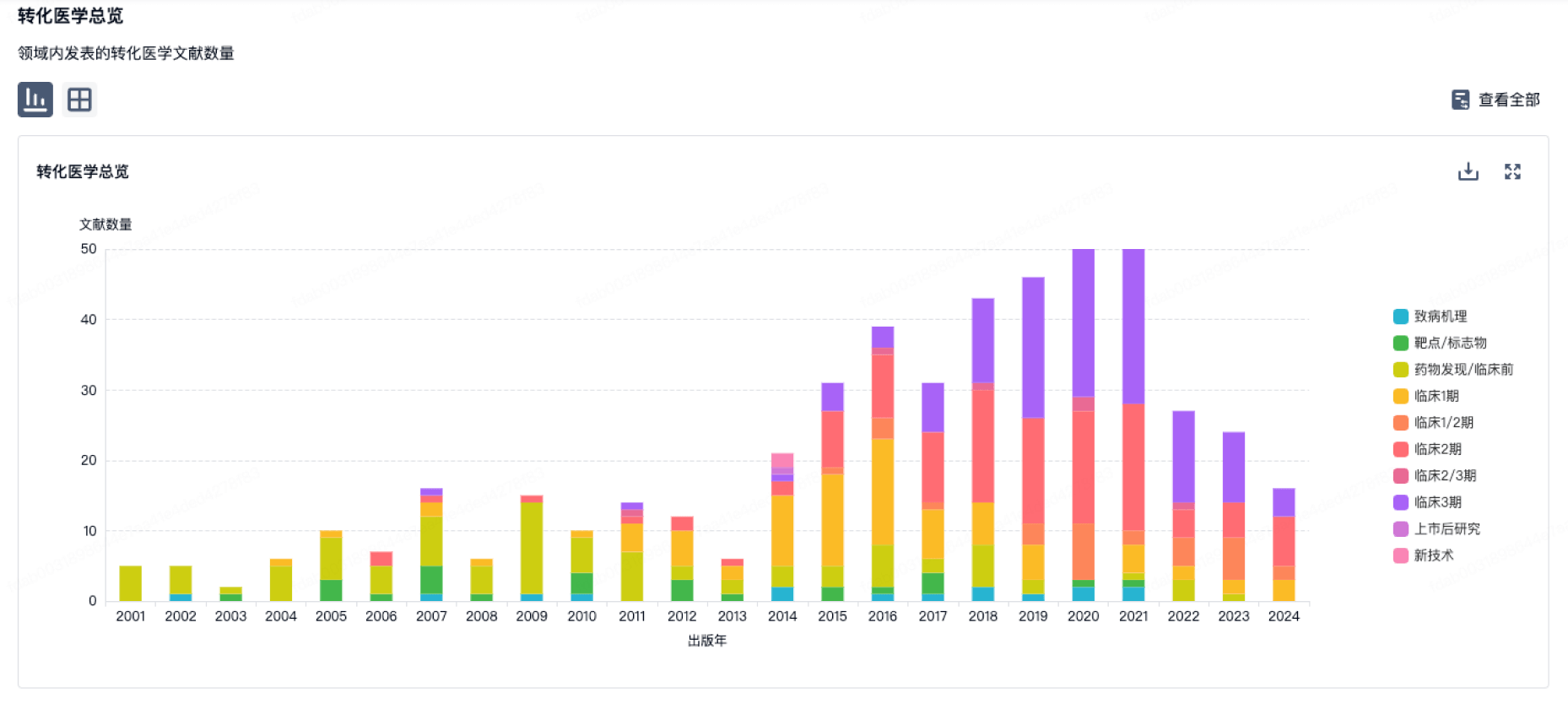

100 项与 Suzhou Antiy Shengshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

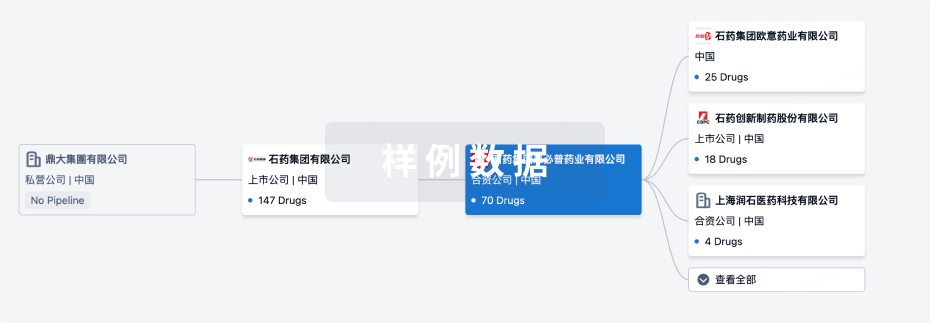

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年06月24日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

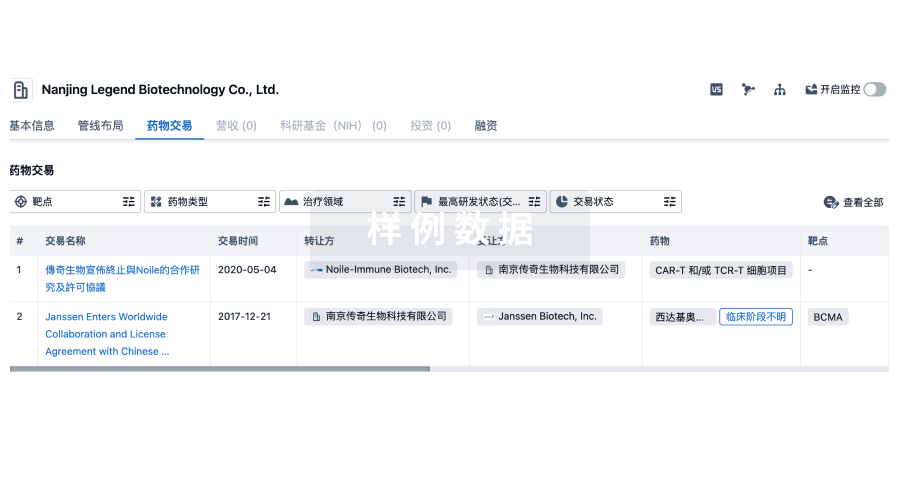

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

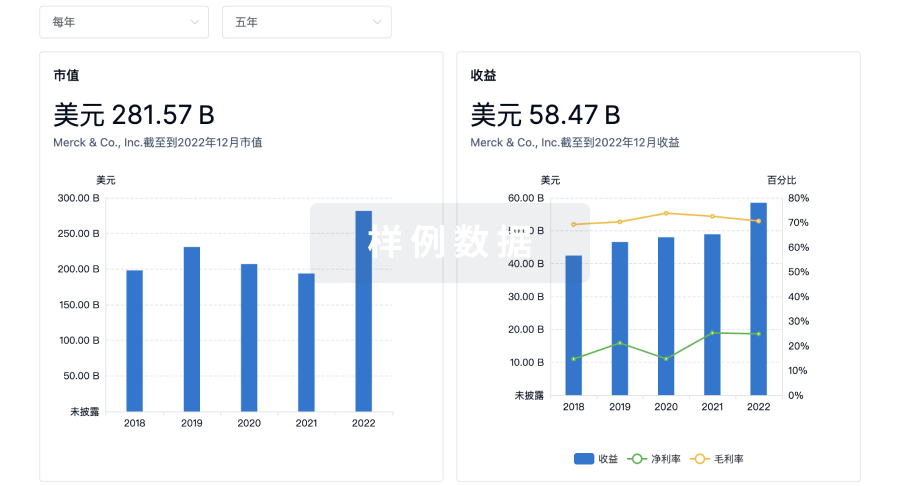

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用