预约演示

更新于:2025-08-29

Venture Corp. Ltd.

更新于:2025-08-29

概览

关联

100 项与 Venture Corp. Ltd. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Venture Corp. Ltd. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

8

项与 Venture Corp. Ltd. 相关的新闻(医药)2024-12-25

近些年,GLP-1类疗法是医药行业当之无愧的风口,这类最初治疗糖尿病的药物,成为了减肥“明星药”——先是司美格鲁肽(semaglutide)获批治疗肥胖症,掀起热潮;随即又一款疗法替尔泊肽(tirzepatide)在2023年获美国FDA批准,帮助肥胖或超重患者减轻体重;科学家们还发现了GLP-1类疗法可以降低心脏病发作和中风的风险,也让这类药物在减肥之外,有了更为广阔的应用空间。根据行业报告预测,此类疗法的市场将在2030年达到1090亿美元,为2023年的3倍。

就在多肽药物风口到来之前,药明康德却已及时布局,早早成立了专注于多肽、寡核苷酸及复杂化学偶联药物的WuXi TIDES,为全球合作伙伴提供高效、灵活、高质量的赋能服务,覆盖从药物发现,到临床前和临床阶段药物开发,以及商业化生产的全流程。当多肽药物的需求迅速涌现,产业陷入产能紧缺,WuXi TIDES牢牢抓住了风口带来的机遇,持续满足全球客户的需求,推动多肽新药走向市场、造福全球病患。

在近期发布的药明康德2024年第三季度财报中,数据证实了WuXi TIDES业务的高速增长:前三季度,TIDES业务收入达到35.5亿元,同比强劲增长71.0%;预计全年TIDES收入增长将超过60%。截至2024年9月底,TIDES在手订单同比增长196%。此外,TIDES D&M服务客户数同比提升20%,服务分子数量同比提升22%。

在全球多肽市场兴起之前进行布局,药明康德是怎么做到的?

01

缘起之际:最早2011年洞见多肽潜力

早先,GLP-1类疗法的设计面临一个核心挑战——短短几分钟,天然GLP-1分子就会被体内的环境降解。因此,科学家设计出了GLP-1类似物,可大大延长药物在体内的寿命。比如在实验室中,司美格鲁肽将此类药物的半衰期提升至165小时,每周只需注射一次就能起到治疗效果。与需要每天注射的上一代疗法相比,是个巨大的进步。

从学术界陆续发布的研究,到产业界尚不广为人知的积极进展,药明康德化学业务平台捕捉到了这些多肽药物的动态。当这些全新的分子类型暂露头角,药明康德当即建立了多肽药物发现团队,为客户提供赋能,时间最早可以追溯到2011年。

在这些“R”(研究)端的驱动下,WuXi TIDES团队在多肽领域积累了大量洞见,也精准预判了产业发展的未来。2018年,预感到多肽药物所具有的广大潜力后,进一步拓展能力与规模,开始布局API工艺开发和GMP生产,将“D”(开发)和“M”(生产)端与“R”端形成合力,建设多肽药物的端对端、一站式服务能力。

事后来看,这当然是一个合理的决策。但如果将时钟拨回2018年,这个决定却多少有些“冒险”。包括GLP-1类疗法在内,多肽药物市场在当时尚显”小众”,在研疗法仅占全球药物研发管线的5%左右,代表性药物司美格鲁肽也尚未成为公众关注的“减肥神药”。

唯有时间,才能证明这个决策的正确性。

02

多肽合成:5年增长80倍

与小分子药物相比,多肽药物的生产难度更大,存在较高的技术壁垒。比如GLP-1类的多肽药物,通常包含四五十个氨基酸。在化学合成中,每个步骤都不能出错。一旦有一个氨基酸连接错误,整批药物就成了废品。

尽管有着丰富的小分子药物合成经验,但要合成多肽药物,对于WuXi TIDES团队中的大部分人来说,还是一个全新的挑战。然而机遇面前,时不我待。在多肽药物的合成工艺开发上,这支全新的团队向外部取经,主动学习和摸索,快速获得了新能力。在生产能力建设中,团队反复探讨每个设备和工程细节,操作方法,以及质量标准,最终打造了一个行业领先的多肽生产平台。

从零到一开发合成工艺,固然是个不小的挑战。而从一到N扩大产能,满足客户们的生产需求,同样不轻松。

在多肽药物生产中,多肽固相合成釜是实现多肽规模化、自动化合成的关键设备。是否要加产能?加多少产能?何时加产能?这几个问题看似简单,回答起来却都是门道。

产能加少了,加晚了,总的合成能力有限,就无法满足所有客户们的需求;产能加多了,加早了,又会带来生产线的空置,造成资源上的浪费。

此时,药明康德CRDMO模式中的“R”端再次发挥重要作用。WuXi TIDES团队并没有满足于最初的500L生产线。在多肽类药物风口出现之际,通过对未来发展趋势的预判,以及随着从“R”端引流来的客户提供的洞见,这些问题的答案自然浮出了水面。

从2019年的500L出发,次年WuXi TIDES的多肽固相合成产能就增长4倍,达到了2000L。2021年,这一数字到了4000L,继续翻倍。

2023年底,随着常州和泰兴两个生产基地的多肽产能扩建,WuXi TIDES多肽固相合成釜体积总量猛增至32000L。2024年底,这一数字进一步增长到41000升。合成之外,该团队也配备了相应的分离和纯化能力。

“在过去的12个月里,我们增加了20000L的多肽产能。因为我们有‘R’端去读产业趋势,我们有过去跟客户长期合作的基础,所以我们知道什么时候加产能,我们也有能力把这个产能加上去。”药明康德联席首席执行官陈民章博士在今年的药明康德投资者开放日上这样讲道。

03

极致赋能:完成不可能完成的任务

如果无法转化为客户的满意,一切数字都将毫无意义。

2020年,一家名为Neuraly(韩国 D&D Pharmatech重要子公司)的小型生物技术公司找到了药明康德,提出了一个看似不可能完成的任务。

D&D Pharmatech的主要管线之一是DD01,这是一种与聚乙二醇偶联的环肽分子,同时靶向GLP-1受体与胰高血糖素受体(GCGR),在糖尿病、肥胖、代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)等疾病领域具有治疗潜力。

与常规的多肽药物相比,DD01这样的新分子,需要更为复杂的工艺及生产能力。然而,留给WuXi TIDES团队的时间只有短短几个月——他们需要在四个月里完成用于毒理研究的原料,并在11个月内进一步完成GMP原料、制剂、CMC申报资料等相关工作,用于IND的申报。

这个时间线本身就具有挑战,更何况在当时一些不可控力的作用下,全球物流正遭受着极大的冲击。

“这个目标时间很短。由于我们的环肽结构和额外的偶联工序,我知道整个化学合成环节极具挑战。” 时任Neuraly技术开发和生产制造执行总监(现任产品研发和生产制造高级副总裁)Yen-Huei Lin说道,“我们是一家小公司,所以我们需要的不是简单一家供应商,而是一支真正理解我们需求、理解我们难处的团队,一道合作。考虑到他们的透明度、能力以及合作精神,我们最终选择了药明康德。”

WuXi TIDES团队也没有让D&D Pharmatech失望。在进行了整体评估后,WuXi TIDES团队找到了DD01项目的几个破局点:环肽结构复杂,偶联前后都需要纯化工作;在GMP方面,原料也需要分别满足毒理研究和人体研究需求。

考虑到化学合成工艺的复杂性,唯有一边合成,一边探索,才能找到最佳的合成路径。为此,WuXi TIDES团队平行启动了三个合成方案,经过试错,发现线性合成方法无法规模化——即便经过优化,所合成的多肽API纯度也只有5%。

于是合成团队另辟蹊径,在接下来的6周内,团队进行了20多个工艺条件的筛选,在一条全新开发的合成路径中找到了解决方案,将纯度提升了3-4倍,完成了客户所需的所有材料,而时间甚至比客户计划的还要提前一个月。

“药明康德有足够的能力与资源,在整个流程中不断解决问题,并遵守了时间上的承诺。在短短10个月里就完成申报材料的提交,这样的效率和质量在其他地方是找不到了。” Yen-Huei

Lin补充道。

04

展望未来:不会缺席下一个重磅产品

CRDMO模式的前瞻布局,高效执行下的工艺开发与产能建设,极致赋能下与客户建立起的信任,让药明康德抓住了时代的机遇,更好地满足全球合作伙伴在多肽药物开发与生产方面日益增长的需求。2023年,WuXi TIDES的多肽药物产量大约为17吨。今年,这一数字预计将超过35吨。根据药明康德投资者公开日上的信息,在全球47个临床阶段GLP-1类多肽药物管线中,药明康德为其中8款提供了赋能,并支持了一款商业化GLP-1类多肽药物的生产。这些数字的背后,是更多能造福全球病患的创新疗法。

但WuXi TIDES的视野,并没有仅限于GLP-1。如今这支团队的目光早已望向了更远方的机遇。

近年来,产业愈发认识到多肽药物的潜力——从常规的线性多肽分子出发,环肽、双环肽等全新结构正在展露头角,得到大型药企青睐。去年,诺华与Bicycle Therapeutics达成17亿美元大额合作,共同开发于双环肽的放射性偶联药物;新年伊始,由罗氏共同开发的大环肽分子展现出了喜人的抗菌效果,荣登《自然》杂志。

投资者们同样看好这一新兴领域。几个月前,由诺奖得主David

Baker教授创立的Vilya公司斩获由ARCH

Venture领投的5000万美元A轮融资。公开信息显示,其专注的一大分子类型就是大环多肽。根据行研报告,全球多肽药物的市场将在2032年达到869亿美元,较2023年翻倍有余。

此外,像“搭积木“一样将多肽偶联在其他分子上,也成了产业兴起的热点。由于多肽的特性,这些偶联分子往往可以精准地递送简单的小分子药物(多肽药物偶联物,PDC),放射性药物(多肽放射性药物偶联物,RDC),或是复杂的寡核苷酸药物(多肽-寡核苷酸偶联物,POC)。

这些偶联分子的前景同样为人所看好。行研报告估计,仅在美国,PDC市场规模在2030年就将突破十亿美元大关,CAGR达27.7%,增长极快;类似的,POC疗法市场也将保持快速增长。诺华、百时美施贵宝、礼来、阿斯利康等全球大型药企还在最近一年内纷纷收购开发多肽类RDC的新锐公司,总金额近百亿美元。在他们看来,这一领域未来可期。

下一个风口即将到来之际,药明康德已经形成技术和能力优势,WuXi

TIDES配备有包括寡核苷酸、多肽、单体、配体、连接子、脂质等在内的“一站式”技术平台,拥有丰富的化学合成经验,广泛覆盖各种单体、配体、连接子及脂质类型,可以满足来自不同客户、不同分子类型、不同偶联位置、不同载荷的差异化需求,助力他们更好地实现新药研发梦想。

正如在药明康德投资者开放日上,陈民章博士所说的那样,“我不知道下一个重磅产品是什么,但重磅产品肯定会出现在我们赋能的药物中。“这正是药明康德独有的CRDMO模式带来的底气。

我们也期望这份底气,能为全球病患早日带来更新、更好、更安全的疗法。

财报临床研究

2024-11-04

·药明康德

▎药明康德内容团队编辑

Viking

Therapeutics今天在肥胖协会年会肥胖周(ObesityWeek)当中公布其在研减重疗法胰高血糖素样肽1(GLP-1)/葡萄糖依赖性胰岛素促泌肽(GIP)受体联合激动剂VK2735的最新临床数据。分析显示,接受每日VK2735口服片剂28天的受试者,其安慰剂调整后平均体重较基线减轻达8.2%。而接受每周VK2735皮下注射治疗13周的肥胖患者的平均体重则较基线减轻达14.7%。值得一提的是,在试验第一周时便观察到接受皮下剂型患者显著的体重减轻效果,近100%患者在停药4周后其体重减轻的大部分效果仍然维持。目前该公司正在规划VK2735注射剂型的3期研究,以及口服剂型的2期研究,详细信息将在接近试验启动时间时公布。

VK2735口服片剂的“first-in-human”研究数据

这是一项多剂量递增(MAD)临床1期研究,这次所公布是受试者在接受每日60毫克、80毫克或100毫克VK2735达28天的数据。分析显示,VK2735在28天的治疗期内持续显示出积极的临床活性。VK2735组受试者的平均体重与基线相较呈剂量依赖性下降,降幅高达8.2%。而VK2735组受试者的平均体重与安慰剂相比降幅高达6.8%。根据行业媒体Endpoints News报道,目前多数口服减肥疗法在4周内显示出3-6%的安慰剂调整减重效果。

在受试者接受最后一次VK2735治疗四周后,即在试验第57天的随访中观察到受试者持续的体重减轻效果,与基线相较下降幅度最高达8.3%。此外,对28天后体重减轻至少5%的受试者进行的探索性评估表明,接受VK2735治疗的受试者中,高达100%的受试者的体重维持减轻≥5%,而接受安慰剂治疗的受试者中这一比例为0%。根据对多个剂量水平队列的体重减轻轨迹的初步评估,Viking公司认为,超过28天的VK2735持续治疗可能会进一步减轻受试者的体重。

▲接受口服VK2735治疗28天受试者的体重减轻效果(图片来源:参考资料[1])

安全性方面,在28天试验期间,剂量高达100毫克(含100毫克)的每日口服VK2735显示出令人鼓舞的安全性和耐受性。迄今为止报告的大多数(99%)治疗伴发不良事件(TEAE)为轻度或中度,其中大多数(90%)为轻度。同样,所有观察到的胃肠道(GI)不良事件为轻度或中度,其中大多数(84%)为轻度。

▲接受口服VK2735治疗28天受试者发生GI不良事件结果(图片来源:参考资料[1])

VK2735在肥胖患者中开展的VENTURE临床2期研究结果

这次所公布的是在VENTURE研究中,肥胖患者接受每周VK2735皮下注射达13周的最新随访结果。分析显示,接受VK2735治疗的患者在13周后平均体重显著下降,与基线相比下降幅度高达14.7%。值得一提的是,从第一周开始,所有药物剂量组别受试者的体重与基线和安慰剂相比均观察到统计学上显著的差异,并持续于整个13周的治疗期。受试者的体重在研究期间逐渐减轻,且在第13周时未观察到平台期。此外,VK2735治疗组中高达88%的患者体重减轻≥10%,此数值在安慰剂组仅为4%。

▲接受VK2735皮下注射13周受试者的体重减轻效果(图片来源:参考资料[1])

对药代动力学(PK)指标进行评估的结果表明,接受VK2735治疗的患者在接受研究中的最后一次VK2735四周后,其体重减轻的大部分效果均得以维持(所有队列患者的体重与基线和安慰剂组相比皆p<0.0001)。此结果包括接受每周2.5毫克最低剂量的队列,该队列在接受最后一次给药四周后,98%患者的初始体重减轻效果得以保持。此外,最后一次给药七周后的随访评估显示,患者体重减轻效果持续维持,在合并的PK亚群患者中维持了超过80%的原始体重减轻效果(所有队列患者体重与基线和安慰剂组相比,p<0.0005)。该公司认为,这些结果支持在维持治疗中每月一次给药的可行性。

▲接受VK2735皮下注射受试者在停药后体重减轻效果持续维持(图片来源:参考资料[1])

该试验还对受试者糖尿病状态的变化进行了探索性分析。结果显示,VK2735治疗显著增加了基线为糖尿病前期状态的患者在13周治疗期间转为正常血糖状态的可能性。此外,基线时血糖状态正常的患者转变为糖尿病前期状态的比例也有利于VK2735,约有31%的安慰剂患者转变为糖尿病前期状态,而接受VK2735治疗的患者中这一比例仅为2%。

▲接受VK2735皮下注射受试者的血糖水平获得改善(图片来源:参考资料[1])

VENTURE研究显示,在13周的治疗期间,VK2735展现令人鼓舞的安全性和耐受性,大多数(92%)的TEAE被归类为轻度或中度。大多数胃肠道性质的TEAE(95%)也被认为是轻度或中度。

VK2735是一款新型的GLP-1/GIP受体双重激动剂,开发用以治疗多种代谢疾病,该疗法的皮下注射与口服剂型在临床试验中展现了积极的减重效果与良好的安全性。

▲同时靶向GLP-1/GIP受体在治疗代谢疾病上具有互补的组织分布与活性(图片来源:参考资料[3])

Viking同时还在开发新型口服小分子选择性β型甲状腺激素受体激动剂VK2809,用于治疗脂质和代谢疾病。在最近完成的2b期研究中,该药物在治疗经活检确诊的代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)和纤维化方面成功达到了主要和次要终点。在治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MAFLD)和高水平低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的2a期试验中,与安慰剂相比,接受VK2809治疗的患者显示出LDL-C和肝脂肪含量的显著降低。而Viking的最新项目则正在评估一系列内部开发的双功能肠淀素和降钙素受体激动剂(DACRAs),用于治疗肥胖和其他代谢疾病。

在罕见病领域,Viking正在开发VK0214,这是一种新型口服小分子选择性β型甲状腺激素受体激动剂,潜在用于治疗X连锁肾上腺脑白质营养不良症(X-ALD)。在治疗腺髓神经病(AMN)形式X-ALD患者的1b期试验中,VK0214显示出良好的安全性和耐受性,同时显著降低了血浆中极长链脂肪酸(VLCFAs)和其他脂质水平,与安慰剂相比具有显著差异。

▲Viking公司管线图(图片来源:参考资料[3])

▲欲了解更多前沿技术在生物医药产业中的应用,请长按扫描上方二维码,即可访问“药明直播间”,观看相关话题的直播讨论与精彩回放

参考资料:

[1] Viking Therapeutics Reports New Data from VK2735 Obesity Program at

ObesityWeek® 2024. Retrieved November 4, 2024 from https://www.prnewswire.com/news-releases/viking-therapeutics-reports-new-data-from-vk2735-obesity-program-at-obesityweek-2024-302294915.html

[2] Viking's oral weight loss drug appears to have strong effect in

Phase 1 trial. Retrieved November 4, 2024 from https://endpts.com/viking-oral-weight-loss-drug-shows-promising-phase-1-data/

[3] Corporate Presentation. Retrieved November 4, 2024 from https://ir.vikingtherapeutics.com/download/Viking+Therapeutics+Corporate+Presentation+October+2024.pdf

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

版权说明:本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权请在「药明康德」微信公众号回复“转载”,获取转载须知。

分享,点赞,在看,聚焦全球生物医药健康创新

临床结果临床2期临床3期

2024-07-05

在中国的biotech领域,活跃着一批“康字头”的创新药企业,他们成立时间大抵相近,命运也有近似的多舛。最近,其中一家已经沉默了近两年的企业迎来了一次分水岭事件。

6月10日,在美上市药企康乃德创始人潘武宾和郑伟向公司提出辞呈。同时,公司还宣布了新的任职消息:董事会主席和公司总裁都换了人。

“公司里我认识的人基本上都走得差不多了。”曾经就职康乃德的员工谭洛(化名)说。和常见的biotech过渡期换血不同,这家公司近年多轮裁员之后,几乎没有再补充过新鲜血液。“只有在生产工艺方面存在一些需求,研发方面几乎停滞。”

作为第一家在纳斯达克上市的太仓企业,康乃德曾经吸引了很多资本的目光。仅仅2019年-2020年这一年,公司就完成了5500万美元的B轮融资和1.15亿美元的C轮融资。可谓光速。投资人阵容也很豪华,有RA Capital,礼来亚洲基金,还有启明创投这样的本土部队。

2021年3月,康乃德正式挂牌。发行当天,康乃德股价最高上涨约37%,市值达到12亿美元,五个月后超过了16亿美元——而之后等待它的,则是一条陡然的下坠之路。

上市同年11月,康乃德的核心产品IL-4Rα单抗CBP-201二期数据未达市场预期,股价曾在1天中跌去61%;第二年,公司另一核心产品CBP-307:用于治疗溃疡性结肠炎的S1PR调节剂再遭临床挫败;由于股价长期低于1美元,被SEC列入“预摘牌”名单;2023年,康乃德将CBP-201的大中华区权益卖给先声药业,8.75亿的潜在交易额实属微薄,未能挽回市场信心。

而再后来,这家公司几乎就再也没有传出什么消息了。

回看公司的历程,谭洛认为康乃德失败的原因非常简单。他认为,这家公司就是一家典型的“熟人创业”型公司。创始人和投资人之间多年相识,在当年的行业景气度下,决定将公司推上交易所;而公司管线和前期数据是否真的“立得住”,反而在当时并没有经过谨慎判断,也为后期的坠落埋下了隐患。

可以说,康乃德的故事,是一段属于泡沫时代的旧话。大时代落幕之后,在一些隐秘的角落里,一批企业正在努力写完最后的段落。

-01-

混杂的基因

康乃德的发迹,不得不说是励志的。

创始人潘武宾和郑伟都有海归背景。潘武宾于2000年回国创业,先后创办了若干相关生物医药企业,其中最有名的当属以联合创始人的身份参与创建了中美冠科,并先后任中国区总裁、COO和执行副总裁。郑伟则有多年美国biotech的工作经历,并担任过其中两家药企的首席科学家。

2008年,潘武宾就职的中美冠科与辉瑞在太仓共同设立了亚洲肿瘤研究中心。彼时,正处于太仓产业转型的关键阶段,由于背靠上海这一人才和技术重地,生物医药也成为重点培养领域。这也让潘产生了在此创业的想法,于是拉上了老友郑伟。

可以说,两个人的创业就是当年最典型的“企业家+科学家”双打组合。但2012年公司成立后,并没有得到市场太多关注。在2017年核心项目CBP-307一期数据出来之前,支持公司的基本只有太仓市的本土创投机构香塘创投。

虽然香塘创投在业内知名度不高,但其母公司香塘集团则是当地极有实力的家族企业。集团直接和间接控制的及关联方公司多达52家,涉及地产、化工、基建、贸易等领域。第一代董事长顾建平和儿子顾振其成为康乃德前期最主要的股东,上市时持股比例为12%。

在康乃德一穷二白的时候,香塘集团天使投资的3000万元几乎是“盲投”,却成了公司的立足基础。作为一家有海外基因的公司,康乃德从“土老板”手里拿到了第一笔的钱。但真正走向融资市场,还是2018年以后的事情。

当时,公司刚刚在墨尔本完成了CBP-307临床一期的对照研究,拿到了药效学的初期数据。第二个候选药物CBP-201也箭在弦上。创世团队于是有了真正和专业资本进行谈判的资本。

融资过程非常顺利。“拉投资的时候,基本动用的是创始人在中美冠科时期建立的人脉。”谭洛称。海归团队的背景,本土集团的注资,地方政府的鼓励,再加上当时业内急躁的风气,让不少熟人欣然入局。其中推动融资的某一家投资机构,是业内有名的“寻血猎犬”。“他们家的业绩还行,但是投的项目在风险把控上完全疏漏,后期酿成了一些丑闻事件。”一名业内人士评价道。

公司一开始想走的就是境外上市。在谭洛看来,这又是一着急于求成的错棋。“可能还是因为团队的海外关系,”他有点无奈地说,“现在看来,美股除了上市条件宽松以外,并没有其它好处了。即使是产品过硬的公司,可能都得不到合理估值。”

更何况,康乃德手里捏着的产品的牌组,有一点弱。

-02-

受争议的产品

一直以来,支撑康乃德市场价值的,主要是两条管线:CBP-201和CBP-307。

CBP-201是一款以IL-4Rα为靶点的全人源单抗,公司将其用作治疗中重度特应性皮炎的开发方向。2021年11月18日,也就是上市半年后,康乃德宣布全球二期临床达到主要终点。但是这一胜利宣言,却引发了市场的强烈不满。

根据CBP-201的一期数据,市场给予这款药物的预期是me-better,对比对象是已上市同类产品度普利尤单抗。但后续临床结果表明,尽管CBP-201达到了有效性终点,但没有证据表明比度普利尤单抗更优。

最后,公司给出的定调是:一切都是临床设计的锅。由于临床入组患者的特应性皮炎基线疾病严重程度比较低,这就导致了评分与基线的变化百分比更低。

但对这个问题,谭洛给出了不同的答案。“其实公司内部对这个产品的预期也是不断走低的,”他说,“一开始是best-in-class,后来是me-better,最后基本上是me-too。试验设计当然是一部分原因,但是在同靶点产品里,我们做的确实不算好,和一开始想象的差了一截。”

紧接着第二年,康乃德的另一支柱管线也除了问题。2022年5月,S1PR调节剂CBP-307的二期临床试验发布,未达到统计学意义。至此,能够维持公司生命线的产品几乎全军覆没,不到一年时间,康乃德从云端掉到了泥沼中。

“也是正好赶上了疫情最严重的一段时间,全球临床的脱落问题很头疼。”谭洛说。和其它biotech的反复挣扎相比,康乃德的“缴械”速度很快,不久之后就将公司业务重点缩成了一个点。

在CBP-307二期数据公布后,公司随即表示考虑将其对外授权,以集中资源推动CBP-201的开发,但没有下一步的消息;而当初全力保下的CBP-201,也没能坚持太长时间:2023年,公司宣布原定于2022年底启动的针对皮炎适应症的全球临床三期将被终止,因为当时的融资环境已不再友好。

所幸,公司后来等来了先声,买下了CBP-201的大中华区权益。但这也意味着:康乃德手里的牌已经打完了,只剩下CBP-201的海外市场价值。

海外市场价值的实现,并没有那么容易。在国内的IL-4Rα单抗赛道上,康乃德还算进度靠前,因此上市的可能性很大;再有先声的销售网络加持,市场成绩不会太差。但海外市场就要险峻许多:赛诺菲的度普利尤单抗销售峰值已经达到200亿欧元,在没有头对头数据的情况下,一家中国企业拿什么去拼?

因此,目前康乃德的主要任务在于海外BD,将CBP-201的海外权益托付给一家商业化能力过硬的跨国企业。这也许是这次高管换血的最主要原因。

从股权变动来看,伴随着高管团队变动,Panacea

Venture (瑞伏医疗创投基金)强势加入,以21.8%的持股比例成为第一大股东。这支基金团队成员,大多来自知名的凯鹏华盈中国(KPCB China),以在北美积累的大量行业资源著称。

在一系列操作的配合下,CBP-201找到下家依然有希望。但康乃德的故事,也许并不会跟着延续下去。

-03-

启示

如今,仅凭一款产品的一期数据就能融到几亿美元、估值十几亿美元的故事,早已成为天方夜谭。

事实上,和康乃德困窘的研发处境相比,公司账面上的现金一直没有烧干,足以见得时代遗留的富足。在手握17亿的时候,就选择弃车保帅,将赌注都押在CBP-201这一款产品上。

公司宣称,自己一直在搭建一条更长的跑道,“实现正在进行的临床试验的里程碑,将临床前资产推向临床。”

从已有信息来看,康乃德这家公司的财务策略偏向谨慎,临床管线时常因为未来短期融资渠道的缺乏而中断。换句话说,就是:没有新钱进来,我就不开工,即使我手里还有钱。

从某种角度来说,这种偏向比起“走一步算一步”的biotech,显得更加靠谱。但如果调转视角:这种保守和当时疯狂的市场并不匹配。

16亿美元的市值是泡沫,但有些公司接着泡沫顺势膨胀,将市值从虚作实;而另一些公司,譬如康乃德则选择无为:泡沫产生前只有两款核心产品,泡沫破碎后也没有跟进的备选管线。很其热心的融资行为相比,对研发的谨慎也可以被称作冷感。

在这种情况下,泡沫也只能是泡沫而已。唯一不同的,只有钱最终落入谁的口袋。

......

识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入

生物制品微信群!

请注明:姓名+研究方向!

版

权

声

明

本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。

高管变更

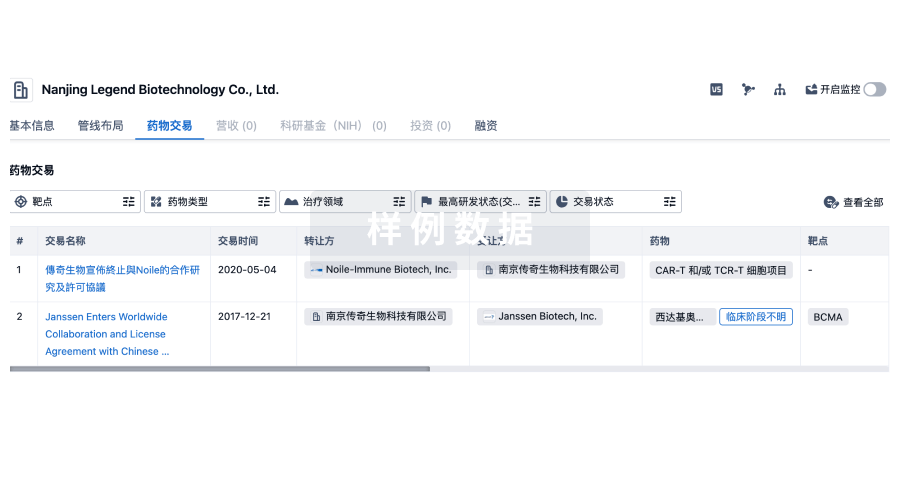

100 项与 Venture Corp. Ltd. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

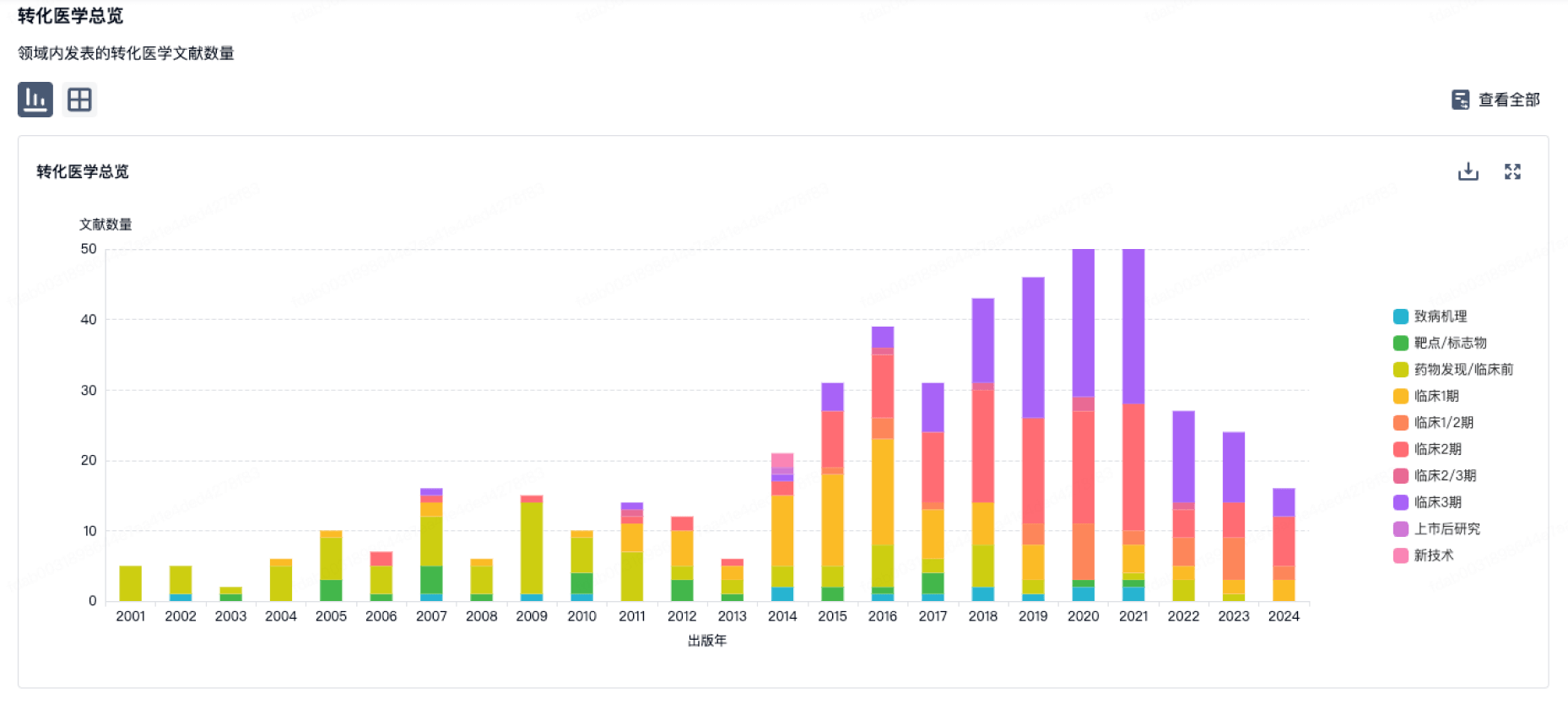

100 项与 Venture Corp. Ltd. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

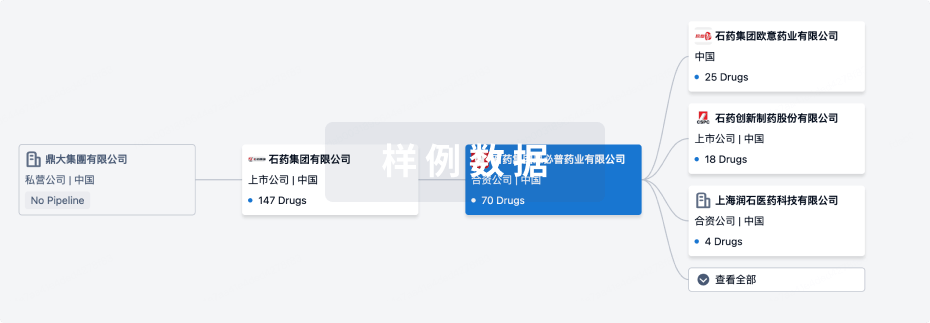

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月04日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

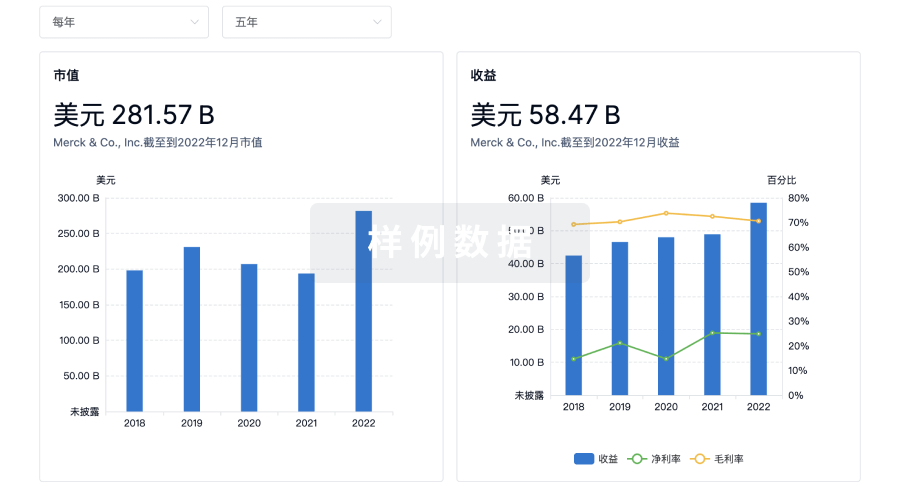

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

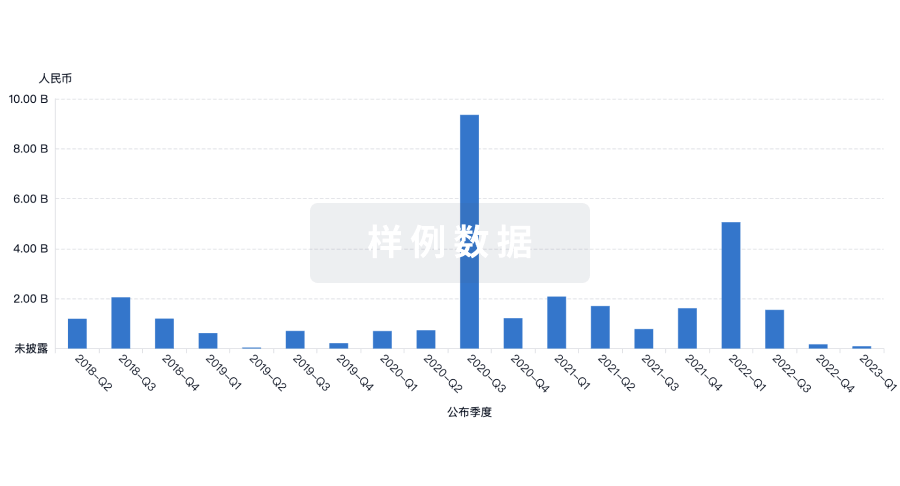

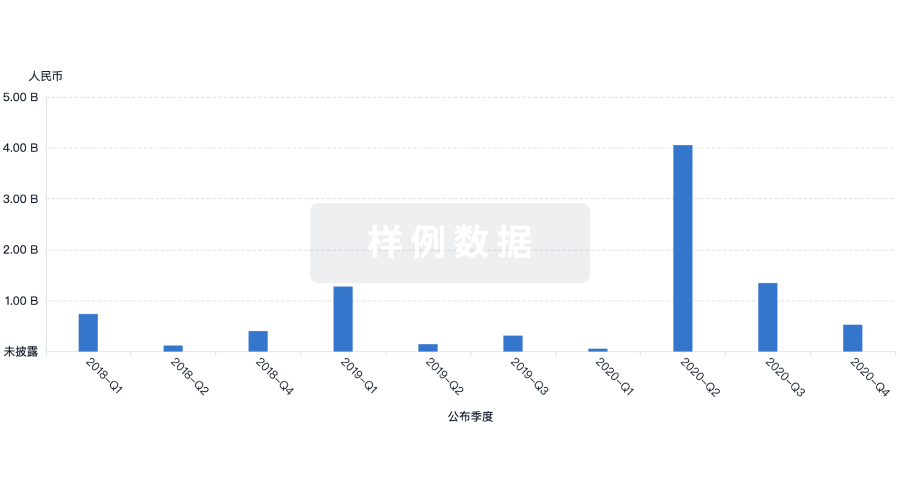

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用