预约演示

更新于:2025-05-07

Huya Biomedical Technology Shanghai Co., Ltd.

更新于:2025-05-07

概览

标签

内分泌与代谢疾病

呼吸系统疾病

消化系统疾病

小分子化药

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 小分子化药 | 1 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| SHP2(蛋白酪氨酸磷酸酶-2) | 1 |

关联

1

项与 沪亚生物医药技术(上海)有限公司 相关的药物靶点 |

作用机制 SHP2抑制剂 |

原研机构 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

100 项与 沪亚生物医药技术(上海)有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 沪亚生物医药技术(上海)有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

42

项与 沪亚生物医药技术(上海)有限公司 相关的新闻(医药)2025-04-27

·深蓝观

吴妮 | 撰文又一 | 编辑特朗普上任美国总统三个月有余,对华的关税政策如同坐上过山车。针对医药领域的关税政策反反复复,4月2日,中药、创新药被明确列为豁免商品类别。4月8日晚,特朗普又声称美国将启动对药品的关税征收。美国政府挥舞着关税大棒,驱赶着制造企业向美国回流,来促进投资与就业。MNC在关税的压力下已经做出表态。4月22日罗氏宣布,未来五年内向美国投资500亿美元,扩大其在美国八个州24个生产基地超过25000名员工的现有规模。不久前,诺华、礼来、强生都宣布了自己的在美投资计划。关税压力正在冲击全球制药业,但短期整体影响仍属可控,头部药企通过供应链调整和库存管理已基本实现风险对冲。默克(Merck)预计新增关税将带来约2亿美元额外成本,小幅下调全年收益上限;百时美施贵宝(BMS)则上调2025年营收指引,强调已考虑中美贸易影响,但未计入潜在新增关税。罗氏(Roche)和赛诺菲(Sanofi)维持全年预期,其中罗氏透露,仅4种药物占其关税风险90%以上,且3种已在美国本地增产,第4种也完成转移扩产,同时两家公司均在中美提前增加库存。对中国来说,最受影响的是向美国出口被加征关税的医疗器械和原料药、仿制药企业。创新医疗器械的美国市场份额不大,而常规医疗器械在美国销量比较大,后者会受到更多冲击。中国原料药的“中间体”产品出口至美国被加收了20%关税,中国原料药企业的竞争优势会被削减——但因为嵌入制药产业链的程度太深,短期影响有限。参考:为何美国加关税影响不了中国制药业?越是高附加值的产品和服务越安全。一些乐观者从特朗普的思路分析,也认为美国政府不会把专利和服务贸易的通路堵死。因为美国是全世界最大的服务提供商,服务贸易顺差从2000年的770亿美元大幅攀升至了去年的2950亿美元。这正中研发型药企下怀,在过去两年市场环境的磨练下,他们已经形成以卖管线为导向的生存之道。CXO也是一样的道理,以研发服务形式对美出口的CRO同样”被豁免“;至于代生产部分,依赖美系MNC订单的CXO会收到重创,但药明康德、凯莱英、九洲药业等都在通过推进全球多地产能建设来规避风险。关税战的冲击是全面性的,中国创新药企目前尚可自保,但难言高枕无忧,一些间接影响可能慢慢浮现。关税政策在产业端有一定滞后性,但在学术界,第一批受害者已经出现。-01-科研人员成第一批受害者目前反应最大的是实验室的科研人员。由于习惯性认为用美国试剂耗材做出来的实验结果更稳定,全球的实验室都很依赖美国进口。在中美开启关税战之前,美国和加拿大的关税战从1月开始升级,美国率先出手,对来自加拿大和墨西哥的进口商品加征25%关税。在加拿大某实验室做博后的Allison(化名)有切身体会,当时实验室的教授,学院里负责订购试剂的采购和财务都要求我们开始囤货。“目前实验室的存货可以支撑一些时日,但后面还没什么打算。即使提前做准备,关税的持续影响下,用更高的价格从美国进口试剂是早晚的事。即使短时间内找到替代品,涉及到批次间的稳定性等技术问题,也很难完成丝滑地过渡。”Allison说。对科研人员的第二重打击,来自美国政府对于科研经费的“砍一刀”。特朗普政府对于哈佛大学等学校的管理和内部决策进行政治干预,在被哈佛拒绝之后,美国教育部宣布冻结向哈佛大学提供22亿美元的多年期拨款和6000万美元的多年期合同。哥伦比亚大学一度向特朗普政府做出让步,也没有幸免,依然被冻结了资助资金,对科研项目造成严重影响。这导致在美国的科学家产生离开美国,去欧洲或者加拿大的想法。但是加拿大政府对科研的支持力度不如美国,科研人员也相对饱和。如果从美国外溢到其他地区的科研人员越来越多,对本地的科研人员是个不小的冲击,也不清楚是不是真的有这么多空位。对科研人员个人来说,就业会变得更紧张,竞争压力会加大。目前最焦虑的还是实验室的负责人,他需要对进行中的课题项目、对团队负责。这些科研人员也不可能在几个月之内收拾好手上的课题,也不会草率地辞掉工作,在其他地区找到新的机会。“大家都能感觉到形势变差,尤其是在美国的朋友,但是都没有下一步的想法,即使行动也不会那么快开始,目前还是观望期。”-02-产业端稳住能赢?学术界面临的问题,在产业界面前都不是大问题。进口试剂的成本在研发成本中的占比较低,如果有可替代的国产试剂当然更好,但如果国产不可替代,药企不会为了几百美金把几百万美金的事情搞砸。还有一种隐忧在于美国国立卫生研究院(NIH)4月发文,禁止中国、伊朗、俄罗斯等国的研究机构访问他们的数据库。业内人士认为,对学术界、高校应该会影响比较大,但从学术转化到产业的成果有限,此外工业界药企用到NIH的数据库比例与频率相比学术界要低很多。更值得关注的是,美国司法部于2025年4月8日生效的一项最终规则,即禁止或限制与中国或其他受关注国家(古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯和委内瑞拉)有关联的个人或实体访问批量美国敏感个人数据。但该规则豁免了几类原本将受到禁止或限制的生命科学交易,包括监管审批数据豁免、临床研究数据豁免、联邦资金豁免和被动投资豁免。这一项新规代表美国政府收紧了对敏感数据跨境传输的监管,但还好存在豁免制度。短期来看,中国药企以后合规的工作量会增加,但至少有章可循。至于技术脱钩后,FDA对中国临床数据的认可度是否会有所改变,也是一种遥远的担心。一位创新药企BD表示,“现在国内License out的管线偏早期,在临床一期或者更早,推进到二期或者三期才license out的案例较少,后期临床主要交接给海外药企去做。原本会早期进行海外临床的biotech还会继续,因为在谈BD交易时更有优势。但是原本没有进行海外临床的biotech,目前也不会为了防范风险,贸然拓展海外临床。”对于研发型药企来说,弊端没有那么明显,优势反而更多了。“我们的感受是,MNC在这段时间对中国管线的需求有增无减。”如果MNC将生产外包给三星、龙沙或者药明康德等CXO,叠加关税后成本会高于自主生产,所以MNC不得不把生产转移回美国。加大在美国的投资,当然这是一项需要耗资巨大、耗时多年的大工程。生产端成本提高,就要进一步控制研发端的成本。虽然BD交易的授权款动辄上亿美元,但实际上比自研的成本更低,效率更高。退一万步,如果美国大药厂减少和中国药企的BD交易,还有欧洲的MNC。不久前在北京亦庄新建的国际医药创新公园(BioPark),礼来、辉瑞、拜耳、美敦力、沪亚生物和阿斯利康6家知名外资药企新设了研发或创新主体。可见,MNC对中国市场依然十分看重。-03-在等待中保持警惕“特朗普造成的动荡,不仅是经济方面的,在4年任期结束后绝对还有余震的。就像物价上涨不会因为政策的回撤迅速回落。”Allison感慨道。震荡是不可避免的,而大多创新药企的资源有限,贸然调整是一种损耗,做好眼前的事情反而是最好的办法。现在形势还不明朗,目前对biotech还没有影响,所以普遍的状态是没那么乐观,也没有那么悲观。从2023年开始,严峻的环境已经迫使中国药企调整以BD为导向的发展,恒瑞、石药等传统大药企也是如此。虽然当时是不得已而为之,但越是复杂的外部情况下,借船出海的优势越明显。上述BD人员总结道,“如果我们当初满足于原料药和仿制药的出口,今天也踏不出BD这条路。永远没有人知道未来5年-10年这处避风港还在不在。但是我觉得中国公司就是这样的,被堵住前路就另谋一条路。目前来看BD这条路是可以走的,那就继续走。”......欢迎添加作者交流:吴妮:nora4409

2025-03-24

25亿美元!阿斯利康又出手了。

3月21日,阿斯利康宣布了一项令产业瞩目的25亿美元在华投资计划。这一计划包括在北京建立第六个全球战略研发中心,以及与和铂医药、元思生肽、康泰生物三家生物科技企业达成合作协议,还有近期宣布的珐博进中国收购协议。

图丨北京全球战略研发中心

此次投资是阿斯利康在华发展的又一重要里程碑,彰显了这家全球领先的跨国药企对中国生命科学创新生态系统的信心。昨天,苏博科(Pascal Soriot)在参加中国发展高层论坛时也表示,“深耕中国三十多年来,阿斯利康一直以支持中国的科学事业为荣,并在此期间见证了中国逐步成为全球生命科学的领导者,为科学进步和医学突破作出了重要贡献。”

阿斯利康的再次加码,并非单一公司战略决策的孤立事件,而是在华众多跨国药企加大投资布局的一个缩影,背后反映的是中国作为创新热土对全球医药企业的强大吸引力,以及中国医药创新生态系统的日益完善。

01

豪掷25亿美元的“野望”

本次投资计划建设的北京全球战略研发中心,是继上海全球战略研发中心建立后,阿斯利康在中国建立的第二个全球战略研发中心,将以先进的人工智能和数据科学实验室为支撑,致力于推动药物早期研究和临床开发。新的研发中心将坐落于北京国际医药创新公园(BioPark),毗邻领先的生物科技企业、研究型医院以及国家药品监督管理局。苏博科(Pascal Soriot)表示:阿斯利康第六大全球战略研发中心将依托北京在前沿生物学和人工智能科学领域的优势,成为支持我们将创新药物带给全球患者的重要驱动力之一。”

同时,阿斯利康在北京还将开展一系列新的研发合作,其中包括与北京大学肿瘤医院在转化医学研究、数据科学和临床开发领域建立战略合作伙伴关系。

值得注意的是,本次投资中阿斯利康与和铂医药、元思生肽、康泰生物三家生物科技企业达成合作协议。

其中,阿斯利康将与康泰生物成立一家新的合资企业,进行呼吸道疾病和其他传染性疾病创新疫苗的开发、生产和商业化,而这也将成为阿斯利康在华首个也是唯一的疫苗生产基地。与和铂医药和元思生肽则达成了合作与授权协议。从和铂医药披露的信息来看,双方将共同研发针对免疫性疾病、肿瘤及其他多种疾病的新一代多特异性抗体疗法。而从元思生肽披露的信息来看,本次与阿斯利康的合作聚焦共同开发针对慢性疾病的全球首创大环肽类药物。

此外,今年2月阿斯利康宣布以约1.6 亿美元收购珐博进中国也是这项25亿美元投资的一部分。

从这项刷新了阿斯利康在华单次投资新高的计划中,不难看出这家跨国药企扎根中国,进一步深化本土化战略,完善其“研发、生产、合作”全链条创新网络的雄心。

02

扎根本土,跑出创新“加速度”

作为业内公认本土化程度最高的跨国药企,此次大手笔在华投资是阿斯利康对于多年本土化战略的延续,也是对“投资中国就是投资未来”的切实印证。

自1993年阿斯利康进入中国市场以来,便开启了在华投资的征程。随着对中国市场的深入了解和中国医药市场的逐步发展,阿斯利康不断加大投资力度。截至目前,叠加此次投资,阿斯利康在华累计投资已超50亿美元。

在研发方面,2024年初,阿斯利康将上海升级为全球五大战略研发中心之一;仅一年之隔,2025年又宣布在北京建立第六个全球战略研发中心。种种举措都不断提升着中国在其全球研发网络中的战略地位。

至2024年,阿斯利康已经将肿瘤、心血管、代谢、肾脏、呼吸、消化及罕见病等疾病领域的40余款创新药物引入中国市场。2024全年阿斯利康共有8个新药及新适应症在中国获批,2025年以来又新增5个药物新适应症在中国获批,为中国患者未满足的医疗需求带来了更多医疗选择。

截至今年1月,阿斯利康全球研发中国中心拥有200多个在研项目,与全球研发管线同步率达100%。这意味着中国研发团队能够及时获取全球最前沿的研发信息和技术,参与到全球创新药物的研发进程中。此外,全球研发中国中心还在胃癌、肝癌、胆道癌等疾病领域开始引领阿斯利康全球药物研发。同时,阿斯利康计划到2030年引进20款全球新药,进一步丰富中国患者的治疗选择。

而随着中国医药创新能力跻身全球前列,在为中国患者带来前沿治疗方案的同时,阿斯利康也与研究型医院、学术及行业机构及本土创新企业开展了广泛合作,进一步加速创新药物的研发和临床转化,助力中国生命科学创新实力的提升和行业的高质量发展。

2023年来,阿斯利康已在14项与中国本土企业的全球授权合作中投入了超178亿美元,居在华跨国药企榜首。除了上述提到的和铂医药与元思生肽,还包括收购亘喜生物,进一步深化阿斯利康在细胞疗法领域布局;和石药集团达成独家授权协议,推进开发一款临床前创新小分子脂蛋白(a) (Lp(a)) 抑制剂,进一步加强心血管产品管线等等。在肯定中国创新实力和潜力、夯实自身研发布局的同时,阿斯利康也将中国的创新成果带到了世界舞台,助力惠及更多患者。

在华深耕30多年,得益于中国开放带来的重大机遇,阿斯利康也在与中国经济和行业发展的同频共振中实现增长。2024年,阿斯利康中国业务保持强劲增长,总营收实现11%双位数增长,达到64亿美元,占全球收入12%,是阿斯利康全球第二大市场,并且位列中国制药行业第一。

03

锚准全球医药创新的热土,布局未来

近年来阿斯利康在研发创新、生产制造等多个维度投资上升的态势,背后的原因离不开中国庞大的人口基数带来的广阔市场需求、中国在科研人才与创新技术等方面的不断进步,以及中国政府对医药创新的大力支持和政策利好。

在全球生物医药产业蓬勃发展的大背景下,中国正迅速崛起为全球瞩目的创新高地。世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示,中国的排名在第11位。进入百强科技集群的数量连续两年位居全球第一位,2024年达到26个。这一系列数据彰显了中国在创新领域的迅猛发展态势。

当下,中国已经成为全球大型医药市场,随着中国医药市场的壮大,众多跨国药企也纷纷布局中国市场,或加码与本土合作,或以创新药品抢占中国医药“大市场”,可谓动作频繁。仅2024年以来,就有多家跨国巨头纷纷官宣新设研发和创新项目或投资建厂。比如,礼来新设中国医学创新中心,赛诺菲宣布在华新建胰岛素生产基地,辉瑞、丹纳赫、沪亚生物等企业也分别宣布新设研发中心、创新中心、中国总部等,不断加大在华业务布局。

这些投资涵盖了研发、生产、运营等多个领域,为何中国市场成为跨国药企密集加注的热土?

中国市场吸引外资具有多方面独特优势。在当前全球合作开展创新药物研发的背景中,中国的作用愈发凸显,中国学者、医药企业的科研实力、临床研究水平已经走到了新的高度。而其日益增长的对于医药产品的需求,完善的产业配套链条以及海量的行业人才,让中国成为外资医药行业得以深耕的沃土。

在政策环境方面,随着政府出台了一系列鼓励外资投资医药领域的政策,如扩大市场准入、优化公平竞争环境、提升要素跨境流动便利化水平等。合理缩减外商投资准入负面清单,开展放宽科技创新领域外商投资准入试点,扩大银行保险领域外资金融机构准入,拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围 。

高盛发布的一份关于中国生物医药行业的深度投资价值报告中,对中国创新生物科技企业的前景表示乐观。高盛集团亚太区总裁Kevin Sneader曾在2024陆家嘴论坛上表示,中国有非常丰富的创新资源,保证了中国从起点上就是高创新的国家。他表示,从2002年的数据中就可以看到,中国研发人员的数量、同行评审的论文发表数量以及知识产权专利的申请数量等都已是世界前列。

随着中国创新能力的不断提升和创新生态的日益完善,中国本土创新企业也将在与外资的合作中不断成长,提升自身实力,推动中国医药产业向更高水平发展。尤其是在创新药研发方面,DealForma数据显示,2024年约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国,而在2019年这一数字还是0。

医药魔方NextPharma数据显示,中国创新药license-out交易总金额从2020年的92亿美元飙升至2024年的525亿美元,交易数量仅2024年就突破120起。摩根大通大中华区医疗健康行业研究主管黄旸此前表示,海外资本市场对于中国创新药信心猛增,也离不开近两年MNC真金白银地投资中国创新药。

种种数据表明,中国正在成为全球医药创新的引领者。这一点,从这次阿斯利康“豪掷”25亿美元的加码中也可见一斑。

在参加中国发展高层论坛时,阿斯利康全球首席执行官苏博科(Pascal Soriot)也再次强调了公司对中国的信心和承诺,并表示:“我们坚信,中国将继续巩固其全球科学强国地位,我们期待与中国共同为全球患者带来更多福祉。”

作为创新热土的中国生物医药产业,外资在华创新投资发挥着激发本土创新潜力的重要作用。期待阿斯利康的这笔投资能激发更多跨国药企扩大在华布局,过与中国本土创新力量相互促进,共同推动中国医药行业在创新药物研发、医疗器械创新、医疗服务提升等方面取得更大突破,也为全球患者提供更多优质、高效的医疗解决方案。

一审| 黄佳

二审| 李芳晨

三审| 李静芝

并购疫苗

2025-02-07

·健识局

2月6日,微芯生物发布公告,收到了国家知识产权局发出《无效宣告请求受理通知书》的通知,南京正大天晴对西达本胺发出了一项专利无效宣告申请。这并非南京正大天晴对西达本胺的首次狙击。2024年12月30日,南京正大天晴对西达本胺系列的另一专利也发出过无效宣告请求。对此南京正大天晴告诉健识局:“确有其事,专利挑战是药企间的正常行为”。

微芯生物在公告中表示,公司围绕西达本胺布局了多项发明专利,最长专利保护期延长至2042年。即使上述涉及到的专利最终被无效,西达本胺仍然有其他专利进行保护。

但是南京正大天晴显然有备而来,短短一个月时间两次出手。正大天晴在专利挑战上有着丰富的成功经验,诺华、百时美施贵宝等跨国药企都曾败在其手下。这次微芯生物面对的,也会是一场艰难的专利攻防战。

中国首个自研创新药被盯上

西达本胺,在中国创新药历史上具有里程碑意义:中国创新药的第一笔BD交易,主角便是西达本胺。

2007年,微芯生物以2800万美元将西达本胺license out给沪亚生物。2014年,西达本胺成功获批上市,用于治疗外周T细胞淋巴瘤,拿下中国新药领域首个自研并获批上市的原创项目称号。

靠着这款药物,2019年8月12日微芯生物成功登陆科创板,成为“创新药第一股”。上市当天微芯生物开盘价一度达到125元/股,较发行价上涨超500%,这让资本市场看到了创新药的力量。

上市十余年后,西达本胺仍然是微芯生物的拳头产品。据2023年报显示,报告期内微芯生物总营收为5.23亿元,其中仅西达本胺就贡献了4.6亿元的营收,占总营收比重近88%。

2013年,在西达本胺即将上市之际,美国亨特博士实验室公司就西达本胺化合物专利,提起专利权无效宣告请求。经过一番拉锯,西达本胺的核心专利权最终被维持有效。该案例被评为2014年度专利复审无效十大案件。

但在2023年6月,西达本胺的化合物专利已经到期。为了尽可能拖延仿制药对手的进入,延长产品的生命周期,微芯生物为西达本胺申请晶型专利、制剂专利、乳腺癌适应症专利和质量控制专利等,使得西达本胺仍然能获得良好的专利保护。

不过,这次面对南京正大天晴,微芯生物的措辞显得有些底气不足。微芯生物公布了通力律师事务所发布了一份法律意见:即使案涉专利最终被认定无效,不影响公司继续生产、销售、使用西达本胺产品,不会对公司的经营构成重大不利影响。

“专利无效之王”出手

在药物专利挑战方面,正大天晴已经多次成功。从2011年至2021年,正大天晴历时九年时间,成功无效了百时美施贵宝的恩替卡韦;2024年8月正大天晴成功将丹麦辉凌的地加瑞克两件专利无效,直指首仿市场。

尤其是此前在和诺华的交锋中,正大天晴不仅成功拿下依维莫司首仿,还成为中国药品专利纠纷早期解决机制(药品专利链接制度)实施以来,以“首仿获批+首个挑战专利成功”获得12个月市场独占期的产品。也是如此,在行业内正大天晴有着“专利无效之王”的称号。

此次面对西达本胺,南京正大天晴显然也是有备而来:既然西达本胺构建了专利网,那么就一件件挨个击破。

在短短一个多月内时间,南京正大天晴已经发起两次关于西达本胺的专利无效申请:2024年12月30日,南京正大天晴申请将西达本胺“一种E构型苯甲酰胺类化合物及其药用制剂与应用”专利无效;此次又申请将其“一种TRKA(G667C)和FLT3 靶点抑制剂及其与西达本胺的组合物”专利无效。二者都是微芯生物就西达本胺布局的系列专利之一。

按照这样的情况预测,未来南京正大天晴还可能持续出击。这一套组合拳打出来,微芯生物需要小心接招。

当然,专利挑战也是一个漫长的过程,从发起挑战挑战到真正尘埃落定还需要很长的时间。就像通力律师事务所提到的,即便国家知识产权局受理无效宣告申请后,还要经过申请人及专利权人陈述意见、实质审查等程序,才能最终对无效宣告请求作出决定。若任何一方当事人对国家知识产权局的决定不服,还可以向人民法院起诉。

对于微芯生物而言,西达本胺的重要性不言而喻,也断不会轻易认输。可以预见,南京正大天晴和微芯生物之间将会拉锯很长的时间。

撰稿丨方涛之

编辑丨江芸 贾亭

运营|山谷

插图|视觉中国

声明:健识局原创内容,未经许可请勿转载

辉瑞自砍29亿美元,却割伤了首款中国产ADC

创始人黯然离场,“核酸药物第一股”易主

新事|阿斯利康重回中国区营收第一

专利无效专利到期

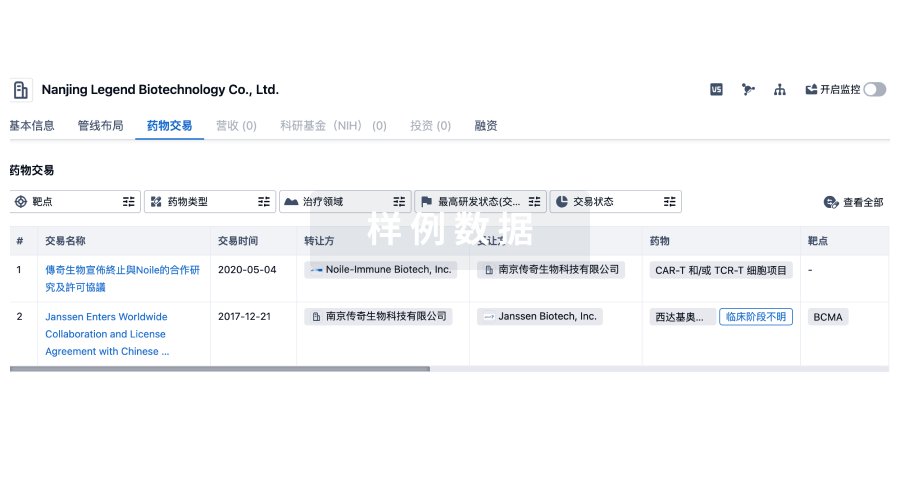

100 项与 沪亚生物医药技术(上海)有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

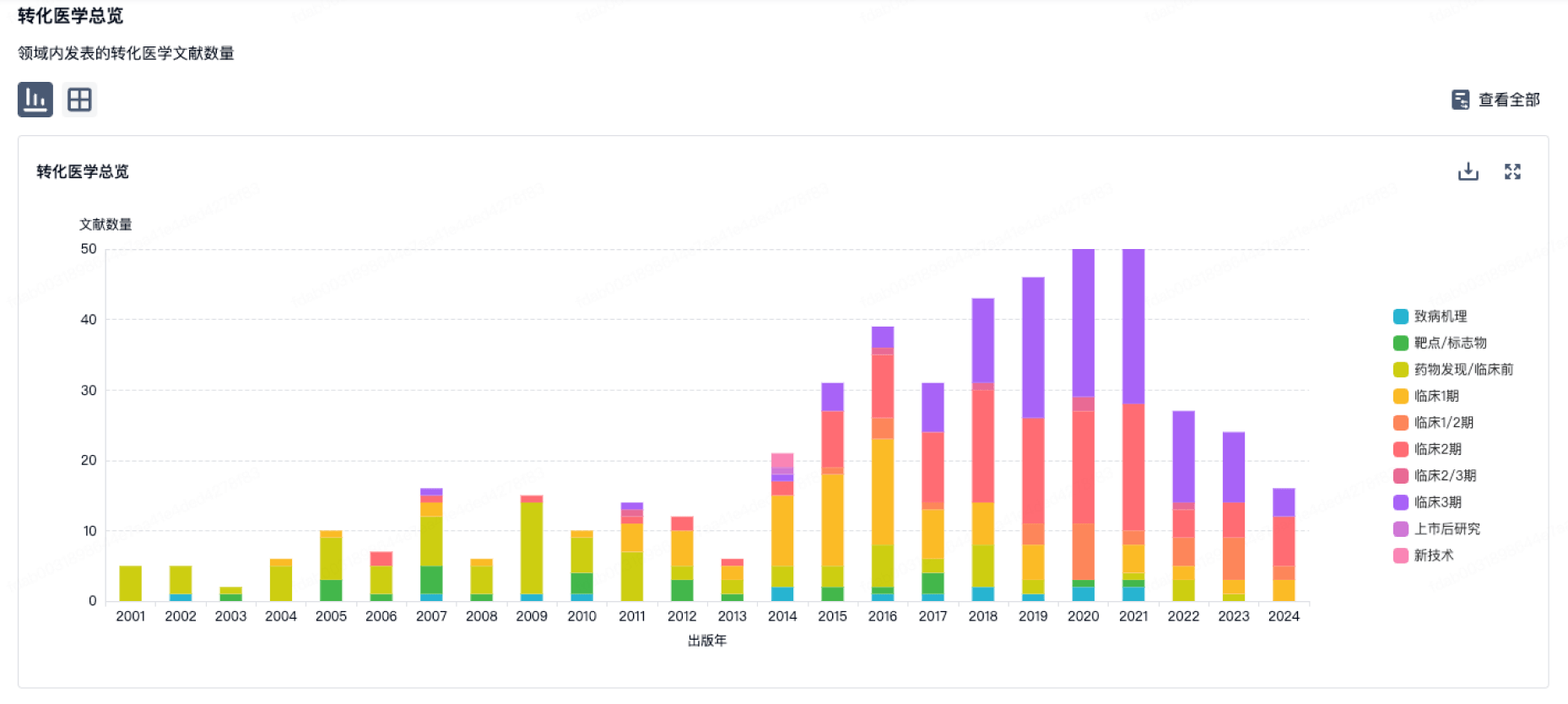

100 项与 沪亚生物医药技术(上海)有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

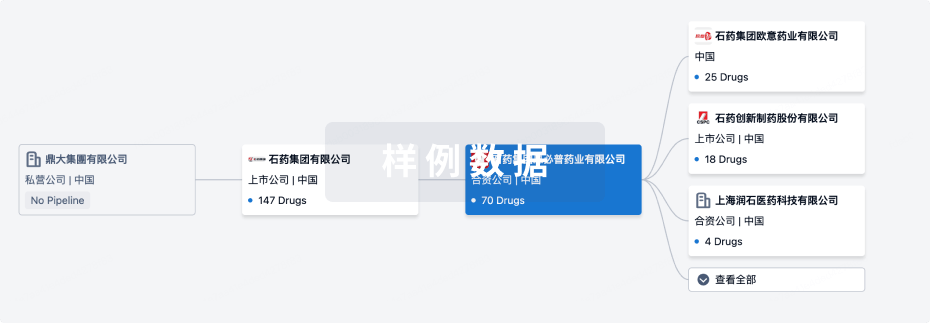

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年10月10日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床1期

1

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

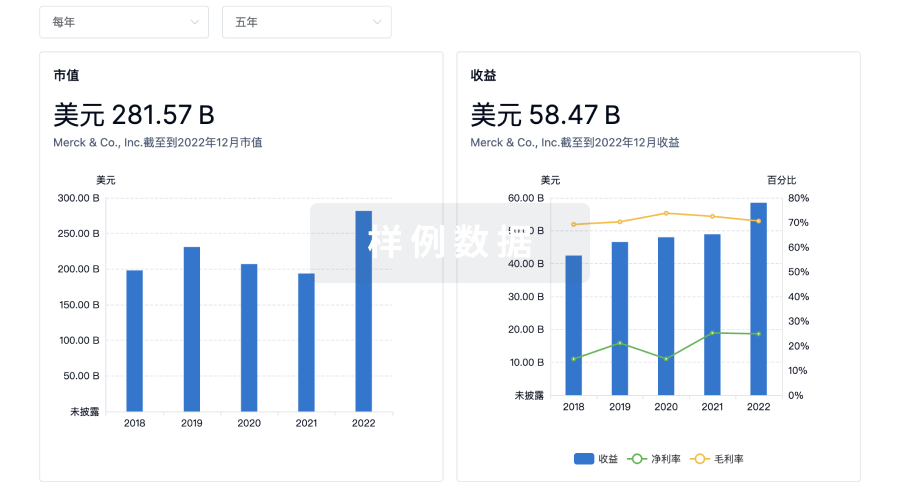

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用