预约演示

更新于:2025-05-07

Beijing Xinhai Keyuan Pharmacy Co., Ltd.

更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 北京科园信海医药经营有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 北京科园信海医药经营有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

12

项与 北京科园信海医药经营有限公司 相关的新闻(医药)2024-10-16

近期,种种迹象表明,中国创新药市场的确庞大,但要想分得更大的蛋糕,越来越难了。跨国药企“躺赚”时代早已不复,必须重新打起精神,制定出符合中国创新药市场规律的新战略。

撰文| Erin

十一假期结束至今,约一周时间,就有三家跨国药企中国区先后传出裁员消息,一家是关停整条产品线,伴随裁员;另两家则是裁撤成熟产品的人员,将岗位调整到新晋管线之中。

2015年开启药审改革以来,我国药品审评审批政策逐步接轨国际,创新药市场持续扩容,越来越多海外药企将中国市场放入关键位置。然而,机遇与挑战始终并存,集采、国谈政策持续挤压利润;本土创新研发突飞猛进,市场竞争愈发激烈;药价治理的“尺度”也始终如达摩克利斯之剑般,高悬于想要在零售市场寻找新增长曲线的各类药企头上……

一切迹象都在暗示一个现状:中国创新药市场的确庞大,但要想分得更大的蛋糕,越来越难了。就算是商业化体系成熟的跨国药企,“躺赚”时代早已不复,必须重新打起精神,重新制定出符合中国创新药市场规律的新战略。

谁在撤离?谁在进击?

围绕产品布局,大抵可以将如今跨国药企中国区所做的“减法”分为两个类型:裁员,关停部门,撤掉业务线;打包出售。另外,为了将资源更好与创新这一大方向匹配,不少跨国药企也开始选择各种方式纵深在中国市场的布局,值得关注的“加法”是:开设新部门;以及同步早期研发。

2023年辉瑞的“裁撤”,是在当时较为紧张的市场情绪中,一件颇具代表性的大事。当年5月,辉瑞才更换新任中国区疫苗事业部总经理,同年11月就裁撤了整个在华疫苗线业务,并将其核心产品13价肺炎疫苗(沛儿13)交给了本土合作伙伴科园信海代理。

上月底,有消息称,强生全球正在关闭其心血管和代谢药物部门,而在去年,强生还关停了其传染病和疫苗部门。强生全球的这次调整,未来将以何种方式传导至其中国市场,备受业界期待。毕竟,在去年西安杨森更名强生创新制药之际,心血管业务还作为与肿瘤、免疫同等重要的未来新药研发方向。但伴随强生全球将“聚焦创新”作为发展关键词,强生中国无论是制药还是医疗科技,都已经发生了多起人事变动。

而对于一些腰部跨国药企来说,比起将单一事业部关停,或裁掉整个业务线,将冗余业务线“打包出售”可能是更具性价比的方式,甚至还有跨国药企借此从中国市场“撤退”。

这件事在今年以来就时有发生,例如优时比中国出售成熟管线,聚焦创新药;协和麒麟中国通过“中间角色”,将股权出售给维健医药;爱尔康以8款产品换了欧康维视股份……

优时比与协和麒麟中国的调整代表了两个方向:前者为了集中资源,聚焦创新;后者则是伴随协和麒麟在全球的市场重心调整。

具体来看,优时比在中国的成熟业务包括两大领域,分别是神经和过敏领域。此次出售涉及神经系统成熟产品开浦兰、维派特、优普洛及抗过敏产品仙特明、优泽,以及位于珠海的生产基地,将这一系列产品以6.8亿美元(约48.43亿元人民币)价格出售、剥离和许可给亚洲最大的医疗保健专用资产管理集团康桥资本和全球投资机构穆巴达拉投资公司。

可以看到,优时比的成熟产品在如今的中国市场要么已经触发集采,要么已经被众多仿制药企抢占市场。而相对来讲,优时比的创新药产品却正在以迅猛之势进驻中国市场,例如其双靶点 IL-17A/F 抑制剂比奇珠单抗,在今年7月获得国家药监局批准用于强直性脊柱炎,与该产品在美国获批时间仅相差一年;紧接着,在今年8月,优时比的重症肌无力新药C5补体抑制剂泽勒普肽注射液也在国内获批,同样距离FDA批准时间不到一年。

相比之下,面对集采与中国市场激烈的竞争,协和麒麟在全球战略的调整已经将重心放到欧美市场。协和麒麟发布公告称:“考虑到未来增长战略与外部环境的变化,自去年以来,已经在欧洲与已建立的制药业务的合作伙伴建立了合资联盟,这次将在中国和其他亚洲地区许可产品,包括已建立的制药公司,并由合作伙伴开展销售活动。”

此外,去年12月,老牌仿制药企山德士中国被爱施健收购的发生的逻辑也同样如此。

不过,有撤退,也有进击。例如今年以来人事调整频繁的礼来,伴随2023年10月,其重磅阿尔茨海默新药Donanemab在中国的上市申请获受理,以及今年1月,治疗偏头痛的新药Galcanezumab获批上市,神经科学作为礼来在全球的四大板块之一,似乎也将在中国市场迎来突飞猛进的发展。在此契机下,礼来中国在9月正式官宣了神经科学事业部从跨生化事业部中独立。礼来中国未来将在此领域中“大干一场”的决心已然昭示。

希冀在中国市场扬帆起航的绝非礼来一家,BI早在数年前就提出“中国关键(China Key)”战略,决定在中国不分治疗领域进行全球同步早期研究的大型跨国药企,由此诞生的罕见皮肤病创新靶向药佩索利单抗注射液已在中国获批并进入医保目录。第一三共也在今年提出,中国研发团队也已经成为集团全球开发计划的第一梯队,正在逐步加入全球早期临床研究开发。

进退背后

跨国药企们密集调整,动作不同,方向各异,但都在指向同一个原因:更迅速地抓住机遇,更灵活地应对挑战。

机遇人尽皆知,中国医药市场规模已经成为全球第二大医药市场,仅次于美国,并且市场需求还在不断扩大;中国的新药审评审批机制不断向国际接轨;临床亟需的创新药物临床转化落地也在受到全方位支持……

但同时,挑战更加不容忽视。

首先是来自集采、医保国谈等政策压力。结合目前的消息,第十批国采也将到来,届时一批跨国药企原研药又将面临“审判”。

集采的压力实际早已具像化,前有礼来治疗注意缺陷多动障碍(ADHD)的药物择思达(盐酸托莫西汀胶囊,Strattera)停止在中国供应,后有BI沐舒坦(盐酸氨溴索注射液)停止销售。

同时,胰岛素国采也给了跨国药企一记重创。在2021年首次全国胰岛素集采中,跨国药企赛诺菲、礼来、诺和诺德都积极参与,其中诺和诺德的门冬胰岛素紧贴“降幅不低于40%”的要求中标,打破了其全球价格体系,实现全球最低价。

然而在集采结果执行当年(2022年),诺和诺德中国市场业绩增长就呈现疲软态势,整体收入仅为162.09亿丹麦克朗(约合22.69亿美元),同比增幅仅为1.2%。其中占据绝大部分的胰岛素产品总收入为103.02亿丹麦克朗(约14.42亿美元),较2021年有所下滑,甚至还不如2020年的业绩。赛诺菲和礼来也在2022年相继遭遇下滑,其中礼来的中国市场降幅高达10%。

政策的压力在2024年也进一步升级,随着医保部门的药价治理触手从挂网伸向了零售端,跨国药企药品想要在零售市场实现新的增长路径似乎也在收窄。

一方面,在“四同”药价治理的威力下,包括原研药在内的非中选药品的挂网价格,正在向集采产品趋近;另一方面,各地医保局纷纷通过上线“比价系统”或是鼓励门诊统筹药店药品销售价格不高于挂网价格销售的方式,让药价在全国范围内实现趋同。

而面对成熟产品价格被“钳制”的命运,大型跨国药企已经洞悉:多年以前“躺赚”的模式不复存在,早早将有限资源转舵至聚焦创新药。以优时比为代表的腰部企业,如今也走上了相似的道路。

最后,尤其值得一提的是,来自中国本土创新力量的竞争,如今也已在不同程度上能够与跨国药企一决高下。

例如,肺癌创新治疗药物琥珀酸莫博赛替尼胶囊,作为全球范围EGFR 20号外显子插入突变晚期非小细胞肺癌治疗史上二十年来的重大突破,在2023年获得优先审评审批程序附条件批准上市。然而,莫博赛替尼最终却因确证性研究数据不达标,无奈于同年4月在全球主动退市。

莫博赛替尼的背后,其实也离不开中国本土创新药的竞争压力。据悉,同年8月,中国本土Biotech的同靶点新药舒沃替尼就获得了国家药监局的正式批准。

近期,中国创新药“头对头”临床挑战跨国药企的消息也层出不穷。先是康方PD-1/VEGF双抗新药依沃西成为全球首个且唯一在III期单药“头对头”临床研究中证明疗效显著优于K药的药物;9月,恒瑞也开启了其补体B因子(CFB)抑制剂HRS-5965胶囊“头对头”对比补体抑制剂王牌产品依库珠单抗注射液的III期临床试验。

其实从今年上半年跨国药企中国区业绩情况来看,默沙东夺下第一宝座,半数MNC重回两位数增长,他们近几年的调整效力是显著的。然而,跨国药企所面临的挑战从未消失,甚至更为严峻了,毕竟谁也不知药价治理的风暴还将以何种形式刮向何方,又是否会有一匹又一匹兼具商业化与创新实力的中国本土药企奔赴而来,与他们进行正面博弈。

一审| 黄佳

二审| 李芳晨

三审| 李静芝

精彩推荐

CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题 | 出海

启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册

创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药|亚虹医药

跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元

疫苗高管变更核酸药物

2024-07-25

在新旧辉瑞仍在博弈的当下,辉瑞中国也正处于“回血”进行时。

撰文| 润屿 Erin

近日,行业面消息显示,中国血液与罕见病事业部总经理宋发贤决定离开公司,寻求新的发展机会,最后工作日为2024年7月26日。

与之伴随的还有中国区业务线的调整。血液肿瘤与罕见病团队并入辉瑞中国医院急症事业部(HBU),调整也自7月26日生效。

随着18年老将宋发贤的离开,辉瑞中国匹配辉瑞全球的创新转型战略的实施进展,再次成为行业关注点。

剥离、收缩、合并、聚焦,人的流动与业务线屡次调整背后,一个新的辉瑞中国即清晰又模糊。然而,在新旧辉瑞仍在博弈的当下,对应辉瑞中国,也仍在新旧产品的迭代中寻找“回血装备”。

战略上看得明白

可以说,血液肿瘤与罕见病团队并入辉瑞中国医院急症事业部,是在2021年辉瑞中国重设的新组织架构基础上作出的又一关键调整。而这一组织架构的设立与精细化探索,与辉瑞全球的战略变化互相匹配。

事情还得从2019年说起。

2019年,辉瑞宣布将旗下专利到期品牌和仿制药业务部门——普强,与仿制药巨头迈蓝合并。此次合并,也意味着辉瑞将旗下成熟的品牌药立普妥、西乐葆和万艾可剥离出去。

旗帜鲜明地剥离仿制药,是为了更加专注于创新药。辉瑞这一全球层面的历史性大调整,自然会影响辉瑞中国的下一步,也需要大中华区作出及时响应。

2021年3月,辉瑞宣布停止在中国生产生物仿制药,并将位于杭州的生物药生产基地出售给无锡药明生物。

同年9月,彭振科正式担任辉瑞中国区总裁。他的到任,伴随着辉瑞中国新架构的重磅出炉:

设立包括医院急症、肿瘤、罕见病、炎症和免疫、疫苗、广阔市场六大独立事业部,各事业部负责人全权负责独立的营收利润、管线规划、新品上市等工作,并直接向彭振科汇报工作。

当然,全新的组织架构,不可能仅凭一步就精准找到最适合于辉瑞发展的“舒适区”。此后,辉瑞中国在这一组织架构基础上,一直在作尝试与调整。这一过程,也是辉瑞中国在近三年历经全球业绩大起大落、本土竞争格局严峻、引进产品竞争力生变等多重因素影响下,作出的自梳自理和适应之举。

调整颇为频繁的时间是在2023年。其中,最令业界意想不到的,是辉瑞中国对疫苗事业部及核心业务线的调整。

2023年5月,辉瑞中国宣布任命杨蓓为中国区疫苗事业部总经理,接替原来的张凌燕。9月,辉瑞中国疫苗事业部再次调整架构,下设北中国区、南中国区和市场平台,并分别设有负责人。

不久后,辉瑞中国解散了疫苗线,并将其核心产品13价肺炎疫苗(沛儿13)交给了本土合作伙伴科园信海代理。现在看来,这是辉瑞中国在沛儿13市场份额被竞品强烈冲击后,作出的一个重磅“减负”举措。

此外,2023年1月,刘菁被任命为炎症与免疫事业部总经理,接任戴文捷,而戴文捷被任命为中国基础业务负责人。这一变化,发生在辉瑞重磅皮科创新药希必可在中国上市后的第九个月。

同年8月,医院急症事业部发生调整。该部分为基石产品业务线和创新产品业务线,其中基石产品线由单人负责,创新产品线销售团队负责人则被拆认为北区与南区。此外,两个业务线,分别设有市场团队。

2023年底,辉瑞全球宣布组织架构调整,并成立“the Pfizer Oncology Division”(辉瑞肿瘤事业部)。今年来,辉瑞全球肿瘤事业部,提出2030年拥有至少8种重磅抗肿瘤药物,新产品占肿瘤业务总收2/3的目标,并根据肿瘤药物的早期研发、临床开发、商业化等环节分别任命了相应的主管。

对应地,辉瑞中国肿瘤事业部很快发生变化。

年初,王玉担任辉瑞中国肿瘤事业部总经理,全面负责肿瘤业务的战略规划和整体运营。王玉从事制药行业超25年,曾就职于GSK、强生(西安杨森),担任过销售管理及市场管理等重要职位。

接着在本月,有报道称,张春海就任辉瑞中国肿瘤事业部肺癌治疗领域负责人职位,直接汇报于王玉。

值得注意的是,以上调整,都是在六大事业部内部发生的,而近日血液肿瘤与罕见病团队并入医院急症事业部,是事业部之间的融入与整合,是更高层级之间的调动。

近3年时间,辉瑞中国一直在这一组织架构上寻找“最优解”,但似乎离预期目标仍有差距。不断精细化的架构调整,最终能否帮助现阶段的辉瑞中国实现效率与管理上的平衡?尚且还需要用业绩去回答。

当然,组织架构是为了更好为产品服务。而就辉瑞中国现有创新产品力本身来看,又是一番什么样的景象?

推荐阅读

* 辉瑞困于辉瑞

* 辉瑞中国疫苗线解散、裁员400人?默沙东、GSK等选择当“甩手掌柜”为哪般?

产品上还需发力

虽然组织架构的调整,向外界传递出辉瑞中国即将重振旗鼓,大干一场的明确信号,但从产品结构来看,辉瑞中国目前的新产品销售增速,能否拉回其逐渐掉落的“血条”尚待观察。如果将立普妥、络活喜时代的辉瑞拉出来对比,更能折射出辉瑞中国如今的焦虑。

辉瑞中国官网显示,重点领域包括抗肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病五大领域。可以看到在疫苗领域,辉瑞中国目前唯一的疫苗产品沛儿13肺炎疫苗已经交由上药科园代理,而剩下的四大领域,却呈现出被现有产品增长乏力与新产品迟迟未到的矛盾裹挟。

在辉瑞目前最重视的肿瘤领域,2018年上市的哌柏西利几乎已经走到了增长的天花板,前因对照药选择策略失利,被礼来阿贝西利弯道超车率先挺入医保。

在哌柏西利2023年终于进入医保目录后,当年就面临核心专利到期,哌柏西利胶囊剂型遭遇了齐鲁、先声、正大天晴等仿制药的围剿。也是在2023年,临床数据更优的诺华CDK4/6抑制剂瑞波西利也加入了围剿辉瑞的阵营之中。

即使在2020年,辉瑞又推出哌柏西利的片剂,今年也遭遇了石药首仿的冲击。

无论是如今“1+N”的哌柏西利竞争格局,还是CDK4/6抑制剂在国内的市场规模,都成为了哌柏西利未来触发集采的“隐患”。可以预见,当哌柏西利触发集采,辉瑞的爱博新或将再遭重击。

在辉瑞中国曾经强势的抗感染领域,虽头孢哌酮钠舒巴坦钠(舒普深)的光辉仍在。但2019年上市的头孢他啶阿维巴坦钠(思福妥),历经多年医保谈判失利后,2023年遭遇齐鲁首仿冲击。然而,齐鲁的头孢他啶阿维巴坦钠首仿却偏偏在2023年成功通过医保谈判进入目录。

在新产品方面,辉瑞中国官网最新一则肿瘤产品上市新闻稿还是2022年其第三代ALK抑制剂博瑞纳(洛拉替尼片)获批上市的消息,首发适应证是ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。今年6月,辉瑞在ASCO上再度披露博瑞纳的最新临床数据:显著优于第一代ALK抑制剂。

然而,更优的结果并不能避免更激烈的竞争。

回顾ALK抑制剂在中国市场的历史,2013年,辉瑞的第一代ALK抑制剂克唑替尼登陆,中国ALK抑制剂市场也因此被打开。

通常意义上,跨国药企只要在一个领域抢占先机,建立优势,其城墙将会越来越厚,后来者再想分得一杯羹已经十分不易,要想分庭抗礼更是难上加难。

但在ALK抑制剂领域,辉瑞的“城墙”却并未密不透风。2018年,罗氏携第二代ALK阿来替尼凭借更优数据强势袭来,并在2019年就成为受指南推荐的ALK阳性晚期患者一线治疗方案。同时,诺华塞瑞替尼、贝达恩沙替尼等第二代进口/国产ALK抑制剂也陆续获批。一直到2022年,时隔将近10年时间,辉瑞终于靠第三代ALK洛拉替尼杀回,然而,罗氏第三代ALK却也前后脚获批。

市场份额上,辉瑞早已难以回归曾经的优势地位。医药魔方PharmaBI数据显示,2023年,罗氏ALK抑制剂市场份额占比最大,达59.32%,辉瑞其次占据29.78%。

另外,在辉瑞全球2023年以来一直给予厚望的ADC领域,中国区可能要经历漫长的等待期。

公开信息显示,Seagen已经上市的几款ADC的中国权益几乎都在外部,例如CD30 ADC维布妥昔单抗由武田负责,Nectin-4 ADC Padcev的中国权益为安斯泰来所有,TF ADC Tivdak也早已由再鼎引入。

Seagen在进入辉瑞旗下后,其潜在“first-in-class”ADC SGN-B6A于2023年刚刚在国内获批临床,等待放量仍需数年时间。

回溯近几年的辉瑞中国,似乎面临着与全球市场相似的挑战——抢到了先机,但城墙不够厚,最终陷入已上市产品增速放缓,新产品接续不上的境地。如果与曾经“立普妥时代”的辉瑞相比,虽然过去几年的新冠疫苗、口服药似乎短暂地将辉瑞重新推回“宇宙大药厂”的光环,然而该面对的,即使延迟也逃不掉。

不过,从其对抗新冠领域的迅速反应来看,辉瑞曾经“宇宙大药厂”的底盘仍然坚实,在加上Seagen作为ADC先驱的实力,当辉瑞提出“到2030年,拥有八个重磅炸弹级别的抗肿瘤药物”的宏伟目标后,剩下的可能就是业界等待着辉瑞重回高光。

当辉瑞全球制定了产品上的目标后,已在中国开展业务35年的辉瑞中国,也有了接下来明晰的发展目标:希望到2030年,在中国上市超过15个肿瘤领域的新分子和适应证。未来五年内,实现全产品线关键Ⅲ期及注册申报实现China All-In,到2027年实现中国参与全部关键Ⅲ期临床试验,并且要求全球研发各治疗领域团队始终把中国纳入辉瑞全球新产品首批申报地区目录,保证达成在中国实现全产品线同步递交。

一审| 黄佳

二审| 李芳晨

三审| 李静芝

回复“逆商”,了解电子期刊详情

精彩推荐

CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题 | 出海

启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册

创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药|亚虹医药

跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元

疫苗专利到期高管变更

2024-05-09

·药智网

随着九州通披露2023年报,四家超千亿营收药企的成绩单终于全部露真容。排位毫无悬念,依靠前两轮的“圈地运动”,前四格局已经稳定了很多年。排在第一位仍然是超级巨无霸国药控股,2023年总营收为5965.7亿元,相当于其后三家的营收总和,营收同比增长8.05%;净利润为150.1亿元,同比增长4.63%。其中,医药分销营收4410.51亿元,为国药控股最大的业务板块,占比达到73.93%。第二位的上海医药,其商业部分实现销售收入2340.38亿元,同比增长14.04%。第三位的华润医药,其分销业务实现营收2021.53亿元,同比增长11.4%。第四位的九州通,2023年营收1501亿元,同比增长6.92%。2023年对于部分医药流通巨头而言,最为“惊心动魄”的莫过于医疗反腐后带来的管理层动荡。除此之外,备受行业关注的事情可以分为两类:一是“跑马圈地”,比如华润医药商业板块2023年控股安徽立方药业发力院外市场,控股科伦医贸提高西南地区市场份额,整合华润博雅旗下的广东复大医药75%股权补足血液制品流通业务短板;一是与工业端的深入合作,比如上海医药与赛诺菲据悉总金额超50亿元的合作,以及上海医药旗下科园信海与辉瑞就13价肺炎球菌多糖结合疫苗的全方位合作。当然,央企之一中国通用集团成为重药控股实控人的消息,在2023年年初也带来颇多讨论。按照商务部发布的《2022年药品流通行业统计分析报告》,重药控股排在第五位,而通用集团旗下中国医药的流通业务排在第10位,若合二为一,那么此前中国医药流通领域“4+N”的格局有可能改写。总体来看,医药流通四巨头2023年的业务主线可以概括为在选定的增量市场中,逐步夯实业务能力。从各家年报的关键词看到,经过几年的摸索,增量市场主要体现在基层医疗市场、院外市场、专业CSO。此外,九州通的“数字物流技术与供应链解决方案业务”成为它与其他医疗流通巨头不一样的增量市场布局,2023年该板块营收8.49亿元,业务增长达到28.45%。有意思的是,2023年10月,茅台给九州通颁了一个优秀供应商的奖,并成为茅台为数不多的战略级供应商,凭借的就是物流数字化能力。目前九州通该板块的业务已经覆盖贵州茅台、阿里健康、叮当智慧药房、山东颐养健康及河南亚都等。01基层广阔市场“针尖上削铁”曾经各大医药流通巨头们“楚河汉界”各自分明。不过这可能即将成为历史。2023年底,国药控股总裁刘勇、副总裁蔡买松等到九州通参观交流,刘勇表示,本次到访主要是希望通过相互交流学习,提升双方运营效率和服务水平;同时双方能深化合作,国药控股市场网络覆盖全国70万家终端,九州通在基层具有突出优势,双方在市场拓展方面可以实现优势互补,凭借技术创新与运营变革共同提升药品流通行业的交易效率与服务能力。众所周知,九州通创业时,是从基层“快销”开始,逐步向等级医疗机构布局,而其余几家国资背景的流通公司则自始至终在等级医疗机构中占据优势。但现在,在政策环境影响下,两种战略走到了交汇处。加速拓展院外基层广阔市场,增强覆盖能力是2023年国药控股的战略之一。据悉,国药控股在北京、上海、江浙等重点区域和市场实现稳定增长的同时,在甘肃、宁夏等西北广阔市场的业务得到了快速发展。华润医药在年报中提到要“积极开发基层医疗市场,加强产品资源下沉和多元化服务能力”。年报数据显示,华润医药基层医疗机构客户约10万家,销售收入同比增长约24%。于制药工业企业而言,医药流通公司将其战略延展至广阔市场,不失为一次业务赋能的机遇。众所周知,在医改“分级诊疗”政策推进中,制药工业企业已经将广阔市场作为其重要目标市场之一。但受限于“地大利润薄”,投入产出不适配等,使得很多药企在此片市场的布局,总显得力不从心。回撤者有之,犹豫者更多。02院外市场做医疗的事情追溯来看,院外市场扩容受几方面政策影响:处方外流、集采常态化、国谈“双通道”和门诊统筹。值得一提的是,门诊统筹对院外市场短期来看,是挑战性因素。院外市场是近几年来医药流通巨头们增量市场布局的重要方向之一。2023年4月,华润立方药业(安徽)有限公司揭牌。在揭牌仪式上,华润医药商业集团党委副书记、总经理邬建军表示,收购立方药业是华润医药商业集团院外业务“十四五”战略实施与落地的重要举措,将立方药业并入华润大健康产业发展版图,借助华润优质品牌优势及上下游广阔资源,打造安徽省规模最大、影响力最大、竞争力最强的综合型院外业务平台。事实上,从近几年流通公司在院外市场实践中可以看到,DTP药房目前的状态,几乎体现出了院外市场拓展的所有矛盾。DTP药房在产业生态中早已有之,主要以销售处方药为主。不过随着集采、国谈等政策的系统推动,DTP药房几乎成为每家医药流通公司和连锁药店的标配。目前,国药控股的DTP药房(年报中称为是SPS专业药房)有近1500家,收入在213亿元,是国内渠道覆盖最广、网络下沉最深的专业零售药店体系。华润医药商业拥有DTP专业药店272家,该业务2023年营收为59亿元,同比增长16.3%;上药旗下上药云健康拥有200+家DTP药房及授权院边店。在2024年乌镇健康大会期间举办的DTP药房专题论坛上,来自医药流通、零售及工业界企业代表就DTP药房接下来的发展进了深入讨论。现场披露的一组样本调查数据显示出DTP药房的发展潜力,实体药店的业绩增长率在2%左右,其中DTP药房约为30%。但与此同时,另外一组数据则展示了DTP药房达到盈亏平衡还尚需时日,样本数据显示,实体药店毛利率为35%左右,净利率为5%左右,而DTP药房,虽然毛利率在2023年略有微整,从6%增长至6.4%,但净利率基本为负,2024可能存在盈利的机会。其中一位参与讨论的医药零售界人士道出造成数据落差的原因,DTP药房与传统实体药房相比,需要的前期投入较多。DTP药房类似于严肃的医疗场景,需要为入店患者提供除“卖药”之外的更多服务,“之前药店卖药的逻辑是‘短平快’,考核客单价,而DTP药房需要把节奏慢下来,考核DOT(用药时长)。”会上,相关DTP药房负责人表示,其所辖药房考核方式,已经从考核毛利提升,转向了考核服务。不过DTP药房若是希望合作更多创新药,还需要进一步明确其服务价值。在DTP药房专题论坛上,一位创新药企的准入负责人表示,公司内部对是否与DTP药房合作进行过讨论,但由于缺少量化评估销售增量的成熟案例,使得这一想法迟迟未落地。03总代做专业CSO的事情2024年是中国医药产业结构性调整的关键之年,从创新爆发到商业化落地,一路走来,商业化能力愈来愈被重视,再叠加处方外流后的药品渠道调整,整个产业对专业化、集成化的商业推广能力的需求越来越多。专业CSO是创新产业链不断细化的必然产物,不管是创新药企、跨国药企还是传统本土药企,全渠道布局已经成为共识,在自建商业化团队触及不到的地域或领域,由专业CSO接力,已经被应用于实践中。目前市场上的专业CSO共识可以分为三类,一是以带来原研产品起家的CSO公司,比如康哲、亿腾、百洋等,一是传统药企通过BD获得新产品,补充商业化关键的公司,这类公司也具有CSO的特质,还有一类就是医药流通公司的药品营销业务。国药控股、上海医药、九州通对CSO业务有明确板块设置。国药控股在2015年“两票制”政策推行时,通过与此前的代理商合作,形成自身的药品营销业务板块。目前,国药控股依托药品分销业务的协同优势与粘性,已经逐步搭建起覆盖肿瘤、感染等重症慢病领域的专业营销体系。2023年,国药控股药品营销业务收入同比增长超过30%。上海医药的CSO业务最早从2016年开始,与拜耳合作探索跨国药企在中国的CSO业务模式。2023年,上海医药CSO合约推广业务实现销售金额约29亿元,同比增幅约达50%。值得一提的是,2023年年末,上海医药与赛诺菲达成合约销售战略合作,合约规模超50亿元。九州通在此领域也在发力。2023年,该部分业务营收195.84亿元,较上年同期增长46.01%,毛利较上年同期大幅增长52.45%,超出其他业务板块。九州通的CSO业务起自2002年,至2018年九州通总代品牌推广事业群成立。2024年,九州通总代品牌推广事业群品牌焕新,更名为“全擎健康”。据悉,全擎健康的营销团队有3000余人,过亿单品超过20个。据九州通透露,全擎健康拥有5大销售业务模式,分别是原研落标产品院外代理、集采中标产品院外代理、品牌产品连锁控销、品牌产品院外代理及独家产品院外代理。声明:本文5月1日首发于《E药经理人》(ID:eyjlr2013),经授权转载,如需二次转载请联系原作者。E药经理人媒体平台致力于成为医药行业意见领袖平台,记录和观察医药重大商业事件,展现行业的复杂与冲突,提供最前沿的思想洞见。 阅读原文,是受欢迎的文章哦

财报疫苗

100 项与 北京科园信海医药经营有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

100 项与 北京科园信海医药经营有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

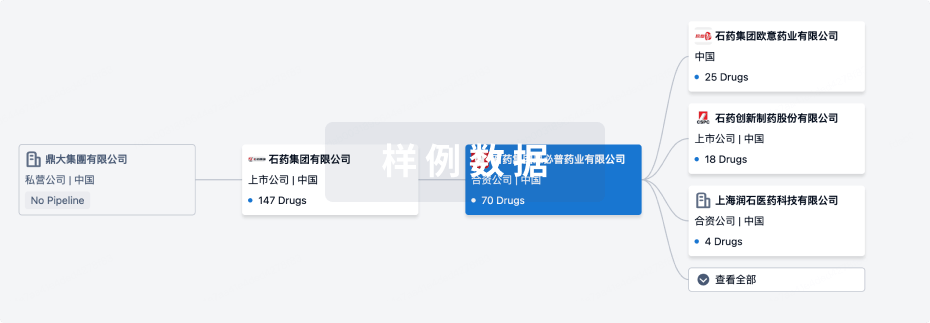

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月03日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

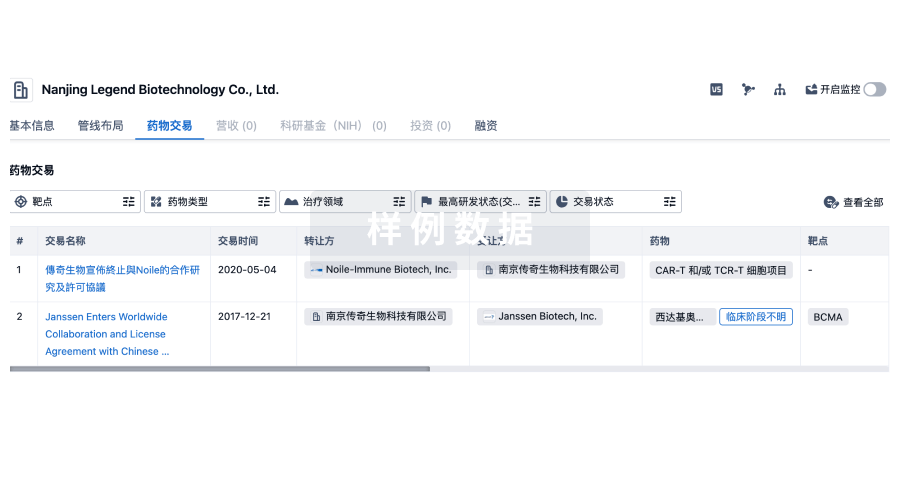

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

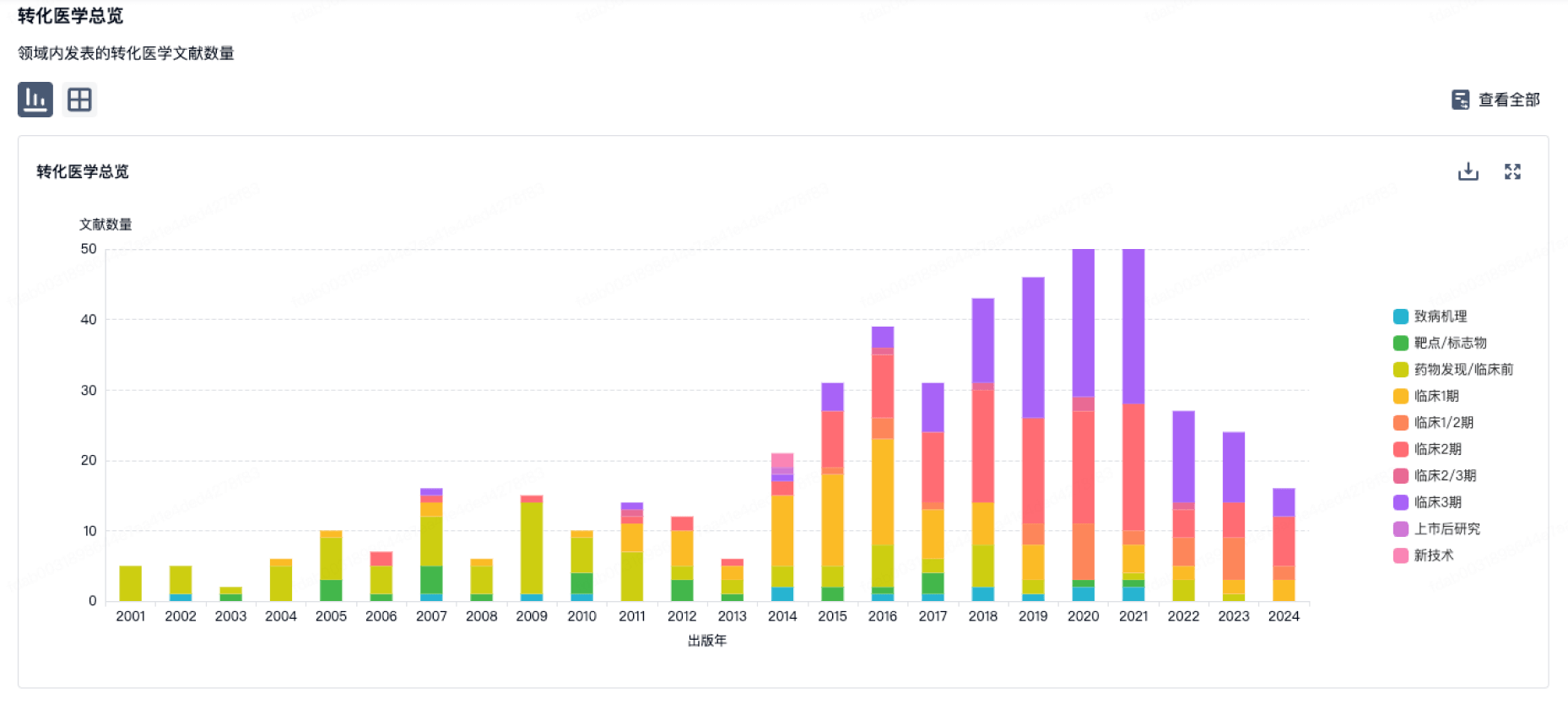

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

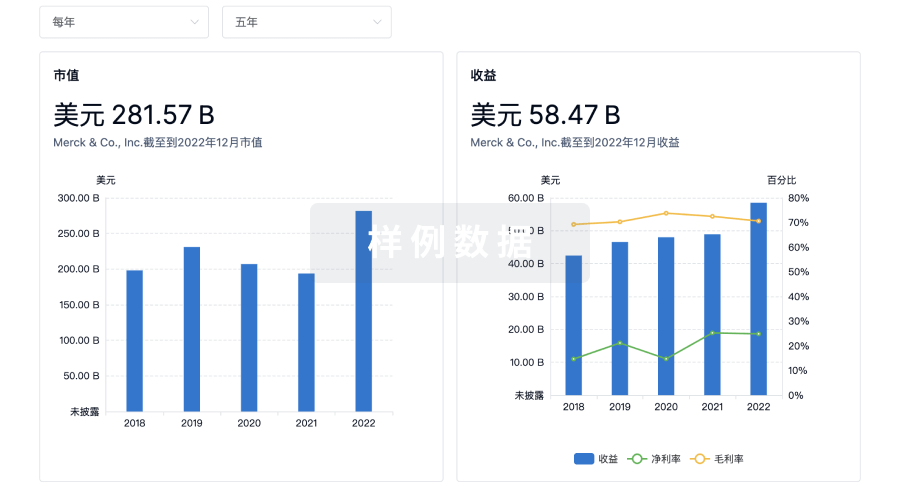

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用