预约演示

更新于:2025-05-07

La Jolla SP

私营公司|Switzerland

私营公司|Switzerland

更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 La Jolla SP 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 La Jolla SP 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

15

项与 La Jolla SP 相关的新闻(医药)2023-07-30

·药闻康策

☝ 点击上方 一键预约 ☝ 最新最热的医药健康新闻政策7月27日,云顶新耀的新药依拉环素在上海华山医院开出首张处方。虽然公司名字里有“新药”,但云顶新耀至今只拿出来依拉环素这根独苗,其他还在努力研发之中,相比起同档次的biotech来进度是慢了点。不过好在云顶新耀运气不错,2019年时买进的ADC药物戈沙妥珠单抗被吉利德看中。吉利德财大气粗,直接甩出3.3亿美元要求买回来。要知道当年云顶新耀买下来时候才花了6500万美元。放在手里还没捂热就涨了5倍,面对这样的报盘▌稍微犹豫一下都是对钱的不尊重这次开出处方的依拉环素也是云顶新耀买来的,2018年2月的时候从美国Tetraphase公司引进,是一款针对多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药物,俗称“超级抗生素”。抗感染和抗癌是两条完全不同的线,云顶新耀当年BD时候能把这两类药纳入麾下,想必是想快速出成果。云顶新耀引进这款药的时候,依拉环素已经在FDA报批上市阶段,当年8月获批。抗生素并不稀奇,但能够对抗多重耐药细菌的抗生素就很稀缺了。所谓“多重耐药”,指的是对三种或三种以上抗生素都耐药。按理说这种细菌是很少见的,但因为人类滥用抗生素,不少菌经过重重考验,将自己晋升为多重耐药细菌行列。“超级细菌”越来越多,人类研发“超级抗生素”却没那么积极。目前全世界有16个“超级抗生素”获批上市,用于对抗多重耐药革兰阳性菌,其中主流的差不多都是20年前批的了。1958年上市的万古霉素,现在还在大量使用。看起来,顶级抗生素的市场前景非常不错。但是,因为这些抗生素太过高端,一般人都不会用到。在中国,医院必须高级职称医师或药师会诊后才能开具顶级抗生素的处方,特殊情况要副院长以上领导签字才行。尽管定价卖到每瓶1860元的高价,但云顶新耀的依拉环素能卖出多少,是要打个问号的。不少投资机构对依拉环素给出了很高的预期,如华安证券曾预测,依拉环素2022年就能获批上市,2022年能卖出1.11亿元,到2024年能卖出8.4亿元。甚至还有机构认为,依拉环素的峰值年销售额可以达到▌“15-20亿元”不知道这些机构是不是对顶级抗生素市场有什么误解。依拉环素的开发企业叫Tetraphase制药公司。这家公司于2020年6月24日被美国的La Jolla制药公司收购;2022年8月,La Jolla公司又被Innoviva公司收购。这几起连环收购中依拉环素都是核心品种:2020年依拉环素在美国的销售额是820万美元;2021年增长到1010万美元。收到Innoviva公司旗下后,依拉环素的销售额不再单列。不过记住这两个节点应该足够了:2018年美国上市,2021年卖出1010万美元。这样的市场表现,中国的券商凭什么认为依拉环素能在中国卖20亿?国内另一家开发顶级抗生素的盟科医药,核心产品康替唑胺也适用于多重耐药革兰阳性菌感染,已经进入医保。2022年,盟科医药的康替唑胺销售收入4820万元,实现了全国309家医院的准入,不过截至去年底实际下单采购的医院只有70家。顶级抗生素应用场景比较窄,而且新药较少,国内大量使用的仍是万古霉素等品种,很多高年资的医生可能还不知道新型顶级抗生素的层出不穷。这就对企业的学术推广提出很高的要求。云顶新耀披露的年报显示,2022年底公司销售人员一共31人。今年如果依拉环素进入医保,先不论降价多少,这款药能敲开多少医院的大门?还是个未知数。按照机构调研的说法,今年云顶新耀计划招募抗生素销售团队到180人左右,覆盖300家核心三甲医院。这一预期覆盖率与2022年底时盟科药业的水平相当。即使云顶新耀的目标达成,实际收入也是有参考值的。疫情过后,随着医院手术量的增长,顶级抗生素的使用肯定会迎来爆发。但随口5亿10亿20亿,就把医药创新转化庸俗化了。莫忘PD-1千亿市场的“泡泡”。(来源:拇指药略 作者:西北哽)药闻康策新媒体矩阵微信公众号点击下方 一键关注 【免责声明】1.“药闻康策”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我司联系。2.“药闻康策”致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。3.“药闻康策”所有信息仅供参考,不做任何商业交易或医疗服务的根据,如自行使用“药闻康策”内容发生偏差,我司不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。欢迎转发分享、收藏、点赞、点在看

并购抗体药物偶联物

2023-04-12

·药智网

做创新药最大的特点就是未知。无论曾经有多少光环,随时可能是顶峰。Pear呈现了一个拓荒者从辉煌到崩塌的故事。一个真正在做创新的公司如何才能不从先驱变成先烈?Pear、Codiak们的例子至少提出了两个问题:一是原创创新与临床需求的匹配度是否能支持公司的发展;二是企业对于环境的预判与自身战略推进是否匹配。要明白“临床不是越多越好,很多时候5个1期临床抵不上一个关键性临床,这点在资本寒冬期尤为重要。”业内资深投资人表示。01市值从110亿变1亿,数字疗法先驱破产在寻求战略替代方案不到一个月,“数字疗法第一股”Pear Therapeutics于近日宣布申请破产保护,同日市值下跌超50%,约合1亿元。根据Pear披露,包括其CEO在内的几乎所有员工(共170人,占92%)都将被解雇,仅留下15人在法院监督下,寻找并完成接下来的流程。就在一年半前,2021年12月,Pear登陆纳斯达克时还是风光无限好,估值(约合110亿元)赛过“独角兽”,被超额认购,数字疗法先驱……诸多光环加持。从110亿元到1亿元,市值轰然崩塌下,Pear在这一年半中究竟发生了什么?所有的事都逃不开“天时地利人和”背后生产要素的协调运转。2013年,Pear在美国波士顿成立时,立志成为“重新定义医疗的拓荒者”。第一步是定位,他们并没有选择药品,而是选择了数字疗法。当时数字化的医疗解决方案已经开始在美国流行,但数字疗法的商业模式远未成型,Pear由此成为了PDT(处方数字疗法)的拓荒者。第二步是执行。Pear团队相对高效,只用了3年时间便得到监管机构的认可,相比于药物开发来说是不可想象的。2016年5月,FDA批准Pear的首个数字疗法reSET™上市,这是全球首个获得FDA批准的数字疗法。后来Pear更是搭上了诺华的快车。reSET™上市不久后(2018年),Pear接到了诺华的订单,并以此为契机,迅速通过自建和BD“两条腿”,将其被验证的产品模式复制到其他适应证,建立起十余条在研管线。目前在其管线中,有10个候选产品都是合作而来。同时基于数字疗法先驱的身份,Pear成立8年来备受资本青睐,获得了包括软银、淡马锡、Jazz等知名风投的支持。根据公开资料,在上市之前,Pear获得了5轮总计2.34亿美元的融资。顺畅的合作加上顺畅的融资,助力Pear达到了顶峰。但所有产品或服务的价值最终还要由市场来验证,而Pear最大的错误就在于对市场的高估。尽管已经手握三种产品中,但销售额远未达到预期。2022年,Pear的营收仅为1269.40万美元,而Pear此前提出的目标是到2023年销售额提高到1.25亿美元,覆盖1亿用户。产品的市场前景是融资的基本盘。很难让客户(保险公司)为其产品买单是导致Pear破产的关键原因。Pear在一份证监会的文件中提到,目前处方数字疗法在美国并没有医疗保险福利,除非国会通过联邦立法,否则不太可能有这样的福利。加上过去两年的资本寒冬,显然Pear靠融资这条路已经走不通了。一份法庭文件显示,Pear委托的投资银行MTS Health Partners已经接触了140多家潜在买家,涉及制药公司、医疗保险支付款人、医疗保健提供商、公共卫生技术公司、风险资本和私募股权支持的健康和医疗技术公司以及药店。结果是总共有90家公司“参与或回应了这一过程”,其中24家公司准备签署保密协议,其中3家公司的报价不具约束力。但在考虑了所有选项后,Pear决定拍卖其资产。02先驱何以不成先烈?无独有偶,外泌体创新疗法先驱Codiak BioSciences申请破产是另一个例子。Codiak是全球首家外泌体生物科技公司,成立于2015年,由著名风投ARCH Venture和Flagship参与孵化,上市之前完成3轮总计1.68亿美元融资。2020年,Codiak首次将外泌体疗法推进到人体临床试验,并在随后登陆纳斯达克。熟知外泌体的业内人士分析,Codiak的破产不是技术的失败,很大程度上是临床策略的失误。“在新冠疫苗已经迟到的情况下,停止两个潜力候选药物的临床,投资人对其价值判断随之改变。”据了解,去年7月全球疫苗联盟宣布资助Codiak的新冠疫苗开发项目。之后,Codiak宣布优先开发新冠疫苗项目,同时停止开发两个准备进行中期研究的癌症候选药物(exoSting和exoIL-12)的开发。TCR-T疗法先驱Adaptimmune和TCR²则是在行业泡沫中疯狂扩张,而后经历危机,通过资产合并和裁减管线的方式重获新生的故事。一个真正在做创新的公司如何才能不从先驱变成先烈?Pear、Codiak们的例子至少提出了两个问题:一是原创创新与临床需求的匹配度是否能支持公司的发展;二是企业对于环境的预判与自身战略推进是否匹配。要明白“临床不是越多越好,很多时候5个1期临床抵不上一个关键性临床,这点在资本寒冬期尤为重要。”业内资深投资人表示。而扩充到更多穿越周期的美国Biotech的成长史,会发现Biotech企业的成功或失败,往往与四方面紧密相关:能否及时合理调整核心策略;能否基于对环境与自身的精准诊断来重塑战略;能否拥抱和适应市场动态变化,持续夯实业务能力基础;能否敏锐捕捉新机会并持续创新,挖掘新的增长驱动力。具体来看,包括以下九项关键战略举措。面对不同的商业情境,美国Biotech公司穿越周期的关键成功要素往往具有不同侧重。所在赛道或其产品商业化潜力大的企业,如基因泰克、吉利德,往往需要在行业寒冬聚焦主业进行持续创新迭代,并联合行业生态合作伙伴实现抱团取暖、协同共生。对于技术或产品商业化存在瓶颈的企业,如再生元、蓝鸟生物、La Jolla等,则需审时度势,重塑业务战略,并及时扬长补短。尤其现阶段,保持充足的现金是第一要义,企业可以通过开源或节流来完成这件事。2022年,很多Biotech都在后者上做出了一些调整,比如百济、亚盛、东曜等暂停不重要的管线,比如信达调整优化自己的商业化团队,比如基石等关停工厂等等。声明:本文4月11日首发于《E药经理人》(ID:eyjlr2013),经授权转载,如需二次转载请联系原作者。E药经理人媒体平台致力于成为医药行业意见领袖平台,记录和观察医药重大商业事件,展现行业的复杂与冲突,提供最前沿的思想洞见。 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦

临床1期

2023-04-11

一年半间,手握3个首创数字疗法的先驱公司市值从110亿变1亿,最后在90家公司的交易邀约回应中,决定走向破产。曾经3年上市一个新疗法,实现了制药人眼中的不可想象,引来诺华等诸多BD合作,软银、淡马锡、Jazz等知名机构押注,但最终先驱变先烈。它们到底失误在哪?如何避免从先驱变先烈?做创新药最大的特点就是未知。无论曾经有多少光环,随时可能是顶峰。Pear呈现了一个拓荒者从辉煌到崩塌的故事。一个真正在做创新的公司如何才能不从先驱变成先烈?Pear、Codiak们的例子至少提出了两个问题:一是原创创新与临床需求的匹配度是否能支持公司的发展;二是企业对于环境的预判与自身战略推进是否匹配。要明白“临床不是越多越好,很多时候5个1期临床抵不上一个关键性临床,这点在资本寒冬期尤为重要。”业内资深投资人表示。市值从110亿变1亿,数字疗法先驱破产在寻求战略替代方案不到一个月,“数字疗法第一股”Pear Therapeutics于近日宣布申请破产保护,同日市值下跌超50%,约合1亿元。根据Pear披露,包括其CEO在内的几乎所有员工(共170人,占92%)都将被解雇,仅留下15人在法院监督下,寻找并完成接下来的流程。就在一年半前,2021年12月,Pear登陆纳斯达克时还是风光无限好,估值(约合110亿元)赛过“独角兽”,被超额认购,数字疗法先驱……诸多光环加持。从110亿元到1亿元,市值轰然崩塌下,Pear在这一年半中究竟发生了什么?所有的事都逃不开“天时地利人和”背后生产要素的协调运转。2013年,Pear在美国波士顿成立时,立志成为“重新定义医疗的拓荒者”。第一步是定位,他们并没有选择药品,而是选择了数字疗法。当时数字化的医疗解决方案已经开始在美国流行,但数字疗法的商业模式远未成型,Pear由此成为了PDT(处方数字疗法)的拓荒者。第二步是执行。Pear团队相对高效,只用了3年时间便得到监管机构的认可,相比于药物开发来说是不可想象的。2016年5月,FDA批准Pear的首个数字疗法reSET™上市,这是全球首个获得FDA批准的数字疗法。后来Pear更是搭上了诺华的快车。reSET™上市不久后(2018年),Pear接到了诺华的订单,并以此为契机,迅速通过自建和BD“两条腿”,将其被验证的产品模式复制到其他适应证,建立起十余条在研管线。目前在其管线中,有10个候选产品都是合作而来。同时基于数字疗法先驱的身份,Pear成立8年来备受资本青睐,获得了包括软银、淡马锡、Jazz等知名风投的支持。根据公开资料,在上市之前,Pear获得了5轮总计2.34亿美元的融资。顺畅的合作加上顺畅的融资,助力Pear达到了顶峰。但所有产品或服务的价值最终还要由市场来验证,而Pear最大的错误就在于对市场的高估。尽管已经手握三种产品中,但销售额远未达到预期。2022年,Pear的营收仅为1269.40万美元,而Pear此前提出的目标是到2023年销售额提高到1.25亿美元,覆盖1亿用户。产品的市场前景是融资的基本盘。很难让客户(保险公司)为其产品买单是导致Pear破产的关键原因。Pear在一份证监会的文件中提到,目前处方数字疗法在美国并没有医疗保险福利,除非国会通过联邦立法,否则不太可能有这样的福利。加上过去两年的资本寒冬,显然Pear靠融资这条路已经走不通了。一份法庭文件显示,Pear委托的投资银行MTS Health Partners已经接触了140多家潜在买家,涉及制药公司、医疗保险支付款人、医疗保健提供商、公共卫生技术公司、风险资本和私募股权支持的健康和医疗技术公司以及药店。结果是总共有90家公司“参与或回应了这一过程”,其中24家公司准备签署保密协议,其中3家公司的报价不具约束力。但在考虑了所有选项后,Pear决定拍卖其资产。先驱何以不成先烈?无独有偶,外泌体创新疗法先驱Codiak BioSciences申请破产是另一个例子。Codiak是全球首家外泌体生物科技公司,成立于2015年,由著名风投ARCH Venture和Flagship参与孵化,上市之前完成3轮总计1.68亿美元融资。2020年,Codiak首次将外泌体疗法推进到人体临床试验,并在随后登陆纳斯达克。熟知外泌体的业内人士分析,Codiak的破产不是技术的失败,很大程度上是临床策略的失误。“在新冠疫苗已经迟到的情况下,停止两个潜力候选药物的临床,投资人对其价值判断随之改变。”据了解,去年7月全球疫苗联盟宣布资助Codiak的新冠疫苗开发项目。之后,Codiak宣布优先开发新冠疫苗项目,同时停止开发两个准备进行中期研究的癌症候选药物(exoSting和exoIL-12)的开发。TCR-T疗法先驱Adaptimmune和TCR²则是在行业泡沫中疯狂扩张,而后经历危机,通过资产合并和裁减管线的方式重获新生的故事。一个真正在做创新的公司如何才能不从先驱变成先烈?Pear、Codiak们的例子至少提出了两个问题:一是原创创新与临床需求的匹配度是否能支持公司的发展;二是企业对于环境的预判与自身战略推进是否匹配。要明白“临床不是越多越好,很多时候5个1期临床抵不上一个关键性临床,这点在资本寒冬期尤为重要。”业内资深投资人表示。而扩充到更多穿越周期的美国Biotech的成长史,会发现Biotech企业的成功或失败,往往与四方面紧密相关:能否及时合理调整核心策略;能否基于对环境与自身的精准诊断来重塑战略;能否拥抱和适应市场动态变化,持续夯实业务能力基础;能否敏锐捕捉新机会并持续创新,挖掘新的增长驱动力。具体来看,包括以下九项关键战略举措。面对不同的商业情境,美国Biotech公司穿越周期的关键成功要素往往具有不同侧重。所在赛道或其产品商业化潜力大的企业,如基因泰克、吉利德,往往需要在行业寒冬聚焦主业进行持续创新迭代,并联合行业生态合作伙伴实现抱团取暖、协同共生。对于技术或产品商业化存在瓶颈的企业,如再生元、蓝鸟生物、La Jolla等,则需审时度势,重塑业务战略,并及时扬长补短。尤其现阶段,保持充足的现金是第一要义,企业可以通过开源或节流来完成这件事。2022年,很多Biotech都在后者上做出了一些调整,比如百济、亚盛、东曜等暂停不重要的管线,比如信达调整优化自己的商业化团队,比如基石等关停工厂等等。更多关于Biotech穿越周期的内容,请点击以下链接:《他山之石,可以攻玉:美国Biotech公司穿越五次衰退的成败经验》登记邮箱信息订阅E药经理人信息服务扫描二维码精彩推荐集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元

临床1期抗体药物偶联物

100 项与 La Jolla SP 相关的药物交易

登录后查看更多信息

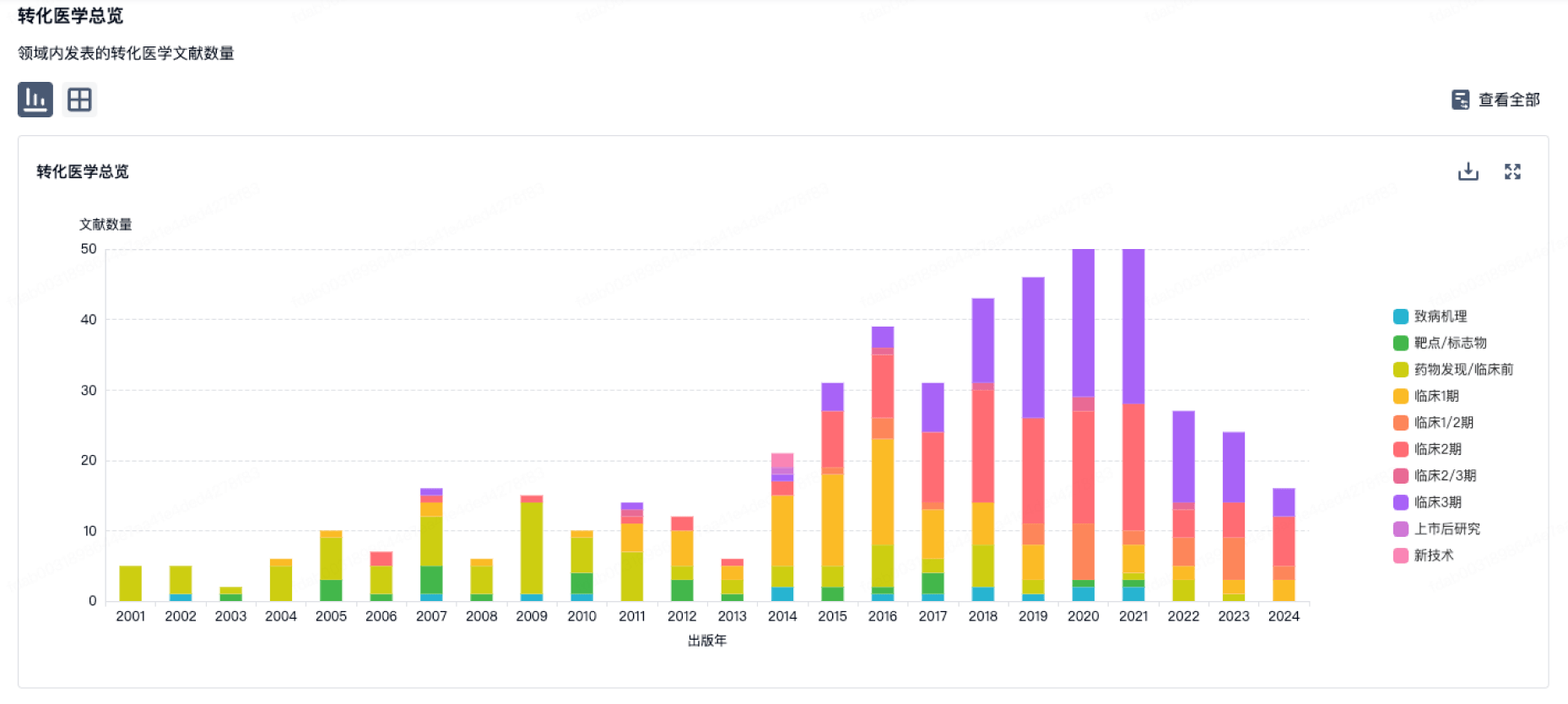

100 项与 La Jolla SP 相关的转化医学

登录后查看更多信息

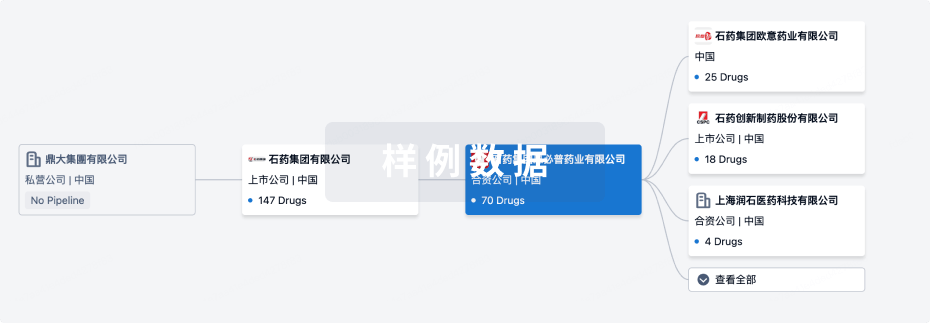

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年09月24日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

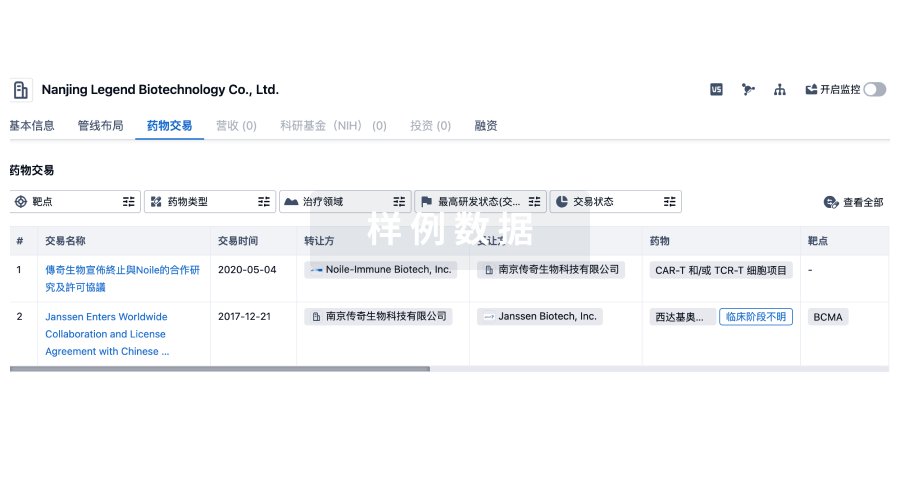

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

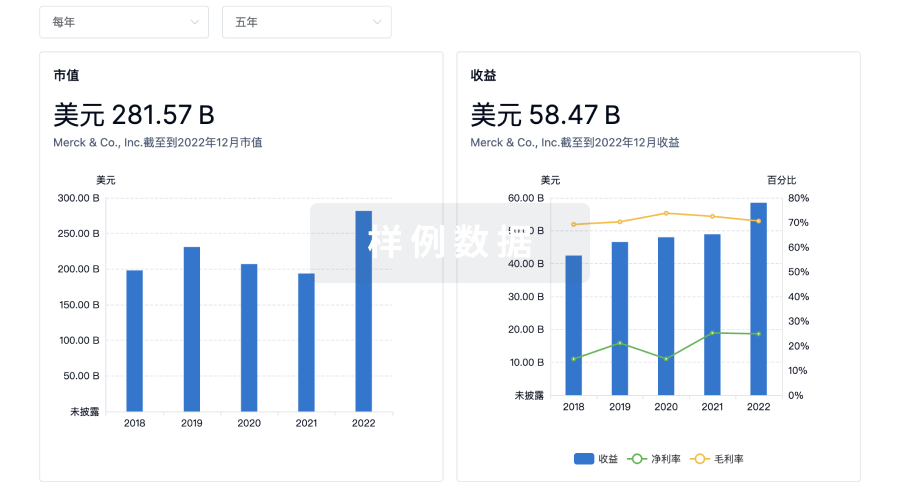

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

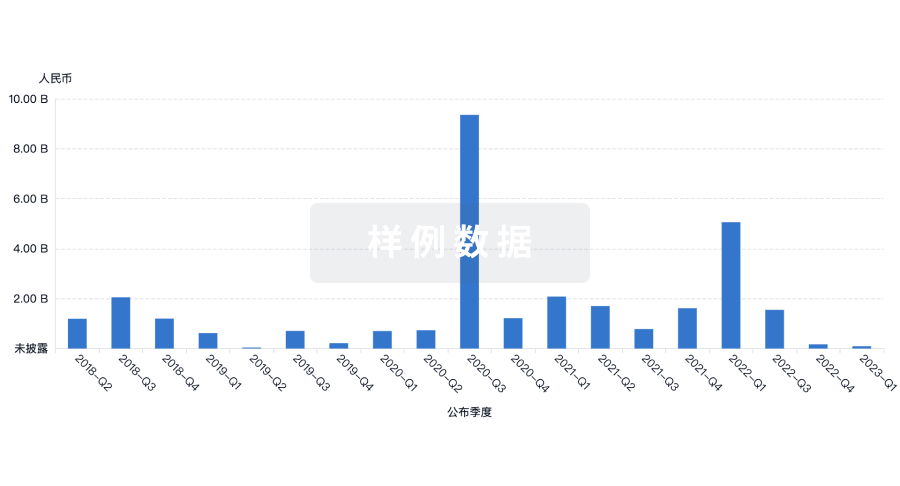

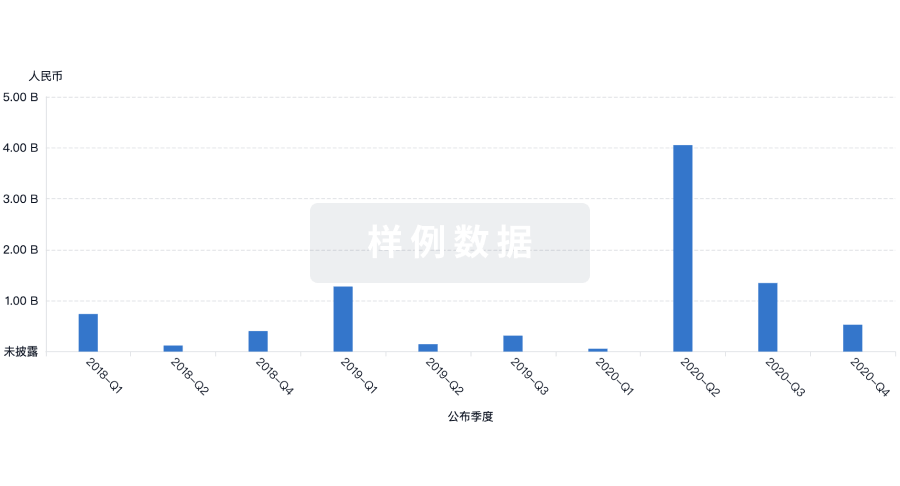

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用