预约演示

更新于:2025-05-07

Employee Benefit Plans, Inc.

注销

| 私营公司|1960|Minnesota, United States| 1,000-5,000

| NYSE: EBP注销

| 私营公司|1960|Minnesota, United States| 1,000-5,000

| NYSE: EBP更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 Employee Benefit Plans, Inc. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Employee Benefit Plans, Inc. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

9

项与 Employee Benefit Plans, Inc. 相关的新闻(医药)2025-01-02

引 言

肿瘤领域是持续创新的沃土,预计未来五年将有100多种新型癌症疗法问世。肿瘤领域的快速发展成为生物制药行业的重要增长引擎,并巩固了其作为主要治疗领域的地位。按出厂价计算,2023年肿瘤治疗药物的全球销售额达到2230亿美元。

本文摘选部分内容与读者分享,完整报告请扫描下方二维码获取:

肿瘤领域创新加速

过去二十年来,人们对潜在的疾病病因有了更深入的了解,基因组学和生物标志物方面的认知也在不断拓展,此外,新型治疗方法不断涌现,这些因素共同推动肿瘤领域创新步伐显著加快、动力十足。

与此同时,肿瘤领域还有诸多需求尚未得到满足。为了让患者能够更快地获得创新型治疗方法,监管部门在监管要求方面更加灵活,例如:在监管审批期间,允许存在较大程度的不确定性(比如:基于单臂临床试验(SAT)产生不太成熟的数据,或者替代终点)。

监管方法也在不断发展,以加速创新疗法惠及患者,例如:美国食品药品监督管理局(FDA)肿瘤卓越中心发起了Project Endpoint计划和Project Frontrunner计划,旨在开发和使用新型肿瘤终点,以及在早期临床阶段促进新疗法在晚期或转移性疾病中的审批。

图1:全球肿瘤领域新型活性物质(NAS)上市情况

2004至2013年,全球肿瘤领域共上市了68种新型活性物质(NAS)。2014至2023年,这一数字增长了近三倍,达到了192种。在这十年间,全球肿瘤领域每年上市的NAS数量从2014年的12种增加到2023年的25种,其中大多数NAS针对的是实体肿瘤,只有一年例外(图1)。预计未来五年将有100多种新型癌症药物上市。

这种大量上市新药的趋势得益于丰富的全球肿瘤研发管线。其中包含了从早期发现到三期试验的2565项资产。在行业申办的临床阶段肿瘤试验中,60%是生物制剂,40%是小分子药物资产。在临床开发阶段的生物疗法中,排名前三位的分别是单克隆抗体、双特异性/多特异性抗体以及ADCs,分别占19%,15%和8%,排名第四位的则是细胞和基因疗法,占5%(图2)。

图2:肿瘤领域研发管线

过去十年,肿瘤一直是临床试验的主要领域。在2023年启动的所有试验中,有44%是肿瘤试验,这一比例高于2014年的33%。

新型治疗方法不断涌现,其中包括细胞和基因疗法、ADCs、双特异性/多特异性抗体以及RLTs。这反映了临床试验活动最近的趋势,在这些疗法领域启动的肿瘤试验数量显著增加。总体而言,这四种治疗方式在2023年的肿瘤试验中所占比例已上升至27%。

尽管在2023年300多个行业申办的试验中,PD-1/PD-L1检查点抑制剂仍占比15%,但是,近年来此类试验一直呈下降趋势。这反映出检查点抑制剂市场竞争愈发激烈和成熟,促使创新者将注意力转向其他方向,例如:下一代免疫肿瘤领域靶点(如LAG-3, TIGIT或TIM-3)。

若要帮助患者实现“长期生存”这一目标,就需要结合多种治疗方法来克服耐药性,同时需要产生显著且长期的应答,例如:采取多种疗法攻克不同的癌症通路,同时优化治疗方案的耐受性和安全性。联合疗法的兴起使得肿瘤领域创新格局变得愈加复杂。

新兴生物制药公司(EBP)已然成为肿瘤试验领域的主要行业申办方。近十年启动的试验中,其申办的试验所占比例几乎翻了一番,2014年占比33%,到2023年则上升至60%。而在同一期间,大型药企申办的试验启动份额则下降了一半,从59%降至28%(图3)。

图3:肿瘤领域临床试验活动

与此同时,中国公司已悄然成为肿瘤领域创新的重要来源,其在2023年启动的肿瘤试验中,占比达35%;而十年前,这一比例仅为5%。目前,超过了美国和欧盟4国/英国的公司。

肿瘤领域的竞争格局与交易活动

患者需求大,市场前景好,面对如此强大的吸引力,排名前20的制药公司几乎全部涌入肿瘤领域,随之而来的还有众多中小型制药公司和新兴生物制药公司,它们中有多家公司都想在新型治疗方式上有所建树。

同时,肿瘤领域还为EBP提供了生长沃土。过去5年,在美国上市的新型肿瘤药物中,有63%源自EBP,由此反映出这类公司在启动的肿瘤试验中所占份额不断增长。

此外,肿瘤领域的一些独有特点(例如:尚有大量的市场需求未得到满足、进入市场所需基础设施相对简化)使得EBP真正有可能实现自主商业化,无需通过合作或许可协议,即可从自有资产中实现最大价值。事实上,过去5年,在美国市场,EBP已自行上市57%的产品。

交易活动

尽管可以选择自主商业化,但仍有多家EBP选择并购路线为其投资者实现价值,尤其是当临床试验取得积极的结果时。就金融市场如何应对积极/负面的临床消息而言,肿瘤领域相较于其他治疗领域,展现了最佳的风险回报。II期临床试验结果通常代表了资产历程中一个关键的价值拐点,也是EBP锁定大额交易价值的独特机会。

许多大型制药公司纷纷寻找机会拓展其肿瘤业务并获得准入许可,以期进入到新型技术平台。由此看来,肿瘤药物在治疗领域的交易表现继续领先也不足为奇。正如过去5年的交易表现,肿瘤药物的交易额占所有资产类交易的40%。

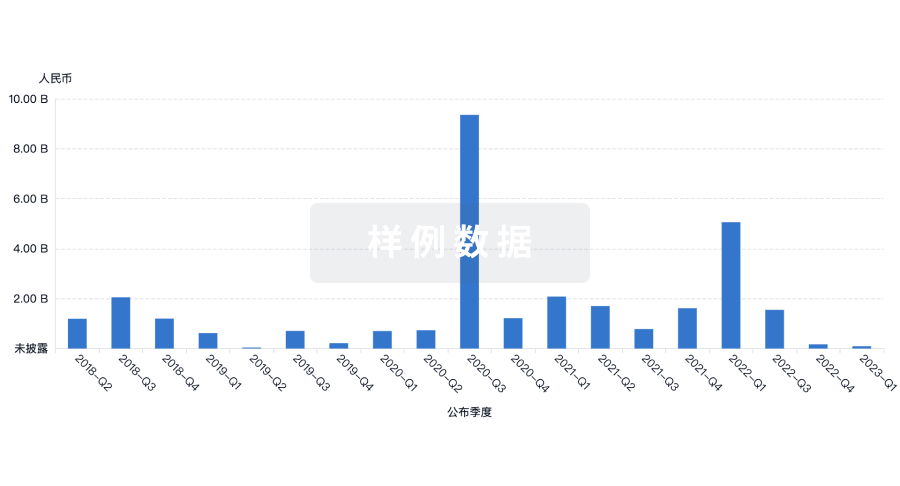

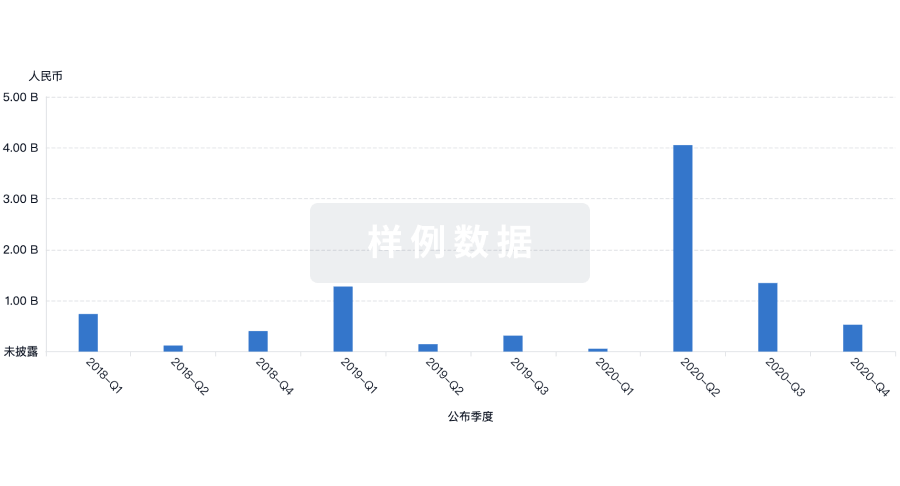

过去5年,与主要新型治疗方法相关的肿瘤药物的交易量有所增长,ADC交易量则激增了三倍多。在此期间,以RLT为重点的交易量增长了60%。2021年,细胞和基因疗法的交易量达到峰值,较2018年增长了70%,但此后却下降了31%(图4)。

图4:按疗法划分的肿瘤领域交易活动

处于发现阶段和临床前阶段的资产和技术平台在交易中所占份额最大,在四种新型重点疗法中占据的份额从49%至73%不等。

可以说,这反映了此类治疗方法以及多项新生资产的创新性。也表明了为确保获得这些颠覆性技术,交易者愿意承担风险。这与近年来我们在生物制药交易者中看到的更为广泛的风险规避趋势形成了鲜明的对比,生物制药交易者明显偏好于风险较低的后期阶段资产。

新型疗法市场前景展望

ADC、双特异性/多特异性抗体以及RLT正逐渐形成规模可观的细分市场。预计到2024年,这三种疗法的全球年销售额将分别达到149亿美元、25亿美元和23亿美元。过去五年,这三大疗法的增速明显超过了整个肿瘤领域市场的增速。按出厂价计算,ADC、双特异性/多特异性抗体以及RLT的5年复合增长率(2019年-2024年)分别为40%、48%和39%,而整个肿瘤领域的5年复合增长率为11.5%(图5)。

图5:全球新型治疗方法的销售趋势

展望未来,预计这三种疗法的增速将继续优于肿瘤市场的整体水平。在基准情况下,到2028年按出厂价计算的5年复合增长率约为20%,总销售额将达到370亿美元(图6)。

图6:新疗法市场前景-ADC、双特异性/多特异性抗体、RLT

但是,这些疗法的发展前景也包含了较高的临床和商业不确定性,比如:试验可能失败;与其他疗法(例如:细胞、基因和RNA疗法,或免疫肿瘤疗法)的竞争,这些因素均会影响到它们在治疗性诊断中的相对定位以及在更早期治疗中的采用,市场准入要求和报销限制,以及治疗基础设施中的瓶颈问题,例如:实施RLT的专用设施,或者将治疗转移到门诊的可行性。

声明

原创内容的最终解释权以及版权归IQVIA艾昆纬中国所有。如需转载文章,请发送邮件至iqviagcmarketing@iqvia.com。

基因疗法细胞疗法抗体药物偶联物

2023-04-02

·医药观澜

▎药明康德内容团队编辑整理(来源:IQVIA)日前,IQVIA研究所(The IQVIA Institute)发布了2023全球研发趋势(Global Trends in R&D 2023)报告。这一报告对医药健康产业的创新、获批上市新药和临床开发管线的构成,以及驱动临床开发效率的因素等行业关注的问题进行了深入和详细的报道。根据报告,从在研药物开发管线来看,新兴生物医药公司(EBP)占据了临床期研发管线的三分之二,在2002年它们的份额只有三分之一。值得一提的是,报告指出,中国EBP公司的药物开发进展尤为迅猛,总部位于中国的公司开发的在研产品数量和占比都有大幅度提高,占比是10年前的近4倍。今天药明康德的微信团队将和读者分享这篇报道的精彩内容。点击文末“阅读全文/Read more”,即可访问IQVIA官网,阅读报告。生物医药投融资仍然维持在高水平2022年整个生物医药领域的投融资水平虽然与2020年和2021年相比有所回落,但是仍然高于2019年的水平。图片来源:IQVIA官网其中,风投机构进行的投融资活动在2022年与2021年相比有所回落,但是2020、2021、和2022年这三年整体来看仍然远远高于2019年之前的水平,显示了投资人对生命科学领域的高度重视。图片来源:IQVIA官网2022年,大型医药公司的研发投入达到1380亿美元,为历史最高,比2017年提高了43%。图片来源:IQVIA官网新兴生物医药公司的崛起从在研药物开发管线来看,新兴生物医药公司(EBP)占据了临床期研发管线的三分之二,在2002年,它们的份额只有三分之一,这一比重仍然在不断提升。这些公司最近一年全球年销售额低于5亿美元,研发投入低于2亿美元。图片来源:IQVIA官网值得一提的是,中国的EBP公司的药物开发进展尤为迅猛,总部在中国的EBP公司开发的临床期药物比重已经超过欧洲,仅次于美国。图片来源:IQVIA官网报告指出,在2022年FDA批准的新药中,67%的新药最初研发活动起源于EBP公司。这些EBP公司不但启动了大部分获批新药的研发活动,而且能够将其中69%的在研产品推动到产品上市的阶段。这意味着EBP公司不但对启动创新研发作出了重要的贡献,而且具备独立将产品开发推动至产品上市的意愿和能力。图片来源:IQVIA官网新一代生物疗法增长迅猛在研发管线的构成方面,2022年的临床开发管产品数目达到6147种,与前两年相比保持平稳,与2017年相比扩展49%。图片来源:IQVIA官网其中,总部位于中国的公司开发的在研产品数量和占比都有大幅度提高,占比是10年前的近4倍。图片来源:IQVIA官网癌症领域癌症领域仍然是在研疗法最多的疾病领域,在2022年,针对非罕见癌种的抗癌疗法管线扩展了7%,针对罕见癌种的研发管线稍有下降。图片来源:IQVIA官网在研抗癌疗法研发聚焦于靶向疗法和具有创新作用机制的新治疗模式。包括细胞疗法、基因疗法等治疗模式的新一代生物疗法,抗体偶联药物和双特异性抗体疗法的占比近年来大幅度提升。图片来源:IQVIA官网神经科学和罕见病领域神经科学领域的研发专注于阿尔茨海默病、帕金森病和抑郁症,还涉及一系列罕见疾病。图片来源:IQVIA官网罕见病的新药开发除了罕见癌症以外,大部分聚焦于胃肠道和神经疾病。图片来源:IQVIA官网新一代生物疗法发展迅猛在研发管线的构成方面,2022年,总计高达960种新一代生物疗法处于临床开发或监管审评阶段。自2017年来,这一类型的研发管线年增长率达到20%。其中细胞疗法占比最高,达到40%。其中包括217种嵌合抗原受体T细胞或者自然杀伤细胞疗法。图片来源:IQVIA官网超过40%的在研新一代生物疗法聚焦于肿瘤学领域,并处于早期开发阶段。图片来源:IQVIA官网在新冠疫情暴发后,RNA和DNA疫苗的开发近两年出现爆发,并且扩展到COVID-19以外的疾病领域。图片来源:IQVIA官网临床开发生产力趋势和未来临床开发生产力反弹报告指出,2022年临床开发生产力指标首次回升,打破了过去10年来的长期下降趋势。这一反弹的主要原因是临床试验的复杂性下降,同时临床试验的成功率有所提高。图片来源:IQVIA官网临床2期和临床3期试验的成功率比2021年相比提高了2%-6%,虽然整体产品开发的成功率仍然有所下降。图片来源:IQVIA官网2022年不同疾病领域的临床开发成功率有很大差别,其中传染病和皮肤病的新药开发成功率最高,分别达到14%和13%。图片来源:IQVIA官网整体来看,2期临床和3期临床开发的生产力指标有所提高,在2022年,2期临床试验的成功率有很大的提高。图片来源:IQVIA官网促进生产力的因素报告指出,科学突破和创新技术的应用正在渗透到产业产品开发的各个阶段,对科学生产力的改善起到重要影响。图片来源:IQVIA官网在临床试验设计方面,创新临床试验设计在2022年的占比达到17.0%,与2010年相比提高一倍以上。这些创新设计包括“伞式”和“篮式”研究,主协议(master protocol)和适应性协议(adaptive protocol)等等。这些创新试验设计在肿瘤学领域应用最多,在2022年占比达到27.3%。虽然这些临床试验比传统临床试验设计更为复杂,所需时间更长,然而它们通常可以多个不同阶段的临床试验整合在一起进行,反而节省研发项目整体进展所需的时间。图片来源:IQVIA官网创新临床试验设计的一个方向是远程、虚拟或去中心化临床试验(RVD),这些试验通过可佩戴设备,远程医疗等技术,让患者在家中就可以参加临床试验。IQVIA的报告指出,这些临床试验与传统临床试验设计相比,能够触达更多患者,更多试验点、更多国家,检测更多试验终点,并且缩短临床试验的长度。图片来源:IQVIA官网真实世界证据用于支持FDA批准的数目在过去10年里呈现不断上升的趋势,虽然在2022年有所下降。图片来源:IQVIA官网人工智能的崛起也是提高产业生产力的重要因素之一。生物医药公司正在利用人工智能/机器学习(AI/ML)技术来分析化学、生物学和患者数据集,加快靶点和药物的筛选和药物设计。在IQVIA报告指出,2018-2022年AI技术参与的在研药物中,利用AI/ML优化药物设计的应用比例最高(55%),其次是利用AI分析疾病机理,发现创新可成药靶点的应用(21%),AI在药物开发中的其它应用还包括通过精准筛选患者群体来优化药物发现,以及利用AI/ML技术优化临床试验设计。在2022年,11款AI/ML参与开发的药物进入临床试验阶段,为10年来最高。图片来源:IQVIA官网结语如今,人们对身体健康的需求越来越高,对医疗健康产业也有更高的期许。如何扶植创新,提高药物研发效率是医疗健康生态圈中的每一个成员都需要面对的问题。IQVIA的报告显示了从新兴医药公司到大型药企,生态圈中不同成员在激发创新方面的努力和成果,也表明我们拥有进一步改进研发效率,提高药物开发成功率的工具。我们也期待和生态圈的合作伙伴共同努力,将加快药物研发从目标变为现实。参考资料:[1] Global Trends in R&D 2023. Retrieved March 30, 2023, from https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/global-trends-in-r-and-d-2023[2] 'Stunning' 4% yearly rise in R&D share has emerging biopharma dominating pipeline. Retrieved March 30, 2023, from https://www.fiercebiotech.com/biotech/emerging-biopharma-companies-dominate-rd-pipeline-22-iqvia-finds本文由药明康德内容团队根据公开资料整理编辑,欢迎个人转发至朋友圈。转发授权请在「药明康德」微信公众号留言联系我们。其他合作需求,请联系wuxi_media@wuxiapptec.com。免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

临床研究上市批准

2023-03-30

·药明康德

▎药明康德内容团队编辑整理(来源:IQVIA)日前,IQVIA研究所(The IQVIA Institute)发布了2023全球研发趋势(Global Trends in R&D 2023)报告。这一报告对医药健康产业的创新、获批上市新药和临床开发管线的构成,以及驱动临床开发效率的因素等行业关注的问题进行了深入和详细的报道。今天药明康德的微信团队将和读者分享这篇报道的精彩内容。点击文末“阅读全文/Read more”,即可访问IQVIA官网,阅读报告。生物医药投融资仍然维持在高水平2022年整个生物医药领域的投融资水平虽然与2020年和2021年相比有所回落,但是仍然高于2019年的水平。图片来源:IQVIA官网其中,风投机构进行的投融资活动在2022年与2021年相比有所回落,但是2020、2021、和2022年这三年整体来看仍然远远高于2019年之前的水平,显示了投资人对生命科学领域的高度重视。图片来源:IQVIA官网2022年,大型医药公司的研发投入达到1380亿美元,为历史最高,比2017年提高了43%。图片来源:IQVIA官网新兴生物医药公司的崛起从在研药物开发管线来看,新兴生物医药公司(EBP)占据了临床期研发管线的三分之二,在2002年,它们的份额只有三分之一,这一比重仍然在不断提升。这些公司最近一年全球年销售额低于5亿美元,研发投入低于2亿美元。图片来源:IQVIA官网值得一提的是,中国的EBP公司的药物开发进展尤为迅猛,总部在中国的EBP公司开发的临床期药物比重已经超过欧洲,仅次于美国。图片来源:IQVIA官网报告指出,在2022年FDA批准的新药中,67%的新药最初研发活动起源于EBP公司。这些EBP公司不但启动了大部分获批新药的研发活动,而且能够将其中69%的在研产品推动到产品上市的阶段。这意味着EBP公司不但对启动创新研发作出了重要的贡献,而且具备独立将产品开发推动至产品上市的意愿和能力。图片来源:IQVIA官网新一代生物疗法增长迅猛在研发管线的构成方面,2022年的临床开发管产品数目达到6147种,与前两年相比保持平稳,与2017年相比扩展49%。图片来源:IQVIA官网其中,总部位于中国的公司开发的在研产品数量和占比都有大幅度提高,占比是10年前的近4倍。图片来源:IQVIA官网癌症领域癌症领域仍然是在研疗法最多的疾病领域,在2022年,针对非罕见癌种的抗癌疗法管线扩展了7%,针对罕见癌种的研发管线稍有下降。图片来源:IQVIA官网在研抗癌疗法研发聚焦于靶向疗法和具有创新作用机制的新治疗模式。包括细胞疗法、基因疗法等治疗模式的新一代生物疗法,抗体偶联药物和双特异性抗体疗法的占比近年来大幅度提升。图片来源:IQVIA官网神经科学和罕见病领域神经科学领域的研发专注于阿尔茨海默病、帕金森病和抑郁症,还涉及一系列罕见疾病。图片来源:IQVIA官网罕见病的新药开发除了罕见癌症以外,大部分聚焦于胃肠道和神经疾病。图片来源:IQVIA官网新一代生物疗法发展迅猛在研发管线的构成方面,2022年,总计高达960种新一代生物疗法处于临床开发或监管审评阶段。自2017年来,这一类型的研发管线年增长率达到20%。其中细胞疗法占比最高,达到40%。其中包括217种嵌合抗原受体T细胞或者自然杀伤细胞疗法。图片来源:IQVIA官网超过40%的在研新一代生物疗法聚焦于肿瘤学领域,并处于早期开发阶段。图片来源:IQVIA官网在新冠疫情暴发后,RNA和DNA疫苗的开发近两年出现爆发,并且扩展到COVID-19以外的疾病领域。图片来源:IQVIA官网临床开发生产力趋势和未来临床开发生产力反弹报告指出,2022年临床开发生产力指标首次回升,打破了过去10年来的长期下降趋势。这一反弹的主要原因是临床试验的复杂性下降,同时临床试验的成功率有所提高。图片来源:IQVIA官网临床2期和临床3期试验的成功率比2021年相比提高了2%-6%,虽然整体产品开发的成功率仍然有所下降。图片来源:IQVIA官网2022年不同疾病领域的临床开发成功率有很大差别,其中传染病和皮肤病的新药开发成功率最高,分别达到14%和13%。图片来源:IQVIA官网整体来看,2期临床和3期临床开发的生产力指标有所提高,在2022年,2期临床试验的成功率有很大的提高。图片来源:IQVIA官网促进生产力的因素报告指出,科学突破和创新技术的应用正在渗透到产业产品开发的各个阶段,对科学生产力的改善起到重要影响。图片来源:IQVIA官网在临床试验设计方面,创新临床试验设计在2022年的占比达到17.0%,与2010年相比提高一倍以上。这些创新设计包括“伞式”和“篮式”研究,主协议(master protocol)和适应性协议(adaptive protocol)等等。这些创新试验设计在肿瘤学领域应用最多,在2022年占比达到27.3%。虽然这些临床试验比传统临床试验设计更为复杂,所需时间更长,然而它们通常可以多个不同阶段的临床试验整合在一起进行,反而节省研发项目整体进展所需的时间。图片来源:IQVIA官网创新临床试验设计的一个方向是远程、虚拟或去中心化临床试验(RVD),这些试验通过可佩戴设备,远程医疗等技术,让患者在家中就可以参加临床试验。IQVIA的报告指出,这些临床试验与传统临床试验设计相比,能够触达更多患者,更多试验点、更多国家,检测更多试验终点,并且缩短临床试验的长度。图片来源:IQVIA官网真实世界证据用于支持FDA批准的数目在过去10年里呈现不断上升的趋势,虽然在2022年有所下降。图片来源:IQVIA官网人工智能的崛起也是提高产业生产力的重要因素之一。生物医药公司正在利用人工智能/机器学习(AI/ML)技术来分析化学、生物学和患者数据集,加快靶点和药物的筛选和药物设计。在IQVIA报告指出,2018-2022年AI技术参与的在研药物中,利用AI/ML优化药物设计的应用比例最高(55%),其次是利用AI分析疾病机理,发现创新可成药靶点的应用(21%),AI在药物开发中的其它应用还包括通过精准筛选患者群体来优化药物发现,以及利用AI/ML技术优化临床试验设计。在2022年,11款AI/ML参与开发的药物进入临床试验阶段,为10年来最高。图片来源:IQVIA官网结语如今,人们对身体健康的需求越来越高,对医疗健康产业也有更高的期许。如何扶植创新,提高药物研发效率是医疗健康生态圈中的每一个成员都需要面对的问题。IQVIA的报告显示了从新兴医药公司到大型药企,生态圈中不同成员在激发创新方面的努力和成果,也表明我们拥有进一步改进研发效率,提高药物开发成功率的工具。我们也期待和生态圈的合作伙伴共同努力,将加快药物研发从目标变为现实。大家都在看▲欲了解更多前沿技术在生物医药产业中的应用,请长按扫描上方二维码,即可访问“药明直播间”,观看相关话题的直播讨论与精彩回放参考资料:[1] Global Trends in R&D 2023. Retrieved March 30, 2023, from https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/global-trends-in-r-and-d-2023[2] 'Stunning' 4% yearly rise in R&D share has emerging biopharma dominating pipeline. Retrieved March 30, 2023, from https://www.fiercebiotech.com/biotech/emerging-biopharma-companies-dominate-rd-pipeline-22-iqvia-finds免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。版权说明:本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权请在「药明康德」微信公众号回复“转载”,获取转载须知。分享,点赞,在看,聚焦全球生物医药健康创新

基因疗法临床研究细胞疗法

100 项与 Employee Benefit Plans, Inc. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

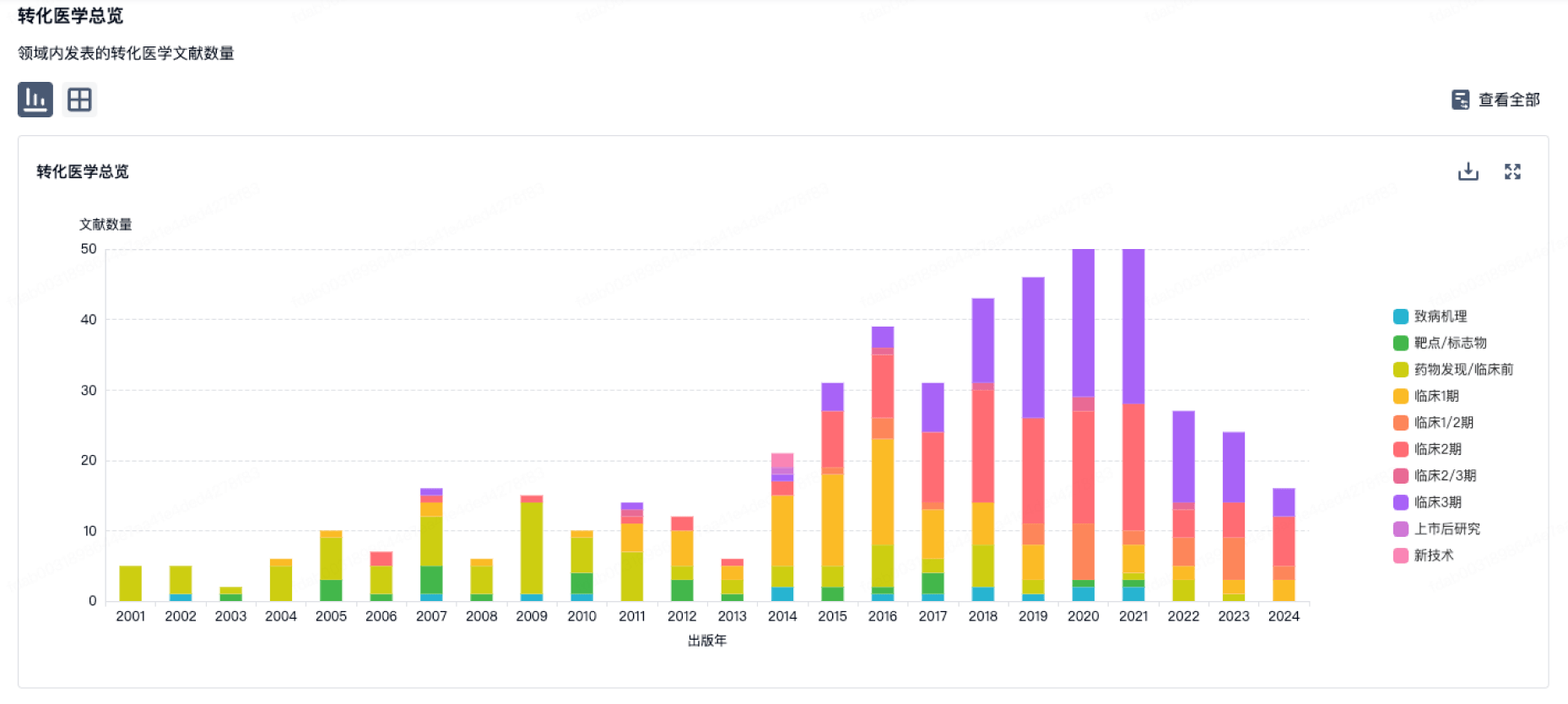

100 项与 Employee Benefit Plans, Inc. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

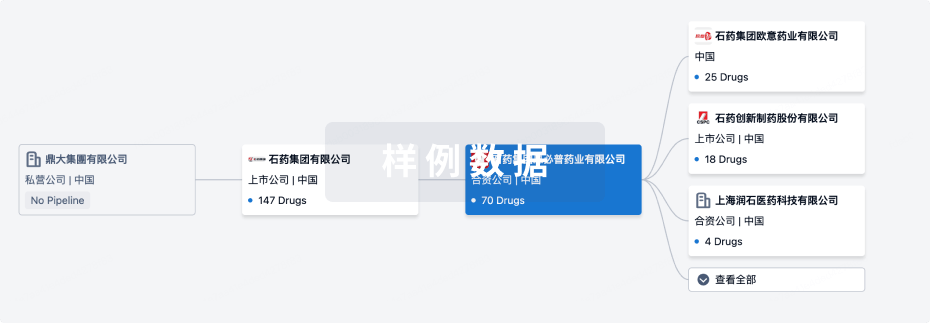

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年09月19日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

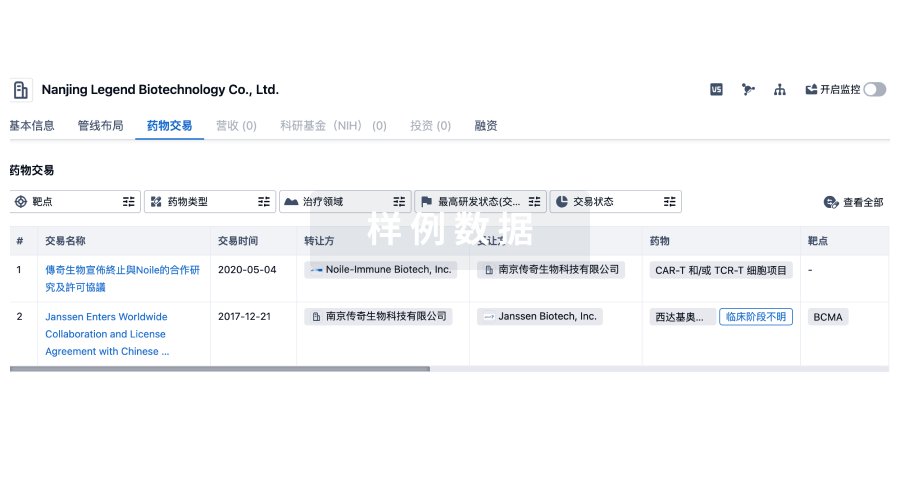

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

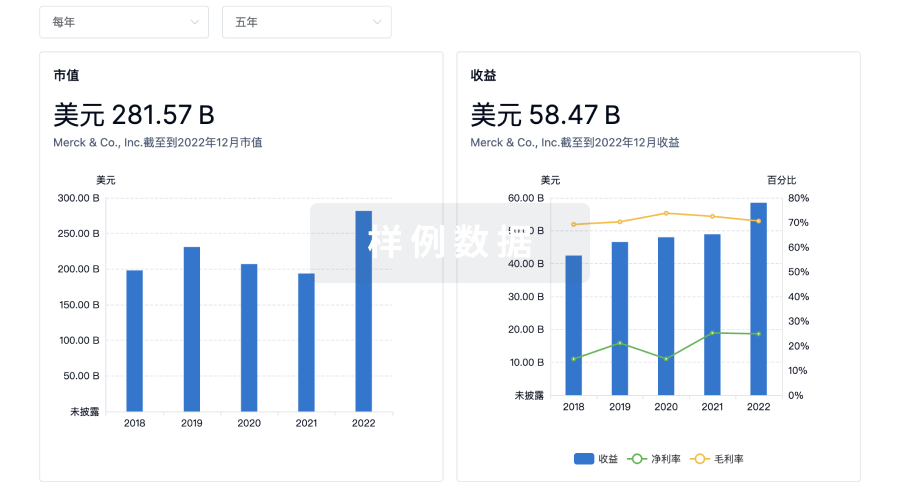

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用