预约演示

更新于:2025-07-06

China University of Technology

更新于:2025-07-06

概览

关联

100 项与 中国科技大学 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 中国科技大学 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

702

项与 中国科技大学 相关的文献(医药)2025-01-02·IISE Transactions on Occupational Ergonomics & Human Factors

Leveraging Digital Perceptual Technologies for Analysis of Human Biomechanical Processes: A Contactless Approach for Workload Assessment

Article

作者: Egeonu, Darlington ; Omidokun, Jesudara ; Jia, Bochen ; Yang, Liang

OCCUPATIONAL APPLICATIONWe present a computer vision framework that is intended to help enhance workplace safety and productivity across diverse occupational domains by monitoring worker movements and identifying ergonomic risks. By analyzing movement patterns and biomechanics, use of this framework could promote safe and healthy working conditions, helping to prevent injuries and mitigate workplace accidents. Additionally, application of the framework could aid in assessing assistive technologies that support workers with various conditions in completing tasks safely and efficiently, thereby helping to boost productivity.

2024-10-01·SCIENCE PROGRESS

A secure transaction and smart contract architecture for internet of vehicles

Article

作者: Lin, Hua-Yi

Recently, with the popularity of Internet of vehicles (IoV), there is an increasing market demand for integrating blockchain technology and smart contracts in electric vehicles. By utilizing distributed blockchain and smart contract technology, it provides data integrity preservation, traceability, and prevention of forgery. These features can be effectively used in the automated charging system. As a result, IoV can utilize blockchain and smart contract technologies to facilitate seamless payment for charging fees, tolls, parking fees, online shopping and other associated expenses without the need for intermediaries. However, since blockchain and smart contracts operate in an open internet environment, there is a risk of tampering with transaction records. Therefore, enhancing security becomes a crucial concern. The main aim of this study is to emphasize the growing significance of securing transactions and smart contracts in an open transmission environment to prevent potential damage or alteration. In order to achieve the implementation of secure smart contracts within a resource-constrained IoV, this study investigates various cryptographic mechanisms and realizes the elliptic curve cryptosystem (ECC) is widely recognized for providing strong security with shorter key lengths compared to other public key cryptography methods. This makes it ideal for environments with limited resources. Furthermore, in order to enhance the performance of smart contracts, this study proposes a cloud server architecture for parallel storage of smart contracts to improve access speed. Additionally, we introduce an automated trading framework for smart contracts that operates without human intervention. Finally, this study uses ECC to ensure the secure transmission of transaction data among the vehicle, base station, and cloud server, as well as to provide mutual verification of identities across all entities involved in the operation. As a result, this study proposes a secure architecture for blockchain and smart contracts that can autonomously initiate transactions while ensuring secure transmission and protection in the IoV.

2023-12-01·International journal of biological macromolecules

Macroporous and ultralight polyethyleneimine-grafted chitosan/nano-TiO2 foam as a novel adsorbent with antibacterial activity for the efficient U(VI) removal

Article

作者: Ouyang, Jinbo ; Zhou, Limin ; Jin, Jieyun ; Liu, Yanlin ; Ao, Xianqian ; Shehzad, Hamza ; Liu, Zhirong

The radioactive contamination from the excessive discharge of uranium-containing wastewater seriously threatens environmental safety and human health. Herein, macroporous and ultralight polyethyleneimine-grafted chitosan/nano-TiO2 composite foam (PCT) with antibacterial activity was synthesized, which could quickly remove U(VI) from solution. Among different PCT adsorbents, PCT-2 had the best adsorption performance for U(VI), which could be due to its honeycomb macroporous structures and the presence of abundant amino/imine groups. The kinetics and adsorption isotherms data were found in agreement with the pseudo-second-order model and the Langmuir model, respectively, indicating chemisorption or complexation as the main adsorption mechanism. The saturated adsorption capacity of PCT-2 for U(VI) reaches 259.91 mg/g at pH 5.0 and 298 K. The PCT-2 also presents good selectivity for U(VI) with the coefficient (βU/M) order of Na+ > K+ > Mg2+ > Ca2+ > Ni2+ > Co2+ > Mn2+ > Al3+ > Fe3+ > Cu2+. The adsorption mechanism was explored using FT-IR and XPS analysis, indicating that amino/imine groups and hydroxyl groups are responsible for U(VI) complexation. Thermodynamic calculations show that U(VI) adsorption is endothermic and spontaneous. The ease of preparation, excellent adsorption performance and environmental friendliness of PCT-2 make it a novel adsorbent with antibacterial activity for radioactive contamination control.

98

项与 中国科技大学 相关的新闻(医药)2025-07-05

定了!北京又一所985,去雄安!刚刚!美国政府制裁中国科技大学等37家实体央企首次发布!材料领域“十大基础科学问题”第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?Ab initio及第一性原理入门参考书介绍985博导亲测:用DeepSeek写国自然本子,3天完成30天工作量Nature:博士太多,高校已经装不下了!我的博士生已经半个月没主动联系我了, 不知道他是不是在做科研, 怎么能让他更主动一点?来自公众号:深究科学本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。不用任何准备,做CT就能实现胃癌筛查。6月25日,浙江省肿瘤医院联合阿里巴巴达摩院召开发布会,发布全球首个胃癌影像筛查AI模型DAMO GRAPE。这是首次利用平扫CT影像识别早期胃癌病灶,意味着今后可以像做肺结节筛查一样进行胃癌筛查。该AI模型让基于影像的胃癌筛查首次成为可能,相关成果登上国际顶级期刊《自然·医学》(Nature Medicine)。01CT+AI可以筛查胃癌“平扫CT+AI”的胃癌筛查新模式:患者先做腹部平扫CT检查,AI模型对该检查结果进行筛查,几分钟内,系统界面上就显示出筛查结果,绿色表示患者没有胃癌,红色标识则是有胃癌风险,还能自动分割出胃部结构(轮廓),并在怀疑有癌变区域用红色高亮显示(如增厚的胃壁)。与此同时,系统会给出一个胃癌风险概率值,目前设定的阈值是50%,高于此值是高危,需要进一步做胃镜检查,进行最终排查。这个筛查结果可谓是“立等可取”,无创、便捷。据了解,DAMO GRAPE模型对胃癌高危人群的初筛检出率达到24.5%,且检出病例中约40%为无症状胃癌患者。值得一提的是,这个CT检查对患者几乎没有任何准备要求:检查前不需要空腹,也不需要大量喝水等。0220%早诊率的背后,胃癌早筛早诊的困境这个胃癌影像筛查AI模型的意义在哪里?讲清楚这一点,需要先了解我国目前胃癌发病和筛查的现状。据国家癌症中心统计,我国每年新发胃癌约36万例,死亡26万例,死亡人数在所有恶性肿瘤中位列第三。浙江省肿瘤医院党委书记程向东教授解释,早期胃癌的五年生存率可以达到90%,晚期胃癌只有不到15%,“但在临床中,胃癌的早诊率只有20%多。”这就导致一个结果:我国胃癌晚期病人特别多,治疗效果特别差,五年生存率低。程向东以日本、韩国为例,这两个国家胃癌的发病率也很高,但是他们的早诊率可以达到70%,韩国的胃癌早筛做到了全民筛查,每两年进行一次,结果就是日韩两国的胃癌患者五年生存率接近70%。胃镜是胃癌早筛的金标准。但在中国,胃癌早筛存在现实问题,一方面,人口基数大,每两年做一次胃镜早筛不现实。“一些经济基础比较好的区域,居民意识强一些,能做到定期胃镜检查,但在一些偏远地区,可能很多人一辈子都没有做过胃镜检查。”程向东给出一组数据,目前我国胃镜检查率不到30%,导致胃癌筛查和普及率是比较低的。另外一方面,不同地方的不同医院的内镜检查水平参差不齐, 筛查质量有待提高,这在一定程度上也会影响筛查结果。当前在我们国家,对胃癌高危人群筛查的主要方法是问卷调查,通过设计量表问题,比如年龄、性别,生活区域、基础疾病等,然后综合判断。“这种方法的胃癌检出率只有1.16%。”程向东说,行业内一直在探索新方法,比如之前火爆的液体活检,抽一滴血查肿瘤等,“这是一种基于基因、蛋白层面的检测手段,成本高,检出的敏感性低,在临床中很难作为标准筛查方法进行推广。”03用CT给空腔脏器做早筛,一度被认为是“天方夜谭”在程向东看来,作为筛查的方法一定要成本低、检出率高,同时可及性强。“无痛无创、不打针、不吃药,甚至不需要做特殊的检查前准备,这样普通人的依从性才高。”基于此,“平扫CT+AI”的胃癌筛查新模式就凸显出突破性的优势。CT在临床中已被广泛应用,但长久以来,平扫CT不会被用作包括胃癌筛查。“胃、肠等都是空腔脏器。以胃为例,内部会有食物,有时候处于收缩不舒展状态,平扫CT很难看清楚全貌。腹部检查中只会在特殊条件下,用增强CT来做相关诊断。” 程向东形容,用这种方式做胃癌筛查在行业内被认为是“天方夜谭”。“多年来,我们医疗AI团队利用AI超越肉眼分辨极限的优势,寻找难以用平扫CT识别的病变,此前已经突破了早期胰腺癌筛查的国际难题。” 达摩院资深算法专家张灵非常有信心。 程向东坦言,2024年,最初和达摩院合作碰撞思路时,医院团队提出很多质疑。“胰腺和肝脏一样,都是实质性脏器,在我们医生看来,通过CT发现胰腺肿瘤和用CT做空腔脏器的检查是两个概念,难度也相差很大。”程向东说,“但我们觉得可以去尝试,毕竟是全新的领域,值得探索。”04胃癌高危人群浓缩到6%,检出效率提高20倍在程向东的支持下,联合团队构建了国际上规模最大的胃癌平扫CT影像多中心数据集,联动全国20个中心近10万人次的腹部平扫CT影像数据,在一步步模型建立、内外部验证的过程中,克服了胃部形态变化大、内部内容物干扰、早期病灶限于黏膜层等挑战,AI模型通过大数据学习,分析归纳出胃癌患者的胃部在CT影像下发生的变化,阶段性的成果振奋人心。“初步实践中,我们在1.8万份多中心的回顾性影像数据进行外部验证,发现中晚期胃癌的检出率基本不漏诊,更早期胃癌的检出率大约是50%-60%。进一步优化后,这个检出率在提升。”程向东解释,联合团队模拟了社区筛查场景,将筛查的胃癌高危人群从25%浓缩到约6%,其中24.5%的人最终确诊为胃癌,效率相比传统问卷量表筛查方法提高了约20倍。目前,DAMO GRAPE的敏感性(高危胃癌群体中确诊的患者数量)和特异性(非高危胃癌群体中确诊的患者数量)分别达到85.1%和96.8%,相比起人类放射科医生分别提升21.8%和14.0%。“当前,胃癌确诊的金标准依旧是胃镜。平扫CT+AI方式可以筛出需要做胃镜的高危人群,大大缩小需要做胃镜的人群范围。”程向东说。45岁的李先生(化名)在2024年4月时因为胃部不适被确诊胃癌T4期(局部晚期),研究团队在用DAMO GRAPE模型分析他此前的腹部平扫CT时发现,2023年10月份时,李先生的胃部就有异常,并被AI标注为早期胃癌。“但当时他没有任何不适感。”浙江省肿瘤医院胃外科博士胡灿说,“李先生之后接受的是全胃切除术,“如果提早6个月早筛发现胃癌,可能会有更好的预后。”程向东表示,这就是早期筛查对患者最大的意义,“并不是说他出现症状了才能够诊断,而是在没有症状的时候就能够发现。”《“健康中国2030”规划纲要》中提及,2030年,所有肿瘤的五年生存率要提高15%。“路径之一是新药、新的治疗手段以及新设备的研发,这些确实能给患者有很大的提升,但也非常困难。最关键的路径还是关口前移,早筛早诊早治。”程向东说,“若干年后,我们胃癌的早诊率能提高到30%或者40%,那我们国家的胃癌整体治疗效果就会非常明显。”05或将改变全球胃癌筛查模式筛查者不需要做任何准备,一张平扫CT和一个模型就能判断出是胃癌高危还是低危人群。作为胃外科领域的专家,程向东觉得这是重大医学突破,“它可能会改变我们国家乃至全球的胃癌筛查模式。”这样的模型要如何应用呢?“它可以搭建在医疗机构的信息系统内进行机会筛查。”程向东介绍,患者到医院只要做了胸部或者腹部CT,平扫到胃部的,就可以完成识别。此外,现在很多基层医院都实现了低剂量胸部平扫CT筛查肺结节,可以把胃的筛查覆盖进去,既不会增加过多的负担,成本也比较低。“我们已经在全国布局了30多个中心,接下来希望能有更广的覆盖面。我完全相信这个模型能够为一些肿瘤高发区域,或者人口特别多、经济条件不好的国家和地区,提供更大帮助。”程向东有更大的想象空间,“我们正在开发同时筛查多种腹部肿瘤(如胰腺癌、结直肠癌等)的模型,目标是实现‘一次腹部平扫CT,筛查多种癌症 ’,提升我们国家胃癌乃至癌症的防治水平。”

专利侵权

2025-07-05

定了!北京又一所985,去雄安!刚刚!美国政府制裁中国科技大学等37家实体央企首次发布!材料领域“十大基础科学问题”第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?Ab initio及第一性原理入门参考书介绍985博导亲测:用DeepSeek写国自然本子,3天完成30天工作量Nature:博士太多,高校已经装不下了!我的博士生已经半个月没主动联系我了, 不知道他是不是在做科研, 怎么能让他更主动一点?来自公众号:新智元本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。 新智元报道 编辑:YHluck 定慧【新智元导读】谷歌、斯坦福等陆续推出「AI科学家」,协助人类科学家推动科研范式革新。科学家亲身试用后或震惊其洞察之深,或质疑其缺乏灵感与人性温度,AI能代替人类思考吗?斯坦福大学的病理学家Thomas Montine在4月的某个周日早晨,按照「惯例」举办了一次会议。他先是给几位「神经科学家」、一位「神经药理学家」和一位「药物化学家」分配了任务——研究阿尔兹海默病的潜在治疗方法。几分钟后,他就得到了一份一万多字的研究报告。在这场会议中,没有人打断、没有人跑题,更没有人玩手机,「它们」是如何交流的?欢迎来到AI主导下的科学家日常——「虚拟AI科学家」,一种前所未有的,重构科研的基本单元。借助LLM,「AI科学家」正在重塑科研过程。从谷歌、斯坦福到上海人工智能实验室,科学家们正在测试由虚拟科学家组成的AI小组。这些由「聊天机器人」组成的科研团队正在协助科学家们进行头脑风暴、实验设计、文献整合乃至提出研究假设。这种新型人和AI「共研」方式是否能成为未来科研范式的雏形?斯坦福大学计算生物学家的团队于2024年11月宣布了Virtual Lab系统,Montine使用的正是该系统的某个版本。论文地址: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.11.11.623004v1.full.pdf无独有偶,上海人工智能实验室的一个研究小组在2024年10月也推出了一种类似的虚拟科学家系统,VirSci。开源地址:https://github.com/open-sciencelab/Virtual-Scientists?tab=readme-ov-file论文地址:https://arxiv-org.libproxy1.nus.edu.sg/pdf/2505.12039探索这一概念最突出的是谷歌的研究人员。今年2月,谷歌推出一款基于Gemini 2.0构建的多智能体AI系统,作为「虚拟科学合作者」。这些「虚拟科学家」帮助真正的科学家生成新颖的假设和研究方案,从而加快科学和生物医学发现的进程。论文地址:https://arxiv-org.libproxy1.nus.edu.sg/pdf/2502.18864在以上这类系统中,AI科学家们不仅仅能交流「想法」,它们还能联网、写代码。多个「AI科学家」可以组合成一个更大的系统,能够专注于属于各自的问题而不被分散注意力。伊利诺伊州芝加哥大学和阿贡国家实验室的计算机科学家Rick Stevens说:从某种意义上说,这在本质上与拥有更多同事并没有太大不同。只不过它们不会疲倦,而且接受了全方位的训练。最近,「Nature」在一篇文章,深入探讨了科学家对于这些「AI科学家」的最真实感受。一个完全由AI聊天机器人组成的「科研团队」,开会的时候是什么风格?满屋子的诺奖得主?还是一群本科生?这些「AI科学家」只是简单的聊天机器人,背后还是具有更复杂的技术?三家「AI协同科学家」系统有何区别?斯坦福大学的这个系统,是James Zou团队利用GPT-4o打造的。它里面默认有两个AI在干活:一个当「首席调查研究员」,负责带头想点子;另一个当「评论家」,专门提一些有用的改进建议。开源地址:https://github.com/zou-group/virtual-lab谷歌这套系统则是DeepMind的Alan Karthikesalingam和Vivek Natarajan等用Gemini 2.0创建的。与斯坦福的系统相比,它比较学术派,专门搞生物医学领域研究。系统架构如下:AI协同科学家系统在劈柴看来,它是一个能利用先进的推理能力来综合大量文献,为科学家在「生成新颖假设」和提出详细的「研究策略」方面,加速科研突破的——「科学家的虚拟助手」。谷歌与斯坦福的系统区别在于,前者不允许用户为智能体分配科学专长。简单说,谷歌这个AI系统能干好几件事;出点子、分析和挑毛病、把旧点子变出新花样、检查想法是不是太像了、给所有点子排个名,最后还能自己反思一下整个工作干得好不好。上海人工智能实验室的VirSci系统由Nanqing Dong等人提出。它类似于一个组织者,专门协同「集团军」搞事情。据团队介绍,VIRSCI包括五个关键步骤:合作者选择、选题讨论、点子生成、新颖性评估和摘要生成。可以看到,这些系统中的LLM不仅会互相交流想法,还会搜索互联网、执行代码并与其它软件工具交互,这使它们成为「自主AI」的一部分。那它与人类科学家有何区别呢?阿贡国家实验室的计算机科学家Rick Stevens直言,在某种意义上,这跟拥有更多同事本质上没啥区别。他们能24小时不知疲倦的工作,还接受过全面的训练。人类科学家 VS「AI科学家」当人类科学家真正开始与这些「虚拟同事」共事,会发生什么?AI科学家所提出的思路,是富有启发、令人惊艳,还是仅仅逻辑自洽但缺乏实际价值?它们的存在,是灵感放大的助推器,还是变成了另一种形式的信息噪音?Gary Peltz:我差点从椅子上掉下来斯坦福大学的医学研究员Gary Peltz经常使用人工智能,他是谷歌人工智能合作科学家项目的首批体验者。他希望利用该系统寻找治疗肝纤维化的药物。当时谷歌这个系统还没有开发完成,他把自己的要求发给了谷歌一名工作人员。大约一天后,他就收到了谷歌人工智能合作科学家系统的输出,以下为部分摘录。「当我读到它时,我差点从椅子上跌了下来」,Peltz说。Peltz刚刚写了一份提案,重点阐述表观遗传变化在肝纤维化中的重要性,而这个「AI联合科学家」针对其建议的治疗方案竟然也瞄准了相同的主题。AI联合科学家提出了三种药物,而佩尔茨又提出了另外两种(所有这些药物已经获批用于治疗其他疾病)。为了加速系统研发和测试,谷歌聘请了Peltz。在接下来的几个月里,佩尔茨的实验室在其人类类器官模型中测试了这五种药物。AI提出的三种建议中有两种显示出促进肝脏再生和抑制纤维化的潜力,而佩尔茨提出的两种均未奏效。Peltz说,这次经历让他印象深刻:「这些大语言模型(LLM)对于早期人类社会而言,就如同火一般重要」。当然,并不是所有人都认同,其他肝脏研究人员表示,该人工智能提出的药物建议既不特别创新,也不够深入。西奈山伊坎医学院的研究员认为「这些建议相当符合常识,并没有太多深刻的见解」。但Peltz表示,「尤其令他感到震惊的是,AI并没有把我所重视的事情放在优先位置」。阅读人工智能报告的感觉与他同博士后交流的情形类似。「AI看待问题的方式和我完全不同。」Francisco Barriga:AI想的和我一样Francisco Barriga来自巴塞罗那瓦尔德希布伦肿瘤研究所的癌症基因组。Francisco Barriga是一名生物化学家,职业是一名小鼠模型专家和基因组工程师,完全不会变成,也几乎没有AI方面的经验。他抱着犹豫的心态参与了这次试验,怀疑自己会充当一个技术不精通的对照组角色。Barriga让AI设计小鼠模型实验,以测试特定生物化合物在使用最少数量小鼠的情况下对肿瘤或免疫细胞的影响能力。这是一个他非常熟悉的主题。Barriga表示,「AI科学家」团队提出的方案与他会做的完全一致:AI科学家团队选择了「正确的模型、正确的实验」。不过,Barriga表示他总觉得这个过程缺少了一些关键的东西。「这个过程绝对没有人类参与」。这些AI智能体轮流「发言」,常常使用编号列表,并且从不会无礼、打断他人或争论不休。「它缺少了那种直觉的飞跃,比如你在下午三点偶然在走廊喝咖啡时,与某个植物生物学家随意交谈中所能获得的那种灵感。」当然,Barriga可以在自己的虚拟团队中加入一位植物生物学家——或者是一位量子物理学家,或任何其他人,但他尚未尝试这样做。「也许它可以用来碰撞想法。但它会改变我日常的工作方式吗?我对此表示怀疑,」Barriga补充说。这个系统或许可以成为他的博士生在遇到困难时的一种参考:如果他们遇到了问题而我又太忙无法顾及时,也许我可以被替代。Peltz和Barriga代表了真正的人类科学家对于「AI科学家」的两种态度——惊讶和迟疑。就像Barriga调侃的那样,也许AI科学家顶多能代替我,给我的博士生出点建议。另外一位来自马萨诸塞州波士顿儿童医院研究罕见疾病的Catherine Brownstein或许更懂得如何和这些「AI科学家」相处。大语言模型(LLM)可以提升速度、效率并拓宽思维方式。但她提醒道,用户通常必须具备专业知识,以便能够发现错误。你必须大致了解自己所谈论的内容,否则很容易被完全误导。虽然Brownstein的态度似乎处于「中庸」的状态,但她非常感激这些「虚拟科学家」。当Brownstein使用AI对她正在撰写的一篇论文进行审阅时,AI建议她去询问患者。患者认为研究的下一步应该朝哪个方向发展。这一建议令她既惊讶又感激。AI似乎比人更具有人情味,亦或者AI考虑的更全面。她说,自己本应想到这一点,但事实上却没有。我当时感到很尴尬,我停下来看着屏幕整整一分钟,心想:天哪,我怎么会偏离了最初专注于以患者为中心的研究热情如此之远?这类体验,似乎描绘出一种新型合作的雏形:AI不是要取代科学家,而是成为一个时刻在线、始终专注、不带偏见的思维合作者。或许,科学的未来并非一直由AI主导的,而是一个充满了人类「不完美」的争论、直觉与AI「完美」的计算、分析相互碰撞。最终的伟大发现,可能就诞生于AI助手与人类科学家有序与无序的交响之中。参考资料:https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/d41586-025-02028-5https://research.google/blog/accelerating-scientific-breakthroughs-with-an-ai-co-scientist/https://x.com/sundarpichai/status/1892254274895184244

专利侵权

2025-07-04

定了!北京又一所985,去雄安!刚刚!美国政府制裁中国科技大学等37家实体央企首次发布!材料领域“十大基础科学问题”第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?Ab initio及第一性原理入门参考书介绍985博导亲测:用DeepSeek写国自然本子,3天完成30天工作量Nature:博士太多,高校已经装不下了!我的博士生已经半个月没主动联系我了, 不知道他是不是在做科研, 怎么能让他更主动一点?来自公众号:大屯路15号本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。责编 | 侯文茹免疫细胞,尤其是T细胞,在抗病毒感染和清除肿瘤中发挥着不可或缺的作用。然而,一旦调控失衡,这些强大的细胞也可能反过来攻击自身组织,诱发自身免疫性疾病。长期以来,T细胞相关的自身免疫治疗多依赖广谱免疫抑制策略,如糖皮质激素、JAK抑制剂、泛T细胞清除性抗体、以及阻断初始T细胞激活通路的CTLA-4-Fc融合蛋白等。这些方法往往缺乏细胞特异性,疗效有限,且常伴随感染风险和严重副作用。真正的挑战在于:如何精准识别并调控致病性T细胞,同时保留其他正常T细胞对机体防御至关重要的功能。这一问题正成为自身免疫治疗的核心方向和难点。免疫检查点通路,特别是PD-1和LAG-3,在活化的T细胞诱导表达并精细负调其功能,从而在多种免疫疾病中均发挥关键作用。近年来,PD-1及其配体PD-L1的阻断抗体已广泛应用于肿瘤免疫治疗;同时,PD-1激动抗体也在自身免疫病中初现治疗潜力。LAG-3是另一经典的T细胞抑制性受体。有意思的是LAG-3虽然和PD-1都特异表达在肿瘤相关耗竭性T细胞表面,最近的研究表明LAG-3可以更特异地表达在自身免疫相关的致病性T细胞。尽管LAG-3阻断抗体Relatlimab已于2022年获批用于治疗黑色素瘤,其临床疗效仍相对有限,且高度依赖与PD-1抗体的联合使用。值得注意的是,LAG-3虽与PD-1几乎同期在三十年多前被发现,但其信号转导及配体调控机制仍是未解之谜,严重制约了该通路的基础研究与临床转化进展。因此,深入解析LAG-3的激活机制,对于突破当前免疫治疗瓶颈、推动新一代免疫治疗策略的研发至关重要。2025年6月30日,娄继忠研究组与合作者在Cell期刊在线发表研究论文“Proximity between LAG-3 and the T Cell Receptor Guides Suppression of T Cell Activation and Autoimmunity”。该研究首次系统性揭示了LAG-3抑制受体由其经典配体MHC-II调控的条件性激活机制:LAG-3并非简单依赖配体结合本身,而是依赖MHC-II介导的TCR空间邻近效应,使LAG-3与TCR复合物形成顺式共定位并发生相分离,从而实现对CD4⁺ T细胞的有效抑制。该发现颠覆了人们对免疫检查点,特别是LAG-3激活机制的传统认知。LAG-3对激活条件的高度依赖性,意味着其在体内难以被有效触发;但这也为精准干预自身免疫性T细胞提供了独特机会。基于此机制,研究团队创新性地开发了靶向LAG-3与TCR的双特异T细胞抑制抗体(Bispecific T cell silencer, BiTS),可特异性调控LAG-3阳性的致病性T细胞,并在多种自身免疫病动物模型中展现出显著的治疗效果。该研究提出“顺式共定位依赖性免疫检查点”的新概念,表明LAG-3并非传统意义上单纯依赖配体结合的受体,其功能调控依赖其在免疫突触中与TCR的空间距离。这种条件性机制一定程度上解释了LAG-3在癌症治疗中单药效果有限的原因,也为其在自身免疫疾病中富有潜力的应用提供理论支持。此外,该研究还提出了“顺式抑制双抗”的自身免疫治疗新策略,有望推动新一代靶向致病T细胞的精准免疫疗法开发,在自身免疫性疾病的治疗领域开辟新方向。图:LAG-3可通过与TCR/CD3复合物的CD3e子链发生相分离而实现其抑制功能,利用LAG-3/TCR双特异性抗体增强LAG-3与TCR的顺式邻近有助于自身免疫疾病的治疗。纽约大学格罗斯曼医学院王俊教授、中国科学院生物物理研究所娄继忠研究员和浙江大学医学院陈伟教授为论文共同通讯作者。王俊课题组博士生Jasper Du、研究科学家由佳博士,以及娄继忠课题组陈辉副研究员为论文共同第一作者。文章链接: https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/cell/fulltext/S0092-8674(25)00638-5

专利侵权免疫疗法

100 项与 中国科技大学 相关的药物交易

登录后查看更多信息

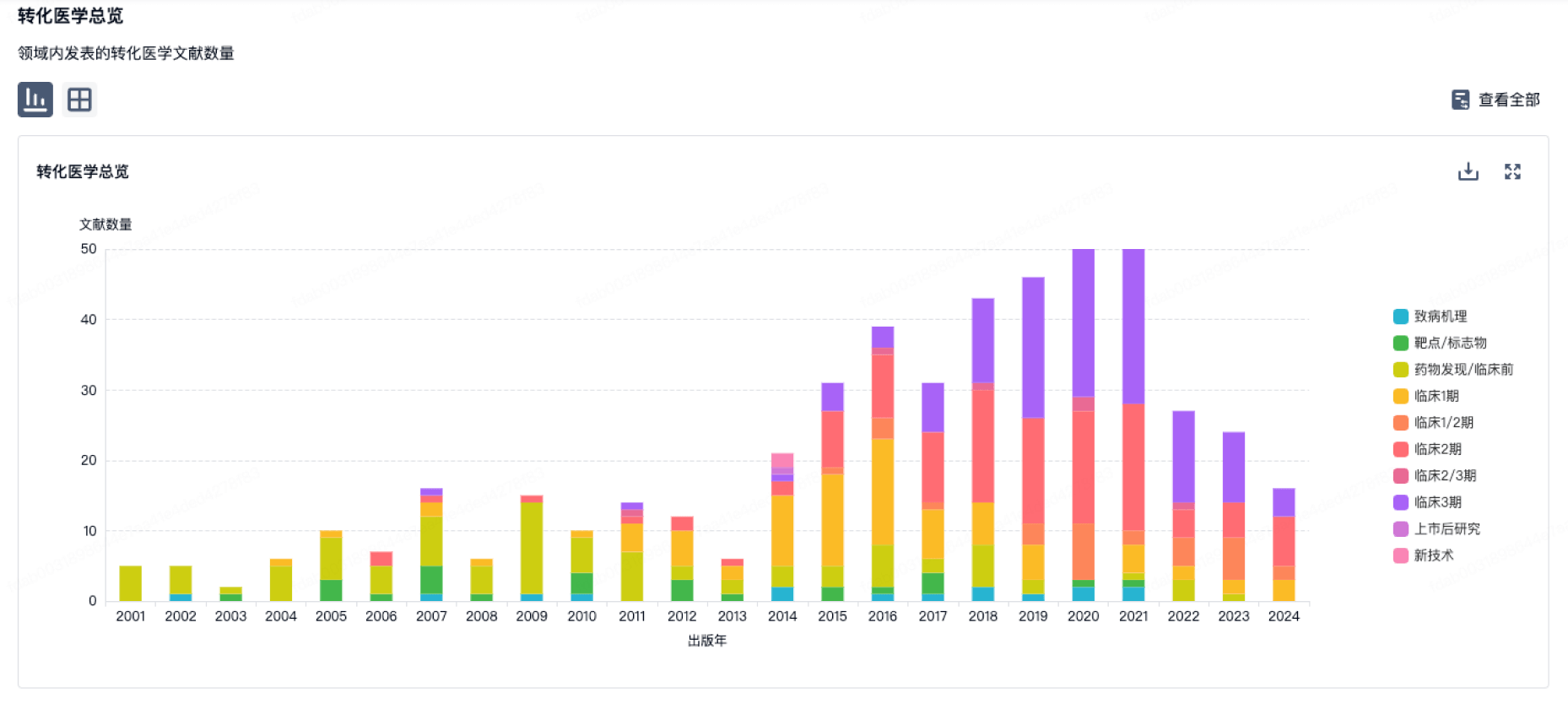

100 项与 中国科技大学 相关的转化医学

登录后查看更多信息

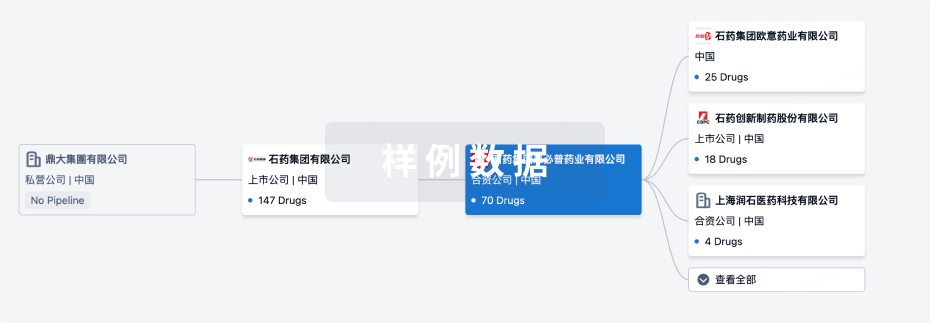

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年07月27日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

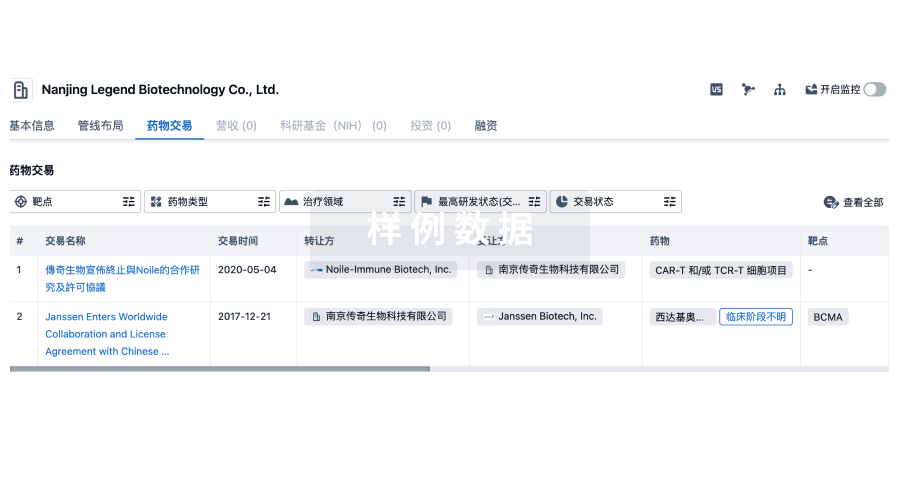

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

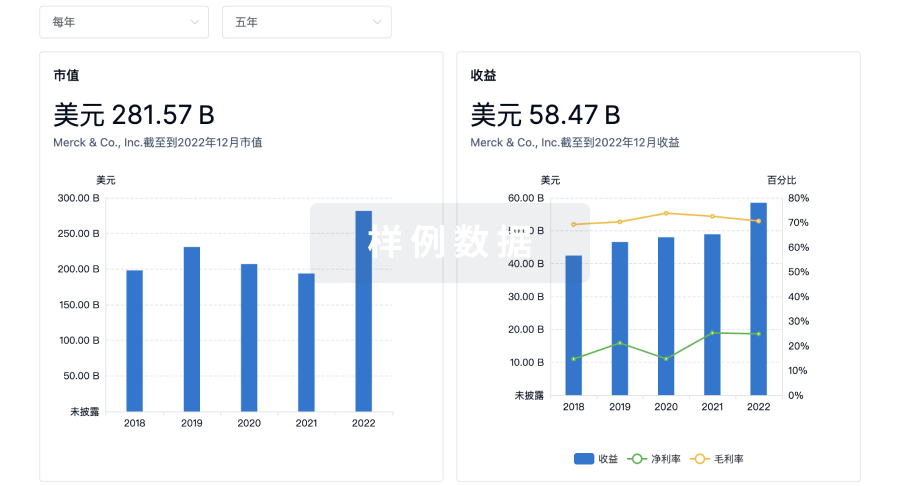

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用