预约演示

更新于:2025-08-14

Yuanda Pharmaceutical Health Holdings Co., Ltd.

更新于:2025-08-14

概览

关联

100 项与 Yuanda Pharmaceutical Health Holdings Co., Ltd. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Yuanda Pharmaceutical Health Holdings Co., Ltd. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

205

项与 Yuanda Pharmaceutical Health Holdings Co., Ltd. 相关的新闻(医药)2025-05-19

药械追踪No.1 / BMS欧狄沃获欧盟批准联合化疗用于NSCLC围术期治疗2025年5月16日,百时美施贵宝(NYSE:BMS)宣布,PD-1抑制剂纳武利尤单抗注射液(商品名:欧狄沃/Opdivo)已获欧盟委员会(EC)批准,联合化疗用于非小细胞肺癌(NSCLC)的围术期治疗,即新辅助阶段使用欧狄沃联合化疗,随后进行手术,辅助阶段使用欧狄沃单药,用于治疗PD-L1表达≥1%、具有高复发风险的可切除NSCLC成人患者。此次获批基于CheckMate-77T研究的积极结果。该研究显示,与新辅助化疗联合安慰剂后进行手术及辅助安慰剂相比,围手术期使用欧狄沃可显著改善患者的无事件生存期(24个月EFS率:65% vs 44%),患者疾病复发、进展或死亡风险下降42%。此前,美国食品药品监督管理局(FDA)与中国国家药监局(NMPA)均已基于CheckMate-77T研究批准欧狄沃联合化疗用于NSCLC围术期治疗。->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻No.2 / 中国生物制药改良药普坦宁在中美两国获批上市2025年5月16日,中国生物制药(1177.HK)宣布,旗下2.2类新药美洛昔康注射液(II)于近日获得中国国家药监局和美国FDA批准上市,用于成人术后疼痛管理,成为中国首款一日一次24h长效的非甾体抗炎药(NSAID)注射液,也是中国首款获得FDA批准的镇痛新药和全球唯一在售的长效NSAID注射液,中国商标名:普坦宁,美国商品名:QAMZOVA,项目代号:QP001。QP001由清普生物研发,是一种选择性环氧合酶-2(COX-2)抑制剂,通过抑制炎症和疼痛部位上调的COX-2活性,减少或阻断患处前列腺素(PGs)的合成,从而起到抗炎和镇痛的作用,且对广泛表达于人体各种组织并对维持正常生理功能起重要作用的环氧合酶-1(COX-1)影响较小。2025年3月,中国生物制药与清普生物达成合作,获得QP001在中国大陆地区的独家权益。->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻企业动态No.1 / 诺和诺德CEO离职,由现任首席运营官接任2025年5月16日,诺和诺德(NYSE:NVO.N)宣布,现任总裁兼首席执行官Lars Fruergaard Jørgensen将卸任诺和诺德首席执行官一职。他将继续担任首席执行官一段时间,以支持公司向新领导层的平稳过渡。此次人事变动背景包括公司近期面临的市场挑战及股价波动。配合此次人事变动,诺和诺德基金会主席 Lars Rebien Sørensen 将以观察员身份加入公司董事会,并有意在 2026 年年度股东大会上被提名竞选董事会成员。Lars Fruergaard自2017年起担任CEO,任期内推动公司销售额、利润和市值大幅增长,强化了诺和诺德在糖尿病和肥胖症领域的全球领导地位。->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻No.2 / 远大医药成都温江核药产研基地将投入运营2025年5月19日,远大医药(0512.HK)宣布,其位于成都市温江区的全球领先的核药研发及生产基地,近日获得中国生态环境部颁发的甲级《辐射安全许可证》,并将于今年 6 月正式投入运营。该基地于2022年底签约,2023年4月全面启动环境影响评估,同年11月获得施工许可正式破土动工,仅五个月实现主体封顶,以两年周期刷新行业建设纪录。该基地将助力远大集团完善核药全球化版图,构建自主可控的新生态,是其在核药抗肿瘤诊疗领域全产业链建设布局上的又一次重要里程碑进展。 该研发及生产基地作为全球首个核药全产业链死循环平台,总规划投资拟超 30 亿元人民币,聚焦同位素工艺开发与制备、核药偶联技术、自动化标记技术等核心领域,覆盖核药研发、生产至配送的一站式全生命周期管理。基地建设有 14 条符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的生产线,并构建了全链条 AI 运营体系和智能制造体系,可实现多种同位素和多种核药制剂的自主生产,同时预留 α 核素药物生产线,是目前国际范围内核素种类最全、自动化程度最高的智能工厂之一。->点击文末阅读原文,解锁完整双语新闻全球医疗情报领导者解锁隐藏在数据中的商业潜力 关于 G B I”自从2002年成立以来,GBI始终以技术为驱动,为药企、器械及行业相关服务商提供贯穿生命周期的全球药品市场竞争数据、全球行业资讯、HCPs洞察、全国医疗器械数据等商业信息与洞察,助力企业在进行战略布局和决策时,脱颖而出。历经20余年的深耕细作GBI已成为95%以上跨国药企、国内头部药企、咨询与投资机构等医疗圈灯塔用户值得信赖的长期合作伙伴。联系我们投稿 | 发稿 | 媒体合作▶ olivia.xu@generalbiologic.com数据库 | 咨询服务 | 资讯追踪▶ 点击左下“阅读原文”完成表单填写点击阅读原文,解锁完整双语新闻

高管变更上市批准

2025-05-14

神秘的远大系,这次放了个大招。撰文| 润屿港股仿创药企又一高光时刻!连续受两大创新产品逻辑驱动,5月7日至5月13日,远大医药股价累计大涨38%。先是面向百亿美元脓毒症治疗市场的FIC新药STC3141临床II研究成功。市场足够大,稀缺性够强,给足强BD预期的期待值。紧接着,构成前列腺癌“诊疗一体化”组合的明星核药产品披露进展,创新RDC TLX591-CDx(用于诊断)计划于今年在国内递交新药上市申请;TLX591(用于治疗)加入国际多中心III期临床试验申请也已获国家药监局受理。没有蹭热点、没有新瓶装旧酒,实打实靠的是产品逻辑驱动。并购基因很浓、核药光环很强的远大医药,再次刷新了自己,也正成为不少人眼中兼具较高安全边际和增长潜力,且依靠国内市场便能稳增长的低估值投资标的。而深挖远大医药背后的远大系医药“帝国”——中国远大集团医药健康,常年低调,背景神秘,商业目的难测,但以华东医药、远大医药为两翼,从覆盖制药、器械,再到包揽医美、血制品等,旗下业务应有尽有。一路过来,远大系跑出了一条中国式MNC的典型发展曲线。猛力反击2025年,远大医药正在打10年来最为关键的一仗。2015年以来,远大医药开启加速创新转型,聚焦于在抗肿瘤(核药和基因疗法等)、心脑血管精准介入和以及制药科技三个板块。其间,远大医药的市盈率和估值并不高,原因有多重,如:集采影响下毛利、业绩承压较激进收购策略下的财务隐患、收购资产估值合理性,引投资者质疑创新能力尚且需一款爆品证明核药业务兑现周期长,也让市场持有观望态度。但近期的远大医药,开始密集作出反击。这家公司回答了两大时下市场为之关切的问题:其一,到底有没有硬核的研发能力,核心研发项目想象空间究竟有多大。在呼吸及危重症创新板块,治疗脓毒症的STC3141,较有力回答了这一问题。脓毒症治疗市场——一个蕴含超百亿美元规模的蓝海。作为感染、严重创伤、外科大手术、休克等重症患者的常见并发症之一,脓毒症对应患者众多,且死亡率高。数据显示,全球范围内每年新发脓毒症约4900万例,超1/5患者死亡,约占全球总死亡人数的20%。在高收入国家,脓毒症患者的全院平均治疗费用超过3.2万美元。但目前,脓毒症尚无任何针对性治疗手段。Wise Guy Reports数据显示,2024年全球脓毒症治疗药物市场规模为125.4亿美元(约900亿元),预计到2032年市场规模将达到193.7亿美元。而远大医药的STC3141,是全球首个以重新构建免疫稳态为核心的脓毒症治疗方案,在现有抗感染、液体复苏和维持器官运转等对症支持治疗的基础上,针对机体免疫失调这一核心病因加以精准调节,直击临床最大痛点——缺乏真正针对病因的有效药物。对应市场反应迅速且直接,消息发布次日,公司股价截至收盘涨逾13%。其二,远大医药用核药商业化初步成绩,以及核心管线的研发进展,集中体现了其近几年在核药上全球化产业整合和战略眼光。不同于中国同辐和东诚药业两大具有国资背景的老牌企业,能在核药最为困难的生产、管理、配送和服务等方面占据先发优势,早些年远大医药战略性入局核药,需从0到1构建体系。2018年起,远大医药先后用4笔全球范围内的并购合作,搭建起了完整的核药产业链。而核药,也逐渐成为了公司全球化程度最高的板块之一。2018年,与鼎晖投资斥资近百亿收购澳大利亚上市公司Sirtex, 核心产品为用于治疗肝癌的钇(90Y)树脂微球,初步打入肿瘤介入治疗领域。2020年,收购纳斯达克上市公司Oncosec控股权,拓展肿瘤免疫治疗药物TAVO研发及商业化的业务版图。2021年,收购申命医药,进一步拓展肿瘤介入治疗产品管线。另外,先后与明星企业Telix ,全球最大的核原料供应商之一 ITM 达成国际战略合作,搭建国际化一流水平的肿瘤介入和RDC研发平台。一步步走来,远大医药已经成为目前全球仅有的四家在肿瘤治疗方面成功试验创新核药商业化应用的药企之一,其首个核药肝癌(中国特有的高发癌种)治疗产品钇[90Y]微球注射液于2022年初获批,目前已进入到快速放量阶段。2024年,公司核药板块实现收入5.9亿元,同比大涨176.6%,成为其商业化新的增长动能。截至目前,研发端,远大医药在核药抗肿瘤诊疗板块储备有12款创新产品,包括4款RDC创新药获批开展注册性临床研究,其中3款进入到III期临床阶段,是进入中国III期临床研究中诊断和治疗类RDC创新药总计储备最多的企业。能够看到,远大医药在核药板块“从并购到内生”“从管线到商业化”的闭环能力,已经打通。 推荐阅读 * Biotech卖身,MNC争抢,核药从“起飞”到“狂飙”还差几步?* 本土大药厂,集体大“反攻”神秘的远大“帝国”远大医药背后,实际还有一个庞大的“中国式MNC”在做支撑。“远大系”恰如一张低调、却相当庞大的网。自成立以来,中国远大集团通过资本运作与并购扩张,悄然编织出横跨原料药、核药、血液制品、中药等多个领域的医药健康版图。远大系的“神秘感”早前体现在其看似无序的并购图谱上。自上世纪90年代起,远大集团便以年均1-2起的速度持续收购医疗资产,并购呈现出“多点开花”特征:既有产业链延伸,也有技术前沿布局。在近五年,远大系逐步扩张后形成的版图终于明晰。整体上,远大系医药健康形成了四大板块:A股上市公司华东医药,港股上市公司远大医药,中药老字号雷允上,以及手握远大蜀阳这一血制品明星标的的远大生命科学集团。而如果看远大整个健康板块的成员企业,已经多达数百家。华东医药和远大医药,形同“左膀右臂”。华东医药,2024年营收419亿,归母净利润为35.12亿;远大医药,2024年营收达116.4亿,归母净利润大涨31.3%至24.68亿元。作为一脉相承的两大企业,两家企业均擅长资本运作,多年来通过多起收并购事件,构筑产业链能力,或强化某一疾病领域的核心竞争力。如与远大医药建核药优势的方式类似,华东医药入局医美较晚,但通过收购国内外多家医美企业,迅速搭建起了完整的医美产业链。而在去年,华东医药斥资超5亿收购了一家苗药企业——贵州恒霸药业,目的是进一步丰富外用制剂产品管线。远大医药也沿袭其并购基因,持续靠并购的方式夯实各领域。去年7月,远大医药宣布累计以约4.88亿元收购天津田边100%股权、以约2.6亿元收购百济制药100%股权,目的是完成心脑血管急救板块、呼吸及危重症板块的深入布局。另外,在近几年创新转型的路上,两者都急于打上鲜明的创新标签,或找到新的“大单品”。华东医药,以“自主+引进”的双轮驱动模式实现大步跨越,其创新战略布局涵盖自免、代谢、ADC、CAR-T等热门领域,特别是在GLP-1赛道构建了涵盖口服小分子、双靶点、长效三靶点的完整产品矩阵,势头正猛。在2024年年报报告期内,华东医药医药在研项目合计超130个。自主研发方面,口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002,GLP-1R/GIPR双靶点长效多肽类激动剂HDM1005,FGF21R/GCGR/GLP-1R三靶点激动剂DR10624等均在去年有明显进展。BD方面,近几年华东医药“BD狂人”的形象深刻,从2020年至2024年中,公司至少24家药企达成了合作,既有对股权收购,也License-in产品管线的商业化权益,涉及领域也是相当广泛,自免、ADC、CAR-T、医美等一个没落。不过,不同于远大医药“核药龙头”的精准卡位,以及在危重领域的细分蓝海狙击,目前华东医药创新布局大而全,但创新思路有待进一步明晰。除了两大上市平台,远大生命科学集团与雷允上的存在稍显隐秘,但历经多年发展,都有较稳固的基础。前者以蜀阳药业为核心,在血液制品领域构筑生态位,主要产品涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类别。2023年,远大蜀阳生命科学营收突破26亿元,同比增长达45%,其中国际销售收入突破4亿元,同比增长38%。2025年,远大蜀阳给自己树立了明确目标:一是稳固国内市场的同时,大力推进国际化;二是努力提升采浆能力;三是推动重组产品开发。而手握喉科圣药“六神丸”的苏州雷允上,旗下拥有10家子公司及成员企业,在中药行业周期波动下,公司正迎战略价值重构时期,也在聚力做创新药及改良型新药研发。多年前,远大集团曾计划将蜀阳药业、雷允上等资产注入华东医药,打造“超级旗舰”,却遭董事会以“拉低收益率”为由否决。远大系如今“2家上市公司+2家未上市主体”的架构下,各板块协同性仍旧成谜。但整体纵览远大系医药版图,其横跨原料药、化药、生物药、核药、血制品、中药的产业网络,丰富而强大。而这种通过持续并购实现技术卡位与规模扩张的“中国式MNC”扩张路径里,展示出了两大明显的优势:一是已经给国际化搭建了较成熟的框架,二踩中了周期下前沿技术赛道热点。接下来,远大系在医药创新里的角色或将愈发引人关注,但与此同时,其在创新研发的投入与产业资源的有机整合上又将如何演变,仍旧是一道谜题。一审| 黄佳二审| 李芳晨三审| 李静芝精彩推荐大事件 | IPO | 融资&交易 | 财报季 | 新产品 | 研发日 | 里程碑 | 行业观察 | 政策解读 | 深度案例 | 大咖履新 | 集采&国谈 | 出海 | 高端访谈 | 技术&赛道 | E企谈 | 新药生命周期 | 市值 | 新药上市 | 商业价值 | 医疗器械 | IND | 周年庆大药企 | 竞争力20强 | 恒瑞 | 石药 | 中生制药 | 齐鲁 | 复星 | 科伦 | 翰森 | 华润 | 国药 | 云南白药 | 天士力 | 华东 | 上药创新药企 | 创新100强 | 百济 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 | 康方 | 和黄 | 荣昌 | 亚盛|康宁杰瑞|贝达|微芯|再鼎|亚虹跨国药企|MNC卓越|辉瑞|AZ|诺华|罗氏|BMS|默克|赛诺菲|GSK|武田|礼来|诺和诺德|拜耳供应链|赛默飞|药明|凯莱英|泰格|思拓凡|康龙化成|博腾|晶泰|龙沙|三星启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 中国医药手册

基因疗法并购临床3期申请上市引进/卖出

2025-03-21

·浩悦资本

浩悦价值观

使命 以资本助力,成就卓越的医疗健康企业

愿景 成为专注中国医疗健康行业最优秀的产业投行

浩悦资本创立于2014年1月,是中国领先的专注医疗健康行业的产业投行。公司总部位于上海,在北京、深圳、香港、新加坡设立区域办公室。浩悦资本始终致力于以资本助力,以研究驱动,帮助中国医疗行业优秀企业成功对接资本市场,为客户创造增值价值。浩悦资本的合伙人团队由深耕中国医疗健康领域多年的资深投资银行家组成。浩悦资本长期密切追踪医疗健康投资市场动态和投资趋势,研究领域及交易范围覆盖创新医药、创新医疗器械、IVD与生命科学、健康服务和智慧医疗等多个细分赛道。截至2024年,浩悦资本共完成近400个项目,累计交易金额超百亿美元。十年来,浩悦资本深耕私募融资、并购整合和上市公司复杂交易,在医疗行业各细分赛道继续保持全面领先。

引言

“浪高方见鱼跃,风劲更显鹏举。”在生物医药BD领域的宏大叙事中,2024年无疑是充满变革与突破的一年,如同一股澎湃的浪潮,正以前所未有的力量重塑着行业的格局。

2024年,中国生物医药行业的License Out首付款总额(49.4亿美元)首年超过创新药研发融资(37.7亿美元)。这不仅为行业创新发展注入了强大的资金流,也标志着生物医药BD进入了一个全新的资本驱动时代,能否具备Global BD能力也将成为创新药企在未来竞争中脱颖而出的关键因素。

2024年,中国生物医药的海外BD模式从“被动式被扫货”向“主动出击”转变,适应症和技术平台多样化,且大交易频发,这一趋势也标志着中国创新药企在全球市场竞争力的显著提升。一方面,国际大型跨国药企如默沙东、诺华、阿斯利康、辉瑞、罗氏和GSK等,正面临着大量专利悬崖的压力,急需补充研发管线以维持市场竞争力。与此同时,来自纳斯达克或海外的Middle Tier创新药企也在寻找优质资产,进一步加剧了对中国创新药企的关注。另一方面,中国本土成熟药企(恒瑞医药、百利天恒等)和创新药企(映恩、礼新等)在工程师红利和制造红利的背景下,积累了丰富的研发经验和优质的产品管线,他们手握“potential best in class”(潜在最佳)管线,主动出击寻求海外权益的合作,成果显著。

2024年,中国生物医药行业的出海模式从单一的License Out向多元化和专业化转变。例如NewCo模式的兴起,从5月份恒瑞医药与Hercules CM达成的约60亿美元的NewCo交易开始,全年已发生了7起此类交易。NewCo模式介于传统License-out和自主出海之间,兼具灵活性和独立性。它不仅为药企提供了新的资金来源,还通过引入海外资本和管理团队,加速产品的国际化进程。

继传奇生物CAR-T数据、百利天恒ADC数据被国际舞台认可之后,2024年不得不提的浓墨重彩的一笔还有9月康方生物在WCLC公布的AK112对比K药的III期数据,使之成为全球首个且唯一在单药头对头III期临床研究中击败“K药”的药物。这一突破性数据不仅引发了全球对双特异性抗体药物的热情,也极大提升了国际对中国本土创新药企的关注和信心。康方生物的成功为后续同赛道的创新药企提供了有力的支持,直接推动了普米斯和礼新医药等同赛道企业的重磅交易。

2024年的生物医药BD领域,风云际会,波澜壮阔,我们将在年报中为您一一呈现这一年的精彩画卷。

Part I BD出海加速年,大额License Out交易频发

结合DealForma统计的全球数据,2024年MNC支付出去的5000万美元以上的预付款交易中,其中近30%涉及到中国,在2023年这一数字还是20%,在2022年这数字仅为3%。这个数字背后,映射出中国生物医药产业十年磨一剑的发展轨迹。

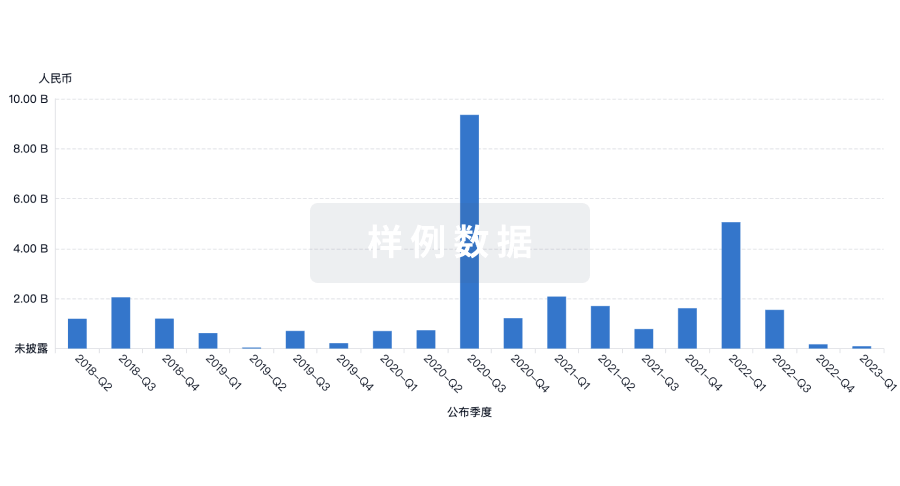

具体到2024年中国整体BD交易,详情如下:

▍交易数量

整体BD交易数量基本持平,License Out成为最主要的BD交易方式,占比近半

数据来源:Insight数据库

整体交易从2023年下降了7%,2024年总计286笔BD交易产生,其中License Out占据近半数的交易(占比45%),已成为2024年最重要的BD交易方式。License In的交易下降30%,与近年的资本环境有关,中国买家用于买入资产的可用现金持续下降。最后,境内交易两年接近持平。

▍交易金额

License In交易金额下降显著,License Out首付款大幅增加

数据来源:Insight数据库

交易总金额(包含首付款、里程碑付款)下降12%,总计168.7亿美元,下降的主要原因是License In交易金额下降70%。首付款总金额大幅增长29%,达到56.8亿美金,也代表了首付款在BD交易中的重要性。其中License Out首付款总额49.4亿美元,首年超过生物医药一级市场融资总额37.7亿美元,在资本寒冬、IPO收紧等背景下为行业创新发展注入了强大的资金流,首付款直接输血研发,减少对股权融资的依赖,是中国生物医药产业发展的重要里程碑,表明中国药企的创新成果已具备全球竞争力。

首付款总额的超越绝非偶然,而是中国生物医药产业经历“资本泡沫-政策调整-技术沉淀-国际化突围”后的必然结果。未来行业将呈现两极分化:具备全球视野和技术壁垒的企业通过License Out实现“滚雪球式”增长,而依赖资本输血的跟风者将加速出清,资本从“广撒网”转向“精投资”,具备持续License Out能力的企业也更受投资人青睐。

▍平均交易金额

License Out交易平均金额4亿美金,首付款约占10%达4,000万美金

数据来源:Insight数据库

License Out单笔平均交易金额和首付款金额均创新高,其中单笔平均首付款金额超过4000万美金。国际药企愿意支付更高价格引进国内资产,是对中国研发能力、知识产权价值和商业化潜力的直接背书。同时,高额首付款交易往往附带国际多中心临床合作条款,倒逼中国药企建立符合FDA/EMA标准的临床运营体系,加速从“中国数据”到“全球数据”的跨越。

过去License Out多集中于早期管线,首付款金额较小,如今高价值临床后期资产的交易占比提升,中国企业开始参与全球临床试验设计、定价策略制定,甚至反向输出技术标准,如ADC、双抗平台等。

▍通过上述数据,浩悦资本总结2024年的BD交易如下:

BD交易以License Out为主,超过了境内交易数量,License In交易数量和金额持续下滑

首付款在交易中的占比大幅提升,企业对于资金首付款带来的资金回笼更加看重

Licence Out与境内交易的首付款有8x以上的差距,背后也映射了海外买家背后的测算的市场会比境内交易大

▍浩悦资本推测有上述现象背后的原因,从资本面和研发面两方面来看

资本面出现结构性变化:海外授权交易替代市场化机构成为重要融资手段

我们相信未来一段时间内,对外授权BD并着重首付款的比例是Biotech创始人们的重要融资手段,这也一定更加确定了Biotech在产业链中的定位,即高效率的品种开发,因为并非所有企业都可以成为具有销售能力的Pharma。

并且在选择交易对手时,我们观察到License Out的首付款金额是境内交易的8倍,均值达到4,000万美元。这背后价差的核心原因是市场的天花板问题,海外交易对手聚焦全球市场或者海外市场,对应的病人体量以及支付能力,在测算估值模型给资产定价时,存在了量级上的差异。

临床与工程师红利持续:中国临床资源丰富,ADC与双抗的组合创新开发

数据来源:Insight数据库、CDE(化学及生物制品新药临床登记号数量)

过去5-6年时间,中国的GCP中心数量和新药临床数量都已经有了十足的增长。尽管在2022-2024的资本寒冬,但新药的临床数量一直有所增加。并且我们看到有很多临床前资产被MNC看重,这也得益于中国较为灵活的研究者发起的临床(IIT),有较为充分的数据可以让资产价值在早期被挖掘。例如2017年传奇生物凭借出色的IIT数据与强生达成合作,FDA基于中国IIT数据同意了传奇生物与强生的临床试验可以跳过剂量摸索阶段,大大加快了产品上市的时间。未来随着越来越多的中国IIT研究结果登上国际重量级学术会议,国际市场对中国IIT数据的认可度将进一步提升。

中国ADC和双抗类药物在全球占比均超过40%,工程师红利在ADC和双抗领域表现得尤为突出,这些优势推动了中国从“仿制跟随”到“全球领跑”的转变。在药物设计以及生产环节中,通过精确的工程化改造和优化,实现药物研发的高效性、低成本和高质量,进一步提升药物的疗效与安全性,通过差异化创新和基础研究突破进一步巩固国际竞争力。2024年ADC领域的国际化进程似乎放缓,与2023年相比,尽管交易数量保持稳定,但重磅项目数量显著减少,未能延续前几年由DS-8201引领的热潮,取而代之的是双抗等热度和关注度的上升。在双抗领域,康方生物依沃西单抗以5亿美元首付款授权Summit Therapeutics,总交易额达50亿美元;默沙东以7亿美元首付款引进同润生物CD3/CD19双抗CN201。

数据来源:Insight数据库

除此以外,医保也加大对一类创新药的支持力度,从支付端鼓励创新药研发。2024年医保新增的91种药品中38种是“全球新”的创新药,无论是新药比例或是绝对数量,都创下了历年国谈新高,多款ADC、双抗类药物成功纳入医保。

PartⅡ 解锁 2024 药企出海密码:交易热、资产潮与模式之变

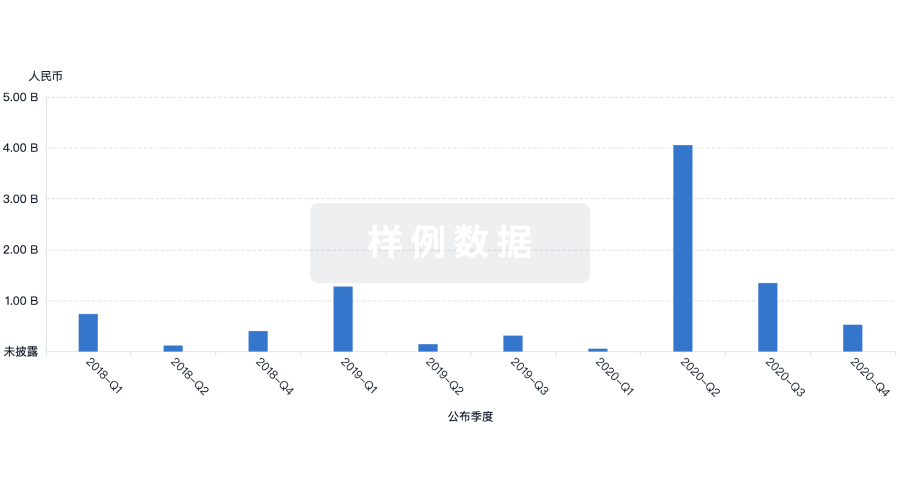

▍成熟药企替代Biotech成为境内授权交易最大买家

根据浩悦整理数据显示,2024年境内交易的买家以国内成熟药企为主,2024年国内成熟药企的交易量占比为50%,较2023年的37%有所提升。其中远大集团、健康元、华东医药等公司交易活跃,交易数量在5个以上。部分Biopharma也在积极出手国内资产,其中三生制药、君实生物在2024年分别达成了5起、3起交易。相比之下,国内Biotech的交易热度有所下降,占比从2023年的32%下降至2024年的17%。在IPO难、一级市场投融资萎缩的环境下,Biotech管线布局趋于保守。

数据来源:Insight数据库&浩悦资本数据库整理

2022年以来License in交易数量持续下降,跌回至2017年水平,2024年License in交易量近乎腰斩,仅59起。License in交易的买家由国内Biotech主导转变为国内成熟药企主导。国内Biotech主导的License in交易占比持续下降,从2022年的40%下降至2024年的29%。而国内成熟药企主导的交易占比由2023年的22%提升至31%,其中复星医药、腾盛博药、健康元的交易数量居前三。未来国内Biotech或与海外Biotech模式看齐,更加聚焦于自身核心管线、专一领域的研发,不再执着于从Biotech成长为Biopharma,而是将有限的资金用在刀刃上,在当前融资困难的市场环境下存活下去。

数据来源:Insight数据库&浩悦资本数据库整理

浩悦资本认为,这是Biotech和成熟药企的双向选择,一边是Biotech选择成熟药企,在支付能力上更有长期的保障,在未来里程碑以及销售分成中能够真正获得获益。一方面,药企将BD作为开发新产品的重要手段之一,不再完全依赖于自身的研发能力,在市场中获得最好的产品才是根本。

▍Licence-Out 交易金额仍然由MNC买方主导

数据来源:Insight数据库&浩悦资本数据库整理

MNC近两年在国内大肆扫货,在License Out交易量中的占比保持在30%左右,但从披露的首付款金额来看MNC占比超过80%,是国内资产的主要买家。2024年MNC向国内药企支付的首付款超过42亿美元,创历史新高。默沙东、BioNTech、阿斯利康、GSK、武田、诺华分别引进了多个国内资产,其中默沙东与同润生物达成的一款TCE双抗管线合作创中国创新药企License Out首付款新高。

海外Biotech也在License Out中扮演了重要角色,近两年来海外Biotech积极引进国内资产,2024年披露的首付款金额超过7亿元,较2023年增长了183%。与国内资本寒冬不同,海外融资环境并未发生较大变化,众多海外Biotech缺少优质管线来支持其运营发展,在此背景下2024年中国医疗健康行业更是迎来了一场前所未有的NewCo交易浪潮。海外Biotech将国内创新药资产视为“救命稻草”,而国内Biotech也将BD授权带来的现金流收入视为存活下去的希望。从商业角度出发,这何尝不是一种各取所需的双向奔赴。

浩悦资本观察到,MNC在数量上虽然只占29%,但是在交易金额(首付款为例)占据了85%,可见MNC的支付能力依然强大。

▍海外买家更偏爱临床资产,其中临床1期资产获得巨额首付比例明显增多

数据来源:浩悦资本数据库整理

海外买家在中国购买资产时,更加偏好临床阶段的资产,并且这一特点有进一步扩大的趋势,2024年创新药出海时约36%为临床前阶段,而64%为临床阶段。背后的原因可能有两点:

1、不少MNC自身战略考虑,需要稳定成熟的管线

许多海外药企出于解决专利悬崖、优化管线组合、战略性进入新领域等目的,更倾向于从外部收购管线,但于此同时往往不希望承担过高的研发风险。临床1期的管线能够释放部分安全性风险,临床2/3期的管线取得POC之后能够释放更多的成药性风险,因此更容易得到大药企的青睐。

2、从中国药企自身视角来看,管线的临床数据质量相比之前变得更高,得到了海外买家的认可

约十年前的中国临床数据质量面临诸多挑战,也曾出现“722风暴”这样的霹雳整肃手段。多年过去之后,在监管方、临床单位、申办方等多方努力下,中国临床试验体系和制度逐渐完善并达到与国际接轨水平。如今中国在多个疾病领域,会出现全球知名的顶级临床PI,也出现了全球范围内best in class的创新药,更重要的是中国临床试验的结果得到了世界的认可,海外药企不再戴有色眼镜来审视中国产出的临床数据,相反愿意为此支付数额巨大的授权费。

临床资产中,临床1期的研发阶段就能够斩获巨额首付。在2023年已披露首付款的交易中,首付款总和约为35亿美金,其中临床1期管线首付款仅为6.3亿美金,相对占比为18%;但到了2024年时,首付总和约为49亿美金,其中临床1期管线的首付款就达到了30亿美金,相对占比为62%。这意味着中国药企无需自己将临床推进到三期,而是在临床1期阶段就足以获得海外买家的青睐,诸多biotech也回归到了生物医药产业链中本该有的位置---研发创新性高的管线,在早中期阶段就出售以获得现金流。

▍适应症方面,自免和内分泌代谢相比去年认可度增加

数据来源:浩悦资本数据库整理

出海成功的资产类型中,肿瘤管线占据绝对的半壁江山,但于此同时可以看到的趋势是,2024年海外买家对适应症的偏好发生了些许变化。肿瘤管线出海占比从2023年的72.3%下降到60.9%,而代谢内分泌、自免两大适应症的占比快速上升,其占比均达到前一年的2倍。

代谢内分泌、自免两大适应症在2024年的异军突起,有两大先决条件:

1、各自的市场空间足够大

对海外买家来说,完成license deal的首要考虑因素是各自的“strategic fit”,其次重要的就是管线未来的“market potential”。代谢内分泌的市场方面,2024年《柳叶刀》报道仅糖尿病一项疾病的全球患者人数即达到8.28亿,此外全球有1.59亿儿童青少年和8.79亿成年人患有肥胖症,因此代谢内分泌具有极大的患者群体。自身免疫病的市场空间同样巨大,自免可累及的器官包括脑、血液、消化道、神经、肺、皮肤、肌肉、骨骼、甲状腺,包含的适应症也超过160种,在2024H1全球最畅销的TOP20药物中,就有6款针对自免疾病,足以见得其巨大的潜力。

2、2024年这两个领域都有脍炙人口的火爆主题

在代谢内分泌领域出现了“减重”这个重磅主题,在司美格鲁肽的巨大成功之下,GLP-1极其相关的靶点受到巨大的关注,2024年代谢内分泌的出海资产中,就有多起交易为GLP-1极其靶点组合的管线。在自免领域,通过B细胞耗竭疗法治疗自免在多年以前就有应用,彼时主要通过单抗完成,例如靶向CD20的利妥昔单抗等,但仅在部分适应症上取得突破。在2024年《Nature Medicine》报道了安进的CD3/CD19双抗在RA患者中的积极疗效,《新英格兰医学杂志》也发布了强生的CD3/BCMA双抗在SLE患者中的效果,业界纷纷希望用TCE来探索自免的治疗边界,这也让TCE治疗自免成为新的爆款。

▍除ADC之外,New Modality出海还未到高光时刻

数据来源:浩悦资本数据库整理

从药物形式的角度来说,抗体和小分子药物依然是出海的主力军,二者加起来几乎占据整个出海药物形式的七成。new modality过去几年一直是一二级市场上大家津津乐道的话题,而从出海成绩单上来看,仅ADC在近两年达成了较多的出海交易,其余new modality的出海还未到达高光时刻。

通过这一现象可以看出海外买家仍然最钟情抗体、小分子这样的传统药物形式,从CMC难度、成本、技术成熟性的角度来说,抗体和小分子相比创新药物形式更具优势。而ADC势头如此猛烈的原因,可能在于中国是个工程化能力的强国,在执行力、研发成本等的优势推动下,国内药企常常能够快速的开发出竞争身位极佳的管线,从而吸引海外药企的目光。除ADC外,其他new modality仍在持续积累,将来也有机会迎来高光时刻。

▍出海交易中,2024年相比之前,取得了更多的首付款

2023年已经披露首付款的36笔出海交易中,平均首付款约7600万美元。2024年披露首付款的38笔出海交易中,平均首付款约9100万美元。首付款增长的背后或许有以下几点原因:

1、中国企业管线价值受到认可,议价能力有所提升

2024年,无论是同润获得的的7亿美金首付款,亦或是礼新获得的5.88亿美金首付款,都在不断的刺激人们的神经。这背后的本质在于中国企业输出的管线,其研发数据和竞争身位都受到了海外卖家的认可,能够为跨国药企在未来带来极大的商业价值,这些因素让中国企业家的“腰杆更硬”了。

2、海外买家之间,在竞争中出价

如今跨国药企纷纷来中国“扫货”,除此之外美元基金也组团来中国挑选资产寻求newCo机会。中国创新药资产受到了更多的关注和认可,而热门赛道的优质管线总是有限的,买方愿意展示更多的诚意以锁定优质资产。在中国创新药一级市场融资承压的状态下,国内企业家大多希望获取更多的现金流以支持公司研发运营,而买家若希望在竞争中占据优势,将支付更高的首付款以确保胜出。

▍NewCo模式一路狂飙,融资+出海双诉求下的求生模式

2024年共发生7起NewCo交易,涉及交易总金额款85.3亿美元,涉及首付款总金额约2.26亿美元。

2024年,中国医疗健康行业迎来了一场前所未有的NewCo交易浪潮。从双抗、三抗到多肽与小分子化药,本土药企正通过这一模式在资本寒冬与全球化逆流中寻求突围。在今年的Newco交易中,呈现出三大核心特征:

1、双抗/多抗成交易主力,占比超过70%,技术溢价显著且交易集中在肿瘤、自免和代谢领域。这一方面体现NewCo选品会聚焦巨大的市场需求和发展潜力,另外也体现了最后的买单方(跨国药企)对于这些领域的热度和下一代技术迭代产品的迫切需求。

2、首付款+股权交易模式双方长期收益绑定且风险共担,其本质也是双方资源的整合来推进管线海外权益的进一步价值实现。通过这种方式,国内药企不仅缓解了当下现金流紧张的问题,还在后续 NewCo 公司的运营中拥有一定话语权,能够参与关键决策,实现了轻资产的出海和国际化布局。

3、海外权益NewCo的核心在于背后的操盘手实力,特别是主导的美元基金的资金实力、运作能力以及找到的专业团队的临床推进能力。相比MNC的BD交易,能够确定的是管线一定会被高度重视以及快速推进,不会有冷藏的风险,因此精准识别具有潜力的资产对于NewCo的操盘手也是关乎成败的。

中国生物科技企业在融资困境与出海壁垒的双重压力下转向“NewCo合作模式”突围,原因主要有两方面:一是资本市场低迷,企业通过分拆高估值的海外权益管线引入资金,缓解财务压力,同时为推进核心管线提供资源;二是出海已成为必选项,面对FDA等国际监管机构日益严格的审批标准,企业通过NewCo模式利用合作方资源突破壁垒,加快国际化进程。然而,NewCo模式并非最优选,更多是一个过渡期的选择,而且它面临技术外溢风险、控制权博弈和地缘政治风险等挑战。对投资者而言,需识别真正具有best-in-class潜力的产品;对Biotech来说,则需找到有实力的合作伙伴,并在短期利益与长期价值之间找到平衡。只有将NewCo模式转化为技术跃迁与生态扩张的跳板,企业才能在生存战中脱颖而出。

2024年NewCo交易汇总

数据来源:浩悦资本整理

▍典型案例分析:2024年”医药一哥“两笔BD超70亿美元,恒瑞从“造船”到“借船”,完成国际化战略的可持续性转变

2024年,恒瑞医药通过两笔共4个产品的对外许可交易,总交易额超70亿美元,展现了其在国际化道路上的重要突破。其中,5月与美国Hercules达成的GLP-1产品组合授权协议,交易额超60亿美元,成为2024年国内创新药跨境授权交易的标杆,开启了中国药企NewCo出海的新模式。同时,恒瑞在2024年底与IDEAYA Biosciences达成DLL3 ADC的合作,潜在交易总额达10.45亿美元,进一步证明了其ADC平台技术的国际认可度。至此,恒瑞已累计完成13项创新药的海外授权,潜在交易总额近120亿美元,涵盖GLP-1、PD-1、ADC等多个领域。

纵观恒瑞发展历程,其国际化征程并非一帆风顺。早年PD-1项目与Incyte合作的折戟,暴露出中国药企在海外临床开发中的认知盲区——将国内经验简单复制到欧美市场。FDA对临床终点的严苛要求、患者入组标准的差异,2024年初的10亿美元学费的背后,都成为难以跨越的鸿沟,而此次与贝恩联合RTW、Atlas、Lyra等基金共同成立次与Hercules CM的合作,在很短的时间中完成谈判,折射出中国药企在海外布局方法论上的和快速学习能力质变。这种质变体现在三个维度:靶点选择的精准化、交易架构的弹性化、执行体系的本地化。更值得关注NewCo的设计核心是海外实力美元基金的资金加持和本土孵化和并购经验丰富的团队合作,与早年依赖国内团队远程管理的模式形成鲜明对比。至此,恒瑞一哥完成了从自建团队”造船出海“到通过产品、业务等合作”借船出海“的转变。

作为医药行业的领军者,恒瑞以自身的国际化实践,清晰地向我们展示了海外 BD 已成为其国际化发展的核心路径,且这一路径具备强大的可持续性,为国内药企的国际化发展提供了宝贵的借鉴经验。

Part Ⅲ 2025年中国生物医药行业将以更有信心的姿态,迈向“系统化与可持续发展”新阶段

2025年,中国生物医药行业将在创新研发、国际化合作、并购交易和政策支持等多方面迎来新的发展机遇。JPM大会的热度也表明,中国药企正在逐步成为全球生物医药市场的重要参与者。

如果说2024年是中国创新药BD加速年,2025年中国创新药BD会延续上一年的热度,继续高歌猛进,进入”系统化打法+可持续性发展“阶段。

▍MNC管线补充需求强烈且资金充裕,而中国资产吸引力不断上升

1、MNC专利悬崖与管线补充需求依然巨大

未来几年,多家大型MNC将面临专利悬崖问题,总计超千亿美元的产品将在2030年前专利到期。

2、资金充裕与合作意愿高涨

再生元、Vertex Pharma、默沙东、渤健等大型药企资产负债表上资金充裕,有足够的资金进行合作和并购。例如,罗氏表示每年有约100亿美元的并购资金可供调配。

3、中国创新药企的吸引与日俱增

中国创新药资产的广度、深度和质量在过去五年发生了根本性变化,凭借其不断增强的全球竞争力和性价比,已经成为MNC挑选资产时的重要选择。而2025年初,中国药企已经达成多宗十亿美元级别的BD交易,如先声药业与艾伯维的合作。

▍各适应症领域核心产品迎来关键进展和数据读出,部分赛道或许出现热度下降,自免和代谢仍会是热点

1、部分赛道或许会出现热度下降

在热火朝天的BD中,此前备受瞩目的AI,ADC等概念或许会出现热度下降的态势。2025年科伦博泰、信达生物等多款ADC产品有望迎来关键数据披露,第一波ADC国产产品数据即将揭晓,新一波的BD交易已经集中在双抗ADC和自免ADC,技术难度和不确定性提高,会比之前热度略微下降。

2、自免和代谢持续火热

2024年自免和代谢领域的BD取得了爆发式增长,在2025年这一趋势很可能仍将继续。随着此前TCE在临床中的数据读出,海外药企对B细胞耗竭方案治疗自免的信心有可能会继续提升,持续追加在该领域内的投入。代谢领域中减肥仍将是持续火热的话题,虽然GLP-1靶点的热度或有下降,但新的靶点组合,增肌靶点的POC验证等方面仍然会让这一领域产生多项交易。

3、前沿技术加速落地

多个MNC持续加注细胞基因治疗,并在CNS、罕见病等领域持续关注,但是相比ADC、双抗等领域,相对标的少,创新性更高,亟需更多first-in-class的突破,交易会呈现偶发性。

▍NewCo模式与BD交易继续活跃,且国内成熟药企也会更大力出手临床前资产

2025年被视为NewCo交易的井喷之年,中国药企在JPM大会上积极寻求与美元基金和跨国药企的合作。例如,康诺亚生物在大会开幕前宣布与Timberlyne Therapeutics达成NewCo交易,涉及潜在同类最佳的CD38靶向单抗CM313。此外,和正医药与中国科学院上海药物研究所共同宣布与强生签订全球许可协议,开发潜在的BTK降解剂。

而国内成熟药企,随着资本市场估值的修复和国际化的需求,也会加大国内临床资产的BD和全球权益的临床前早期资产的BD。在这种中国资产迈向国际化的大时代下,创新的Biotech在做产品的立项时,更要站在具备全球竞争力的视角来提高产品研发的BAR值。

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,2025年会存在中美关系的政策不确定性,依然存在国内二级市场在缓慢优化但依然退出艰难的资本困境,持续存在来自研发竞争激烈的挑战和现金流与管线派兵布局的策略两难,在这样一个狂风骤雨的时代环境中,我们相信中国生物医药行业会在经历这种大浪淘沙、百炼成钢的淬炼中,以更加从容自信的姿态,在全球生物医药舞台上崭露头角,坚定地迈向全球化进程。

本文作者:李逸石 刘珍珍 康子圣 钱宇豪

高萌 叶凌妤 周婧媛

联系我们

上海办公室 Shanghai office

浦东新区海阳西路555号前滩中心2302室

Rm 2302, New Bund Center, 555 West Haiyang Rd, Pudong New Area, Shanghai

北京办公室 Beijing office

朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦3608室

3608, Taikang Financial Building, Building 1, Yard 38, North Rd of East 3rd Ring, Chaoyang District

深圳办公室 Shenzhen office

福田区深南大道6011-8号深铁置业大厦1205室

Rm 1205,Shenzhen Metro Property Development Building, 6011-8 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen

香港办公室 Hong Kong office

湾仔区骆克道33号万通保险大厦10层

10th Floor, YF Life Tower, 33 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

新加坡办公室 Singapore office

珠烈街63号华侨银行大厦东区1501室

Rm1501, 63 Chulia Street, OCBC Centre East, Singapore

项目投递 Project delivery

info@healthcarecapital.com.cn

媒体问询 Media inquiries

pr@healthcarecapital.com.cn

人才招聘 Recruit

hr@healthcarecapital.com.cn

Copyright© 2025浩悦资本.

引进/卖出并购

100 项与 Yuanda Pharmaceutical Health Holdings Co., Ltd. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

100 项与 Yuanda Pharmaceutical Health Holdings Co., Ltd. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

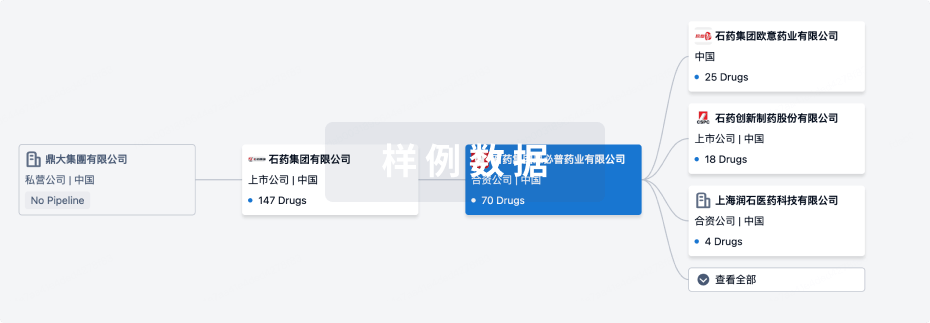

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月12日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

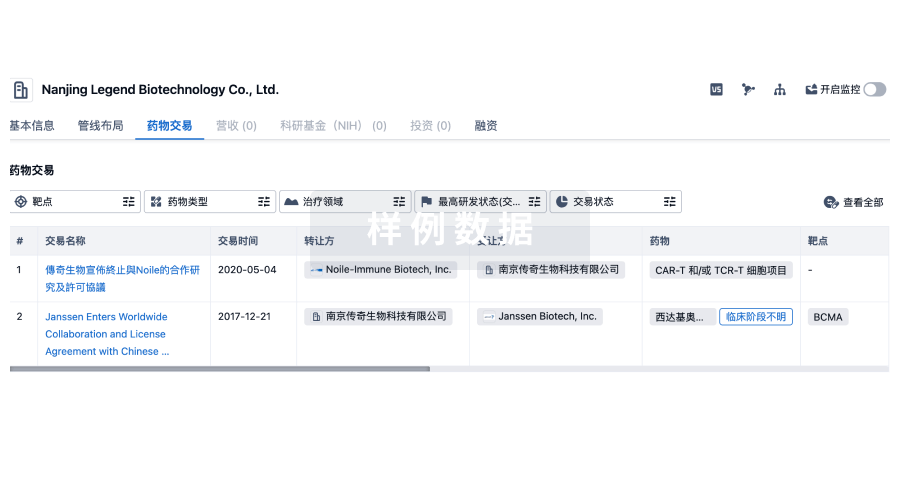

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

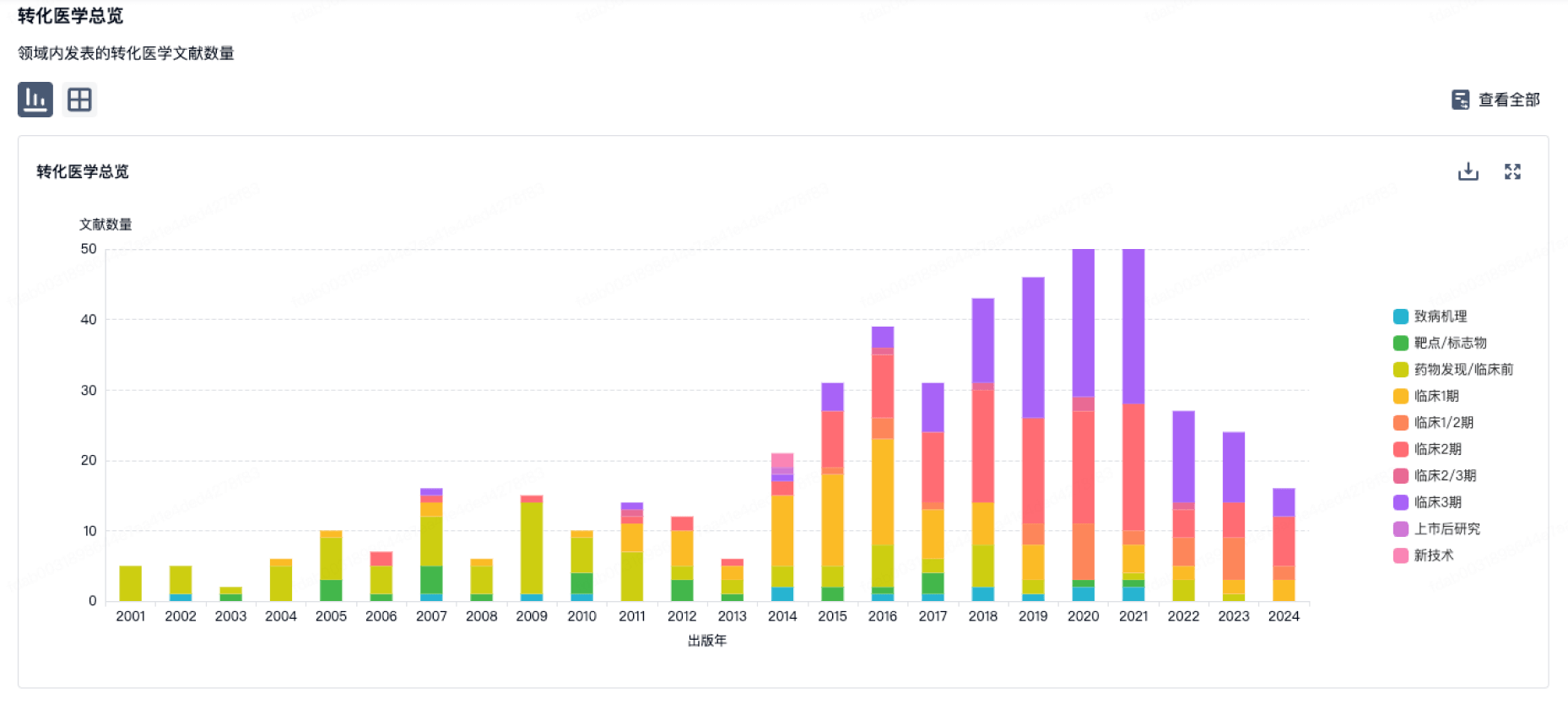

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

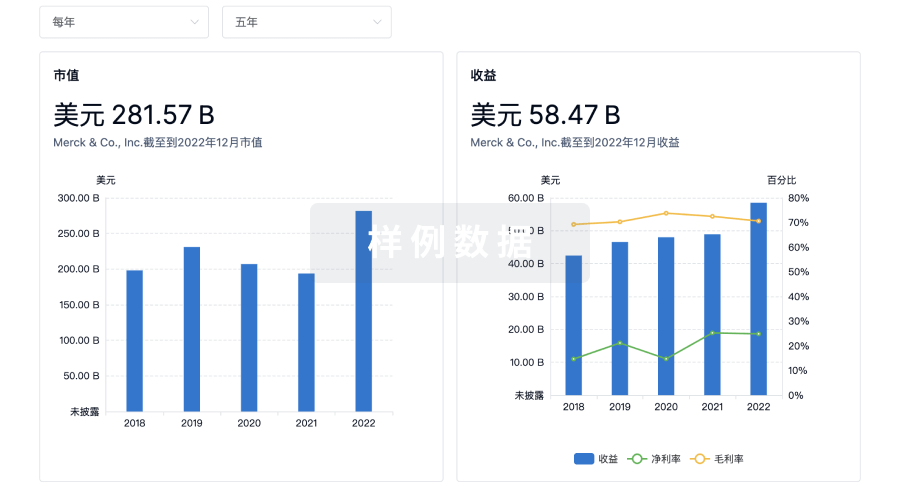

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用