预约演示

更新于:2025-08-29

CICC Investment Group Co., Ltd.

更新于:2025-08-29

概览

关联

100 项与 CICC Investment Group Co., Ltd. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 CICC Investment Group Co., Ltd. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

206

项与 CICC Investment Group Co., Ltd. 相关的新闻(医药)2025-08-16

·融中财经

导读

THECAPITAL

聚焦创投圈投融资最新情报。

本文4479字,约6.4分钟

来源 | 融中财经

(ID:thecapital)

浙江省级科创母基金招聘GP

浙江省科创母基金(二期)规模30.02亿元,注册于义乌市,管理人为浙江金投盛领私募基金管理有限公司。浙江省科创母基金采用“子基金+直投”的运作模式,其中原则上80%投向子基金,20%投向直投项目(含定向基金),坚持政府引导、市场化运作,聚焦支持早期科创企业。

浙江省科创母基金主要围绕人工智能、生命健康、新材料新能源三大科创高地及其15大战略领域、“9+6”未来产业进行投资。

其中15大战略领域具体包括:云计算与未来网络、微电子与光电子、智能计算与人工智能、大数据与信息安全、智能控制与先进技术、新药创制与高端医疗器械、结构生物学及关键技术、脑科学与脑机融合、组学与精准医学、生物育种和现代农业、新能源开发与利用、双碳与环保技术、精细化工与复合材料、功能材料、海洋与空天材料。

“9+6”未来产业具体包括:未来网络、元宇宙、空天信息、仿生机器人、合成生物、未来医疗、氢能与储能、前沿新材料、柔性电子、量子信息、脑科学与类脑智能、深地深海、可控核聚变及核技术应用、低成本碳捕集利用与封存、智能仿生与超材料。

河南将新设一支人工智能产业基金,规模30亿元

近日,河省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》推动人工智能科技创新与产业创新深度融合,打造人工智能发展新高地。

围绕构建产业生态,《措施》提出加强优质企业引育、支持终端产品研发推广、建设创新生态社区、打造交流合作平台等举措,对人工智能领域国家级专精特新“小巨人”企业,按照不超过设备、软件实际投资额的20%给予补助,最高不超过500万元。

值得一提的是,河南省将设立总规模30亿元的人工智能产业基金,壮大耐心资本,探索投补联动、投贷联动等支持机制,满足人工智能企业不同生命周期阶段的融资需求。

一乡一品产业发展母基金正式启动,目标规模30亿元

8月8日,中国一乡一品产业发展母基金在北京正式成立。母基金将聚焦现代农业、智慧农业、食品及农产品加工等产业和领域,引导社会资本高效助力乡村全面振兴。

中国一乡一品产业发展母基金由中国民贸倡议,中国民贸一乡一品产业促进中心和中金资本共同发起设立,目标规模30亿元(人民币,下同),首期募集5亿至10亿元,中长期通过构建“1+N”母子基金体系,实现150亿至200亿元的全国性基金集群战略目标。母基金将聚焦现代农业、智慧农业、食品及农产品加工、民族文旅、现代商贸物流等产业和领域,引导社会资本高效助力乡村全面振兴和县域特色产业高质量发展。

中国民贸会长蓝军在致辞中表示,期待与中金资本、深农投等投资机构深度合作,聚焦人民群众对高品质美好生活的需求、地方政府对精准招商的需求以及体系内企业对多元融资的需求,引导和撬动更多社会资本、产业资本、创投资本,在绿色农业、生态农业、数智农业、未来农业领域投早投小,为一乡一品特色产业提质升级、各类农业经营主体增信融资提供坚实支撑和高效赋能。

恒健控股等四方共同设立珠海海洋产业基金,规模30亿元

近日,恒健控股公司旗下广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司(下称“农业基金”)与华润金控、珠海科技集团、珠海海洋集团签订《关于金融支持珠海海洋经济高质量发展之战略合作协议》,拟共同推进设立珠海海洋产业基金,以基金投资赋能珠海市海洋产业经济发展。

本次拟设立的海洋产业基金规模暂定为30亿元,将充分发挥“引导基金+产业基金+专业基金”的资源整合型基金模式优势,挖掘和投资海上新基建、现代化海洋牧场、船舶及海洋工程装备、海洋电子信息、海洋新材料、海洋新能源、海洋生物医药、海洋渔旅等领域的优质项目。

近年来,恒健控股公司以农业基金为抓手,与沿海各地市联动,通过资本运作方式围绕海洋牧场产业开展基金投资布局。截至7月,共设立海洋牧场相关基金4支,基金认缴总规模21.55亿元,投资了一批聚焦水产养殖、水产品加工、海洋育种、海洋装备研发与制造等产业链重点领域和关键环节的优质项目,推动并赋能产业链上中下游高效协同发展。

合肥建投新兴产业股权投资基金成立出资额55亿元

8月13日,合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)在安徽省合肥市正式成立,注册资本55亿元,由合肥市建设投资控股有限公司联合其他出资方共同设立,旨在开展私募股权投资基金管理及创业投资基金管理服务。

该基金的经营范围明确涵盖私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等业务,将通过市场化运作支持合肥及周边地区的新兴产业发展,进一步放大国有资本在战略性新兴产业领域的引导与撬动作用。

滇中新区产业引导基金正式发布

8月12日,2025未来交通发展(昆明)论坛“把握趋势 共话资本 助力滇中新区未来产业发展”主题论坛上,滇中新区产业引导基金正式发布,基金规模为50亿元。活动中,滇中股权公司分别与交通银行云南省分行、云南省产业投资基金有限责任公司、华控基金等9家合作机构签署战略合作协议。

“此次发布的滇中新区首支综合性产业投资引导母基金,将重点投资成长、成熟阶段的公司股权,通过投资子基金、受让基金份额、直投等方式引导优质产业资本和资源落地新区。”滇中股权公司相关负责人在接受采访时表示,“2025年,我们计划设立8支子基金,签订合作协议的9家机构意向出资金额超6亿元,预期首批参股子基金规模将达75亿元,年内将引导撬动约15亿元的战略新兴产业项目落地新区建设发展。”

银诺医药在港挂牌上市

银诺医药是昆药集团旗下的医药研发公司,已建立了针对糖尿病和其他代谢性疾病的候选药物管线,目前包括正在开发用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)的核心产品依苏帕格鲁肽α,以及五款处于临床前阶段的候选药物。

成立至今,银诺医药已获得国科嘉和、大钲资本、KIP、同创伟业、兰亭投资、博远资本、洪泰基金、优山资本、华创资本、源慧创投、中金资本、源星投资、光大控股、晓池资本、朗玛峰创投、德屹资本、浦东科创、云南基产二期基金、铭哲资产、瀚富资产、华发集团、广州产投等知名机构的投资。

此次全球发售所得款项净额约6.1亿港元。其中,约90%将用于正在进行及计划中的临床试验,以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市;其余则作营运资金及一般公司用途。

聚芯微电子完成D+轮融资

近日,国产智能感知芯片及解决方案供应商聚芯微电子完成D+轮融资。本轮融资由中国互联网投资基金领投,达晨创投、长江资本、光谷科创等投资方参与投资。聚芯微成立于2016年,是一家专注于高性能模拟与混合信号芯片设计的创新型高科技公司,总部位于武汉光谷,并在欧洲、北京、深圳、上海、苏州设立有研发中心。聚芯微聚焦于智能感知领域,布局了智能音频、3D光学、先进光学、触觉感知和光学防抖等多条产品线。公司自主研发的背照式高分辨率3D-iToF传感器芯片、屏下光学传感器芯片和多光谱感知芯片等核心技术,已在国内高端手机和平板电脑上大规模应用。目前公司光学传感、3D光学芯片出货量位居国内第一,智能音频芯片出货量位居国内前三。

大工科技获得数千万人民币B轮融资,常春藤资本投资

大工科技是专注于工业无人机研发的企业。其核心的系留无人机系统具有领先水平。由无人机平台、任务载荷设备、系留线缆、起降平台和地面控制五部分组成。通过系留线缆给无人机和任务载荷持续供电,使无人机可24小时不间断空中悬停,确保搭载的应用设备持续工作,并可将空中信号通过线缆内的光纤实时稳定回传。因其可长时间不间断执行任务、载荷大、信号传输稳定、部署灵活、操作简便等突出特点,在特定领域成为不可或缺的优质空中平台应用解决方案。近日,大工科技获得数千万人民币B轮融资,常春藤资本投资。本轮资金将用于产线建设、技术研发及全球市场拓展,加速其系留无人机技术在应急消防、国防通信等场景的规模化落地。

新声半导体完成近三亿元B+轮融资

近日,滤波器明星企业新声半导体宣布已完成2.88亿元B+轮融资,本轮融资由洪泰基金领投,其他投资方包括泓生资本、滕华投资、中山金控、合肥市建投集团及滨湖金投集团。

本轮融资中,泓生资本作为老股东持续加码,彰显对新声半导体长期价值的高度认可;滕华投资则能为新声半导体提供专业的资本市场战略支持,重点协助推进公司的IPO进程。

值得一提的是,新声半导体在本轮融资引入了重庆(洪泰基金)、合肥(合肥建投、滨湖金投)和中山(中山金控)三地国资背景基金,其中重庆与合肥依托当地高校资源,将助力新声补强研发团队,强化创新能力;中山则借助大湾区优势,推动企业产品出海及市场拓展。

乐橘完成B++轮融资,昆仑资本独家投资

8月15日消息,上海乐橘科技有限公司(简称“乐橘”)宣布完成B++轮融资,本轮融资由中国石油集团旗下昆仑资本独家投资。本轮融资的完成标志着乐橘B轮系列融资圆满收官,为公司下一阶段战略发展注入强劲动能。此前乐橘曾获中国石化、万华化学和高瓴创投等机构投资。

乐橘表示,本轮融资资金将聚焦乐橘核心战略,驱动产业链绿色智能升级。包含扩大智能循环包装资产规模,优化运营体系,为客户提供更高效、低碳的包装循环服务;加强绿色材料的研发创新与规模化应用,提升资源利用效率,践行循环经济;加大AI方向的投资,聚焦感知技术的研发,重点构建工业无人车及物流无人化方案研发,配套智能装备机器人,实现复杂场景下方案规模化落地,推进物流无人化柔性变革。

融和元储完成超亿元B轮融资

融和元储于2023年8月12日宣布成功完成超过亿元的B轮战略融资,此轮融资由中集资本、永康产投和原信资本共同投资。

融和元储成立于2019年,总部位于上海临港,是国内首家运营电站的储能系统集成商。根据最新数据,融和元储截至2025年一季度的累计出货量已超过14GWh,并在多个储能系统出货榜单中连续四年跻身前十。其运营资产规模也已突破7.2GWh,现货交易策略平台的收益在全国同类项目中名列前五。

本轮融资后,融和元储将加大对储能产品和技术创新的投入,特别是在面向终端运营价值的能源数字化产品、大规模储能系统集成产品、工商业储能产品及绿电交通车载能源产品等领域。同时,融和元储也将关注新型储能技术的发展及其适配应用场景。

“闪魂”完成数亿元人民币首轮融资

近日,成立仅一年多时间的新一代文创品牌“闪魂ShiningSoul”隶属的上海真友趣文化科技有限公司(以下简称闪魂)正式宣布完成数亿元人民币首轮融资。本轮融资由高瓴创投领投,高榕创投、凯辉基金跟投。闪魂由姚记科技董事长姚朔斌和卡牌行业老兵盛川联合创立,由盛川担任公司CEO。

2023年成立的闪魂依托于清晰、高效且环环相扣的战略布局,在短短一年多时间完成了从奠基到引爆的跨越式发展,成功发行一系列重磅 IP 卡牌。其中《第五人格》、《原神-七圣召唤》、《重返未来:1999》更是成为现象级爆品,推动公司在 2024 至 2025 年实现了指数级增长。闪魂以惊人的速度,成为卡牌浪潮中最不容忽视的后发引领者。

# 线索爆料 # rzcj@thecapital.com.cn

融中官方粉丝群

在这里,你可以获取丰富的股权投资行业资讯、热点报道;前沿行业报告、重点课题研究、最新业内动态。链接资本,连接市场,联结资源,共同打造创投交流新平台、合作共赢朋友圈。

END

开白/线上咨询:irongzhong

媒体合作:010-84464881

商务合作:010-84467811

2025-08-09

·融中财经

导读

THECAPITAL

聚焦创投圈募资、投融资最新情报

本文3334字,约4.8分钟

来源 | 融中财经

(ID:thecapital)

300亿央企母基金正式落地

近日,诚通科创投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)完成备案,标志着这只首批央企创投母基金从筹备阶段进入实质性投资运作新周期。作为首批中央企业创投母基金,诚通科创投资基金规划总规模300亿元,首期规模100亿元,由中国诚通牵头,联合中国石化、中国航油及北京市海淀区政府共同出资设立,形成“央企资本+产业龙头+地方资源”的多元协同架构。该母基金旨在发挥投早、投小、投长期、投硬科技的先行示范作用,充分运用母子基金放大投资功能,致力打造战略性新兴产业“孵化器”和科技成果转化“助推器”。

100亿元,安徽人保基金落地合肥

近日,安徽省投资集团旗下高新投公司在管安徽省“三重一创”产业发展二期基金,联合合肥建投、黄山建投出资20亿元,招引中国人保旗下险资公司出资80亿元,设立人保现代化产业股权投资基金(安徽)合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽人保基金”),基金规模100亿元,落户中安创谷科技园“科大硅谷”风投创投街区。

1月7日,《国务院办公厅关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》(国办发〔2025〕1号)发布,明确要求政府投资基金要发挥作为长期资本、耐心资本的跨周期和逆周期调节作用,积极引导全国社会保障基金、保险资金等长期资本出资。安徽省发改委、省财政厅、省金融局按照省政府研究省新兴产业引导基金运营工作专题会议精神,积极指导省投资集团落实决策部署意见,与中国人保旗下险资公司合作设立安徽人保基金,围绕完善现代化产业体系,培育壮大新兴产业、布局建设未来产业,投资成长性产业项目。

45亿元,信宸资本完成新一期人民币并购基金募资

8月6日,信宸资本(中信资本控股有限公司旗下的私募股权投资业务)宣布,已成功完成总规模超45亿元的新一期人民币并购基金的募集。此次募集完成后,信宸资本管理的资产总额达95.9亿美元。

新一期人民币并购基金汇聚了政府引导基金、保险资金、母基金、券商及企业等多元化投资人,其中市场化运作的机构投资人占据绝对主力。该基金落地于国家级经济技术开发区苏州工业园区,未来将依托长三角地区产业集群优势,推动资本与产业的紧密结合。据悉,该基金将协同今年初完成募集的、规模达45亿元人民币的宸曦共赢基金,延续以控股型并购为核心的投资策略,同时持续关注信宸资本被投企业生态圈内高成长企业的投资机会。

广西将设人工智能产业基金,规模不低于100亿

8月8日,为加快推动人工智能高质量发展,广西政府投资基金将组建认缴总规模不低于100亿元的广西人工智能产业基金,进一步发挥政府投资基金在人工智能赋能千行百业中的引导和撬动作用。

根据广西政府投资基金管理办公室近日出台的《广西政府投资基金赋能“人工智能+”若干措施》,广西将组建认缴总规模不低于100亿元的广西人工智能产业基金,同步推动设立骨干企业数智化转型升级基金、科创与产业投资基金、专项并购基金三大类功能基金。对于以人工智能产业为主要投资方向的基金,如以投资种子期、初创期、成长期的科技型、创新型企业为主,自治区本级财政出资到单支子基金的比例上限将提高至50%,多级财政共同出资比例合计上限将提高至70%。在符合相关条件的情况下,广西政府投资引导基金最高将按门槛收益率100%让利给基金管理人和其他出资人。

南宁市人工智能创新合作发展投资基金成立

8月8日,近日,南宁市人工智能创新合作发展投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为南宁投资引导基金有限责任公司,出资额50亿人民币,经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示,该基金由南宁财金资本运营管理有限公司、南宁朱槿资本运营集团有限责任公司、南宁投资引导基金有限责任公司共同出资。

杭州上城区落地一支S基金

8月6日,经中国证券投资基金业协会备案,由浙江省创新投资集团、浙股集团发起,上城区参与的首支区域性股权市场S基金--浙江战兴产业接力基金正式设立并落地上城。基金由省、市、区县三级国资及上市公司共同出资,其中,上城资本集团出资15%,基金目标规模50亿元,首期5亿元。

强脑科技据悉以超13亿美元的估值寻求IPO前融资

强脑科技正洽谈以超过13亿美元的估值筹集资金,之后可能在香港或中国内地进行首次公开募股(IPO)。知情人士称,由哈佛校友韩璧丞于2015年创立的这间公司,正在洽谈获得约1亿美元的IPO前融资。知情人士表示,这家初创公司已开始准备上市文件,但尚未确定上市地点或其他细节。有关融资和IPO的讨论仍充满变数中,具体细节可能会根据市场情况而变化。该初创企业的代表尚未回应置评请求。

帕西尼4个月融资10亿,京东战略领投

近日,触觉感知与具身智能企业帕西尼感知科技完成新一轮A系列融资,本轮由京东战略领投,浦耀信晔、宏兆基金、张科垚坤、上市公司新国都、北京昌平先进能源制造产业直投基金、财鑫资本、复琢投资跟投,老股东湖南财信产业基金、钧犀资本、TCL创投、毅达资本持续加码。

帕西尼在短短4个月内,已狂揽10亿元,刷新了全球相关领域的融资规模与融资速度。除众多著名财务投资机构纷纷看好外,帕西尼在国内多领域头部产业方的聚力尤为值得关注:继接连获得比亚迪、北汽、上汽、新奥集团、TCL、商汤、新国都等国内知名产业资本青睐。

灵心巧手完成数亿元天使轮融资,蚂蚁集团领投

8月7日,全球高自由度灵巧手领军企业灵心巧手正式完成数亿元天使轮融资,本轮融资由蚂蚁集团领投,中金资本、首发展创投、上海半导体装备基金、澄凯基金、德同资本、可可资本跟投,老股东红杉中国种子基金继续加注,本轮融资将用于公司的技术储备提升和具身智能数据采集场建设,加速灵巧手的落地应用实际进程。

明慧医药完成1.31亿美元Pre-IPO轮融资

8月8日,明慧医药近日宣布完成1.31亿美元Pre-IPO轮融资。本轮融资由国际知名医疗健康投资机构奥博资本(OrbiMed)领投,启明创投(Qiming Venture Partners)联合领投,现有股东泰福资本(TF Capital)持续支持。同时,公司还引入了包括博远资本(BioTrack Capital)、五源资本(5Y Capital)、时真资本(New Day Fund)和君熠投资(Wider Link Enterprise Investment Limited)在内的多家优质机构投资者。OrbiMed与启明创投的代表将加入公司董事会。

本轮融资将主要用于加速公司临床阶段核心项目的推进,重点支持PD-1/VEGF双特异性抗体及其抗体偶联药物(ADC)的联合治疗开发策略,同时也将用于外用JAK抑制剂在中国的上市准备及商业化进程。

医美企业“上海摩漾生物”完成新一轮数亿元融资

近日,上海摩漾生物科技有限公司宣布成功完成新一轮数亿元融资。本轮融资吸引了国内某知名头部基金、华盖资本、蓝驰创投等知名投资机构的加入,为摩漾生物在再生生物材料领域的持续深耕注入了强大动力,加速推进优法兰™魔法CC针等核心产品的商业布局,在生产、销售、品牌建设等各方面都提供了坚实的助力,为企业的研发创新和市场扩张、全球布局提供强劲资金支持。

据悉,本次融资资金将主要用于进一步扩充营销团队,提升全球市场覆盖率,同步加速下一代产品的研发进程,推动摩漾生物在再生医美领域的产业化布局,助力其朝着成为医美行业“再生医美领域领导企业”的目标全速迈进。

固态电池企业「欣界能源」完成数亿元A轮融资

8月7日,欣界能源正式完成了数亿元A轮融资。本轮融资由招银国际资本,深圳资本集团旗下的远致储能基金和达晨财智联合领投,珠海科技集团跟投,老股东峰和资本、客户亿航智能、产业链伙伴海目星加码复投。资金主要用于产线扩增、团队建设、核心技术迭代及市场应用拓展等。

剂泰科技完成4亿元D轮融资,以AI创新解决纳米递送难题

8月4日,AI纳米递送创新的领跑者剂泰科技近期已完成D轮融资,本轮融资募资总额为4亿元人民币,由北京市医药健康产业投资基金和大兴区产业投资基金联合领投。融资资金将加速剂泰科技多个战略重点的推进,包括平台自动化升级、自研产品管线推进、深化国际战略合作及高端人才引进。近日,在中关村(大兴)细胞基因治疗产业园举行OpenCGT平台揭牌暨D轮融资发布会。

彼得・蒂尔支持的加密货币公司Bullish拟通过IPO融资6.29亿美元

加密货币交易所Bullish计划进行首次公开募股(IPO),目标估值超过40亿美元。在周一提交的监管文件中,该公司表示将发行2030万股股票,发行价区间为每股28至31美元,募资额最高可达6.293亿美元。此外,承销商在招股说明书发布后30天内可额外购买304.5万股股票。Bullish补充称,计划“在本注册声明生效后尽快”启动IPO。

# 线索爆料 # rzcj@thecapital.com.cn

融中官方粉丝群

在这里,你可以获取丰富的股权投资行业资讯、热点报道;前沿行业报告、重点课题研究、最新业内动态。链接资本,连接市场,联结资源,共同打造创投交流新平台、合作共赢朋友圈。

END

开白/线上咨询:irongzhong

媒体合作:010-84464881

商务合作:010-84467811

并购

2025-08-04

·贝壳社

剂泰科技近期已完成D轮融资。本轮融资募资总额为4亿元人民币,由北京市医药健康产业投资基金和大兴区产业投资基金联合领投。融资资金将加速剂泰科技多个战略重点的推进,包括平台自动化升级、自研产品管线推进、深化国际战略合作及高端人才引进。

剂泰科技联合创始人兼CEO赖才达为贝壳学社五期校友;剂泰科技联合创始人兼COO王文首为贝壳学社六期校友。

AI纳米递送创新的领跑者剂泰科技于8月1日在中关村(大兴)细胞基因治疗产业园举行OpenCGT平台揭牌暨D轮融资发布会。

顺禧管理公司董事长、总经理任鹏,北京大兴区投资集团有限公司党委书记、董事长李明、中粮大悦城控股集团北方大区纪委书记李锴,中金资本副总经理黄瀚涛,锐正基因创始人、董事长兼CEO王永忠博士及剂泰科技联合创始人兼CEO赖才达博士,与到场领导与嘉宾共同见证了剂泰科技发展的里程碑时刻。

左:剂泰科技联合创始人兼CEO赖才达博士 右:顺禧管理公司董事长、总经理任鹏

北京市医药健康产业投资基金(简称“北京市医药健康基金”)是经北京市政府批准成立的八支产业基金之一,重点投向创新药、创新医疗器械等重点产业领域,以及细胞与基因治疗、数字医疗等新兴产业领域,旨在为北京发展新质生产力注入新的强劲动力。

顺禧管理公司董事长、总经理任鹏先生表示:“医药健康是北京创新发展和培育新质生产力的关键。随着北京市加快推动人工智能+医药健康创新发展行动计划近期出台,北京市以前瞻性的战略眼光,将AI+医药健康深度融合,以智能技术赋能产业升级,以创新生态引领高质量发展,为生物医药领域的新质生产力培育提供北京方案。北京设立了总规模200亿元医药健康产业投资基金,重点布局创新药、创新医疗器械、细胞与基因治疗、数字医疗等前沿领域。剂泰科技OpenCGT平台填补了高端制剂与递送系统产业转化的关键空白,助力北京打造国际CGT产业创新高地,期待剂泰科技树立AI制药新标杆。”

北京大兴区投资集团有限公司党委书记、董事长李明表示:“作为首都的新国门,大兴区始终坚定不移将生物医药产业作为高质量发展的核心赛道,全力打响中国药谷品牌。剂泰科技赋能的OpenCGT平台落地,不仅将加速原创新成果转化,更将吸引全球顶尖人才、技术、资本汇聚大兴,进一步提升我们在CGT领域的国际竞争力。”

中金资本副总经理黄瀚涛表示:“非常感谢北京市领导、各委办局、顺禧管理公司及大兴区在政策、资金、人才和产业空间上给予剂泰实打实的支持,我们也非常认可剂泰科技两年来的显著进步。中金资本作为老股东将在研发合作、人才储备、临床开发、资本市场等多方面持续赋能,长期陪伴剂泰引领AI+药物递送的革命浪潮与中国的递送技术创新,赋能中国乃至全球合作伙伴药物研发的突破。”

剂泰科技联合创始人兼CEO赖才达博士表示:“感谢北京市各级领导、投资人和产业合作伙伴对剂泰的长期信任与支持。以AI创新解决纳米递送难题是剂泰科技的使命,也是我们对各界领导和伙伴的承诺。我们将不断推进自主研发的创新进程,为CGT产业高质量发展提供中国递送方案。”

剂泰科技成为北京生物医药产业OpenCGT平台支柱企业

细胞与基因治疗(CGT)是继小分子药物、抗体药物后,第三代药物创新的主赛道。2024年北京市科委、中关村管委会等5部门联合发布《北京市加快细胞与基因治疗产业创新发展三年行动方案》,并明确“2027年北京市将培育CGT领域前沿技术20家以上,加速形成具有国际影响力的细胞与基因治疗产业集群。

此次揭牌的剂泰科技OpenCGT技术平台旨在聚焦精准药物递送的行业痛点,降低开发门槛与成本,孵化并赋能突破性CGT疗法的研发及临床转化,助力北京打造生命健康产业“新引擎”。

依托AI纳米递送技术创新,剂泰科技OpenCGT平台旨在打通北京市优质院校科研力量、大型三甲医院资源、CGT创新药企研发全链路。平台已正式启动首个项目,赋能锐正基因开发基于mRNA-LNP的肝靶向CRISPER基因编辑疗法。

锐正基因专注于开发基于LNP和其他非病毒载体的体内基因编辑技术和产品,建立了全球首个经临床验证的产业级、端到端体内基因编辑技术平台,其中新型碱基编辑器ARTbase-A1™ 已经获得中美专利授权。

关于剂泰医药

AI纳米递送,开启健康未来。剂泰科技是一家人工智能(AI)驱动纳米材料创新的生物科技公司,专注于利用靶向药物递送和发现技术,帮助生命体战胜疾病和衰老,重获健康和活力。

公司由美国工程院院士陈红敏博士以及MIT科学家赖才达博士、王文首博士联合创立,成功自主开发了AI纳米基座大模型及三大核心解决方案:AiLNP(AI核酸递送系统设计平台)、AiRNA(AI mRNA序列设计平台)、AiTEM(AI小分子制剂设计平台)。

公司已具备实现肝脏、肺部、肌肉和免疫细胞等关键组织和细胞的脂质纳米颗粒(LNP)精准靶向递送能力,在多器官、多组织靶向递送难题上取得突破性进展,为肿瘤、代谢系统疾病、自体免疫性疾病、神经系统退行性疾病等提供成药机会,也在器官水平上为生命体抵抗衰老提供可能。

往

期

推

荐

1

医健企业前沿动态

2

医健行业BD/出海/投融资洞察

_

_

_

*声明:本文仅用于分享,不构成任何投资建议,且非治疗方案推荐

细胞疗法核酸药物基因疗法高管变更上市批准

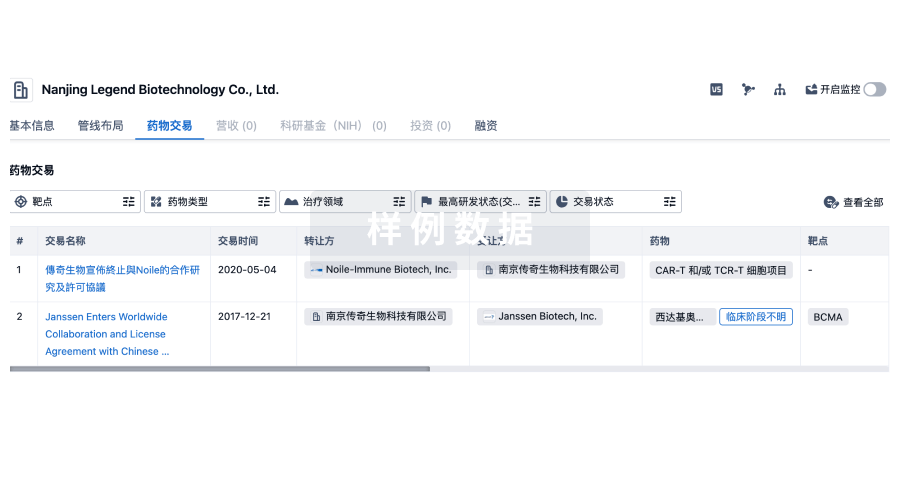

100 项与 CICC Investment Group Co., Ltd. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

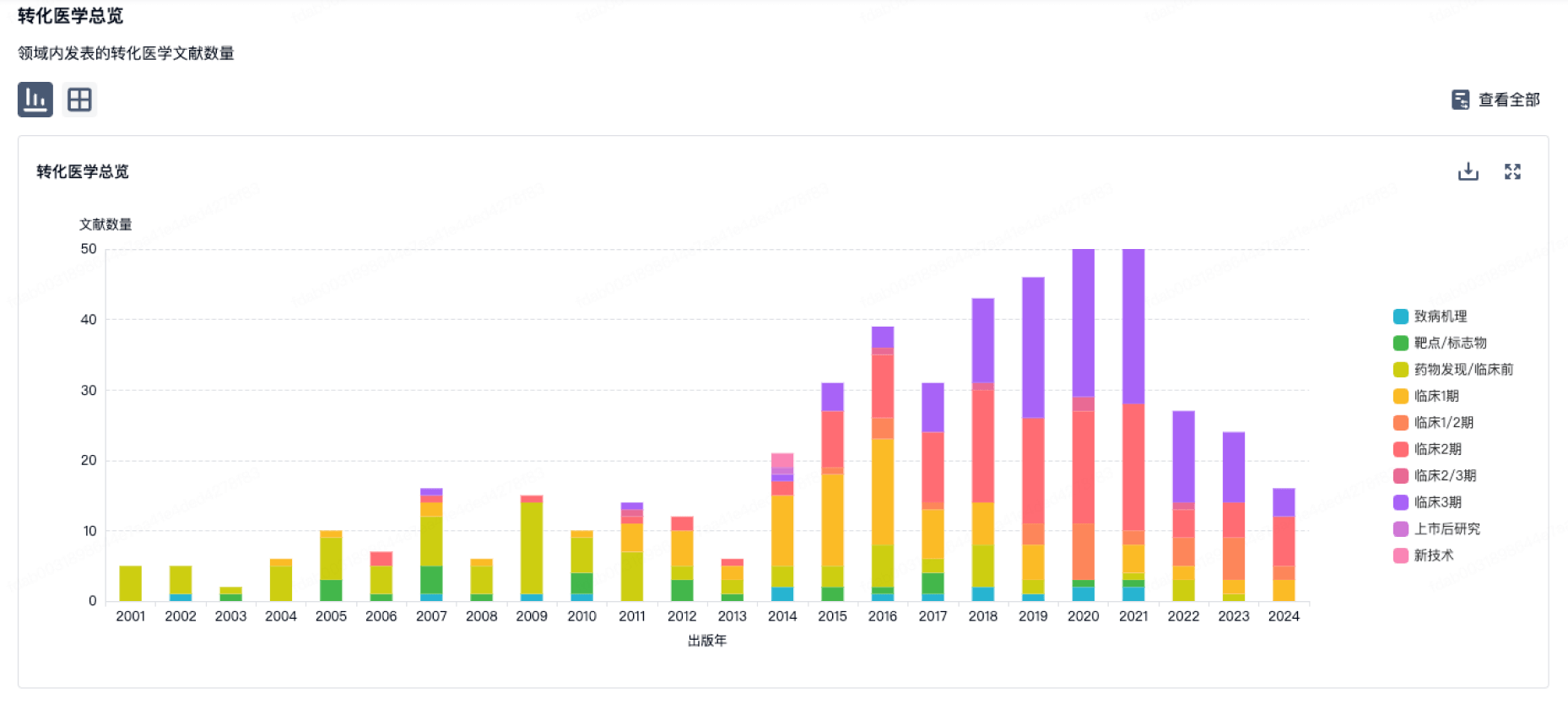

100 项与 CICC Investment Group Co., Ltd. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

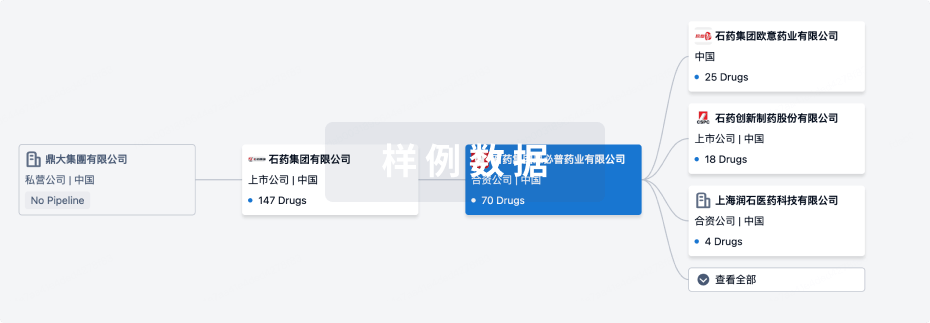

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年11月04日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

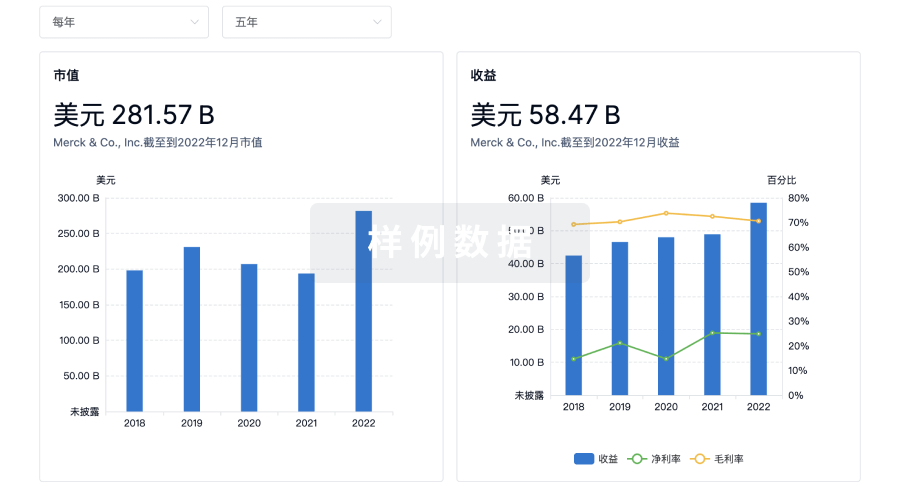

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

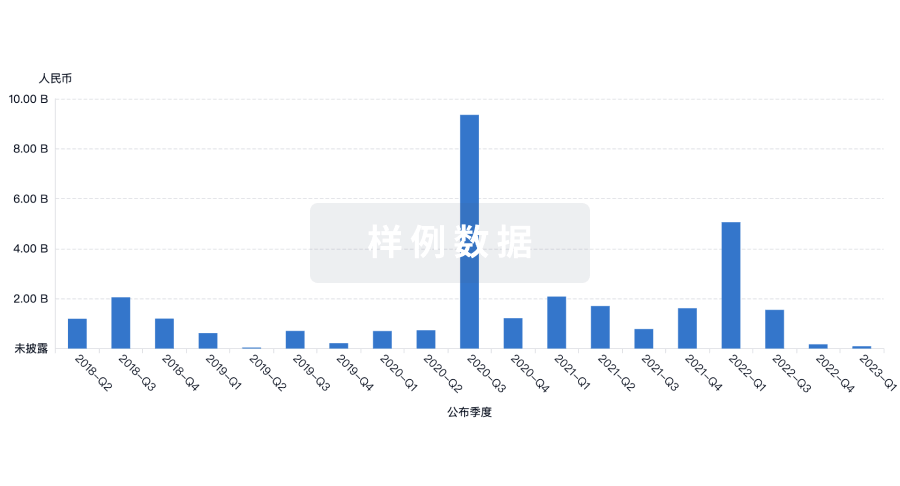

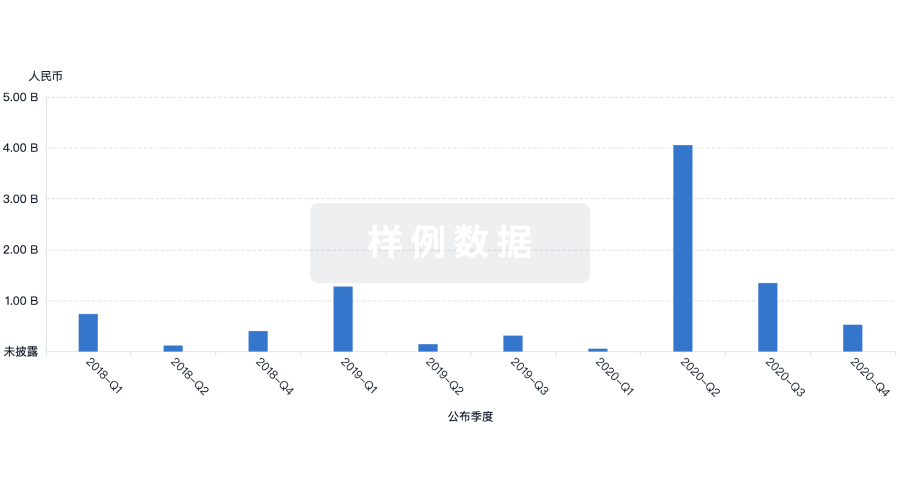

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用