预约演示

更新于:2025-08-29

Shaanxi Juzi Biotechnology Co., Ltd.

更新于:2025-08-29

概览

关联

100 项与 陕西巨子生物技术有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 陕西巨子生物技术有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

55

项与 陕西巨子生物技术有限公司 相关的新闻(医药)2025-08-01

以下文章来源于安徽省科创投资有限公司/安徽国控投资有限公司公众号科创汇投,作者张达今年的政府工作报告中,明确提出“建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,并将生物制造列在未来产业之首,其重要性可见一斑。全球合成生物产业正处在加速发展期,合成生物产业链环环相扣,产业链上游聚焦于底层使能技术开发,中游提供赋能型技术平台,下游为各垂直行业带来的创新应用产品。近年来,相关政策对于合成生物产业的支持力度不断加大,各主要省份均在加紧布局合成生物产业集群,高校和科研院所的创新研发也呈现多点开花的态势,科技与产业的结合吸引了国际及国内资本对于合成生物赛道的关注,而资本的注入正不断加速技术从实验室走向市场的进程,为中国相关产业实现跨越式升级提供契机。安徽省已明确将合成生物作为重点发展的未来产业,并设立了生物制造未来产业先导区,本篇报告作为系列研究之一,旨在对合成生物产业总体概况进行研究。一、合成生物学概况合成生物学(Synthetic Biology)是一门汇集生物学、基因组学、工程学和信息学等多种学科的交叉学科,其利用工程化设计理念,从基因层面对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成,构建基于人工基因线路的定制化细胞,实现目标化合物、药物或功能材料等大规模生产与应用。合成生物被誉为是继“DNA双螺旋结构”和“基因组技术”之后的第三次生命科学革命,推动物质供给从自然界提取向合成生物制造转型,为下一代生物制造与未来生物经济跨越式发展提供核心驱动力。1980年,Barbara Hobom开始使用“合成生物学”这一概念来表述基因重组技术。20世纪末,基因合成技术、基因测序技术等的不断成熟,为合成生物学的发展奠定了实质性的、全面的物质基础。合成生物在进入21世纪后发展迅猛,2004年美国MIT出版的《技术评论》就把合成生物选为将改变世界的十大技术之一;2013年国际著名咨询机构McKinsey(麦肯锡)将合成生物评为能够引起人类生活以及全球经济发生革命性进展的颠覆性科技。我国合成生物学研究依托相关高校和科研院所形成了北京、上海、天津、深圳等各具特色的研究区域。近年来,合成生物的底层技术与关键核心技术研发不断取得突破,新产品开发速度、过程工艺的低碳环保与规模放大水平大幅度提升,以生物医药、生物基材料与生物基化学品等为代表的新兴产业快速兴起,推动合成生物产业链快速发展。合成生物学从早期“造物致知”(理论基础)到当前“造物致用”(应用示范)体现从技术理论到产业化应用的科学发展规律。据McKinsey(麦肯锡)统计,生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品,并在继续拓展边界、快速成长,未来对医药、化工、能源、环保、食品、农业等行业带来巨大影响。预计到2025年,合成生物与生物制造的经济影响将达到1000亿美元。根据美国经济分析局的研究显示,合成生物学可能影响的行业占美国GDP的21%(约25.4万亿美元)。图1 合成生物可能影响的产业资料来源:美国经济分析局二、合成生物产业链分析合成生物产业生态覆盖面庞大,多元化技术及其产业已具有相当的市场规模,将合成生物产业按照产业链上中下游分类。图2 合成生物产业链概览资料来源:《中国合成生物学产业白皮书2024》、安徽省科创投资上游为使能技术,主要围绕设计-构建-测试-学习(DBTL)展开,包括DNA元件、DNA合成、测序与组学、数据库与AI机器学习以及微流控、高通量与自动化设备等,关注底层技术颠覆及提效降本。我国在设计和构建环节快速追赶,其中DNA合成、基因编辑及DNA测序方面已经做到与海外同步,国内代表性企业包括华大基因、金斯瑞、中合基因等。但在测试和学习环节仍然与国外存在较大的差距,仍处于行业发展早期。中游是对生物系统及生物体设计、开发的技术平台,核心技术为路径开发,包括菌株鉴定与筛选、菌株构建、基因编辑等的服务平台和中试工艺平台等,注重技术路线的选择以及技术路线/平台的高效可行,潜在具备CRO属性。海外领先企业在体内/体外工程转化平台上均已形成成熟商业模式,已出现以Ginkgo Bioworks为代表的“全能选手”。国内代表企业如恩和生物,其通过利用高通量湿实验平台(Bio-foundry),结合生物信息计算和机器学习建立从生物设计到中试生产的技术平台,为个护、制药、农业、食品与营养等多种领域提供技术解决方案。下游是应用产品落地,涵盖生物医药、农业、食品与营养、消费个护、化工材料和能源等细分领域,核心技术在于大规模生产的成本控制和商业化放量。当前,我国合成生物已具备产业化的基础条件,产业培育进展显著并初具规模。下游应用产品端涌现了一批如邦耀生物、金达威、凯赛生物、华恒生物、微构工场等合成生物代表企业。三、合成生物产业重点领域概况(一)产业重点领域合成生物产业受益于基因测序、合成以及基因编辑等领域的快速发展,逐渐形成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL)循环为核心的研发模式,以宿主设计与基因路线优化和中试平台服务等为主的产业链中游,以及发酵、生物催化和纯化工艺为主导的下游产品放大生产模式。上游使能技术繁多,各企业通常聚焦某一技术领域如DNA测序、DNA合成、基因编辑工具、微流控/高通量设备等。国内中游平台赋能型企业尚处商业模式的早期阶段,主要以产业链上游企业开展产业链中游业务的模式开展,市场规模相对较小。出于知识产权与商业机密保护等因素,国内领先企业已布局依靠上游使能技术贯穿菌株设计构建、中试、规模放大的中下游全链条研发与产业化模式。鉴于当前上中游技术的成熟度和商业运作模式现状以及下游产品应用规模的增长态势,下游应用层面的产品类公司依然是产业链的核心环节,重点关注生物医药、化工材料、食品营养保健、个护消费、农业技术等细分领域。(二)产业细分赛道概况1、生物医药生物医药是当前合成生物应用最广泛的应用领域之一。合成生物在生物医药领域应用主要包括药物及其中间体的绿色生物合成和以新型抗体、基因与细胞治疗(CGT)为代表的创新疗法。化学药物/天然产物及其中间体的生产正在由传统的化学合成和生物提取向更高效低碳的酶法工艺和细胞工厂过渡。通过合成生物技术设计新的生化反应和代谢通路,实现药物及其中间体的低碳环保、绿色生物合成。近年来,合成生物技术在西格列汀、胞磷胆碱钠、红景天苷、紫杉醇、大麻素、新型抗生素、激素等产品展现替代药物传统化学合成或替代传统天然产物提取的潜力。弈柯莱生物和通化东宝合作的中国首个使用合成生物技术的西格列汀仿制药获批,成为国内化学药物生物合成工艺替代的标志性事件。川宁生物主要产品硫氰酸红霉素、青霉素类中间体、头孢类中间体等均通过生物发酵法生产。随着基因编辑、载体递送、干细胞、RNA设计合成等前沿技术的发展,合成生物技术助力以抗体类药物、细胞与基因治疗(CGT)为代表的创新药物不断涌现,在实体瘤、自身免疫性疾病、遗传缺陷性疾病、疫苗等领域提供更加有效的防治方案。中国本土创新药企在资本市场上也受到跨国企业青睐,近年来中国创新药企通过License-out(对外授权)实现历史性突破。2025年5月三生制药PD1/VEGF双抗药物SSGJ-707中国外权益授权给辉瑞制药,以首付款12.50亿美元(7月24日最终生效协议追加首付款1.5亿美元将中国内地商业化权益也打包出售),48亿美元里程碑付款以及双位数百分比的销售分成刷新纪录。邦耀生物依托于基因编辑技术创新平台打造造血干细胞和CAR-T创新疗法,治疗β-地中海贫血药物BRL-101进入关键性临床II期研究,有望成为国内首款地贫CGT上市产品;通用CAR-T治疗自身免疫性疾病药物BRL-303在国际上首次报道异体通用型CAR-T在治疗自身免疫疾病中获得突破,获评2024年度“中国科学十大进展”。嘉晨西海专注于自复制srRNA和常规RNA治疗药物和疫苗开发,通过体外转录工序实现快速、低成本mRNA的大规模制备,多款产品已进入临床开发阶段,研发管线涵盖肿瘤免疫治疗、传染病疫苗等。2、化工材料与传统化工相比,以合成生物为核心的生物化工具有原料可再生、过程清洁高效、低碳环保等特征,从根本上改变化工材料等传统制造产业高度依赖化石原料和高污染、高排放生产模式。合成生物在化工材料领域的应用主要包含大宗化学品和生物基材料等品类。当前合成生物相关研发企业在戊二胺、己二胺、丁二酸、己二酸、羟基脂肪酸酯(PHA)、聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、呋喃二甲酸(FDCA)等产品上加速降低规模化生产成本并积极拓展应用场景,未来市场有望打开并进一步抢占传统化工市场份额。在大宗化学品领域,合成生物法可合成的大宗化学品主要是有机酸类、有机醇类和氨基酸类及其衍生物等,在整体基础化学品中的占比有限,未来提升空间大。由于化工领域对降低成本的诉求强烈,关注合成生物技术在成本、低碳环保上的优势,在一些细分领域已经完全替代传统化工,其中杜邦公司以生物发酵法制造1,3-丙二醇,华恒生物以厌氧发酵法生产L-丙氨酸以及凯赛生物长链二元酸生物合成均以成本优势快速占领市场份额。在生物基材料领域,关注新型生物基材料在场景应用中的替代与创新拓展、以及传统化工聚合物材料中间体/单体的低碳环保、低成本生物合成。合成生物在高性能材料上的应用在多种场景中具备商业化潜力,但多数仍处于初期研发阶段。以PHA为代表的新型生物基聚合材料可通过天然微生物代谢途径合成,其性质类似热塑性塑料且兼具环保可生物降解。虽然部分PHA类型其材料性质已展现出媲美当前主流的石油基聚合材料的优点,但PHA的相对较高的生产成本阻碍了其商业化进程。PHA研发代表企业有蓝晶微生物和微构工场,其中微构工场和上市公司恒鑫生活合作开发PHA淋膜纸制产品应用于消费级包装材料。以重组蛛丝蛋白为代表的纤维蛋白类材料,具有强机械性能或生物相容性,在航空航天、特种服饰、医用材料等领域具备应用前景,但产品商业化仍处于早期,技术和成本均有待进一步突破。合成生物成功替代传统制造超过10亿元销售额的产品目前屈指可数,对传统化工产品还没有形成规模性的替代。随着合成生物技术的进步和产业化发展,合成生物必将在化工领域突破更多的大体量产品。3、食品营养保健食品营养保健领域是合成生物最广泛的应用场景之一,有望成为未来增速最快的合成生物应用赛道。具体产品涉及品种多,重点产品包括维生素、氨基酸类、卟啉类、乳清蛋白、天然色素、母乳低聚糖(HMOs)、新型甜味剂、新型食品营养添加剂等。合成生物在食品营养保健的一个方向是应用合成生物技术替代传统生产方式。全球食品营养原料巨头帝斯曼是从化学合成成功转型生物合成的龙头公司,其超过50%的食品营养原料收入为生物基产品。国内上市企业嘉必优采用微生物发酵法生产花生四烯酸(ARA)和二十二碳六烯酸(DHA)获得突破,替代传统从动物肝脏和鱼油中获取的方式。合成生物在食品营养应用的另一个方向是替代蛋白,即采用微生物发酵和细胞培养等非动物来源获得蛋白,但当前市场接受程度较低且产品成本高,目前处于商业化起步阶段。国内企业昌进生物采用合成生物技术生产乳清蛋白,可广泛应用于乳饮、奶油、奶酪、零食等终端市场,由于国内审批尚未开放,公司当前目标放在海外市场。国内对于采用合成生物技术生产的新型添加剂和营养剂持保守态度,申报流程较为繁琐且企业资金付出较大。同时食品添加剂生产菌种必须为已列入国家规定的菌种使用目录。严格的监管体系一方面为产品提供潜在的应用市场和准入保护,另一方面为新型产品研发增添不确定性。当前合成生物技术在食品营养保健领域开发新型产品活跃,但许多在研新品种尚处于研发向商业化转化阶段,正在积极寻求监管体系的突破和批准,拥有待培育的市场潜力,如NMN在食品保健用途上的场景应用扩展、包括Brazzein甜味蛋白在内的新型甜味剂等。4、个护消费在个护消费领域,合成生物主要开发思路为针对高价值产品开发兼具经济性和规模化的生物制造路线。通过改造微生物或生物催化来生产香料、保湿剂和活性成分等用于护肤品,合成生物技术生产透明质酸、胶原蛋白等重磅品种已经率先应用落地,以华熙生物、巨子生物和锦波生物等为代表的企业带动了中国功能性护肤市场的快速增长。从以玻尿酸和胶原蛋白为代表的生物活性成分的开发到角鲨烯和依克多因等新型组分应用,个护消费领域涉及品种多、潜在市场庞大。当前角鲨烯、视黄醇、胶原蛋白、麦角硫因、NMN、辅酶Q10、依克多因、熊果苷、烟酰胺等产品的生物合成路径已打通,生产成本有望进一步突破。相较于食品营养保健,个护消费领域法规限制相对宽松,落地进程有望加速。一方面以传统动植物提取物(如透明质酸传统从鸡冠中提取、角鲨烯从蓝鲸和鲨鱼肝中提取)或化学合成产品(如烟酰胺和视黄醇)为目标,其市场潜力清晰、功效明确,另一方面一些经科学验证的新品种(如NMN和依克多因)因具有商业化开拓潜力受到广泛关注,是目前合成生物在个护消费领域开发的主要方向。5、农业技术在农业技术领域,合成生物重点围绕改良培育优良动植物品种、开发环境友好的生物肥料和生物农药等应用于生物育种、植物营养、植物健康等细分赛道,合成生物在农业技术行业应用整体处于早期,其中部分生物育种、固氮等微生物肥料和微生物农药等已实现商业化。合成生物在生物育种方向能够助力培育抗逆性更强、更高产的作物。合成生物技术通过基因编辑为生物育种提供了更快速和精确的手段,通过精确修改作物的基因,使其具备抗病、抗虫、耐旱、耐盐碱等特性。光自养生物改造是合成生物技术在农业中的一项创新应用,运用包括基因编辑在内的合成生物技术对植物光合作用路径重构设计,提高光能利用效率,该技术具有巨大的潜在价值,但尚未实现商业化。国内企业先正达、隆平高科均有布局通过分子育种和基因编辑技术开发抗逆作物。在植物营养方向,合成生物技术通过改造微生物,使其能够合成和释放植物所需的营养物质,从而开发出环境友好型生物肥料,其中应用合成生物技术对固氮微生物的改造和开发是当前热点方向之一。大北农、轩凯生物均有开发基于合成生物学的微生物肥料和土壤修复产品。在植物健康方向,通过合成生物技术改造微生物或植物自身产生抗虫物质,开发对环境和人类更加安全友好的生物农药,从而减少化学农药的使用量和对环境的破坏。科诺生物通过基因改造提升苏云金芽孢杆菌杀虫性能,领先生物开发靶向特定害虫的RNA干扰(RNAi)生物农药。合成生物以更加低碳环保的方式在减少肥料使用、强化病害防控、提供作物抗性和生长效率等方面展现潜力。当前相对于以化学工业为主导的农业技术领域,合成生物在成本和作用效果等方面优势暂不明显,建议关注生物基(缓释)肥料、微生物菌肥、微生物源杀虫剂、植物源杀虫剂、噬菌体农药等在绿色/有机农业领域的场景应用。四、政策支持国家和省市政府高度关注和支持合成生物产业的发展,以合成生物技术赋能生物制造,通过政策、产业投资与技术创新推动生物制造高效可持续发展。国家发改委《“十四五”生物经济发展规划》明确提出,要大力发展生物制造,推动生物基材料、生物能源、生物医药、生态环保等领域的突破性发展。今年的《政府工作报告》提出,培育壮大新兴产业、未来产业。其中,特别指出要培育生物制造等未来产业。根据不完全统计,除港澳台地区外,我国已有28个省、自治区或直辖市在相关政策中明确提出支持合成生物/生物制造产业发展。安徽省把合成生物作为未来产业发展,并设立产业先导区。2024年11月23日,安徽省政府办公厅发布《安徽省未来产业发展行动方案》,明确提出加快合成生物等技术突破与产业化,在企业培育、产业布局、场景应用、产业先导集聚等方面提供指引与行动措施。2025年安徽省政府工作报告提出,加快培育生物医药产业,加快合成生物等领域技术突破和产业化,加强生物基材料等推广应用。表1 近年国家和安徽重要政策梳理五、总结在政策支持和技术进步的双重驱动下,合成生物产业迎来历史发展新机遇,知名投资机构、创新研发企业纷纷进入合成生物产业赛道。我们认为,当前合成生物应用层面的产品类公司依然是产业重点环节,优秀的合成生物学企业往往是某一领域的“单项冠军”,具有“小而美”的特征,通常单个产品市场规模并不大,新产品在应用场景拓展的潜力决定其市场规模和空间。相关企业在项目筛选上应关注选品逻辑和产能放大能力,以及相关技术突破和应用场景拓展带来的市场变革。平台型投资机构可以资本为纽带,助力合成生物企业挖掘场景需求,通过下游场景需求优化驱动合成生物企业的选品和应用。建议重点关注下游产业链产品类潜在头部创新研发企业,关注企业核心竞争力和产业化赋能能力以及由此在技术和成本上具备的竞争优势。参考资料:1.波士顿咨询、上海合成生物学创新中心与B Capital《中国合成生物学产业白皮书2024》2.招商银行研究院《生物制造系列报告①把握合成生物发展趋势,聚焦产业链上下游突破》3.中信证券《生物制造-新质一极,上领下举》4.中信证券《新材料行业合成生物学专题报告一:拥抱合成生物学产业化加速阶段的成长高确定性》END

医药出海核酸药物

2025-07-03

·生物谷

各位读者朋友们,考考大家:人体最大的器官是什么?不是心脏,也不是大脑,而是我们时刻包裹着身体的——皮肤!说起皮肤,相信每个人的“朋友圈”里,总有那么一两位让人羡慕的“天选之子/女”:皮肤光滑、不长痘、没有闭口、不易过敏。每每自己遭遇皮肤困扰时,那份羡慕之情真是“隔着屏幕都能溢出来”......然而,现实是残酷的。皮肤问题可不止这么“轻飘飘”。各式各样的皮肤问题,正普遍困扰着全球绝大多数人——从婴幼儿时期的红疹、炎症,到青春期的痘痘以及磕碰后留下的瘢痕、色素沉淀,敏感性皮肤、光电术后屏障受损再到压力环境下高发的银屑病、特异性皮炎、甚至一些单听名字可能都不会跟皮肤疾病关联起来的血管瘤等等。那么,皮肤问题到底有多普遍?有多严重?在2025年5月27日刚刚闭幕的第78届世界公共卫生大会上,世界卫生组织(WHO)成员国审议通过了将“皮肤病列为全球公共卫生重点事项”的决议。这项决定,正是基于皮肤病影响人群之广,以及皮肤疾病对身体健康影响程度之深。图:“皮肤病列为全球公共卫生重点事项”决议每10人中就有6人罹患皮肤病!皮肤科权威期刊最新研究显示[1]:全球皮肤及皮下疾病年新发病例达46.9亿,疾病负担居各类疾病第7位,相当于每10人中6人患病。湿疹、痤疮、银屑病、感染性皮肤病及瘢痕是高发类型,而慢性皮肤疾病对生活质量的侵蚀尤为深远。以银屑病患者的生存现状为例:《中国银屑病疾病负担和患者生存质量调研》[2]揭示:焦虑抑郁已成为这类患者的“隐形共病”——过去一年,89%患者承受显著精神压力,中重度患者这一比例更是逼近99%,而主动寻求心理帮助的患者却寥寥无几。这组沉重的数据,无疑勾勒出了一个庞大的、在沉默中煎熬的群体。 图:《中国银屑病疾病负担和患者生存质量调研》由此可见,皮肤问题真的不只是“面子困扰”,更是一个涉及个人全身心健康、家庭成员情绪、社会问题等方面的重要议题。寻找有效的临床解决方案,很重要!很着急!最新研究:重组胶原蛋白临床应用效果显著近期,中华医学会第三十次皮肤性病学术年会(CSD2025)在长沙盛大召开,聚集了国内皮肤科临床专家、临床医师等专业从业者,以学术交流为目的促进皮肤科发展,同时,众多深耕皮肤疾病治疗的品牌也受邀参会。以重组胶原蛋白科研突破成果而被熟知的巨子生物也在受邀名单中。这次巨子生物带来了6篇学术壁报,这6篇报告都是全国皮肤科专家针对巨子生物旗下产品开展的最新临床研究成果,呈现了重组胶原蛋白在多种皮肤疾病治疗过程中的临床效果。一项题为《激光联合可预重组胶原蛋白修复敷料治疗婴幼儿血管瘤的临床研究》充分验证了重组胶原蛋白在局部创面治疗中的显著效果。 该项研究选取了2024年11月1日至2025年2月28日于柳州市妇幼保健院皮肤科确认为浅表型婴幼儿血管瘤的患儿,采用随机数字表法分为实验组与对照组。两组均接受595nm脉冲染料激光治疗,术后实验组外涂可预重组胶原蛋白修复敷料,对照组外涂夫西地酸乳膏,连续用药1个月。通过对比两组治疗有效率、不良反应发生率及类型(糜烂、溃疡等),评估重组胶原蛋白修复敷料的临床价值。研究结果显示可预重组胶原蛋白修复敷料可有效减轻激光术后组织损伤,术后糜烂、溃疡等严重不良反应发生率显著低于对照组(P≤0.05)。婴幼儿血管瘤是儿科常见的血管良性肿瘤,报告的发病率范围为2%至10%,属于高发病率疾病。治疗的疼痛感及治疗后的不良反应在一定程度上带给患儿不适感及家属的焦虑,更易在消退或治疗后遗留瘢痕。在这项临床研究中,研究者给出了结论:可减轻患儿术后不适,提升治疗安全性及家属满意度。相信这会为此类患儿及其家庭在治疗及恢复的过程中提供更安心的陪伴感,缓解家长在孩子生病过程中的焦虑与担心。重组胶原蛋白的临床应用极其广泛,在另一项针对可预重组胶原蛋白无菌敷料展开的临床研究中,研究者发现该产品有利于光电术后皮肤屏障功能修复。 研究将30例符合受试标准的受试者随机分为试验组和对照组各15例,均进行皮秒激光治疗,试验组给予重组胶原蛋白无菌敷料,对照组给予不含重组胶原蛋白成分的无菌敷料基质,治疗后即刻外敷敷料20min,第一周每天早上敷1次,第2周隔天早上敷1次,共观察14天;使用CK皮肤检测仪于术前、术后即刻、外敷敷料后、3d、7d、14d分别进行皮肤屏障指标检测,并记录创面结痂时间、痂皮脱落时间、创面完全愈合时间;受试者激光术后即刻、外敷敷料后及治疗后24h的疼痛评分;以及本次观察中发生的不良反应。研究结果表明可预重组胶原蛋白无菌敷料有利于皮肤屏障功能修复,在治疗后3天,试验组受试者皮肤屏障功能的关键指标即出现明显改善(P<0.05),如:● 经表皮水分流失率在外敷敷料后已出现改善,在治疗14天后,已经与对照组之间的差距逐渐拉大;● 角质层水分含量也在外敷敷料后与对照组之间呈现出明显的差距;● 皮肤红斑值及黑素值也在治疗7天后明显改善。此外,该项研究还表明了可预重组胶原蛋白无菌敷料可以明显缩短创面愈合时间,提升患者激光术后舒适度。试验组的结痂时间、痂皮脱落时间及创面完全愈合时间明显短于对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05),术后1天主观疼痛评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。 重组胶原蛋白的作用机制早已有专家共识重组胶原蛋白是基于胶原蛋白的特征和主要功能序列,利用现代生物工程技术,将人胶原天然序列或重新优化涉及的基因序列,导入各种宿主细胞中,经过培养、发酵、分离纯化等工艺产生具有人胶原蛋白特征的蛋白质。巨子生物首席技术官、西北大学生物医药研究院段志广教授在CSD大会巨子生物专题卫星会上强调了重组胶原蛋白的生物学功能正在推动皮肤科学、组织工程等众多领域的创新突破。关于重组胶原蛋白在皮肤科学中的应用,巨子生物早就联合国内知名专家们展开了深入的研究,并共同编写了《重组胶原蛋白在皮肤病与皮肤护理中的应用》专家共识,从科学研究的角度看,重组胶原蛋白优异特性及其在皮肤科学领域中的具体作用机制已基本明晰,如前所述的最新临床研究结论,也进一步验证了巨子生物重组胶原蛋白相关产品在各类皮肤问题临床治疗中确实有效,有利于患者恢复,具有临床应用价值。健康生活需要陪伴者其实,人的一生中会面临很多健康问题,这个问题的发生有概率性质的、有突发性的、也有被迫要面对的,甚至于很多疾病和问题往往会超出我们的认知。在漫长的生命体验过程中,不确定的问题不会消失,而在追求健康的过程中,行之有效的治疗方案和温暖陪伴的心理满足都很重要。正是在过去的十年里,在与皮炎湿疹对抗中,与众多深受各类皮肤问题困扰的用户打交道的过程中,可预品牌逐渐形成了对于生命健康、生活美好的深刻理解。所以,今年经过战略升级后的可预将视角从皮肤健康扩充到了生活中方方面面的健康小问题,希望寻找到更多行之有效的解决方案,满足每一个可能会产生的健康需求,给不确定的生活带来确定的价值。目前,全新的可预品牌已经规划了五大产品线,依托巨子生物20余年扎实的科研积累成为一个“一站式健康生活工具箱”,为有口腔溃疡的朋友、困扰于鼻炎的朋友、想要缓解疤痕的朋友……提供相应的产品,同时也继续为深受皮肤疾病困扰的朋友们提供优异的选择。小结很长一段时间里,社交平台很流行一个概念,叫“重新把自己养一遍”,这背后是成长过程中的遗憾和后知后觉。其实,全新的可预品牌很像那个要“重新把我们养一遍”的新朋友,把生活中被忽视的健康问题挖出来解决掉、把未来可能遇到的问题先考虑到,规划进“一站式健康生活工具箱”里,让我们在每一个健康问题发生时,不焦虑;也让每一个健康小问题,都成为不被忽视的重要项。参考文献:[1] Huai P, Xing P, Yang Y, Kong Y, Zhang F. Global burden of skin and subcutaneous diseases: an update from the Global Burden of Disease Study 2021. Br J Dermatol. 2025 May 19;192(6):1136-1138[2]中国银屑病疾病负担和患者生存质量调研.北京大学医药管理国际研究中心部分文字来源于网络,本文仅用于分享,转载请注明出处。若有侵权,请联系微信:bioonSir 删除或修改!精彩推荐:1、坐在地上,不扶任何东西你能站起来吗?最新25年随访研究:「地板坐立测试」能预测中老年男女因自然和心血管原因导致的过早死亡风险2、打耳洞也有代价?!研究揭示:穿耳洞后,其周围的微生物群落会发生显著变化,痤疮杆菌和表皮葡萄球菌开始竞争,或就导致了耳洞发“臭”3、「高蛋白低碳水」实则并不健康?最新研究:适度多吃蛋白质有益,但过度提升蛋白质比例(尤其替代碳水时)会加速衰老,显著缩短寿命4、原来「伟哥」还有别的妙用!研究表明:西地那非不仅可以抗癌,还可以治疗阿尔兹海默症等,可谓是“小小神药”5、每一口外卖、瓶装水都在伤肝、伤脑!多项研究:微塑料会影响血糖,损害多器官功能,引发肝中毒;且能侵入大脑,诱发帕金森病!点击下方「阅读原文」,前往生物谷官网查询更多生物相关资讯~

2025-07-03

·动脉网

医疗IPO市场热潮再起,迎来高光时刻。回溯过去半年,港股IPO钟声不断,而生物医药、医疗企业是其中的主力。2025年开年以来,多达39家医疗健康企业在港交所排队等待上市,展现出奔赴资本市场的强大热情与决心。在2025年上半年港股完成的IPO中,医疗健康企业以9家的数目独占鳌头,成为当之无愧的IPO数量之最行业。一位有着丰富的港股股权资本市场项目经验的券商从业者表示:“展望2025年下半年,医疗健康企业港股IPO,还会持续升温。”同时,A股科创板也重新为医疗企业敞开了IPO大门。科创板第五套上市标准的重启,禾元生物的IPO申请顺利过会,这一标志性事件犹如一颗火种,瞬间点燃了整个创新药行业的希望之火。有一级市场医疗投资人表示:“这是一级市场复苏的重要信号。”然而,将时间轴拉回到过去两年,彼时IPO政策经历了阶段性收紧,医疗健康领域也步入寒冬,资本市场中一、二级市场均呈现出一片萧条景象。国内众多生物医药企业面临着严峻的资金压力,不得不通过BD(商务拓展)合作的方式,提前将尚处于早期阶段的项目“卖青苗”以回笼资金,在寒冬中艰难蛰伏。如今,历经两年的蛰伏与磨砺,医疗健康IPO终于迎来了破晓的曙光。01港股IPO扎堆全球流动性改善为港股市场注入新活力,使其再度成为医疗健康企业的热门选择。随着国内创新药BD出海模式的日益成熟,港股市场的国际化优势与之高度契合,能够有效满足创新药企业拓展海外市场的融资需求。2025年上半年,港股一共迎来了9只医疗健康企业IPO,已经接近2024年11只医疗健康IPO的总量。募资金额规模也远超2024年。2025年H1港股医疗健康IPO新股募集资金金额155.59亿港元,募资金额虽然与2020-2021年的高峰期相比仍有差距,但已大幅超过2024年。2015-2025年港股医疗健康IPO数量与募资金额 数据来源:choice相比于高峰期,募资规模有所回落。2020年&2021年医疗健康企业港新股募资金额普遍在20-30亿港元之间,和高峰期相比,2025年港股医疗健康新股募资金额更少,除恒瑞医药外,都未超过20亿,其中不乏企业“流血上市”。由此可见,港股市场对于医疗健康企业投资仍然很谨慎,当下并非泡沫式的集体繁荣,资金向头部企业集中。2025年上半年,医疗健康行业新股募资金额前三的企业分别是恒瑞医药、映恩生物-B和MIRXES-B。医药一哥恒瑞医药港股上市募资总金额98.90亿港元,创下近五年港股医药最大IPO,给港股市场注入信心;映恩生物募资16.39亿港元;觅瑞MIRXES-B募资10.86亿港元。 2025H1港股上市医疗健康企业募资金额 数据来源:Choice募资金额靠前的企业兼具确定性和成长性。恒瑞医药作为国内医药领域的成熟龙头企业,其商业化运营能力稳健,通过一系列成功的商务拓展(BD)合作,不仅充分验证了其技术平台的领先性,更为其带来了广阔的海外市场拓展预期。映恩生物是聚焦ADC及双抗的临床阶段Biotech,ADC技术平台拥有国际背书,与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo、三生制药等国内外顶尖药企达成BD协议,交易总价值超60亿美元。从细分行业来看,创新药无疑撑起了本轮港股医疗健康IPO的繁荣。2025年港股上市的9家医疗健康新股中,有8家企业是创新药企业。2025年港股排队中39企业中,创新药企业有20家,占比超过一半。 2025年港交所排队的医疗健康企业与细分领域从上市表现来看,港股医疗健康板块表现不俗,其中创新药领域更是可圈可点。在2025年上半年,创新药成为港股市场备受瞩目的优势赛道之一,随着经济周期的更迭与新的发展模式的逐步建立,创新药板块充分受益于行业红利。期间,创新药出海授权交易呈现爆发式增长,国内创新药临床数据在ASCO(美国临床肿瘤学会)会议上表现亮眼,同时新药审批节奏加快,支付创新举措不断推进,多因素共同驱动下,创新药在2025年成功跻身港股顶流赛道。从医疗新股上市涨跌幅情况观察,2025年在港交所上市的医疗健康新股中,截至6月30日,有两家企业的股价破发,分别为维昇药业-B与派格生物医药-B。其中,派格生物医药处于竞争激烈的GLP-1减肥药赛道。维昇药业核心产品是长效生长激素,三大产品均来源于丹麦生物制药企业Ascendis Pharma的外部授权。对于小型Biotech企业而言,其在港股市场上市后破发的概率相对较大。究其原因,在不确定性较高的创新药领域,港股市场更倾向于认可那些具备确定性商业化能力的企业,或者其技术平台已通过商务拓展(BD)合作得到充分验证的企业。在当前市场环境下,技术话语权、临床优势数据以及技术平台的BD验证成果,逐渐取代单纯的管线数量,成为港股市场对创新药企业定价的核心考量因素。在新一轮的创新药周期中,港股市场凭借门槛不高和国际资本对接优势,与中国创新药产业崛起共振,成为医疗健康企业(尤其是未盈利创新主体)在现有阶段的局部最优解。但是上市后企业之间内部分化,只有真正具备全球竞争力的技术平台和商业化韧性的公司,才能在港股这个“跳板”上实现价值飞跃。02北交所多家隐形冠军冲刺上市A股也同样火热。2025年6月30日,A股三大交易所单日受理IPO企业数量达41家,创年内新高。其中医疗健康板块贡献7家明星企业,5家来自北交所,2家来自科创板。2025年6月30日A股受理医疗健康行业IPO企业行业及营收北交所受理企业兼具“盈利+创新”特点,“小而美”的上游隐形冠军卡位新兴高增长赛道批量崛起。北交所受理的珈凯生物、维琪科技来自功效性护肤品原料赛道,两家企业的客户品牌几乎覆盖了国货护肤品的整个版图,涵盖珀莱雅、华熙生物、巨子生物、丸美、OLAY、敷尔佳等大家耳熟能详的品牌。这两家企业正乘着护肤品市场下游国货品牌崛起、功效性护肤理念普及的东风,实现业绩高速增长。珈凯生物凭借在植物提取功效原料领域的领先市场份额,2024 年营业收入 2.42 亿元,同比增长 11.46%,净利润 5694 万元,同比增长 19.83%,毛利率达 63.09%。而维琪科技作为化妆品原料和化妆品成品(ODM 和 OBM)生产企业,2024 年营收 2.48 亿元,同比大增 50.23%,净利润达 6691.53 万元,同比增长 93.32%,其在多肽原料开发方面的核心技术,使其在众多化妆品原料商中脱颖而出。我国化妆品代工厂商数量众多,行业集中度低,由于缺少核心技术与定价权,大多数代工厂商在产业链中议价能力不强,拥有创新原料研发技术、独立原料工厂的企业较少。而珈凯生物和维琪科技分别在植物提取物功效原料和多肽原料领域建立起核心竞争力, 在这个海外巨头主导的市场站稳脚跟。衡美健康则是前瞻性布局营养代餐赛道,一年吸金10亿元。衡美健康凭借在营养功能食品原料功效研究、营养配方设计、生产制造工艺方面的核心技术,2024 年营收 10.72 亿元,同比增长 9.50%,实现归母净利润 1.03 亿元。代表产品包括优脂低碳系列产品、高蛋白营养棒、营养奶昔等营养健康代餐。严肃医疗场景也有两家企业闯关北交所。其中贝尔生物是一家IVD企业,在呼吸道病原体检测试剂、优生优育检测领域份额领先。2024年度贝尔生物营业收入约3.76亿元,同比减少9.08%;归属于挂牌公司股东的净利润约为1.4亿元,同比减少6%。贝尔生物目前已拥有酶联免疫诊断试剂平台、POCT快速诊断试剂平台、磁微粒化学发光诊断试剂平台、诊断仪器平台及生物材料平台。四川美康医药软件研究开发股份有限公司(美康股份)是一家专注于医药知识库建设和维护,以及临床合理用药系统研发、销售和技术服务的高新技术企业。核心业务涵盖合理用药监测系统(PASS)、药师审方干预系统(PASS PR)、临床药学管理系统(PASS PA)、合理用药信息支持系统(MCDEX)、智慧药学服务平台(PASS PIP)等产品的开发与服务。美康股份已建成国内领先的医药知识库,收录了超过22.74万个国家药品基础信息和9.02万篇药品说明书,为合理用药系统提供坚实的数据支持。2024年,公司实现营业收入24,534.30万元,净利润为9109.34万元。北交所吸引了国内医疗健康行业多个细分领域的隐形冠军,这些企业凭借独到的市场认知和核心技术,具备自我造血能力,成为北交所IPO申请主力。03科创板硬科技突围相比于北交所,科创板只有硬科技企业才能突围。科创板6月30日受理了恒润达生、百奥赛图两家企业的上市申请。同时在7月1日,早前提交招股书的禾元生物成功过会,是科创板第五套上市标准重启后的首家过会企业,自智翔金泰后的2022年11月,时隔32个月后首家采用科创板第五套标准IPO申请通过的创新药企业。科创板第五套标准的重启对于行业意义重大。科创板融资规模更大,未盈利创新药企业上市融资通道更为通畅。复苏信号也将逐步传导至一级市场,激发医疗行业创新活力。但科创板审核要求也更为严格,对于企业硬科技成色要求更高,也关注未来市场空间和盈利能力,行业中只有少数优质企业能够享受到科创板第五套重启的红利。从这些企业的受理情况来看,我们可以清晰地看到医疗健康行业正朝着多元化、创新化、专业化方向发展。无论是港股、北交所还是科创板,都为医疗健康企业提供了广阔的舞台。IPO的繁荣发展终究有赖于产业的繁荣兴盛与创新活力的持续迸发。我们期待通过制度创新,引入资金充分激发市场创新活力,进而推动医疗行业的创新成果不断涌现,实现产业的高质量发展。*封面图片来源:pixabay如果您认同文章中的观点、信息,或想进一步讨论,请与我们联系;也可加入动脉网行业社群,结交更多志同道合的好友。近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。文中如果涉及企业信息和数据,均由受访者向分析师提供并确认。动脉网,未来医疗服务平台

IPO

100 项与 陕西巨子生物技术有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

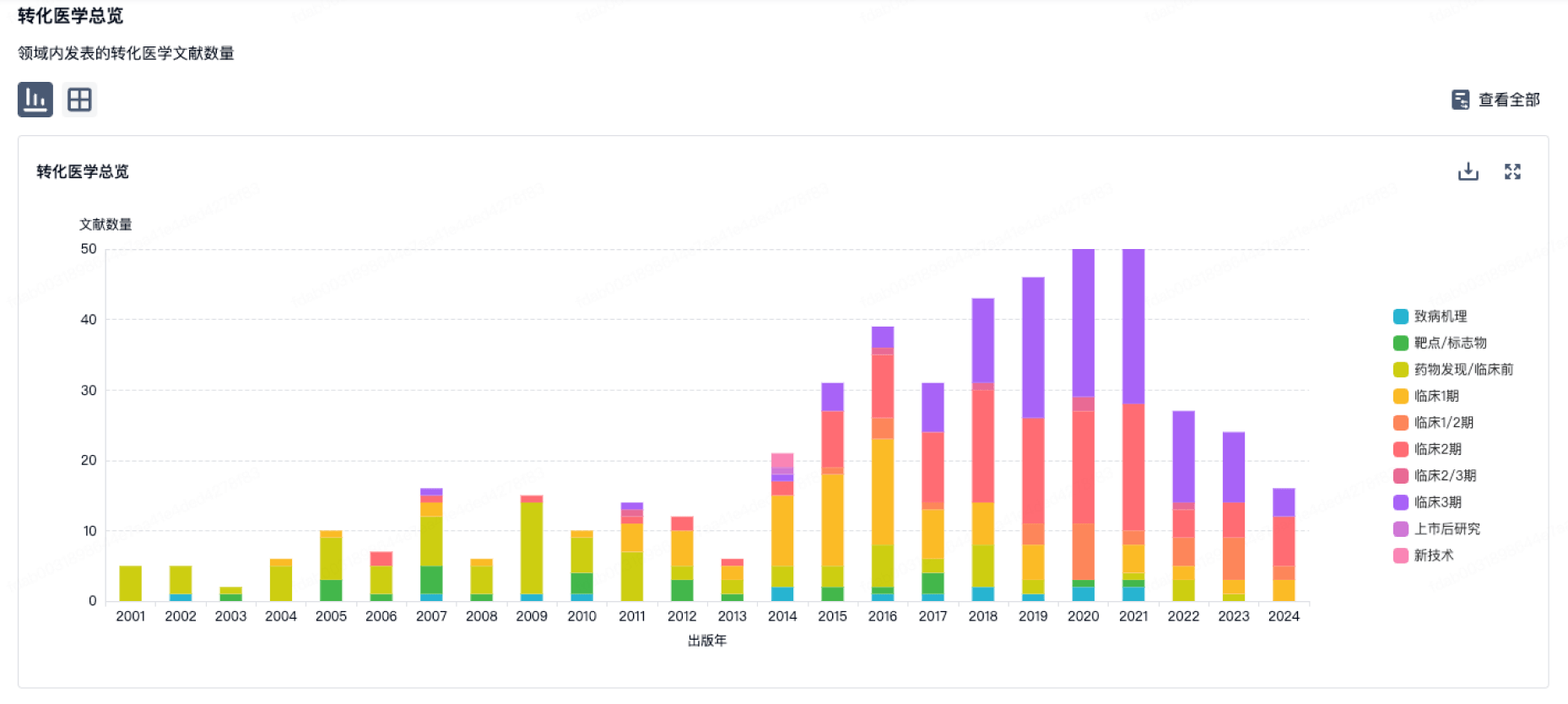

100 项与 陕西巨子生物技术有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

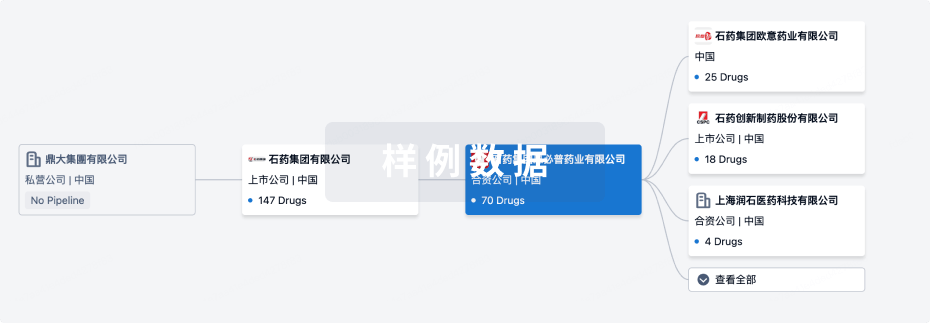

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年09月24日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

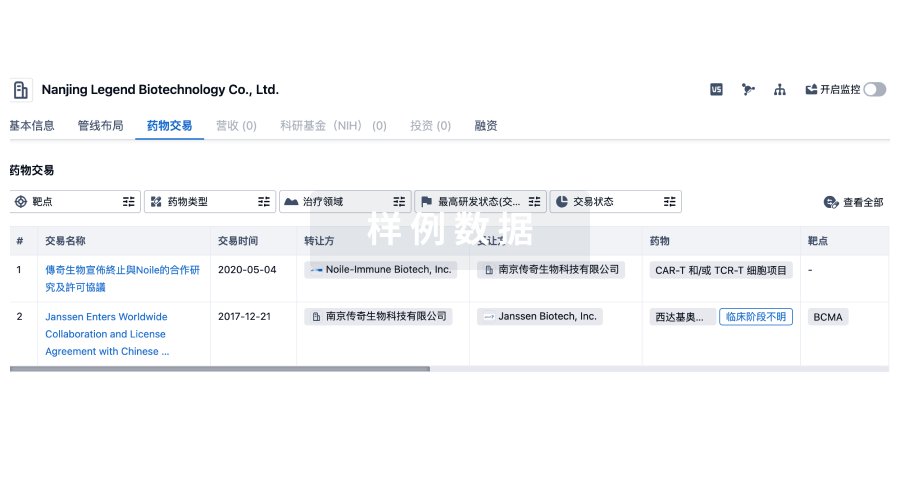

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

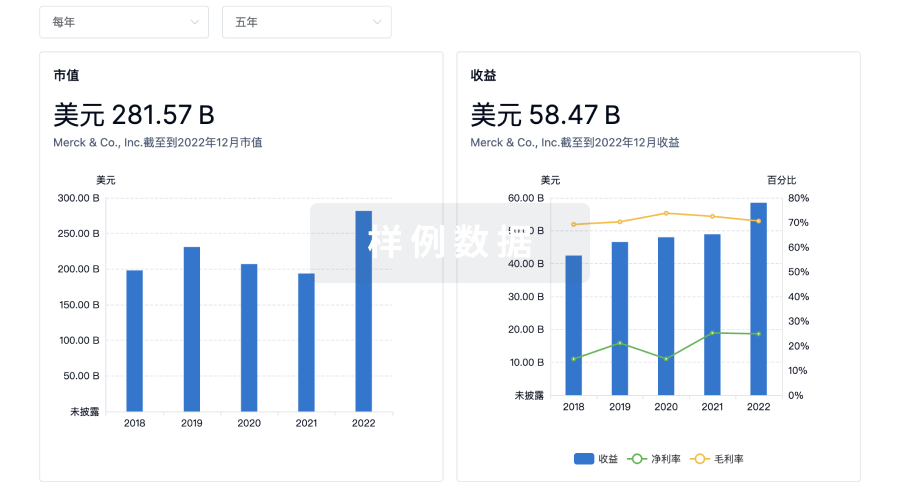

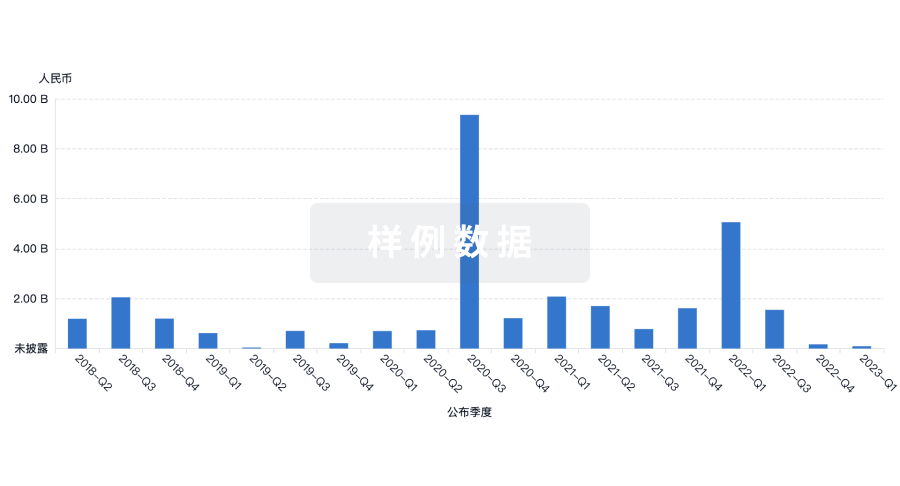

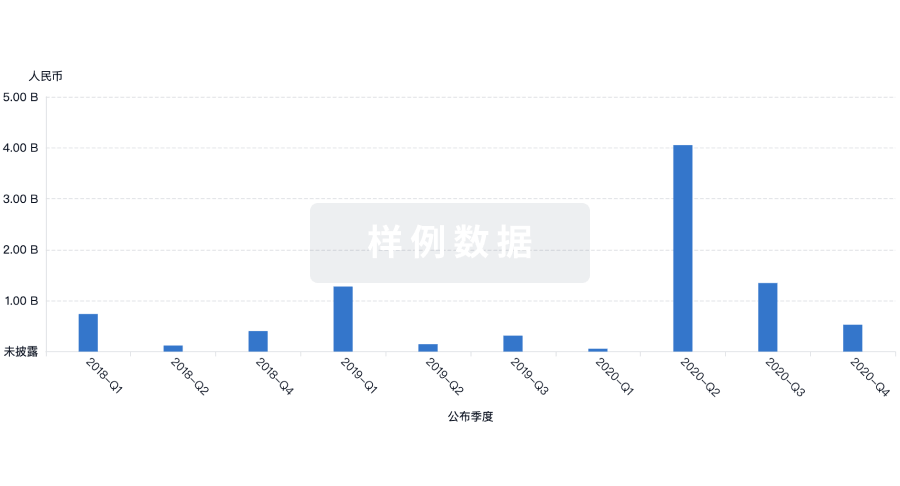

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用