预约演示

更新于:2025-05-07

Guangxi Yingchuang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

私营公司|2021|中国广西壮族自治区

私营公司|2021|中国广西壮族自治区

更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 Guangxi Yingchuang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Guangxi Yingchuang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3

项与 Guangxi Yingchuang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的新闻(医药)2024-12-21

·药融圈

NDC2025长三角新药创新者峰会将于2025年3月6-7日在上海召开,特邀复星医药、华润医药、百济神州、GSK、信诺维、百奥泰、鸿运华宁、天境生物等80+专家, 1000+业内同仁共参盛会!本次会议策划精品细分3大技术论坛,聚焦抗体及XDC创新药、小分子创新药、核酸及多肽药物的研发创新与CMC

这场新药会议现场有什么亮点话题?敬请期待!

论坛1:抗体及XDC药物创新

打破壁垒,洞察创新

行业趋势和创新前沿

全球热门靶点新药市场竞争格局和发展趋势

自免药物开发

未来医美市场前景和机会

未来减重市场的前景和机会

NewCo模式为本土药企出海带来了哪些机会?

NewCo模式的火热对药企研发的影响有哪些?给国内创新药资本市场带来了哪些影响?

是不是每家企业都适合NewCo模式,有哪些风险需要特别注意?

XDC药物开发

XDC领域研发进展和投融资趋势

PDC药物开发

RDC药物开发

早期开发和临床前评价

高毒素Payload的偶联策略

靶点筛选创新技术平台展示

创新分子设计

双抗分子设计

ADC分子设计

ADC药物的临床前开发

抗体药物临床前安全性评价

AI赋能药物研发

抗体药物靶点发现与开发

从靶点发现到药物发现和临床开发探索

工艺开发及生产

ADC药物 CMC与BLA生产

ADC药物商业化布局

抗体筛选技术及细胞株的构建

工艺变更及放大的可比性研究

细胞培养开发与放大工艺

上游细胞培养工艺的风险评估及控制策略

上游工艺表征及验证

下游连续纯化工艺方法开发

抗体下游生产中病毒灭活和清除的基本考量

双特异性抗体细胞株和上游工艺开发的挑战与应对

ADC药物理想的DAR值控制策略

ADC药物中美IND,CTA,BLA“/NDA,MAA申报策略及难点分析

ADC药物生产及稳定性评估

ADC药物的工艺放大与商业化生产策略

早期开发和临床前评价

高毒素Payload的偶联策略

靶点筛选创新技术平台展示

创新分子设计

双抗分子设计

ADC分子设计

ADC药物的临床前开发

抗体药物临床前安全性评价

AI赋能药物研发

抗体药物靶点发现与开发

从靶点发现到药物发现和临床开发探索

确认出席嘉宾

王兴利,复星医药执行总裁

崔兴品,华润医药,副总裁

复宏汉霖(嘉宾行程确定中)

王新光,前GSK,中国区副总裁

恒瑞医药(嘉宾行程确定中)

勃林格殷格翰(嘉宾行程确定中)

胡永韩,信诺维,联合创始人&董事&CTO

刘军涛,百济神州,工艺研发总监

洪军,天境生物,全球业务发展副总裁

景书谦,鸿运华宁,创始人&CEO&董事长

王春河,达石药业(上海),董事长

杨乃波,乘典生物(苏州),研发总裁

肖申,海森生物,CMO

蔡家强 苏州宜联生物CSO

曾雳,和径医药,CEO

单波,苏州博锐创合,CEO

赵永新,多禧生物,CEO

曹飞,应世生物,联合创始人/首席运营官

高新,免疫方舟,创始人&CEO

维立志博,SVP&CSO

朱向阳,上海华奥泰,总经理

刘翠华,百奥泰生物,高级副总裁

邢莉,朗睿生物,CEO

拓济医药,联合创始人/化学部负责人

论坛2:小分子创新药研发论坛

小分子创新药早期开发与创新研发

基于制剂开发的单克隆抗体药物早期成药性研究策略

小分子药物研发趋势及创新

抗肿瘤小分子激酶抑制剂新药研发

AI在高效发现临床候选药物中的实践

立项思路和竞争格局思考

高通量筛选技术助力源头创新蛋白降解药物的开发

难成药靶点小分子药物开发

快速推进PCC到IND的药学考量

蛋白降解双平台(GlueTacs®)驱动的肿瘤及免疫药物研发

调控人体异常免疫反应的创新药物研发

CNS新药研发难点与机遇

From Best-in-Class to First-in-Class (Indication): Development Strategy for a Potent Dual Selective JAK Inhibitor Questinib

大脑原位神经再生技术与临床转化

合成致死药物:机遇、挑战与发展趋势

小分子创新药cmc开发

提高难溶性药物溶解度和生物利用度的创新方法

创新药的晶型研究

临床阶段原料药工艺研发的关键点及案例分析

项目转移过程中CMC的关键点探讨

小分子药物稳定性阶段质量研究要点

创新药质量研究要点及分析方法快速开发策略

小分子创新药后期CMC与NDA申报实践

如何周密布局创新药的商业化生产?

小分子药物非临床研发

药物临床前安全性评价

药物药效学评价/药理毒理药代

确认出席嘉宾

华东医药(嘉宾行程确定中)

汪俊,凌科药业(杭州)有限公司,CSO

杨建新,基石药业,CEO&执行董事

赵红宇,苏州提领生物制药,总经理

王永辉,上海辉启生物医药科技有限公司创始人/CSO

邓永奇,凯复医药,创始人&CEO

史有为,科望生物,商务拓展部负责人

沈旺,维眸生物,创始人、董事长兼CEO

王友鑫,上海璃道医药科技有限公司,董事长&CEO

范国煌,艾美斐生物董事长

崔海峰,济民可信,首席科学家

吴豫生,同源康医药,董事会主席/CEO

张汉承,英创医药,董事长

李永国,嘉越医药,创始人

陈功,神曦生物,创始人

赵立文,超阳药业,CEO

杨小宝,标新生物,创始人,董事长,CEO

陈旭星,优理生物,创始人,CEO

郝岩,盛世泰科,药化合成部 高级副总裁

艾力斯医药(嘉宾行程确定中)

论坛3:多肽及核酸药物开发论坛

多肽药物创新研发与进展

PDC骨靶向药物的发现与应用

多肽创新药物分子设计

靶向受体的多肽筛选与优化

长效多肽药物的研发

创新型靶向 GLP-1R/GIPR 的双靶点激动剂的发现和临床转化

神经系统多肽药的研发

多肽减重药物开发

基于多肽的脑靶向药物递送策略

GLP-1创新药研发

核酸药物发现及设计

AI在核酸药物发现中的应用

靶点开发与设计

核酸药物CMC策略与产业化展望

小核酸药物的开发与监管考量

新型LNP核酸递送系统研究及质量标准探讨

新型核酸药物制剂体内靶向递送研究

mRNA技术挑战与工艺方案

mRNA制品的质量控制分享

寡核苷酸药物质量研究要点

RNA靶向药物设计策略与生产工艺优化

核酸药物研发及生产中核心物料的布局策略

小核酸大规模商业化生产线的系统设计思考

多肽药物CMC开发及生产

多肽原料药开发

多肽原料药质量控制和分析方法

多肽药物GMP生产的规范经验分享

多肽药物的质量控制

多肽偶联药物CMC

多肽药物分离纯化

AI在多肽药物发现中的应用

确认出席嘉宾

胡荣宽,星锐医药创始人兼CEO

苏晓晔,石药集团核酸药物研究院院长

章雪晴,荣灿生物创始人

潘隽,润佳医药小核酸药物临床前研发副总监

赵富录,中美瑞康,产品开发执行副总裁

刘国柱,晨辰医药 董事长、创始人

范国煌,艾美斐生物董事长

陆航,嘉译生物,CEO

抗体药物偶联物临床申请多肽偶联药物

2024-12-19

·药融圈

NDC2025长三角新药创新者峰会将于2025年3月6-7日在上海召开,特邀复星医药、华润医药、百济神州、GSK、信诺维、百奥泰、鸿运华宁、天境生物等80+专家, 1000+业内同仁共参盛会!本次会议策划精品细分3大技术论坛,聚焦抗体及XDC创新药、小分子创新药、核酸及多肽药物的研发创新与CMC

这场新药会议现场有什么亮点话题?敬请期待!

论坛1:抗体及XDC药物创新

打破壁垒,洞察创新

行业趋势和创新前沿

全球热门靶点新药市场竞争格局和发展趋势

自免药物开发

未来医美市场前景和机会

未来减重市场的前景和机会

NewCo模式为本土药企出海带来了哪些机会?

NewCo模式的火热对药企研发的影响有哪些?给国内创新药资本市场带来了哪些影响?

是不是每家企业都适合NewCo模式,有哪些风险需要特别注意?

XDC药物开发

XDC领域研发进展和投融资趋势

PDC药物开发

RDC药物开发

早期开发和临床前评价

高毒素Payload的偶联策略

靶点筛选创新技术平台展示

创新分子设计

双抗分子设计

ADC分子设计

ADC药物的临床前开发

抗体药物临床前安全性评价

AI赋能药物研发

抗体药物靶点发现与开发

从靶点发现到药物发现和临床开发探索

工艺开发及生产

ADC药物 CMC与BLA生产

ADC药物商业化布局

抗体筛选技术及细胞株的构建

工艺变更及放大的可比性研究

细胞培养开发与放大工艺

上游细胞培养工艺的风险评估及控制策略

上游工艺表征及验证

下游连续纯化工艺方法开发

抗体下游生产中病毒灭活和清除的基本考量

双特异性抗体细胞株和上游工艺开发的挑战与应对

ADC药物理想的DAR值控制策略

ADC药物中美IND,CTA,BLA“/NDA,MAA申报策略及难点分析

ADC药物生产及稳定性评估

ADC药物的工艺放大与商业化生产策略

早期开发和临床前评价

高毒素Payload的偶联策略

靶点筛选创新技术平台展示

创新分子设计

双抗分子设计

ADC分子设计

ADC药物的临床前开发

抗体药物临床前安全性评价

AI赋能药物研发

抗体药物靶点发现与开发

从靶点发现到药物发现和临床开发探索

确认出席嘉宾

王兴利,复星医药执行总裁

崔兴品,华润医药,副总裁

复宏汉霖(嘉宾行程确定中)

王新光,前GSK,中国区副总裁

恒瑞医药(嘉宾行程确定中)

勃林格殷格翰(嘉宾行程确定中)

胡永韩,信诺维,联合创始人&董事&CTO

刘军涛,百济神州,工艺研发总监

洪军,天境生物,全球业务发展副总裁

景书谦,鸿运华宁,创始人&CEO&董事长

王春河,达石药业(上海),董事长

杨乃波,乘典生物(苏州),研发总裁

肖申,海森生物,CMO

蔡家强 苏州宜联生物CSO

曾雳,和径医药,CEO

单波,苏州博锐创合,CEO

赵永新,多禧生物,CEO

曹飞,应世生物,联合创始人/首席运营官

高新,免疫方舟,创始人&CEO

凌虹,维立志博,SVP&CSO

朱向阳,上海华奥泰,总经理

刘翠华,百奥泰生物,高级副总裁

邢莉,朗睿生物,CEO

毛彦利,拓济医药,联合创始人/化学部负责人

论坛2:小分子创新药研发论坛

小分子创新药早期开发与创新研发

基于制剂开发的单克隆抗体药物早期成药性研究策略

小分子药物研发趋势及创新

抗肿瘤小分子激酶抑制剂新药研发

AI在高效发现临床候选药物中的实践

立项思路和竞争格局思考

高通量筛选技术助力源头创新蛋白降解药物的开发

难成药靶点小分子药物开发

快速推进PCC到IND的药学考量

蛋白降解双平台(GlueTacs®)驱动的肿瘤及免疫药物研发

调控人体异常免疫反应的创新药物研发

CNS新药研发难点与机遇

From Best-in-Class to First-in-Class (Indication): Development Strategy for a Potent Dual Selective JAK Inhibitor Questinib

大脑原位神经再生技术与临床转化

合成致死药物:机遇、挑战与发展趋势

小分子创新药cmc开发

提高难溶性药物溶解度和生物利用度的创新方法

创新药的晶型研究

临床阶段原料药工艺研发的关键点及案例分析

项目转移过程中CMC的关键点探讨

小分子药物稳定性阶段质量研究要点

创新药质量研究要点及分析方法快速开发策略

小分子创新药后期CMC与NDA申报实践

如何周密布局创新药的商业化生产?

小分子药物非临床研发

药物临床前安全性评价

药物药效学评价/药理毒理药代

确认出席嘉宾

华东医药(嘉宾行程确定中)

汪俊,凌科药业(杭州)有限公司,CSO

杨建新,基石药业,CEO&执行董事

赵红宇,苏州提领生物制药,总经理

王永辉,上海辉启生物医药科技有限公司创始人/CSO

邓永奇,凯复医药,创始人&CEO

史有为,科望生物,商务拓展部负责人

沈旺,维眸生物,创始人、董事长兼CEO

王友鑫,上海璃道医药科技有限公司,董事长&CEO

范国煌,艾美斐生物董事长

崔海峰,济民可信,首席科学家

吴豫生,同源康医药,董事会主席/CEO

张汉承,英创医药,董事长

李永国,嘉越医药,创始人

陈功,神曦生物,创始人

赵立文,上海超阳药业,CEO

杨小宝,标新生物,创始人,董事长,CEO

陈旭星,优理生物,创始人,CEO

郝岩,盛世泰科,药化合成部 高级副总裁

艾力斯医药(嘉宾行程确定中)

论坛3:多肽及核酸药物开发论坛

多肽药物创新研发与进展

PDC骨靶向药物的发现与应用

多肽创新药物分子设计

靶向受体的多肽筛选与优化

长效多肽药物的研发

创新型靶向 GLP-1R/GIPR 的双靶点激动剂的发现和临床转化

神经系统多肽药的研发

多肽减重药物开发

基于多肽的脑靶向药物递送策略

GLP-1创新药研发

核酸药物发现及设计

AI在核酸药物发现中的应用

靶点开发与设计

核酸药物CMC策略与产业化展望

小核酸药物的开发与监管考量

新型LNP核酸递送系统研究及质量标准探讨

新型核酸药物制剂体内靶向递送研究

mRNA技术挑战与工艺方案

mRNA制品的质量控制分享

寡核苷酸药物质量研究要点

RNA靶向药物设计策略与生产工艺优化

核酸药物研发及生产中核心物料的布局策略

小核酸大规模商业化生产线的系统设计思考

多肽药物CMC开发及生产

多肽原料药开发

多肽原料药质量控制和分析方法

多肽药物GMP生产的规范经验分享

多肽药物的质量控制

多肽偶联药物CMC

多肽药物分离纯化

AI在多肽药物发现中的应用

确认出席嘉宾

胡荣宽,星锐医药创始人兼CEO

苏晓晔,石药集团核酸药物研究院院长

章雪晴,荣灿生物创始人

潘隽,润佳医药小核酸药物临床前研发副总监

赵富录,中美瑞康,产品开发执行副总裁

刘国柱,晨辰医药 董事长、创始人

范国煌,艾美斐生物董事长

陆航,嘉译生物,CEO

抗体药物偶联物临床申请多肽偶联药物

2022-10-11

当越来越多的Biotech回归为Biotech,资本寒冬为国内创新药市场带来的变革正在向更为理性、更为扎实的路上走去。曾经在一段时间内,国内的Biotech与Pharma之间在创新药的引进方面,是水火不容的两股势力,曾经抢不过Biotech的Pharma,如今面临着Biotech的抱团求助。在这一过程中,Biotech和Pharma的定位都日渐清晰起来。10月10日,和铂医药放出重磅消息,一则是结束其特那西普(HBM9036)III 期临床试验,不再入组新受试者;另一则是与石药集团就巴托利单抗(HBM9161)大中华区权益达成金额最高超10亿元的合作协议。特那西普和巴托利单抗是最有望带领和铂医药在2023年进入商业化阶段的两款III期临床产品,如今来看,和铂医药的商业化进程也将后延。值得一提的是,这两款产品皆来源于和铂医药与Hanall制药于2017年达成的一笔最高8100万美元的合作,并在其IPO上市过程发挥了重要的作用。对此交易和铂医药创始人王劲松表示:“联合中国市场开发头部企业,实现公司产品商业化价值最大化;集中公司核心资源全速推进全球创新产品线。”不少投资人也认为,前述两管线在和铂管线中的估值里占比并不高,该公司的核心价值是底层研发平台的价值和众多潜在化合物对外授权的价值,只要核心价值没有丧失,聚焦于自研主业,努力成长为“化合物超市”,仍值得期待。1Biotech回归Biotech无独有偶,两个月前,云顶新耀宣布将其上市不足百天的创新药拓达维(Trodelvy,戈沙妥珠单抗)的产品权益转让;一年前,基石药业将CTLA-4的大中华区权益转让给了恒瑞药业,诸如此类的事情越来越频繁。此外不止于卖产品,还有生产基地。一月前,科望医药选择卖掉苏州工艺开发和中试基地。今年来Biotech与Big Pharma间的一系列交易都反映着医药行业发展的底层逻辑。三一创新创始人尹正对E药经理人表示,Biotech手握的创新品种恰恰满足了国内大药企转型升级的需求,但过去不常发生,这是因为一方面Biotech没有生存压力出售意愿不高,另一方面大药企受估值影响在国内购买此类品种的意愿也不高。现在经过资本市场的价值调整,Biotech需要资金活下去,而大药企在算经济账的时候也能符合预期了,以后这种交易会越来越多。“不过这类交易的前提是传统大药企创新药的商业化能力被验证,事实上,传统大药企过去被验证的商业化能力仅仅是在仿制药层面。对于biotech,成长为biopharma的机遇更多在于用科学去解决未满足的临床需求,不仅仅是解决国内的创新药的可及性问题。”尹正说道。当越来越多的Biotech回归为Biotech,资本寒冬为国内创新药市场带来的变革正在向更为理性、更为扎实的路上走去。曾经在一段时间内,国内的Biotech与Pharma之间在创新药的引进方面,是水火不容的两股势力,不是东风压倒西风,就是西风压到东风,如今,这两股力量开始“抱团取暖”,Biotech的定位也日益清晰起来。两三年前,绝大部分的Biotech创始人对自己企业的定位都是成为Biopharma,其中不乏“15后”Biotech,甚至是“20后”Biotech。而成为Biopharma最重要的抓手便是资金,为了融资,有些Biotech引进项目目的“并不单纯”,他们着眼于增加估值这一短期目标,有时引进并不理想,要么是买入了不一定适合的产品,要么是花了更高的市场溢价。有位投资人评论这一状况称,“那是Biotech最为扬眉吐气的时期,基本上大家都在说同样的故事,明星团队、明星赛道、明星产品,大干快上、3年IPO、4年退出、5年财富自由。”一位老牌慢病药企的BD负责人李枫(化名)也回忆称,“当时我们发现已经无法和竞争对手去做一些直接的项目竞争了,因为我们预计的总付款金额只有某些Biotech给出的首付款部分,完全没有交易机会。”后来,有一些Biotech转型成了Pharma,而有一些Biotech仍然是Biotech,并且因为不合适的引进,在尚未实现商业化之前就遭遇了“现金危机”。对于这些Biotech他们只能选择出售产品,或者融资,但现阶段几乎很难融到钱。有意思的是,那些曾经“被抢”过的产品又回到了Pharma手中。李枫对E药经理人表示,从2021年下半年开始,越来越多的Biotech都来找他们洽谈创新产品生产以及商业化合作。“这些Biotech来洽谈的产品中,不乏过去三年我们想要购买但没有抢得过的产品。”2内循环交易增加,大药企动能更强当活下去成为众多Biotech的选择,越来越多的Biotech创始人变得更接地气,不再执着于向Biopharma转型,而是选择将自己不擅长的事情交给擅长的人。在这一过程中,转型创新的Pharma也越来越明白创新产品的重要性,从算不来经济账到愿意拿出更多的资金,同时伴随产品估值的下调,比Biotech有更强的发展动能。有调研表明,最近一年这个分水岭正在形成:从国内许可交易事件的分布来看,本土大药企的活跃度正在反超Biotech。根据E药产业研究院最近对国内50家样本公司的统计,2019-2022年,Biotech的许可交易数量连续超过Pharma,但单个公司平均交易量始终不及Pharma。不过2022年前7个月,Pharma的许可交易量已显著高于Biotech(35vs19)。石药是最为突出的例子之一。从2020年以来,石药集团加密了与国内Biotech的合作,包括产品、参股、收购、合资等形式的合作。这一系列合作背后呈现出鲜明的特点,引进产品完成了从化药、生物类似药到生物药为主的转变。具体来说,2020年石药从上海药物研究所、英创医药等引进了近10个早期小分子化合物,以及与兴盟生物达成生物类似药的合作等;到2021年,石药从上海倍而达处获得了瑞泽替尼(三代EGFR-TKI),以及从康诺亚生物获得了IL4Rα单抗、TSLP单抗,从康宁杰瑞处获得了HER2双抗;2022年收购了铭康生物51%的股权,现该公司更名为石药集团明复乐药业,该公司的主要产品是一款具有知识产权的第三代特异性溶栓药,以及如今的巴托利单抗。在资本寒冬下,当很多企业无法延续高估值、无法兑现的商业故事,Biotech需要资金去生存下去,国内的产品引进也在发生潜移默化的改变,主要体现为内循环的交易在逐渐变多。从比例上来看,过去几年国外的BD交易比例譬如说占70%,现在可能国外只占40%,而国内占60%。一面是在国内密集的“收割”产品,另一面这些传统药企也在刷新行业的认知。9月底,先声药业的一笔近5亿美元的License out交易刷新了行业,据统计该笔交易总金额是目前国内自身免疫领域临床前项目海外授权的最高纪录。另一个例子是济民可信,从去年末至今,其先后与上海沪亚、ORION、罗氏基因泰克,完成了KRAS抑制剂JMKX1899、非阿片类镇痛新药JMKX000623、口服雄激素受体(AR)降解剂JMKX002992,三种不同类型产品的对外授权,一下子打破外界对这家传统企业的固有印象。这些例子让行业看到,不只恒瑞。恒瑞在2010年左右,押注肿瘤药这条赛道,并坚持持续创新,在医药行业有不可替代的地位。近两年的集采背景下,恒瑞经历自身产品结构升级,展现出来的不确定性使得行业中“制药一哥”的不确定性又增加了几成。总体而言,现阶段的创新和创业是在一个符合真正的规律的状态下展开的,尽管资本市场惨淡,但行业里的参与者们心态更加的务实,更加的理性,产业也将逐渐地重新整合。登记邮箱信息订阅E药经理人信息服务扫描二维码

生物类似药合作并购

100 项与 Guangxi Yingchuang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

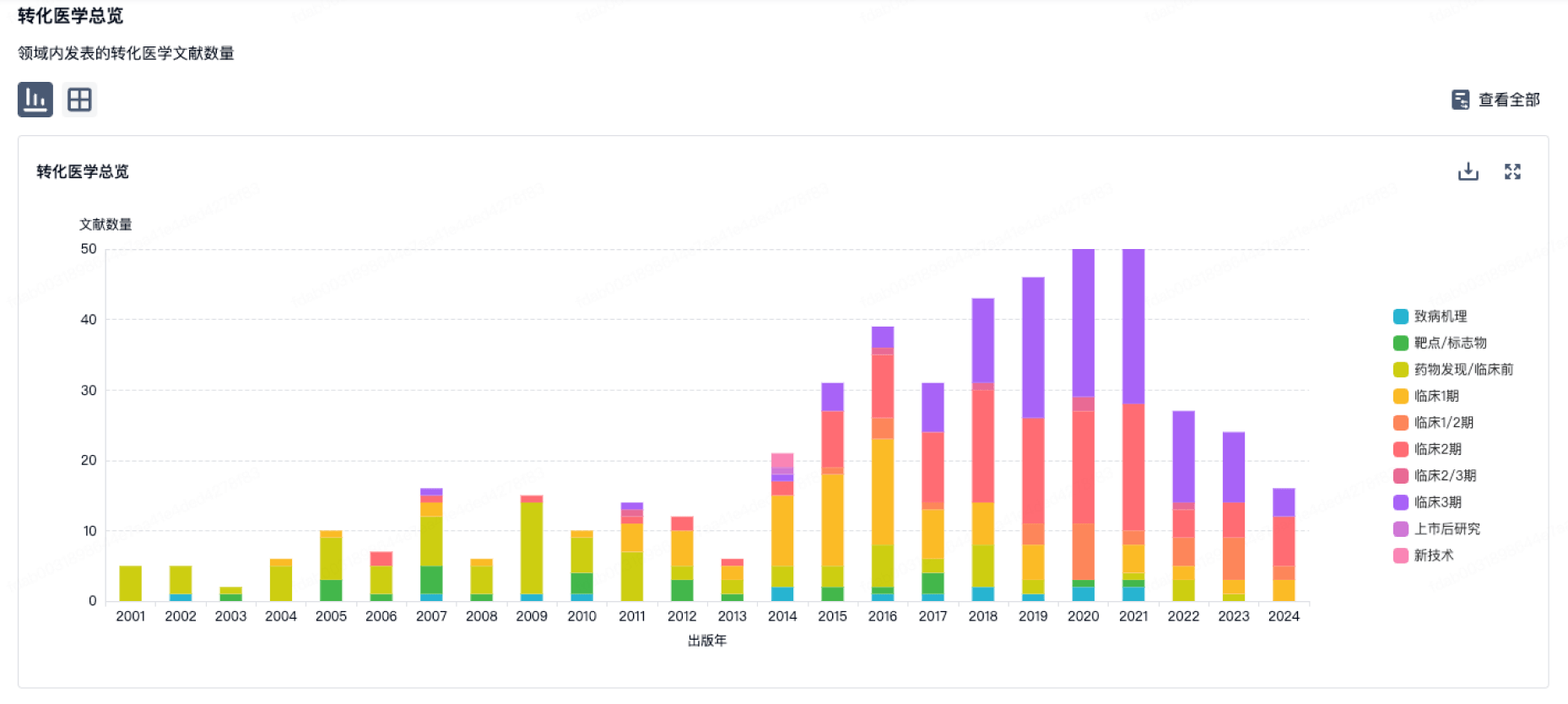

100 项与 Guangxi Yingchuang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

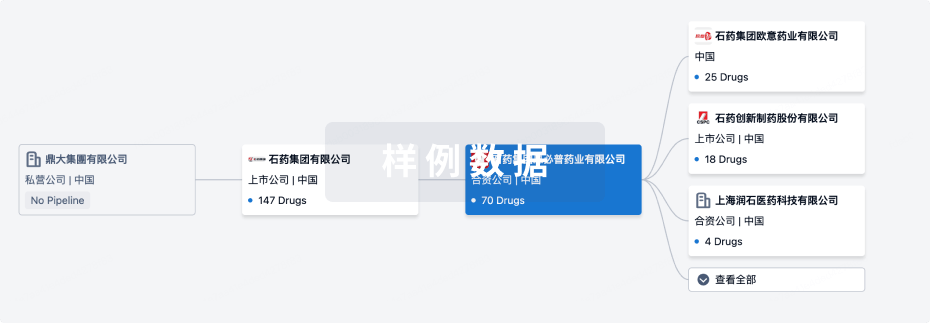

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2025年09月21日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

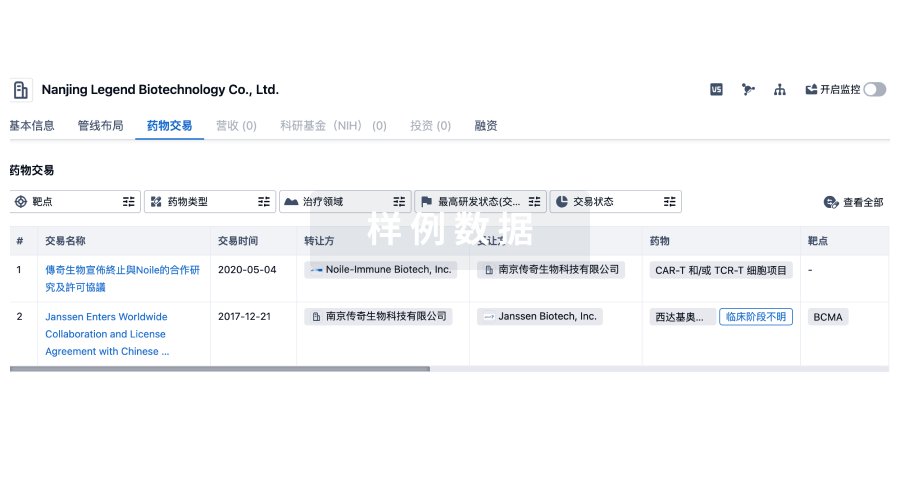

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

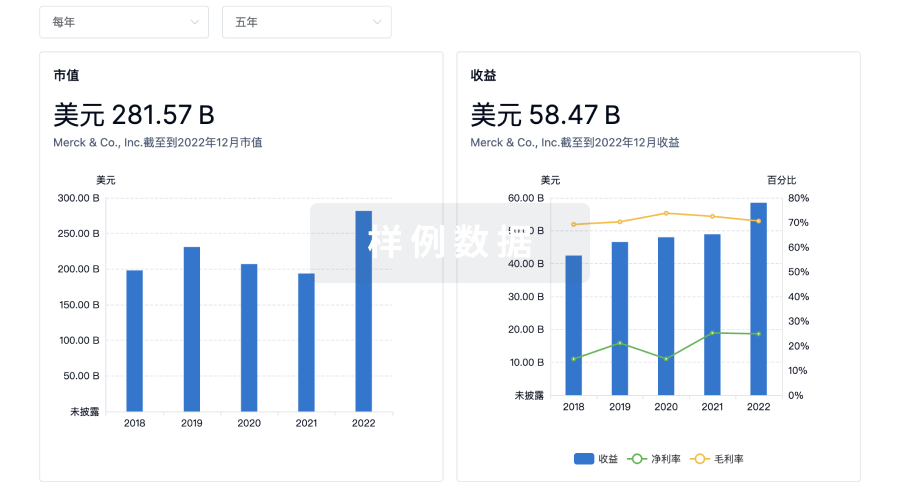

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用