预约演示

更新于:2025-10-30

LBL-054-ADC

更新于:2025-10-30

概要

基本信息

药物类型 ADC |

别名 LBL054 |

作用方式 拮抗剂、抑制剂 |

作用机制 CDH17拮抗剂(Cadherin-17 antagonists)、TOP1抑制剂(DNA拓扑异构酶I抑制剂) |

在研适应症 |

非在研适应症- |

原研机构 |

在研机构 |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床前 |

特殊审评- |

结构/序列

使用我们的ADC技术数据为新药研发加速。

登录

或

关联

100 项与 LBL-054-ADC 相关的临床结果

登录后查看更多信息

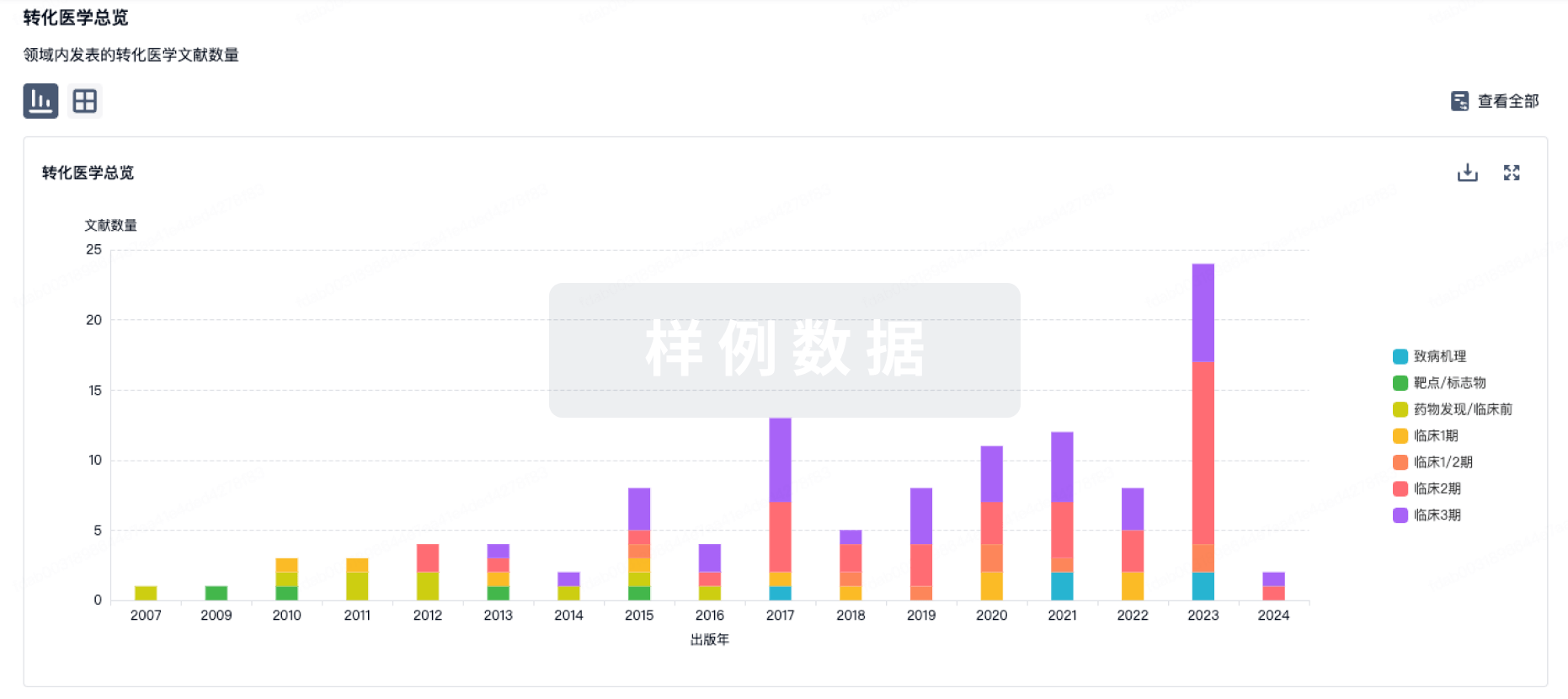

100 项与 LBL-054-ADC 相关的转化医学

登录后查看更多信息

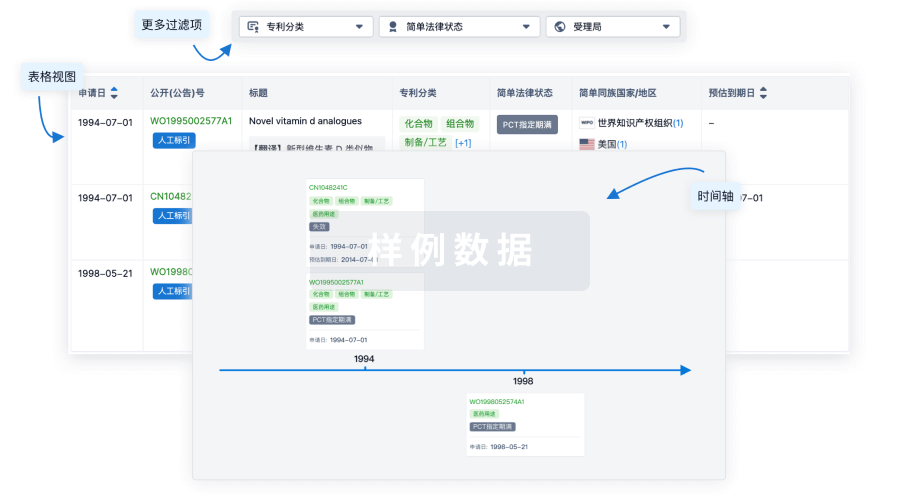

100 项与 LBL-054-ADC 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

11

项与 LBL-054-ADC 相关的新闻(医药)2025-10-25

点击上方蓝字关注我们

CDH17竞速赛:罗氏14亿美元押注,中国药企能否再造一个“克拉定”神话?

一场关于未来抗癌明星靶点的争夺战,已悄然打响。

刚刚过去的10月,中国医药圈被一笔交易点燃。翰森制药宣布,将其CDH17靶向ADC药物HS-20110的中国以外全球权益授予巨头罗氏。罗氏为此掏出8000万美元真金白银作为首付款,并承诺了最高可达14.5亿美元的里程碑金额。

然而,这笔交易的真正重量级之处在于:这款让罗氏心甘情愿豪掷千金的药物,目前尚处于I期临床阶段。 在创新药研发领域,这无异于一场“早期下注”,充分彰显了顶级药企对CDH17这一靶点未来的极致看好。

这并非孤例。从年初美国癌症研究协会(AACR)年会上近20个CDH17临床前项目“神仙打架”般集中亮相,到如今全球超过30个相关在研分子齐头并进——CDH17,这个在2022年之前还寂寂无名的冷门靶点,正以惊人的速度,跻身抗癌药物研发的舞台中央。

一、 潜力股诞生记:从“细胞胶水”到抗癌“路标”

CDH17,中文名“钙依赖性粘附蛋白17”,是人体内负责维持组织结构的蛋白质家族成员之一。它在胃癌、结直肠癌、肝癌、胰腺癌和胆管癌等多种消化道肿瘤中表现出高水平的表达。

其之所以被视为“理想靶点”,源于一个关键特性:在正常组织和癌细胞中,它扮演着截然不同的“角色”。

在正常组织:CDH17如同一个恪尽职守的“建筑师”,高度局限于肠道上皮细胞的侧膜,深藏在细胞之间紧密连接的区域,从外部很难接触到它。

在癌细胞:CDH17却“性情大变”,不仅大量表达,更会重新分布,暴露在癌细胞的整个表面,仿佛插满了可供识别的“旗帜”。

这种“癌组织特有”的表达模式,使其成为ADC(抗体偶联药物)、双抗、CAR-T等精准疗法绝佳的靶子。这就好比给抗癌“导弹”安装了一个精准的GPS导航系统,能够高效识别癌细胞,并最大限度地减少对正常组织的“误伤”。

然而,科学发现的路径从不平坦。 CDH17的走红,更像是一个“意外”。

在过去的几十年里,科学界对CDH17的认知主要停留在其作为“细胞胶水”的生理功能上,认为它仅仅是维持肠道结构稳定的“配角”。其与癌症的关联,长期被忽视在浩瀚的科研文献中。

转机来自于近年来高速发展的蛋白组学和大数据分析技术。科学家们像手握新的探测仪,在复杂的生命现象中重新“淘金”,意外地发现这个曾经的“配角”在多种消化道癌症的发生、发展中“罪行累累”。正是这次角色的重新定位,让它从冷门靶点的名单中一跃而出,站到了聚光灯下。

谈及CDH17,另一个名字总是如影随形——Claudin18.2(CLDN18.2)。

后者已成为近年来肿瘤领域最成功的明星靶点之一。基于与CDH17高度相似的成药逻辑——在正常组织中受限表达,在癌细胞中广泛暴露——针对CLDN18.2的药物(尤其是ADC和双抗)已取得了突破性进展,不仅给患者带来了新希望,更成就了一批布局前瞻的创新药企。

那么,CDH17能否复制CLDN18.2的成功路径?

回顾CLDN18.2的历程,从靶点验证到首款靶向药有望获批,历时超过十年,其间充满了探索与坎坷。而CDH17的研发,无疑站在了巨人的肩膀上:技术平台更成熟,资本关注度更高,其发展周期很可能被大幅缩短。

然而,CLDN18.2也曾遭遇过临床疗效差异、生物标志物筛选精准度等“坑”。这些“前车之鉴”,正是CDH17赛道上的玩家们需要提前研判和绕行的雷区。CDH17的故事,是一场站在更高起点的加速赛,但通往成功的道路上,依然布满荆棘。

二、 研发白热化:巨头入局与“饱和式”内卷

CDH17领域的竞争,从起步阶段就呈现出“地狱难度”。这种“卷”不仅体现在参赛者众多,更体现在技术路线的多样性、创新维度的纵深化以及竞争策略的前瞻性上。

1. 技术路线“百花齐放”

在AACR大会上,最热门的当属ADC药物,多家企业带来了不同毒素和连接子设计的候选分子。紧随其后的是双特异性/三特异性抗体 和 CAR-T细胞疗法,几乎覆盖了当前肿瘤免疫治疗的所有主流技术路径。

更值得注意的是,同一家企业往往并行推进多条技术路线,进行“自我竞赛”。例如:

维立志博:同时开发了ADC药物LBL-054和T细胞衔接器(TCE)分子LBL-054-CD3。

拓创生物:则推出了ADC药物TAVO307A和γ-δ T细胞接合器TAVO307B。后者尤其引人注目,它尝试利用γ-δ T细胞而非传统的α-β T细胞,据称可能绕开引发强烈细胞因子风暴的难题,代表了解决安全性瓶颈的一种前沿探索。

2. 竞争思维“高度前置”

在CDH17药物尚未有任何确凿临床数据证实其疗效的今天,药企的竞争思维已经前置到了药物设计的“蓝图阶段”。

一个典型的例子是信达生物的IBI3019。这是一款靶向EGFR、CDH17和CD16A的三特异性抗体。其设计思路极为精巧:一方面,通过靶向肿瘤高表达的CDH17来增强对EGFR抑制的肿瘤特异性,从而有望减少传统EGFR药物 notorious (众所周知的)皮肤毒性;另一方面,通过招募NK细胞(借助CD16A)来杀伤癌细胞。

根据已公布的数据,IBI3019在临床前研究中展现出了比现有EGFR单抗(如西妥昔单抗)和双抗(如埃万妥单抗)更强的抗肿瘤效果。这意味着,研发者在项目立项时,就已经在思考未来上市后,如何与现有标准疗法进行市场竞争和差异化优势的构建。

3. 巨头下注的深层逻辑

在此背景下,罗氏的重金押注便不难理解。作为全球ADC领域的奠基者和领航者之一,罗氏拥有从抗体筛选、连接子技术到毒素优化的全链条顶尖平台。此次收购一款早期资产,是典型的“技术识别”与“战略卡位”相结合的行为。

其背后逻辑可能在于:

内部验证:罗氏很可能基于自身强大的研发平台,已内部验证了CDH17-ADC赛道巨大的治疗潜力和市场空间。

管线补强:在胃癌、结直肠癌等存在巨大未满足需求的癌种中,罗氏需要新的拳头产品来巩固其市场地位,CDH17正是一个理想的突破口。

生态布局:通过引入外部创新,与自身管线形成协同,提前布局下一代肿瘤组合疗法。

巨头的入场,不仅是为单一项目背书,更是为整个CDH17靶点研发注入了一针强心剂,预示着该领域已进入主流视野,未来的竞争将更加激烈。

三、 挑战与机遇:上岸之路,道阻且长

尽管前景一片火热,但我们必须清醒地认识到,CDH17靶向药物的开发仍处于“摸着石头过河”的早期阶段,前方挑战重重。

最大的不确定性来自于临床验证。 目前进度全球领先的分子是勃林格殷格翰的TRAILR2/CDH17双抗BI-905711。其公布的I期临床数据显示,药物安全性良好,耐受性不错,这是积极的信号。然而,其抗肿瘤活性数据目前并不突出。这给整个领域提出了一个核心问题:CDH17靶向药物,究竟能在人体中展现出多大的疗效? 这个问题的答案,需要更多、更深入的临床试验来揭晓。

即便药物能够成功上市,患者和医疗系统也将面临新的现实挑战。

治疗成本:ADC、CAR-T等前沿疗法因其技术复杂性,定价往往极为高昂。如何让创新药可及,如何与医保支付体系对接,将是决定其能否惠及广大患者的关键。

精准人群:并非所有表达CDH17的患者都能从治疗中同等获益。开发出可靠的伴随诊断试剂,精准筛选出“优势人群”,是实现疗效最大化的前提。

耐药性问题:这是所有靶向药物终将面对的“魔咒”。CDH17药物也不例外,未雨绸缪地研究耐药机制和开发后续的应对策略,是保证治疗持久性的基石。

在这场全球竞速中,中国创新药企的表现尤为抢眼。

根据不完全统计,全球进入开发阶段的CDH17相关项目中,有超过80%来自中国药企。在今年的AACR大会上,翰森制药、华东医药、先声药业、维立志博、拓创生物、信达生物等公司集体亮相,展现了中国生物医药产业的强大集群效应。

这既得益于中国深厚的“工程师红利”和日益完善的全产业链支持,也清晰地标志着,在全新的靶点赛道上,中国药企正在从过去的跟随者、模仿者,转变为全球创新的并行者,甚至在某些领域成为引领者。

四、 对患者意味着什么?—— 希望照进现实的一缕光

对于广大的消化道肿瘤患者及其家庭而言,CDH17研发热潮的终极意义,在于为未来带来了实实在在的新希望。

我们可以设想一位罹患晚期胃癌的患者李先生。在经历了手术、化疗后,他仍面临复发转移的困境。现有的治疗选择有限,且副作用显著。CDH17等新靶点药物的研发,意味着未来李先生的病历上将不再只是冰冷的“晚期胃癌”诊断,而是会进一步明确“CDH17高表达”。这一个额外的生物标志物标签,就如同为他开启了一扇通往ADC、双抗、CAR-T等多种前沿疗法的大门,让“绝症”有望转变为能够通过精准手段长期管理的“慢性病”。

具体而言,这波研发热潮为患者描绘了三个可期的未来:

更多元的选择:多种技术路线并行,意味着当一种疗法失效后,仍有其他不同机制的药物可供选择,延长生存期。

更精准的打击:靶向药物“有的放矢”的特性,有望在提升疗效的同时,显著降低传统化疗的全身性毒副作用,提高生活质量。

更快的迭代:激烈的“内卷”竞争,从另一个角度看,会极大地加速最优治疗方案的筛选和上市进程,让患者能更快地用上更好的药物。

当然,我们必须强调,所有这些展望都基于早期的科学研究,真正应用到临床尚需数年时间。但对于在抗癌道路上艰难前行的患者和家属来说,每一个新靶点的出现,都是黑暗中点亮的一盏新灯,指引着前进的方向。

回顾CLDN18.2的历程,它成就了安斯泰来、再鼎医药等一批企业。展望CDH17的未来,您更看好哪家公司的技术路线?是扮演“精准炸弹”的ADC,还是调动体内免疫大军的双抗/三抗?或者,您对癌症治疗的下一个明星靶点有何预测?

欢迎在评论区分享您的真知灼见!

结语

CDH17的研发热潮,是当代抗癌药物研发的一个缩影:从基础研究到临床转化的速度前所未有地加快,竞争从临床阶段大幅前置到靶点发现和分子设计阶段。虽然前路依然充满不确定性,但这种“百家争鸣、饱和式研发”的态势,无疑是推动科学突破的最高效引擎。

正如CLDN18.2所走过的路一样,今天的CDH17正处在从实验室走向病房的关键十字路口。对于所有关注生命科学进展的人来说,这无疑是一个值得投入目光、充满想象空间的黄金赛道。它的最终结局,将不仅关乎科学的胜利,更关乎无数患者家庭的未来。

本文仅作科普交流,不能替代专业医疗建议。具体诊疗请遵医嘱。

抗体药物偶联物AACR会议细胞疗法免疫疗法临床1期

2025-10-24

关注并星标CPHI制药在线

10月17日,翰森制药宣布与罗氏就其CDH17 ADC新药HS-20110达成授权合作。罗氏将支付8000万美元首付款和最高14.5亿美元的里程碑付款,外加销售分成,以获得该药物在大中华区外的全球权益。

HS-20110目前处于I期临床阶段,就是这么一款早期阶段药物,使得罗氏为其投入超百亿元,那么CDH17有何魅力?同源不同命:CDH17 vs Claudin18.2

CDH17(钙粘蛋白17)是一种膜细胞粘附蛋白,其发现已有二十年历史。在提到CDH17时,通常将其与Claudin18.2靶点进行比较,这是因为二者有许多相似之处。与Claudin18.2类似,在正常组织中,CDH17 高度局限于侧膜,并隐藏在肠道紧密连接内,而在50%-90%的胃肠道肿瘤中,CDH17 通常会过度表达且重新分布,使得其在癌细胞表面暴露,更容易被靶向。研究发现,CDH17在胃癌、结直肠癌、肝癌等多种肿瘤组织中均有不同程度的表达。这些特性使其成为一个理想成药靶点。

但是与Claudin18.2靶点已有药物获批上市,并且多款在研药物已经进入临床后期的状态不同,学界对CDH17与肿瘤发生发展之间的相互作用机制,尚未完全阐明,再加上早期CDH17的单抗药物研发失利,因此很长时间内,CDH17都处于一种“低调”状态,目前全球范围内尚无针对CDH17的创新药获批上市,也没有被药企重点关注。

近两年来,随着ADC技术的崛起,CDH17赛道开始热闹起来。多点开花,ADC是主线

大概从2022年起,CDH17的热度越来越旺。如今,全球已有超30款在研产品,涵盖ADC、多抗、CAR-T等技术路径。

Multitude Therapeutics(普众发现)的AMT-676是一款进展较快的CDH17 ADC,其采用TOPOi型payload,由人源化 CDH17 特异性 IgG1 抗体组成,DAR为 4。

此前Multitude Therapeutics已在澳大利亚启动了一项首次人体I期临床研究,评估AMT-676在晚期实体瘤患者中的最大耐受剂量(MTD)/推荐2期剂量(RP2D)、安全性、耐受性等。

值得一提的是,国内药企在CDH17靶点研发上占据半壁江山。拓创生物的CDH17 ADC——TAVO307,采用TavoSelect技术平台开发,DAR为4,通过高亲和力抗体与MMAE毒素协同作用,在多种肿瘤模型中实现强效肿瘤抑制且安全性良好。

宜联生物的CDH17 ADC——YL217,基于公司的TMALIN平台构建,可在肿瘤细胞和肿瘤微环境中释放有效载荷。目前 YL217 正在美国开展临床 I 期研究。今年AACR大会上,宜联生物公布了YL217 的早期研究数据。在 CDH17 高表达或低表达的体外、体内模型中,该药均表现出优异的肿瘤杀伤效果和良好的耐受性。

康诺亚的CDH17 ADC——CM518D1,在临床前研究中显示,具有较强的直接细胞毒杀伤作用和旁观者效应,具备良好的血浆稳定性。今年6月,CM518D1在国内开展了I/II 期临床研究,以评价 CM518D1 治疗晚期实体瘤患者的安全性、耐受性和初步疗效。

此次开展BD交易的翰森制药的HS-20110,目前正在中国和美国开展用于治疗结直肠癌(CRC)及其他实体瘤的全球I期临床试验。

迈威生物的CDH17 ADC——7MW4911,基于公司的IDDC技术平台开发而成,采用了新型可裂解连接子、以及为克服多药耐药机制设计的专有 DNA 拓扑异构酶 I 抑制剂 MF-6 载荷,具有可控的药物释放及强效旁观者效应,目前已获批中美临床。

乐普生物的CDH17 ADC——MRG007,由人源化CDH17 IgG1单抗通过Synaffix的GlycoConnect技术特异性地与TOP1i Exatecan偶联而成,DAR为4。目前已开展I/II期剂量递增、确认和扩展临床研究。今年1月,乐普生物宣布与ArriVent订立独家许可协议,将收取一次性首付款及近期里程碑付款合计4700万美元,以及最高达11.6亿美元的开发、注册及销售里程碑付款等。

先声药业的CDH17 ADC——SCR-A008,以抗CDH17人源化单克隆抗体与新型拓扑异构酶1抑制剂(CPT116)通过亲水性可裂解连接子偶联而成,DAR为8。

维立志博的LBL-054 是一款靶向CDH17/CD3 的T细胞衔接器(TCE),利用公司的LeadsBody技术平台开发而来,在体外试验中,展现出了显著的抗肿瘤活性。

信达生物则首创开发了EGFR/CDH17/CD16A三特异性抗体IBI3019,其在结直肠癌细胞系中,无论 KRAS 突变状态及其他相关蛋白表达情况如何,IBI3019 体外疗效均强于西妥昔单抗和埃万妥单抗,且与KRAS抑制剂具有协同作用。

除此之外,国内华东医药、橙帆医药、礼新医药、博锐生物、博奥信等,也已布局CDH17赛道,且以ADC为主。那么,为何国内药企能在CDH17赛道抢占先机?中国工程师红利的含金量还在上升

创新药行业是工程师红利的典型载体。过去二十年国内高校培养出大量理工科人才,加上众多具有海外背景的研发人才回国,为行业积累了雄厚的研发力量。尤其在大分子药物领域,中国在ADC、双抗、三抗等领域具备一定优势。

特别是ADC的进步主要依靠工程化创新,它的三个核心部件——抗体、连接子、载荷,如何进行最优化排列组合,至关重要。中国药企依靠系统设计和工艺优化,可实现突破,而这种特性与中国的产业优势不谋而合。依靠中国药企大量科研人员、高效研发,中国药企很快将在全球创新药供应链中崛起,CDH17就是一个例子。 主要Ref:

1. Cadherin-17 (CDH17) expression in human cancer: A tissue microarray study on 18,131 tumors Pathology - Research and Practice Volume 256, April 2024, 155175 DOI:https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.prp.2024.155175.

2. Abstract 3500: LBL-054-CD3: An anti-CDH17 and CD3 bispecific antibody for the treatment of CDH17-positive gastrointestinal cancer. Cancer Res 15 April 2025; 85 (8_Supplement_1): 3500. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1158/1538-7445.AM2025-3500.

END

智药研习社近期活动

来源:CPHI制药在线

声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。

投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼

点击阅读原文,进入智药研习社~

免疫疗法抗体药物偶联物细胞疗法临床1期AACR会议

2025-10-17

·氨基观察

©氨基观察-创新药组原创出品

作者 | 郑晓

CDH17靶点,从年初火到了年尾。

年初的AACR大会上,CDH17靶点堪称最瞩目的存在,近20个临床前分子集中亮相,呈现出“神仙打架”的竞争态势。

事实确实如此。根据OncologyPipeline数据,目前全球有超过30个CDH17相关分子处于开发阶段——不仅ADC、多抗、CAR-T等主流技术路线悉数入局,后续跟进的企业还在推陈出新,试图开发“改善型”分子,领域内卷程度已达到新高度。

而BD交易则为该领域再添一把火。

10月17日,翰森制药宣布与罗氏达成合作协议:罗氏将获得CDH17 ADC药物HS-20110在中国地区以外的全球权益。作为对价,罗氏需支付8000万美元首付款,以及最高14.5亿美元的里程碑付款。

对于一款尚处于I期临床阶段的分子而言,这样的首付款规模已算可观。

从当前热度来看,CDH17领域的BD交易或许才刚刚开始。那么,CDH17能否像“Claudin18.2”一样,成就一批企业呢?

/ 01 /

相似的成药逻辑

CDH17被视为下一个Claudin18.2。

CDH17是钙依赖性蛋白质CDH超家族的非经典成员。目前研究发现,其在胃癌、结直肠癌、肝癌、胰腺癌和胆管癌等多种肿瘤组织中均有不同程度的表达。

虽然一些研究表明,CDH17的高水平表达与患者预后和风险评估密切相关,但一个尴尬的现实是:CDH17与肿瘤相关作用机制,目前尚未完全阐明。

这也导致,过去医学界对CDH17靶点的研发,一直是不温不火。至少在2022年之前,它仍属于极为冷门的靶点。直到这几年,CDH17才意外走红。

至于近年来CDH17流行的原因,看起来与明星靶点Claudin18.2类似,外界将其视为一个理想的成药靶点。

几乎所有药企在研发CDH17相关分子时都提到了同一个观点:

在正常组织中,CDH17高度局限于侧膜,隐藏在难以接近的肠道紧密连接处。相比之下,在50%-90%的胃肠道癌症中,CDH17过表达且重新分布,导致其暴露于癌细胞表面,因此变得更容易被抗体药物靶向。

上述差异,使得CDH17成为基于抗体治疗的有前途的靶点。例如,ADC药物可以凭借“精准导弹”的优势,对肿瘤细胞实现精准打击。

正是在这种情况下,CDH17吸引了诸多企业入局,并且还卷出了新高度。

/ 02 /

卷出了新高度

CDH17靶点研发的卷,不仅在于研发分子的数量多,更在于多个维度。

最直接的感受是,药企的想法极为多样,从ADC到双抗再到CAR-T,呈现出饱和式研发状态。在AACR大会上公布的近20个分子中,最热门的是ADC路线,紧随其后的是双抗和CAR-T。

同一家企业可能带来不止一个研发方向。例如,在今年的AACR大会上,维立志博和拓创生物分别提出了两种针对CDH17的不同模式。

维立志博带来了ADC药物LBL-054和TCE分子LBL-054-CD3。

拓创生物则带来了ADC药物TAVO307A和γ-δ T细胞接合器TAVO307B。

当然,不同企业之间的研发思路也各不相同。例如,LBL-054和TAVO307A虽然都是ADC药物,但搭载的毒素不同;TAVO307B则使用pan-γδTCR,据称比主流的基于CD3的T细胞接合器更不容易引发细胞因子风暴。

这也体现了一点:虽然大家都在同一起跑线上,但竞争早已开始。这种竞争不仅局限于CDH17靶点,还可能包括与其他药物的对垒。

信达生物则瞄准了三抗,其在AACR大会上亮相的IBI3019是一款靶向EGFR、CDH17和CD16A的新型三特异性抗体,用于结直肠癌治疗。

该分子的核心思路是通过靶向肿瘤高表达的CDH17来增强肿瘤特异性EGFR抑制作用,同时减少在EGFR疗法中常见的皮肤毒性。

并且,IBI3019已经开始对标目前主流的EGFR抗体药物。根据公司描述,IBI3019在体内外实验中都显示出比Cetuximab(EGFR单抗)和Amivantamab(EGFR/c-Met双抗)更强的抗肿瘤效果。这或许也是充分考虑了未来如果IBI3019能够成药,将与EGFR抗体药物的正面交锋。

显然,随着低垂的创新果实被采摘殆尽,竞争日益激烈,创新药企之间的较量也愈发前置。这也使得,如CDH17般仍处于极早期的靶点,药企也不得不花费更多心思,让整个市场变得更卷、更热闹。

/ 03 /

上岸还需努力

当然,卷归卷,CDH17靶点上岸仍需努力。

逻辑在于,CDH17靶点成药逻辑看似清晰,但并没有充分的人体数据验证。即便是进度最为领先的TRAILR2/CDH17双抗BI-905711,也仅公布了1a期临床数据,安全性相对良好,但活性数据并不亮眼。

因此,该领域能否成药,还有待验证。再进一步讲,即便能够成药,药企可能仍需要做出更多努力,CDH17靶点注定会是优中选优。

目前,入局CDH17靶点研发的,主要是中国药企。在今年的AACR大会上,亮相的除了上文提到的拓创生物、维立志博、信达生物,还包括华东医药、先声药业等药企,占比超过80%。

这得益于工程师红利,但同时,也因为中国药企的脑洞越来越大。中国创新药企已经跳出“做题家”的范畴,成为全球创新药的搅局者。鉴于中国药企的效率,该领域的迭代或许会超出想象。

因此,这也意味着,会有一批CDH17分子,还没走向全球,可能就被淘汰了。

PS:欢迎扫描下方二维码,添加氨基君微信号交流。

抗体药物偶联物免疫疗法细胞疗法AACR会议引进/卖出

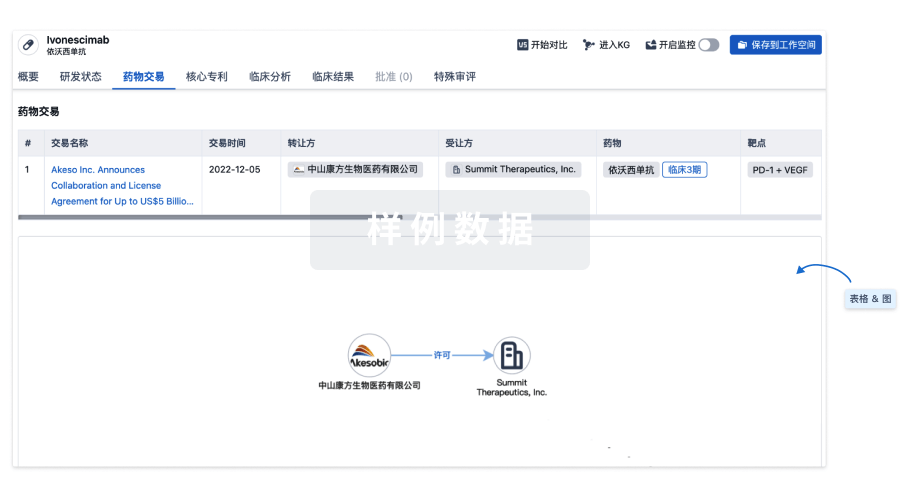

100 项与 LBL-054-ADC 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 胃肠道肿瘤 | 临床前 | 中国 | 2025-07-01 |

登录后查看更多信息

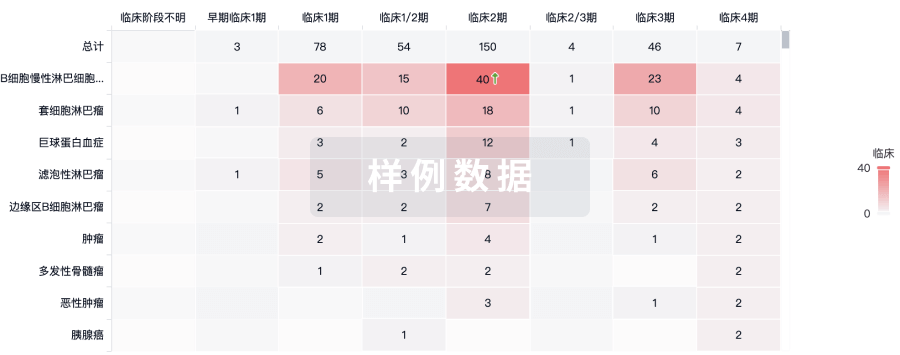

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

生物类似药

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用