预约演示

更新于:2025-10-23

JSKN-022

更新于:2025-10-23

概要

基本信息

药物类型 ADC、双特异性抗体 |

别名 JSKN 022、JSKN022 |

作用方式 抑制剂、拮抗剂 |

作用机制 ITGB6抑制剂(integrin subunit beta 6 inhibitors)、ITGB8抑制剂(integrin subunit beta 8 inhibitors)、PDL1抑制剂(程序性死亡配体1抑制剂) |

治疗领域 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

原研机构 |

在研机构 |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床1期 |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

结构/序列

使用我们的ADC技术数据为新药研发加速。

登录

或

关联

2

项与 JSKN-022 相关的临床试验ChiCTR2500110741

A Phase I Clinical Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics/Pharmacodynamics, and Antitumor Activity of JSKN022 in Subjects with Advanced Malignant Solid Tumors

开始日期2025-10-20 |

申办/合作机构 中山大学肿瘤防治中心 [+2] |

CTR20254082

评估JSKN022在晚期恶性实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学/药效学以及抗肿瘤活性的I期临床研究

主要目的: 评估JSKN022在晚期恶性实体瘤患者中的安全性和耐受性;

确定JSKN022的最大耐受剂量(MTD)和/或推荐II期剂量(RP2D)。

开始日期- |

申办/合作机构 |

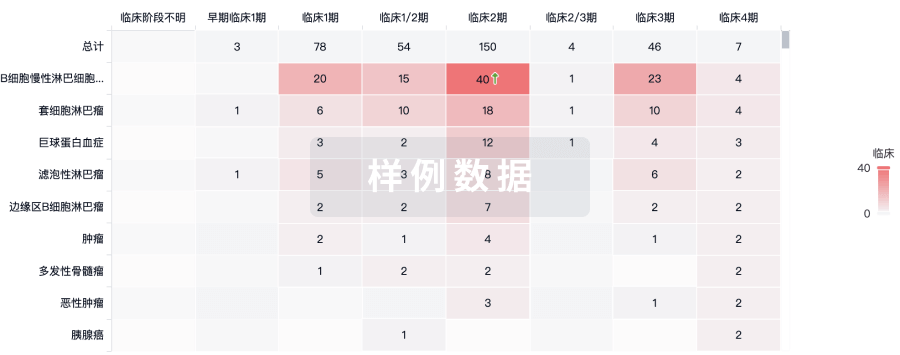

100 项与 JSKN-022 相关的临床结果

登录后查看更多信息

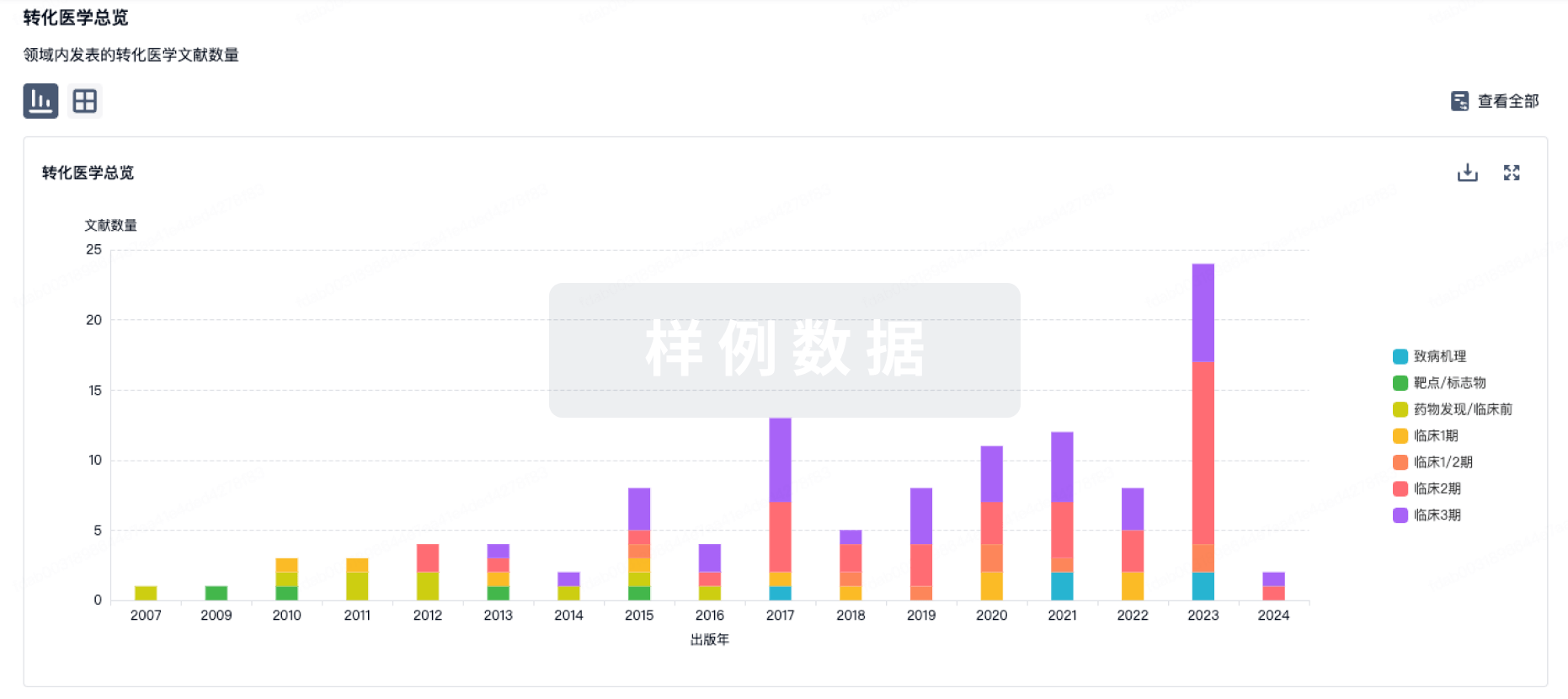

100 项与 JSKN-022 相关的转化医学

登录后查看更多信息

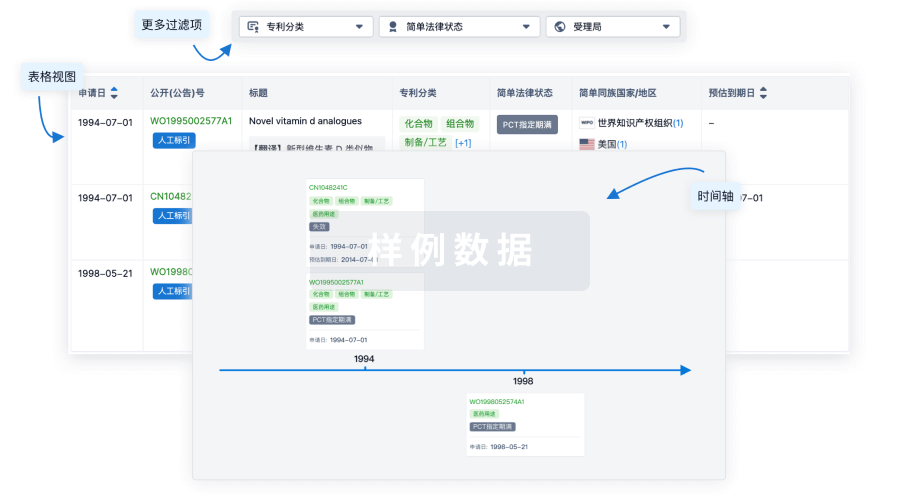

100 项与 JSKN-022 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

26

项与 JSKN-022 相关的新闻(医药)2025-10-21

·生物屋

01

引言

肿瘤免疫治疗的发展历程可追溯至19世纪末,当时William Coley尝试使用细菌毒素(“Coley毒素”)激活免疫系统来对抗肿瘤,奠定了癌症免疫治疗的基础。然而,真正的转折点出现在2013年《Science》杂志将癌症免疫治疗评为“年度突破”,随后免疫检查点抑制剂(如抗PD-1/PD-L1抗体)在临床上取得巨大成功。尽管这些抑制剂在部分患者中展现出持久疗效,但响应率有限(许多肿瘤类型中低于30%),且原发性或继发性耐药常见。因此,科学界亟需开发更精准、高效的免疫治疗新策略,双特异性抗体正是在此背景下应运而生的前沿方向之一。双特异性抗体就是将内源性免疫细胞导向特定靶点的一个例子,在此回顾并总结了所有当前已批准的双特异性抗体的相关研究,并总结了根据当前国家指南的临床应用和适应症,以帮助理解双特异性抗体的当前治疗格局。

02

双特异性抗体药理学

双功能/双特异性抗体是一种抗体分子,其中一个臂靶向T细胞表面分子(如CD3),另一个臂靶向特定的肿瘤抗原。其理论是,抗体的肿瘤特异性臂与肿瘤结合,而T细胞特异性臂与T细胞结合。肿瘤细胞和T细胞的物理并置被认为会导致肿瘤细胞裂解、T细胞活化以及细胞因子的释放,这些细胞因子对肿瘤细胞产生直接的负面影响或招募宿主防御的其他效应细胞进入肿瘤,如图1所示。几种双功能抗体已获得FDA或欧洲药品管理局的批准,其他一些正在开发中。

图1. 双特异性抗体作用机制简图。

Tips:双特异性抗体的概念最早由德国科学家Rolf E. Kontermann和Tobias J. Brinkmann在1990年代初期系统提出,但其技术实现面临巨大挑战。第一代双特异性抗体主要通过化学偶联或“杂交杂交瘤”技术制备,存在稳定性差、产量低、免疫原性高等问题。关键的突破来自于分子工程技术的进步,特别是基因工程技术的应用,使得科学家能够精确设计抗体的轻重链配对,从而产生稳定的双特异性结构。

目前已衍生出超过100种不同的分子格式,主要包括两大类:

·不含Fc段的格式:如双特异性T细胞衔接器(BiTE),其特点是分子量小、穿透性强,但半衰期短,常需连续静脉输注。

·含Fc段的格式:如对称性IgG样双特异性抗体(通过“Knob-in-Hole(KiH)结构”解决轻链错配问题)及非对称性格式(如DVD-Ig、CrossMab)。Fc段的存在可延长半衰期,并保留抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)和补体依赖性细胞毒性(CDC)等效应功能。

抗体是一种糖基化蛋白质复合物,由免疫B细胞合成并分泌,通常是对免疫系统暴露于"外来"或"非自身"分子(如传染源或移植组织)的反应。在结合"外来"分子后,抗体会触发对受感染细胞的免疫反应。一个抗体包含四种蛋白质(或多肽链):两条重链和两条轻链。这些链构成可变域(结合靶抗原)和恒定域,恒定域介导下游事件,包括补体固定和抗体依赖性细胞介导的细胞毒性。

单克隆抗体是一种具有明确特异性(即它结合特定抗原上的特定表位)并从单个永生化B细胞克隆衍生的抗体,双特异性抗体的细胞毒性源于同时结合肿瘤相关抗原和内源性T细胞,触发T细胞活化并释放毒性颗粒,如颗粒酶B和穿孔素。

双功能抗体主要有两种类型:

·第一种类型的一个臂具有对肿瘤相关抗原的结合特异性,另一个臂具有对T细胞表达的激活受体(通常是CD3)的结合特异性。这些通常被称为双功能T细胞衔接器(BiTEs),Blinatumomab、Glofitamab 和Epcoritamab是其中一些例子。

·第二种类型靶向单个肿瘤细胞激活通路中的两个抗原(每个臂靶向一个抗原)。一个例子是Amivantamab,它靶向表皮生长因子受体和癌蛋白cMet,用于治疗具有EGFR基因特定突变的非小细胞肺癌。

Tips: 近年来,双特异性抗体的研发已超越经典的BiTE和双靶点阻滞模式,涌现出多种创新设计策略,旨在提高疗效和安全性。例如:

·条件性激活双特异性抗体:此类抗体仅在肿瘤微环境(TME)中特定条件(如蛋白酶水解)下被激活,从而减少脱靶毒性。近期一项发表于Clinical Cancer Research的研究报道了一种靶向CLDN18.2并条件性激活4-1BB的双特异性抗体,其将4-1BB的共刺激信号严格限制在CLDN18.2阳性的肿瘤微环境中,在临床前模型中显著增强了T细胞功能,同时有效规避了系统性免疫毒性。

·双特异性抗体偶联药物(ADC):将双特异性抗体与细胞毒性载荷结合,实现免疫激活与直接杀伤的协同。例如,康宁杰瑞开发的JSKN022是一款全球首创的PD-L1/αvβ6双抗ADC。其设计是,药物与任一靶点(PD-L1或αvβ6)结合后,通过内吞进入细胞,在溶酶体中释放拓扑异构酶I抑制剂(T01),直接诱导抗原阳性细胞凋亡,并可发挥“旁观者效应”杀伤邻近的抗原阴性细胞,临床前数据显示其在多种实体瘤模型中具有强效抗肿瘤活性。中国生物制药的TQB2102则是一款靶向HER2两个不同非重叠表位(ECD2及ECD4)的双抗ADC,在I期临床中,对于HER2高表达(IHC 3+)的晚期结直肠癌患者,客观缓解率(ORR)达到34.8%。

·免疫调节双特异性抗体:同时靶向免疫检查点和肿瘤相关通路。Incyte公司开发的INCA33890是一种TGFβR2×PD-1双特异性抗体,旨在同时解除免疫抑制性的TGF-β信号和PD-1检查点阻断,其I期概念验证研究结果将在2025年ESMO大会上公布,备受关注。

下表概括了双特异性抗体的主要类型及代表性药物:

类型

作用机制

代表药物 (靶点)

关键适应症

T细胞衔接器 (BiTE等)

桥接T细胞(CD3)与肿瘤抗原,诱导T细胞介导的杀伤

Blinatumomab (CD19×CD3)

急性淋巴细胞白血病

Glofitamab (CD20×CD3)

弥漫性大B细胞淋巴瘤

双免疫检查点/通路阻滞剂

同时阻断肿瘤细胞上的两个免疫抑制信号或关键通路

Amivantamab (EGFR×cMet)

EGFR外显子20插入突变NSCLC

HB0025 (PD-L1×VEGF)

非小细胞肺癌

条件性激活双特异性抗体

在肿瘤微环境特定条件下(如蛋白酶)激活,降低系统性毒性

CLDN18.2/4-1BB双抗

实体瘤 (临床研究阶段)

双特异性ADC

双靶向递送细胞毒性药物,增强精准杀伤与旁观者效应

JSKN022 (PD-L1/αvβ6 ADC)

晚期实体瘤 (临床研究阶段)

TQB2102 (HER2 BpAb ADC)

HER2阳性晚期结直肠癌

03

双特异性抗体的不良反应

T细胞衔接疗法常见报告的毒性效应是细胞因子释放综合征(CRS)和神经毒性效应,尽管CD20 × CD3双特异性药物的这些反应似乎比大多数CAR-T细胞疗法要轻。

3级和4级CRS定义为需要血管加压药或氧气需求 > 40% ftO2、危及生命的状况,通常低于1%,在Glofitamab中高达4%(可能由于有2个CD20结合域)。另一方面,CAR-T细胞疗法的3级和4级CRS发生率可高达28%。

Tips: CRS的病理生理学核心是T细胞被广泛激活后,爆发性释放大量炎症细胞因子,包括白细胞介素-6(IL-6)、干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)。这些细胞因子激活巨噬细胞和内皮细胞,引发全身性炎症反应、毛细血管渗漏和凝血功能障碍。IL-6信号通路在CRS中扮演关键角色,这为使用IL-6受体拮抗剂托珠单抗进行靶向治疗提供了理论依据。

对于使用T细胞衔接双特异性药物成功缓解CRS的策略包括:使用前阶段抗CD20单克隆抗体以耗竭非恶性B细胞并减少双特异性药物在非恶性和恶性B细胞上的初始占据,在3周内使用阶梯递增剂量,使用糖皮质激素进行预给药以及皮下给药。

对于3级和4级CRS,应停用BiTEs并开始大剂量类固醇治疗,需要血管加压药和氧气支持的辅助治疗。患者发生4级CRS后不应再次用药,发生3级CRS后可以尝试谨慎的再次用药。

免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)是一种临床和神经精神综合征,可在施用某些类型的免疫疗法(尤其是免疫效应细胞(IEC)和T细胞衔接疗法)后的数天至数周内发生。ICANS通常与CAR-T细胞疗法相关。其发生频率和模式尚不明确。任何级别的ICANS发生率如下文各药物分别所述,均< 10%。 ICANS在CRS背景下发生,通常在发生CRS后3-4天内出现,表现为从精神状态改变到癫痫发作等一系列神经系统症状,治疗主要包括类固醇和抗癫痫药物。

Tips: ICANS的发病机制可能与脑血管内皮细胞活化、血脑屏障破坏以及中枢神经系统中炎症细胞因子(如IL-1、IL-6)水平升高有关。诊断和分级主要依据美国移植和细胞治疗学会(ASTCT)标准,评估工具包括“免疫效应细胞相关脑病(ICE)”评分,用于评估患者的定向力、注意力、书写和语言能力。除了类固醇,针对难治性ICANS,靶向IL-1通路的阿那白滞素等药物也在探索中。

极少情况下,也观察到长期血细胞减少、发热性中性粒细胞减少症和包括Covid-19在内的严重感染。

Tips: 其他值得关注的毒性还包括:

·肿瘤溶解综合征(TLS):尤其在肿瘤负荷高的患者中。

·噬血细胞性淋巴组织细胞增多症/巨噬细胞活化综合征(HLH/MAS):一种危及生命的全身性炎症综合征。

·皮肤毒性:特别是靶向GPRC5D的药物(如Talquetamab),可能导致掌跖红肿综合征、指甲变化和味觉障碍。

·感染:由于B细胞耗竭(靶向CD20或BCMA的药物)或免疫抑制治疗(糖皮质激素),患者机会性感染风险增加,建议进行相应的预防和监测。

04

双特异性抗体 T 细胞衔接器(BiTEs)在不同肿瘤中的应用

4.1BiTEs在弥漫性大 B 细胞淋巴瘤中的应用

目前,BiTEs被批准用于二线或后期复发的DLBCL,两种获批的药物是Glofitamab和Epcoritamab,它们都是CD20xCD3双特异性抗体。

Glofitamab在一项2期试验中进行了研究,该试验有154名复发/难治性侵袭性B细胞淋巴瘤患者(71%为DLBCL),他们至少接受过2线治疗,其中1/3的患者接受过CAR-T细胞疗法。患者接受奥滨尤妥珠单抗预处理以减轻细胞因子释放综合征,随后接受固定疗程的glofitamab单药治疗(共12个周期)。Glofitamab的总缓解率(ORR)为52%,其中完全缓解(CR)率为39%,12个月无进展生存期(PFS)为37%。缓解持久——达到CR的患者中有34%在12个月时仍处于缓解状态。62%的患者出现3级或以上不良事件(AEs),包括4%的CRS和3%的ICANS。

Epcoritamab在一项多中心2期试验中进行了研究,157名患有r/r CD20阳性大B细胞淋巴瘤的成人,且至少接受过2线治疗(包括39%接受过CAR-T细胞疗法的患者)接受治疗,直至疾病进展或出现不可接受的毒性。总缓解率为63.1%,完全缓解率为38.9%。中位缓解持续时间为12.0个月。≥3级CRS发生率为3%,ICANS为6.4%,其中1例死亡。

Tips: 在DLBCL的治疗格局中,双特异性抗体为接受过多线治疗(包括CAR-T失败)的患者提供了重要的救命选择,其与CAR-T疗法的序贯使用、联合治疗(例如与化疗、免疫调节剂或Polatuzumab Vedotin)是当前研究的热点。III期临床试验(如EPCORE DLBCL-2)正在进行中,以评估Epcoritamab联合疗法在更前线治疗中的地位。

4.2 BiTEs在多发性骨髓瘤中的应用

目前,有3种BiTEs被批准用于多发性骨髓瘤(MM)患者,这些患者在接受抗CD38单克隆抗体、来那度胺、泊马度胺、硼替佐米、卡非佐米治疗后出现进展,这类患者群体也被称为五重难治性。直到最近,这类患者群体通常预后不良,治疗选择有限。现在,BiTEs以及CAR-T细胞疗法可用于这类患者群体。BiTEs似乎具有相似的疗效和更好的耐受性,尽管它们尚未进行比较。与CAR-T细胞疗法不同,BiTEs迄今为止仅在单臂试验中进行过研究。对于快速进展的疾病,由于BiTEs具有即用型特性,而开始CAR-T细胞疗法需要较长时间且仅在三级护理中心可用,因此BiTEs似乎是更好的选择。

Teclistamab和Elranatamab是靶向肿瘤上BCMA和患者T细胞上CD3的双特异性单克隆抗体;Talquetamab是靶向肿瘤上GPRC5D和患者T细胞上CD3的双特异性单克隆抗体。

Teclistamab在一项单臂1/2期多中心试验中进行了研究,该试验涉及165名复发难治性MM患者,他们至少接受过三种既往治疗,包括抗CD38单克隆抗体、蛋白酶体抑制剂、免疫调节抑制剂,且未接受过BCMA靶向治疗。观察到ORR为63%,CR为39%。缓解持续时间(DOR)为18个月,估计PFS为11个月,中位总生存期(OS)为18个月。注意到感染性(45%为3级或4级)和血液学(3/4级中性粒细胞减少、贫血和血小板减少分别占64%、37%和21%)不良事件。CRS和ICANS不常见。3级CRS发生率为0.6%,无3/4级ICANS。

Elranatamab在一项2期单臂试验中进行了研究,123名复发或难治性MM患者至少接受过三种既往治疗,包括抗CD38单克隆抗体、蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂,但未接受过BCMA靶向治疗,他们接受了elranatamab治疗。总缓解率为61%,其中完全缓解率为35%。CRS发生在58%的患者中,均为1级或2级。ICANS仅发生在3.4%的患者中;均为1级或2级。感染毒性更常见,40%为3级或4级。

Talquetamab在一项1/2期非对照试验中进行了研究,100名MM患者接受了Talquetamab治疗,这些患者至少接受过3种既往治疗,包括抗CD38单克隆抗体、蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂。中位随访14个月后,观察到ORR为73%,中位DOR为9.5个月。

Tips: 多发性骨髓瘤是双特异性抗体研发最活跃的领域之一,除了BCMA和GPRC5D,新的靶点如FcRH5也在探索中(例如Cevostamab)。临床挑战包括应对靶点下调导致的耐药,以及管理GPRC5D靶向药物特有的毒性(如皮肤、指甲和味觉相关不良事件)。未来方向包括探索双特异性抗体与标准疗法(如免疫调节剂、蛋白酶体抑制剂)的联合,以及开发同时靶向BCMA和GPRC5D的双特异性或三特异性分子。

4.3 BiTEs在滤泡性 B 细胞淋巴瘤中的应用

Mosunetuzumab是一种CD20xCD3 BiTE,被批准用于治疗至少接受过2种既往全身治疗的复发滤泡性淋巴瘤患者。它在一项单臂2期研究中进行了研究,该研究有90名复发难治性FL患者,他们至少接受过两种既往全身治疗(中位数3种),包括抗CD20药物、烷化剂和自体造血干细胞移植(21%)。使用mosunetuzumab治疗导致ORR为80%,CR为60%,DOR为23个月,PFS为18个月。CRS主要在第一周期观察到,90名患者中仅有2人出现3级及以上CRS(0.2%)。最常见的3级及以上的不良反应是中性粒细胞减少症、低磷血症。

4.4 BiTEs在急性淋巴细胞白血病(ALL)中的应用

Blinatumomab是一种CD19xCD3 BiTE,被批准用于治疗复发或难治性pH阴性或pH阳性B细胞ALL。它在一项随机3期试验中进行了研究,其中405名复发难治性pH阴性ALL患者被随机分配接受blinatumomab或基于阿糖胞苷的疗法。与化疗相比,Blinatumomab与更高的OS率(7.7个月 vs 4个月;HR 0.71, 95% CI 0.55–0.93)、CR率(34% vs 16%)和6个月时的EFS率(31% vs 12%,HR 0.55,95% CI 0.43–0.71)相关。两组中3/4级毒性相当。CRS发生率 < 5%。

Tips: Blinatumomab是首个获批的双特异性T细胞衔接器,标志着该领域的里程碑。其主要缺点是需要连续静脉输注,这促进了半衰期更长的CD19×CD3双特异性抗体(如IgG样结构的XmAb14045)的开发,这些抗体可实现皮下或静脉输注,给药更方便。

4.5 BiTEs在小细胞癌中的应用

Tarlatamab是一种靶向Delta样配体3和CD3的双特异性T细胞衔接器,Delta样配体3在90%的小细胞癌中过度表达。它在一项2期研究中进行了研究,该研究涉及220名既往中位接受过2种治疗的小细胞癌患者,结果显示缓解率为40%。在获得客观缓解的患者中,59%的患者缓解持续时间为6个月,中位无进展生存期为4.9个月,9个月时的总生存率为66%。51%的患者出现CRS,主要发生在治疗周期1,1%的患者出现3级CRS,3%的患者因副作用停止治疗。

Tips:Tarlatamab(AMG757)的获批基于DeLLphi-301研究,该研究结果标志着双特异性抗体在实体瘤治疗中的重大突破。DLL3在SCLC中高表达而在正常组织中表达极低,使其成为理想的靶点。这为预后极差的SCLC患者提供了新的免疫治疗选择,改变了既往以化疗为主的治疗模式。

4.6BiTEs在葡萄膜黑色素瘤中的应用

Tebentafusp是一种双特异性gp100肽-HLA导向的CD3 T细胞衔接器,适用于治疗HLA-A*02:01阳性的不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤成人患者。在一项3期试验中,表达HLA-A*02:01的初治转移性葡萄膜癌患者被随机分配接受Tebentafusp治疗或研究者选择的治疗(帕博利珠单抗、伊匹木单抗、达卡巴嗪)。与研究者选择相比,Tebentafusp治疗显示出更好的总生存期(中位OS 22个月 vs 16个月)和PFS(31% vs 19%),89%的患者发生CRS,仅1%为3级或以上。

Tips: Tebentafusp是首个在实体瘤中显示出总生存获益的双特异性T细胞衔接器,也是首个获批用于治疗葡萄膜黑色素瘤的T细胞受体(TCR)模拟疗法。其独特之处在于它不靶向细胞表面蛋白,而是识别细胞内来源的gp100蛋白肽,该肽由HLA-A*02:01分子呈递在细胞表面。这种机制突破了传统抗体只能靶向细胞表面抗原的限制,为靶向“不可成药”的细胞内癌蛋白开辟了新途径。

4.7 BiTEs在前列腺癌中的应用

靶向PSMA的BiTEs已在转移性去势抵抗性前列腺癌中进行研究,包括pasotuxizumab、acapatamab在内的药物在1期试验中显示出疗效,目前焦点是AMG 340,尚无任何药物获得FDA批准。

4.8 BiTEs在表达 EpCAM 的实体恶性肿瘤中的应用

Catumaxomab是一种CD3xEpCAM BiTE,由于不可接受的CRS和肝毒性,于2017年撤市。

Tips: 尽管Catumaxomab退市,但针对实体瘤的双特异性抗体研发并未止步。

当前的策略着重于:

·寻找更优靶点:优先选择在肿瘤中均匀高表达、而在关键正常组织中不表达或表达受限的抗原(如MUC17、CLDN18.2)。

·优化分子设计:采用前药策略、条件性激活或调整亲和力(例如对CD3采用低亲和力)以提高治疗指数。

·克服免疫抑制微环境:开发同时靶向肿瘤抗原和免疫调节靶点(如PD-L1)的双特异性抗体。例如,华海药业的PD-L1/VEGF双特异性抗体HB0025在2025年ESMO公布的II期研究中,对于PD-L1高表达(TPS≥50%)的晚期非小细胞肺癌患者,联合化疗的客观缓解率(ORR)达到了100%。Merus公司开发的EGFR×LGR5双特异性抗体Petosemtamab在转移性结直肠癌的II期试验中也显示出抗肿瘤活性和可管理的安全性。

·联合疗法:与免疫检查点抑制剂、放疗、化疗或靶向药物联合,以协同增强抗肿瘤免疫。

05

结论

在过去十年中,免疫疗法改变了癌症的治疗格局。在各种形式的免疫疗法中,操纵T细胞在过去几年显示出前景。T细胞操纵可以通过CAR-T细胞疗法或双特异性抗体来实现,这两种治疗方式已在复发难治性血液恶性肿瘤中得到研究并显示出疗效。它们尚未在随机对照试验中进行相互比较,因此,适当的序贯使用顺序尚不清楚。尽管跨试验比较并不理想,但现有证据表明,与CAR-T细胞疗法相比,BiTEs具有相似的疗效和更好的耐受性。然而,双特异性抗体具有能够"即用型"使用的优势,考虑到这些抗体不是MHC特异性的,可以用于所有患者,无论其HLA类型如何。此外,BiTEs不需要对患者进行淋巴细胞清除。CAR-T细胞疗法由于物流问题,仅在三级护理中心可用,并且需要大量的社会支持。因此,实际上,对于生活在农村环境的大部分人群以及通常来自较低社会经济背景的患者来说,它是不可用的。由于这些原因,在复发难治性情况下,当疾病通常快速进展且患者没有时间启动像CAR-T细胞疗法这样耗时的治疗时,BiTEs似乎是一种更理想和合乎逻辑的治疗选择。CAR-T细胞疗法是一个强大的工具,但似乎随着最近的发展,BiTEs在我们使用CAR-T细胞疗法之前,为我们在某些复发难治性血液恶性肿瘤中提供了又一条有效的治疗线。

BiTEs在实体恶性肿瘤中的疗效尚未得到证实,肿瘤相关抗原(BiTEs可能靶向的抗原)在脱靶的正常身体组织上广泛表达,这可能带来广泛不良反应的潜在风险。肿瘤肿块/实体恶性肿瘤也往往具有高间质压力,这阻碍了像BiTEs这样的高分子量分子的渗透。

Tips: 展望未来,双特异性抗体领域正朝着以下几个方向飞速发展:

·新型分子设计:如前所述的条件性激活双特异性抗体和双特异性ADC,旨在最大化疗效同时最小化毒性,这些创新设计(如CLDN18.2/4-1BB双抗、PD-L1/αvβ6双抗ADC JSKN022)代表了下一代双特异性抗体的发展方向。

·攻克实体瘤:尽管挑战巨大,但Tarlatamab在SCLC、Tebentafusp在葡萄膜黑色素瘤的成功,以及靶向CLDN18.2、EGFR×LGR5、PD-L1×VEGF等多种新型分子在临床研究中显示的潜力,证明了双特异性抗体在实体瘤中的应用并非遥不可及。未来的突破可能依赖于发现更特异的靶点抗原、开发能有效穿透肿瘤基质的抗体格式,以及合理的联合治疗策略。

·联合治疗的探索:双特异性抗体与其他免疫调节剂、靶向药物、放疗甚至CAR-T细胞的联合应用,是克服耐药性和提高响应率的关键策略。

·给药途径的优化:开发半衰期更长的制剂和皮下注射剂型,将极大改善患者的治疗体验和便利性,并可能使门诊治疗成为现实。

总而言之,双特异性抗体已经从科学概念迅速成长为癌症免疫治疗武器库中不可或缺的一部分。它们在血液肿瘤中已确立地位,并在实体瘤中不断开疆拓土。随着分子工程的持续创新和临床经验的积累,双特异性抗体有望在更早期的治疗线数中发挥重要作用,最终为更多癌症患者带来希望。

参考文献

1. Bispecific antibodies in clinical practice: Understanding recent advances and current place in cancer treatment landscape. Clinical and Experimental Medicine. 2025, 25:11. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1007/s10238-024-01520-y

2. 其它信息源于网络搜索

免责声明:推文基于已公开的资料信息撰写,仅用于知识分享和传递,任何情况下本文的信息或所表述意见均不构成对任何人的建议。如因版权等存在疑问,请于本文刊发30日内联系本公众号删除,更多精彩内容欢迎关注和分享公众号。

免疫疗法

2025-10-15

·医药地理

扫描关注医药地理数据库

后台回复 第41期 即可下载

目 录

行业政策

1.中国政府网:李强签署国务院令 公布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》

2.全国标准信息公共服务平台:《医疗保障基础信息业务分类与编码 第1部分:通用要求》征求意见

3.国家药监局药品审评中心:关于发布《儿童用药研发常见/共性问题及一般性答复》的通告

4.国家医保局办公室、国家中医药局综合司:关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知

5.国家药监局:关于扶正养生丸转换为非处方药的公告(2025年第95号)

6.广东省医保局:关于推动集采药品进基层医疗机构、进民营医疗机构、进零售药店的通知

7.上海阳光医药采购网:关于发布本市医保总额预算单列药品编码信息的公告

行业动态

1. 药讯动态:重磅获批

2. 药讯动态:重磅临床

3. 药企动态:市场动态

零售行业动态

点药店“阴阳价格”问题,全面严打

本周总结

政策解读

1、中国政府网:李强签署国务院令 公布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》

《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》已经2025年9月12日国务院第68次常务会议通过,现予公布,自2026年5月1日起施行。具体信息请登录中国政府网官网查看。

2、全国标准信息公共服务平台:《医疗保障基础信息业务分类与编码 第1部分:通用要求》征求意见

《医疗保障基础信息业务分类与编码 第1部分:通用要求》是国家医疗保障局组织制定的医疗保障信息业务编码基础性文件,属于国家医保标准体系的重要组成部分,旨在规范信息业务分类与编码标准编制工作。该标准由全国医疗保障标准化工作组(SWG37)归口,国家标准委主管,计划号20251204-T-469,计划周期18个月,2025年4月30日下达,主要起草单位包括国家医疗保障局和中国社会保障学会。目前,项目进度进行到征求意见阶段。

附件:

1.征求意见稿.pdf

2.编制说明.pdf

相关文件请扫描上方二维码查看

3、国家药监局药品审评中心:关于发布《儿童用药研发常见/共性问题及一般性答复》的通告

为全力支持儿童用药的研发,药审中心针对当前我国儿童用药研发中常见/共性问题,结合相应技术指导原则要点与审评实践的基本认识,组织撰写了《儿童用药研发常见/共性问题及一般性答复》。 特此通告。

附件:

儿童用药研发常见/共性问题及一般性答复.pdf

相关文件请扫描上方二维码查看

4、国家医保局办公室、国家中医药局综合司:关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知

为贯彻落实党中央、国务院关于促进中医药传承创新发展重要部署,探索实施适合中医药特点的医保支付方式,更好满足人民群众对中医药服务的需求,现就开展中医优势病种按病种付费试点工作有关事项通知如下。具体信息请登录国家医保局官网查看。

5、国家药监局:关于扶正养生丸转换为非处方药的公告(2025年第95号)

根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》(原国家药品监督管理局令第10号)规定,经国家药监局组织论证和审核,扶正养生丸由处方药转换为非处方药。品种名单(见附件1)及非处方药说明书范本(见附件2)一并发布。具体信息请登录国家药监局官网查看。

附件:

1.品种名单.docx

2.非处方药说明书范本.docx

相关文件请扫描上方二维码查看

6、广东省医保局:关于推动集采药品进基层医疗机构、进民营医疗机构、进零售药店的通知

为深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神,深化医保基金管理突出问题专项整治,持续强化基金监管高压态势,深入打击倒卖医保回流药、违规超量开药、骗取生育津贴等违法违规使用医保基金行为,决定自即日起至2025年12月31日,在全国范围开展医保基金管理突出问题专项整治“百日行动”。具体信息请登录国家医保局官网查看。

7、上海阳光医药采购网:关于发布本市医保总额预算单列药品编码信息的公告

按照《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》(沪医保发〔2023〕2号)和《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》(沪府办规〔2024〕9号)相关要求,本市自2023年3月1日起实施相关药品费用连续三年预算单列措施。现将2025年度上海市医保总额预算单列药品编码信息表(截至2025年9月30日)予以公布。

附件:

2025年度上海市医保总额预算单列药品编码信息表.pdf

相关文件请扫描上方二维码查看

行业动态

01

药讯动态:重磅获批

最近重磅获批

NMPA批准莫米司特片上市:治疗斑块状银屑病 。

NMPA批准马来酸噻吗洛尔凝胶申报上市:用于治疗增殖期浅表性婴儿血管瘤的外用凝胶制剂。

NMPA批准泽卢克布仑钠申报上市:与常规治疗药物联合用于治疗抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力患者。

CDE将TQ-B3234胶囊拟纳入突破性治疗品种:拟治疗伴有症状、不能手术的I型神经纤维瘤病(NF1)相关的成人丛状神经纤维瘤。

FDA授予CD388突破性疗法认定:用于预防成人及青少年中高风险人群感染甲型与乙型流感。

02

药讯动态:重磅临床

最近重磅临床

FDA批准4B03-04注射液开展临床试验:用于治疗骨关节炎疼痛患者。

FDA批准SYH2070注射液开展临床试验:用于治疗高甘油三酯血症或混合型高脂血症。

CDE批准Orforglipron 片开展临床试验:用于治疗肥胖或超重成人女性患者的压力性尿失禁。

CDE批准注射用JSKN022开展临床试验:适用于治疗晚期实体肿瘤。

复宏汉霖发布公告,宣布一项比较斯鲁利单抗(H药)或安慰剂联合化疗(奥沙利铂+替吉奥)新辅助/辅助治疗胃癌的III期临床研究达到了无事件生存期(EFS)的主要研究终点。

03

药企动态:市场动态

10月9日,诺和诺德宣布已达成最终协议以52亿美元收购Akero Therapeutics。Akero的成纤维细胞生长因子21(FGF21)类似物Efruxifermin(EFX)是治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)的潜在最佳药物。EFX目前正处于3期开发阶段,用于治疗中晚期肝纤维化(F2-F3)和肝硬化(F4)患者。

10月9日,百奥泰宣布,已与Intas Pharmaceuticals就BAT2506(一款参照欣普尼®戈利木单抗开发的生物类似药)深化在加拿大市场的合作。Intas将拥有BAT2506在加拿大市场的独占的商业化权益。根据协议条款,百奥泰将负责这款生物类似药的研发、生产以及商业化供应,Intas将通过其美国子公司Accord BioPharma(以下简称“Accord”)负责BAT2506在加拿大市场的商业化。

10月10日,BMS宣布将以15亿美元现金收购Orbital,以加强细胞疗法管线组合。收购包括一款在研下一代CAR-T细胞疗法OTX-201,该项目在体内重编程细胞,具有治疗自身免疫性疾病的best-in-class潜力。除OTX-201外,BMS还将收购Orbital的专有RNA平台,该平台集成了环状和线性RNA工程、先进的LNP递送和人工智能驱动的设计,以实现针对广泛疾病的独特生物学定制的持久、可编程RNA疗法。

零售行业动态

01

定点药店“阴阳价格”问题,全面严打

国家医保局表示,近期,部分地区陆续发现定点零售药店(下称“定点药店”)对医保非医保患者采用“阴阳价格”(歧视性价格)行为,即完全相同的药品销售给医保患者的价格高于非参保患者。依据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国药品管理法》等法律要求,定点药店通过向参保患者高价售药牟利行为涉嫌价格欺诈,同时违背了定点药店医保服务协议中“不得对医保参保人员实行不公平、歧视性价格”的管理要求,应予严肃核查处置。高度关注定点药店“阴阳价格”问题线索、严肃核查处置“阴阳价格”问题、做好常态化监测治理。具体信息请登录国家医保局官网查看。

本周总结

行业政策

国务院公布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》,规范生物医学新技术的临床研究和转化应用,自2026年5月1日起施行;《医疗保障基础信息业务分类与编码 第1部分:通用要求》作为国家医保标准体系的重要组成部分,目前进入征求意见阶段,旨在规范医保信息业务分类与编码;国家药监局药审中心发布《儿童用药研发常见/共性问题及一般性答复》,针对儿童用药研发中的常见问题,结合技术指导原则和审评实践,提供解决方案,全力支持儿童用药的研发等。

行业动态

多款新药在获批和临床试验阶段取得新进展。莫米司特片、马来酸噻吗洛尔凝胶、泽卢克仑钠等药物获批上市,用于斑块状银屑病、增殖期浅表性婴儿血管瘤、成人全身型重症肌无力等。同时4B03-04注射液、SYH2070注射液、Orfoglipron片、注射用JSKN022等新药获批临床试验,用于骨关节炎疼痛、高甘油三酯血症或混合型高脂血症、压力性尿失禁、晚期实体肿瘤等;诺和诺德以52亿美元收购Alero Therapeutics;百奥泰与Intas Pharmaceuticals就BAT2506深化在加拿大市场的合作;BMS以15亿美元现金收购Orbital,以加强细胞疗法管线组合。

零售动态

国家医保局全面严打定点药店“阴阳价格”问题,对医保患者高价售药牟利、违反价格和医保协议要求的药店进行核查与治理。

来源:由中国医药工业信息中心整理

END

如需获取更多数据洞察信息或公众号内容合作,请联系医药地理小助手微信号:pharmadl001

申请上市

2025-10-12

点击蓝字

关注我们

本周,热点不多。首先看审评审批方面,本周获批新药不多,比较值得一说的有两个,首个国产PDE4抑制剂获批上市以及首个国产IL-36R单抗申报上市;其次是研发方面,多个药取得重要进展,比如阿斯利康/第一三TROP2-ADC药物德达博妥单抗一线治疗三阴乳腺癌成功,成首款一线治疗显著延长生存期ADC药物;再次是交易及投融资方面,诺和诺德52亿美元收购Akero,获得FGF21类似物;最后是上市方面,长风药业港交所正式上市。

本周盘点包括审评审批、研发、交易及投融资以及上市四大板块,统计时间为2025.10.1-10.11,包含26条信息。

审评审批

NMPA

上市

批准

1、10月11日,NMPA官网显示,优时比的卢克布仑钠获批上市,与常规治疗药物联合治疗抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力(gMG)患者。泽卢克布仑钠是全球首个且唯一经皮下注射、可自行给药并拥有双重抑制作用的新一代C5补体抑制剂,用于治疗抗AChR抗体阳性的全身型重症肌无力患者。

2、10月11日,NMPA官网显示,和美药业1类新药莫米司特获批上市,用于治疗斑块状银屑病,成为首款获批的国产PDE4抑制剂。莫米司特(Hemay005)是一款磷酸二酯酶4(PDE4)小分子抑制剂,于2024年4月首次申报上市,首发适应症为斑块状银屑病。

3、10月11日,NMPA官网显示,特宝生物的聚乙二醇干扰素α-2b注射液(派格宾)获批一项新适应症,联合核苷(酸)类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎。派格宾是特宝生物自主研发的聚乙二醇长效干扰素α-2b注射液,同时也是全球首个40kD聚乙二醇长效干扰素α-2b注射液。

4、10月11日,NMPA官网显示,科伦博泰的TROP-2ADC芦康沙妥珠单抗获批一项新适应症,用于治疗经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗后进展的EGFR突变局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。

5、10月11日,NMPA官网显示,GSK的重组带状疱疹疫苗(GSK1437173A,欣安立适)获批新适应症,用于18岁及以上高危成人预防带状疱疹。欣安立适是一种重组亚单位佐剂疫苗,分两剂肌肉注射,2019年5月该疫苗首次获NMPA批准在中国上市,用于预防50岁及以上成人的带状疱疹。

申请

6、10月1日,CDE官网显示,华奥泰生物的瑞西奇拜单抗(HB0034)申报上市,用于治疗成人泛发性脓疱型银屑病(GPP)发作。瑞西奇拜单抗是华奥泰子公司华博生物开发的一款抗IL-36R单抗,目前全球仅有一款药物获批用于治疗GPP,即勃林格殷格翰的抗IL-36R单抗佩索利单抗,该药物已在国内上市。尚未有国内企业自研的IL-36R抗体获批上市。

临床

批准

7、10月10日,CDE官网显示,礼来的Orforglipron片一项新适应症获批临床,拟用于治疗肥胖或超重成人女性患者的压力性尿失禁。Orforglipron是一种在研的、每日一次口服的小分子(非肽类)胰高血糖素样肽–1受体激动剂(GLP-1RA)。该药最初由中外制药发现,并于2018年授权给礼来公司开发。

8、10月10日,CDE官网显示,高光制药的BHV-8000缓释片获批临床,用于预防早期阿尔茨海默病(AD)患者淀粉样蛋白相关成像异常的发生。BHV-8000是高光制药开发的一款TYK2/JAK1双靶点抑制剂,2023年,高光制药以近10亿美元的价格将BHV-8000的海外权益授权给了Biohaven。高光制药依然拥有该药的大中华区权益。

9、10月11日,CDE官网显示,康宁杰瑞自主研发的PD-L1/αvβ6双特异性抗体偶联药物(ADC)JSKN022获批临床,用于晚期恶性实体瘤。JSKN022是康宁杰瑞基于糖基定点偶联平台开发的一种全球首创的双靶点ADC,可同时识别并结合肿瘤细胞表面的PD-L1与αvβ6整合素。

突破性疗法

10、10月9日,CDE官网显示,正大天晴和首药控股联合申报的1类新药TQ-B3234胶囊拟纳入突破性治疗品种,拟治疗伴有症状、不能手术的I型神经纤维瘤病(NF1)相关的成人丛状神经纤维瘤。这是一款选择性MEK1/2抑制剂。

FDA

上市

批准

11、10月1日,FDA官网显示,诺华的瑞米布替尼片获批上市,用于治疗在接受H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人慢性自发性荨麻疹(CSU)患者。瑞米布替尼片为每日两次口服片剂,无需注射和实验室监测,是首个获FDA批准用于治疗CSU的BTK抑制剂(BTKi)。

12、10月3日,FDA官网显示,罗氏的阿替利珠单抗或其皮下制剂+芦比替定组合疗法获批上市,用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)成人患者的维持治疗,这些患者在接受由阿替利珠单抗或其皮下制剂、卡铂和依托泊苷(CE)组成的一线诱导治疗后病情未发生进展。此次批准标志着针对ES-SCLC一线维持治疗的首个且唯一的组合疗法。

13、10月8日,FDA官网显示,再生元的PD-1抑制剂Cemiplimab-rwlc(Libtayo)新适应症获批,用于手术和放疗后复发风险较高的成人皮肤鳞状细胞癌(CSCC)患者的辅助治疗。这是首个也是唯一一个获批用于手术和放疗后复发风险较高的CSCC辅助治疗的免疫疗法。

申请

14、10月1日,FDA官网显示,第一三共的德曲妥珠单抗(Enhertu)递交补充生物制品许可申请(sBLA),用于联合THP方案(紫杉醇+曲妥珠单抗+帕妥珠单抗)新辅助治疗手术前的高风险HER2阳性(IHC3+或ISH+)早期(Ⅱ期或Ⅲ期)乳腺癌患者。该申请的处方药使用者费用法案(PDUFA)时间为2026年5月18日。

15、10月9日,FDA官网显示,泰合生技的阿哌沙班口溶膜TAH3311递交新药上市申请(NDA),阿哌沙班(Eliquis)原研是BMS和辉瑞联合开发的一种口服的选择性活化Xa因子抑制剂,主要用于降低中风和全身性栓塞风险。TAH3311是一种创新制剂,旨在改善广泛使用的抗凝剂阿哌沙班的递送。

临床

批准

16、10月9日,FDA官网显示,福贝生物的潜在“first-in-class”单抗类药物4B03-04注射液获批临床,该临床试验是一项评估4B03-04单次给药剂量递增,在骨关节炎疼痛患者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的Ⅰ期、随机、双盲、安慰剂对照研究。

17、10月9日,FDA官网显示,石药集团的双链小干扰RNA(siRNA)药物SYH2070注射液获批临床。SYH2070注射液是一款通过偶联乙酰半乳糖胺(GalNAc)实现肝脏靶向递送的siRNA药物,以皮下给药的方式靶向血管生成素样蛋白3(ANGPTL3),能有效降低ANGPTL3水平。

研发

临床状态

18、10月6日,ClinicalTrials官网显示,默沙东启动了三项Ⅱb期临床试验,以评估其在研的抗TL1A人源化单克隆抗体tulisokibart(MK-7240)在三种免疫介导炎症性疾病中的安全性与疗效,计划共纳入逾640例受试者,针对中重度化脓性汗腺炎(HS)患者、影像学轴性脊柱关节炎(r-axSpA)患者以及类风湿关节炎(RA)患者。

19、10月9日,ClinicalTrials官网显示,Incyte启动了一项随机、开放标签Ⅲ期临床试验(MAESTRA2,n=466),旨在评估CDK2抑制剂INCB123667对比研究者选择的化疗治疗伴有细胞周期蛋白E1过表达的铂耐药卵巢癌患者的有效性和安全性,主要终点是无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)。该药物是首个进入Ⅲ期阶段的CDK2抑制剂。

20、10月9日,ClinicalTrials官网显示,礼来启动了FRαADC药物LY4170156的首个Ⅲ期临床试验(FRAmework-01)。FRAmework-01研究包含两部分,A部分旨在评估LY4170156对比化疗或索米妥昔单抗治疗铂耐药卵巢癌患者的有效性和安全性,B部分旨在评估LY4170156联合贝伐珠单抗对比铂类化疗联合贝伐珠单抗治疗铂敏感卵巢癌患者的有效性和安全性。研究的主要终点是无进展生存期(PFS)。

21、10月11日,药物临床试验登记与信息公示平台显示,康诺亚启动了一项评估司普奇拜单抗注射液在中重度大疱性类天疱疮受试者中有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究。主要终点是第36周时,达到持续完全缓解(CR)的受试者百分比。司普奇拜单抗是康诺亚自主研发的一种针对白介素4受体α亚基(IL-4Rα)的高效、人源化抗体。

临床数据

22、10月6日,阿斯利康宣布,TROP2靶向ADC药物德达博妥单抗(Datroway)在Ⅲ期TROPION-Breast02研究中,作为免疫治疗不适用的局部复发性不可手术或转移性三阴性乳腺癌(TNBC)一线治疗,与化疗相比,在总生存期(OS)上取得了统计学显著且具有临床意义的改善,成为首个也是唯一一个在该人群中实现显著OS获益的治疗方案。

23、10月9日,复宏汉霖宣布,PD-1抑制剂H药斯鲁利单抗联合化疗新辅助/单药辅助治疗胃癌的Ⅲ期临床研究(ASTRUM-006)期中分析达到了主要研究终点无事件生存期(EFS),与安慰剂联合化疗相比,斯鲁利单抗联合化疗显著改善EFS,病理完全缓解(pCR)率是对照组3倍多,患者复发风险明显降低。同时,该治疗方案安全性良好,未发现新的安全性信号。

交易及投融资

24、10月8日,诺诚健华宣布,和ZenasBioPharma达成许可协议,Zenas将获得奥布替尼在多发性硬化领域的全球开发和商业化权益,以及奥布替尼在非肿瘤的其他治疗领域的开发与商业化权益。Zenas还获得两款临床前分子(一款新型口服IL-17AA/AF抑制剂和一款透脑性口服TYK2抑制剂)的相关权益。根据协议条款,Zenas将向诺诚健华支付达1亿美元的首付款和各种里程碑付款,总交易金额超过20亿美元。

25、10月9日,诺和诺德宣布,与AkeroTherapeutics达成最终协议,将以每股54美元的现金价格(总价值47亿美元)收购后者普通股的所有流通股。此外,AkeroTherapeutics股东将获得不可转让的或有价值权(CVR)。在美国监管部门批准EFX用于治疗MASH引起的代偿性肝硬化后,持有人有权获得每股6美元的现金额外支付(总价值5亿美元)。

上市

港交所

26、10月8日,长风药业在港交所正式上市。本次IPO联席保荐人为中信证券、招银国际,发行价为每股14.75港元。长风药业成立于2007年,主要专注于吸入技术及吸入药物的研发、生产及商业化,专注于治疗呼吸系统疾病,包括哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和过敏性鼻炎,有6项产品批准并成功实现商业化。2024年,长风药业收入6.078亿元。

END

近期活动推荐

来源:CPHI制药在线

声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。

投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com

▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼

点击阅读原文,进入智药研习社~

上市批准抗体药物偶联物并购优先审批

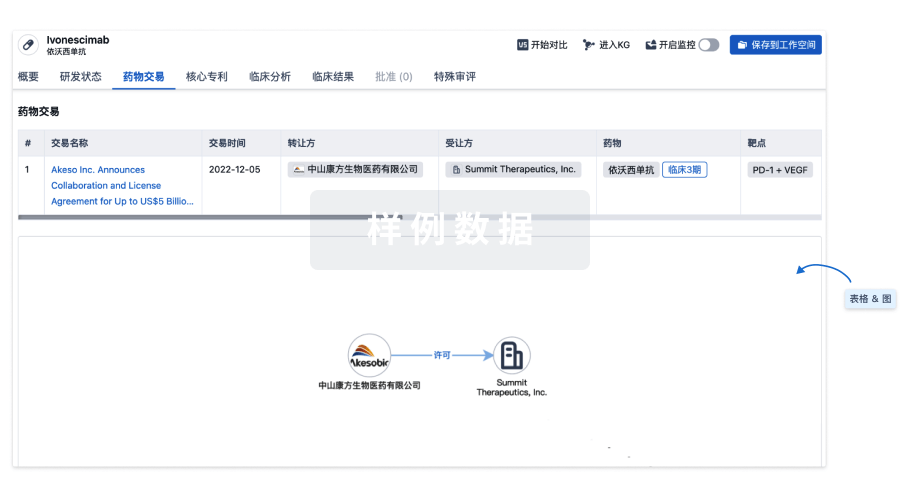

100 项与 JSKN-022 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 中国 | 2025-10-14 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

生物类似药

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用